25.古人谈读书 课件 2课时(共32张PPT)

文档属性

| 名称 | 25.古人谈读书 课件 2课时(共32张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 857.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-14 18:11:45 | ||

图片预览

文档简介

25 古人谈读书

RJ 五年级上

学习目标

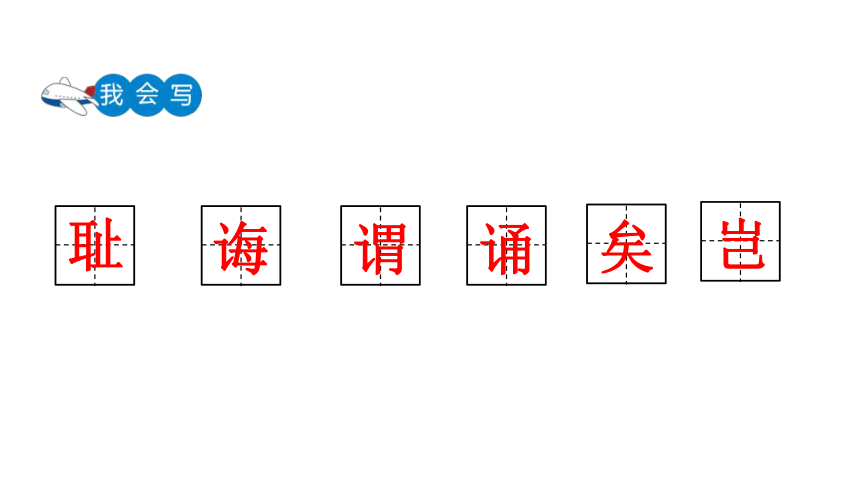

1. 认识“耻、矣”等生字,读准多音字“识”,会写“耻、诲”等字。

2. 能正确、流利地朗读课文。 背诵课文。

3. 能借助注释,理解课文大意。

4. 能联系自己的读书体会,说出课文内容带来的启发。

第1课时

作者简介

孔子(前 551—前 479)

名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜)人,祖籍宋国栗邑(今河南夏邑),中国古代思想家、教育家,儒家学派创始人。

孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。 曾带领部分弟子周游列国十三年,晚年修订六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。孔子去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。

朱熹(1130 —1200)

字元晦,号晦庵,晚称晦翁,谥文,世称朱文公。 祖籍徽州府婺源县(今江西省婺源)。 中国南宋理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,闽学派的代表人物,儒学集大成者,世尊称为朱子。

他 31 岁拜程颐三传弟子李侗为师,专心儒学,继承二程(程颢、程颐),又独立发挥,形成了自己的体系,后人称为“程朱理学”。 他一生著述宏富,主要著作有《四书章句集 注》《周易本义》《资治通鉴纲目》《易学启蒙》《诗集传》《楚辞集注》《朱文公文集》等。

作品介绍

《论语》是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集,成书于战国前期。

全书共 20 篇 492 章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。南宋时朱熹将《大学》《中庸》《论语》《孟子》合为“四书”,使之在儒家经典中的地位日益提高。 孔子十分注重学习,《论语》中不止一处讲到学习的态度和方法。

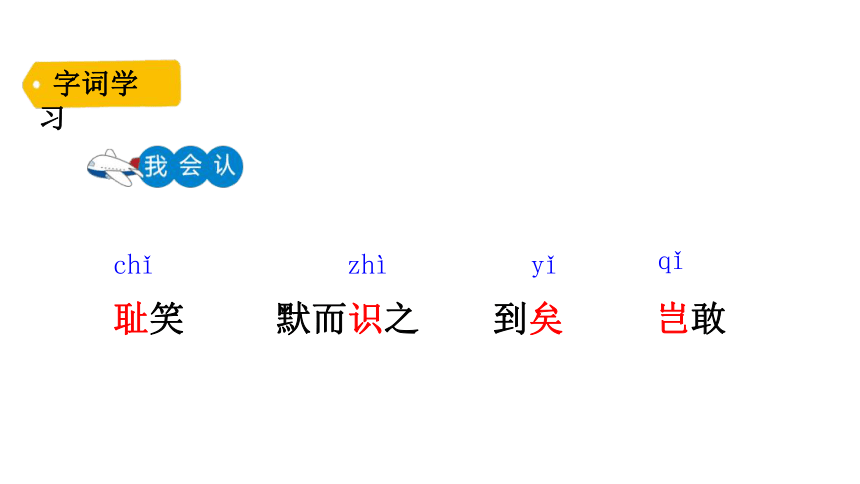

字词学习

耻笑 默而识之 到矣 岂敢

chǐ

qǐ

zhì

yǐ

耻

诲

谓

诵

岂

矣

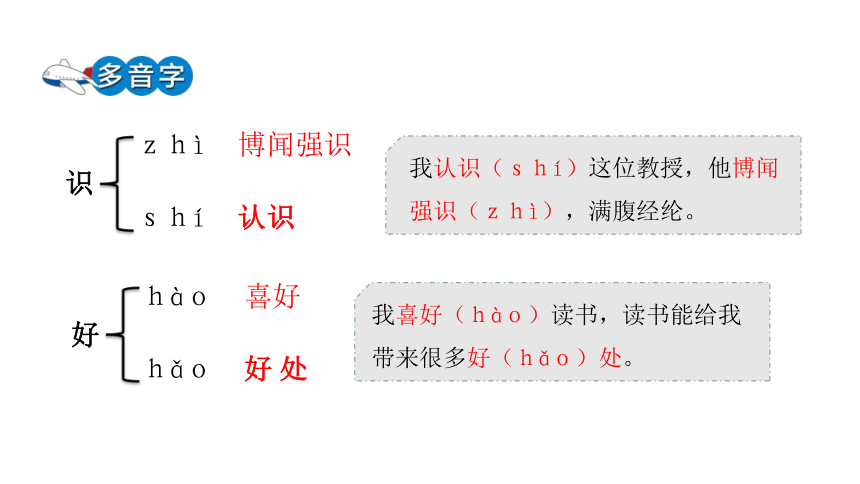

识

shí

认识

zhì

博闻强识

我认识(shí)这位教授,他博闻强识(zhì),满腹经纶。

好

hǎo

好 处

hào

喜好

我喜好(hào)读书,读书能给我带来很多好(hǎo)处。

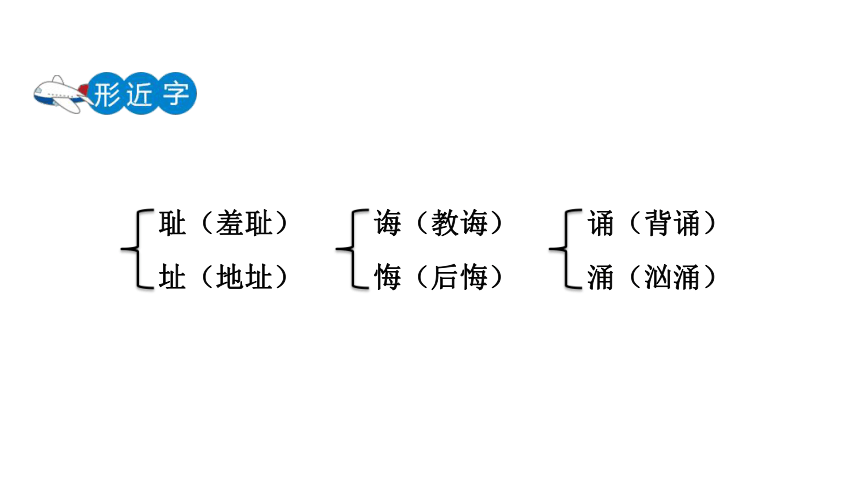

耻(羞耻)

址(地址)

诲(教诲)

悔(后悔)

诵(背诵)

涌(汹涌)

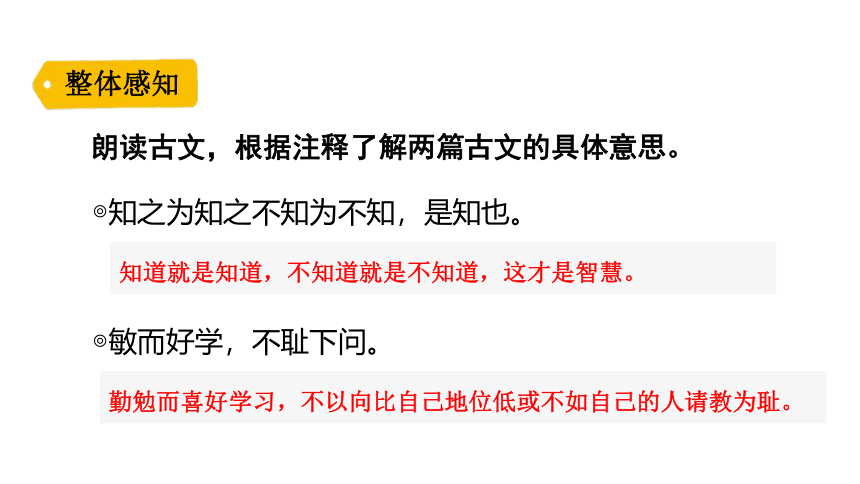

◎知之为知之不知为不知,是知也。

整体感知

朗读古文,根据注释了解两篇古文的具体意思。

知道就是知道,不知道就是不知道,这才是智慧。

◎敏而好学,不耻下问。

勤勉而喜好学习,不以向比自己地位低或不如自己的人请教为耻。

◎默而识之,学而不厌,诲人不倦。

将知识默记在心,学习时不感到满足,教诲人不感到疲倦。

◎我非生而知之者,好古,敏以求之也。

我不是生来就什么都知道的人,而是喜好古代文化,靠勤勉求得知识的人。

◎吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

我曾整天不吃、整夜不睡地思考,发现这样做并没有什么益处,不如学习。

◎学如不及,犹恐失之。

学习就像追赶什么似的,生怕赶不上,学到了还怕会丢失。

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记, 记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣, 眼口岂不到乎?

我曾经说过读书有三到,就是心到、眼到、口到。心思不在读书上,那么眼睛就不会看仔细,既然思想不集中,就只能随意地诵读,绝对不能记住,即使记住了也不能长久。 三到之中,心到最重要。 思想既然已经集中了,眼睛、嘴巴的应用怎么会不到位呢?

第2课时

再仔细朗读两篇古文,边读边思考,两篇古文分别给出了怎样的建议。联系自己的读书体会,谈谈自己受到的启发。有不懂的问题及时记录下来,与老师和同学们讨论解决。

课文解读

1.朱熹认为读书要做到哪三到?

读书要做到三到:心到、眼到和口到。

2.三到之中哪个最重要? 为什么?(用原句回答)

心到最重要。“心既到矣,眼口岂不到乎? ”

3.读完第一则小古文,对于读书你有了哪些感受?

第一句讲的是学习态度,告诉我们要实事求是。

启示:要以诚实的态度对待学习。

第二句讲的也是学习态度,告诉我们要勤奋学习,多发问。

启示:要聪敏勤学,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

第三句讲的是孔子自己读书的时候多记多背,学习不知满足,教诲

他人不知疲倦。

启示:学海无涯,要勤奋学习而不感到满足,教导他人也要不知疲倦。

第四句是孔子说明自己求学的态度,告诉我们学习要勤勉。

启示:要好学、勤学,这是学习成功的两条经验。

第五句讲的是学习态度, 告诉我们求学不能懈怠,要有进取心。

启示:要有紧迫意识,要勤奋好学。

第六句讲的是学与思的关系。

启示:只有把学习和思考结合起来,才能取得进步。

4.读第二则小古文,简要分析“三到”之间的关系是什么。

“心到”是“眼到”和“口到”的前提和关键,“眼到”和“口到”是“心到”的基础,“三到”相辅相成,关系密切,缺一不可。心到是眼到和口到的前提和关键,眼到和口到是心到的基础,“三到”相辅相成,关系密切,缺一不可。

本文围绕读书学习这一主题,选取了二则古人谈论读书的小古文,从读书态度、读书方法、读书需具备的条件等方面进行探讨,启发我们养成良好的读书习惯,热爱读书,善于读书。

主题归纳

1. 给加彩字选择正确的读音,画“√”。

教材习题

教诲(huǐ huì) 耻辱(chǐ cǐ) 博闻强识(shí zhì)

√

√

√

(1)知之为知( )之,不知为不知,是知( )也。

A. 同“智”,智慧 B. 知识,学识,学问 C. 知道,明了

(2)余尝( )谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。

A. 辨别滋味 B. 曾经 C. 经历

(3)默而识之,学而不厌( ),诲人不倦。

A. 讨厌 B. 满足

2.给加彩字选择正确的解释,把序号填在括号里。

C

A

B

B

(1)敏而好学,不耻下问。

(2)默而识之,学而不厌。

3.用自己的话说说下列句子的意思。

聪敏而喜好学习,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

将知识默记在心,学习不知满足。

正确、流利地朗读课文。背诵课文。

教材习题

朗读指导:本课的长句子比较多,可以借助注释,先猜一猜句子的意思再读,注意断句。 示例:余尝谓/读书有三到,谓/心到、眼到、口到。

背诵指导:在理解课文大意的基础上,可采用多种方法,如一人说大意,一人读背相应的文言文,在反复朗读中加强记忆,达到熟读成诵。

借助注释,用自己的话说说课文的大意。

一

知道就是知道,不知道就是不知道,这才是智慧。

聪敏而喜好学习,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

将知识默记在心,学习不知满足,教诲他人不知疲倦。

我不是生来就什么都知道的人,而是喜好古代文化,靠勤勉求得知识的人。

学习就像追赶什么似的,生怕赶不上,学到了还怕会丢失。

我曾整天不吃、整夜不睡地思考,发现这样做并没有什么益处,不如学习。

二

我曾经说过读书有三到,就是心到、眼到、口到。 心思不在读书上,那么眼睛就不会看仔细,既然思想不集中,就只能随意地诵读,绝对不能记住,即使记住了也不能长久。 三到之中,心到最重要。 思想既然已经集中了,眼睛、嘴巴的应用怎么会不到位呢?

联系自己的读书体会,说说课文中的哪些读书方法对你有启发。

示例:朱熹的“读书有三到”让我受益匪浅。“心到”是讲读书时要精力集中,专心致志;“眼到”就是目光专注,善于观察、发现;“口到”就是读出声来,有些文章还要大声地有感情地朗读。 我运用这种方法,读书时心、眼、口并用,取得了很好的效果。

拓展空间

关于读书的名言

读书破万卷,下笔如有神。 ——杜甫

书犹药也,善读之可以医愚。 ——刘向

外物之味,久则可厌;读书之味,愈久愈深。

——程颐

腹有诗书气自华。——苏轼

读书忌死读,死读钻牛角。 ——叶圣陶

关于读书的文言文

盖①士人②读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒③。 有志则断④不甘为下流⑤;有识则知学问无尽,不敢以一得自足,如河伯之观海,如井蛙之窥天,皆无识者也;有恒者则断无不成之事。 此三者缺一不可。

——曾国藩

译文:士人读书,第一要有志向,第二要有见识,第三要有恒心。 有了志向就一定不会甘心做一个下等的人;有了见识就能明白学无止境,不敢稍有心得就自满自足,像河伯观海、井蛙窥天,这都是没有见识的人;有恒心就一定没有做不成的事情。 这三个条件缺一不可。

注释:①盖:在句首,发语词。 ②士人:泛指知识阶层。 ③恒:恒心。 ④断:副词,表示绝对、一定。 ⑤下流:下等,劣等。

课后作业

你还知道哪些关于读书方法、学习态度的名言,积累摘抄一些,和同学分享吧。

RJ 五年级上

学习目标

1. 认识“耻、矣”等生字,读准多音字“识”,会写“耻、诲”等字。

2. 能正确、流利地朗读课文。 背诵课文。

3. 能借助注释,理解课文大意。

4. 能联系自己的读书体会,说出课文内容带来的启发。

第1课时

作者简介

孔子(前 551—前 479)

名丘,字仲尼,鲁国陬邑(今山东曲阜)人,祖籍宋国栗邑(今河南夏邑),中国古代思想家、教育家,儒家学派创始人。

孔子开创私人讲学之风,倡导仁义礼智信。有弟子三千,其中贤人七十二。 曾带领部分弟子周游列国十三年,晚年修订六经(《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》)。孔子去世后,其弟子及再传弟子把孔子及其弟子的言行语录和思想记录下来,整理编成《论语》。

朱熹(1130 —1200)

字元晦,号晦庵,晚称晦翁,谥文,世称朱文公。 祖籍徽州府婺源县(今江西省婺源)。 中国南宋理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,闽学派的代表人物,儒学集大成者,世尊称为朱子。

他 31 岁拜程颐三传弟子李侗为师,专心儒学,继承二程(程颢、程颐),又独立发挥,形成了自己的体系,后人称为“程朱理学”。 他一生著述宏富,主要著作有《四书章句集 注》《周易本义》《资治通鉴纲目》《易学启蒙》《诗集传》《楚辞集注》《朱文公文集》等。

作品介绍

《论语》是孔子弟子及再传弟子记录孔子及其弟子言行而编成的语录集,成书于战国前期。

全书共 20 篇 492 章,以语录体为主,叙事体为辅,较为集中地体现了孔子的政治主张、伦理思想、道德观念及教育原则等。南宋时朱熹将《大学》《中庸》《论语》《孟子》合为“四书”,使之在儒家经典中的地位日益提高。 孔子十分注重学习,《论语》中不止一处讲到学习的态度和方法。

字词学习

耻笑 默而识之 到矣 岂敢

chǐ

qǐ

zhì

yǐ

耻

诲

谓

诵

岂

矣

识

shí

认识

zhì

博闻强识

我认识(shí)这位教授,他博闻强识(zhì),满腹经纶。

好

hǎo

好 处

hào

喜好

我喜好(hào)读书,读书能给我带来很多好(hǎo)处。

耻(羞耻)

址(地址)

诲(教诲)

悔(后悔)

诵(背诵)

涌(汹涌)

◎知之为知之不知为不知,是知也。

整体感知

朗读古文,根据注释了解两篇古文的具体意思。

知道就是知道,不知道就是不知道,这才是智慧。

◎敏而好学,不耻下问。

勤勉而喜好学习,不以向比自己地位低或不如自己的人请教为耻。

◎默而识之,学而不厌,诲人不倦。

将知识默记在心,学习时不感到满足,教诲人不感到疲倦。

◎我非生而知之者,好古,敏以求之也。

我不是生来就什么都知道的人,而是喜好古代文化,靠勤勉求得知识的人。

◎吾尝终日不食,终夜不寝,以思,无益,不如学也。

我曾整天不吃、整夜不睡地思考,发现这样做并没有什么益处,不如学习。

◎学如不及,犹恐失之。

学习就像追赶什么似的,生怕赶不上,学到了还怕会丢失。

余尝谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。心不在此,则眼不看仔细,心眼既不专一,却只漫浪诵读,决不能记, 记亦不能久也。三到之中,心到最急。心既到矣, 眼口岂不到乎?

我曾经说过读书有三到,就是心到、眼到、口到。心思不在读书上,那么眼睛就不会看仔细,既然思想不集中,就只能随意地诵读,绝对不能记住,即使记住了也不能长久。 三到之中,心到最重要。 思想既然已经集中了,眼睛、嘴巴的应用怎么会不到位呢?

第2课时

再仔细朗读两篇古文,边读边思考,两篇古文分别给出了怎样的建议。联系自己的读书体会,谈谈自己受到的启发。有不懂的问题及时记录下来,与老师和同学们讨论解决。

课文解读

1.朱熹认为读书要做到哪三到?

读书要做到三到:心到、眼到和口到。

2.三到之中哪个最重要? 为什么?(用原句回答)

心到最重要。“心既到矣,眼口岂不到乎? ”

3.读完第一则小古文,对于读书你有了哪些感受?

第一句讲的是学习态度,告诉我们要实事求是。

启示:要以诚实的态度对待学习。

第二句讲的也是学习态度,告诉我们要勤奋学习,多发问。

启示:要聪敏勤学,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

第三句讲的是孔子自己读书的时候多记多背,学习不知满足,教诲

他人不知疲倦。

启示:学海无涯,要勤奋学习而不感到满足,教导他人也要不知疲倦。

第四句是孔子说明自己求学的态度,告诉我们学习要勤勉。

启示:要好学、勤学,这是学习成功的两条经验。

第五句讲的是学习态度, 告诉我们求学不能懈怠,要有进取心。

启示:要有紧迫意识,要勤奋好学。

第六句讲的是学与思的关系。

启示:只有把学习和思考结合起来,才能取得进步。

4.读第二则小古文,简要分析“三到”之间的关系是什么。

“心到”是“眼到”和“口到”的前提和关键,“眼到”和“口到”是“心到”的基础,“三到”相辅相成,关系密切,缺一不可。心到是眼到和口到的前提和关键,眼到和口到是心到的基础,“三到”相辅相成,关系密切,缺一不可。

本文围绕读书学习这一主题,选取了二则古人谈论读书的小古文,从读书态度、读书方法、读书需具备的条件等方面进行探讨,启发我们养成良好的读书习惯,热爱读书,善于读书。

主题归纳

1. 给加彩字选择正确的读音,画“√”。

教材习题

教诲(huǐ huì) 耻辱(chǐ cǐ) 博闻强识(shí zhì)

√

√

√

(1)知之为知( )之,不知为不知,是知( )也。

A. 同“智”,智慧 B. 知识,学识,学问 C. 知道,明了

(2)余尝( )谓读书有三到,谓心到、眼到、口到。

A. 辨别滋味 B. 曾经 C. 经历

(3)默而识之,学而不厌( ),诲人不倦。

A. 讨厌 B. 满足

2.给加彩字选择正确的解释,把序号填在括号里。

C

A

B

B

(1)敏而好学,不耻下问。

(2)默而识之,学而不厌。

3.用自己的话说说下列句子的意思。

聪敏而喜好学习,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

将知识默记在心,学习不知满足。

正确、流利地朗读课文。背诵课文。

教材习题

朗读指导:本课的长句子比较多,可以借助注释,先猜一猜句子的意思再读,注意断句。 示例:余尝谓/读书有三到,谓/心到、眼到、口到。

背诵指导:在理解课文大意的基础上,可采用多种方法,如一人说大意,一人读背相应的文言文,在反复朗读中加强记忆,达到熟读成诵。

借助注释,用自己的话说说课文的大意。

一

知道就是知道,不知道就是不知道,这才是智慧。

聪敏而喜好学习,不以向地位、学问不如自己的人请教为耻。

将知识默记在心,学习不知满足,教诲他人不知疲倦。

我不是生来就什么都知道的人,而是喜好古代文化,靠勤勉求得知识的人。

学习就像追赶什么似的,生怕赶不上,学到了还怕会丢失。

我曾整天不吃、整夜不睡地思考,发现这样做并没有什么益处,不如学习。

二

我曾经说过读书有三到,就是心到、眼到、口到。 心思不在读书上,那么眼睛就不会看仔细,既然思想不集中,就只能随意地诵读,绝对不能记住,即使记住了也不能长久。 三到之中,心到最重要。 思想既然已经集中了,眼睛、嘴巴的应用怎么会不到位呢?

联系自己的读书体会,说说课文中的哪些读书方法对你有启发。

示例:朱熹的“读书有三到”让我受益匪浅。“心到”是讲读书时要精力集中,专心致志;“眼到”就是目光专注,善于观察、发现;“口到”就是读出声来,有些文章还要大声地有感情地朗读。 我运用这种方法,读书时心、眼、口并用,取得了很好的效果。

拓展空间

关于读书的名言

读书破万卷,下笔如有神。 ——杜甫

书犹药也,善读之可以医愚。 ——刘向

外物之味,久则可厌;读书之味,愈久愈深。

——程颐

腹有诗书气自华。——苏轼

读书忌死读,死读钻牛角。 ——叶圣陶

关于读书的文言文

盖①士人②读书,第一要有志,第二要有识,第三要有恒③。 有志则断④不甘为下流⑤;有识则知学问无尽,不敢以一得自足,如河伯之观海,如井蛙之窥天,皆无识者也;有恒者则断无不成之事。 此三者缺一不可。

——曾国藩

译文:士人读书,第一要有志向,第二要有见识,第三要有恒心。 有了志向就一定不会甘心做一个下等的人;有了见识就能明白学无止境,不敢稍有心得就自满自足,像河伯观海、井蛙窥天,这都是没有见识的人;有恒心就一定没有做不成的事情。 这三个条件缺一不可。

注释:①盖:在句首,发语词。 ②士人:泛指知识阶层。 ③恒:恒心。 ④断:副词,表示绝对、一定。 ⑤下流:下等,劣等。

课后作业

你还知道哪些关于读书方法、学习态度的名言,积累摘抄一些,和同学分享吧。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 白鹭

- 2 落花生

- 3 桂花雨

- 4* 珍珠鸟

- 口语交际:制定班级公约

- 习作:我的心爱之物

- 语文园地

- 第二单元

- 5 搭石

- 6 将相和

- 7 什么比猎豹的速度更快

- 8 冀中的地道战

- 习作:“漫画”老师

- 语文园地

- 第三单元

- 9 猎人海力布

- 10 牛郎织女(一)

- 11*牛郎织女(二)

- 口语交际:讲民间故事

- 习作:缩写故事

- 语文园地

- 快乐读书吧

- 第四单元

- 12 古诗三首

- 13 少年中国说(节选)

- 14 圆明园的毁灭

- 15* 小岛

- 习作:二十年后的家乡

- 语文园地

- 第五单元

- 16 太阳

- 17 松鼠

- 习作例文

- 习作:介绍一种事物

- 第六单元

- 18 慈母情深

- 19 父爱之舟

- 20* “精彩极了”和“糟糕透了”

- 口语交际:父母之爱

- 习作:我想对您说

- 语文园地

- 第七单元

- 21 古诗词三首

- 22 四季之美

- 23 鸟的天堂

- 24* 月迹

- 习作:____ 即景

- 语文园地

- 第八单元

- 25 古人谈读书

- 26 忆读书

- 27* 我的“长生果”

- 口语交际:我最喜欢的人物形象

- 习作:推荐一本书

- 语文园地