6-14-1促织 配套课件(23张)-2020-2021学年高一语文部编版(2019)必修下册

文档属性

| 名称 | 6-14-1促织 配套课件(23张)-2020-2021学年高一语文部编版(2019)必修下册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-14 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

蒲松龄

部编版必修下册第六单元第14课

知人论世

字留仙,一字剑臣,别号柳泉,世称聊斋先生,自称异史氏。淄川(今山东)人

清代文学家,著有《聊斋志异》

19岁应童子试接连考取县、府、道三个第一名,名震一时。但此后屡试不第

30岁时,他迫于家贫,应聘为宝应县知县孙蕙的幕宾,次年辞幕回乡

此后主要是在“缙绅先生家”设帐教学,直到70岁才“撤帐归来”,71岁补贡生

蒲松龄(1640—1715)

补充:科举制(详见黑封文常P15)

院试(秀才)——乡试(举人)——会试(贡士)——殿试(进士)

蒲松龄未能攀缘科举出仕,一生都在农村过着清寒的生活。他的思想中固然存在着热衷功名的庸俗的一面,但也有“足迹不践公门”的傲视权贵的一面。

在艰难时世中,他逐渐认识到像他这样出身的人难有出头之日,“仕途黑暗, 公道不彰,非袖金输璧,不能自达于圣明”(《与韩刺史樾依书》)。他把满腔愤气寄托在《聊斋志异》的创作中。

知人论世

蒲松龄(1640—1715)

官场上非常黑暗,没有什么公道天理,不送礼的话,就不能在高官统治者面前宣传推荐自己

《聊斋志异》在蒲松龄40岁左右已基本完成,此后不断有所增补和修改。

“聊斋”是他的书屋名称,“志”是记述的意思,“异”指奇异的故事。

《聊斋志异》有短篇小说491篇。

题材大多来自民间和下层知识分子的传说。多数故事通过描写妖狐神鬼来反映现实的社会生活,讽刺现实,寄托孤愤

语言简练,描写细腻,人物形象鲜明,故事情节生动,具有较高的艺术成就。

作品简介

《聊斋志异》

作品简介

《聊斋志异》

因借叙说奇闻异事,赞美花妖狐魅来鞭挞世间的丑恶,故称作“志异”

集腋成裘,忘续明之录,浮白载笔,仅成孤愤之书。寄托如此,亦是悲矣。

——《聊斋志异 · 自序》

写鬼写妖,高人一等;

刺贪刺虐,入木三分。 ——郭沫若

鬼狐有性格,笑骂成文章。——老舍

内容

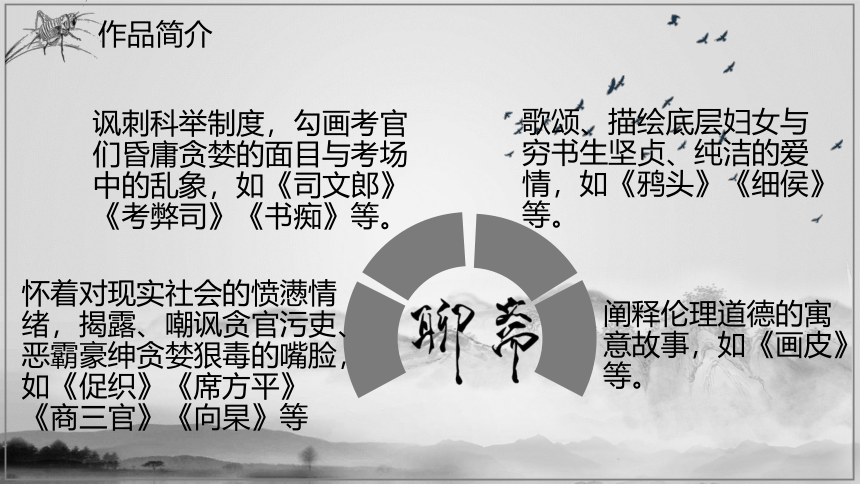

作品简介

怀着对现实社会的愤懑情绪,揭露、嘲讽贪官污吏、恶霸豪绅贪婪狠毒的嘴脸,如《促织》《席方平》《商三官》《向杲》等

讽刺科举制度,勾画考官们昏庸贪婪的面目与考场中的乱象,如《司文郎》《考弊司》《书痴》等。

阐释伦理道德的寓意故事,如《画皮》等。

歌颂、描绘底层妇女与穷书生坚贞、纯洁的爱情,如《鸦头》《细侯》等。

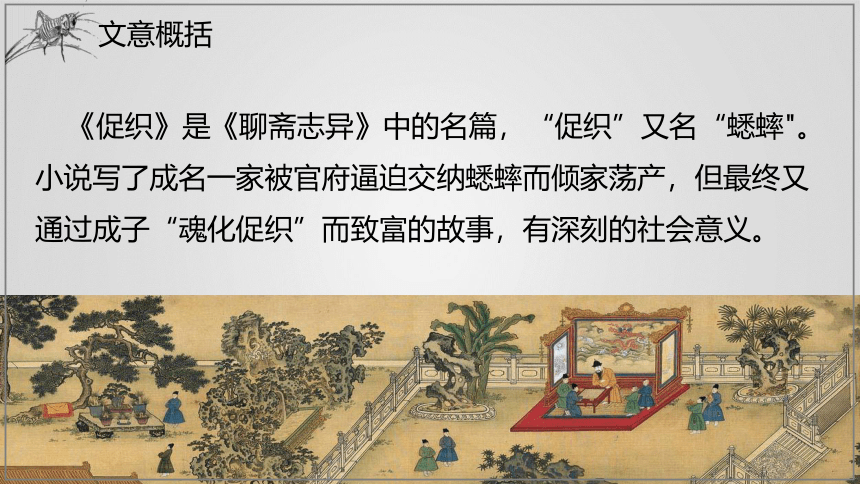

文意概括

《促织》是《聊斋志异》中的名篇,“促织”又名“蟋蟀"。小说写了成名一家被官府逼迫交纳蟋蟀而倾家荡产,但最终又通过成子“魂化促织”而致富的故事,有深刻的社会意义。

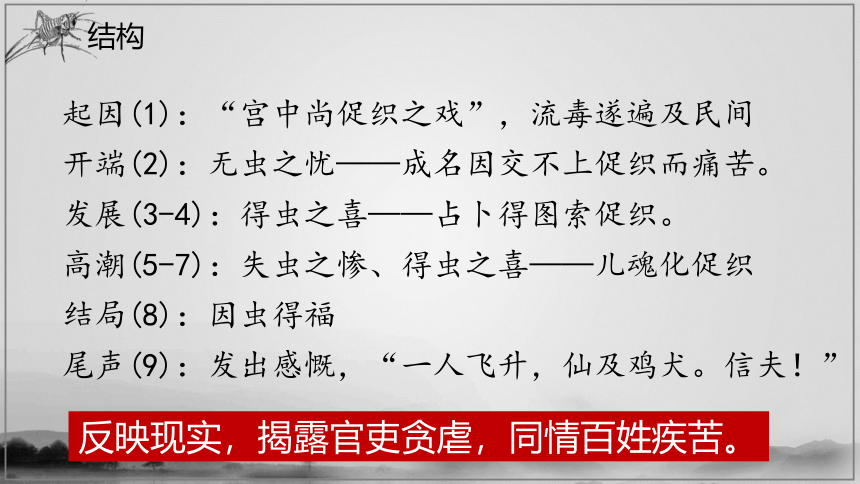

结构

起因(1):“宫中尚促织之戏”,流毒遂遍及民间

开端(2):无虫之忧——成名因交不上促织而痛苦。

发展(3-4):得虫之喜——占卜得图索促织。

高潮(5-7):失虫之惨、得虫之喜——儿魂化促织

结局(8):因虫得福

尾声(9):发出感慨,“一人飞升,仙及鸡犬。信夫!”

反映现实,揭露官吏贪虐,同情百姓疾苦。

岁征民间 倾数家产 征促织

无所赔偿 忧闷欲死

劣弱不中 惟思自尽 抓促织

问卜得图 隐中胸怀

扶杖冥搜 举家庆贺 得促织

发盆扑毙 大惊怒索

儿死于井 抢呼欲绝 毙促织

忽闻虫鸣 喜而捕之

跃落襟袖 喜而收之 获促织

直龁敌领 大骇大喜

叮鸡不释 成益惊喜 试促织

无出其右 上大嘉悦 献促织

成子复归 自言化身 言促织

官贪吏虐 贴妇卖儿

天子跬步 皆关民命 评促织

促 织

起因

|

|

开端

|

|

发展

|

|

|

|

|

高潮

|

|

|

|

结局

|

尾声

|

|

评论

悲

喜

悲中

有喜

化悲

为喜

人民群众的悲惨遭遇

封建社会的阶级矛盾

情节

征虫

觅虫

卜虫

得虫

失虫

化虫

斗虫

献虫

探究文本

小说始终围绕的一条主线是什么?围绕这条主线,小说主人公成名经历了怎样的感情变化?这样安排有何妙处?

“忧闷欲死”“惟思自尽”(家产耗尽又抓不到蟋蟀无法交差时)

“大喜”(抓到“巨身修尾,青项金翅”的蟋蟀时)

“化怒为悲,抢呼欲绝”(儿子误毙蟋蟀投井自杀时)

“心稍慰”(儿子“半夜复苏”时)

“喜”(又捉到一只小蟋蟀时)

“大喜”(小蟋蟀斗胜气焰嚣张的少年的“蟹壳青”)

“惊喜”(小蟋蝉斗胜鸡时)

皆大欢喜(交了差得了赏赐时)

探究文本

小说的情节发展-步步走向高潮,是需要一定要来的,比如悬念等。本文推动情节发展的悬念有哪些?

悬念1:老实忠厚的成名因交不出合乎规格的蟋蟀,不仅耗尽家产,而且遍体鳞伤,往后会如何?

悬念2:成名的妻子问卜后得到一张画,它灵验吗?

悬念3:蟋蟀死了,儿子痴呆,成名夫妇会走上绝路吗?

悬念4:好不容易捉到的蟋蟀却那么弱小,会有用吗?

悬念5:成名的小虫斗得过“蟹壳青”吗?

激发读者的阅读兴趣,使读者充满阅读期待

探究文本

小说在描写小虫斗胜强敌“蟹壳青”与“鸡口脱险”时,采用了哪些艺术手法?

对比

衬托

夸张

探究文本

如何理解“求神问卜”与“魂化促织”这两个情节的现实性与虚幻性的?这样写有何作用?

【明确】①求神问卜:这个情节来自当时的现实生活,在小说所发生的时代,人们陷入绝境时,常会寄希望于“求神问卜”。但神真的会那么灵验吗?从现在来看,这是不可能的,因此这个情节是虚幻的。作者虚构这个情节,含蓄地反映了成名夫妇当时已走投无路的境况,推动了小说情节的顺利发展。

探究文本

如何理解“求神问卜”与“魂化促织”这两个情节的现实性与虚幻性的?这样写有何作用?

【明确】②魂化促织:这个情节也有现实因素,成名之子因惹祸而自杀在现实中是存在的,但是“魂化促织”则不可能。然而,书中的这个虚幻情节却有着震撼人心的揭露、批判力量。小孩子本是天真无邪、无忧无虑的,但成名的孩子却因为一只蟋蟀而自杀,并且寻死也不能忘记家里父母的难处,自杀未遂还要化为蟋蟀来帮助父母,曲折地反映了在那个时代,连孩子也没有生路。

探究文本

如何理解“求神问卜”与“魂化促织”这两个情节的现实性与虚幻性的?这样写有何作用?

【明确】这里其实隐含着一组巨大的对比:儿子的生命与蟋蟀的生命,孰轻孰重?孟子说:“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。”那么在儿子与蟋蟀的性命不可“得兼”的时候,成名竟然“舍儿而取蟋蟀”。可他即便舍弃了儿子,也没能摆脱悲惨的命运,最后还是儿子化成一只善斗的蟋蟀才挽救了一家人的性命。这突出了成名夫妇的悲惨处境,揭露了当时没有天理的社会现实。

探究文本

成名一家的命运真的操纵在促织的手里吗?它的幕后黑手是谁?

详见配套教案

天子一跬步,皆关民命

官贪吏虐,民日贴妇卖儿,更无休止

宫中尚促织之戏

观点争鸣

有人认为这篇小说纯属虚构,现实性不是太强,你认为呢?

虚幻的情节

统治者为一小虫而逼得成名家破人亡

详见配套教案

观点争鸣

有的学者认为《促织》谴责和讽刺了作者生活的时代的封建取士制度。你能否从本文及相关内容中找到支持这种说法的依据?

异史氏

以蠹贫

以促织富

文本特色

(1)情节曲折、详略得当,结构谨严细密。

(2)用浪漫主义手法,揭露社会现实。

(3)描写细致入微,成功运用心理描写,人物形象栩栩如生。

(4)语言精练,生动形象。

详见配套教案

课内素材

蒲松龄从小就接受儒家思想的熏陶和封建礼制的教化,可以说是一个满腹经纶的才子,他虽然桀骜不驯、处处与当时的社会和世人争锋,但他却没有因为个人私欲而恣意妄为。“生平喜摊书,垂老如昔狂”,蒲松龄是一个“狂”和“痴"的矛盾体。

蒲松龄认为人应该做到狂中有痴,痴中有狂,达到痴狂一体。这里的“痴”指不为外界所影响,我行我素,至真至纯,没有任何的矫揉造作和弄虚作假。蒲松龄在《聊斋志异》的自序中写道:“遄飞逸兴,狂固难辞;永托旷怀,痴且不讳。”他感叹自身狂放的毛病是怎么也改不掉的,但固有的痴情也不容避讳。我们在这里能窥探到蒲松龄“痴”“狂”本一体的人生价值观。他将这种个性注入《聊斋志异》中的人物身上,并在《聊斋志异》中的故事的结尾以“异史氏”的名义发表自己的观点。

适用话题:有节之狂、有痴之狂、文如其人、真性情……

写作借鉴

古人诗云:“深处种菱浅种稻,不深不没种荷花。”何处种菱何处种稻与我们如何摆放自己的心态原本是一个道理。大时代的喧哗与骚动原本与你无干,你只需养一池心莲,自守一树清凉,便自得其乐,岂不快哉?

古代士子熬得十年寒窗,只求一举成名天下知,竟是痴了。生不用封万户侯,只求如徐霞客,一仆一驴,一笔一绢,遍览名山大川,任它世事烦扰,我自有天枕地床;更无须黄袍加身,便如蒲松龄“老于世情乃得巧,昧于世情则得拙”,秉持准则,在野狐鬼妖间存有一颗天籁自鸣、童真满掬的心灵,给无数士子以“书中自有颜如玉”的想象。

课内素材

蒲松龄

部编版必修下册第六单元第14课

结 束

部编版必修下册第六单元第14课

知人论世

字留仙,一字剑臣,别号柳泉,世称聊斋先生,自称异史氏。淄川(今山东)人

清代文学家,著有《聊斋志异》

19岁应童子试接连考取县、府、道三个第一名,名震一时。但此后屡试不第

30岁时,他迫于家贫,应聘为宝应县知县孙蕙的幕宾,次年辞幕回乡

此后主要是在“缙绅先生家”设帐教学,直到70岁才“撤帐归来”,71岁补贡生

蒲松龄(1640—1715)

补充:科举制(详见黑封文常P15)

院试(秀才)——乡试(举人)——会试(贡士)——殿试(进士)

蒲松龄未能攀缘科举出仕,一生都在农村过着清寒的生活。他的思想中固然存在着热衷功名的庸俗的一面,但也有“足迹不践公门”的傲视权贵的一面。

在艰难时世中,他逐渐认识到像他这样出身的人难有出头之日,“仕途黑暗, 公道不彰,非袖金输璧,不能自达于圣明”(《与韩刺史樾依书》)。他把满腔愤气寄托在《聊斋志异》的创作中。

知人论世

蒲松龄(1640—1715)

官场上非常黑暗,没有什么公道天理,不送礼的话,就不能在高官统治者面前宣传推荐自己

《聊斋志异》在蒲松龄40岁左右已基本完成,此后不断有所增补和修改。

“聊斋”是他的书屋名称,“志”是记述的意思,“异”指奇异的故事。

《聊斋志异》有短篇小说491篇。

题材大多来自民间和下层知识分子的传说。多数故事通过描写妖狐神鬼来反映现实的社会生活,讽刺现实,寄托孤愤

语言简练,描写细腻,人物形象鲜明,故事情节生动,具有较高的艺术成就。

作品简介

《聊斋志异》

作品简介

《聊斋志异》

因借叙说奇闻异事,赞美花妖狐魅来鞭挞世间的丑恶,故称作“志异”

集腋成裘,忘续明之录,浮白载笔,仅成孤愤之书。寄托如此,亦是悲矣。

——《聊斋志异 · 自序》

写鬼写妖,高人一等;

刺贪刺虐,入木三分。 ——郭沫若

鬼狐有性格,笑骂成文章。——老舍

内容

作品简介

怀着对现实社会的愤懑情绪,揭露、嘲讽贪官污吏、恶霸豪绅贪婪狠毒的嘴脸,如《促织》《席方平》《商三官》《向杲》等

讽刺科举制度,勾画考官们昏庸贪婪的面目与考场中的乱象,如《司文郎》《考弊司》《书痴》等。

阐释伦理道德的寓意故事,如《画皮》等。

歌颂、描绘底层妇女与穷书生坚贞、纯洁的爱情,如《鸦头》《细侯》等。

文意概括

《促织》是《聊斋志异》中的名篇,“促织”又名“蟋蟀"。小说写了成名一家被官府逼迫交纳蟋蟀而倾家荡产,但最终又通过成子“魂化促织”而致富的故事,有深刻的社会意义。

结构

起因(1):“宫中尚促织之戏”,流毒遂遍及民间

开端(2):无虫之忧——成名因交不上促织而痛苦。

发展(3-4):得虫之喜——占卜得图索促织。

高潮(5-7):失虫之惨、得虫之喜——儿魂化促织

结局(8):因虫得福

尾声(9):发出感慨,“一人飞升,仙及鸡犬。信夫!”

反映现实,揭露官吏贪虐,同情百姓疾苦。

岁征民间 倾数家产 征促织

无所赔偿 忧闷欲死

劣弱不中 惟思自尽 抓促织

问卜得图 隐中胸怀

扶杖冥搜 举家庆贺 得促织

发盆扑毙 大惊怒索

儿死于井 抢呼欲绝 毙促织

忽闻虫鸣 喜而捕之

跃落襟袖 喜而收之 获促织

直龁敌领 大骇大喜

叮鸡不释 成益惊喜 试促织

无出其右 上大嘉悦 献促织

成子复归 自言化身 言促织

官贪吏虐 贴妇卖儿

天子跬步 皆关民命 评促织

促 织

起因

|

|

开端

|

|

发展

|

|

|

|

|

高潮

|

|

|

|

结局

|

尾声

|

|

评论

悲

喜

悲中

有喜

化悲

为喜

人民群众的悲惨遭遇

封建社会的阶级矛盾

情节

征虫

觅虫

卜虫

得虫

失虫

化虫

斗虫

献虫

探究文本

小说始终围绕的一条主线是什么?围绕这条主线,小说主人公成名经历了怎样的感情变化?这样安排有何妙处?

“忧闷欲死”“惟思自尽”(家产耗尽又抓不到蟋蟀无法交差时)

“大喜”(抓到“巨身修尾,青项金翅”的蟋蟀时)

“化怒为悲,抢呼欲绝”(儿子误毙蟋蟀投井自杀时)

“心稍慰”(儿子“半夜复苏”时)

“喜”(又捉到一只小蟋蟀时)

“大喜”(小蟋蟀斗胜气焰嚣张的少年的“蟹壳青”)

“惊喜”(小蟋蝉斗胜鸡时)

皆大欢喜(交了差得了赏赐时)

探究文本

小说的情节发展-步步走向高潮,是需要一定要来的,比如悬念等。本文推动情节发展的悬念有哪些?

悬念1:老实忠厚的成名因交不出合乎规格的蟋蟀,不仅耗尽家产,而且遍体鳞伤,往后会如何?

悬念2:成名的妻子问卜后得到一张画,它灵验吗?

悬念3:蟋蟀死了,儿子痴呆,成名夫妇会走上绝路吗?

悬念4:好不容易捉到的蟋蟀却那么弱小,会有用吗?

悬念5:成名的小虫斗得过“蟹壳青”吗?

激发读者的阅读兴趣,使读者充满阅读期待

探究文本

小说在描写小虫斗胜强敌“蟹壳青”与“鸡口脱险”时,采用了哪些艺术手法?

对比

衬托

夸张

探究文本

如何理解“求神问卜”与“魂化促织”这两个情节的现实性与虚幻性的?这样写有何作用?

【明确】①求神问卜:这个情节来自当时的现实生活,在小说所发生的时代,人们陷入绝境时,常会寄希望于“求神问卜”。但神真的会那么灵验吗?从现在来看,这是不可能的,因此这个情节是虚幻的。作者虚构这个情节,含蓄地反映了成名夫妇当时已走投无路的境况,推动了小说情节的顺利发展。

探究文本

如何理解“求神问卜”与“魂化促织”这两个情节的现实性与虚幻性的?这样写有何作用?

【明确】②魂化促织:这个情节也有现实因素,成名之子因惹祸而自杀在现实中是存在的,但是“魂化促织”则不可能。然而,书中的这个虚幻情节却有着震撼人心的揭露、批判力量。小孩子本是天真无邪、无忧无虑的,但成名的孩子却因为一只蟋蟀而自杀,并且寻死也不能忘记家里父母的难处,自杀未遂还要化为蟋蟀来帮助父母,曲折地反映了在那个时代,连孩子也没有生路。

探究文本

如何理解“求神问卜”与“魂化促织”这两个情节的现实性与虚幻性的?这样写有何作用?

【明确】这里其实隐含着一组巨大的对比:儿子的生命与蟋蟀的生命,孰轻孰重?孟子说:“鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。”那么在儿子与蟋蟀的性命不可“得兼”的时候,成名竟然“舍儿而取蟋蟀”。可他即便舍弃了儿子,也没能摆脱悲惨的命运,最后还是儿子化成一只善斗的蟋蟀才挽救了一家人的性命。这突出了成名夫妇的悲惨处境,揭露了当时没有天理的社会现实。

探究文本

成名一家的命运真的操纵在促织的手里吗?它的幕后黑手是谁?

详见配套教案

天子一跬步,皆关民命

官贪吏虐,民日贴妇卖儿,更无休止

宫中尚促织之戏

观点争鸣

有人认为这篇小说纯属虚构,现实性不是太强,你认为呢?

虚幻的情节

统治者为一小虫而逼得成名家破人亡

详见配套教案

观点争鸣

有的学者认为《促织》谴责和讽刺了作者生活的时代的封建取士制度。你能否从本文及相关内容中找到支持这种说法的依据?

异史氏

以蠹贫

以促织富

文本特色

(1)情节曲折、详略得当,结构谨严细密。

(2)用浪漫主义手法,揭露社会现实。

(3)描写细致入微,成功运用心理描写,人物形象栩栩如生。

(4)语言精练,生动形象。

详见配套教案

课内素材

蒲松龄从小就接受儒家思想的熏陶和封建礼制的教化,可以说是一个满腹经纶的才子,他虽然桀骜不驯、处处与当时的社会和世人争锋,但他却没有因为个人私欲而恣意妄为。“生平喜摊书,垂老如昔狂”,蒲松龄是一个“狂”和“痴"的矛盾体。

蒲松龄认为人应该做到狂中有痴,痴中有狂,达到痴狂一体。这里的“痴”指不为外界所影响,我行我素,至真至纯,没有任何的矫揉造作和弄虚作假。蒲松龄在《聊斋志异》的自序中写道:“遄飞逸兴,狂固难辞;永托旷怀,痴且不讳。”他感叹自身狂放的毛病是怎么也改不掉的,但固有的痴情也不容避讳。我们在这里能窥探到蒲松龄“痴”“狂”本一体的人生价值观。他将这种个性注入《聊斋志异》中的人物身上,并在《聊斋志异》中的故事的结尾以“异史氏”的名义发表自己的观点。

适用话题:有节之狂、有痴之狂、文如其人、真性情……

写作借鉴

古人诗云:“深处种菱浅种稻,不深不没种荷花。”何处种菱何处种稻与我们如何摆放自己的心态原本是一个道理。大时代的喧哗与骚动原本与你无干,你只需养一池心莲,自守一树清凉,便自得其乐,岂不快哉?

古代士子熬得十年寒窗,只求一举成名天下知,竟是痴了。生不用封万户侯,只求如徐霞客,一仆一驴,一笔一绢,遍览名山大川,任它世事烦扰,我自有天枕地床;更无须黄袍加身,便如蒲松龄“老于世情乃得巧,昧于世情则得拙”,秉持准则,在野狐鬼妖间存有一颗天籁自鸣、童真满掬的心灵,给无数士子以“书中自有颜如玉”的想象。

课内素材

蒲松龄

部编版必修下册第六单元第14课

结 束

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])