第八单元 骑桶者 课件(22张)-2020-2021学年高二人教版选修《外国小说欣赏》

文档属性

| 名称 | 第八单元 骑桶者 课件(22张)-2020-2021学年高二人教版选修《外国小说欣赏》 |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-14 20:09:26 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

骑桶者

卡夫卡

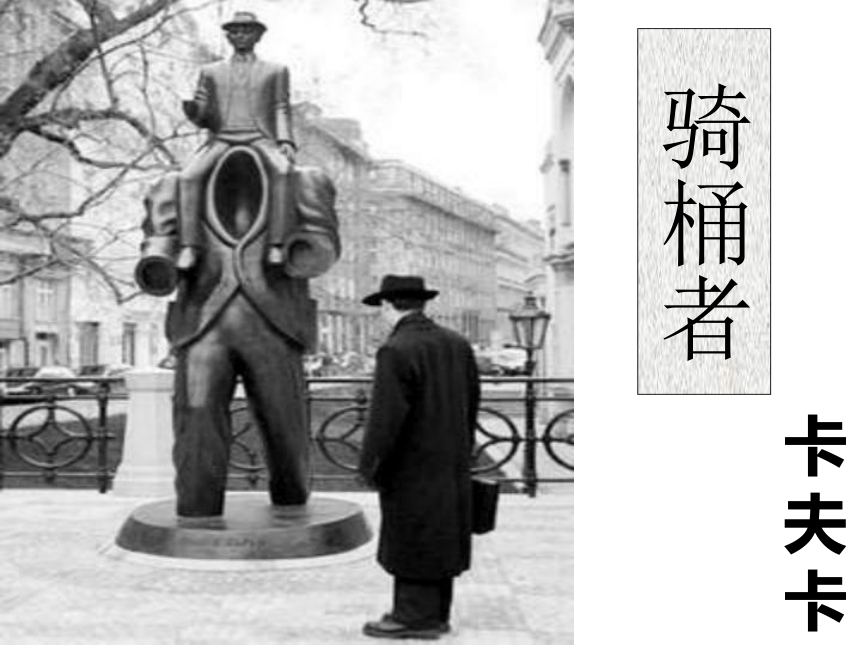

自身的穷困潦倒:

煤桶空了(我连一星半点煤屑都没有了)

外界环境的冷酷:

四周是挥之不去的冷酷,没有丝毫温暖

强烈的求生欲:

我得弄些煤来烧;我可不能活活冻死。迫切想要逃离寒冷。

“我”为什么要去赊煤?

小说写于1917年寒冷的一二月间,背景是第一次世界大战中奥匈帝国最艰苦的一个冬天的真实情况:缺煤。

文本探究

骑着桶去速度快。可见,我骑着去是为了早点赊到煤,快马加鞭,迫切想要逃离寒冷。

骑着桶去证明我连一星半点煤屑都没有了,我真的已经一无所有,贫困潦倒。引起同情,获得施舍。

他害怕失败,所以他飞着去,并且随时准备飞快地撤走。

他害怕交流但又不得不交流,只能用煤桶把自己挡住,以此维护那仅有的一点可怜的自尊。

?

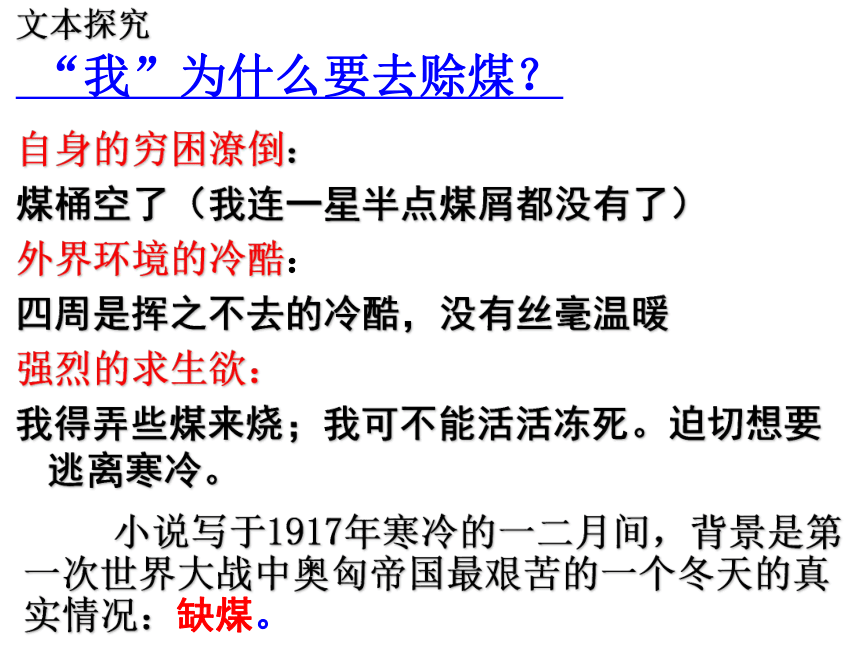

“我”为什么骑着桶去赊煤?

“我怎么去法必将决定此行的结果;

我因此骑着煤桶前去。”

“它太轻了;一条妇女的围裙就能把它从地上驱赶起来。”

“就这样,我浮升到冰山区域,永远消失,不复再见。”

荒诞的、夸张变形的……

虚构

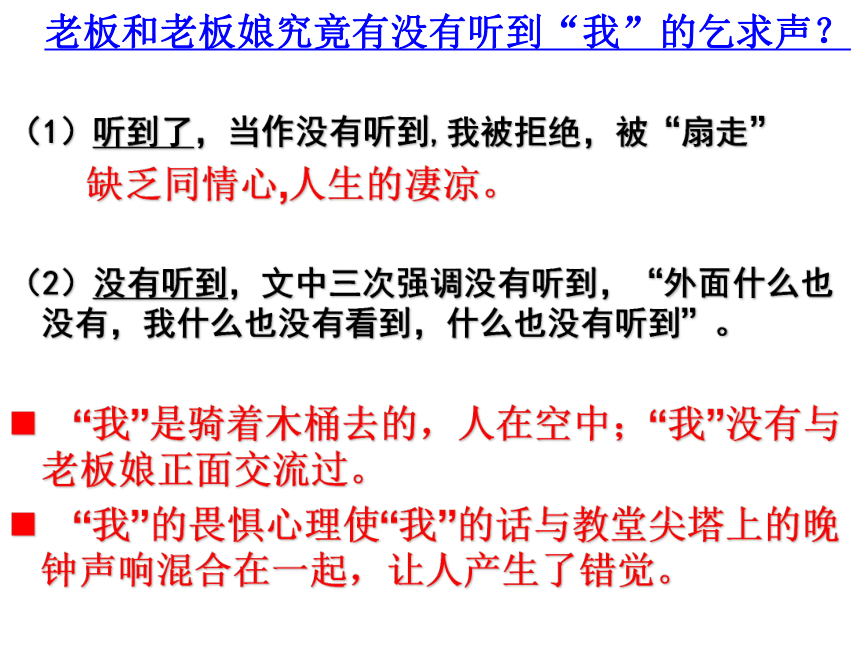

老板和老板娘究竟有没有听到“我”的乞求声?

(1)听到了,当作没有听到,我被拒绝,被“扇走”

缺乏同情心,人生的凄凉。

(2)没有听到,文中三次强调没有听到,“外面什么也没有,我什么也没有看到,什么也没有听到”。

“我”是骑着木桶去的,人在空中;“我”没有与老板娘正面交流过。

“我”的畏惧心理使“我”的话与教堂尖塔上的晚钟声响混合在一起,让人产生了错觉。

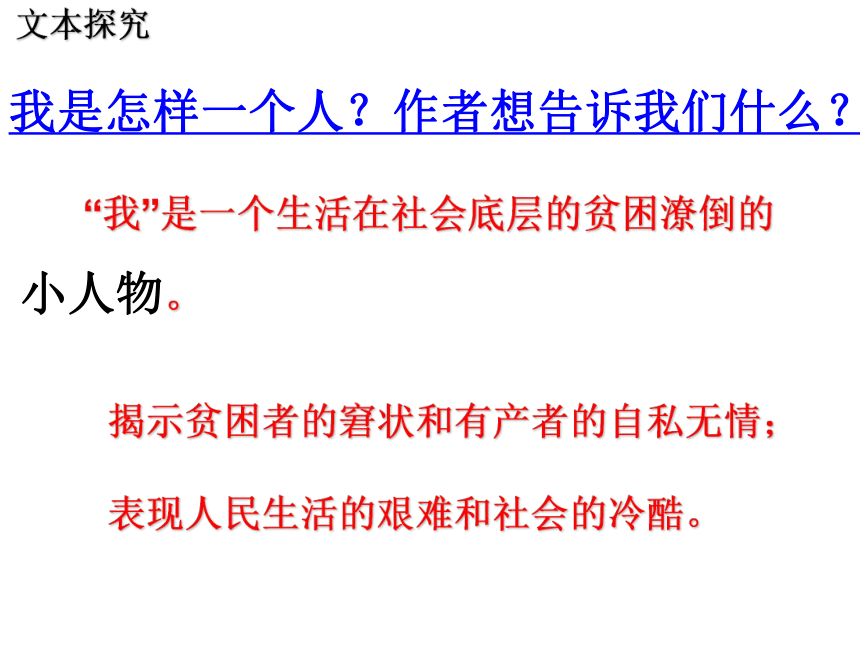

“我”是一个生活在社会底层的贫困潦倒的

小人物。

揭示贫困者的窘状和有产者的自私无情;

表现人民生活的艰难和社会的冷酷。

我是怎样一个人?作者想告诉我们什么?

文本探究

小说传达出怎样一个主题?

小说中的“我”自卑、畏缩、惶恐,

对整个世界充满畏惧和误解。在他看来,

世界充满了灰色和冷酷,人与人之间是

难以交流的。作者用幽默的、自我解嘲

的方式,传达出这样一个主题:

人与世界的不通融性。

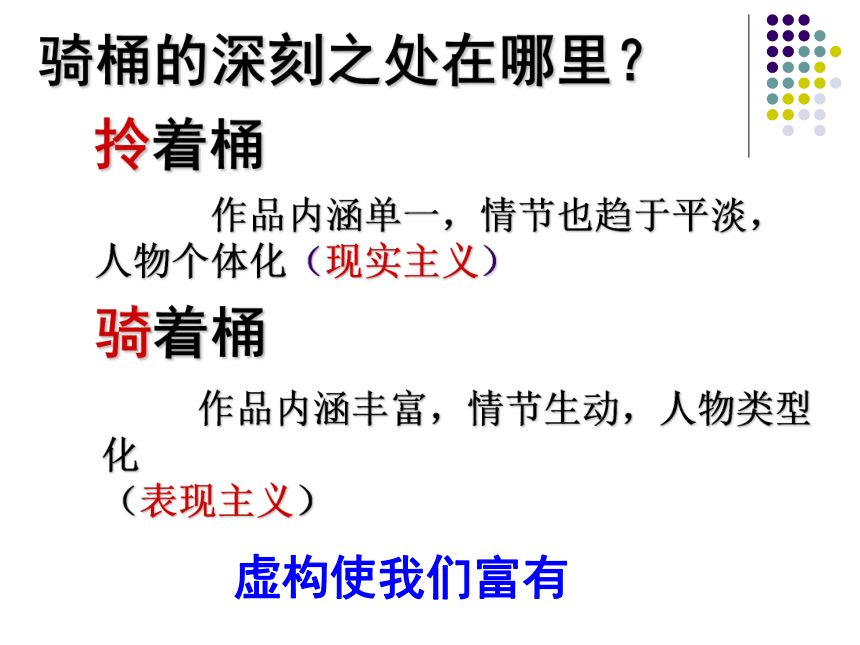

拎着桶

骑着桶

作品内涵单一,情节也趋于平淡,人物个体化(现实主义)

作品内涵丰富,情节生动,人物类型化

(表现主义)

虚构使我们富有

骑桶的深刻之处在哪里?

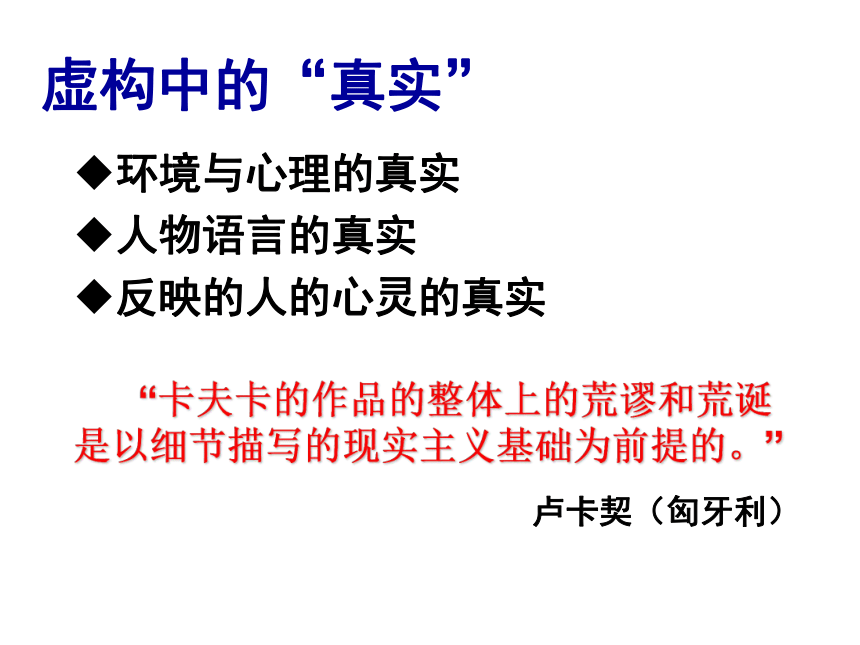

虚构中的“真实”

环境与心理的真实

人物语言的真实

反映的人的心灵的真实

“卡夫卡的作品的整体上的荒谬和荒诞是以细节描写的现实主义基础为前提的。”

卢卡契(匈牙利)

虚构——

编织真实的谎言

追求心灵的真实

《变形记》通过写小职员格里高尔突然变成一只使家人都厌恶的大甲虫的荒诞情节,表现现代社会把人变成奴隶乃至“非人”的“异化”现象。

《城堡》写土地丈量员K在象征神秘权力或无形枷锁统治的城堡面前欲进不能、欲退不得,看得到城堡却永远到不了城堡,只能坐以待毙。

《审判》借银行职员约瑟夫·K莫明其妙被“捕”又莫明其妙被杀害的荒诞事件,揭露资本主义社会司法制度腐败及其反人民的本质。

《地洞》借小动物防备敌害的胆战心理,表现资本主义社会小人物时刻难以自保的精神状态和在充满敌意的环境中的孤立绝望的情绪。

卡夫卡笔下描写的都是生活在下层的小人物,他们在这充满矛盾、扭曲变形的世界里惶恐,不安,孤独,迷惘,遭受压迫而不敢反抗,也无力反抗,向往明天又看不到出路。

卡夫卡生活在奥匈帝国行将崩溃的时代,又深受尼采、柏格森哲学影响,对政治事件也一直抱旁观态度,故其作品大都用变形荒诞的形象和象征直觉的手法,表现被充满敌意的社会环境所包围的孤立、绝望的个人,成为席卷欧洲的“现代人的困惑”的集中体现,并在欧洲掀起了一阵又一阵的“卡夫卡热”。

卡夫卡对我们至关重要;因为他的困境就是现代人的困境。

——

美国诗人奥登

在战争时代,应用科学给了人们相互毒害和相互残杀的手段。在和平时期,科学使我们生活匆忙和不安定。它没有使我们从必须完成的单调的劳动中得到多大程度的解放,反而使人成为机器的奴隶;人们绝大多数是一天到晚地厌倦地工作着,他们无法享受劳动的乐趣,而且经常提心吊胆,唯恐失去他们可怜的一点点收入。

——爱因斯坦

常读经典使人明练人生!

真正的小说是一种创造,是以想象和虚构为翼的自由飞翔。它来自于现实大地,却又高蹈于云霄之上。

卡夫卡为什么一而再,再而三地表现人物的困境呢?

卡夫卡(1883~1924),出生于奥匈帝国统治下的波希米亚(今捷克)的布拉格.父亲海尔曼原为乡下屠夫的儿子,依靠艰苦创业,白手起家,成为一个百货批发商。他由于未受过良好的文化教育,因而知识贫乏、头脑简单而务实,并且为人偏执、专横粗暴,在家庭中对妻子和孩子实行家长式专制统治。卡夫卡一直生活在“专制犹如暴君”般的“父亲的阴影”中,使他觉得同父亲的斗争,仿佛就是其全部的生活,便是其生活的全部意义。他在36岁那年,曾战战兢兢地给父亲写过一封长信,典型地流露出对父亲的极端恐惧感。母亲是位犹太教牧师的女儿,生性怯懦、软弱,气质忧郁、耽于幻想。这种性格对卡夫卡有深刻影响。卡夫卡自幼喜爱文学,中学毕业后进入布拉格日尔曼大学专攻德国文学,后迫于父命而改修法律,获法学博士学位。毕业后曾在法院及律师事务所见习一年,翌年在一家半官方的工伤保险公司作小职员。因肺结核病情严重而辞职疗养,1924年病逝,亨年41年。

卡夫卡是位极有争议的作家。论民族与血统,他是犹太人;论出生地,他是捷克人;论文化传统、语言与写作,他是德国人;论国籍,他则是奥地利人。

作为犹太人,他在基督徒中不是自己人;

作为漠不关心的犹太人,他在犹太人中不是自己人;

作为说德语的人,他在捷克人中不是自己人;

作为波希米亚人,他不完全是奥地利人;

作为保险公司的雇员,他不完全属于资产阶级;

作为中产阶级的儿子,他又不完全属于工人;

在职务上他也不是全心全意的,因为他觉得自己是作家;

但是他连作家也不是,因为他把全部精力献给家庭;

而‘在自己的家庭里,我比最陌生的人还要陌生’。

——【德】安得特斯

他是一个没有归所的作家,他没有自己的祖国、自己的宗教,没有家庭的温暖、爱情的甜蜜,甚至在职业上他也是一个介于职员与作家之间的

“边缘人”。

他是欧洲文坛上的“怪才”,西方现代派文学的宗师和探险者,他是表现主义作家中创作成就最高而生活上最表现者.他以痛苦走进世界,以绝望拥抱爱人,以惊恐触摸真实,以毁灭为自己加冕,他是现代世界里唯一的“精神裸体者”,他独一无二的生活方式决定了他的创作,他的创作完成了他自己。

弗兰茨·卡夫卡

(

Franz

Kafka

1883~1924)

奥地利小说家,

现代派小说的鼻祖,

表现主义小说的代表作家,

二十世纪最伟大的小说家之一

主要作品为三部长篇小说《城堡》《审判》《美国》和《变形记》《判决》《地洞》《饥饿的艺术家》等短篇小说

现代派文学是19世纪80年代出现的、20世纪20年代至70年代在欧美繁荣的、遍及全球的众多文学流派的总称。是西方继古典主义、浪漫主义和现实主义之后的又一重要

文学形态,多用变形、扭曲、实验性的手段来表达人类的现代性困境。它包括

表现主义

《变形记》

意识流小说

《墙上的斑点》

荒诞派戏剧

《等待戈多》

魔幻现实主义

《百年孤独》

现代派文学发端于19世纪晚期,兴盛

于20世纪前期,是西方继古典主义、

浪漫主义和现实主义之后的又一重要

文学形态,多用变形、扭曲、实验性

的手段来表达人类的现代性困境。分

支流派有象征主义、未来主义、表现

主义、意识流、荒诞派戏剧、黑色幽默

小说、魔幻现实主义等。卡夫卡是其中

的突出代表,他的作品的色调似乎总是

灰色的,揭示出人类普遍的孤立和疏离,

展示人如何在世界的迷宫中找不到出路,

只剩下迷惘、绝望以及屈从。

骑桶者

卡夫卡

自身的穷困潦倒:

煤桶空了(我连一星半点煤屑都没有了)

外界环境的冷酷:

四周是挥之不去的冷酷,没有丝毫温暖

强烈的求生欲:

我得弄些煤来烧;我可不能活活冻死。迫切想要逃离寒冷。

“我”为什么要去赊煤?

小说写于1917年寒冷的一二月间,背景是第一次世界大战中奥匈帝国最艰苦的一个冬天的真实情况:缺煤。

文本探究

骑着桶去速度快。可见,我骑着去是为了早点赊到煤,快马加鞭,迫切想要逃离寒冷。

骑着桶去证明我连一星半点煤屑都没有了,我真的已经一无所有,贫困潦倒。引起同情,获得施舍。

他害怕失败,所以他飞着去,并且随时准备飞快地撤走。

他害怕交流但又不得不交流,只能用煤桶把自己挡住,以此维护那仅有的一点可怜的自尊。

?

“我”为什么骑着桶去赊煤?

“我怎么去法必将决定此行的结果;

我因此骑着煤桶前去。”

“它太轻了;一条妇女的围裙就能把它从地上驱赶起来。”

“就这样,我浮升到冰山区域,永远消失,不复再见。”

荒诞的、夸张变形的……

虚构

老板和老板娘究竟有没有听到“我”的乞求声?

(1)听到了,当作没有听到,我被拒绝,被“扇走”

缺乏同情心,人生的凄凉。

(2)没有听到,文中三次强调没有听到,“外面什么也没有,我什么也没有看到,什么也没有听到”。

“我”是骑着木桶去的,人在空中;“我”没有与老板娘正面交流过。

“我”的畏惧心理使“我”的话与教堂尖塔上的晚钟声响混合在一起,让人产生了错觉。

“我”是一个生活在社会底层的贫困潦倒的

小人物。

揭示贫困者的窘状和有产者的自私无情;

表现人民生活的艰难和社会的冷酷。

我是怎样一个人?作者想告诉我们什么?

文本探究

小说传达出怎样一个主题?

小说中的“我”自卑、畏缩、惶恐,

对整个世界充满畏惧和误解。在他看来,

世界充满了灰色和冷酷,人与人之间是

难以交流的。作者用幽默的、自我解嘲

的方式,传达出这样一个主题:

人与世界的不通融性。

拎着桶

骑着桶

作品内涵单一,情节也趋于平淡,人物个体化(现实主义)

作品内涵丰富,情节生动,人物类型化

(表现主义)

虚构使我们富有

骑桶的深刻之处在哪里?

虚构中的“真实”

环境与心理的真实

人物语言的真实

反映的人的心灵的真实

“卡夫卡的作品的整体上的荒谬和荒诞是以细节描写的现实主义基础为前提的。”

卢卡契(匈牙利)

虚构——

编织真实的谎言

追求心灵的真实

《变形记》通过写小职员格里高尔突然变成一只使家人都厌恶的大甲虫的荒诞情节,表现现代社会把人变成奴隶乃至“非人”的“异化”现象。

《城堡》写土地丈量员K在象征神秘权力或无形枷锁统治的城堡面前欲进不能、欲退不得,看得到城堡却永远到不了城堡,只能坐以待毙。

《审判》借银行职员约瑟夫·K莫明其妙被“捕”又莫明其妙被杀害的荒诞事件,揭露资本主义社会司法制度腐败及其反人民的本质。

《地洞》借小动物防备敌害的胆战心理,表现资本主义社会小人物时刻难以自保的精神状态和在充满敌意的环境中的孤立绝望的情绪。

卡夫卡笔下描写的都是生活在下层的小人物,他们在这充满矛盾、扭曲变形的世界里惶恐,不安,孤独,迷惘,遭受压迫而不敢反抗,也无力反抗,向往明天又看不到出路。

卡夫卡生活在奥匈帝国行将崩溃的时代,又深受尼采、柏格森哲学影响,对政治事件也一直抱旁观态度,故其作品大都用变形荒诞的形象和象征直觉的手法,表现被充满敌意的社会环境所包围的孤立、绝望的个人,成为席卷欧洲的“现代人的困惑”的集中体现,并在欧洲掀起了一阵又一阵的“卡夫卡热”。

卡夫卡对我们至关重要;因为他的困境就是现代人的困境。

——

美国诗人奥登

在战争时代,应用科学给了人们相互毒害和相互残杀的手段。在和平时期,科学使我们生活匆忙和不安定。它没有使我们从必须完成的单调的劳动中得到多大程度的解放,反而使人成为机器的奴隶;人们绝大多数是一天到晚地厌倦地工作着,他们无法享受劳动的乐趣,而且经常提心吊胆,唯恐失去他们可怜的一点点收入。

——爱因斯坦

常读经典使人明练人生!

真正的小说是一种创造,是以想象和虚构为翼的自由飞翔。它来自于现实大地,却又高蹈于云霄之上。

卡夫卡为什么一而再,再而三地表现人物的困境呢?

卡夫卡(1883~1924),出生于奥匈帝国统治下的波希米亚(今捷克)的布拉格.父亲海尔曼原为乡下屠夫的儿子,依靠艰苦创业,白手起家,成为一个百货批发商。他由于未受过良好的文化教育,因而知识贫乏、头脑简单而务实,并且为人偏执、专横粗暴,在家庭中对妻子和孩子实行家长式专制统治。卡夫卡一直生活在“专制犹如暴君”般的“父亲的阴影”中,使他觉得同父亲的斗争,仿佛就是其全部的生活,便是其生活的全部意义。他在36岁那年,曾战战兢兢地给父亲写过一封长信,典型地流露出对父亲的极端恐惧感。母亲是位犹太教牧师的女儿,生性怯懦、软弱,气质忧郁、耽于幻想。这种性格对卡夫卡有深刻影响。卡夫卡自幼喜爱文学,中学毕业后进入布拉格日尔曼大学专攻德国文学,后迫于父命而改修法律,获法学博士学位。毕业后曾在法院及律师事务所见习一年,翌年在一家半官方的工伤保险公司作小职员。因肺结核病情严重而辞职疗养,1924年病逝,亨年41年。

卡夫卡是位极有争议的作家。论民族与血统,他是犹太人;论出生地,他是捷克人;论文化传统、语言与写作,他是德国人;论国籍,他则是奥地利人。

作为犹太人,他在基督徒中不是自己人;

作为漠不关心的犹太人,他在犹太人中不是自己人;

作为说德语的人,他在捷克人中不是自己人;

作为波希米亚人,他不完全是奥地利人;

作为保险公司的雇员,他不完全属于资产阶级;

作为中产阶级的儿子,他又不完全属于工人;

在职务上他也不是全心全意的,因为他觉得自己是作家;

但是他连作家也不是,因为他把全部精力献给家庭;

而‘在自己的家庭里,我比最陌生的人还要陌生’。

——【德】安得特斯

他是一个没有归所的作家,他没有自己的祖国、自己的宗教,没有家庭的温暖、爱情的甜蜜,甚至在职业上他也是一个介于职员与作家之间的

“边缘人”。

他是欧洲文坛上的“怪才”,西方现代派文学的宗师和探险者,他是表现主义作家中创作成就最高而生活上最表现者.他以痛苦走进世界,以绝望拥抱爱人,以惊恐触摸真实,以毁灭为自己加冕,他是现代世界里唯一的“精神裸体者”,他独一无二的生活方式决定了他的创作,他的创作完成了他自己。

弗兰茨·卡夫卡

(

Franz

Kafka

1883~1924)

奥地利小说家,

现代派小说的鼻祖,

表现主义小说的代表作家,

二十世纪最伟大的小说家之一

主要作品为三部长篇小说《城堡》《审判》《美国》和《变形记》《判决》《地洞》《饥饿的艺术家》等短篇小说

现代派文学是19世纪80年代出现的、20世纪20年代至70年代在欧美繁荣的、遍及全球的众多文学流派的总称。是西方继古典主义、浪漫主义和现实主义之后的又一重要

文学形态,多用变形、扭曲、实验性的手段来表达人类的现代性困境。它包括

表现主义

《变形记》

意识流小说

《墙上的斑点》

荒诞派戏剧

《等待戈多》

魔幻现实主义

《百年孤独》

现代派文学发端于19世纪晚期,兴盛

于20世纪前期,是西方继古典主义、

浪漫主义和现实主义之后的又一重要

文学形态,多用变形、扭曲、实验性

的手段来表达人类的现代性困境。分

支流派有象征主义、未来主义、表现

主义、意识流、荒诞派戏剧、黑色幽默

小说、魔幻现实主义等。卡夫卡是其中

的突出代表,他的作品的色调似乎总是

灰色的,揭示出人类普遍的孤立和疏离,

展示人如何在世界的迷宫中找不到出路,

只剩下迷惘、绝望以及屈从。

同课章节目录