2011文综(历史)评卷分析

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

2011文综(历史)评卷分析

宁波大学人文学院 陈君静

0574-87600748 chenjunjing@nbu.

一、文综阅卷基本规则与要求

基本原则:公平、公正

组织体系

学科大组

政治组

历史组

地理组

各大题操作小组

专

家

组

基本流程:

一评与二评

三评

复查

仲裁

零分卷抽查

评分细则的确定

人文学院

二、2011试卷分析

(一)试题特点

稳中求变,难度适中

人文学院

乡土色彩浓郁

例如:

第15题借助清乾隆年间苏州《吴县永禁官吏占用钱江(杭州)会馆碑》来设置情境。

自选 “遗产”模块材料中摘编自《昆曲与浙江》的浙江昆剧团演出的《十五贯》,试题新颖、鲜活和平实,可谓甚为巧妙。

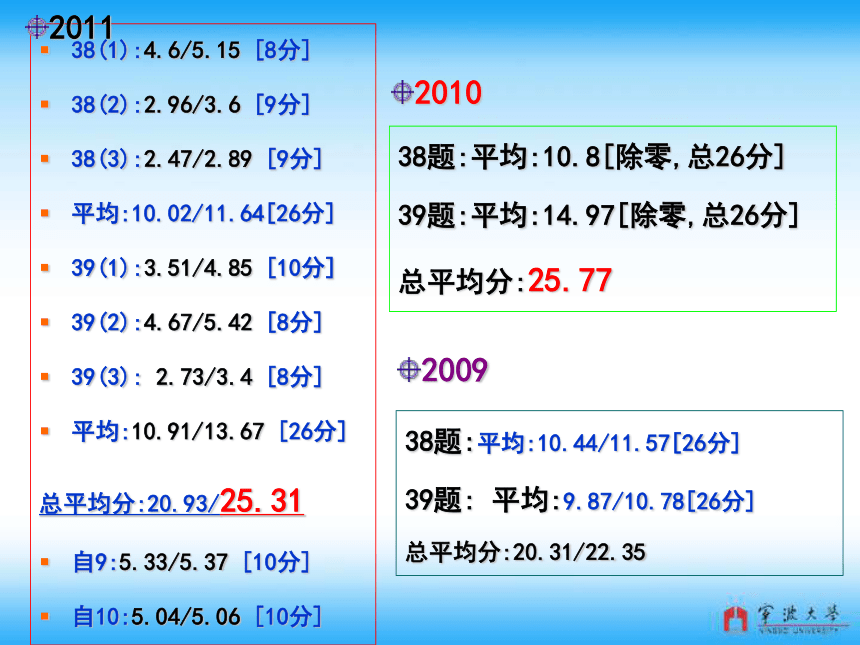

38(1):4.6/5.15 [8分]

38(2):2.96/3.6 [9分]

38(3):2.47/2.89 [9分]

平均:10.02/11.64[26分]

39(1):3.51/4.85 [10分]

39(2):4.67/5.42 [8分]

39(3): 2.73/3.4 [8分]

平均:10.91/13.67 [26分]

总平均分:20.93/25.31

自9:5.33/5.37 [10分]

自10:5.04/5.06 [10分]

2011

38题:平均:10.8[除零,总26分]

39题:平均:14.97[除零,总26分]

总平均分:25.77

2010

2009

38题:平均:10.44/11.57[26分]

39题: 平均:9.87/10.78[26分]

总平均分:20.31/22.35

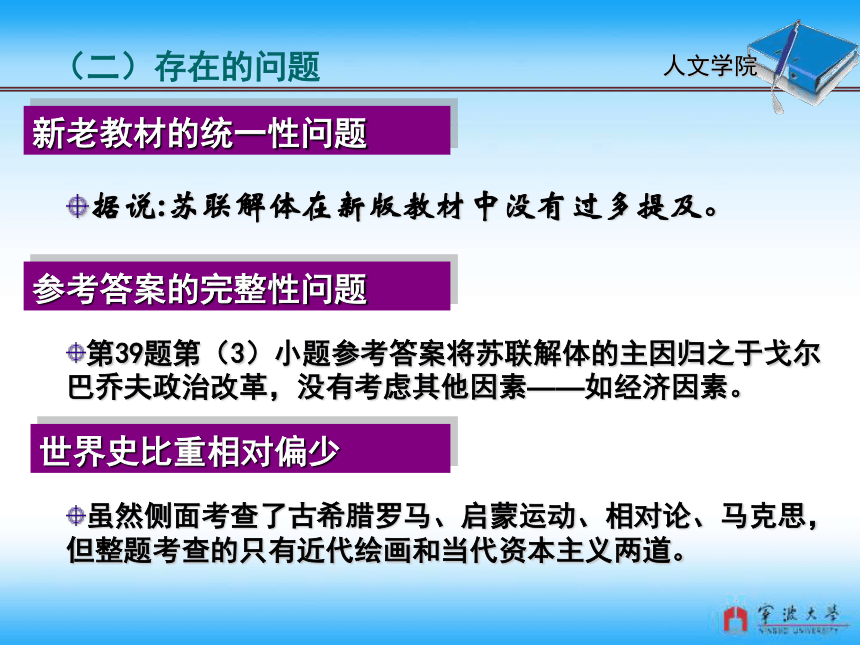

(二)存在的问题

人文学院

新老教材的统一性问题

据说:苏联解体在新版教材中没有过多提及。

第39题第(3)小题参考答案将苏联解体的主因归之于戈尔巴乔夫政治改革,没有考虑其他因素——如经济因素。

参考答案的完整性问题

世界史比重相对偏少

虽然侧面考查了古希腊罗马、启蒙运动、相对论、马克思,但整题考查的只有近代绘画和当代资本主义两道。

二、答题情况分析

38.政治文明的演进经历了漫长而艰难的过程。阅读材料,回答问题。

材料一

(中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下下大变局”。 ——王家范《中国历史通论》

材料二

寓封建(注:即分封)之意于郡县之中,而天下治矣。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。……今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之。……有司之官……无肯为其民兴一日之利者,民乌得而不穷,国乌得而不羁? ——顾炎武《顾亭林诗文集》

材料三

……直至近百年来,才发生新的变化。……皇帝和贵族的专制政权是被推翻了,代之而起的先是地主阶级的军阀官僚的统治,接着是地主阶级和大资产阶级联盟的专政……伟大的近代和现代的中国革命,是在这些基本矛盾的基础之上发生和发展起来的。——毛泽东《中国革命与中国共产党》(1939)

人文学院

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周和秦朝的主要政治制度。分析说明周秦政治制度的主要差别。(8分)

(2)结合所学知识,说明材料二中“其专在下”、“其专在上”各指什么。材料中顾炎武提出了怎样的思想主张,并予以简要评价。(9分)

材料三中“新的变化”指什么?加着重号的文句分别指什么?结合所学知识,概括指出近代以来中国社会政治变革的历史趋势。(9分)

问:

时间跨度很大,阐释了中国政治制度从专制到民主、从人治到法治漫长的历史过程。 考查学生阅读史料、整理材料、理解历史史实、分析历史结论的能力。

人文学院

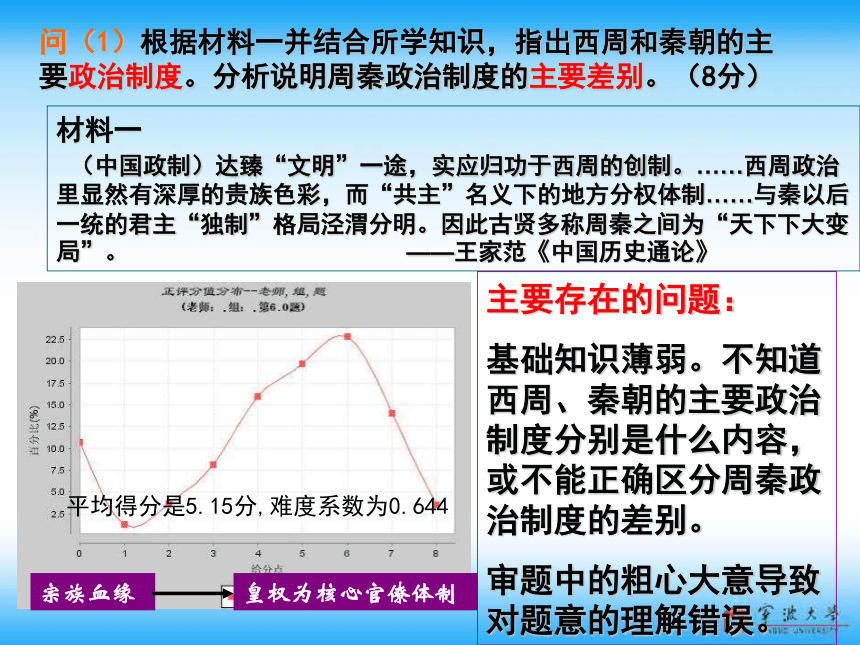

问(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周和秦朝的主要政治制度。分析说明周秦政治制度的主要差别。(8分)

材料一

(中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下下大变局”。 ——王家范《中国历史通论》

主要存在的问题:

基础知识薄弱。不知道西周、秦朝的主要政治制度分别是什么内容,或不能正确区分周秦政治制度的差别。

审题中的粗心大意导致对题意的理解错误。

平均得分是5.15分,难度系数为0.644

宗族血缘

皇权为核心官僚体制

主要政治制度:

西周:分封制(1)、宗法制(1) ;

秦朝:专制主义中央集权制(2)。[若“专制主义(皇帝制或皇权制)”(1)、“中央集权制”(郡县制)(1)].

差别:

西周以血缘关系为纽带形成国家政治机构[若“以血缘为纽带”、“血缘关系”、“嫡长子继承制”之一](1);

最高执政集团尚未实现权力高度集中[若“形成地方与中央分权”“分权制”、“中央集权程度弱,地方有自主权”之一] (1);

秦形成了中央垂直管理地方的制度[若“地方官吏有中央直接任命”、“中央直接管理地方郡县”](1);

君主集权的官僚取代贵族政治[或“君主独制”、“君主集权”、“官僚政治”、“皇权政治取代贵族政治] (1) 。

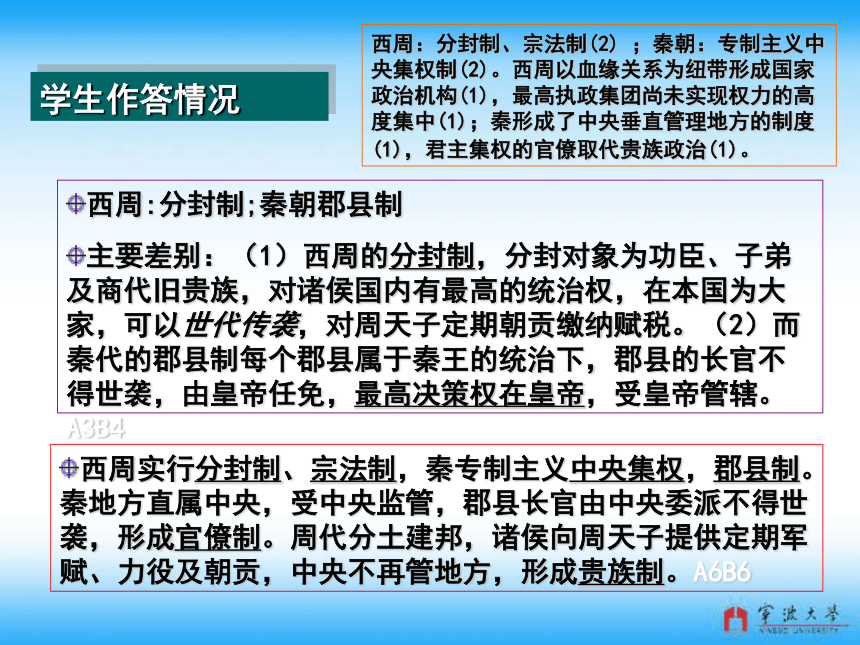

西周:分封制;秦朝郡县制

主要差别:(1)西周的分封制,分封对象为功臣、子弟及商代旧贵族,对诸侯国内有最高的统治权,在本国为大家,可以世代传袭,对周天子定期朝贡缴纳赋税。(2)而秦代的郡县制每个郡县属于秦王的统治下,郡县的长官不得世袭,由皇帝任免,最高决策权在皇帝,受皇帝管辖。A3B4

西周实行分封制、宗法制,秦专制主义中央集权,郡县制。秦地方直属中央,受中央监管,郡县长官由中央委派不得世袭,形成官僚制。周代分土建邦,诸侯向周天子提供定期军赋、力役及朝贡,中央不再管地方,形成贵族制。A6B6

学生作答情况

西周:分封制、宗法制(2) ;秦朝:专制主义中央集权制(2)。西周以血缘关系为纽带形成国家政治机构(1),最高执政集团尚未实现权力的高度集中(1);秦形成了中央垂直管理地方的制度(1),君主集权的官僚取代贵族政治(1)。

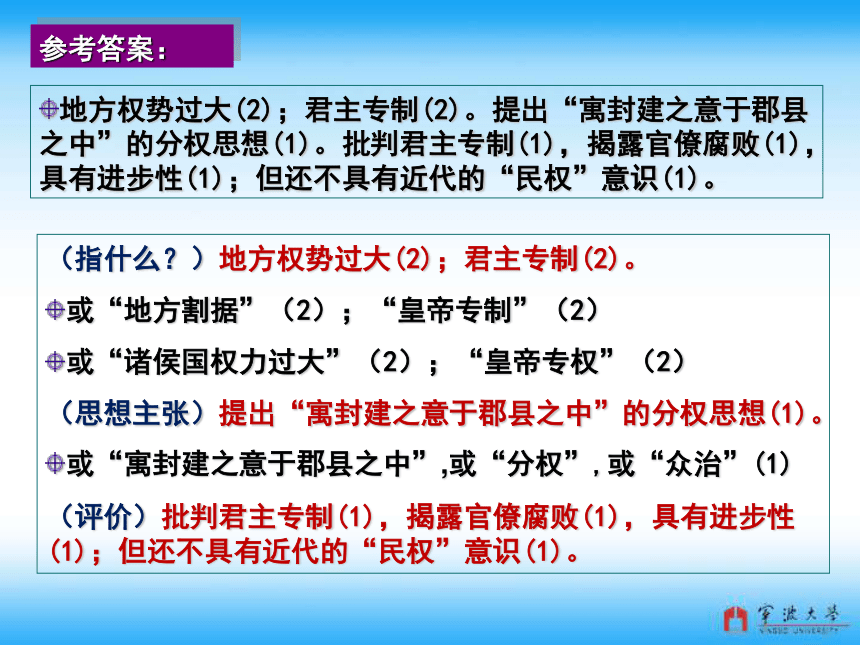

问(2)结合所学知识,说明材料二中“其专在下”、“其专在上”各指什么。材料中顾炎武提出了怎样的思想主张,并予以简要评价。(9分)

材料二

寓封建(注:即分封)之意于郡县之中,而天下治矣。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。……今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之。……有司之官……无肯为其民兴一日之利者,民乌得而不穷,国乌得而不羁? ——顾炎武《顾亭林诗文集》

平均得分3.60分,难度系数0.40分

主要存在问题:

材料阅读能力和理解能力不足。

历史评价能力不够,没有学生能依据材料而全面地总结出顾炎武的思想主张。

(指什么?)地方权势过大(2);君主专制(2)。

或“地方割据”(2);“皇帝专制”(2)

或“诸侯国权力过大”(2);“皇帝专权”(2)

(思想主张)提出“寓封建之意于郡县之中”的分权思想(1)。

或“寓封建之意于郡县之中”,或“分权”,或“众治”(1)

(评价)批判君主专制(1),揭露官僚腐败(1),具有进步性(1);但还不具有近代的“民权”意识(1)。

参考答案:

地方权势过大(2);君主专制(2)。提出“寓封建之意于郡县之中”的分权思想(1)。批判君主专制(1),揭露官僚腐败(1),具有进步性(1);但还不具有近代的“民权”意识(1)。

其专在下:地方掌权,不听命于中央.

其专在上:权力集中在中央,中央治理地方,在郡县中实行分封制,官为民谋利。

评价:批判了君主专制制度,提出了民主思想,是进步的思想,为人民谋利,体现了希望国家富强。A3,B4

其专在下:地方权力过大,形成割据势力,周王室衰微。

其专在上:中央权力过大,地方权力过小,不灵活易腐败。

主张:(1)将分封制与郡县制相结合。(2)分封制、郡县制各有缺点。(3)反对君主专制,批判官僚士大夫腐败无作为。

评价:(1)批判君主专制和官吏无能,具有进步意义,体现一定的民主思想。(2)促进了思想解放和政治文明的演进。

学生作答情况

A5,B5

地方权势过大(2);君主专制(2)。提出“寓封建之意于郡县之中”的分权思想(1)。批判君主专制(1),揭露官僚腐败(1),具有进步性(1);但还不具有近代的“民权”意识(1)。

(3)材料三中“新的变化”指什么?加着重号的文句分别指什么?结合所学知识,概括指出近代以来中国社会政治变革的历史趋势。(9分)

材料三

……直至近百年来,才发生新的变化。……皇帝和贵族的专制政权是被推翻了,代之而起的先是地主阶级的军阀官僚的统治,接着是地主阶级和大资产阶级联盟的专政……伟大的近代和现代的中国革命,是在这些基本矛盾的基础之上发生和发展起来的。

——毛泽东《中国革命与中国共产党》(1939)

鸦片战争后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,进入民主革命时期(3)。清政府、北洋政府、南京国民政府(3)。从专制到民主,从人治到法治,从主权沦丧到国家独立(3)。

参考答案:

学生在理解“新的变化”时要注意“直至近百年来”这一时间限定,要在中国新旧民主革命的发展历程中结合所学知识进行回答。

平均得分2.89分,难度系数0.321

主要问题:学生没有关注材料所特意注明的出处年代,造成审题大意,历史时间判断失误;对材料中“新的变化”指什么不能正确理解,导致许多考生无法作出正确的回答;考生宏观把握能力不够,缺乏大视野,对中国社会政治进步中的重大线索有哪些不能进行很好的提炼;历史基础知识不够扎实,对近代史中政权演变的过程不够了解。

[“新的变化”]鸦片战争后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,进入民主革命时期(3)。

凡答“半殖民地半封建国家”,或“民主革命时期”(旧民主主义革命和新民主主义时期),或“反帝反封建”时期(2)

二者皆答(3);仅答“结束君主专制制度”\“反封建”等(1分)

[着重号指]清政府(1)、北洋政府(袁世凯政府、北洋军阀统治等)(1)、南京国民政府(国民政府、蒋介石政府、国民党政权)(1)。

[历史趋势]从专制到民主(1),从人治到法治(1),从主权沦丧到国家独立(1)。

如果答“近代化”得1分。对应前2分中任一点,但前二要点得分不能超2分

新变化指君主专制主义中央集权制被推翻,建立民主共和制政权。国家的政治制度发生新变化分别指:君主专制主义中央集权制;封建专政(军阀官僚);民主共和政体(国民政府)。历史趋势:从封建走向民主。A3,B4

新的变化:辛亥革命。第一句指两千多年封建君主专制制度。第二句指军阀混战;第三句指中华民国成立,资本主义制度确立。历史趋势:由盲目学习西方到结合中国实情。A2,B2

鸦片战争后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,进入民主革命时期(3)。清政府、北洋政府、南京国民政府(3)。从专制到民主,从人治到法治,从主权沦丧到国家独立(3)。

学生作答情况

39. (26分)今年是苏德战争爆发70周年,苏联解体20周年。阅读材料,回答问题。

材料一 大事年表

1939年8月23日 苏德签订互不侵犯条约 1945年8月8日 苏联对日宣战

1939年9月1日 第二次世界大战爆发 1988年6月-7月 苏共19次代表会议,首次提出人道的,民主的社会主义,公开性,民主化和社会主义一件的多元化

1941年6月22日 苏德战争爆发

1942年1月1日 《联合国家宣言》签署

1942年7月-1943年2月 斯大林格勒保卫战 1989年-1990年 苏联15个加盟共和国中14个发生民族骚乱和流血冲突

1945年2月 雅尔塔会议

1945年4月30日 苏军攻克柏林 1991年12月 苏联正式解体

问(1)根据大事年表提到的历史事件,分析苏联对第二次世界大战的影响。(10分)

《苏德互不侵犯条约》的签订,客观上加速二战的爆发(2);苏联参战,促成世界反法西斯联盟建立(2);斯大林格勒战役对推动整个反法西斯战局变化具有深远影响(2);雅尔塔会议对加快战争进程以及战后问题的处理做了重要安排(2);攻克柏林,促使德国无条件投降;对日宣战,加速日本投降(2)。

得分为4.85,难度系数为0.485

参考答案:

本问主要考查从大事年表中获取信息、解读信息的能力。但学生:不了解本题材料提供的方式和设问的要求,不能依据所提供的大事年表事件进行回答,而是泛泛作答;对题意的理解有偏差,较多学生只是针对苏联在第二次世界大战中的地位和作用进行评述,而不能依据具体的历史事实进行分析和评价。

对应大事表答出五点即满分。

纵容法西斯侵略行为;维护国家独立主权,阻止了法西斯势力进一步东扩;结成世界反法斯同盟;斯大林格勒战役成为二战转折点;加速二点中国战场的胜利。(未一一对应)

推动了世界反法西斯同盟的形成。促进了第二次世界大战进入转折点,使战争朝有利于反法西斯同盟方转变。加速了德国、日本的投降,加速了二战的结束。A6,B6

A5,B4

材料二

冷战时期的批评家曾经指责一些军事联盟如北约组织和华约组织推动了高昂的军备竞赛,并使地区冲突一直有转变成超级大国之间核对抗的危险。冷战结束后,赞扬这些军事联盟具有控制冲突升级的能力却成为时尚。

——(美)杰里 本特利等《新全球史》

苏联曾经是有用的敌人。美国相信,不仅要和苏联的军事力量竞赛,还要和苏联的成就竞赛……没有苏联的空间计划,美国人就不可能登上月球……

——《美国新闻与世界报道》(1991年9月9日)

问(2)根据材料二,联系所学知识,概括学术界是怎样评价“美苏冷战”的。(8分)

参考答案:学术界力图对美苏冷战作出辩证评价(2)。既强调了美苏争锋使世界长期不得安宁,国际局势紧张;又看到在近半个世纪中双方势均力敌,避免了世界大战的爆发(4)。既认为美苏军备竞赛付出了高昂的代价,又指出冷战推动了科技的发展(2)。

平均得分5.42分,难度系数0.678

主要问题:

材料阅读和信息收集能力的薄弱;历史辩证法没有掌握,不能通过对材料的提供信息的理解作出辩证的说明,往往只表达一个方面的问题理解;不能结合所掌握的知识进行评析,说明部分学生对题意的理解存在着一定的困难。

1、在冷战时期,批评冷战时加剧了世界不安定引发军事竞赛,两大国间接对抗的危险又会对世界和平构成威胁。

2、冷战结束后,认为冷战中的大国势均力敌的对抗有助于控制冲突升级,避免新世界大战的爆发。不同社会制度与意识形态之间的国家可以相互借鉴经验,吸取教训,应用于本国自身的建设具有一定的积极意义。

3、在各科竞赛中,推动了科技的进步和发展。[许多都误以为是冷战前后学术界评价的变化]A7B7

推动了高昂的军备竞赛,使得两国之间矛盾更加激化,世界局势更加动荡。

在一定程度上稳定了世界的和平,使一些地区冲突转化为超级大国间的核对抗,遏制了战争的爆发。A4B5

学生回答案例

(3)从思想、社会和政党政治三个方面,分析戈尔巴乔夫的政治改革是如何导致苏联解体的。(8分)

以“人道的、民主的社会主义”思想代替“科学社会主义”,(1)提出“公开性”“多元化”(1),造成思想领域极度混乱(1);使各种反对势力趁机崛起(1),社会失控(1),民族分裂愈演愈烈(1);实行“多党制”(1),从根本上动摇了共产党的领导(1)。

今年试题的特点:

多从政治与政治改革入手

平均得分在3.4分,难度系数在0.425

以“人道的、民主的社会主义”思想代替“科学社会主义”(1)

亦可答为:“人道的、民主的社会主义”思想——“脱离或违背了社会主义道路”“放弃或脱离了马克思主义(共产主义)

提出“公开性”“多元化” [自由思想、自由化、新思维等] (1)

造成思想领域极度混乱[思想不统一、意识形态动摇等](1);

使各种反对势力趁机崛起(1),社会失控[社会动荡、社会矛盾激化、国家内部矛盾激化等](1),民族分裂愈演愈烈[民族关系处理不当、联盟解体等](1);

实行“多党制”[政治林立](1),从根本上动摇了共产党的领导[放弃党的领导、多党代替了共产党的领导等](1)。

注:用“一党专制”是不能给分的。

学生主要问题:对题意审读不够细心,回答问题时不能很好地依据提供的材料;不按题意要求作答,而是宽泛地分析苏联解体的原因;本题问中较多的失分表现在没有回答出苏联在社会领域是如何因改革导致混乱的;“论从史出”的基本素养不够。

戈尔巴乔夫在思想上提出了“人道的、民主的社会主义”,但实际上却并未做到,从而导致了苏联的解体。

在社会这个方面,1989年到1990年,苏联15个加盟共和国中14个发生了民族骚乱和流血冲突,从而导致苏联解体。

在政党方面,戈尔巴乔夫在1990年1月提出要实行多党制,因为这样符合社会的需要,但这恰恰加快了苏联解体。A4B3

例1

思想上:用人道的民主的社会主义代替以马克思为指导的共产主义,实行思想的多元化。

社会上:采用公开性、民主化和社会主义意见的多元化。

政党政治上:用多党制取代共产党执政的一党制,把共产党排挤出去。A4B4

思想:提出“人道,民主,公开的社会主义”造成思想领域多元化,原有思想的社会主义被打破,失去其作用。

社会:造成民族骚乱和流血冲突,社会矛盾加剧,民族矛盾升级,造成解体。

政党:实行多党制,共产党失去领导地位,放弃领导权,政党组织混乱,从而造成苏联解体。A6B6

例2

例3

阅读材料,回答问题。

材料一:尽管当时很闭塞,严家弄又在乡下,像“戊戌政变”这样的大事,我们也不知道,可是皇帝和皇太后“驾崩"就不同了,“地保”打着小锣挨家挨户地通知。(注:严家弄,作者故居所在地,原为杭州城郊) ——夏衍《懒寻旧梦录》

材料二:维新党的计划太轻率了,太危险了,每一个步骤都需要一位强者的勇气……皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其它人等都缺乏工作经验,他们简直是以好心肠扼杀了“进步”——他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内都填塞给它吃了。——(美)马士《中华帝国对外关系史》

问:

(1)材料一中“这样的大事,我们也不知道”反映了戊戌变法运动的什么情况 (4分)

(2)结合所学知识,指出材料二中“皇帝的方向"是什么,分析为什么说维新派“是以好心肠扼杀了‘进步’”。(6分)

“历史上重大改革回眸”模块(10分)

普通民众连戊戌政变都不知道,更不要说整个戊戌变法运动了。由此可见,戊戌变法是一场自上而下的改革,严重脱离了广大人民群众。

救亡图存,变法图强。维新派缺乏经验,计划草率,急于求成,只寄希望于没有实权的皇帝,结果适得其反。

问(1)材料一中“这样的大事,我们也不知道”反映了戊戌变法运动的什么情况 (4分)

问(2)结合所学知识,指出材料二中“皇帝的方向"是什么,分析为什么说维新派“是以好心肠扼杀了‘进步’”。(6分)

阅读材料,回答问题。

材料一:1956年,周恩来总理高度评价浙江昆剧团演出的《十五贯》:“你们浙江做了一件好事,一出戏救活了一个剧种,《十五贯》有丰富的人民性和相当高的艺术性。”《人民日报》随即在头版头条发表专题社论,盛赞《十五贯》演出成功。昆剧艺术和浙江昆剧团的名字,一夜之间传遍大江南北,许多地方成立了昆剧专业演出团体。昆剧这一曾濒临绝唱的古老剧种,终于在新中国迎来了艺术振兴的一片艳阳天。

——摘编自《昆曲与浙江》

材料二:2001年,中国昆曲艺术被宣布为世界首批“人类口头遗产和非物质遗产代表作”,中国昆曲的艺术成就和它独特的文化价值已经超越了国界和民族,为世界所认识和赞赏,成为人类共同的精神文化财富。

——摘自《国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程实施方案》

“世界文化遗产蔡萃”模块(10分)

人文学院

问(1)根据材料一和所学知识,分析为什么“一出戏救活了一个剧种”。(5分)

《十五贯》按照时代精神传承创新,具有高度的人民性和艺术性,深受人民群众欢迎,得到党和国家领导人的高度肯定,使昆曲艺术得到新发展。

昆曲是中国现存最古老的具有完整表演系统的戏剧形态,是中国戏曲的“活化石”,是中国“近代百戏之祖”,是人类共同的精神文化财富。

问(2)根据材料二和所学知识,分析昆曲成为世界“人类口头遗产和非物质遗产代表作”的理由。(5分)

学生答题中存在的主要问题

审题错误

概括能力不强——抄材料现象突出

历史感不强,习惯于空喊口号

历史思维能力差

人文学院

几点建议

《历史课程标准》明确指出了普通高中历史课程是“进一步培养和提高学生的历史意识、文化素质和人文素养,促进学生全面发展的一门基础课程”。它实际上对历史教师的素质提出了更高的要求,即历史教师在具有扎实的历史专业知识基础之上 ,还要广泛涉猎其他各学科知识。

立足书本,延伸知识

多从经典著述入手

注重知识传授与更应关注历史思维能力的培养

内容:史学的基本功能

材料:史学的基本技能

人文学院

欢迎批评指正!

谢谢

2012年2月19日

2011文综(历史)评卷分析

宁波大学人文学院 陈君静

0574-87600748 chenjunjing@nbu.

一、文综阅卷基本规则与要求

基本原则:公平、公正

组织体系

学科大组

政治组

历史组

地理组

各大题操作小组

专

家

组

基本流程:

一评与二评

三评

复查

仲裁

零分卷抽查

评分细则的确定

人文学院

二、2011试卷分析

(一)试题特点

稳中求变,难度适中

人文学院

乡土色彩浓郁

例如:

第15题借助清乾隆年间苏州《吴县永禁官吏占用钱江(杭州)会馆碑》来设置情境。

自选 “遗产”模块材料中摘编自《昆曲与浙江》的浙江昆剧团演出的《十五贯》,试题新颖、鲜活和平实,可谓甚为巧妙。

38(1):4.6/5.15 [8分]

38(2):2.96/3.6 [9分]

38(3):2.47/2.89 [9分]

平均:10.02/11.64[26分]

39(1):3.51/4.85 [10分]

39(2):4.67/5.42 [8分]

39(3): 2.73/3.4 [8分]

平均:10.91/13.67 [26分]

总平均分:20.93/25.31

自9:5.33/5.37 [10分]

自10:5.04/5.06 [10分]

2011

38题:平均:10.8[除零,总26分]

39题:平均:14.97[除零,总26分]

总平均分:25.77

2010

2009

38题:平均:10.44/11.57[26分]

39题: 平均:9.87/10.78[26分]

总平均分:20.31/22.35

(二)存在的问题

人文学院

新老教材的统一性问题

据说:苏联解体在新版教材中没有过多提及。

第39题第(3)小题参考答案将苏联解体的主因归之于戈尔巴乔夫政治改革,没有考虑其他因素——如经济因素。

参考答案的完整性问题

世界史比重相对偏少

虽然侧面考查了古希腊罗马、启蒙运动、相对论、马克思,但整题考查的只有近代绘画和当代资本主义两道。

二、答题情况分析

38.政治文明的演进经历了漫长而艰难的过程。阅读材料,回答问题。

材料一

(中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下下大变局”。 ——王家范《中国历史通论》

材料二

寓封建(注:即分封)之意于郡县之中,而天下治矣。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。……今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之。……有司之官……无肯为其民兴一日之利者,民乌得而不穷,国乌得而不羁? ——顾炎武《顾亭林诗文集》

材料三

……直至近百年来,才发生新的变化。……皇帝和贵族的专制政权是被推翻了,代之而起的先是地主阶级的军阀官僚的统治,接着是地主阶级和大资产阶级联盟的专政……伟大的近代和现代的中国革命,是在这些基本矛盾的基础之上发生和发展起来的。——毛泽东《中国革命与中国共产党》(1939)

人文学院

(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周和秦朝的主要政治制度。分析说明周秦政治制度的主要差别。(8分)

(2)结合所学知识,说明材料二中“其专在下”、“其专在上”各指什么。材料中顾炎武提出了怎样的思想主张,并予以简要评价。(9分)

材料三中“新的变化”指什么?加着重号的文句分别指什么?结合所学知识,概括指出近代以来中国社会政治变革的历史趋势。(9分)

问:

时间跨度很大,阐释了中国政治制度从专制到民主、从人治到法治漫长的历史过程。 考查学生阅读史料、整理材料、理解历史史实、分析历史结论的能力。

人文学院

问(1)根据材料一并结合所学知识,指出西周和秦朝的主要政治制度。分析说明周秦政治制度的主要差别。(8分)

材料一

(中国政制)达臻“文明”一途,实应归功于西周的创制。……西周政治里显然有深厚的贵族色彩,而“共主”名义下的地方分权体制……与秦以后一统的君主“独制”格局泾渭分明。因此古贤多称周秦之间为“天下下大变局”。 ——王家范《中国历史通论》

主要存在的问题:

基础知识薄弱。不知道西周、秦朝的主要政治制度分别是什么内容,或不能正确区分周秦政治制度的差别。

审题中的粗心大意导致对题意的理解错误。

平均得分是5.15分,难度系数为0.644

宗族血缘

皇权为核心官僚体制

主要政治制度:

西周:分封制(1)、宗法制(1) ;

秦朝:专制主义中央集权制(2)。[若“专制主义(皇帝制或皇权制)”(1)、“中央集权制”(郡县制)(1)].

差别:

西周以血缘关系为纽带形成国家政治机构[若“以血缘为纽带”、“血缘关系”、“嫡长子继承制”之一](1);

最高执政集团尚未实现权力高度集中[若“形成地方与中央分权”“分权制”、“中央集权程度弱,地方有自主权”之一] (1);

秦形成了中央垂直管理地方的制度[若“地方官吏有中央直接任命”、“中央直接管理地方郡县”](1);

君主集权的官僚取代贵族政治[或“君主独制”、“君主集权”、“官僚政治”、“皇权政治取代贵族政治] (1) 。

西周:分封制;秦朝郡县制

主要差别:(1)西周的分封制,分封对象为功臣、子弟及商代旧贵族,对诸侯国内有最高的统治权,在本国为大家,可以世代传袭,对周天子定期朝贡缴纳赋税。(2)而秦代的郡县制每个郡县属于秦王的统治下,郡县的长官不得世袭,由皇帝任免,最高决策权在皇帝,受皇帝管辖。A3B4

西周实行分封制、宗法制,秦专制主义中央集权,郡县制。秦地方直属中央,受中央监管,郡县长官由中央委派不得世袭,形成官僚制。周代分土建邦,诸侯向周天子提供定期军赋、力役及朝贡,中央不再管地方,形成贵族制。A6B6

学生作答情况

西周:分封制、宗法制(2) ;秦朝:专制主义中央集权制(2)。西周以血缘关系为纽带形成国家政治机构(1),最高执政集团尚未实现权力的高度集中(1);秦形成了中央垂直管理地方的制度(1),君主集权的官僚取代贵族政治(1)。

问(2)结合所学知识,说明材料二中“其专在下”、“其专在上”各指什么。材料中顾炎武提出了怎样的思想主张,并予以简要评价。(9分)

材料二

寓封建(注:即分封)之意于郡县之中,而天下治矣。……封建之失,其专在下;郡县之失,其专在上。……今之君人者,尽四海之内为我郡县犹不足也,人人而疑之,事事而制之。……有司之官……无肯为其民兴一日之利者,民乌得而不穷,国乌得而不羁? ——顾炎武《顾亭林诗文集》

平均得分3.60分,难度系数0.40分

主要存在问题:

材料阅读能力和理解能力不足。

历史评价能力不够,没有学生能依据材料而全面地总结出顾炎武的思想主张。

(指什么?)地方权势过大(2);君主专制(2)。

或“地方割据”(2);“皇帝专制”(2)

或“诸侯国权力过大”(2);“皇帝专权”(2)

(思想主张)提出“寓封建之意于郡县之中”的分权思想(1)。

或“寓封建之意于郡县之中”,或“分权”,或“众治”(1)

(评价)批判君主专制(1),揭露官僚腐败(1),具有进步性(1);但还不具有近代的“民权”意识(1)。

参考答案:

地方权势过大(2);君主专制(2)。提出“寓封建之意于郡县之中”的分权思想(1)。批判君主专制(1),揭露官僚腐败(1),具有进步性(1);但还不具有近代的“民权”意识(1)。

其专在下:地方掌权,不听命于中央.

其专在上:权力集中在中央,中央治理地方,在郡县中实行分封制,官为民谋利。

评价:批判了君主专制制度,提出了民主思想,是进步的思想,为人民谋利,体现了希望国家富强。A3,B4

其专在下:地方权力过大,形成割据势力,周王室衰微。

其专在上:中央权力过大,地方权力过小,不灵活易腐败。

主张:(1)将分封制与郡县制相结合。(2)分封制、郡县制各有缺点。(3)反对君主专制,批判官僚士大夫腐败无作为。

评价:(1)批判君主专制和官吏无能,具有进步意义,体现一定的民主思想。(2)促进了思想解放和政治文明的演进。

学生作答情况

A5,B5

地方权势过大(2);君主专制(2)。提出“寓封建之意于郡县之中”的分权思想(1)。批判君主专制(1),揭露官僚腐败(1),具有进步性(1);但还不具有近代的“民权”意识(1)。

(3)材料三中“新的变化”指什么?加着重号的文句分别指什么?结合所学知识,概括指出近代以来中国社会政治变革的历史趋势。(9分)

材料三

……直至近百年来,才发生新的变化。……皇帝和贵族的专制政权是被推翻了,代之而起的先是地主阶级的军阀官僚的统治,接着是地主阶级和大资产阶级联盟的专政……伟大的近代和现代的中国革命,是在这些基本矛盾的基础之上发生和发展起来的。

——毛泽东《中国革命与中国共产党》(1939)

鸦片战争后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,进入民主革命时期(3)。清政府、北洋政府、南京国民政府(3)。从专制到民主,从人治到法治,从主权沦丧到国家独立(3)。

参考答案:

学生在理解“新的变化”时要注意“直至近百年来”这一时间限定,要在中国新旧民主革命的发展历程中结合所学知识进行回答。

平均得分2.89分,难度系数0.321

主要问题:学生没有关注材料所特意注明的出处年代,造成审题大意,历史时间判断失误;对材料中“新的变化”指什么不能正确理解,导致许多考生无法作出正确的回答;考生宏观把握能力不够,缺乏大视野,对中国社会政治进步中的重大线索有哪些不能进行很好的提炼;历史基础知识不够扎实,对近代史中政权演变的过程不够了解。

[“新的变化”]鸦片战争后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,进入民主革命时期(3)。

凡答“半殖民地半封建国家”,或“民主革命时期”(旧民主主义革命和新民主主义时期),或“反帝反封建”时期(2)

二者皆答(3);仅答“结束君主专制制度”\“反封建”等(1分)

[着重号指]清政府(1)、北洋政府(袁世凯政府、北洋军阀统治等)(1)、南京国民政府(国民政府、蒋介石政府、国民党政权)(1)。

[历史趋势]从专制到民主(1),从人治到法治(1),从主权沦丧到国家独立(1)。

如果答“近代化”得1分。对应前2分中任一点,但前二要点得分不能超2分

新变化指君主专制主义中央集权制被推翻,建立民主共和制政权。国家的政治制度发生新变化分别指:君主专制主义中央集权制;封建专政(军阀官僚);民主共和政体(国民政府)。历史趋势:从封建走向民主。A3,B4

新的变化:辛亥革命。第一句指两千多年封建君主专制制度。第二句指军阀混战;第三句指中华民国成立,资本主义制度确立。历史趋势:由盲目学习西方到结合中国实情。A2,B2

鸦片战争后,中国逐步沦为半殖民地半封建社会,进入民主革命时期(3)。清政府、北洋政府、南京国民政府(3)。从专制到民主,从人治到法治,从主权沦丧到国家独立(3)。

学生作答情况

39. (26分)今年是苏德战争爆发70周年,苏联解体20周年。阅读材料,回答问题。

材料一 大事年表

1939年8月23日 苏德签订互不侵犯条约 1945年8月8日 苏联对日宣战

1939年9月1日 第二次世界大战爆发 1988年6月-7月 苏共19次代表会议,首次提出人道的,民主的社会主义,公开性,民主化和社会主义一件的多元化

1941年6月22日 苏德战争爆发

1942年1月1日 《联合国家宣言》签署

1942年7月-1943年2月 斯大林格勒保卫战 1989年-1990年 苏联15个加盟共和国中14个发生民族骚乱和流血冲突

1945年2月 雅尔塔会议

1945年4月30日 苏军攻克柏林 1991年12月 苏联正式解体

问(1)根据大事年表提到的历史事件,分析苏联对第二次世界大战的影响。(10分)

《苏德互不侵犯条约》的签订,客观上加速二战的爆发(2);苏联参战,促成世界反法西斯联盟建立(2);斯大林格勒战役对推动整个反法西斯战局变化具有深远影响(2);雅尔塔会议对加快战争进程以及战后问题的处理做了重要安排(2);攻克柏林,促使德国无条件投降;对日宣战,加速日本投降(2)。

得分为4.85,难度系数为0.485

参考答案:

本问主要考查从大事年表中获取信息、解读信息的能力。但学生:不了解本题材料提供的方式和设问的要求,不能依据所提供的大事年表事件进行回答,而是泛泛作答;对题意的理解有偏差,较多学生只是针对苏联在第二次世界大战中的地位和作用进行评述,而不能依据具体的历史事实进行分析和评价。

对应大事表答出五点即满分。

纵容法西斯侵略行为;维护国家独立主权,阻止了法西斯势力进一步东扩;结成世界反法斯同盟;斯大林格勒战役成为二战转折点;加速二点中国战场的胜利。(未一一对应)

推动了世界反法西斯同盟的形成。促进了第二次世界大战进入转折点,使战争朝有利于反法西斯同盟方转变。加速了德国、日本的投降,加速了二战的结束。A6,B6

A5,B4

材料二

冷战时期的批评家曾经指责一些军事联盟如北约组织和华约组织推动了高昂的军备竞赛,并使地区冲突一直有转变成超级大国之间核对抗的危险。冷战结束后,赞扬这些军事联盟具有控制冲突升级的能力却成为时尚。

——(美)杰里 本特利等《新全球史》

苏联曾经是有用的敌人。美国相信,不仅要和苏联的军事力量竞赛,还要和苏联的成就竞赛……没有苏联的空间计划,美国人就不可能登上月球……

——《美国新闻与世界报道》(1991年9月9日)

问(2)根据材料二,联系所学知识,概括学术界是怎样评价“美苏冷战”的。(8分)

参考答案:学术界力图对美苏冷战作出辩证评价(2)。既强调了美苏争锋使世界长期不得安宁,国际局势紧张;又看到在近半个世纪中双方势均力敌,避免了世界大战的爆发(4)。既认为美苏军备竞赛付出了高昂的代价,又指出冷战推动了科技的发展(2)。

平均得分5.42分,难度系数0.678

主要问题:

材料阅读和信息收集能力的薄弱;历史辩证法没有掌握,不能通过对材料的提供信息的理解作出辩证的说明,往往只表达一个方面的问题理解;不能结合所掌握的知识进行评析,说明部分学生对题意的理解存在着一定的困难。

1、在冷战时期,批评冷战时加剧了世界不安定引发军事竞赛,两大国间接对抗的危险又会对世界和平构成威胁。

2、冷战结束后,认为冷战中的大国势均力敌的对抗有助于控制冲突升级,避免新世界大战的爆发。不同社会制度与意识形态之间的国家可以相互借鉴经验,吸取教训,应用于本国自身的建设具有一定的积极意义。

3、在各科竞赛中,推动了科技的进步和发展。[许多都误以为是冷战前后学术界评价的变化]A7B7

推动了高昂的军备竞赛,使得两国之间矛盾更加激化,世界局势更加动荡。

在一定程度上稳定了世界的和平,使一些地区冲突转化为超级大国间的核对抗,遏制了战争的爆发。A4B5

学生回答案例

(3)从思想、社会和政党政治三个方面,分析戈尔巴乔夫的政治改革是如何导致苏联解体的。(8分)

以“人道的、民主的社会主义”思想代替“科学社会主义”,(1)提出“公开性”“多元化”(1),造成思想领域极度混乱(1);使各种反对势力趁机崛起(1),社会失控(1),民族分裂愈演愈烈(1);实行“多党制”(1),从根本上动摇了共产党的领导(1)。

今年试题的特点:

多从政治与政治改革入手

平均得分在3.4分,难度系数在0.425

以“人道的、民主的社会主义”思想代替“科学社会主义”(1)

亦可答为:“人道的、民主的社会主义”思想——“脱离或违背了社会主义道路”“放弃或脱离了马克思主义(共产主义)

提出“公开性”“多元化” [自由思想、自由化、新思维等] (1)

造成思想领域极度混乱[思想不统一、意识形态动摇等](1);

使各种反对势力趁机崛起(1),社会失控[社会动荡、社会矛盾激化、国家内部矛盾激化等](1),民族分裂愈演愈烈[民族关系处理不当、联盟解体等](1);

实行“多党制”[政治林立](1),从根本上动摇了共产党的领导[放弃党的领导、多党代替了共产党的领导等](1)。

注:用“一党专制”是不能给分的。

学生主要问题:对题意审读不够细心,回答问题时不能很好地依据提供的材料;不按题意要求作答,而是宽泛地分析苏联解体的原因;本题问中较多的失分表现在没有回答出苏联在社会领域是如何因改革导致混乱的;“论从史出”的基本素养不够。

戈尔巴乔夫在思想上提出了“人道的、民主的社会主义”,但实际上却并未做到,从而导致了苏联的解体。

在社会这个方面,1989年到1990年,苏联15个加盟共和国中14个发生了民族骚乱和流血冲突,从而导致苏联解体。

在政党方面,戈尔巴乔夫在1990年1月提出要实行多党制,因为这样符合社会的需要,但这恰恰加快了苏联解体。A4B3

例1

思想上:用人道的民主的社会主义代替以马克思为指导的共产主义,实行思想的多元化。

社会上:采用公开性、民主化和社会主义意见的多元化。

政党政治上:用多党制取代共产党执政的一党制,把共产党排挤出去。A4B4

思想:提出“人道,民主,公开的社会主义”造成思想领域多元化,原有思想的社会主义被打破,失去其作用。

社会:造成民族骚乱和流血冲突,社会矛盾加剧,民族矛盾升级,造成解体。

政党:实行多党制,共产党失去领导地位,放弃领导权,政党组织混乱,从而造成苏联解体。A6B6

例2

例3

阅读材料,回答问题。

材料一:尽管当时很闭塞,严家弄又在乡下,像“戊戌政变”这样的大事,我们也不知道,可是皇帝和皇太后“驾崩"就不同了,“地保”打着小锣挨家挨户地通知。(注:严家弄,作者故居所在地,原为杭州城郊) ——夏衍《懒寻旧梦录》

材料二:维新党的计划太轻率了,太危险了,每一个步骤都需要一位强者的勇气……皇帝的方向是正确的,但是他的顾问康有为和其它人等都缺乏工作经验,他们简直是以好心肠扼杀了“进步”——他们把足够九年吃的东西,不顾它的胃量和消化能力,在三个月之内都填塞给它吃了。——(美)马士《中华帝国对外关系史》

问:

(1)材料一中“这样的大事,我们也不知道”反映了戊戌变法运动的什么情况 (4分)

(2)结合所学知识,指出材料二中“皇帝的方向"是什么,分析为什么说维新派“是以好心肠扼杀了‘进步’”。(6分)

“历史上重大改革回眸”模块(10分)

普通民众连戊戌政变都不知道,更不要说整个戊戌变法运动了。由此可见,戊戌变法是一场自上而下的改革,严重脱离了广大人民群众。

救亡图存,变法图强。维新派缺乏经验,计划草率,急于求成,只寄希望于没有实权的皇帝,结果适得其反。

问(1)材料一中“这样的大事,我们也不知道”反映了戊戌变法运动的什么情况 (4分)

问(2)结合所学知识,指出材料二中“皇帝的方向"是什么,分析为什么说维新派“是以好心肠扼杀了‘进步’”。(6分)

阅读材料,回答问题。

材料一:1956年,周恩来总理高度评价浙江昆剧团演出的《十五贯》:“你们浙江做了一件好事,一出戏救活了一个剧种,《十五贯》有丰富的人民性和相当高的艺术性。”《人民日报》随即在头版头条发表专题社论,盛赞《十五贯》演出成功。昆剧艺术和浙江昆剧团的名字,一夜之间传遍大江南北,许多地方成立了昆剧专业演出团体。昆剧这一曾濒临绝唱的古老剧种,终于在新中国迎来了艺术振兴的一片艳阳天。

——摘编自《昆曲与浙江》

材料二:2001年,中国昆曲艺术被宣布为世界首批“人类口头遗产和非物质遗产代表作”,中国昆曲的艺术成就和它独特的文化价值已经超越了国界和民族,为世界所认识和赞赏,成为人类共同的精神文化财富。

——摘自《国家昆曲艺术抢救、保护和扶持工程实施方案》

“世界文化遗产蔡萃”模块(10分)

人文学院

问(1)根据材料一和所学知识,分析为什么“一出戏救活了一个剧种”。(5分)

《十五贯》按照时代精神传承创新,具有高度的人民性和艺术性,深受人民群众欢迎,得到党和国家领导人的高度肯定,使昆曲艺术得到新发展。

昆曲是中国现存最古老的具有完整表演系统的戏剧形态,是中国戏曲的“活化石”,是中国“近代百戏之祖”,是人类共同的精神文化财富。

问(2)根据材料二和所学知识,分析昆曲成为世界“人类口头遗产和非物质遗产代表作”的理由。(5分)

学生答题中存在的主要问题

审题错误

概括能力不强——抄材料现象突出

历史感不强,习惯于空喊口号

历史思维能力差

人文学院

几点建议

《历史课程标准》明确指出了普通高中历史课程是“进一步培养和提高学生的历史意识、文化素质和人文素养,促进学生全面发展的一门基础课程”。它实际上对历史教师的素质提出了更高的要求,即历史教师在具有扎实的历史专业知识基础之上 ,还要广泛涉猎其他各学科知识。

立足书本,延伸知识

多从经典著述入手

注重知识传授与更应关注历史思维能力的培养

内容:史学的基本功能

材料:史学的基本技能

人文学院

欢迎批评指正!

谢谢

2012年2月19日

同课章节目录