2.3耳和听觉 同步练习(word版,含解析)

文档属性

| 名称 | 2.3耳和听觉 同步练习(word版,含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 391.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 浙教版 | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-05-17 13:53:43 | ||

图片预览

文档简介

耳和听觉

一、单选题

1.如图所示,下列措施中不是为了减弱噪声的是( ?)

A.?环境质量检测仪

B.?高速隔音墙

C.?工人戴耳罩

D.?摩托车的消声器

2.科学家利用离鲸鱼不同距离的水下录音装置,录下同一条鲸鱼发出的声音,发现离鲸鱼近的录音装置,录到鲸鱼发出的声音里有高声,而离鲸鱼越远的录音装置,则录到的声音越沉。由此可以推测(?? )

A.?频率越低的声音,在海洋中传播距离较远

B.?频率越高的声音,在海洋中传播距离较远

C.?响度越大的声音,在海洋中传播距离较远

D.?能量越大的声音,在海洋中传播距离较远

3.不带花蜜的蜜蜂,飞行时的翅膀每秒振动次数为440次,采过花蜜的蜜蜂,飞行时的翅膀每秒振动次数为320次,养蜂人听飞行声音就可判断蜜蜂是否采过蜜。是依据( ??)

A.?采过蜜的飞行时声音音调高

B.?采过蜜的飞行时声音响度大

C.?采过蜜的飞行时声音音调低

D.?采过蜜的飞行时声音音色好

4.如图是童谣“数鸭子”的乐谱及歌词,当菲菲同学唱到“真呀真多呀”期间,音调逐渐变 高,关于音调变高,下列说法正确的是(???? )

A.?声音的振幅逐渐变大

B.?菲菲声带每秒震动振动的次数变多

C.?菲菲声带每振动一次所用的时间逐渐变大

D.?声音的频率逐渐变低

5.在飞机起飞或降落时嚼一块口香糖,可以起到的作用是(?? )

A.?保持鼓膜内外气压平衡

B.?使咽鼓管张开,保护听小骨

C.?保护耳蜗内的听觉感受器

D.?防止听小骨和听觉神经受损

6.去年,央视一套播放明星义演,资助聋哑人装人工耳蜗,对耳和听觉产生的叙述,不正确的是(?? )

A.?鼓膜、听小骨、咽鼓管和鼓室组成中耳

B.?声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听觉神经→大脑

C.?鼻咽部感染,病菌可通过咽鼓管引起中耳炎

D.?遇到巨大声响时,张口堵耳,以保持鼓膜两侧大气压力平衡

?7.过年放爆竹和礼花时,若你在一旁观看,最好张开嘴或捂住耳朵、闭上嘴。这种做法主要是为了(?? )

A.?保护耳蜗内的听觉感受

B.?保持鼓膜内外气压平衡,保护鼓膜

C.?使咽鼓管张开,保护听小骨

D.?防止听觉中枢受损伤

8.下列关于人听到声音的说法,正确的是(?? )

A.?失聪的人如果只是传导障碍,是可以通过其他途径让他感知声音的

B.?如果只是一只耳朵失聪,人是能够准确地判断声音传来的方位的

C.?人感知声音的基本过程是外界传来的声音引起听小骨的振动,这种振动经过鼓膜及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,这样人就听到了声音

D.?自己听到自己说话的声音主要是通过空气传导使人感知声音的

9.下列关于骨传导的叙述,正确的是(?? )

A.?是指经过听骨链的传导途径

B.?敏感性与气传导基本相同

C.?在声波正常传导中作用很小

D.?耳蜗病变时通常不受损

10.武侠电影里经常描写一位侠客双目失明,却能准确判定攻击者的方位,这是因为( ??)

A.?他的眼睛还可以看见近的物体

B.?他的耳朵有特异功能

C.?由于双耳效应,能判定声音传来的方位

D.?是一种条件反射

11.在日常生活中,下列做法有利于保护耳的是(?? )

A.?遇到巨响时赶紧捂住嘴巴

B.?用微型耳机听大声的音乐

C.?用尖锐的东西挖耳朵

D.?不让污水进入外耳道

12.下列属于内耳结构的是(?? )

A.?耳廓??????????????????????????????????B.?耳咽管??????????????????????????????????C.?听小骨??????????????????????????????????D.?耳蜗

13.我们可以通过耳朵的听力确定发声物体的方位,对于用听力来确定方位,下列说法错误的是(?? )

A.?只有通过两个耳朵才能完成????????????????????????????????????????B.?利用声音到达两耳的时间来确定

C.?耳和脑的共同作用能分辨千分之几的声音大小差异?????D.?声音传播的速度不相等

14.声波既可以传递信息,又可以传递能量。下列现象中表明声波可以传递能量的是(?? )

A.?利用超声波对孕妇做常规检查????????????????????B.?渔船利用声呐探测鱼群

C.?电话铃响说明有电话打进来????????????????????????D.?人突然暴露在150 dB的噪声环境中,鼓膜会破裂出血

15.在旅游景区,导游常利用扩音器进行讲解,如图所示。关于扩音器的作用的说法正确的是(?? )

A.?提高声音的音调???????????B.?增大声音的响度???????????C.?改变声音的音色???????????D.?改变声音的传播速度

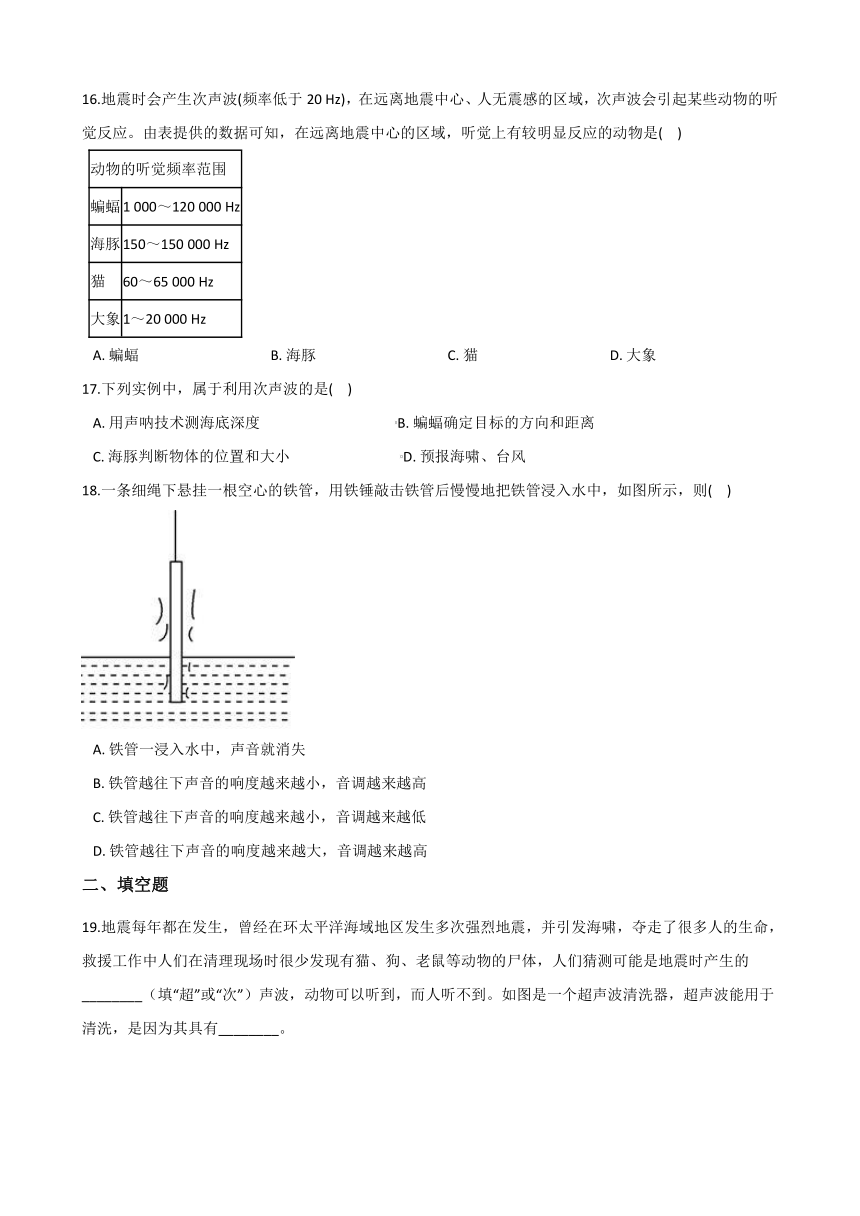

16.地震时会产生次声波(频率低于20 Hz),在远离地震中心、人无震感的区域,次声波会引起某些动物的听觉反应。由表提供的数据可知,在远离地震中心的区域,听觉上有较明显反应的动物是(?? )

动物的听觉频率范围

蝙蝠

1 000~120 000 Hz

海豚

150~150 000 Hz

猫

60~65 000 Hz

大象

1~20 000 Hz

A.?蝙蝠??????????????????????????????????????B.?海豚??????????????????????????????????????C.?猫??????????????????????????????????????D.?大象

17.下列实例中,属于利用次声波的是(?? )

A.?用声呐技术测海底深度???????????????????????????????????????B.?蝙蝠确定目标的方向和距离

C.?海豚判断物体的位置和大小????????????????????????????????D.?预报海啸、台风

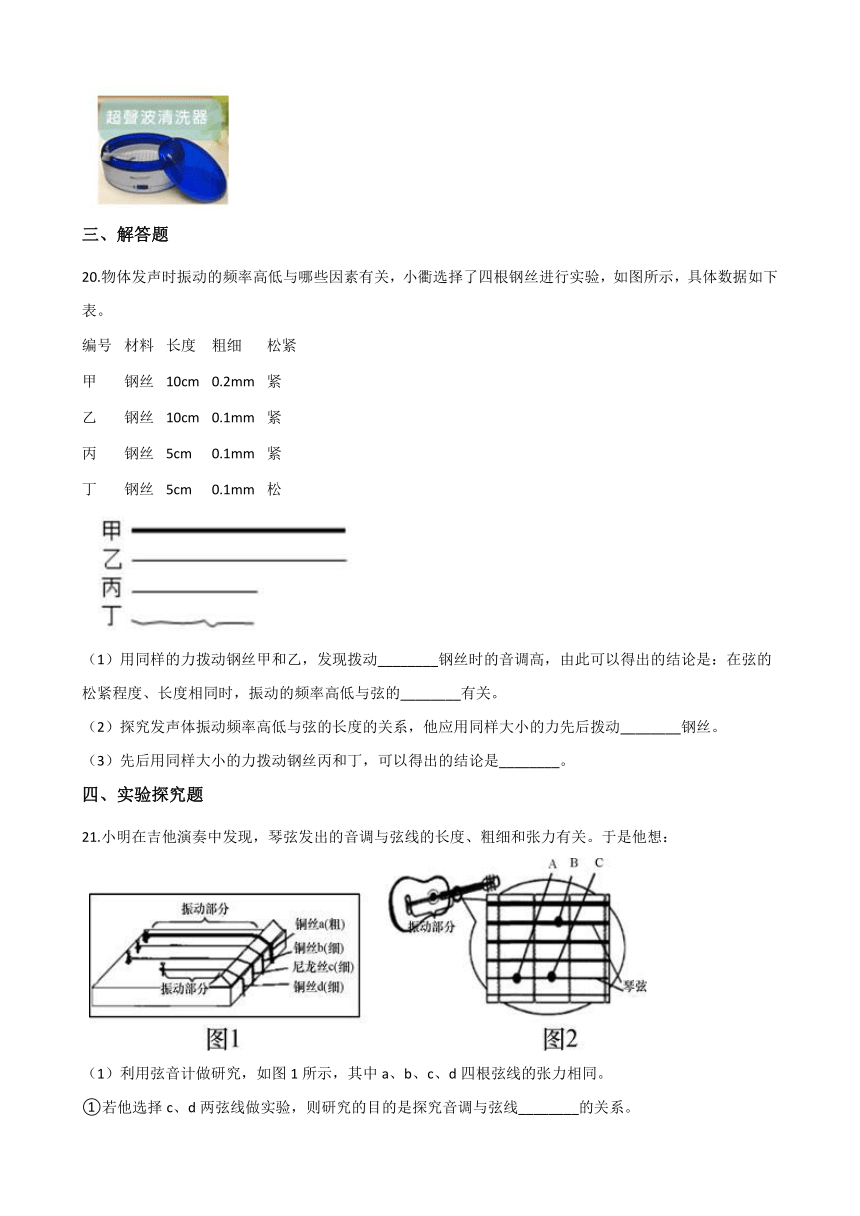

18.一条细绳下悬挂一根空心的铁管,用铁锤敲击铁管后慢慢地把铁管浸入水中,如图所示,则( ??)

A.?铁管一浸入水中,声音就消失

B.?铁管越往下声音的响度越来越小,音调越来越高

C.?铁管越往下声音的响度越来越小,音调越来越低

D.?铁管越往下声音的响度越来越大,音调越来越高

二、填空题

19.地震每年都在发生,曾经在环太平洋海域地区发生多次强烈地震,并引发海啸,夺走了很多人的生命,救援工作中人们在清理现场时很少发现有猫、狗、老鼠等动物的尸体,人们猜测可能是地震时产生的________(填“超”或“次”)声波,动物可以听到,而人听不到。如图是一个超声波清洗器,超声波能用于清洗,是因为其具有________。

三、解答题

20.物体发声时振动的频率高低与哪些因素有关,小衢选择了四根钢丝进行实验,如图所示,具体数据如下表。

编号

材料

长度

粗细

松紧

甲

钢丝

10cm

0.2mm

紧

乙

钢丝

10cm

0.1mm

紧

丙

钢丝

5cm

0.1mm

紧

丁

钢丝

5cm

0.1mm

松

(1)用同样的力拨动钢丝甲和乙,发现拨动________钢丝时的音调高,由此可以得出的结论是:在弦的松紧程度、长度相同时,振动的频率高低与弦的________有关。

(2)探究发声体振动频率高低与弦的长度的关系,他应用同样大小的力先后拨动________钢丝。

(3)先后用同样大小的力拨动钢丝丙和丁,可以得出的结论是________。

四、实验探究题

21.小明在吉他演奏中发现,琴弦发出的音调与弦线的长度、粗细和张力有关。于是他想:

(1)利用弦音计做研究,如图1所示,其中a、b、c、d四根弦线的张力相同。

①若他选择c、d两弦线做实验,则研究的目的是探究音调与弦线________的关系。

②若他要研究音调与弦线长度的关系,则应选择________两弦线做实验。

③小明研究后得出结论: ________?

(2)请你据图2判断,在张力相同的情况下,分别按住A点、B点、C点后拨动琴弦,发出的音调最低的是按住________点,最高的是按住________点。

答案解析部分

一、单选题

1. A

分析:根据减弱噪声的途径分析判断。

解答:A.环境质量检测仪只能测量噪声的等级,不能改变噪声的大小,故A符合题意;?

B.高速隔音墙,是从传播过程中减弱噪声,故B不合题意;?

C.工人戴耳罩,是从人耳处减弱噪声,故C不合题意;?

D.摩托车的消声器,是从声源处减弱噪声,故D不合题意。

故选A。

2. A

分析:声音的高低叫音调,由振动频率决定;声音的大小叫响度,由振幅决定;声音的特点叫音色,与发声体的特点有关,据此分析判断。

解答:鲸鱼发出的声音里有高声,而离鲸鱼越远的录音装置,则录到的声音越沉,即声音的频率越低,据此可知:频率越低的声音,在海洋中传播距离较远 ,故A正确,而B、C、D错误。、

故选A。

3. C

分析:声音的大小叫响度,由振幅决定;声音的高低叫音调,由频率决定;声音的特点叫音色,由发声体的特点决定,据此分析判断。

解答:不带花蜜的蜜蜂,飞行时的翅膀每秒振动次数为440次,采过花蜜的蜜蜂,飞行时的翅膀每秒振动次数为320次,因此带花蜜时翅膀的振动频率小于不带花蜜时的翅膀振动频率,因此前者飞行时的音调低,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

4. B

分析:声音的高低叫音调,音调由物体振动的频率决定。物体在1s内振动的次数叫频率,据此分析判断。

解答:.音调变高,即声音的振动频率逐渐变大,故A、D错误;

振动频率变大,即声带每秒振动次数逐渐变多,故B正确;

根据公式f=1T可知,振动频率增大,即每振动一次的时间变短,故C错误。

故选B。

?

5. A

分析:耳位于眼睛后面,它具有接收机械波的功能,能将机械波(声波)转换成神经信号,然后传给大脑。在脑中,这些信号又被翻译成我们可以理解的词语、音乐和其他声音。

解答:飞机起飞或降落时,舱内气压发生改变,会引起耳的不适,这时嚼一块口香糖,由于咽鼓管与食道连通,可以保持鼓膜内外气压平衡,就不会产生不适感了;故A符合题意;

故答案为:A。

6. D

分析:耳朵结构图如下,结合图片思考解题

。

解答:A、耳的结构包括外耳、中耳和内耳.外耳包括耳廓和外耳道;中耳包括鼓膜、鼓室和听小骨;内耳包括半规管、前庭和耳蜗,A正确,不符合题意;

B、听觉的形成:声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗(产生神经冲动)→听觉神经→大脑皮层的听觉中枢→形成听觉,B正确,不符合题意;

C、口腔、咽、喉通过咽鼓管与中耳相连,如果这些部位发生炎症,病菌会通过咽鼓管进入中耳,人体会患中耳炎,C正确,不符合题意;

D、遇到巨大声响时,迅速使口张开或闭嘴同时用双手堵耳,以保持鼓膜两侧大气压力平衡,以免震破鼓膜,D错误,符合题意。

故答案为:D

7. B

分析:过年放爆竹和礼花时,爆竹声音巨大,应当采取正确的措施保护听力。

解答:爆竹声音巨大,但是鼓膜内的气压不变,因此容易击穿鼓膜,因此张开嘴可以使咽鼓管张开,因咽鼓管连通咽部和鼓室,导致口腔内的气压即鼓室内的气压与鼓膜外即外耳道的气压保持平衡,保持鼓膜内外大气压的平衡,以免击穿鼓膜,B符合题意。

故答案为:B

8. A

分析:从听觉的形成知识切入解题,听觉的形成过程大致是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过与听觉有关的神经传给大脑的一定区域,人就产生了听觉。

解答:A、失聪的人如果只是传导障碍,是可以通过其他途径让他感知声音的,A符合题意;

B、由于双耳效应,人们可以准确地判断声音传来的方位,因此如果只是一只耳朵失聪,人是不能够准确地判断声音传来的方位的,B不符合题意;

C、人感知声音的基本过程是这样的:外界传来的声音引起鼓膜的振动,通过听小骨、耳蜗等结构传给听觉神经,再传给大脑,我们就听到了声音,C不符合题意;

D、自己听到自己说话的声音主要是通过空气和骨传导使人感知声音的,D不符合题意。

故答案为:A

9. C

分析:骨传导是我们感受到声音的另一条途径,其传播途径是声音振动→骨头→听觉神经→大脑。

解答:声波经外耳、中耳,传入内耳耳蜗的传导途径是气传导;骨传导是指声波通过颅骨直接传入内耳的传导途径。气传导的传音效率最高,骨传导对正常听觉并无实际意义,C符合题意。

故答案为:C

10. C

分析:从双耳效应的概念切入解题。

解答:双耳效应是指人们依靠听觉能够确定发声体的方位,回声定位的主要因素是声音传到两只耳朵的时刻和强弱的差异,人如果将双眼蒙上,靠听觉也能大致确定发声体的方位就是因为?双耳效应,所以武侠电影里经常描写一位侠客双目失明,却能准确判定攻击者的方位,是因为双耳效应,C符合题意。

故答案为:C

?

11. D

分析:本题主要考查保护耳朵的方法。

解答:遇到巨响时赶紧捂住嘴巴,空气振动剧烈会导致耳膜受到压力突然增大,容易击穿鼓膜,因此正确的做法是闭嘴同时双手堵耳,D符合题意。

故答案为:D

12. D

分析:耳的结构包括外耳、中耳和内耳,外耳包括耳廓和外耳道,中耳包括鼓膜、鼓室和听小骨,内耳包括半规管、前庭和耳蜗。

解答:属于内耳的结构是耳蜗,D符合题意。

故答案为:D

13. D

分析:根据声音的传播和双耳效应的知识判断。

解答:同一个声源发出的声音,传送到两个耳朵的距离不同,而声音的传播速度相同,根据t=st可知,那么声音到达人耳的时间先后不同。利用这个时间差,我们的大脑就能分辨出声音的位置和距离,故D错误符合题意,A、B、C正确不合题意。

故选D。

14. D

分析:根据选项描述的现象分析包含的物理原理即可。

解答:A.利用超声波对孕妇做常规检查,说明声波传递信息,故A不合题意;

B.渔船利用声呐探测鱼群,说明声波传递信息,故B不合题意;

C.电话铃响说明有电话打进来,说明声波传递信息,故C不合题意;

D.人突然暴露在150 dB的噪声环境中,鼓膜会破裂出血,说明声波传递能量,故D符合题意。

故选D。

15. B

分析:声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特征叫音色,据此分析判断。

解答:在旅游景区,由于处于空旷的环境,且环境噪声较大,因此导游直接喊话的声音较小,不足以让大家听清。借助扩音器,可以将导游的声音放大,即增大了声音的响度,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

16. D

分析:次声波的振动频率在哪种动物的听觉范围内,哪种动物就能听到这种声音。

解答:根据表格可知,蝙蝠的听觉下限为1000Hz,海豚的听觉下限为150Hz,猫的听觉下限为60Hz,都大于次声波的频率(低于20Hz),只有大象的听觉下限(1Hz)小于次声波的频率,所用明显有反应的是大象,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

17. D

分析:人类的听觉范围为20Hz~20000Hz,频率高于20000Hz的叫超声波,频率低于20Hz的叫次声波,据此判断。

解答:A.用声呐技术测海底深度,利用的超声波,故A不合题意;

B.蝙蝠确定目标的方向和距离,利用的超声波,故B不合题意;

C.海豚判断物体的位置和大小,利用的超声波,故C不合题意;

D.预报海啸、台风,利用的次声波,故D符合题意。

故选D,

18. B

分析:(1)声音由物体振动产生,振动停止,声音也就消失了;

(2)(3)(4)声音的响度由振幅决定,声音的音调由频率决定。

解答:铁管浸入水中后,它仍然在振动,因此声音不会马上消失,故A错误;

铁管浸入水中后,由于能量传递到水中,因此它振动的幅度越来越小,即响度越来越小;由于水面以外的振动部分越来越短,因此振动频率越来越大,即音调越来越高,故B正确,而C、D错误。

故选B。

二、填空题

19. 次;能量

分析:(1)人类的听觉范围20Hz~20000Hz,低于20Hz的声音叫次声波,地震、海啸、台风等自然灾害发生时往往伴随次声波,可以传递很远。

(2)声音的利用:①声音传递能量;②声音传递信息。

解答:(1)地震每年都在发生,曾经在环太平洋海域地区发生多次强烈地震,并引发海啸,夺走了很多人的生命,救援工作中人们在清理现场时很少发现有猫、狗、老鼠等动物的尸体,人们猜测可能是地震时产生的次声波,动物可以听到,而人听不到。

(2)如图是一个超声波清洗器,超声波能用于清洗,是因为其具有能量。

三、解答题

20. (1)乙;粗细

(2)乙、丙

(3)在弦的长度、粗细相同的情况下,振动的频率高低与松紧程度有关

分析:(1)当材料、长度和松紧程度相同时,物体越细,振动频率越大,发出的声音音调越高;

(2)根据控制变量法的要求,探究振动频率和弦的长度关系时,必须控制材料、粗细和松紧相同,而改变长度;

(3)分析丙和丁两根弦的哪个因素不同,然后根据控制变量法描述结论。

解答:(1)用同样的力拨动钢丝甲和乙,发现拨动乙钢丝时的音调高,由此可以得出的结论是:在弦的松紧程度、长度相同时,振动的频率高低与弦的粗细有关。

(2)探究发声体振动频率高低与弦的长度的关系,他应用同样大小的力先后拨动乙和丙钢丝。

(3)根据图片可知,乙和丙的松紧程度不同,那么得到结论: 在弦的长度、粗细相同的情况下,振动的频率高低与松紧程度有关 。

四、实验探究题

21. (1)材料;b d;在其他条件相同的情况下,弦线越长,发出的音调越低;弦线越粗,发出的音调越低。

(2)B;A

分析:(1)①比较c、d两根弦的哪个因素不同即可;

②根据控制变量法的要求选择对照琴弦;

③根据①②中的现象得出结论即可。

(2)根据音调与弦的粗细和长度的关系进行比较即可。

解答:(1)①根据图片可知,c、d两弦材料不同,因此研究的是音调与弦线的材料的关系;

②探究音调与弦线长度的关系时,必须控制弦的材料和粗细相同而改变长度,故选bd;

③小明得出结论:在其他条件相同的情况下,弦线越长,发出的音调越低;弦线越粗,发出的音调越低。

(2)A、C两点弦的粗细,材料相同,A点的长度小,因此A点的音调比C点的音调高;

B、C两点弦的材料和长度相同,C点的弦更细,那么C点的音调比B点的音调高。

因此音调最高的是A点,最低的在B点。

一、单选题

1.如图所示,下列措施中不是为了减弱噪声的是( ?)

A.?环境质量检测仪

B.?高速隔音墙

C.?工人戴耳罩

D.?摩托车的消声器

2.科学家利用离鲸鱼不同距离的水下录音装置,录下同一条鲸鱼发出的声音,发现离鲸鱼近的录音装置,录到鲸鱼发出的声音里有高声,而离鲸鱼越远的录音装置,则录到的声音越沉。由此可以推测(?? )

A.?频率越低的声音,在海洋中传播距离较远

B.?频率越高的声音,在海洋中传播距离较远

C.?响度越大的声音,在海洋中传播距离较远

D.?能量越大的声音,在海洋中传播距离较远

3.不带花蜜的蜜蜂,飞行时的翅膀每秒振动次数为440次,采过花蜜的蜜蜂,飞行时的翅膀每秒振动次数为320次,养蜂人听飞行声音就可判断蜜蜂是否采过蜜。是依据( ??)

A.?采过蜜的飞行时声音音调高

B.?采过蜜的飞行时声音响度大

C.?采过蜜的飞行时声音音调低

D.?采过蜜的飞行时声音音色好

4.如图是童谣“数鸭子”的乐谱及歌词,当菲菲同学唱到“真呀真多呀”期间,音调逐渐变 高,关于音调变高,下列说法正确的是(???? )

A.?声音的振幅逐渐变大

B.?菲菲声带每秒震动振动的次数变多

C.?菲菲声带每振动一次所用的时间逐渐变大

D.?声音的频率逐渐变低

5.在飞机起飞或降落时嚼一块口香糖,可以起到的作用是(?? )

A.?保持鼓膜内外气压平衡

B.?使咽鼓管张开,保护听小骨

C.?保护耳蜗内的听觉感受器

D.?防止听小骨和听觉神经受损

6.去年,央视一套播放明星义演,资助聋哑人装人工耳蜗,对耳和听觉产生的叙述,不正确的是(?? )

A.?鼓膜、听小骨、咽鼓管和鼓室组成中耳

B.?声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗→听觉神经→大脑

C.?鼻咽部感染,病菌可通过咽鼓管引起中耳炎

D.?遇到巨大声响时,张口堵耳,以保持鼓膜两侧大气压力平衡

?7.过年放爆竹和礼花时,若你在一旁观看,最好张开嘴或捂住耳朵、闭上嘴。这种做法主要是为了(?? )

A.?保护耳蜗内的听觉感受

B.?保持鼓膜内外气压平衡,保护鼓膜

C.?使咽鼓管张开,保护听小骨

D.?防止听觉中枢受损伤

8.下列关于人听到声音的说法,正确的是(?? )

A.?失聪的人如果只是传导障碍,是可以通过其他途径让他感知声音的

B.?如果只是一只耳朵失聪,人是能够准确地判断声音传来的方位的

C.?人感知声音的基本过程是外界传来的声音引起听小骨的振动,这种振动经过鼓膜及其他组织传给听觉神经,听觉神经把信号传给大脑,这样人就听到了声音

D.?自己听到自己说话的声音主要是通过空气传导使人感知声音的

9.下列关于骨传导的叙述,正确的是(?? )

A.?是指经过听骨链的传导途径

B.?敏感性与气传导基本相同

C.?在声波正常传导中作用很小

D.?耳蜗病变时通常不受损

10.武侠电影里经常描写一位侠客双目失明,却能准确判定攻击者的方位,这是因为( ??)

A.?他的眼睛还可以看见近的物体

B.?他的耳朵有特异功能

C.?由于双耳效应,能判定声音传来的方位

D.?是一种条件反射

11.在日常生活中,下列做法有利于保护耳的是(?? )

A.?遇到巨响时赶紧捂住嘴巴

B.?用微型耳机听大声的音乐

C.?用尖锐的东西挖耳朵

D.?不让污水进入外耳道

12.下列属于内耳结构的是(?? )

A.?耳廓??????????????????????????????????B.?耳咽管??????????????????????????????????C.?听小骨??????????????????????????????????D.?耳蜗

13.我们可以通过耳朵的听力确定发声物体的方位,对于用听力来确定方位,下列说法错误的是(?? )

A.?只有通过两个耳朵才能完成????????????????????????????????????????B.?利用声音到达两耳的时间来确定

C.?耳和脑的共同作用能分辨千分之几的声音大小差异?????D.?声音传播的速度不相等

14.声波既可以传递信息,又可以传递能量。下列现象中表明声波可以传递能量的是(?? )

A.?利用超声波对孕妇做常规检查????????????????????B.?渔船利用声呐探测鱼群

C.?电话铃响说明有电话打进来????????????????????????D.?人突然暴露在150 dB的噪声环境中,鼓膜会破裂出血

15.在旅游景区,导游常利用扩音器进行讲解,如图所示。关于扩音器的作用的说法正确的是(?? )

A.?提高声音的音调???????????B.?增大声音的响度???????????C.?改变声音的音色???????????D.?改变声音的传播速度

16.地震时会产生次声波(频率低于20 Hz),在远离地震中心、人无震感的区域,次声波会引起某些动物的听觉反应。由表提供的数据可知,在远离地震中心的区域,听觉上有较明显反应的动物是(?? )

动物的听觉频率范围

蝙蝠

1 000~120 000 Hz

海豚

150~150 000 Hz

猫

60~65 000 Hz

大象

1~20 000 Hz

A.?蝙蝠??????????????????????????????????????B.?海豚??????????????????????????????????????C.?猫??????????????????????????????????????D.?大象

17.下列实例中,属于利用次声波的是(?? )

A.?用声呐技术测海底深度???????????????????????????????????????B.?蝙蝠确定目标的方向和距离

C.?海豚判断物体的位置和大小????????????????????????????????D.?预报海啸、台风

18.一条细绳下悬挂一根空心的铁管,用铁锤敲击铁管后慢慢地把铁管浸入水中,如图所示,则( ??)

A.?铁管一浸入水中,声音就消失

B.?铁管越往下声音的响度越来越小,音调越来越高

C.?铁管越往下声音的响度越来越小,音调越来越低

D.?铁管越往下声音的响度越来越大,音调越来越高

二、填空题

19.地震每年都在发生,曾经在环太平洋海域地区发生多次强烈地震,并引发海啸,夺走了很多人的生命,救援工作中人们在清理现场时很少发现有猫、狗、老鼠等动物的尸体,人们猜测可能是地震时产生的________(填“超”或“次”)声波,动物可以听到,而人听不到。如图是一个超声波清洗器,超声波能用于清洗,是因为其具有________。

三、解答题

20.物体发声时振动的频率高低与哪些因素有关,小衢选择了四根钢丝进行实验,如图所示,具体数据如下表。

编号

材料

长度

粗细

松紧

甲

钢丝

10cm

0.2mm

紧

乙

钢丝

10cm

0.1mm

紧

丙

钢丝

5cm

0.1mm

紧

丁

钢丝

5cm

0.1mm

松

(1)用同样的力拨动钢丝甲和乙,发现拨动________钢丝时的音调高,由此可以得出的结论是:在弦的松紧程度、长度相同时,振动的频率高低与弦的________有关。

(2)探究发声体振动频率高低与弦的长度的关系,他应用同样大小的力先后拨动________钢丝。

(3)先后用同样大小的力拨动钢丝丙和丁,可以得出的结论是________。

四、实验探究题

21.小明在吉他演奏中发现,琴弦发出的音调与弦线的长度、粗细和张力有关。于是他想:

(1)利用弦音计做研究,如图1所示,其中a、b、c、d四根弦线的张力相同。

①若他选择c、d两弦线做实验,则研究的目的是探究音调与弦线________的关系。

②若他要研究音调与弦线长度的关系,则应选择________两弦线做实验。

③小明研究后得出结论: ________?

(2)请你据图2判断,在张力相同的情况下,分别按住A点、B点、C点后拨动琴弦,发出的音调最低的是按住________点,最高的是按住________点。

答案解析部分

一、单选题

1. A

分析:根据减弱噪声的途径分析判断。

解答:A.环境质量检测仪只能测量噪声的等级,不能改变噪声的大小,故A符合题意;?

B.高速隔音墙,是从传播过程中减弱噪声,故B不合题意;?

C.工人戴耳罩,是从人耳处减弱噪声,故C不合题意;?

D.摩托车的消声器,是从声源处减弱噪声,故D不合题意。

故选A。

2. A

分析:声音的高低叫音调,由振动频率决定;声音的大小叫响度,由振幅决定;声音的特点叫音色,与发声体的特点有关,据此分析判断。

解答:鲸鱼发出的声音里有高声,而离鲸鱼越远的录音装置,则录到的声音越沉,即声音的频率越低,据此可知:频率越低的声音,在海洋中传播距离较远 ,故A正确,而B、C、D错误。、

故选A。

3. C

分析:声音的大小叫响度,由振幅决定;声音的高低叫音调,由频率决定;声音的特点叫音色,由发声体的特点决定,据此分析判断。

解答:不带花蜜的蜜蜂,飞行时的翅膀每秒振动次数为440次,采过花蜜的蜜蜂,飞行时的翅膀每秒振动次数为320次,因此带花蜜时翅膀的振动频率小于不带花蜜时的翅膀振动频率,因此前者飞行时的音调低,故C正确,而A、B、D错误。

故选C。

4. B

分析:声音的高低叫音调,音调由物体振动的频率决定。物体在1s内振动的次数叫频率,据此分析判断。

解答:.音调变高,即声音的振动频率逐渐变大,故A、D错误;

振动频率变大,即声带每秒振动次数逐渐变多,故B正确;

根据公式f=1T可知,振动频率增大,即每振动一次的时间变短,故C错误。

故选B。

?

5. A

分析:耳位于眼睛后面,它具有接收机械波的功能,能将机械波(声波)转换成神经信号,然后传给大脑。在脑中,这些信号又被翻译成我们可以理解的词语、音乐和其他声音。

解答:飞机起飞或降落时,舱内气压发生改变,会引起耳的不适,这时嚼一块口香糖,由于咽鼓管与食道连通,可以保持鼓膜内外气压平衡,就不会产生不适感了;故A符合题意;

故答案为:A。

6. D

分析:耳朵结构图如下,结合图片思考解题

。

解答:A、耳的结构包括外耳、中耳和内耳.外耳包括耳廓和外耳道;中耳包括鼓膜、鼓室和听小骨;内耳包括半规管、前庭和耳蜗,A正确,不符合题意;

B、听觉的形成:声波→外耳道→鼓膜→听小骨→耳蜗(产生神经冲动)→听觉神经→大脑皮层的听觉中枢→形成听觉,B正确,不符合题意;

C、口腔、咽、喉通过咽鼓管与中耳相连,如果这些部位发生炎症,病菌会通过咽鼓管进入中耳,人体会患中耳炎,C正确,不符合题意;

D、遇到巨大声响时,迅速使口张开或闭嘴同时用双手堵耳,以保持鼓膜两侧大气压力平衡,以免震破鼓膜,D错误,符合题意。

故答案为:D

7. B

分析:过年放爆竹和礼花时,爆竹声音巨大,应当采取正确的措施保护听力。

解答:爆竹声音巨大,但是鼓膜内的气压不变,因此容易击穿鼓膜,因此张开嘴可以使咽鼓管张开,因咽鼓管连通咽部和鼓室,导致口腔内的气压即鼓室内的气压与鼓膜外即外耳道的气压保持平衡,保持鼓膜内外大气压的平衡,以免击穿鼓膜,B符合题意。

故答案为:B

8. A

分析:从听觉的形成知识切入解题,听觉的形成过程大致是:外界的声波经过外耳道传到鼓膜,鼓膜的振动通过听小骨传到内耳,刺激了耳蜗内对声波敏感的感觉细胞,这些细胞就将声音信息通过与听觉有关的神经传给大脑的一定区域,人就产生了听觉。

解答:A、失聪的人如果只是传导障碍,是可以通过其他途径让他感知声音的,A符合题意;

B、由于双耳效应,人们可以准确地判断声音传来的方位,因此如果只是一只耳朵失聪,人是不能够准确地判断声音传来的方位的,B不符合题意;

C、人感知声音的基本过程是这样的:外界传来的声音引起鼓膜的振动,通过听小骨、耳蜗等结构传给听觉神经,再传给大脑,我们就听到了声音,C不符合题意;

D、自己听到自己说话的声音主要是通过空气和骨传导使人感知声音的,D不符合题意。

故答案为:A

9. C

分析:骨传导是我们感受到声音的另一条途径,其传播途径是声音振动→骨头→听觉神经→大脑。

解答:声波经外耳、中耳,传入内耳耳蜗的传导途径是气传导;骨传导是指声波通过颅骨直接传入内耳的传导途径。气传导的传音效率最高,骨传导对正常听觉并无实际意义,C符合题意。

故答案为:C

10. C

分析:从双耳效应的概念切入解题。

解答:双耳效应是指人们依靠听觉能够确定发声体的方位,回声定位的主要因素是声音传到两只耳朵的时刻和强弱的差异,人如果将双眼蒙上,靠听觉也能大致确定发声体的方位就是因为?双耳效应,所以武侠电影里经常描写一位侠客双目失明,却能准确判定攻击者的方位,是因为双耳效应,C符合题意。

故答案为:C

?

11. D

分析:本题主要考查保护耳朵的方法。

解答:遇到巨响时赶紧捂住嘴巴,空气振动剧烈会导致耳膜受到压力突然增大,容易击穿鼓膜,因此正确的做法是闭嘴同时双手堵耳,D符合题意。

故答案为:D

12. D

分析:耳的结构包括外耳、中耳和内耳,外耳包括耳廓和外耳道,中耳包括鼓膜、鼓室和听小骨,内耳包括半规管、前庭和耳蜗。

解答:属于内耳的结构是耳蜗,D符合题意。

故答案为:D

13. D

分析:根据声音的传播和双耳效应的知识判断。

解答:同一个声源发出的声音,传送到两个耳朵的距离不同,而声音的传播速度相同,根据t=st可知,那么声音到达人耳的时间先后不同。利用这个时间差,我们的大脑就能分辨出声音的位置和距离,故D错误符合题意,A、B、C正确不合题意。

故选D。

14. D

分析:根据选项描述的现象分析包含的物理原理即可。

解答:A.利用超声波对孕妇做常规检查,说明声波传递信息,故A不合题意;

B.渔船利用声呐探测鱼群,说明声波传递信息,故B不合题意;

C.电话铃响说明有电话打进来,说明声波传递信息,故C不合题意;

D.人突然暴露在150 dB的噪声环境中,鼓膜会破裂出血,说明声波传递能量,故D符合题意。

故选D。

15. B

分析:声音的大小叫响度,声音的高低叫音调,声音的特征叫音色,据此分析判断。

解答:在旅游景区,由于处于空旷的环境,且环境噪声较大,因此导游直接喊话的声音较小,不足以让大家听清。借助扩音器,可以将导游的声音放大,即增大了声音的响度,故B正确,而A、C、D错误。

故选B。

16. D

分析:次声波的振动频率在哪种动物的听觉范围内,哪种动物就能听到这种声音。

解答:根据表格可知,蝙蝠的听觉下限为1000Hz,海豚的听觉下限为150Hz,猫的听觉下限为60Hz,都大于次声波的频率(低于20Hz),只有大象的听觉下限(1Hz)小于次声波的频率,所用明显有反应的是大象,故D正确,而A、B、C错误。

故选D。

17. D

分析:人类的听觉范围为20Hz~20000Hz,频率高于20000Hz的叫超声波,频率低于20Hz的叫次声波,据此判断。

解答:A.用声呐技术测海底深度,利用的超声波,故A不合题意;

B.蝙蝠确定目标的方向和距离,利用的超声波,故B不合题意;

C.海豚判断物体的位置和大小,利用的超声波,故C不合题意;

D.预报海啸、台风,利用的次声波,故D符合题意。

故选D,

18. B

分析:(1)声音由物体振动产生,振动停止,声音也就消失了;

(2)(3)(4)声音的响度由振幅决定,声音的音调由频率决定。

解答:铁管浸入水中后,它仍然在振动,因此声音不会马上消失,故A错误;

铁管浸入水中后,由于能量传递到水中,因此它振动的幅度越来越小,即响度越来越小;由于水面以外的振动部分越来越短,因此振动频率越来越大,即音调越来越高,故B正确,而C、D错误。

故选B。

二、填空题

19. 次;能量

分析:(1)人类的听觉范围20Hz~20000Hz,低于20Hz的声音叫次声波,地震、海啸、台风等自然灾害发生时往往伴随次声波,可以传递很远。

(2)声音的利用:①声音传递能量;②声音传递信息。

解答:(1)地震每年都在发生,曾经在环太平洋海域地区发生多次强烈地震,并引发海啸,夺走了很多人的生命,救援工作中人们在清理现场时很少发现有猫、狗、老鼠等动物的尸体,人们猜测可能是地震时产生的次声波,动物可以听到,而人听不到。

(2)如图是一个超声波清洗器,超声波能用于清洗,是因为其具有能量。

三、解答题

20. (1)乙;粗细

(2)乙、丙

(3)在弦的长度、粗细相同的情况下,振动的频率高低与松紧程度有关

分析:(1)当材料、长度和松紧程度相同时,物体越细,振动频率越大,发出的声音音调越高;

(2)根据控制变量法的要求,探究振动频率和弦的长度关系时,必须控制材料、粗细和松紧相同,而改变长度;

(3)分析丙和丁两根弦的哪个因素不同,然后根据控制变量法描述结论。

解答:(1)用同样的力拨动钢丝甲和乙,发现拨动乙钢丝时的音调高,由此可以得出的结论是:在弦的松紧程度、长度相同时,振动的频率高低与弦的粗细有关。

(2)探究发声体振动频率高低与弦的长度的关系,他应用同样大小的力先后拨动乙和丙钢丝。

(3)根据图片可知,乙和丙的松紧程度不同,那么得到结论: 在弦的长度、粗细相同的情况下,振动的频率高低与松紧程度有关 。

四、实验探究题

21. (1)材料;b d;在其他条件相同的情况下,弦线越长,发出的音调越低;弦线越粗,发出的音调越低。

(2)B;A

分析:(1)①比较c、d两根弦的哪个因素不同即可;

②根据控制变量法的要求选择对照琴弦;

③根据①②中的现象得出结论即可。

(2)根据音调与弦的粗细和长度的关系进行比较即可。

解答:(1)①根据图片可知,c、d两弦材料不同,因此研究的是音调与弦线的材料的关系;

②探究音调与弦线长度的关系时,必须控制弦的材料和粗细相同而改变长度,故选bd;

③小明得出结论:在其他条件相同的情况下,弦线越长,发出的音调越低;弦线越粗,发出的音调越低。

(2)A、C两点弦的粗细,材料相同,A点的长度小,因此A点的音调比C点的音调高;

B、C两点弦的材料和长度相同,C点的弦更细,那么C点的音调比B点的音调高。

因此音调最高的是A点,最低的在B点。

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空