第一单元 桥边的老人 课件-2020-2021学年高二人教版选修《外国小说欣赏》(19张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一单元 桥边的老人 课件-2020-2021学年高二人教版选修《外国小说欣赏》(19张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 501.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-16 20:54:34 | ||

图片预览

文档简介

桥边的老人

海明威

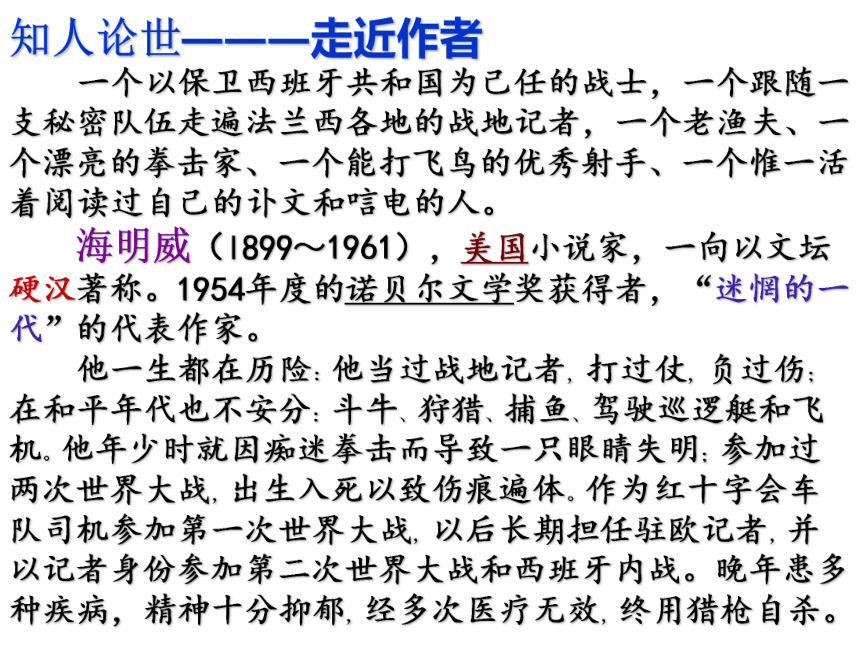

知人论世―――走近作者

一个以保卫西班牙共和国为己任的战士,一个跟随一支秘密队伍走遍法兰西各地的战地记者,一个老渔夫、一个漂亮的拳击家、一个能打飞鸟的优秀射手、一个惟一活着阅读过自己的讣文和唁电的人。

海明威(l899~1961),美国小说家,一向以文坛硬汉著称。1954年度的诺贝尔文学奖获得者,“迷惘的一代”的代表作家。

他一生都在历险:他当过战地记者,打过仗,负过伤;在和平年代也不安分:斗牛、狩猎、捕鱼、驾驶巡逻艇和飞机。他年少时就因痴迷拳击而导致一只眼睛失明;参加过两次世界大战,出生入死以致伤痕遍体。作为红十字会车队司机参加第一次世界大战,以后长期担任驻欧记者,并以记者身份参加第二次世界大战和西班牙内战。晚年患多种疾病,精神十分抑郁,经多次医疗无效,终用猎枪自杀。

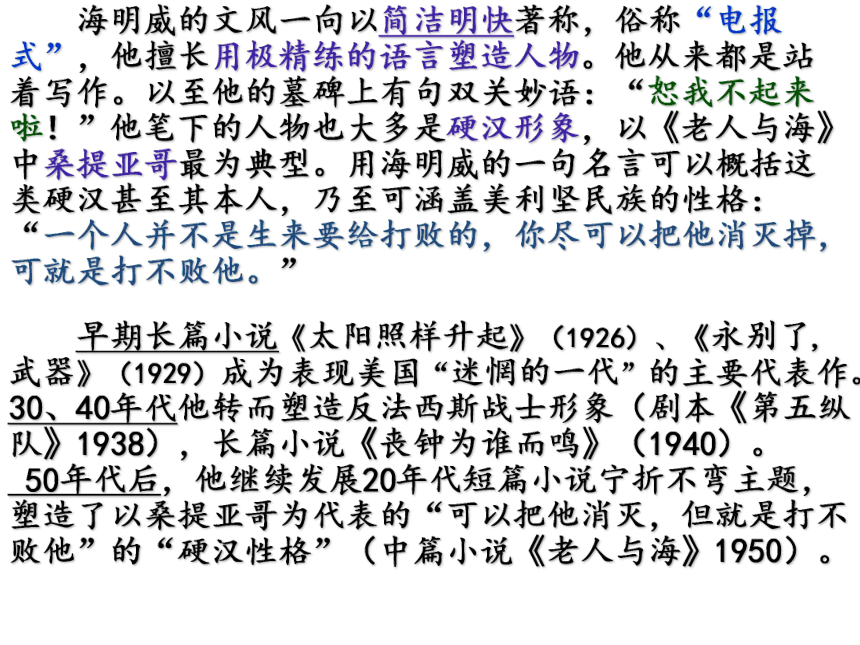

海明威的文风一向以简洁明快著称,俗称“电报式”,他擅长用极精练的语言塑造人物。他从来都是站着写作。以至他的墓碑上有句双关妙语:“恕我不起来啦!”他笔下的人物也大多是硬汉形象,以《老人与海》中桑提亚哥最为典型。用海明威的一句名言可以概括这类硬汉甚至其本人,乃至可涵盖美利坚民族的性格:“一个人并不是生来要给打败的,你尽可以把他消灭掉,可就是打不败他。”

早期长篇小说《太阳照样升起》(1926)、《永别了,武器》(1929)成为表现美国“迷惘的一代”的主要代表作。 30、40年代他转而塑造反法西斯战士形象(剧本《第五纵队》1938),长篇小说《丧钟为谁而鸣》(1940)。

50年代后,他继续发展20年代短篇小说宁折不弯主题,塑造了以桑提亚哥为代表的“可以把他消灭,但就是打不败他”的“硬汉性格”(中篇小说《老人与海》1950)。

迷惘的一代

第一次世界大战后出现在美国的一个文学流派。意思是指由于迷失了前进的方向而不知该怎么办的一代。

在20年代初期,美国一批初登文坛的青年作家,他们年龄相仿,经历相似,思想感情相近,文艺创作倾向也约略相同,他们带着玫瑰色的幻想参加了第一次世界大战。但他们所看到的尽是残酷的厮杀和恐怖的死亡。他们的幻想破灭,身心受到严重的摧残;他们憎恨战争,但不知如何才能消灭战争,心情苦闷,对前途感到茫然。战后资本主义世界的动荡不安和社会危机,又加重了他们心灵的空虚和苦闷。他们没有明确的社会理想,只能消极逃避现实的斗争,躲到个人的小天地里去,企图用爱情、友谊、寻欢作乐来解除精神的痛苦,想在富有刺激性的活动中使自己振奋起来。

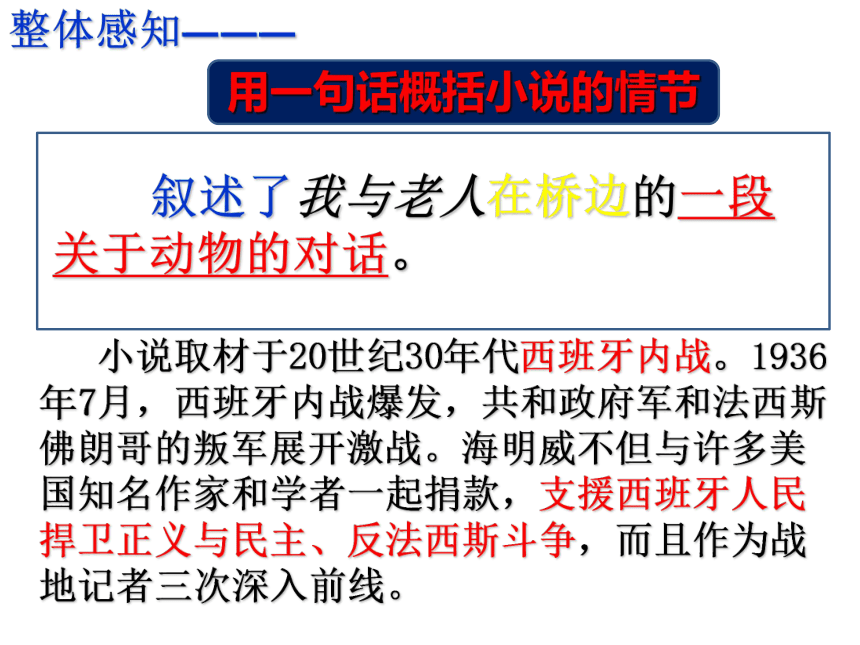

用一句话概括小说的情节

叙述了我与老人在桥边的一段关于动物的对话。

小说取材于20世纪30年代西班牙内战。1936年7月,西班牙内战爆发,共和政府军和法西斯佛朗哥的叛军展开激战。海明威不但与许多美国知名作家和学者一起捐款,支援西班牙人民捍卫正义与民主、反法西斯斗争,而且作为战地记者三次深入前线。

整体感知―――

讲述者是“我”,老人是小说的主人公。

小说是要有一个叙述人,叙述人的视角就是叙述视角,或者叙述角度,这是小说的立足点,它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。“作者—叙述者—人物”三者有不同程度的交叉重合关系,从而使小说的叙述方式产生不同的审美效果。

“我的任务是过桥去侦察对岸的桥头堡,查明敌人究竟推进到了什么地点。”

“我”也许是抗击法西斯的战士,也可能是名战地记者

小说中的的讲述人是谁?

叙述视角

凡人目光(有限视角)

上帝俯瞰(全知视角)

人称

优点

缺点

第一

人称

第三

人称

第二

人称

叙述人称

1.会使小说的叙述显得真实亲切。

2.拉近作品和读者之间的距离。

3.便于抒情。

1.不受叙述者的见闻和感觉的约束,相对比较自由。

2.可以深入人心,将人物的心理活动告诉给读者。

3.可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情。

只能局限于叙述人的所见所闻

不如第一人称的叙述那么亲切和没有距离感。

拉近了叙述者和人物之间的距离

别有依恋和欣赏的意味。

很少用于叙述

“我”贯穿全文的线索,是故事的亲历者、讲述者,

但并没发表议论和流露感情。尽管如此,我们通过对有关战争的场面描写和与老人的谈话以及催促老人离开这些细节,可以看出,

“我”同情老人,厌恶战争。

小说中的“我”在文中的作用

将动物当做自己的家人,置自己的生死于不顾,却惦念挂怀着自己饲养的动物们的安危,

老人有一颗博大的爱心,

悲天悯人的同情心。

闪耀着人性的光辉。

内心隐藏对战争的控诉。

小说中“老人”的形象分析

海明威的“冰山理论”

“冰山理论”是海明威把自己的写作比作海上漂浮的冰山,用文字表达出来的东西只是海面上的八分之一,而八分之七是在海面以下。 即把思想、情感乃至语言与动作等八分之七的内涵隐藏在作品中。

海明威的创作风格:

含而不露、平易简洁,对话充满了弦外之音。

“冰山原理”既是作者创作的指导原则,也是读者读解作品的指南。我们必须通过水上的八分之一去发现水下的八分之七。

“你从哪儿来?”我问他。

“从圣卡洛斯来,”他说着,露出笑容。

那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了。

“那时我在看管动物,”他对我解释。

“噢,”我说,并没有完全听懂。

“唔,”他又说,“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

老人暂时忘记了眼前艰难凶险的处境却微笑是因为谈起了故乡,因为热爱故乡,因为故乡有他温暖的回忆,包括这些有关动物的回忆。

老人因为战争,不得不离开,最后才离开是因为实在不舍。但是让自己心爱的动物留下遭受炮火的摧残,又是多么无奈和悲哀。

品析鉴赏―――

“你没家?”我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车正匆忙地驶下河边的斜坡。

“谢谢你,”他说着撑起来,摇晃了几步,最后一仰,终于又在路旁的尘土中坐了下去。

“那时我只是在看动物,”他木然地说,可不再是对着我讲了,“我只是在照看动物。”

意味着老人要留在战场上了。平静而简洁的叙述中隐藏的是作者对老人命运的深深担忧。

意味着老人凶多吉少的未来。

也许是他不再期待别人为他分担忧虑; 也许是他想以中断谈话的方式来谢绝“我”的好意; 也许是疲惫得连话也懒得说了; 也许是他决定听天由命不再逃亡了。

“没家,”老人说,“只有刚才讲过的那些动物。猫,当然不要紧。猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?我简直不敢想。”

他疲惫不堪地茫然瞅着我,过了一会又开口,为了要别人分担他的忧虑,“猫是不要紧的,我拿得稳。不用为它担心。可是,另外几只呢,你说它们会怎么样?”

反复提及几只动物的危险,简单的疑问背后隐藏着老人对动物的同情和担忧,老人没家,意味着没有亲人,那些动物与他相依为伴。但是,战争来了,人们各自逃离,动物是最无助的,被人们抛弃在战火中。

“要在学生忽略掉的、以为是不言而喻甚至是平淡无奇的地方,你却发现了精彩,而且揪住不放,把问题提出来,也就是把矛盾揭示出来。” -------福建师大孙绍振教授

为什么是“桥边”而不是“路边”

无论是自己的前途,还是动物们的前途,都是一片未知甚至是黯然无光的。他过得了现实的桥,过不了心里的桥。

桥,他的确过去了。瞧,他的确过不去了。

钢丝边眼镜”在全文中出现了两次,有什么意蕴?

① “钢丝边眼镜”说明他受过教育,但战争面前,人人“平等”! “人”就是他们的共名。战争,让他们所有人都失去了身份。

②眼镜的外形恰似摄影镜头,可以定格老人的神情;“钢丝”又如一道监狱的栏杆,隔绝了内心世界与外界的联系。

薄薄的眼镜,深重的苦难。

为什么多次强调“尘土?”

①从实际意义来看,“尘土”是战争来临时民众大逃亡 的必然产物。

②从抽象含义来说,“尘土”是战争背景下人们身份地位的象征。命若微尘,在社会历史的风云突变中身不由己。

小小的尘土,大大的悲哀。

小说的最后一段除了交待故事结局,还有什么表达作用?

点明故事背景(“法西斯挺进”)

渲染氛围,烘托心境(天色阴沉、乌云密布)

象征手法,暗示中心(“复活节”“仅有的幸运”)

复活节象征重生与希望,把这天设置成复活节,与老人的命运形成鲜明的对比,以前平静的生活已经丧失,无法复活;即将在战斗中被消灭的生命也将归于尘土,不能重生。

主旨概括

对生命的尊重,对善良人性的赞美

对战争的谴责,对和平的渴望

小说关注的不是英雄、正义,也不是“主义”、政治,而是战争中的小人物和弱者。他们是无辜的受害者。残酷的战争来了,将家园、亲人都无情地撕碎。在这里,战争成了谴责的对象,对生命价值的珍视更令小说充满了悲悯的力量。

海明威

知人论世―――走近作者

一个以保卫西班牙共和国为己任的战士,一个跟随一支秘密队伍走遍法兰西各地的战地记者,一个老渔夫、一个漂亮的拳击家、一个能打飞鸟的优秀射手、一个惟一活着阅读过自己的讣文和唁电的人。

海明威(l899~1961),美国小说家,一向以文坛硬汉著称。1954年度的诺贝尔文学奖获得者,“迷惘的一代”的代表作家。

他一生都在历险:他当过战地记者,打过仗,负过伤;在和平年代也不安分:斗牛、狩猎、捕鱼、驾驶巡逻艇和飞机。他年少时就因痴迷拳击而导致一只眼睛失明;参加过两次世界大战,出生入死以致伤痕遍体。作为红十字会车队司机参加第一次世界大战,以后长期担任驻欧记者,并以记者身份参加第二次世界大战和西班牙内战。晚年患多种疾病,精神十分抑郁,经多次医疗无效,终用猎枪自杀。

海明威的文风一向以简洁明快著称,俗称“电报式”,他擅长用极精练的语言塑造人物。他从来都是站着写作。以至他的墓碑上有句双关妙语:“恕我不起来啦!”他笔下的人物也大多是硬汉形象,以《老人与海》中桑提亚哥最为典型。用海明威的一句名言可以概括这类硬汉甚至其本人,乃至可涵盖美利坚民族的性格:“一个人并不是生来要给打败的,你尽可以把他消灭掉,可就是打不败他。”

早期长篇小说《太阳照样升起》(1926)、《永别了,武器》(1929)成为表现美国“迷惘的一代”的主要代表作。 30、40年代他转而塑造反法西斯战士形象(剧本《第五纵队》1938),长篇小说《丧钟为谁而鸣》(1940)。

50年代后,他继续发展20年代短篇小说宁折不弯主题,塑造了以桑提亚哥为代表的“可以把他消灭,但就是打不败他”的“硬汉性格”(中篇小说《老人与海》1950)。

迷惘的一代

第一次世界大战后出现在美国的一个文学流派。意思是指由于迷失了前进的方向而不知该怎么办的一代。

在20年代初期,美国一批初登文坛的青年作家,他们年龄相仿,经历相似,思想感情相近,文艺创作倾向也约略相同,他们带着玫瑰色的幻想参加了第一次世界大战。但他们所看到的尽是残酷的厮杀和恐怖的死亡。他们的幻想破灭,身心受到严重的摧残;他们憎恨战争,但不知如何才能消灭战争,心情苦闷,对前途感到茫然。战后资本主义世界的动荡不安和社会危机,又加重了他们心灵的空虚和苦闷。他们没有明确的社会理想,只能消极逃避现实的斗争,躲到个人的小天地里去,企图用爱情、友谊、寻欢作乐来解除精神的痛苦,想在富有刺激性的活动中使自己振奋起来。

用一句话概括小说的情节

叙述了我与老人在桥边的一段关于动物的对话。

小说取材于20世纪30年代西班牙内战。1936年7月,西班牙内战爆发,共和政府军和法西斯佛朗哥的叛军展开激战。海明威不但与许多美国知名作家和学者一起捐款,支援西班牙人民捍卫正义与民主、反法西斯斗争,而且作为战地记者三次深入前线。

整体感知―――

讲述者是“我”,老人是小说的主人公。

小说是要有一个叙述人,叙述人的视角就是叙述视角,或者叙述角度,这是小说的立足点,它决定了叙述者以何种身份、何种角度来讲述故事。“作者—叙述者—人物”三者有不同程度的交叉重合关系,从而使小说的叙述方式产生不同的审美效果。

“我的任务是过桥去侦察对岸的桥头堡,查明敌人究竟推进到了什么地点。”

“我”也许是抗击法西斯的战士,也可能是名战地记者

小说中的的讲述人是谁?

叙述视角

凡人目光(有限视角)

上帝俯瞰(全知视角)

人称

优点

缺点

第一

人称

第三

人称

第二

人称

叙述人称

1.会使小说的叙述显得真实亲切。

2.拉近作品和读者之间的距离。

3.便于抒情。

1.不受叙述者的见闻和感觉的约束,相对比较自由。

2.可以深入人心,将人物的心理活动告诉给读者。

3.可以展示不同人物在不同地点同时发生的事情。

只能局限于叙述人的所见所闻

不如第一人称的叙述那么亲切和没有距离感。

拉近了叙述者和人物之间的距离

别有依恋和欣赏的意味。

很少用于叙述

“我”贯穿全文的线索,是故事的亲历者、讲述者,

但并没发表议论和流露感情。尽管如此,我们通过对有关战争的场面描写和与老人的谈话以及催促老人离开这些细节,可以看出,

“我”同情老人,厌恶战争。

小说中的“我”在文中的作用

将动物当做自己的家人,置自己的生死于不顾,却惦念挂怀着自己饲养的动物们的安危,

老人有一颗博大的爱心,

悲天悯人的同情心。

闪耀着人性的光辉。

内心隐藏对战争的控诉。

小说中“老人”的形象分析

海明威的“冰山理论”

“冰山理论”是海明威把自己的写作比作海上漂浮的冰山,用文字表达出来的东西只是海面上的八分之一,而八分之七是在海面以下。 即把思想、情感乃至语言与动作等八分之七的内涵隐藏在作品中。

海明威的创作风格:

含而不露、平易简洁,对话充满了弦外之音。

“冰山原理”既是作者创作的指导原则,也是读者读解作品的指南。我们必须通过水上的八分之一去发现水下的八分之七。

“你从哪儿来?”我问他。

“从圣卡洛斯来,”他说着,露出笑容。

那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了。

“那时我在看管动物,”他对我解释。

“噢,”我说,并没有完全听懂。

“唔,”他又说,“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

老人暂时忘记了眼前艰难凶险的处境却微笑是因为谈起了故乡,因为热爱故乡,因为故乡有他温暖的回忆,包括这些有关动物的回忆。

老人因为战争,不得不离开,最后才离开是因为实在不舍。但是让自己心爱的动物留下遭受炮火的摧残,又是多么无奈和悲哀。

品析鉴赏―――

“你没家?”我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车正匆忙地驶下河边的斜坡。

“谢谢你,”他说着撑起来,摇晃了几步,最后一仰,终于又在路旁的尘土中坐了下去。

“那时我只是在看动物,”他木然地说,可不再是对着我讲了,“我只是在照看动物。”

意味着老人要留在战场上了。平静而简洁的叙述中隐藏的是作者对老人命运的深深担忧。

意味着老人凶多吉少的未来。

也许是他不再期待别人为他分担忧虑; 也许是他想以中断谈话的方式来谢绝“我”的好意; 也许是疲惫得连话也懒得说了; 也许是他决定听天由命不再逃亡了。

“没家,”老人说,“只有刚才讲过的那些动物。猫,当然不要紧。猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?我简直不敢想。”

他疲惫不堪地茫然瞅着我,过了一会又开口,为了要别人分担他的忧虑,“猫是不要紧的,我拿得稳。不用为它担心。可是,另外几只呢,你说它们会怎么样?”

反复提及几只动物的危险,简单的疑问背后隐藏着老人对动物的同情和担忧,老人没家,意味着没有亲人,那些动物与他相依为伴。但是,战争来了,人们各自逃离,动物是最无助的,被人们抛弃在战火中。

“要在学生忽略掉的、以为是不言而喻甚至是平淡无奇的地方,你却发现了精彩,而且揪住不放,把问题提出来,也就是把矛盾揭示出来。” -------福建师大孙绍振教授

为什么是“桥边”而不是“路边”

无论是自己的前途,还是动物们的前途,都是一片未知甚至是黯然无光的。他过得了现实的桥,过不了心里的桥。

桥,他的确过去了。瞧,他的确过不去了。

钢丝边眼镜”在全文中出现了两次,有什么意蕴?

① “钢丝边眼镜”说明他受过教育,但战争面前,人人“平等”! “人”就是他们的共名。战争,让他们所有人都失去了身份。

②眼镜的外形恰似摄影镜头,可以定格老人的神情;“钢丝”又如一道监狱的栏杆,隔绝了内心世界与外界的联系。

薄薄的眼镜,深重的苦难。

为什么多次强调“尘土?”

①从实际意义来看,“尘土”是战争来临时民众大逃亡 的必然产物。

②从抽象含义来说,“尘土”是战争背景下人们身份地位的象征。命若微尘,在社会历史的风云突变中身不由己。

小小的尘土,大大的悲哀。

小说的最后一段除了交待故事结局,还有什么表达作用?

点明故事背景(“法西斯挺进”)

渲染氛围,烘托心境(天色阴沉、乌云密布)

象征手法,暗示中心(“复活节”“仅有的幸运”)

复活节象征重生与希望,把这天设置成复活节,与老人的命运形成鲜明的对比,以前平静的生活已经丧失,无法复活;即将在战斗中被消灭的生命也将归于尘土,不能重生。

主旨概括

对生命的尊重,对善良人性的赞美

对战争的谴责,对和平的渴望

小说关注的不是英雄、正义,也不是“主义”、政治,而是战争中的小人物和弱者。他们是无辜的受害者。残酷的战争来了,将家园、亲人都无情地撕碎。在这里,战争成了谴责的对象,对生命价值的珍视更令小说充满了悲悯的力量。

同课章节目录