探究凸透镜成像规律(实验)

图片预览

文档简介

《探究凸透镜成像规律》

教学目标:

知识与技能:知道凸透镜成放大像与缩小像、正立像与倒立像、实像与虚像等的条件。

过程与方法:设计探究凸透镜成像规律的实验,完成探究的全过程,学习用控制变量法来安排操作步骤。

情感态度与价值观:1、通过实验探究,体验参与的快乐和成功喜悦,并有助于养成积极主动地与人交流合作的习惯。2、通过小制作培养学生将所学知识运用于实际的愿望。

教学重难点:

重点:凸透镜成像的规律及应用

难点:凸透镜成像规律的探究;凸透镜成像中像的虚实、大小及物距、像距的变化问题

二、教学过程:

1、检查并装配器材

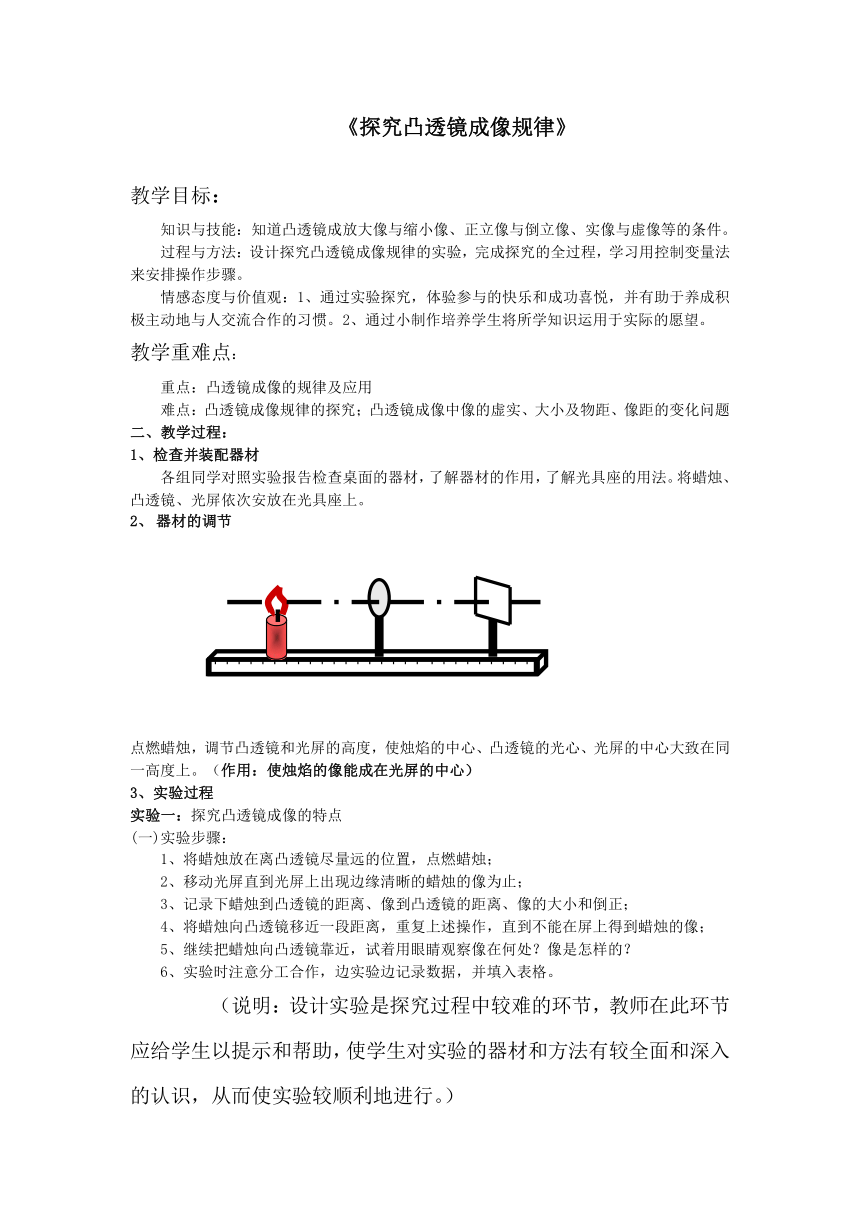

各组同学对照实验报告检查桌面的器材,了解器材的作用,了解光具座的用法。将蜡烛、凸透镜、光屏依次安放在光具座上。

器材的调节

点燃蜡烛,调节凸透镜和光屏的高度,使烛焰的中心、凸透镜的光心、光屏的中心大致在同一高度上。(作用:使烛焰的像能成在光屏的中心)

3、实验过程

实验一:探究凸透镜成像的特点

(一)实验步骤:

将蜡烛放在离凸透镜尽量远的位置,点燃蜡烛;

移动光屏直到光屏上出现边缘清晰的蜡烛的像为止;

记录下蜡烛到凸透镜的距离、像到凸透镜的距离、像的大小和倒正;

将蜡烛向凸透镜移近一段距离,重复上述操作,直到不能在屏上得到蜡烛的像;

继续把蜡烛向凸透镜靠近,试着用眼睛观察像在何处?像是怎样的?

实验时注意分工合作,边实验边记录数据,并填入表格。

(说明:设计实验是探究过程中较难的环节,教师在此环节应给学生以提示和帮助,使学生对实验的器材和方法有较全面和深入的认识,从而使实验较顺利地进行。)

(二)进行实验:

学生进行实验,学生以小组为单位进行实验操作,同时教师巡视指导,将学生的大量数据汇集于表格中。

记录表格:

物体到凸透镜的距离(u/cm) 像到凸透镜的距离(v/cm) 缩小与放大 倒立或正立 实像或虚像

(三)分析论证

师:我们从实验中获得了许多数据,请同学们根据成像的情况对数据进行分类;

生:根据成像的情况,数据可分为三类:一、倒立、缩小的像;二、倒立、放大的像;三、正立、放大的像。

师:成倒立缩小的像的规律是什么?

生:学生讨论分析数据的特点并得出结论(若学生找不到2倍焦距这个分界点,教师可提示)。物体到凸透镜的距离大于2倍焦距成倒立的缩小的像。(板书结论。)

师:成倒立放大的像的规律是什么?

生:讨论分析得出结论:物体到凸透镜的距离在2倍焦距和焦距之间成倒立放大的像。(板书结论)

师:成正立、放大的像的规律是什么?

生:讨论分析得出结论:物体到凸透镜的距离小于焦距时成正立放大的像。

(说明:对数据首先进行分类可以降低分析论证的难度,分析论证由学生讨论交流得出既体现了学生的主体地位,又培养了学生的归纳、分析和概括的能力。)

实验二:凸透镜所成像的大小、虚实变化与物距的关系

请你进一步猜测并根据上面探究所得资料进行分析,在什么情况下凸透镜成实像?在什么情况下成虚像?

生:讨论并回答,当物体到凸透镜的距离大于焦距时成实像;当物体到凸透镜的距离小于焦距时成虚像。

师:能否简单谈谈当初所做的猜想和假设与探究结果之间有何差异?

生:猜想时认为成像情况与物体到凸透镜距离的远近有关,探究结果对距离描述得更加准确。

(说明:小结的前两个问题对本节课的教学重点进行了巩固,第三个问题渗透了评估的思想。)

提出问题:

问题1、观察现有的实验数据及成像情况,在凸透镜成实像时,随着物距的减小,凸透镜所成的像的大小、像距的大小有何变化?

学生: 随着物距的减小, 所成的实像逐渐变大,而且像距也在变大.

问题2、凸透镜成虚像时,当物体逐渐远离凸透镜,所成的像的大小又是如何变化的呢?请大家通过实验,观察并总结出变化的规律。

学生实验后总结:凸透镜成虚像时,当物体逐渐远离凸透镜(物距变大),所成的像也逐渐变大,但不能成在光屏上,而且始终是正立的。

实验三:如果用纸板从上、下、左、右或中心挡住凸透镜的一部分,那所成的像又如何呢?

学生实验后总结:所成像的大小、虚实、倒正都没有变化,只是像的亮度变暗了,并且像始终是完整的。

四、探究作业

找一个圆柱形玻璃瓶,里面装满水,把一支铅笔水平地放在水瓶的一侧,透过水瓶,可以看到那支笔。把笔由靠近水瓶的位置向远处慢慢移动,透过水瓶你可以看到一个有趣的现象,描述这个现象;与前面用凸透镜所做的实验相比,有什么共同之处?有什么不同之处?

教学目标:

知识与技能:知道凸透镜成放大像与缩小像、正立像与倒立像、实像与虚像等的条件。

过程与方法:设计探究凸透镜成像规律的实验,完成探究的全过程,学习用控制变量法来安排操作步骤。

情感态度与价值观:1、通过实验探究,体验参与的快乐和成功喜悦,并有助于养成积极主动地与人交流合作的习惯。2、通过小制作培养学生将所学知识运用于实际的愿望。

教学重难点:

重点:凸透镜成像的规律及应用

难点:凸透镜成像规律的探究;凸透镜成像中像的虚实、大小及物距、像距的变化问题

二、教学过程:

1、检查并装配器材

各组同学对照实验报告检查桌面的器材,了解器材的作用,了解光具座的用法。将蜡烛、凸透镜、光屏依次安放在光具座上。

器材的调节

点燃蜡烛,调节凸透镜和光屏的高度,使烛焰的中心、凸透镜的光心、光屏的中心大致在同一高度上。(作用:使烛焰的像能成在光屏的中心)

3、实验过程

实验一:探究凸透镜成像的特点

(一)实验步骤:

将蜡烛放在离凸透镜尽量远的位置,点燃蜡烛;

移动光屏直到光屏上出现边缘清晰的蜡烛的像为止;

记录下蜡烛到凸透镜的距离、像到凸透镜的距离、像的大小和倒正;

将蜡烛向凸透镜移近一段距离,重复上述操作,直到不能在屏上得到蜡烛的像;

继续把蜡烛向凸透镜靠近,试着用眼睛观察像在何处?像是怎样的?

实验时注意分工合作,边实验边记录数据,并填入表格。

(说明:设计实验是探究过程中较难的环节,教师在此环节应给学生以提示和帮助,使学生对实验的器材和方法有较全面和深入的认识,从而使实验较顺利地进行。)

(二)进行实验:

学生进行实验,学生以小组为单位进行实验操作,同时教师巡视指导,将学生的大量数据汇集于表格中。

记录表格:

物体到凸透镜的距离(u/cm) 像到凸透镜的距离(v/cm) 缩小与放大 倒立或正立 实像或虚像

(三)分析论证

师:我们从实验中获得了许多数据,请同学们根据成像的情况对数据进行分类;

生:根据成像的情况,数据可分为三类:一、倒立、缩小的像;二、倒立、放大的像;三、正立、放大的像。

师:成倒立缩小的像的规律是什么?

生:学生讨论分析数据的特点并得出结论(若学生找不到2倍焦距这个分界点,教师可提示)。物体到凸透镜的距离大于2倍焦距成倒立的缩小的像。(板书结论。)

师:成倒立放大的像的规律是什么?

生:讨论分析得出结论:物体到凸透镜的距离在2倍焦距和焦距之间成倒立放大的像。(板书结论)

师:成正立、放大的像的规律是什么?

生:讨论分析得出结论:物体到凸透镜的距离小于焦距时成正立放大的像。

(说明:对数据首先进行分类可以降低分析论证的难度,分析论证由学生讨论交流得出既体现了学生的主体地位,又培养了学生的归纳、分析和概括的能力。)

实验二:凸透镜所成像的大小、虚实变化与物距的关系

请你进一步猜测并根据上面探究所得资料进行分析,在什么情况下凸透镜成实像?在什么情况下成虚像?

生:讨论并回答,当物体到凸透镜的距离大于焦距时成实像;当物体到凸透镜的距离小于焦距时成虚像。

师:能否简单谈谈当初所做的猜想和假设与探究结果之间有何差异?

生:猜想时认为成像情况与物体到凸透镜距离的远近有关,探究结果对距离描述得更加准确。

(说明:小结的前两个问题对本节课的教学重点进行了巩固,第三个问题渗透了评估的思想。)

提出问题:

问题1、观察现有的实验数据及成像情况,在凸透镜成实像时,随着物距的减小,凸透镜所成的像的大小、像距的大小有何变化?

学生: 随着物距的减小, 所成的实像逐渐变大,而且像距也在变大.

问题2、凸透镜成虚像时,当物体逐渐远离凸透镜,所成的像的大小又是如何变化的呢?请大家通过实验,观察并总结出变化的规律。

学生实验后总结:凸透镜成虚像时,当物体逐渐远离凸透镜(物距变大),所成的像也逐渐变大,但不能成在光屏上,而且始终是正立的。

实验三:如果用纸板从上、下、左、右或中心挡住凸透镜的一部分,那所成的像又如何呢?

学生实验后总结:所成像的大小、虚实、倒正都没有变化,只是像的亮度变暗了,并且像始终是完整的。

四、探究作业

找一个圆柱形玻璃瓶,里面装满水,把一支铅笔水平地放在水瓶的一侧,透过水瓶,可以看到那支笔。把笔由靠近水瓶的位置向远处慢慢移动,透过水瓶你可以看到一个有趣的现象,描述这个现象;与前面用凸透镜所做的实验相比,有什么共同之处?有什么不同之处?

同课章节目录

- 第1章 代代相传的生命

- 第1节 新生命的诞生

- 第2节 走向成熟

- 第3节 动物的生长时期

- 第4节 植物的一生

- 第5节 植物生殖方式的多样性

- 第6节 细菌和真菌的繁殖

- 第2章 对环境的察觉

- 第1节 感觉世界

- 第2节 声音的产生和传播

- 第3节 耳和听觉

- 第4节 光和颜色

- 第5节 光的反射和折射

- 第6节 透镜和视觉

- 第3章 运动和力

- 第1节 机械运动

- 第2节 力的存在

- 第3节 重力

- 第4节 牛顿第一定律

- 第5节 二力平衡的条件

- 第6节 摩擦力

- 第7节 压强

- 第4章 地球和宇宙

- 第1节 太阳和月球

- 第2节 地球的自转

- 第3节 地球的绕日运动

- 第4节 月相

- 第5节 日食和月食

- 第6节 太阳系

- 第7节 探索宇宙

- 研究性学习课题

- 一 青春期的心理及保健

- 二 噪声污染及其控制

- 三 自行车增大和减少摩擦的措施

- 四 观测当地的星空