第七单元 礼拜二午睡时刻 课件—2020-2021学年高中语文人教版选读《外国小说欣赏》(40张PPT)

文档属性

| 名称 | 第七单元 礼拜二午睡时刻 课件—2020-2021学年高中语文人教版选读《外国小说欣赏》(40张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 702.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-16 21:50:35 | ||

图片预览

文档简介

《山羊兹拉特》为我们讲述了一个人与羊之间情谊深厚、和谐相处的感人故事,那种“爱”的情感经历了一个逐步升温、渐次深化的过程。

今天,我们来学习《礼拜二午睡时刻》,看看这篇小说讲述了一个怎样的故事,展现人物怎样的“情感”。

[哥伦比亚]

马尔克斯

《礼拜二午睡时刻》显示一个优秀作家的内敛功夫。

------------余华

加西亚·马尔克斯(1928一)哥伦比亚魔幻现实主义作家,记者。是父亲的非婚子,从小在外祖父家中长大。 13岁时,就读于教会学校。18岁进国立波哥大大学攻读法律。1948年,哥伦比亚发生内战,马尔克斯中途辍学。不久,他进入报界,任记者,同时从事文学创作。1967年之后他主要居住在墨西哥和欧洲,继续其文学创作。1975年,他为抗议智利政变举行文学罢工,搁笔5年。1982年,获诺贝尔文学奖,1982年,哥伦比亚地震,他回到祖国。1999年得淋巴癌,此后文学产量遽减,2006年1月宣布封笔。

一、走近作者

马尔克斯作品的主要特色是幻想与现实的巧妙结合,以此来反映社会现实生活,审视人生和世界。这种把现实与幻景溶为一体的创作方法,被称为“魔幻现实主义”。

主要作品

1967年 - 《百年孤独》(被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”。)

1975年 - 《家长的没落》

1985年 - 《霍乱时期的爱情》

1982年获诺贝尔文学奖。

诺贝尔文学奖颁辞: ?

???? 这部作品通过精心设计的怪诞情节、古老的神秘故事、不可告人的家族秘事以及独特的内在矛盾揭示出其意义,通过这种种直接的途径给人以快感。

加西亚·马尔克斯(1928一 )

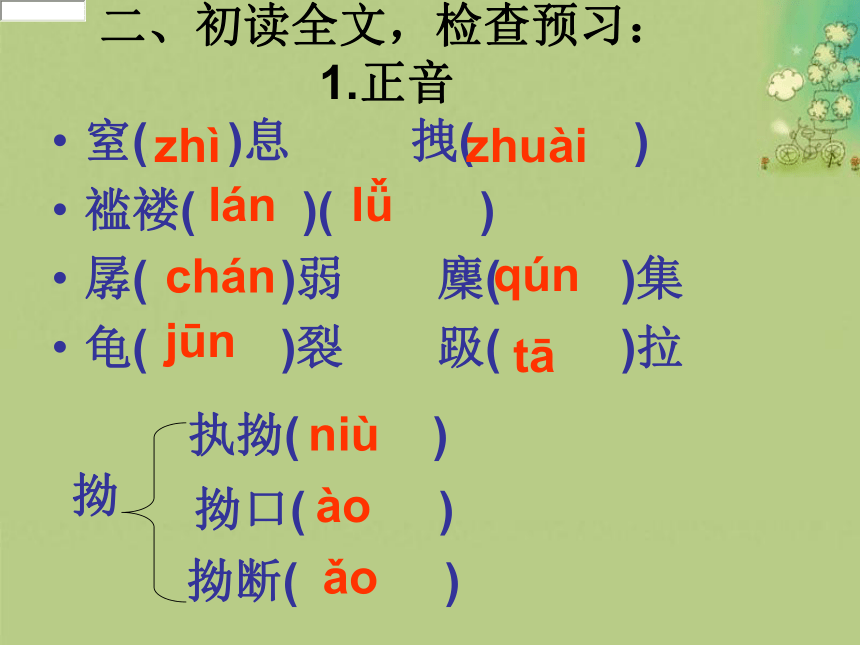

二、初读全文,检查预习:

1.正音

窒( )息 拽( )

褴褛( )( )

孱( )弱 麇( )集

龟( )裂 趿( )拉

执拗( )

拗口( )

拗断( )

拗

zhì

zhuài

lán

lǚ

chán

qún

jūn

tā

niù

ào

ǎo

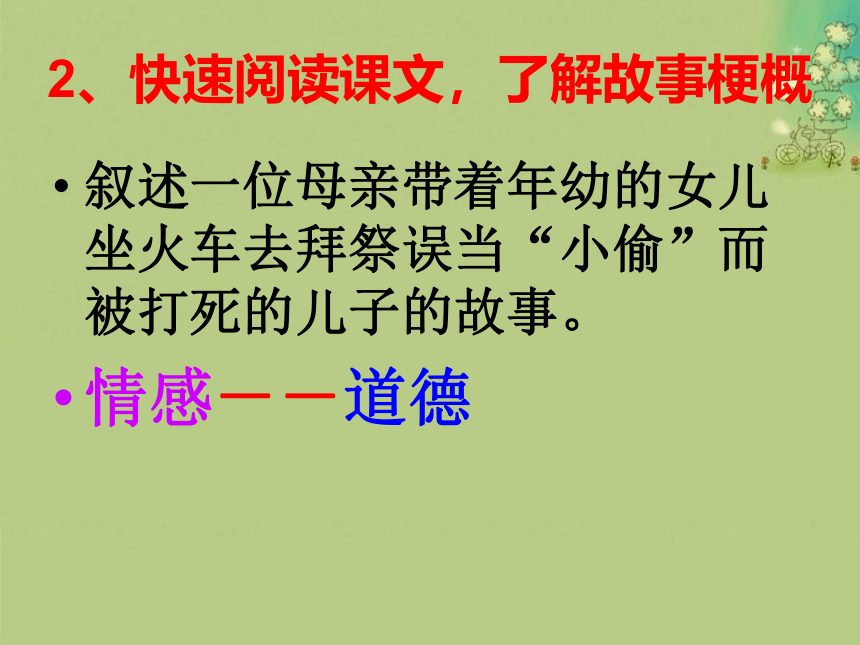

2、快速阅读课文,了解故事梗概

叙述一位母亲带着年幼的女儿坐火车去拜祭误当“小偷”而被打死的儿子的故事。

情感--道德

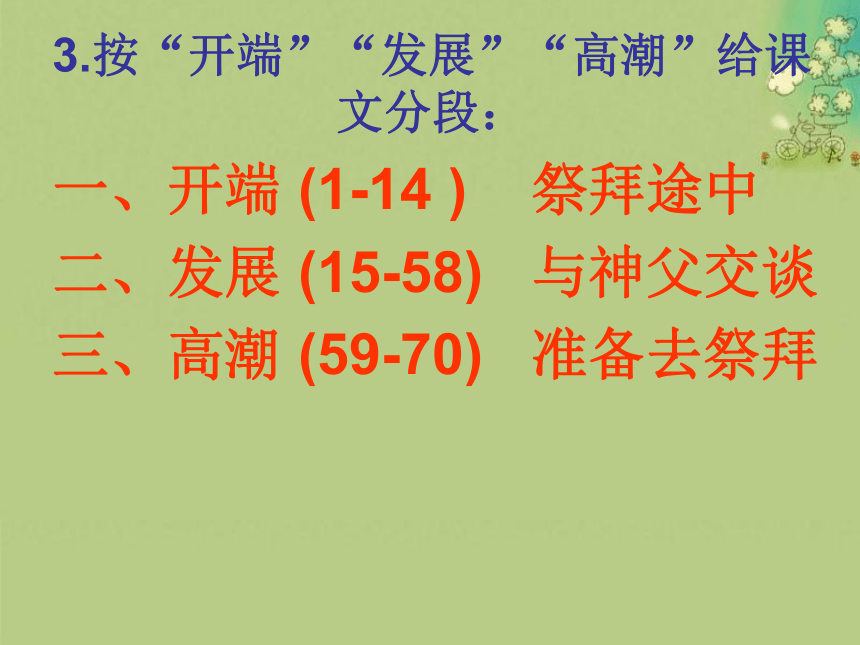

3.按“开端”“发展”“高潮”给课文分段:

一、开端 (1-14 ) 祭拜途中

二、发展 (15-58) 与神父交谈

三、高潮 (59-70) 准备去祭拜

1、他是否真的是小偷?(快速阅读课文第二部分,找出证据。)

在镇上人眼中:是。

证据:在门廊的水泥地上响起了金属的碰击声和一个低哑的、有气无力的,极其疲惫的呻吟声:“哎哟!我的妈!”

腰中没有系皮带,而是系着一根麻绳,光着脚。镇上没有人认识他是谁

母亲的眼中:不是。

是一个非常好的人。

我告诉过他不要偷人家的东西吃,他很听我的话,过去他当拳击手,有时候叫人打得三天起不来床。

三、解读课文:A、

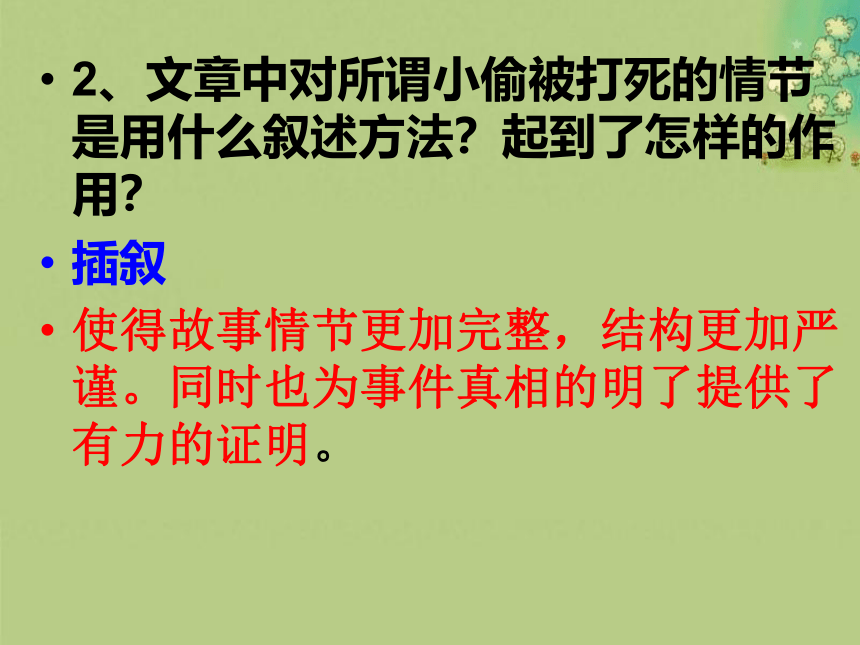

2、文章中对所谓小偷被打死的情节是用什么叙述方法?起到了怎样的作用?

插叙

使得故事情节更加完整,结构更加严谨。同时也为事件真相的明了提供了有力的证明。

3.一般来说,失去儿女的父母亲们肯定是悲痛不已的,

我们先来看几幅图:

3、但是我们课文中的母亲面对儿子的死,她显得怎么样?

镇定、平静。

4、母亲是个怎么样的人?(诵读第一部分,抓住外貌描写和语言描写)

景况很不好,安贫若素,镇定安详,但很坚强

4、母亲对女儿的态度怎样?请分析这个细节。

态度近乎粗暴,透露母亲的坚强执着,以及刚烈的性格特征

5、难道这个母亲在失去儿子之后不悲痛吗?难道她不爱自己的儿子吗?哪些地方可以看出?

她顶着世俗的压力来为儿子扫墓。勇敢的面对世人异样的眼光

儿子的墓地,这是个很少人会来的地方(锈迹斑斑的钥匙可以看出来)

她认为儿子是一个非常好的人

“他很听我的话”“每吃一口饭……那个样子”

悲痛! 深爱!

小说开篇的景物描写灰暗压抑,是因为人物内心的悲痛和忧伤决定了她们眼中不可能有可爱美丽的风景,暗合了文中人物的心情。

以凄凉之景衬悲痛之情。

也为全文奠定了沉郁压抑的叙述基调。

6、读第一小节自然环境的句子。

思考:请用几个字来概括特点

它起了什么作用?

困 静 热 闷

7、坐火车一路经过好多镇子,作者是这样写的:

“又在两个一模一样的镇上停了两次”

“这个镇子也和前两个镇子一模一样”

“这个镇子比前面几个要大一些,然而也更加凄凉”

镇子有可能完全一模一样吗?为什么这么写?

表现环境的沉闷与压抑

把现实投放到虚幻的环境和气氛中,给以客观、详尽的描绘,使现实披上一层光怪陆离的魔幻的外衣。这种把现实与幻景溶为一体的创作方法,拉丁美洲的评论家称它为“魔幻现实主义”。

1、午睡时刻小镇有什么特点?

困、静、热、闷, 这是个沉静的场景。

2、母亲在神父谈话时,始终保持着一种平静的神态,是否可以理解为她内心的平静?

不能。母亲之所以能保持神态上的平静,关键是源于性格上的坚强,更进一步说是对这个社会现实的抗议。

B、阅读第二部分,思考:

3、她一定要神父为她开门,不近人情的“固执”和“执拗” ,表现出了她怎么样的内心?

从她的反常的“平静”“温和”“不动声色”的声音中看到她内心压抑的是对一个被当作“小偷”打死的儿子的爱------博大的母爱。

4、理解下列句子中包含着的人物情感。

41自然段:“就是上礼拜在这儿被人打死的那个小偷,”女人不动声色地说,“我是他母亲。”

在母亲心中,即使自己的儿子死得毫无尊严,但还是应该得到尊重和爱怜,这是一种超越了道德、伦理等价值观的无边无际的母爱。

5、第42自然段,神父为什么会“刷的一下子红了脸”甚至“头上开始冒汗”?

在博大无边的母爱面前,神父为自己以普通人的眼光、普通人的道德评判标准来看待“小偷”而惭愧不安。

6、文中死去的“小偷”的母亲在世人面前极为镇静,在她面前,神父反倒不安,这种“倒错”说明了什么?

“小偷”母亲那无所畏惧、无所不在的超越道德伦理的爱深深地打动了神父,在道德与情感的较量中,情感占了上风,说明了情感具有超越道德的力量。

巴尔扎克曾说:“母亲的心是一个深渊,在她的最深处你总会得到宽恕。”

7、儿子死了,母亲很伤心,忍住悲痛,两眼直直的,这样一个活得那么苦的母亲(不仅是生活而且还有精神都很苦),人们是否理解她,同情她呢?

女儿——解开左脚上的鞋扣……然后用右脚的鞋扣解开,也用脚趿拉着鞋下 ——不理解

世人——围观——不理解

神父兄妹——两句“等到太阳落山”

——逐渐理解

8、为什么在知晓世人的异样眼神后,母亲还能无所畏惧、镇定勇敢地面对他人的议论 。

伟大的母爱

这是一群贫穷愚昧的人,他们对个体的生命的死亡不以为然,还自以为有着道德优势。

他们的围观再现了当时人情冷漠的社会现实。

1、第59自然段:当母女俩去上坟的时候,街上一大群人围着她们,这是一群什么样的人?说明了什么?

C、阅读第三部分,思考:

2、神父在得知母女俩的来意过后,他为这对母女做了些什么事?

劝阻母女俩去墓地

(3次)

2.它们分别而是在什么背景下出现的?

a. “天太热了,你们可以等到太阳落山呢?”(背景:神父瞅了女孩一眼,又看了看那个女人,又望了望天空)

常规的问候

b. “等一会走吧”(背景:有人贴在纱门上往里看,神父心里顿时明白了)

为了避免母女俩受到更多的伤害,举止间充满了一种设

身处地的体贴

c. “等到太阳落山再去吧!” (背景:窗子外面净是人)

试图出手相助却又无能为力

体现了神父同情这一对母女,反映了人道主义的精神。

3、母女此行的主要目的是去拜祭儿子,文章为什么在拜祭将要开始时突然收笔了?

这与小说的主题有关。文章并非是以刻画人间亲情为目的,而是以揭示社会问题和人性的真善作为主旨的,所以,全文在展示完社会各个层面的表现时,也就完成了小说的使命,至于母女俩去拜祭的过程只能留给读者以想象的余地了。

通过一对母女去拜祭被当作小偷打死的亲人的经过,向我们展示出了 “母爱”“自尊”“同情”中所蕴藏的情感力量和人性以及人性中那固有的真爱。

四、

五、探究

1、母亲是一个怎样的人物形象?(结合小说的结尾)

神父又是一个怎样的形象?

母亲:

慈爱,自尊,坚强,镇定勇敢,无所畏惧,能直面苦难的生活,拥有超强的忍受能力与强力的抗争精神。母亲作为 “无处不在的母爱”的象征。

善良,富有同情心,代表着宗教的某种权威,也寓示着人世的基本道德准则。神父作为 “人类普遍的同情心”的象征

神父:

2、对比课文以及前文介绍的照片,哪个母亲更令人同情?为什么?

课文中的母亲????

心中有痛却无法发泄

3、母亲是如何节制自己的情感的?

①她一直是直挺挺地背靠着椅子,两手按着膝盖上的一个皮包,她脸上露出那种安贫若素的人惯有的镇定安详的神情

明确:用坚强克制悲伤。

②“拖鞋穿上!”

“梳梳头!”

“你要有什么事,现在赶快做好!往后渴死了,你也别喝水。尤其不许哭。”

小结:临近小镇,心中悲痛又矛盾,用命令的口吻克制自己的脆弱,所以在语调上显得特别强硬。

明确:以命令克制脆弱

③找到神父之后的一番对话

明确:以执拗克制激动

④母亲是如何重复地说自己是小偷的母亲的?请说说她说这些话的神态

小结:这是一位坚强隐忍的母亲,当要面对许许多多的流言蜚语时,爱确实需要莫大的勇气呀!

明确:以平静克制愤怒

⑤母亲是如何神色自如的回忆儿子的?

明确:以回忆克制痛苦

马尔克斯显然不想煽情,只是想克制地叙述一件本身无需渲染就令人震撼的事情,也许对这样的一位母亲煽情只是一种罪恶。但是,从她简单的言行中,我们还是可以看出这个妇女内心隐藏的悲痛是多么刻骨铭心。也许你可以隐隐感觉到,这个妇女表面上平静得就像大地,但是内心却犹如地底下的熔岩,奔突激荡。镇静的背后隐藏着无比的悲痛和宽广的爱。

小偷,被人们唾弃,而小偷的母亲似乎也要在人们面前抬不起头来,这是一个久远的道德命题,也似乎一直被人们遵守着,类似抬不起头的母亲的主题也是文学中的常见。但是,马尔克斯为读者打开了另一扇窗户:即使在世人面前孩子一无所值,比轻如鸿毛更低贱,但是在母亲的心中,孩子永远是孩子,是母亲永远的爱怜。无边无际的母爱,无所畏惧的母爱,超越了道德,让读者感动。

学习了本文后,你认为这是一部成功的小说吗?你的理由是什么?

平淡的叙述正是这篇小说的亮点。想一想,如果在这么短小的篇幅中,大肆张扬那个妇女的悲痛心理,以及由此带来的一系列异常行动,然后作者再煽情一番,那么整个小说的叙述就将变得平庸、散漫无力。若这样写,这就是一篇平淡无力、失败的小说。马尔克斯很精明地避开这一点,他不动声色地描述这个妇女的简单言行,制造内在的叙述张力,让读者去感受故事本质的力量。小说的叙述因此变得含蓄、简约,看似平淡却暗流汹涌,这就是高手的写法。 “为什么神父都会在这个女人面前不安?为什么枯萎的鲜花会令我们战栗?马尔克斯留下的疑问十分清晰,疑问后面的答案也是同样的清晰,让我们觉得自己已经感受到了,同时又觉得自己的感受还远远不够。”《礼拜二午睡时刻》显示一个优秀作家的内敛功夫。

七、结束语:

在这样的混沌、蒙昧、冷漠的社会背景之下,作者让一个有着生命的尊严的、敢于直面苦难的母亲走入了人们的视线,以一个有着尊严的生命的个体来警醒世人。在母亲的精神的感召之下,他们的生活也随之发生了改变。

文中的母亲不是被审判的人,而是一个审判者,她以自尊、坚忍的精神在拷问上镇上的人的灵魂。

今天,我们来学习《礼拜二午睡时刻》,看看这篇小说讲述了一个怎样的故事,展现人物怎样的“情感”。

[哥伦比亚]

马尔克斯

《礼拜二午睡时刻》显示一个优秀作家的内敛功夫。

------------余华

加西亚·马尔克斯(1928一)哥伦比亚魔幻现实主义作家,记者。是父亲的非婚子,从小在外祖父家中长大。 13岁时,就读于教会学校。18岁进国立波哥大大学攻读法律。1948年,哥伦比亚发生内战,马尔克斯中途辍学。不久,他进入报界,任记者,同时从事文学创作。1967年之后他主要居住在墨西哥和欧洲,继续其文学创作。1975年,他为抗议智利政变举行文学罢工,搁笔5年。1982年,获诺贝尔文学奖,1982年,哥伦比亚地震,他回到祖国。1999年得淋巴癌,此后文学产量遽减,2006年1月宣布封笔。

一、走近作者

马尔克斯作品的主要特色是幻想与现实的巧妙结合,以此来反映社会现实生活,审视人生和世界。这种把现实与幻景溶为一体的创作方法,被称为“魔幻现实主义”。

主要作品

1967年 - 《百年孤独》(被誉为“再现拉丁美洲历史社会图景的鸿篇巨著”。)

1975年 - 《家长的没落》

1985年 - 《霍乱时期的爱情》

1982年获诺贝尔文学奖。

诺贝尔文学奖颁辞: ?

???? 这部作品通过精心设计的怪诞情节、古老的神秘故事、不可告人的家族秘事以及独特的内在矛盾揭示出其意义,通过这种种直接的途径给人以快感。

加西亚·马尔克斯(1928一 )

二、初读全文,检查预习:

1.正音

窒( )息 拽( )

褴褛( )( )

孱( )弱 麇( )集

龟( )裂 趿( )拉

执拗( )

拗口( )

拗断( )

拗

zhì

zhuài

lán

lǚ

chán

qún

jūn

tā

niù

ào

ǎo

2、快速阅读课文,了解故事梗概

叙述一位母亲带着年幼的女儿坐火车去拜祭误当“小偷”而被打死的儿子的故事。

情感--道德

3.按“开端”“发展”“高潮”给课文分段:

一、开端 (1-14 ) 祭拜途中

二、发展 (15-58) 与神父交谈

三、高潮 (59-70) 准备去祭拜

1、他是否真的是小偷?(快速阅读课文第二部分,找出证据。)

在镇上人眼中:是。

证据:在门廊的水泥地上响起了金属的碰击声和一个低哑的、有气无力的,极其疲惫的呻吟声:“哎哟!我的妈!”

腰中没有系皮带,而是系着一根麻绳,光着脚。镇上没有人认识他是谁

母亲的眼中:不是。

是一个非常好的人。

我告诉过他不要偷人家的东西吃,他很听我的话,过去他当拳击手,有时候叫人打得三天起不来床。

三、解读课文:A、

2、文章中对所谓小偷被打死的情节是用什么叙述方法?起到了怎样的作用?

插叙

使得故事情节更加完整,结构更加严谨。同时也为事件真相的明了提供了有力的证明。

3.一般来说,失去儿女的父母亲们肯定是悲痛不已的,

我们先来看几幅图:

3、但是我们课文中的母亲面对儿子的死,她显得怎么样?

镇定、平静。

4、母亲是个怎么样的人?(诵读第一部分,抓住外貌描写和语言描写)

景况很不好,安贫若素,镇定安详,但很坚强

4、母亲对女儿的态度怎样?请分析这个细节。

态度近乎粗暴,透露母亲的坚强执着,以及刚烈的性格特征

5、难道这个母亲在失去儿子之后不悲痛吗?难道她不爱自己的儿子吗?哪些地方可以看出?

她顶着世俗的压力来为儿子扫墓。勇敢的面对世人异样的眼光

儿子的墓地,这是个很少人会来的地方(锈迹斑斑的钥匙可以看出来)

她认为儿子是一个非常好的人

“他很听我的话”“每吃一口饭……那个样子”

悲痛! 深爱!

小说开篇的景物描写灰暗压抑,是因为人物内心的悲痛和忧伤决定了她们眼中不可能有可爱美丽的风景,暗合了文中人物的心情。

以凄凉之景衬悲痛之情。

也为全文奠定了沉郁压抑的叙述基调。

6、读第一小节自然环境的句子。

思考:请用几个字来概括特点

它起了什么作用?

困 静 热 闷

7、坐火车一路经过好多镇子,作者是这样写的:

“又在两个一模一样的镇上停了两次”

“这个镇子也和前两个镇子一模一样”

“这个镇子比前面几个要大一些,然而也更加凄凉”

镇子有可能完全一模一样吗?为什么这么写?

表现环境的沉闷与压抑

把现实投放到虚幻的环境和气氛中,给以客观、详尽的描绘,使现实披上一层光怪陆离的魔幻的外衣。这种把现实与幻景溶为一体的创作方法,拉丁美洲的评论家称它为“魔幻现实主义”。

1、午睡时刻小镇有什么特点?

困、静、热、闷, 这是个沉静的场景。

2、母亲在神父谈话时,始终保持着一种平静的神态,是否可以理解为她内心的平静?

不能。母亲之所以能保持神态上的平静,关键是源于性格上的坚强,更进一步说是对这个社会现实的抗议。

B、阅读第二部分,思考:

3、她一定要神父为她开门,不近人情的“固执”和“执拗” ,表现出了她怎么样的内心?

从她的反常的“平静”“温和”“不动声色”的声音中看到她内心压抑的是对一个被当作“小偷”打死的儿子的爱------博大的母爱。

4、理解下列句子中包含着的人物情感。

41自然段:“就是上礼拜在这儿被人打死的那个小偷,”女人不动声色地说,“我是他母亲。”

在母亲心中,即使自己的儿子死得毫无尊严,但还是应该得到尊重和爱怜,这是一种超越了道德、伦理等价值观的无边无际的母爱。

5、第42自然段,神父为什么会“刷的一下子红了脸”甚至“头上开始冒汗”?

在博大无边的母爱面前,神父为自己以普通人的眼光、普通人的道德评判标准来看待“小偷”而惭愧不安。

6、文中死去的“小偷”的母亲在世人面前极为镇静,在她面前,神父反倒不安,这种“倒错”说明了什么?

“小偷”母亲那无所畏惧、无所不在的超越道德伦理的爱深深地打动了神父,在道德与情感的较量中,情感占了上风,说明了情感具有超越道德的力量。

巴尔扎克曾说:“母亲的心是一个深渊,在她的最深处你总会得到宽恕。”

7、儿子死了,母亲很伤心,忍住悲痛,两眼直直的,这样一个活得那么苦的母亲(不仅是生活而且还有精神都很苦),人们是否理解她,同情她呢?

女儿——解开左脚上的鞋扣……然后用右脚的鞋扣解开,也用脚趿拉着鞋下 ——不理解

世人——围观——不理解

神父兄妹——两句“等到太阳落山”

——逐渐理解

8、为什么在知晓世人的异样眼神后,母亲还能无所畏惧、镇定勇敢地面对他人的议论 。

伟大的母爱

这是一群贫穷愚昧的人,他们对个体的生命的死亡不以为然,还自以为有着道德优势。

他们的围观再现了当时人情冷漠的社会现实。

1、第59自然段:当母女俩去上坟的时候,街上一大群人围着她们,这是一群什么样的人?说明了什么?

C、阅读第三部分,思考:

2、神父在得知母女俩的来意过后,他为这对母女做了些什么事?

劝阻母女俩去墓地

(3次)

2.它们分别而是在什么背景下出现的?

a. “天太热了,你们可以等到太阳落山呢?”(背景:神父瞅了女孩一眼,又看了看那个女人,又望了望天空)

常规的问候

b. “等一会走吧”(背景:有人贴在纱门上往里看,神父心里顿时明白了)

为了避免母女俩受到更多的伤害,举止间充满了一种设

身处地的体贴

c. “等到太阳落山再去吧!” (背景:窗子外面净是人)

试图出手相助却又无能为力

体现了神父同情这一对母女,反映了人道主义的精神。

3、母女此行的主要目的是去拜祭儿子,文章为什么在拜祭将要开始时突然收笔了?

这与小说的主题有关。文章并非是以刻画人间亲情为目的,而是以揭示社会问题和人性的真善作为主旨的,所以,全文在展示完社会各个层面的表现时,也就完成了小说的使命,至于母女俩去拜祭的过程只能留给读者以想象的余地了。

通过一对母女去拜祭被当作小偷打死的亲人的经过,向我们展示出了 “母爱”“自尊”“同情”中所蕴藏的情感力量和人性以及人性中那固有的真爱。

四、

五、探究

1、母亲是一个怎样的人物形象?(结合小说的结尾)

神父又是一个怎样的形象?

母亲:

慈爱,自尊,坚强,镇定勇敢,无所畏惧,能直面苦难的生活,拥有超强的忍受能力与强力的抗争精神。母亲作为 “无处不在的母爱”的象征。

善良,富有同情心,代表着宗教的某种权威,也寓示着人世的基本道德准则。神父作为 “人类普遍的同情心”的象征

神父:

2、对比课文以及前文介绍的照片,哪个母亲更令人同情?为什么?

课文中的母亲????

心中有痛却无法发泄

3、母亲是如何节制自己的情感的?

①她一直是直挺挺地背靠着椅子,两手按着膝盖上的一个皮包,她脸上露出那种安贫若素的人惯有的镇定安详的神情

明确:用坚强克制悲伤。

②“拖鞋穿上!”

“梳梳头!”

“你要有什么事,现在赶快做好!往后渴死了,你也别喝水。尤其不许哭。”

小结:临近小镇,心中悲痛又矛盾,用命令的口吻克制自己的脆弱,所以在语调上显得特别强硬。

明确:以命令克制脆弱

③找到神父之后的一番对话

明确:以执拗克制激动

④母亲是如何重复地说自己是小偷的母亲的?请说说她说这些话的神态

小结:这是一位坚强隐忍的母亲,当要面对许许多多的流言蜚语时,爱确实需要莫大的勇气呀!

明确:以平静克制愤怒

⑤母亲是如何神色自如的回忆儿子的?

明确:以回忆克制痛苦

马尔克斯显然不想煽情,只是想克制地叙述一件本身无需渲染就令人震撼的事情,也许对这样的一位母亲煽情只是一种罪恶。但是,从她简单的言行中,我们还是可以看出这个妇女内心隐藏的悲痛是多么刻骨铭心。也许你可以隐隐感觉到,这个妇女表面上平静得就像大地,但是内心却犹如地底下的熔岩,奔突激荡。镇静的背后隐藏着无比的悲痛和宽广的爱。

小偷,被人们唾弃,而小偷的母亲似乎也要在人们面前抬不起头来,这是一个久远的道德命题,也似乎一直被人们遵守着,类似抬不起头的母亲的主题也是文学中的常见。但是,马尔克斯为读者打开了另一扇窗户:即使在世人面前孩子一无所值,比轻如鸿毛更低贱,但是在母亲的心中,孩子永远是孩子,是母亲永远的爱怜。无边无际的母爱,无所畏惧的母爱,超越了道德,让读者感动。

学习了本文后,你认为这是一部成功的小说吗?你的理由是什么?

平淡的叙述正是这篇小说的亮点。想一想,如果在这么短小的篇幅中,大肆张扬那个妇女的悲痛心理,以及由此带来的一系列异常行动,然后作者再煽情一番,那么整个小说的叙述就将变得平庸、散漫无力。若这样写,这就是一篇平淡无力、失败的小说。马尔克斯很精明地避开这一点,他不动声色地描述这个妇女的简单言行,制造内在的叙述张力,让读者去感受故事本质的力量。小说的叙述因此变得含蓄、简约,看似平淡却暗流汹涌,这就是高手的写法。 “为什么神父都会在这个女人面前不安?为什么枯萎的鲜花会令我们战栗?马尔克斯留下的疑问十分清晰,疑问后面的答案也是同样的清晰,让我们觉得自己已经感受到了,同时又觉得自己的感受还远远不够。”《礼拜二午睡时刻》显示一个优秀作家的内敛功夫。

七、结束语:

在这样的混沌、蒙昧、冷漠的社会背景之下,作者让一个有着生命的尊严的、敢于直面苦难的母亲走入了人们的视线,以一个有着尊严的生命的个体来警醒世人。在母亲的精神的感召之下,他们的生活也随之发生了改变。

文中的母亲不是被审判的人,而是一个审判者,她以自尊、坚忍的精神在拷问上镇上的人的灵魂。

同课章节目录