第一单元《桥边的老人》 课件——2020-2021学年高中语文人教版选读《外国小说欣赏》(42张PPT)

文档属性

| 名称 | 第一单元《桥边的老人》 课件——2020-2021学年高中语文人教版选读《外国小说欣赏》(42张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-16 21:55:28 | ||

图片预览

文档简介

学习目标

1、初读文本,透过小说的标题初步感知小说的主旨;

2、深入探究,通过对语言的品味,感知小说的三要素;

3、初步感受海明威的“冰山理论”,提高阅读文本的能力。

1、你从小说的题目“桥边的老人”读到哪些信息?

整体感知

地点、人物......

2、“桥”对于老人来说意味着什么?

请用一个词概括这是一座什么样的桥?

桥

战火纷飞

短暂的安宁

死

生

生死之桥

希望之桥

和平之桥

流浪之桥

迷惘之桥

......

3、老人为什么不离开这座桥?

“我76岁了。我已经走了12公里,我想我现在再也走不动了。”

“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

体力不支、疲惫不堪

对动物、故乡的留恋

“那边我没有熟人。”

前途迷茫、没有依靠

(身体)

(精神)

老人已经失去了生活依靠和希望,精神寄托被摧毁!!

彻底摧毁老人精神家园的是_________

战争

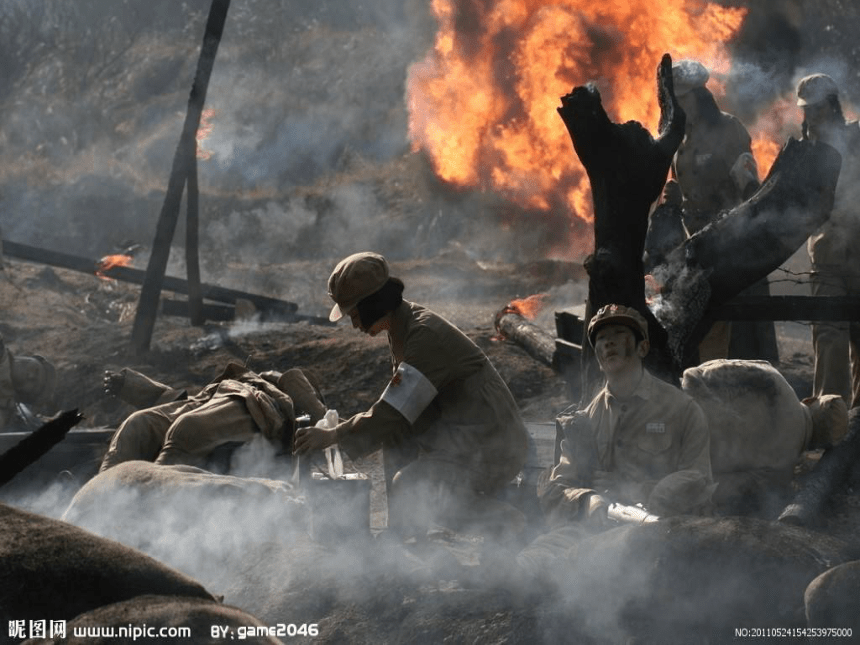

小说取材于20世纪30年代西班牙内战。1936年7月,西班牙内战爆发,共和政府军和法西斯佛朗哥的叛军展开激战。海明威不但与许多美国知名作家和学者一起捐款支援西班牙人民正义的捍卫民主、反法西斯斗争,而且作为战地记者三次深入前线,在炮火中写下了许多反映战争的文章,《桥边的老人》就是其中之一。

创作背景

归纳小说主题

桥

战争的残酷

再读文本——分角色朗读课文

(旁白、老人、“我” )

其他同学认真倾听,勾画出让自己印象最深刻的词句。

旁白:读准字音、客观叙述

老人:缓慢低沉的语调

“我”:好奇焦急的语气

叙述视角

叙述人称: “我” 第一人称

叙述视角第一人称的优点:

首先,这种角度给了我们一种“亲历”的感觉,仿佛这是一篇来自战场的报道,一个真实的特写,可以增加一些真实感和亲切感。

???

其次,由“我”来讲述故事,那么“我”就是故事的见证者,故事的每一情节都是“现在进行时”,增加小说的真实性,使读者对下一个情节有所期待,能紧紧抓住读者的心,拉近读者和作品的距离。

最后“我”是线索人物,贯穿故事始终。推动故事情节的发展。

讨论总结

第一人称的缺点:

“我”作为故事的叙述者讲述的仅仅是‘我’的所见所闻,对其他人物的感受只能推测,这对读者而言,要求能挖掘人物的心理,体味故事的内涵。

由“我”来讲述故事,“我”所知道的内容是有限的,比如这个老人的身份、他的经历和未来,很难把故事的全部内容呈现出来。这种由故事中的一个人物来讲述故事的视角便是有限视角,叙述者只了解故事的部分情节,最常用第一人称。

叙述视角

小说还有一种视角就是全知视角(第三人称)

请看莫泊桑《项链》中的一个片段:

她也是一个美丽动人的姑娘,好象由于命运的差错,生在一个小职员的家里。她没有陪嫁的资产,也没有什么法子让一个有钱的体面人认识她,了解她,爱她,娶她;最后只得跟教育部的一个小书记结了婚。

她不能够讲究打扮,只好穿着朴朴素素,但是她觉得很不幸,好像这降低了她的身分似的。因为在妇女,美丽、丰韵、娇媚,就是她们的出身;天生的聪明,优美的资质,温柔的性情,就是她们唯一的资格。

讨论后总结

全知视角的叙述者是全知全能的,了解小说全部的细节和所有人物的心理和命运,甚至在叙述过程中加入评论,对人物心理的描写。可以深入人心,展示不同人物在不同地点同时发生的事情。

第三人称的优点(全知视角):

第三人称的缺点(全知视角):

内容更多的是讲述故事而不是显示故事,不能引发读者思考,故事的真实性不够。

对话

细读小说的主体部分,看看作者隐藏了什么?

(一)“你从哪儿来?”我问他。

“从圣卡洛斯来,”他说着,露出笑容。

那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了。

“那时我在看管动物,”他对我解释。

“噢,”我说,并没有完全听懂。

“唔,”他又说,“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

“微笑”——作者隐藏的是:老人暂时忘却身处艰难凶险而微笑,是因为谈起了故乡,因为热爱故乡,因为故乡有他温暖的回忆,包括对这些动物的回忆。

(二)“你没家?”我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车正匆忙地驶下河边的斜坡。

“最后几辆大车”没赶上,就意味着老人要留在战场上了。平静而简洁的叙述中隐藏的是“我”对老人命运的深深担忧。

与老人命运相关的句子还有哪些?

“谢谢你,”他说着撑起来,摇晃了几步,向后一仰,终于又在路旁的尘土中坐了下去。

“坐了下去”也就意味着老人凶多吉少的未来。

讨论:明知此处即将成为战场,“我”两次劝老人离开,老人为什么不走?

(1)“我七十六岁了。我已经走了十二公里,我想我现在再也走不动了。”

老人因为体力不支,疲惫不堪。

(2)“那边我没有熟人”。

老人还有对故园的留恋,有对未来的茫然,也因失去了生活的依靠和希望,而使求生的欲望减退了。

(三)“没家,”老人说,“只有刚才讲过的那些动物。猫,当然不要紧。猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?我简直不敢想。”

……

他疲惫不堪地茫然瞅着我,过了一会又开口,为了要别人分担他的忧虑,“猫是不要紧的,我拿得稳。不用为它担心。可是,另外几只呢,你说它们会怎么样?”

因为在这简单的疑问背后深深隐藏着老人对动物的同情、担忧。

老人“没家”,也就意味着没有亲人,那些动物是与他相依相伴的。但是,战争来了,人们自顾自的逃离,动物是最无助的,被人们抛弃在战火中。

讨论:这位老人连自己的生命都难以自保,为何还念念不忘他的那几只动物?

在老人眼中,动物的生命和人类的生命是一样可贵的,老人博大的爱心,闪耀着人性的光辉。与残害生命的战争形成了鲜明的对比。生命何其可贵,战争多么残酷!

(四)“那时我在照看动物,”他木然地说,可不再是对着我讲了。“我只是在照看动物。”

讨论:这个句子中老人强调的是哪个词?隐含了怎样的意思?

“只是”意味深长。这里交织着一种“怨”与“冤”的情感:我只是在照看动物,招谁了惹谁了?为什么要毁了这一切?在这个“只是”中隐藏着的是对战争的控诉。

“冰山理论”(叙述用“减法”,即叙述简洁)

海明威认为冰山在海里移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露出水面上。所谓“冰山理论”,就是用简洁的文字塑造出鲜明的形象,把作者自身的感受和思想情绪最大限度地掩藏于形象之中,使之情感充沛却含而不露、思想深沉却隐而不晦,从而将文学的可感性与可思性巧妙地结合起来,让读者通过对鲜明形象的感受去发掘作品的思想意义。因此,“冰山理论”应包含两层含义:一是文本的简洁,即“少”;二是叙述者的不动声色,即“静”。

文章主旨归纳

1、歌颂人性的善良——对生命的尊重与对和平的渴望;

2、控诉战争给人类给社会带来的深重灾难。

学习小结

对战争的谴责和对和平的渴望。

结语

老人不懂政治,也不懂战争,却被卷入战火之中。老人是个弱者,是个无辜者。海明威关注的不再是英雄,也不再是争议,而是战争之下的弱势群体,这让小说充满了悲悯的力量。让我们在祈祷和平中结束我们这堂课。记住:生命何其可贵,战争何其残酷。

一部漫长的人类社会发展史,就是一部血淋淋的人类战争史。而战争的根源,说到底,就是人类中极度自私、贪婪、残暴之本性所铸成,所以战争是应该诅咒的,而更应该诅咒的则是人性中的顽劣与丑恶。因而,人类对于战争的书写,不能总是去歌颂战争的雄壮及其最后的胜利者,更不能总是流于战争表面的生死搏杀的历史记录,而更需要通过战争的残暴、战争的无情以及战争中人们关系的极端复杂性,来烛照人性中常常隐藏着的那些正面与负面。

战争的残酷

桥边的老人

人性的善良

冰山理论

课堂小结

课外拓展

读完《桥边的老人》,你有怎样的启示?请从“战争”、“和平”、“人性”中任选一个或两个角度,结合自身实际或名人事例谈谈你的看法。

课外拓展

国际和平青年组织(International Peace Youth Group,简称IPYG)是由一群热爱和平的各国青年自发组成的跨国界,跨种族,跨宗教,非政治,非盈利性的国际和平团体。现今,在全球101个国家和地区,设立了593个分支机构,在籍会员约有2400000人。

IPYG旨在团结各国各民族的青年,共同致力于实现世界和平,并为此添砖加瓦,贡献自己的力量。我们将通过尊重彼此,相生共融的天上文化,来拥抱美好且多元化的世界;遏制频频爆发的战争。以此告慰命丧疆场的先烈,以及无辜受难的民众。IPYG必将携手地球村各国青年,共同成长,共同进步,共同实现和平!

1、初读文本,透过小说的标题初步感知小说的主旨;

2、深入探究,通过对语言的品味,感知小说的三要素;

3、初步感受海明威的“冰山理论”,提高阅读文本的能力。

1、你从小说的题目“桥边的老人”读到哪些信息?

整体感知

地点、人物......

2、“桥”对于老人来说意味着什么?

请用一个词概括这是一座什么样的桥?

桥

战火纷飞

短暂的安宁

死

生

生死之桥

希望之桥

和平之桥

流浪之桥

迷惘之桥

......

3、老人为什么不离开这座桥?

“我76岁了。我已经走了12公里,我想我现在再也走不动了。”

“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

体力不支、疲惫不堪

对动物、故乡的留恋

“那边我没有熟人。”

前途迷茫、没有依靠

(身体)

(精神)

老人已经失去了生活依靠和希望,精神寄托被摧毁!!

彻底摧毁老人精神家园的是_________

战争

小说取材于20世纪30年代西班牙内战。1936年7月,西班牙内战爆发,共和政府军和法西斯佛朗哥的叛军展开激战。海明威不但与许多美国知名作家和学者一起捐款支援西班牙人民正义的捍卫民主、反法西斯斗争,而且作为战地记者三次深入前线,在炮火中写下了许多反映战争的文章,《桥边的老人》就是其中之一。

创作背景

归纳小说主题

桥

战争的残酷

再读文本——分角色朗读课文

(旁白、老人、“我” )

其他同学认真倾听,勾画出让自己印象最深刻的词句。

旁白:读准字音、客观叙述

老人:缓慢低沉的语调

“我”:好奇焦急的语气

叙述视角

叙述人称: “我” 第一人称

叙述视角第一人称的优点:

首先,这种角度给了我们一种“亲历”的感觉,仿佛这是一篇来自战场的报道,一个真实的特写,可以增加一些真实感和亲切感。

???

其次,由“我”来讲述故事,那么“我”就是故事的见证者,故事的每一情节都是“现在进行时”,增加小说的真实性,使读者对下一个情节有所期待,能紧紧抓住读者的心,拉近读者和作品的距离。

最后“我”是线索人物,贯穿故事始终。推动故事情节的发展。

讨论总结

第一人称的缺点:

“我”作为故事的叙述者讲述的仅仅是‘我’的所见所闻,对其他人物的感受只能推测,这对读者而言,要求能挖掘人物的心理,体味故事的内涵。

由“我”来讲述故事,“我”所知道的内容是有限的,比如这个老人的身份、他的经历和未来,很难把故事的全部内容呈现出来。这种由故事中的一个人物来讲述故事的视角便是有限视角,叙述者只了解故事的部分情节,最常用第一人称。

叙述视角

小说还有一种视角就是全知视角(第三人称)

请看莫泊桑《项链》中的一个片段:

她也是一个美丽动人的姑娘,好象由于命运的差错,生在一个小职员的家里。她没有陪嫁的资产,也没有什么法子让一个有钱的体面人认识她,了解她,爱她,娶她;最后只得跟教育部的一个小书记结了婚。

她不能够讲究打扮,只好穿着朴朴素素,但是她觉得很不幸,好像这降低了她的身分似的。因为在妇女,美丽、丰韵、娇媚,就是她们的出身;天生的聪明,优美的资质,温柔的性情,就是她们唯一的资格。

讨论后总结

全知视角的叙述者是全知全能的,了解小说全部的细节和所有人物的心理和命运,甚至在叙述过程中加入评论,对人物心理的描写。可以深入人心,展示不同人物在不同地点同时发生的事情。

第三人称的优点(全知视角):

第三人称的缺点(全知视角):

内容更多的是讲述故事而不是显示故事,不能引发读者思考,故事的真实性不够。

对话

细读小说的主体部分,看看作者隐藏了什么?

(一)“你从哪儿来?”我问他。

“从圣卡洛斯来,”他说着,露出笑容。

那是他的故乡,提到它,老人便高兴起来,微笑了。

“那时我在看管动物,”他对我解释。

“噢,”我说,并没有完全听懂。

“唔,”他又说,“你知道,我待在那儿照料动物。我是最后一个离开圣卡洛斯的。”

“微笑”——作者隐藏的是:老人暂时忘却身处艰难凶险而微笑,是因为谈起了故乡,因为热爱故乡,因为故乡有他温暖的回忆,包括对这些动物的回忆。

(二)“你没家?”我问,边注视着浮桥的另一头,那儿最后几辆大车正匆忙地驶下河边的斜坡。

“最后几辆大车”没赶上,就意味着老人要留在战场上了。平静而简洁的叙述中隐藏的是“我”对老人命运的深深担忧。

与老人命运相关的句子还有哪些?

“谢谢你,”他说着撑起来,摇晃了几步,向后一仰,终于又在路旁的尘土中坐了下去。

“坐了下去”也就意味着老人凶多吉少的未来。

讨论:明知此处即将成为战场,“我”两次劝老人离开,老人为什么不走?

(1)“我七十六岁了。我已经走了十二公里,我想我现在再也走不动了。”

老人因为体力不支,疲惫不堪。

(2)“那边我没有熟人”。

老人还有对故园的留恋,有对未来的茫然,也因失去了生活的依靠和希望,而使求生的欲望减退了。

(三)“没家,”老人说,“只有刚才讲过的那些动物。猫,当然不要紧。猫会照顾自己的,可是,另外几只东西怎么办呢?我简直不敢想。”

……

他疲惫不堪地茫然瞅着我,过了一会又开口,为了要别人分担他的忧虑,“猫是不要紧的,我拿得稳。不用为它担心。可是,另外几只呢,你说它们会怎么样?”

因为在这简单的疑问背后深深隐藏着老人对动物的同情、担忧。

老人“没家”,也就意味着没有亲人,那些动物是与他相依相伴的。但是,战争来了,人们自顾自的逃离,动物是最无助的,被人们抛弃在战火中。

讨论:这位老人连自己的生命都难以自保,为何还念念不忘他的那几只动物?

在老人眼中,动物的生命和人类的生命是一样可贵的,老人博大的爱心,闪耀着人性的光辉。与残害生命的战争形成了鲜明的对比。生命何其可贵,战争多么残酷!

(四)“那时我在照看动物,”他木然地说,可不再是对着我讲了。“我只是在照看动物。”

讨论:这个句子中老人强调的是哪个词?隐含了怎样的意思?

“只是”意味深长。这里交织着一种“怨”与“冤”的情感:我只是在照看动物,招谁了惹谁了?为什么要毁了这一切?在这个“只是”中隐藏着的是对战争的控诉。

“冰山理论”(叙述用“减法”,即叙述简洁)

海明威认为冰山在海里移动很庄严宏伟,这是因为它只有八分之一露出水面上。所谓“冰山理论”,就是用简洁的文字塑造出鲜明的形象,把作者自身的感受和思想情绪最大限度地掩藏于形象之中,使之情感充沛却含而不露、思想深沉却隐而不晦,从而将文学的可感性与可思性巧妙地结合起来,让读者通过对鲜明形象的感受去发掘作品的思想意义。因此,“冰山理论”应包含两层含义:一是文本的简洁,即“少”;二是叙述者的不动声色,即“静”。

文章主旨归纳

1、歌颂人性的善良——对生命的尊重与对和平的渴望;

2、控诉战争给人类给社会带来的深重灾难。

学习小结

对战争的谴责和对和平的渴望。

结语

老人不懂政治,也不懂战争,却被卷入战火之中。老人是个弱者,是个无辜者。海明威关注的不再是英雄,也不再是争议,而是战争之下的弱势群体,这让小说充满了悲悯的力量。让我们在祈祷和平中结束我们这堂课。记住:生命何其可贵,战争何其残酷。

一部漫长的人类社会发展史,就是一部血淋淋的人类战争史。而战争的根源,说到底,就是人类中极度自私、贪婪、残暴之本性所铸成,所以战争是应该诅咒的,而更应该诅咒的则是人性中的顽劣与丑恶。因而,人类对于战争的书写,不能总是去歌颂战争的雄壮及其最后的胜利者,更不能总是流于战争表面的生死搏杀的历史记录,而更需要通过战争的残暴、战争的无情以及战争中人们关系的极端复杂性,来烛照人性中常常隐藏着的那些正面与负面。

战争的残酷

桥边的老人

人性的善良

冰山理论

课堂小结

课外拓展

读完《桥边的老人》,你有怎样的启示?请从“战争”、“和平”、“人性”中任选一个或两个角度,结合自身实际或名人事例谈谈你的看法。

课外拓展

国际和平青年组织(International Peace Youth Group,简称IPYG)是由一群热爱和平的各国青年自发组成的跨国界,跨种族,跨宗教,非政治,非盈利性的国际和平团体。现今,在全球101个国家和地区,设立了593个分支机构,在籍会员约有2400000人。

IPYG旨在团结各国各民族的青年,共同致力于实现世界和平,并为此添砖加瓦,贡献自己的力量。我们将通过尊重彼此,相生共融的天上文化,来拥抱美好且多元化的世界;遏制频频爆发的战争。以此告慰命丧疆场的先烈,以及无辜受难的民众。IPYG必将携手地球村各国青年,共同成长,共同进步,共同实现和平!

同课章节目录