山东省东营市一中2011-2012学年高二历史教案:专题7.1 社会主义建设道路的初期探索(人民版必修二)

文档属性

| 名称 | 山东省东营市一中2011-2012学年高二历史教案:专题7.1 社会主义建设道路的初期探索(人民版必修二) |

|

|

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 39.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2012-03-21 18:42:54 | ||

图片预览

文档简介

专题7.1社会主义建设道路的初期探索教案

【重点讲解】

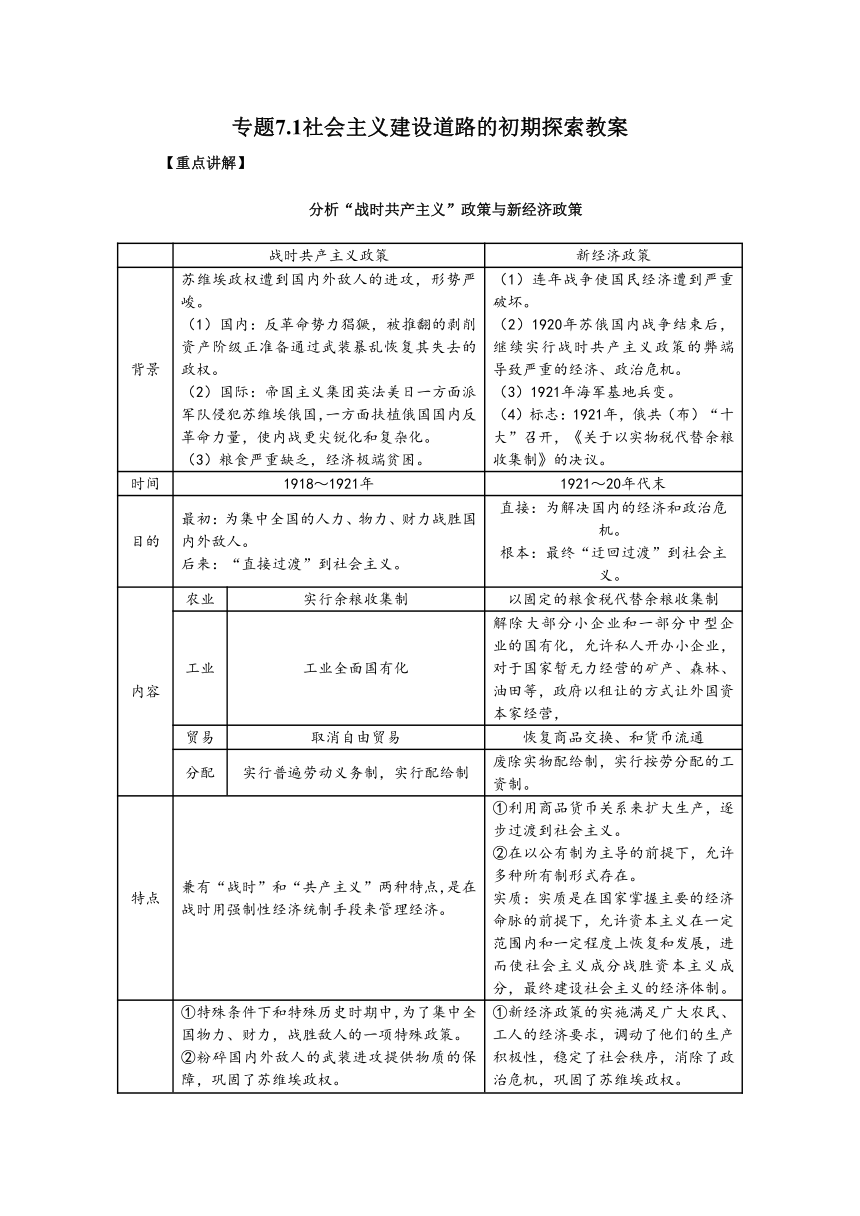

分析“战时共产主义”政策与新经济政策

战时共产主义政策 新经济政策

背景 苏维埃政权遭到国内外敌人的进攻,形势严峻。(1)国内:反革命势力猖獗,被推翻的剥削资产阶级正准备通过武装暴乱恢复其失去的政权。(2)国际:帝国主义集团英法美日一方面派军队侵犯苏维埃俄国,一方面扶植俄国国内反革命力量,使内战更尖锐化和复杂化。(3)粮食严重缺乏,经济极端贫困。 (1)连年战争使国民经济遭到严重破坏。(2)1920年苏俄国内战争结束后,继续实行战时共产主义政策的弊端导致严重的经济、政治危机。(3)1921年海军基地兵变。(4)标志:1921年,俄共(布)“十大”召开,《关于以实物税代替余粮收集制》的决议。

时间 1918~1921年 1921~20年代末

目的 最初:为集中全国的人力、物力、财力战胜国内外敌人。后来:“直接过渡”到社会主义。 直接:为解决国内的经济和政治危机。根本:最终“迂回过渡”到社会主义。

内容 农业 实行余粮收集制 以固定的粮食税代替余粮收集制

工业 工业全面国有化 解除大部分小企业和一部分中型企业的国有化,允许私人开办小企业,对于国家暂无力经营的矿产、森林、油田等,政府以租让的方式让外国资本家经营,

贸易 取消自由贸易 恢复商品交换、和货币流通

分配 实行普遍劳动义务制,实行配给制 废除实物配给制,实行按劳分配的工资制。

特点 兼有“战时”和“共产主义”两种特点,是在战时用强制性经济统制手段来管理经济。 ①利用商品货币关系来扩大生产,逐步过渡到社会主义。②在以公有制为主导的前提下,允许多种所有制形式存在。实质:实质是在国家掌握主要的经济命脉的前提下,允许资本主义在一定范围内和一定程度上恢复和发展,进而使社会主义成分战胜资本主义成分,最终建设社会主义的经济体制。

评价 ①特殊条件下和特殊历史时期中,为了集中全国物力、财力,战胜敌人的一项特殊政策。②粉碎国内外敌人的武装进攻提供物质的保障,巩固了苏维埃政权。③为布尔什维克探索向社会主义过渡提供了一种尝试。④但国内战争的结束,继续实行战时共产主义政策导致严重的经济、政治危机.(它超越了生产力发展的水平,违背了客观经济规律,实践证明它不是无产阶级向社会主义过渡的正确道路)。 ①新经济政策的实施满足广大农民、工人的经济要求,调动了他们的生产积极性,稳定了社会秩序,消除了政治危机,巩固了苏维埃政权。②使国民经济得到回复和发展到1925年,苏俄的粮食作物产量超过了战前(1913年)的水平。③探索了一条在小农占优势的国家向建设社会主义的正确道路,是列宁对社会主义建设理论与实践的探索和创新。

【难点分析】

全面分析斯大林模式

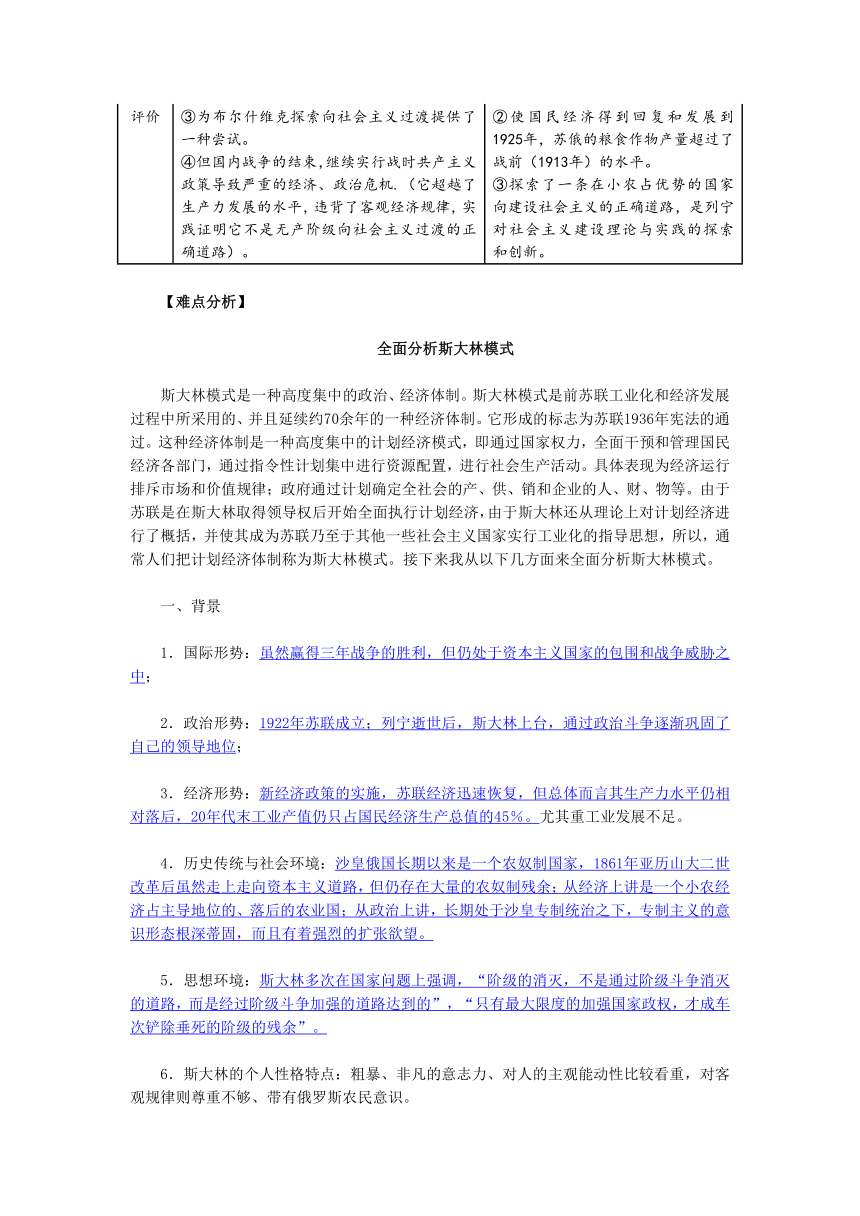

斯大林模式是一种高度集中的政治、经济体制。斯大林模式是前苏联工业化和经济发展过程中所采用的、并且延续约70余年的一种经济体制。它形成的标志为苏联1936年宪法的通过。这种经济体制是一种高度集中的计划经济模式,即通过国家权力,全面干预和管理国民经济各部门,通过指令性计划集中进行资源配置,进行社会生产活动。具体表现为经济运行排斥市场和价值规律;政府通过计划确定全社会的产、供、销和企业的人、财、物等。由于苏联是在斯大林取得领导权后开始全面执行计划经济,由于斯大林还从理论上对计划经济进行了概括,并使其成为苏联乃至于其他一些社会主义国家实行工业化的指导思想,所以,通常人们把计划经济体制称为斯大林模式。接下来我从以下几方面来全面分析斯大林模式。

一、背景

1.国际形势:虽然赢得三年战争的胜利,但仍处于资本主义国家的包围和战争威胁之中;

2.政治形势:1922年苏联成立;列宁逝世后,斯大林上台,通过政治斗争逐渐巩固了自己的领导地位;

3.经济形势:新经济政策的实施,苏联经济迅速恢复,但总体而言其生产力水平仍相对落后,20年代末工业产值仍只占国民经济生产总值的45%。尤其重工业发展不足。

4.历史传统与社会环境:沙皇俄国长期以来是一个农奴制国家,1861年亚历山大二世改革后虽然走上走向资本主义道路,但仍存在大量的农奴制残余;从经济上讲是一个小农经济占主导地位的、落后的农业国;从政治上讲,长期处于沙皇专制统治之下,专制主义的意识形态根深蒂固,而且有着强烈的扩张欲望。

5.思想环境:斯大林多次在国家问题上强调,“阶级的消灭,不是通过阶级斗争消灭的道路,而是经过阶级斗争加强的道路达到的”,“只有最大限度的加强国家政权,才成车次铲除垂死的阶级的残余”。

6.斯大林的个人性格特点:粗暴、非凡的意志力、对人的主观能动性比较看重,对客观规律则尊重不够、带有俄罗斯农民意识。

二、含义

是指苏联在斯大林的领导下,按照斯大林的规划所确立起来的国家政治经济体制。它是苏联在特定的历史条件下(外部受到资本主义国家的包围和战争的威胁;国内受到相对落后的经济文化与历史传统制约;还有斯大林个人的因素)的一种社会主义模式。

三、内容

1.以优先发展重工业为中心的赶超战略。

2.以高度国有化为基础,以行政手段为主配置资源、高度集中的经济体制。

3.缺乏制约和监督的高度集权的政治体制。

四、特征

“斯大林模式”最明显的特征是高度集中或高度集权,并且体现在政治、经济、文化和对外关系体制上。

1.政治体制特征。高度集中的以党代政领导体制;以人治代替法治,有法不依,长官意志盛行,民主法制遭到破坏;自上而下的干部委任制和终身制;党和国家缺乏有效的人民监督体制。党政职权不分,以党代政;权利过分集中于个人,总书记专权;联邦制国家结构的高度中央集权化;践踏法制,漠视民主制度;干部委任制盛行。

2.经济体制特征。所有制形式过于整齐划一;高度集中的部门管理体制;片面强调指令性计划经济,忽视价值规律,排斥市场机制;以行政手段为主管理经济,政治斗争时常干预经济生活;优先发展重工业。

3.文化体制特征。姜长斌认为,“斯大林模式”在文化上的特征是绝对的统一意志和大规模的情报封锁。

4.对外关系特征。从新经济政策的对外开放转向对外封闭,从社会主义国家与资本主义国家和平共处转发冷战对峙,甚至准备并进行热点对抗。

五、评价

1.斯大林模式的贡献(历史地位):斯大林模式是特定历史条件的产物,它在历史上曾建立了不可磨灭的功勋。

(1)斯大林模式比较成功的解决了在资本主义包围和战争威胁中,一个经济和文化落后国家如何很好的建设社会主义这个难度很多的课题,从而丰富和发展了马克思主义关于社会主义建设的理论。

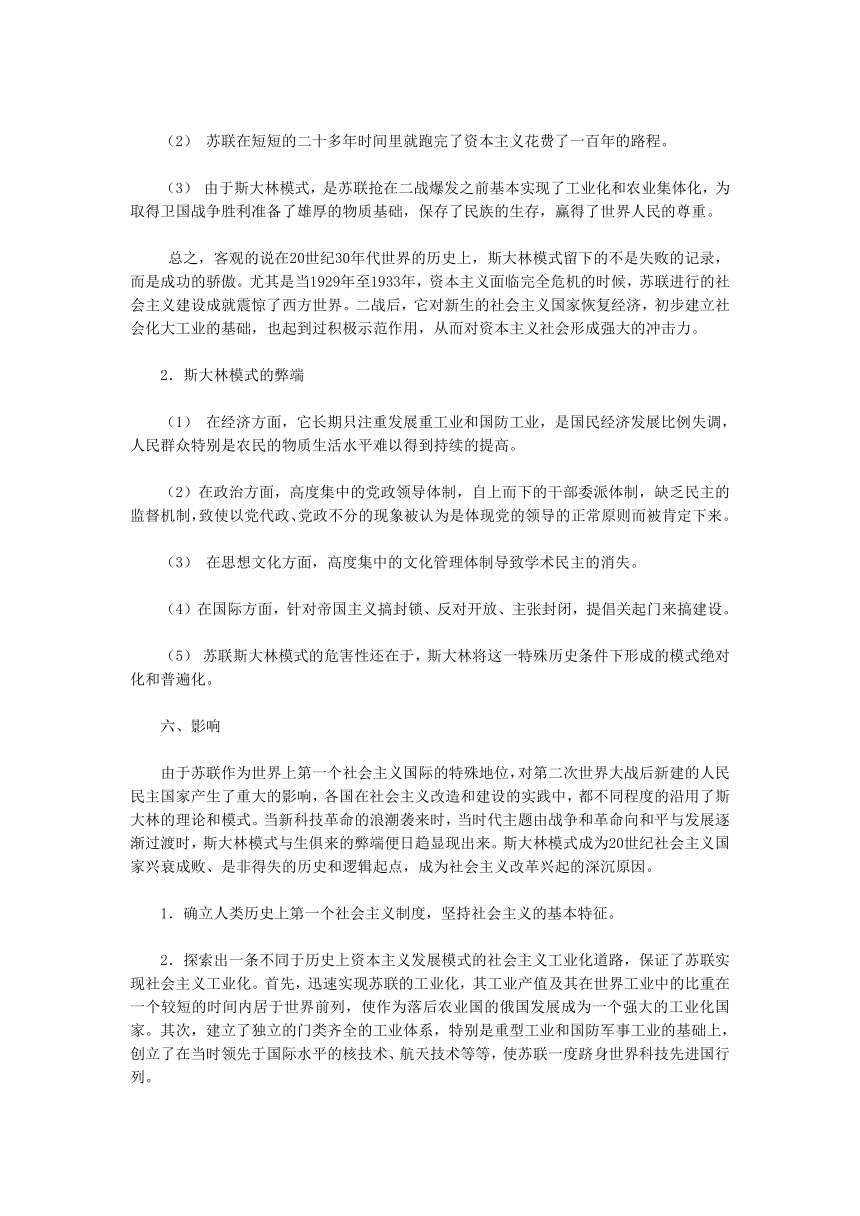

(2) 苏联在短短的二十多年时间里就跑完了资本主义花费了一百年的路程。

(3) 由于斯大林模式,是苏联抢在二战爆发之前基本实现了工业化和农业集体化,为取得卫国战争胜利准备了雄厚的物质基础,保存了民族的生存,赢得了世界人民的尊重。

总之,客观的说在20世纪30年代世界的历史上,斯大林模式留下的不是失败的记录,而是成功的骄傲。尤其是当1929年至1933年,资本主义面临完全危机的时候,苏联进行的社会主义建设成就震惊了西方世界。二战后,它对新生的社会主义国家恢复经济,初步建立社会化大工业的基础,也起到过积极示范作用,从而对资本主义社会形成强大的冲击力。

2.斯大林模式的弊端

(1) 在经济方面,它长期只注重发展重工业和国防工业,是国民经济发展比例失调,人民群众特别是农民的物质生活水平难以得到持续的提高。

(2)在政治方面,高度集中的党政领导体制,自上而下的干部委派体制,缺乏民主的监督机制,致使以党代政、党政不分的现象被认为是体现党的领导的正常原则而被肯定下来。

(3) 在思想文化方面,高度集中的文化管理体制导致学术民主的消失。

(4)在国际方面,针对帝国主义搞封锁、反对开放、主张封闭,提倡关起门来搞建设。

(5) 苏联斯大林模式的危害性还在于,斯大林将这一特殊历史条件下形成的模式绝对化和普遍化。

六、影响

由于苏联作为世界上第一个社会主义国际的特殊地位,对第二次世界大战后新建的人民民主国家产生了重大的影响,各国在社会主义改造和建设的实践中,都不同程度的沿用了斯大林的理论和模式。当新科技革命的浪潮袭来时,当时代主题由战争和革命向和平与发展逐渐过渡时,斯大林模式与生俱来的弊端便日趋显现出来。斯大林模式成为20世纪社会主义国家兴衰成败、是非得失的历史和逻辑起点,成为社会主义改革兴起的深沉原因。

1.确立人类历史上第一个社会主义制度,坚持社会主义的基本特征。

2.探索出一条不同于历史上资本主义发展模式的社会主义工业化道路,保证了苏联实现社会主义工业化。首先,迅速实现苏联的工业化,其工业产值及其在世界工业中的比重在一个较短的时间内居于世界前列,使作为落后农业国的俄国发展成为一个强大的工业化国家。其次,建立了独立的门类齐全的工业体系,特别是重型工业和国防军事工业的基础上,创立了在当时领先于国际水平的核技术、航天技术等等,使苏联一度跻身世界科技先进国行列。

3.保证了卫国战争的胜利。

4.实行了一些违背社会主义原则的政策。这种高度集权的模式妨碍了社会主义制度的优越性的充分发挥,表明苏联在探索社会主义发展道路方面存在着巨大的误区。从长远看,它严重阻碍了苏联的进一步发展,最终导致苏联1991年解体。

七、认识

是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。

八、斯大林模式带给我们的经验教训

制定政策时一定要坚持生产关系适应生产力发展的原则;要从国情出发;坚持可持续发展战略,农、轻、重按适当比例平衡发展,还要充分发挥市场货币关系,尊重价值规律,使企业又充分的自主权,不能单纯以行政命令管理经济;制定农业政策必须考虑农民的利益,要注重改善民生,协调积累和消费的关系,不能过分地剥夺人民利益来求得国家的发展;要发扬社会主义民主,加强民主法制建设,反对个人权利凌驾于法律之上,杜绝盲目的个人崇拜;要坚定不移地奉行和平自主的外交政策,反对霸权主义,尤其是要反对任意牺牲弱小国家民族的利益来满足大国的需要。

【易混知识】

一、列宁新经济政策与罗斯福新政的比较

新经济政策 罗斯福新政

不同点 背景 战时共产主义政策引起政治、经济危机 1929~1933年经济危机加剧了美国的政治、经济危机

性质和前提条件 无产阶级专政 资产阶级专政

根本目的 为了恢复国民经济,建立社会主义经济体制,巩固工农联盟 为了维护资产阶级统治秩序,减轻经济危机对美国的破坏

方式 以市场调节为住,利用市场与货币关系来扩大生产,国家放松对经济的干预 实行国家干预经济的方法

侧重点 农业 工业

作用 使俄国的经济生产恢复到战前的水平,巩固了工农联盟 促进了生产力的发展,遏制了美国法西斯势力的发展,巩固了资本主义制度

相同点 都面临内忧外患的局势,在经济出现危机的情况下推行;都缓解了危机 ;都注意利用不同经济制度的长处 ;在农业政策上都主张国家对农业进行干预或调节,以促进农业恢复和发展,从而巩固政权。

二、斯大林模式和西方模式、中国特色社会主义模式的比较

西方模式 斯大林模式 中国特色社会主义模式

所有制形式 生产资料私有制 生产资料公有制 以公有制为主体、多种所有制成分并存

工业化道路 先轻工业后重工业 优先发展重工业 农轻重工业协调发展

农业制度 资本主义大农场 集体化农庄 家庭联产承包责任制

经济体制 市场经济体制 高度集中的计划经济体制 社会主义市场经济体制

政治制度 君主立宪制、共和制等 高度集中的政治体制(高度集权、一党制度等) 人民代表大会制度、政治协商制度、民族区域自治制度

【学法导航】

1.列表比较战时共产主义政策与新经济政策的异同。

2.阅读列宁《论粮食税》、《列宁文集》等历史文献,学习用历史材料说明历史问题的方法。

3.联系中国目前改革开放的现实,认识新经济政策在社会主义建设道路探索方面所做出的重要贡献。

4.观看有关苏联的影视作品,阅读有关的文学作品,了解苏俄、苏联社会主义建设的基本情况。

【小资料】

苏联工业化中的重要工程──第聂伯河水电站

第聂伯河水电站位于乌克兰第聂伯河下游,靠近乌克兰的扎波罗热市。大坝为混凝土溢流坝,最大坝高60m,坝顶长760m,非溢流坝顶长251m。1号水电站装机容量55.8万kW。第聂伯1号水电站水库总库容24.6亿m3,有效库容5.3亿m3,为季调节水库,淹没面积78km2年平均发电量30亿kW·h,是当时世界上最大的水电站。1927年至1939年建设,由美国工程师援助建设。其电力直接供应新建的扎波罗热钢铁联合企业。该电站是苏联社会主义工业化的标志。1941年6月,卫国战争爆发9月底基辅沦陷前夕,苏联最高统帅部下令炸毁电站,使纳粹不能获得电力。1944年乌克兰解放后,修复工程动工,1947年第一台机组投入运行,1950年修复工程竣工,修复后的水电站总库容33.2亿m3,有效库容8.5亿m3。装机容量增加到65万kW,年平均发电量36.4亿kW·h。1969年在1号电站左岸兴建第聂伯2号水电站,装机容量82.8万kW,年平均发电量50亿kW·h,总装机147.8万kW。2号扩建水电站于1969年动工,1974年第一台机组投入运行,1975年工程竣工。该工程具有发电和航运等综合效益。因建第聂伯水电站(148万千瓦)而形成第聂伯河水库。1933年蓄水,面积410平方公里,库容33亿立方米。平均深8.2米,水位变幅2.9米。水库改善了第聂伯河通航条件,使基辅以下可通航。尚有城市供水、灌溉、渔业之利。

坝址地处平原河谷,地势低洼,两岸不对称,左岸靠近丘陵区。年平均径流量530亿m3,相应的年平均流量1650m3/s,实测最大流量23500m3/s,最小流量114m3/s,年输沙量860万t。年平均气温10℃,年平均降水量454mm。河床覆盖层为淤泥和细砂层,基岩为花岗岩和花岗片麻岩,夹有伟晶侵入体,有些地段夹有高岭土和破坏严重的花岗片麻岩。水电站设计水头35.2m,水库水位变幅1.4m,为日和周调节水库。

【体验高考】

1.(2011·北京卷)1971年,苏联政府在关于五年计划的报告中说:“商品货币关系在我国具有新的、社会主义的内容。当然,我们要批驳主张用市场调节作用取代国家集中计划的主导作用的各种错误观点。”这表明苏联政府试图( )

A.废除对企业的指令性计划 B.由市场决定产品价格

C.鼓励私营企业发展 D.减少对企业的行政干预

【解析】题干中的引文有两层意思,以|“当然”为分界。前一段说的意思是市场调节发挥了巨大、有效作用,后一段强调仍然要坚持国家集中计划的主导作用不变。言下之意就是,大方向、大主导的国家计划不能改变,只是要稍微放手日益作用显著的市场调节,即“减少对企业的行政干预”。

【答案】D。

2.(2011·全国卷)某博物馆收藏的一份传单写道:“彼得格勒城市及郊区的所有工人、水兵、赤卫队和铁路组织的会议……决定,派我们中间的优秀分子加入‘为饥饿的彼得格勒到农村征粮’的队伍。”这一传单出现的历史背景应是( )

A.政府的战争政策造成粮荒 B.新生的苏维埃政权面临困境

C.农业集体化运动出现失误 D.德国法西斯大举入侵苏联

【解析】从材料中“彼得格勒城市及郊区的所有工人、水兵、赤卫队和铁路组织”可断定指的是新生的苏维埃政权,“为饥饿的彼得格勒到农村征粮”反映了苏维埃政权面临的粮食危机(而采取的“余粮收集制”经济政策)。

【答案】B。

3.(2010·重庆卷)右图是一幅苏联宣传画。当时的苏联( )

A.对外国资本的依赖性比较强

B.已顺利完成第三个五年计划

C.受世界经济危机的冲击严重

D.工业生产增长的速度明显下降

【解析】注意宣传画中“保卫莫斯科”的字样,这是莫斯科保卫战时期,二战期间,苏联的工业生产增长速度明显下降了。苏联建设没有对外资本的依赖,因为二战的爆发,苏联没有顺利完成第三个五年计划,苏联没有融入资本主义的世界市场,世界经济危机对苏联的冲击不大。

【答案】B。

【重点讲解】

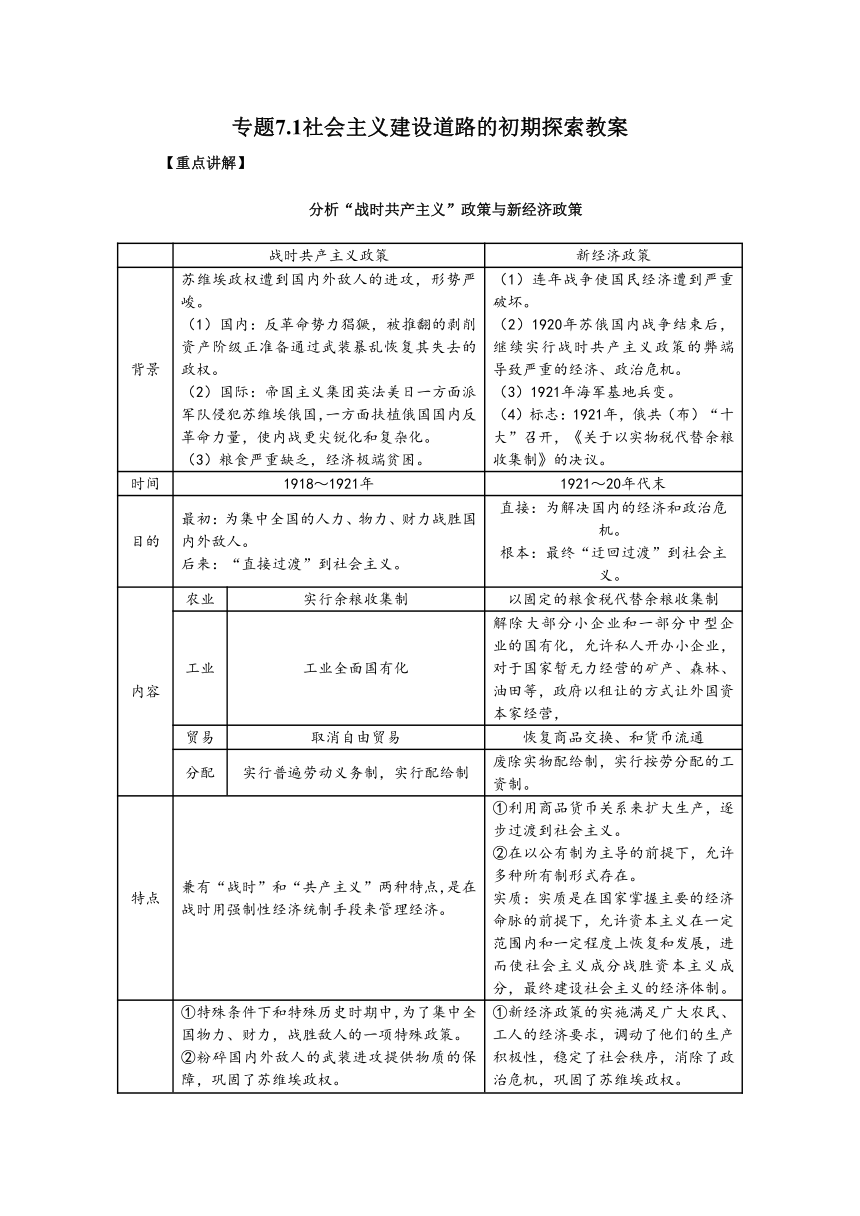

分析“战时共产主义”政策与新经济政策

战时共产主义政策 新经济政策

背景 苏维埃政权遭到国内外敌人的进攻,形势严峻。(1)国内:反革命势力猖獗,被推翻的剥削资产阶级正准备通过武装暴乱恢复其失去的政权。(2)国际:帝国主义集团英法美日一方面派军队侵犯苏维埃俄国,一方面扶植俄国国内反革命力量,使内战更尖锐化和复杂化。(3)粮食严重缺乏,经济极端贫困。 (1)连年战争使国民经济遭到严重破坏。(2)1920年苏俄国内战争结束后,继续实行战时共产主义政策的弊端导致严重的经济、政治危机。(3)1921年海军基地兵变。(4)标志:1921年,俄共(布)“十大”召开,《关于以实物税代替余粮收集制》的决议。

时间 1918~1921年 1921~20年代末

目的 最初:为集中全国的人力、物力、财力战胜国内外敌人。后来:“直接过渡”到社会主义。 直接:为解决国内的经济和政治危机。根本:最终“迂回过渡”到社会主义。

内容 农业 实行余粮收集制 以固定的粮食税代替余粮收集制

工业 工业全面国有化 解除大部分小企业和一部分中型企业的国有化,允许私人开办小企业,对于国家暂无力经营的矿产、森林、油田等,政府以租让的方式让外国资本家经营,

贸易 取消自由贸易 恢复商品交换、和货币流通

分配 实行普遍劳动义务制,实行配给制 废除实物配给制,实行按劳分配的工资制。

特点 兼有“战时”和“共产主义”两种特点,是在战时用强制性经济统制手段来管理经济。 ①利用商品货币关系来扩大生产,逐步过渡到社会主义。②在以公有制为主导的前提下,允许多种所有制形式存在。实质:实质是在国家掌握主要的经济命脉的前提下,允许资本主义在一定范围内和一定程度上恢复和发展,进而使社会主义成分战胜资本主义成分,最终建设社会主义的经济体制。

评价 ①特殊条件下和特殊历史时期中,为了集中全国物力、财力,战胜敌人的一项特殊政策。②粉碎国内外敌人的武装进攻提供物质的保障,巩固了苏维埃政权。③为布尔什维克探索向社会主义过渡提供了一种尝试。④但国内战争的结束,继续实行战时共产主义政策导致严重的经济、政治危机.(它超越了生产力发展的水平,违背了客观经济规律,实践证明它不是无产阶级向社会主义过渡的正确道路)。 ①新经济政策的实施满足广大农民、工人的经济要求,调动了他们的生产积极性,稳定了社会秩序,消除了政治危机,巩固了苏维埃政权。②使国民经济得到回复和发展到1925年,苏俄的粮食作物产量超过了战前(1913年)的水平。③探索了一条在小农占优势的国家向建设社会主义的正确道路,是列宁对社会主义建设理论与实践的探索和创新。

【难点分析】

全面分析斯大林模式

斯大林模式是一种高度集中的政治、经济体制。斯大林模式是前苏联工业化和经济发展过程中所采用的、并且延续约70余年的一种经济体制。它形成的标志为苏联1936年宪法的通过。这种经济体制是一种高度集中的计划经济模式,即通过国家权力,全面干预和管理国民经济各部门,通过指令性计划集中进行资源配置,进行社会生产活动。具体表现为经济运行排斥市场和价值规律;政府通过计划确定全社会的产、供、销和企业的人、财、物等。由于苏联是在斯大林取得领导权后开始全面执行计划经济,由于斯大林还从理论上对计划经济进行了概括,并使其成为苏联乃至于其他一些社会主义国家实行工业化的指导思想,所以,通常人们把计划经济体制称为斯大林模式。接下来我从以下几方面来全面分析斯大林模式。

一、背景

1.国际形势:虽然赢得三年战争的胜利,但仍处于资本主义国家的包围和战争威胁之中;

2.政治形势:1922年苏联成立;列宁逝世后,斯大林上台,通过政治斗争逐渐巩固了自己的领导地位;

3.经济形势:新经济政策的实施,苏联经济迅速恢复,但总体而言其生产力水平仍相对落后,20年代末工业产值仍只占国民经济生产总值的45%。尤其重工业发展不足。

4.历史传统与社会环境:沙皇俄国长期以来是一个农奴制国家,1861年亚历山大二世改革后虽然走上走向资本主义道路,但仍存在大量的农奴制残余;从经济上讲是一个小农经济占主导地位的、落后的农业国;从政治上讲,长期处于沙皇专制统治之下,专制主义的意识形态根深蒂固,而且有着强烈的扩张欲望。

5.思想环境:斯大林多次在国家问题上强调,“阶级的消灭,不是通过阶级斗争消灭的道路,而是经过阶级斗争加强的道路达到的”,“只有最大限度的加强国家政权,才成车次铲除垂死的阶级的残余”。

6.斯大林的个人性格特点:粗暴、非凡的意志力、对人的主观能动性比较看重,对客观规律则尊重不够、带有俄罗斯农民意识。

二、含义

是指苏联在斯大林的领导下,按照斯大林的规划所确立起来的国家政治经济体制。它是苏联在特定的历史条件下(外部受到资本主义国家的包围和战争的威胁;国内受到相对落后的经济文化与历史传统制约;还有斯大林个人的因素)的一种社会主义模式。

三、内容

1.以优先发展重工业为中心的赶超战略。

2.以高度国有化为基础,以行政手段为主配置资源、高度集中的经济体制。

3.缺乏制约和监督的高度集权的政治体制。

四、特征

“斯大林模式”最明显的特征是高度集中或高度集权,并且体现在政治、经济、文化和对外关系体制上。

1.政治体制特征。高度集中的以党代政领导体制;以人治代替法治,有法不依,长官意志盛行,民主法制遭到破坏;自上而下的干部委任制和终身制;党和国家缺乏有效的人民监督体制。党政职权不分,以党代政;权利过分集中于个人,总书记专权;联邦制国家结构的高度中央集权化;践踏法制,漠视民主制度;干部委任制盛行。

2.经济体制特征。所有制形式过于整齐划一;高度集中的部门管理体制;片面强调指令性计划经济,忽视价值规律,排斥市场机制;以行政手段为主管理经济,政治斗争时常干预经济生活;优先发展重工业。

3.文化体制特征。姜长斌认为,“斯大林模式”在文化上的特征是绝对的统一意志和大规模的情报封锁。

4.对外关系特征。从新经济政策的对外开放转向对外封闭,从社会主义国家与资本主义国家和平共处转发冷战对峙,甚至准备并进行热点对抗。

五、评价

1.斯大林模式的贡献(历史地位):斯大林模式是特定历史条件的产物,它在历史上曾建立了不可磨灭的功勋。

(1)斯大林模式比较成功的解决了在资本主义包围和战争威胁中,一个经济和文化落后国家如何很好的建设社会主义这个难度很多的课题,从而丰富和发展了马克思主义关于社会主义建设的理论。

(2) 苏联在短短的二十多年时间里就跑完了资本主义花费了一百年的路程。

(3) 由于斯大林模式,是苏联抢在二战爆发之前基本实现了工业化和农业集体化,为取得卫国战争胜利准备了雄厚的物质基础,保存了民族的生存,赢得了世界人民的尊重。

总之,客观的说在20世纪30年代世界的历史上,斯大林模式留下的不是失败的记录,而是成功的骄傲。尤其是当1929年至1933年,资本主义面临完全危机的时候,苏联进行的社会主义建设成就震惊了西方世界。二战后,它对新生的社会主义国家恢复经济,初步建立社会化大工业的基础,也起到过积极示范作用,从而对资本主义社会形成强大的冲击力。

2.斯大林模式的弊端

(1) 在经济方面,它长期只注重发展重工业和国防工业,是国民经济发展比例失调,人民群众特别是农民的物质生活水平难以得到持续的提高。

(2)在政治方面,高度集中的党政领导体制,自上而下的干部委派体制,缺乏民主的监督机制,致使以党代政、党政不分的现象被认为是体现党的领导的正常原则而被肯定下来。

(3) 在思想文化方面,高度集中的文化管理体制导致学术民主的消失。

(4)在国际方面,针对帝国主义搞封锁、反对开放、主张封闭,提倡关起门来搞建设。

(5) 苏联斯大林模式的危害性还在于,斯大林将这一特殊历史条件下形成的模式绝对化和普遍化。

六、影响

由于苏联作为世界上第一个社会主义国际的特殊地位,对第二次世界大战后新建的人民民主国家产生了重大的影响,各国在社会主义改造和建设的实践中,都不同程度的沿用了斯大林的理论和模式。当新科技革命的浪潮袭来时,当时代主题由战争和革命向和平与发展逐渐过渡时,斯大林模式与生俱来的弊端便日趋显现出来。斯大林模式成为20世纪社会主义国家兴衰成败、是非得失的历史和逻辑起点,成为社会主义改革兴起的深沉原因。

1.确立人类历史上第一个社会主义制度,坚持社会主义的基本特征。

2.探索出一条不同于历史上资本主义发展模式的社会主义工业化道路,保证了苏联实现社会主义工业化。首先,迅速实现苏联的工业化,其工业产值及其在世界工业中的比重在一个较短的时间内居于世界前列,使作为落后农业国的俄国发展成为一个强大的工业化国家。其次,建立了独立的门类齐全的工业体系,特别是重型工业和国防军事工业的基础上,创立了在当时领先于国际水平的核技术、航天技术等等,使苏联一度跻身世界科技先进国行列。

3.保证了卫国战争的胜利。

4.实行了一些违背社会主义原则的政策。这种高度集权的模式妨碍了社会主义制度的优越性的充分发挥,表明苏联在探索社会主义发展道路方面存在着巨大的误区。从长远看,它严重阻碍了苏联的进一步发展,最终导致苏联1991年解体。

七、认识

是苏联进行社会主义建设的探索和创新,曾在初期和战争时期发挥过积极作用,但不是建设社会主义的惟一模式。

八、斯大林模式带给我们的经验教训

制定政策时一定要坚持生产关系适应生产力发展的原则;要从国情出发;坚持可持续发展战略,农、轻、重按适当比例平衡发展,还要充分发挥市场货币关系,尊重价值规律,使企业又充分的自主权,不能单纯以行政命令管理经济;制定农业政策必须考虑农民的利益,要注重改善民生,协调积累和消费的关系,不能过分地剥夺人民利益来求得国家的发展;要发扬社会主义民主,加强民主法制建设,反对个人权利凌驾于法律之上,杜绝盲目的个人崇拜;要坚定不移地奉行和平自主的外交政策,反对霸权主义,尤其是要反对任意牺牲弱小国家民族的利益来满足大国的需要。

【易混知识】

一、列宁新经济政策与罗斯福新政的比较

新经济政策 罗斯福新政

不同点 背景 战时共产主义政策引起政治、经济危机 1929~1933年经济危机加剧了美国的政治、经济危机

性质和前提条件 无产阶级专政 资产阶级专政

根本目的 为了恢复国民经济,建立社会主义经济体制,巩固工农联盟 为了维护资产阶级统治秩序,减轻经济危机对美国的破坏

方式 以市场调节为住,利用市场与货币关系来扩大生产,国家放松对经济的干预 实行国家干预经济的方法

侧重点 农业 工业

作用 使俄国的经济生产恢复到战前的水平,巩固了工农联盟 促进了生产力的发展,遏制了美国法西斯势力的发展,巩固了资本主义制度

相同点 都面临内忧外患的局势,在经济出现危机的情况下推行;都缓解了危机 ;都注意利用不同经济制度的长处 ;在农业政策上都主张国家对农业进行干预或调节,以促进农业恢复和发展,从而巩固政权。

二、斯大林模式和西方模式、中国特色社会主义模式的比较

西方模式 斯大林模式 中国特色社会主义模式

所有制形式 生产资料私有制 生产资料公有制 以公有制为主体、多种所有制成分并存

工业化道路 先轻工业后重工业 优先发展重工业 农轻重工业协调发展

农业制度 资本主义大农场 集体化农庄 家庭联产承包责任制

经济体制 市场经济体制 高度集中的计划经济体制 社会主义市场经济体制

政治制度 君主立宪制、共和制等 高度集中的政治体制(高度集权、一党制度等) 人民代表大会制度、政治协商制度、民族区域自治制度

【学法导航】

1.列表比较战时共产主义政策与新经济政策的异同。

2.阅读列宁《论粮食税》、《列宁文集》等历史文献,学习用历史材料说明历史问题的方法。

3.联系中国目前改革开放的现实,认识新经济政策在社会主义建设道路探索方面所做出的重要贡献。

4.观看有关苏联的影视作品,阅读有关的文学作品,了解苏俄、苏联社会主义建设的基本情况。

【小资料】

苏联工业化中的重要工程──第聂伯河水电站

第聂伯河水电站位于乌克兰第聂伯河下游,靠近乌克兰的扎波罗热市。大坝为混凝土溢流坝,最大坝高60m,坝顶长760m,非溢流坝顶长251m。1号水电站装机容量55.8万kW。第聂伯1号水电站水库总库容24.6亿m3,有效库容5.3亿m3,为季调节水库,淹没面积78km2年平均发电量30亿kW·h,是当时世界上最大的水电站。1927年至1939年建设,由美国工程师援助建设。其电力直接供应新建的扎波罗热钢铁联合企业。该电站是苏联社会主义工业化的标志。1941年6月,卫国战争爆发9月底基辅沦陷前夕,苏联最高统帅部下令炸毁电站,使纳粹不能获得电力。1944年乌克兰解放后,修复工程动工,1947年第一台机组投入运行,1950年修复工程竣工,修复后的水电站总库容33.2亿m3,有效库容8.5亿m3。装机容量增加到65万kW,年平均发电量36.4亿kW·h。1969年在1号电站左岸兴建第聂伯2号水电站,装机容量82.8万kW,年平均发电量50亿kW·h,总装机147.8万kW。2号扩建水电站于1969年动工,1974年第一台机组投入运行,1975年工程竣工。该工程具有发电和航运等综合效益。因建第聂伯水电站(148万千瓦)而形成第聂伯河水库。1933年蓄水,面积410平方公里,库容33亿立方米。平均深8.2米,水位变幅2.9米。水库改善了第聂伯河通航条件,使基辅以下可通航。尚有城市供水、灌溉、渔业之利。

坝址地处平原河谷,地势低洼,两岸不对称,左岸靠近丘陵区。年平均径流量530亿m3,相应的年平均流量1650m3/s,实测最大流量23500m3/s,最小流量114m3/s,年输沙量860万t。年平均气温10℃,年平均降水量454mm。河床覆盖层为淤泥和细砂层,基岩为花岗岩和花岗片麻岩,夹有伟晶侵入体,有些地段夹有高岭土和破坏严重的花岗片麻岩。水电站设计水头35.2m,水库水位变幅1.4m,为日和周调节水库。

【体验高考】

1.(2011·北京卷)1971年,苏联政府在关于五年计划的报告中说:“商品货币关系在我国具有新的、社会主义的内容。当然,我们要批驳主张用市场调节作用取代国家集中计划的主导作用的各种错误观点。”这表明苏联政府试图( )

A.废除对企业的指令性计划 B.由市场决定产品价格

C.鼓励私营企业发展 D.减少对企业的行政干预

【解析】题干中的引文有两层意思,以|“当然”为分界。前一段说的意思是市场调节发挥了巨大、有效作用,后一段强调仍然要坚持国家集中计划的主导作用不变。言下之意就是,大方向、大主导的国家计划不能改变,只是要稍微放手日益作用显著的市场调节,即“减少对企业的行政干预”。

【答案】D。

2.(2011·全国卷)某博物馆收藏的一份传单写道:“彼得格勒城市及郊区的所有工人、水兵、赤卫队和铁路组织的会议……决定,派我们中间的优秀分子加入‘为饥饿的彼得格勒到农村征粮’的队伍。”这一传单出现的历史背景应是( )

A.政府的战争政策造成粮荒 B.新生的苏维埃政权面临困境

C.农业集体化运动出现失误 D.德国法西斯大举入侵苏联

【解析】从材料中“彼得格勒城市及郊区的所有工人、水兵、赤卫队和铁路组织”可断定指的是新生的苏维埃政权,“为饥饿的彼得格勒到农村征粮”反映了苏维埃政权面临的粮食危机(而采取的“余粮收集制”经济政策)。

【答案】B。

3.(2010·重庆卷)右图是一幅苏联宣传画。当时的苏联( )

A.对外国资本的依赖性比较强

B.已顺利完成第三个五年计划

C.受世界经济危机的冲击严重

D.工业生产增长的速度明显下降

【解析】注意宣传画中“保卫莫斯科”的字样,这是莫斯科保卫战时期,二战期间,苏联的工业生产增长速度明显下降了。苏联建设没有对外资本的依赖,因为二战的爆发,苏联没有顺利完成第三个五年计划,苏联没有融入资本主义的世界市场,世界经济危机对苏联的冲击不大。

【答案】B。

同课章节目录

- 专题一 古代中国的经济的基本结构与特点

- 一 古代中国的农业经济

- 二 古代中国的手工业经济

- 三 古代中国的商业经济

- 四 古代中国的经济政策

- 专题二 近代中国资本主义的曲折发展

- 一 近代中国民族工业的兴起

- 二 民国时期民族工业的曲折发展

- 三 近代中国资本主义的历史命运

- 专题三 中国社会主义建设道路的探索

- 一 社会主义建设在探索中曲折发展

- 二 伟大的历史性转折

- 三 走向社会主义现代化建设新阶段

- 专题四 中国近现代社会生活的变迁

- 一 物质生活和社会习俗的变迁

- 二 交通和通信工具的进步

- 三 大众传播媒介的更新

- 专题五 走向世界的资本主义市场

- 一 开辟文明交往的航线

- 二 血与火的征服与掠夺

- 三 “蒸汽”的力量

- 四 走向整体的世界

- 专题六 罗斯福新政与当代资本主义

- 一 “自由放任”的美国

- 二 罗斯福新政

- 三 当代资本主义的新变化

- 专题七 苏联社会主义建设的经济与教训

- 一 社会主义建设道路的初期探索

- 二 斯大林模式的社会主义建设道路

- 三 苏联社会主义改革与挫折

- 专题八 当今世界经济的全球化趋势

- 一 二战后资本主义世界经济体系的形成

- 二 当今世界经济区域集团化的发展

- 三 经济全球化的世界

- 学习与探究之一:图说中国经济的发展

- 学习与探究之二:对社区居民生活方式变迁的调查

- 学习与探究之三:为哥伦布领航