人音版(五线谱) (北京)二年级下册音乐 第一单元 音乐小屋|教案

文档属性

| 名称 | 人音版(五线谱) (北京)二年级下册音乐 第一单元 音乐小屋|教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 426.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2021-05-17 21:22:51 | ||

图片预览

文档简介

音乐小屋

——小学二年级唱歌课教学设计

教学基本信息

课题 音乐小屋

学科 音乐 学段

年级 二年级

相关 领域 核心内容:音乐表现要素及其表现领域中的演唱、识读乐谱

相关内容:创造领域中的探索音响与音乐

辅助内容:音乐与社会生活

是否已实施 已实施

一、指导思想与理论依据

(一)指导思想

本课以音乐审美为核心、面向全体学生、重视音乐实践为指导思想。

(二)理论依据

本课依据《音乐课程标准》中表现领域的相关建议,引导学生积极参与聆听、演唱等音乐实践活动。

二、教学背景分析

(一)教学内容分析

1.作品分析

(1)总体介绍

《音乐小屋》是北京市义务教育课程改革实验教材第四册第二课《音乐是好朋友》中的一首学唱曲目。《音乐小屋》是一首由李众作词、潘振声作曲的轻松、愉快的儿童歌曲。歌词采用了比喻的手法,将“叮叮咚咚的音乐世界”比喻成“充满快乐的小屋”,生动地再现了儿童学习音乐时活泼、欢乐的情景,同时也抒发了孩子们对音乐的喜爱之情。

歌曲短小幽默,整首歌曲洋溢着孩子们对音乐的喜爱之情。

(2)特点说明

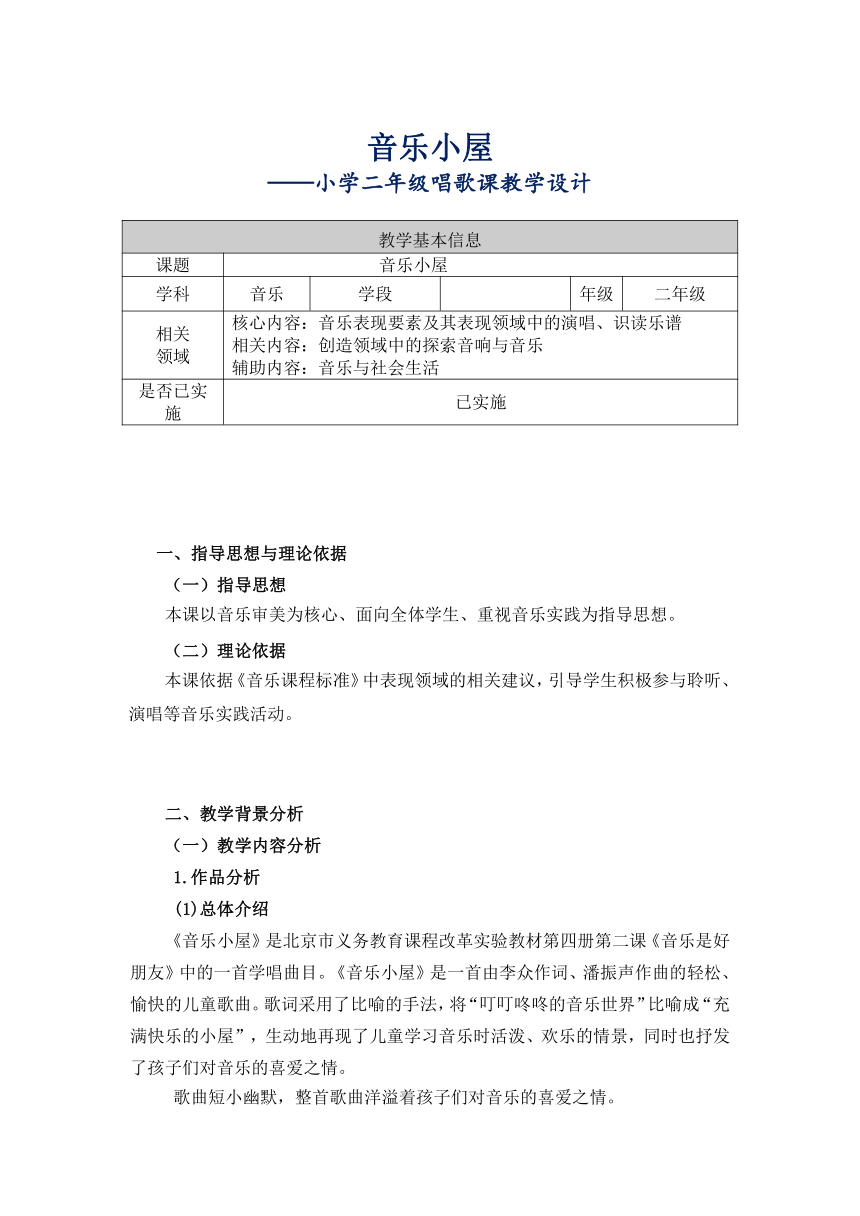

歌曲旋律为2/4拍,bE大调,四乐句一段体结构。第一乐句四小节,下行三度音程起句,1、3、5三个音及跳跃的节奏,使旋律显得轻松、愉悦。第二乐句是第一乐句的变化重复,再次呈现出欢快跳跃的情绪。第三乐句在前两乐句的基础上将句幅拉宽,节奏变化不大,旋律以下方二度模进的手法展开,在跳跃式进行的基础上,句尾加入了两次级进式的下行模进,使音乐显得更为流畅。第四乐句变化重复了第三乐句,并恢复了歌曲欢快跳跃的感觉。

2.相关内容

(1)曲作者

潘振声(1933.1.18-2009.5.14),男,蒙古族,生于上海,国家一级作曲家。主要从事儿童音乐创作,曾任宁夏音协主席、宁夏文联副主席、江苏省文联副主席、中国音协常务理事等职。1992年起享受国务院特殊津贴。

潘振声创作了大量儿童歌曲并获得很多奖项,被誉为当代“儿歌大王”。他在全国报刊、电台发表了千余首作品,代表作有《小鸭子》《一分钱》《好妈妈》《嘀哩嘀哩》《祖国祖国我们爱你》等,其中《嘀哩嘀哩》获中国唱片总公司1992年金唱片创作特别奖。本世纪又以《古诗新唱》《56个民族新儿歌》赢得盛誉。

(2)词作者

李众(笔名:芒种、黎中) 中央电视台少儿频道高级编辑 中国儿童音乐学会副会长 中国音乐家协会会员 中国音乐文学学会会员 中国著作权协会会员 词作家 主要作品:《卓玛》《这片胡杨》《少年梦想》《黄河涛声》《小镇故事》《夸父追日》《愚公移山》《女娲补天》《百变小魔女》《花木兰》《小桥流水》《童话香巴拉》《灰姑娘的梦》《音乐小屋》《绿荫》《爱星满天》。李众的多首作品被收入全国小学生音乐教材。

(3)版本选择

教材配套音响中的调高为1=bE,与文本一致,因此,在本节课中教师采用bE调给学生进行伴奏。

(二)学生情况分析

1.歌唱能力

我校二年级学生能够用正确的姿势、自然的呼吸,参与齐唱或独唱活动。在歌唱习惯上不是很理想,还需改进。他们有时容易受旋律惯性的影响,在学唱过程中出现音准问题,因此还需教师的指导。

2.识读乐谱能力

能够模仿简单节奏,能用唱名模唱简单乐谱。

3.学习兴趣及相关积累

学生乐于参与音乐实践活动,以形象思维为主,好奇、好动、模仿力强。喜欢演唱,也学过许多的歌曲。如:学唱过《小红帽》、《我的好妈妈》、《音乐是好朋友》等。

(三)教学方式与手段说明

1.借助手势进行音准训练;

2.运用接龙的形式演唱乐谱,锻炼内心听觉能力和演唱能力,体会旋律进行的特点。

3.演唱相同题材的歌曲,丰富学生的审美想象,提高歌唱兴趣及表现力。

(四)技术准备

1. 用overtrue打谱软件制作歌曲完整谱例;

2. 用会声会影编辑视频文件;

3.用coolpro2编辑声音文件;

4.使用(Powerpoint)制作课件。

(五)前期教学状况、问题与对策

状 况 与 问 题 对 策

在听辩音组的环节学生有可能听不准确。 通过教师弹奏,引导学生在聆听的音乐活动中,感受到音高。

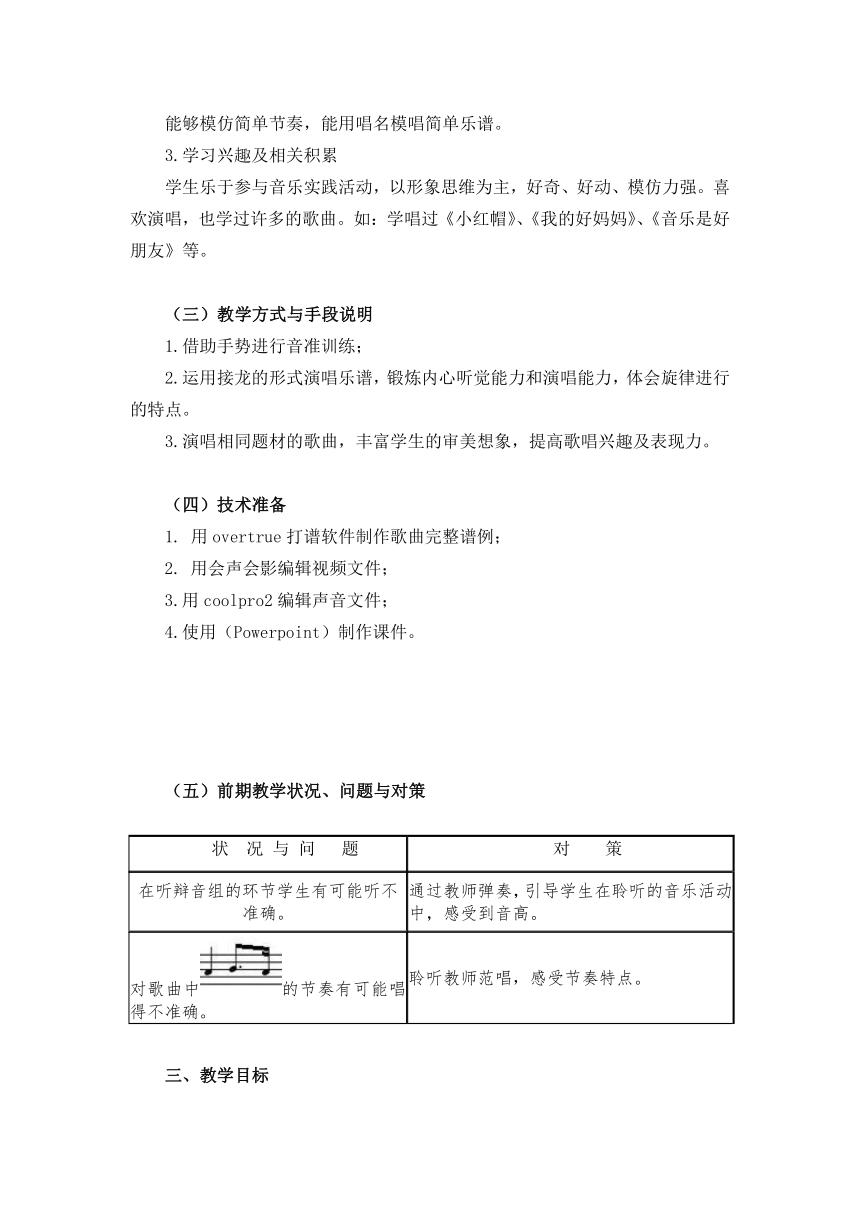

对歌曲中的节奏有可能唱得不准确。 聆听教师范唱,感受节奏特点。

三、教学目标

(一)情感、态度、价值观目标

喜欢演唱歌曲《音乐小屋》,乐于和伙伴一起参与本课的音乐活动。

(二)过程与方法目标

在学习及演唱歌曲《音乐小屋》的过程中巩固听唱法,熟悉高位置及轻快有弹性的歌唱方法。

(三)知识与技能目标

1.能随音乐准确地表现歌曲的节拍,感受歌曲轻松、愉快的情绪。

2.能用轻快、有弹性的声音准确地演唱歌曲《音乐小屋》,表达对音乐的喜爱之情。

四、教学重点与难点

(一)教学重点

歌曲《音乐小屋》的学习与演唱

(二)教学难点

轻声高位置地歌唱、轻快有弹性的声音控制、第三乐句开始的音准、整首歌词的准确记忆等

五、教学过程:

(一)基本练习

【环节目标:能唱准s m、f r的音组。】

【设计意图:培养学生正确的聆听、演唱的习惯,通过模唱音组为准确演唱歌曲做准备。】

活动1.0——创设氛围

教师引导学生走进教室,创设良好的音乐学习氛围,为下一步学习活动做准备。

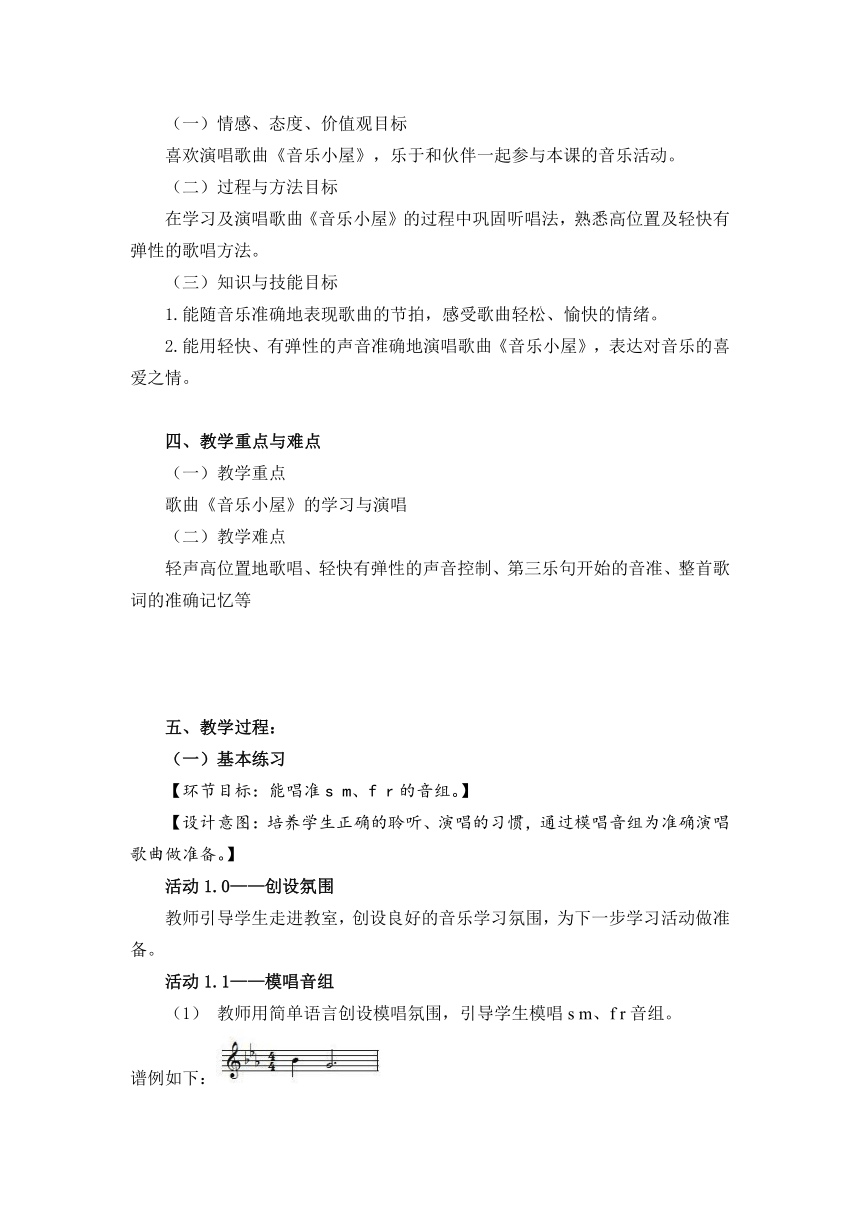

活动1.1——模唱音组

教师用简单语言创设模唱氛围,引导学生模唱s m、f r音组。

谱例如下:

教师语言:同学们,欢迎大家来到音乐王国。听,音乐王国里想起了叮叮咚咚的琴声。(教师慢速弹奏bE调:)谁能用轻声高位置的“叮咚”声来模仿一遍。

(2)学生举手用“叮咚”声模唱老师弹奏的旋律。

(3)教师继续慢速弹奏bE调:弹奏,学生举手练习轻声高位置地模唱。

(4)教师慢速弹奏bE调:弹奏,引导学生倾听并练习轻声高位置地模唱。

(二)学唱歌曲第一段

【环节目标:能准确演唱第一段歌词。】

【设计意图:采用听唱法让学生熟悉歌曲旋律、歌词,通过分组唱、个别唱是学生尽快学会歌曲第一段歌词。】

活动2.1——聆听感知

(1)教师随伴奏录音范唱歌曲第一乐段歌词,引导学生聆听并说一说歌曲的情绪、节拍。

(2)教师出示歌篇并播放歌曲第一乐段的范唱录音,引导学生聆听。

(3)教师再次引导学生聆听歌曲,感知歌曲情绪并进行二拍子的律动。

活动2.2——学唱歌词(第一段词)

(1)教师引导学生轻声高位置并有感情地朗读歌词

(2)教师弹奏歌曲旋律,学生轻声随唱

(3)教师引导部分学生有表情地演唱第一乐段歌词。

(4)教师针对问题给予指导

①引导提问的学生尝试演唱,其他学生聆听是否正确。如果正确集体随唱。

②如果提问的学生不能准确演唱,教师引导其他学生尝试演唱。如果正确先请提问的学生模唱,再让同学集体随唱。

③如果其他学生不能准确演唱,教师直接范唱并引导全体学生模唱,最后再让提问的学生模唱。

(5)教师指挥学生随范唱及伴奏录音有表情地演唱歌曲。

活动2.3——学唱歌词(第二段词)

(1)教师引导:在快乐的音乐小屋中,我们的心情怎么样?(学生回答)想一想,我们可以把歌词中的“叮咚”换成什么词来表达我们高兴的心情呢?(啦啦啦,来来来等)

(2)教师播放歌曲完整的伴奏录音,并引导学生演唱两段歌词。(第一段的象声词为“叮咚”,第二段的象声词为“啦啦”等。)最后的结束句教师演唱。

(3)教师指导学生演唱结束句,并引导学生再次演唱第二段歌词。

(三) 完整演唱全曲

【环节目标:能较准确地演唱歌曲《音乐小屋》,并有意识地运用连音、断音两种唱法表现音乐。】

【设计意图:在前期分段学唱的基础上,通过再次聆听范唱,感染启发学生有意识地尝试运用连、断对比的方法表现歌曲的情绪情感。】

活动3.0——演唱全曲

(1)教师播放《音乐小屋》音响,学生集体演唱。

(2)教师弹奏《音乐小屋》,学生有感情的演唱。

(3)教师播放《音乐小屋》的伴奏录音,部分学生单独或小组演唱。

(四)巩固提高

活动4.1——试唱曲谱

(1)教师出示特别标记的曲谱

(一、二乐句相似,且单数小节重复单数小节,三四乐句开头相同,)并范唱,引导学生初步发现规律。)

(2)教师引导学生接唱曲谱。如一二乐句,教师唱三四小节,三四乐句,教师唱中间两小节,其余曲谱有学生接唱。并进一步引导学生发现规律。

(3)教师出示不完整的曲谱,学生尝试接唱曲谱。

谱例1.

谱例2.

(五)拓展提升

【环节目标:了解《音乐小屋》的作者,并尝试用打击乐伴奏的形式表现歌曲。】

【设计意图:在表演中巩固歌曲演唱和表现 。】

活动5.1——介绍作者

教师出示作者潘振声照片,并向学生介绍其生平及代表作品。

教师语言:你们知道,这首快乐好听的歌曲是谁作曲的吗?他就是我国著名的“儿歌大王”潘振声爷爷,他一生写了一千多首儿童歌曲呢!(PPT出示潘振声的照片)下面我们就来听几首。(小鸭子、好妈妈、一分钱、春天在哪里等)

课件出示:

活动5.2——打击乐伴奏

教师播放《音乐小屋》伴奏,学生用打击乐器伴奏

(2)教师小结:多好听的音乐呀!我想,同学们如果经常聆听这样的音乐,心情也一定会轻松、愉快的。最后,让我们在《音乐小屋》的音乐声中结束今天的音乐课吧!同学们再见!(教师播放歌曲《音乐小屋》的范唱音响,学生边听边唱边走出教室。)

六、学习评价方式

本课的学习评价包括教师评价和学生评价两种方式。

(一)教师评价

本课中教师的激励性评价贯穿始终。通过观察学生的课堂表现,聆听学生的演唱方法,歌唱声音等,对其学习态度、歌唱习惯、歌唱表现力等方面给予鼓励性的语言评价。

(二)学生评价

学生评价主要是在歌曲《音乐小屋》的学唱及演唱过程中,针对个别学生演唱时的情绪、歌唱方法、表情等进行自评和互评。

七、教学设计的特点

(一) 以“听”为中心,感受体验作品旋律

音乐是听觉的艺术。音乐艺术的一切实践都须依赖于听觉。唱歌、音乐创作等活动都离不开听觉的主导作用。在学习《音乐小屋》这首作品时,教师把学生对音乐听觉思维的培养放在首位,淡化了在学习活动中“教师教,学生唱”的知识传递,让学生带着不同问题尝试用“听”感受本作品的旋律、节奏的特点,在不同程度的听的过程中加深学生对音乐旋律的记忆。

(二) 梳理歌曲,让音乐学习乐趣无穷

整堂课以学生为本,以审美为核心,以情感体验为主线,运用“听、想、唱、谈、演、创”等多种艺术实践方式,把学生引入自主、轻松、愉快、和谐的文化氛围中,体现了循序渐进的教学原则。由熟悉旋律、聆听歌曲到完整演唱和创作表演,是按由浅入深的学习规律展开的,发展了学生的感官功能,提高了运用音乐艺术形式进行表达、交流的能力。

八、教学反思

(一)充分发挥学生的特长,合理的运用教学资源

把教学中的重点、难点制成PPT图片和规范的音响资料,引导学生模仿和训练,使学生易于参与,较好掌握。

在视唱歌谱时,考虑到学生年龄较小,视唱能力较弱,所以安排了师生接龙视唱环节,降低了学生识谱的难度,并增强了趣味性,让学生与老师一起体验识谱的乐趣与成就感,学生兴致很高,效果很好。

(二)听、唱恰当结合,提高音乐能力

本课遵循听觉艺术的感知规律,突出了音乐学科的特点,把发展学生的音乐听觉贯穿于所有的音乐活动之中。

在基本训练环节,学生聆听老师演唱旋律音组,模仿唱出;

学习歌曲的过程中,先聆听教师富有感染力的范唱,再进行学唱;遇到问题,先听,感受特点,再去进行演唱实践;随伴奏录音演唱前,先聆听伴奏,和老师钢琴伴奏进行对比,从而感受出速度的变化对情绪的影响,时时听,处处听,才能有针对性的唱,从而达到理想的学习效果。

(三)人人参与表演,勇于展示自己

在歌曲表演中,学生先以小组的形式表演,这不仅满足了大多数学生的表现欲望,也使一些胆小、怕羞的孩子敢于在众人面前和伙伴一起展示自己,久而久之,再进行单独表演,心理上就不那么紧张了。

本节课从教学整体过程和教学模式的探索上还有很多反思。从教学模式上,课堂应该是学生发展的空间,是学生学习的天地,也是学生展现的舞台,老师应从表演舞台退到导演的位置,把课堂这一舞台让给学生,在歌曲教学中,教师又很难摆脱主导位置,因为要有方法的指导学生演唱,这就使课堂变成接受与被接受的模式。能否在歌唱教学中体现既轻松愉悦又让学生在掌握演唱技巧的同时自我体会、自我创造的教学模式有待我们每一位一线老师去探究学习。

——小学二年级唱歌课教学设计

教学基本信息

课题 音乐小屋

学科 音乐 学段

年级 二年级

相关 领域 核心内容:音乐表现要素及其表现领域中的演唱、识读乐谱

相关内容:创造领域中的探索音响与音乐

辅助内容:音乐与社会生活

是否已实施 已实施

一、指导思想与理论依据

(一)指导思想

本课以音乐审美为核心、面向全体学生、重视音乐实践为指导思想。

(二)理论依据

本课依据《音乐课程标准》中表现领域的相关建议,引导学生积极参与聆听、演唱等音乐实践活动。

二、教学背景分析

(一)教学内容分析

1.作品分析

(1)总体介绍

《音乐小屋》是北京市义务教育课程改革实验教材第四册第二课《音乐是好朋友》中的一首学唱曲目。《音乐小屋》是一首由李众作词、潘振声作曲的轻松、愉快的儿童歌曲。歌词采用了比喻的手法,将“叮叮咚咚的音乐世界”比喻成“充满快乐的小屋”,生动地再现了儿童学习音乐时活泼、欢乐的情景,同时也抒发了孩子们对音乐的喜爱之情。

歌曲短小幽默,整首歌曲洋溢着孩子们对音乐的喜爱之情。

(2)特点说明

歌曲旋律为2/4拍,bE大调,四乐句一段体结构。第一乐句四小节,下行三度音程起句,1、3、5三个音及跳跃的节奏,使旋律显得轻松、愉悦。第二乐句是第一乐句的变化重复,再次呈现出欢快跳跃的情绪。第三乐句在前两乐句的基础上将句幅拉宽,节奏变化不大,旋律以下方二度模进的手法展开,在跳跃式进行的基础上,句尾加入了两次级进式的下行模进,使音乐显得更为流畅。第四乐句变化重复了第三乐句,并恢复了歌曲欢快跳跃的感觉。

2.相关内容

(1)曲作者

潘振声(1933.1.18-2009.5.14),男,蒙古族,生于上海,国家一级作曲家。主要从事儿童音乐创作,曾任宁夏音协主席、宁夏文联副主席、江苏省文联副主席、中国音协常务理事等职。1992年起享受国务院特殊津贴。

潘振声创作了大量儿童歌曲并获得很多奖项,被誉为当代“儿歌大王”。他在全国报刊、电台发表了千余首作品,代表作有《小鸭子》《一分钱》《好妈妈》《嘀哩嘀哩》《祖国祖国我们爱你》等,其中《嘀哩嘀哩》获中国唱片总公司1992年金唱片创作特别奖。本世纪又以《古诗新唱》《56个民族新儿歌》赢得盛誉。

(2)词作者

李众(笔名:芒种、黎中) 中央电视台少儿频道高级编辑 中国儿童音乐学会副会长 中国音乐家协会会员 中国音乐文学学会会员 中国著作权协会会员 词作家 主要作品:《卓玛》《这片胡杨》《少年梦想》《黄河涛声》《小镇故事》《夸父追日》《愚公移山》《女娲补天》《百变小魔女》《花木兰》《小桥流水》《童话香巴拉》《灰姑娘的梦》《音乐小屋》《绿荫》《爱星满天》。李众的多首作品被收入全国小学生音乐教材。

(3)版本选择

教材配套音响中的调高为1=bE,与文本一致,因此,在本节课中教师采用bE调给学生进行伴奏。

(二)学生情况分析

1.歌唱能力

我校二年级学生能够用正确的姿势、自然的呼吸,参与齐唱或独唱活动。在歌唱习惯上不是很理想,还需改进。他们有时容易受旋律惯性的影响,在学唱过程中出现音准问题,因此还需教师的指导。

2.识读乐谱能力

能够模仿简单节奏,能用唱名模唱简单乐谱。

3.学习兴趣及相关积累

学生乐于参与音乐实践活动,以形象思维为主,好奇、好动、模仿力强。喜欢演唱,也学过许多的歌曲。如:学唱过《小红帽》、《我的好妈妈》、《音乐是好朋友》等。

(三)教学方式与手段说明

1.借助手势进行音准训练;

2.运用接龙的形式演唱乐谱,锻炼内心听觉能力和演唱能力,体会旋律进行的特点。

3.演唱相同题材的歌曲,丰富学生的审美想象,提高歌唱兴趣及表现力。

(四)技术准备

1. 用overtrue打谱软件制作歌曲完整谱例;

2. 用会声会影编辑视频文件;

3.用coolpro2编辑声音文件;

4.使用(Powerpoint)制作课件。

(五)前期教学状况、问题与对策

状 况 与 问 题 对 策

在听辩音组的环节学生有可能听不准确。 通过教师弹奏,引导学生在聆听的音乐活动中,感受到音高。

对歌曲中的节奏有可能唱得不准确。 聆听教师范唱,感受节奏特点。

三、教学目标

(一)情感、态度、价值观目标

喜欢演唱歌曲《音乐小屋》,乐于和伙伴一起参与本课的音乐活动。

(二)过程与方法目标

在学习及演唱歌曲《音乐小屋》的过程中巩固听唱法,熟悉高位置及轻快有弹性的歌唱方法。

(三)知识与技能目标

1.能随音乐准确地表现歌曲的节拍,感受歌曲轻松、愉快的情绪。

2.能用轻快、有弹性的声音准确地演唱歌曲《音乐小屋》,表达对音乐的喜爱之情。

四、教学重点与难点

(一)教学重点

歌曲《音乐小屋》的学习与演唱

(二)教学难点

轻声高位置地歌唱、轻快有弹性的声音控制、第三乐句开始的音准、整首歌词的准确记忆等

五、教学过程:

(一)基本练习

【环节目标:能唱准s m、f r的音组。】

【设计意图:培养学生正确的聆听、演唱的习惯,通过模唱音组为准确演唱歌曲做准备。】

活动1.0——创设氛围

教师引导学生走进教室,创设良好的音乐学习氛围,为下一步学习活动做准备。

活动1.1——模唱音组

教师用简单语言创设模唱氛围,引导学生模唱s m、f r音组。

谱例如下:

教师语言:同学们,欢迎大家来到音乐王国。听,音乐王国里想起了叮叮咚咚的琴声。(教师慢速弹奏bE调:)谁能用轻声高位置的“叮咚”声来模仿一遍。

(2)学生举手用“叮咚”声模唱老师弹奏的旋律。

(3)教师继续慢速弹奏bE调:弹奏,学生举手练习轻声高位置地模唱。

(4)教师慢速弹奏bE调:弹奏,引导学生倾听并练习轻声高位置地模唱。

(二)学唱歌曲第一段

【环节目标:能准确演唱第一段歌词。】

【设计意图:采用听唱法让学生熟悉歌曲旋律、歌词,通过分组唱、个别唱是学生尽快学会歌曲第一段歌词。】

活动2.1——聆听感知

(1)教师随伴奏录音范唱歌曲第一乐段歌词,引导学生聆听并说一说歌曲的情绪、节拍。

(2)教师出示歌篇并播放歌曲第一乐段的范唱录音,引导学生聆听。

(3)教师再次引导学生聆听歌曲,感知歌曲情绪并进行二拍子的律动。

活动2.2——学唱歌词(第一段词)

(1)教师引导学生轻声高位置并有感情地朗读歌词

(2)教师弹奏歌曲旋律,学生轻声随唱

(3)教师引导部分学生有表情地演唱第一乐段歌词。

(4)教师针对问题给予指导

①引导提问的学生尝试演唱,其他学生聆听是否正确。如果正确集体随唱。

②如果提问的学生不能准确演唱,教师引导其他学生尝试演唱。如果正确先请提问的学生模唱,再让同学集体随唱。

③如果其他学生不能准确演唱,教师直接范唱并引导全体学生模唱,最后再让提问的学生模唱。

(5)教师指挥学生随范唱及伴奏录音有表情地演唱歌曲。

活动2.3——学唱歌词(第二段词)

(1)教师引导:在快乐的音乐小屋中,我们的心情怎么样?(学生回答)想一想,我们可以把歌词中的“叮咚”换成什么词来表达我们高兴的心情呢?(啦啦啦,来来来等)

(2)教师播放歌曲完整的伴奏录音,并引导学生演唱两段歌词。(第一段的象声词为“叮咚”,第二段的象声词为“啦啦”等。)最后的结束句教师演唱。

(3)教师指导学生演唱结束句,并引导学生再次演唱第二段歌词。

(三) 完整演唱全曲

【环节目标:能较准确地演唱歌曲《音乐小屋》,并有意识地运用连音、断音两种唱法表现音乐。】

【设计意图:在前期分段学唱的基础上,通过再次聆听范唱,感染启发学生有意识地尝试运用连、断对比的方法表现歌曲的情绪情感。】

活动3.0——演唱全曲

(1)教师播放《音乐小屋》音响,学生集体演唱。

(2)教师弹奏《音乐小屋》,学生有感情的演唱。

(3)教师播放《音乐小屋》的伴奏录音,部分学生单独或小组演唱。

(四)巩固提高

活动4.1——试唱曲谱

(1)教师出示特别标记的曲谱

(一、二乐句相似,且单数小节重复单数小节,三四乐句开头相同,)并范唱,引导学生初步发现规律。)

(2)教师引导学生接唱曲谱。如一二乐句,教师唱三四小节,三四乐句,教师唱中间两小节,其余曲谱有学生接唱。并进一步引导学生发现规律。

(3)教师出示不完整的曲谱,学生尝试接唱曲谱。

谱例1.

谱例2.

(五)拓展提升

【环节目标:了解《音乐小屋》的作者,并尝试用打击乐伴奏的形式表现歌曲。】

【设计意图:在表演中巩固歌曲演唱和表现 。】

活动5.1——介绍作者

教师出示作者潘振声照片,并向学生介绍其生平及代表作品。

教师语言:你们知道,这首快乐好听的歌曲是谁作曲的吗?他就是我国著名的“儿歌大王”潘振声爷爷,他一生写了一千多首儿童歌曲呢!(PPT出示潘振声的照片)下面我们就来听几首。(小鸭子、好妈妈、一分钱、春天在哪里等)

课件出示:

活动5.2——打击乐伴奏

教师播放《音乐小屋》伴奏,学生用打击乐器伴奏

(2)教师小结:多好听的音乐呀!我想,同学们如果经常聆听这样的音乐,心情也一定会轻松、愉快的。最后,让我们在《音乐小屋》的音乐声中结束今天的音乐课吧!同学们再见!(教师播放歌曲《音乐小屋》的范唱音响,学生边听边唱边走出教室。)

六、学习评价方式

本课的学习评价包括教师评价和学生评价两种方式。

(一)教师评价

本课中教师的激励性评价贯穿始终。通过观察学生的课堂表现,聆听学生的演唱方法,歌唱声音等,对其学习态度、歌唱习惯、歌唱表现力等方面给予鼓励性的语言评价。

(二)学生评价

学生评价主要是在歌曲《音乐小屋》的学唱及演唱过程中,针对个别学生演唱时的情绪、歌唱方法、表情等进行自评和互评。

七、教学设计的特点

(一) 以“听”为中心,感受体验作品旋律

音乐是听觉的艺术。音乐艺术的一切实践都须依赖于听觉。唱歌、音乐创作等活动都离不开听觉的主导作用。在学习《音乐小屋》这首作品时,教师把学生对音乐听觉思维的培养放在首位,淡化了在学习活动中“教师教,学生唱”的知识传递,让学生带着不同问题尝试用“听”感受本作品的旋律、节奏的特点,在不同程度的听的过程中加深学生对音乐旋律的记忆。

(二) 梳理歌曲,让音乐学习乐趣无穷

整堂课以学生为本,以审美为核心,以情感体验为主线,运用“听、想、唱、谈、演、创”等多种艺术实践方式,把学生引入自主、轻松、愉快、和谐的文化氛围中,体现了循序渐进的教学原则。由熟悉旋律、聆听歌曲到完整演唱和创作表演,是按由浅入深的学习规律展开的,发展了学生的感官功能,提高了运用音乐艺术形式进行表达、交流的能力。

八、教学反思

(一)充分发挥学生的特长,合理的运用教学资源

把教学中的重点、难点制成PPT图片和规范的音响资料,引导学生模仿和训练,使学生易于参与,较好掌握。

在视唱歌谱时,考虑到学生年龄较小,视唱能力较弱,所以安排了师生接龙视唱环节,降低了学生识谱的难度,并增强了趣味性,让学生与老师一起体验识谱的乐趣与成就感,学生兴致很高,效果很好。

(二)听、唱恰当结合,提高音乐能力

本课遵循听觉艺术的感知规律,突出了音乐学科的特点,把发展学生的音乐听觉贯穿于所有的音乐活动之中。

在基本训练环节,学生聆听老师演唱旋律音组,模仿唱出;

学习歌曲的过程中,先聆听教师富有感染力的范唱,再进行学唱;遇到问题,先听,感受特点,再去进行演唱实践;随伴奏录音演唱前,先聆听伴奏,和老师钢琴伴奏进行对比,从而感受出速度的变化对情绪的影响,时时听,处处听,才能有针对性的唱,从而达到理想的学习效果。

(三)人人参与表演,勇于展示自己

在歌曲表演中,学生先以小组的形式表演,这不仅满足了大多数学生的表现欲望,也使一些胆小、怕羞的孩子敢于在众人面前和伙伴一起展示自己,久而久之,再进行单独表演,心理上就不那么紧张了。

本节课从教学整体过程和教学模式的探索上还有很多反思。从教学模式上,课堂应该是学生发展的空间,是学生学习的天地,也是学生展现的舞台,老师应从表演舞台退到导演的位置,把课堂这一舞台让给学生,在歌曲教学中,教师又很难摆脱主导位置,因为要有方法的指导学生演唱,这就使课堂变成接受与被接受的模式。能否在歌唱教学中体现既轻松愉悦又让学生在掌握演唱技巧的同时自我体会、自我创造的教学模式有待我们每一位一线老师去探究学习。

同课章节目录