浙江省2021届高三下学期4-5月语文模拟精选汇编:古诗词鉴赏专题含答案

文档属性

| 名称 | 浙江省2021届高三下学期4-5月语文模拟精选汇编:古诗词鉴赏专题含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 261.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-17 21:06:48 | ||

图片预览

文档简介

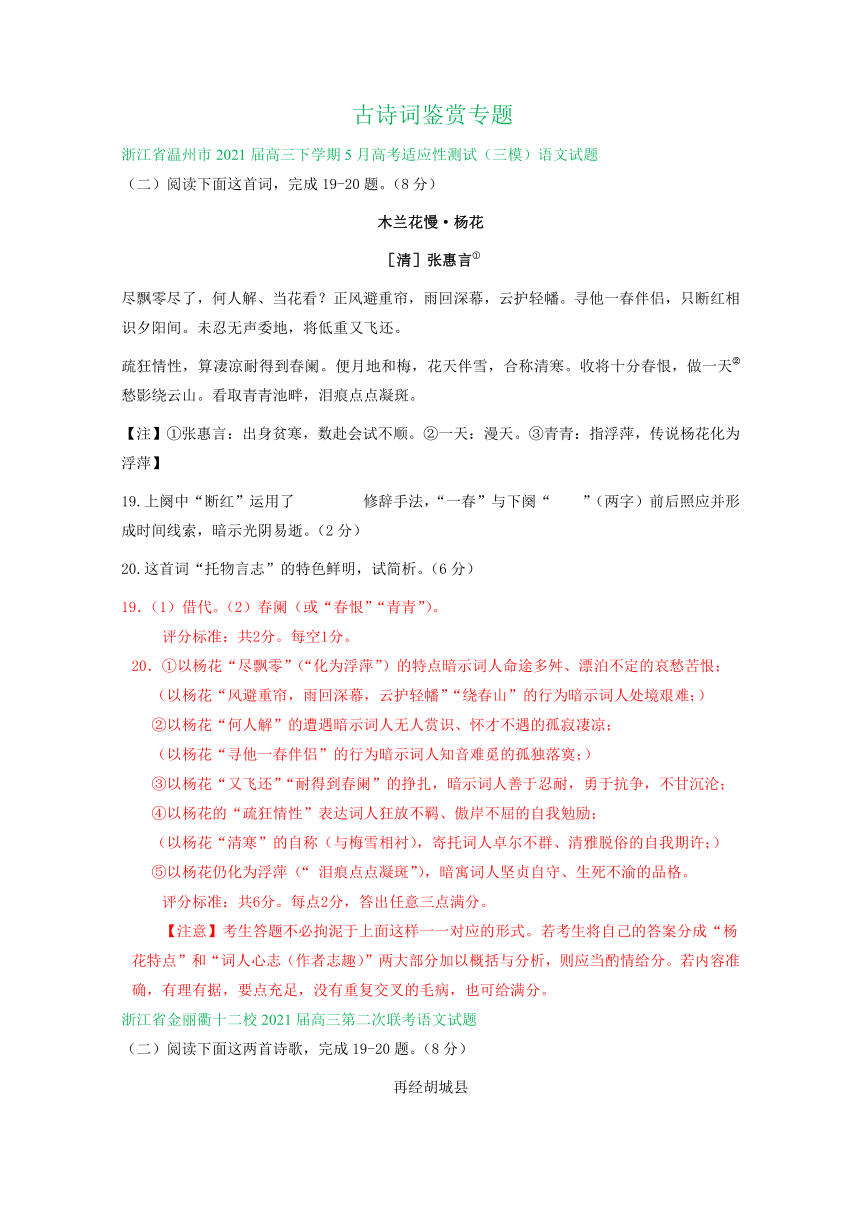

古诗词鉴赏专题

浙江省温州市2021届高三下学期5月高考适应性测试(三模)语文试题

(二)阅读下面这首词,完成19-20题。(8分)

木兰花慢·杨花

[清]张惠言①

尽飘零尽了,何人解、当花看?正风避重帘,雨回深幕,云护轻幡。寻他一春伴侣,只断红相识夕阳间。未忍无声委地,将低重又飞还。

疏狂情性,算凄凉耐得到春阑。便月地和梅,花天伴雪,合称清寒。收将十分春恨,做一天②愁影绕云山。看取青青池畔,泪痕点点凝斑。

【注】①张惠言:出身贫寒,数赴会试不顺。②一天:漫天。③青青:指浮萍,传说杨花化为浮萍】

19.上阕中“断红”运用了 修辞手法,“一春”与下阕“ ”(两字)前后照应并形成时间线索,暗示光阴易逝。(2分)

20.这首词“托物言志”的特色鲜明,试简析。(6分)

19.(1)借代。(2)春阑(或“春恨”“青青”)。

评分标准:共2分。每空1分。

20.①以杨花“尽飘零”(“化为浮萍”)的特点暗示词人命途多舛、漂泊不定的哀愁苦恨;

(以杨花“风避重帘,雨回深幕,云护轻幡”“绕春山”的行为暗示词人处境艰难;)

②以杨花“何人解”的遭遇暗示词人无人赏识、怀才不遇的孤寂凄凉;

(以杨花“寻他一春伴侣”的行为暗示词人知音难觅的孤独落寞;)

③以杨花“又飞还”“耐得到春阑”的挣扎,暗示词人善于忍耐,勇于抗争,不甘沉沦;

④以杨花的“疏狂情性”表达词人狂放不羁、傲岸不屈的自我勉励;

(以杨花“清寒”的自称(与梅雪相衬),寄托词人卓尔不群、清雅脱俗的自我期许;)

⑤以杨花仍化为浮萍(“ 泪痕点点凝斑”),暗寓词人坚贞自守、生死不渝的品格。

评分标准:共6分。每点2分,答出任意三点满分。

【注意】考生答题不必拘泥于上面这样一一对应的形式。若考生将自己的答案分成“杨花特点”和“词人心志(作者志趣)”两大部分加以概括与分析,则应当酌情给分。若内容准确,有理有据,要点充足,没有重复交叉的毛病,也可给满分。

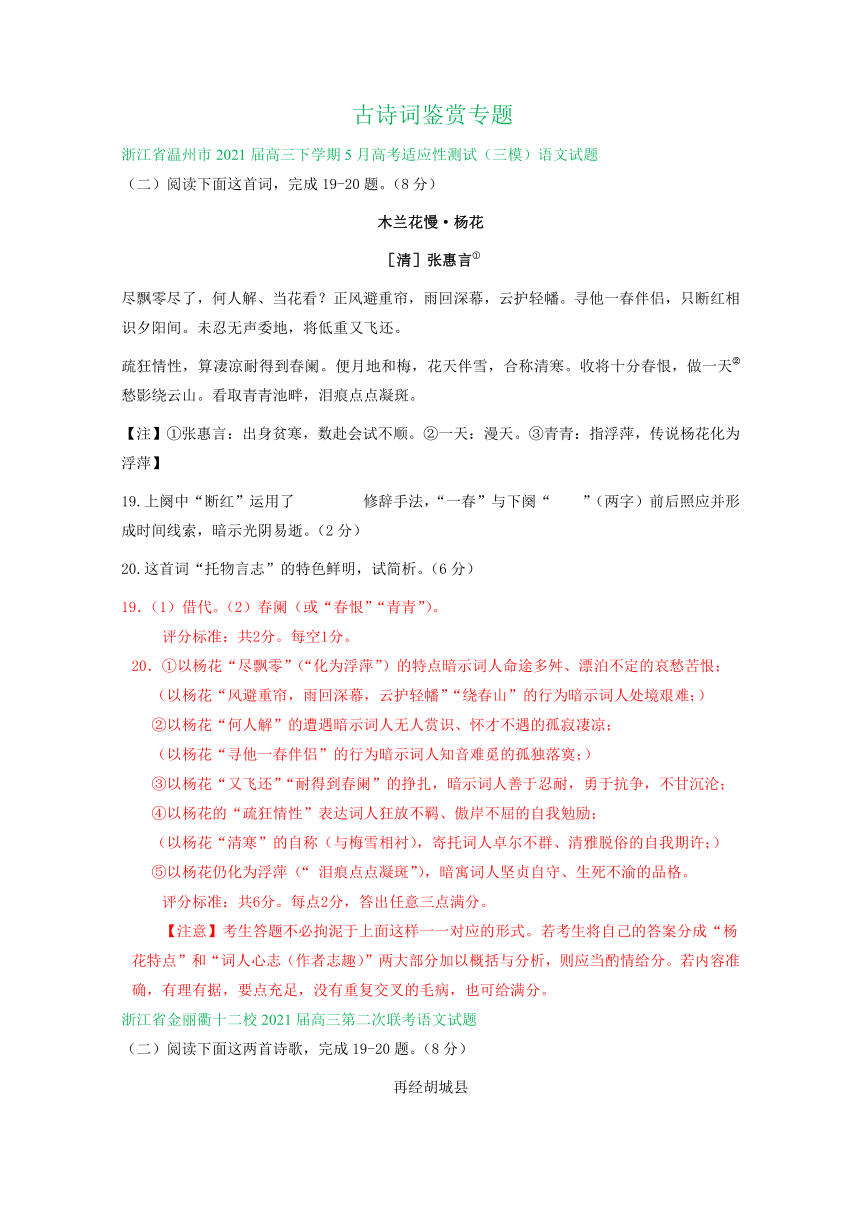

浙江省金丽衢十二校2021届高三第二次联考语文试题

(二)阅读下面这两首诗歌,完成19-20题。(8分)

再经胡城县

[唐]杜荀鹤

去岁曾经此县城,县民无口不冤声。

今来县宰加朱绂,便是生灵血染成。

催租行

[宋]范成大

输租得钞官更催,踉跄里正敲门来。

手持文书杂嗔喜:“我亦来营醉归耳!”

床头悭囊大如拳,扑破正有三百钱:

“不堪与君成一醉,聊复偿君草鞋费。”

19.《再经胡城县》一诗中“加朱绂”的意思是 ,运用的是借代手法;《催租行》题目中的“行”指 (2分)

20.试分析两首诗揭露讽刺手法的异同。(6分)

浙江省2021届高三高考压轴卷语文试题

(二)阅读下面两首诗,完成19-20题。(8分)

于长安归还扬州,九月九日微山亭赋韵 行军九日思长安故园

江总① 岑参②

心逐南云逝,形随北雁来。 强欲登高去,无人送酒来。

故乡篱下菊,今日几花开? 遥怜故园菊,应傍战场开。

(注)①江总,南朝陈诗人。陈亡,入长安,仕于隋,后辞官南归,这首诗写于南归途中。②岑参,盛唐边塞诗人。安史之乱中,长安沦陷,故有此诗。

19.这两首诗都是五言绝句,都写了我国的一个传统节日,这个节日的名称是__________,第一首写了节日中 __________的习俗,第二首写了节日中_________的习俗。(2分)

20.两首诗在思想感情上同中有异,不同的地方在哪里?依据是什么?(6分)

答:

19.【答案】重阳节 赏菊 登高或饮酒

【解析】从第一首“于长安归还扬州,九月九日微山亭赋韵”中的“九月九日”可知,写的是重阳节。从第二首诗“行军九日思长安故园”中的“九日”和“登高”“故园菊”可知,写的也是重阳节。从第一首诗的“故乡篱下菊,今日几花开”可知,诗中写了节日中赏菊的习俗,从第二首诗的“强欲登高去,无人送酒来”可知,诗中写了节日中登高或饮酒的习俗。

20.【答案】江诗:从诗的第三句中“篱下菊”的用典可知,诗人在表达对故乡的怀想和思旧之情的同时,流露出了归隐田园的情怀。岑诗:该诗是在长安沦陷时所作,故第三句有“遥怜”二字,表现了诗人面对故乡长安遭受战乱时的痛苦之情及收复失地的渴望。

【解析】联系注解①可知,第一首诗的作者江总,是南朝陈诗人。陈亡,入长安,仕于隋,后辞官南归,这首诗写于江总南归途中。诗中主要通过南云、北雁寄托自己对家乡的思恋,通过单独询问故乡篱笆下菊花抒发了诗人归隐田园的情怀。而联系注解②可知,第一首诗的作者岑参,是盛唐边塞诗人。安史之乱中,长安沦陷,故有此诗。诗的第三句开头一个“遥”字,是渲染自己和故园长安相隔之远,而更见思乡之切。作者写思乡,没有泛泛地笼统地写,而是特别强调思念、怜惜长安故园的菊花。寄托了诗人对故乡长安遭受战乱时的痛苦之情,对饱经战争忧患的人民的同情和对早日平定安史之乱的渴望。

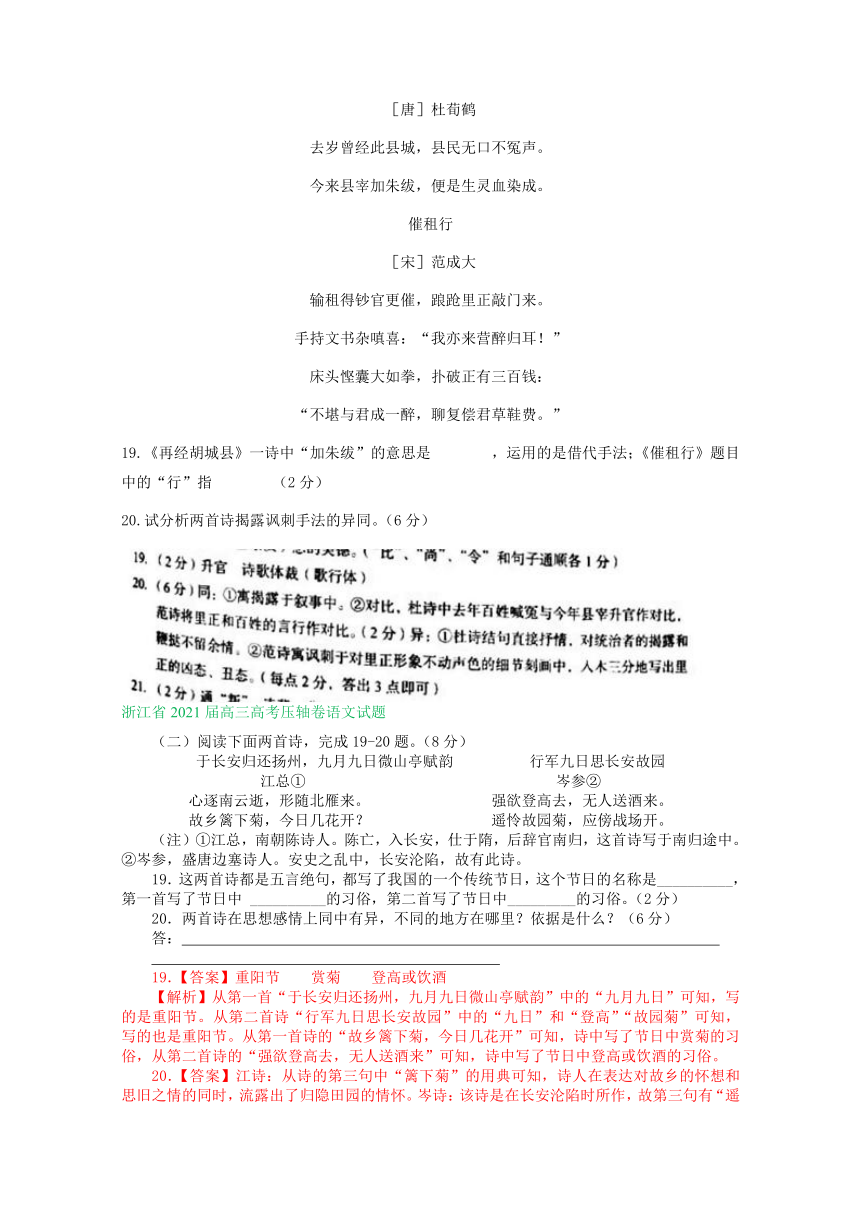

浙江省诸暨市2021届高三5月适应性检测语文试题

七、古代诗歌阅读

阅读下面两首诗,完成下列小题。

西湖梅

[元]冯子振

苏老堤边玉一林,六桥风月是知音。

任他桃李争欢赏,不为繁华易素心。

梅花绝句·其二

[宋]陆游

幽谷那堪更北枝,年年自分着花迟。

高标逸韵君知否,正是层冰积雪时。

19.从诗歌的题材来看,这两首诗属于 诗;从内容看,两首诗的首句都交代了梅花的 。

20.简析两首诗艺术手法的异同。

19.咏物 生长环境

20.同:①都运用了托物言志的手法,表面咏梅,实则写志。

②都用环境烘托的手法。冯诗以“六桥风月”烘托梅花的不争观赏、甘于静寂的高尚品格;陆诗以“幽谷”“北枝”“层冰积雪”等严酷环境烘托梅花的高坚气节。

异:①冯诗首句以“玉”喻梅色,突出其冰清玉洁;结尾运用对比手法,将梅与桃李作比,表达了对梅花淡泊品性的赞美之情,借以表达自身坚守本心、固守节操的决心。

②陆诗运用设问的手法,突出了梅花的高洁情操与美好韵致;以景语作结,虚实相间,让人想到大雪覆盖下含苞待放的梅花,含蓄表达了雪中咏诗之人的高标逸韵,显得意味无穷。

【分析】

19.

本题考查学生分析理解诗歌题材、内容的能力。

通过题目《西湖梅》《梅花绝句?其二》可知都是咏物诗,咏“梅花”的诗。

“苏老堤边玉一林”,意思是苏堤边有一片洁白如玉的梅林。

“幽谷那堪更北枝”,意思还一树梅花长在背阴的山谷,加上枝条伸向北方。诗人先用“幽谷”二字,点明梅花生长在阳光很少的深谷中,接着又写它枝条朝北,迎着寒风,这就揭示了梅花所处的环境对它多么不利。

所以两首诗的首句都交代了梅花的生长环境。

20.

本题考查学生鉴赏诗歌艺术手法的能力。

同:咏物诗一般运用的就是托物言志,借所咏之物,抒发自己的情怀、志向。

都用环境烘托的手法。“六桥风月是知音”,六桥的清风明月是她的知音,冯诗以“六桥风月”烘托梅花的不争观赏、甘于静寂的高尚品格;“幽谷那堪更北枝,年年自分着花迟”,诗人先点明梅花生长在阳光很少的深谷中,接着又写它枝条朝北,迎着寒风,这就揭示了梅花所处的环境对它多么不利。在这样的地方,它自然花开得晚,但是它并不在乎,靠“自分”二字突出地表现了梅花的品格。

异:冯诗首句以“玉”喻梅色,梅花的高洁脱颖而出,突出梅花冰清玉洁;“任他桃李争欢赏,不为繁华易素心”,意思是任凭那些夭桃艳杏被人欣赏,她却不同桃李混芳尘,不会为了这世俗的繁华改变她孤傲高洁的本心。运用对比手法,将梅与桃李作比,表达了对梅花淡泊品性的赞美之情,借梅花表达自身像梅花一样坚守本心、固守节操的决心,绝不会像桃李那样的世俗。

陆诗写梅花绽放的情景,语言鲜明,景象开阔。“高标逸韵君知否”,但你可知道它那高尚的气节、优美的风度?运用设问的手法,突出了梅花的高洁情操与美好韵致;“正是层冰积雪时”,要知道,当它吐苞,正是那冰雪覆盖、最为严酷的寒冬时节啊。“高标逸韵君知否,正是层冰积雪时。”一幅雪压梅花、俏色生春的寒梅图跃然入目。出身苦寒,含笑冰雪,期待盛开。这是含苞之梅。寥寥数字便把梅之风骨、梅之清艳刻画的入木三分。诗的后两句,诗人用自问自答的方式把梅花的“高标逸韵"和“层冰积雪”联系在一起,以“层冰积雪来”烘托梅花的“高标逸韵”,进一步突出了梅花不畏严寒、傲对霜雪的气节。这首诗中的梅花,开在地理条件、气候条件都十分恶劣的环境中,正因为如此,才显示了它非凡的品格、气节的风度。诗人赞美梅花,表现了自己身处逆境而坚持崇高操守的思想境界。

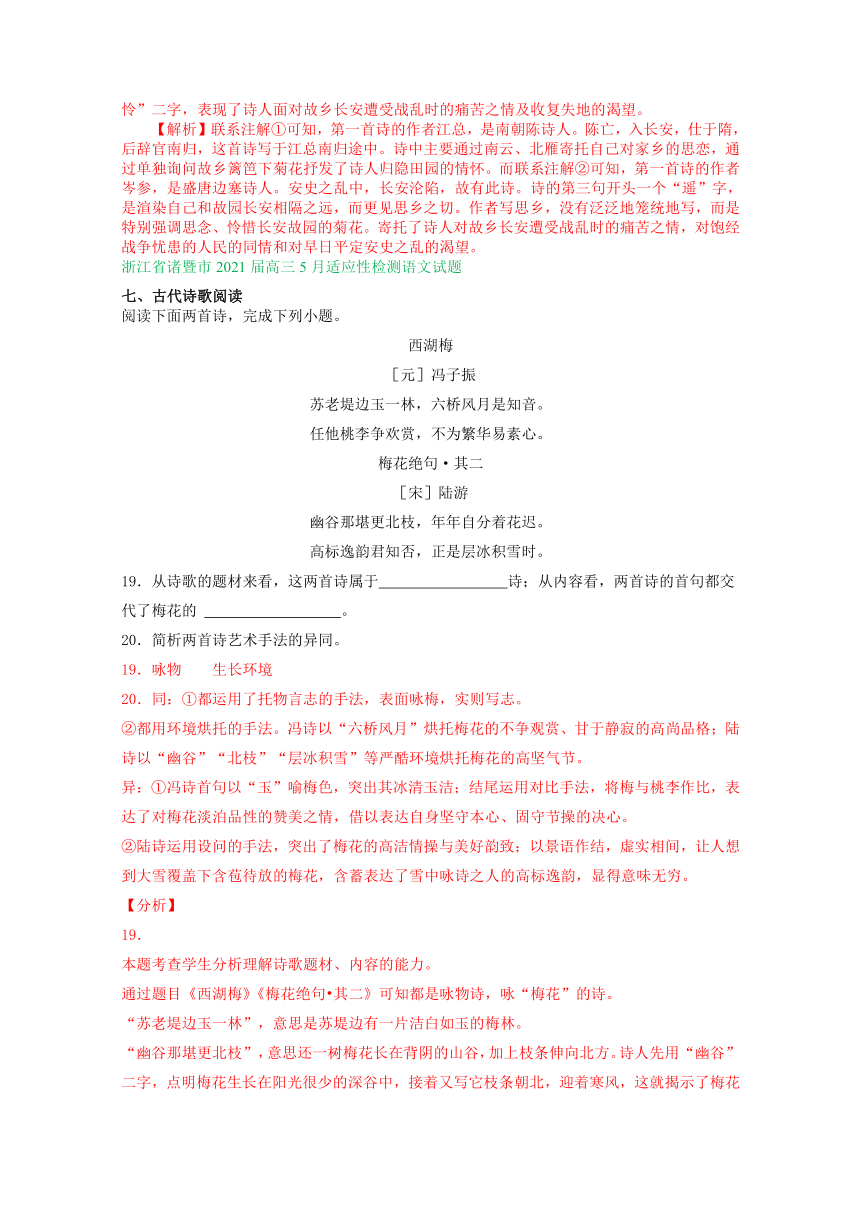

浙江省绍兴市柯桥区2021届高三下学期5月适应性考试语文试题

(二)阅读下面这首宋词,完成19-20题。(8分)

摸鱼子

寓澄江,喜魏叔皋至

[南宋]张炎

想西湖,段桥疏树。梅花多是风雨。如今见说闲云散,烟水少逢鸥鹭。归未许,又款竹谁家,远思愁徐庾。重游倦旅。纵认得乡山,长江滚滚,隔浦正延伫。

垂杨渡,握手荒城旧侣,不知来自何处。春窗剪韭青灯夜,疑与梦中相语。阑屡拊。甚转眼流光,短发真堪数。从教醉舞。试借地看花,挥毫赋雪,孤艇且休去。

【注】①张炎(1248-约1320),字叔夏,号玉田,又号乐笑翁。临安(今浙江杭州)人,南宋末元初著名词人。②款竹谁家:王子猷尝行过吴中,见一士大夫家,极有好竹,欣然前往。而主人听闻,洒扫庭除,等待子猷到来。③徐庾:南朝陈徐陵和北周庾信的并称。

19.从字数上看,本词属于 _(限填2个字),上阕中词人以鸥鹭自喻,写出其 (限填2个字)之境况。(2分)

20.有人评价本词:“悲喜交加,喜中寓悲。”词人是如何表达这种情感的?请结合全词简要分析。(6分)

(二)阅读下面两首作品,完成19-20题。(8分)

19.(2分)(1)长调;(2)闲意、闲情(每空1分)

20. (6分)

①联想想象。上阕词人从眼前出发,想象西湖的风物景致。寓情于景,凄冷景象中渗透着亡国遗民的悲怨。

②用典反衬。王子猷、徐庾等典故,反衬自己现状,表达故国之思,渗透亡国遗民的悲怨。③细节描写。“延伫”远眺等动作,委婉曲折地写出遗民无奈、无助的痛苦;“握手”则写出他乡遇故知的欣喜。

④虚实结合。上阕写乡思是虚,下阙写故人重逢之喜是实。词人之“喜”始终以悲为基础。(每点2分,答出任意三点即可,如写出情景交融,分析合理,酌情给分)

浙江省山水联盟2021届高三下学期4月联考语文试题

(二)阅读下面这首古诗,完成19-20题。(8分)

水夫谣

【唐代】王建

苦哉生长当驿边,官家使我牵驿船。

辛苦日多乐日少,水宿沙行如海鸟。

逆风上水万斛重,前驿迢迢后淼淼。

半夜缘堤雪和雨,受他驱遣还复去。

夜寒衣湿披短蓑,臆穿足裂忍痛何!

到明辛苦无处说,齐声腾踏牵船歌。

一间茅屋何所值,父母之乡去不得。

我愿此水作平田,长使水夫不怨天。

19.这首叙事诗以水边纤夫的生活为描写对象,“ ”二字定下了全诗感伤的基调。整体语言风格偏向 (四字概括)。(2分)

20.诗歌对纤夫的心理描写细致而有层次,试作简要分析。(6分)

浙江省舟山市岱山中学2021年高三年级4月学科综合考试语文试题

(二)(8分)

阅读下面这首诗,完成下列小题。

千秋岁·水边沙外

秦 观

水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不见,碧云暮合空相对。

忆昔西池②会,鹓鹭③同飞盖。携手处,今谁在?日边清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。

千秋岁·次韵少游

苏 轼

岛边天外,未老身先退。珠泪溅,丹衷碎。声摇苍玉佩、色重黄金带。一万里,斜阳正与长安对。

道远谁云会,罪大天能盖。君命重,臣节在。新恩犹可觊,旧学终难改。吾已矣,乘桴且恁浮于海。

[注]①绍圣元年(1094),宋哲宗亲政后起用新党,包括苏轼、秦观在内的一大批“旧党”纷纷被贬,这两首词分别作于苏轼被贬琼州,秦观被贬处州(今浙江丽水)时所写。②西池:汴京(今开封)金明池。③鹓yuān鹭:两种鸟,这里借指同游的同僚、朋友。

19. 苏轼的词属于________之作,次韵的意思是_________。

20. 从抒情手法和语言风格的角度比较两首词的不同。

【答案】19. 应和(和诗),按照原诗的韵和用韵的次序来和诗(也叫步韵)

20. 抒情手法:

秦词:抒情委婉含蓄。上片触景生情:眼前的春色反倒勾起了对往昔的回忆;寓情于景:漂泊之苦,离别之愁寄寓在悠悠碧云,沉沉暮色中。下片借春逝抒贬谪之痛、失意之悲。

苏词:抒情偏向直白。上片“未老身先退”“丹衷碎”和下片“罪大天能盖”,直接抒写了强烈的不满情绪;下片借助典故,抒写出看清现实后的超脱达观的态度。

语言风格:

秦词清丽俊逸(清丽婉约、婉约含蓄);苏词平易畅达(真率旷达、直白豪放)

【解析】

【19题详解】

此题考查文学常识的识记能力。文学常识题一般出自课文内容,又有所延伸,所以应在平时学习的过程中结合文章内容积累、识记。尤其要注意名家名篇、作者、朝代、主要人物、故事情节等重点内容。

“《千秋岁·次韵少游》”中,“次韵”意思是:旧时古体诗词写作的一种方式。按照原诗的韵和用韵的次序来和诗。次韵就是和诗的一种方式。也叫步韵。通过“次韵”可知,这是一首应和诗。

20题详解】

本题考查学生鉴赏诗歌抒情手法和语言风格的能力。抒情手法分为直接抒情和间接抒情,间接抒情又包括借景抒情,借事抒情,托物言志等。诗歌语言风格则需要结合诗歌内容和语言特色进行分析。

抒情手法:

秦词:上片着重写今日生活情景。首写眼前景致,借景抒情,“水边沙外,城郭春寒退”二句,点明地点、时令,轻轻着笔,朴实自然。紧接着“花影乱,莺声碎”二句,细写春景特色,以“乱”字状花之纷繁,“碎”字表莺声盈耳,洋溢着对自然的喜爱之情。“飘零”以下四句,忽而由喜转悲,由春景春情转写远谪索居,形体瘦损,不复有以往对酒当歌之情。“人不见,碧云暮合空相对”二句,借碧云暮色写人情艳情,孤情凄情,蕴藉含蓄,耐人寻味。下片结尾“春去也,飞红万点愁如海”,再由眼前想到今后。“飞红万点”是春归的自然写照,“愁如海”却新奇绝妙。这两句既是惜春春去,又是对前途的无望。借春逝抒贬谪之痛、失意之悲。

苏词:上阕“未老身先退”句首先表明了对贬谪的不满。时苏轼年六十三遭贬到海南岛,故言岛边天外。未老身先退是朝廷决定,非自己情愿,怎不叫人伤心落泪。“珠泪尽,丹衷碎”写出苏轼遭贬的愤懑。“斜阳”句是说自己虽已暮年,远在万里天涯,但还怀念着京都。苏轼一片忠心未改。词上阕直抒胸臆,抒写怀君思朝之真情:泪洒心碎,一步一回首。下阕苏轼表示难迎合朝廷,迫不得已,只好学孔子“乘桴浮于海”。下阕反映出苏轼内心的矛盾,一方面他是有罪之臣,难忘“君命”“新恩”,另方面“君命”有悖“旧学”,对自己的前途已不抱希望。“乘槎且恁浮于海”,语出《论语·公冶长》:“道不行,乘桴浮于海。”孔子的意思是如果我政治主张行不通, 我就乘着木排过海到海外去, 跟随我的大概只有仲由吧。词人暗中写自己,也写秦观。

语言风格:

秦词借景抒情,语言婉约含蓄,“春去也,飞红万点愁如海”等句体现了清丽婉约的特点;苏词则直抒胸臆,如“未老身先退。珠泪溅,丹衷碎”等句,体现出直率的特点,“吾已矣,乘桴且恁浮于海”体现出旷达的特点。

【点睛】诗歌表现手法技巧答题步骤:

①掌握常用的表现手法,表现手法,也就是艺术手法,即表达技巧,作家、艺术家在创作中所运用的各种具体的表现方法。表现手法从广义上来讲也就是作者在行文措辞和表达思想感情时所使用的特殊的语句组织方式。分析文学作品的表现手法应从以下四方面考虑:表达方式—叙事,议论,描写(细节、动静、虚实、正侧、白描、场景、衬托),抒情(直抒胸臆、间接抒情);修辞手法—比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、设问和反问等;写作手法—渲染、烘托、对比、衬托、象征、联想、想象、比兴、化用典故、托物言志、借古讽今以及情景关系(触景生情、以情驭景、情景交融、乐景衬哀情、哀景衬哀情);结构技巧—抑扬、卒章显志。②明确诗中使用了什么表现手法。③结合诗句阐释是如何使用这种表手法的。④阐明此种表现手法的表达效果即对塑造人物形象,表情达意的作用。

浙江省温州市2021届高三下学期5月高考适应性测试(三模)语文试题

(二)阅读下面这首词,完成19-20题。(8分)

木兰花慢·杨花

[清]张惠言①

尽飘零尽了,何人解、当花看?正风避重帘,雨回深幕,云护轻幡。寻他一春伴侣,只断红相识夕阳间。未忍无声委地,将低重又飞还。

疏狂情性,算凄凉耐得到春阑。便月地和梅,花天伴雪,合称清寒。收将十分春恨,做一天②愁影绕云山。看取青青池畔,泪痕点点凝斑。

【注】①张惠言:出身贫寒,数赴会试不顺。②一天:漫天。③青青:指浮萍,传说杨花化为浮萍】

19.上阕中“断红”运用了 修辞手法,“一春”与下阕“ ”(两字)前后照应并形成时间线索,暗示光阴易逝。(2分)

20.这首词“托物言志”的特色鲜明,试简析。(6分)

19.(1)借代。(2)春阑(或“春恨”“青青”)。

评分标准:共2分。每空1分。

20.①以杨花“尽飘零”(“化为浮萍”)的特点暗示词人命途多舛、漂泊不定的哀愁苦恨;

(以杨花“风避重帘,雨回深幕,云护轻幡”“绕春山”的行为暗示词人处境艰难;)

②以杨花“何人解”的遭遇暗示词人无人赏识、怀才不遇的孤寂凄凉;

(以杨花“寻他一春伴侣”的行为暗示词人知音难觅的孤独落寞;)

③以杨花“又飞还”“耐得到春阑”的挣扎,暗示词人善于忍耐,勇于抗争,不甘沉沦;

④以杨花的“疏狂情性”表达词人狂放不羁、傲岸不屈的自我勉励;

(以杨花“清寒”的自称(与梅雪相衬),寄托词人卓尔不群、清雅脱俗的自我期许;)

⑤以杨花仍化为浮萍(“ 泪痕点点凝斑”),暗寓词人坚贞自守、生死不渝的品格。

评分标准:共6分。每点2分,答出任意三点满分。

【注意】考生答题不必拘泥于上面这样一一对应的形式。若考生将自己的答案分成“杨花特点”和“词人心志(作者志趣)”两大部分加以概括与分析,则应当酌情给分。若内容准确,有理有据,要点充足,没有重复交叉的毛病,也可给满分。

浙江省金丽衢十二校2021届高三第二次联考语文试题

(二)阅读下面这两首诗歌,完成19-20题。(8分)

再经胡城县

[唐]杜荀鹤

去岁曾经此县城,县民无口不冤声。

今来县宰加朱绂,便是生灵血染成。

催租行

[宋]范成大

输租得钞官更催,踉跄里正敲门来。

手持文书杂嗔喜:“我亦来营醉归耳!”

床头悭囊大如拳,扑破正有三百钱:

“不堪与君成一醉,聊复偿君草鞋费。”

19.《再经胡城县》一诗中“加朱绂”的意思是 ,运用的是借代手法;《催租行》题目中的“行”指 (2分)

20.试分析两首诗揭露讽刺手法的异同。(6分)

浙江省2021届高三高考压轴卷语文试题

(二)阅读下面两首诗,完成19-20题。(8分)

于长安归还扬州,九月九日微山亭赋韵 行军九日思长安故园

江总① 岑参②

心逐南云逝,形随北雁来。 强欲登高去,无人送酒来。

故乡篱下菊,今日几花开? 遥怜故园菊,应傍战场开。

(注)①江总,南朝陈诗人。陈亡,入长安,仕于隋,后辞官南归,这首诗写于南归途中。②岑参,盛唐边塞诗人。安史之乱中,长安沦陷,故有此诗。

19.这两首诗都是五言绝句,都写了我国的一个传统节日,这个节日的名称是__________,第一首写了节日中 __________的习俗,第二首写了节日中_________的习俗。(2分)

20.两首诗在思想感情上同中有异,不同的地方在哪里?依据是什么?(6分)

答:

19.【答案】重阳节 赏菊 登高或饮酒

【解析】从第一首“于长安归还扬州,九月九日微山亭赋韵”中的“九月九日”可知,写的是重阳节。从第二首诗“行军九日思长安故园”中的“九日”和“登高”“故园菊”可知,写的也是重阳节。从第一首诗的“故乡篱下菊,今日几花开”可知,诗中写了节日中赏菊的习俗,从第二首诗的“强欲登高去,无人送酒来”可知,诗中写了节日中登高或饮酒的习俗。

20.【答案】江诗:从诗的第三句中“篱下菊”的用典可知,诗人在表达对故乡的怀想和思旧之情的同时,流露出了归隐田园的情怀。岑诗:该诗是在长安沦陷时所作,故第三句有“遥怜”二字,表现了诗人面对故乡长安遭受战乱时的痛苦之情及收复失地的渴望。

【解析】联系注解①可知,第一首诗的作者江总,是南朝陈诗人。陈亡,入长安,仕于隋,后辞官南归,这首诗写于江总南归途中。诗中主要通过南云、北雁寄托自己对家乡的思恋,通过单独询问故乡篱笆下菊花抒发了诗人归隐田园的情怀。而联系注解②可知,第一首诗的作者岑参,是盛唐边塞诗人。安史之乱中,长安沦陷,故有此诗。诗的第三句开头一个“遥”字,是渲染自己和故园长安相隔之远,而更见思乡之切。作者写思乡,没有泛泛地笼统地写,而是特别强调思念、怜惜长安故园的菊花。寄托了诗人对故乡长安遭受战乱时的痛苦之情,对饱经战争忧患的人民的同情和对早日平定安史之乱的渴望。

浙江省诸暨市2021届高三5月适应性检测语文试题

七、古代诗歌阅读

阅读下面两首诗,完成下列小题。

西湖梅

[元]冯子振

苏老堤边玉一林,六桥风月是知音。

任他桃李争欢赏,不为繁华易素心。

梅花绝句·其二

[宋]陆游

幽谷那堪更北枝,年年自分着花迟。

高标逸韵君知否,正是层冰积雪时。

19.从诗歌的题材来看,这两首诗属于 诗;从内容看,两首诗的首句都交代了梅花的 。

20.简析两首诗艺术手法的异同。

19.咏物 生长环境

20.同:①都运用了托物言志的手法,表面咏梅,实则写志。

②都用环境烘托的手法。冯诗以“六桥风月”烘托梅花的不争观赏、甘于静寂的高尚品格;陆诗以“幽谷”“北枝”“层冰积雪”等严酷环境烘托梅花的高坚气节。

异:①冯诗首句以“玉”喻梅色,突出其冰清玉洁;结尾运用对比手法,将梅与桃李作比,表达了对梅花淡泊品性的赞美之情,借以表达自身坚守本心、固守节操的决心。

②陆诗运用设问的手法,突出了梅花的高洁情操与美好韵致;以景语作结,虚实相间,让人想到大雪覆盖下含苞待放的梅花,含蓄表达了雪中咏诗之人的高标逸韵,显得意味无穷。

【分析】

19.

本题考查学生分析理解诗歌题材、内容的能力。

通过题目《西湖梅》《梅花绝句?其二》可知都是咏物诗,咏“梅花”的诗。

“苏老堤边玉一林”,意思是苏堤边有一片洁白如玉的梅林。

“幽谷那堪更北枝”,意思还一树梅花长在背阴的山谷,加上枝条伸向北方。诗人先用“幽谷”二字,点明梅花生长在阳光很少的深谷中,接着又写它枝条朝北,迎着寒风,这就揭示了梅花所处的环境对它多么不利。

所以两首诗的首句都交代了梅花的生长环境。

20.

本题考查学生鉴赏诗歌艺术手法的能力。

同:咏物诗一般运用的就是托物言志,借所咏之物,抒发自己的情怀、志向。

都用环境烘托的手法。“六桥风月是知音”,六桥的清风明月是她的知音,冯诗以“六桥风月”烘托梅花的不争观赏、甘于静寂的高尚品格;“幽谷那堪更北枝,年年自分着花迟”,诗人先点明梅花生长在阳光很少的深谷中,接着又写它枝条朝北,迎着寒风,这就揭示了梅花所处的环境对它多么不利。在这样的地方,它自然花开得晚,但是它并不在乎,靠“自分”二字突出地表现了梅花的品格。

异:冯诗首句以“玉”喻梅色,梅花的高洁脱颖而出,突出梅花冰清玉洁;“任他桃李争欢赏,不为繁华易素心”,意思是任凭那些夭桃艳杏被人欣赏,她却不同桃李混芳尘,不会为了这世俗的繁华改变她孤傲高洁的本心。运用对比手法,将梅与桃李作比,表达了对梅花淡泊品性的赞美之情,借梅花表达自身像梅花一样坚守本心、固守节操的决心,绝不会像桃李那样的世俗。

陆诗写梅花绽放的情景,语言鲜明,景象开阔。“高标逸韵君知否”,但你可知道它那高尚的气节、优美的风度?运用设问的手法,突出了梅花的高洁情操与美好韵致;“正是层冰积雪时”,要知道,当它吐苞,正是那冰雪覆盖、最为严酷的寒冬时节啊。“高标逸韵君知否,正是层冰积雪时。”一幅雪压梅花、俏色生春的寒梅图跃然入目。出身苦寒,含笑冰雪,期待盛开。这是含苞之梅。寥寥数字便把梅之风骨、梅之清艳刻画的入木三分。诗的后两句,诗人用自问自答的方式把梅花的“高标逸韵"和“层冰积雪”联系在一起,以“层冰积雪来”烘托梅花的“高标逸韵”,进一步突出了梅花不畏严寒、傲对霜雪的气节。这首诗中的梅花,开在地理条件、气候条件都十分恶劣的环境中,正因为如此,才显示了它非凡的品格、气节的风度。诗人赞美梅花,表现了自己身处逆境而坚持崇高操守的思想境界。

浙江省绍兴市柯桥区2021届高三下学期5月适应性考试语文试题

(二)阅读下面这首宋词,完成19-20题。(8分)

摸鱼子

寓澄江,喜魏叔皋至

[南宋]张炎

想西湖,段桥疏树。梅花多是风雨。如今见说闲云散,烟水少逢鸥鹭。归未许,又款竹谁家,远思愁徐庾。重游倦旅。纵认得乡山,长江滚滚,隔浦正延伫。

垂杨渡,握手荒城旧侣,不知来自何处。春窗剪韭青灯夜,疑与梦中相语。阑屡拊。甚转眼流光,短发真堪数。从教醉舞。试借地看花,挥毫赋雪,孤艇且休去。

【注】①张炎(1248-约1320),字叔夏,号玉田,又号乐笑翁。临安(今浙江杭州)人,南宋末元初著名词人。②款竹谁家:王子猷尝行过吴中,见一士大夫家,极有好竹,欣然前往。而主人听闻,洒扫庭除,等待子猷到来。③徐庾:南朝陈徐陵和北周庾信的并称。

19.从字数上看,本词属于 _(限填2个字),上阕中词人以鸥鹭自喻,写出其 (限填2个字)之境况。(2分)

20.有人评价本词:“悲喜交加,喜中寓悲。”词人是如何表达这种情感的?请结合全词简要分析。(6分)

(二)阅读下面两首作品,完成19-20题。(8分)

19.(2分)(1)长调;(2)闲意、闲情(每空1分)

20. (6分)

①联想想象。上阕词人从眼前出发,想象西湖的风物景致。寓情于景,凄冷景象中渗透着亡国遗民的悲怨。

②用典反衬。王子猷、徐庾等典故,反衬自己现状,表达故国之思,渗透亡国遗民的悲怨。③细节描写。“延伫”远眺等动作,委婉曲折地写出遗民无奈、无助的痛苦;“握手”则写出他乡遇故知的欣喜。

④虚实结合。上阕写乡思是虚,下阙写故人重逢之喜是实。词人之“喜”始终以悲为基础。(每点2分,答出任意三点即可,如写出情景交融,分析合理,酌情给分)

浙江省山水联盟2021届高三下学期4月联考语文试题

(二)阅读下面这首古诗,完成19-20题。(8分)

水夫谣

【唐代】王建

苦哉生长当驿边,官家使我牵驿船。

辛苦日多乐日少,水宿沙行如海鸟。

逆风上水万斛重,前驿迢迢后淼淼。

半夜缘堤雪和雨,受他驱遣还复去。

夜寒衣湿披短蓑,臆穿足裂忍痛何!

到明辛苦无处说,齐声腾踏牵船歌。

一间茅屋何所值,父母之乡去不得。

我愿此水作平田,长使水夫不怨天。

19.这首叙事诗以水边纤夫的生活为描写对象,“ ”二字定下了全诗感伤的基调。整体语言风格偏向 (四字概括)。(2分)

20.诗歌对纤夫的心理描写细致而有层次,试作简要分析。(6分)

浙江省舟山市岱山中学2021年高三年级4月学科综合考试语文试题

(二)(8分)

阅读下面这首诗,完成下列小题。

千秋岁·水边沙外

秦 观

水边沙外,城郭春寒退。花影乱,莺声碎。飘零疏酒盏,离别宽衣带。人不见,碧云暮合空相对。

忆昔西池②会,鹓鹭③同飞盖。携手处,今谁在?日边清梦断,镜里朱颜改。春去也,飞红万点愁如海。

千秋岁·次韵少游

苏 轼

岛边天外,未老身先退。珠泪溅,丹衷碎。声摇苍玉佩、色重黄金带。一万里,斜阳正与长安对。

道远谁云会,罪大天能盖。君命重,臣节在。新恩犹可觊,旧学终难改。吾已矣,乘桴且恁浮于海。

[注]①绍圣元年(1094),宋哲宗亲政后起用新党,包括苏轼、秦观在内的一大批“旧党”纷纷被贬,这两首词分别作于苏轼被贬琼州,秦观被贬处州(今浙江丽水)时所写。②西池:汴京(今开封)金明池。③鹓yuān鹭:两种鸟,这里借指同游的同僚、朋友。

19. 苏轼的词属于________之作,次韵的意思是_________。

20. 从抒情手法和语言风格的角度比较两首词的不同。

【答案】19. 应和(和诗),按照原诗的韵和用韵的次序来和诗(也叫步韵)

20. 抒情手法:

秦词:抒情委婉含蓄。上片触景生情:眼前的春色反倒勾起了对往昔的回忆;寓情于景:漂泊之苦,离别之愁寄寓在悠悠碧云,沉沉暮色中。下片借春逝抒贬谪之痛、失意之悲。

苏词:抒情偏向直白。上片“未老身先退”“丹衷碎”和下片“罪大天能盖”,直接抒写了强烈的不满情绪;下片借助典故,抒写出看清现实后的超脱达观的态度。

语言风格:

秦词清丽俊逸(清丽婉约、婉约含蓄);苏词平易畅达(真率旷达、直白豪放)

【解析】

【19题详解】

此题考查文学常识的识记能力。文学常识题一般出自课文内容,又有所延伸,所以应在平时学习的过程中结合文章内容积累、识记。尤其要注意名家名篇、作者、朝代、主要人物、故事情节等重点内容。

“《千秋岁·次韵少游》”中,“次韵”意思是:旧时古体诗词写作的一种方式。按照原诗的韵和用韵的次序来和诗。次韵就是和诗的一种方式。也叫步韵。通过“次韵”可知,这是一首应和诗。

20题详解】

本题考查学生鉴赏诗歌抒情手法和语言风格的能力。抒情手法分为直接抒情和间接抒情,间接抒情又包括借景抒情,借事抒情,托物言志等。诗歌语言风格则需要结合诗歌内容和语言特色进行分析。

抒情手法:

秦词:上片着重写今日生活情景。首写眼前景致,借景抒情,“水边沙外,城郭春寒退”二句,点明地点、时令,轻轻着笔,朴实自然。紧接着“花影乱,莺声碎”二句,细写春景特色,以“乱”字状花之纷繁,“碎”字表莺声盈耳,洋溢着对自然的喜爱之情。“飘零”以下四句,忽而由喜转悲,由春景春情转写远谪索居,形体瘦损,不复有以往对酒当歌之情。“人不见,碧云暮合空相对”二句,借碧云暮色写人情艳情,孤情凄情,蕴藉含蓄,耐人寻味。下片结尾“春去也,飞红万点愁如海”,再由眼前想到今后。“飞红万点”是春归的自然写照,“愁如海”却新奇绝妙。这两句既是惜春春去,又是对前途的无望。借春逝抒贬谪之痛、失意之悲。

苏词:上阕“未老身先退”句首先表明了对贬谪的不满。时苏轼年六十三遭贬到海南岛,故言岛边天外。未老身先退是朝廷决定,非自己情愿,怎不叫人伤心落泪。“珠泪尽,丹衷碎”写出苏轼遭贬的愤懑。“斜阳”句是说自己虽已暮年,远在万里天涯,但还怀念着京都。苏轼一片忠心未改。词上阕直抒胸臆,抒写怀君思朝之真情:泪洒心碎,一步一回首。下阕苏轼表示难迎合朝廷,迫不得已,只好学孔子“乘桴浮于海”。下阕反映出苏轼内心的矛盾,一方面他是有罪之臣,难忘“君命”“新恩”,另方面“君命”有悖“旧学”,对自己的前途已不抱希望。“乘槎且恁浮于海”,语出《论语·公冶长》:“道不行,乘桴浮于海。”孔子的意思是如果我政治主张行不通, 我就乘着木排过海到海外去, 跟随我的大概只有仲由吧。词人暗中写自己,也写秦观。

语言风格:

秦词借景抒情,语言婉约含蓄,“春去也,飞红万点愁如海”等句体现了清丽婉约的特点;苏词则直抒胸臆,如“未老身先退。珠泪溅,丹衷碎”等句,体现出直率的特点,“吾已矣,乘桴且恁浮于海”体现出旷达的特点。

【点睛】诗歌表现手法技巧答题步骤:

①掌握常用的表现手法,表现手法,也就是艺术手法,即表达技巧,作家、艺术家在创作中所运用的各种具体的表现方法。表现手法从广义上来讲也就是作者在行文措辞和表达思想感情时所使用的特殊的语句组织方式。分析文学作品的表现手法应从以下四方面考虑:表达方式—叙事,议论,描写(细节、动静、虚实、正侧、白描、场景、衬托),抒情(直抒胸臆、间接抒情);修辞手法—比喻、比拟、借代、夸张、对偶、排比、设问和反问等;写作手法—渲染、烘托、对比、衬托、象征、联想、想象、比兴、化用典故、托物言志、借古讽今以及情景关系(触景生情、以情驭景、情景交融、乐景衬哀情、哀景衬哀情);结构技巧—抑扬、卒章显志。②明确诗中使用了什么表现手法。③结合诗句阐释是如何使用这种表手法的。④阐明此种表现手法的表达效果即对塑造人物形象,表情达意的作用。