四川省乐山市十校2020-2021学年高一下学期期中联考语文试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 四川省乐山市十校2020-2021学年高一下学期期中联考语文试题 Word版含答案 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 93.7KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-17 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

乐山市十校高2023届第二学期半期联考语文试题

一、现代文阅读

(一)论述类文本阅读

阅读下面的文字,完成下面1——3题,每题3分。

生态创新是一个全新的理论。它结合当前被全世界广泛关注的生态环境问题,运用经济领域的眼光和手段,开拓出了一个崭新的研究领域。追溯其根源,不能不提及美籍奥地利经济学家熊彼特。他认为,创新是一个经济概念,而不是一个技术概念,单纯的发明创造不是创新,只有当它用于经济活动时,才成为“创新”。我国著名生态经济学家刘思华由此将生态创新定义为:“指包括生态系统本身的变革、创造新的人工系统和经济社会系统,即社会生产、分配、流通、消费、再生产,各个环节生态化过程。”

生态创新这一社会理论的形成与当下的社会时代特点紧密相关。当前,由于环境污染、植被破坏、水土流失等问题日趋严重,如果单纯依靠投入来治理,任何一个国家和地区都无力承担。生态创新的最终目的是实现可持续发展。可持续发展理论的核心在于取得代内公平和代际公平。代内公平包括一个国家范围内不同阶层之间的公平和国家之间的公平,它强调资源的有效利用,要求单位资源消费量为人口创造的福利最大化;同时,它又排斥平均主义,过度的平均不利于资源开发和经济效率的提高。代际公平涉及的是稀缺资源在不同代人之间的合理配置的问题,具体体现为在数量上要至少保持稳定,在质量上要求不至于发生代际退化。

单就环境与资源而言,不公平问题还可上升到更深的层次。首先,在不同阶层之间,一方面生活在贫困线以下的人们会更多地关心生存问题,对保护环境资源认识不够,从而导致了广泛的掠夺性开发和普遍的短期行为。其次,发达国家对环境资源的过度使用,本质上是对其他国家环境权益的剥夺,而发展中国家则陷入了保护环境与发展经济的两难之中。很显然,这些问题的解决要从多方面努力,其中,生态创新是重要的途径。当然,生态创新也并非万用万灵,需要决策者们依据现实情况灵活应对处理。

狭隘人类中心主义统治了地球长达200多年。它是众多造成当代环境问题根源中的深层根源。所以,要确定可持续发展战略,首要任务就是重建人与自然间的和谐伦理关系,改变传统的主奴关系,确立尊重与爱护自然的观念。其次,环境质量具有消费性,因此在评价生活质量的时候,必须要将环境质量考虑进去。对公众而言,除了学法、懂法、守法外,更重要的是建立社区公益性的环保组织或协会,维护自身环境利益。最后,在生态创新前提下,人们的价值基本尺度必须具有可持续性,财富观也应更新为生态财富观。这是与工业文明时代的价值财富观的本质区别。

(摘编自高文杰等《生态创新的几个基本问题》)

1. 下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A. 生态创新是美籍奥地利经济学家熊彼特结合生态环境问题,运用经济领域的眼光和手段创建的新的社会理论。

B. 任何国家和地区都不能依靠增加投入来解决环境污染、植被破坏、水土流失等问题。

C. 在稀缺资源配给的数量和质量上,后代人的标准与前代持平,就是代际公平的底线。

D. 要确定可持续发展战略,首要任务就是重建人与自然间的和谐伦理关系,因为环境问题根源中的深层根源是统治了地球长达200多年的狭隘人类中心主义。

2. 下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

A. 文章认为生态创新核心是代内代际公平。目的是实现可持续发展。

B. 文章通过列举我国著名生态经济学家刘思华定义生态创新的例子主要是为了说明我国“生态创新”的本质符合奥地利学家对于“创新”的定义。

C. 文章从阶层、国家两个维度论证说明了环境资源不公平问题的深层表现及相关后果。

D. 重新认识定位人与自然的关系,是进一步谈论生态创新具体做法的一个重要前提。

3. 根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A. “生态理论”得以形成并最终提出的依据是社会时代重要特点:可持续发展的需要。

B. 决策者们如果不能依据现实具体情况灵活处理,生态创新理论就会失去它应有的效力。

C. 可持续发展战略是一个包含了和谐伦理关系的构建、生活质量的评价等内容的系统。

D. 在生态创新前提下,人们的价值基本尺度必须具有可持续性,财富观也应更新为生态财富观成为了当下与工业文明时代在价值财富观中的本质区别。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

材料一:

一般而言,技术总是被企业家最先应用在经济领域,用以创造财富,这符合技术扩散的规律;但伴随技术应用范围的扩大,社会生产力和生产关系发生重大变化,公共服务与社会管理也越来越多地采用“智慧”的技术,导致整个社会的运行变得日趋智慧化,是为智慧社会。可以说,智慧社会是“智慧型经济”充分发展的必然结果。

从目前的认知来看,智慧社会与智慧城市建设密切相关,智慧城市的社会形态必然是智慧社会。目前,全球都在积极建设智慧城市,比如,新加坡推出了“智慧国家2025”的10年计划,韩国提出实施U-City计划,美国白宫发布了首个关于智慧城市的国家级战略,计划投入1.6亿美元进行智慧城市建设,澳大利亚发布了国家智慧城市发展计划,英国则积极发展“未来城市”等。

(摘自《学习时报》《从“智慧型经济”到智慧社会》)

材料二:

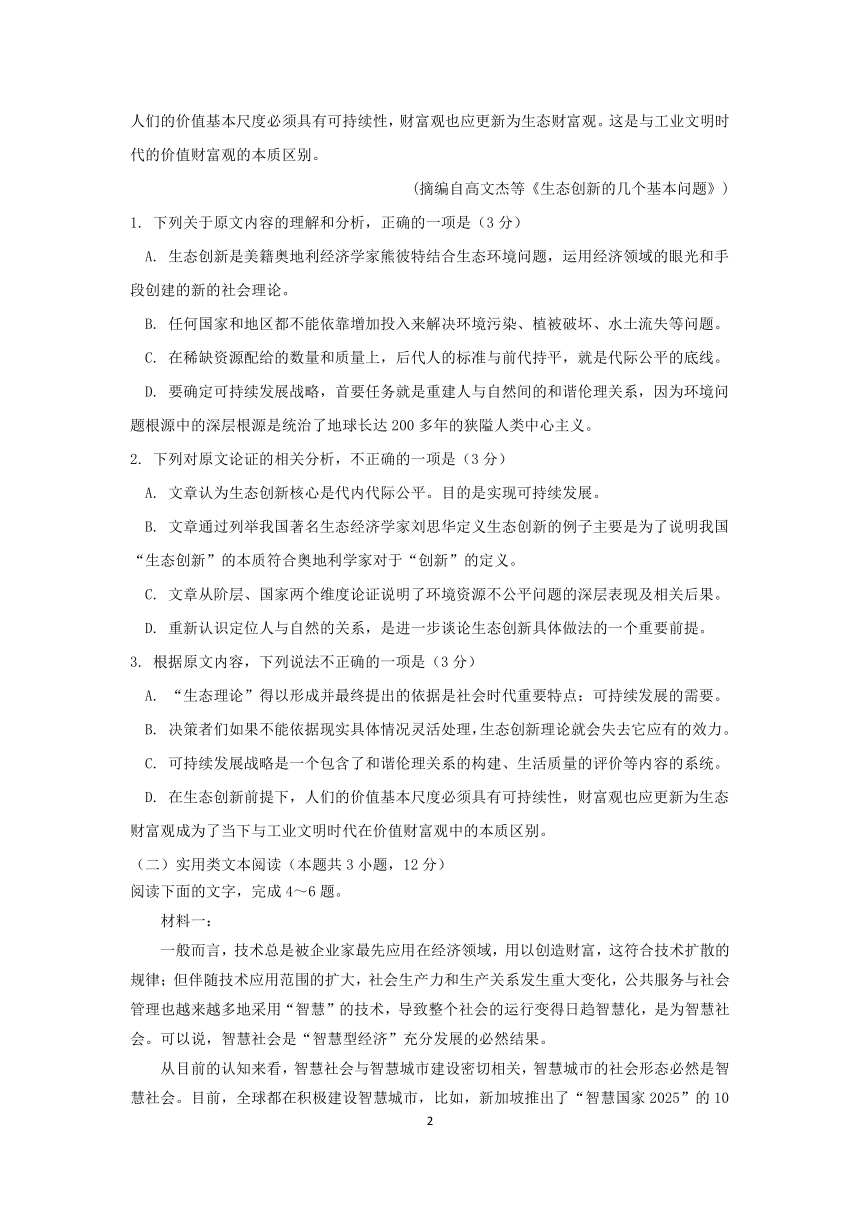

艾媒咨询预测2017年我国可穿戴便携移动医疗设备规模将达到47.7亿元。

材料三:

在浙江乌镇举办的第四届世界互联网大会,更是为人们描摹了未来智慧生活的美好轮廓。

“太神奇了,微笑居然能打折,这是我从未有过的体验。”在互联网大会期间,以色列科学家达尼埃尔·谢赫特曼惊讶地发现,在走进无人超市之前扫一下二维码,购物后便可以直接离开;凝视某件商品,系统会捕捉他的表情,计算他对商品的偏好程度;只要他笑了,结算时便可以打折,不同的笑脸会得到不一样的折扣力度。

互联网将为人类带来更为超乎想象的“红利”:在医学影像识别方面,人工智能对早期筛查肿瘤的准确率已经超过普通医生的水平;人和机器可以互联互通,机器能够预测人脑中可能会想什么,通过大脑里的信息和指令能直接让机器以比人类在智能手机上快5倍的输入速度打字……现在,互联网已经改变了人们的生活方式,让生活变得更加舒适、便捷而有尊严。

(摘自2018年2月1日《光明日报》《微笑居然能打折》)

材料四:

在2017年12月初举行的移动支付智慧厦门合作伙伴峰会上,厦门市经济和信息化局携手腾讯签署“移动支付智慧城市战略合作协议”。对此,“腾讯互联网+”副总裁张巍表示,签约后双方将联手推进“互联网+”和移动支付在各领域的发展与应用,共建“智慧厦门”。

此外,峰会现场启动上线的“市民卡App”是全国首个推出以信用服务模式,按全市统一二维码技术规范建设的手机应用客户端。厦门民众可用“市民卡App”先乘车后付款信用乘车、医院诊疗费用一键结算、扫二维码消费支付及自助扫码借还书等,享受医疗健康、政务服务、生活服务等方面的便利。

在与厦门市政府的紧密合作中,腾讯赋能的智慧城市在“智慧交通”“智慧零售”“智慧医疗”等领域落地。在厦门,智慧城市正从概念变为一种切实的生活方式,为市民和外地游客提供更多智能化、人性化服务。如腾讯乘车码的上线,让厦门市民和外地游客可畅享移动支付带来的便捷乘车服务。

(摘自“中国新闻网”《厦门市和腾讯合作全面发力“智慧城市”》)

4.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.材料一从技术的角度,分析了“智慧型经济”与智慧社会的关系,并用世界各国城市发展规划,表达了对智慧城市特点的理解。

B.材料二列举了从2011年到2017年中国可穿戴便携移动医疗设备市场规模的发展过程,间接说明智慧型医疗突飞猛进的发展情况。

C.材料三以第四届世界互联网大会为出发点,以“微笑能打折”的体验,引出互联网带来的“红利”,表达对智慧社会的理解。

D.材料四介绍了移动支付智慧厦门合作伙伴峰会的情况,表现出腾讯赋能的智慧城市带来的便利,智慧城市正从概念变为一种切实的生活方式,为市民和外地游客提供更多智能化、人性化服务。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是 ( )(3分)

A.四则材料之间构成的是并列关系,第一则材料是整体概括,其他三则材料则从不同角度对智慧社会的特点进行解读。

B.材料一中新加坡、韩国、美国、澳大利亚等国推出的智慧城市计划,为我国智慧城市的发展提供了认知上的良好借鉴。

C.材料二和材料三在分析智慧社会和智慧城市的特点时,都罗列了大量的事实,充分表现出智慧社会的未来发展前景。

D.根据四则材料中所反映的信息可知,未来许多人购物、进医院,或者乘车、旅游,都能够享受“互联网+”带来的生活便利。

6.请结合材料所给的内容,概括智慧社会的特点。(6分)

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)

阅读下面的文字,完成7—9题

行将消逝的物语:油纸伞

李振南

每当在春风又绿江南岸的季节,深夜里听那淅淅沥沥、时断时续的春雨时,我的思绪便会穿越时空,抵达江南小镇的小巷和它的油纸伞。

在我的脑海里,油纸伞是江南最美丽也是最遥远的一个梦了。记得儿时,在滴滴答答的雨帘下,我们撑开油纸伞,一爿爿烟雨葱茏的天地近在眼前,一幅幅充满诗意的田园风光纷至沓来,让人恍然进入梦境。现在,这个梦离我们越来越远了,只有在那些发黄的典籍里,还能依稀看到它们的影子,也只有在以假作真的影视画面里,能模糊地见到它们的赝品。

油纸伞,它于何时何地发明,又是哪一个独具慧心的匠人所造,现已无从考证。但我想,油纸伞的出现,一定是在江南,被潇潇暮雨氤氲着的江南,很容易使人产生创造的灵感。于是,一把把油纸伞,从江南仄仄的小巷里走出,伞下的人或是明眸皓齿的女子,或是一袭青衫的书生,静静地在雨中沉思遐想或踟蹰彷徨,那么宁静,那么典雅。或是两把油纸伞交错磕碰而过,蓦一回首,便擦出了爱的火花,产生了如水的柔情。正像在《雨巷》里徘徊的诗人,苦苦等待着眼睛里结着愁怨的丁香姑娘。也正像民间传说中的《白蛇传》里,是油纸伞演绎了许仙、白娘子的一段美丽动人的爱情故事。

油纸伞走向乡下,肯定是《白蛇传》以后的事了,这种竹木结构,用纸糊成的雨伞,都无一例外地散发着桐油的漆味,芬芳但又有一丝丝刺鼻,那黄黄的颜色,温暖着打伞人的心。记得,小时候乡下农人的家里,多半都是有一把油纸伞的。现在,我想起来,我家也有一把手柄长长的油纸伞,虽然不知道使用了多少个年头,伞面也已破旧,然而孩提时每每撑开,总会有山水的味道,有亲人的味道,在雨中一路追随陪伴。

我家的油纸伞属于祖传或是母亲陪嫁过来的,我至今仍不得而知。按照我们这里的乡风,油纸伞是“有子生”的谐音,是吉祥的象征。所以,过去在闺女出阁时,其父母总要送上一把油纸伞讨个吉利。我家门角里的这把油纸伞是不是母亲的陪嫁物,我一直没有问过,那时也不懂得问。

过去,乡下的油纸伞,一般是妇女和儿童的用物,成年男人的遮雨工具是箬笠、蓑衣,他们讲究的是实用,不需要诗情画意的伞。我儿时使用油纸伞都是在上学或放学的路上,又大又笨重的油纸伞,它的重量和宽度早已压过我弱小的肩头,有时候需要用很大的力气才能将它撑开。在斜风骤雨中,油纸伞和人都晃荡在乡间泥泞的土路上,这时,雨模糊了视线,风吹淡了田园的颜色,雨和伞构成一组天然的乐器,雨在伞背叮叮咚咚地敲打着音乐,此起彼落,使寂寥中的行人有了一份乐曲的慰藉。

油纸伞仅陪我走过童年和少年的时光,从尼龙雨衣的出现,它便被搁置在每户人家的墙角、厨背而渐渐地破损、霉变,直到永远地消失。如今,油纸伞早已被式样繁多的自动伞、折叠伞所取代,它们做工精细,变化无穷,如五彩的花朵在大街上、小巷里、阡陌中次第开放。虽然我清楚地知道,它们也源于油纸伞的构想,是油纸伞的沿袭,但已缺乏了油纸伞的诗意。因为它们已没有了木质的温润,油纸的芬芳;没有了其张开时的热烈、坦诚和闭合时的羞涩、含情脉脉,已缺失了一个民族的古典情怀。所以,当若诗若梦的油纸伞逝去后,我们就再已无缘读到一首像《雨巷》那样令人心澄眼热的诗歌和一个像《白蛇传》那样缠绵悱恻的故事。

(摘自《中国散文家》,有删改)

7.下列对文章有关内容的分析和概括,不符合原文意思的一项是(3分)

A. 文章以江南春雨和江南梦境引入,一开始便营造出诗意的氛围。而现在梦境远去,只见赝品,又给文章奠定了感伤的基调。

B. 油纸伞“散发着桐油的漆味,芬芳但又有一丝丝刺鼻”,作者运用了拟人的手法,生动形象地写出了油纸伞特有的江南韵味。

C. 文章写了对于油纸伞是母亲陪嫁物的猜测,巧妙地表现了“乡风”,又说明了这把油纸伞在家里人心中有着不同寻常的意义。

D. 作者深情追忆小时候在乡下使用过的油纸伞,特别写到了雨和伞敲打出的音乐。这样表达既写实,又增加了文章的生动性。

8.结合《雨巷》与本文,概括“油纸伞”的丰富内涵。(6分)

9.现在几乎每个古镇有售油纸伞,假如你想买一把,你买的目的是什么?结合文段与民间习俗简要分析。(6分)

二、古诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面的文言文,完成10—13题。

苏轼字子瞻,眉州眉山人。生十年,父洵游学四方,母程氏亲授以书,闻古今成败,辄能语其要。程氏读东汉《范滂传》,慨然太息,轼请曰:“轼若为滂,母许之否乎?”程氏曰:“汝能为滂,吾独不能为滂母邪?”

比冠,博通经史,属文日数千言,好贾谊、陆贽书。既而读《庄子》,叹曰:“吾昔有见,口未能言,今见是书,得吾心矣。”嘉祐二年,试礼部。方时文磔裂诡异之弊胜,主司欧阳修思有以救之,得轼《刑赏忠厚论》,惊喜,欲擢冠多士,犹疑其客曾巩所为,但置第二;复以《春秋》对义居第一,殿试中乙科。

丁母忧五年调福昌主簿欧阳修以才识兼茂荐之秘阁试六论旧不起草以故文多不工轼始具草文义粲然。

除大理评事、签书凤翔府叛官。关中自元昊叛,民贫役重,岐下岁输南山木筏,自渭入河,经砥柱之险,衙吏踵(相继)破家。轼访其利害,为修衙规,使自择水工以时进止,自是害减半。

七年,徙扬州。旧发运司主东南漕法,听操舟者私载物货,征商不得留难。故操舟者辄富厚,以官舟为家,补其敝漏,且周船夫之乏,故所载率皆速达无虞。近岁一切禁而不许,故舟弊人困,多盗所载以济饥寒,公私皆病。

轼与弟辙,师父洵为文,既而得之于天。虽嬉笑怒骂之辞,皆可书而诵之。其体浑涵光芒,雄视百代,有文章以来,盖亦鲜矣。后居海南,作《书传》;又有《东坡集》四十卷、《后集》二十卷、《奏议》十五卷、《内制》十卷、《外制》三卷、《和陶诗》四卷。一时文人如黄庭坚、晁补之、秦观、张耒、陈师道,举世未之识,轼待之如朋俦,未尝以师资自予也。

(《宋史苏轼传》有改动)

10.下列对文中波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.丁母忧/五年/调福昌主簿/欧阳修以才识兼茂/荐之秘阁/试六论/旧不起草/以故文多不工/轼始具草/文义粲然。

B. 丁母忧五年/调福昌/主簿欧阳修以才识兼茂/荐之秘阁/试六论/旧不起草/以故文多不工/轼始具草/文义粲然。

C. 丁母忧/五年/调福昌/主簿欧阳修/以才识兼茂荐之/秘阁试六论/旧不起草/以故文多不工/轼始具草/文义粲然。

D. 丁母忧五年/调福昌主簿/欧阳修以才识兼茂/荐之秘阁试六论/旧不起草/以故文多不工/轼始具草/文义粲然。

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,正确的一项是(3分)

A.古人往往有字,有的人还有号。但女人没有,由于男尊女卑的思想,有的女子甚至没有名字。

B.“丁母忧”、 “丁内忧”指父或母去世,有时也说“丁艰”。

C.“比冠”,也可以说“及冠”,古代男子十五岁要行加冠礼,表示男子成年,相当与现在的成人礼。

D.“擢”在古文中表示授予官职,“除”则表示除去官职,“谪”为贬官,“迁”是调任官职。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.苏轼年少时,会读书,理解能力很强,读书能领悟要旨。

B.苏轼成人后读了许多名人大家的书,多次科考都可以得第一。

C.苏轼为官亲历亲为,做大理评事、签书凤翔府叛官时亲自挑选水工,使危害减少一半。

D.当时的文人黄庭坚、晁补之、秦观、张耒、陈师道均未出名,但苏轼把他们当做朋友,这表现了苏轼谦逊的品质。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语(10分)

(1)轼请曰:“轼若为滂,母许之否乎?”程氏曰:“汝能为滂,吾独不能为滂母邪?”(5分)

(2)近岁一切禁而不许,故舟弊人困,多盗所载以济饥寒,公私皆病。(5分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首诗,完成14—15题。

归园田居(其二)

陶渊明

野外罕人事,穷巷寡轮鞅。

白日掩荆扉,虚室绝尘想。

时复墟曲中,披草共来往。

相见无杂言,但道桑麻长。

桑麻日已长,我土日已广。

常恐霜霰至,零落同草莽。

注释:

穷巷:偏僻的里巷。 鞅( yāng):马驾车时套在颈上的皮带。 轮鞅:指车马。

曲:隐僻的地方。 墟曲:乡野。

杂言:尘杂之言,指仕宦求禄等言论。 霰(xiàn现):小雪粒。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A. 《归园田居》组诗是诗人在归隐初期的作品,第一首《归园田居·少无适俗韵》着重表现他“久在樊笼里,复得返自然”的欣喜心情,这一首则着意写出乡居生活的宁静。

B. 乡村生活也有他的喜惧。庄稼一天一天生长,开垦的荒地越来越多,令人喜悦;同时又生怕自己的辛勤劳动,遭到自然灾害,毁于一旦,心怀恐惧。

C. 诗人用质朴无华的语言、喜忧参半的语调,叙述乡居生活的日常片断,让读者在其中去领略乡村的幽静以及心境的恬静。全诗流荡着一种古朴淳厚的情味。

D. 元好问曾说:“此翁岂作诗,直写胸中天。”诗人在这里描绘的正是一个宁静谐美的理想天地。

15.诗歌的前四句是怎样写静的?“静”的内涵是什么的?(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(每句1分)

(1)在《氓》中,女子以桑树的凋零比喻夫妻情意的淡漠的两句是:“桑之落矣, ” 。

(2)屈原在《离骚》中,用哪两句来表达自己即使牺牲生命,也不放弃追求志向:“ , ” 。

(3)《陋室铭》中,表现作者对自己摆脱了喧嚣生活和繁杂公务的欣喜之情的语句是“ 无丝竹之乱耳, ”。

(4)柳宗元在《小石潭记》里写潭中鱼,先是鱼儿一动不动,接着“ , ”写鱼儿忽然向远处游去,来来往往,轻快敏捷,“似与游者相乐”。

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

面对________的传统文化,我们究竟应该传承什么、摒弃什么?著名学者王充闾认为,对于传统文化的“老根底”,我们要有“新眼光”,要做好这项工作,不能光靠名嘴们去讲,应该考虑如何在诠释传统文化方面做出更多创造性的努力,使其通过不同的“排列组合”发生“化学反应”,产生现代性的转化和创造性的发展,从而使之更接地气,更多地关照现实生活中的普通人。

有些传统文化的确离我们的生活很遥远,如果不做改变,人们会觉得它游离于生活之外,________,桎梏在书本中、书店里。换言之,传统文化需要现代载体,赋予其更多现代的意义与内涵。( )让人们在生活中亲近传统,让传统成为一种认同,一种精神给养。

人们为了更好地了解中国人文传统,《国粹》这本书问世了。它是形象化的中国人文传统史,也是一部中国人的心灵精神史。它以散文的形式阐释中国人文传统,通过对先祖、人文、河山、传统的认知和感悟,写出了中国人的人文情怀、精神世界、心灵空间及中国文化特有的智慧、气度、神韵,让人们________地感受中华民族的沧桑正道,领悟日常的安身立命之道,斯文优雅的人生理念,生存处世的生活智慧,增添中国人心灵深处的文化自信,让古老的中华文明在当代呈现出________的生命力。

17.依次填入文章横线上的成语,全部恰当的一项是(3分)

A.浩如烟海 高山仰止 身临其境 生生不息

B.无奇不有 高山景行 设身处地 生气勃勃

C.浩如烟海 高山仰止 设身处地 生气勃勃

D.无奇不有 高山景行 身临其境 生生不息

18.文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)

A.之所以人们能更好地了解中国人文传统,是因为《国粹》这本书问世了。

B.为了让人们更好地了解中国人文传统,《国粹》这本书问世了。

C.为了更好地了解中国人文传统,《国粹》这本书问世了。

D.为了给人们更好地了解中国人文传统,《国粹》这本书问世了。

19.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)

A.借鉴古典智慧,解决当今的难题,因为读史能通心。

B.解决当今难题,必须读史通心,借鉴古典智慧。

C.读史通心,借鉴古典智慧,解决当今的难题。

D.通过读史通心,借鉴古典智慧,解决当今难题。

20. 在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15字。(每空2分共6分)

按理说,行人、机动车、非机动车都有相应的“路权”,①___________。但在道路资源有限的背景下,各方相互争夺、吞噬他方“路权”的情况比比皆是。行人不看红绿灯,不走斑马线;②_____________;非机动车在机动车道上大摇大摆,我行我素。由此造成的种种混乱,不仅损害了他人的权益,而且造成巨大的安全隐患。路权是人人应享有的一种权利。对路权的争夺,③____________,而是要平衡各方权益,实现道路资源共享,进而达到共赢的目的。

21.阅读下面的材料,请用一句话概括该翻译家的观点。(5分)

某翻译家在《文艺报》上撰文指出:有人说中国人称自己的国家为“中国”,表示自己是坐镇在世界中央的天朝,说明中国人自傲。但从国名的中文翻译来看,译名却能够表达中国人的情感。例如,“英国”为什么不译作“阴国”?“美国”为什么不译作“霉国”?“德国”为什么不译作“歹国”?这是因为中国人要从同音字中选出具有最美好含义的字来命名这些国家。用什么字呢?用“英雄”的“英”、“美丽”的“美”、“道德”的“德”、“法理”的“法”、“芬芳”的“芬”、“祥瑞”的“瑞”……而外国,比如英国,用英文译别国的国名,只用音译,译名中不含有褒贬意义。

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

作家王安忆在复旦大学研究生院毕业典礼上致辞:“我希望你们不要过于追求效率,效率总是以目的论的,事实上,我们都是处在过程中,这是生活的本质。”

要求:选好角度,确定立意,自拟标题,自定文体,要有突出的文体特色;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭。写一篇不少于800字的文章。

乐山十校高2023届第二学期半期联考语文试题答案

1.D。A项,于文无据,生态创新并不是美籍奥地利经济学家所创造。B项,过于绝对,原文提及的是“如果单纯依靠投入来治理,任何一个国家和地区都无力承担”,并不能得出“任何国家和地区都不能依靠增加投入来解决……问题”的结论。C项,原文说“涉及的是稀缺资源在不同代人之间的合理配置的问题,具体体现为在数量上要至少保持稳定,在质量上要求不至于发生代际退化。”注意是合理配置,而非持平。故选D。

2.A。混淆关系。原文第二段中说“生态创新的最终目的是实现可持续发展。可持续发展理论的核心在于取得代内公平和代际公平”。

3.A。“生态理论”得以形成并最终提出的重要社会时代特点是:生态环境愈发恶化。

4.B。 材料二列举了从2011年到2017年中国可穿戴便携移动医疗设备市场规模的发展过程,直观地反映出智慧型医疗突飞猛进的发展情况。

5.D。A.四则材料之间构成的是总分关系,第一则材料是整体概括,其他三则材料则从不同角度对智慧社会的特点进行解读B项,“为我国智慧城市的发展提供了认知上的良好借鉴”无中生有;C项,材料二既无分析,也没有罗列事实。

6.①以智慧提升技术,使社会生产力和生产关系发生重大变化;②社会运行的智慧化,使公共服务与社会管理更加完善;③改变人们的生活方式,让生活变得更加舒适、便捷;智能化、人性化的服务方式,让人们在各个领域享受时代的“红利”。

7.B(没有拟人)

8.①美好吉祥的象征。生活中的油纸伞,有亲人的美好祝愿。②地域文化的象征。油纸伞是烟雨江南的一种文化符号,成为地域文化。③民族的古典情怀。油纸伞轻巧典雅,充满诗意典雅和古典情怀。(4)忧愁、寂寥与无法远望的惆怅。戴望舒的《雨巷》一诗表现出的诗人的情感。(答对一点2分,答出三点即可)

9.言之成理,三观正确即可。“目的”2分,理由答出两点即可,一点2分。

民族习俗油纸伞象征:多子多福、恩爱百年、美满团圆、消灾避邪、怀旧与浪漫、高贵典雅、预祝金榜题名。

10.A

11.B(A“女人没有”错,C“古代男子十五岁”错,D“除”是授予官职,“迁”分左迁、右迁,左迁是贬官。)

12.C(是衙役自己挑选,不是苏轼。)

13.(1)踩分点“请”“若”“独……邪”各1分,大意2分。

(2)踩分点,省略1分,“济”“病”各1分,大意2分。

14.C。“喜忧参半的语调”错,应该是“悠然自在的语调”。

15.(1)开头四句从正面写“静”。终于回归田园,他摆脱了的仕官生活,极少有世俗的交际应酬,也极少有车马贵客——官场中人造访的情景,他总算又获得了属于自己的宁静。“白日掩荆扉,虚室绝尘想。”在“白日”大好的时光,可以自由地掩起柴门,把自己关在虚空安静的居室里,让那些往昔曾萦绕于心间令人烦恼的尘俗杂念,彻底断绝。那道虚掩的柴门,那间幽静的居室,已经把尘世的一切喧嚣,一切俗念都远远地摒弃了。

(2)精选意象。诗人反复用“野外”、“穷巷”、“柴扉”、“虚室”等意象来反复强调乡居的清净。

(3)构思巧妙或含蓄委婉。无一字写“静”,却句句写“静”。(每点两分,答出2点即可)

“静”的内涵:诗人的身心俱静。暗示出自己抱贫守志的高洁之心。(2分)

16.(1)其黄而陨

(2)亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔

(3)无案牍之劳形。

(4)俶尔远逝,往来翕忽。

17.A。浩如烟海:形容文献、资料等非常丰富。无奇不有:意思是什么奇怪的事物都有。形容奇怪的景象多种多样。此处修饰传统文化,故用“浩如烟海”。高山仰止:比喻对崇高品德的崇敬、仰慕。高山景行:比喻行为正大光明。指值得效仿的崇高德行。此处用来修饰传统文化,故用“高山仰止”。身临其境:亲身到了那个境地。设身处地:设想自己处在别人的地位或境遇中。此处用来修饰感受,人们亲自感受中华民族的沧桑正道,故用“身临其境”。生生不息:世间万物新陈代谢,永不停止。生气勃勃:是形容人或社会富有朝气,充满活力。此处修饰生命力呈现出的状态,故用“生生不息”。

18.B。“为了”一词引导的是目的性状语,“《国粹》这本书问世”的目的就是“让人们更好地了解中国人文传统”,故选B项。

19.C。根据语境,后文“让人们在生活中亲近传统,让传统成为一种认同,一种精神给养”,“传统”成为一种“认同”,一种“精神给养”,这种智慧可以帮忙解决现代问题。故选C项。

20.①任何一方都不能侵犯他方的“路权”

②机动车在非机动车道上横冲直撞

③并不是一定要分出输赢的比拼

21.(示例)对别国国名的翻译,中文能表达美好的感情,而外文不能。

解析:这段材料属议论性材料,作答本题,首先要把握该段材料的核心观点,即中文翻译较外文翻译更能表达美好的感情。另外,压缩语段时要注意句子结构的完整,不要把句子写成短语。

22.写作指导

致辞有两层意思:

第一层是“不要过于追求效率,因为效率总是以目的论的”。需要特别注意的是,这里是“不要过于追求”,而不是“不追求”。现代社会是快节奏的、务实的社会,作为一个现代人,不讲求效率是不现实的,如果忽视效率,便无法在社会立足;但一味强调效率,追求目的,我们就会变得只看重结果,急功近利,从而丧失奋斗的乐趣,最终也无法实现高效率,俗话说“欲速则不达”。

第二层是“我们都是处在过程中,这是生活的本质”。生命过程本身就有价值,我们在追求效率的同时,应享受过程之美,要体会人生各个阶段的滋味,体味生活中的酸甜苦辣,领悟生活哲理,过有意义的人生。放慢一点前进的脚步,才能关注过程之美,尽享奋斗的乐趣;也只有体味到过程之美,才能真正提高追求的效率。

参考2020年全国3卷高考语文作文评分标准

1.基础等级

基础等级分内容和表达两项,基础等级的评分,以 题意、内容、语言、文体为重点,全面衡量。

内容项(20分)——题意、内容

其重点是题意、内容。对于内容要综合考虑,对于材料的把握虽然符合题意,但文章不好、中心基本明确、内容单薄、感情基本真实的,可以在三等上打分。

考生的考卷中所述论据的真实性要特别注意,如果是编造,或者有明显错误,或者不能佐证文章观点的,要适当扣分。?

表达项(20分)——语言、文体和结构、卷面

? 其重点是作文的结构、语言、文体、卷面等,但也要综合考量。

1、根据表达项的细则,在“内容”评等的基础上,除了在相应的等级上评分外,还可以考虑在上一等或下一等打分。

2、在“内容”等级判分的基础上,表达项原则上不跨等给分,如内容判三等,表达不能在一等给分,只能在三等或二等或四等给分。?

2.发展等级(20分)?

基础等级分要与发展等级分相匹配,发展等级分不能跨越基础等级的得分等级。?

1、发展等级分原则上 随内容或表达的等次给分,如内容二等,表达三等,发展等级一般可在二等给分。

2、发展等级一般不在内容或表达的下一等给分,如内容一等,表达二等,发展等级一般在一等或二等给分。?

3、发展等级在内容给分的基础上,一般不跨等给分,如内容三等,发展等级不能在一等给分。?

4、内容在四等的, “发展等级”可以给1到2分;确为抄袭的,“发展等级”不给分。?

发展等级评分。不求全面,可根据“特征”4项16点中若干突出点按等评分。?

1、深刻:①透过现象看本质②揭示事物内在的因果关系③观点具有启发作用

2、丰富:④材料丰富⑤论据充足⑥形象丰满⑦意境深远?

3、有文采:⑧用词贴切⑨句式灵活⑩善于运用修辞手法⑾文句有表现力?

4、有创意:⑿见解新颖⒀材料新鲜⒁构思精巧⒂推理想象有独到之处⒃有个性特征?

3.关于作文的其他项评定

扣分项评定

出现错别字,1个错别字扣1分,重复不计,扣完5分为止;标点符号出现3处以上错误的酌情扣分;不足字数者,每少50字扣1分;无标题扣2分。

残篇评定?

400字以上的文章,按评分标准评分,扣字数分。(少50个字扣1分)

400字以下的文章,20分以下评分,不再扣字数分。?

200字以下的文章,10分以下评分,不再扣字数分。

只写一两句话的,给1分或2分,不评0分。?

只写标题的,给1分或2分,不评0分。?

完全空白的,评0分。

文言翻译

苏轼字叫子瞻,是眉州眉山人。十岁时,父亲苏洵到四方游学,母亲程氏亲自教他读书,听到古今的成败得失,常能说出其中的要害。程氏读东汉《范滂传》,很有感慨,苏轼请问母亲:“我如果做范滂,母亲能答应我这样做吗?”程氏说:“你能做范滂,我难道不能做范滂的母亲吗?”

到二十岁时,就精通经传历史,每天写文章几千字,喜欢贾谊、陆贽的书。不久读《庄子》,感叹说:“我从前有的见解,嘴里不能说出,现在看到这本书,说到我心里了。” 嘉祐二年,参加礼部考试。当时文章晦涩怪异的弊习很重,主考官欧阳修想加以改正,见到苏轼《刑赏忠厚论》,很惊喜,想定他为进士第一名,但怀疑是自己的门客曾巩写的,便放在了第二名;又以《春秋》经义策问取得第一,殿试中乙科。

服母丧。嘉祐五年,调任福昌主簿。欧阳修因他才能识见都好,举荐他进秘阁。考试作策论六篇,过去人们应试不起草,所以文章多数写得不好。苏轼开始起草,文理就很清晰。

授予职大理评事、签书凤翔府叛官。关中自从元昊叛乱后,百姓贫困差役繁重,岐山下每年输送到南山的木筏,从渭河进入黄河,经过砥柱的险处,衙前役人相继破产。苏轼访察到其利弊所在,为他们修订衙规,让他们自己选择水工按时进送或停止,从此害处被减少了一半。

元佑七年,移扬州。以前发运司主管东南漕运法,允许驾船的人私自载运货物,征收商税不许刁难。所以驾船的人就富裕了,把官船当作自己的家,修治船只,还救济船夫们的困乏,所以所载货物都很快到达而且没有事故。近年一切(私载)都被禁止,所以船只破旧人员贫困,多数人偷盗所运货物来救饥寒,公家私人都受害。

苏轼和弟弟苏辙,学他们的父亲苏洵写文章,从来得之于天资。曾经自称:“写文章如同行云流水,本来就没有一定的格式,仅是常要在该说的地方就说,该停的地方就停。”即使是嬉笑怒骂的话,都可以写成文章。他的文体博大丰富光辉灿烂,称雄百代,自有文章以来,也属少见。后来住在海南,写了《尚书传》;又有《东坡集》四十卷、《后集》二十卷、《奏议》十五卷、《内制》十卷、《外制》三卷、《和陶诗》四卷。当时文人如黄庭坚、晁补之、秦观、张耒、陈师道,还不被世人所知,苏轼都如朋友一样对待他们,从来不曾以老师的地位自居。

一、现代文阅读

(一)论述类文本阅读

阅读下面的文字,完成下面1——3题,每题3分。

生态创新是一个全新的理论。它结合当前被全世界广泛关注的生态环境问题,运用经济领域的眼光和手段,开拓出了一个崭新的研究领域。追溯其根源,不能不提及美籍奥地利经济学家熊彼特。他认为,创新是一个经济概念,而不是一个技术概念,单纯的发明创造不是创新,只有当它用于经济活动时,才成为“创新”。我国著名生态经济学家刘思华由此将生态创新定义为:“指包括生态系统本身的变革、创造新的人工系统和经济社会系统,即社会生产、分配、流通、消费、再生产,各个环节生态化过程。”

生态创新这一社会理论的形成与当下的社会时代特点紧密相关。当前,由于环境污染、植被破坏、水土流失等问题日趋严重,如果单纯依靠投入来治理,任何一个国家和地区都无力承担。生态创新的最终目的是实现可持续发展。可持续发展理论的核心在于取得代内公平和代际公平。代内公平包括一个国家范围内不同阶层之间的公平和国家之间的公平,它强调资源的有效利用,要求单位资源消费量为人口创造的福利最大化;同时,它又排斥平均主义,过度的平均不利于资源开发和经济效率的提高。代际公平涉及的是稀缺资源在不同代人之间的合理配置的问题,具体体现为在数量上要至少保持稳定,在质量上要求不至于发生代际退化。

单就环境与资源而言,不公平问题还可上升到更深的层次。首先,在不同阶层之间,一方面生活在贫困线以下的人们会更多地关心生存问题,对保护环境资源认识不够,从而导致了广泛的掠夺性开发和普遍的短期行为。其次,发达国家对环境资源的过度使用,本质上是对其他国家环境权益的剥夺,而发展中国家则陷入了保护环境与发展经济的两难之中。很显然,这些问题的解决要从多方面努力,其中,生态创新是重要的途径。当然,生态创新也并非万用万灵,需要决策者们依据现实情况灵活应对处理。

狭隘人类中心主义统治了地球长达200多年。它是众多造成当代环境问题根源中的深层根源。所以,要确定可持续发展战略,首要任务就是重建人与自然间的和谐伦理关系,改变传统的主奴关系,确立尊重与爱护自然的观念。其次,环境质量具有消费性,因此在评价生活质量的时候,必须要将环境质量考虑进去。对公众而言,除了学法、懂法、守法外,更重要的是建立社区公益性的环保组织或协会,维护自身环境利益。最后,在生态创新前提下,人们的价值基本尺度必须具有可持续性,财富观也应更新为生态财富观。这是与工业文明时代的价值财富观的本质区别。

(摘编自高文杰等《生态创新的几个基本问题》)

1. 下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)

A. 生态创新是美籍奥地利经济学家熊彼特结合生态环境问题,运用经济领域的眼光和手段创建的新的社会理论。

B. 任何国家和地区都不能依靠增加投入来解决环境污染、植被破坏、水土流失等问题。

C. 在稀缺资源配给的数量和质量上,后代人的标准与前代持平,就是代际公平的底线。

D. 要确定可持续发展战略,首要任务就是重建人与自然间的和谐伦理关系,因为环境问题根源中的深层根源是统治了地球长达200多年的狭隘人类中心主义。

2. 下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)

A. 文章认为生态创新核心是代内代际公平。目的是实现可持续发展。

B. 文章通过列举我国著名生态经济学家刘思华定义生态创新的例子主要是为了说明我国“生态创新”的本质符合奥地利学家对于“创新”的定义。

C. 文章从阶层、国家两个维度论证说明了环境资源不公平问题的深层表现及相关后果。

D. 重新认识定位人与自然的关系,是进一步谈论生态创新具体做法的一个重要前提。

3. 根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)

A. “生态理论”得以形成并最终提出的依据是社会时代重要特点:可持续发展的需要。

B. 决策者们如果不能依据现实具体情况灵活处理,生态创新理论就会失去它应有的效力。

C. 可持续发展战略是一个包含了和谐伦理关系的构建、生活质量的评价等内容的系统。

D. 在生态创新前提下,人们的价值基本尺度必须具有可持续性,财富观也应更新为生态财富观成为了当下与工业文明时代在价值财富观中的本质区别。

(二)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)

阅读下面的文字,完成4~6题。

材料一:

一般而言,技术总是被企业家最先应用在经济领域,用以创造财富,这符合技术扩散的规律;但伴随技术应用范围的扩大,社会生产力和生产关系发生重大变化,公共服务与社会管理也越来越多地采用“智慧”的技术,导致整个社会的运行变得日趋智慧化,是为智慧社会。可以说,智慧社会是“智慧型经济”充分发展的必然结果。

从目前的认知来看,智慧社会与智慧城市建设密切相关,智慧城市的社会形态必然是智慧社会。目前,全球都在积极建设智慧城市,比如,新加坡推出了“智慧国家2025”的10年计划,韩国提出实施U-City计划,美国白宫发布了首个关于智慧城市的国家级战略,计划投入1.6亿美元进行智慧城市建设,澳大利亚发布了国家智慧城市发展计划,英国则积极发展“未来城市”等。

(摘自《学习时报》《从“智慧型经济”到智慧社会》)

材料二:

艾媒咨询预测2017年我国可穿戴便携移动医疗设备规模将达到47.7亿元。

材料三:

在浙江乌镇举办的第四届世界互联网大会,更是为人们描摹了未来智慧生活的美好轮廓。

“太神奇了,微笑居然能打折,这是我从未有过的体验。”在互联网大会期间,以色列科学家达尼埃尔·谢赫特曼惊讶地发现,在走进无人超市之前扫一下二维码,购物后便可以直接离开;凝视某件商品,系统会捕捉他的表情,计算他对商品的偏好程度;只要他笑了,结算时便可以打折,不同的笑脸会得到不一样的折扣力度。

互联网将为人类带来更为超乎想象的“红利”:在医学影像识别方面,人工智能对早期筛查肿瘤的准确率已经超过普通医生的水平;人和机器可以互联互通,机器能够预测人脑中可能会想什么,通过大脑里的信息和指令能直接让机器以比人类在智能手机上快5倍的输入速度打字……现在,互联网已经改变了人们的生活方式,让生活变得更加舒适、便捷而有尊严。

(摘自2018年2月1日《光明日报》《微笑居然能打折》)

材料四:

在2017年12月初举行的移动支付智慧厦门合作伙伴峰会上,厦门市经济和信息化局携手腾讯签署“移动支付智慧城市战略合作协议”。对此,“腾讯互联网+”副总裁张巍表示,签约后双方将联手推进“互联网+”和移动支付在各领域的发展与应用,共建“智慧厦门”。

此外,峰会现场启动上线的“市民卡App”是全国首个推出以信用服务模式,按全市统一二维码技术规范建设的手机应用客户端。厦门民众可用“市民卡App”先乘车后付款信用乘车、医院诊疗费用一键结算、扫二维码消费支付及自助扫码借还书等,享受医疗健康、政务服务、生活服务等方面的便利。

在与厦门市政府的紧密合作中,腾讯赋能的智慧城市在“智慧交通”“智慧零售”“智慧医疗”等领域落地。在厦门,智慧城市正从概念变为一种切实的生活方式,为市民和外地游客提供更多智能化、人性化服务。如腾讯乘车码的上线,让厦门市民和外地游客可畅享移动支付带来的便捷乘车服务。

(摘自“中国新闻网”《厦门市和腾讯合作全面发力“智慧城市”》)

4.下列对材料相关内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

A.材料一从技术的角度,分析了“智慧型经济”与智慧社会的关系,并用世界各国城市发展规划,表达了对智慧城市特点的理解。

B.材料二列举了从2011年到2017年中国可穿戴便携移动医疗设备市场规模的发展过程,间接说明智慧型医疗突飞猛进的发展情况。

C.材料三以第四届世界互联网大会为出发点,以“微笑能打折”的体验,引出互联网带来的“红利”,表达对智慧社会的理解。

D.材料四介绍了移动支付智慧厦门合作伙伴峰会的情况,表现出腾讯赋能的智慧城市带来的便利,智慧城市正从概念变为一种切实的生活方式,为市民和外地游客提供更多智能化、人性化服务。

5.下列对材料相关内容的概括和分析,正确的一项是 ( )(3分)

A.四则材料之间构成的是并列关系,第一则材料是整体概括,其他三则材料则从不同角度对智慧社会的特点进行解读。

B.材料一中新加坡、韩国、美国、澳大利亚等国推出的智慧城市计划,为我国智慧城市的发展提供了认知上的良好借鉴。

C.材料二和材料三在分析智慧社会和智慧城市的特点时,都罗列了大量的事实,充分表现出智慧社会的未来发展前景。

D.根据四则材料中所反映的信息可知,未来许多人购物、进医院,或者乘车、旅游,都能够享受“互联网+”带来的生活便利。

6.请结合材料所给的内容,概括智慧社会的特点。(6分)

(三)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)

阅读下面的文字,完成7—9题

行将消逝的物语:油纸伞

李振南

每当在春风又绿江南岸的季节,深夜里听那淅淅沥沥、时断时续的春雨时,我的思绪便会穿越时空,抵达江南小镇的小巷和它的油纸伞。

在我的脑海里,油纸伞是江南最美丽也是最遥远的一个梦了。记得儿时,在滴滴答答的雨帘下,我们撑开油纸伞,一爿爿烟雨葱茏的天地近在眼前,一幅幅充满诗意的田园风光纷至沓来,让人恍然进入梦境。现在,这个梦离我们越来越远了,只有在那些发黄的典籍里,还能依稀看到它们的影子,也只有在以假作真的影视画面里,能模糊地见到它们的赝品。

油纸伞,它于何时何地发明,又是哪一个独具慧心的匠人所造,现已无从考证。但我想,油纸伞的出现,一定是在江南,被潇潇暮雨氤氲着的江南,很容易使人产生创造的灵感。于是,一把把油纸伞,从江南仄仄的小巷里走出,伞下的人或是明眸皓齿的女子,或是一袭青衫的书生,静静地在雨中沉思遐想或踟蹰彷徨,那么宁静,那么典雅。或是两把油纸伞交错磕碰而过,蓦一回首,便擦出了爱的火花,产生了如水的柔情。正像在《雨巷》里徘徊的诗人,苦苦等待着眼睛里结着愁怨的丁香姑娘。也正像民间传说中的《白蛇传》里,是油纸伞演绎了许仙、白娘子的一段美丽动人的爱情故事。

油纸伞走向乡下,肯定是《白蛇传》以后的事了,这种竹木结构,用纸糊成的雨伞,都无一例外地散发着桐油的漆味,芬芳但又有一丝丝刺鼻,那黄黄的颜色,温暖着打伞人的心。记得,小时候乡下农人的家里,多半都是有一把油纸伞的。现在,我想起来,我家也有一把手柄长长的油纸伞,虽然不知道使用了多少个年头,伞面也已破旧,然而孩提时每每撑开,总会有山水的味道,有亲人的味道,在雨中一路追随陪伴。

我家的油纸伞属于祖传或是母亲陪嫁过来的,我至今仍不得而知。按照我们这里的乡风,油纸伞是“有子生”的谐音,是吉祥的象征。所以,过去在闺女出阁时,其父母总要送上一把油纸伞讨个吉利。我家门角里的这把油纸伞是不是母亲的陪嫁物,我一直没有问过,那时也不懂得问。

过去,乡下的油纸伞,一般是妇女和儿童的用物,成年男人的遮雨工具是箬笠、蓑衣,他们讲究的是实用,不需要诗情画意的伞。我儿时使用油纸伞都是在上学或放学的路上,又大又笨重的油纸伞,它的重量和宽度早已压过我弱小的肩头,有时候需要用很大的力气才能将它撑开。在斜风骤雨中,油纸伞和人都晃荡在乡间泥泞的土路上,这时,雨模糊了视线,风吹淡了田园的颜色,雨和伞构成一组天然的乐器,雨在伞背叮叮咚咚地敲打着音乐,此起彼落,使寂寥中的行人有了一份乐曲的慰藉。

油纸伞仅陪我走过童年和少年的时光,从尼龙雨衣的出现,它便被搁置在每户人家的墙角、厨背而渐渐地破损、霉变,直到永远地消失。如今,油纸伞早已被式样繁多的自动伞、折叠伞所取代,它们做工精细,变化无穷,如五彩的花朵在大街上、小巷里、阡陌中次第开放。虽然我清楚地知道,它们也源于油纸伞的构想,是油纸伞的沿袭,但已缺乏了油纸伞的诗意。因为它们已没有了木质的温润,油纸的芬芳;没有了其张开时的热烈、坦诚和闭合时的羞涩、含情脉脉,已缺失了一个民族的古典情怀。所以,当若诗若梦的油纸伞逝去后,我们就再已无缘读到一首像《雨巷》那样令人心澄眼热的诗歌和一个像《白蛇传》那样缠绵悱恻的故事。

(摘自《中国散文家》,有删改)

7.下列对文章有关内容的分析和概括,不符合原文意思的一项是(3分)

A. 文章以江南春雨和江南梦境引入,一开始便营造出诗意的氛围。而现在梦境远去,只见赝品,又给文章奠定了感伤的基调。

B. 油纸伞“散发着桐油的漆味,芬芳但又有一丝丝刺鼻”,作者运用了拟人的手法,生动形象地写出了油纸伞特有的江南韵味。

C. 文章写了对于油纸伞是母亲陪嫁物的猜测,巧妙地表现了“乡风”,又说明了这把油纸伞在家里人心中有着不同寻常的意义。

D. 作者深情追忆小时候在乡下使用过的油纸伞,特别写到了雨和伞敲打出的音乐。这样表达既写实,又增加了文章的生动性。

8.结合《雨巷》与本文,概括“油纸伞”的丰富内涵。(6分)

9.现在几乎每个古镇有售油纸伞,假如你想买一把,你买的目的是什么?结合文段与民间习俗简要分析。(6分)

二、古诗文阅读(34分)

(一)文言文阅读(本题共4小题,19分)

阅读下面的文言文,完成10—13题。

苏轼字子瞻,眉州眉山人。生十年,父洵游学四方,母程氏亲授以书,闻古今成败,辄能语其要。程氏读东汉《范滂传》,慨然太息,轼请曰:“轼若为滂,母许之否乎?”程氏曰:“汝能为滂,吾独不能为滂母邪?”

比冠,博通经史,属文日数千言,好贾谊、陆贽书。既而读《庄子》,叹曰:“吾昔有见,口未能言,今见是书,得吾心矣。”嘉祐二年,试礼部。方时文磔裂诡异之弊胜,主司欧阳修思有以救之,得轼《刑赏忠厚论》,惊喜,欲擢冠多士,犹疑其客曾巩所为,但置第二;复以《春秋》对义居第一,殿试中乙科。

丁母忧五年调福昌主簿欧阳修以才识兼茂荐之秘阁试六论旧不起草以故文多不工轼始具草文义粲然。

除大理评事、签书凤翔府叛官。关中自元昊叛,民贫役重,岐下岁输南山木筏,自渭入河,经砥柱之险,衙吏踵(相继)破家。轼访其利害,为修衙规,使自择水工以时进止,自是害减半。

七年,徙扬州。旧发运司主东南漕法,听操舟者私载物货,征商不得留难。故操舟者辄富厚,以官舟为家,补其敝漏,且周船夫之乏,故所载率皆速达无虞。近岁一切禁而不许,故舟弊人困,多盗所载以济饥寒,公私皆病。

轼与弟辙,师父洵为文,既而得之于天。虽嬉笑怒骂之辞,皆可书而诵之。其体浑涵光芒,雄视百代,有文章以来,盖亦鲜矣。后居海南,作《书传》;又有《东坡集》四十卷、《后集》二十卷、《奏议》十五卷、《内制》十卷、《外制》三卷、《和陶诗》四卷。一时文人如黄庭坚、晁补之、秦观、张耒、陈师道,举世未之识,轼待之如朋俦,未尝以师资自予也。

(《宋史苏轼传》有改动)

10.下列对文中波浪线部分的断句,正确的一项是(3分)

A.丁母忧/五年/调福昌主簿/欧阳修以才识兼茂/荐之秘阁/试六论/旧不起草/以故文多不工/轼始具草/文义粲然。

B. 丁母忧五年/调福昌/主簿欧阳修以才识兼茂/荐之秘阁/试六论/旧不起草/以故文多不工/轼始具草/文义粲然。

C. 丁母忧/五年/调福昌/主簿欧阳修/以才识兼茂荐之/秘阁试六论/旧不起草/以故文多不工/轼始具草/文义粲然。

D. 丁母忧五年/调福昌主簿/欧阳修以才识兼茂/荐之秘阁试六论/旧不起草/以故文多不工/轼始具草/文义粲然。

11.下列对文中加点词语的相关内容的解说,正确的一项是(3分)

A.古人往往有字,有的人还有号。但女人没有,由于男尊女卑的思想,有的女子甚至没有名字。

B.“丁母忧”、 “丁内忧”指父或母去世,有时也说“丁艰”。

C.“比冠”,也可以说“及冠”,古代男子十五岁要行加冠礼,表示男子成年,相当与现在的成人礼。

D.“擢”在古文中表示授予官职,“除”则表示除去官职,“谪”为贬官,“迁”是调任官职。

12.下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是(3分)

A.苏轼年少时,会读书,理解能力很强,读书能领悟要旨。

B.苏轼成人后读了许多名人大家的书,多次科考都可以得第一。

C.苏轼为官亲历亲为,做大理评事、签书凤翔府叛官时亲自挑选水工,使危害减少一半。

D.当时的文人黄庭坚、晁补之、秦观、张耒、陈师道均未出名,但苏轼把他们当做朋友,这表现了苏轼谦逊的品质。

13.把文中画横线的句子翻译成现代汉语(10分)

(1)轼请曰:“轼若为滂,母许之否乎?”程氏曰:“汝能为滂,吾独不能为滂母邪?”(5分)

(2)近岁一切禁而不许,故舟弊人困,多盗所载以济饥寒,公私皆病。(5分)

(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)

阅读下面这首诗,完成14—15题。

归园田居(其二)

陶渊明

野外罕人事,穷巷寡轮鞅。

白日掩荆扉,虚室绝尘想。

时复墟曲中,披草共来往。

相见无杂言,但道桑麻长。

桑麻日已长,我土日已广。

常恐霜霰至,零落同草莽。

注释:

穷巷:偏僻的里巷。 鞅( yāng):马驾车时套在颈上的皮带。 轮鞅:指车马。

曲:隐僻的地方。 墟曲:乡野。

杂言:尘杂之言,指仕宦求禄等言论。 霰(xiàn现):小雪粒。

14.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A. 《归园田居》组诗是诗人在归隐初期的作品,第一首《归园田居·少无适俗韵》着重表现他“久在樊笼里,复得返自然”的欣喜心情,这一首则着意写出乡居生活的宁静。

B. 乡村生活也有他的喜惧。庄稼一天一天生长,开垦的荒地越来越多,令人喜悦;同时又生怕自己的辛勤劳动,遭到自然灾害,毁于一旦,心怀恐惧。

C. 诗人用质朴无华的语言、喜忧参半的语调,叙述乡居生活的日常片断,让读者在其中去领略乡村的幽静以及心境的恬静。全诗流荡着一种古朴淳厚的情味。

D. 元好问曾说:“此翁岂作诗,直写胸中天。”诗人在这里描绘的正是一个宁静谐美的理想天地。

15.诗歌的前四句是怎样写静的?“静”的内涵是什么的?(6分)

(三)名篇名句默写(本题共1小题,6分)

16.补写出下列句子中的空缺部分。(每句1分)

(1)在《氓》中,女子以桑树的凋零比喻夫妻情意的淡漠的两句是:“桑之落矣, ” 。

(2)屈原在《离骚》中,用哪两句来表达自己即使牺牲生命,也不放弃追求志向:“ , ” 。

(3)《陋室铭》中,表现作者对自己摆脱了喧嚣生活和繁杂公务的欣喜之情的语句是“ 无丝竹之乱耳, ”。

(4)柳宗元在《小石潭记》里写潭中鱼,先是鱼儿一动不动,接着“ , ”写鱼儿忽然向远处游去,来来往往,轻快敏捷,“似与游者相乐”。

三、语言文字运用(20分)

阅读下面的文字,完成17~19题。

面对________的传统文化,我们究竟应该传承什么、摒弃什么?著名学者王充闾认为,对于传统文化的“老根底”,我们要有“新眼光”,要做好这项工作,不能光靠名嘴们去讲,应该考虑如何在诠释传统文化方面做出更多创造性的努力,使其通过不同的“排列组合”发生“化学反应”,产生现代性的转化和创造性的发展,从而使之更接地气,更多地关照现实生活中的普通人。

有些传统文化的确离我们的生活很遥远,如果不做改变,人们会觉得它游离于生活之外,________,桎梏在书本中、书店里。换言之,传统文化需要现代载体,赋予其更多现代的意义与内涵。( )让人们在生活中亲近传统,让传统成为一种认同,一种精神给养。

人们为了更好地了解中国人文传统,《国粹》这本书问世了。它是形象化的中国人文传统史,也是一部中国人的心灵精神史。它以散文的形式阐释中国人文传统,通过对先祖、人文、河山、传统的认知和感悟,写出了中国人的人文情怀、精神世界、心灵空间及中国文化特有的智慧、气度、神韵,让人们________地感受中华民族的沧桑正道,领悟日常的安身立命之道,斯文优雅的人生理念,生存处世的生活智慧,增添中国人心灵深处的文化自信,让古老的中华文明在当代呈现出________的生命力。

17.依次填入文章横线上的成语,全部恰当的一项是(3分)

A.浩如烟海 高山仰止 身临其境 生生不息

B.无奇不有 高山景行 设身处地 生气勃勃

C.浩如烟海 高山仰止 设身处地 生气勃勃

D.无奇不有 高山景行 身临其境 生生不息

18.文中画横线的部分有语病,下列修改最恰当的一项是(3分)

A.之所以人们能更好地了解中国人文传统,是因为《国粹》这本书问世了。

B.为了让人们更好地了解中国人文传统,《国粹》这本书问世了。

C.为了更好地了解中国人文传统,《国粹》这本书问世了。

D.为了给人们更好地了解中国人文传统,《国粹》这本书问世了。

19.下列在文中括号内补写的语句,最恰当的一项是(3分)

A.借鉴古典智慧,解决当今的难题,因为读史能通心。

B.解决当今难题,必须读史通心,借鉴古典智慧。

C.读史通心,借鉴古典智慧,解决当今的难题。

D.通过读史通心,借鉴古典智慧,解决当今难题。

20. 在下面一段文字横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密。每处不超过15字。(每空2分共6分)

按理说,行人、机动车、非机动车都有相应的“路权”,①___________。但在道路资源有限的背景下,各方相互争夺、吞噬他方“路权”的情况比比皆是。行人不看红绿灯,不走斑马线;②_____________;非机动车在机动车道上大摇大摆,我行我素。由此造成的种种混乱,不仅损害了他人的权益,而且造成巨大的安全隐患。路权是人人应享有的一种权利。对路权的争夺,③____________,而是要平衡各方权益,实现道路资源共享,进而达到共赢的目的。

21.阅读下面的材料,请用一句话概括该翻译家的观点。(5分)

某翻译家在《文艺报》上撰文指出:有人说中国人称自己的国家为“中国”,表示自己是坐镇在世界中央的天朝,说明中国人自傲。但从国名的中文翻译来看,译名却能够表达中国人的情感。例如,“英国”为什么不译作“阴国”?“美国”为什么不译作“霉国”?“德国”为什么不译作“歹国”?这是因为中国人要从同音字中选出具有最美好含义的字来命名这些国家。用什么字呢?用“英雄”的“英”、“美丽”的“美”、“道德”的“德”、“法理”的“法”、“芬芳”的“芬”、“祥瑞”的“瑞”……而外国,比如英国,用英文译别国的国名,只用音译,译名中不含有褒贬意义。

四、写作(60分)

22.阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

作家王安忆在复旦大学研究生院毕业典礼上致辞:“我希望你们不要过于追求效率,效率总是以目的论的,事实上,我们都是处在过程中,这是生活的本质。”

要求:选好角度,确定立意,自拟标题,自定文体,要有突出的文体特色;不要脱离材料内容及含意的范围作文;不要套作,不得抄袭。写一篇不少于800字的文章。

乐山十校高2023届第二学期半期联考语文试题答案

1.D。A项,于文无据,生态创新并不是美籍奥地利经济学家所创造。B项,过于绝对,原文提及的是“如果单纯依靠投入来治理,任何一个国家和地区都无力承担”,并不能得出“任何国家和地区都不能依靠增加投入来解决……问题”的结论。C项,原文说“涉及的是稀缺资源在不同代人之间的合理配置的问题,具体体现为在数量上要至少保持稳定,在质量上要求不至于发生代际退化。”注意是合理配置,而非持平。故选D。

2.A。混淆关系。原文第二段中说“生态创新的最终目的是实现可持续发展。可持续发展理论的核心在于取得代内公平和代际公平”。

3.A。“生态理论”得以形成并最终提出的重要社会时代特点是:生态环境愈发恶化。

4.B。 材料二列举了从2011年到2017年中国可穿戴便携移动医疗设备市场规模的发展过程,直观地反映出智慧型医疗突飞猛进的发展情况。

5.D。A.四则材料之间构成的是总分关系,第一则材料是整体概括,其他三则材料则从不同角度对智慧社会的特点进行解读B项,“为我国智慧城市的发展提供了认知上的良好借鉴”无中生有;C项,材料二既无分析,也没有罗列事实。

6.①以智慧提升技术,使社会生产力和生产关系发生重大变化;②社会运行的智慧化,使公共服务与社会管理更加完善;③改变人们的生活方式,让生活变得更加舒适、便捷;智能化、人性化的服务方式,让人们在各个领域享受时代的“红利”。

7.B(没有拟人)

8.①美好吉祥的象征。生活中的油纸伞,有亲人的美好祝愿。②地域文化的象征。油纸伞是烟雨江南的一种文化符号,成为地域文化。③民族的古典情怀。油纸伞轻巧典雅,充满诗意典雅和古典情怀。(4)忧愁、寂寥与无法远望的惆怅。戴望舒的《雨巷》一诗表现出的诗人的情感。(答对一点2分,答出三点即可)

9.言之成理,三观正确即可。“目的”2分,理由答出两点即可,一点2分。

民族习俗油纸伞象征:多子多福、恩爱百年、美满团圆、消灾避邪、怀旧与浪漫、高贵典雅、预祝金榜题名。

10.A

11.B(A“女人没有”错,C“古代男子十五岁”错,D“除”是授予官职,“迁”分左迁、右迁,左迁是贬官。)

12.C(是衙役自己挑选,不是苏轼。)

13.(1)踩分点“请”“若”“独……邪”各1分,大意2分。

(2)踩分点,省略1分,“济”“病”各1分,大意2分。

14.C。“喜忧参半的语调”错,应该是“悠然自在的语调”。

15.(1)开头四句从正面写“静”。终于回归田园,他摆脱了的仕官生活,极少有世俗的交际应酬,也极少有车马贵客——官场中人造访的情景,他总算又获得了属于自己的宁静。“白日掩荆扉,虚室绝尘想。”在“白日”大好的时光,可以自由地掩起柴门,把自己关在虚空安静的居室里,让那些往昔曾萦绕于心间令人烦恼的尘俗杂念,彻底断绝。那道虚掩的柴门,那间幽静的居室,已经把尘世的一切喧嚣,一切俗念都远远地摒弃了。

(2)精选意象。诗人反复用“野外”、“穷巷”、“柴扉”、“虚室”等意象来反复强调乡居的清净。

(3)构思巧妙或含蓄委婉。无一字写“静”,却句句写“静”。(每点两分,答出2点即可)

“静”的内涵:诗人的身心俱静。暗示出自己抱贫守志的高洁之心。(2分)

16.(1)其黄而陨

(2)亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔

(3)无案牍之劳形。

(4)俶尔远逝,往来翕忽。

17.A。浩如烟海:形容文献、资料等非常丰富。无奇不有:意思是什么奇怪的事物都有。形容奇怪的景象多种多样。此处修饰传统文化,故用“浩如烟海”。高山仰止:比喻对崇高品德的崇敬、仰慕。高山景行:比喻行为正大光明。指值得效仿的崇高德行。此处用来修饰传统文化,故用“高山仰止”。身临其境:亲身到了那个境地。设身处地:设想自己处在别人的地位或境遇中。此处用来修饰感受,人们亲自感受中华民族的沧桑正道,故用“身临其境”。生生不息:世间万物新陈代谢,永不停止。生气勃勃:是形容人或社会富有朝气,充满活力。此处修饰生命力呈现出的状态,故用“生生不息”。

18.B。“为了”一词引导的是目的性状语,“《国粹》这本书问世”的目的就是“让人们更好地了解中国人文传统”,故选B项。

19.C。根据语境,后文“让人们在生活中亲近传统,让传统成为一种认同,一种精神给养”,“传统”成为一种“认同”,一种“精神给养”,这种智慧可以帮忙解决现代问题。故选C项。

20.①任何一方都不能侵犯他方的“路权”

②机动车在非机动车道上横冲直撞

③并不是一定要分出输赢的比拼

21.(示例)对别国国名的翻译,中文能表达美好的感情,而外文不能。

解析:这段材料属议论性材料,作答本题,首先要把握该段材料的核心观点,即中文翻译较外文翻译更能表达美好的感情。另外,压缩语段时要注意句子结构的完整,不要把句子写成短语。

22.写作指导

致辞有两层意思:

第一层是“不要过于追求效率,因为效率总是以目的论的”。需要特别注意的是,这里是“不要过于追求”,而不是“不追求”。现代社会是快节奏的、务实的社会,作为一个现代人,不讲求效率是不现实的,如果忽视效率,便无法在社会立足;但一味强调效率,追求目的,我们就会变得只看重结果,急功近利,从而丧失奋斗的乐趣,最终也无法实现高效率,俗话说“欲速则不达”。

第二层是“我们都是处在过程中,这是生活的本质”。生命过程本身就有价值,我们在追求效率的同时,应享受过程之美,要体会人生各个阶段的滋味,体味生活中的酸甜苦辣,领悟生活哲理,过有意义的人生。放慢一点前进的脚步,才能关注过程之美,尽享奋斗的乐趣;也只有体味到过程之美,才能真正提高追求的效率。

参考2020年全国3卷高考语文作文评分标准

1.基础等级

基础等级分内容和表达两项,基础等级的评分,以 题意、内容、语言、文体为重点,全面衡量。

内容项(20分)——题意、内容

其重点是题意、内容。对于内容要综合考虑,对于材料的把握虽然符合题意,但文章不好、中心基本明确、内容单薄、感情基本真实的,可以在三等上打分。

考生的考卷中所述论据的真实性要特别注意,如果是编造,或者有明显错误,或者不能佐证文章观点的,要适当扣分。?

表达项(20分)——语言、文体和结构、卷面

? 其重点是作文的结构、语言、文体、卷面等,但也要综合考量。

1、根据表达项的细则,在“内容”评等的基础上,除了在相应的等级上评分外,还可以考虑在上一等或下一等打分。

2、在“内容”等级判分的基础上,表达项原则上不跨等给分,如内容判三等,表达不能在一等给分,只能在三等或二等或四等给分。?

2.发展等级(20分)?

基础等级分要与发展等级分相匹配,发展等级分不能跨越基础等级的得分等级。?

1、发展等级分原则上 随内容或表达的等次给分,如内容二等,表达三等,发展等级一般可在二等给分。

2、发展等级一般不在内容或表达的下一等给分,如内容一等,表达二等,发展等级一般在一等或二等给分。?

3、发展等级在内容给分的基础上,一般不跨等给分,如内容三等,发展等级不能在一等给分。?

4、内容在四等的, “发展等级”可以给1到2分;确为抄袭的,“发展等级”不给分。?

发展等级评分。不求全面,可根据“特征”4项16点中若干突出点按等评分。?

1、深刻:①透过现象看本质②揭示事物内在的因果关系③观点具有启发作用

2、丰富:④材料丰富⑤论据充足⑥形象丰满⑦意境深远?

3、有文采:⑧用词贴切⑨句式灵活⑩善于运用修辞手法⑾文句有表现力?

4、有创意:⑿见解新颖⒀材料新鲜⒁构思精巧⒂推理想象有独到之处⒃有个性特征?

3.关于作文的其他项评定

扣分项评定

出现错别字,1个错别字扣1分,重复不计,扣完5分为止;标点符号出现3处以上错误的酌情扣分;不足字数者,每少50字扣1分;无标题扣2分。

残篇评定?

400字以上的文章,按评分标准评分,扣字数分。(少50个字扣1分)

400字以下的文章,20分以下评分,不再扣字数分。?

200字以下的文章,10分以下评分,不再扣字数分。

只写一两句话的,给1分或2分,不评0分。?

只写标题的,给1分或2分,不评0分。?

完全空白的,评0分。

文言翻译

苏轼字叫子瞻,是眉州眉山人。十岁时,父亲苏洵到四方游学,母亲程氏亲自教他读书,听到古今的成败得失,常能说出其中的要害。程氏读东汉《范滂传》,很有感慨,苏轼请问母亲:“我如果做范滂,母亲能答应我这样做吗?”程氏说:“你能做范滂,我难道不能做范滂的母亲吗?”

到二十岁时,就精通经传历史,每天写文章几千字,喜欢贾谊、陆贽的书。不久读《庄子》,感叹说:“我从前有的见解,嘴里不能说出,现在看到这本书,说到我心里了。” 嘉祐二年,参加礼部考试。当时文章晦涩怪异的弊习很重,主考官欧阳修想加以改正,见到苏轼《刑赏忠厚论》,很惊喜,想定他为进士第一名,但怀疑是自己的门客曾巩写的,便放在了第二名;又以《春秋》经义策问取得第一,殿试中乙科。

服母丧。嘉祐五年,调任福昌主簿。欧阳修因他才能识见都好,举荐他进秘阁。考试作策论六篇,过去人们应试不起草,所以文章多数写得不好。苏轼开始起草,文理就很清晰。

授予职大理评事、签书凤翔府叛官。关中自从元昊叛乱后,百姓贫困差役繁重,岐山下每年输送到南山的木筏,从渭河进入黄河,经过砥柱的险处,衙前役人相继破产。苏轼访察到其利弊所在,为他们修订衙规,让他们自己选择水工按时进送或停止,从此害处被减少了一半。

元佑七年,移扬州。以前发运司主管东南漕运法,允许驾船的人私自载运货物,征收商税不许刁难。所以驾船的人就富裕了,把官船当作自己的家,修治船只,还救济船夫们的困乏,所以所载货物都很快到达而且没有事故。近年一切(私载)都被禁止,所以船只破旧人员贫困,多数人偷盗所运货物来救饥寒,公家私人都受害。

苏轼和弟弟苏辙,学他们的父亲苏洵写文章,从来得之于天资。曾经自称:“写文章如同行云流水,本来就没有一定的格式,仅是常要在该说的地方就说,该停的地方就停。”即使是嬉笑怒骂的话,都可以写成文章。他的文体博大丰富光辉灿烂,称雄百代,自有文章以来,也属少见。后来住在海南,写了《尚书传》;又有《东坡集》四十卷、《后集》二十卷、《奏议》十五卷、《内制》十卷、《外制》三卷、《和陶诗》四卷。当时文人如黄庭坚、晁补之、秦观、张耒、陈师道,还不被世人所知,苏轼都如朋友一样对待他们,从来不曾以老师的地位自居。

同课章节目录