统编必修下第二单元教材同步写作:戏剧评论写作指导

文档属性

| 名称 | 统编必修下第二单元教材同步写作:戏剧评论写作指导 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 76.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-18 12:26:02 | ||

图片预览

文档简介

统编必修下第二单元教材同步写作:戏剧评论写作指导

单元任务

写作任务:从《雷雨》选段和《哈姆莱特》选段中任选其一撰写戏剧评论,可以是对剧本的理解,也可以是对人物形象的分析和点评,不少于800字。

一部戏剧,就是一种人生。著名评论家李健吾认为,“人性”是戏剧美学的核心,追寻戏剧中的人性、探索人性的奥秘、寻求人性的价值,乃戏剧评论的题中之义。

戏剧评论,不同于常态的高考作文,它的立意是从写作者自己对戏剧作品的直觉感受和理性理解中来的,这需要对作品进行深入研读和探究。写戏剧评论,要学会“于无疑处生疑”,抓住作品核心,提出研究问题,加以分析解决,最终形成评论性文字。戏剧评论的构思写作可以从核心问题的确立、关于问题的思考和评论写作三个方面进行。

写作指导

一、探究剧本或人物,形成核心论题

以评论戏剧人物为例,我们可以从以下两个角度研读和探究作品,形成写作的核心论题。

1.探究人物的“真实性”,理解或质疑人物思想行为的艺术合理性。

我们可以从现实生活出发,进入剧中人物的处境,将剧中人物的经历或细节在脑海中“演绎”一遍,以自己的人生经历与感悟去类推该人物的行为、思想、命运轨迹。这时我们往往会发现,相同情境之下,自己的想法行为与剧中人物或吻合或碰撞,吻合是一种对生命体验的认同,而碰撞则有可能产生更大的价值——为什么我们和他(她)有所不同?借助以下表格将其记录下来,进行深入探索。

产生分歧的情节

剧中人物的做法

“我”的做法

_

_

_

_

_

_

_

_

_

从上述表格中,挑选出你认为最重要的分歧点,抓住这个分歧点,打开戏剧评论关于人物的探究思路。

2.探究人物的“共性”与“个性”,理解人物的典型性。

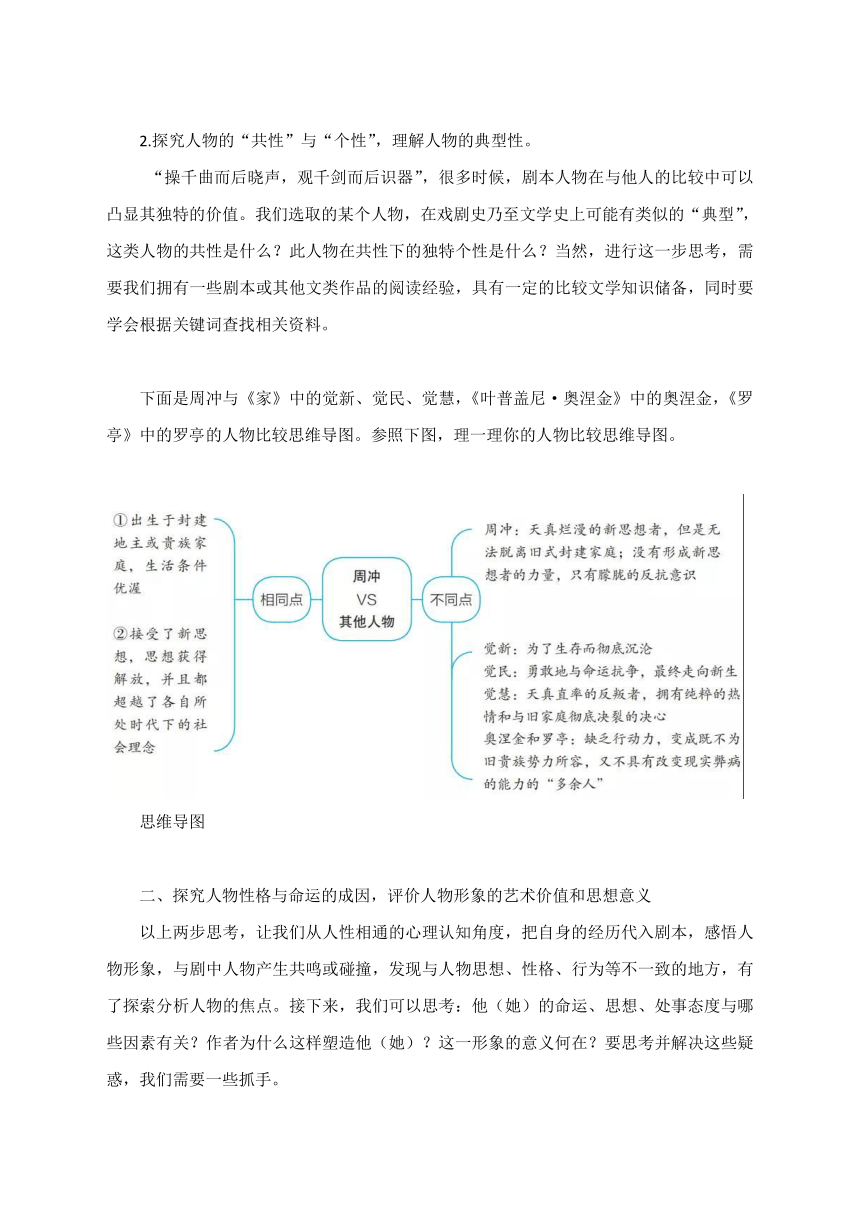

“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”,很多时候,剧本人物在与他人的比较中可以凸显其独特的价值。我们选取的某个人物,在戏剧史乃至文学史上可能有类似的“典型”,这类人物的共性是什么?此人物在共性下的独特个性是什么?当然,进行这一步思考,需要我们拥有一些剧本或其他文类作品的阅读经验,具有一定的比较文学知识储备,同时要学会根据关键词查找相关资料。

下面是周冲与《家》中的觉新、觉民、觉慧,《叶普盖尼·奥涅金》中的奥涅金,《罗亭》中的罗亭的人物比较思维导图。参照下图,理一理你的人物比较思维导图。

思维导图

二、探究人物性格与命运的成因,评价人物形象的艺术价值和思想意义

以上两步思考,让我们从人性相通的心理认知角度,把自身的经历代入剧本,感悟人物形象,与剧中人物产生共鸣或碰撞,发现与人物思想、性格、行为等不一致的地方,有了探索分析人物的焦点。接下来,我们可以思考:他(她)的命运、思想、处事态度与哪些因素有关?作者为什么这样塑造他(她)?这一形象的意义何在?要思考并解决这些疑惑,我们需要一些抓手。

1.同类比较,探究人物置身的时代、社会与文化背景。

除了从人性的角度分析人物形象的独特性,解释他(她)行为背后的心理、性格等内在因素之外,我们还要从时代、社会与文化背景的角度去理解人物的行为,作品诞生时文坛的戏剧理论、作者秉持的创作理念也是可以思考的方向。

【探究示例】周冲是天真烂漫的新思想者,文学史上不乏这类处于社会变革时期的人物形象,比如屠格涅夫《罗亭》中的罗亭,巴金《家》中的觉新、觉民和觉慧等,这类人物都出生于封建地主或贵族家庭,生活条件优渥;接受了新思想,思想获得解放,并且都超越了各自所处时代下的社会理念。

但是和这些形象不同的是,周冲只有朦胧的反抗意识,没有也无法脱离旧式封建家庭,而且总是向封建大家长的势力妥协,他不敢顶撞父亲就体现了这一点。并且,周冲最终因偶然因素而丧生,并没有形成新思想者的力量,作者或许正是借此暗示新思想者的道路是艰难的、未知的,因此匆匆结束周冲的生命,为这场悲剧“助兴”,也借以表现封建地主和资本家罪恶的行径及巨大的影响。此外,作者写作的意图,只在揭露封建势力的“疮疤”上,只在充分表现出“雷雨”发生前沉闷压抑的社会风气上,这或许是周冲这一接受了新思想的“新人”匆匆殒命,并未展现力量的原因。

参照上面关于周冲的分析,写下你对某个人物的思考。

人物分析

2.结合自身知识储备,确定着重探索的方向。

要确定进行人物形象分析的角度,我们还可以从梳理关于该人物点评的相关文章入手,梳理人们已经研究过的点,选择那些没有被研究过的“空白地带”作为自己文章的论述重点。如果没有独特的思考,文章的价值也会大打折扣,而这种独特的思考,应该从与其他评论文章的比较中凸显。

当然,更多情况下你的研究着重点也许并不是一条新开辟的路径,前人已经有相关论述。如果你与他们的观点相同,可以用他们的观点佐证你的论述;或者你对他们的观点有所补充,清晰地表述出来,并说明理由,你的论述或许也有了独特的价值。

下面节选的文章是对“哈姆莱特”这个人物形象的既往研究的综述,作者梳理学界就哈姆莱特“是或非人文主义者”这一问题展开的争论,从而顺势指出自己的文章要解决的核心问题,突出自己文章研究的价值是为解决学界的争论而寻找方案。

资料链接

长久以来,我国莎学界受苏联莎学影响,一直持“哈姆莱特是人文主义者的典型形象”的观点,认为哈姆莱特代表了文艺复兴时期的人文主义理想,是一位勇敢的反封建反教会的人文主义战士等。近年来,有些学者对这类运用阶级立场来认识哈姆莱特的传统观点提出了异议,比如陶冶我(1984)、叶舒宪(1985)、高万隆(1986)、从丛(2001)、李玉莲(1997)、李振中(2009)、李伟民(2003)等一批学者,他们的研究一反以往的传统观念,转而探讨哈姆莱特“非人文主义者”的一面,比如,有学者认为“表面上看,克劳狄斯是该剧的恶魔性人物,其实,真正具有强势恶魔性特征的是复仇者——哈姆莱特”(俞建村,2009)。另有学者认为哈姆莱特更是旧封建秩序的维护者等,这种反面观点尖锐而独到,使人们对该形象的认识进一步丰富和复杂化,不乏学术创新意义……那么,在这场“是或非人文主义者”的论争中,究竟如何定位哈姆莱特的思想倾向呢?

(摘自庄新红《哈姆莱特:一个为追寻生命意义而沉沦的人》,《山东外语教学》2011年第1期)

你的研究重点

_

_

前人相关研究

_

_

三、梳理以上探究内容,形成结论

罗列你获得结论的几点理由,形成评论提纲;为每一点理由找到支持素材,按照逻辑顺序组织起来,整理形成你的评论的主体内容。注意以下几点:

开篇要尽快进入文章探索的核心论题(研究问题)。可以开门见山地提出论题;可以通过简单梳理人物生平的方式引出论题;当然,有更高追求的同学,也可以学习庄新红的文章开篇,通过梳理关于这个人物的研究,引出自己文章的论题,突出自己文章的独特价值。

分析人物性格、思想、行为背后的原因,分条陈述,结构上层层递进。注意详略得当,突出最有价值的思考,论述充分,将之作为文章的重点与亮点。

得出结论,表明态度。最后,对你的分析过程进行概括,得出你关于这个人物的核心结论。对结论要明确态度,或对人物给予认可理解,或否定作者对这个人物的相关处理,并简要谈谈理由。

当然,如果你看完戏剧就有独特的发现和感兴趣的思考方向,那么不一定按照上述方法推进你的写作构思。对戏剧的独特感受,是戏剧评论的灵魂。

学生习作

不那么坚定,也不那么倔强

——浅谈《雷雨》中鲁侍萍的形象

许淼

鲁侍萍,是一个善良、正直、备受欺辱和压迫的底层劳动妇女。很多评论家认为,三十年的悲惨遭遇让她尝尽了人间的辛酸苦楚,也把她磨炼得坚强勇敢。她看清了现实,并始终保持着自己作为底层人民刚毅、倔强的品质。但,鲁侍萍的心真的这么坚定而倔强吗?

鲁侍萍的身份是卑微的,遭遇是悲惨的。无论是在恋爱中还是在后来的家庭中,她都处于弱者的地位。周朴园对她始乱终弃,鲁贵也并不老实,亲生儿子周萍难以接受她,四凤还重蹈了她的覆辙,甚至有过之而无不及。但她能在与周朴园重逢时,拆穿周朴园“假道德”背后的“真面目”,拒绝周朴园的金钱补偿,并撕碎支票,有骨气地指出“我这些年的苦不是你拿钱算得清的”,可见她的坚定与倔强。她是一个“卑微而倔强”的女子。

她是一个“卑微而倔强”的女子。

这种观点无可厚非,但是“坚定与倔强”的标签一旦贴上,就掩盖了鲁侍萍这个人物复杂的另一面——不坚定也不反抗,甚至顺从了施暴者,这是鲁侍萍这个人物形象值得玩味的地方,也是曹禺作品的深刻性所在。

首先,我们要看到鲁侍萍对周朴园是有过真感情的,甚至在与周朴园久别重逢的时候,鲁侍萍还对周朴园抱有幻想。

先回到她和周朴园的初恋时光看看吧。当初,鲁侍萍和周朴园不顾身份、地位的悬殊而选择在一起,自然要面对世俗的非议和家庭的巨大压力。但他们不仅相恋,鲁侍萍还为周家生下了两个儿子。在当时的社会环境下,若不是对周朴园动了真情,鲁侍萍是不会傻到不顾名声清白,为其未婚生子的。但是怀孕生子并没有改变鲁侍萍在周家的地位,她依然是一个底层的侍女,后来周家为了迎娶门当户对的小姐,甚至在除夕夜将鲁侍萍赶出家门。不得不说,她对周朴园的感情很深,甘于卑微。

回到现在,当周朴园疑惑眼前的女人是不是鲁侍萍的时候,鲁侍萍对周朴园的称呼变成了“朴园”,她深情地说:“朴园,你找侍萍吗?侍萍在这儿。”虽然鲁侍萍的一场幻梦被周朴园“你来干什么”的严厉呵斥打破了,但我们不能忽视,鲁侍萍对周朴园依然抱有幻想,哪怕只是一瞬。因此,她不是一个坚定而倔强的人,恰恰相反,面对周朴园的“故作深情”,她疑惑了,迟疑了。

面对周朴园的“故作深情”,她疑惑了,迟疑了。

其次,在周朴园试图用金钱买通鲁侍萍,或者说侮辱她的时候,她虽然没有接受钞票,但为了能见一见自己的儿子,还是妥协了,答应了周朴园“永远不许再到周家来”的无理要求。而且三十年来,鲁侍萍都不曾找过周家算账,或者讨回公道,哪怕是连这样的想法也没有过,从中足以窥见鲁侍萍卑微隐忍的性格。

可见,她并不是一个有血性的刚烈女子,她没有反抗施暴者,反而成全了施暴者让她“消失”的愿望。这样的女子,又怎么能说是“坚定而倔强”呢?

可能有人会说,一个女子,尤其是底层的卑微女子,是没有能力反抗的。但英国作家哈代笔下的苔丝与鲁侍萍遭遇相似,苔丝最终杀死了施暴者;古希腊悲剧中的美狄亚也是一个带着孩子被抛弃的女子,为了报复负心汉,她选择了残忍杀害自己的孩子。诚然,这其中有中西方的文化差异,中国的封建礼教对人性的封锁几乎是密不透风的,而西方文化则更多强调人的自我意志和个性自由。然而,中国戏剧中也有这样受压迫的女子形象,但她们并没有一味隐忍,比如陈世美的妻子秦香莲上京寻夫,却发现丈夫抛妻弃子成了驸马,最后与丈夫对簿公堂。因此,一个女子遭到了侮辱,并不一定只能卑微地隐忍,鲁侍萍选择隐忍的重要原因可能是她个人的性格并没有那么“倔强”,这或是因为她受到封建思想的毒害太深,或是因为其骨子里的懦弱。

至此,我们看到一个复杂的鲁侍萍形象,她是卑微的,也是有骨气的,但没有那么坚定,也没有那么倔强。

点评

从立意来说,文章围绕一个核心问题“鲁侍萍的心真的这么坚定而倔强吗”展开讨论,层层分析,从鲁侍萍的动摇、鲁侍萍的隐忍和鲁侍萍与中西方文学作品中同类人物的对比中,表现鲁侍萍人物形象的复杂性,较为有力地驳斥了“鲁侍萍是坚定而倔强的底层女性”这一常见观点。

从行文来看,文章开篇,通过简单梳理人物生平的方式引出评论的核心问题,而且评论的重点突出,这一点做得不错。分析论证的过程中,将戏剧、文学作品中的同类人物与鲁侍萍的形象进行对比,以同异梳理作为论据证明自己的观点,也是不错的尝试。但是论证观点的时候,重点不够突出,详略安排失当,在论证的严密性和有效性方面还需要进一步努力。当然,作为初学者而言,能将戏剧人物评论写得观点明确、论述集中,已经很不错了。

单元任务

写作任务:从《雷雨》选段和《哈姆莱特》选段中任选其一撰写戏剧评论,可以是对剧本的理解,也可以是对人物形象的分析和点评,不少于800字。

一部戏剧,就是一种人生。著名评论家李健吾认为,“人性”是戏剧美学的核心,追寻戏剧中的人性、探索人性的奥秘、寻求人性的价值,乃戏剧评论的题中之义。

戏剧评论,不同于常态的高考作文,它的立意是从写作者自己对戏剧作品的直觉感受和理性理解中来的,这需要对作品进行深入研读和探究。写戏剧评论,要学会“于无疑处生疑”,抓住作品核心,提出研究问题,加以分析解决,最终形成评论性文字。戏剧评论的构思写作可以从核心问题的确立、关于问题的思考和评论写作三个方面进行。

写作指导

一、探究剧本或人物,形成核心论题

以评论戏剧人物为例,我们可以从以下两个角度研读和探究作品,形成写作的核心论题。

1.探究人物的“真实性”,理解或质疑人物思想行为的艺术合理性。

我们可以从现实生活出发,进入剧中人物的处境,将剧中人物的经历或细节在脑海中“演绎”一遍,以自己的人生经历与感悟去类推该人物的行为、思想、命运轨迹。这时我们往往会发现,相同情境之下,自己的想法行为与剧中人物或吻合或碰撞,吻合是一种对生命体验的认同,而碰撞则有可能产生更大的价值——为什么我们和他(她)有所不同?借助以下表格将其记录下来,进行深入探索。

产生分歧的情节

剧中人物的做法

“我”的做法

_

_

_

_

_

_

_

_

_

从上述表格中,挑选出你认为最重要的分歧点,抓住这个分歧点,打开戏剧评论关于人物的探究思路。

2.探究人物的“共性”与“个性”,理解人物的典型性。

“操千曲而后晓声,观千剑而后识器”,很多时候,剧本人物在与他人的比较中可以凸显其独特的价值。我们选取的某个人物,在戏剧史乃至文学史上可能有类似的“典型”,这类人物的共性是什么?此人物在共性下的独特个性是什么?当然,进行这一步思考,需要我们拥有一些剧本或其他文类作品的阅读经验,具有一定的比较文学知识储备,同时要学会根据关键词查找相关资料。

下面是周冲与《家》中的觉新、觉民、觉慧,《叶普盖尼·奥涅金》中的奥涅金,《罗亭》中的罗亭的人物比较思维导图。参照下图,理一理你的人物比较思维导图。

思维导图

二、探究人物性格与命运的成因,评价人物形象的艺术价值和思想意义

以上两步思考,让我们从人性相通的心理认知角度,把自身的经历代入剧本,感悟人物形象,与剧中人物产生共鸣或碰撞,发现与人物思想、性格、行为等不一致的地方,有了探索分析人物的焦点。接下来,我们可以思考:他(她)的命运、思想、处事态度与哪些因素有关?作者为什么这样塑造他(她)?这一形象的意义何在?要思考并解决这些疑惑,我们需要一些抓手。

1.同类比较,探究人物置身的时代、社会与文化背景。

除了从人性的角度分析人物形象的独特性,解释他(她)行为背后的心理、性格等内在因素之外,我们还要从时代、社会与文化背景的角度去理解人物的行为,作品诞生时文坛的戏剧理论、作者秉持的创作理念也是可以思考的方向。

【探究示例】周冲是天真烂漫的新思想者,文学史上不乏这类处于社会变革时期的人物形象,比如屠格涅夫《罗亭》中的罗亭,巴金《家》中的觉新、觉民和觉慧等,这类人物都出生于封建地主或贵族家庭,生活条件优渥;接受了新思想,思想获得解放,并且都超越了各自所处时代下的社会理念。

但是和这些形象不同的是,周冲只有朦胧的反抗意识,没有也无法脱离旧式封建家庭,而且总是向封建大家长的势力妥协,他不敢顶撞父亲就体现了这一点。并且,周冲最终因偶然因素而丧生,并没有形成新思想者的力量,作者或许正是借此暗示新思想者的道路是艰难的、未知的,因此匆匆结束周冲的生命,为这场悲剧“助兴”,也借以表现封建地主和资本家罪恶的行径及巨大的影响。此外,作者写作的意图,只在揭露封建势力的“疮疤”上,只在充分表现出“雷雨”发生前沉闷压抑的社会风气上,这或许是周冲这一接受了新思想的“新人”匆匆殒命,并未展现力量的原因。

参照上面关于周冲的分析,写下你对某个人物的思考。

人物分析

2.结合自身知识储备,确定着重探索的方向。

要确定进行人物形象分析的角度,我们还可以从梳理关于该人物点评的相关文章入手,梳理人们已经研究过的点,选择那些没有被研究过的“空白地带”作为自己文章的论述重点。如果没有独特的思考,文章的价值也会大打折扣,而这种独特的思考,应该从与其他评论文章的比较中凸显。

当然,更多情况下你的研究着重点也许并不是一条新开辟的路径,前人已经有相关论述。如果你与他们的观点相同,可以用他们的观点佐证你的论述;或者你对他们的观点有所补充,清晰地表述出来,并说明理由,你的论述或许也有了独特的价值。

下面节选的文章是对“哈姆莱特”这个人物形象的既往研究的综述,作者梳理学界就哈姆莱特“是或非人文主义者”这一问题展开的争论,从而顺势指出自己的文章要解决的核心问题,突出自己文章研究的价值是为解决学界的争论而寻找方案。

资料链接

长久以来,我国莎学界受苏联莎学影响,一直持“哈姆莱特是人文主义者的典型形象”的观点,认为哈姆莱特代表了文艺复兴时期的人文主义理想,是一位勇敢的反封建反教会的人文主义战士等。近年来,有些学者对这类运用阶级立场来认识哈姆莱特的传统观点提出了异议,比如陶冶我(1984)、叶舒宪(1985)、高万隆(1986)、从丛(2001)、李玉莲(1997)、李振中(2009)、李伟民(2003)等一批学者,他们的研究一反以往的传统观念,转而探讨哈姆莱特“非人文主义者”的一面,比如,有学者认为“表面上看,克劳狄斯是该剧的恶魔性人物,其实,真正具有强势恶魔性特征的是复仇者——哈姆莱特”(俞建村,2009)。另有学者认为哈姆莱特更是旧封建秩序的维护者等,这种反面观点尖锐而独到,使人们对该形象的认识进一步丰富和复杂化,不乏学术创新意义……那么,在这场“是或非人文主义者”的论争中,究竟如何定位哈姆莱特的思想倾向呢?

(摘自庄新红《哈姆莱特:一个为追寻生命意义而沉沦的人》,《山东外语教学》2011年第1期)

你的研究重点

_

_

前人相关研究

_

_

三、梳理以上探究内容,形成结论

罗列你获得结论的几点理由,形成评论提纲;为每一点理由找到支持素材,按照逻辑顺序组织起来,整理形成你的评论的主体内容。注意以下几点:

开篇要尽快进入文章探索的核心论题(研究问题)。可以开门见山地提出论题;可以通过简单梳理人物生平的方式引出论题;当然,有更高追求的同学,也可以学习庄新红的文章开篇,通过梳理关于这个人物的研究,引出自己文章的论题,突出自己文章的独特价值。

分析人物性格、思想、行为背后的原因,分条陈述,结构上层层递进。注意详略得当,突出最有价值的思考,论述充分,将之作为文章的重点与亮点。

得出结论,表明态度。最后,对你的分析过程进行概括,得出你关于这个人物的核心结论。对结论要明确态度,或对人物给予认可理解,或否定作者对这个人物的相关处理,并简要谈谈理由。

当然,如果你看完戏剧就有独特的发现和感兴趣的思考方向,那么不一定按照上述方法推进你的写作构思。对戏剧的独特感受,是戏剧评论的灵魂。

学生习作

不那么坚定,也不那么倔强

——浅谈《雷雨》中鲁侍萍的形象

许淼

鲁侍萍,是一个善良、正直、备受欺辱和压迫的底层劳动妇女。很多评论家认为,三十年的悲惨遭遇让她尝尽了人间的辛酸苦楚,也把她磨炼得坚强勇敢。她看清了现实,并始终保持着自己作为底层人民刚毅、倔强的品质。但,鲁侍萍的心真的这么坚定而倔强吗?

鲁侍萍的身份是卑微的,遭遇是悲惨的。无论是在恋爱中还是在后来的家庭中,她都处于弱者的地位。周朴园对她始乱终弃,鲁贵也并不老实,亲生儿子周萍难以接受她,四凤还重蹈了她的覆辙,甚至有过之而无不及。但她能在与周朴园重逢时,拆穿周朴园“假道德”背后的“真面目”,拒绝周朴园的金钱补偿,并撕碎支票,有骨气地指出“我这些年的苦不是你拿钱算得清的”,可见她的坚定与倔强。她是一个“卑微而倔强”的女子。

她是一个“卑微而倔强”的女子。

这种观点无可厚非,但是“坚定与倔强”的标签一旦贴上,就掩盖了鲁侍萍这个人物复杂的另一面——不坚定也不反抗,甚至顺从了施暴者,这是鲁侍萍这个人物形象值得玩味的地方,也是曹禺作品的深刻性所在。

首先,我们要看到鲁侍萍对周朴园是有过真感情的,甚至在与周朴园久别重逢的时候,鲁侍萍还对周朴园抱有幻想。

先回到她和周朴园的初恋时光看看吧。当初,鲁侍萍和周朴园不顾身份、地位的悬殊而选择在一起,自然要面对世俗的非议和家庭的巨大压力。但他们不仅相恋,鲁侍萍还为周家生下了两个儿子。在当时的社会环境下,若不是对周朴园动了真情,鲁侍萍是不会傻到不顾名声清白,为其未婚生子的。但是怀孕生子并没有改变鲁侍萍在周家的地位,她依然是一个底层的侍女,后来周家为了迎娶门当户对的小姐,甚至在除夕夜将鲁侍萍赶出家门。不得不说,她对周朴园的感情很深,甘于卑微。

回到现在,当周朴园疑惑眼前的女人是不是鲁侍萍的时候,鲁侍萍对周朴园的称呼变成了“朴园”,她深情地说:“朴园,你找侍萍吗?侍萍在这儿。”虽然鲁侍萍的一场幻梦被周朴园“你来干什么”的严厉呵斥打破了,但我们不能忽视,鲁侍萍对周朴园依然抱有幻想,哪怕只是一瞬。因此,她不是一个坚定而倔强的人,恰恰相反,面对周朴园的“故作深情”,她疑惑了,迟疑了。

面对周朴园的“故作深情”,她疑惑了,迟疑了。

其次,在周朴园试图用金钱买通鲁侍萍,或者说侮辱她的时候,她虽然没有接受钞票,但为了能见一见自己的儿子,还是妥协了,答应了周朴园“永远不许再到周家来”的无理要求。而且三十年来,鲁侍萍都不曾找过周家算账,或者讨回公道,哪怕是连这样的想法也没有过,从中足以窥见鲁侍萍卑微隐忍的性格。

可见,她并不是一个有血性的刚烈女子,她没有反抗施暴者,反而成全了施暴者让她“消失”的愿望。这样的女子,又怎么能说是“坚定而倔强”呢?

可能有人会说,一个女子,尤其是底层的卑微女子,是没有能力反抗的。但英国作家哈代笔下的苔丝与鲁侍萍遭遇相似,苔丝最终杀死了施暴者;古希腊悲剧中的美狄亚也是一个带着孩子被抛弃的女子,为了报复负心汉,她选择了残忍杀害自己的孩子。诚然,这其中有中西方的文化差异,中国的封建礼教对人性的封锁几乎是密不透风的,而西方文化则更多强调人的自我意志和个性自由。然而,中国戏剧中也有这样受压迫的女子形象,但她们并没有一味隐忍,比如陈世美的妻子秦香莲上京寻夫,却发现丈夫抛妻弃子成了驸马,最后与丈夫对簿公堂。因此,一个女子遭到了侮辱,并不一定只能卑微地隐忍,鲁侍萍选择隐忍的重要原因可能是她个人的性格并没有那么“倔强”,这或是因为她受到封建思想的毒害太深,或是因为其骨子里的懦弱。

至此,我们看到一个复杂的鲁侍萍形象,她是卑微的,也是有骨气的,但没有那么坚定,也没有那么倔强。

点评

从立意来说,文章围绕一个核心问题“鲁侍萍的心真的这么坚定而倔强吗”展开讨论,层层分析,从鲁侍萍的动摇、鲁侍萍的隐忍和鲁侍萍与中西方文学作品中同类人物的对比中,表现鲁侍萍人物形象的复杂性,较为有力地驳斥了“鲁侍萍是坚定而倔强的底层女性”这一常见观点。

从行文来看,文章开篇,通过简单梳理人物生平的方式引出评论的核心问题,而且评论的重点突出,这一点做得不错。分析论证的过程中,将戏剧、文学作品中的同类人物与鲁侍萍的形象进行对比,以同异梳理作为论据证明自己的观点,也是不错的尝试。但是论证观点的时候,重点不够突出,详略安排失当,在论证的严密性和有效性方面还需要进一步努力。当然,作为初学者而言,能将戏剧人物评论写得观点明确、论述集中,已经很不错了。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])