福建省莆田市第七高级中学校2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题 Word版含解析

文档属性

| 名称 | 福建省莆田市第七高级中学校2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题 Word版含解析 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 46.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-19 10:00:40 | ||

图片预览

文档简介

莆田七中20—21学年下学期高二历史期中试题

考试范围:中国古代史;考试时间:75分钟;命题人:

班级:___________姓名:___________考号:___________

一、选择题(每题3分,共48分)

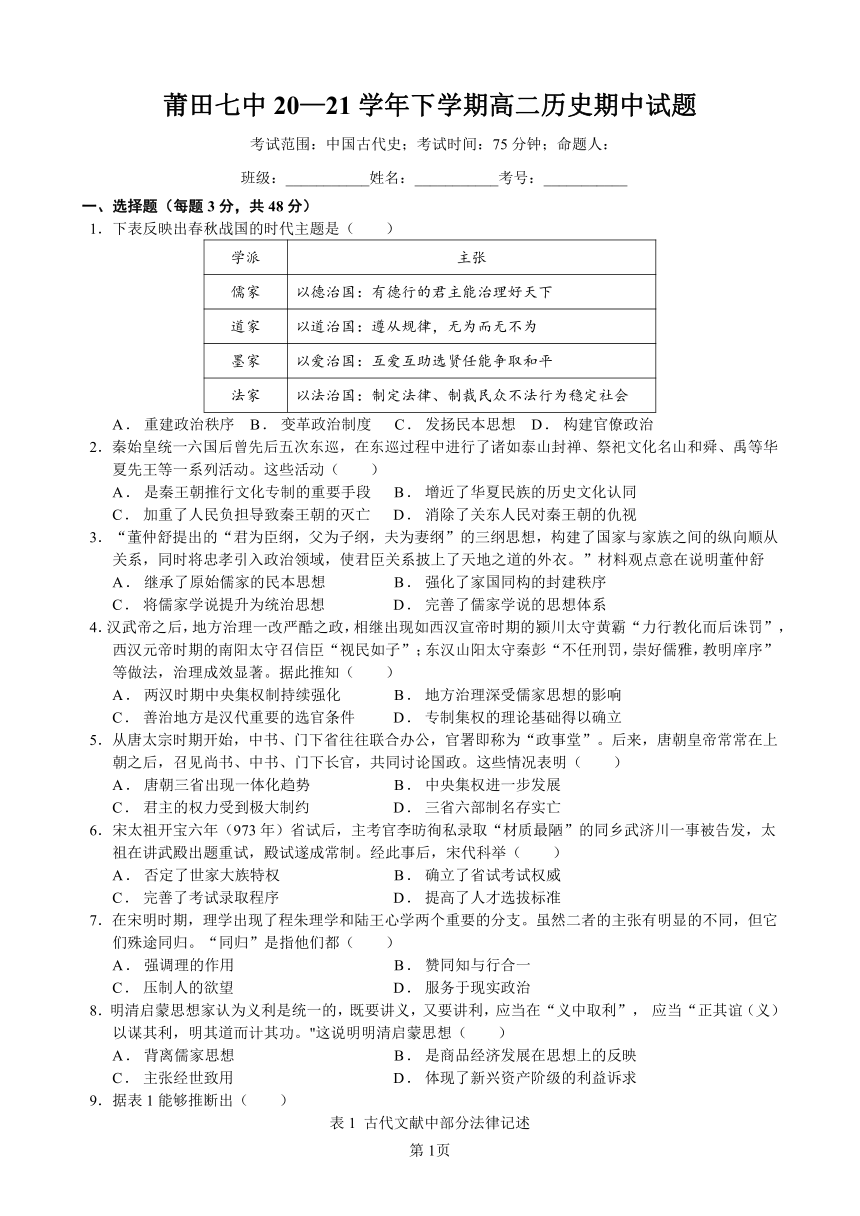

1.下表反映出春秋战国的时代主题是( )

学派

主张

儒家

以德治国:有德行的君主能治理好天下

道家

以道治国:遵从规律,无为而无不为

墨家

以爱治国:互爱互助选贤任能争取和平

法家

以法治国:制定法律、制裁民众不法行为稳定社会

A.重建政治秩序 B.变革政治制度 C.发扬民本思想 D.构建官僚政治

2.秦始皇统一六国后曾先后五次东巡,在东巡过程中进行了诸如泰山封禅、祭祀文化名山和舜、禹等华夏先王等一系列活动。这些活动( )

A.是秦王朝推行文化专制的重要手段 B.增近了华夏民族的历史文化认同

C.加重了人民负担导致秦王朝的灭亡 D.消除了关东人民对秦王朝的仇视

3.“董仲舒提出的“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”的三纲思想,构建了国家与家族之间的纵向顺从关系,同时将忠孝引入政治领域,使君臣关系披上了天地之道的外衣。”材料观点意在说明董仲舒

A.继承了原始儒家的民本思想 B.强化了家国同构的封建秩序

C.将儒家学说提升为统治思想 D.完善了儒家学说的思想体系

4.汉武帝之后,地方治理一改严酷之政,相继出现如西汉宣帝时期的颍川太守黄霸“力行教化而后诛罚”,西汉元帝时期的南阳太守召信臣“视民如子”;东汉山阳太守秦彭“不任刑罚,崇好儒雅,教明庠序”等做法,治理成效显著。据此推知( )

A.两汉时期中央集权制持续强化 B.地方治理深受儒家思想的影响

C.善治地方是汉代重要的选官条件 D.专制集权的理论基础得以确立

5.从唐太宗时期开始,中书、门下省往往联合办公,官署即称为“政事堂”。后来,唐朝皇帝常常在上朝之后,召见尚书、中书、门下长官,共同讨论国政。这些情况表明( )

A.唐朝三省出现一体化趋势 B.中央集权进一步发展

C.君主的权力受到极大制约 D.三省六部制名存实亡

6.宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李昉徇私录取“材质最陋”的同乡武济川一事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举( )

A.否定了世家大族特权 B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序 D.提高了人才选拔标准

7.在宋明时期,理学出现了程朱理学和陆王心学两个重要的分支。虽然二者的主张有明显的不同,但它们殊途同归。“同归”是指他们都( )

A.强调理的作用 B.赞同知与行合一

C.压制人的欲望 D.服务于现实政治

8.明清启蒙思想家认为义利是统一的,既要讲义,又要讲利,应当在“义中取利”, 应当“正其谊(义)以谋其利,明其道而计其功。"这说明明清启蒙思想( )

A.背离儒家思想 B.是商品经济发展在思想上的反映

C.主张经世致用 D.体现了新兴资产阶级的利益诉求

9.据表1能够推断出( )

表1 古代文献中部分法律记述

记述

出处

“殷之法,弃灰于道者断其手。”

《韩非子·内储说上》

“秦连相坐之法,弃灰于道者黥。”

《汉书·五行志》

“其穿垣出秽污者,杖六十;出水者,勿论。主司不禁,与同罪。”

《唐律疏议》

A.阶级矛盾是古代社会的主要矛盾 B.古人已具有一定的环境保护意识

C.保护环境是维持统治的主要手段 D.统治者制定法律时苛严残酷随意

10.史书记载:宋代铸币用工之序有沙模作、磨钱作、排整作。模沙、冶金、分作有八前为大闳,冶官别墅,于闳之南,群工屯营,为屋八百楹。材料反映了( )

A.官营手工业工序严格规范 B.民营手工业分工日益细致

C.冶金手工业规模不断扩大 D.家庭手工业工艺水平提高

11.中国古代白银产量很少。唐太宗贞观年间,一两银子可以买200斗米,购买力相当于今天的4 000多元人民币。明朝万历年间(1573—1620年),一两银子可以买377.6斤米,折算购买力明朝一两银子等于660.8元人民币,比唐朝时大大贬值。最合理的解释是( )

A.明代经济衰退,消费水平下降 B.唐代农业发达,稻米产量高

C.明代中后期大量白银流入中国 D.赋税征银使明代白银大量流通

12.唐朝四品官张衡,加一级合入三品,“因退朝见路旁蒸饼新熟,遂市其一,马上食之,被御史弹奏,则乃降流外出身,不许入三品”。“刘仆射晏,五鼓入朝。时寒,中路见卖蒸胡饼之处,热气腾辉,以袍袖包裙帽底,啖之”。“刑部侍郎从伯伯刍尝言,某所居安邑里,巷口,有鬻饼者,早过户,未尝不闻讴歌,而当炉,兴甚早”。根据以上材料可以推知唐朝( )

A.坊市制度被打破 B.出现了专门为官员服务的早市

C.唐都长安有流动商贩存在 D.商业活动不再受到官吏的直接监管

13.宋时,太平州当涂县黄池镇“商贾所聚,市井贸易,稍稍繁盛。州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”。据此可知( )

A.商税成为政府收入主要来源 B.城市商业活动打破时空限制

C.政府积极扶持市镇经济发展 D.宋代市镇经济已经相当发达

14.清代,纂修宗谱成为一种普遍的社会行为,每部宗谱均有族规、家训,其内容主要包括血缘伦理、持家立业、报效国家等。这表明,宗谱的纂修( )

A.反映了科举制度的导向作用 B.体现了儒家思想观念

C.维持了士族家庭的血统纯正 D.确立了四民社会结构

15.唐代对房屋建造有严格的规定:“王公以下,舍屋不得施重棋、藻井。三品已上堂舍,不得过五间九架……其士庶公私第宅,皆不得造楼阁,临视人家……又庶人所造堂舍,不得过三间四架,门屋一间两架,仍不得辄施装饰。”此规定反映了,唐代房屋建造( )

A.受经济实力影响 B.崇尚节俭、避免奢华

C.等级色彩明显 D.讲究礼仪、主次分明

16.西汉,少数民族居住区从郡领地中划出,称属国。属国的政权体系不同于郡县,属国最高长官为都尉,不是划地而设,而是因部落而设,生产由部落首领管理。这种管理制度( )

A.破坏了郡县制 B.形成了王国问题

C.沿袭了分封制 D.体现了因俗而治

二、非选择题

17.【明清时期的经济】(14分)

材料一

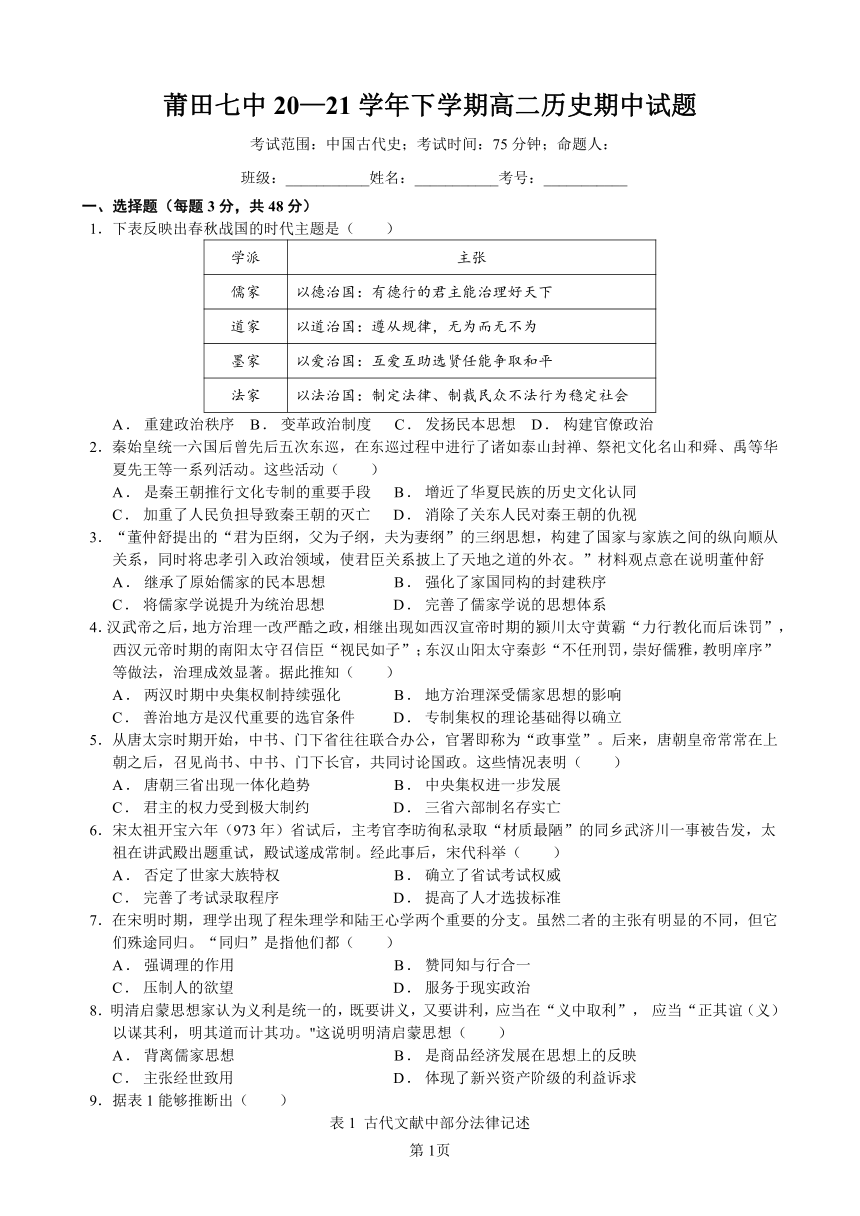

明后期到清前期农村集市发展情况表

省区

明代

(嘉靖——万历)

清初

(顺治——雍正)

清中期

(乾隆——道光)

集市数

集市数

集市数

四川(盆地)

—

135

2484

湖北

—

548

1430

江西

459

545

976

福建(不合台)

131

205

551

广东

—

1270

1969

江苏

698

1112

—

安徽

294

708

—

浙江

368

605

—

(笔者注:苏、皖、浙地方志大多只列市镇,不记集市,因而为集镇数。)

——据赵德馨主编《中国经济通史》

材料二

农村集市历史久远,但其大规模发展是在明清时期。从每个单独的集市来看,它是小生产者之间进行有无调剂、余缺调剂,以满足各自的生产和生活需求。然而,作为一个网络体系的集市,是各种农产品、手工业品的集散市场,是大规模的商品流通的起点和源泉。它使原本互不相关的一个个自然条件、发展程度各异的地区相互联系,成为一个整体,从而可以在大范围、高层面上形成地区分工,有利于发挥各自的优势,取长补短。 ——据许檀《明清时期农村集市的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期农村集市发展的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,从经济角度分析明清时期农村集市发展的影响。(8分)

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一

秦初并天下,令丞相、御史曰:“……今名号不更,无以称成功、传后世,其议帝号。”丞相绾、御史大夫劫、廷尉斯等皆曰:“今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未尝有,五帝所不及。……臣等昧死上尊号,王为‘泰皇’。命为‘制’,令为‘诏’,天子自称曰‘朕’。”王曰:“去‘泰’,著‘皇’,采上古‘帝’位号,曰‘皇帝’。朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。” ——司马迁《史记·秦始皇本纪》

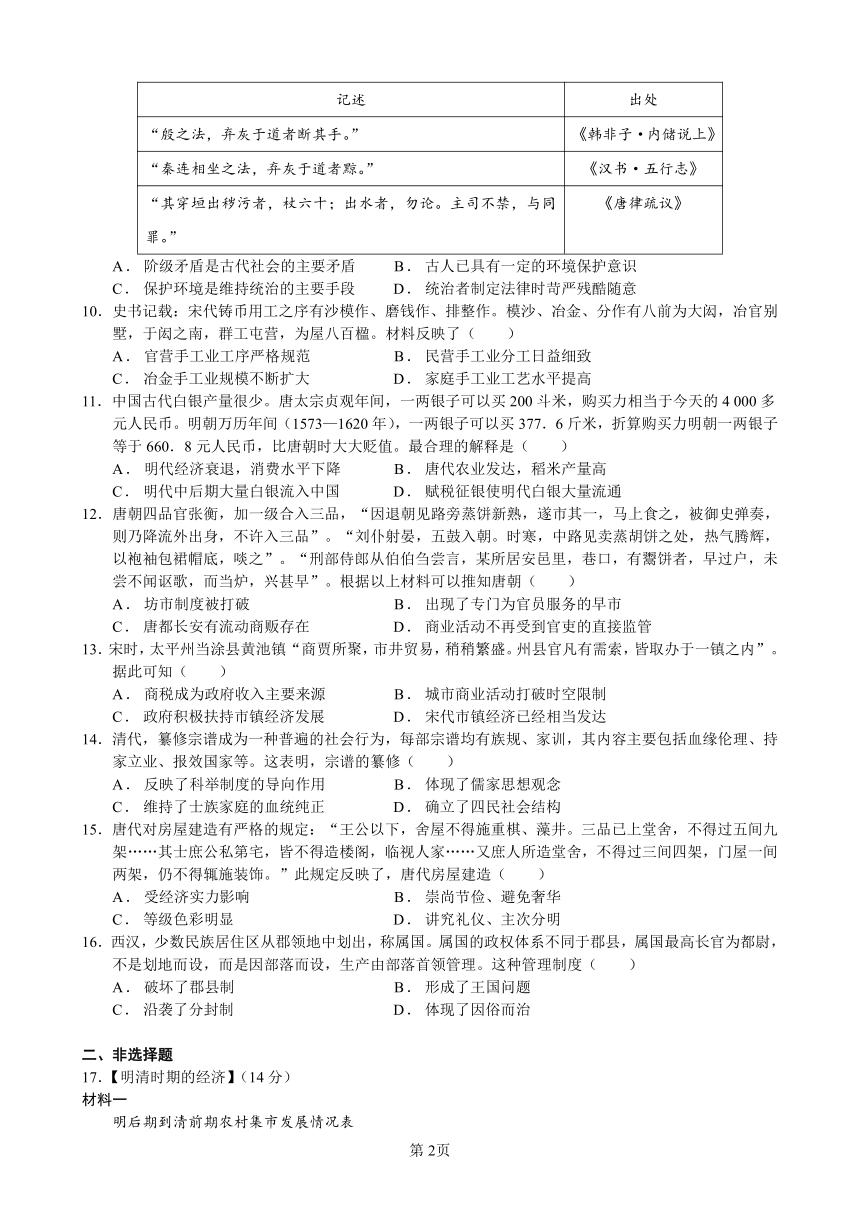

材料二

唐朝三省六部示意图

材料三

军机处机构简单,有官无吏,办公场所只是几间值班用的平房。军机大臣品级不高,但都由钦定,他们每日接受皇帝召见,跪受笔录,军国大事都由皇帝一人裁决,各种诏令由军机大臣按皇帝的意旨拟写成文,经皇帝审批后,传达给中央各部和地方官员执行。

回答问题:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝开创的政治制度。(3分)

(2)根据材料二,唐太宗如果下令治理黄河,按制度规定,需要经过怎样的运行程序?材料二中的这种制度有何影响?唐朝的中书省与元朝的中书省在职能上有何区别?(6分)

(3)根据材料三,归纳军机处的主要职能。(2分)

(4)根据三则材料,指出中国古代政治制度的发展趋势。(1分)

19.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一

察举制到了东汉末年,已为地方门阀士族所操纵和利用,他们左右了当时的乡闾舆论,

使察举滋生了种种腐败现象,即所谓“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”。曹操在北方稳定统治后,急需人才。曹操死后,曹丕在采纳陈群的建议后,开创了九品中正制,这成为魏晋南北朝时期主要的选官制度。所谓中正,就是对某一地区人物进行品评的负责人,也就是中正官。晋以后,中正改由朝廷三公中的司徒选授。在一般情况下,州郡的大小中正官是由司徒举荐的现任中央官员兼任,有时司徒或吏部尚书还直接兼任州的大中正官,这保证了中央对选举的直接控制,避免他人对中正事务进行干扰。

——摘编自张旭华《九品中正制研究》

材料二

魏晋时代,士族势力强大,常影响中正官考核人才,后来甚至所凭准则仅限于门第出身,于是造成“上品无寒门、下品无世族”的现象,这不但堵塞了从民间取才,还让士族得以把持朝廷取才。隋朝在结束魏晋南北朝国家分裂局面后,百废待兴,而首先是解决国家所需的用人问题,于是科举制应运而生。科举制度是封建时代所能采取的最公平的人才选拔形式,它扩展了封建国家引进人才的社会层面,吸收了大量出身中下层社会的人士进入统治阶级。特别是唐宋时期,科举制度之初,显示出生气勃勃的进步性,形成了中国古代文化发展的一个黄金时代。

——摘编自刘海峰《中国科举文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述曹魏选官制度变化的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析隋朝实行科举制的历史背景。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,谈一谈中国古代选官制度发展的历史启示。(3分)

20.(19分)阅读下列材料,完成相应要求。

材料一

宋代商业已与国计民生紧密联系在一起,成为联系生产与消费、支撑城乡经济发展的经济命脉,对当时社会经济生活产生深刻影响,清晰展示出商业发展的历史脉络与演进态势,揭示出宋代工商业文明因素加速生长的时代特色。 ——张熙惟《宋代:古代商品经济发展的高峰》

材料二

属于同一思潮下的各个学派和人物,其有共同的思想倾向性。但一种奔放前进的社会思潮决不仅仅是刻板单调,千篇一律的重复和事仿,而是在共同的倾向性中显示丰富多彩的内容和千变万化的风格,彼此影响,互相推动,形成具有时代特色和相当群众基础的社会思潮。

——苗 杨《浅议明清之际的进步思潮》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“宋代工商业文明因素加速生长”导致的社会变化有哪些?(6分)

(2)根据材料二和所学知识,概括“具有时代特色和相当群众基础的社会思潮”的主要内容。(6分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出经济发展与社会变迁之间的关系并运用一个史实加以说明。(7分)

莆田七中20—21学年下学期高二历史期中试题

测试试题评分参考

一、选择题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

B

B

B

A

C

D

B

B

A

题号

11

12

13

14

15

16

答案

C

C

D

B

C

D

1.【答案】A【解析】材料中“以德治国、以道治国、以爱治国、以法治国”都体现了“治”,即治理好天下,构建稳定的政治局面,故选A项;据所学,儒家不提倡变革,排除 B项;材料(法家)“制裁民众”没有体现民本,排除C项;官僚政治重要的特征是官员的任命和选拔不再依据血缘,材料体现是各家的治国主张,排除D项。

2.【答案】B【解析】根据材料“在东巡过程中进行了诸如泰山封禅、祭祀文化名山和舜、禹等华夏先王等一系列活动。”可知这些文化活动表达秦始皇对中原华夏地区的民族文化认同,增近了华夏民族的历史文化认同 ,故选B项;“焚书坑儒”是秦王朝推行文化专制的重要于段,与材料中的东巡活动无关,排除A项;秦朝暴政加重了人民负担导致秦王朝的灭亡,与材料中的东巡活动无关,排除C项;“消除了”说法绝对化,排除D项。

3.【答案】B【解析】由材料信息“……三纲思想,构建了国家与家族之间的纵向顺从关系,同时将忠孝引入政治领域”可知,董仲舒强化了家国同构的封建秩序,故选B项;原始儒家的民本思想体现的是以民为本,而材料中董仲舒的三纲思想以及将忠孝引入政治领域的做法,并不是强调以民为本,因此并不是对原始儒家的民本思想的继承,排除A项;董仲舒只是改造了儒家学说,而将其提升为统治思想的是汉武帝而非董仲舒,排除C项;D项虽表述正确,但没有体现对材料内容的概况,故不符合题意,排除D项。

4.【答案】B【解析】根据材料“相继出现如西汉宣帝时期的颍川太守黄霸‘力行教化而后诛罚’,西汉元帝时期的南阳太守召信臣‘视民如子’;东汉山阳太守秦彭‘不任刑罚,崇好儒雅,教明庠序’等做法,治理成效显著”中的“教化、视民如子、好儒雅”等信息可知,汉代地方治理引用了儒家思想并取得了良好的治理效果,结合题目时间“汉武帝之后”及所学知识,汉武帝时期儒学成为正统思想,故选B项;材料反映的是汉代地方治理中引用了儒学思想并取得良好效果,不涉及中央集权,排除A项;材料反映的是汉代地方治理中引用了儒学思想并取得良好效果,不涉及选官标准和条件,排除C项;材料反映的是汉代地方治理中引用了儒学思想并取得良好效果,不涉及专制集权的理论基础,结合所学知识,法家思想奠定了专制集权的理论基础,排除D项。

5.【答案】A【解析】据材料“中书、门下省往往联合办公”、“召见尚书、中书、门下长官,共同讨论国政”可知唐朝三省办公集体化,故选A项;中央集权侧重中央与地方的关系,材料侧重皇权与相权的关系,排除B项;据材料“皇帝常常在上朝之后,召见尚书、中书、门下长官,共同讨论国政”可知三省联合办公是由皇帝决定,因此是为加强皇权服务,排除C项;“名存实亡”不合史实,排除D项。

6.【答案】C【解析】由材料“太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制”可知宋太祖明确了殿试的程序,强化了殿试的要求,进一步完善了科举考试录取程序,故选C项;隋唐开科取士打破了世家大族的特权,“否定了”表述过于绝对,排除A项;材料强调的是最高一级,由皇帝亲自负责的殿试,而非省试考试,排除B项;材料强调的是科举考试的程序而非具体的内容,不能得出人才选拔标准提高的结论,排除D项。

7.【答案】D【解析】依据材料,结合所学知识程朱理学认为理是万物本源,理在外,需格物致知,而陆王心学认为理在心中需要加强内心反省,但它们的最终目的都是强调儒家的伦理道德,维护封建专制统治,故选D项;程朱理学和陆王心学也都强调理的作用,但强调理最终仍然是为了服务于现实政治,排除A项;赞同知与行合一,是陆王心学中王阳明的观点,而非两者之间的共同点,排除B项;程朱理学主张“存天理,灭人欲”,陆王心学主张加强内心修养,致良知,仍然需要克制私欲,但两者的克制私欲,恢复天理都只为了维护封建统治,排除C项。

8.【答案】B【解析】据材料“既要讲义,又要讲利”说明思想家认为要义利并重,改变了传统的重义轻利的观念,是商品经济发展在思想上的反映,故选B项;材料“义中取利”说明强调“义”的重要性,没有背离儒家思想,排除A项;经世致用强调学习、征引古人的文章和行事,应以治事、救世为急务,反对当时的不切实际的空虚之学,材料体现“义利并重”不是经世致用,排除C项;材料“义中取利”体现义为前提仍是儒家的体现不是资产阶级的逐利需求,排除D项。

9.【答案】B【解析】据材料“弃灰于道者断其手”、“弃灰于道者黥”、“其穿垣出秽污者,杖六十;出水者,勿论。主司不禁,与同罪”可知政府严惩破坏公共卫生之人,体现古人已具有一定的环境保护意识,故选B项;政府对缺乏公共卫生意识的人予以惩罚是为保护环境,并非阶级矛盾的体现,排除A项;保护环境是维持统治的手段之一,“主要”一词夸大,排除C项;针对随意倾倒垃圾的现象,政府出台政策严惩不贷,是为保护环境,并未“苛严残酷随意”,排除D项。

10.【答案】A【解析】“用工之序有……”“模沙、冶金、分作有八”反映官营手工业的宋代铸币工序非常严格、规范,故选A项;宋代铸币是官营手工业,不是民营手工业,排除B项;宋代铸币不是冶金业,排除C项;宋代铸币是官营手工业,不是家庭手工业,排除D项。

11.【答案】C【解析】据材料“折算购买力……比唐朝时大大贬值”可知,明朝银子的购买力比唐朝下降,结合所学,明朝时期新航路开辟后葡萄牙以澳门为据点经营的贸易网络,以及西班牙经营的马尼拉大帆船贸易,使白银大量流入中国,导致白银数量激增,购买力下降,故选C项;根据所学,明代农业经济和商品经济发达,选项表述不符合史实,排除A项;明代耕作技术更加进步,生产经验更为丰富,粮食产量比唐代高,排除B项;赋税征银也是白银大量增加的结果,并不是直接导致白银购买下降的原因,排除D项。

12.【答案】C【解析】据材料“路旁蒸饼……中路见卖蒸胡饼……巷口有鬻饼者”可知唐代出现流动的摊贩,故选C项;宋代坊市制度被打破,排除A项;早市为所有人服务,官营手工业为官府和皇室服务,排除B项;宋代商业活动不再受到官吏的直接监管,排除D项。

13.【答案】D【解析】“商贾所聚,市井贸易,稍稍繁盛。州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”表明宋朝市镇经济发达,故D项正确;宋朝商税成为政府收入重要来源,政府收入主要来源是农业税,故A项错误;材料的内容是太平州当涂县黄池镇的经济发展,没有涉及城市商业活动打破时空限制,故B项错误;“州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”指的是市镇经济能够满足政府需求,没有体现政府积极扶持市镇经济发展,故C项错误。

14.【答案】B【解析】明清时期宋明理学是官方哲学,材料宗谱的主要内容“持家立业”、“报效国家”等符合儒家伦理道德,故选B项;宗谱的纂修反映出儒家思想的道德教化作用,与选官制度科举制无关,排除A项;材料“纂修宗谱成为一种普遍的社会行为”,并非士族独有,与维持血统纯正无关,排除C项;材料宗谱的纂修反映出儒家思想的道德教化作用,与士农工商的四民社会结构无关,排除D项。

15.【答案】C【解析】材料反映了唐代对王公、三品以上官员、士庶、庶人等群体的房屋建造有严格规定,这说明唐代房屋建筑等级色彩明显,故选C项;材料反映的是政治地位和社会等级影响房屋建造,并未反映经济实力,排除A项;材料的重点是唐代房屋建造体现等级色彩,并未体现崇尚节俭、避免奢华,排除B项;材料反映的是唐代体现等级色彩的房屋建造,与讲究礼仪、主次分明无关,排除D项。

16.【答案】D【解析】据材料“属国最高长官为都尉,不是划地而设,而是因部落而设,生产由部落首领管理”可知西汉时期对少数民族地区采取因俗而治的管辖措施,故选D项;材料所示是对少数民族管理的制度,与郡县制无关,排除A项;汉初由于实行郡国并行制而形成了王国问题,与对少数民族地区的管理无关,排除B项;材料的重点是对少数民族因俗而治的管理制度,并非是沿袭了分封制,排除C项。

二、非选择题

17.【答案】

(1)商品经济发展;南方人口增加;种植结构调整(棉花、茶叶等经济作物大量种植也可);赋税制度改革(“一条鞭法”和“摊丁入亩”的推行也可);江南地区对外贸易发展。(每点2分,任写3点得6分)

(2)巩固和发展小农经济(满足人们的生产、生活需求);促进区域化商品经济发展;推动区域间长途贩运贸易的发展;有利于农产品的商品化和手工业的专业化生产;推动城市化发展。(每点2分,任写4点得8分)

【解析】

(1)从材料一的表格得出明清时期农村集市数量逐渐增长,农村贸易兴盛。结合所学知识得出农村集市发展的主要原因有统治者的支持,社会生产力的发展进步,区域经济的发展,农村人口的增加等。

(2)据材料二“它使原本互不相关的一个个自然条件、……在大范围、高层面上形成地区分工”得出农村集市的发展将区域联系起来,推动经济的分工协作;结合所学知识得出进一步推动农产品商品化进程,推动农村贸易的发展,促进市镇的形成,有利于加强区域经济联系,降低生产成本,促进资本主义萌芽发展。

18.【答案】

(1)皇帝制、三公九卿制、郡县制。(3分)

(2)程序:中书省——门下省——尚书省——工部。(2分)

影响:保证了皇权的独尊;一定程度上减少了决策失误。(2分)

区别:唐朝中书省是三省之一,负责草拟政令;元朝实行一省制,中书省是最高行政机构,下辖六部。(2分)

(3)职能:负责承命拟旨;每日接受皇帝召见,跪受笔录;传达皇帝谕旨。(2分)

(4)专制皇权不断加强。(1分)

【解析】

(1)据材料一“丞相、御史……朕为始皇帝”和所学秦朝制度知识可得皇帝制、三公九卿制、郡县制。

(2)第一小问程序,唐朝三省的分工如下:中书草拟、门下审核、尚书执行、六部是具体执行机构,故可得中书省—门下省—尚书省—工部。第二小问影响,据所学三省六部制的意义可得保证了皇权的独尊;一定程度上减少了决策失误。第三小问区别,据所学唐朝中央行政机构是三省制、元朝中央行政机构是中书省一省制可得唐朝中书省是三省之一,负责草拟政令;元朝实行一省制,中书省是最高行政机构,下辖六部。

(3)据材料三“每日接受皇帝召见,跪受笔录,……由军机大臣按皇帝的意旨拟写成文……传达给……”可得负责承命拟旨;每日接受皇帝召见,跪受笔录;传达皇帝谕旨。

(4)从三则材料涉及的三公九卿制、三省六部制和军机处可得趋势专制皇权不断加强。

19.【答案】

(1)原因:东汉末年,察举制因腐败难以选拔真正的人才;曹魏政权稳固统治的需要。(4分)

(2)背景:隋朝结束分裂,实现国家统一;九品中正制下人才选拔权被世家大族掌握,以门第为标准选拔人才,不适应统治需要,影响中央集权。(6分)

(3)启示:制度革新要与时俱进,要适应社会发展需要;选拔制度要合理、公正;选拔人才要德才兼备。(3分,答出一点即可,其他答案言之成理亦可)

【解析】

(1)据材料一“察举制到了东汉末年,已为地方门阀士族所操纵和利用……使察举滋生了种种腐败现象”可得东汉末年,察举制因腐败难以选拔真正的人才;据材料一“曹操在北方稳定统治后,急需人才。曹操死后,曹丕在采纳陈群的建议后,开创了九品中正制”可得曹魏政权稳固统治的需要。

(2)据材料二“魏晋时代,士族势力强大,常影响中正官考核人才,后来甚至所凭准则仅限于门第出身……这不但堵塞了从民间取才,还让士族得以把持朝廷取才”可得九品中正制下人才选拔权被世家大族掌握,以门第为标准选拔人才,不适应统治需要,影响中央集权;据材料二“隋朝在结束魏晋南北朝国家分裂局面后,百废待兴,而首先是解决国家所需的用人问题,于是科举制应运而生”可得隋朝结束分裂,实现国家统一。

(3)可从不同选官制度出现的原因,选官制度的特点和内容等方面概括。据材料一和材料二中九品中正制和科举制实行的原因来看,不同时期实行不同的选官制,可得制度革新要与时俱进,要适应社会发展需要;据材料一和材料二察举制和九品中正制被取代的信息可得出,选拔制度要合理、公正;据材料二“科举制度是封建时代所能采取的最公平的人才选拔形式”结合所学,好的选官制度从内容上看选拔人才应该德才兼备。

20.【答案】

(1)①门第观念淡化(或“取士不问家世,婚姻不问阀阅”);②人身依附关系减弱;③政府对社会的控制松弛。(每点2分,共6分)

(2)①抨击封建君主专制制度(或称专制帝王为“天下之大害”);②反对重农抑商观念,提出“工商皆本”;③“天下兴亡,匹夫有责”(每点2分)

(3)关系:经济发展是社会变迁的基础,社会变迁反映经济发展。(3分,只答一个方面记2分)

【解析】

(1)据材料一“宋代商业已与国计民生紧密联系在一起,成为联系生产与消费、支撑城乡经济发展的经济命脉”结合所学可知,由于宋代商业繁荣,商品经济发展,冲击了传统社会观念,门第观念淡化,此外商品经济发展推动土地兼并,租佃关系日益发展,人身依附关系减弱;城市经济职能增强,抑商政策有所松弛,政府对社会的控制松弛。

(2)据材料二“浅议明清之际的进步思潮”结合所学可知,明清之际思想家政治上主张抨击封建君主专制制度,经济上主张“工商皆本”,思想上,批判程朱理学,知主张经世致用,天下兴亡,匹夫有责。

(3)据材料“经济发展与社会变迁之间的关系”,首先辩证的看待经济发展与社会变迁之间的关系,如经济发展是社会变迁的基础,社会变迁反映经济发展。其次,选取一个史实,据材料二“一种奔放前进的社会思潮决,形成具有时代特色和相当群众基础的社会思潮”结合所学可知,明清之际思潮产生是因为明清时期明清时期君主专制空前加强,封建制度走向衰落,阶级矛盾尖锐,商品经济发展,资本主义萌芽发展,而明清之际进步思潮中的“工商皆本、批判君主专制”反映了当时商品经济的发展。

考试范围:中国古代史;考试时间:75分钟;命题人:

班级:___________姓名:___________考号:___________

一、选择题(每题3分,共48分)

1.下表反映出春秋战国的时代主题是( )

学派

主张

儒家

以德治国:有德行的君主能治理好天下

道家

以道治国:遵从规律,无为而无不为

墨家

以爱治国:互爱互助选贤任能争取和平

法家

以法治国:制定法律、制裁民众不法行为稳定社会

A.重建政治秩序 B.变革政治制度 C.发扬民本思想 D.构建官僚政治

2.秦始皇统一六国后曾先后五次东巡,在东巡过程中进行了诸如泰山封禅、祭祀文化名山和舜、禹等华夏先王等一系列活动。这些活动( )

A.是秦王朝推行文化专制的重要手段 B.增近了华夏民族的历史文化认同

C.加重了人民负担导致秦王朝的灭亡 D.消除了关东人民对秦王朝的仇视

3.“董仲舒提出的“君为臣纲,父为子纲,夫为妻纲”的三纲思想,构建了国家与家族之间的纵向顺从关系,同时将忠孝引入政治领域,使君臣关系披上了天地之道的外衣。”材料观点意在说明董仲舒

A.继承了原始儒家的民本思想 B.强化了家国同构的封建秩序

C.将儒家学说提升为统治思想 D.完善了儒家学说的思想体系

4.汉武帝之后,地方治理一改严酷之政,相继出现如西汉宣帝时期的颍川太守黄霸“力行教化而后诛罚”,西汉元帝时期的南阳太守召信臣“视民如子”;东汉山阳太守秦彭“不任刑罚,崇好儒雅,教明庠序”等做法,治理成效显著。据此推知( )

A.两汉时期中央集权制持续强化 B.地方治理深受儒家思想的影响

C.善治地方是汉代重要的选官条件 D.专制集权的理论基础得以确立

5.从唐太宗时期开始,中书、门下省往往联合办公,官署即称为“政事堂”。后来,唐朝皇帝常常在上朝之后,召见尚书、中书、门下长官,共同讨论国政。这些情况表明( )

A.唐朝三省出现一体化趋势 B.中央集权进一步发展

C.君主的权力受到极大制约 D.三省六部制名存实亡

6.宋太祖开宝六年(973年)省试后,主考官李昉徇私录取“材质最陋”的同乡武济川一事被告发,太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制。经此事后,宋代科举( )

A.否定了世家大族特权 B.确立了省试考试权威

C.完善了考试录取程序 D.提高了人才选拔标准

7.在宋明时期,理学出现了程朱理学和陆王心学两个重要的分支。虽然二者的主张有明显的不同,但它们殊途同归。“同归”是指他们都( )

A.强调理的作用 B.赞同知与行合一

C.压制人的欲望 D.服务于现实政治

8.明清启蒙思想家认为义利是统一的,既要讲义,又要讲利,应当在“义中取利”, 应当“正其谊(义)以谋其利,明其道而计其功。"这说明明清启蒙思想( )

A.背离儒家思想 B.是商品经济发展在思想上的反映

C.主张经世致用 D.体现了新兴资产阶级的利益诉求

9.据表1能够推断出( )

表1 古代文献中部分法律记述

记述

出处

“殷之法,弃灰于道者断其手。”

《韩非子·内储说上》

“秦连相坐之法,弃灰于道者黥。”

《汉书·五行志》

“其穿垣出秽污者,杖六十;出水者,勿论。主司不禁,与同罪。”

《唐律疏议》

A.阶级矛盾是古代社会的主要矛盾 B.古人已具有一定的环境保护意识

C.保护环境是维持统治的主要手段 D.统治者制定法律时苛严残酷随意

10.史书记载:宋代铸币用工之序有沙模作、磨钱作、排整作。模沙、冶金、分作有八前为大闳,冶官别墅,于闳之南,群工屯营,为屋八百楹。材料反映了( )

A.官营手工业工序严格规范 B.民营手工业分工日益细致

C.冶金手工业规模不断扩大 D.家庭手工业工艺水平提高

11.中国古代白银产量很少。唐太宗贞观年间,一两银子可以买200斗米,购买力相当于今天的4 000多元人民币。明朝万历年间(1573—1620年),一两银子可以买377.6斤米,折算购买力明朝一两银子等于660.8元人民币,比唐朝时大大贬值。最合理的解释是( )

A.明代经济衰退,消费水平下降 B.唐代农业发达,稻米产量高

C.明代中后期大量白银流入中国 D.赋税征银使明代白银大量流通

12.唐朝四品官张衡,加一级合入三品,“因退朝见路旁蒸饼新熟,遂市其一,马上食之,被御史弹奏,则乃降流外出身,不许入三品”。“刘仆射晏,五鼓入朝。时寒,中路见卖蒸胡饼之处,热气腾辉,以袍袖包裙帽底,啖之”。“刑部侍郎从伯伯刍尝言,某所居安邑里,巷口,有鬻饼者,早过户,未尝不闻讴歌,而当炉,兴甚早”。根据以上材料可以推知唐朝( )

A.坊市制度被打破 B.出现了专门为官员服务的早市

C.唐都长安有流动商贩存在 D.商业活动不再受到官吏的直接监管

13.宋时,太平州当涂县黄池镇“商贾所聚,市井贸易,稍稍繁盛。州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”。据此可知( )

A.商税成为政府收入主要来源 B.城市商业活动打破时空限制

C.政府积极扶持市镇经济发展 D.宋代市镇经济已经相当发达

14.清代,纂修宗谱成为一种普遍的社会行为,每部宗谱均有族规、家训,其内容主要包括血缘伦理、持家立业、报效国家等。这表明,宗谱的纂修( )

A.反映了科举制度的导向作用 B.体现了儒家思想观念

C.维持了士族家庭的血统纯正 D.确立了四民社会结构

15.唐代对房屋建造有严格的规定:“王公以下,舍屋不得施重棋、藻井。三品已上堂舍,不得过五间九架……其士庶公私第宅,皆不得造楼阁,临视人家……又庶人所造堂舍,不得过三间四架,门屋一间两架,仍不得辄施装饰。”此规定反映了,唐代房屋建造( )

A.受经济实力影响 B.崇尚节俭、避免奢华

C.等级色彩明显 D.讲究礼仪、主次分明

16.西汉,少数民族居住区从郡领地中划出,称属国。属国的政权体系不同于郡县,属国最高长官为都尉,不是划地而设,而是因部落而设,生产由部落首领管理。这种管理制度( )

A.破坏了郡县制 B.形成了王国问题

C.沿袭了分封制 D.体现了因俗而治

二、非选择题

17.【明清时期的经济】(14分)

材料一

明后期到清前期农村集市发展情况表

省区

明代

(嘉靖——万历)

清初

(顺治——雍正)

清中期

(乾隆——道光)

集市数

集市数

集市数

四川(盆地)

—

135

2484

湖北

—

548

1430

江西

459

545

976

福建(不合台)

131

205

551

广东

—

1270

1969

江苏

698

1112

—

安徽

294

708

—

浙江

368

605

—

(笔者注:苏、皖、浙地方志大多只列市镇,不记集市,因而为集镇数。)

——据赵德馨主编《中国经济通史》

材料二

农村集市历史久远,但其大规模发展是在明清时期。从每个单独的集市来看,它是小生产者之间进行有无调剂、余缺调剂,以满足各自的生产和生活需求。然而,作为一个网络体系的集市,是各种农产品、手工业品的集散市场,是大规模的商品流通的起点和源泉。它使原本互不相关的一个个自然条件、发展程度各异的地区相互联系,成为一个整体,从而可以在大范围、高层面上形成地区分工,有利于发挥各自的优势,取长补短。 ——据许檀《明清时期农村集市的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出明清时期农村集市发展的原因。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,从经济角度分析明清时期农村集市发展的影响。(8分)

18.阅读下列材料,回答问题。

材料一

秦初并天下,令丞相、御史曰:“……今名号不更,无以称成功、传后世,其议帝号。”丞相绾、御史大夫劫、廷尉斯等皆曰:“今陛下兴义兵,诛残贼,平定天下,海内为郡县,法令由一统,自上古以来未尝有,五帝所不及。……臣等昧死上尊号,王为‘泰皇’。命为‘制’,令为‘诏’,天子自称曰‘朕’。”王曰:“去‘泰’,著‘皇’,采上古‘帝’位号,曰‘皇帝’。朕为始皇帝。后世以计数,二世三世至于万世,传之无穷。” ——司马迁《史记·秦始皇本纪》

材料二

唐朝三省六部示意图

材料三

军机处机构简单,有官无吏,办公场所只是几间值班用的平房。军机大臣品级不高,但都由钦定,他们每日接受皇帝召见,跪受笔录,军国大事都由皇帝一人裁决,各种诏令由军机大臣按皇帝的意旨拟写成文,经皇帝审批后,传达给中央各部和地方官员执行。

回答问题:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括秦朝开创的政治制度。(3分)

(2)根据材料二,唐太宗如果下令治理黄河,按制度规定,需要经过怎样的运行程序?材料二中的这种制度有何影响?唐朝的中书省与元朝的中书省在职能上有何区别?(6分)

(3)根据材料三,归纳军机处的主要职能。(2分)

(4)根据三则材料,指出中国古代政治制度的发展趋势。(1分)

19.阅读材料,完成下列要求。(13分)

材料一

察举制到了东汉末年,已为地方门阀士族所操纵和利用,他们左右了当时的乡闾舆论,

使察举滋生了种种腐败现象,即所谓“举秀才,不知书;举孝廉,父别居”。曹操在北方稳定统治后,急需人才。曹操死后,曹丕在采纳陈群的建议后,开创了九品中正制,这成为魏晋南北朝时期主要的选官制度。所谓中正,就是对某一地区人物进行品评的负责人,也就是中正官。晋以后,中正改由朝廷三公中的司徒选授。在一般情况下,州郡的大小中正官是由司徒举荐的现任中央官员兼任,有时司徒或吏部尚书还直接兼任州的大中正官,这保证了中央对选举的直接控制,避免他人对中正事务进行干扰。

——摘编自张旭华《九品中正制研究》

材料二

魏晋时代,士族势力强大,常影响中正官考核人才,后来甚至所凭准则仅限于门第出身,于是造成“上品无寒门、下品无世族”的现象,这不但堵塞了从民间取才,还让士族得以把持朝廷取才。隋朝在结束魏晋南北朝国家分裂局面后,百废待兴,而首先是解决国家所需的用人问题,于是科举制应运而生。科举制度是封建时代所能采取的最公平的人才选拔形式,它扩展了封建国家引进人才的社会层面,吸收了大量出身中下层社会的人士进入统治阶级。特别是唐宋时期,科举制度之初,显示出生气勃勃的进步性,形成了中国古代文化发展的一个黄金时代。

——摘编自刘海峰《中国科举文化》

(1)根据材料一并结合所学知识,概述曹魏选官制度变化的原因。(4分)

(2)根据材料二并结合所学知识,简要分析隋朝实行科举制的历史背景。(6分)

(3)根据材料并结合所学知识,谈一谈中国古代选官制度发展的历史启示。(3分)

20.(19分)阅读下列材料,完成相应要求。

材料一

宋代商业已与国计民生紧密联系在一起,成为联系生产与消费、支撑城乡经济发展的经济命脉,对当时社会经济生活产生深刻影响,清晰展示出商业发展的历史脉络与演进态势,揭示出宋代工商业文明因素加速生长的时代特色。 ——张熙惟《宋代:古代商品经济发展的高峰》

材料二

属于同一思潮下的各个学派和人物,其有共同的思想倾向性。但一种奔放前进的社会思潮决不仅仅是刻板单调,千篇一律的重复和事仿,而是在共同的倾向性中显示丰富多彩的内容和千变万化的风格,彼此影响,互相推动,形成具有时代特色和相当群众基础的社会思潮。

——苗 杨《浅议明清之际的进步思潮》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出“宋代工商业文明因素加速生长”导致的社会变化有哪些?(6分)

(2)根据材料二和所学知识,概括“具有时代特色和相当群众基础的社会思潮”的主要内容。(6分)

(3)综合上述材料并结合所学知识,指出经济发展与社会变迁之间的关系并运用一个史实加以说明。(7分)

莆田七中20—21学年下学期高二历史期中试题

测试试题评分参考

一、选择题

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

B

B

B

A

C

D

B

B

A

题号

11

12

13

14

15

16

答案

C

C

D

B

C

D

1.【答案】A【解析】材料中“以德治国、以道治国、以爱治国、以法治国”都体现了“治”,即治理好天下,构建稳定的政治局面,故选A项;据所学,儒家不提倡变革,排除 B项;材料(法家)“制裁民众”没有体现民本,排除C项;官僚政治重要的特征是官员的任命和选拔不再依据血缘,材料体现是各家的治国主张,排除D项。

2.【答案】B【解析】根据材料“在东巡过程中进行了诸如泰山封禅、祭祀文化名山和舜、禹等华夏先王等一系列活动。”可知这些文化活动表达秦始皇对中原华夏地区的民族文化认同,增近了华夏民族的历史文化认同 ,故选B项;“焚书坑儒”是秦王朝推行文化专制的重要于段,与材料中的东巡活动无关,排除A项;秦朝暴政加重了人民负担导致秦王朝的灭亡,与材料中的东巡活动无关,排除C项;“消除了”说法绝对化,排除D项。

3.【答案】B【解析】由材料信息“……三纲思想,构建了国家与家族之间的纵向顺从关系,同时将忠孝引入政治领域”可知,董仲舒强化了家国同构的封建秩序,故选B项;原始儒家的民本思想体现的是以民为本,而材料中董仲舒的三纲思想以及将忠孝引入政治领域的做法,并不是强调以民为本,因此并不是对原始儒家的民本思想的继承,排除A项;董仲舒只是改造了儒家学说,而将其提升为统治思想的是汉武帝而非董仲舒,排除C项;D项虽表述正确,但没有体现对材料内容的概况,故不符合题意,排除D项。

4.【答案】B【解析】根据材料“相继出现如西汉宣帝时期的颍川太守黄霸‘力行教化而后诛罚’,西汉元帝时期的南阳太守召信臣‘视民如子’;东汉山阳太守秦彭‘不任刑罚,崇好儒雅,教明庠序’等做法,治理成效显著”中的“教化、视民如子、好儒雅”等信息可知,汉代地方治理引用了儒家思想并取得了良好的治理效果,结合题目时间“汉武帝之后”及所学知识,汉武帝时期儒学成为正统思想,故选B项;材料反映的是汉代地方治理中引用了儒学思想并取得良好效果,不涉及中央集权,排除A项;材料反映的是汉代地方治理中引用了儒学思想并取得良好效果,不涉及选官标准和条件,排除C项;材料反映的是汉代地方治理中引用了儒学思想并取得良好效果,不涉及专制集权的理论基础,结合所学知识,法家思想奠定了专制集权的理论基础,排除D项。

5.【答案】A【解析】据材料“中书、门下省往往联合办公”、“召见尚书、中书、门下长官,共同讨论国政”可知唐朝三省办公集体化,故选A项;中央集权侧重中央与地方的关系,材料侧重皇权与相权的关系,排除B项;据材料“皇帝常常在上朝之后,召见尚书、中书、门下长官,共同讨论国政”可知三省联合办公是由皇帝决定,因此是为加强皇权服务,排除C项;“名存实亡”不合史实,排除D项。

6.【答案】C【解析】由材料“太祖在讲武殿出题重试,殿试遂成常制”可知宋太祖明确了殿试的程序,强化了殿试的要求,进一步完善了科举考试录取程序,故选C项;隋唐开科取士打破了世家大族的特权,“否定了”表述过于绝对,排除A项;材料强调的是最高一级,由皇帝亲自负责的殿试,而非省试考试,排除B项;材料强调的是科举考试的程序而非具体的内容,不能得出人才选拔标准提高的结论,排除D项。

7.【答案】D【解析】依据材料,结合所学知识程朱理学认为理是万物本源,理在外,需格物致知,而陆王心学认为理在心中需要加强内心反省,但它们的最终目的都是强调儒家的伦理道德,维护封建专制统治,故选D项;程朱理学和陆王心学也都强调理的作用,但强调理最终仍然是为了服务于现实政治,排除A项;赞同知与行合一,是陆王心学中王阳明的观点,而非两者之间的共同点,排除B项;程朱理学主张“存天理,灭人欲”,陆王心学主张加强内心修养,致良知,仍然需要克制私欲,但两者的克制私欲,恢复天理都只为了维护封建统治,排除C项。

8.【答案】B【解析】据材料“既要讲义,又要讲利”说明思想家认为要义利并重,改变了传统的重义轻利的观念,是商品经济发展在思想上的反映,故选B项;材料“义中取利”说明强调“义”的重要性,没有背离儒家思想,排除A项;经世致用强调学习、征引古人的文章和行事,应以治事、救世为急务,反对当时的不切实际的空虚之学,材料体现“义利并重”不是经世致用,排除C项;材料“义中取利”体现义为前提仍是儒家的体现不是资产阶级的逐利需求,排除D项。

9.【答案】B【解析】据材料“弃灰于道者断其手”、“弃灰于道者黥”、“其穿垣出秽污者,杖六十;出水者,勿论。主司不禁,与同罪”可知政府严惩破坏公共卫生之人,体现古人已具有一定的环境保护意识,故选B项;政府对缺乏公共卫生意识的人予以惩罚是为保护环境,并非阶级矛盾的体现,排除A项;保护环境是维持统治的手段之一,“主要”一词夸大,排除C项;针对随意倾倒垃圾的现象,政府出台政策严惩不贷,是为保护环境,并未“苛严残酷随意”,排除D项。

10.【答案】A【解析】“用工之序有……”“模沙、冶金、分作有八”反映官营手工业的宋代铸币工序非常严格、规范,故选A项;宋代铸币是官营手工业,不是民营手工业,排除B项;宋代铸币不是冶金业,排除C项;宋代铸币是官营手工业,不是家庭手工业,排除D项。

11.【答案】C【解析】据材料“折算购买力……比唐朝时大大贬值”可知,明朝银子的购买力比唐朝下降,结合所学,明朝时期新航路开辟后葡萄牙以澳门为据点经营的贸易网络,以及西班牙经营的马尼拉大帆船贸易,使白银大量流入中国,导致白银数量激增,购买力下降,故选C项;根据所学,明代农业经济和商品经济发达,选项表述不符合史实,排除A项;明代耕作技术更加进步,生产经验更为丰富,粮食产量比唐代高,排除B项;赋税征银也是白银大量增加的结果,并不是直接导致白银购买下降的原因,排除D项。

12.【答案】C【解析】据材料“路旁蒸饼……中路见卖蒸胡饼……巷口有鬻饼者”可知唐代出现流动的摊贩,故选C项;宋代坊市制度被打破,排除A项;早市为所有人服务,官营手工业为官府和皇室服务,排除B项;宋代商业活动不再受到官吏的直接监管,排除D项。

13.【答案】D【解析】“商贾所聚,市井贸易,稍稍繁盛。州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”表明宋朝市镇经济发达,故D项正确;宋朝商税成为政府收入重要来源,政府收入主要来源是农业税,故A项错误;材料的内容是太平州当涂县黄池镇的经济发展,没有涉及城市商业活动打破时空限制,故B项错误;“州县官凡有需索,皆取办于一镇之内”指的是市镇经济能够满足政府需求,没有体现政府积极扶持市镇经济发展,故C项错误。

14.【答案】B【解析】明清时期宋明理学是官方哲学,材料宗谱的主要内容“持家立业”、“报效国家”等符合儒家伦理道德,故选B项;宗谱的纂修反映出儒家思想的道德教化作用,与选官制度科举制无关,排除A项;材料“纂修宗谱成为一种普遍的社会行为”,并非士族独有,与维持血统纯正无关,排除C项;材料宗谱的纂修反映出儒家思想的道德教化作用,与士农工商的四民社会结构无关,排除D项。

15.【答案】C【解析】材料反映了唐代对王公、三品以上官员、士庶、庶人等群体的房屋建造有严格规定,这说明唐代房屋建筑等级色彩明显,故选C项;材料反映的是政治地位和社会等级影响房屋建造,并未反映经济实力,排除A项;材料的重点是唐代房屋建造体现等级色彩,并未体现崇尚节俭、避免奢华,排除B项;材料反映的是唐代体现等级色彩的房屋建造,与讲究礼仪、主次分明无关,排除D项。

16.【答案】D【解析】据材料“属国最高长官为都尉,不是划地而设,而是因部落而设,生产由部落首领管理”可知西汉时期对少数民族地区采取因俗而治的管辖措施,故选D项;材料所示是对少数民族管理的制度,与郡县制无关,排除A项;汉初由于实行郡国并行制而形成了王国问题,与对少数民族地区的管理无关,排除B项;材料的重点是对少数民族因俗而治的管理制度,并非是沿袭了分封制,排除C项。

二、非选择题

17.【答案】

(1)商品经济发展;南方人口增加;种植结构调整(棉花、茶叶等经济作物大量种植也可);赋税制度改革(“一条鞭法”和“摊丁入亩”的推行也可);江南地区对外贸易发展。(每点2分,任写3点得6分)

(2)巩固和发展小农经济(满足人们的生产、生活需求);促进区域化商品经济发展;推动区域间长途贩运贸易的发展;有利于农产品的商品化和手工业的专业化生产;推动城市化发展。(每点2分,任写4点得8分)

【解析】

(1)从材料一的表格得出明清时期农村集市数量逐渐增长,农村贸易兴盛。结合所学知识得出农村集市发展的主要原因有统治者的支持,社会生产力的发展进步,区域经济的发展,农村人口的增加等。

(2)据材料二“它使原本互不相关的一个个自然条件、……在大范围、高层面上形成地区分工”得出农村集市的发展将区域联系起来,推动经济的分工协作;结合所学知识得出进一步推动农产品商品化进程,推动农村贸易的发展,促进市镇的形成,有利于加强区域经济联系,降低生产成本,促进资本主义萌芽发展。

18.【答案】

(1)皇帝制、三公九卿制、郡县制。(3分)

(2)程序:中书省——门下省——尚书省——工部。(2分)

影响:保证了皇权的独尊;一定程度上减少了决策失误。(2分)

区别:唐朝中书省是三省之一,负责草拟政令;元朝实行一省制,中书省是最高行政机构,下辖六部。(2分)

(3)职能:负责承命拟旨;每日接受皇帝召见,跪受笔录;传达皇帝谕旨。(2分)

(4)专制皇权不断加强。(1分)

【解析】

(1)据材料一“丞相、御史……朕为始皇帝”和所学秦朝制度知识可得皇帝制、三公九卿制、郡县制。

(2)第一小问程序,唐朝三省的分工如下:中书草拟、门下审核、尚书执行、六部是具体执行机构,故可得中书省—门下省—尚书省—工部。第二小问影响,据所学三省六部制的意义可得保证了皇权的独尊;一定程度上减少了决策失误。第三小问区别,据所学唐朝中央行政机构是三省制、元朝中央行政机构是中书省一省制可得唐朝中书省是三省之一,负责草拟政令;元朝实行一省制,中书省是最高行政机构,下辖六部。

(3)据材料三“每日接受皇帝召见,跪受笔录,……由军机大臣按皇帝的意旨拟写成文……传达给……”可得负责承命拟旨;每日接受皇帝召见,跪受笔录;传达皇帝谕旨。

(4)从三则材料涉及的三公九卿制、三省六部制和军机处可得趋势专制皇权不断加强。

19.【答案】

(1)原因:东汉末年,察举制因腐败难以选拔真正的人才;曹魏政权稳固统治的需要。(4分)

(2)背景:隋朝结束分裂,实现国家统一;九品中正制下人才选拔权被世家大族掌握,以门第为标准选拔人才,不适应统治需要,影响中央集权。(6分)

(3)启示:制度革新要与时俱进,要适应社会发展需要;选拔制度要合理、公正;选拔人才要德才兼备。(3分,答出一点即可,其他答案言之成理亦可)

【解析】

(1)据材料一“察举制到了东汉末年,已为地方门阀士族所操纵和利用……使察举滋生了种种腐败现象”可得东汉末年,察举制因腐败难以选拔真正的人才;据材料一“曹操在北方稳定统治后,急需人才。曹操死后,曹丕在采纳陈群的建议后,开创了九品中正制”可得曹魏政权稳固统治的需要。

(2)据材料二“魏晋时代,士族势力强大,常影响中正官考核人才,后来甚至所凭准则仅限于门第出身……这不但堵塞了从民间取才,还让士族得以把持朝廷取才”可得九品中正制下人才选拔权被世家大族掌握,以门第为标准选拔人才,不适应统治需要,影响中央集权;据材料二“隋朝在结束魏晋南北朝国家分裂局面后,百废待兴,而首先是解决国家所需的用人问题,于是科举制应运而生”可得隋朝结束分裂,实现国家统一。

(3)可从不同选官制度出现的原因,选官制度的特点和内容等方面概括。据材料一和材料二中九品中正制和科举制实行的原因来看,不同时期实行不同的选官制,可得制度革新要与时俱进,要适应社会发展需要;据材料一和材料二察举制和九品中正制被取代的信息可得出,选拔制度要合理、公正;据材料二“科举制度是封建时代所能采取的最公平的人才选拔形式”结合所学,好的选官制度从内容上看选拔人才应该德才兼备。

20.【答案】

(1)①门第观念淡化(或“取士不问家世,婚姻不问阀阅”);②人身依附关系减弱;③政府对社会的控制松弛。(每点2分,共6分)

(2)①抨击封建君主专制制度(或称专制帝王为“天下之大害”);②反对重农抑商观念,提出“工商皆本”;③“天下兴亡,匹夫有责”(每点2分)

(3)关系:经济发展是社会变迁的基础,社会变迁反映经济发展。(3分,只答一个方面记2分)

【解析】

(1)据材料一“宋代商业已与国计民生紧密联系在一起,成为联系生产与消费、支撑城乡经济发展的经济命脉”结合所学可知,由于宋代商业繁荣,商品经济发展,冲击了传统社会观念,门第观念淡化,此外商品经济发展推动土地兼并,租佃关系日益发展,人身依附关系减弱;城市经济职能增强,抑商政策有所松弛,政府对社会的控制松弛。

(2)据材料二“浅议明清之际的进步思潮”结合所学可知,明清之际思想家政治上主张抨击封建君主专制制度,经济上主张“工商皆本”,思想上,批判程朱理学,知主张经世致用,天下兴亡,匹夫有责。

(3)据材料“经济发展与社会变迁之间的关系”,首先辩证的看待经济发展与社会变迁之间的关系,如经济发展是社会变迁的基础,社会变迁反映经济发展。其次,选取一个史实,据材料二“一种奔放前进的社会思潮决,形成具有时代特色和相当群众基础的社会思潮”结合所学可知,明清之际思潮产生是因为明清时期明清时期君主专制空前加强,封建制度走向衰落,阶级矛盾尖锐,商品经济发展,资本主义萌芽发展,而明清之际进步思潮中的“工商皆本、批判君主专制”反映了当时商品经济的发展。

同课章节目录