2020-2021学年人教版高中语文必修四 第二单元 4.2《雨霖铃》课件(47张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文必修四 第二单元 4.2《雨霖铃》课件(47张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-18 13:36:58 | ||

图片预览

文档简介

雨 霖 铃

柳永

关于离愁:

悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。

——屈原《九歌·少司命》

黯然销魂者,唯别而已矣。

——江淹《别赋》

剪不断,理还乱,是离愁。

——李煜《相见欢》

何处合成愁?离人心上秋。

——吴文英《唐多令》

雨霖铃

愁自何来,怎么形成的?那是离别者心上的凉秋。巧妙地利用“愁”字由“秋”和“心”合成,点出自己心中的离愁。

再也没有比生别离更加令人悲伤,没有比新相知更加令人欢欣的了。

清赵翼有诗:“江山代有才人出,各领风骚数百年。”唐诗过后是宋词,好诗在唐代已被诗人们写尽了,于是宋人就另辟蹊径,使词这种文学形式趋于完善、臻于完美,达到了空前的繁荣,使宋词成为我国文化宝库中又一颗璀璨的明珠。

柳永才情卓著,但一生仕途坎坷,更多的时日跟歌伎们一起,过着依红偎翠,浅斟低唱的生活。他深深了解歌伎们的生活,深切同情她们的不幸遭遇。在他的作品中,很多是反映同她们在一起的悲欢离合。 《雨霖铃》便是其中的一首,这首词写的是他离开都城汴京时与一位红颜知已缠绵悱恻、哀婉动人的别离情景。

写作背景

学习目标

了解宋词相关的知识。

了解柳永及其词作的特点和创作风格。

体会诗歌的感情,并把握其意境。

品味诗歌的语言。

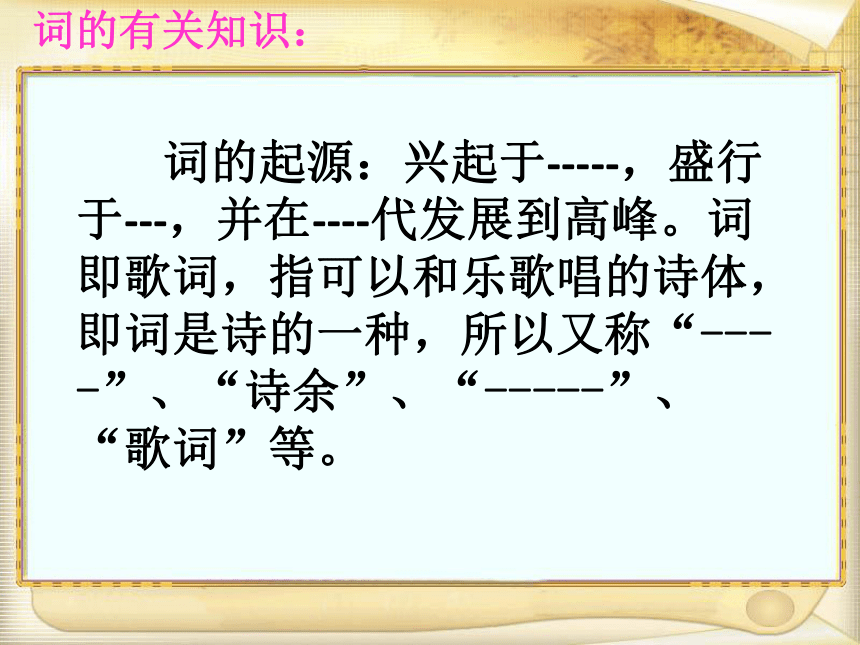

词的有关知识:

词的起源:兴起于-----,盛行于---,并在----代发展到高峰。词即歌词,指可以和乐歌唱的诗体,即词是诗的一种,所以又称“----”、“诗余”、“-----”、“歌词”等。

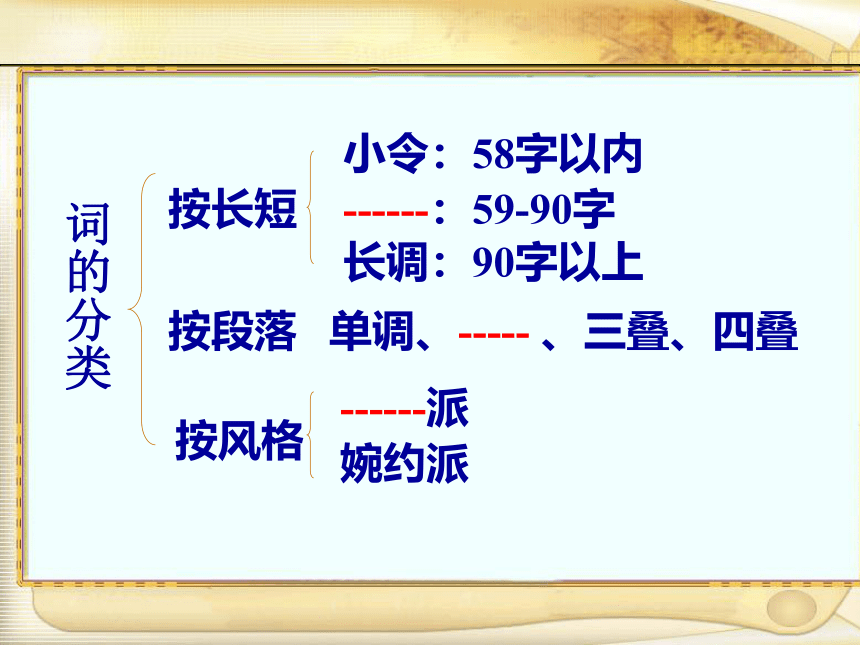

词的分类

按长短

小令:58字以内

------:59-90字

长调:90字以上

按段落

单调、----- 、三叠、四叠

按风格

------派

婉约派

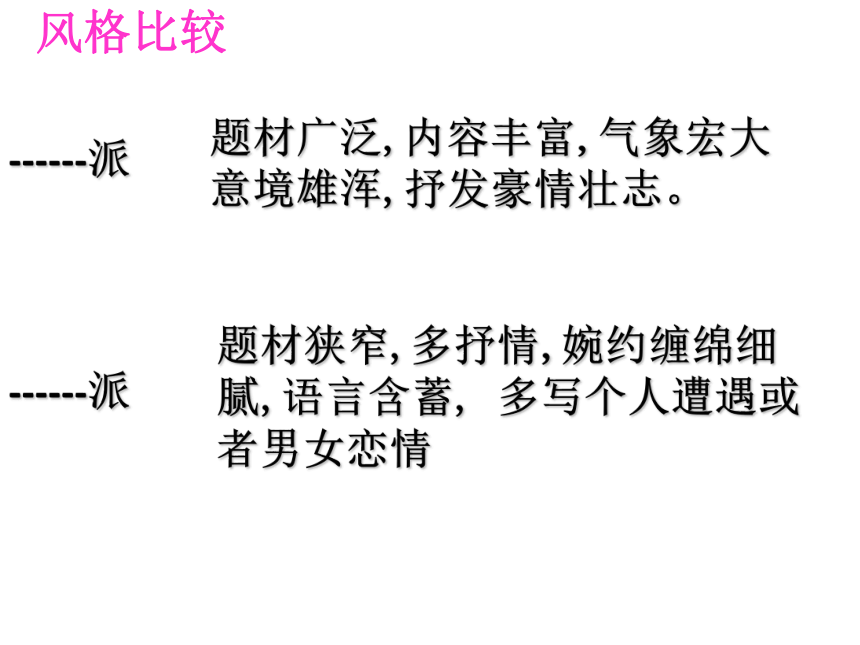

风格比较

------派

------派

题材狭窄,多抒情,婉约缠绵细腻,语言含蓄, 多写个人遭遇或者男女恋情

题材广泛,内容丰富,气象宏大意境雄浑,抒发豪情壮志。

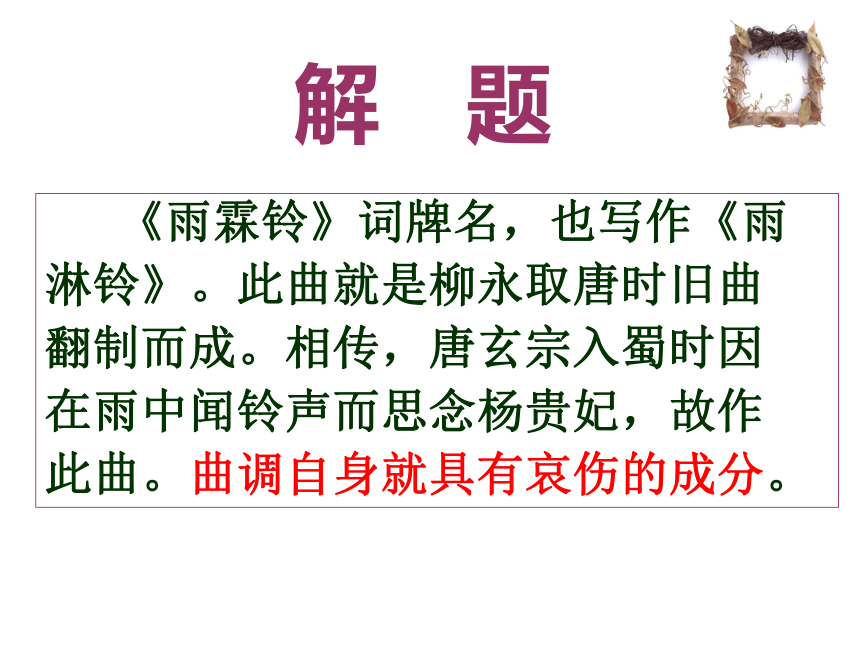

解 题

《雨霖铃》词牌名,也写作《雨

淋铃》。此曲就是柳永取唐时旧曲

翻制而成。相传,唐玄宗入蜀时因

在雨中闻铃声而思念杨贵妃,故作

此曲。曲调自身就具有哀伤的成分。

雨 霖 铃

柳 永

寒蝉/凄切,对/长亭晚,骤雨/初歇。都门/帐饮/无绪,留恋处,兰舟/催发。执手/相看/泪眼,竟/无语/凝噎。念/去去,千里/烟波,暮霭/沉沉/楚天阔。

多情/自古/伤离别,更/那堪/冷落/清秋节!今宵/酒醒/何处?杨柳岸/晓风/残月。此去/经年,应是/良辰好景/虚设。便/纵有/千种风情,更/与何人/说!

把握情感

本词的感情基调是怎样的?

缠绵哀怨 伤感低沉

多情自古伤离别

(离别之情)

作者是如何通过写景来传情达意的?

意象:

寒蝉、长亭、骤雨、兰舟、 烟波、暮霭、柳杨、晓风、残月

作用:渲染凄清意境,

烘托人物感情。

作者用什么样的抒情方式将凄凉哀婉的感情表现出来的?

直接抒情

间接抒情(写景)

直接抒情的句子

上片:

都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

下片:

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节

此去经年,应是良辰好景虚设。

便纵有千种风情,更与何人说!

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

A、描绘了一幅怎样的画面?

――这一句作者交代了送别时的时间、地点、天气情况,用“寒蝉”“长亭”“骤雨”三个独立的画面构成一幅秋雨黄昏送别图。

B、抒发了作者怎样的感情?

――伤感、无可奈何。

寒蝉 :“孟秋之月,寒蝉鸣”。

《礼记·月令》

长亭:“十里一长亭、五里一短亭”

骤雨:渲染凄清的气氛

“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤”

(王昌龄 《芙蓉楼送辛渐》)

兰舟:船夫

情景交融、寓情于景

烘托气氛,流露情感

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

融情入景即景抒情

“寒”点出节令(深秋),显出凄清,渲染气氛;

“晚”点出时间,恰又唤起“美人迟暮”的感慨;

“雨”点出天气,暗合下文的送别之“泪”。

“长亭”是送别之地,从来就是“天下伤心处”。

都门帐饮无绪, 留恋处,兰舟催发。 执手相看泪眼, 竟无语凝噎。

难舍难分的离别过程

“执手相看泪眼,竟无语凝噎”

“别有忧愁暗恨生,此时无声胜有声”

白居易《琵琶行》

“相顾无言,唯有泪千行”

苏轼《江城子》

“流泪眼对流泪眼,断肠人对断肠人”

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

离别的场景抓住了特定的动作情态表现人物内心巨大的痛苦:执手、泪眼、凝噎。

凝噎——喉头发硬,欲语不能。失语乃情感失控之象

白描手法勾勒细节,拨动心弦,引发共鸣。

念去去、

千里烟波,

暮霭沉沉楚天阔。

千里烟波——绵长

沉沉暮霭——浓重

楚天辽阔——无垠

三种景物各有何特征?

千里烟波

暮霭沉沉楚天阔

浩渺的烟波 黯淡的离愁

沉沉的暮霭

辽阔的天空 无尽的别恨

三种景物与词人的“伤离别”有何关系?

借 景 抒 情

今宵酒醒何处?

杨柳岸晓风残月。

今宵酒醒何处?

杨柳岸,

晓风残月。

孤清冷落的

别后情景

柳

渭城朝雨浥轻尘, 客舍青青柳色新。

——王维《送元二使安西》

谐音

留

杨柳:

李白:年年柳色,灞陵伤别。

《诗经》:昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

温庭筠 : 绿杨陌上多别离。

送别留赠的信物,自古就有“折柳送别”的习俗

风

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

——杜甫《登高》

风萧萧兮易水寒,

壮士一去兮不复还!

——《史记·刺客列传》

悲凉

寓意

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

——苏轼《水调歌头》

去来江口守空船,绕船月明江水寒。

——白居易《琵琶行》

温庭筠:江上柳如烟,雁飞残月天。

韦庄: 惆怅晓莺残月,相别。

象征

离愁

月

把杨柳、风、月这三件最能触动离愁的事物集中成为一幅鲜明的画面。(景中含情)

这幅画面又是出现在特定的时刻里

——酒醒之后

酒

依依惜别时:“飞蓬各自远,且尽手中杯。”

喜时——杜甫说:“白日放歌须纵酒,

青春作伴好还乡。”

哀时——曹操说:“对酒当歌,人生几何?”

愁时——李白说:“抽刀断水水更流,

举杯消愁愁更愁。”

苏轼说:“明月几时有,把酒问青天。”

李清照说:“三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急?”

酒

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

——白居易《琵琶行》

愁

象征

酒醒

愁醒

酒

杨柳

晓风

残月

情景交融

此去经年,

应是良辰好景虚设。

便纵有千种风情,

更与何人说?

孤清冷落的别后情景

体 会 诗 意

离别前:

离别时:

离别后:

勾勒环境

描写情态

因情设景

刻画心理

寒蝉、长亭、骤雨

实写

(景语)

执手、泪眼、凝噎

烟波、暮蔼、楚天

好景虚设、风情难言

(情语)

实写

虚拟

(景语)

虚拟

(情语)

杨柳、晓风、残月

表现手法:

情景交融

虚实相济

文章通解

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

◎一个“竟”字,强调了作者什么样的心态?

◎把“执手”换成“牵手”或“握手”好吗?为什么?

◎此时无声胜有声,说是“无语”,其实有千言万语。

柳永和恋人“相顾无言,惟有泪千行”,悲痛得说不

出话来。你能试着代他说两句吗?请展开想象写一

写,和大家分享。

合作探究

今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。

这一句被词评家贺裳称为“千古俊句”。

“酒”无味,“柳”留人,“晓风”秀丽,“残月”凄迷。作者借景抒情,用这些意象集中渲染了自己借酒浇愁、苦闷难捱的愁苦心情。

正所谓“人生自是有情痴,此恨不关风与月。 ” (欧阳修《玉楼春》)

今宵酒醒何处?

杨柳岸晓风残月

名句赏析——景

想象画面:一舟临岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,一弯残月高挂梢头。

整体感知

问题:词中哪句话集中表现了作者和恋人离别的心情?

多情自古伤离别,

更那堪,冷落清秋节

朗读该词

多情自古伤离别,更哪堪冷落清秋节!

(触景生情)

欲说还休,却道天凉好个秋

万里悲秋常作客,百年多病独登台

秋风秋雨愁煞人,寒宵独坐心如捣

自古逢秋悲寂寥 ,我言秋日胜春朝。”

(辛弃疾

《书博山道中壁》)

杜甫 《登高》

秋瑾

刘禹锡《秋词》

黯然销魂者,唯别而已

剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。

——李煜《乌夜啼》

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

——王实甫《西厢记·长亭送别》

拓展应用

诗词本是一家,那么大家能不能选取《雨霖铃》中的意象,把这首词改写成诗呢?试试看吧!

别佳人

帐饮都门外,相望兰亭边。凝噎留意处,执手望泪眼。

晓风杨柳岸,良景徒虚年。纵有千番情,更与何人言。

长亭别

寒蝉凄切骤雨歇,执手相望语凝噎。

杨柳晓风残月夜,那堪冷落清秋节。

课堂小结

忆柳永

忍把浮名换浅唱,只为儿女道情长。

烟花巷陌君常在,倚翠偎红平生畅。

奉旨填词无冕王,井水歌罢美名扬。

多情最是雨霖铃,至今怀念柳七郎。

一曲雨霖铃,千古离别情。

布置作业

阅读柳永的《蝶恋

花》,思考作者选

取了哪些意象,营

造出什么样的意境,

表达了什么样的情

感?在此基础上写

一段不少于300字的

鉴赏短文。

春夜洛城闻笛

李白

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?

前人在评论这首诗时曾说,“折柳”二字是全诗的关键。诗中“折柳”的寓意是什么?你是否同意“关键”之说?为什么?

答: “折柳”这首曲子寓有惜别怀远之意。

我同意“关键”之说;本诗抒写了思乡之情,而这种思乡之情是从听 到“折柳”曲的笛声引起的,可见“折柳”是全诗的关键。

直面高考

柳永

关于离愁:

悲莫悲兮生别离,乐莫乐兮新相知。

——屈原《九歌·少司命》

黯然销魂者,唯别而已矣。

——江淹《别赋》

剪不断,理还乱,是离愁。

——李煜《相见欢》

何处合成愁?离人心上秋。

——吴文英《唐多令》

雨霖铃

愁自何来,怎么形成的?那是离别者心上的凉秋。巧妙地利用“愁”字由“秋”和“心”合成,点出自己心中的离愁。

再也没有比生别离更加令人悲伤,没有比新相知更加令人欢欣的了。

清赵翼有诗:“江山代有才人出,各领风骚数百年。”唐诗过后是宋词,好诗在唐代已被诗人们写尽了,于是宋人就另辟蹊径,使词这种文学形式趋于完善、臻于完美,达到了空前的繁荣,使宋词成为我国文化宝库中又一颗璀璨的明珠。

柳永才情卓著,但一生仕途坎坷,更多的时日跟歌伎们一起,过着依红偎翠,浅斟低唱的生活。他深深了解歌伎们的生活,深切同情她们的不幸遭遇。在他的作品中,很多是反映同她们在一起的悲欢离合。 《雨霖铃》便是其中的一首,这首词写的是他离开都城汴京时与一位红颜知已缠绵悱恻、哀婉动人的别离情景。

写作背景

学习目标

了解宋词相关的知识。

了解柳永及其词作的特点和创作风格。

体会诗歌的感情,并把握其意境。

品味诗歌的语言。

词的有关知识:

词的起源:兴起于-----,盛行于---,并在----代发展到高峰。词即歌词,指可以和乐歌唱的诗体,即词是诗的一种,所以又称“----”、“诗余”、“-----”、“歌词”等。

词的分类

按长短

小令:58字以内

------:59-90字

长调:90字以上

按段落

单调、----- 、三叠、四叠

按风格

------派

婉约派

风格比较

------派

------派

题材狭窄,多抒情,婉约缠绵细腻,语言含蓄, 多写个人遭遇或者男女恋情

题材广泛,内容丰富,气象宏大意境雄浑,抒发豪情壮志。

解 题

《雨霖铃》词牌名,也写作《雨

淋铃》。此曲就是柳永取唐时旧曲

翻制而成。相传,唐玄宗入蜀时因

在雨中闻铃声而思念杨贵妃,故作

此曲。曲调自身就具有哀伤的成分。

雨 霖 铃

柳 永

寒蝉/凄切,对/长亭晚,骤雨/初歇。都门/帐饮/无绪,留恋处,兰舟/催发。执手/相看/泪眼,竟/无语/凝噎。念/去去,千里/烟波,暮霭/沉沉/楚天阔。

多情/自古/伤离别,更/那堪/冷落/清秋节!今宵/酒醒/何处?杨柳岸/晓风/残月。此去/经年,应是/良辰好景/虚设。便/纵有/千种风情,更/与何人/说!

把握情感

本词的感情基调是怎样的?

缠绵哀怨 伤感低沉

多情自古伤离别

(离别之情)

作者是如何通过写景来传情达意的?

意象:

寒蝉、长亭、骤雨、兰舟、 烟波、暮霭、柳杨、晓风、残月

作用:渲染凄清意境,

烘托人物感情。

作者用什么样的抒情方式将凄凉哀婉的感情表现出来的?

直接抒情

间接抒情(写景)

直接抒情的句子

上片:

都门帐饮无绪,留恋处,兰舟催发。

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

下片:

多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节

此去经年,应是良辰好景虚设。

便纵有千种风情,更与何人说!

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

A、描绘了一幅怎样的画面?

――这一句作者交代了送别时的时间、地点、天气情况,用“寒蝉”“长亭”“骤雨”三个独立的画面构成一幅秋雨黄昏送别图。

B、抒发了作者怎样的感情?

――伤感、无可奈何。

寒蝉 :“孟秋之月,寒蝉鸣”。

《礼记·月令》

长亭:“十里一长亭、五里一短亭”

骤雨:渲染凄清的气氛

“寒雨连江夜入吴,平明送客楚山孤”

(王昌龄 《芙蓉楼送辛渐》)

兰舟:船夫

情景交融、寓情于景

烘托气氛,流露情感

寒蝉凄切,对长亭晚,骤雨初歇。

融情入景即景抒情

“寒”点出节令(深秋),显出凄清,渲染气氛;

“晚”点出时间,恰又唤起“美人迟暮”的感慨;

“雨”点出天气,暗合下文的送别之“泪”。

“长亭”是送别之地,从来就是“天下伤心处”。

都门帐饮无绪, 留恋处,兰舟催发。 执手相看泪眼, 竟无语凝噎。

难舍难分的离别过程

“执手相看泪眼,竟无语凝噎”

“别有忧愁暗恨生,此时无声胜有声”

白居易《琵琶行》

“相顾无言,唯有泪千行”

苏轼《江城子》

“流泪眼对流泪眼,断肠人对断肠人”

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

离别的场景抓住了特定的动作情态表现人物内心巨大的痛苦:执手、泪眼、凝噎。

凝噎——喉头发硬,欲语不能。失语乃情感失控之象

白描手法勾勒细节,拨动心弦,引发共鸣。

念去去、

千里烟波,

暮霭沉沉楚天阔。

千里烟波——绵长

沉沉暮霭——浓重

楚天辽阔——无垠

三种景物各有何特征?

千里烟波

暮霭沉沉楚天阔

浩渺的烟波 黯淡的离愁

沉沉的暮霭

辽阔的天空 无尽的别恨

三种景物与词人的“伤离别”有何关系?

借 景 抒 情

今宵酒醒何处?

杨柳岸晓风残月。

今宵酒醒何处?

杨柳岸,

晓风残月。

孤清冷落的

别后情景

柳

渭城朝雨浥轻尘, 客舍青青柳色新。

——王维《送元二使安西》

谐音

留

杨柳:

李白:年年柳色,灞陵伤别。

《诗经》:昔我往矣,杨柳依依。

今我来思,雨雪霏霏。

温庭筠 : 绿杨陌上多别离。

送别留赠的信物,自古就有“折柳送别”的习俗

风

风急天高猿啸哀,

渚清沙白鸟飞回。

——杜甫《登高》

风萧萧兮易水寒,

壮士一去兮不复还!

——《史记·刺客列传》

悲凉

寓意

人有悲欢离合,月有阴晴圆缺。

——苏轼《水调歌头》

去来江口守空船,绕船月明江水寒。

——白居易《琵琶行》

温庭筠:江上柳如烟,雁飞残月天。

韦庄: 惆怅晓莺残月,相别。

象征

离愁

月

把杨柳、风、月这三件最能触动离愁的事物集中成为一幅鲜明的画面。(景中含情)

这幅画面又是出现在特定的时刻里

——酒醒之后

酒

依依惜别时:“飞蓬各自远,且尽手中杯。”

喜时——杜甫说:“白日放歌须纵酒,

青春作伴好还乡。”

哀时——曹操说:“对酒当歌,人生几何?”

愁时——李白说:“抽刀断水水更流,

举杯消愁愁更愁。”

苏轼说:“明月几时有,把酒问青天。”

李清照说:“三杯两盏淡酒,怎敌他,晚来风急?”

酒

主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月。

——白居易《琵琶行》

愁

象征

酒醒

愁醒

酒

杨柳

晓风

残月

情景交融

此去经年,

应是良辰好景虚设。

便纵有千种风情,

更与何人说?

孤清冷落的别后情景

体 会 诗 意

离别前:

离别时:

离别后:

勾勒环境

描写情态

因情设景

刻画心理

寒蝉、长亭、骤雨

实写

(景语)

执手、泪眼、凝噎

烟波、暮蔼、楚天

好景虚设、风情难言

(情语)

实写

虚拟

(景语)

虚拟

(情语)

杨柳、晓风、残月

表现手法:

情景交融

虚实相济

文章通解

执手相看泪眼,竟无语凝噎。

◎一个“竟”字,强调了作者什么样的心态?

◎把“执手”换成“牵手”或“握手”好吗?为什么?

◎此时无声胜有声,说是“无语”,其实有千言万语。

柳永和恋人“相顾无言,惟有泪千行”,悲痛得说不

出话来。你能试着代他说两句吗?请展开想象写一

写,和大家分享。

合作探究

今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月。

这一句被词评家贺裳称为“千古俊句”。

“酒”无味,“柳”留人,“晓风”秀丽,“残月”凄迷。作者借景抒情,用这些意象集中渲染了自己借酒浇愁、苦闷难捱的愁苦心情。

正所谓“人生自是有情痴,此恨不关风与月。 ” (欧阳修《玉楼春》)

今宵酒醒何处?

杨柳岸晓风残月

名句赏析——景

想象画面:一舟临岸,词人酒醒梦回,只见习习晓风吹拂萧萧疏柳,一弯残月高挂梢头。

整体感知

问题:词中哪句话集中表现了作者和恋人离别的心情?

多情自古伤离别,

更那堪,冷落清秋节

朗读该词

多情自古伤离别,更哪堪冷落清秋节!

(触景生情)

欲说还休,却道天凉好个秋

万里悲秋常作客,百年多病独登台

秋风秋雨愁煞人,寒宵独坐心如捣

自古逢秋悲寂寥 ,我言秋日胜春朝。”

(辛弃疾

《书博山道中壁》)

杜甫 《登高》

秋瑾

刘禹锡《秋词》

黯然销魂者,唯别而已

剪不断,理还乱,是离愁。别是一般滋味在心头。

——李煜《乌夜啼》

碧云天,黄花地,西风紧,北雁南飞。晓来谁染霜林醉?总是离人泪。

——王实甫《西厢记·长亭送别》

拓展应用

诗词本是一家,那么大家能不能选取《雨霖铃》中的意象,把这首词改写成诗呢?试试看吧!

别佳人

帐饮都门外,相望兰亭边。凝噎留意处,执手望泪眼。

晓风杨柳岸,良景徒虚年。纵有千番情,更与何人言。

长亭别

寒蝉凄切骤雨歇,执手相望语凝噎。

杨柳晓风残月夜,那堪冷落清秋节。

课堂小结

忆柳永

忍把浮名换浅唱,只为儿女道情长。

烟花巷陌君常在,倚翠偎红平生畅。

奉旨填词无冕王,井水歌罢美名扬。

多情最是雨霖铃,至今怀念柳七郎。

一曲雨霖铃,千古离别情。

布置作业

阅读柳永的《蝶恋

花》,思考作者选

取了哪些意象,营

造出什么样的意境,

表达了什么样的情

感?在此基础上写

一段不少于300字的

鉴赏短文。

春夜洛城闻笛

李白

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情?

前人在评论这首诗时曾说,“折柳”二字是全诗的关键。诗中“折柳”的寓意是什么?你是否同意“关键”之说?为什么?

答: “折柳”这首曲子寓有惜别怀远之意。

我同意“关键”之说;本诗抒写了思乡之情,而这种思乡之情是从听 到“折柳”曲的笛声引起的,可见“折柳”是全诗的关键。

直面高考