2020-2021学年人教版高中语文选修《外国小说欣赏》 第四单元 话题:人物 课件(25张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年人教版高中语文选修《外国小说欣赏》 第四单元 话题:人物 课件(25张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-18 16:49:35 | ||

图片预览

文档简介

外国小说欣赏之

第四单元——人物

知识链接——列夫·托尔斯泰

列夫·托尔斯泰(1828—1910),19世纪俄国批判现实主义作家、政治思想家、哲学家,代表作有《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》和《复活》。这是托尔斯泰文学艺术史上的三个里程碑。《战争与和平》一直被人称为“世界上最伟大的小说”。

托尔斯泰一岁半丧母,九岁丧父,由姑妈抚养长大。他自幼接受典型的贵族家庭教育。1844,攻读土耳其、阿拉伯语,准备当外交官。他不专心学业,迷恋社交生活。1851年,以志愿兵身份参军。结婚后,他安居庄园,过着俭朴、宁静的生活。厌弃自己及周围的贵族生活,不时从事体力劳动,自己耕地、缝鞋,摒绝奢侈,持斋吃素。晚年世界观激变,于1910年11月10日秘密出走,在途中因患肺炎而逝世。遵照他的遗言,遗体安葬在亚斯纳亚·波利亚纳的森林中,坟上没有树立墓碑和十字架。

知识链接——列夫·托尔斯泰

后世评价:对文学拥有“狂恋式爱情”的托尔斯泰,是俄国文学史上创作时间最长、影响最深远、地位最崇高的作家,重情节、重典型、重写实、重批判的文学时代,在他笔下达到巅峰。《托尔斯泰全集》共90卷,约1000万字。

列宁称之为“俄国革命的一面镜子”。美国文学批评家哈洛·卜伦称之为“从文艺复兴以来,唯一能挑战荷马、但丁与莎士比亚的伟大作家”。罗曼·罗兰的《名人传》也对他给予极高评价。

根据《纽约时报》和美国《读者文摘》2000年组织的横跨欧、亚、美、澳、非五大洲百城十万读者的投票调查,精选出以下十部经典长篇名著。

《战争与和平》 (俄)列夫·托尔斯泰

《巴黎圣母院》 (法)雨果

《童年 在人间 我的大学》 (俄)高尔基

《呼啸山庄》 (英)艾米莉·勃朗特

《大卫·科波菲尔》 (英)狄更斯

《红与黑》 (法)司汤达

《飘》 (美)玛格丽特·米切尔

《悲惨世界》(法)雨果

《安娜·卡列尼娜》(俄)列夫·托尔斯泰

《约翰·克里斯托夫》(法)罗曼·罗兰

知识链接——《战争与和平》

1855年,亚历山大二世登基。当时,沙皇政府由于在克里木战争期间遭到军事失败而削弱,农民暴动风起云涌,各方面人士要求改革的呼声也日益强烈。在这种形势下,亚历山大二世被迫废除了农奴制,并实行了一些自由主义改良政策。因1825年起义失败被流放到西伯利亚的十二月党人也在这时被赦免。

在19世纪初,俄国经历了两次对拿破仑军队入侵的反击。那是两场正义的保家卫国的战争,俄国人民空前地团结在了一起,不分贫富贵贱,甚至男女老幼前所未有地同仇敌忾,有力地阻击了拿破仑军队的进攻,挫败了拿破仑的征服。托尔斯泰认为,19世纪60年代的俄国,要解决自己的社会走向问题,有必要回到这段历史当中去,回到这段历史当中那种上下一起努力的奋斗当中去,因而创作了《战争与和平》。

知识链接——创作背景

知识链接——泰戈尔

拉宾德拉纳特·泰戈尔(Rabindranath Tagore,1861年5月7日—1941年8月7日),印度诗人、文学家、社会活动家、哲学家和印度民族主义者。1861年5月7日,拉宾德拉纳特·泰戈尔出生于印度加尔各答一个富有的贵族家庭,13岁即能创作长诗和颂歌体诗集。1878年赴英国留学,1880年回国专门从事文学活动。1884至1911年担任梵社秘书,20年代创办国际大学。1913年,他以《吉檀迦利》成为第一位获得诺贝尔文学奖的亚洲人。1941年写作控诉英国殖民统治和相信祖国必将获得独立解放的遗言《文明的危机》。

泰戈尔是具有巨大世界影响的作家。他共写了50多部诗集,被称为“诗圣”。写了12部中长篇小说,100多篇短篇小说,20多部剧本及大量文学、哲学、政治论著,并创作了1500多幅画,诸写了难以统计的众多歌曲。文、史、哲、艺、 政、经范畴几乎无所不包,无所不精。

代表作有《吉檀迦利》《飞鸟集》《眼中沙》《四个人》《家庭与世界》《园丁集》《新月集》《最后的诗篇》《戈拉》《文明的危机》等。

他的作品反映了印度人民在帝国主义和封建种姓制度压迫下要求改变自己命运的强烈愿望,描写了他们不屈不挠的反抗斗争,充满了鲜明的爱国主义和民主主义精神,同时又富有民族风格和民族特色, 具有很高艺术价值,深受人民群众喜爱。

知识链接——《素芭》

《素芭》的时代背景是印度独立之前,即印度处于英国殖民主义统治时期。当时的印度是一个依然保持森严的种姓等级制度的封建社会,在重重压迫之下,广大劳动人民苦难深重,尤其是没有任何社会地位、受人摆弄的妇女,命运更是悲惨。这篇小说从一个侧面反映了这样的社会现实。

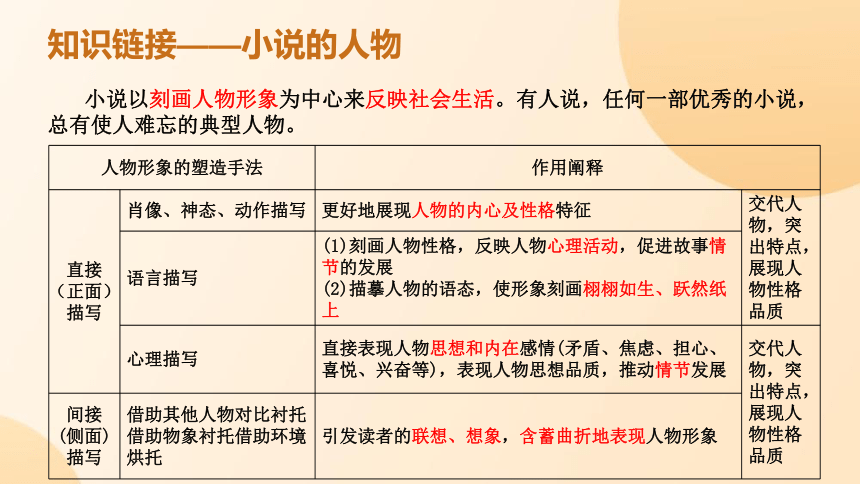

知识链接——小说的人物

小说以刻画人物形象为中心来反映社会生活。有人说,任何一部优秀的小说,总有使人难忘的典型人物。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}人物形象的塑造手法

作用阐释

直接(正面)描写

肖像、神态、动作描写

更好地展现人物的内心及性格特征

交代人物,突出特点,展现人物性格品质

语言描写

(1)刻画人物性格,反映人物心理活动,促进故事情节的发展

(2)描摹人物的语态,使形象刻画栩栩如生、跃然纸上

心理描写

直接表现人物思想和内在感情(矛盾、焦虑、担心、喜悦、兴奋等),表现人物思想品质,推动情节发展

交代人物,突出特点,展现人物性格品质

间接(侧面)描写

借助其他人物对比衬托借助物象衬托借助环境烘托

引发读者的联想、想象,含蓄曲折地表现人物形象

任务驱动

在《战争与和平》和《素芭》两篇文章里,两位作者让我们认识了两位独特的女主人公。请研读两篇文章,分析你眼中的两位女主人公性格特征是怎样的?

提示:性格特征+分析

娜塔莎:①纯真活泼、热情善良。她因为害怕舞会迟到而兴奋、激动,既有一些焦急又体现出她的期待,在为家人准备的舞会的过程中,她花更多的心思考虑他人。那份青春天真的气息体现在她的身上。

②直率多情、单纯虚荣。她羡慕别素号娃伯爵夫人是第一个跳舞的人,对安德来公爵的邀请表达感激、快乐,直率地表达自己的期望、幸福。

③浪漫冲动、盲目轻信。她将自己热烈情感毫无保留的展现出来,狂喜-恼怒-幸福-惊恐-愤怒-失望的情绪变化中体现她对阿那托尔的感情。

自由奔放的贵族小姐

任务驱动

素芭:①美丽聪慧、感情丰富、善良温暖。她虽然不能说话,但是心里明白很多事情。她一直渴望自己被关爱,她从大自然、从动物身上获得安宁、理解、温暖。

②孤寂痛楚、被人抛弃、命运悲惨。她的身边没有一个人真正关心她,父母把她当做负担,所谓的朋友也并不真正关心她,丈夫最终把她抛弃。

身残人弃的底层女性

课堂探究

鲁迅说:“人物的模特儿,没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色。”而小说家则艺术地将人物塑造出来,请根据【知识链接】所提供的描写方法,到文章寻找两位作家如何运用这些方法塑造出个性如此鲜明特别的人物,并分析其中的效果。

提示:有多处体现的地方,选择其中一个进行分析即可。

1、正面描写

(1)外貌

娜塔莎:

素芭:

瘦肩膀、小胸脯、细手臂、纤细灵活的腰身。

长睫毛、大黑眼睛、娇嫩嘴唇

——青春靓丽

——美丽动人,与哑巴形象形成对比

(2)语言

娜塔莎:

素芭:

“我等你好久了。”

爱怜的嘟哝声

——温暖

——急切、欣喜

(3)动作

娜塔莎:

素芭:

梳妆完毕后,娜塔莎穿着从下边露出舞鞋的短裙,披着母亲的短宽服,跑到索尼亚面前,看了她一下,然后跑到母亲面前去了。她转动着母亲的头,用针别了帽子,刚刚吻到了她的白发,她又跑到替她在缩短裙子底边的女仆们面前去了。

那天又是月圆之夜,素芭从自己屋子步出,走到从小就熟悉的河岸那未经修葺的埠头处,扑倒在绿茸茸的草地上,她仿佛用自己双臂紧紧抱住整个人类的无言的大地目前。

——孤独、无助、伤心

——兴奋、激动、急切

(4)神态

娜塔莎:

素芭:

娜塔莎对于失望和狂喜都有所准备的焦急的面色,忽然明朗起来,露出了快乐、感激、小孩般的笑容。

素芭犹同中了箭的牝鹿一般,怀着令人怜悯的目光望着猎人……素芭就这样直盯盯地望着帕勒达帕。

——可怜、无助

——急切、欣喜

(5)心理

娜塔莎:

素芭:

她的全部精力,从早晨起就集中在一点上,就是他们全体,她,妈妈,索尼亚,都要穿得不能再好。

内心始终祈祷着,众人若把她遗忘掉,那就该万事大吉了

——不愿被冷落

——激动、期待

2、侧面烘托

(1)环境烘托《娜塔莎》:

《素芭》:

文章第2段:在英国码头上,这个要人的有名的宅邸里闪耀着无数的灯火……

第二部分

——乐景写哀请,自然环境的美好衬托素芭的孤独

——娜塔莎生活比较幸福、快乐

(2)物象烘托《娜塔莎》:

《素芭》:

舞会及穿着

第三部分:牛、山羊、猫

——与动物相处的素芭是温暖的,但只有动物能与她建立浓厚的友谊,又再一次突显了她的孤独、悲哀的形象。

——对晚会的期待,生活的豪华

(3)人物烘托《娜塔莎》:

《素芭》:

安德来公爵、爱仑、别素号娃伯爵夫人等

父母、帕勒达帕、丈夫

——素芭的悲惨处境

——娜塔莎的独特魅力

总结提升

除了以上作者运用的描写手法,请问你还能从什么地方获取信息以了解人物形象?

(1)作者交代身份、地位等

《娜塔莎》: 《素芭》:

(2)作者评议

《娜塔莎》:

《素芭》:

贵族小姐

哑巴女孩

娜塔莎要去赴她平生第一次的大跳舞会。她这天早晨八点钟就起身,整天都在狂热的兴奋和活动中。

聪颖的素芭从小心里就明白……

(3)故事情节发展

《娜塔莎》:

《素芭》:

素芭从小时候的孤独、被人冷落,到长大后作为交易被父母抛弃,再到丈夫抛弃的过程,一步步加重她的悲惨形象。

三个部分中娜塔莎从舞会前的兴奋、激动、焦急心理,到舞会上的欢喜、产生爱意,到被诱惑后的幸福与惊恐同在的矛盾心理等展现了娜塔莎的心理成长过程。

两位女主人公实际上代表着某一时期作者所在国度的女性形象,从她们的身上可以窥见不同地域文化下女性的地位与处境,也能展现当时当地的一些风尚。请联系所学,尝试探究两位作者笔下展现出了俄国和印度人对女性形象塑造有何不同,并谈谈你的女性观。

拓展训练

《战争与和平》中娜塔莎的形象就是爱的化身,在小说开始时作者向我们展示一个天真烂漫、活波可爱的少女形象。无论她出现在哪里,都会立即听到她的欢声笑语。在作家通过男主人公安德烈的印象和感受对娜塔莎所作的描写十分精彩:

“在众人之前,有一位黑头发,很瘦削的,真是很瘦削的,很眼睛的姑娘,向着马车跑来,那姑娘穿着黄色的布裙。在她的头上结着白色的手帕,从那帕子下面散放出一些卷发。这姑娘在想着什么?她为什么那样幸福呢?安德烈公爵不禁好奇的这样的想。

娜塔莎的快乐幸福,对整个世界的热情都展现在我们面前……娜塔莎的可爱与独特的气质都是发自内心的。托尔斯泰创造的娜塔莎是一个现实主义的典型。娜塔莎是一个有血有肉的凡人,并非神话的天仙。她对安德烈的爱是发自肺腑的,但是由于那是太过年轻受到

了浪荡公子阿纳托里的诱惑,这一错误让她付出了极大的代价。在转移伤员时,她母亲不同意用她们的马车运伤员,娜塔莎带着因为发怒而显得难看的脸,好像风暴一样闯进房间,走到她母亲面前。

“这是卑鄙!这是丑恶!”她喊叫着。“这不会是您吩咐下去的。”……

“这样不行,妈妈,这太不像话了……不行,妈妈,亲爱的,这样是不对的,请您饶恕,亲爱的……妈妈,我们要带走的东西,这在我们算得了什么,您只要看看院子里……妈妈!这是不可能的!……”

这段描写表现了娜塔莎对祖国的热爱和对伤员的关心和同情,她并不像上层社会的贵族小姐那样只顾自己享乐,毫不关心国家和人民的命运。娜塔莎的身上充满了爱,她懂得生命的本质是爱,爱复苏,生命也就复苏了。在于安德烈重逢后,娜塔莎的爱更深切的展现出来,她对安德烈的悉心护理,无微不至的照顾和爱使安德烈在他生命的最后时刻享受到幸福的感情。

娜塔莎形象的塑造,展示了传统俄罗斯女性的真、善、美。

——摘自百度文库《略谈托尔斯泰作品中的女性形象》

泰戈尔塑造的女性形象,与西方文学中的女性形象可谓是大相径庭。他笔下的女性没有艾思美拉达的纯情和奔放,也没有安娜·卡列尼娜的激情和热烈,更没有卡门那样的自主意识、对爱情的勇敢追求和野性的美,更不会有娜拉那样的愤然离家。在世界文学的女性画廊里,她们似乎是一群独特的异类。除了美丽、温柔、善良这些世界文学中女性正面形象的共同特征外,泰戈尔笔下的女性有着鲜明的、独特的印度特有文化印迹。

1、牺牲自我,丧失自我。

泰戈尔时代的印度妇女,可以说完全生活在家庭之中。丈夫就是她们的最高主宰,家庭就是她们的全部世界。泰戈尔笔下的女性形象最突出的品质就是自我牺牲的精神。她们尤其乐意为自己的丈夫做出自我牺牲。

2、地位低下,苦难深重。

印度是世界上封建制度比较漫长且甚为严酷的国家,印度妇女的命运尤其悲惨。除了和其他国家的女性一样受到政权、神权、族权、夫权的压迫外,印度特有的童婚制、陪嫁制、殉葬制等陈规陋习都大大加深了印度妇女的苦难。因此,作为现实主义作家,泰戈尔笔下的女性是极其悲苦的。女性在社会和家庭中毫无地位。她们终日戴着面纱,被隔离在社会和这个世界之外。她们无权主宰自己的命运,更无权在爱情和婚姻中做出自己的抉择。

在《素芭》中,哑女素芭是含着泪水,“怀着一种恐惧的心情”就像“一头牲畜一样”被嫁到了远方。她先是被自己的生身父母拋弃,又被自己的丈夫拋弃,在茫茫世界中,她孑然一身,孤苦无依。面对悲惨的命运,她只能在心里发出一种“除了神仙再也没有人听到”的哭泣。

3、异常压抑、特别矛盾。

泰戈尔笔下的女性不仅生活悲苦,而且内心异常压抑。她们经受了极为悲惨的命运,然而她们几乎从不呐喊、从不反抗、从不交流,甚至从不宣泄。她们的内心肯定是封闭的,她们把深重的苦难都默默地埋在心底。她们缺乏同情者,甚至连她们的父母兄弟都怕受到牵累而将她们拒之于千里之外,她们是一群默默背负着十字架走路的人。泰戈尔笔下的女性一方面被套上了沉重的人性枷锁,她们不得不违背自己的本性去生活;另一方面她们毕竟是活生生的血肉之躯,不可能没有女人的思想、感情和欲望。况且,她们又生活在这个交织着宗教、民族、种姓等众多冲突,矛盾的印度社会里。同时她们既是现实生活的反映,又往往是泰戈尔对人生、理想和哲理等问题的深入思考的艺术体现。因此,又导致泰戈尔笔下的女性常常处于种种矛盾中。

摘自孤独的老愤青新浪博客《泰戈尔笔下的女性形象特征》

印度历史从道德和宗教两方面对女性进行束缚和荼毒,在现今社会依旧可以看到古代的缩影,印度女性至今生活在男尊女卑的社会风气下,这种风气还被印度男性奉为“世界上最好的文明”。

首先,当代印度盛行童婚。印度童婚是《摩奴法典》中的规定,书中记载:“30岁的男人应同12岁的幼女结婚 ,24岁的男子应同8岁的幼女结婚”。在当代印度,女童3-4岁就可以身披嫁衣结婚了,甚至有多个不会走路婴儿嫁人的案例。在印度,女子嫁人是要娘家准备丰厚的彩礼的,男子不用准备任何财物。婚礼的一切开销也由女方承担。印度婚姻习俗,年龄越小的新娘,嫁妆可以准备得越少。男子也爱娶未成年女子为妻,因为年纪越小的女子,越能保证嫁人时的贞洁。所以,印度的贫苦人家,通常选择将女童出嫁,以节省全家开销,男子也喜欢娶女童。

其次,当代印度女性没有女性卫生品使用。第一,从印度传统观念上,月经是人们难以启齿的话题。第二,从2018年开始,印度政府才降低卫生巾的关税,使更多的女性买得起卫生巾。月经是印度男性为女性设立的监牢,他们认为女性在经期是不洁净的,经期对于女性是一生最大的耻辱。印度女性在经期时,用旧布、谷壳、干草、灰土,或者旧报纸解决自己的经期需要。

再者,当代印度女性没有安全的生存环境。在印度首都新德里每3分钟会发生一起针对女性的暴力案件,每22分钟会发生一起侵犯案。女性在印度无法享有合理合法的权力,更得不到任何有效的安全保障。在一起轰动世界的印度侵犯案中,女大学生因为深夜回家,被视为引诱男子犯罪,导致自己被6名印度青年侵犯致死。案件发生后,印度男性对此不以为然,认为是女性夜间回家本身就是错的,是不检点的放荡行为,侵犯是她引诱男子犯下的罪行,罪不在男性而在女性。6名侵犯者的辩护律师按照印度的伦理道德为他们辩护说:“如果我的女儿有婚前性行为,且夜间同男友外出,我会把她活活烧死。所有父母都该如此”,强调此次案件在印度是存在合理性的。

摘自山之高兮《印度作为世界三大文明古国之一,为何却形成了如此畸形的女性观?》

正确的女性观?

提示:学案延伸阅读

第四单元——人物

知识链接——列夫·托尔斯泰

列夫·托尔斯泰(1828—1910),19世纪俄国批判现实主义作家、政治思想家、哲学家,代表作有《战争与和平》、《安娜·卡列尼娜》和《复活》。这是托尔斯泰文学艺术史上的三个里程碑。《战争与和平》一直被人称为“世界上最伟大的小说”。

托尔斯泰一岁半丧母,九岁丧父,由姑妈抚养长大。他自幼接受典型的贵族家庭教育。1844,攻读土耳其、阿拉伯语,准备当外交官。他不专心学业,迷恋社交生活。1851年,以志愿兵身份参军。结婚后,他安居庄园,过着俭朴、宁静的生活。厌弃自己及周围的贵族生活,不时从事体力劳动,自己耕地、缝鞋,摒绝奢侈,持斋吃素。晚年世界观激变,于1910年11月10日秘密出走,在途中因患肺炎而逝世。遵照他的遗言,遗体安葬在亚斯纳亚·波利亚纳的森林中,坟上没有树立墓碑和十字架。

知识链接——列夫·托尔斯泰

后世评价:对文学拥有“狂恋式爱情”的托尔斯泰,是俄国文学史上创作时间最长、影响最深远、地位最崇高的作家,重情节、重典型、重写实、重批判的文学时代,在他笔下达到巅峰。《托尔斯泰全集》共90卷,约1000万字。

列宁称之为“俄国革命的一面镜子”。美国文学批评家哈洛·卜伦称之为“从文艺复兴以来,唯一能挑战荷马、但丁与莎士比亚的伟大作家”。罗曼·罗兰的《名人传》也对他给予极高评价。

根据《纽约时报》和美国《读者文摘》2000年组织的横跨欧、亚、美、澳、非五大洲百城十万读者的投票调查,精选出以下十部经典长篇名著。

《战争与和平》 (俄)列夫·托尔斯泰

《巴黎圣母院》 (法)雨果

《童年 在人间 我的大学》 (俄)高尔基

《呼啸山庄》 (英)艾米莉·勃朗特

《大卫·科波菲尔》 (英)狄更斯

《红与黑》 (法)司汤达

《飘》 (美)玛格丽特·米切尔

《悲惨世界》(法)雨果

《安娜·卡列尼娜》(俄)列夫·托尔斯泰

《约翰·克里斯托夫》(法)罗曼·罗兰

知识链接——《战争与和平》

1855年,亚历山大二世登基。当时,沙皇政府由于在克里木战争期间遭到军事失败而削弱,农民暴动风起云涌,各方面人士要求改革的呼声也日益强烈。在这种形势下,亚历山大二世被迫废除了农奴制,并实行了一些自由主义改良政策。因1825年起义失败被流放到西伯利亚的十二月党人也在这时被赦免。

在19世纪初,俄国经历了两次对拿破仑军队入侵的反击。那是两场正义的保家卫国的战争,俄国人民空前地团结在了一起,不分贫富贵贱,甚至男女老幼前所未有地同仇敌忾,有力地阻击了拿破仑军队的进攻,挫败了拿破仑的征服。托尔斯泰认为,19世纪60年代的俄国,要解决自己的社会走向问题,有必要回到这段历史当中去,回到这段历史当中那种上下一起努力的奋斗当中去,因而创作了《战争与和平》。

知识链接——创作背景

知识链接——泰戈尔

拉宾德拉纳特·泰戈尔(Rabindranath Tagore,1861年5月7日—1941年8月7日),印度诗人、文学家、社会活动家、哲学家和印度民族主义者。1861年5月7日,拉宾德拉纳特·泰戈尔出生于印度加尔各答一个富有的贵族家庭,13岁即能创作长诗和颂歌体诗集。1878年赴英国留学,1880年回国专门从事文学活动。1884至1911年担任梵社秘书,20年代创办国际大学。1913年,他以《吉檀迦利》成为第一位获得诺贝尔文学奖的亚洲人。1941年写作控诉英国殖民统治和相信祖国必将获得独立解放的遗言《文明的危机》。

泰戈尔是具有巨大世界影响的作家。他共写了50多部诗集,被称为“诗圣”。写了12部中长篇小说,100多篇短篇小说,20多部剧本及大量文学、哲学、政治论著,并创作了1500多幅画,诸写了难以统计的众多歌曲。文、史、哲、艺、 政、经范畴几乎无所不包,无所不精。

代表作有《吉檀迦利》《飞鸟集》《眼中沙》《四个人》《家庭与世界》《园丁集》《新月集》《最后的诗篇》《戈拉》《文明的危机》等。

他的作品反映了印度人民在帝国主义和封建种姓制度压迫下要求改变自己命运的强烈愿望,描写了他们不屈不挠的反抗斗争,充满了鲜明的爱国主义和民主主义精神,同时又富有民族风格和民族特色, 具有很高艺术价值,深受人民群众喜爱。

知识链接——《素芭》

《素芭》的时代背景是印度独立之前,即印度处于英国殖民主义统治时期。当时的印度是一个依然保持森严的种姓等级制度的封建社会,在重重压迫之下,广大劳动人民苦难深重,尤其是没有任何社会地位、受人摆弄的妇女,命运更是悲惨。这篇小说从一个侧面反映了这样的社会现实。

知识链接——小说的人物

小说以刻画人物形象为中心来反映社会生活。有人说,任何一部优秀的小说,总有使人难忘的典型人物。

{5940675A-B579-460E-94D1-54222C63F5DA}人物形象的塑造手法

作用阐释

直接(正面)描写

肖像、神态、动作描写

更好地展现人物的内心及性格特征

交代人物,突出特点,展现人物性格品质

语言描写

(1)刻画人物性格,反映人物心理活动,促进故事情节的发展

(2)描摹人物的语态,使形象刻画栩栩如生、跃然纸上

心理描写

直接表现人物思想和内在感情(矛盾、焦虑、担心、喜悦、兴奋等),表现人物思想品质,推动情节发展

交代人物,突出特点,展现人物性格品质

间接(侧面)描写

借助其他人物对比衬托借助物象衬托借助环境烘托

引发读者的联想、想象,含蓄曲折地表现人物形象

任务驱动

在《战争与和平》和《素芭》两篇文章里,两位作者让我们认识了两位独特的女主人公。请研读两篇文章,分析你眼中的两位女主人公性格特征是怎样的?

提示:性格特征+分析

娜塔莎:①纯真活泼、热情善良。她因为害怕舞会迟到而兴奋、激动,既有一些焦急又体现出她的期待,在为家人准备的舞会的过程中,她花更多的心思考虑他人。那份青春天真的气息体现在她的身上。

②直率多情、单纯虚荣。她羡慕别素号娃伯爵夫人是第一个跳舞的人,对安德来公爵的邀请表达感激、快乐,直率地表达自己的期望、幸福。

③浪漫冲动、盲目轻信。她将自己热烈情感毫无保留的展现出来,狂喜-恼怒-幸福-惊恐-愤怒-失望的情绪变化中体现她对阿那托尔的感情。

自由奔放的贵族小姐

任务驱动

素芭:①美丽聪慧、感情丰富、善良温暖。她虽然不能说话,但是心里明白很多事情。她一直渴望自己被关爱,她从大自然、从动物身上获得安宁、理解、温暖。

②孤寂痛楚、被人抛弃、命运悲惨。她的身边没有一个人真正关心她,父母把她当做负担,所谓的朋友也并不真正关心她,丈夫最终把她抛弃。

身残人弃的底层女性

课堂探究

鲁迅说:“人物的模特儿,没有专用过一个人,往往嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西,是一个拼凑起来的角色。”而小说家则艺术地将人物塑造出来,请根据【知识链接】所提供的描写方法,到文章寻找两位作家如何运用这些方法塑造出个性如此鲜明特别的人物,并分析其中的效果。

提示:有多处体现的地方,选择其中一个进行分析即可。

1、正面描写

(1)外貌

娜塔莎:

素芭:

瘦肩膀、小胸脯、细手臂、纤细灵活的腰身。

长睫毛、大黑眼睛、娇嫩嘴唇

——青春靓丽

——美丽动人,与哑巴形象形成对比

(2)语言

娜塔莎:

素芭:

“我等你好久了。”

爱怜的嘟哝声

——温暖

——急切、欣喜

(3)动作

娜塔莎:

素芭:

梳妆完毕后,娜塔莎穿着从下边露出舞鞋的短裙,披着母亲的短宽服,跑到索尼亚面前,看了她一下,然后跑到母亲面前去了。她转动着母亲的头,用针别了帽子,刚刚吻到了她的白发,她又跑到替她在缩短裙子底边的女仆们面前去了。

那天又是月圆之夜,素芭从自己屋子步出,走到从小就熟悉的河岸那未经修葺的埠头处,扑倒在绿茸茸的草地上,她仿佛用自己双臂紧紧抱住整个人类的无言的大地目前。

——孤独、无助、伤心

——兴奋、激动、急切

(4)神态

娜塔莎:

素芭:

娜塔莎对于失望和狂喜都有所准备的焦急的面色,忽然明朗起来,露出了快乐、感激、小孩般的笑容。

素芭犹同中了箭的牝鹿一般,怀着令人怜悯的目光望着猎人……素芭就这样直盯盯地望着帕勒达帕。

——可怜、无助

——急切、欣喜

(5)心理

娜塔莎:

素芭:

她的全部精力,从早晨起就集中在一点上,就是他们全体,她,妈妈,索尼亚,都要穿得不能再好。

内心始终祈祷着,众人若把她遗忘掉,那就该万事大吉了

——不愿被冷落

——激动、期待

2、侧面烘托

(1)环境烘托《娜塔莎》:

《素芭》:

文章第2段:在英国码头上,这个要人的有名的宅邸里闪耀着无数的灯火……

第二部分

——乐景写哀请,自然环境的美好衬托素芭的孤独

——娜塔莎生活比较幸福、快乐

(2)物象烘托《娜塔莎》:

《素芭》:

舞会及穿着

第三部分:牛、山羊、猫

——与动物相处的素芭是温暖的,但只有动物能与她建立浓厚的友谊,又再一次突显了她的孤独、悲哀的形象。

——对晚会的期待,生活的豪华

(3)人物烘托《娜塔莎》:

《素芭》:

安德来公爵、爱仑、别素号娃伯爵夫人等

父母、帕勒达帕、丈夫

——素芭的悲惨处境

——娜塔莎的独特魅力

总结提升

除了以上作者运用的描写手法,请问你还能从什么地方获取信息以了解人物形象?

(1)作者交代身份、地位等

《娜塔莎》: 《素芭》:

(2)作者评议

《娜塔莎》:

《素芭》:

贵族小姐

哑巴女孩

娜塔莎要去赴她平生第一次的大跳舞会。她这天早晨八点钟就起身,整天都在狂热的兴奋和活动中。

聪颖的素芭从小心里就明白……

(3)故事情节发展

《娜塔莎》:

《素芭》:

素芭从小时候的孤独、被人冷落,到长大后作为交易被父母抛弃,再到丈夫抛弃的过程,一步步加重她的悲惨形象。

三个部分中娜塔莎从舞会前的兴奋、激动、焦急心理,到舞会上的欢喜、产生爱意,到被诱惑后的幸福与惊恐同在的矛盾心理等展现了娜塔莎的心理成长过程。

两位女主人公实际上代表着某一时期作者所在国度的女性形象,从她们的身上可以窥见不同地域文化下女性的地位与处境,也能展现当时当地的一些风尚。请联系所学,尝试探究两位作者笔下展现出了俄国和印度人对女性形象塑造有何不同,并谈谈你的女性观。

拓展训练

《战争与和平》中娜塔莎的形象就是爱的化身,在小说开始时作者向我们展示一个天真烂漫、活波可爱的少女形象。无论她出现在哪里,都会立即听到她的欢声笑语。在作家通过男主人公安德烈的印象和感受对娜塔莎所作的描写十分精彩:

“在众人之前,有一位黑头发,很瘦削的,真是很瘦削的,很眼睛的姑娘,向着马车跑来,那姑娘穿着黄色的布裙。在她的头上结着白色的手帕,从那帕子下面散放出一些卷发。这姑娘在想着什么?她为什么那样幸福呢?安德烈公爵不禁好奇的这样的想。

娜塔莎的快乐幸福,对整个世界的热情都展现在我们面前……娜塔莎的可爱与独特的气质都是发自内心的。托尔斯泰创造的娜塔莎是一个现实主义的典型。娜塔莎是一个有血有肉的凡人,并非神话的天仙。她对安德烈的爱是发自肺腑的,但是由于那是太过年轻受到

了浪荡公子阿纳托里的诱惑,这一错误让她付出了极大的代价。在转移伤员时,她母亲不同意用她们的马车运伤员,娜塔莎带着因为发怒而显得难看的脸,好像风暴一样闯进房间,走到她母亲面前。

“这是卑鄙!这是丑恶!”她喊叫着。“这不会是您吩咐下去的。”……

“这样不行,妈妈,这太不像话了……不行,妈妈,亲爱的,这样是不对的,请您饶恕,亲爱的……妈妈,我们要带走的东西,这在我们算得了什么,您只要看看院子里……妈妈!这是不可能的!……”

这段描写表现了娜塔莎对祖国的热爱和对伤员的关心和同情,她并不像上层社会的贵族小姐那样只顾自己享乐,毫不关心国家和人民的命运。娜塔莎的身上充满了爱,她懂得生命的本质是爱,爱复苏,生命也就复苏了。在于安德烈重逢后,娜塔莎的爱更深切的展现出来,她对安德烈的悉心护理,无微不至的照顾和爱使安德烈在他生命的最后时刻享受到幸福的感情。

娜塔莎形象的塑造,展示了传统俄罗斯女性的真、善、美。

——摘自百度文库《略谈托尔斯泰作品中的女性形象》

泰戈尔塑造的女性形象,与西方文学中的女性形象可谓是大相径庭。他笔下的女性没有艾思美拉达的纯情和奔放,也没有安娜·卡列尼娜的激情和热烈,更没有卡门那样的自主意识、对爱情的勇敢追求和野性的美,更不会有娜拉那样的愤然离家。在世界文学的女性画廊里,她们似乎是一群独特的异类。除了美丽、温柔、善良这些世界文学中女性正面形象的共同特征外,泰戈尔笔下的女性有着鲜明的、独特的印度特有文化印迹。

1、牺牲自我,丧失自我。

泰戈尔时代的印度妇女,可以说完全生活在家庭之中。丈夫就是她们的最高主宰,家庭就是她们的全部世界。泰戈尔笔下的女性形象最突出的品质就是自我牺牲的精神。她们尤其乐意为自己的丈夫做出自我牺牲。

2、地位低下,苦难深重。

印度是世界上封建制度比较漫长且甚为严酷的国家,印度妇女的命运尤其悲惨。除了和其他国家的女性一样受到政权、神权、族权、夫权的压迫外,印度特有的童婚制、陪嫁制、殉葬制等陈规陋习都大大加深了印度妇女的苦难。因此,作为现实主义作家,泰戈尔笔下的女性是极其悲苦的。女性在社会和家庭中毫无地位。她们终日戴着面纱,被隔离在社会和这个世界之外。她们无权主宰自己的命运,更无权在爱情和婚姻中做出自己的抉择。

在《素芭》中,哑女素芭是含着泪水,“怀着一种恐惧的心情”就像“一头牲畜一样”被嫁到了远方。她先是被自己的生身父母拋弃,又被自己的丈夫拋弃,在茫茫世界中,她孑然一身,孤苦无依。面对悲惨的命运,她只能在心里发出一种“除了神仙再也没有人听到”的哭泣。

3、异常压抑、特别矛盾。

泰戈尔笔下的女性不仅生活悲苦,而且内心异常压抑。她们经受了极为悲惨的命运,然而她们几乎从不呐喊、从不反抗、从不交流,甚至从不宣泄。她们的内心肯定是封闭的,她们把深重的苦难都默默地埋在心底。她们缺乏同情者,甚至连她们的父母兄弟都怕受到牵累而将她们拒之于千里之外,她们是一群默默背负着十字架走路的人。泰戈尔笔下的女性一方面被套上了沉重的人性枷锁,她们不得不违背自己的本性去生活;另一方面她们毕竟是活生生的血肉之躯,不可能没有女人的思想、感情和欲望。况且,她们又生活在这个交织着宗教、民族、种姓等众多冲突,矛盾的印度社会里。同时她们既是现实生活的反映,又往往是泰戈尔对人生、理想和哲理等问题的深入思考的艺术体现。因此,又导致泰戈尔笔下的女性常常处于种种矛盾中。

摘自孤独的老愤青新浪博客《泰戈尔笔下的女性形象特征》

印度历史从道德和宗教两方面对女性进行束缚和荼毒,在现今社会依旧可以看到古代的缩影,印度女性至今生活在男尊女卑的社会风气下,这种风气还被印度男性奉为“世界上最好的文明”。

首先,当代印度盛行童婚。印度童婚是《摩奴法典》中的规定,书中记载:“30岁的男人应同12岁的幼女结婚 ,24岁的男子应同8岁的幼女结婚”。在当代印度,女童3-4岁就可以身披嫁衣结婚了,甚至有多个不会走路婴儿嫁人的案例。在印度,女子嫁人是要娘家准备丰厚的彩礼的,男子不用准备任何财物。婚礼的一切开销也由女方承担。印度婚姻习俗,年龄越小的新娘,嫁妆可以准备得越少。男子也爱娶未成年女子为妻,因为年纪越小的女子,越能保证嫁人时的贞洁。所以,印度的贫苦人家,通常选择将女童出嫁,以节省全家开销,男子也喜欢娶女童。

其次,当代印度女性没有女性卫生品使用。第一,从印度传统观念上,月经是人们难以启齿的话题。第二,从2018年开始,印度政府才降低卫生巾的关税,使更多的女性买得起卫生巾。月经是印度男性为女性设立的监牢,他们认为女性在经期是不洁净的,经期对于女性是一生最大的耻辱。印度女性在经期时,用旧布、谷壳、干草、灰土,或者旧报纸解决自己的经期需要。

再者,当代印度女性没有安全的生存环境。在印度首都新德里每3分钟会发生一起针对女性的暴力案件,每22分钟会发生一起侵犯案。女性在印度无法享有合理合法的权力,更得不到任何有效的安全保障。在一起轰动世界的印度侵犯案中,女大学生因为深夜回家,被视为引诱男子犯罪,导致自己被6名印度青年侵犯致死。案件发生后,印度男性对此不以为然,认为是女性夜间回家本身就是错的,是不检点的放荡行为,侵犯是她引诱男子犯下的罪行,罪不在男性而在女性。6名侵犯者的辩护律师按照印度的伦理道德为他们辩护说:“如果我的女儿有婚前性行为,且夜间同男友外出,我会把她活活烧死。所有父母都该如此”,强调此次案件在印度是存在合理性的。

摘自山之高兮《印度作为世界三大文明古国之一,为何却形成了如此畸形的女性观?》

正确的女性观?

提示:学案延伸阅读

同课章节目录