人音版(五线谱) (北京) 四年级上册音乐 第六单元 采茶扑蝶|教案

文档属性

| 名称 | 人音版(五线谱) (北京) 四年级上册音乐 第六单元 采茶扑蝶|教案 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 86.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2021-05-19 11:00:26 | ||

图片预览

文档简介

采茶扑蝶

——小学四年级音乐课教学设计

教学基本信息

课题

采茶扑蝶

学科

音乐

学段

3-6

年级

四年级

相关内容

核心内容:感受与欣赏领域中的音乐表现要素、音乐情绪与情感、音乐体裁与形式相关内容:

音乐风格与流派、表现领域中的演唱、综合性艺术表演

是否已实施

是

1、

指导思想与理论依据

本课依据《义务教育音乐课程标准》中感受与欣赏领域的相关建议,采用多种形式激发学生学习兴趣、引导学生积极参与音乐、感受音乐、表现音乐,获得音乐审美体验。运用建构主义理论,进行音乐听觉思维训练,让学生在反复聆听过程中感受乐曲主题旋律的相同与不同,了解乐曲的曲式结构。

二、教学背景

(一)学习内容分析

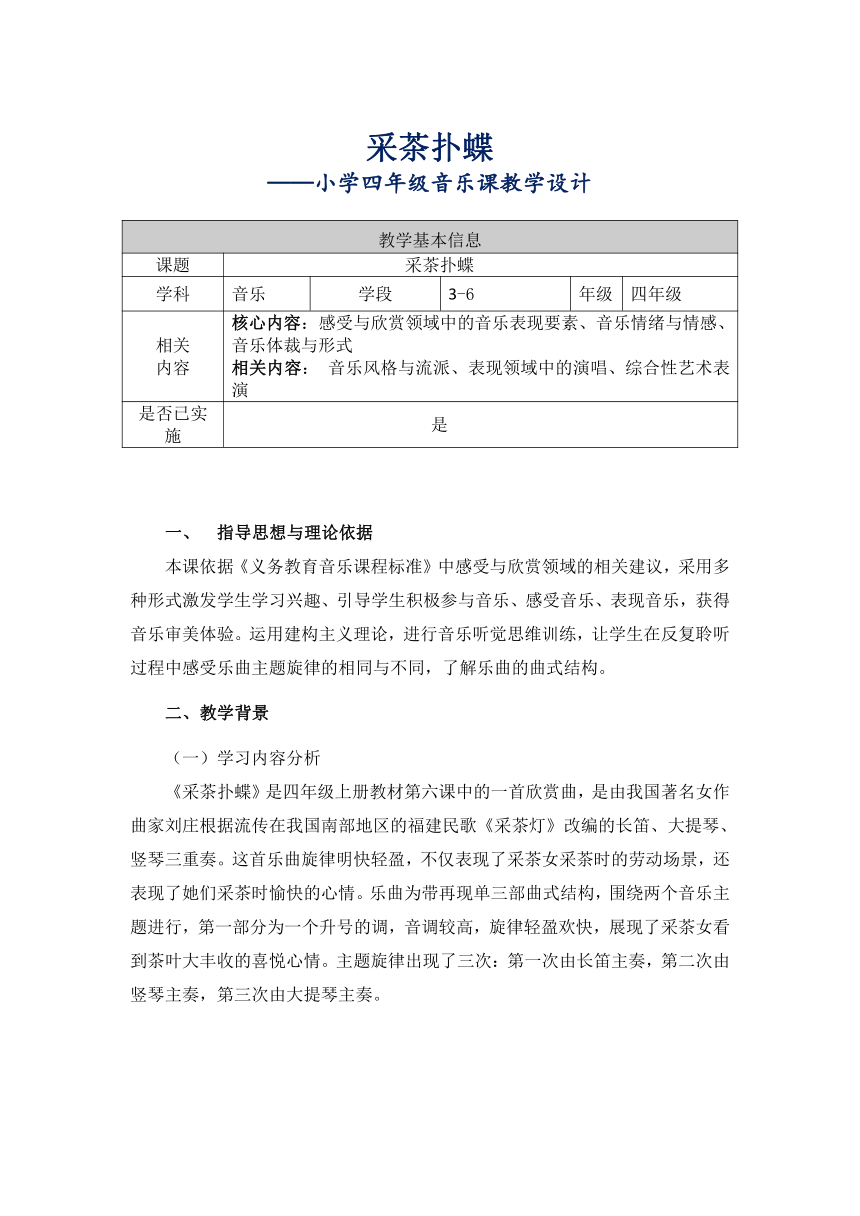

《采茶扑蝶》是四年级上册教材第六课中的一首欣赏曲,是由我国著名女作曲家刘庄根据流传在我国南部地区的福建民歌《采茶灯》改编的长笛、大提琴、竖琴三重奏。这首乐曲旋律明快轻盈,不仅表现了采茶女采茶时的劳动场景,还表现了她们采茶时愉快的心情。乐曲为带再现单三部曲式结构,围绕两个音乐主题进行,第一部分为一个升号的调,音调较高,旋律轻盈欢快,展现了采茶女看到茶叶大丰收的喜悦心情。主题旋律出现了三次:第一次由长笛主奏,第二次由竖琴主奏,第三次由大提琴主奏。

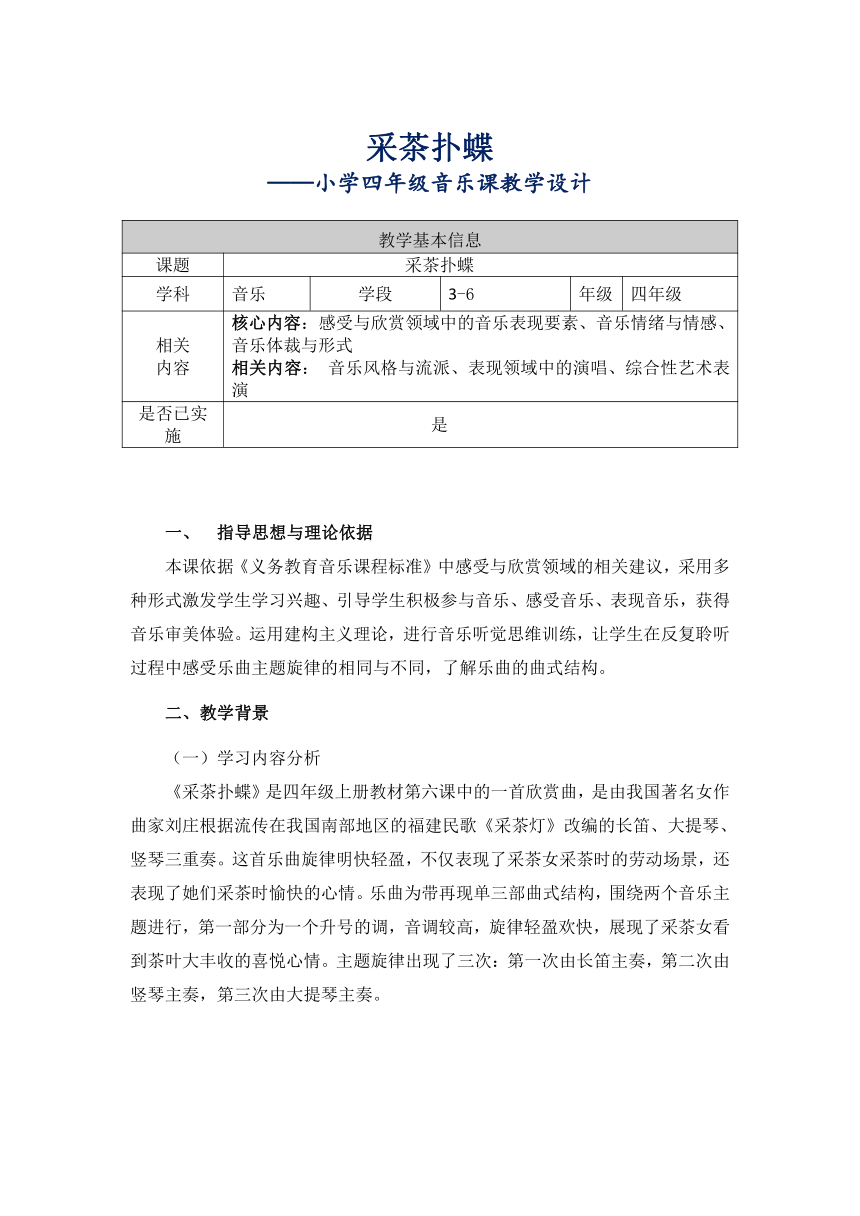

第二部分为C调,音调较低,给人悠然自得之感,让人充分体会采茶女劳动时的愉悦心情。

第三部分重复第一部分中的内容,结尾渐慢渐弱,给人回味、回想的空间。

(二)学生情况分析

经过三年的音乐学习,学生已经初步具备了感知音乐的能力:他们能够用语言表述乐曲的情绪与情感,认识了大提琴这一弦乐器,并能用肢体动作模拟乐器演奏,表演较为简单的舞蹈动作,表现乐曲的情绪与内容。由于刚刚接触五线谱,所以对于五线谱音符的认识还不是很熟练,需要用字母谱进行提示。

(三)教学方式与手段说明

教学方式:启发想象、引导参与、过程体验

教学手段:

通过有针对性的提问引出教学话题,引导学生带着不同的问题与任务聆听音乐,提高学生的音乐听觉思维能力,并通过演唱、模拟演奏、舞蹈表演等形式进一步感受音乐、理解音乐。通过教师有效的示范、启发,引导学生聆听、思考,更好地理解音乐作品。

(四)技术准备

用QQ影音剪辑声音文件和视频文件,用overture打谱软件制作两个主题旋律的乐谱,再用电子白板制作成音乐课件。

(五)前期教学状况、问题与对策

问题:学生已经认识过大提琴,但没有认识过长笛和竖琴,对于这首三重奏曲存在认识上的困难。

对策:利用图片、文字、讲解、播放视频演奏等形式,让学生对这两种乐器的音色和演奏姿势有所了解,然后再进行乐曲欣赏。

问题:本学期刚刚接触五线谱,所以学生对于五线谱音符的认识还不熟练,视唱《采茶扑蝶》两个主题旋律的音符有一定的困难。

对策:给每个音符都标上字母谱,用字母谱带认五线谱,降低学生的识谱难度。

三、教学目标

(一)“情感·态度·价值观”

目标

喜欢聆听《采茶扑蝶》,体会采茶姑娘劳动时的愉快心情。

(二)“过程与方法”目标

通过聆听、辨析、模拟演奏、演唱旋律等方式感受长笛、大提琴、竖琴的声音特点、了解乐曲不同的主题旋律以及曲式结构。运用体验、模仿等方法,了解《采茶灯》音乐文化。

(三)“知识与技能”目标

1.聆听乐曲《采茶扑蝶》,感受其轻盈、欢快的情绪,能够演唱、听辨乐曲的主题旋律。

2.认识长笛和竖琴,了解它们的外形及演奏方式,能够听辨其音色。

3.了解乐曲的演奏形式及作曲家。

四、教学重点与难点

(一)教学重点

熟悉主题旋律,听辨主奏乐器音色,感受乐曲轻盈、欢快的情绪。

(二)教学难点

听辨不同主题旋律,准确参与音乐表现

五、教学过程

(一)感受“采茶”劳动

环节目标:了解“采茶”这一劳动内容。

活动1.1

创设情境,谈话导入

1.

分辨出图片中出示的绿色植物是茶树,了解茶叶产地。

2.

播放采茶女采茶的视频,了解采茶时的手指动作。

3.

引出以“采茶”为题材的乐曲,揭示课题。

〔设计说明:通过视频了解“采茶”这一劳动内容,为乐曲的学习打好基础。

〕

(二)聆听“采茶”乐曲

环节目标:听辨乐曲主奏乐器音色,熟悉主题旋律,了解曲式结构。

活动2.1

初步聆听,感受乐曲

播放长笛、大提琴、竖琴三重奏曲《采茶扑蝶》,学生听辨乐曲的情绪、所表达的情感以及主奏乐器的件数。

〔设计说明:从情绪与情感出发,初步了解乐曲。

〕

活动2.2

认识乐器,了解音色

1.

教师讲解什么是“三重奏”,揭示本课的演奏形式。

2.

认识长笛:先请学生简单介绍,然后教师结合图片与文字进行讲解,播放本年级同学演奏长笛的视频,使学生对其音色与演奏姿势有所了解。

3.

认识竖琴:教师结合图片与文字进行讲解,播放竖琴演奏的视频,使学生对其音色和演奏姿势有所了解。

4.

音色听辨练习:请个别学生自主播放由大提琴、长笛、竖琴演奏的同一段旋律,并说出所听乐器的音色,其他同学判断他的回答是否准确。

〔设计说明:采用语言、图片、视频相结合的方式帮助学生了解乐器音色,请学生自己点击播放音频并听辨乐器音色,发挥学生的主体性,调动学生的学习热情。〕

活动2.3

分段聆听,熟悉旋律

1.

聆听第一部分

(1)教师告诉学生这段旋律就是乐曲第一部分的主题旋律,然后教师范唱歌谱,讲解旋律的特点:一个升号的调音调较高,表现了采茶女看到茶叶大丰收时高兴、喜悦的心情。师生一起视唱这几句旋律。

(2)这一主题旋律在第一部分中共出现三次,学生听辨每次都是由什么乐器主奏的。

(3)请学生模拟长笛、竖琴、大提琴这三种乐器的演奏姿势,然后集体模仿;再听旋律,听到哪种乐器的音色,就模仿哪种乐器的演奏姿势。

2.

聆听第二部分

(1)教师范唱歌谱,学生听辨在音区上与第一部分相比有什么变化。得出结论:降为C调记谱,旋律都在中低音区,表现了采茶女悠然自得的样子和采茶时愉快的心情。

(2)学生跟老师一起视唱第二部分旋律。

3.

聆听第三部分

(1)

播放音乐,学生思考这部分音乐与听过的哪一部分的旋律是相似的。

(2)

学生跟随音乐模拟乐器演奏姿势。

〔设计说明:听辨乐曲主题旋律是教学的重点,对于主题旋律的学习,主要通过师生探究、演唱旋律、听辨音色、模拟演奏的方式促使学生逐步熟悉主题旋律,并在聆听过程中体验采茶女采茶时愉悦的心情。〕

活动2.4

了解曲式,听辨结构

1.

为乐曲的三个部分命名:A

B

A',教师讲解曲式结构:带再现的三部曲式结构。

2.

聆听全曲,按要求参与音乐:第一部分模拟乐器演奏,第二部分演唱主题旋律,第三部分继续模拟动作演奏。

〔设计说明:听辨不同主题旋律,准确参与音乐表现是本课的难点,为了解决这一难点,做法分为四步:与乐器音色的听辨相结合熟悉旋律;与乐曲所表达的情感相结合分析旋律的调号及音调的高低变化;演唱曲谱进一步熟悉乐曲三个部分的不同主题旋律;在完整欣赏中分辨主题旋律的变化,用模拟演奏、模唱旋律的方式准确表现不同的主题旋律。〕

(三)演唱“采茶”歌曲

环节目标:了解作者以及福建民歌《采茶灯》,并练习演唱。

活动3.1

了解作者,增长知识

1.

教师介绍作者刘庄。

2.

教师说明刘庄创作的这首《采茶扑蝶》是根据福建民歌《采茶灯》(采茶扑蝶)改编而成的。

活动3.2

欣赏歌曲,演唱歌曲

1.

播放由歌唱家李谷一演唱的福建民歌《采茶扑蝶》。

2.

学生跟随乐曲《采茶扑蝶》练习演唱第二部分歌词。

〔设计说明:福建民歌《采茶灯》是乐曲《采茶扑蝶》的源头,很有必要让学生了解、学习。

〕

(四)表演“采茶”舞蹈

环节目标:了解福建龙岩地区的民间歌舞《采茶灯》,模仿采茶的动作,体验劳动的快乐。

活动4.1

知识拓展,动作体验

1.

教师简介福建龙岩地区的民间歌舞《采茶灯》。

2.

播放民间歌舞《采茶灯》的视频,学生进一步了解。

3.

教师指导学生表演采茶动作:单手采、双手交替采、双手同时采。

〔设计说明:福建龙岩地区的民间歌舞《采茶灯》已有二百多年历史,被列入“世界非物质文化遗产”,是很值得学生了解的;通过观看视频练习采茶动作,能够帮助学生在实践中体验劳动的快乐。

〕

(五)“采茶”完整表现

环节目标:用演唱和舞蹈两种方式参与表现音乐,进一步体验乐曲《采茶扑蝶》的情绪与情感。

活动5.1

再听全曲,师生表演

1.

教师说明参与音乐的做法:第一部分表演采茶舞蹈:单手采、双手交替采,第二部分跟着演唱歌词,第三部分继续表演采茶舞蹈:双手交替采和同时采。

2.

播放乐曲《采茶扑蝶》,师生一起跟音乐表演,共同表达采茶女劳动时高兴的心情。

〔设计说明:在福建民间歌舞的体验之后,让学生跟随乐曲演唱和表演,不但检验了学生的学习效果,还帮助学生对乐曲的结构又做了一次梳理,同时还能更进一步体验乐曲的情绪与情感。

〕

(六)“采茶”学习检测

环节目标:运用课后检测的方式了解学生的学习效果和掌握程度。

活动6.1

教学检测,师生小结

1.出示检测题:乐曲《采茶扑蝶》是由(

)(

)和(

)演奏的三重奏曲,作者是我国的女作曲家(

),乐曲的结构是带再现的(

)部曲式结构,是根据福建民歌《

》改编而成的。

2.

师生小结:希望同学们记住今天欣赏的这首三重奏曲,《采茶扑蝶》的演奏形式还有很多,请同学们课下自己继续从网上学习。

〔设计说明:教学结束后当堂检测能够及时了解学生对学习内容的掌握程度,检测教学效果。

〕

六、学习效果评价设计

1.采用过程性评价与终结性评价相结合的方式,对学生进行综合性评价。

2.在课堂小结环节,运用填空的形式对学生学习情况进行评价,体现学生的课堂学习反馈及教学效果。

七、教学设计特色说明

1.以“听”为基础完成本课内容的学习。

音乐是听觉艺术。在本课中,我设计了大量的让学生“听”的环节,例如在听辨主奏乐器时,我先让学生观看长笛与竖琴的演奏视频,初步了解这两种乐器的音色,然后播放由长笛、大提琴和竖琴演奏的同一段旋律,让学生对这三种乐器的音色进行区分、比较,之后再在第一部分旋律的完整听赏中进一步感受这三种乐器的声音特点。这样,在“听”的基础上,使课堂教学由浅入深、层层推进。

2.以“动”为手段多形式参与音乐欣赏。

在本节课中,我根据学生的生理与心理特点,设计了许多“动”的环节,如用动作模拟所听到乐器的演奏姿势,视唱主题旋律,演唱福建民歌《采茶灯》,跟随乐曲表演采茶的动作等。这一教学形式适合学生的年龄特点,能够激发学生的学习兴趣、吸引他们的注意力,同时帮助学生在实践中体验音乐。

3.以“采茶”为主线贯穿整个教学过程。

本课所涉及的内容比较多,包括采茶劳动、演奏乐器与演奏形式、熟悉两个主题旋律、乐曲的曲式结构、曲作者及《采茶灯》相关音乐文化等,为了把这些内容有机组合成一个整体,我设计了“采茶”这一主线:感受“采茶”劳动、聆听“采茶”乐曲、演唱“采茶”歌曲、表演“采茶”舞蹈、“采茶”完整表现、“采茶”学习检测,学生所要学习的内容都涵盖在这些环节之中,脉络清晰,层次分明。

八、教学反思

本节课教学目标明确,重点突出,通过有针对性的提问引导学生带着不同的问题聆听音乐,并通过演唱、模拟演奏、舞蹈表演等形式进一步感受音乐、理解音乐。反思本节课的教学,有如下几点长处:

1.充分利用自身特长,引导学生体验音乐。

《采茶灯》是福建龙岩地区的民间歌舞,被列入世界非物质文化遗产,为了让学生对《采茶灯》这一歌舞形式了解的更深刻,我就利用自身特长教学生表演采茶的舞蹈动作,引导学生在表演中体验音乐、感受劳动的快乐。这一做法激发了学生的学习兴趣、取得了良好的教学效果。

2.

充分发挥电子白板的优势,更好地为教学服务。

音乐是声音的艺术,因此本节课我下载、编辑了大量的音频和视频资料链接到课件当中,而电子白板对于音频的播放非常方便快捷,对于视频的播放采用嵌入式,能够在不出现播放器的情况下直接播放,节省了课上的时间。在讲解乐曲结构时直接用手写笔在白板上书写,并使之与课件的内容紧密结合,吸引了学生的注意力。

当然,本节课也存在着不足,由于能力所限和时间所限,对于乐曲两个主题旋律的特色挖掘还不够深入,今后我要不断提升自己的音乐综合素质,使自己的教育教学水平更上一层楼。

——小学四年级音乐课教学设计

教学基本信息

课题

采茶扑蝶

学科

音乐

学段

3-6

年级

四年级

相关内容

核心内容:感受与欣赏领域中的音乐表现要素、音乐情绪与情感、音乐体裁与形式相关内容:

音乐风格与流派、表现领域中的演唱、综合性艺术表演

是否已实施

是

1、

指导思想与理论依据

本课依据《义务教育音乐课程标准》中感受与欣赏领域的相关建议,采用多种形式激发学生学习兴趣、引导学生积极参与音乐、感受音乐、表现音乐,获得音乐审美体验。运用建构主义理论,进行音乐听觉思维训练,让学生在反复聆听过程中感受乐曲主题旋律的相同与不同,了解乐曲的曲式结构。

二、教学背景

(一)学习内容分析

《采茶扑蝶》是四年级上册教材第六课中的一首欣赏曲,是由我国著名女作曲家刘庄根据流传在我国南部地区的福建民歌《采茶灯》改编的长笛、大提琴、竖琴三重奏。这首乐曲旋律明快轻盈,不仅表现了采茶女采茶时的劳动场景,还表现了她们采茶时愉快的心情。乐曲为带再现单三部曲式结构,围绕两个音乐主题进行,第一部分为一个升号的调,音调较高,旋律轻盈欢快,展现了采茶女看到茶叶大丰收的喜悦心情。主题旋律出现了三次:第一次由长笛主奏,第二次由竖琴主奏,第三次由大提琴主奏。

第二部分为C调,音调较低,给人悠然自得之感,让人充分体会采茶女劳动时的愉悦心情。

第三部分重复第一部分中的内容,结尾渐慢渐弱,给人回味、回想的空间。

(二)学生情况分析

经过三年的音乐学习,学生已经初步具备了感知音乐的能力:他们能够用语言表述乐曲的情绪与情感,认识了大提琴这一弦乐器,并能用肢体动作模拟乐器演奏,表演较为简单的舞蹈动作,表现乐曲的情绪与内容。由于刚刚接触五线谱,所以对于五线谱音符的认识还不是很熟练,需要用字母谱进行提示。

(三)教学方式与手段说明

教学方式:启发想象、引导参与、过程体验

教学手段:

通过有针对性的提问引出教学话题,引导学生带着不同的问题与任务聆听音乐,提高学生的音乐听觉思维能力,并通过演唱、模拟演奏、舞蹈表演等形式进一步感受音乐、理解音乐。通过教师有效的示范、启发,引导学生聆听、思考,更好地理解音乐作品。

(四)技术准备

用QQ影音剪辑声音文件和视频文件,用overture打谱软件制作两个主题旋律的乐谱,再用电子白板制作成音乐课件。

(五)前期教学状况、问题与对策

问题:学生已经认识过大提琴,但没有认识过长笛和竖琴,对于这首三重奏曲存在认识上的困难。

对策:利用图片、文字、讲解、播放视频演奏等形式,让学生对这两种乐器的音色和演奏姿势有所了解,然后再进行乐曲欣赏。

问题:本学期刚刚接触五线谱,所以学生对于五线谱音符的认识还不熟练,视唱《采茶扑蝶》两个主题旋律的音符有一定的困难。

对策:给每个音符都标上字母谱,用字母谱带认五线谱,降低学生的识谱难度。

三、教学目标

(一)“情感·态度·价值观”

目标

喜欢聆听《采茶扑蝶》,体会采茶姑娘劳动时的愉快心情。

(二)“过程与方法”目标

通过聆听、辨析、模拟演奏、演唱旋律等方式感受长笛、大提琴、竖琴的声音特点、了解乐曲不同的主题旋律以及曲式结构。运用体验、模仿等方法,了解《采茶灯》音乐文化。

(三)“知识与技能”目标

1.聆听乐曲《采茶扑蝶》,感受其轻盈、欢快的情绪,能够演唱、听辨乐曲的主题旋律。

2.认识长笛和竖琴,了解它们的外形及演奏方式,能够听辨其音色。

3.了解乐曲的演奏形式及作曲家。

四、教学重点与难点

(一)教学重点

熟悉主题旋律,听辨主奏乐器音色,感受乐曲轻盈、欢快的情绪。

(二)教学难点

听辨不同主题旋律,准确参与音乐表现

五、教学过程

(一)感受“采茶”劳动

环节目标:了解“采茶”这一劳动内容。

活动1.1

创设情境,谈话导入

1.

分辨出图片中出示的绿色植物是茶树,了解茶叶产地。

2.

播放采茶女采茶的视频,了解采茶时的手指动作。

3.

引出以“采茶”为题材的乐曲,揭示课题。

〔设计说明:通过视频了解“采茶”这一劳动内容,为乐曲的学习打好基础。

〕

(二)聆听“采茶”乐曲

环节目标:听辨乐曲主奏乐器音色,熟悉主题旋律,了解曲式结构。

活动2.1

初步聆听,感受乐曲

播放长笛、大提琴、竖琴三重奏曲《采茶扑蝶》,学生听辨乐曲的情绪、所表达的情感以及主奏乐器的件数。

〔设计说明:从情绪与情感出发,初步了解乐曲。

〕

活动2.2

认识乐器,了解音色

1.

教师讲解什么是“三重奏”,揭示本课的演奏形式。

2.

认识长笛:先请学生简单介绍,然后教师结合图片与文字进行讲解,播放本年级同学演奏长笛的视频,使学生对其音色与演奏姿势有所了解。

3.

认识竖琴:教师结合图片与文字进行讲解,播放竖琴演奏的视频,使学生对其音色和演奏姿势有所了解。

4.

音色听辨练习:请个别学生自主播放由大提琴、长笛、竖琴演奏的同一段旋律,并说出所听乐器的音色,其他同学判断他的回答是否准确。

〔设计说明:采用语言、图片、视频相结合的方式帮助学生了解乐器音色,请学生自己点击播放音频并听辨乐器音色,发挥学生的主体性,调动学生的学习热情。〕

活动2.3

分段聆听,熟悉旋律

1.

聆听第一部分

(1)教师告诉学生这段旋律就是乐曲第一部分的主题旋律,然后教师范唱歌谱,讲解旋律的特点:一个升号的调音调较高,表现了采茶女看到茶叶大丰收时高兴、喜悦的心情。师生一起视唱这几句旋律。

(2)这一主题旋律在第一部分中共出现三次,学生听辨每次都是由什么乐器主奏的。

(3)请学生模拟长笛、竖琴、大提琴这三种乐器的演奏姿势,然后集体模仿;再听旋律,听到哪种乐器的音色,就模仿哪种乐器的演奏姿势。

2.

聆听第二部分

(1)教师范唱歌谱,学生听辨在音区上与第一部分相比有什么变化。得出结论:降为C调记谱,旋律都在中低音区,表现了采茶女悠然自得的样子和采茶时愉快的心情。

(2)学生跟老师一起视唱第二部分旋律。

3.

聆听第三部分

(1)

播放音乐,学生思考这部分音乐与听过的哪一部分的旋律是相似的。

(2)

学生跟随音乐模拟乐器演奏姿势。

〔设计说明:听辨乐曲主题旋律是教学的重点,对于主题旋律的学习,主要通过师生探究、演唱旋律、听辨音色、模拟演奏的方式促使学生逐步熟悉主题旋律,并在聆听过程中体验采茶女采茶时愉悦的心情。〕

活动2.4

了解曲式,听辨结构

1.

为乐曲的三个部分命名:A

B

A',教师讲解曲式结构:带再现的三部曲式结构。

2.

聆听全曲,按要求参与音乐:第一部分模拟乐器演奏,第二部分演唱主题旋律,第三部分继续模拟动作演奏。

〔设计说明:听辨不同主题旋律,准确参与音乐表现是本课的难点,为了解决这一难点,做法分为四步:与乐器音色的听辨相结合熟悉旋律;与乐曲所表达的情感相结合分析旋律的调号及音调的高低变化;演唱曲谱进一步熟悉乐曲三个部分的不同主题旋律;在完整欣赏中分辨主题旋律的变化,用模拟演奏、模唱旋律的方式准确表现不同的主题旋律。〕

(三)演唱“采茶”歌曲

环节目标:了解作者以及福建民歌《采茶灯》,并练习演唱。

活动3.1

了解作者,增长知识

1.

教师介绍作者刘庄。

2.

教师说明刘庄创作的这首《采茶扑蝶》是根据福建民歌《采茶灯》(采茶扑蝶)改编而成的。

活动3.2

欣赏歌曲,演唱歌曲

1.

播放由歌唱家李谷一演唱的福建民歌《采茶扑蝶》。

2.

学生跟随乐曲《采茶扑蝶》练习演唱第二部分歌词。

〔设计说明:福建民歌《采茶灯》是乐曲《采茶扑蝶》的源头,很有必要让学生了解、学习。

〕

(四)表演“采茶”舞蹈

环节目标:了解福建龙岩地区的民间歌舞《采茶灯》,模仿采茶的动作,体验劳动的快乐。

活动4.1

知识拓展,动作体验

1.

教师简介福建龙岩地区的民间歌舞《采茶灯》。

2.

播放民间歌舞《采茶灯》的视频,学生进一步了解。

3.

教师指导学生表演采茶动作:单手采、双手交替采、双手同时采。

〔设计说明:福建龙岩地区的民间歌舞《采茶灯》已有二百多年历史,被列入“世界非物质文化遗产”,是很值得学生了解的;通过观看视频练习采茶动作,能够帮助学生在实践中体验劳动的快乐。

〕

(五)“采茶”完整表现

环节目标:用演唱和舞蹈两种方式参与表现音乐,进一步体验乐曲《采茶扑蝶》的情绪与情感。

活动5.1

再听全曲,师生表演

1.

教师说明参与音乐的做法:第一部分表演采茶舞蹈:单手采、双手交替采,第二部分跟着演唱歌词,第三部分继续表演采茶舞蹈:双手交替采和同时采。

2.

播放乐曲《采茶扑蝶》,师生一起跟音乐表演,共同表达采茶女劳动时高兴的心情。

〔设计说明:在福建民间歌舞的体验之后,让学生跟随乐曲演唱和表演,不但检验了学生的学习效果,还帮助学生对乐曲的结构又做了一次梳理,同时还能更进一步体验乐曲的情绪与情感。

〕

(六)“采茶”学习检测

环节目标:运用课后检测的方式了解学生的学习效果和掌握程度。

活动6.1

教学检测,师生小结

1.出示检测题:乐曲《采茶扑蝶》是由(

)(

)和(

)演奏的三重奏曲,作者是我国的女作曲家(

),乐曲的结构是带再现的(

)部曲式结构,是根据福建民歌《

》改编而成的。

2.

师生小结:希望同学们记住今天欣赏的这首三重奏曲,《采茶扑蝶》的演奏形式还有很多,请同学们课下自己继续从网上学习。

〔设计说明:教学结束后当堂检测能够及时了解学生对学习内容的掌握程度,检测教学效果。

〕

六、学习效果评价设计

1.采用过程性评价与终结性评价相结合的方式,对学生进行综合性评价。

2.在课堂小结环节,运用填空的形式对学生学习情况进行评价,体现学生的课堂学习反馈及教学效果。

七、教学设计特色说明

1.以“听”为基础完成本课内容的学习。

音乐是听觉艺术。在本课中,我设计了大量的让学生“听”的环节,例如在听辨主奏乐器时,我先让学生观看长笛与竖琴的演奏视频,初步了解这两种乐器的音色,然后播放由长笛、大提琴和竖琴演奏的同一段旋律,让学生对这三种乐器的音色进行区分、比较,之后再在第一部分旋律的完整听赏中进一步感受这三种乐器的声音特点。这样,在“听”的基础上,使课堂教学由浅入深、层层推进。

2.以“动”为手段多形式参与音乐欣赏。

在本节课中,我根据学生的生理与心理特点,设计了许多“动”的环节,如用动作模拟所听到乐器的演奏姿势,视唱主题旋律,演唱福建民歌《采茶灯》,跟随乐曲表演采茶的动作等。这一教学形式适合学生的年龄特点,能够激发学生的学习兴趣、吸引他们的注意力,同时帮助学生在实践中体验音乐。

3.以“采茶”为主线贯穿整个教学过程。

本课所涉及的内容比较多,包括采茶劳动、演奏乐器与演奏形式、熟悉两个主题旋律、乐曲的曲式结构、曲作者及《采茶灯》相关音乐文化等,为了把这些内容有机组合成一个整体,我设计了“采茶”这一主线:感受“采茶”劳动、聆听“采茶”乐曲、演唱“采茶”歌曲、表演“采茶”舞蹈、“采茶”完整表现、“采茶”学习检测,学生所要学习的内容都涵盖在这些环节之中,脉络清晰,层次分明。

八、教学反思

本节课教学目标明确,重点突出,通过有针对性的提问引导学生带着不同的问题聆听音乐,并通过演唱、模拟演奏、舞蹈表演等形式进一步感受音乐、理解音乐。反思本节课的教学,有如下几点长处:

1.充分利用自身特长,引导学生体验音乐。

《采茶灯》是福建龙岩地区的民间歌舞,被列入世界非物质文化遗产,为了让学生对《采茶灯》这一歌舞形式了解的更深刻,我就利用自身特长教学生表演采茶的舞蹈动作,引导学生在表演中体验音乐、感受劳动的快乐。这一做法激发了学生的学习兴趣、取得了良好的教学效果。

2.

充分发挥电子白板的优势,更好地为教学服务。

音乐是声音的艺术,因此本节课我下载、编辑了大量的音频和视频资料链接到课件当中,而电子白板对于音频的播放非常方便快捷,对于视频的播放采用嵌入式,能够在不出现播放器的情况下直接播放,节省了课上的时间。在讲解乐曲结构时直接用手写笔在白板上书写,并使之与课件的内容紧密结合,吸引了学生的注意力。

当然,本节课也存在着不足,由于能力所限和时间所限,对于乐曲两个主题旋律的特色挖掘还不够深入,今后我要不断提升自己的音乐综合素质,使自己的教育教学水平更上一层楼。

同课章节目录