花城版 一年级下册音乐 第8课 欣赏管弦乐曲《小鸭和大灰狼》|教案(表格式)

文档属性

| 名称 | 花城版 一年级下册音乐 第8课 欣赏管弦乐曲《小鸭和大灰狼》|教案(表格式) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 61.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 花城版 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2021-05-19 21:13:03 | ||

图片预览

文档简介

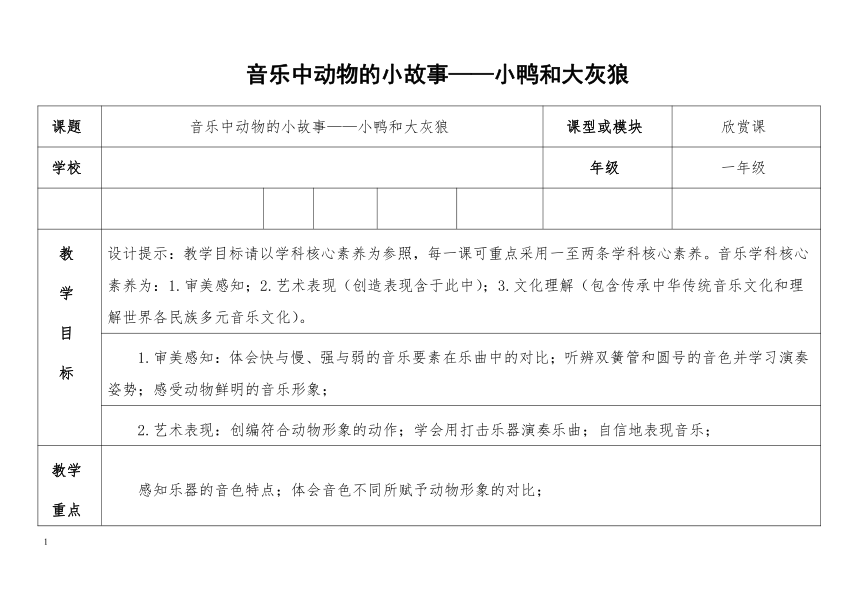

音乐中动物的小故事——小鸭和大灰狼

课题 音乐中动物的小故事——小鸭和大灰狼 课型或模块 欣赏课

学校

年级 一年级

教 学

目

标 设计提示:教学目标请以学科核心素养为参照,每一课可重点采用一至两条学科核心素养。音乐学科核心素养为:1.审美感知;2.艺术表现(创造表现含于此中);3.文化理解(包含传承中华传统音乐文化和理解世界各民族多元音乐文化)。

1.审美感知:体会快与慢、强与弱的音乐要素在乐曲中的对比;听辨双簧管和圆号的音色并学习演奏姿势;感受动物鲜明的音乐形象;

2.艺术表现:创编符合动物形象的动作;学会用打击乐器演奏乐曲;自信地表现音乐;

教学 重点 感知乐器的音色特点;体会音色不同所赋予动物形象的对比;

教学 难点 听辨双簧管和圆号的音色并学习演奏姿势;加入打击乐演奏乐曲

教学内容分析 《小鸭和大灰狼》节选自苏联作曲家普罗科菲耶夫的交响乐童话《彼得与狼》,是一首管弦乐曲。乐曲中用双簧管、圆号来刻画“小鸭”和“大灰狼”形象的对比,乐曲旋律感强、有趣味性、能够引起一年级学生浓厚的学习兴趣,是一首引导低年级学生学习交响乐的经典作品。

教学 策略 在教学设计中,教师充分考虑了一年级学生的知识结构和认知能力,教学设计重在“多聆听重体验说感受”。教学中,借助多媒体课件,以木琴、钢琴音色的对比为教学切入点,通过启发探究学习,使学生乐于分享对音乐的感受,再通过多聆听、谈感受、辨音色等环节,感知双簧管、圆号这两种乐器的音色并学习演奏姿势,在拓展学习两种打击乐器为乐曲伴奏,让学生更进一步地感受两种动物形象的鲜明对比。

教具学具媒体准备 多媒体、钢琴、木琴、响板、定音鼓、卡通头套

教 学 过 程

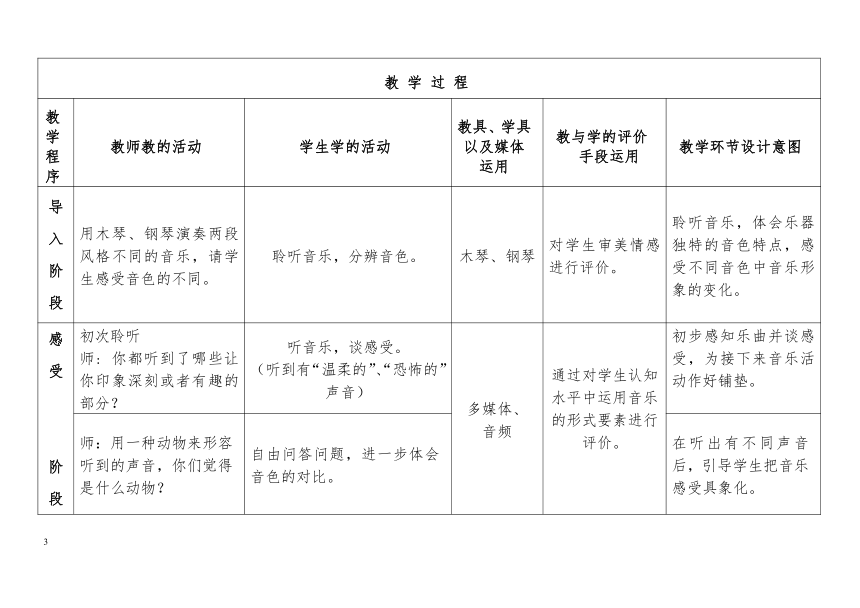

教学程序 教师教的活动 学生学的活动 教具、学具以及媒体运用 教与学的评价手段运用 教学环节设计意图

导入阶段 用木琴、钢琴演奏两段风格不同的音乐,请学生感受音色的不同。 聆听音乐,分辨音色。 木琴、钢琴 对学生审美情感进行评价。 聆听音乐,体会乐器独特的音色特点,感受不同音色中音乐形象的变化。

感 受

阶

段 初次聆听

师: 你都听到了哪些让你印象深刻或者有趣的部分? 听音乐,谈感受。

(听到有“温柔的”、“恐怖的”声音) 多媒体、

音频 通过对学生认知水平中运用音乐的形式要素进行评价。

初步感知乐曲并谈感受,为接下来音乐活动作好铺垫。

师:用一种动物来形容听到的声音,你们觉得是什么动物? 自由问答问题,进一步体会音色的对比。

在听出有不同声音后,引导学生把音乐感受具象化。

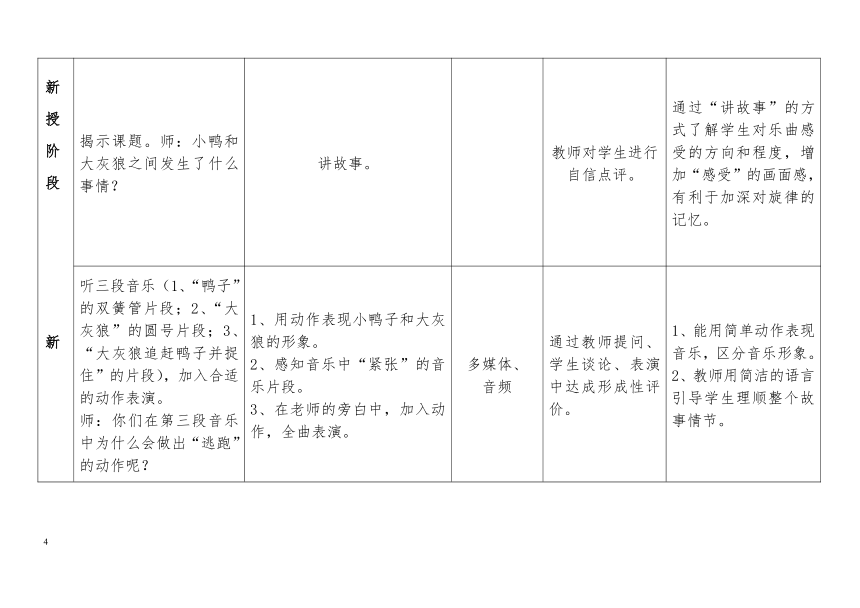

新授阶段

新

授

阶

段 揭示课题。师:小鸭和大灰狼之间发生了什么事情? 讲故事。

教师对学生进行自信点评。 通过“讲故事”的方式了解学生对乐曲感受的方向和程度,增加“感受”的画面感,有利于加深对旋律的记忆。

听三段音乐(1、“鸭子”的双簧管片段;2、“大灰狼”的圆号片段;3、“大灰狼追赶鸭子并捉住”的片段),加入合适的动作表演。

师:你们在第三段音乐中为什么会做出“逃跑”的动作呢? 1、用动作表现小鸭子和大灰狼的形象。

2、感知音乐中“紧张”的音乐片段。

3、在老师的旁白中,加入动作,全曲表演。 多媒体、

音频 通过教师提问、学生谈论、表演中达成形成性评价。 1、能用简单动作表现音乐,区分音乐形象。

2、教师用简洁的语言引导学生理顺整个故事情节。

引导学生做小乐手,为“鸭子”和“大灰狼”选择合适的乐器演奏。 学生自由回答问题。

采用问答法对学生艺术实践能力进行检测。 在体会音色特点后让学生选择乐器演奏,了解学生对“音色”的感受,也为接下来乐器介绍作好铺垫。

介绍双簧管、圆号,让学生看视频学演奏姿势,最后全班听音乐演奏乐器。

1、看视频、辨音色,学习演奏姿势。

2、听音乐,模仿乐器演奏。 多媒体视频、音频 在观察、模仿乐器演奏中达成此阶段总结性评价。 1、视听结合,让学生模仿乐器演奏。他们仿佛也变成了真正的演奏家,更真切地感受到音乐带来的快乐与魅力。

2、听辨音色环节检查学生是否巩固知识难点。

1、师:双簧管、圆号独特的音色还可以用来表现哪些动物?

2、师:这两个乐器可有本事了呢,他们还可以演奏很多不同类型的音乐,现在请你们听音乐,演奏乐器。 1、根据之前环节对这双簧管、圆号音色的感受,回答这两个乐器还可以用来表现哪些动物。

2、听辨双簧管、圆号音色并模仿演奏。 多媒体视频、音频

拓展阶段 介绍响板、定音鼓两个打击乐器模仿鸭子”和“大灰狼”的声音。 感受节奏的强弱,用打击乐器为乐曲伴奏。 响板、定音鼓 通过表演法对学生艺术实践能力进行评价。 利用学会的节奏型,再次感受动物形象的不同。加入打击乐器伴奏,开拓学生视野,激发学生学习兴趣。

用|X X X|X X X|、

|X —|X—| 两条节奏为“小鸭”和“大灰狼”伴奏。

结束阶段 介绍作者及交响乐童话《彼得与狼》。 聆听。 PPT 概括总结。 为学生介绍《小鸭和大灰狼》乐曲的作者及出处,完善知识结构。

课后反思

课后反思 在音乐中,审美体验是可以通过听赏发生的,在这节一年级的欣赏课中,在寻找到适合的、平衡的教学过程中,我着重于听辨“双簧管”和“圆号”这两个乐器音色的不同,为之设计了相关的环节来达成教学目标。为了避免学生枯燥地、被动地接受,我充分借助电教媒体,以“帮音乐精灵收集魔法能量”为切入点,让学生有兴趣参与课堂活动并在愉快的游戏过程中学感受“音色中鲜明的动物形象”。整节课的教学目标基本达成,但回看录像时,还是觉得有些环节的设计可以再完善。下面我就这节课的优缺点说说今后音乐欣赏课堂中要注意的方向:

多听——感知音乐形象

听是欣赏课最主要的形式。学生只有通过反复听、有思考地听、带着问题听,才能对乐曲有印象,才能进行接下来一系列的音乐活动。本课中,我采用全曲听——片段听——全曲听的方式,通过层层引导,反复聆听,让学生形成一定的印象。在揭示两只动物形象后,我让学生为其设计动作,如果这个环节能再多播放一次音乐,让学生在听音乐中设计动作,比起单单用提问方式更让学生有想象空间。

二、多说——表达音乐感受

怎么才能表现出听到了、听懂了,其一就是“说”。说感受,说变化,从说中促进学生思维的发展,从浅层次的知觉性欣赏进行到深层的理智性思考。多说,是在教师的引导中,让学生畅所欲言,真实反映出聆听中的感受。所以,一开始我并没有采用把整个故事讲给学生听的方式,而是让学生聆听音乐,自己来讲故事谈感受,音乐从听觉向视觉推进,最后能用语言表达出自己“听到”的故事,这当中可能版本众多,故事离奇,但这真实地表现出学生在聆听过程中的感受。在审美教育中,“合适的就是美的”,这比教师一开始就把故事情节灌输给学生,固定学生思维模式要好得多。

三、多变化——以游戏课堂捉住低年级学生注意力

根据低年级学生的心智水平特点,好奇心强,但注意力集中时间短,所以在课堂中,我注重教学素材的选

择兼具趣味性和知识性,教学方式多贴合儿童日常所熟悉的生活和活动,采用旋律与音乐形象的有机结合,让孩子从猜动物、想动作、讲故事到辨音色、编节奏、加乐器到最后的音乐派对,变化着让学生接收知识和技能,通过多种方式培养学生对音色的敏锐感知,增加学生音乐听赏积累,从而提升音乐审美能力。课堂前,我把这节课需要用到的定音鼓和木琴都摆放在讲台上了,在提问学生“小鸭和大灰狼的形象可以用什么乐器来演奏”时,有些学生定性地在台上那几个乐器挑选,课后我反思到,如果先把定音鼓用布“藏起来”,在最后打击乐器演奏时在揭示它,不仅让孩子对这个庞大的乐器更加有印象,也不会让低年级孩子着眼于眼前这个定音鼓来局限思考。

低年级的小朋友多以形象思维为主,容易被丰富多彩、富有动感的画面吸引,对强烈的音乐多会控制不住地外现为动作夸张,较为吵闹的现象,会削弱对音乐的聆听,如在课堂中“大灰狼”追赶“小鸭”这段音乐,学生会做出“逃跑”动作,但动作太大而忽略了音乐,这个过程我一直在在提醒学生多用耳朵少用嘴巴,脚步轻轻有修养等。

通过这节低年级欣赏课的教学,我更加深刻意识到音乐欣赏在中小学音乐教学的重要性,它是培养学生音乐审美能力的有效途径之一。如何调动学生的浓厚兴趣,让学生在40分钟的课堂中感受音乐之美是教学探索的重要方向。通过这节课的实践,我觉得借助丰富多彩的教学内容和生动活泼的教学形式,能激发低年级学生学习的兴趣,从而使他们在积极能动的学习状态下逐步提升音乐审美水平。

点评 何卓莹老师执教的《音乐中动物的小故事——小鸭和大灰狼》一课,以学生的实践活动为主要方式,以儿童的审美历程为教学主线,灵活运用多种音乐教学手段带领学生在各种音乐活动中展开轻松愉快的音乐体验;孩子们在“玩”的探究实践过程中感知音乐的内涵和要素;借助丰富多彩的教学内容和生动活泼的教学形式,激发低年级学生学习的兴趣,从而使他们在积极能动的学习状态下逐步提升音乐审美水平。

一、高度关注音乐,重视能力的培养

直接切入音乐,在教学中始终围绕音乐要素、引导学生关注、聆听、体验,讨论和探究音乐要素在音乐表现中的作用。在导入阶段:老师分别用木琴、钢琴演奏两段风格不同的音乐, 教学意图是为了让学生聆听音乐,体会乐器独特的音色特点,感受不同音色中音乐形象的变化。为新课聆听双簧管、圆号表现小鸭子和大灰狼演奏的音乐形象做好铺垫。为了让学生巩固“双簧管”和“圆号”这两个乐器音色的分辨,何老师独具匠心地为之设计了相关的环节来达成教学目标。为了避免学生枯燥地、被动地接受,充分借助电教媒体,以“帮音乐精灵收集魔法能量”为切入点,让学生有兴趣参与课堂活动并在愉快的游戏过程中学会感受“音色中鲜明的动物形象”。培养了学生对音乐的感悟能力。节奏是音乐的灵魂,何老师注重节奏的教学,启发学生用|X X X|X X X|、|X —|X—| 两条节奏为“小鸭”和“大灰狼”伴奏。利用学会的节奏型,再次感受动物形象的不同。加入打击乐器伴奏,开拓学生视野,激发学生学习兴趣。

二、精心预设,让学生感官协同参与音乐体验中

音乐是感性的艺术,也是实践性很强的艺术;在教学过程中强调游戏性、即兴性、和创造性。在新课教学中采用全曲听——片段听——全曲听的方式,通过层层引导,反复聆听,让学生形成一定的印象。在听后引导学生说感受,说变化,从说中促进学生思维的发展,从浅层次的知觉性欣赏进行到深层的理智性思考。在何老师的引导下,学生畅所欲言,真实反映出聆听中的感受,并根据自己的感受编讲故事。音乐从听觉向视觉推进,最后能用语言表达出自己“听到”的故事。 让学生积极参与音乐的各种体验和表现活动。

苏霍姆林斯基说:世界是通过形象进入人的意识,儿童年龄小,经验有限,生活中的形象再现得越明显、越具体,对他们的思想影响越强烈。课堂运用多媒体,辅助音乐教学,使抽象的音乐形象化,使虚幻的音乐形象变得直观具体化。相信这一课孩子们会留下深刻、美好的印象。从而激发了学生学习音乐的兴趣,使他们在积极能动的学习状态下逐步提升音乐审美水平。

点评人:郭建华

设计时间:2017年3月25日

2

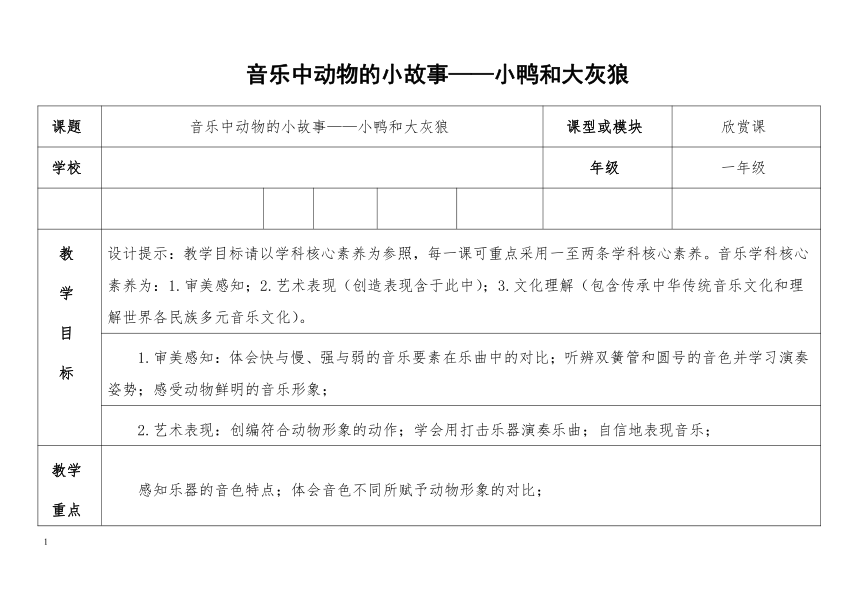

课题 音乐中动物的小故事——小鸭和大灰狼 课型或模块 欣赏课

学校

年级 一年级

教 学

目

标 设计提示:教学目标请以学科核心素养为参照,每一课可重点采用一至两条学科核心素养。音乐学科核心素养为:1.审美感知;2.艺术表现(创造表现含于此中);3.文化理解(包含传承中华传统音乐文化和理解世界各民族多元音乐文化)。

1.审美感知:体会快与慢、强与弱的音乐要素在乐曲中的对比;听辨双簧管和圆号的音色并学习演奏姿势;感受动物鲜明的音乐形象;

2.艺术表现:创编符合动物形象的动作;学会用打击乐器演奏乐曲;自信地表现音乐;

教学 重点 感知乐器的音色特点;体会音色不同所赋予动物形象的对比;

教学 难点 听辨双簧管和圆号的音色并学习演奏姿势;加入打击乐演奏乐曲

教学内容分析 《小鸭和大灰狼》节选自苏联作曲家普罗科菲耶夫的交响乐童话《彼得与狼》,是一首管弦乐曲。乐曲中用双簧管、圆号来刻画“小鸭”和“大灰狼”形象的对比,乐曲旋律感强、有趣味性、能够引起一年级学生浓厚的学习兴趣,是一首引导低年级学生学习交响乐的经典作品。

教学 策略 在教学设计中,教师充分考虑了一年级学生的知识结构和认知能力,教学设计重在“多聆听重体验说感受”。教学中,借助多媒体课件,以木琴、钢琴音色的对比为教学切入点,通过启发探究学习,使学生乐于分享对音乐的感受,再通过多聆听、谈感受、辨音色等环节,感知双簧管、圆号这两种乐器的音色并学习演奏姿势,在拓展学习两种打击乐器为乐曲伴奏,让学生更进一步地感受两种动物形象的鲜明对比。

教具学具媒体准备 多媒体、钢琴、木琴、响板、定音鼓、卡通头套

教 学 过 程

教学程序 教师教的活动 学生学的活动 教具、学具以及媒体运用 教与学的评价手段运用 教学环节设计意图

导入阶段 用木琴、钢琴演奏两段风格不同的音乐,请学生感受音色的不同。 聆听音乐,分辨音色。 木琴、钢琴 对学生审美情感进行评价。 聆听音乐,体会乐器独特的音色特点,感受不同音色中音乐形象的变化。

感 受

阶

段 初次聆听

师: 你都听到了哪些让你印象深刻或者有趣的部分? 听音乐,谈感受。

(听到有“温柔的”、“恐怖的”声音) 多媒体、

音频 通过对学生认知水平中运用音乐的形式要素进行评价。

初步感知乐曲并谈感受,为接下来音乐活动作好铺垫。

师:用一种动物来形容听到的声音,你们觉得是什么动物? 自由问答问题,进一步体会音色的对比。

在听出有不同声音后,引导学生把音乐感受具象化。

新授阶段

新

授

阶

段 揭示课题。师:小鸭和大灰狼之间发生了什么事情? 讲故事。

教师对学生进行自信点评。 通过“讲故事”的方式了解学生对乐曲感受的方向和程度,增加“感受”的画面感,有利于加深对旋律的记忆。

听三段音乐(1、“鸭子”的双簧管片段;2、“大灰狼”的圆号片段;3、“大灰狼追赶鸭子并捉住”的片段),加入合适的动作表演。

师:你们在第三段音乐中为什么会做出“逃跑”的动作呢? 1、用动作表现小鸭子和大灰狼的形象。

2、感知音乐中“紧张”的音乐片段。

3、在老师的旁白中,加入动作,全曲表演。 多媒体、

音频 通过教师提问、学生谈论、表演中达成形成性评价。 1、能用简单动作表现音乐,区分音乐形象。

2、教师用简洁的语言引导学生理顺整个故事情节。

引导学生做小乐手,为“鸭子”和“大灰狼”选择合适的乐器演奏。 学生自由回答问题。

采用问答法对学生艺术实践能力进行检测。 在体会音色特点后让学生选择乐器演奏,了解学生对“音色”的感受,也为接下来乐器介绍作好铺垫。

介绍双簧管、圆号,让学生看视频学演奏姿势,最后全班听音乐演奏乐器。

1、看视频、辨音色,学习演奏姿势。

2、听音乐,模仿乐器演奏。 多媒体视频、音频 在观察、模仿乐器演奏中达成此阶段总结性评价。 1、视听结合,让学生模仿乐器演奏。他们仿佛也变成了真正的演奏家,更真切地感受到音乐带来的快乐与魅力。

2、听辨音色环节检查学生是否巩固知识难点。

1、师:双簧管、圆号独特的音色还可以用来表现哪些动物?

2、师:这两个乐器可有本事了呢,他们还可以演奏很多不同类型的音乐,现在请你们听音乐,演奏乐器。 1、根据之前环节对这双簧管、圆号音色的感受,回答这两个乐器还可以用来表现哪些动物。

2、听辨双簧管、圆号音色并模仿演奏。 多媒体视频、音频

拓展阶段 介绍响板、定音鼓两个打击乐器模仿鸭子”和“大灰狼”的声音。 感受节奏的强弱,用打击乐器为乐曲伴奏。 响板、定音鼓 通过表演法对学生艺术实践能力进行评价。 利用学会的节奏型,再次感受动物形象的不同。加入打击乐器伴奏,开拓学生视野,激发学生学习兴趣。

用|X X X|X X X|、

|X —|X—| 两条节奏为“小鸭”和“大灰狼”伴奏。

结束阶段 介绍作者及交响乐童话《彼得与狼》。 聆听。 PPT 概括总结。 为学生介绍《小鸭和大灰狼》乐曲的作者及出处,完善知识结构。

课后反思

课后反思 在音乐中,审美体验是可以通过听赏发生的,在这节一年级的欣赏课中,在寻找到适合的、平衡的教学过程中,我着重于听辨“双簧管”和“圆号”这两个乐器音色的不同,为之设计了相关的环节来达成教学目标。为了避免学生枯燥地、被动地接受,我充分借助电教媒体,以“帮音乐精灵收集魔法能量”为切入点,让学生有兴趣参与课堂活动并在愉快的游戏过程中学感受“音色中鲜明的动物形象”。整节课的教学目标基本达成,但回看录像时,还是觉得有些环节的设计可以再完善。下面我就这节课的优缺点说说今后音乐欣赏课堂中要注意的方向:

多听——感知音乐形象

听是欣赏课最主要的形式。学生只有通过反复听、有思考地听、带着问题听,才能对乐曲有印象,才能进行接下来一系列的音乐活动。本课中,我采用全曲听——片段听——全曲听的方式,通过层层引导,反复聆听,让学生形成一定的印象。在揭示两只动物形象后,我让学生为其设计动作,如果这个环节能再多播放一次音乐,让学生在听音乐中设计动作,比起单单用提问方式更让学生有想象空间。

二、多说——表达音乐感受

怎么才能表现出听到了、听懂了,其一就是“说”。说感受,说变化,从说中促进学生思维的发展,从浅层次的知觉性欣赏进行到深层的理智性思考。多说,是在教师的引导中,让学生畅所欲言,真实反映出聆听中的感受。所以,一开始我并没有采用把整个故事讲给学生听的方式,而是让学生聆听音乐,自己来讲故事谈感受,音乐从听觉向视觉推进,最后能用语言表达出自己“听到”的故事,这当中可能版本众多,故事离奇,但这真实地表现出学生在聆听过程中的感受。在审美教育中,“合适的就是美的”,这比教师一开始就把故事情节灌输给学生,固定学生思维模式要好得多。

三、多变化——以游戏课堂捉住低年级学生注意力

根据低年级学生的心智水平特点,好奇心强,但注意力集中时间短,所以在课堂中,我注重教学素材的选

择兼具趣味性和知识性,教学方式多贴合儿童日常所熟悉的生活和活动,采用旋律与音乐形象的有机结合,让孩子从猜动物、想动作、讲故事到辨音色、编节奏、加乐器到最后的音乐派对,变化着让学生接收知识和技能,通过多种方式培养学生对音色的敏锐感知,增加学生音乐听赏积累,从而提升音乐审美能力。课堂前,我把这节课需要用到的定音鼓和木琴都摆放在讲台上了,在提问学生“小鸭和大灰狼的形象可以用什么乐器来演奏”时,有些学生定性地在台上那几个乐器挑选,课后我反思到,如果先把定音鼓用布“藏起来”,在最后打击乐器演奏时在揭示它,不仅让孩子对这个庞大的乐器更加有印象,也不会让低年级孩子着眼于眼前这个定音鼓来局限思考。

低年级的小朋友多以形象思维为主,容易被丰富多彩、富有动感的画面吸引,对强烈的音乐多会控制不住地外现为动作夸张,较为吵闹的现象,会削弱对音乐的聆听,如在课堂中“大灰狼”追赶“小鸭”这段音乐,学生会做出“逃跑”动作,但动作太大而忽略了音乐,这个过程我一直在在提醒学生多用耳朵少用嘴巴,脚步轻轻有修养等。

通过这节低年级欣赏课的教学,我更加深刻意识到音乐欣赏在中小学音乐教学的重要性,它是培养学生音乐审美能力的有效途径之一。如何调动学生的浓厚兴趣,让学生在40分钟的课堂中感受音乐之美是教学探索的重要方向。通过这节课的实践,我觉得借助丰富多彩的教学内容和生动活泼的教学形式,能激发低年级学生学习的兴趣,从而使他们在积极能动的学习状态下逐步提升音乐审美水平。

点评 何卓莹老师执教的《音乐中动物的小故事——小鸭和大灰狼》一课,以学生的实践活动为主要方式,以儿童的审美历程为教学主线,灵活运用多种音乐教学手段带领学生在各种音乐活动中展开轻松愉快的音乐体验;孩子们在“玩”的探究实践过程中感知音乐的内涵和要素;借助丰富多彩的教学内容和生动活泼的教学形式,激发低年级学生学习的兴趣,从而使他们在积极能动的学习状态下逐步提升音乐审美水平。

一、高度关注音乐,重视能力的培养

直接切入音乐,在教学中始终围绕音乐要素、引导学生关注、聆听、体验,讨论和探究音乐要素在音乐表现中的作用。在导入阶段:老师分别用木琴、钢琴演奏两段风格不同的音乐, 教学意图是为了让学生聆听音乐,体会乐器独特的音色特点,感受不同音色中音乐形象的变化。为新课聆听双簧管、圆号表现小鸭子和大灰狼演奏的音乐形象做好铺垫。为了让学生巩固“双簧管”和“圆号”这两个乐器音色的分辨,何老师独具匠心地为之设计了相关的环节来达成教学目标。为了避免学生枯燥地、被动地接受,充分借助电教媒体,以“帮音乐精灵收集魔法能量”为切入点,让学生有兴趣参与课堂活动并在愉快的游戏过程中学会感受“音色中鲜明的动物形象”。培养了学生对音乐的感悟能力。节奏是音乐的灵魂,何老师注重节奏的教学,启发学生用|X X X|X X X|、|X —|X—| 两条节奏为“小鸭”和“大灰狼”伴奏。利用学会的节奏型,再次感受动物形象的不同。加入打击乐器伴奏,开拓学生视野,激发学生学习兴趣。

二、精心预设,让学生感官协同参与音乐体验中

音乐是感性的艺术,也是实践性很强的艺术;在教学过程中强调游戏性、即兴性、和创造性。在新课教学中采用全曲听——片段听——全曲听的方式,通过层层引导,反复聆听,让学生形成一定的印象。在听后引导学生说感受,说变化,从说中促进学生思维的发展,从浅层次的知觉性欣赏进行到深层的理智性思考。在何老师的引导下,学生畅所欲言,真实反映出聆听中的感受,并根据自己的感受编讲故事。音乐从听觉向视觉推进,最后能用语言表达出自己“听到”的故事。 让学生积极参与音乐的各种体验和表现活动。

苏霍姆林斯基说:世界是通过形象进入人的意识,儿童年龄小,经验有限,生活中的形象再现得越明显、越具体,对他们的思想影响越强烈。课堂运用多媒体,辅助音乐教学,使抽象的音乐形象化,使虚幻的音乐形象变得直观具体化。相信这一课孩子们会留下深刻、美好的印象。从而激发了学生学习音乐的兴趣,使他们在积极能动的学习状态下逐步提升音乐审美水平。

点评人:郭建华

设计时间:2017年3月25日

2

同课章节目录

- 第1课 童谣新唱

- 欣赏《落雨大》

- 歌曲 《落雨大》

- 歌曲 《海娃变油娃》

- 第2课 感知音的高低(三)

- 歌曲 《小铃铛》

- 歌曲 《瑶家儿童爱唱歌》

- 第3课 十个小印第安人

- 第4课 律动音乐《向前走》

- 第5课 感知音乐力度(二)

- 欣赏《火车跑得快》

- 歌曲 《火车跑得快》

- 第6课 学唱中外童谣

- 欣赏《拍手谣》

- 歌曲 《拍手谣》

- 歌曲 《唐老伯有个小农场》

- 第7课 认知音乐节奏(一)

- 歌曲 《小毛驴》

- 欣赏 五段律动音乐

- 第8课 音乐中动物的小故事——小鸭和大灰狼

- 欣赏 管弦乐曲 《小鸭和大灰狼》

- 第9课 感知音乐节拍(一)

- 欣赏《划船比赛》

- 歌曲 《划船比赛》

- 第10课 小小的船

- 歌曲 《小小的船》

- 欣赏 钢琴曲《小圆舞曲》

- 欣赏 1、弹拨乐合奏《快乐的罗嗦》片段 2、钢琴曲《星光圆舞曲》

- 第11课 感知音的高低(四)

- 欣赏《牧童遥》

- 歌曲 《牧童遥》

- 第12课 到这里来享受音乐(二)

- 欣赏 二胡曲《良宵》片段

- 欣赏 小提琴曲《摇篮曲》片段

- 欣赏 《摇篮曲》

- 歌曲 《摇篮曲》

- 第13课 落水天

- 欣赏《落水天》

- 歌曲 《落水天》

- 第14课 唱唱,跳跳

- 欣赏《娃哈哈》

- 歌曲 《哇哈哈》

- 歌舞 《娃哈哈》

- 第15课 我要做好孩子

- 歌曲 《好孩子要诚实》

- 歌曲 《小鼓响咚咚》

- 第16课 看画听歌——司马光砸缸救人的故事

- 欣赏 《司马光砸缸》

- 歌曲 《司马光砸缸》