第16课独立自主的和平外交 教案

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

第16课 独立自主的和平外交 教案

【教学目标】

1.知道新中国的外交政策:理解和平共处五项原则的内容和影响:知道万隆会议的概况和“求同存异”方针的含义;概括周恩来在建国初的外交成就。

2.通过自学完成基础知识的掌握,培养阅读、自学、知识概括和归纳能力:通过小组讨论和问题探究加深对知识的理解,培养学生合作意识、探究精神、表达能力。

3.了解新中国外交的成就,激发爱国热情:通过感受周恩来等老一辈革 命家的外交风范,领悟和平共处五项原则和求同存异方针的含义,及其对处理国与国、人与人关系的重要价值。

【重点】

和平共处五项原则和万隆会议

【难点】

对和平共处五项原则和求同存异的理解。

【教学过程】

一、导入新课

视频:《大国外交》人类命运共同体

目录

一、和平共处五项原则的提出

二、加强与亚非拉国家的团结合作

材料:中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱怕帝国主义的。……清朝的西太后,北洋政府的袁世凯,国民政府的蒋介石,哪一个不是跪倒在地上办外交的呢?中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史。

——《周恩来传》上

?根据材料思考,近代中国的外交有哪些特点?

材料:量中华之物力,结与国之欢心。既有悔祸之机,宜颁自责之诏……今兹议约,不侵我主权,不割我土地。念友邦之见谅,疾愚暴之无知,事后追思,惭愤交集

屈辱外交:不平等、不独立、不自主

二、新课讲解

模块一 和平共处五项原则的提出

1.背景

(1)新中国成立以后,奉行独立自主的和平外交政策。

材料三:坚持独立自主,实质上就是要坚持中国人民根据自身利益和国情所选定的社会主义道路和内外政策,坚持由自己解决内部事务,走自己的路……为了改变中国贫穷落后的面貌,进行有效的经济建设,还需要几十年的长期努力,因此,我们需要和平,时间越长对人民越有利。

——刘华秋《中国的外交政策》

为什么要实行这样的外交政策?

我们需要和平,我们需要朋友。 ——周恩来

因为新中国刚刚诞生,面临着巩固新生政权和进行经济建设的主要任务。

(2)新中国成立后的第一年里,就同苏联等十几个国家建立了外交关系。

(3)美国等一些帝国主义国家对新中国采取敌视态度,实行外交孤立政策,不与中国建交,并对中国实行封锁和禁运。

面对当时对中国十分不利的国际形势,新中国展开积极的外交活动。

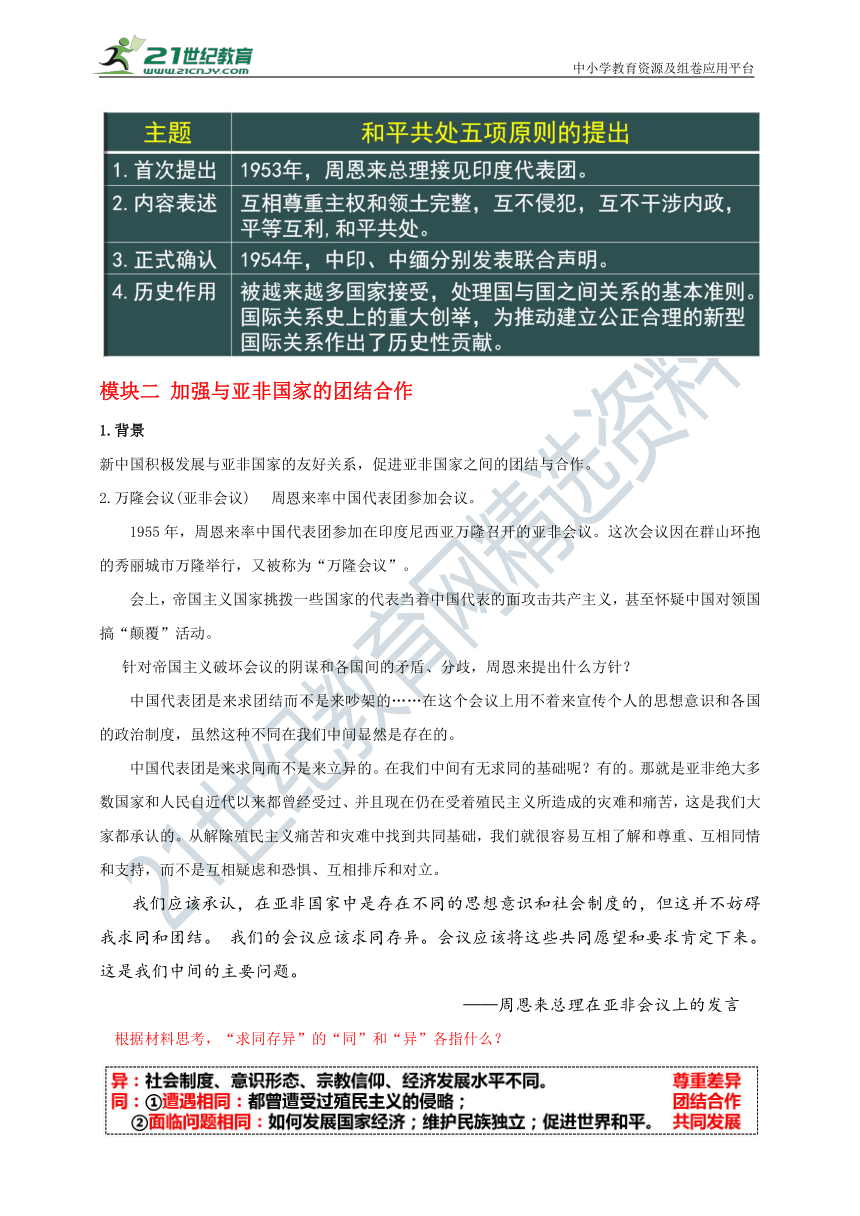

提出:1953年底,周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则,作为处理两国关系的原则。

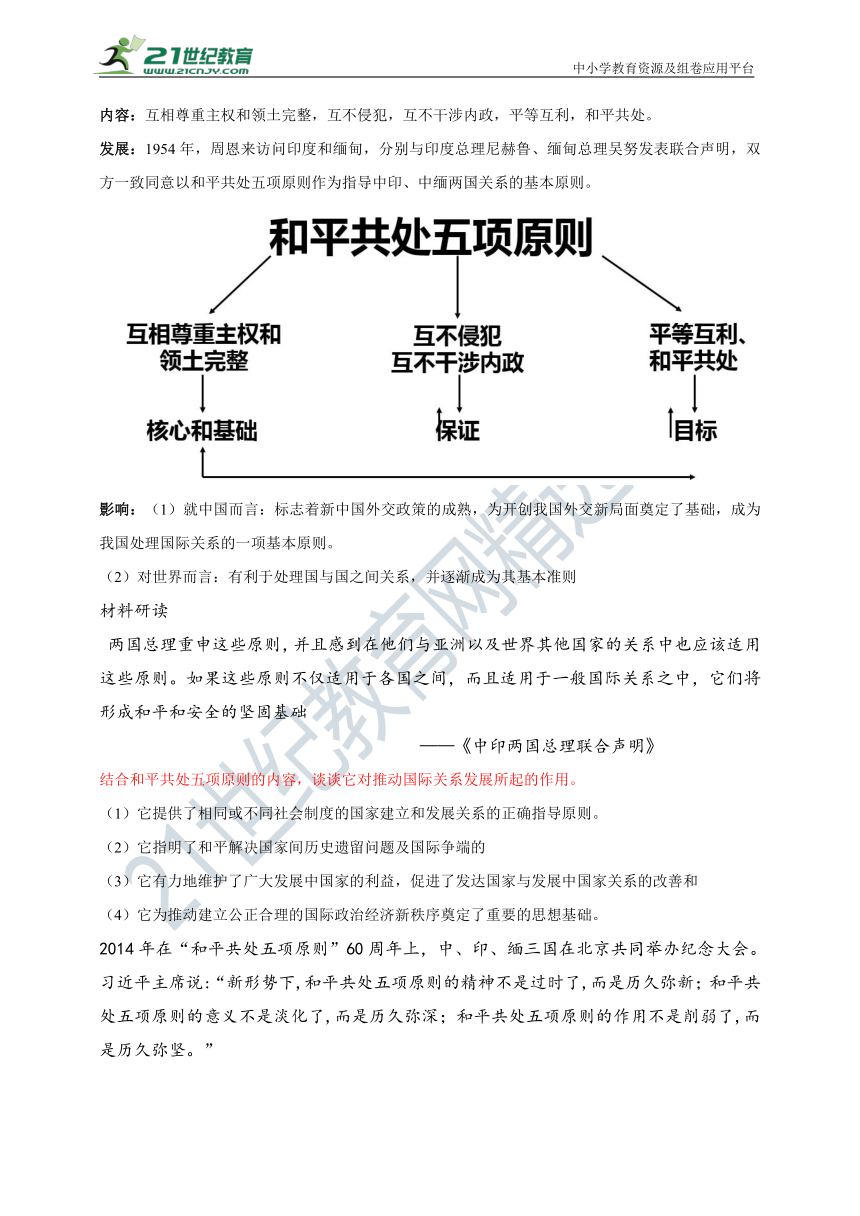

内容:互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处。

发展:1954年,周恩来访问印度和缅甸,分别与印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努发表联合声明,双方一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅两国关系的基本原则。

影响:(1)就中国而言:标志着新中国外交政策的成熟,为开创我国外交新局面奠定了基础,成为我国处理国际关系的一项基本原则。

(2)对世界而言:有利于处理国与国之间关系,并逐渐成为其基本准则

材料研读

两国总理重申这些原则,并且感到在他们与亚洲以及世界其他国家的关系中也应该适用这些原则。如果这些原则不仅适用于各国之间,而且适用于一般国际关系之中,它们将形成和平和安全的坚固基础

——《中印两国总理联合声明》

结合和平共处五项原则的内容,谈谈它对推动国际关系发展所起的作用。

(1)它提供了相同或不同社会制度的国家建立和发展关系的正确指导原则。

(2)它指明了和平解决国家间历史遗留问题及国际争端的

(3)它有力地维护了广大发展中国家的利益,促进了发达国家与发展中国家关系的改善和

(4)它为推动建立公正合理的国际政治经济新秩序奠定了重要的思想基础。

2014年在“和平共处五项原则”60周年上,中、印、缅三国在北京共同举办纪念大会。习近平主席说:“新形势下,和平共处五项原则的精神不是过时了,而是历久弥新;和平共处五项原则的意义不是淡化了,而是历久弥深;和平共处五项原则的作用不是削弱了,而是历久弥坚。”

模块二 加强与亚非国家的团结合作

1.背景

新中国积极发展与亚非国家的友好关系,促进亚非国家之间的团结与合作。

2.万隆会议(亚非会议) 周恩来率中国代表团参加会议。

1955年,周恩来率中国代表团参加在印度尼西亚万隆召开的亚非会议。这次会议因在群山环抱的秀丽城市万隆举行,又被称为“万隆会议”。

会上,帝国主义国家挑拨一些国家的代表当着中国代表的面攻击共产主义,甚至怀疑中国对领国搞“颠覆”活动。

针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾、分歧,周恩来提出什么方针?

中国代表团是来求团结而不是来吵架的……在这个会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度,虽然这种不同在我们中间显然是存在的。

中国代表团是来求同而不是来立异的。在我们中间有无求同的基础呢?有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过、并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦,这是我们大家都承认的。从解除殖民主义痛苦和灾难中找到共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持,而不是互相疑虑和恐惧、互相排斥和对立。

我们应该承认,在亚非国家中是存在不同的思想意识和社会制度的,但这并不妨碍我求同和团结。 我们的会议应该求同存异。会议应该将这些共同愿望和要求肯定下来。这是我们中间的主要问题。

——周恩来总理在亚非会议上的发言

?根据材料思考,“求同存异”的“同”和“异”各指什么?

作用:促进了会议的圆满成功,加强了同亚非各国的团结合作。

周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人态度,但是他改变了会议的航向。——美国记者

周恩来为什么能改变会议的航向?

他表达了中国政府维护世界和平、反对殖民主义的正义态度;

他用“求同存异”的方针来呼吁各国撇开分歧,加强团结;

他用平等的态度来平息争论,用谋求团结的诚意来化解矛盾;

他赢得了各方的尊敬和赞同,促进了会议朝着积极的方向发展,

推动会议获得圆满成功。

3.“万隆精神”

在新的形势下,万隆精神赋予了新的时代内涵。2015年4月22日,亚非领导人会议在印度尼西亚首都雅加达举行。国家主席习近平出席会议并发表题为《弘扬万隆精神 推进合作共赢》的重要讲话。

读图答题

印度尼西亚 D

特点:主要是曾经饱受帝国主义侵略和掠夺的北非、西亚、南亚、东亚和东南亚的国家和地区。

性质:万隆会议是第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议。

知识拓展:“周恩来和日内瓦会议”

1954年4月—7月,周恩来参加解决朝鲜问题和印度支那问题的日内瓦会议。这是中国第一次以世界五大国的身份参加国际会议。经过周恩来积极的外交努力,最终就恢复印度支那和平问题签署了一系列协议,缓和了亚洲及世界的紧张局势,巩固了中国南部边界安全。周恩来所表现出的宽阔的政治家胸怀和高超的斗争艺术,给与会者及国际社会留下了深刻印象,使新中国在国际外交舞台上初露锋芒。

视频:日内瓦会议与和平共处五项原则

三、课后小结

四、板书设计

五、课堂作业

完成练习册中的相关习题。

视频:新中国外交大事记

第16课 独立自主的和平外交 教案

【教学目标】

1.知道新中国的外交政策:理解和平共处五项原则的内容和影响:知道万隆会议的概况和“求同存异”方针的含义;概括周恩来在建国初的外交成就。

2.通过自学完成基础知识的掌握,培养阅读、自学、知识概括和归纳能力:通过小组讨论和问题探究加深对知识的理解,培养学生合作意识、探究精神、表达能力。

3.了解新中国外交的成就,激发爱国热情:通过感受周恩来等老一辈革 命家的外交风范,领悟和平共处五项原则和求同存异方针的含义,及其对处理国与国、人与人关系的重要价值。

【重点】

和平共处五项原则和万隆会议

【难点】

对和平共处五项原则和求同存异的理解。

【教学过程】

一、导入新课

视频:《大国外交》人类命运共同体

目录

一、和平共处五项原则的提出

二、加强与亚非拉国家的团结合作

材料:中国的反动分子在外交上一贯是神经衰弱怕帝国主义的。……清朝的西太后,北洋政府的袁世凯,国民政府的蒋介石,哪一个不是跪倒在地上办外交的呢?中国一百年来的外交史是一部屈辱的外交史。

——《周恩来传》上

?根据材料思考,近代中国的外交有哪些特点?

材料:量中华之物力,结与国之欢心。既有悔祸之机,宜颁自责之诏……今兹议约,不侵我主权,不割我土地。念友邦之见谅,疾愚暴之无知,事后追思,惭愤交集

屈辱外交:不平等、不独立、不自主

二、新课讲解

模块一 和平共处五项原则的提出

1.背景

(1)新中国成立以后,奉行独立自主的和平外交政策。

材料三:坚持独立自主,实质上就是要坚持中国人民根据自身利益和国情所选定的社会主义道路和内外政策,坚持由自己解决内部事务,走自己的路……为了改变中国贫穷落后的面貌,进行有效的经济建设,还需要几十年的长期努力,因此,我们需要和平,时间越长对人民越有利。

——刘华秋《中国的外交政策》

为什么要实行这样的外交政策?

我们需要和平,我们需要朋友。 ——周恩来

因为新中国刚刚诞生,面临着巩固新生政权和进行经济建设的主要任务。

(2)新中国成立后的第一年里,就同苏联等十几个国家建立了外交关系。

(3)美国等一些帝国主义国家对新中国采取敌视态度,实行外交孤立政策,不与中国建交,并对中国实行封锁和禁运。

面对当时对中国十分不利的国际形势,新中国展开积极的外交活动。

提出:1953年底,周恩来在接见印度代表团时,首次提出和平共处五项原则,作为处理两国关系的原则。

内容:互相尊重主权和领土完整,互不侵犯,互不干涉内政,平等互利,和平共处。

发展:1954年,周恩来访问印度和缅甸,分别与印度总理尼赫鲁、缅甸总理吴努发表联合声明,双方一致同意以和平共处五项原则作为指导中印、中缅两国关系的基本原则。

影响:(1)就中国而言:标志着新中国外交政策的成熟,为开创我国外交新局面奠定了基础,成为我国处理国际关系的一项基本原则。

(2)对世界而言:有利于处理国与国之间关系,并逐渐成为其基本准则

材料研读

两国总理重申这些原则,并且感到在他们与亚洲以及世界其他国家的关系中也应该适用这些原则。如果这些原则不仅适用于各国之间,而且适用于一般国际关系之中,它们将形成和平和安全的坚固基础

——《中印两国总理联合声明》

结合和平共处五项原则的内容,谈谈它对推动国际关系发展所起的作用。

(1)它提供了相同或不同社会制度的国家建立和发展关系的正确指导原则。

(2)它指明了和平解决国家间历史遗留问题及国际争端的

(3)它有力地维护了广大发展中国家的利益,促进了发达国家与发展中国家关系的改善和

(4)它为推动建立公正合理的国际政治经济新秩序奠定了重要的思想基础。

2014年在“和平共处五项原则”60周年上,中、印、缅三国在北京共同举办纪念大会。习近平主席说:“新形势下,和平共处五项原则的精神不是过时了,而是历久弥新;和平共处五项原则的意义不是淡化了,而是历久弥深;和平共处五项原则的作用不是削弱了,而是历久弥坚。”

模块二 加强与亚非国家的团结合作

1.背景

新中国积极发展与亚非国家的友好关系,促进亚非国家之间的团结与合作。

2.万隆会议(亚非会议) 周恩来率中国代表团参加会议。

1955年,周恩来率中国代表团参加在印度尼西亚万隆召开的亚非会议。这次会议因在群山环抱的秀丽城市万隆举行,又被称为“万隆会议”。

会上,帝国主义国家挑拨一些国家的代表当着中国代表的面攻击共产主义,甚至怀疑中国对领国搞“颠覆”活动。

针对帝国主义破坏会议的阴谋和各国间的矛盾、分歧,周恩来提出什么方针?

中国代表团是来求团结而不是来吵架的……在这个会议上用不着来宣传个人的思想意识和各国的政治制度,虽然这种不同在我们中间显然是存在的。

中国代表团是来求同而不是来立异的。在我们中间有无求同的基础呢?有的。那就是亚非绝大多数国家和人民自近代以来都曾经受过、并且现在仍在受着殖民主义所造成的灾难和痛苦,这是我们大家都承认的。从解除殖民主义痛苦和灾难中找到共同基础,我们就很容易互相了解和尊重、互相同情和支持,而不是互相疑虑和恐惧、互相排斥和对立。

我们应该承认,在亚非国家中是存在不同的思想意识和社会制度的,但这并不妨碍我求同和团结。 我们的会议应该求同存异。会议应该将这些共同愿望和要求肯定下来。这是我们中间的主要问题。

——周恩来总理在亚非会议上的发言

?根据材料思考,“求同存异”的“同”和“异”各指什么?

作用:促进了会议的圆满成功,加强了同亚非各国的团结合作。

周恩来并不打算改变任何一个坚持反共立场的领导人态度,但是他改变了会议的航向。——美国记者

周恩来为什么能改变会议的航向?

他表达了中国政府维护世界和平、反对殖民主义的正义态度;

他用“求同存异”的方针来呼吁各国撇开分歧,加强团结;

他用平等的态度来平息争论,用谋求团结的诚意来化解矛盾;

他赢得了各方的尊敬和赞同,促进了会议朝着积极的方向发展,

推动会议获得圆满成功。

3.“万隆精神”

在新的形势下,万隆精神赋予了新的时代内涵。2015年4月22日,亚非领导人会议在印度尼西亚首都雅加达举行。国家主席习近平出席会议并发表题为《弘扬万隆精神 推进合作共赢》的重要讲话。

读图答题

印度尼西亚 D

特点:主要是曾经饱受帝国主义侵略和掠夺的北非、西亚、南亚、东亚和东南亚的国家和地区。

性质:万隆会议是第一次没有西方殖民主义国家参加的亚非会议。

知识拓展:“周恩来和日内瓦会议”

1954年4月—7月,周恩来参加解决朝鲜问题和印度支那问题的日内瓦会议。这是中国第一次以世界五大国的身份参加国际会议。经过周恩来积极的外交努力,最终就恢复印度支那和平问题签署了一系列协议,缓和了亚洲及世界的紧张局势,巩固了中国南部边界安全。周恩来所表现出的宽阔的政治家胸怀和高超的斗争艺术,给与会者及国际社会留下了深刻印象,使新中国在国际外交舞台上初露锋芒。

视频:日内瓦会议与和平共处五项原则

三、课后小结

四、板书设计

五、课堂作业

完成练习册中的相关习题。

视频:新中国外交大事记

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化