人音版(五线谱) (北京) 五年级上册音乐 第二单元 森林的歌声 教案

文档属性

| 名称 | 人音版(五线谱) (北京) 五年级上册音乐 第二单元 森林的歌声 教案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 其它版本 | ||

| 科目 | 音乐 | ||

| 更新时间 | 2021-05-23 11:15:58 | ||

图片预览

文档简介

《森林的歌声》

——小学五年级欣赏课教学设计

教学基本信息

课题 森林的歌声

学科 音乐 学段 高年级 年级 五

相关 领域 核心内容:音乐表现要素

相关内容:感受与欣赏领域的音乐情绪与情感、音乐体裁与形式

辅助内容:表现领域中的演唱与识读乐谱

是否已实施 否

一、指导思想与理论依据

(一)指导思想

本课根据学生认知特点和已有能力,从听觉入手,引导学生感知音乐表现要素,在实践活动中,记忆、区分主题旋律特点。提高学生听赏音乐的兴趣,逐步积累欣赏音乐的经验。

(二)理论依据

以《音乐课程标准》中感受与欣赏领域“音乐教学是音乐艺术的实践过程。”为理论依据。注重在本课所有教学活动中强调学生的艺术实践,积极引导学生参与演唱、聆听等各项音乐活动。

二、教学背景分析

(一)学习内容分析

《森林的歌声》是台湾制作人吴金黛创作的自然音乐专辑《森林狂想曲》中的一首器乐曲,原名叫做《森林狂想曲》。四二拍,a小调。乐曲由100多种台湾山林动物真实声音与器乐演奏交织而成。旋律简洁质朴、轻快流畅,富有东方情调。

乐曲由引子及两部分构成,第一部分为A-B-A-B-C,第二部分再现以上旋律。各主题同头变尾特点突出。

音效 A A B A B C A 音效 A B A B C A 音效

引子:

音乐从鸣叫声开始,之后钢琴轻奏出主题A,让人感到置身于安静祥和的森林。大量贯穿的音效是乐曲一大特点。除了引子部分,中部伴随流动旋律出现,营造出深邃、神秘的森林气氛,同时将乐曲结构划分为两部分。结尾处再次出现,让人们留念于大自然的美好。

第一部分:

主题A:

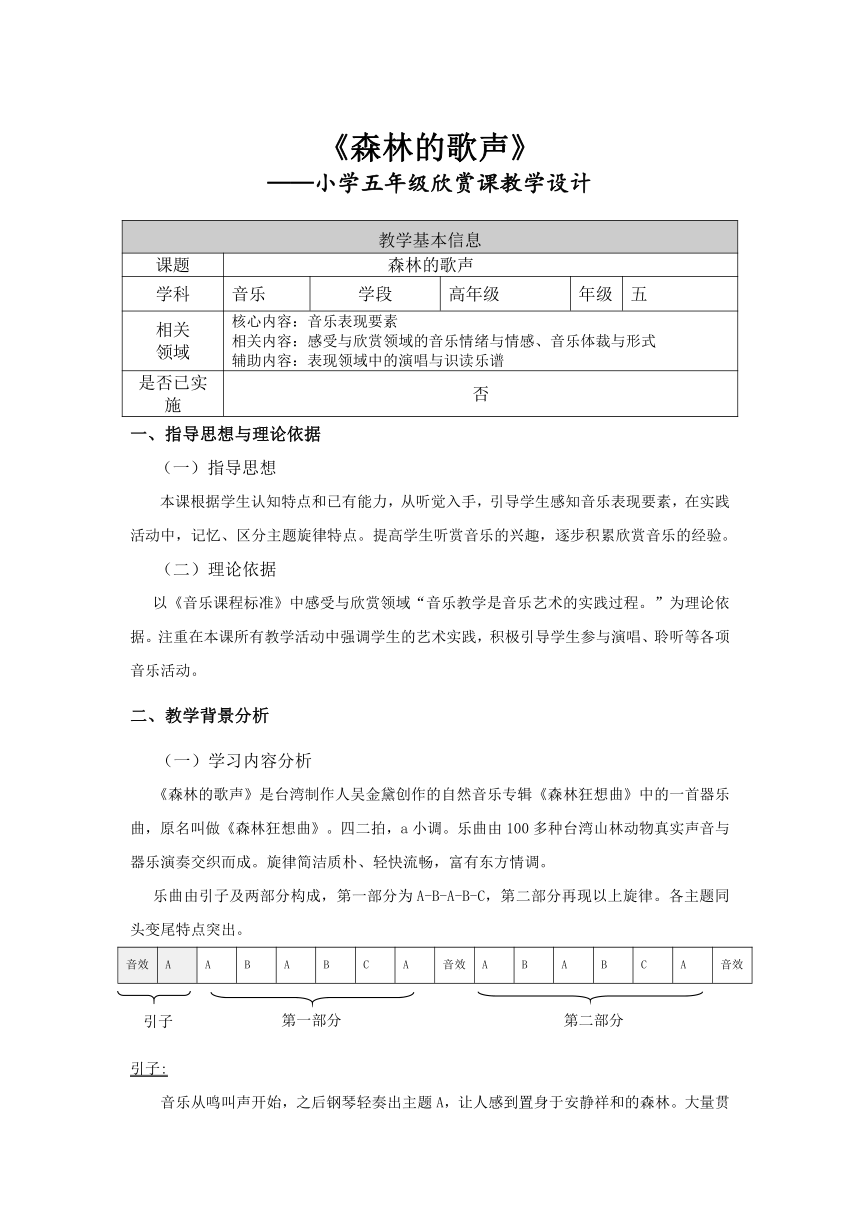

主题A速度稍快,旋律以mi为轴心,起落回旋。紧密的节奏营造了欢快的情绪;音符间以二、三度音程进行为主,从而使得旋律不失平稳。结构上,两乐句只变化了最后一音,同头变尾特点明显。

该旋律在第一部分中三次出现。首次由竹笛主奏,吉他轻声伴奏,营造出安静祥和的氛围。第二次由小提琴与竹笛重奏,丰富乐曲表现。第三次再由竹笛主奏,而木琴伴奏的加入使其情绪变得更加欢快热闹。

同头 变尾

主题B:

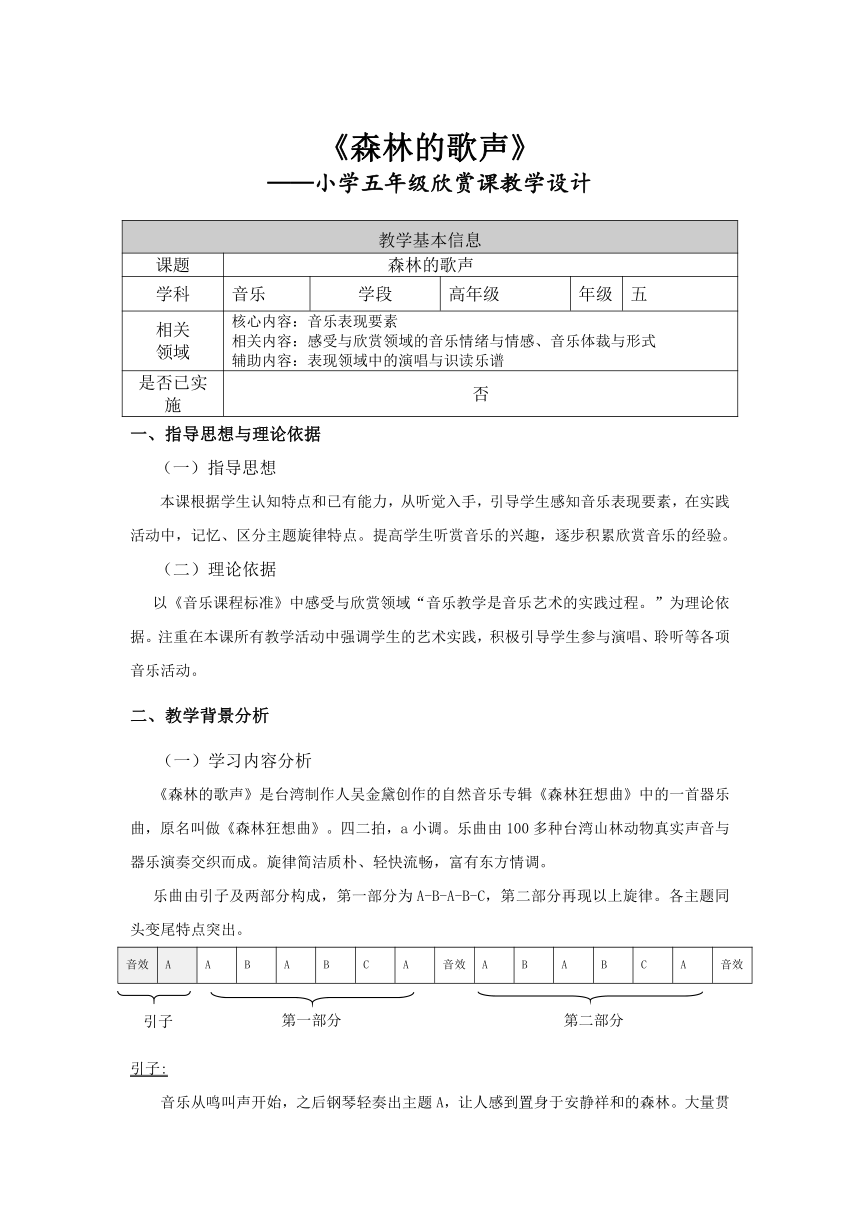

密集的节奏特点保持了欢快的情绪。第二乐句在再现的基础上,弱起小节以及换气记号的加入让乐句结构又发生了细微的变化,句首变为七度上行音阶,因此,三处连续上行音阶特点明显,便于区分记忆。主题B仍保持同头变尾特点,结尾处再现主题A结尾旋律。

主题B在第一部分中两次出现,均由小提琴作为主奏乐器。但伴奏乐器的音色和力度变化,则让情绪愈加热闹起来。

主题C:

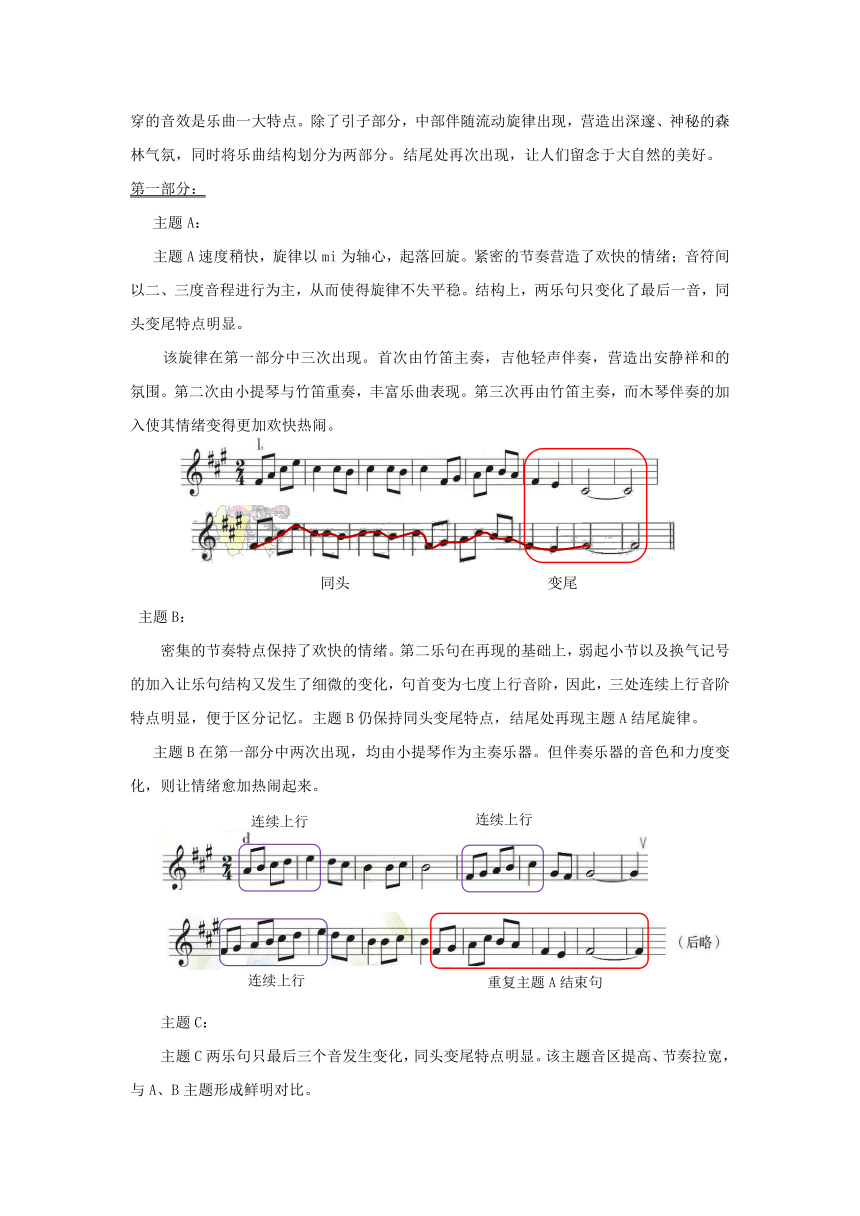

主题C两乐句只最后三个音发生变化,同头变尾特点明显。该主题音区提高、节奏拉宽,与A、B主题形成鲜明对比。

主题C由竹笛和提琴交替演奏主旋律,音区的提高以及多种伴奏乐器加入产生的强弱对比变化,给人以更为热闹的听觉效果。

同头 变尾

竹笛主奏、力度强、情绪热烈 提琴主奏、力度稍弱、情绪舒缓

第二部分:

乐曲第二部分再现第一部分旋律,只在演奏的乐器及声部的配置上有所不同。由于弹拨乐器加强,低音部加重,使森林显得更为热闹。结尾处旋律的短暂停顿,配合动物鸣叫声,生动有趣。最后全曲在高音区结束,给人完满的听觉效果。

学生情况分析

1、感受与欣赏能力

五年级学生对于音乐要素已经具备了一定的感知能力,能够感受不同情绪的音乐并简单描述情绪变化。能够通过音色听辨竹笛、小提琴等演奏乐器,喜欢跟随音乐参与肢体表现。熟悉打击乐器音色特点,乐于探究伴奏型并配合音乐表现。对同头变尾的创作手法非常熟悉,因此能够在听辨、视谱中发现这一特点。

2、识读乐谱与演唱能力

五年级学生已具有一定的识读五线谱能力,喜欢演唱。但对于快速、紧密的旋律演唱,存在识读速度慢与音准问题。

(三)教学方式与手段说明

本课以探究谱例、视唱旋律、模仿演奏、自主创编等活动为教学手段。

(四)技术准备

1.Microsoft Office PowerPoint课件制作软件

2.Overture五线谱打谱软件

3.GoldWave 音频编辑软件

(五)前期教学状况、问题与对策

问题 对乐曲三个主题旋律的听辨、记忆。

对策1:分析谱例,探究各主题旋律特点。

对策2:通过视唱旋律、肢体律动、创编伴奏等活动记忆各主题旋律。

三、教学目标

(一)“情感·态度·价值观”目标

1、感受器乐曲《森林的歌声》欢快、热闹的自然氛围。

2、乐与参与音乐活动。

(二)“过程与方法”目标

视唱歌谱,记忆主题A;律动表现,区分主题B;创编伴奏,表现主题C。

(三)“知识与技能”目标

1.能够记忆、区分三个音乐主题。

2.能够用演唱、表现、伴奏的形式表现乐曲。

四、教学重点与难点

(一)教学重点:能够聆听、分析音乐要素变化,感知各音乐主题。

(二)教学难点:能够记忆、区分各音乐主题。

五、教学过程

(一)初听乐曲,记忆主题A

阶段目标:感知主题A速度与情绪,听辨、记忆旋律。

聆听旋律,记忆主题A

(1)教师示范演奏,学生感受速度、情绪。

①引导学生说出本曲主奏乐器之一——竹笛。

②教师用其示范演奏主题A,学生聆听后分析速度、情绪。

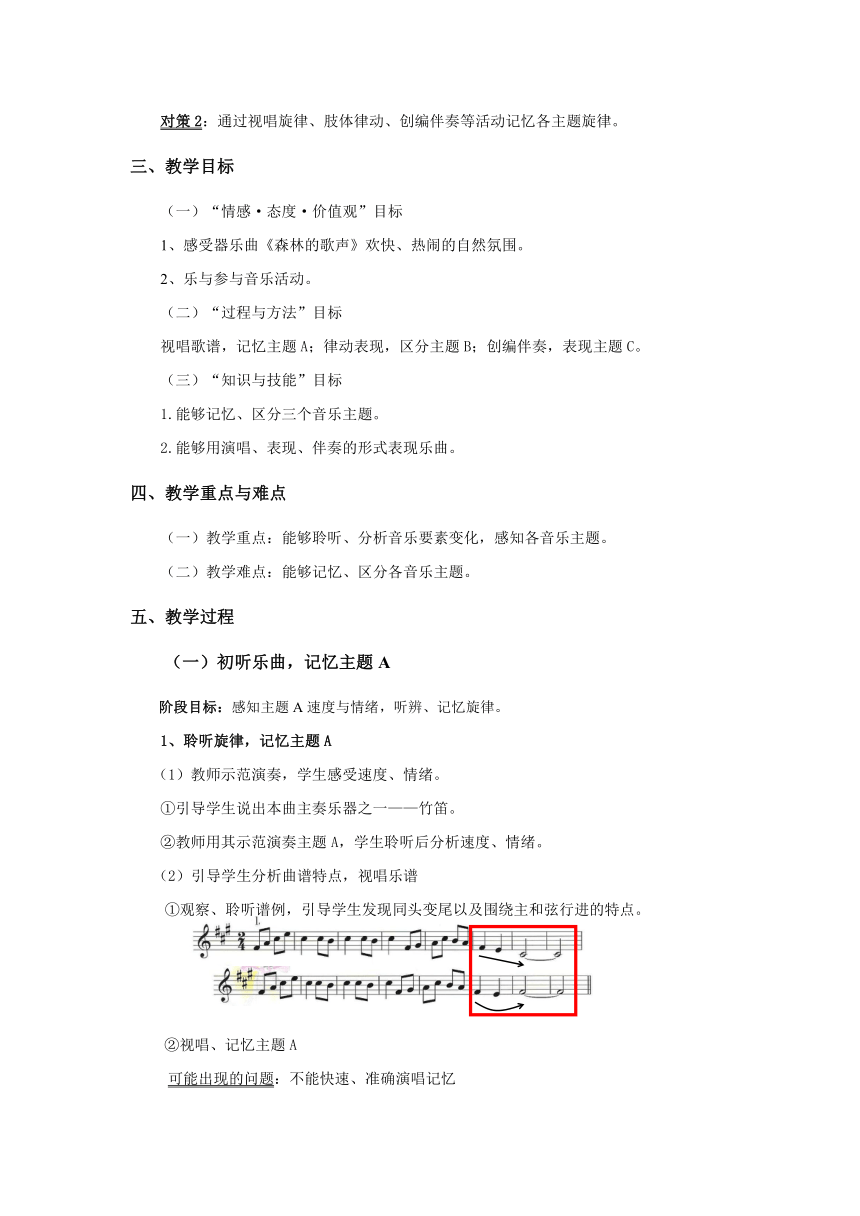

(2)引导学生分析曲谱特点,视唱乐谱

①观察、聆听谱例,引导学生发现同头变尾以及围绕主和弦行进的特点。

②视唱、记忆主题A

可能出现的问题:不能快速、准确演唱记忆

解决方式:师生接唱配合柯达伊手势、手指谱活动帮助解决。

a、运用柯达伊手势记忆区分最后三小节。

b、教师根据音符所在线间位置规律,运用手指谱演唱记忆前3小节。

c、根据乐句“同头”的特点,在反复接唱中,记忆、演唱四五小节。

d、分步遮挡旋律,背唱记忆主题A。

设计意图:通过探究旋律同头变尾以及音符所在线间位置规律,简化学习难度,运用柯达伊手势、手指谱等方法使学生在实践活动中快速记忆旋律。竹笛的示范演奏,为听辨主奏乐器与模拟演奏奠定基础。

2、揭示课题,巩固记忆

①出示课题,通过表格形式介绍乐曲中音效的位置。

过渡语:同学们,这段旋律来自乐曲《森林的歌声》。乐曲中除了欢快的旋律,还出现了许多动物的鸣叫声。

②学生完整聆听引子,熟悉音效、听辨主题A旋律,感受钢琴轻奏的情绪特点。

思考提问:有熟悉的旋律吗?演奏乐器是什么?你觉得这时的森林是怎样的景象。

设计意图:引子部分结构短小、简单。能够快速检测出学生对主题A的听辨能力,同时,初步感知乐器及力度改变为旋律带来的情绪变化。

聆听全曲,听辨检测

引子 A

A

A 音效 A

A

A 音效

①播放全曲,学生听辨主题A,运用模拟演奏和举手示意的方式反馈,教师根据学生反馈填表。

②引导学生观察音效及主题A前后位置,了解乐曲两部分的结构。

引子 A

A

A 音效 A

A

A 音效

设计意图:通过模拟演奏,直观检测学生对主题A的记忆情况以及对竹笛、小提琴音色的掌握情况。结构表格的出示,则直观的显示出了乐曲的结构特点。

分段聆听,感知特点

阶段目标:分析主题B、C音乐要素特点,记忆、区分主题。

第一部分学习

分析主题B,律动表现

(1)分析主题B旋律,参与音乐表现

①分析谱例,设计图谱

以小提琴音色为引入,学生对照谱例聆听音响

根据PPT提示,发现三个连续上行音阶,以及节奏紧密的特点。

c、根据旋律中连续上行且节奏紧密的特点,引导学生设计上行点状图形谱。

②律动表现,记忆主题

a、配合图形谱演唱上行音阶。

b、用模拟演奏的方式表现其余旋律、记忆主题B。

设计意图:连续上行音阶是主题B旋律的最大特点。因此,运用图形谱辅助表现利于快速记忆。而其他旋律采用模拟演奏的方式进行表现,即巩固了对主奏乐器的听觉感知,同时,也为听辨第二部分主奏乐器变化奠定记忆。

(2)对比感知主题C,创编伴奏

①观察、聆听感知音乐要素变化

a、教师引导学生讨论,总结主题A、B旋律平稳,节奏紧密的特点。

b、出示主题C谱例,观察音区提高,节奏舒展的变化。

c、播放主题C音频,进一步听辨主奏乐器、力度、情绪变化。

竹笛、力度强、情绪热烈 提琴、力度稍弱、情绪欢快

②根据音乐要素特点,创编伴奏

a、分析串铃、响板一长一短的声音特点

b、结合音乐要素变化,创编伴奏形式,参与表现

(无乐器学生运用连续敲击六面体与左右手拍退的动作参与表现)

设计意图:主题C在节奏、力度与情绪表现上与A、B主题形成对比,同时两件乐器交替演奏主旋更丰富乐曲表现。因此,活动中采用串铃与响板两件不同特点的打击乐器配合乐曲表现,既突出音乐要素特点,同时更好地表现出热闹的情绪。

(3) 听辨检测,感知情绪

①完整播放乐曲第一部分,学生感受情绪变化并听辨主题B、C举卡片示意。

②教师根据反馈填表。

引子 A B A B C A

③引导学生总结音区提高、乐器增加为乐曲带来的安静-热闹的情绪变化。

设计意图:在单独学习、记忆主题B、C旋律的基础上,回归乐曲检测听觉记忆。同时,聆听后进一步分析情绪变化与音乐要素间的关系,则是将对情绪的感知从感性体会上升为理性认识。

归纳结构,感知情绪

阶段目标:听辨、表现第二部分,了解“再现”的创作手法以及情绪变化因素。

听辨主题,归纳结构

(1)播放第二部分音频,引导学生听辨主题B、C位置是否与第一部分相同。

(2)观察结构表,了解乐曲“再现”的创作手法。

引子 A B A B C A 音效 A B A B C A 音效

感知情绪,表现主题

(1)分析第二部分演奏乐器、情绪变化

a、根据之前的聆听,分析主题B主奏乐器变化。

b、渗透第二部分除演奏乐器增加,弹拨乐器加强、低音部加重,也为乐曲带来了更为热闹的情绪变化。

再次聆听第二部分,从听觉上感受音乐情绪,并结合图谱及模拟演奏,表现主题B主奏乐器变化。

设计意图:通过结构表,直观了解“再现”的创作手法。并从听觉中感受器乐曲丰富的编配形式为乐曲带来的情绪变化。

课堂小结,完整表现

阶段目标:参与音乐表现,检测学习效果。

1、完整表现

完整播放乐曲,学生分别用演唱、图谱表现、伴奏三种方式表现3个音乐主题。

2、拓展乐曲信息

《森林的歌声》是台湾制作人吴金黛创作的自然音乐专辑《森林狂想曲》中的一首器乐曲,原名就叫做《森林狂想曲》。乐曲的鸣叫声收集了台湾山林中鸟类、蛙类、蝉类等100多种动物的真实声音。而这些声音也单独做为作品在整部专辑中出现。

设计意图:通过三种不同的方式表现各主题旋律,检测本课学习效果。

六、学习效果评价设计

(一)学生听辨音乐主题,运用举卡片、模拟演奏等方式表现,检测学习效果。

(二)采用形成性与终结性评价相结合的方法对学生个人的表现进行及时评价。

(三)有浓厚的学习兴趣,乐于参与音乐活动。

七、教学设计特点

注重音乐表现要素,围绕音乐旋律特点确定教学活动。

教师课前对作品进行细致分析,以各主题同头变尾结构特点为基础,针对主题A旋律围绕主和弦行进、主题B连续上行、主题C音区提高、节奏拉宽的旋律特点,以及乐曲两部分演奏乐器及声部配置的变化,制定切合的视唱乐谱、图谱表现、创编伴奏等教学活动。最终,引导学生从音乐表现要素出发,记忆、区分主题旋律。

重视音乐实践体验,在音乐活动中解决教学重、难点。

本课重视课标中提到的音乐实践体验过程,在教学中加入了许多演唱、表现等有实效性的音乐活动帮助区分音乐主题。在对主题A旋律的演唱中,为了快速解决学生演唱快节奏旋律的难点,采用了柯达伊手势、手指谱等让学生动起来的活动,既激发了学生的学习兴趣,同时也更为直观的关注到了音乐旋律特点。

——小学五年级欣赏课教学设计

教学基本信息

课题 森林的歌声

学科 音乐 学段 高年级 年级 五

相关 领域 核心内容:音乐表现要素

相关内容:感受与欣赏领域的音乐情绪与情感、音乐体裁与形式

辅助内容:表现领域中的演唱与识读乐谱

是否已实施 否

一、指导思想与理论依据

(一)指导思想

本课根据学生认知特点和已有能力,从听觉入手,引导学生感知音乐表现要素,在实践活动中,记忆、区分主题旋律特点。提高学生听赏音乐的兴趣,逐步积累欣赏音乐的经验。

(二)理论依据

以《音乐课程标准》中感受与欣赏领域“音乐教学是音乐艺术的实践过程。”为理论依据。注重在本课所有教学活动中强调学生的艺术实践,积极引导学生参与演唱、聆听等各项音乐活动。

二、教学背景分析

(一)学习内容分析

《森林的歌声》是台湾制作人吴金黛创作的自然音乐专辑《森林狂想曲》中的一首器乐曲,原名叫做《森林狂想曲》。四二拍,a小调。乐曲由100多种台湾山林动物真实声音与器乐演奏交织而成。旋律简洁质朴、轻快流畅,富有东方情调。

乐曲由引子及两部分构成,第一部分为A-B-A-B-C,第二部分再现以上旋律。各主题同头变尾特点突出。

音效 A A B A B C A 音效 A B A B C A 音效

引子:

音乐从鸣叫声开始,之后钢琴轻奏出主题A,让人感到置身于安静祥和的森林。大量贯穿的音效是乐曲一大特点。除了引子部分,中部伴随流动旋律出现,营造出深邃、神秘的森林气氛,同时将乐曲结构划分为两部分。结尾处再次出现,让人们留念于大自然的美好。

第一部分:

主题A:

主题A速度稍快,旋律以mi为轴心,起落回旋。紧密的节奏营造了欢快的情绪;音符间以二、三度音程进行为主,从而使得旋律不失平稳。结构上,两乐句只变化了最后一音,同头变尾特点明显。

该旋律在第一部分中三次出现。首次由竹笛主奏,吉他轻声伴奏,营造出安静祥和的氛围。第二次由小提琴与竹笛重奏,丰富乐曲表现。第三次再由竹笛主奏,而木琴伴奏的加入使其情绪变得更加欢快热闹。

同头 变尾

主题B:

密集的节奏特点保持了欢快的情绪。第二乐句在再现的基础上,弱起小节以及换气记号的加入让乐句结构又发生了细微的变化,句首变为七度上行音阶,因此,三处连续上行音阶特点明显,便于区分记忆。主题B仍保持同头变尾特点,结尾处再现主题A结尾旋律。

主题B在第一部分中两次出现,均由小提琴作为主奏乐器。但伴奏乐器的音色和力度变化,则让情绪愈加热闹起来。

主题C:

主题C两乐句只最后三个音发生变化,同头变尾特点明显。该主题音区提高、节奏拉宽,与A、B主题形成鲜明对比。

主题C由竹笛和提琴交替演奏主旋律,音区的提高以及多种伴奏乐器加入产生的强弱对比变化,给人以更为热闹的听觉效果。

同头 变尾

竹笛主奏、力度强、情绪热烈 提琴主奏、力度稍弱、情绪舒缓

第二部分:

乐曲第二部分再现第一部分旋律,只在演奏的乐器及声部的配置上有所不同。由于弹拨乐器加强,低音部加重,使森林显得更为热闹。结尾处旋律的短暂停顿,配合动物鸣叫声,生动有趣。最后全曲在高音区结束,给人完满的听觉效果。

学生情况分析

1、感受与欣赏能力

五年级学生对于音乐要素已经具备了一定的感知能力,能够感受不同情绪的音乐并简单描述情绪变化。能够通过音色听辨竹笛、小提琴等演奏乐器,喜欢跟随音乐参与肢体表现。熟悉打击乐器音色特点,乐于探究伴奏型并配合音乐表现。对同头变尾的创作手法非常熟悉,因此能够在听辨、视谱中发现这一特点。

2、识读乐谱与演唱能力

五年级学生已具有一定的识读五线谱能力,喜欢演唱。但对于快速、紧密的旋律演唱,存在识读速度慢与音准问题。

(三)教学方式与手段说明

本课以探究谱例、视唱旋律、模仿演奏、自主创编等活动为教学手段。

(四)技术准备

1.Microsoft Office PowerPoint课件制作软件

2.Overture五线谱打谱软件

3.GoldWave 音频编辑软件

(五)前期教学状况、问题与对策

问题 对乐曲三个主题旋律的听辨、记忆。

对策1:分析谱例,探究各主题旋律特点。

对策2:通过视唱旋律、肢体律动、创编伴奏等活动记忆各主题旋律。

三、教学目标

(一)“情感·态度·价值观”目标

1、感受器乐曲《森林的歌声》欢快、热闹的自然氛围。

2、乐与参与音乐活动。

(二)“过程与方法”目标

视唱歌谱,记忆主题A;律动表现,区分主题B;创编伴奏,表现主题C。

(三)“知识与技能”目标

1.能够记忆、区分三个音乐主题。

2.能够用演唱、表现、伴奏的形式表现乐曲。

四、教学重点与难点

(一)教学重点:能够聆听、分析音乐要素变化,感知各音乐主题。

(二)教学难点:能够记忆、区分各音乐主题。

五、教学过程

(一)初听乐曲,记忆主题A

阶段目标:感知主题A速度与情绪,听辨、记忆旋律。

聆听旋律,记忆主题A

(1)教师示范演奏,学生感受速度、情绪。

①引导学生说出本曲主奏乐器之一——竹笛。

②教师用其示范演奏主题A,学生聆听后分析速度、情绪。

(2)引导学生分析曲谱特点,视唱乐谱

①观察、聆听谱例,引导学生发现同头变尾以及围绕主和弦行进的特点。

②视唱、记忆主题A

可能出现的问题:不能快速、准确演唱记忆

解决方式:师生接唱配合柯达伊手势、手指谱活动帮助解决。

a、运用柯达伊手势记忆区分最后三小节。

b、教师根据音符所在线间位置规律,运用手指谱演唱记忆前3小节。

c、根据乐句“同头”的特点,在反复接唱中,记忆、演唱四五小节。

d、分步遮挡旋律,背唱记忆主题A。

设计意图:通过探究旋律同头变尾以及音符所在线间位置规律,简化学习难度,运用柯达伊手势、手指谱等方法使学生在实践活动中快速记忆旋律。竹笛的示范演奏,为听辨主奏乐器与模拟演奏奠定基础。

2、揭示课题,巩固记忆

①出示课题,通过表格形式介绍乐曲中音效的位置。

过渡语:同学们,这段旋律来自乐曲《森林的歌声》。乐曲中除了欢快的旋律,还出现了许多动物的鸣叫声。

②学生完整聆听引子,熟悉音效、听辨主题A旋律,感受钢琴轻奏的情绪特点。

思考提问:有熟悉的旋律吗?演奏乐器是什么?你觉得这时的森林是怎样的景象。

设计意图:引子部分结构短小、简单。能够快速检测出学生对主题A的听辨能力,同时,初步感知乐器及力度改变为旋律带来的情绪变化。

聆听全曲,听辨检测

引子 A

A

A 音效 A

A

A 音效

①播放全曲,学生听辨主题A,运用模拟演奏和举手示意的方式反馈,教师根据学生反馈填表。

②引导学生观察音效及主题A前后位置,了解乐曲两部分的结构。

引子 A

A

A 音效 A

A

A 音效

设计意图:通过模拟演奏,直观检测学生对主题A的记忆情况以及对竹笛、小提琴音色的掌握情况。结构表格的出示,则直观的显示出了乐曲的结构特点。

分段聆听,感知特点

阶段目标:分析主题B、C音乐要素特点,记忆、区分主题。

第一部分学习

分析主题B,律动表现

(1)分析主题B旋律,参与音乐表现

①分析谱例,设计图谱

以小提琴音色为引入,学生对照谱例聆听音响

根据PPT提示,发现三个连续上行音阶,以及节奏紧密的特点。

c、根据旋律中连续上行且节奏紧密的特点,引导学生设计上行点状图形谱。

②律动表现,记忆主题

a、配合图形谱演唱上行音阶。

b、用模拟演奏的方式表现其余旋律、记忆主题B。

设计意图:连续上行音阶是主题B旋律的最大特点。因此,运用图形谱辅助表现利于快速记忆。而其他旋律采用模拟演奏的方式进行表现,即巩固了对主奏乐器的听觉感知,同时,也为听辨第二部分主奏乐器变化奠定记忆。

(2)对比感知主题C,创编伴奏

①观察、聆听感知音乐要素变化

a、教师引导学生讨论,总结主题A、B旋律平稳,节奏紧密的特点。

b、出示主题C谱例,观察音区提高,节奏舒展的变化。

c、播放主题C音频,进一步听辨主奏乐器、力度、情绪变化。

竹笛、力度强、情绪热烈 提琴、力度稍弱、情绪欢快

②根据音乐要素特点,创编伴奏

a、分析串铃、响板一长一短的声音特点

b、结合音乐要素变化,创编伴奏形式,参与表现

(无乐器学生运用连续敲击六面体与左右手拍退的动作参与表现)

设计意图:主题C在节奏、力度与情绪表现上与A、B主题形成对比,同时两件乐器交替演奏主旋更丰富乐曲表现。因此,活动中采用串铃与响板两件不同特点的打击乐器配合乐曲表现,既突出音乐要素特点,同时更好地表现出热闹的情绪。

(3) 听辨检测,感知情绪

①完整播放乐曲第一部分,学生感受情绪变化并听辨主题B、C举卡片示意。

②教师根据反馈填表。

引子 A B A B C A

③引导学生总结音区提高、乐器增加为乐曲带来的安静-热闹的情绪变化。

设计意图:在单独学习、记忆主题B、C旋律的基础上,回归乐曲检测听觉记忆。同时,聆听后进一步分析情绪变化与音乐要素间的关系,则是将对情绪的感知从感性体会上升为理性认识。

归纳结构,感知情绪

阶段目标:听辨、表现第二部分,了解“再现”的创作手法以及情绪变化因素。

听辨主题,归纳结构

(1)播放第二部分音频,引导学生听辨主题B、C位置是否与第一部分相同。

(2)观察结构表,了解乐曲“再现”的创作手法。

引子 A B A B C A 音效 A B A B C A 音效

感知情绪,表现主题

(1)分析第二部分演奏乐器、情绪变化

a、根据之前的聆听,分析主题B主奏乐器变化。

b、渗透第二部分除演奏乐器增加,弹拨乐器加强、低音部加重,也为乐曲带来了更为热闹的情绪变化。

再次聆听第二部分,从听觉上感受音乐情绪,并结合图谱及模拟演奏,表现主题B主奏乐器变化。

设计意图:通过结构表,直观了解“再现”的创作手法。并从听觉中感受器乐曲丰富的编配形式为乐曲带来的情绪变化。

课堂小结,完整表现

阶段目标:参与音乐表现,检测学习效果。

1、完整表现

完整播放乐曲,学生分别用演唱、图谱表现、伴奏三种方式表现3个音乐主题。

2、拓展乐曲信息

《森林的歌声》是台湾制作人吴金黛创作的自然音乐专辑《森林狂想曲》中的一首器乐曲,原名就叫做《森林狂想曲》。乐曲的鸣叫声收集了台湾山林中鸟类、蛙类、蝉类等100多种动物的真实声音。而这些声音也单独做为作品在整部专辑中出现。

设计意图:通过三种不同的方式表现各主题旋律,检测本课学习效果。

六、学习效果评价设计

(一)学生听辨音乐主题,运用举卡片、模拟演奏等方式表现,检测学习效果。

(二)采用形成性与终结性评价相结合的方法对学生个人的表现进行及时评价。

(三)有浓厚的学习兴趣,乐于参与音乐活动。

七、教学设计特点

注重音乐表现要素,围绕音乐旋律特点确定教学活动。

教师课前对作品进行细致分析,以各主题同头变尾结构特点为基础,针对主题A旋律围绕主和弦行进、主题B连续上行、主题C音区提高、节奏拉宽的旋律特点,以及乐曲两部分演奏乐器及声部配置的变化,制定切合的视唱乐谱、图谱表现、创编伴奏等教学活动。最终,引导学生从音乐表现要素出发,记忆、区分主题旋律。

重视音乐实践体验,在音乐活动中解决教学重、难点。

本课重视课标中提到的音乐实践体验过程,在教学中加入了许多演唱、表现等有实效性的音乐活动帮助区分音乐主题。在对主题A旋律的演唱中,为了快速解决学生演唱快节奏旋律的难点,采用了柯达伊手势、手指谱等让学生动起来的活动,既激发了学生的学习兴趣,同时也更为直观的关注到了音乐旋律特点。

同课章节目录