广东省广实高中2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题(解析版)

文档属性

| 名称 | 广东省广实高中2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题(解析版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 94.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 岳麓版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-20 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

广东实验中学 2020—2021 学年(下)高二年级期中考试

历 史

本试卷分选择题和非选择题两部分,共 6 页,满分 100 分,考试用时 75 分钟。注意事项:

答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、考号填写在答题卷上。

选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卷上对应题目的答案标号涂黑;如需改动, 用橡皮擦干净后,再选涂其它答案;不能答在试卷上。

非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效。

考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将答题卷收回。

第一部分选择题(共 48 分) 一、单选题(每题 3 分,共 48 分)

春秋时期,出现人才跨国流动现象。战国时,出现“客卿”一职,各国纷纷打破地域界限,

不拘一格地选拔有真才实学的异国人才担任军政要职,成为时代鲜明特征。“客卿”的出现 ( )

A. 使人才异地任职成为惯例 B. 有利于私学的发展C. 使“尚贤”思想成为主流 D. 促进官僚政治的形成

康熙曾发布“容教令”,认为西洋传教士“仰慕圣化”、“劳绩甚多”、“无违法之事”,其传教活动“不必禁止”。康熙晚年要求传教士尊重中国人敬天、祭祖、祀孔的习俗,否则不得传教。材料反映了( )

A. 专制统治阻碍西学东渐 B. 中西方文化对立难以调和

C. 传统文化倾向保守封闭 D. 宗教政策服务于统治需要

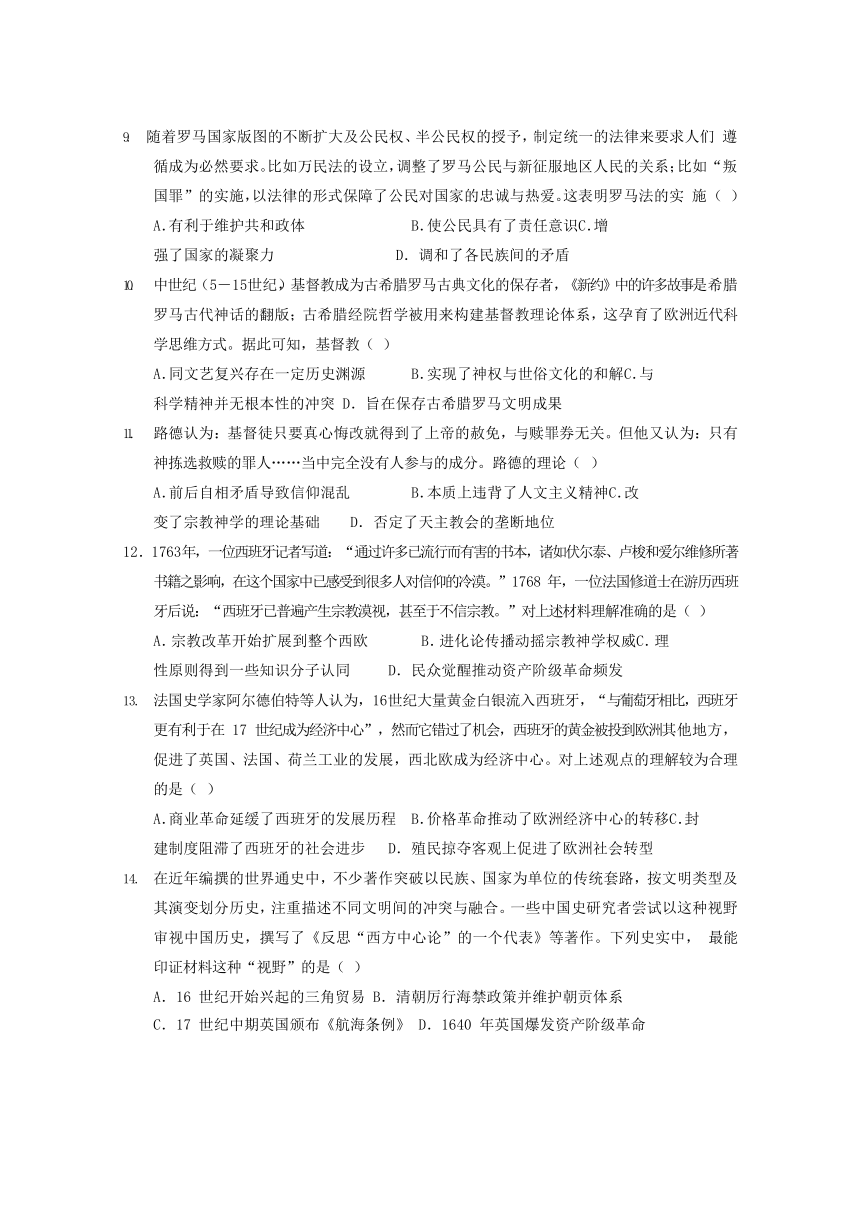

4114800497205右图是宋至清(鸦片战争前)我国粮食亩产量的变化情况示意图(据《中国历代粮食亩产研究》数据整理),该图现象出现的主要原因是( )

A. 精耕细作农业持续发展

B. 农业生产工具的不断创新 C. 玉米等高产作物大量引进 D. 政府鼓励大量开垦荒地

唐代将城市居民按坊居住并进行管理,宋代坊成为商业与居住混杂在一起的街区。城市由维护封建统治的堡垒,开始面向一般市民生活需求。此变化反映出( )

A. 经济成为城市发展的驱动力 B. 商业活动改善了城市的环境

C. 政府对城市的管理转入松弛 D. 下层市民开始主导城市生活

明朝万历年间常熟县令根据吴中风俗总结经验:“农事之获利倍而劳最,愚懦之民为之;工之获利二而劳多,雕巧之民为之;商贾之获利三而劳轻,心计之民为之;贩盐之获利

五而无劳,豪猾之民为之。”这一材料表明吴中( ) A.农产品商品化趋势明显 B.社会流动性趋于加强C.社会经济结构发生质变 D.地域分工已初步形成

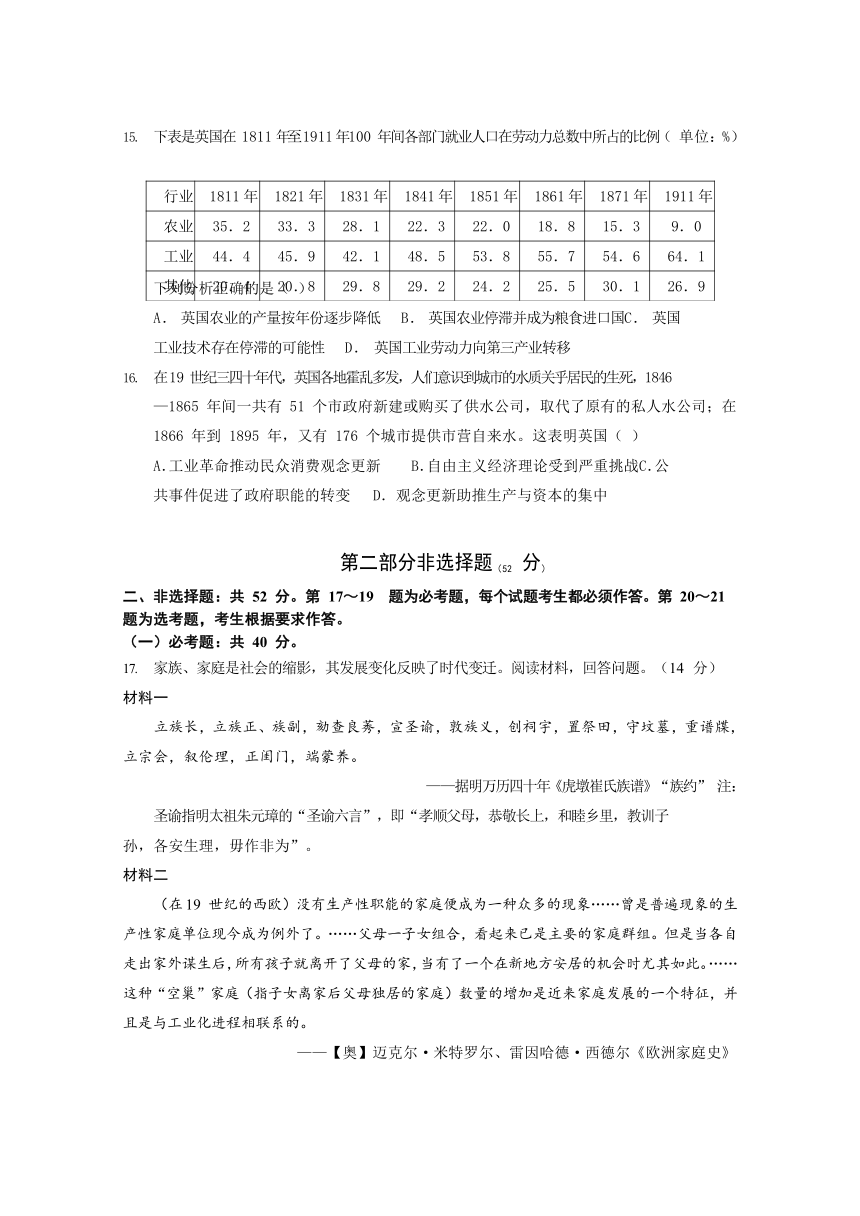

2834005495935下图是学者绘制的中国古代“天下”思想构造图。“天下”思想诞生于先秦时期,汉代以后进一步发展。由下图可推知,“天下”思想的核心是( )

“天下”思想构造图 A. 阴 阳 五 行 思 想 B. 君 权 神 授 思 想

C.儒家伦理道德 D.“大一统”思想

重庆大足宝顶石刻是南宋时形成的一座大型佛教密宗道场。在诸多佛教塑像中,却出现 了“报父母恩重经相”石刻群,成为颂扬父母含辛茹苦养育子女恩重如山、宣扬儒家孝道思想的典范。这一现象本质上说明( )

A.儒家历来有积极人世的情怀 B.儒学中的天命思想不断延续C.佛教因果轮回观念深入人心 D.理学道德教化功能得以凸显

在古代希腊,制定法律、审查执政官、执行司法权、使用陶片放逐法等权力皆由公民集 体行使。服兵役是公民的绝对义务,大多数城邦禁止男子独身。这些现象产生的背景是

( )

A.城邦至上理念盛行 B.希腊地区战争频繁C.民主政治出现危机 D.城邦重视公民素质

随着罗马国家版图的不断扩大及公民权、半公民权的授予,制定统一的法律来要求人们 遵循成为必然要求。比如万民法的设立,调整了罗马公民与新征服地区人民的关系;比如“叛国罪”的实施,以法律的形式保障了公民对国家的忠诚与热爱。这表明罗马法的实 施 ( )

A.有利于维护共和政体 B.使公民具有了责任意识C.增强了国家的凝聚力 D.调和了各民族间的矛盾

中世纪(5-15 世纪),基督教成为古希腊罗马古典文化的保存者,《新约》中的许多故事是希腊罗马古代神话的翻版;古希腊经院哲学被用来构建基督教理论体系,这孕育了欧洲近代科学思维方式。据此可知,基督教( )

A.同文艺复兴存在一定历史渊源 B.实现了神权与世俗文化的和解C.与科学精神并无根本性的冲突 D.旨在保存古希腊罗马文明成果

路德认为:基督徒只要真心悔改就得到了上帝的赦免,与赎罪券无关。但他又认为:只有神拣选救赎的罪人……当中完全没有人参与的成分。路德的理论( )

A.前后自相矛盾导致信仰混乱 B.本质上违背了人文主义精神C.改变了宗教神学的理论基础 D.否定了天主教会的垄断地位

12.1763 年,一位西班牙记者写道:“通过许多已流行而有害的书本,诸如伏尔泰、卢梭和爱尔维修所著书籍之影响,在这个国家中已感受到很多人对信仰的冷漠。”1768 年,一位法国修道士在游历西班牙后说:“西班牙已普遍产生宗教漠视,甚至于不信宗教。”对上述材料理解准确的是( )

A.宗教改革开始扩展到整个西欧 B.进化论传播动摇宗教神学权威C.理性原则得到一些知识分子认同 D.民众觉醒推动资产阶级革命频发

法国史学家阿尔德伯特等人认为,16 世纪大量黄金白银流入西班牙,“与葡萄牙相比,西班牙更有利于在 17 世纪成为经济中心”,然而它错过了机会,西班牙的黄金被投到欧洲其他地方,促进了英国、法国、荷兰工业的发展,西北欧成为经济中心。对上述观点的理解较为合理的是( )

A.商业革命延缓了西班牙的发展历程 B.价格革命推动了欧洲经济中心的转移C.封建制度阻滞了西班牙的社会进步 D.殖民掠夺客观上促进了欧洲社会转型

在近年编撰的世界通史中,不少著作突破以民族、国家为单位的传统套路,按文明类型及其演变划分历史,注重描述不同文明间的冲突与融合。一些中国史研究者尝试以这种视野审视中国历史,撰写了《反思“西方中心论”的一个代表》等著作。下列史实中, 最能印证材料这种“视野”的是( )

A.16 世纪开始兴起的三角贸易 B.清朝厉行海禁政策并维护朝贡体系

C.17 世纪中期英国颁布《航海条例》 D.1640 年英国爆发资产阶级革命

1276985516890行业

1811 年

1821 年

1831 年

1841 年

1851 年

1861 年

1871 年

1911 年

农业

35.2

33.3

28.1

22.3

22.0

18.8

15.3

9.0

工业

44.4

45.9

42.1

48.5

53.8

55.7

54.6

64.1

其他

20.4

20.8

29.8

29.2

24.2

25.5

30.1

26.9

行业

1811 年

1821 年

1831 年

1841 年

1851 年

1861 年

1871 年

1911 年

农业

35.2

33.3

28.1

22.3

22.0

18.8

15.3

9.0

工业

44.4

45.9

42.1

48.5

53.8

55.7

54.6

64.1

其他

20.4

20.8

29.8

29.2

24.2

25.5

30.1

26.9

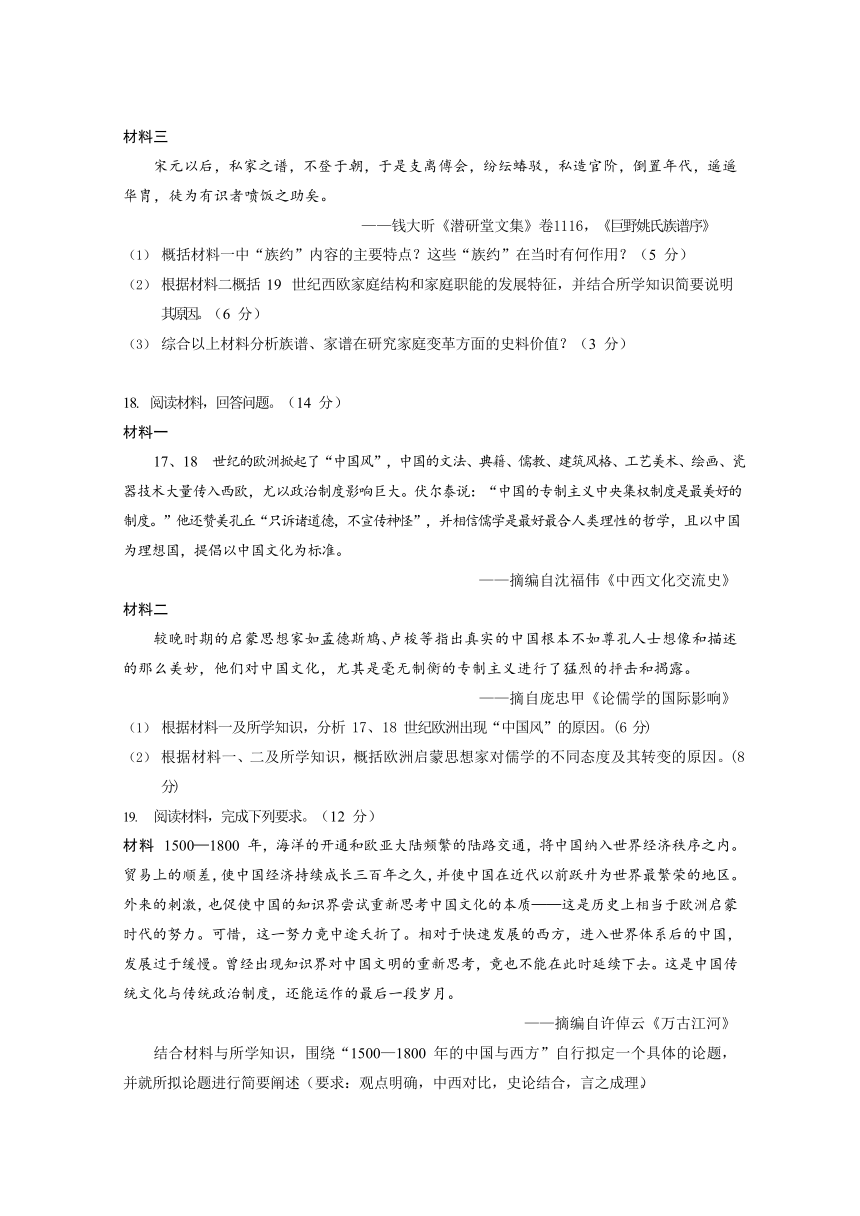

下表是英国在 1811 年至 1911 年 100 年间各部门就业人口在劳动力总数中所占的比例( 单位:%)

下列分析正确的是( )

A. 英国农业的产量按年份逐步降低 B. 英国农业停滞并成为粮食进口国C. 英国工业技术存在停滞的可能性 D. 英国工业劳动力向第三产业转移

在 19 世纪三四十年代,英国各地霍乱多发,人们意识到城市的水质关乎居民的生死,1846

—1865 年间一共有 51 个市政府新建或购买了供水公司,取代了原有的私人水公司;在1866 年到 1895 年,又有 176 个城市提供市营自来水。这表明英国( )

A.工业革命推动民众消费观念更新 B.自由主义经济理论受到严重挑战C.公共事件促进了政府职能的转变 D.观念更新助推生产与资本的集中

第二部分非选择题(52 分)

二、非选择题:共 52 分。第 17~19 题为必考题,每个试题考生都必须作答。第 20~21

题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题:共 40 分。

家族、家庭是社会的缩影,其发展变化反映了时代变迁。阅读材料,回答问题。(14 分)

材料一

立族长,立族正、族副,劾查良莠,宣圣谕,敦族义,创祠宇,置祭田,守坟墓,重谱牒,立宗会,叙伦理,正闺门,端蒙养。

——据明万历四十年《虎墩崔氏族谱》“族约” 注:圣谕指明太祖朱元璋的“圣谕六言”,即“孝顺父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子

孙,各安生理,毋作非为”。

材料二

(在 19 世纪的西欧)没有生产性职能的家庭便成为一种众多的现象……曾是普遍现象的生产性家庭单位现今成为例外了。……父母一子女组合,看起来已是主要的家庭群组。但是当各自走出家外谋生后,所有孩子就离开了父母的家,当有了一个在新地方安居的机会时尤其如此。……这种“空巢”家庭(指子女离家后父母独居的家庭)数量的增加是近来家庭发展的一个特征,并且是与工业化进程相联系的。

——【奥】迈克尔·米特罗尔、雷因哈德·西德尔《欧洲家庭史》

材料三

宋元以后,私家之谱,不登于朝,于是支离傅会,纷纭蝽驳,私造官阶,倒置年代,遥遥华胄,徒为有识者喷饭之助矣。

——钱大昕《潜研堂文集》卷 1116,《巨野姚氏族谱序》

概括材料一中“族约”内容的主要特点?这些“族约”在当时有何作用?(5 分)

根据材料二概括 19 世纪西欧家庭结构和家庭职能的发展特征,并结合所学知识简要说明其原因。(6 分)

综合以上材料分析族谱、家谱在研究家庭变革方面的史料价值?(3 分)

阅读材料,回答问题。(14 分)

材料一

17、18 世纪的欧洲掀起了“中国风”,中国的文法、典籍、儒教、建筑风格、工艺美术、绘画、瓷器技术大量传入西欧,尤以政治制度影响巨大。伏尔泰说:“中国的专制主义中央集权制度是最美好的制度。”他还赞美孔丘“只诉诸道德,不宣传神怪”,并相信儒学是最好最合人类理性的哲学,且以中国为理想国,提倡以中国文化为标准。

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

材料二

较晚时期的启蒙思想家如孟德斯鸠、卢梭等指出真实的中国根本不如尊孔人士想像和描述的那么美妙,他们对中国文化,尤其是毫无制衡的专制主义进行了猛烈的抨击和揭露。

——摘自庞忠甲《论儒学的国际影响》

根据材料一及所学知识,分析 17、18 世纪欧洲出现“中国风”的原因。(6 分)

根据材料一、二及所学知识,概括欧洲启蒙思想家对儒学的不同态度及其转变的原因。(8 分)

阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料 1500—1800 年,海洋的开通和欧亚大陆频繁的陆路交通,将中国纳入世界经济秩序之内。贸易上的顺差,使中国经济持续成长三百年之久,并使中国在近代以前跃升为世界最繁荣的地区。外来的刺激,也促使中国的知识界尝试重新思考中国文化的本质——这是历史上相当于欧洲启蒙时代的努力。可惜,这一努力竟中途夭折了。相对于快速发展的西方,进入世界体系后的中国,发展过于缓慢。曾经出现知识界对中国文明的重新思考,竟也不能在此时延续下去。这是中国传统文化与传统政治制度,还能运作的最后一段岁月。

——摘编自许倬云《万古江河》结合材料与所学知识,围绕“1500—1800 年的中国与西方”自行拟定一个具体的论题,

并就所拟论题进行简要阐述(要求:观点明确,中西对比,史论结合,言之成理)。

(二)选考题:共 12 分。请考生从 2 道题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。

选修 1:历史上重大改革回眸(12 分)

材料

刘邦建汉,恢复调整秦朝上计制度,令张苍以列侯居相府,领主郡国上计。县、道“秋冬集课,上计于所属郡国”,郡、国“岁尽,遣吏上计”。各郡、国上计于朝廷的计簿中,有关于各郡、国的户口、垦田、钱谷出入等的数量,也有关于各郡、国的盗贼多少以及边郡地区的戍卒、设施等不同簿籍。‘丞相受计(有时皇帝亲自主持),“以分田里,以令贡赋,以造器用,以制禄食,以起田役,以作军旅”,并“课其(指地方官)殿最,奏行赏罚”。由于上计制度同朝廷对郡、国地方官的考核制度密切相关,一些官员上计时虚报成绩以逃避考核的现象便时有发生,早在汉武帝时,就曾出现“流民愈多”而“计文不改”的弄虚作假的状况。

——据白寿彝主编《中国通史》

根据材料并结合所学知识,概括指出西汉上计制度的主要特点。(6 分)

根据材料并结合所学知识,简析西汉上计制度的作用。(6 分)

选修 4:中外历史人物评说(12 分)

材料

郭守敬,元代杰出的科学家。1231 年生于河北邢台,青年时期便以“习知水利,巧思绝人”而名闻天下。1262 年,忽必烈在上都召见他,他面陈水利六项建议,其第三项说到:“顺德(邢台地区)澧河东至古任城,失其故道,没民田千三百余顷。此水开修成河,其田即可 耕种,自小王村经滹沱,合入御河,通行舟筏。”深为忽必烈赏识,任命他为“提举诸路河渠”。1264 年,郭守敬行省西夏,修复大小河渠 68 条,灌溉农田 9 万余顷,“夏人共为立生祠于渠上”以表敬意。为考究黄河上源,曾乘船溯流而上,“自孟门以东,循河故道纵广数百里间,皆为测量地平,或可以分杀河势,或可以灌溉田土,具有图志。”后升任都水少监。1276 年, 都水监并入工部,任工部郎中。同年,受命巡视地方水利建设,亦同时率南北日官进行(历 法)实测,并提出了“历之本在于测验,而测验之器莫先仪表”的建议。1279 年,郭守敬向忽必烈提议进行全国范围的天文观测以编制新的历法。忽必烈接受了建议,派监候官在二十七个地方进行天文观测,称之为“四海测验”,在南海的测量点就是今天的黄岩岛。1280 年,

《授时历》编纂而成。1292 年,主持修复通惠河的工程。在研究大都地区的地理环境后,外于找到了正确处理继承和发展原有运河的途径,于 1293 年修通了这条运河。时人赞其为“公以纯德实学为世师法”。

——摘编自冉苒《郭守敬治水的思维特征》等

根据材料并结合所学知识,概括郭守敬科技创新活动的特点。(6 分)

根据材料并结合所学知识,简述郭守敬科技创新活动的历史价值。(6 分)

广东实验中学 2020—2021 学年(下)高二年级期中考试·历史

答案及说明

一、(每题 3 分,共 48 分)

D(据材料“出现‘客卿’一职,各国纷纷打破地域界限,不拘一格地选拔有真才实学的 异国人才担任军政要职”可知“客卿”推动了各国选拔贤能担任军政要职,打破了血 缘政治,促进了官僚政治的形成,故选 D 项;材料主旨意在说明选官制度的变革,不能证明异地任职成为惯例,排除 A 项;材料所述是人才的流动,没有涉及私学的发展, 排除 B 项;据所学春秋战国时期思想上百家争鸣,“尚贤”思想不是主流,排除 C 项。)

D(由材料“康熙晚年要求传教士尊重中国人敬天、祭祖、祀孔的习俗,否则不得传教” 可知天主教必须遵从中国传统思想文化,以维护自身统治,故选D 项;由材料“康

熙曾发布容教令”可知并未阻碍西学东渐,排除A 项;新航路开辟以后中西文化相互交流融合,排除B 项;材料强调统治者对宗教的态度而非传统文化自身的发展趋势,排除C 项。)

A (依据题干图示可知,宋至鸦片战争前我国粮食亩产量持续增加,这是对土地单位面积利用率提高的结果,与精耕细作生产方式发展密切有关,故 A 项正确。中国古代

自宋代以来农业工具基本没有创新,故 B 项错误。玉米等高产作物大量引进是在明朝中后期,无法说明宋元时期粮食亩产量的原因,故 C 项错误。对荒地大量开垦不一定能粮食亩产量,故D 项错误。)

A (结合所学知识可知,宋朝时期,随着商业的不断发展,市坊界限的严格限制被打破, 促进了商业的进一步发展,故A 正确。B 不合题干主旨,排除。市坊界限的打破并不能体现政府对城市的管理转入松弛,排除 C。 D 项“主导”说法片面,排除。)

B (据材料“农事之获利倍而劳最,愚懦之民为之;工之获利二而劳多,雕巧之民为之; 商贾之获利三而劳轻,心计之民为之;贩盐之获利五而无劳,豪猾之民为之”可知明 代吴中地区人们对于农业、手工业、商业有了与传统不同的认识,依据人们逐利的心 理,劳动力必然会向获利高的行业流入,故选 B 项;材料没有农产品商品化的相关信息,排除A 项;材料只是说明吴中地区人们对于从事农业、手工业、商业的不同认识,不能说明社会经济结构已经发生质变,排除C 项;材料没有体现地域分工, 排除D 项。)

C (“天下”思想构造图以“德”为中心,用“天命”和“革命”联系天与天子,用天子统领天下万民,这与儒家“有德为君”的仁政思想及“易姓革命”的思想相符,故选 C 项;阴阳,指世界上一切事物中都具有的两种既互相对立又互相联系的力量;五行即由“木、火、土、金、水”五种基本物质的运行和变化所构成,排除 A 项;“君权神授”指君主(国王)的权力来源于神,作为人民只可遵从君主的指示去做,不能反抗,与材料“革命”不符,排除 B 项;封建王朝统治全国为大一统,与材料“德” “革命”不符,排除 D 项。)

D (“在诸多佛教塑像中,却出现了‘报父母恩重经相’石刻群,成为颂扬父母含辛茹苦养育子女恩重如山、宣扬儒家孝道思想的典范”,可见儒家思想已经渗透进了佛教

的教义之中,可见儒家思想的道德教化作用,宋代儒家思想的代表就是理学,故选D 项;儒家历来有积极入世的情怀与材料强调儒家思想的教化作用不符,排除 A 项;儒学中的天命思想不断延续与材料强调儒学的教化作用不符,排除 B 项;材料强调的是儒家的教化功能,没有涉及佛教思想,排除 C 项。)

A (据材料“制定法律、审查执政官、执行司法权、使用陶片放逐法等权力皆由公民集

体行使。服兵役是公民的绝对义务,大多数城邦禁止男子独身”可知雅典公民参与城邦管理,城邦利益高于个人,故选 A 项;材料主旨意在说明城邦至上,个人服从城邦,没有涉及战争频繁的信息,排除 B 项;据材料“制定法律、审查执政官、执行司法权、使用陶片放逐法等权力皆由公民集体行使”可知,民主政治并未出现危机, 排除C 项;材料所述是城邦公民的权利与义务,不能说明城邦重视公民素质,排除 D 项。)

C (据材料“比如万民法的设立,调整了罗马公民与新征服地区人民的关系;比如‘叛国罪’的实施,以法律的形式保障了公民对国家的忠诚与热爱”可知罗马法的适时调 整缓和了矛盾,增强了凝聚力,故选 C 项;万民法设立时期已为罗马帝国时代,非共和时代,排除 A 项;材料“万民法的设立,调整了罗马公民与新征服地区人民的关系”突出罗马法在解决罗马公民与新征服地区人民的矛盾的作用,与公民责任意识 无关,排除 B 项;材料“……以法律的形式保障了公民对国家的忠诚与热爱”侧重公民与国家的关系,并非各族间的矛盾,排除 D 项。)

A (材料中体现了基督教对古希腊罗马文化的传承,而文艺复兴也有这一特点,说明基督教同文艺复兴存在一定历史渊源,故选 A 项;基督教与神权是两个不同的概念, 材料只提到基督教,并未提到神权,且材料中的现象并不会促进神权与世俗文化的和解,排除 B 项;基督教作为宗教是人类意识形态的反映,而科学则是对客观事物客观规律的探究,二者有着根本不同,排除 C 项;基督教作为一种宗教,其目的是弘扬宗教文化而非保存古希腊罗马文明成果,排除D 项。)

D (路德认为人的灵魂得救靠自己的信仰,而不取决于教会兜售的赎罪券,实质上否定了教会在人与上帝之间沟通的垄断地位,故选 D 项;路德一方面强调“只要真心悔改就得到了上帝的赦免”,另一方面又强调“当中完全没有人参与的成分”,可知理论确实存在前后自相矛盾的地方,但“导致信仰混乱”的说法与史实不符,排除 A 项;路德的“信仰得救”理论是人文主义在宗教领域的体现,排除 B 项;“当中完全没有人参与的成分”可知路德的理论仍以神创论和神决定论为基础,排除C 项。)

C (伏尔泰、卢梭是启蒙思想家,他们极力宣扬理性主义,“宗教漠视,甚至于不信宗教” 说明人们受理性主义的影响,不再迷信宗教,故选 C 项;材料描述的是启蒙运动,排除 A 项;进化论是 19 世纪出现的,排除B 项;材料描述的是人们不再迷信于宗教, 资产阶级革命频发在材料中没有体现,排除 D 项。)

D (题干内容主要述及大量黄金白银流入西欧之后,推动了西北欧工业的发展,进而促进了欧洲社会的转型,故选 D 项;根据所学知识可知,影响西班牙发展的是其政府没有把掠夺来的财富转化为资本,而不是商业革命,排除 A 项;根据题干中“与葡萄牙相比,西班牙更有利于在 17 世纪成为经济中心,然而它错过了机会”,说明西班牙并没有成为经济中心,也就没有“欧洲经济中心的转移”的说法,排除 B 项;题干中述及的是西班牙没有把财富转化为资本才导致它“错过了机会”,没有强调社会制度的原因,排除 C 项。)

A (材料强调“不同文明间的冲突与融合”。三角贸易使得欧洲、非洲、美洲的联系更加紧密,这个过程中也伴随着三大洲不同文明间的冲突与融合,故 A 项正确;清朝厉行的海禁政策,消极的抵御西方文明的冲击,未体现不同文明间的融合,故 B 项错误; 英国颁布《航海条例》,针对海上贸易强国荷兰,体现的是工业资本与商业资本的对抗,故 C 项错误;英国资产阶级革命的爆发,体现的是资本主义与封建主义的矛盾, 故 D 项错误。)

C (据表可知 1811 至 1911 年间工业就业比例呈上升趋势,而其他行业就业比例虽有上升但幅度不大,可见此时英国工业发展,但可能速度慢甚至停滞,故选 C 项;“逐步”

一词不符合表格内容,排除 A 项;比例下降不代表停滞,且粮食是否进口无法得知, 排除 B 项;工业就业比例总体上升,且百年间其他行业就业比例增长不明显,排除D 项。)

C (根据题干材料并结合所学知识可知,工业革命时期,由于水质问题引发霍乱,政府开办市营自来水公司以解决问题,反映出面临公共事件危机,政府承担起部分公共服务职能,故选 C 项;题干材料没有体现民众的消费问题,民众消费观念更新也就无从谈起,排除 A 项;结合所学知识可知,19 世纪自由主义经济理论风靡全欧洲,B 项与史实不符,排除 B 项;第二次工业革命助推生产与资本的集中,而题干时间是第一次工业革命完成时期,且题干材料与垄断无关,排除D 项。)

二、非选择题。(52 分)

17.(1)特点:宣扬教化,维护等级制度;强调伦理道德,体现儒家思想;重视宗族关系管理。(3分,答出其中两点即可)

作用:约束族人言行,调节家庭关系,凝聚宗族力量,稳定社会秩序。(2分)

特征:家庭结构:父母独居家庭数量增加;

家庭职能:家庭的生产职能逐渐消失。(2分)

原因:工业革命,机器生产逐渐取代家庭手工业,工厂制度成为普遍的生产组织形式,雇佣劳动者进入工厂做工;城市化进程加快,人口流动加强;年轻人独立意识增强(若答启蒙思想的影响也可)。(4分,每点2分)

价值:族谱在一定程度上能反映当时的家庭和社会状况,具有较高的史料价值;(1分)但是族谱、家谱本身严谨性不够,存在为尊者讳、为亲者讳的情况,有虚假成分,需要与其他史料印证。(2 分)

18.(1)原因:中西经济文化交流的发展;启蒙思想家们的理论建设要求;中国文化自身的吸引力(儒家民本思想)。(6分)

(2)态度:伏尔泰尊崇儒学,(1分)认为儒学是最好最符合人类理性的哲学。(1分) 孟德斯鸠、卢梭批判儒学,(1分)认为儒学维护专制主义统治。(1分)

原因:①反封建专制的需要;②中西方交流加深;③中国发展落后于欧洲;④欧洲中心论的兴起;⑤欧洲科学的迅猛发展和进步观念的普及等。(8分)

19.

示例一:

论题:新航路开辟促进中国商品经济发展

论证:1500年,新航路开辟以来,西欧各国走上殖民扩张道路,掠夺大量财富,对中国

丝绸、瓷器等商品的需求大大增加。新航路的开辟也便利了中西经济交流。明清时期的中国自给自足的小农经济占主导,政府实行严格的“海禁”、“闭关锁国”政策,因此在中西贸易往来中中国处于出超地位。欧洲大量的黄金白银等贵金属流入中国,刺激了中国商品经济的发展,中国成为世界经济中心。

由此可见,1500—1800年期间,新航路的开辟推动中西贸易往来,促进中国商品经济发

展。示例二:

论题:新航路开辟后中西差距渐显

论证:新航路开辟以后 ,西欧各国走上了殖民扩张道路,掠夺大量的黄金白银,促进

西欧商品经济和资本主义的迅速发展,封建制度走向衰落,最终推动了西欧社会转型。新航路的开辟虽然推动了中西贸易往来,刺激中国商品经济的发展,但是由于中国明清政府坚持“海禁”“闭关锁国”政策,加上根深蒂固的小农经济和传统理学的主导严重

阻碍了中国商品经济发展和资本主义萌芽,处于封建社会晚期的中国从此逐渐落伍于西方。

由此可见,新航路的开辟使中西走上了两条截然不同的发展道路,中西差距逐渐拉大。

其他:论题:新航路开辟推动西学东渐;1500—1800期间中国与西方国力逐渐易位;

20. (1)特点:承袭秦制,有所损益;政府重视,制度严密,内容详实;经济管控与吏治建设相结合。(6分)

(2)作用:便于中央及时了解地方经济发展和社会治安等状况,有助于减少决策失误, 提高行政效率;便于考核官吏与澄清吏治,有利于加强专制主义中央集权制度;有利于巩固封建国有经济,促进西汉经济的恢复与发展;整顿吏治实际效能有限,未能从根本上解决官员贪腐问题。(6分)

21.(1)特点:注重对水利的综合利用;重视调查研究(或注重测验);将继承传统与趋时创新相结合;具有明显的实学色彩(或重视实用;或与民生联系紧密);服务统治阶层的目的明显;将水利实践与天文探索相结合。(每点2分,答三点得6分)

(2)历史价值:推动了农田水利及相关事业的发展;为后世科学研究提供了重要启示和方法;有利于加强中央对地方的管控;促进了边远地区的开发;为维护国家统一、领土完整提供了史实依据;《授时历》被后世沿用,通惠河泽被后世。(每1点2分,任意三点6分)

历 史

本试卷分选择题和非选择题两部分,共 6 页,满分 100 分,考试用时 75 分钟。注意事项:

答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、考号填写在答题卷上。

选择题每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题卷上对应题目的答案标号涂黑;如需改动, 用橡皮擦干净后,再选涂其它答案;不能答在试卷上。

非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卷各题目指定区域内的相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案;不准使用铅笔和涂改液.不按以上要求作答的答案无效。

考生必须保持答题卡的整洁,考试结束后,将答题卷收回。

第一部分选择题(共 48 分) 一、单选题(每题 3 分,共 48 分)

春秋时期,出现人才跨国流动现象。战国时,出现“客卿”一职,各国纷纷打破地域界限,

不拘一格地选拔有真才实学的异国人才担任军政要职,成为时代鲜明特征。“客卿”的出现 ( )

A. 使人才异地任职成为惯例 B. 有利于私学的发展C. 使“尚贤”思想成为主流 D. 促进官僚政治的形成

康熙曾发布“容教令”,认为西洋传教士“仰慕圣化”、“劳绩甚多”、“无违法之事”,其传教活动“不必禁止”。康熙晚年要求传教士尊重中国人敬天、祭祖、祀孔的习俗,否则不得传教。材料反映了( )

A. 专制统治阻碍西学东渐 B. 中西方文化对立难以调和

C. 传统文化倾向保守封闭 D. 宗教政策服务于统治需要

4114800497205右图是宋至清(鸦片战争前)我国粮食亩产量的变化情况示意图(据《中国历代粮食亩产研究》数据整理),该图现象出现的主要原因是( )

A. 精耕细作农业持续发展

B. 农业生产工具的不断创新 C. 玉米等高产作物大量引进 D. 政府鼓励大量开垦荒地

唐代将城市居民按坊居住并进行管理,宋代坊成为商业与居住混杂在一起的街区。城市由维护封建统治的堡垒,开始面向一般市民生活需求。此变化反映出( )

A. 经济成为城市发展的驱动力 B. 商业活动改善了城市的环境

C. 政府对城市的管理转入松弛 D. 下层市民开始主导城市生活

明朝万历年间常熟县令根据吴中风俗总结经验:“农事之获利倍而劳最,愚懦之民为之;工之获利二而劳多,雕巧之民为之;商贾之获利三而劳轻,心计之民为之;贩盐之获利

五而无劳,豪猾之民为之。”这一材料表明吴中( ) A.农产品商品化趋势明显 B.社会流动性趋于加强C.社会经济结构发生质变 D.地域分工已初步形成

2834005495935下图是学者绘制的中国古代“天下”思想构造图。“天下”思想诞生于先秦时期,汉代以后进一步发展。由下图可推知,“天下”思想的核心是( )

“天下”思想构造图 A. 阴 阳 五 行 思 想 B. 君 权 神 授 思 想

C.儒家伦理道德 D.“大一统”思想

重庆大足宝顶石刻是南宋时形成的一座大型佛教密宗道场。在诸多佛教塑像中,却出现 了“报父母恩重经相”石刻群,成为颂扬父母含辛茹苦养育子女恩重如山、宣扬儒家孝道思想的典范。这一现象本质上说明( )

A.儒家历来有积极人世的情怀 B.儒学中的天命思想不断延续C.佛教因果轮回观念深入人心 D.理学道德教化功能得以凸显

在古代希腊,制定法律、审查执政官、执行司法权、使用陶片放逐法等权力皆由公民集 体行使。服兵役是公民的绝对义务,大多数城邦禁止男子独身。这些现象产生的背景是

( )

A.城邦至上理念盛行 B.希腊地区战争频繁C.民主政治出现危机 D.城邦重视公民素质

随着罗马国家版图的不断扩大及公民权、半公民权的授予,制定统一的法律来要求人们 遵循成为必然要求。比如万民法的设立,调整了罗马公民与新征服地区人民的关系;比如“叛国罪”的实施,以法律的形式保障了公民对国家的忠诚与热爱。这表明罗马法的实 施 ( )

A.有利于维护共和政体 B.使公民具有了责任意识C.增强了国家的凝聚力 D.调和了各民族间的矛盾

中世纪(5-15 世纪),基督教成为古希腊罗马古典文化的保存者,《新约》中的许多故事是希腊罗马古代神话的翻版;古希腊经院哲学被用来构建基督教理论体系,这孕育了欧洲近代科学思维方式。据此可知,基督教( )

A.同文艺复兴存在一定历史渊源 B.实现了神权与世俗文化的和解C.与科学精神并无根本性的冲突 D.旨在保存古希腊罗马文明成果

路德认为:基督徒只要真心悔改就得到了上帝的赦免,与赎罪券无关。但他又认为:只有神拣选救赎的罪人……当中完全没有人参与的成分。路德的理论( )

A.前后自相矛盾导致信仰混乱 B.本质上违背了人文主义精神C.改变了宗教神学的理论基础 D.否定了天主教会的垄断地位

12.1763 年,一位西班牙记者写道:“通过许多已流行而有害的书本,诸如伏尔泰、卢梭和爱尔维修所著书籍之影响,在这个国家中已感受到很多人对信仰的冷漠。”1768 年,一位法国修道士在游历西班牙后说:“西班牙已普遍产生宗教漠视,甚至于不信宗教。”对上述材料理解准确的是( )

A.宗教改革开始扩展到整个西欧 B.进化论传播动摇宗教神学权威C.理性原则得到一些知识分子认同 D.民众觉醒推动资产阶级革命频发

法国史学家阿尔德伯特等人认为,16 世纪大量黄金白银流入西班牙,“与葡萄牙相比,西班牙更有利于在 17 世纪成为经济中心”,然而它错过了机会,西班牙的黄金被投到欧洲其他地方,促进了英国、法国、荷兰工业的发展,西北欧成为经济中心。对上述观点的理解较为合理的是( )

A.商业革命延缓了西班牙的发展历程 B.价格革命推动了欧洲经济中心的转移C.封建制度阻滞了西班牙的社会进步 D.殖民掠夺客观上促进了欧洲社会转型

在近年编撰的世界通史中,不少著作突破以民族、国家为单位的传统套路,按文明类型及其演变划分历史,注重描述不同文明间的冲突与融合。一些中国史研究者尝试以这种视野审视中国历史,撰写了《反思“西方中心论”的一个代表》等著作。下列史实中, 最能印证材料这种“视野”的是( )

A.16 世纪开始兴起的三角贸易 B.清朝厉行海禁政策并维护朝贡体系

C.17 世纪中期英国颁布《航海条例》 D.1640 年英国爆发资产阶级革命

1276985516890行业

1811 年

1821 年

1831 年

1841 年

1851 年

1861 年

1871 年

1911 年

农业

35.2

33.3

28.1

22.3

22.0

18.8

15.3

9.0

工业

44.4

45.9

42.1

48.5

53.8

55.7

54.6

64.1

其他

20.4

20.8

29.8

29.2

24.2

25.5

30.1

26.9

行业

1811 年

1821 年

1831 年

1841 年

1851 年

1861 年

1871 年

1911 年

农业

35.2

33.3

28.1

22.3

22.0

18.8

15.3

9.0

工业

44.4

45.9

42.1

48.5

53.8

55.7

54.6

64.1

其他

20.4

20.8

29.8

29.2

24.2

25.5

30.1

26.9

下表是英国在 1811 年至 1911 年 100 年间各部门就业人口在劳动力总数中所占的比例( 单位:%)

下列分析正确的是( )

A. 英国农业的产量按年份逐步降低 B. 英国农业停滞并成为粮食进口国C. 英国工业技术存在停滞的可能性 D. 英国工业劳动力向第三产业转移

在 19 世纪三四十年代,英国各地霍乱多发,人们意识到城市的水质关乎居民的生死,1846

—1865 年间一共有 51 个市政府新建或购买了供水公司,取代了原有的私人水公司;在1866 年到 1895 年,又有 176 个城市提供市营自来水。这表明英国( )

A.工业革命推动民众消费观念更新 B.自由主义经济理论受到严重挑战C.公共事件促进了政府职能的转变 D.观念更新助推生产与资本的集中

第二部分非选择题(52 分)

二、非选择题:共 52 分。第 17~19 题为必考题,每个试题考生都必须作答。第 20~21

题为选考题,考生根据要求作答。

(一)必考题:共 40 分。

家族、家庭是社会的缩影,其发展变化反映了时代变迁。阅读材料,回答问题。(14 分)

材料一

立族长,立族正、族副,劾查良莠,宣圣谕,敦族义,创祠宇,置祭田,守坟墓,重谱牒,立宗会,叙伦理,正闺门,端蒙养。

——据明万历四十年《虎墩崔氏族谱》“族约” 注:圣谕指明太祖朱元璋的“圣谕六言”,即“孝顺父母,恭敬长上,和睦乡里,教训子

孙,各安生理,毋作非为”。

材料二

(在 19 世纪的西欧)没有生产性职能的家庭便成为一种众多的现象……曾是普遍现象的生产性家庭单位现今成为例外了。……父母一子女组合,看起来已是主要的家庭群组。但是当各自走出家外谋生后,所有孩子就离开了父母的家,当有了一个在新地方安居的机会时尤其如此。……这种“空巢”家庭(指子女离家后父母独居的家庭)数量的增加是近来家庭发展的一个特征,并且是与工业化进程相联系的。

——【奥】迈克尔·米特罗尔、雷因哈德·西德尔《欧洲家庭史》

材料三

宋元以后,私家之谱,不登于朝,于是支离傅会,纷纭蝽驳,私造官阶,倒置年代,遥遥华胄,徒为有识者喷饭之助矣。

——钱大昕《潜研堂文集》卷 1116,《巨野姚氏族谱序》

概括材料一中“族约”内容的主要特点?这些“族约”在当时有何作用?(5 分)

根据材料二概括 19 世纪西欧家庭结构和家庭职能的发展特征,并结合所学知识简要说明其原因。(6 分)

综合以上材料分析族谱、家谱在研究家庭变革方面的史料价值?(3 分)

阅读材料,回答问题。(14 分)

材料一

17、18 世纪的欧洲掀起了“中国风”,中国的文法、典籍、儒教、建筑风格、工艺美术、绘画、瓷器技术大量传入西欧,尤以政治制度影响巨大。伏尔泰说:“中国的专制主义中央集权制度是最美好的制度。”他还赞美孔丘“只诉诸道德,不宣传神怪”,并相信儒学是最好最合人类理性的哲学,且以中国为理想国,提倡以中国文化为标准。

——摘编自沈福伟《中西文化交流史》

材料二

较晚时期的启蒙思想家如孟德斯鸠、卢梭等指出真实的中国根本不如尊孔人士想像和描述的那么美妙,他们对中国文化,尤其是毫无制衡的专制主义进行了猛烈的抨击和揭露。

——摘自庞忠甲《论儒学的国际影响》

根据材料一及所学知识,分析 17、18 世纪欧洲出现“中国风”的原因。(6 分)

根据材料一、二及所学知识,概括欧洲启蒙思想家对儒学的不同态度及其转变的原因。(8 分)

阅读材料,完成下列要求。(12 分)

材料 1500—1800 年,海洋的开通和欧亚大陆频繁的陆路交通,将中国纳入世界经济秩序之内。贸易上的顺差,使中国经济持续成长三百年之久,并使中国在近代以前跃升为世界最繁荣的地区。外来的刺激,也促使中国的知识界尝试重新思考中国文化的本质——这是历史上相当于欧洲启蒙时代的努力。可惜,这一努力竟中途夭折了。相对于快速发展的西方,进入世界体系后的中国,发展过于缓慢。曾经出现知识界对中国文明的重新思考,竟也不能在此时延续下去。这是中国传统文化与传统政治制度,还能运作的最后一段岁月。

——摘编自许倬云《万古江河》结合材料与所学知识,围绕“1500—1800 年的中国与西方”自行拟定一个具体的论题,

并就所拟论题进行简要阐述(要求:观点明确,中西对比,史论结合,言之成理)。

(二)选考题:共 12 分。请考生从 2 道题中任选一题作答。如果多做,则按所做的第一题计分。

选修 1:历史上重大改革回眸(12 分)

材料

刘邦建汉,恢复调整秦朝上计制度,令张苍以列侯居相府,领主郡国上计。县、道“秋冬集课,上计于所属郡国”,郡、国“岁尽,遣吏上计”。各郡、国上计于朝廷的计簿中,有关于各郡、国的户口、垦田、钱谷出入等的数量,也有关于各郡、国的盗贼多少以及边郡地区的戍卒、设施等不同簿籍。‘丞相受计(有时皇帝亲自主持),“以分田里,以令贡赋,以造器用,以制禄食,以起田役,以作军旅”,并“课其(指地方官)殿最,奏行赏罚”。由于上计制度同朝廷对郡、国地方官的考核制度密切相关,一些官员上计时虚报成绩以逃避考核的现象便时有发生,早在汉武帝时,就曾出现“流民愈多”而“计文不改”的弄虚作假的状况。

——据白寿彝主编《中国通史》

根据材料并结合所学知识,概括指出西汉上计制度的主要特点。(6 分)

根据材料并结合所学知识,简析西汉上计制度的作用。(6 分)

选修 4:中外历史人物评说(12 分)

材料

郭守敬,元代杰出的科学家。1231 年生于河北邢台,青年时期便以“习知水利,巧思绝人”而名闻天下。1262 年,忽必烈在上都召见他,他面陈水利六项建议,其第三项说到:“顺德(邢台地区)澧河东至古任城,失其故道,没民田千三百余顷。此水开修成河,其田即可 耕种,自小王村经滹沱,合入御河,通行舟筏。”深为忽必烈赏识,任命他为“提举诸路河渠”。1264 年,郭守敬行省西夏,修复大小河渠 68 条,灌溉农田 9 万余顷,“夏人共为立生祠于渠上”以表敬意。为考究黄河上源,曾乘船溯流而上,“自孟门以东,循河故道纵广数百里间,皆为测量地平,或可以分杀河势,或可以灌溉田土,具有图志。”后升任都水少监。1276 年, 都水监并入工部,任工部郎中。同年,受命巡视地方水利建设,亦同时率南北日官进行(历 法)实测,并提出了“历之本在于测验,而测验之器莫先仪表”的建议。1279 年,郭守敬向忽必烈提议进行全国范围的天文观测以编制新的历法。忽必烈接受了建议,派监候官在二十七个地方进行天文观测,称之为“四海测验”,在南海的测量点就是今天的黄岩岛。1280 年,

《授时历》编纂而成。1292 年,主持修复通惠河的工程。在研究大都地区的地理环境后,外于找到了正确处理继承和发展原有运河的途径,于 1293 年修通了这条运河。时人赞其为“公以纯德实学为世师法”。

——摘编自冉苒《郭守敬治水的思维特征》等

根据材料并结合所学知识,概括郭守敬科技创新活动的特点。(6 分)

根据材料并结合所学知识,简述郭守敬科技创新活动的历史价值。(6 分)

广东实验中学 2020—2021 学年(下)高二年级期中考试·历史

答案及说明

一、(每题 3 分,共 48 分)

D(据材料“出现‘客卿’一职,各国纷纷打破地域界限,不拘一格地选拔有真才实学的 异国人才担任军政要职”可知“客卿”推动了各国选拔贤能担任军政要职,打破了血 缘政治,促进了官僚政治的形成,故选 D 项;材料主旨意在说明选官制度的变革,不能证明异地任职成为惯例,排除 A 项;材料所述是人才的流动,没有涉及私学的发展, 排除 B 项;据所学春秋战国时期思想上百家争鸣,“尚贤”思想不是主流,排除 C 项。)

D(由材料“康熙晚年要求传教士尊重中国人敬天、祭祖、祀孔的习俗,否则不得传教” 可知天主教必须遵从中国传统思想文化,以维护自身统治,故选D 项;由材料“康

熙曾发布容教令”可知并未阻碍西学东渐,排除A 项;新航路开辟以后中西文化相互交流融合,排除B 项;材料强调统治者对宗教的态度而非传统文化自身的发展趋势,排除C 项。)

A (依据题干图示可知,宋至鸦片战争前我国粮食亩产量持续增加,这是对土地单位面积利用率提高的结果,与精耕细作生产方式发展密切有关,故 A 项正确。中国古代

自宋代以来农业工具基本没有创新,故 B 项错误。玉米等高产作物大量引进是在明朝中后期,无法说明宋元时期粮食亩产量的原因,故 C 项错误。对荒地大量开垦不一定能粮食亩产量,故D 项错误。)

A (结合所学知识可知,宋朝时期,随着商业的不断发展,市坊界限的严格限制被打破, 促进了商业的进一步发展,故A 正确。B 不合题干主旨,排除。市坊界限的打破并不能体现政府对城市的管理转入松弛,排除 C。 D 项“主导”说法片面,排除。)

B (据材料“农事之获利倍而劳最,愚懦之民为之;工之获利二而劳多,雕巧之民为之; 商贾之获利三而劳轻,心计之民为之;贩盐之获利五而无劳,豪猾之民为之”可知明 代吴中地区人们对于农业、手工业、商业有了与传统不同的认识,依据人们逐利的心 理,劳动力必然会向获利高的行业流入,故选 B 项;材料没有农产品商品化的相关信息,排除A 项;材料只是说明吴中地区人们对于从事农业、手工业、商业的不同认识,不能说明社会经济结构已经发生质变,排除C 项;材料没有体现地域分工, 排除D 项。)

C (“天下”思想构造图以“德”为中心,用“天命”和“革命”联系天与天子,用天子统领天下万民,这与儒家“有德为君”的仁政思想及“易姓革命”的思想相符,故选 C 项;阴阳,指世界上一切事物中都具有的两种既互相对立又互相联系的力量;五行即由“木、火、土、金、水”五种基本物质的运行和变化所构成,排除 A 项;“君权神授”指君主(国王)的权力来源于神,作为人民只可遵从君主的指示去做,不能反抗,与材料“革命”不符,排除 B 项;封建王朝统治全国为大一统,与材料“德” “革命”不符,排除 D 项。)

D (“在诸多佛教塑像中,却出现了‘报父母恩重经相’石刻群,成为颂扬父母含辛茹苦养育子女恩重如山、宣扬儒家孝道思想的典范”,可见儒家思想已经渗透进了佛教

的教义之中,可见儒家思想的道德教化作用,宋代儒家思想的代表就是理学,故选D 项;儒家历来有积极入世的情怀与材料强调儒家思想的教化作用不符,排除 A 项;儒学中的天命思想不断延续与材料强调儒学的教化作用不符,排除 B 项;材料强调的是儒家的教化功能,没有涉及佛教思想,排除 C 项。)

A (据材料“制定法律、审查执政官、执行司法权、使用陶片放逐法等权力皆由公民集

体行使。服兵役是公民的绝对义务,大多数城邦禁止男子独身”可知雅典公民参与城邦管理,城邦利益高于个人,故选 A 项;材料主旨意在说明城邦至上,个人服从城邦,没有涉及战争频繁的信息,排除 B 项;据材料“制定法律、审查执政官、执行司法权、使用陶片放逐法等权力皆由公民集体行使”可知,民主政治并未出现危机, 排除C 项;材料所述是城邦公民的权利与义务,不能说明城邦重视公民素质,排除 D 项。)

C (据材料“比如万民法的设立,调整了罗马公民与新征服地区人民的关系;比如‘叛国罪’的实施,以法律的形式保障了公民对国家的忠诚与热爱”可知罗马法的适时调 整缓和了矛盾,增强了凝聚力,故选 C 项;万民法设立时期已为罗马帝国时代,非共和时代,排除 A 项;材料“万民法的设立,调整了罗马公民与新征服地区人民的关系”突出罗马法在解决罗马公民与新征服地区人民的矛盾的作用,与公民责任意识 无关,排除 B 项;材料“……以法律的形式保障了公民对国家的忠诚与热爱”侧重公民与国家的关系,并非各族间的矛盾,排除 D 项。)

A (材料中体现了基督教对古希腊罗马文化的传承,而文艺复兴也有这一特点,说明基督教同文艺复兴存在一定历史渊源,故选 A 项;基督教与神权是两个不同的概念, 材料只提到基督教,并未提到神权,且材料中的现象并不会促进神权与世俗文化的和解,排除 B 项;基督教作为宗教是人类意识形态的反映,而科学则是对客观事物客观规律的探究,二者有着根本不同,排除 C 项;基督教作为一种宗教,其目的是弘扬宗教文化而非保存古希腊罗马文明成果,排除D 项。)

D (路德认为人的灵魂得救靠自己的信仰,而不取决于教会兜售的赎罪券,实质上否定了教会在人与上帝之间沟通的垄断地位,故选 D 项;路德一方面强调“只要真心悔改就得到了上帝的赦免”,另一方面又强调“当中完全没有人参与的成分”,可知理论确实存在前后自相矛盾的地方,但“导致信仰混乱”的说法与史实不符,排除 A 项;路德的“信仰得救”理论是人文主义在宗教领域的体现,排除 B 项;“当中完全没有人参与的成分”可知路德的理论仍以神创论和神决定论为基础,排除C 项。)

C (伏尔泰、卢梭是启蒙思想家,他们极力宣扬理性主义,“宗教漠视,甚至于不信宗教” 说明人们受理性主义的影响,不再迷信宗教,故选 C 项;材料描述的是启蒙运动,排除 A 项;进化论是 19 世纪出现的,排除B 项;材料描述的是人们不再迷信于宗教, 资产阶级革命频发在材料中没有体现,排除 D 项。)

D (题干内容主要述及大量黄金白银流入西欧之后,推动了西北欧工业的发展,进而促进了欧洲社会的转型,故选 D 项;根据所学知识可知,影响西班牙发展的是其政府没有把掠夺来的财富转化为资本,而不是商业革命,排除 A 项;根据题干中“与葡萄牙相比,西班牙更有利于在 17 世纪成为经济中心,然而它错过了机会”,说明西班牙并没有成为经济中心,也就没有“欧洲经济中心的转移”的说法,排除 B 项;题干中述及的是西班牙没有把财富转化为资本才导致它“错过了机会”,没有强调社会制度的原因,排除 C 项。)

A (材料强调“不同文明间的冲突与融合”。三角贸易使得欧洲、非洲、美洲的联系更加紧密,这个过程中也伴随着三大洲不同文明间的冲突与融合,故 A 项正确;清朝厉行的海禁政策,消极的抵御西方文明的冲击,未体现不同文明间的融合,故 B 项错误; 英国颁布《航海条例》,针对海上贸易强国荷兰,体现的是工业资本与商业资本的对抗,故 C 项错误;英国资产阶级革命的爆发,体现的是资本主义与封建主义的矛盾, 故 D 项错误。)

C (据表可知 1811 至 1911 年间工业就业比例呈上升趋势,而其他行业就业比例虽有上升但幅度不大,可见此时英国工业发展,但可能速度慢甚至停滞,故选 C 项;“逐步”

一词不符合表格内容,排除 A 项;比例下降不代表停滞,且粮食是否进口无法得知, 排除 B 项;工业就业比例总体上升,且百年间其他行业就业比例增长不明显,排除D 项。)

C (根据题干材料并结合所学知识可知,工业革命时期,由于水质问题引发霍乱,政府开办市营自来水公司以解决问题,反映出面临公共事件危机,政府承担起部分公共服务职能,故选 C 项;题干材料没有体现民众的消费问题,民众消费观念更新也就无从谈起,排除 A 项;结合所学知识可知,19 世纪自由主义经济理论风靡全欧洲,B 项与史实不符,排除 B 项;第二次工业革命助推生产与资本的集中,而题干时间是第一次工业革命完成时期,且题干材料与垄断无关,排除D 项。)

二、非选择题。(52 分)

17.(1)特点:宣扬教化,维护等级制度;强调伦理道德,体现儒家思想;重视宗族关系管理。(3分,答出其中两点即可)

作用:约束族人言行,调节家庭关系,凝聚宗族力量,稳定社会秩序。(2分)

特征:家庭结构:父母独居家庭数量增加;

家庭职能:家庭的生产职能逐渐消失。(2分)

原因:工业革命,机器生产逐渐取代家庭手工业,工厂制度成为普遍的生产组织形式,雇佣劳动者进入工厂做工;城市化进程加快,人口流动加强;年轻人独立意识增强(若答启蒙思想的影响也可)。(4分,每点2分)

价值:族谱在一定程度上能反映当时的家庭和社会状况,具有较高的史料价值;(1分)但是族谱、家谱本身严谨性不够,存在为尊者讳、为亲者讳的情况,有虚假成分,需要与其他史料印证。(2 分)

18.(1)原因:中西经济文化交流的发展;启蒙思想家们的理论建设要求;中国文化自身的吸引力(儒家民本思想)。(6分)

(2)态度:伏尔泰尊崇儒学,(1分)认为儒学是最好最符合人类理性的哲学。(1分) 孟德斯鸠、卢梭批判儒学,(1分)认为儒学维护专制主义统治。(1分)

原因:①反封建专制的需要;②中西方交流加深;③中国发展落后于欧洲;④欧洲中心论的兴起;⑤欧洲科学的迅猛发展和进步观念的普及等。(8分)

19.

示例一:

论题:新航路开辟促进中国商品经济发展

论证:1500年,新航路开辟以来,西欧各国走上殖民扩张道路,掠夺大量财富,对中国

丝绸、瓷器等商品的需求大大增加。新航路的开辟也便利了中西经济交流。明清时期的中国自给自足的小农经济占主导,政府实行严格的“海禁”、“闭关锁国”政策,因此在中西贸易往来中中国处于出超地位。欧洲大量的黄金白银等贵金属流入中国,刺激了中国商品经济的发展,中国成为世界经济中心。

由此可见,1500—1800年期间,新航路的开辟推动中西贸易往来,促进中国商品经济发

展。示例二:

论题:新航路开辟后中西差距渐显

论证:新航路开辟以后 ,西欧各国走上了殖民扩张道路,掠夺大量的黄金白银,促进

西欧商品经济和资本主义的迅速发展,封建制度走向衰落,最终推动了西欧社会转型。新航路的开辟虽然推动了中西贸易往来,刺激中国商品经济的发展,但是由于中国明清政府坚持“海禁”“闭关锁国”政策,加上根深蒂固的小农经济和传统理学的主导严重

阻碍了中国商品经济发展和资本主义萌芽,处于封建社会晚期的中国从此逐渐落伍于西方。

由此可见,新航路的开辟使中西走上了两条截然不同的发展道路,中西差距逐渐拉大。

其他:论题:新航路开辟推动西学东渐;1500—1800期间中国与西方国力逐渐易位;

20. (1)特点:承袭秦制,有所损益;政府重视,制度严密,内容详实;经济管控与吏治建设相结合。(6分)

(2)作用:便于中央及时了解地方经济发展和社会治安等状况,有助于减少决策失误, 提高行政效率;便于考核官吏与澄清吏治,有利于加强专制主义中央集权制度;有利于巩固封建国有经济,促进西汉经济的恢复与发展;整顿吏治实际效能有限,未能从根本上解决官员贪腐问题。(6分)

21.(1)特点:注重对水利的综合利用;重视调查研究(或注重测验);将继承传统与趋时创新相结合;具有明显的实学色彩(或重视实用;或与民生联系紧密);服务统治阶层的目的明显;将水利实践与天文探索相结合。(每点2分,答三点得6分)

(2)历史价值:推动了农田水利及相关事业的发展;为后世科学研究提供了重要启示和方法;有利于加强中央对地方的管控;促进了边远地区的开发;为维护国家统一、领土完整提供了史实依据;《授时历》被后世沿用,通惠河泽被后世。(每1点2分,任意三点6分)

同课章节目录