第18课《在长江源头各拉丹东》课件(共30张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课《在长江源头各拉丹东》课件(共30张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-20 16:22:02 | ||

图片预览

文档简介

(共30张PPT)

在 长 江 源 头

各拉丹东

马丽华

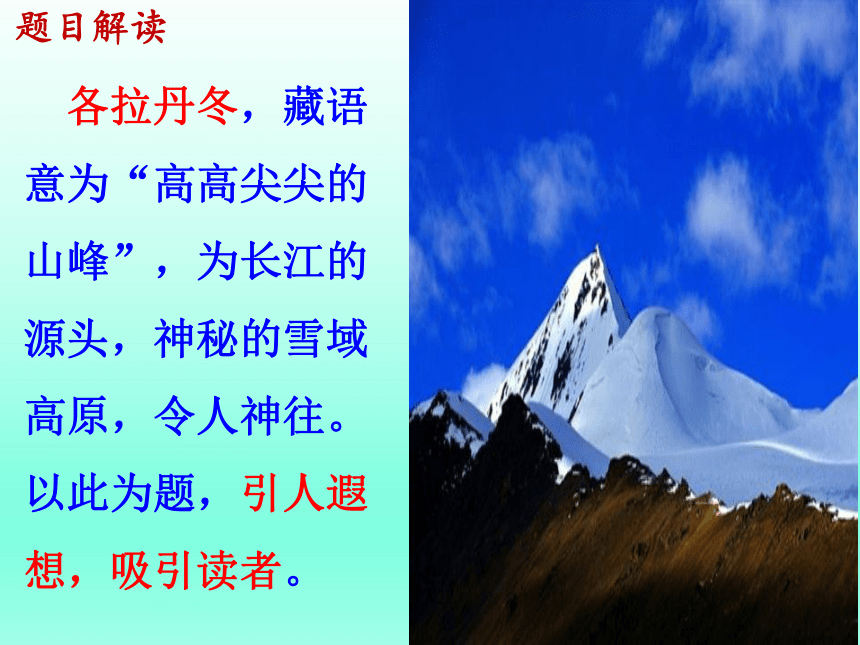

各拉丹冬,藏语意为“高高尖尖的山峰”,为长江的源头,神秘的雪域高原,令人神往。以此为题,引人遐想,吸引读者。

题目解读

主峰海拔6621米。终年积雪,冰川覆盖面积近800平方千米,自然景观奇特、壮观,是探险、旅游、登山、科学考察的理想之地。

题目解读

各拉丹冬地区不仅水资源丰富,还蕴藏着大量的黄铜、黄铁、水晶等珍贵矿物。在严寒的气候条件下,高山草原上仍然牧草丰盛,为优良的天然草场,是白唇鹿、野驴、雪豹、高峰雪鸡等20多种野生动物天然庇护所。除此之外,还有野牛、野驴、藏羚羊等国家保护动物。

马丽华,女,山东济南人,原籍江苏省邳州。现任中国藏学出版社总编辑。著有长篇报告文学《青藏苍茫——青藏高原科学考察五十年》,散文集《追你到高原》、《终极风景》、《西藏之旅》,长篇散文《藏北游历》、《西行阿里》、《灵魂像风》,《走过西藏》等。

作者简介

蓝天白云,雪山草地,冰川大河,是西藏特有的自然景观。作者马丽华在西藏工作近三十年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色,写下了这篇游记。

背景资料

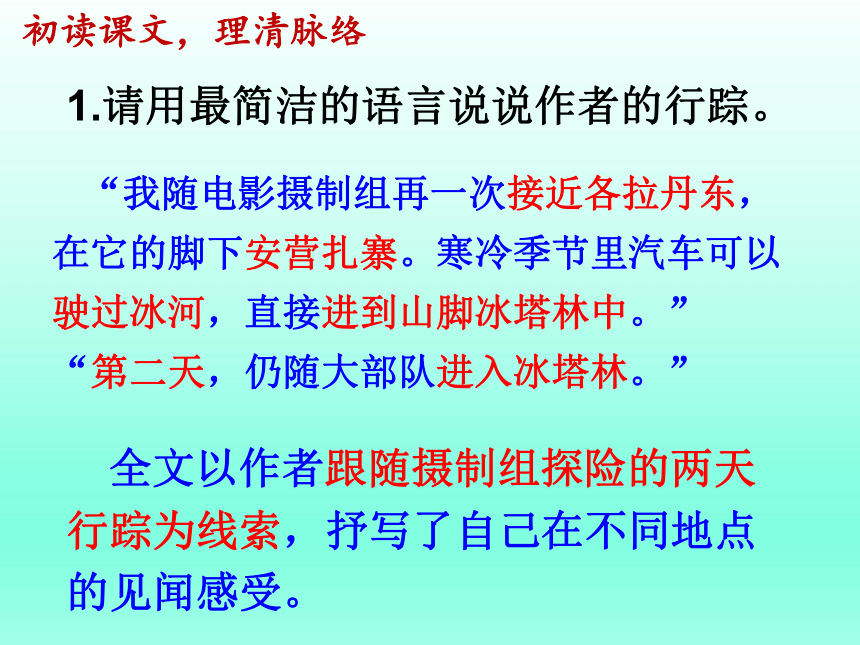

“我随电影摄制组再一次接近各拉丹东,在它的脚下安营扎寨。寒冷季节里汽车可以驶过冰河,直接进到山脚冰塔林中。”

“第二天,仍随大部队进入冰塔林。”

1.请用最简洁的语言说说作者的行踪。

初读课文,理清脉络

全文以作者跟随摄制组探险的两天行踪为线索,抒写了自己在不同地点的见闻感受。

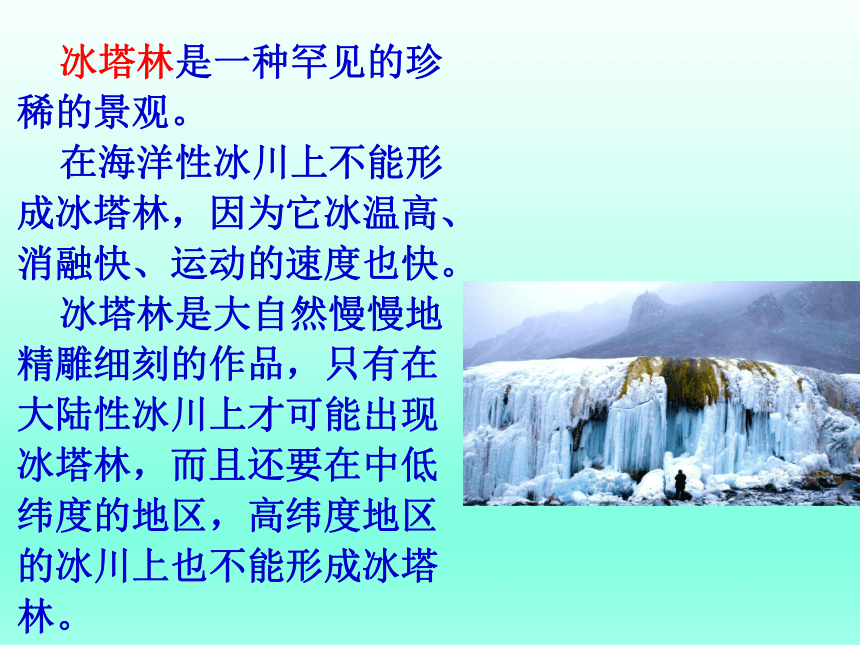

冰塔林是一种罕见的珍稀的景观。

在海洋性冰川上不能形成冰塔林,因为它冰温高、消融快、运动的速度也快。

冰塔林是大自然慢慢地精雕细刻的作品,只有在大陆性冰川上才可能出现冰塔林,而且还要在中低纬度的地区,高纬度地区的冰川上也不能形成冰塔林。

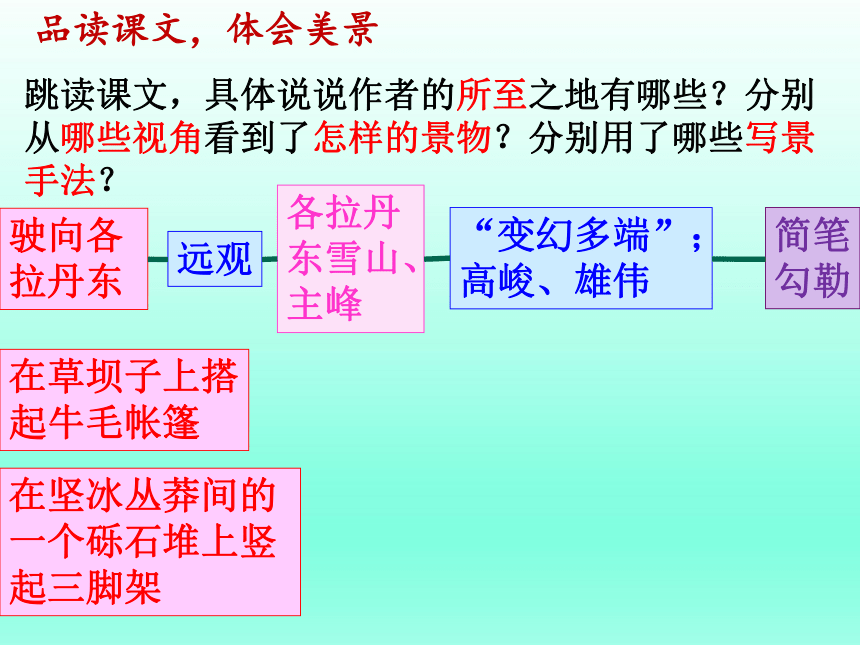

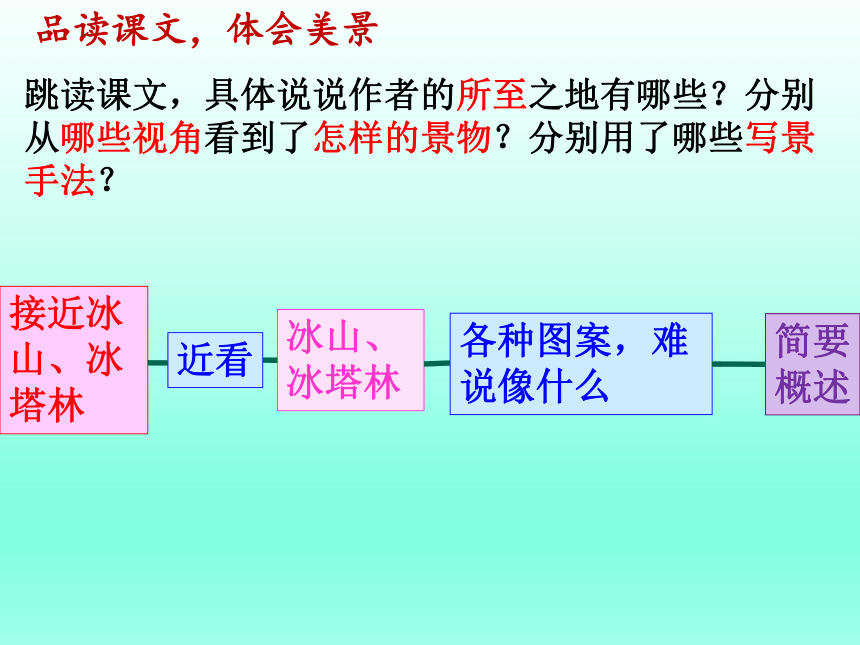

跳读课文,具体说说作者的所至之地有哪些?分别从哪些视角看到了怎样的景物?分别用了哪些写景手法?

品读课文,体会美景

驶向各拉丹东

远观

各拉丹东雪山、主峰

“变幻多端”;

高峻、雄伟

在草坝子上搭起牛毛帐篷

在坚冰丛莽间的一个砾石堆上竖起三脚架

简笔勾勒

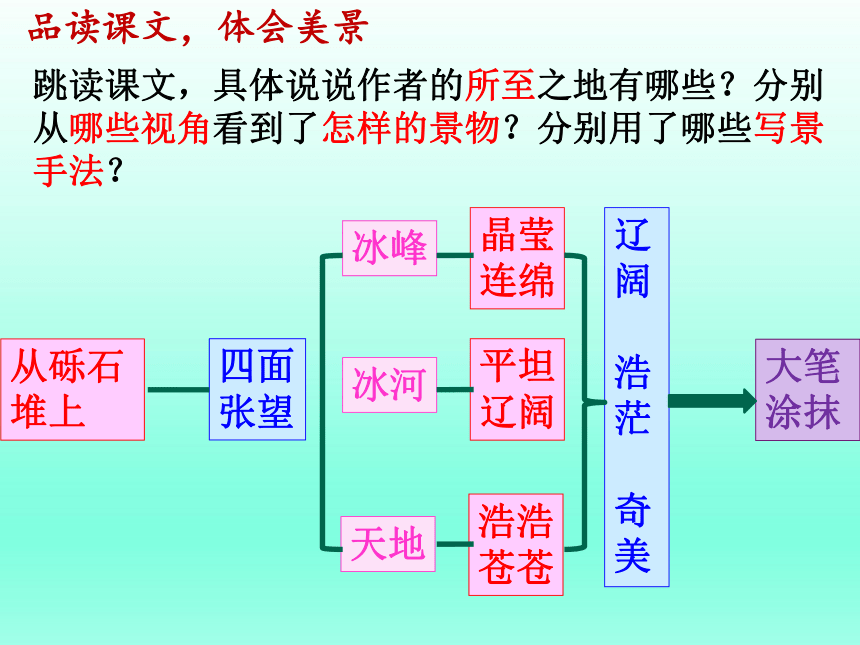

跳读课文,具体说说作者的所至之地有哪些?分别从哪些视角看到了怎样的景物?分别用了哪些写景手法?

品读课文,体会美景

从砾石堆上

四面张望

冰河

辽

阔

浩茫

奇美

大笔涂抹

冰峰

天地

晶莹连绵

平坦辽阔

浩浩苍苍

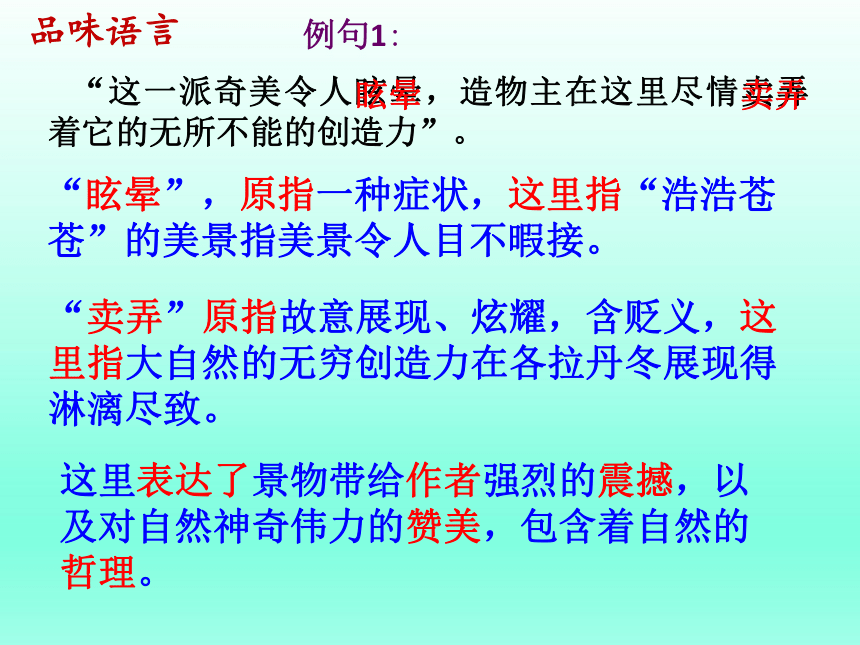

品味语言

这里表达了景物带给作者强烈的震撼,以及对自然神奇伟力的赞美,包含着自然的哲理。

例句1:

“这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力”。

“眩晕”,原指一种症状,这里指“浩浩苍苍”的美景指美景令人目不暇接。

“卖弄”原指故意展现、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

眩晕

卖弄

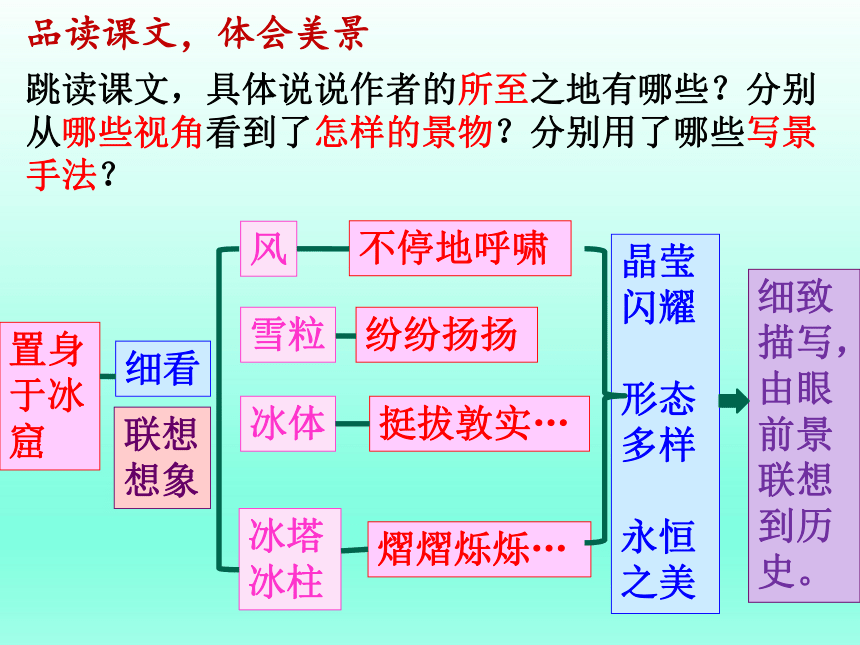

跳读课文,具体说说作者的所至之地有哪些?分别从哪些视角看到了怎样的景物?分别用了哪些写景手法?

品读课文,体会美景

接近冰山、冰塔林

近看

冰山、冰塔林

各种图案,难说像什么

简要概述

跳读课文,具体说说作者的所至之地有哪些?分别从哪些视角看到了怎样的景物?分别用了哪些写景手法?

品读课文,体会美景

置身于冰窟

联想想象

纷纷扬扬

晶莹

闪耀

形态

多样

永恒

之美

细致描写,由眼前景联想到历史。

不停地呼啸

挺拔敦实…

熠熠烁烁…

风

雪粒

冰体

冰塔冰柱

细看

跳读课文,具体说说作者的所至之地有哪些?分别从哪些视角看到了怎样的景物?分别用了哪些写景手法?

品读课文,体会美景

再入冰塔林

半卧细察

冰河

冰面疏松流水漫溢

简要概述

移步换景

品味语言

删去后全句就只是对眼前景物的实实在在的描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象之美,景物也就缺少了神韵。

例句2:

“风声一刻不停地呼啸,辨不清风何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。”

(删去加线的部分,全句的表达效果会有怎样的变化?)

品味语言

作者并不去详细描写冰山裂纹和褶皱的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象,把冰山的褶皱想象成树的年轮。

这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”,将读者的思绪引向时间的远处和思考的深处。

例句3:

“端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶想象着在漫长的时光里冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。”

(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

采用移步换景的写法。

善于捕捉所写景物的神韵;

在写景时把主观感受、想象与客观描写融在一起(增加了文章的厚度,使读者能更好地沉浸到文章营造的境界中去。)

小结:

品读课文,体会美景

1.写景方面的独到之处:

精简而准确的描写句。

精练的哲思句。

幽默的点染句。

小结:

品读课文,体会美景

2.语言特点:

1.作者对景物的整体感受是怎样的?请再次快速阅读课文,从整体上加以概括。

细读课文,领悟精神

敬畏

种种“难”;

作者反复写自己身体的痛苦甚至“衰竭”,也是敬畏的一种的表现;

敬畏自然不等于否定人类的伟大。(最后一段)

驶向各拉丹东

尚属正常

细读课文,领悟精神

2.请再次跳读课文,找一找,随着行踪的变化,作者的身体状况经历了怎样的变化?这些内容还有什么作用?

在草坝子上搭起牛毛帐篷

高原反应,发烧疼痛

接近冰山、冰塔林

摔伤,恶心,呼吸困难。

置身于冰窟

“我要死了。”少气无力

再入冰塔林

似乎已经衰竭,没有力气,挣扎

变化

2.请再次跳读课文,找一找,随着行踪的变化,作者的身体状况经历了怎样的变化?这些内容还有什么作用?

细读课文,领悟精神

(1)使读者在阅读“所见”的同时也读到“见者”,体会到她身上的乐观和坚强。

(2)侧面 写出了各拉丹东自然环境的艰险,突出了本文“所至”和“所见”的独特性。

作用

2.请再次跳读课文,找一找,随着行踪的变化,作者的身体状况经历了怎样的变化?这些内容还有什么作用?

细读课文,领悟精神

(3)作者的身体状况构成了文章的一条潜在线索,随着身体状况的越来越糟糕,作者对各拉丹东的感受和理解越来越细致,想象也越来越富有诗意,这样的“悖反”使文章产生了独特的内在张力,值得细细品味。

(4)反复叙写身体的痛苦,其实也是表达敬畏自然的一种方式。

作用

阅读游记,要读出作者的感悟和思考,要从外部世界中读出观景主体内部的精神世界。

小结:

细读课文,领悟精神

《第三极》

《重上江源》

推荐文章:

马丽华《藏北游历》

吴雨初《藏北十二年》(马丽华朋友,曾与她一起探访格拉丹东)

观看纪录片:

在 长 江 源 头

各拉丹东

马丽华

各拉丹冬,藏语意为“高高尖尖的山峰”,为长江的源头,神秘的雪域高原,令人神往。以此为题,引人遐想,吸引读者。

题目解读

主峰海拔6621米。终年积雪,冰川覆盖面积近800平方千米,自然景观奇特、壮观,是探险、旅游、登山、科学考察的理想之地。

题目解读

各拉丹冬地区不仅水资源丰富,还蕴藏着大量的黄铜、黄铁、水晶等珍贵矿物。在严寒的气候条件下,高山草原上仍然牧草丰盛,为优良的天然草场,是白唇鹿、野驴、雪豹、高峰雪鸡等20多种野生动物天然庇护所。除此之外,还有野牛、野驴、藏羚羊等国家保护动物。

马丽华,女,山东济南人,原籍江苏省邳州。现任中国藏学出版社总编辑。著有长篇报告文学《青藏苍茫——青藏高原科学考察五十年》,散文集《追你到高原》、《终极风景》、《西藏之旅》,长篇散文《藏北游历》、《西行阿里》、《灵魂像风》,《走过西藏》等。

作者简介

蓝天白云,雪山草地,冰川大河,是西藏特有的自然景观。作者马丽华在西藏工作近三十年,足迹踏遍大半个西藏,写下了许多介绍西藏的文章。1987年3月上旬,作者跟随电影摄制组走进各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色,写下了这篇游记。

背景资料

“我随电影摄制组再一次接近各拉丹东,在它的脚下安营扎寨。寒冷季节里汽车可以驶过冰河,直接进到山脚冰塔林中。”

“第二天,仍随大部队进入冰塔林。”

1.请用最简洁的语言说说作者的行踪。

初读课文,理清脉络

全文以作者跟随摄制组探险的两天行踪为线索,抒写了自己在不同地点的见闻感受。

冰塔林是一种罕见的珍稀的景观。

在海洋性冰川上不能形成冰塔林,因为它冰温高、消融快、运动的速度也快。

冰塔林是大自然慢慢地精雕细刻的作品,只有在大陆性冰川上才可能出现冰塔林,而且还要在中低纬度的地区,高纬度地区的冰川上也不能形成冰塔林。

跳读课文,具体说说作者的所至之地有哪些?分别从哪些视角看到了怎样的景物?分别用了哪些写景手法?

品读课文,体会美景

驶向各拉丹东

远观

各拉丹东雪山、主峰

“变幻多端”;

高峻、雄伟

在草坝子上搭起牛毛帐篷

在坚冰丛莽间的一个砾石堆上竖起三脚架

简笔勾勒

跳读课文,具体说说作者的所至之地有哪些?分别从哪些视角看到了怎样的景物?分别用了哪些写景手法?

品读课文,体会美景

从砾石堆上

四面张望

冰河

辽

阔

浩茫

奇美

大笔涂抹

冰峰

天地

晶莹连绵

平坦辽阔

浩浩苍苍

品味语言

这里表达了景物带给作者强烈的震撼,以及对自然神奇伟力的赞美,包含着自然的哲理。

例句1:

“这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力”。

“眩晕”,原指一种症状,这里指“浩浩苍苍”的美景指美景令人目不暇接。

“卖弄”原指故意展现、炫耀,含贬义,这里指大自然的无穷创造力在各拉丹冬展现得淋漓尽致。

眩晕

卖弄

跳读课文,具体说说作者的所至之地有哪些?分别从哪些视角看到了怎样的景物?分别用了哪些写景手法?

品读课文,体会美景

接近冰山、冰塔林

近看

冰山、冰塔林

各种图案,难说像什么

简要概述

跳读课文,具体说说作者的所至之地有哪些?分别从哪些视角看到了怎样的景物?分别用了哪些写景手法?

品读课文,体会美景

置身于冰窟

联想想象

纷纷扬扬

晶莹

闪耀

形态

多样

永恒

之美

细致描写,由眼前景联想到历史。

不停地呼啸

挺拔敦实…

熠熠烁烁…

风

雪粒

冰体

冰塔冰柱

细看

跳读课文,具体说说作者的所至之地有哪些?分别从哪些视角看到了怎样的景物?分别用了哪些写景手法?

品读课文,体会美景

再入冰塔林

半卧细察

冰河

冰面疏松流水漫溢

简要概述

移步换景

品味语言

删去后全句就只是对眼前景物的实实在在的描写,缺少了对大自然漫长历史和永恒运动的想象。没有了想象之美,景物也就缺少了神韵。

例句2:

“风声一刻不停地呼啸,辨不清风何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。”

(删去加线的部分,全句的表达效果会有怎样的变化?)

品味语言

作者并不去详细描写冰山裂纹和褶皱的形状,而是由此写到关于冰川、冰山形成变化的想象,把冰山的褶皱想象成树的年轮。

这样的写法能让读者联想到眼前景物“背后的故事”,将读者的思绪引向时间的远处和思考的深处。

例句3:

“端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶想象着在漫长的时光里冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。”

(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

采用移步换景的写法。

善于捕捉所写景物的神韵;

在写景时把主观感受、想象与客观描写融在一起(增加了文章的厚度,使读者能更好地沉浸到文章营造的境界中去。)

小结:

品读课文,体会美景

1.写景方面的独到之处:

精简而准确的描写句。

精练的哲思句。

幽默的点染句。

小结:

品读课文,体会美景

2.语言特点:

1.作者对景物的整体感受是怎样的?请再次快速阅读课文,从整体上加以概括。

细读课文,领悟精神

敬畏

种种“难”;

作者反复写自己身体的痛苦甚至“衰竭”,也是敬畏的一种的表现;

敬畏自然不等于否定人类的伟大。(最后一段)

驶向各拉丹东

尚属正常

细读课文,领悟精神

2.请再次跳读课文,找一找,随着行踪的变化,作者的身体状况经历了怎样的变化?这些内容还有什么作用?

在草坝子上搭起牛毛帐篷

高原反应,发烧疼痛

接近冰山、冰塔林

摔伤,恶心,呼吸困难。

置身于冰窟

“我要死了。”少气无力

再入冰塔林

似乎已经衰竭,没有力气,挣扎

变化

2.请再次跳读课文,找一找,随着行踪的变化,作者的身体状况经历了怎样的变化?这些内容还有什么作用?

细读课文,领悟精神

(1)使读者在阅读“所见”的同时也读到“见者”,体会到她身上的乐观和坚强。

(2)侧面 写出了各拉丹东自然环境的艰险,突出了本文“所至”和“所见”的独特性。

作用

2.请再次跳读课文,找一找,随着行踪的变化,作者的身体状况经历了怎样的变化?这些内容还有什么作用?

细读课文,领悟精神

(3)作者的身体状况构成了文章的一条潜在线索,随着身体状况的越来越糟糕,作者对各拉丹东的感受和理解越来越细致,想象也越来越富有诗意,这样的“悖反”使文章产生了独特的内在张力,值得细细品味。

(4)反复叙写身体的痛苦,其实也是表达敬畏自然的一种方式。

作用

阅读游记,要读出作者的感悟和思考,要从外部世界中读出观景主体内部的精神世界。

小结:

细读课文,领悟精神

《第三极》

《重上江源》

推荐文章:

马丽华《藏北游历》

吴雨初《藏北十二年》(马丽华朋友,曾与她一起探访格拉丹东)

观看纪录片:

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读