中考语文复习通关秘诀——中考记叙文类作品阅读技法指导 课件(46张PPT)

文档属性

| 名称 | 中考语文复习通关秘诀——中考记叙文类作品阅读技法指导 课件(46张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 1.6MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-20 17:42:27 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

中考提分必读

中考语文复习通关秘诀

——记叙文类作品阅读指导

侵权必究

《新课程标准》现代文阅读的要求

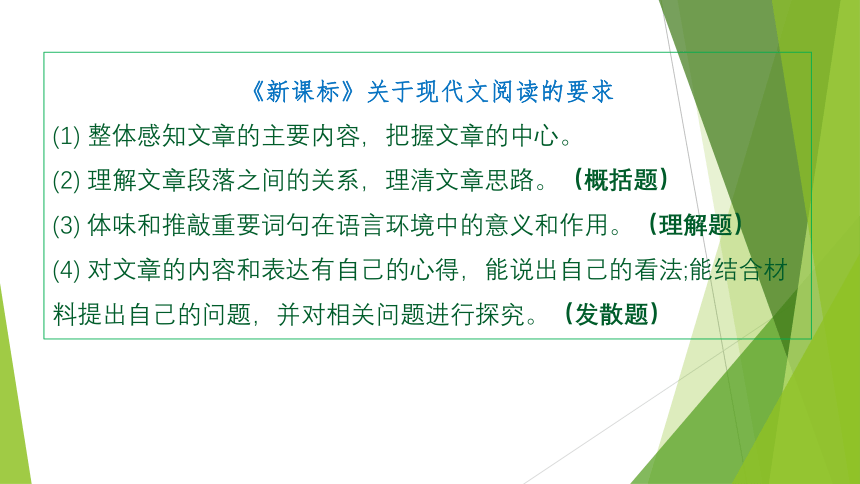

《新课标》关于现代文阅读的要求

(1)

整体感知文章的主要内容,把握文章的中心。

(2)

理解文章段落之间的关系,理清文章思路。(概括题)

(3)

体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。(理解题)

(4)

对文章的内容和表达有自己的心得,能说出自己的看法;能结合材料提出自己的问题,并对相关问题进行探究。(发散题)

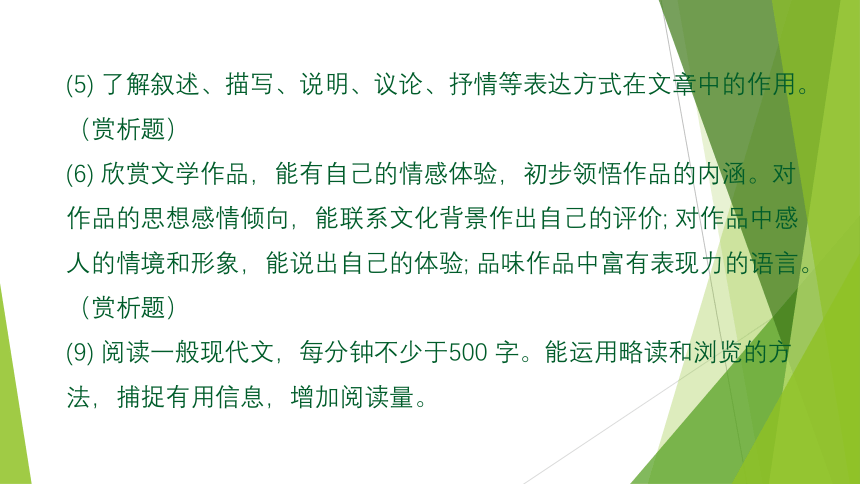

(5)

了解叙述、描写、说明、议论、抒情等表达方式在文章中的作用。(赏析题)

(6)

欣赏文学作品,能有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵。对作品的思想感情倾向,能联系文化背景作出自己的评价;

对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;

品味作品中富有表现力的语言。(赏析题)

(9)

阅读一般现代文,每分钟不少于500

字。能运用略读和浏览的方法,捕捉有用信息,增加阅读量。

记叙文定义

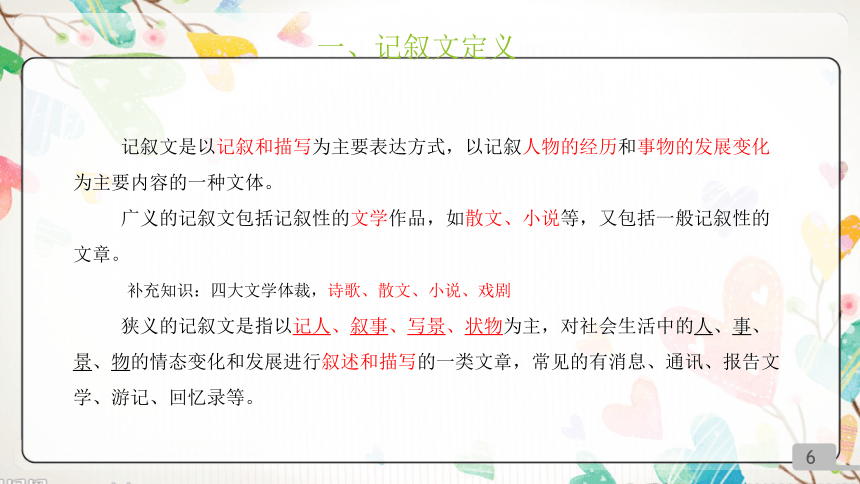

一、记叙文定义

记叙文是以记叙和描写为主要表达方式,以记叙人物的经历和事物的发展变化为主要内容的一种文体。

广义的记叙文包括记叙性的文学作品,如散文、小说等,又包括一般记叙性的文章。

补充知识:四大文学体裁,诗歌、散文、小说、戏剧

狭义的记叙文是指以记人、叙事、写景、状物为主,对社会生活中的人、事、景、物的情态变化和发展进行叙述和描写的一类文章,常见的有消息、通讯、报告文学、游记、回忆录等。

记叙文六要素

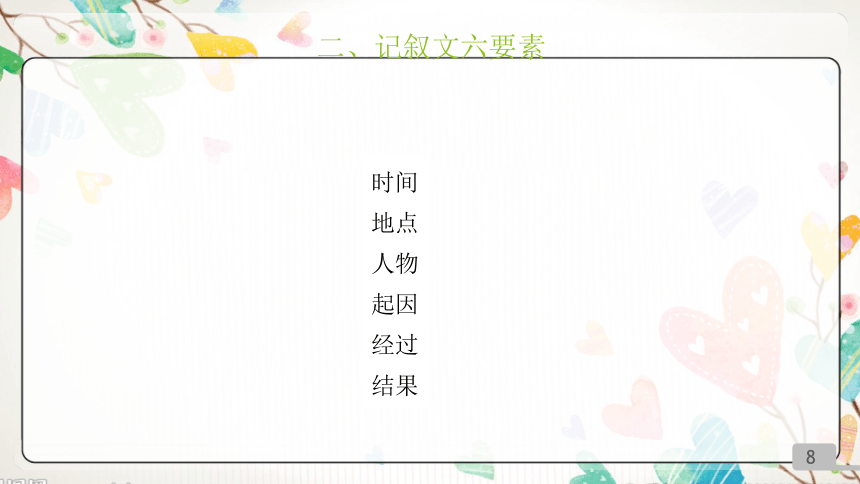

二、记叙文六要素

时间

地点

人物

起因

经过

结果

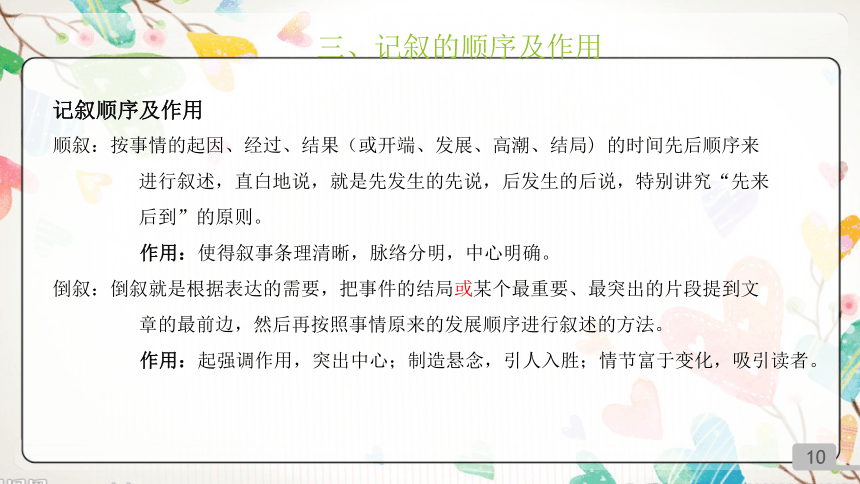

记叙文的顺序及作用

记叙顺序及作用

顺叙:按事情的起因、经过、结果(或开端、发展、高潮、结局)

的时间先后顺序来

进行叙述,直白地说,就是先发生的先说,后发生的后说,特别讲究“先来

后到”的原则。

作用:使得叙事条理清晰,脉络分明,中心明确。

倒叙:倒叙就是根据表达的需要,把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提到文

章的最前边,然后再按照事情原来的发展顺序进行叙述的方法。

作用:起强调作用,突出中心;制造悬念,引人入胜;情节富于变化,吸引读者。

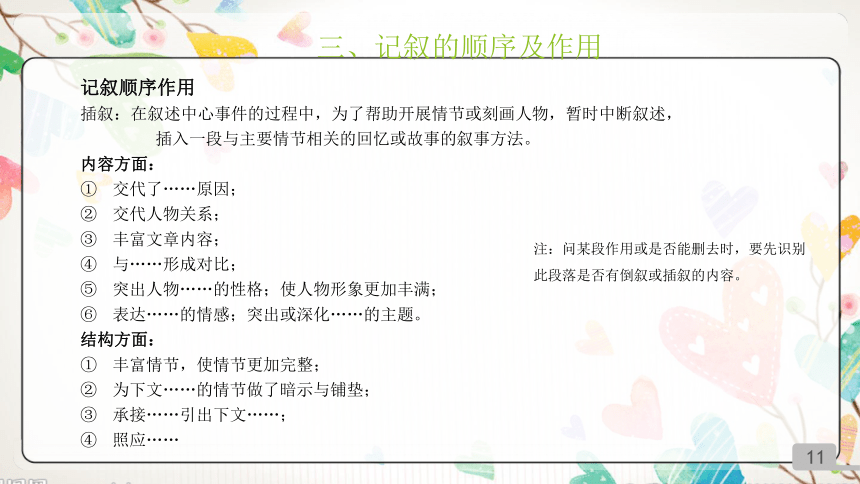

三、记叙的顺序及作用

记叙顺序作用

插叙:在叙述中心事件的过程中,为了帮助开展情节或刻画人物,暂时中断叙述,

插入一段与主要情节相关的回忆或故事的叙事方法。

内容方面:

交代了……原因;

交代人物关系;

丰富文章内容;

与……形成对比;

突出人物……的性格;使人物形象更加丰满;

表达……的情感;突出或深化……的主题。

结构方面:

丰富情节,使情节更加完整;

为下文……的情节做了暗示与铺垫;

承接……引出下文……;

照应……

三、记叙的顺序及作用

注:问某段作用或是否能删去时,要先识别此段落是否有倒叙或插叙的内容。

记叙文的线索

四、记叙的线索

实物

人物

事件

时间

地点

情感

记叙文的人称

五、记叙的人称

人称作用

第一人称:给人以身临其境之感,给读者真实之感,读来更有兴趣;使人感到亲切自然。

注:人类以外的事物使用第一人称,可以根据文章内容加以下内容:

拟人的手法

;情节的需要;便于表现人物性格;以……的视角叙述独特、新颖

第二人称:最贴近读者,使人感到特别亲切,便于感情交流。

若称人类以外的为“你”,则有拟人的效果,直接抒情,更有感染力。

第三人称:便于客观叙述,展现丰富多彩的生活。

记叙文的写作手法

六、写作手法

五种表达方式

记叙:主要是把人物的经历和事物的发展变化过程表达出来。

描写:(描写是细化了的叙述。)指用生动形象的语言把人物或景物的状态具体地描绘出来,使人如睹其人、如闻其声、如嗅其味、如见其色、如历其事。它的作用在于创设特定的意境、氛围,加深读者对事物的印象,展现人物的性格,表现人物情感,表达作者的爱憎(好恶)。

抒情:抒情就是抒发和表现作者的感情。

议论:议论就是作者对某个对象发表见解,以表明自己的观点和态度。作用在于使文章鲜明、深刻,具有较强的哲理性和理论深度。

说明:用简明扼要的文字,解说清楚事物或事理。

六、写作手法

描写分类

描写角度:正面(直接)、侧面(间接)、细节描写

描写对象:人物、景物、环境

人物描写:语言、动作、心理、神态、外貌

景物描写:视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉

环境描写:自然环境、社会环境

作用在于创设特定的意境、氛围;写出了……的特点,加深读者对事物的印象;

展现人物的性格,表现人物情感,表达作者的爱憎(好恶)。

六、写作手法

修辞手法

比喻:作用是化平淡为生动,化抽象为具体,也就是生动形象地写出了……

比拟:把物当作人来描写叫拟人,或把人当作物,把此物当彼物来描写叫拟物。作用是描绘形象,表意丰富,也就是生动形象地写出了……

夸张:对事物作扩大或缩小的描述。作用是突出事物本质、加强作者的某种情感。

排比:由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关的短语或句子排列在一起,作用是节奏鲜明,富有音乐性,增强文章气势,抒情强烈,使表达更具感染力、说服力。

反复:为了强调某种思想,突出某种感情,有意重复使用某些词语或句子的一种修辞手法。作用是富有音乐性,加强节奏感,突出思想,渲染感情。

对偶:整齐匀称,节奏感强,音韵和谐,互为映衬,高度概括,易于记忆,有音乐美感。富有文采。

反问:只问不答。作用是加强语气,表达强烈、鲜明的感情。引发读者的思考。引出下文。

设问:有问有答。作用:开头问题引入,带动全篇;中间设问,承上启下;结尾设问,深化主题,令人回味。引发读者的思考。

六、写作手法

表现手法

对比:把具有明显差异、矛盾和对立的双方安排在一起,进行对照比较,以共同表现某种思想或情感,对比双方不分主次。分为横向对比和纵向对比两种形式。横向对比,就是将几个不同的人、事、物进行对比。纵向对此,就是将一个(类)人、事、物不同时间点所呈现出来的行为、特征、物象等进行对比。通过对比,形成强烈的反差,突出事物的本质特征,揭示本质;突出主要的人或事物的特点、性格、思想、感情等;加强文章的艺术效果和感染力;给读者以鲜明而强烈的印象。例:“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”

衬托:文章为了突出主要事物,用类似的事物或相反,有差别的事物进行陪村,这种“烘云托月”的表现手法就是衬托。可分为正衬与反衬,正衬是用类似的事物衬托所描绘的事物,如用高的衬托更高的;反衬是用相反或有差别的事物衬托所描绘的事物,如用矮的衬托高的。

例:正衬,“上有天堂,下有苏杭。”反衬,“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。”

烘托:通过侧面描写,使所要表现的事物鲜明突出。即通过周围人物或环境的描写来表现主

要对象。环境描写往往具有这个作用。例:出自王冕《白梅》中的“冰雪林中着此身”;悠扬

的蝉鸣的作用。

六、写作手法

4.

借景抒情:借助于描绘景物而抒发感情,表达感情更为含蓄,使感情更有感染力。

5.

直抒胸臆:

直率地抒发自己的思想感情。

托物言志:通过描写客观事物,寄托、传达作者的某种抱负和志趣。

例:出自王冕《墨梅》中的“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。”

象征:把抽象的事理表现为具体的可感知的形象,使文章更含蓄,运用眼前之物,

寄托深远之意,耐人寻味。例:荷花象征清白和高洁,竹子象征气节和虚心。

联想:由一种事物想到另一种有关的事物,或由甲观念想起乙观念的心理过程。作用是丰富文章内容,使人物性格更鲜明突出,情节生动感人。

想象:创造出新的内容。分再造想象和创造想象两种。再造想象,是根据语言的描述或图样的示意,在脑中形成客观上已存在的,但自己没见过的事物的形象的过程。创造想象,是一种不依据现成的描述,在对记忆表象经过加工的基础上独立创造出来的新形象的过程。作用是给人以新奇之感,塑造了事物形象,突出文章主题。

六、写作手法

表现手法

抑扬:欲扬先抑,先表现出对人或物的不满之情,经过一两件事后,态度改变,对人或物进行赞美。“扬”,是指褒扬、抬高。“抑”,指按下、贬低。上下文形成对比,突出所写的对象,取得出人意料的效果。欲抑先扬正好相反。

虚实结合:

所谓“虚”,是指存在于人的思想意识中的部分;所谓“实”,是可以通过视觉、听觉等感觉捕捉到的部分,是客观世界中存在的实象、实事、实境。虚实结合是指文学作品中把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来。

12.

以小见大:

采用小的事情来表现大的主题的写作方法。作用是易于引起人的共鸣。

13.

正、侧面描写相结合:

塑造人物时,将正面描写

(语、动、心、神、貌)与侧面描写(环境和他人反应、评价)一同运用。

六、写作手法

结构手法

开门见山:

直截了当题,不拐弯抹角。

悬念:

指将之后的情节或结果在之前给予一定的提示和线索,能够引起人充分好奇、联想的一种技术。

伏笔:

指文章中在前段里为后段所作的提示或暗示。

铺垫:

为了表现主要写作对象而提前做的基础性描写、交代。

承上启下:

指连接上面并引起下面的内容。

首尾呼应:

在文章开头提到一次相关内容,结尾时再呼应一次。

照应:

为了使文章内容衔接紧凑、结构严谨,一篇文章中,前面写到的,中间或结尾要有交代;后面提到的,前面要有所铺垫,这种安排设计叫作“照应”。常见的照应方法有三种:首尾照应;前后照应、文题照应。

卒章显志:

在文章结尾时,用一两句话点明中心、主题。

小说阅读技法指导

小说的定义

一、小说定义

以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写

来表现社会生活的一种文体。

作者通过曲折的故事情节和典型人物形象来揭示社会生活的某些

现状,进行批判,或赞美,或呼吁人们学习,从而表现作品的主题。

虚构

人物

情节

环境

影响

改造

构成推动

塑造

限制

推动

主题

一、小说含义

小说三要素

小说的人物形象

二、人物形象

1.(结合文章内容)概括、分析人物形象。

XX是一个怎样的人物?

XX有哪些优秀的品质?

2.分析塑造人物的具体方法及作用。

3.对人物进行客观公正的评价(作者及读者)。

二、人物形象

分析人物形象步骤

1.正面描写

将文中涉及该人物的所有语句勾画下来,逐个分析,用简洁的词语概括人物形象。

分析人物生活背景、遭遇的语句——寻找人物的身份、职业、处境等。

重点分析涉及该人物的事件——用恰当的词语概括人物形象。

文中摘引作者介绍、评价人物时用到的形容词——可直接概括其形象。

2.侧面描写

环境描写烘托人物形象——环境的颜色、明暗等词烘托人物怎样的心情。

次要人物的言行——分析其行为、态度或评论能侧面展现主人公形象。

要注意小说中人物所处的特定社会历史背景,比如:

《红岩》(解放战争背景)

[常用手法]对比、欲扬先抑、正侧面描写相结合、细节描写等。

二、人物形象

例题

陶淘这一人物在文中有怎样的作用?

陶淘是贺先生故事的见证者,起到线索作用;

陶淘在生活中的表现与贺先生形成对比,突出贺先生的品质;

陶淘的积极变化侧面体现了贺先生的人格魅力。

二、人物形象

小说线索

1.

单线型小说

以实物为线索,如莫泊桑《项链》

以人物为线索,如鲁迅《孔乙己》

以作者或主人公的情感变化为线索,如《我的叔叔于勒》

以中心事件为线索,如《社戏》

以时间变化为线索,如《吉先生》

以地点转移为线索,如《西游记》

2.

双线型小说

明线:

例如以实物、时间、地点、人物、事件为线索。

暗线:

作者或主人公的情感变化。

二、人物形象

小说线索

3.

确定小说线索的一般规律

有些小说的线索在文中反复出现,有些则仅出现在文章的开头、结尾处。

若小说以单纯的人物或实物为标题,通常标题即文章的线索;

若小说标题为其他形式,则标题不是文章线索。

有些小说试题的第一题要求我们分层并概括故事情节,或以表格形式考查概括、理解能力,题干会有“围绕x

x

展开故事情节”这样的字眼,“x

x

"

通常为小说的线索。

小说的环境描写

三、环境描写

题干示例

1.画线句子的作用是什么?

2.环境描写有什么作用?

注意需结合具体语境进行分析!

三、环境描写

自然环境/社会环境

作用从两方面分析:内容和结构

内容

1.写出了环境……的特点;交代了……背景;暗示/预示着……

如恶劣,荒凉,优美等;交代故事发生的时间、地点等;……困难。

2.渲染了……的气氛;营造了……的氛围;奠定了全文的感情基调。

3.表现人物身份、地位、性格;衬托/烘托了人物……心情/情感;

突出了人物……精神品质;烘托/丰富了人物……形象。

4.与……作对比,突出表现了……

三、环境描写

结构

1.开头

总领全文/开篇点题、引出下文

为下文……做铺垫/埋下伏笔

推动情节发展,使情节发展成为必然/使小说情节有波澜

巧设悬念,引起读者对……的兴趣

2.中间

起过渡作用,承上启下,承接上文……,引出下文……

为下文……做铺垫/埋下伏笔

推动情节发展,使情节发展成为必然/使小说情节有波澜

巧设悬念,引起读者对……的兴趣

3.结尾

总结全文/篇末点题,卒章显志,使文章结构完整

点明主旨、升华主题

照应标题、首尾呼应、照应前文……

令人深思、给人警醒、留下思考的余地、让人回味无穷、耐人寻味

小说的故事情节

三、环境描写

例题

文中有两处关于雪的环境描写,说说这样写的好处。(4分)

(A

)天空飘着雪花,男人的头顶和肩膀上落着薄薄一层雪。

(B

)男人看了看天空,雪越下越大,地上铺了厚厚的一层。

[答案]

暗示时间的推移;

交代天气变得更冷;

烘托人物失落、苦涩的心情;

营造苍凉凝重的氛围。

[解析]

本题考查我们分析小说中多处环境描写的作用,注意本题要求我们结合两处环境描写进行分析,非“分别分析”。

四、故事情节

分层方法

抓住时间标志词。

抓住地点转移标志词。

抓住情节转换标志。

抓住叙述角度、顺序变化。

抓住心理、情感变化。

小说的主题

五、小说主题

主题概括常用术语

歌颂、赞扬、弘扬什么。

讽刺、批判、揭露、谴责什么。

揭示什么人生道理。

对什么现象的反思。

表达了什么情感。

科幻小说的主题

补充:科幻小说主题

考点

1.情节概括:表格+填空

2.人物形象:人与智能机器等性格特征

3.主题研究:推断主题+选择主题+续写故事

4.科学普及:提取文中科技元素+结合学科知识解释原理

补充:科幻小说主题

科幻小说主题:畅想,忧患,反思

1.人类对未来的畅想:人类的探索精神,科技改变生活

2.对未来生存状况的忧虑:环境恶劣/依赖科技

(人类能力的退化,科技对人类的反控制,人性的贪婪等反噬自身)

3.人类对高科技衍生的新的伦理关系的反思:人与智能机器/人与克隆人

4.人类社会现状的变形透射(社会的不公正)

谢谢欣赏学习!

祝君一切顺利!

中考提分必读

中考语文复习通关秘诀

——记叙文类作品阅读指导

侵权必究

《新课程标准》现代文阅读的要求

《新课标》关于现代文阅读的要求

(1)

整体感知文章的主要内容,把握文章的中心。

(2)

理解文章段落之间的关系,理清文章思路。(概括题)

(3)

体味和推敲重要词句在语言环境中的意义和作用。(理解题)

(4)

对文章的内容和表达有自己的心得,能说出自己的看法;能结合材料提出自己的问题,并对相关问题进行探究。(发散题)

(5)

了解叙述、描写、说明、议论、抒情等表达方式在文章中的作用。(赏析题)

(6)

欣赏文学作品,能有自己的情感体验,初步领悟作品的内涵。对作品的思想感情倾向,能联系文化背景作出自己的评价;

对作品中感人的情境和形象,能说出自己的体验;

品味作品中富有表现力的语言。(赏析题)

(9)

阅读一般现代文,每分钟不少于500

字。能运用略读和浏览的方法,捕捉有用信息,增加阅读量。

记叙文定义

一、记叙文定义

记叙文是以记叙和描写为主要表达方式,以记叙人物的经历和事物的发展变化为主要内容的一种文体。

广义的记叙文包括记叙性的文学作品,如散文、小说等,又包括一般记叙性的文章。

补充知识:四大文学体裁,诗歌、散文、小说、戏剧

狭义的记叙文是指以记人、叙事、写景、状物为主,对社会生活中的人、事、景、物的情态变化和发展进行叙述和描写的一类文章,常见的有消息、通讯、报告文学、游记、回忆录等。

记叙文六要素

二、记叙文六要素

时间

地点

人物

起因

经过

结果

记叙文的顺序及作用

记叙顺序及作用

顺叙:按事情的起因、经过、结果(或开端、发展、高潮、结局)

的时间先后顺序来

进行叙述,直白地说,就是先发生的先说,后发生的后说,特别讲究“先来

后到”的原则。

作用:使得叙事条理清晰,脉络分明,中心明确。

倒叙:倒叙就是根据表达的需要,把事件的结局或某个最重要、最突出的片段提到文

章的最前边,然后再按照事情原来的发展顺序进行叙述的方法。

作用:起强调作用,突出中心;制造悬念,引人入胜;情节富于变化,吸引读者。

三、记叙的顺序及作用

记叙顺序作用

插叙:在叙述中心事件的过程中,为了帮助开展情节或刻画人物,暂时中断叙述,

插入一段与主要情节相关的回忆或故事的叙事方法。

内容方面:

交代了……原因;

交代人物关系;

丰富文章内容;

与……形成对比;

突出人物……的性格;使人物形象更加丰满;

表达……的情感;突出或深化……的主题。

结构方面:

丰富情节,使情节更加完整;

为下文……的情节做了暗示与铺垫;

承接……引出下文……;

照应……

三、记叙的顺序及作用

注:问某段作用或是否能删去时,要先识别此段落是否有倒叙或插叙的内容。

记叙文的线索

四、记叙的线索

实物

人物

事件

时间

地点

情感

记叙文的人称

五、记叙的人称

人称作用

第一人称:给人以身临其境之感,给读者真实之感,读来更有兴趣;使人感到亲切自然。

注:人类以外的事物使用第一人称,可以根据文章内容加以下内容:

拟人的手法

;情节的需要;便于表现人物性格;以……的视角叙述独特、新颖

第二人称:最贴近读者,使人感到特别亲切,便于感情交流。

若称人类以外的为“你”,则有拟人的效果,直接抒情,更有感染力。

第三人称:便于客观叙述,展现丰富多彩的生活。

记叙文的写作手法

六、写作手法

五种表达方式

记叙:主要是把人物的经历和事物的发展变化过程表达出来。

描写:(描写是细化了的叙述。)指用生动形象的语言把人物或景物的状态具体地描绘出来,使人如睹其人、如闻其声、如嗅其味、如见其色、如历其事。它的作用在于创设特定的意境、氛围,加深读者对事物的印象,展现人物的性格,表现人物情感,表达作者的爱憎(好恶)。

抒情:抒情就是抒发和表现作者的感情。

议论:议论就是作者对某个对象发表见解,以表明自己的观点和态度。作用在于使文章鲜明、深刻,具有较强的哲理性和理论深度。

说明:用简明扼要的文字,解说清楚事物或事理。

六、写作手法

描写分类

描写角度:正面(直接)、侧面(间接)、细节描写

描写对象:人物、景物、环境

人物描写:语言、动作、心理、神态、外貌

景物描写:视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉

环境描写:自然环境、社会环境

作用在于创设特定的意境、氛围;写出了……的特点,加深读者对事物的印象;

展现人物的性格,表现人物情感,表达作者的爱憎(好恶)。

六、写作手法

修辞手法

比喻:作用是化平淡为生动,化抽象为具体,也就是生动形象地写出了……

比拟:把物当作人来描写叫拟人,或把人当作物,把此物当彼物来描写叫拟物。作用是描绘形象,表意丰富,也就是生动形象地写出了……

夸张:对事物作扩大或缩小的描述。作用是突出事物本质、加强作者的某种情感。

排比:由三个或三个以上结构相同或相似、内容相关的短语或句子排列在一起,作用是节奏鲜明,富有音乐性,增强文章气势,抒情强烈,使表达更具感染力、说服力。

反复:为了强调某种思想,突出某种感情,有意重复使用某些词语或句子的一种修辞手法。作用是富有音乐性,加强节奏感,突出思想,渲染感情。

对偶:整齐匀称,节奏感强,音韵和谐,互为映衬,高度概括,易于记忆,有音乐美感。富有文采。

反问:只问不答。作用是加强语气,表达强烈、鲜明的感情。引发读者的思考。引出下文。

设问:有问有答。作用:开头问题引入,带动全篇;中间设问,承上启下;结尾设问,深化主题,令人回味。引发读者的思考。

六、写作手法

表现手法

对比:把具有明显差异、矛盾和对立的双方安排在一起,进行对照比较,以共同表现某种思想或情感,对比双方不分主次。分为横向对比和纵向对比两种形式。横向对比,就是将几个不同的人、事、物进行对比。纵向对此,就是将一个(类)人、事、物不同时间点所呈现出来的行为、特征、物象等进行对比。通过对比,形成强烈的反差,突出事物的本质特征,揭示本质;突出主要的人或事物的特点、性格、思想、感情等;加强文章的艺术效果和感染力;给读者以鲜明而强烈的印象。例:“朱门酒肉臭,路有冻死骨。”

衬托:文章为了突出主要事物,用类似的事物或相反,有差别的事物进行陪村,这种“烘云托月”的表现手法就是衬托。可分为正衬与反衬,正衬是用类似的事物衬托所描绘的事物,如用高的衬托更高的;反衬是用相反或有差别的事物衬托所描绘的事物,如用矮的衬托高的。

例:正衬,“上有天堂,下有苏杭。”反衬,“已是悬崖百丈冰,犹有花枝俏。”

烘托:通过侧面描写,使所要表现的事物鲜明突出。即通过周围人物或环境的描写来表现主

要对象。环境描写往往具有这个作用。例:出自王冕《白梅》中的“冰雪林中着此身”;悠扬

的蝉鸣的作用。

六、写作手法

4.

借景抒情:借助于描绘景物而抒发感情,表达感情更为含蓄,使感情更有感染力。

5.

直抒胸臆:

直率地抒发自己的思想感情。

托物言志:通过描写客观事物,寄托、传达作者的某种抱负和志趣。

例:出自王冕《墨梅》中的“不要人夸颜色好,只留清气满乾坤。”

象征:把抽象的事理表现为具体的可感知的形象,使文章更含蓄,运用眼前之物,

寄托深远之意,耐人寻味。例:荷花象征清白和高洁,竹子象征气节和虚心。

联想:由一种事物想到另一种有关的事物,或由甲观念想起乙观念的心理过程。作用是丰富文章内容,使人物性格更鲜明突出,情节生动感人。

想象:创造出新的内容。分再造想象和创造想象两种。再造想象,是根据语言的描述或图样的示意,在脑中形成客观上已存在的,但自己没见过的事物的形象的过程。创造想象,是一种不依据现成的描述,在对记忆表象经过加工的基础上独立创造出来的新形象的过程。作用是给人以新奇之感,塑造了事物形象,突出文章主题。

六、写作手法

表现手法

抑扬:欲扬先抑,先表现出对人或物的不满之情,经过一两件事后,态度改变,对人或物进行赞美。“扬”,是指褒扬、抬高。“抑”,指按下、贬低。上下文形成对比,突出所写的对象,取得出人意料的效果。欲抑先扬正好相反。

虚实结合:

所谓“虚”,是指存在于人的思想意识中的部分;所谓“实”,是可以通过视觉、听觉等感觉捕捉到的部分,是客观世界中存在的实象、实事、实境。虚实结合是指文学作品中把抽象的述说与具体的描写结合起来,或者是把眼前现实生活的描写与回忆、想象结合起来。

12.

以小见大:

采用小的事情来表现大的主题的写作方法。作用是易于引起人的共鸣。

13.

正、侧面描写相结合:

塑造人物时,将正面描写

(语、动、心、神、貌)与侧面描写(环境和他人反应、评价)一同运用。

六、写作手法

结构手法

开门见山:

直截了当题,不拐弯抹角。

悬念:

指将之后的情节或结果在之前给予一定的提示和线索,能够引起人充分好奇、联想的一种技术。

伏笔:

指文章中在前段里为后段所作的提示或暗示。

铺垫:

为了表现主要写作对象而提前做的基础性描写、交代。

承上启下:

指连接上面并引起下面的内容。

首尾呼应:

在文章开头提到一次相关内容,结尾时再呼应一次。

照应:

为了使文章内容衔接紧凑、结构严谨,一篇文章中,前面写到的,中间或结尾要有交代;后面提到的,前面要有所铺垫,这种安排设计叫作“照应”。常见的照应方法有三种:首尾照应;前后照应、文题照应。

卒章显志:

在文章结尾时,用一两句话点明中心、主题。

小说阅读技法指导

小说的定义

一、小说定义

以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写

来表现社会生活的一种文体。

作者通过曲折的故事情节和典型人物形象来揭示社会生活的某些

现状,进行批判,或赞美,或呼吁人们学习,从而表现作品的主题。

虚构

人物

情节

环境

影响

改造

构成推动

塑造

限制

推动

主题

一、小说含义

小说三要素

小说的人物形象

二、人物形象

1.(结合文章内容)概括、分析人物形象。

XX是一个怎样的人物?

XX有哪些优秀的品质?

2.分析塑造人物的具体方法及作用。

3.对人物进行客观公正的评价(作者及读者)。

二、人物形象

分析人物形象步骤

1.正面描写

将文中涉及该人物的所有语句勾画下来,逐个分析,用简洁的词语概括人物形象。

分析人物生活背景、遭遇的语句——寻找人物的身份、职业、处境等。

重点分析涉及该人物的事件——用恰当的词语概括人物形象。

文中摘引作者介绍、评价人物时用到的形容词——可直接概括其形象。

2.侧面描写

环境描写烘托人物形象——环境的颜色、明暗等词烘托人物怎样的心情。

次要人物的言行——分析其行为、态度或评论能侧面展现主人公形象。

要注意小说中人物所处的特定社会历史背景,比如:

《红岩》(解放战争背景)

[常用手法]对比、欲扬先抑、正侧面描写相结合、细节描写等。

二、人物形象

例题

陶淘这一人物在文中有怎样的作用?

陶淘是贺先生故事的见证者,起到线索作用;

陶淘在生活中的表现与贺先生形成对比,突出贺先生的品质;

陶淘的积极变化侧面体现了贺先生的人格魅力。

二、人物形象

小说线索

1.

单线型小说

以实物为线索,如莫泊桑《项链》

以人物为线索,如鲁迅《孔乙己》

以作者或主人公的情感变化为线索,如《我的叔叔于勒》

以中心事件为线索,如《社戏》

以时间变化为线索,如《吉先生》

以地点转移为线索,如《西游记》

2.

双线型小说

明线:

例如以实物、时间、地点、人物、事件为线索。

暗线:

作者或主人公的情感变化。

二、人物形象

小说线索

3.

确定小说线索的一般规律

有些小说的线索在文中反复出现,有些则仅出现在文章的开头、结尾处。

若小说以单纯的人物或实物为标题,通常标题即文章的线索;

若小说标题为其他形式,则标题不是文章线索。

有些小说试题的第一题要求我们分层并概括故事情节,或以表格形式考查概括、理解能力,题干会有“围绕x

x

展开故事情节”这样的字眼,“x

x

"

通常为小说的线索。

小说的环境描写

三、环境描写

题干示例

1.画线句子的作用是什么?

2.环境描写有什么作用?

注意需结合具体语境进行分析!

三、环境描写

自然环境/社会环境

作用从两方面分析:内容和结构

内容

1.写出了环境……的特点;交代了……背景;暗示/预示着……

如恶劣,荒凉,优美等;交代故事发生的时间、地点等;……困难。

2.渲染了……的气氛;营造了……的氛围;奠定了全文的感情基调。

3.表现人物身份、地位、性格;衬托/烘托了人物……心情/情感;

突出了人物……精神品质;烘托/丰富了人物……形象。

4.与……作对比,突出表现了……

三、环境描写

结构

1.开头

总领全文/开篇点题、引出下文

为下文……做铺垫/埋下伏笔

推动情节发展,使情节发展成为必然/使小说情节有波澜

巧设悬念,引起读者对……的兴趣

2.中间

起过渡作用,承上启下,承接上文……,引出下文……

为下文……做铺垫/埋下伏笔

推动情节发展,使情节发展成为必然/使小说情节有波澜

巧设悬念,引起读者对……的兴趣

3.结尾

总结全文/篇末点题,卒章显志,使文章结构完整

点明主旨、升华主题

照应标题、首尾呼应、照应前文……

令人深思、给人警醒、留下思考的余地、让人回味无穷、耐人寻味

小说的故事情节

三、环境描写

例题

文中有两处关于雪的环境描写,说说这样写的好处。(4分)

(A

)天空飘着雪花,男人的头顶和肩膀上落着薄薄一层雪。

(B

)男人看了看天空,雪越下越大,地上铺了厚厚的一层。

[答案]

暗示时间的推移;

交代天气变得更冷;

烘托人物失落、苦涩的心情;

营造苍凉凝重的氛围。

[解析]

本题考查我们分析小说中多处环境描写的作用,注意本题要求我们结合两处环境描写进行分析,非“分别分析”。

四、故事情节

分层方法

抓住时间标志词。

抓住地点转移标志词。

抓住情节转换标志。

抓住叙述角度、顺序变化。

抓住心理、情感变化。

小说的主题

五、小说主题

主题概括常用术语

歌颂、赞扬、弘扬什么。

讽刺、批判、揭露、谴责什么。

揭示什么人生道理。

对什么现象的反思。

表达了什么情感。

科幻小说的主题

补充:科幻小说主题

考点

1.情节概括:表格+填空

2.人物形象:人与智能机器等性格特征

3.主题研究:推断主题+选择主题+续写故事

4.科学普及:提取文中科技元素+结合学科知识解释原理

补充:科幻小说主题

科幻小说主题:畅想,忧患,反思

1.人类对未来的畅想:人类的探索精神,科技改变生活

2.对未来生存状况的忧虑:环境恶劣/依赖科技

(人类能力的退化,科技对人类的反控制,人性的贪婪等反噬自身)

3.人类对高科技衍生的新的伦理关系的反思:人与智能机器/人与克隆人

4.人类社会现状的变形透射(社会的不公正)

谢谢欣赏学习!

祝君一切顺利!

同课章节目录