2020-2021学年语文七年级下册第21课古代诗歌五首—登幽州台歌课件(22张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年语文七年级下册第21课古代诗歌五首—登幽州台歌课件(22张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 10:53:08 | ||

图片预览

文档简介

(共22张PPT)

登幽州台歌

唐

陈子昂

作

者

简

介

陈子昂(约659—700),字伯玉,梓州射洪(今属四川)人,唐代文学家。陈子昂是唐诗革新的前驱者,其诗思想充实,语言刚健质朴,对唐代诗歌影响巨大,有诗集《感遇诗》《陈伯玉集》等传世。

背

景

链

接

通天元年,契丹攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,参谋陈子昂随同出征。武攸宜为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急。陈子昂请求遣万人作前驱以击敌,武不允。陈子昂又进言,武不听,反把他贬为军曹。诗人接连受挫,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上幽州台,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》一诗。

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下。

登幽州台歌

陈子昂

教学目标:

1、有感情地朗读古诗,理解诗歌的意思

2、能从不同角度对诗歌语言进行赏析,体会诗人的情感

教学重难点:

体会诗人的情感

悠悠(

)

怆然(

)涕(

)

说停顿

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

yōu

chuànɡ

读读写写

tì

在句式方面,采取了长短参错的楚辞体句法:

前─不见─古人,后─不见─来者;

念─天地─之─悠悠,独─怆然─而─涕下。

前两句音节比较急促,传达了诗人生不逢时、抑郁不平之气;后两句各增加了一个虚字(“之”“而”),多了一个停顿,音节就比较舒徐流畅,表现了他无可奈何、曼声长叹的情景。全篇前后句法长短不齐,音节抑扬变化,互相配合,增强了艺术感染力。

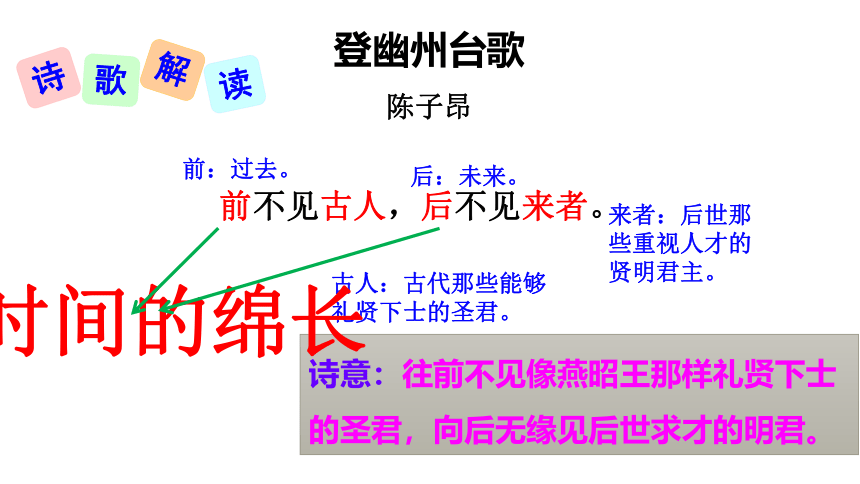

前不见古人,后不见来者。

前:过去。

后:未来。

古人:古代那些能够礼贤下士的圣君。

诗

歌

解

读

登幽州台歌

陈子昂

诗意:往前不见像燕昭王那样礼贤下士的圣君,向后无缘见后世求才的明君。

来者:后世那些重视人才的贤明君主。

时间的绵长

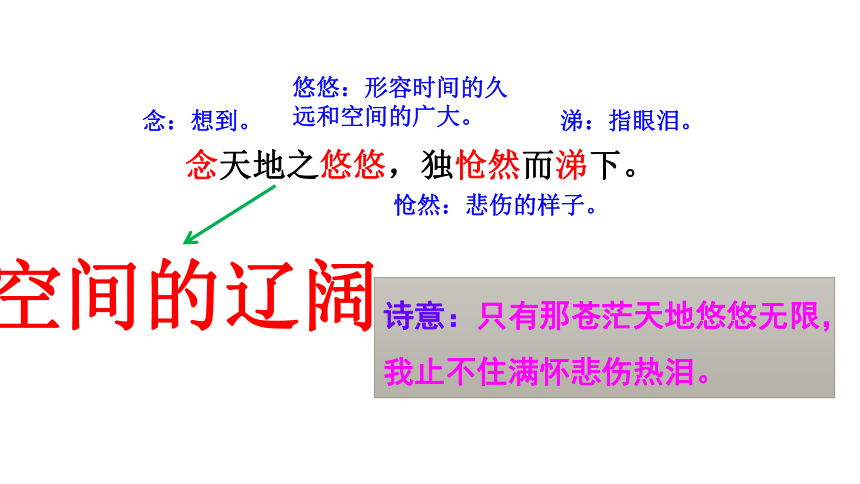

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

念:想到。

悠悠:形容时间的久远和空间的广大。

怆然:悲伤的样子。

涕:指眼泪。

诗意:只有那苍茫天地悠悠无限,我止不住满怀悲伤热泪。

空间的辽阔

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下。

粗笔勾勒,凸现宇宙天地的浩茫宽广和古今人事的沧桑易变。

抒发诗人孤单悲苦的心绪。

直抒胸臆

1.“念天地之悠悠”,你是怎样对“悠悠”一词作出赏析的?

深

入

探

究

“悠悠”形容时间久远和空间广大。把个人放置到无边宇宙的背景中,使人显得渺小,从而产生一种苍茫孤独感。

2.诗人登上幽州台远眺,产生了怎样的联想?由此表达了诗人怎样的情感?

联想:大地茫茫,空阔寂寥,没有一个知音,内心满怀悲愤。

情感:对怀才不遇、壮志难酬的悲叹。

通过描写诗人独立登楼远望、凭古吊今所引起的无限感慨,表达了诗人怀才不遇的压抑心境和孤寂郁闷的悲苦心情。

主

题

概

括

江雪

唐

柳宗元

千山鸟飞绝,

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,

独钓寒江雪。

对

比

阅

读

译文

注释

所有的山,飞鸟全都断绝;所有的路,不见人影踪迹。

江上孤舟,渔翁披蓑戴笠;独自垂钓,不怕冰雪侵袭。

练习:比较《登幽州台歌》和《江雪》的异同

两首诗的相同之处

1、陈子昂和柳宗元的人生际遇相似,都是在大体相同的情境下写下自己的悲和愤

2、都从大视角入眼,从宏大时空入手。“千山”“万径”言空间之广、“前不见古人”“后不见来者”道尽历史,臆断未来。

两首诗的不同之处

1、《登幽州台歌》是纵向展现时间上的无奈;《江雪》是横向展开空间的寂寥空旷。

2、陈子昂直接站在幽州台与天地对话,情感更加奔放;柳宗元借老翁这个形象做出对世界的抗拒姿态,情感更为细腻。

3、陈子昂的诗感情更充沛;柳宗元的诗更具有画面感、艺术美。

1.为此诗画一幅插画或以第一人称扩写“我”的心里独白(100字左右)。

2、背诵并默写这首古诗。

课后作业

天地悠悠,人生苦短,空怀壮志,报国无门。我们登上幽州台,感受到陈子昂的悲愤与不幸,但他又是幸运的,为我们留下了璀璨的篇章,诗歌中表达出的对理想的不懈追求至今熠熠生辉。而今,时代条件为我们提供了驰骋的舞台,我们的理想之歌就该高昂、奔放,让我们沿着诗人的足迹,乘风破浪、扬帆起航,去完成他们的宏伟志愿,去实现自己的人生理想吧!

小结

登幽州台歌

唐

陈子昂

作

者

简

介

陈子昂(约659—700),字伯玉,梓州射洪(今属四川)人,唐代文学家。陈子昂是唐诗革新的前驱者,其诗思想充实,语言刚健质朴,对唐代诗歌影响巨大,有诗集《感遇诗》《陈伯玉集》等传世。

背

景

链

接

通天元年,契丹攻陷营州。武则天委派武攸宜率军征讨,参谋陈子昂随同出征。武攸宜为人轻率,少谋略。次年兵败,情况紧急。陈子昂请求遣万人作前驱以击敌,武不允。陈子昂又进言,武不听,反把他贬为军曹。诗人接连受挫,眼看报国宏愿成为泡影,因此登上幽州台,慷慨悲吟,写下了《登幽州台歌》一诗。

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下。

登幽州台歌

陈子昂

教学目标:

1、有感情地朗读古诗,理解诗歌的意思

2、能从不同角度对诗歌语言进行赏析,体会诗人的情感

教学重难点:

体会诗人的情感

悠悠(

)

怆然(

)涕(

)

说停顿

前不见古人,后不见来者。

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

yōu

chuànɡ

读读写写

tì

在句式方面,采取了长短参错的楚辞体句法:

前─不见─古人,后─不见─来者;

念─天地─之─悠悠,独─怆然─而─涕下。

前两句音节比较急促,传达了诗人生不逢时、抑郁不平之气;后两句各增加了一个虚字(“之”“而”),多了一个停顿,音节就比较舒徐流畅,表现了他无可奈何、曼声长叹的情景。全篇前后句法长短不齐,音节抑扬变化,互相配合,增强了艺术感染力。

前不见古人,后不见来者。

前:过去。

后:未来。

古人:古代那些能够礼贤下士的圣君。

诗

歌

解

读

登幽州台歌

陈子昂

诗意:往前不见像燕昭王那样礼贤下士的圣君,向后无缘见后世求才的明君。

来者:后世那些重视人才的贤明君主。

时间的绵长

念天地之悠悠,独怆然而涕下。

念:想到。

悠悠:形容时间的久远和空间的广大。

怆然:悲伤的样子。

涕:指眼泪。

诗意:只有那苍茫天地悠悠无限,我止不住满怀悲伤热泪。

空间的辽阔

前不见古人,

后不见来者。

念天地之悠悠,

独怆然而涕下。

粗笔勾勒,凸现宇宙天地的浩茫宽广和古今人事的沧桑易变。

抒发诗人孤单悲苦的心绪。

直抒胸臆

1.“念天地之悠悠”,你是怎样对“悠悠”一词作出赏析的?

深

入

探

究

“悠悠”形容时间久远和空间广大。把个人放置到无边宇宙的背景中,使人显得渺小,从而产生一种苍茫孤独感。

2.诗人登上幽州台远眺,产生了怎样的联想?由此表达了诗人怎样的情感?

联想:大地茫茫,空阔寂寥,没有一个知音,内心满怀悲愤。

情感:对怀才不遇、壮志难酬的悲叹。

通过描写诗人独立登楼远望、凭古吊今所引起的无限感慨,表达了诗人怀才不遇的压抑心境和孤寂郁闷的悲苦心情。

主

题

概

括

江雪

唐

柳宗元

千山鸟飞绝,

万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,

独钓寒江雪。

对

比

阅

读

译文

注释

所有的山,飞鸟全都断绝;所有的路,不见人影踪迹。

江上孤舟,渔翁披蓑戴笠;独自垂钓,不怕冰雪侵袭。

练习:比较《登幽州台歌》和《江雪》的异同

两首诗的相同之处

1、陈子昂和柳宗元的人生际遇相似,都是在大体相同的情境下写下自己的悲和愤

2、都从大视角入眼,从宏大时空入手。“千山”“万径”言空间之广、“前不见古人”“后不见来者”道尽历史,臆断未来。

两首诗的不同之处

1、《登幽州台歌》是纵向展现时间上的无奈;《江雪》是横向展开空间的寂寥空旷。

2、陈子昂直接站在幽州台与天地对话,情感更加奔放;柳宗元借老翁这个形象做出对世界的抗拒姿态,情感更为细腻。

3、陈子昂的诗感情更充沛;柳宗元的诗更具有画面感、艺术美。

1.为此诗画一幅插画或以第一人称扩写“我”的心里独白(100字左右)。

2、背诵并默写这首古诗。

课后作业

天地悠悠,人生苦短,空怀壮志,报国无门。我们登上幽州台,感受到陈子昂的悲愤与不幸,但他又是幸运的,为我们留下了璀璨的篇章,诗歌中表达出的对理想的不懈追求至今熠熠生辉。而今,时代条件为我们提供了驰骋的舞台,我们的理想之歌就该高昂、奔放,让我们沿着诗人的足迹,乘风破浪、扬帆起航,去完成他们的宏伟志愿,去实现自己的人生理想吧!

小结

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读