2020-2021学年语文七年级下册第21课古代诗歌五首—登飞来峰课件(20张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年语文七年级下册第21课古代诗歌五首—登飞来峰课件(20张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 4.4MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 10:54:22 | ||

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

登

飞

来

峰

(宋)王安石

飞来峰,即

浙江绍兴城外的

宝林山,唐宋时

其上有应天塔,

俗称塔山,古代

传说此山自琅琊

县城东武县(现

在山东诸城)飞

来,故名。

学习目标

咬准字音,把握节奏,理解诗歌大意。

梳理诗歌内容,体味其意境,把握作者情感。

自学提纲

1、了解作者及写作背景。

2、了解诗句的意思,大致理解诗中描述的情景。

3、“日”比喻什么?“浮云”“最高层”各比喻什么?

4、“鸡鸣日出”象征什么?

5、本诗歌的主题是什么?

飞来峰

王安石

登

作者简介:王安石,字介甫,晚号半山。北宋政治家、思想家、文学家,唐宋八大家之一。著有《临川先生文集》。宋神宗时,他致力于政治改革,表现了他勇于革新,不畏众议的精神。历史上叫作“王安石变法”。

写作背景

《登飞来峰》为王安石30岁时所作。皇佑二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,登上飞来峰塔顶,面对眼前广阔的视野,想到鸡鸣见日升的情景,心中不免感慨万千,于是写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰发抒胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。

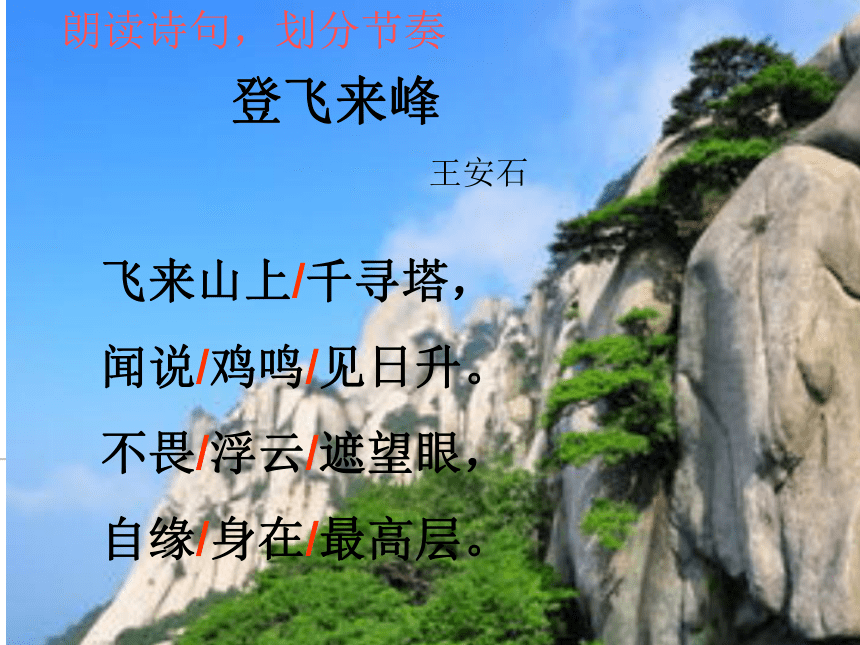

登飞来峰

王安石

朗读诗句,划分节奏

飞来山上/千寻塔,

闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,

自缘/身在/最高层。

飞来峰上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

诗意:我登上了飞来峰上的高塔,听人说清晨鸡鸣时从这儿能看到太阳升起。

二、理解诗意

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

释义:

不怕被漂浮的云彩遮挡住远望的双眼,

只是因为我就站在飞来峰的最高处。

(三)品读,体会诗的意境

1、《登飞来峰》前两句及后两句的侧重点各是什么?(表达方式)

前两句:描写景物

后两句:抒发情怀

2、前两句写景,突出飞来峰的什么?请用一个字概括。

高

山是高耸的,踏是高耸的,山顶上的塔更是高高耸立的。飞来峰和它上面的宝塔总共多高?不知道。诗人只告诉我们,单是塔身就是八千多尺——这当然是夸张的说法。诗人还讲了一个传说:站在塔上,鸡鸣五更天就可以看见海上日出。

3、后两句抒情,抒发了作者怎样的情怀?

(1)补充资料:

飞来峰高168米。飞来峰无石不奇,无树不古,无洞不幽,秀丽绝伦。飞来峰的厅岩怪石,如蛟龙,如奔象,如卧龙,如惊猿。山上老树古藤,盘根错节;岩骨暴露,峰棱如削。

为什么飞来峰的这些美景诗人都没有描写,而单单只写了飞来峰的“高”?联系诗人的经历思考。

补充资料2:

王安石做宰相时,实行变法,使衰弱的宋王朝迅速强盛起来,人民生活也大幅度提高。写下此诗时,正是他初入宦海,年少气盛,抱负不凡之时,因此他正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,希望有一天能施展他治国平天下的才能。

抒发了诗人远大的抱负和志向,以及对于自己的未来充满着雄心壮志的情怀。

“日升”比喻什么?“浮云”“最高层”各比喻什么?“鸡鸣日出”指代什么?

“日”是帝王的象征。

浮云:既是实写也是比喻。“故邪臣蔽贤,犹浮云之障日。”浮云是邪臣的代称,诗中比喻当时的保守势力。(眼前的困难,障碍、挫折)

“最高层”暗喻政治上的最高决策层。

“鸡鸣日升”的灿烂的图景也是诗人美好前程的象征。

“不畏”是诗中的主题词。

反映诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

结尾两句写出了什么样的道理?

1、写出了“站得高看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒”的哲理。

“不畏浮云遮望眼”这句看似浅显,其实用了典故。“浮云”在古代诗歌中常被用来比喻谗佞之类的小人或其他消极事物。李白就说过“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”。意思是说自己离开长安是由于皇帝听信了小人的谗言。

2、其次表明“我不怕浮云挡住我的眼睛,自然是我站得高的缘故”,言下之意,浮云还在“我”的脚下。由此表明诗人年少气盛,抱负不凡,具有远大的政治理想。

赏析

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”

这两句的意思是说:不怕浮云遮住了远望的眼光,只是因为身在最高层。其中蕴涵着深刻的哲理:站得高才能看得远。表现了诗人锐意改革的远大抱负和为实现政治抱负勇往直前的豪迈气概。

小结

要想看得远,视野更开阔,就必须登上最高的一层。这正是唐代诗人王之涣在《登鹳雀楼》中所写的“欲穷千里目,更上一层楼。”

《登飞来峰》思路

《登飞来峰》是一首哲理诗。这首诗借写景抒发了诗人广阔的政治胸怀,以理入诗,表现了作者高瞻远瞩、不畏困难的心怀。

也让我们领悟到一条人生哲理:在社会生活和思想修养方面,也是站得高才能看得远。

一二句不写亲眼看到的景物,而写传闻之景,为的是给后文的议论打好基础。三四句议论,但仍采取了写景的形式,就使得抽象的哲理有了具体生动的感受。

当堂练习

背诵、默写

登

飞

来

峰

(宋)王安石

飞来峰,即

浙江绍兴城外的

宝林山,唐宋时

其上有应天塔,

俗称塔山,古代

传说此山自琅琊

县城东武县(现

在山东诸城)飞

来,故名。

学习目标

咬准字音,把握节奏,理解诗歌大意。

梳理诗歌内容,体味其意境,把握作者情感。

自学提纲

1、了解作者及写作背景。

2、了解诗句的意思,大致理解诗中描述的情景。

3、“日”比喻什么?“浮云”“最高层”各比喻什么?

4、“鸡鸣日出”象征什么?

5、本诗歌的主题是什么?

飞来峰

王安石

登

作者简介:王安石,字介甫,晚号半山。北宋政治家、思想家、文学家,唐宋八大家之一。著有《临川先生文集》。宋神宗时,他致力于政治改革,表现了他勇于革新,不畏众议的精神。历史上叫作“王安石变法”。

写作背景

《登飞来峰》为王安石30岁时所作。皇佑二年(1050)夏,他在浙江鄞县知县任满回江西临川故里时,途经杭州,登上飞来峰塔顶,面对眼前广阔的视野,想到鸡鸣见日升的情景,心中不免感慨万千,于是写下此诗。这首诗是他初涉宦海之作。此时年少气盛,抱负不凡,正好借登飞来峰发抒胸臆,寄托壮怀,可看作万言书的先声,实行新法的前奏。

登飞来峰

王安石

朗读诗句,划分节奏

飞来山上/千寻塔,

闻说/鸡鸣/见日升。

不畏/浮云/遮望眼,

自缘/身在/最高层。

飞来峰上千寻塔,

闻说鸡鸣见日升。

诗意:我登上了飞来峰上的高塔,听人说清晨鸡鸣时从这儿能看到太阳升起。

二、理解诗意

不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层。

释义:

不怕被漂浮的云彩遮挡住远望的双眼,

只是因为我就站在飞来峰的最高处。

(三)品读,体会诗的意境

1、《登飞来峰》前两句及后两句的侧重点各是什么?(表达方式)

前两句:描写景物

后两句:抒发情怀

2、前两句写景,突出飞来峰的什么?请用一个字概括。

高

山是高耸的,踏是高耸的,山顶上的塔更是高高耸立的。飞来峰和它上面的宝塔总共多高?不知道。诗人只告诉我们,单是塔身就是八千多尺——这当然是夸张的说法。诗人还讲了一个传说:站在塔上,鸡鸣五更天就可以看见海上日出。

3、后两句抒情,抒发了作者怎样的情怀?

(1)补充资料:

飞来峰高168米。飞来峰无石不奇,无树不古,无洞不幽,秀丽绝伦。飞来峰的厅岩怪石,如蛟龙,如奔象,如卧龙,如惊猿。山上老树古藤,盘根错节;岩骨暴露,峰棱如削。

为什么飞来峰的这些美景诗人都没有描写,而单单只写了飞来峰的“高”?联系诗人的经历思考。

补充资料2:

王安石做宰相时,实行变法,使衰弱的宋王朝迅速强盛起来,人民生活也大幅度提高。写下此诗时,正是他初入宦海,年少气盛,抱负不凡之时,因此他正好借登飞来峰抒发胸臆,寄托壮怀,希望有一天能施展他治国平天下的才能。

抒发了诗人远大的抱负和志向,以及对于自己的未来充满着雄心壮志的情怀。

“日升”比喻什么?“浮云”“最高层”各比喻什么?“鸡鸣日出”指代什么?

“日”是帝王的象征。

浮云:既是实写也是比喻。“故邪臣蔽贤,犹浮云之障日。”浮云是邪臣的代称,诗中比喻当时的保守势力。(眼前的困难,障碍、挫折)

“最高层”暗喻政治上的最高决策层。

“鸡鸣日升”的灿烂的图景也是诗人美好前程的象征。

“不畏”是诗中的主题词。

反映诗人为实现自己的政治抱负而勇往直前、无所畏惧的进取精神。

结尾两句写出了什么样的道理?

1、写出了“站得高看得远,才能不怕阻挠,不被眼前的困难吓倒”的哲理。

“不畏浮云遮望眼”这句看似浅显,其实用了典故。“浮云”在古代诗歌中常被用来比喻谗佞之类的小人或其他消极事物。李白就说过“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”。意思是说自己离开长安是由于皇帝听信了小人的谗言。

2、其次表明“我不怕浮云挡住我的眼睛,自然是我站得高的缘故”,言下之意,浮云还在“我”的脚下。由此表明诗人年少气盛,抱负不凡,具有远大的政治理想。

赏析

“不畏浮云遮望眼,自缘身在最高层”

这两句的意思是说:不怕浮云遮住了远望的眼光,只是因为身在最高层。其中蕴涵着深刻的哲理:站得高才能看得远。表现了诗人锐意改革的远大抱负和为实现政治抱负勇往直前的豪迈气概。

小结

要想看得远,视野更开阔,就必须登上最高的一层。这正是唐代诗人王之涣在《登鹳雀楼》中所写的“欲穷千里目,更上一层楼。”

《登飞来峰》思路

《登飞来峰》是一首哲理诗。这首诗借写景抒发了诗人广阔的政治胸怀,以理入诗,表现了作者高瞻远瞩、不畏困难的心怀。

也让我们领悟到一条人生哲理:在社会生活和思想修养方面,也是站得高才能看得远。

一二句不写亲眼看到的景物,而写传闻之景,为的是给后文的议论打好基础。三四句议论,但仍采取了写景的形式,就使得抽象的哲理有了具体生动的感受。

当堂练习

背诵、默写

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读