16.2《六国论》课件50张 2020-2021学年统编版高中语文必修下册

文档属性

| 名称 | 16.2《六国论》课件50张 2020-2021学年统编版高中语文必修下册 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 3.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-20 17:30:30 | ||

图片预览

文档简介

(共50张PPT)

六国论

苏 洵

1、积累各类文言知识。

2、把握文章的结构和论证层次,学习运用分论点,掌握引证、对比论证等方法。

3、理解文章的政论目的,即借古讽今,批评北宋政府对西夏、契丹的妥协政策。

学习目标

四川眉山三苏祠

门上对联:

一门父子三词客;千古文章八大家。

苏洵(1009—1066),北宋散文家。与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。字明允,号老泉。眉州眉山(今属四川)人。长于散文,尤擅政论,议论明畅,笔势雄健。有《嘉祐集》。

北宋鉴于唐末藩镇割据和五代军人乱政,实行中央集权制度,将军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。北宋建国后一百年间,与契丹、西夏作战60余次,败多胜少,到苏洵的时代,北宋每年向契丹纳银20万两,绢30万匹;向西夏纳银10万两,绢10万匹,茶3万斤。这样“陪邻”的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。苏洵正是针对这样的现实撰写《六国论》的,想通过分析六国失败的原因委婉提醒当朝统治者。

背景介绍

论:是散文的一种,以论证为主,其特点是善于说理。“六国论”在这里是一个省略式短语,实际应是“六国破灭之论”。本文旨在分析六国破灭的原因,借古讽今。

课题解释

知识补充:战国后期,全国实现统一已成为历史的必然。秦经商鞅变法,逐渐强大起来;六国曾“合纵”抗秦,但各有打算,联合并不巩固。秦王采取“远交近攻”的策略,全面发动了对六国的剿灭战。公元前230年秦灭邻近的韩;公元前228年秦再灭赵;公元前225年秦灭魏;公元前223年秦灭楚;公元前222年秦灭燕;公元前221年秦南下灭齐。秦灭六国,结束了诸侯割据称雄的“战国”,进入了秦汉封建大统一的时代。

秦全胜而速败,其暴灭被后人做足了文章。秦何以统一六国,史家又语焉不详。苏洵的史论《六国论》,是鞭挞强秦暴行而剖断六国痼疾的第一文。

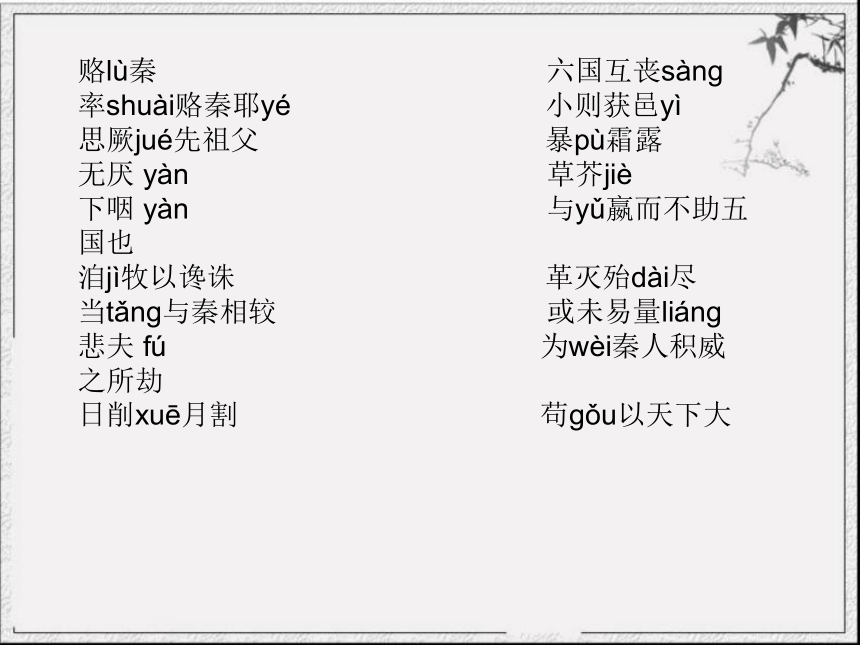

赂lù秦 六国互丧sàng

率shuài赂秦耶yé 小则获邑yì

思厥jué先祖父 暴pù霜露

无厌 yàn 草芥jiè

下咽 yàn 与yǔ嬴而不助五国也

洎jì牧以谗诛 革灭殆dài尽

当tǎng与秦相较 或未易量liáng

悲夫 fú 为wèi秦人积威之所劫

日削xuē月割 苟gǒu以天下大

六国灭亡,不是因为武器不锋利,仗打得不好,弊病在于向秦国割地求和(或译“拿土地贿赂秦国”)。

向秦国割地求和,自己的实力就亏损了,这是灭亡的原因。

有人说:六国相继灭亡,全都是因为向秦国割地求和吗?

回答说:不向秦国割地求和的国家由于向秦国割地求和的国家而灭亡。

因为失去了其他国家强有力的外援,不能单独保全。

所以说:弊病在于向秦国割地求和。

第一段

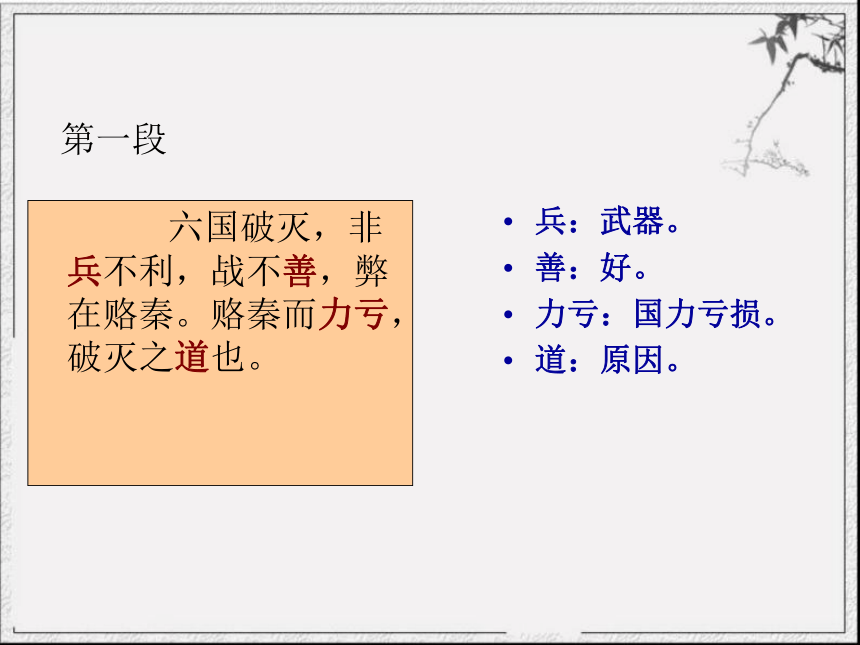

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。

兵:武器。

善:好。

力亏:国力亏损。

道:原因。

第一段

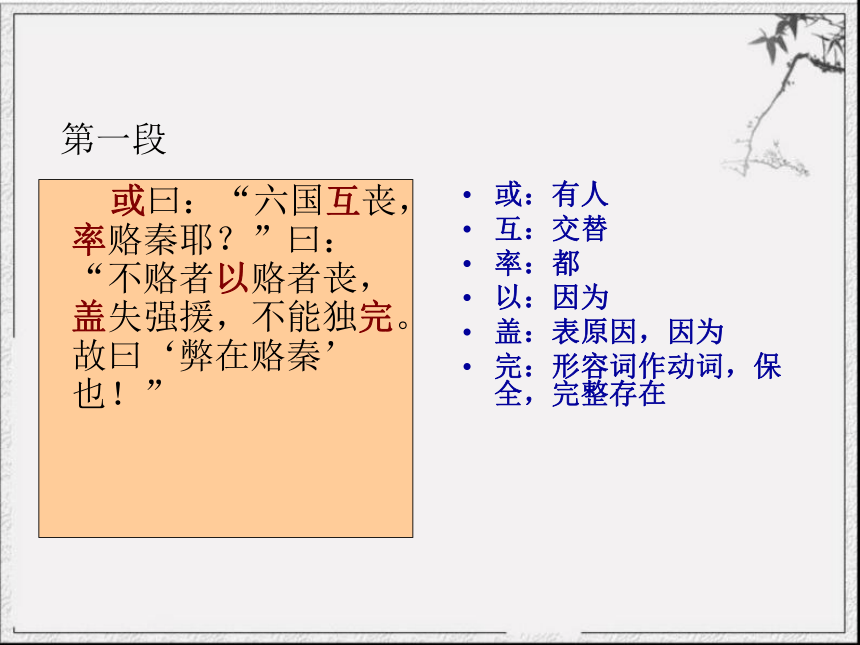

或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”曰:“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰‘弊在赂秦’也!”

或:有人

互:交替

率:都

以:因为

盖:表原因,因为

完:形容词作动词,保全,完整存在

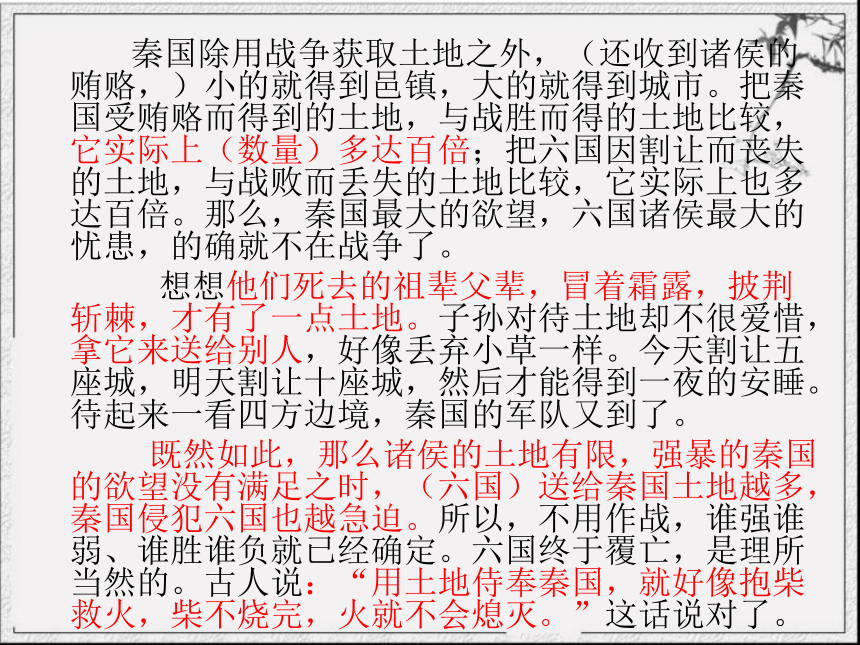

秦国除用战争获取土地之外,(还收到诸侯的贿赂,)小的就得到邑镇,大的就得到城市。把秦国受贿赂而得到的土地,与战胜而得的土地比较,它实际上(数量)多达百倍;把六国因割让而丧失的土地,与战败而丢失的土地比较,它实际上也多达百倍。那么,秦国最大的欲望,六国诸侯最大的忧患,的确就不在战争了。

想想他们死去的祖辈父辈,冒着霜露,披荆斩棘,才有了一点土地。子孙对待土地却不很爱惜,拿它来送给别人,好像丢弃小草一样。今天割让五座城,明天割让十座城,然后才能得到一夜的安睡。待起来一看四方边境,秦国的军队又到了。

既然如此,那么诸侯的土地有限,强暴的秦国的欲望没有满足之时,(六国)送给秦国土地越多,秦国侵犯六国也越急迫。所以,不用作战,谁强谁弱、谁胜谁负就已经确定。六国终于覆亡,是理所当然的。古人说:“用土地侍奉秦国,就好像抱柴救火,柴不烧完,火就不会熄灭。”这话说对了。

第二段

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城,较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦国之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

数量上

以:介词,用

小(大):小(大)的方面

邑:邑镇

城:城市

其实:它的实际(数量)

亡:丢失,丧失

固:本来

分析论证方法:

先摆出秦“战胜而得”与诸侯“战败而亡”的事实,从正反两方面对比论证。

第二段

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草弃。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。

厥:代词,其

祖父:古今异义,祖辈父辈

暴:通“曝”

以:连词,表示结果,有“因而”“以至”的意思

举:全

以:拿,介词

然后:古今异义,这以后

然则:这样,那么

故:所以

程度上

齐国不曾向秦国割地求和,最后也随着五国灭亡,为什么呢?(这是因为)齐国亲附秦国而不帮助五国。五国已经灭亡,齐国也不能幸免了。

燕国和赵国的君主,起初有远大的谋略,能够守住他们的国土,坚持正义而不向秦国割地求和。所以燕国虽然是个小国却后灭亡,这就是用兵的功效。等到后来燕太子丹用派遣荆轲刺杀秦王作为对付秦国的计策,才招致了祸患。

赵国曾经与秦国交战五次,败了两次,胜了三次。后来秦国两次攻打赵国,(赵国大将)李牧接连击退了它。等到李牧因受诬陷而被杀害,赵国都城邯郸才变成秦国的一个郡,可惜赵国用武力抵抗却不能坚持到底啊。况且,燕赵两国正处在秦国把其他国家几乎消灭干净的时候,可以说是智谋穷竭国势孤危,战败而亡,实在是不得已的。

如果当初韩、魏、楚三国各自爱惜他们的国土,齐国不亲附秦国,燕国的刺客不赴秦行刺,赵国的良将还活着,那么胜败存亡的命运,应当能够与秦国相比较,或许还不易估量。

第三段

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。

迁灭:被灭国而掠走国宝重器。

与:结交。

既:已经。

第三段

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。

义:名词作动词,坚守正义

是故:因此

斯:代词,这

判断句

以……为:把……作为

速:招致。(成语“不速之客”)

第三段

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

向:以前。

使:假使

爱:吝惜,爱惜。

不行:古今异义,不派出去

互文:胜负存亡的命运

当:通“倘”,如果

或:或许。

量:判断。

赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

句式:状语后置

再:两次。

却:使动用法,使……退却,击退。

洎:及,等到

以:因为

为:成为

终:坚持到底

智力:古今异义,智谋和力量。

诚:确实。

第4、5段译文

唉!如果六国诸侯用割让秦国的土地来封赏天下的谋臣,用侍奉秦国的心意来礼遇天下的奇才,合力向西对付秦国,那么,我恐怕秦国人吃饭也不能咽下喉咙了。可悲啊!有这样的形势,却被秦国积久而成的威势所胁迫,天天削弱,月月割地,以至于走向灭亡。治理国家的人不要使自己被(敌人)积久而成的威势所胁迫啊!

六国与秦国都是诸侯,他们的势力比秦国弱,却还有可以不向秦国割地求和而战胜它的形势。如果凭着偌大的天下,自降身份追随六国灭亡的旧例,这就又在六国之下了。

第四段

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

以:介词,用

礼:名作动,礼遇

之:代词?主谓之间

下咽:“往下咽”或“咽下喉咙”。

为……所:被

日、月:名作状

以:连词,引出结果,以致。

趋于亡:走向灭亡

为:治理

无:通“毋”,不要。

第五段

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势;苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

势1:势力。于:比

可以:古今异义,可以凭借;

而:顺承,就

势2:形势

苟:如果

以:凭借

天下之大:偌大的天下。之,定语后置的标志。

下:动词,降低身份

故事:古今异义,旧事。

是:这。

六国破灭

弊在赂秦

(1)赂秦力亏,破灭之道

(2)不赂者以赂者丧

总

分

第一段

赂秦对比

受赂而得

战胜而得

赂秦所亡

战败而亡

土地有限

贪欲无厌

数量上

得难

献易

奉繁

侵急

态度上

道理上

赂秦力亏

破灭之道

引用古语小结

第二段

不赂者

齐

与嬴不助五国

燕

以荆卿为计

赵

牧以谗诛

不能独完

不赂者以赂者丧

第三段

第四段在结构上的作用是什么?

第五段得出了什么结论?

第四段------

第五段------

借古(六国破亡)

------讽今(在六国下)

结论:

勿从六国破亡之故事

承上启下

文章结构

第一部分(1、2):提出中心论点和分论点。

第二部分(3、4):论证中心论点。

第一层:论述“赂秦而力亏,破灭之道也”。

第二层:论述“不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完”。

第三部分(5、6):作出结论。

第一层:总结历史教训。

第二层:讽谏北宋王朝。

“古人云:…”

引证法

加强论证说服力

六国灭亡史实

例证法

证明观点正确性

秦与六国、六国之间的对比

对比法

证明破灭必然性

因果论证(第一段)

比喻论证(第三段)

假设论证(第四段)

论 证 方 法

第4段在结构上的作用是什么?

第5段反映了作者怎样的撰文意图和思想情怀?

第4段 承上启下,提出忠告

第5段 借古喻今

讽谏勿从六国破亡之故事!

既有理性的分析,又始终贯穿一种沉痛激切的情绪。反思历史,针砭时弊,足见古代士人家国天下的情怀。

苏洵的忧国之心可见一斑。此文借古讽今也不是消极地批评北宋王朝失策,文中“以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下奇才,并力西向”这样的战略构想对当时北宋朝廷同样适用。

写的是六国与秦,实际隐喻的是北宋王朝与辽、西夏等

“老泉此论,实为宋赂契丹,借来做个事鉴”

论证结构及写作特色

中心论点

非兵不利,战不善,弊在赂秦

(分论点1)

赂秦而力亏,破灭之道也

––––韩魏楚

(分论点2)

不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完–––齐燕赵

论点鲜明

论证严密

言简意赅

气势充沛

借古讽今

切中时弊

抚今追昔,以史为鉴

历史和事实表明,这几个国家想当人权教师爷,但他们根本不配。他们既非圣人,更无实力。希望他们明白,今天的中国不是伊拉克、利比亚,也不是叙利亚,更不是120年前的中国。外国列强架起几门大炮就能打开中国大门的时代已经一去不复返了,几个所谓学者和媒体同官方勾结就能肆无忌惮抹黑攻击中国而不受任何惩罚的日子也一去不复返了。奉劝他们不要低估中国人民捍卫国家利益与民族尊严的坚定意志。来而不往非礼也,他们终将为他们的愚蠢和傲慢付出代价。

美、加、英和欧盟基于谎言和虚假信息以人权为由对中国新疆有关人员和机构实施制裁,中方予以强烈谴责。中国外交部负责人已分别召见欧盟、英国驻华大使,提出严正交涉。中方已第一时间表明严正立场并宣布对欧方有关机构和人员实施制裁。中方也已向美方和加方提出严正交涉。

阅读讨论

阅读苏辙的《六国论》,试从文体、立论的侧重点、论点和作者的写作目的四方面,对杜牧的《阿房宫赋》、苏洵的《六国论》作一比较。

★苏洵的《六国论》是一篇政议文,从六国破亡的教训立意,提出“六国破灭,弊在赂秦”的论点,借古讽今:警告北宋王朝不要重蹈六国灭亡的覆辙。

★杜牧的《阿房宫赋》是一篇赋,从秦亡的教训立意,提出“秦爱纷奢”而亡国的观点,借古讽今:提醒唐朝统治者不要重蹈秦亡之覆辙。

虚词

1、而

(1)赂秦而力亏

(2)较秦之所得与战胜而得者

(3)而秦兵又至矣

(4)故不战而强弱胜负已判矣

(5)与嬴而不助五国也

(6)燕虽小国而后亡

连词,表因果

表修饰

表转折

表转折

表转折

表转折

(7)二败而三胜

(8)惜其用武而不终也

(9)战败而亡,诚不得已

(10)而为秦人积威之所劫

(11)而犹有可以不赂而胜之之势

(12)下而从六国破亡之故事

表转折

表转折

表转折

表并列

表因果

表承接

2、之

(1)破灭之道也

(2)较秦之所得

(3)诸侯之所亡

(4)秦国之所大欲,诸侯之所大患

(5)子孙视之不甚惜

(6)诸侯之地有限,暴秦之欲无厌

助词,的

取独

取独

取独

代词,代土地

的

(7)奉之弥繁,侵之愈急

(8)此言得之

(9)胜负之数,存亡之理

(10)而犹有可以不赂而胜之之势

(11)苟以天下之大

代词,指上文说的道理

助词,的

代指“秦”;

助词,的

定语后置的标志

奉秦之物,

赂秦的各国

3、以

(1)不赂者以赂者丧

(2)秦以攻取之外

(3)以有尺寸之地

(4)举以予人

(5)以地事秦

(6)洎牧以馋诛

(7)以赂秦之地封天下之谋臣

(8)苟以天下之大

介词,因为

介词,凭借

连词,相当于“而”,才

介词,用

介词,用

介词,因为

介词,用

介词,凭借

4、为

(1)洎牧以馋诛,邯郸为郡

(2)为秦人积威之所劫

(3)为国者无使为积威之所劫哉

动词,成为

表被动

治理,

表被动

5、其

(1)其实百倍

(2)能守其土

(3)惜其用武而不终也

(4)其势弱于秦

代词,它,指获得的土地

代词,他们的,指燕、赵

代词,代指赵国

代词,指六国

知识归纳

——通假字

(1)暴霜露,斩荆棘

(2)暴秦之欲无厌

“暴”同“曝”。读pù,晒,引申为“暴露”,意为“冒着”。

“厌”同“餍”。读yàn,满足。

⑴ 其实百倍

⑵ 思厥先祖父

⑶ 始速祸焉

⑷ 可谓智力孤危

⑸ 而从六国破灭之故事

⑹ 至于颠覆

⑺ 后秦击赵者再

它实际上/实际上

祖辈和父辈/指父亲的父亲

招致/指速度快

智谋和力量/理解事物的能力

前例、旧事/今指真实的或虚构的有人物有情节的事情

知识归纳

——古今异义

以至、以至于/表示另提一事

两次/表示又一次

⑴ 不能独完

⑵ 故不战而强弱胜负已判矣

⑶ 以地事秦

⑷ 义不赂秦

⑸ 始速祸焉

⑹ 李牧连却之

⑺ 惜其用武而不终也

⑻ 以事秦之心礼天下之奇才

⑼ 日割月削

名→状,每日 / 每月

名→动,侍奉

名→动,坚持正义

形→动,保全

使动,使……退却

名→动,礼遇,礼待

副→动,坚持到底

形→动,招致

名→动,作战,打仗

知识归纳

——词类活用

六国破灭,非兵不利

觉今是而昨非

非有仲尼、墨翟之贤

谪戍之众,非抗于九国之师也

或曰:六国互丧……

一食或尽粟一石

或以为死,或以为亡

当与秦相较,或未易量

不是

不能

有人

有时,偶或

有的……有的……

或许,也许

非

或

知识归纳

——一词多义

错误

没有

有如此之势

其势弱于秦

桂殿兰宫,即冈峦之体势

因摸地上刑械作投击势

非兵不利,战不善

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

瑜得精兵五万

势

形势

势力,力量

形状

姿势,姿态

兵

武器

军队

军事、战争

士兵

诸侯之所亡……而亡者

是故燕虽小国而后亡

广故数言欲亡

河曲智叟亡以应

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为积威之所劫

丧失,丢失

灭亡

作为

成为

被,介词

治理

逃亡

通“无”,没有

亡

为

至于颠覆,理固宜然

吴广以为然

有穴窈然

然视其左右,来而记之者已少

然

如此,这样

对,正确

……的样子,形容词词尾

但是

想要,追求,动词

欲望,名词

暴露,冒着,动词

凶暴的,形容词

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

暴霜露,斩荆棘

暴秦之欲无厌

欲

暴

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

才,副词

起初,副词

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

最终,副词

坚持到底,动词

较秦之所得

此言得之

诚不得已

得到,获得,动词

适宜,得当,形容词

能,能够,动词

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(5)举以予人

(6)至丹以荆卿为计

(7)赵尝五战于秦

被动句

被动句

省略句,省略宾语

省略句,省略动宾词组

介词结构后置

判断句

知识归纳

——特殊句式

判断句

六国论

苏 洵

1、积累各类文言知识。

2、把握文章的结构和论证层次,学习运用分论点,掌握引证、对比论证等方法。

3、理解文章的政论目的,即借古讽今,批评北宋政府对西夏、契丹的妥协政策。

学习目标

四川眉山三苏祠

门上对联:

一门父子三词客;千古文章八大家。

苏洵(1009—1066),北宋散文家。与其子苏轼、苏辙合称“三苏”,均被列入“唐宋八大家”。字明允,号老泉。眉州眉山(今属四川)人。长于散文,尤擅政论,议论明畅,笔势雄健。有《嘉祐集》。

北宋鉴于唐末藩镇割据和五代军人乱政,实行中央集权制度,将军权完全收归中央,造成了军事上的衰势。北宋建国后一百年间,与契丹、西夏作战60余次,败多胜少,到苏洵的时代,北宋每年向契丹纳银20万两,绢30万匹;向西夏纳银10万两,绢10万匹,茶3万斤。这样“陪邻”的结果,助长了契丹、西夏的气焰,加重了人民负担,极大地损伤了国力,带来了无穷的祸患。苏洵正是针对这样的现实撰写《六国论》的,想通过分析六国失败的原因委婉提醒当朝统治者。

背景介绍

论:是散文的一种,以论证为主,其特点是善于说理。“六国论”在这里是一个省略式短语,实际应是“六国破灭之论”。本文旨在分析六国破灭的原因,借古讽今。

课题解释

知识补充:战国后期,全国实现统一已成为历史的必然。秦经商鞅变法,逐渐强大起来;六国曾“合纵”抗秦,但各有打算,联合并不巩固。秦王采取“远交近攻”的策略,全面发动了对六国的剿灭战。公元前230年秦灭邻近的韩;公元前228年秦再灭赵;公元前225年秦灭魏;公元前223年秦灭楚;公元前222年秦灭燕;公元前221年秦南下灭齐。秦灭六国,结束了诸侯割据称雄的“战国”,进入了秦汉封建大统一的时代。

秦全胜而速败,其暴灭被后人做足了文章。秦何以统一六国,史家又语焉不详。苏洵的史论《六国论》,是鞭挞强秦暴行而剖断六国痼疾的第一文。

赂lù秦 六国互丧sàng

率shuài赂秦耶yé 小则获邑yì

思厥jué先祖父 暴pù霜露

无厌 yàn 草芥jiè

下咽 yàn 与yǔ嬴而不助五国也

洎jì牧以谗诛 革灭殆dài尽

当tǎng与秦相较 或未易量liáng

悲夫 fú 为wèi秦人积威之所劫

日削xuē月割 苟gǒu以天下大

六国灭亡,不是因为武器不锋利,仗打得不好,弊病在于向秦国割地求和(或译“拿土地贿赂秦国”)。

向秦国割地求和,自己的实力就亏损了,这是灭亡的原因。

有人说:六国相继灭亡,全都是因为向秦国割地求和吗?

回答说:不向秦国割地求和的国家由于向秦国割地求和的国家而灭亡。

因为失去了其他国家强有力的外援,不能单独保全。

所以说:弊病在于向秦国割地求和。

第一段

六国破灭,非兵不利,战不善,弊在赂秦。赂秦而力亏,破灭之道也。

兵:武器。

善:好。

力亏:国力亏损。

道:原因。

第一段

或曰:“六国互丧,率赂秦耶?”曰:“不赂者以赂者丧,盖失强援,不能独完。故曰‘弊在赂秦’也!”

或:有人

互:交替

率:都

以:因为

盖:表原因,因为

完:形容词作动词,保全,完整存在

秦国除用战争获取土地之外,(还收到诸侯的贿赂,)小的就得到邑镇,大的就得到城市。把秦国受贿赂而得到的土地,与战胜而得的土地比较,它实际上(数量)多达百倍;把六国因割让而丧失的土地,与战败而丢失的土地比较,它实际上也多达百倍。那么,秦国最大的欲望,六国诸侯最大的忧患,的确就不在战争了。

想想他们死去的祖辈父辈,冒着霜露,披荆斩棘,才有了一点土地。子孙对待土地却不很爱惜,拿它来送给别人,好像丢弃小草一样。今天割让五座城,明天割让十座城,然后才能得到一夜的安睡。待起来一看四方边境,秦国的军队又到了。

既然如此,那么诸侯的土地有限,强暴的秦国的欲望没有满足之时,(六国)送给秦国土地越多,秦国侵犯六国也越急迫。所以,不用作战,谁强谁弱、谁胜谁负就已经确定。六国终于覆亡,是理所当然的。古人说:“用土地侍奉秦国,就好像抱柴救火,柴不烧完,火就不会熄灭。”这话说对了。

第二段

秦以攻取之外,小则获邑,大则得城,较秦之所得,与战胜而得者,其实百倍;诸侯之所亡,与战败而亡者,其实亦百倍。则秦国之所大欲,诸侯之所大患,固不在战矣。

数量上

以:介词,用

小(大):小(大)的方面

邑:邑镇

城:城市

其实:它的实际(数量)

亡:丢失,丧失

固:本来

分析论证方法:

先摆出秦“战胜而得”与诸侯“战败而亡”的事实,从正反两方面对比论证。

第二段

思厥先祖父,暴霜露,斩荆棘,以有尺寸之地。子孙视之不甚惜,举以予人,如弃草弃。今日割五城,明日割十城,然后得一夕安寝。起视四境,而秦兵又至矣。然则诸侯之地有限,暴秦之欲无厌,奉之弥繁,侵之愈急。故不战而强弱胜负已判矣。至于颠覆,理固宜然。

厥:代词,其

祖父:古今异义,祖辈父辈

暴:通“曝”

以:连词,表示结果,有“因而”“以至”的意思

举:全

以:拿,介词

然后:古今异义,这以后

然则:这样,那么

故:所以

程度上

齐国不曾向秦国割地求和,最后也随着五国灭亡,为什么呢?(这是因为)齐国亲附秦国而不帮助五国。五国已经灭亡,齐国也不能幸免了。

燕国和赵国的君主,起初有远大的谋略,能够守住他们的国土,坚持正义而不向秦国割地求和。所以燕国虽然是个小国却后灭亡,这就是用兵的功效。等到后来燕太子丹用派遣荆轲刺杀秦王作为对付秦国的计策,才招致了祸患。

赵国曾经与秦国交战五次,败了两次,胜了三次。后来秦国两次攻打赵国,(赵国大将)李牧接连击退了它。等到李牧因受诬陷而被杀害,赵国都城邯郸才变成秦国的一个郡,可惜赵国用武力抵抗却不能坚持到底啊。况且,燕赵两国正处在秦国把其他国家几乎消灭干净的时候,可以说是智谋穷竭国势孤危,战败而亡,实在是不得已的。

如果当初韩、魏、楚三国各自爱惜他们的国土,齐国不亲附秦国,燕国的刺客不赴秦行刺,赵国的良将还活着,那么胜败存亡的命运,应当能够与秦国相比较,或许还不易估量。

第三段

齐人未尝赂秦,终继五国迁灭,何哉?与嬴而不助五国也。五国既丧,齐亦不免矣。

迁灭:被灭国而掠走国宝重器。

与:结交。

既:已经。

第三段

燕赵之君,始有远略,能守其土,义不赂秦。是故燕虽小国而后亡,斯用兵之效也。至丹以荆卿为计,始速祸焉。

义:名词作动词,坚守正义

是故:因此

斯:代词,这

判断句

以……为:把……作为

速:招致。(成语“不速之客”)

第三段

向使三国各爱其地,齐人勿附于秦,刺客不行,良将犹在,则胜负之数,存亡之理,当与秦相较,或未易量。

向:以前。

使:假使

爱:吝惜,爱惜。

不行:古今异义,不派出去

互文:胜负存亡的命运

当:通“倘”,如果

或:或许。

量:判断。

赵尝五战于秦,二败而三胜。后秦击赵者再,李牧连却之。洎牧以谗诛,邯郸为郡,惜其用武而不终也。且燕赵处秦革灭殆尽之际,可谓智力孤危,战败而亡,诚不得已。

句式:状语后置

再:两次。

却:使动用法,使……退却,击退。

洎:及,等到

以:因为

为:成为

终:坚持到底

智力:古今异义,智谋和力量。

诚:确实。

第4、5段译文

唉!如果六国诸侯用割让秦国的土地来封赏天下的谋臣,用侍奉秦国的心意来礼遇天下的奇才,合力向西对付秦国,那么,我恐怕秦国人吃饭也不能咽下喉咙了。可悲啊!有这样的形势,却被秦国积久而成的威势所胁迫,天天削弱,月月割地,以至于走向灭亡。治理国家的人不要使自己被(敌人)积久而成的威势所胁迫啊!

六国与秦国都是诸侯,他们的势力比秦国弱,却还有可以不向秦国割地求和而战胜它的形势。如果凭着偌大的天下,自降身份追随六国灭亡的旧例,这就又在六国之下了。

第四段

呜呼!以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心,礼天下之奇才,并力西向,则吾恐秦人食之不得下咽也。悲夫!有如此之势,而为秦人积威之所劫,日削月割,以趋于亡。为国者无使为积威之所劫哉!

以:介词,用

礼:名作动,礼遇

之:代词?主谓之间

下咽:“往下咽”或“咽下喉咙”。

为……所:被

日、月:名作状

以:连词,引出结果,以致。

趋于亡:走向灭亡

为:治理

无:通“毋”,不要。

第五段

夫六国与秦皆诸侯,其势弱于秦,而犹有可以不赂而胜之之势;苟以天下之大,下而从六国破亡之故事,是又在六国下矣。

势1:势力。于:比

可以:古今异义,可以凭借;

而:顺承,就

势2:形势

苟:如果

以:凭借

天下之大:偌大的天下。之,定语后置的标志。

下:动词,降低身份

故事:古今异义,旧事。

是:这。

六国破灭

弊在赂秦

(1)赂秦力亏,破灭之道

(2)不赂者以赂者丧

总

分

第一段

赂秦对比

受赂而得

战胜而得

赂秦所亡

战败而亡

土地有限

贪欲无厌

数量上

得难

献易

奉繁

侵急

态度上

道理上

赂秦力亏

破灭之道

引用古语小结

第二段

不赂者

齐

与嬴不助五国

燕

以荆卿为计

赵

牧以谗诛

不能独完

不赂者以赂者丧

第三段

第四段在结构上的作用是什么?

第五段得出了什么结论?

第四段------

第五段------

借古(六国破亡)

------讽今(在六国下)

结论:

勿从六国破亡之故事

承上启下

文章结构

第一部分(1、2):提出中心论点和分论点。

第二部分(3、4):论证中心论点。

第一层:论述“赂秦而力亏,破灭之道也”。

第二层:论述“不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完”。

第三部分(5、6):作出结论。

第一层:总结历史教训。

第二层:讽谏北宋王朝。

“古人云:…”

引证法

加强论证说服力

六国灭亡史实

例证法

证明观点正确性

秦与六国、六国之间的对比

对比法

证明破灭必然性

因果论证(第一段)

比喻论证(第三段)

假设论证(第四段)

论 证 方 法

第4段在结构上的作用是什么?

第5段反映了作者怎样的撰文意图和思想情怀?

第4段 承上启下,提出忠告

第5段 借古喻今

讽谏勿从六国破亡之故事!

既有理性的分析,又始终贯穿一种沉痛激切的情绪。反思历史,针砭时弊,足见古代士人家国天下的情怀。

苏洵的忧国之心可见一斑。此文借古讽今也不是消极地批评北宋王朝失策,文中“以赂秦之地封天下之谋臣,以事秦之心礼天下奇才,并力西向”这样的战略构想对当时北宋朝廷同样适用。

写的是六国与秦,实际隐喻的是北宋王朝与辽、西夏等

“老泉此论,实为宋赂契丹,借来做个事鉴”

论证结构及写作特色

中心论点

非兵不利,战不善,弊在赂秦

(分论点1)

赂秦而力亏,破灭之道也

––––韩魏楚

(分论点2)

不赂者以赂者丧。盖失强援,不能独完–––齐燕赵

论点鲜明

论证严密

言简意赅

气势充沛

借古讽今

切中时弊

抚今追昔,以史为鉴

历史和事实表明,这几个国家想当人权教师爷,但他们根本不配。他们既非圣人,更无实力。希望他们明白,今天的中国不是伊拉克、利比亚,也不是叙利亚,更不是120年前的中国。外国列强架起几门大炮就能打开中国大门的时代已经一去不复返了,几个所谓学者和媒体同官方勾结就能肆无忌惮抹黑攻击中国而不受任何惩罚的日子也一去不复返了。奉劝他们不要低估中国人民捍卫国家利益与民族尊严的坚定意志。来而不往非礼也,他们终将为他们的愚蠢和傲慢付出代价。

美、加、英和欧盟基于谎言和虚假信息以人权为由对中国新疆有关人员和机构实施制裁,中方予以强烈谴责。中国外交部负责人已分别召见欧盟、英国驻华大使,提出严正交涉。中方已第一时间表明严正立场并宣布对欧方有关机构和人员实施制裁。中方也已向美方和加方提出严正交涉。

阅读讨论

阅读苏辙的《六国论》,试从文体、立论的侧重点、论点和作者的写作目的四方面,对杜牧的《阿房宫赋》、苏洵的《六国论》作一比较。

★苏洵的《六国论》是一篇政议文,从六国破亡的教训立意,提出“六国破灭,弊在赂秦”的论点,借古讽今:警告北宋王朝不要重蹈六国灭亡的覆辙。

★杜牧的《阿房宫赋》是一篇赋,从秦亡的教训立意,提出“秦爱纷奢”而亡国的观点,借古讽今:提醒唐朝统治者不要重蹈秦亡之覆辙。

虚词

1、而

(1)赂秦而力亏

(2)较秦之所得与战胜而得者

(3)而秦兵又至矣

(4)故不战而强弱胜负已判矣

(5)与嬴而不助五国也

(6)燕虽小国而后亡

连词,表因果

表修饰

表转折

表转折

表转折

表转折

(7)二败而三胜

(8)惜其用武而不终也

(9)战败而亡,诚不得已

(10)而为秦人积威之所劫

(11)而犹有可以不赂而胜之之势

(12)下而从六国破亡之故事

表转折

表转折

表转折

表并列

表因果

表承接

2、之

(1)破灭之道也

(2)较秦之所得

(3)诸侯之所亡

(4)秦国之所大欲,诸侯之所大患

(5)子孙视之不甚惜

(6)诸侯之地有限,暴秦之欲无厌

助词,的

取独

取独

取独

代词,代土地

的

(7)奉之弥繁,侵之愈急

(8)此言得之

(9)胜负之数,存亡之理

(10)而犹有可以不赂而胜之之势

(11)苟以天下之大

代词,指上文说的道理

助词,的

代指“秦”;

助词,的

定语后置的标志

奉秦之物,

赂秦的各国

3、以

(1)不赂者以赂者丧

(2)秦以攻取之外

(3)以有尺寸之地

(4)举以予人

(5)以地事秦

(6)洎牧以馋诛

(7)以赂秦之地封天下之谋臣

(8)苟以天下之大

介词,因为

介词,凭借

连词,相当于“而”,才

介词,用

介词,用

介词,因为

介词,用

介词,凭借

4、为

(1)洎牧以馋诛,邯郸为郡

(2)为秦人积威之所劫

(3)为国者无使为积威之所劫哉

动词,成为

表被动

治理,

表被动

5、其

(1)其实百倍

(2)能守其土

(3)惜其用武而不终也

(4)其势弱于秦

代词,它,指获得的土地

代词,他们的,指燕、赵

代词,代指赵国

代词,指六国

知识归纳

——通假字

(1)暴霜露,斩荆棘

(2)暴秦之欲无厌

“暴”同“曝”。读pù,晒,引申为“暴露”,意为“冒着”。

“厌”同“餍”。读yàn,满足。

⑴ 其实百倍

⑵ 思厥先祖父

⑶ 始速祸焉

⑷ 可谓智力孤危

⑸ 而从六国破灭之故事

⑹ 至于颠覆

⑺ 后秦击赵者再

它实际上/实际上

祖辈和父辈/指父亲的父亲

招致/指速度快

智谋和力量/理解事物的能力

前例、旧事/今指真实的或虚构的有人物有情节的事情

知识归纳

——古今异义

以至、以至于/表示另提一事

两次/表示又一次

⑴ 不能独完

⑵ 故不战而强弱胜负已判矣

⑶ 以地事秦

⑷ 义不赂秦

⑸ 始速祸焉

⑹ 李牧连却之

⑺ 惜其用武而不终也

⑻ 以事秦之心礼天下之奇才

⑼ 日割月削

名→状,每日 / 每月

名→动,侍奉

名→动,坚持正义

形→动,保全

使动,使……退却

名→动,礼遇,礼待

副→动,坚持到底

形→动,招致

名→动,作战,打仗

知识归纳

——词类活用

六国破灭,非兵不利

觉今是而昨非

非有仲尼、墨翟之贤

谪戍之众,非抗于九国之师也

或曰:六国互丧……

一食或尽粟一石

或以为死,或以为亡

当与秦相较,或未易量

不是

不能

有人

有时,偶或

有的……有的……

或许,也许

非

或

知识归纳

——一词多义

错误

没有

有如此之势

其势弱于秦

桂殿兰宫,即冈峦之体势

因摸地上刑械作投击势

非兵不利,战不善

而秦兵又至矣

斯用兵之效也

瑜得精兵五万

势

形势

势力,力量

形状

姿势,姿态

兵

武器

军队

军事、战争

士兵

诸侯之所亡……而亡者

是故燕虽小国而后亡

广故数言欲亡

河曲智叟亡以应

以荆卿为计

邯郸为郡

而为秦人积威之所劫哉

为国者无使为积威之所劫

丧失,丢失

灭亡

作为

成为

被,介词

治理

逃亡

通“无”,没有

亡

为

至于颠覆,理固宜然

吴广以为然

有穴窈然

然视其左右,来而记之者已少

然

如此,这样

对,正确

……的样子,形容词词尾

但是

想要,追求,动词

欲望,名词

暴露,冒着,动词

凶暴的,形容词

暴秦之欲无厌

则秦之所大欲

暴霜露,斩荆棘

暴秦之欲无厌

欲

暴

燕赵之君,始有远略

始速祸焉

才,副词

起初,副词

终继五国迁灭

惜其用武而不终也

最终,副词

坚持到底,动词

较秦之所得

此言得之

诚不得已

得到,获得,动词

适宜,得当,形容词

能,能够,动词

(1)六国破灭,非兵不利,战不善

(2)赂秦而力亏,破灭之道也

(3)有如此之势,而为秦人积威之所劫

(4)洎牧以谗诛

(5)举以予人

(6)至丹以荆卿为计

(7)赵尝五战于秦

被动句

被动句

省略句,省略宾语

省略句,省略动宾词组

介词结构后置

判断句

知识归纳

——特殊句式

判断句

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])