第18课 在长江源头各拉丹冬 课件(21张PPT)

文档属性

| 名称 | 第18课 在长江源头各拉丹冬 课件(21张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 626.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 16:43:18 | ||

图片预览

文档简介

一、导入

1987年3月上旬,一级作家马丽华跟随电影摄制组走进西藏各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色,写下了这篇游记。

各拉丹冬峰在青藏高原的唐古拉山脉西南侧。“各拉丹冬”,藏语为“高高尖尖的山峰”它是长江的源头。

马丽华,作家、编审。

著有长篇报告文学《青藏苍

茫——青藏高原科学考察五

十年》,散文集《追你到高

原》、《终极风景》、《西

藏之旅》,长篇散文《藏北

游历》、《西行阿里》、

《灵魂像风》,《走过西藏》

等。

二、作者简介

第18课 在长江源头各拉丹冬

马丽华

三、学习目标

1.学习并掌握生字词,感知课文,了解游记的写作特点;

2.加深对课文内容的理解,理清游踪,理解主客交融的手法,理解关键语句的含义;

3.感受景物的壮美圣洁的特点,体会作者热爱西藏的情感,激发热爱自然、热爱祖国的情怀。

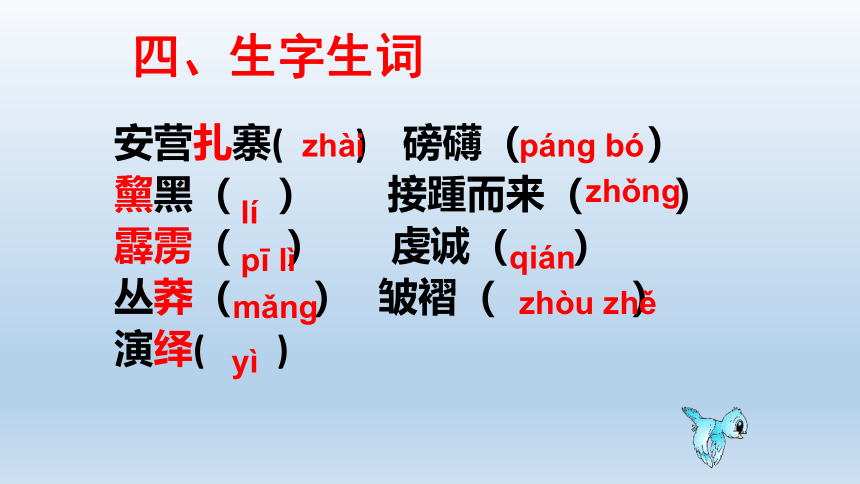

四、生字生词

安营扎寨( )??? 磅礴( )?

黧黑( )?? 接踵而来( )

霹雳( ) 虔诚( )

丛莽( ) 皱褶( )

演绎( )

zhài

páng bó

lí

zhǒng

pī lì

qián

mǎng

yì

zhòu zhě

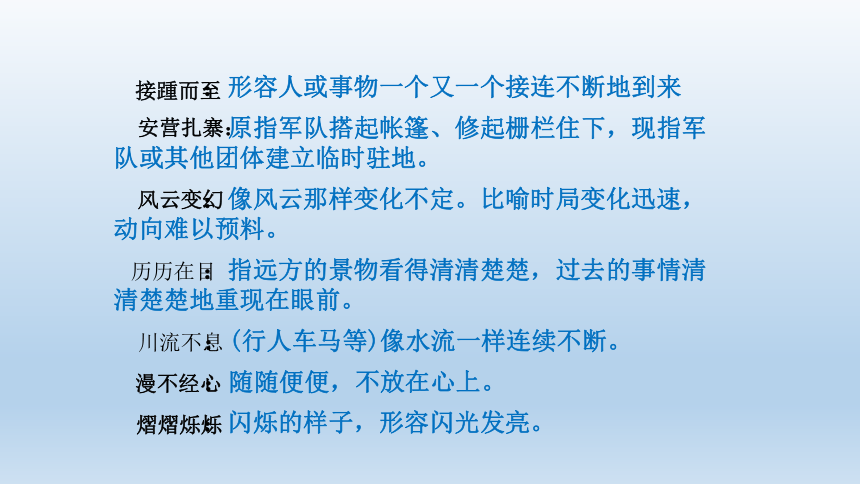

:形容人或事物一个又一个接连不断地到来

原指军队搭起帐篷、修起栅栏住下,现指军队或其他团体建立临时驻地。

:像风云那样变化不定。比喻时局变化迅速,动向难以预料。

:指远方的景物看得清清楚楚,过去的事情清清楚楚地重现在眼前。

:(行人车马等)像水流一样连续不断。

:随随便便,不放在心上。

:闪烁的样子,形容闪光发亮。

接踵而至

安营扎寨:

风云变幻

历历在目

川流不息

漫不经心

熠熠烁烁

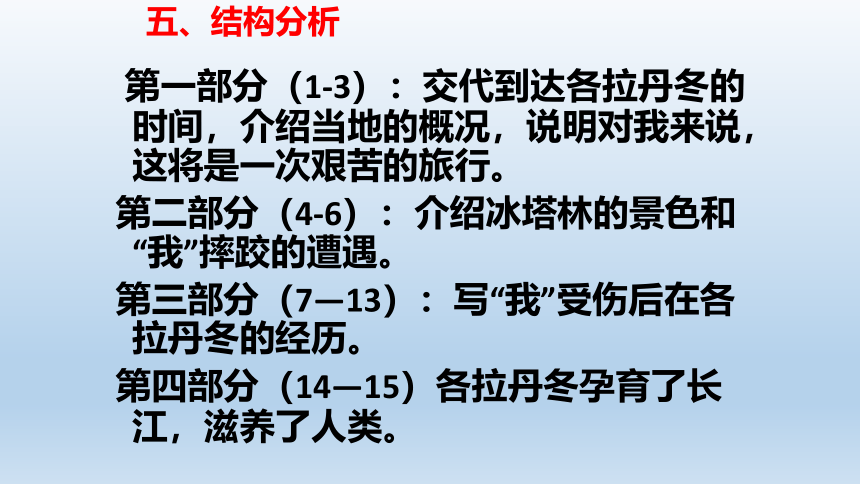

五、结构分析

第一部分(1-3):交代到达各拉丹冬的时间,介绍当地的概况,说明对我来说,这将是一次艰苦的旅行。

第二部分(4-6):介绍冰塔林的景色和“我”摔跤的遭遇。

第三部分(7—13):写“我”受伤后在各拉丹冬的经历。

第四部分(14—15)各拉丹冬孕育了长江,滋养了人类。

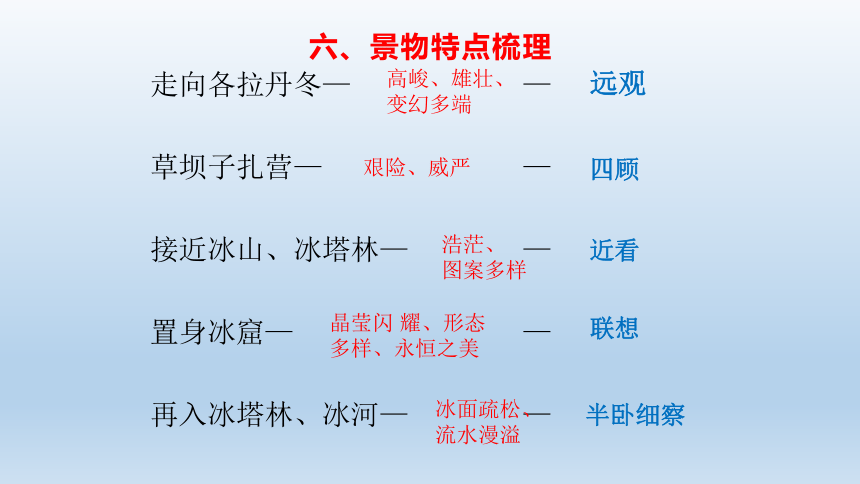

六、景物特点梳理

走向各拉丹冬— —

草坝子扎营— —

接近冰山、冰塔林— —

置身冰窟— —

再入冰塔林、冰河— —

高峻、雄壮、

变幻多端

远观

浩茫、

图案多样

艰险、威严

晶莹闪 耀、形态多样、永恒之美

冰面疏松、

流水漫溢

四顾

近看

联想

半卧细察

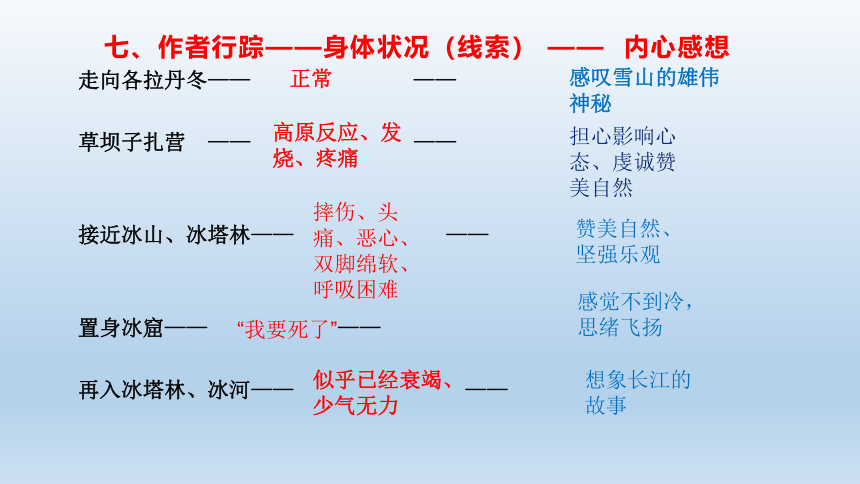

七、作者行踪——身体状况(线索) —— 内心感想

走向各拉丹冬—— ——

草坝子扎营 —— ——

接近冰山、冰塔林—— ——

置身冰窟—— ——

再入冰塔林、冰河—— ——

正常

高原反应、发烧、疼痛

摔伤、头痛、恶心、双脚绵软、呼吸困难

“我要死了”

似乎已经衰竭、少气无力

感叹雪山的雄伟神秘

担心影响心态、虔诚赞美自然

赞美自然、坚强乐观

感觉不到冷,

思绪飞扬

想象长江的故事

作者由远及近,采用“移步换景”的方法展现了冰塔林神奇、壮美的特点。

课文中,“鲜有人迹的冰雪世界”“坚冰从莽”“巨大的冰谷”“冰雪劲旅”“冰的庄园冰的院落”“琼瑶仙境,敬慕的晶莹和洁白”,这些句子都表现了冰塔林奇美的特点。

1.作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的?试结合课文内容具体分析?

八、整体感知

2 作者多次写到自己在高原上的疼痛、恶心,甚至觉得“要死了”,这些内容与文中的写景有什么关系?产生了怎样的表达效果?

作者多次写到自己在高原上的疼痛、恶心,甚至觉得“要死了”,是为了反衬各拉丹冬的壮美景色和冰塔林的神奇,更好地表达了自己对大自然美丽景色的喜爱和赞叹之情。

九、问题探究

1、第1段最后一句交代了什么?有什么作用?

①交代了近年来为长江源头探险而壮烈牺牲的探险者有十多位;

②这一交代既写出了人类为探寻未知世界的英勇无畏的精神,也侧面交代了长江源头的环境极端恶劣和地势的极端凶险。

2、第2段各拉丹东的季节和天气状况有什么不同?

交代季节“隆冬将尽”,天气恶劣,这为下面摄制组遇到的重重困难埋下伏笔。

3、第3段写安托师傅的表现有什么作用?

用安托师傅的前后表现的对比显示出各拉丹东海拔的高度给人们的身体带来极大的不适。这也为作者的不幸埋下伏笔。

4、第5段中作者是从哪个角度观赏冰塔的?展现了冰塔林怎样的特点?运用了什么手法?

①第5段中作者是从俯视的角度观赏冰塔的;

②作者从砾石堆上四面张望,写出了冰塔的“晶莹连绵”“平坦辽阔”的特点;

③作者在展现这一特点时,运用了对比手法,通过写人在冰谷里渺小的身影,对比写出了冰塔林的“辽阔”。

5、第6段观赏的角度发生了什么变化?展现了冰塔林怎样的特点?

①第6段是从近处,平视的角度进行观察的;②展现了冰塔林高峻的特点。

6、第10段是从什么角度写冰塔林的?展现了它怎样的特点?

①第10段是从听觉的角度写冰塔林的;②展现了冰塔风大而且迅猛的特点。

7、第11段是从什么角度写冰塔林的?展现了它怎样的特点?采用了什么手法?

①这一段是从更近处描写冰塔林的;

②展现出冰塔林熠熠生辉、光彩夺目的特点;

③描写时,运用了形象的比喻,把冰塔,冰柱等的状态比作长发披肩。

8、如何理解“而我似乎已经衰竭,心想碰巧哪一口气上不来,就此长眠吧”中“我”的心态?

各拉丹冬,给人一种从未有过的心灵震撼,有一种吸引力,在它面前,人浑然忘我。在这种忘我的精神境界中,作者感悟到生命是一种永恒,也是一种不朽,从而能坦然面对死亡。

十、语言赏析

1.这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

(这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?)

“眩晕”指美景多得让人目不暇接,令人陶醉的意思。“卖弄”指故意展现。这里表达了景物带给自己的强烈震撼以及对神奇伟力的赞美,极大地丰富了文章的内涵。

2.风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

(删去加点部分,全句的表达效果会有怎样的变化?)

删去后,不能表达大自然的风是亘古存在的,不能表现冰窟的历史悠久。

3.端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

作者采用联想和想象的手法描写冰山的裂纹和皱褶,这样写能引发人们思考生存的存在和意义。

十一、主旨归纳

本文是一篇游记。作者按时间顺序和旅行的进程记下了在长江之源各拉丹冬的见闻和感受,描写了各拉丹冬的壮美景色和冰塔林的神奇,表达了热爱西藏、热爱大自然的感情。

1987年3月上旬,一级作家马丽华跟随电影摄制组走进西藏各拉丹冬,领略到壮美的雪山和奇异的冰塔林的景色,写下了这篇游记。

各拉丹冬峰在青藏高原的唐古拉山脉西南侧。“各拉丹冬”,藏语为“高高尖尖的山峰”它是长江的源头。

马丽华,作家、编审。

著有长篇报告文学《青藏苍

茫——青藏高原科学考察五

十年》,散文集《追你到高

原》、《终极风景》、《西

藏之旅》,长篇散文《藏北

游历》、《西行阿里》、

《灵魂像风》,《走过西藏》

等。

二、作者简介

第18课 在长江源头各拉丹冬

马丽华

三、学习目标

1.学习并掌握生字词,感知课文,了解游记的写作特点;

2.加深对课文内容的理解,理清游踪,理解主客交融的手法,理解关键语句的含义;

3.感受景物的壮美圣洁的特点,体会作者热爱西藏的情感,激发热爱自然、热爱祖国的情怀。

四、生字生词

安营扎寨( )??? 磅礴( )?

黧黑( )?? 接踵而来( )

霹雳( ) 虔诚( )

丛莽( ) 皱褶( )

演绎( )

zhài

páng bó

lí

zhǒng

pī lì

qián

mǎng

yì

zhòu zhě

:形容人或事物一个又一个接连不断地到来

原指军队搭起帐篷、修起栅栏住下,现指军队或其他团体建立临时驻地。

:像风云那样变化不定。比喻时局变化迅速,动向难以预料。

:指远方的景物看得清清楚楚,过去的事情清清楚楚地重现在眼前。

:(行人车马等)像水流一样连续不断。

:随随便便,不放在心上。

:闪烁的样子,形容闪光发亮。

接踵而至

安营扎寨:

风云变幻

历历在目

川流不息

漫不经心

熠熠烁烁

五、结构分析

第一部分(1-3):交代到达各拉丹冬的时间,介绍当地的概况,说明对我来说,这将是一次艰苦的旅行。

第二部分(4-6):介绍冰塔林的景色和“我”摔跤的遭遇。

第三部分(7—13):写“我”受伤后在各拉丹冬的经历。

第四部分(14—15)各拉丹冬孕育了长江,滋养了人类。

六、景物特点梳理

走向各拉丹冬— —

草坝子扎营— —

接近冰山、冰塔林— —

置身冰窟— —

再入冰塔林、冰河— —

高峻、雄壮、

变幻多端

远观

浩茫、

图案多样

艰险、威严

晶莹闪 耀、形态多样、永恒之美

冰面疏松、

流水漫溢

四顾

近看

联想

半卧细察

七、作者行踪——身体状况(线索) —— 内心感想

走向各拉丹冬—— ——

草坝子扎营 —— ——

接近冰山、冰塔林—— ——

置身冰窟—— ——

再入冰塔林、冰河—— ——

正常

高原反应、发烧、疼痛

摔伤、头痛、恶心、双脚绵软、呼吸困难

“我要死了”

似乎已经衰竭、少气无力

感叹雪山的雄伟神秘

担心影响心态、虔诚赞美自然

赞美自然、坚强乐观

感觉不到冷,

思绪飞扬

想象长江的故事

作者由远及近,采用“移步换景”的方法展现了冰塔林神奇、壮美的特点。

课文中,“鲜有人迹的冰雪世界”“坚冰从莽”“巨大的冰谷”“冰雪劲旅”“冰的庄园冰的院落”“琼瑶仙境,敬慕的晶莹和洁白”,这些句子都表现了冰塔林奇美的特点。

1.作者是怎样描写各拉丹冬的冰塔林的?试结合课文内容具体分析?

八、整体感知

2 作者多次写到自己在高原上的疼痛、恶心,甚至觉得“要死了”,这些内容与文中的写景有什么关系?产生了怎样的表达效果?

作者多次写到自己在高原上的疼痛、恶心,甚至觉得“要死了”,是为了反衬各拉丹冬的壮美景色和冰塔林的神奇,更好地表达了自己对大自然美丽景色的喜爱和赞叹之情。

九、问题探究

1、第1段最后一句交代了什么?有什么作用?

①交代了近年来为长江源头探险而壮烈牺牲的探险者有十多位;

②这一交代既写出了人类为探寻未知世界的英勇无畏的精神,也侧面交代了长江源头的环境极端恶劣和地势的极端凶险。

2、第2段各拉丹东的季节和天气状况有什么不同?

交代季节“隆冬将尽”,天气恶劣,这为下面摄制组遇到的重重困难埋下伏笔。

3、第3段写安托师傅的表现有什么作用?

用安托师傅的前后表现的对比显示出各拉丹东海拔的高度给人们的身体带来极大的不适。这也为作者的不幸埋下伏笔。

4、第5段中作者是从哪个角度观赏冰塔的?展现了冰塔林怎样的特点?运用了什么手法?

①第5段中作者是从俯视的角度观赏冰塔的;

②作者从砾石堆上四面张望,写出了冰塔的“晶莹连绵”“平坦辽阔”的特点;

③作者在展现这一特点时,运用了对比手法,通过写人在冰谷里渺小的身影,对比写出了冰塔林的“辽阔”。

5、第6段观赏的角度发生了什么变化?展现了冰塔林怎样的特点?

①第6段是从近处,平视的角度进行观察的;②展现了冰塔林高峻的特点。

6、第10段是从什么角度写冰塔林的?展现了它怎样的特点?

①第10段是从听觉的角度写冰塔林的;②展现了冰塔风大而且迅猛的特点。

7、第11段是从什么角度写冰塔林的?展现了它怎样的特点?采用了什么手法?

①这一段是从更近处描写冰塔林的;

②展现出冰塔林熠熠生辉、光彩夺目的特点;

③描写时,运用了形象的比喻,把冰塔,冰柱等的状态比作长发披肩。

8、如何理解“而我似乎已经衰竭,心想碰巧哪一口气上不来,就此长眠吧”中“我”的心态?

各拉丹冬,给人一种从未有过的心灵震撼,有一种吸引力,在它面前,人浑然忘我。在这种忘我的精神境界中,作者感悟到生命是一种永恒,也是一种不朽,从而能坦然面对死亡。

十、语言赏析

1.这一派奇美令人眩晕,造物主在这里尽情卖弄着它的无所不能的创造力。

(这里的“眩晕”和“卖弄”是什么意思?传达了作者怎样的感受?)

“眩晕”指美景多得让人目不暇接,令人陶醉的意思。“卖弄”指故意展现。这里表达了景物带给自己的强烈震撼以及对神奇伟力的赞美,极大地丰富了文章的内涵。

2.风一刻不停地呼啸,辨不清它何来何往,仿佛自地球形成以来它就在这里川流不息,把冰河上的雪粒纷纷扬扬地扫荡着,又纷纷扬扬地洒落在河滩上、冰缝里。

(删去加点部分,全句的表达效果会有怎样的变化?)

删去后,不能表达大自然的风是亘古存在的,不能表现冰窟的历史悠久。

3.端详着冰山上纵横的裂纹,环绕冰山的波状皱褶,想象着在漫长的时光里,冰川的前进和后退,冰山的高低消长,这波纹是否就是年轮。

(作者是怎样描写冰山的裂纹和皱褶的?这样写有什么好处?)

作者采用联想和想象的手法描写冰山的裂纹和皱褶,这样写能引发人们思考生存的存在和意义。

十一、主旨归纳

本文是一篇游记。作者按时间顺序和旅行的进程记下了在长江之源各拉丹冬的见闻和感受,描写了各拉丹冬的壮美景色和冰塔林的神奇,表达了热爱西藏、热爱大自然的感情。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读