新教材高三一轮复习检测卷(24) 生物的进化(含解析)

文档属性

| 名称 | 新教材高三一轮复习检测卷(24) 生物的进化(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 151.0KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 22:56:41 | ||

图片预览

文档简介

第 1 页 共 7 页

新教材高三一轮复习检测卷

(二十四) 生物的进化

一、单项选择题

1.(2020·威海期末)生物都有共同的祖先,下列各项不能作为支持这一论点的证据的是( )

A.所有生物共用一套遗传密码

B.各种生物的细胞具有基本相同的结构

C.所有生物的生命活动都靠能量驱动

D.所有生物都由ATP直接供能

解析:选C 所有生物共用一套遗传密码,说明生物都有共同的祖先,A正确;各种生物的细胞具有基本相同的结构,如细胞膜、细胞质,说明生物都有共同的祖先,B正确;并不是所有生物的生命活动都靠能量驱动,如水分子的跨膜运输,C错误;所有生物都由ATP直接供能,说明生物都有共同的祖先,D正确。

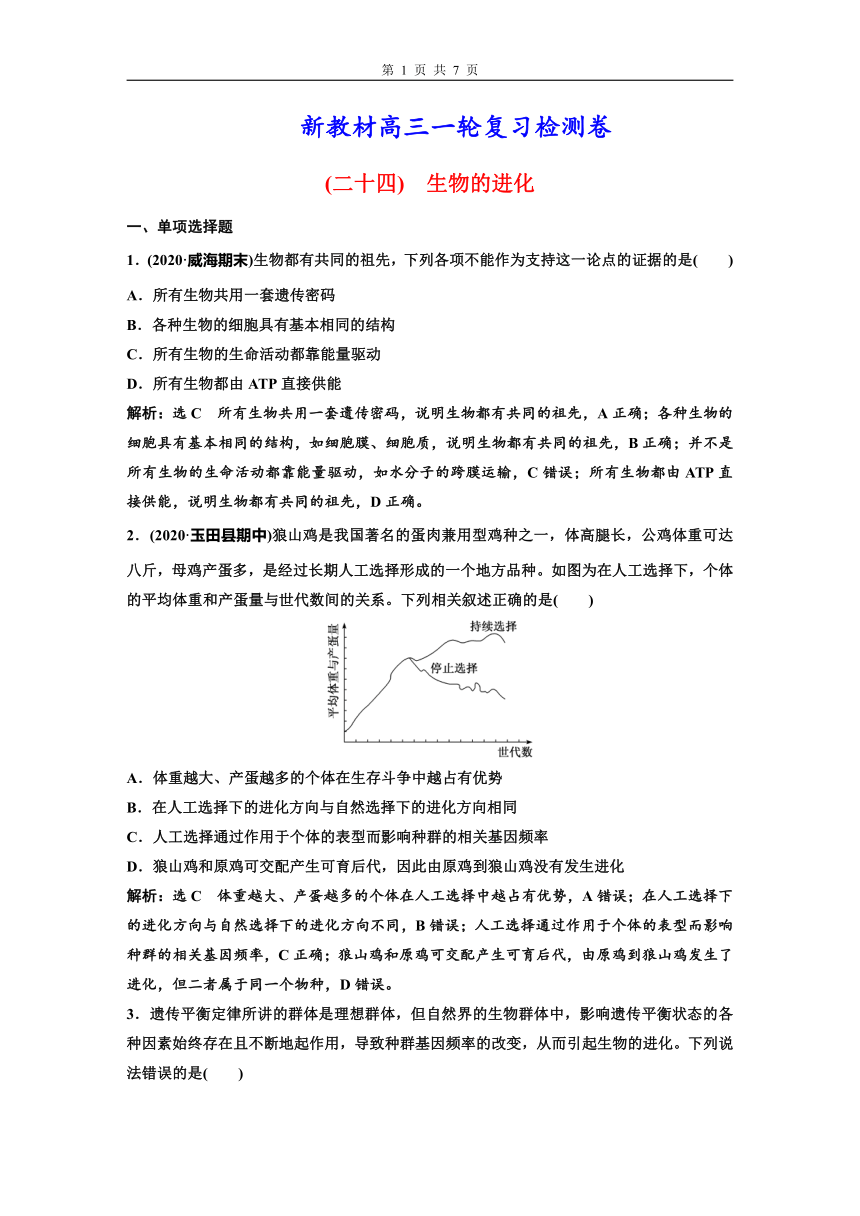

2.(2020·玉田县期中)狼山鸡是我国著名的蛋肉兼用型鸡种之一,体高腿长,公鸡体重可达八斤,母鸡产蛋多,是经过长期人工选择形成的一个地方品种。如图为在人工选择下,个体的平均体重和产蛋量与世代数间的关系。下列相关叙述正确的是( )

A.体重越大、产蛋越多的个体在生存斗争中越占有优势

B.在人工选择下的进化方向与自然选择下的进化方向相同

C.人工选择通过作用于个体的表型而影响种群的相关基因频率

D.狼山鸡和原鸡可交配产生可育后代,因此由原鸡到狼山鸡没有发生进化

解析:选C 体重越大、产蛋越多的个体在人工选择中越占有优势,A错误;在人工选择下的进化方向与自然选择下的进化方向不同,B错误;人工选择通过作用于个体的表型而影响种群的相关基因频率,C正确;狼山鸡和原鸡可交配产生可育后代,由原鸡到狼山鸡发生了进化,但二者属于同一个物种,D错误。

3.遗传平衡定律所讲的群体是理想群体,但自然界的生物群体中,影响遗传平衡状态的各种因素始终存在且不断地起作用,导致种群基因频率的改变,从而引起生物的进化。下列说法错误的是( )

A.影响遗传平衡状态的因素有突变、基因重组和自然选择等

B.地理隔离导致物种间不进行基因交流,可以保证物种的遗传平衡状态

C.若种群处于遗传平衡状态,则种群的基因频率不发生改变

D.生物进化的过程中,突变和自然选择总是同时发挥作用

解析:选B 影响遗传平衡状态的因素有突变、基因重组、自然选择、遗传和漂变,A正确;正是由于地理隔离阻止种内群体基因交流可以导致基因库出现差异,最终出现生殖隔离,B错误;生物进化的实质是种群基因频率改变,若种群处于遗传平衡状态,基因频率不变,因此生物没有进化,C正确;生物进化的过程中,先突变,后自然选择,D正确。

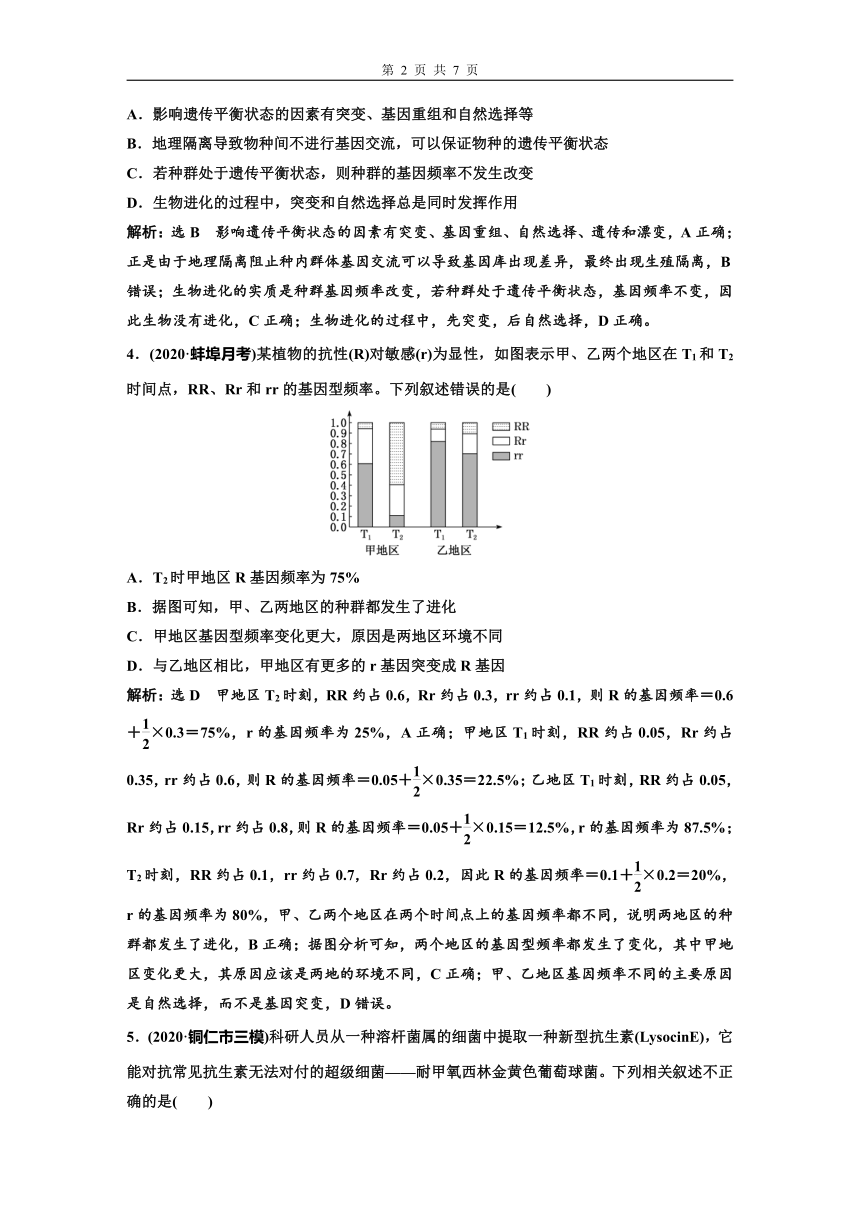

4.(2020·蚌埠月考)某植物的抗性(R)对敏感(r)为显性,如图表示甲、乙两个地区在T1和T2时间点,RR、Rr和rr的基因型频率。下列叙述错误的是( )

A.T2时甲地区R基因频率为75%

B.据图可知,甲、乙两地区的种群都发生了进化

C.甲地区基因型频率变化更大,原因是两地区环境不同

D.与乙地区相比,甲地区有更多的r基因突变成R基因

解析:选D 甲地区T2时刻,RR约占0.6,Rr约占0.3,rr约占0.1,则R的基因频率=0.6+×0.3=75%,r的基因频率为25%,A正确;甲地区T1时刻,RR约占0.05,Rr约占0.35,rr约占0.6,则R的基因频率=0.05+×0.35=22.5%;乙地区T1时刻,RR约占0.05,Rr约占0.15,rr约占0.8,则R的基因频率=0.05+×0.15=12.5%,r的基因频率为87.5%;T2时刻,RR约占0.1,rr约占0.7,Rr约占0.2,因此R的基因频率=0.1+×0.2=20%,r的基因频率为80%,甲、乙两个地区在两个时间点上的基因频率都不同,说明两地区的种群都发生了进化,B正确;据图分析可知,两个地区的基因型频率都发生了变化,其中甲地区变化更大,其原因应该是两地的环境不同,C正确;甲、乙地区基因频率不同的主要原因是自然选择,而不是基因突变,D错误。

5.(2020·铜仁市三模)科研人员从一种溶杆菌属的细菌中提取一种新型抗生素(LysocinE),它能对抗常见抗生素无法对付的超级细菌——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌。下列相关叙述不正确的是( )

A.超级细菌——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的耐药性变异来源于基因突变

B.“耐甲氧西林金黄色葡萄球菌”这一超级细菌的形成意味着该种群发生了进化

C.按照现代进化理论解释,超级细菌形成的实质是种群基因型频率的改变

D.施用新型抗生素(LysocinE)使耐甲氧西林金黄色葡萄球菌种群不一定消亡

解析:选C 黄金色葡萄球菌是原核生物,细胞中没有染色体,不进行有性生殖,所以可遗传变异的来源是基因突变,没有基因重组与染色体变异,A正确;“耐甲氧西林金黄色葡萄球菌”这一超级细菌的形成是原有种群的基因频率发生了定向的改变,超级细菌一定发生了进化,B正确;超级细菌形成的实质是种群基因频率的改变,C错误;施用新型抗生素(Lysocin E)使耐甲氧西林金黄色葡萄球菌种群的基因频率发生了定向的改变,并不一定使种群消亡,D正确。

6.某随机受粉植物,其高茎(H)与矮茎(h)、绿茎(G)与紫茎(g)分别受一对等位基因控制,现对一个处于遗传平衡中的该植物种群进行调查,获得的结果如下表:

表型 高绿茎 高紫茎 矮绿茎 矮紫茎

比例 63% 21% 12% 4%

下列有关分析错误的是( )

A.该种群内基因h和基因g的频率分别为0.4、0.5

B.在该种群内基因组成为Gg的个体所占比例为50%

C.H-h和G-g这两对等位基因位于一对同源染色体上

D.继续随机受粉,该种群内矮紫茎个体所占比例不变

解析:选C 由表格数据可知,矮茎(hh)个体的比例为16%,则h基因频率=0.4,同理可知g基因频率=0.5;在该种群内基因组成为Gg的频率=2×0.5×0.5=0.5,即该基因型的个体所占比例为50%;根据题意可知,该种群四种表型的比例=63∶21∶12∶4,这种理论比例无法推测出两对等位基因是否位于同一对同源染色体上;在遵循遗传平衡定律的种群中,只要是个体之间随机交配,其产生的后代种群的基因频率和各种基因型的频率都保持不变,所以该种群继续随机受粉,种群内矮紫茎个体所占比例不变。

7.(2020·市中区模拟)鲍曼不动杆菌在全球范围内都存在,其对多种抗生素的耐药性日益增强,将可能进化成“超级细菌”,对其引起的疾病的针对性治疗变得日益困难。下列相关叙述正确的是( )

A.鲍曼不动杆菌产生的耐药性是随环境改变而产生的适应性突变

B.鲍曼不动杆菌与耐药性有关的基因突变一定会导致其产生耐药性

C.鲍曼不动杆菌进化成“超级细菌”的过程中发生了基因频率的改变

D.人工选择作用导致鲍曼不动杆菌的基因频率发生了定向改变

解析:选C 生物的突变具有随机性和不定向性,因此产生的适应性突变不是随环境改变而产生的,而是由于环境的选择而保留下来的,A错误;鲍曼不动杆菌与抗药性有关的基因突变可能会导致其产生耐药性,B错误;在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化,故鲍曼不动杆菌进化成“超级细菌”的过程中也发生了基因频率的改变,C正确;在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化,D错误。

8.(2020·市中区模拟)大根兰是分布于我国云贵地区的一种完全异养型兰科植物。完全异养型兰科植物的直接营养来源是菌根真菌。菌根真菌可以从邻近木本植物获取其光合产物,也可以分解枯木和残叶等,并将营养物质传递给兰科植物。由此无法推断出( )

A.异养型兰科植物的间接营养来源是邻近植物

B.异养型兰科植物既是生产者又是消费者

C.异养型兰科植物具有菌根是自然选择的结果

D.异养型兰科植物和菌根真菌在相互影响中协同进化

解析:选B 由题干信息菌根真菌可以从邻近木本植物获取其光合产物可得知,异养型兰科植物的间接营养来源是邻近植物,A正确;生产者是属于自养型生物,异养型兰科植物是消费者,B错误;适者生存是自然选择的结果,故异养型兰科植物具有菌根也是自然选择的结果,C正确;菌根可帮助植物吸收养分,而真菌也依靠植物的有机物生长,故异养型兰科植物和菌根真菌在相互影响中协同进化,D正确。

9.(2020·日照模拟)在某岛上,本来只居住着一类栖息于低矮、粗糙树干上的绿安乐蜥。棕安乐蜥入侵后,占据了低矮的树干,绿安乐蜥都转移到高处的树枝上。15年后,绿安乐蜥拥有了更大的足垫,足垫上有更多具黏着性、附带刚毛的鳞,使其更好地在高处狭窄、光滑的树枝上生活。下列叙述正确的是( )

A.树上的绿安乐蜥种群中一定产生了新的基因

B.棕安乐蜥的入侵决定了绿安乐蜥变异的方向

C.棕安乐蜥的入侵是绿安乐蜥种群基因频率改变的重要原因

D.足垫的变化说明绿安乐蜥经过进化已经形成了新的物种

解析:选C 树上的绿安乐晰种群中不一定产生了新的基因,但种群的基因频率可能发生了变化,A错误;变异是不定向的,B错误;棕安乐晰的入侵改变了绿安乐晰的生活方式,可能改变了绿安乐晰种群的基因频率,C正确;棕安乐晰的入侵导致绿安乐晰种群发生了进化,但不一定产生了生殖隔离,D错误。

二、不定项选择题

10.(2020秋·南通月考)如图所示甲岛最先分布着X、Y两种鸟类,后来部分X鸟迁移入乙岛。下列叙述正确的是( )

A.甲、乙两岛上所有的X鸟构成一个种群

B.甲岛上的X、Y两种鸟类可能源于同一祖先

C.甲岛与乙岛上X鸟的后代之间可能产生生殖隔离

D.甲、乙岛的自然条件决定了鸟类的变异方向

解析:选BC 种群是同一区域内同种生物的所有个体,因此甲、乙两岛上所有的X鸟不是一个种群,A错误;甲岛上的X、Y两种鸟类有可能源于同一祖先,B正确;甲岛与乙岛存在地理隔离,因此两岛上X鸟的基因库之间可能存在较大差异,即它们的后代之间可能产生生殖隔离,C正确;自然选择能决定生物进化的方向,不能决定变异的方向,D错误。

11.(2020·德州期末)科学家利用果蝇进行生物进化实验:将基因型为Aa的果蝇随机均分至甲、乙两培养箱,除饲喂食物不同外其他条件一致。培养至15代时,甲箱中果蝇基因型频率为:AA=14%,Aa=32%,aa=54%,乙箱中果蝇基因型频率为:AA=25%,Aa=50%,aa=25%.然后分别从甲、乙两培养箱中随机选取等量的果蝇混合于丙培养箱中,并置于与甲箱相同的培养条件下继续培养若干代。下列相关分析正确的是( )

A.甲、乙两箱果蝇在培养过程中发生了不同方向的进化

B.饲喂食物的不同使甲、乙两箱中的果蝇产生了不同变异

C.丙箱中的果蝇基因A的初始基因频率低于50%

D.丙箱中的果蝇培养若干代后,基因a的频率将上升

解析:选CD 甲、乙两箱果蝇最初的基因频率相等,且A和a的基因频率均为50%,培养至15代时甲箱果蝇的群体中A的基因频率为30%,乙箱中果蝇群体的A基因频率依然为50%,种群基因频率改变的过程就是生物界进化的过程,显然在培养过程中甲群体发生了进化,而乙群体没有进化,A错误;饲喂食物的不同对甲、乙两箱中的果蝇进行了选择,并未诱导变异的产生,B错误;丙箱中的果蝇群体中基因A的初始基因频率为(50%+30%)÷2=40%,显然低于50%,C正确;根据甲箱果蝇群体的进化方向(a的基因频率增加)可推测,在饲喂甲箱所喂食物的前提下,丙箱中的果蝇培养若干代后,基因a的频率将上升,D正确。

12.(2020·青岛模拟)狮子鱼多栖息于温带靠海岸的岩礁或珊瑚礁内,但在马里亚纳海沟7 000米以下的深海环境生存着一个通体透明的新物种——超深渊狮子鱼。该环境具有高压、终年无光等特殊极端条件。研究发现,该超深渊狮子鱼基因组中与色素、视觉相关的基因发生了大量丢失,这些遗传变异共同造成了这一物种的奇特表型和对超深渊极端环境的适应能力。下列说法错误的是( )

A.超深渊狮子鱼在深海环境生存缓解了不同狮子鱼间的种内斗争

B.在深海环境中,超深渊狮子鱼个体间在斗争过程中相互选择,协同进化

C.超深渊狮子鱼产生的眼睛退化的突变适应环境并被保留下来

D.通过统计不同深度海洋中优势种鱼类的个体数可获知物种丰富度

解析:选ABD 题干信息可知,超深渊狮子鱼是一个新物种,不能缓解不同狮子鱼间的种内斗争,A错误;协同进化是指不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,而超深渊狮子鱼是一个物种,B错误;超深渊狮子鱼产生的眼睛退化的突变适应环境并被保留下来,C正确;通过统计不同深度海洋中优势种鱼类的个体数可获知该优势种鱼的种群密度,而物种丰富度是指群落中物种数目的多少,D错误。

三、非选择题

13.(2020·威海期末)人类自诞生之日起,从未停止过对自身起源的探索与争论。

(1)19世纪中叶,达尔文在大量观察和证据研究的基础上提出了生物进化论,揭示了生物多样性是进化的结果。随着生物科学的发展,人们对________的本质有了更清晰的认识,研究对象由________发展到________,从而形成了以自然选择为核心的现代生物进化理论。

(2)地球上的三大人种(黄种人、白种人、黑种人)均起源于共同的祖先,由于分布的区域有所差异,各个区域的种群可能会出现不同的________________;不同地域中生存条件不同,________对不同种群基因频率的改变所起的作用就有差别,且不同地域间由于海洋、高山等的阻隔所引起的________(填“地理隔离”或“生殖隔离”)在进化过程中也起到了必要的作用,最终形成了表型上差异较大的三大人种。

(3)1987年,AllanC.Willson首次通过分析来自五大洲人群的147份样本的线粒体DNA(mtDNA),绘制了世界上第一个现代人mtDNA系统发育树,表明全世界的现代人都是20万年前生活在非洲的一位女性的后代。通过对样本mtDNA的研究能够追踪人类母系起源路径的原因是_________________________________________________________________。

(4)1995年,道瑞特等科学家测定了分处世界各地的38名男性的Y染色体,结果发现:在他们检测的ZFY基因区中,38人的DNA序列包含的729个DNA字符完全相同。由此,他们断言现代人有一位共同的男性祖先。通过对样本Y染色体序列的研究能够追踪人类父系起源路径的原因是_________________________________________________________________。

解析:(1)随着生物科学的发展,人们在达尔文自然选择学说的基础上对遗传和变异的本质有了更清晰的认识,并且研究对象由生物个体发展到种群,从而形成了以自然选择为核心的现代生物进化理论。(2)地球上的三大人种均起源于共同的祖先,由于分布的区域有所差异,各个区域的种群可能会出现不同的突变和基因重组;不同地域中生存条件不同,自然选择对不同种群基因频率的改变所起的作用就有差别,且由于海洋、高山等的阻隔所引起的地理隔离在进化过程中也起到了必要的作用,最终形成了表型上差异较大的三大人种。(3)通过对样本mtDNA(线粒体DNA)的研究能够追踪人类母系起源路径,其原因是线粒体DNA只来自母方。(4)通过对样本Y染色体序列的研究能够追踪人类父系起源路径,其原因是男性的Y染色体来源于父辈。

答案:(1)遗传和变异 生物个体 种群 (2)突变和基因重组 自然选择 地理隔离 (3)线粒体DNA只来自母方 (4)男性的Y染色体来源于父辈

14.(2020·达州模拟)有学者认为,协同进化就是“生态的舞台,进化的表演”,请回答以下问题:

(1)协同进化是指________________,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,进而形成生物多样性,在帕米尔高原,因低温导致植物A(2N=20)变成了植物B(4N=40),植物A和B体现了生物多样性中的________多样性。

(2)长舌蝠舌长为体长的1.5倍,只有这种蝙蝠能从长筒花狭长的花筒底部吸食花蜜,且为该植物的唯一传粉者,长舌蝠与长筒花通过长期的相互________,实现协同进化。

(3)为研究捕食者在协同进化中的作用,生态学家通过实验获得了以下数据:

引入捕食者之前 适当引入捕食者10年之后

生物有机物的量[kJ/(hm2·n)] 15 108 14 829

物种的种类数 425 451

表中数据表明,适当引入捕食者之后,生物有机物的量变化不大,但物种的种类数却增加,出现该结果的原因是捕食者往往捕食________________的物种,避免出现______________________生物占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,科学家把此现象称作“收割理论”。

解析:(1)协同进化是指不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,进而形成生物多样性,在帕米尔高原,因低温导致植物A(2N=20)变成了植物B(4N=40),植物A和B体现了生物多样性中的物种多样性。(2)长舌蝠舌长为体长的1.5倍,只有这种蝙蝠能从长筒花狭长的花筒底部吸食花蜜,且为该植物的唯一传粉者,长舌蝠与长筒花通过长期的相互选择,实现协同进化。(3)表中数据表明,适当引入捕食者之后,生物有机物的量变化不大,但物种的种类数却增加,出现该结果的原因是捕食者往往捕食个体数量多的物种,避免出现一种或少数几种生物占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,科学家把此现象称作“收割理论”。

答案:(1)不同物种之间 物种 (2)选择 (3)个体数量多 一种或少数几种

新教材高三一轮复习检测卷

(二十四) 生物的进化

一、单项选择题

1.(2020·威海期末)生物都有共同的祖先,下列各项不能作为支持这一论点的证据的是( )

A.所有生物共用一套遗传密码

B.各种生物的细胞具有基本相同的结构

C.所有生物的生命活动都靠能量驱动

D.所有生物都由ATP直接供能

解析:选C 所有生物共用一套遗传密码,说明生物都有共同的祖先,A正确;各种生物的细胞具有基本相同的结构,如细胞膜、细胞质,说明生物都有共同的祖先,B正确;并不是所有生物的生命活动都靠能量驱动,如水分子的跨膜运输,C错误;所有生物都由ATP直接供能,说明生物都有共同的祖先,D正确。

2.(2020·玉田县期中)狼山鸡是我国著名的蛋肉兼用型鸡种之一,体高腿长,公鸡体重可达八斤,母鸡产蛋多,是经过长期人工选择形成的一个地方品种。如图为在人工选择下,个体的平均体重和产蛋量与世代数间的关系。下列相关叙述正确的是( )

A.体重越大、产蛋越多的个体在生存斗争中越占有优势

B.在人工选择下的进化方向与自然选择下的进化方向相同

C.人工选择通过作用于个体的表型而影响种群的相关基因频率

D.狼山鸡和原鸡可交配产生可育后代,因此由原鸡到狼山鸡没有发生进化

解析:选C 体重越大、产蛋越多的个体在人工选择中越占有优势,A错误;在人工选择下的进化方向与自然选择下的进化方向不同,B错误;人工选择通过作用于个体的表型而影响种群的相关基因频率,C正确;狼山鸡和原鸡可交配产生可育后代,由原鸡到狼山鸡发生了进化,但二者属于同一个物种,D错误。

3.遗传平衡定律所讲的群体是理想群体,但自然界的生物群体中,影响遗传平衡状态的各种因素始终存在且不断地起作用,导致种群基因频率的改变,从而引起生物的进化。下列说法错误的是( )

A.影响遗传平衡状态的因素有突变、基因重组和自然选择等

B.地理隔离导致物种间不进行基因交流,可以保证物种的遗传平衡状态

C.若种群处于遗传平衡状态,则种群的基因频率不发生改变

D.生物进化的过程中,突变和自然选择总是同时发挥作用

解析:选B 影响遗传平衡状态的因素有突变、基因重组、自然选择、遗传和漂变,A正确;正是由于地理隔离阻止种内群体基因交流可以导致基因库出现差异,最终出现生殖隔离,B错误;生物进化的实质是种群基因频率改变,若种群处于遗传平衡状态,基因频率不变,因此生物没有进化,C正确;生物进化的过程中,先突变,后自然选择,D正确。

4.(2020·蚌埠月考)某植物的抗性(R)对敏感(r)为显性,如图表示甲、乙两个地区在T1和T2时间点,RR、Rr和rr的基因型频率。下列叙述错误的是( )

A.T2时甲地区R基因频率为75%

B.据图可知,甲、乙两地区的种群都发生了进化

C.甲地区基因型频率变化更大,原因是两地区环境不同

D.与乙地区相比,甲地区有更多的r基因突变成R基因

解析:选D 甲地区T2时刻,RR约占0.6,Rr约占0.3,rr约占0.1,则R的基因频率=0.6+×0.3=75%,r的基因频率为25%,A正确;甲地区T1时刻,RR约占0.05,Rr约占0.35,rr约占0.6,则R的基因频率=0.05+×0.35=22.5%;乙地区T1时刻,RR约占0.05,Rr约占0.15,rr约占0.8,则R的基因频率=0.05+×0.15=12.5%,r的基因频率为87.5%;T2时刻,RR约占0.1,rr约占0.7,Rr约占0.2,因此R的基因频率=0.1+×0.2=20%,r的基因频率为80%,甲、乙两个地区在两个时间点上的基因频率都不同,说明两地区的种群都发生了进化,B正确;据图分析可知,两个地区的基因型频率都发生了变化,其中甲地区变化更大,其原因应该是两地的环境不同,C正确;甲、乙地区基因频率不同的主要原因是自然选择,而不是基因突变,D错误。

5.(2020·铜仁市三模)科研人员从一种溶杆菌属的细菌中提取一种新型抗生素(LysocinE),它能对抗常见抗生素无法对付的超级细菌——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌。下列相关叙述不正确的是( )

A.超级细菌——耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的耐药性变异来源于基因突变

B.“耐甲氧西林金黄色葡萄球菌”这一超级细菌的形成意味着该种群发生了进化

C.按照现代进化理论解释,超级细菌形成的实质是种群基因型频率的改变

D.施用新型抗生素(LysocinE)使耐甲氧西林金黄色葡萄球菌种群不一定消亡

解析:选C 黄金色葡萄球菌是原核生物,细胞中没有染色体,不进行有性生殖,所以可遗传变异的来源是基因突变,没有基因重组与染色体变异,A正确;“耐甲氧西林金黄色葡萄球菌”这一超级细菌的形成是原有种群的基因频率发生了定向的改变,超级细菌一定发生了进化,B正确;超级细菌形成的实质是种群基因频率的改变,C错误;施用新型抗生素(Lysocin E)使耐甲氧西林金黄色葡萄球菌种群的基因频率发生了定向的改变,并不一定使种群消亡,D正确。

6.某随机受粉植物,其高茎(H)与矮茎(h)、绿茎(G)与紫茎(g)分别受一对等位基因控制,现对一个处于遗传平衡中的该植物种群进行调查,获得的结果如下表:

表型 高绿茎 高紫茎 矮绿茎 矮紫茎

比例 63% 21% 12% 4%

下列有关分析错误的是( )

A.该种群内基因h和基因g的频率分别为0.4、0.5

B.在该种群内基因组成为Gg的个体所占比例为50%

C.H-h和G-g这两对等位基因位于一对同源染色体上

D.继续随机受粉,该种群内矮紫茎个体所占比例不变

解析:选C 由表格数据可知,矮茎(hh)个体的比例为16%,则h基因频率=0.4,同理可知g基因频率=0.5;在该种群内基因组成为Gg的频率=2×0.5×0.5=0.5,即该基因型的个体所占比例为50%;根据题意可知,该种群四种表型的比例=63∶21∶12∶4,这种理论比例无法推测出两对等位基因是否位于同一对同源染色体上;在遵循遗传平衡定律的种群中,只要是个体之间随机交配,其产生的后代种群的基因频率和各种基因型的频率都保持不变,所以该种群继续随机受粉,种群内矮紫茎个体所占比例不变。

7.(2020·市中区模拟)鲍曼不动杆菌在全球范围内都存在,其对多种抗生素的耐药性日益增强,将可能进化成“超级细菌”,对其引起的疾病的针对性治疗变得日益困难。下列相关叙述正确的是( )

A.鲍曼不动杆菌产生的耐药性是随环境改变而产生的适应性突变

B.鲍曼不动杆菌与耐药性有关的基因突变一定会导致其产生耐药性

C.鲍曼不动杆菌进化成“超级细菌”的过程中发生了基因频率的改变

D.人工选择作用导致鲍曼不动杆菌的基因频率发生了定向改变

解析:选C 生物的突变具有随机性和不定向性,因此产生的适应性突变不是随环境改变而产生的,而是由于环境的选择而保留下来的,A错误;鲍曼不动杆菌与抗药性有关的基因突变可能会导致其产生耐药性,B错误;在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化,故鲍曼不动杆菌进化成“超级细菌”的过程中也发生了基因频率的改变,C正确;在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变,导致生物朝着一定的方向不断进化,D错误。

8.(2020·市中区模拟)大根兰是分布于我国云贵地区的一种完全异养型兰科植物。完全异养型兰科植物的直接营养来源是菌根真菌。菌根真菌可以从邻近木本植物获取其光合产物,也可以分解枯木和残叶等,并将营养物质传递给兰科植物。由此无法推断出( )

A.异养型兰科植物的间接营养来源是邻近植物

B.异养型兰科植物既是生产者又是消费者

C.异养型兰科植物具有菌根是自然选择的结果

D.异养型兰科植物和菌根真菌在相互影响中协同进化

解析:选B 由题干信息菌根真菌可以从邻近木本植物获取其光合产物可得知,异养型兰科植物的间接营养来源是邻近植物,A正确;生产者是属于自养型生物,异养型兰科植物是消费者,B错误;适者生存是自然选择的结果,故异养型兰科植物具有菌根也是自然选择的结果,C正确;菌根可帮助植物吸收养分,而真菌也依靠植物的有机物生长,故异养型兰科植物和菌根真菌在相互影响中协同进化,D正确。

9.(2020·日照模拟)在某岛上,本来只居住着一类栖息于低矮、粗糙树干上的绿安乐蜥。棕安乐蜥入侵后,占据了低矮的树干,绿安乐蜥都转移到高处的树枝上。15年后,绿安乐蜥拥有了更大的足垫,足垫上有更多具黏着性、附带刚毛的鳞,使其更好地在高处狭窄、光滑的树枝上生活。下列叙述正确的是( )

A.树上的绿安乐蜥种群中一定产生了新的基因

B.棕安乐蜥的入侵决定了绿安乐蜥变异的方向

C.棕安乐蜥的入侵是绿安乐蜥种群基因频率改变的重要原因

D.足垫的变化说明绿安乐蜥经过进化已经形成了新的物种

解析:选C 树上的绿安乐晰种群中不一定产生了新的基因,但种群的基因频率可能发生了变化,A错误;变异是不定向的,B错误;棕安乐晰的入侵改变了绿安乐晰的生活方式,可能改变了绿安乐晰种群的基因频率,C正确;棕安乐晰的入侵导致绿安乐晰种群发生了进化,但不一定产生了生殖隔离,D错误。

二、不定项选择题

10.(2020秋·南通月考)如图所示甲岛最先分布着X、Y两种鸟类,后来部分X鸟迁移入乙岛。下列叙述正确的是( )

A.甲、乙两岛上所有的X鸟构成一个种群

B.甲岛上的X、Y两种鸟类可能源于同一祖先

C.甲岛与乙岛上X鸟的后代之间可能产生生殖隔离

D.甲、乙岛的自然条件决定了鸟类的变异方向

解析:选BC 种群是同一区域内同种生物的所有个体,因此甲、乙两岛上所有的X鸟不是一个种群,A错误;甲岛上的X、Y两种鸟类有可能源于同一祖先,B正确;甲岛与乙岛存在地理隔离,因此两岛上X鸟的基因库之间可能存在较大差异,即它们的后代之间可能产生生殖隔离,C正确;自然选择能决定生物进化的方向,不能决定变异的方向,D错误。

11.(2020·德州期末)科学家利用果蝇进行生物进化实验:将基因型为Aa的果蝇随机均分至甲、乙两培养箱,除饲喂食物不同外其他条件一致。培养至15代时,甲箱中果蝇基因型频率为:AA=14%,Aa=32%,aa=54%,乙箱中果蝇基因型频率为:AA=25%,Aa=50%,aa=25%.然后分别从甲、乙两培养箱中随机选取等量的果蝇混合于丙培养箱中,并置于与甲箱相同的培养条件下继续培养若干代。下列相关分析正确的是( )

A.甲、乙两箱果蝇在培养过程中发生了不同方向的进化

B.饲喂食物的不同使甲、乙两箱中的果蝇产生了不同变异

C.丙箱中的果蝇基因A的初始基因频率低于50%

D.丙箱中的果蝇培养若干代后,基因a的频率将上升

解析:选CD 甲、乙两箱果蝇最初的基因频率相等,且A和a的基因频率均为50%,培养至15代时甲箱果蝇的群体中A的基因频率为30%,乙箱中果蝇群体的A基因频率依然为50%,种群基因频率改变的过程就是生物界进化的过程,显然在培养过程中甲群体发生了进化,而乙群体没有进化,A错误;饲喂食物的不同对甲、乙两箱中的果蝇进行了选择,并未诱导变异的产生,B错误;丙箱中的果蝇群体中基因A的初始基因频率为(50%+30%)÷2=40%,显然低于50%,C正确;根据甲箱果蝇群体的进化方向(a的基因频率增加)可推测,在饲喂甲箱所喂食物的前提下,丙箱中的果蝇培养若干代后,基因a的频率将上升,D正确。

12.(2020·青岛模拟)狮子鱼多栖息于温带靠海岸的岩礁或珊瑚礁内,但在马里亚纳海沟7 000米以下的深海环境生存着一个通体透明的新物种——超深渊狮子鱼。该环境具有高压、终年无光等特殊极端条件。研究发现,该超深渊狮子鱼基因组中与色素、视觉相关的基因发生了大量丢失,这些遗传变异共同造成了这一物种的奇特表型和对超深渊极端环境的适应能力。下列说法错误的是( )

A.超深渊狮子鱼在深海环境生存缓解了不同狮子鱼间的种内斗争

B.在深海环境中,超深渊狮子鱼个体间在斗争过程中相互选择,协同进化

C.超深渊狮子鱼产生的眼睛退化的突变适应环境并被保留下来

D.通过统计不同深度海洋中优势种鱼类的个体数可获知物种丰富度

解析:选ABD 题干信息可知,超深渊狮子鱼是一个新物种,不能缓解不同狮子鱼间的种内斗争,A错误;协同进化是指不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,而超深渊狮子鱼是一个物种,B错误;超深渊狮子鱼产生的眼睛退化的突变适应环境并被保留下来,C正确;通过统计不同深度海洋中优势种鱼类的个体数可获知该优势种鱼的种群密度,而物种丰富度是指群落中物种数目的多少,D错误。

三、非选择题

13.(2020·威海期末)人类自诞生之日起,从未停止过对自身起源的探索与争论。

(1)19世纪中叶,达尔文在大量观察和证据研究的基础上提出了生物进化论,揭示了生物多样性是进化的结果。随着生物科学的发展,人们对________的本质有了更清晰的认识,研究对象由________发展到________,从而形成了以自然选择为核心的现代生物进化理论。

(2)地球上的三大人种(黄种人、白种人、黑种人)均起源于共同的祖先,由于分布的区域有所差异,各个区域的种群可能会出现不同的________________;不同地域中生存条件不同,________对不同种群基因频率的改变所起的作用就有差别,且不同地域间由于海洋、高山等的阻隔所引起的________(填“地理隔离”或“生殖隔离”)在进化过程中也起到了必要的作用,最终形成了表型上差异较大的三大人种。

(3)1987年,AllanC.Willson首次通过分析来自五大洲人群的147份样本的线粒体DNA(mtDNA),绘制了世界上第一个现代人mtDNA系统发育树,表明全世界的现代人都是20万年前生活在非洲的一位女性的后代。通过对样本mtDNA的研究能够追踪人类母系起源路径的原因是_________________________________________________________________。

(4)1995年,道瑞特等科学家测定了分处世界各地的38名男性的Y染色体,结果发现:在他们检测的ZFY基因区中,38人的DNA序列包含的729个DNA字符完全相同。由此,他们断言现代人有一位共同的男性祖先。通过对样本Y染色体序列的研究能够追踪人类父系起源路径的原因是_________________________________________________________________。

解析:(1)随着生物科学的发展,人们在达尔文自然选择学说的基础上对遗传和变异的本质有了更清晰的认识,并且研究对象由生物个体发展到种群,从而形成了以自然选择为核心的现代生物进化理论。(2)地球上的三大人种均起源于共同的祖先,由于分布的区域有所差异,各个区域的种群可能会出现不同的突变和基因重组;不同地域中生存条件不同,自然选择对不同种群基因频率的改变所起的作用就有差别,且由于海洋、高山等的阻隔所引起的地理隔离在进化过程中也起到了必要的作用,最终形成了表型上差异较大的三大人种。(3)通过对样本mtDNA(线粒体DNA)的研究能够追踪人类母系起源路径,其原因是线粒体DNA只来自母方。(4)通过对样本Y染色体序列的研究能够追踪人类父系起源路径,其原因是男性的Y染色体来源于父辈。

答案:(1)遗传和变异 生物个体 种群 (2)突变和基因重组 自然选择 地理隔离 (3)线粒体DNA只来自母方 (4)男性的Y染色体来源于父辈

14.(2020·达州模拟)有学者认为,协同进化就是“生态的舞台,进化的表演”,请回答以下问题:

(1)协同进化是指________________,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,进而形成生物多样性,在帕米尔高原,因低温导致植物A(2N=20)变成了植物B(4N=40),植物A和B体现了生物多样性中的________多样性。

(2)长舌蝠舌长为体长的1.5倍,只有这种蝙蝠能从长筒花狭长的花筒底部吸食花蜜,且为该植物的唯一传粉者,长舌蝠与长筒花通过长期的相互________,实现协同进化。

(3)为研究捕食者在协同进化中的作用,生态学家通过实验获得了以下数据:

引入捕食者之前 适当引入捕食者10年之后

生物有机物的量[kJ/(hm2·n)] 15 108 14 829

物种的种类数 425 451

表中数据表明,适当引入捕食者之后,生物有机物的量变化不大,但物种的种类数却增加,出现该结果的原因是捕食者往往捕食________________的物种,避免出现______________________生物占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,科学家把此现象称作“收割理论”。

解析:(1)协同进化是指不同物种之间,生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,进而形成生物多样性,在帕米尔高原,因低温导致植物A(2N=20)变成了植物B(4N=40),植物A和B体现了生物多样性中的物种多样性。(2)长舌蝠舌长为体长的1.5倍,只有这种蝙蝠能从长筒花狭长的花筒底部吸食花蜜,且为该植物的唯一传粉者,长舌蝠与长筒花通过长期的相互选择,实现协同进化。(3)表中数据表明,适当引入捕食者之后,生物有机物的量变化不大,但物种的种类数却增加,出现该结果的原因是捕食者往往捕食个体数量多的物种,避免出现一种或少数几种生物占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,科学家把此现象称作“收割理论”。

答案:(1)不同物种之间 物种 (2)选择 (3)个体数量多 一种或少数几种

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成