新教材高三一轮复习检测卷(32) 群落及其演替(含解析)

文档属性

| 名称 | 新教材高三一轮复习检测卷(32) 群落及其演替(含解析) |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 231.2KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 23:10:40 | ||

图片预览

文档简介

第 1 页 共 7 页

新教材高三一轮复习检测卷

(三十二) 群落及其演替

一、单项选择题

1.(2020·九江三模)生物群落的组成在垂直方向上的分化状况称为群落的垂直结构,又称为垂直分层现象。例如,森林中有乔木、灌木、草本和地被等层次。下列有关叙述,错误的是( )

A.水生生物的分层与阳光、溶氧量等因素密切相关

B.森林中的动物分层现象明显,有利于对空间和食物资源的充分利用

C.草地边缘和中央的植被类型存在差异的现象属于垂直分层现象

D.随着群落演替的进行,群落的垂直结构可能逐渐发生改变

解析:选C 在垂直方向上,水生群落具有明显的分层现象,与光照、水体温度、盐度及溶氧量等密切相关,A正确;群落空间结构的意义是有利于对自然资源的充分利用,森林中的植物分层可以充分利用光照等资源,动物分层可以充分利用空间和食物资源,B正确;草地边缘和中央的植被类型存在差异的现象属于水平结构现象,C错误;随着群落演替的进行,群落的垂直结构变复杂,即逐渐发生改变,D正确。

2.(2020·市中区校级模拟)由于农田的存在,某种松鼠被分隔在若干森林斑块中,数量逐年下降。人工生态通道可以起到将森林斑块彼此连接起来的作用。下列叙述不正确的是( )

A.农田没有垂直结构,缺乏松鼠适宜的栖息地

B.不同森林斑块中的松鼠属于不同种群,基因交流困难

C.生态通道的建立有利于保护该种松鼠遗传多样性

D.可用标记重捕法检查生态通道建立后对松鼠的保护效果

解析:选A 农田中的植物也有分层现象,属于垂直结构,与森林相比不适宜作为松鼠的栖息地,A错误;不同斑块的松鼠属于不同种群,已经形成了地理隔离,在自然条件下基因不能自由交流,B正确;生态通道有利于松鼠从农田进入到森林中,能够与其他种群的松鼠进行基因交流,保护了松鼠的遗传多样性,C正确;种群密度能够反映种群在一定时期的数量,可用检查种群保护的效果,故检查生态通道建立后松鼠的保护效果,可用标记重捕法,D正确。

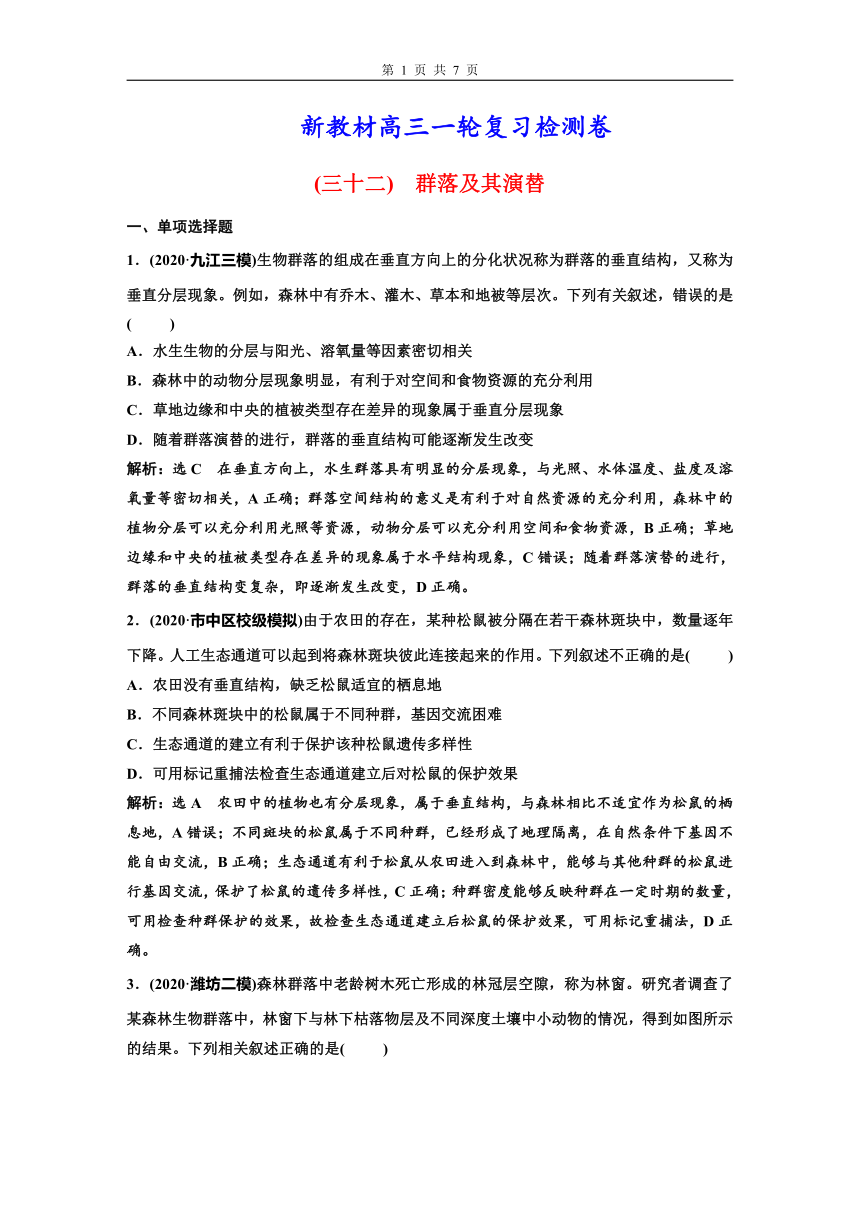

3.(2020·潍坊二模)森林群落中老龄树木死亡形成的林冠层空隙,称为林窗。研究者调查了某森林生物群落中,林窗下与林下枯落物层及不同深度土壤中小动物的情况,得到如图所示的结果。下列相关叙述正确的是( )

A.调查土壤中小动物丰富度常用样方法

B.光照仅影响森林生物群落的水平结构

C.林窗下和林下土壤小动物种类数均随深度的增加而减少

D.据图可知,林窗下和林下不同层次的土壤中小动物种群密度不同

解析:选C 调查土壤中小动物丰富度常用取样器取样法,A错误;随着枯落物层及不同深度土壤中的深度的增加,林窗下和林下土壤动物种类数逐渐减少,由此可知光照明显影响了土壤动物群落的垂直结构,B错误;据图可知:林窗下和林下土壤小动物种类数均随深度的增加而减少,C正确;由图可知,林窗下和林下不同层次的土壤中小动物种类数各不相同,不能看出其种群密度是否不同,D错误。

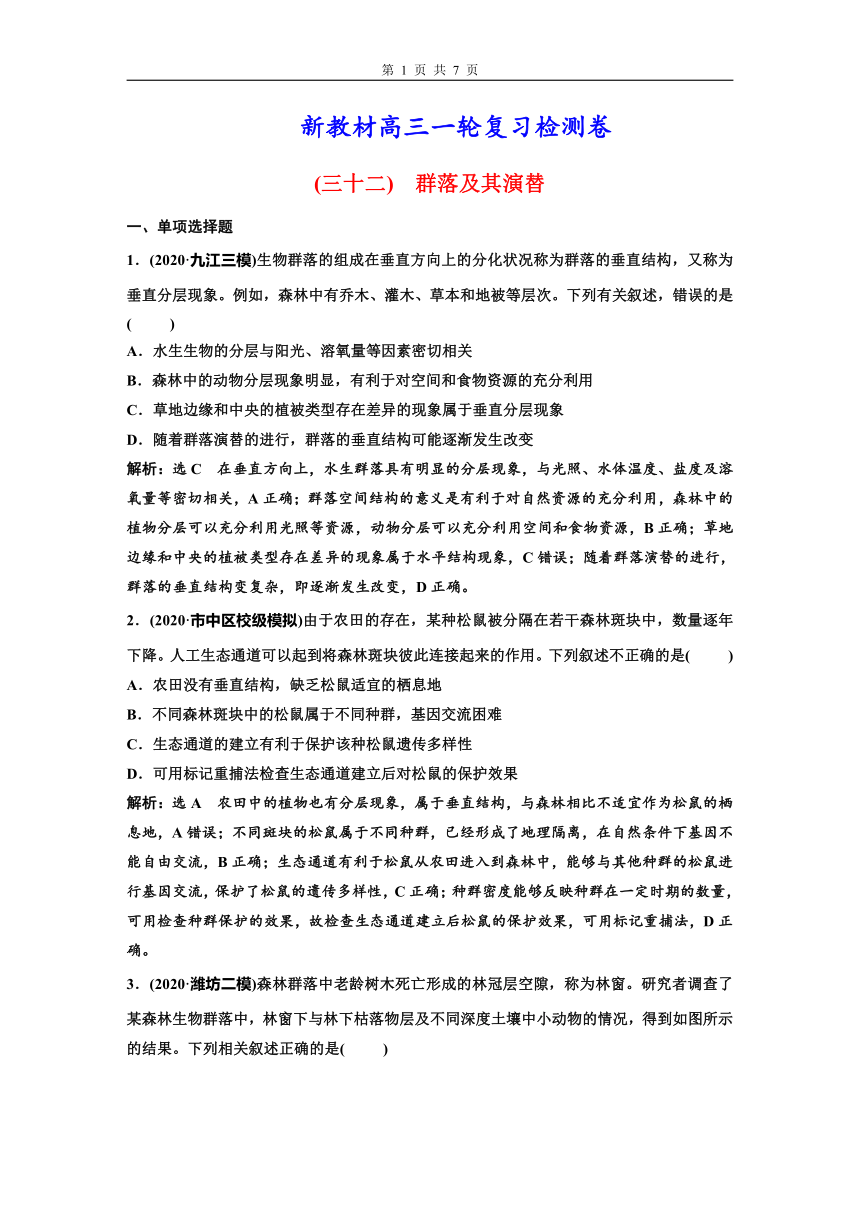

4.(2020·日照模拟)生态护坡能保障公路边坡的稳定性,具有明显的经济效益和社会效益。研究人员选取四段某新建高速公路边坡,分别移栽不同植被(其他条件相同的情况下),1年后四段边坡的检测结果如表,下列分析合理的是( )

边 坡 移栽类别 植被覆

盖率(%) 小型土壤动物 土壤有机

质(g/kg)

物种数 个体数

甲 草本 93 37 260 19.8

乙 灌木 65 28 158 15.2

丙 草本+灌木 99 62 580 28.9

丁 无 8 9 28 11.9

A.表中小型土壤动物的物种数和个体数是通过目测估计法进行计数的

B.与其他三段护坡相比,丁段边坡发生的演替属于初生演替

C.与单独移栽相比,同时移栽草本和灌木更能提高群落结构的稳定性

D.随时间的延长,四段边坡的群落演替最终都能够演替到森林阶段

解析:选C 调查土壤中小动物的类群丰富度常用取样器取样法,统计方法有记名计算法和目测估计法,前者一般用于个体较大、种群数量有限的物种,后者是按预先确定的多度等级来估计单位面积中的种群数量用多、少、很少等表示,题中统计出了具体的物种数和个体数,因而用的是记名计算法,A错误;包括丁段在内,四段生态护坡移栽前都保留了原有的土壤条件,所以发生的演替都属于次生演替,B错误;根据表格可以看出,与单独移栽相比,同时移栽草本和灌木的边坡物种数目更多,土壤积累有机质也最多,更能提高群落结构的稳定性,C正确;群落的演替受温度、水分等环境条件的影响,四段边坡最终不一定都能够演替到森林阶段,D错误。

5.(2020·东安区校级模拟)某沿海区域的海藻林群落中生长着各种大型海洋褐藻,为大量的鱼类、贝类和无脊椎动物等提供食物和栖息场所。在其中生活的海獭通过捕食关系对不同种类海胆的数量起到一定的控制作用。近年来,海獭被大量捕杀,海胆数量激增,从而大量捕食海藻,海藻林衰退,导致整个群落被严重破坏。下列相关叙述不正确的是( )

A.海獭的捕食作用是决定该海藻林群落结构的重要因素

B.不同季节的光照等条件不同,也会导致该海藻林中动物的垂直分布发生变化

C.由于人类对海獭的捕杀,使得该群落结构简单化,其发展方向与自然演替不同

D.人类活动对群落的影响要远远超过其他所有自然因素的影响

解析:选D 根据题干信息“近年来,海獭被大量捕杀,海胆数量激增,从而大量捕食海藻,海藻林衰退,导致整个群落被严重破坏”,可见海獭的捕食作用是决定该海藻林群落结构的重要因素,A正确;光照条件是决定海藻林植物群落的垂直结构表现垂直方向上分层的重要因素,植物的垂直结构决定了动物的垂直分层,B正确;由于人类对海獭的捕杀,使得该群落结构简单化,其发展方向与自然演替不同,C正确;人类活动对群落的影响不一定超过其他所有自然因素的影响,如火山喷发,D错误。

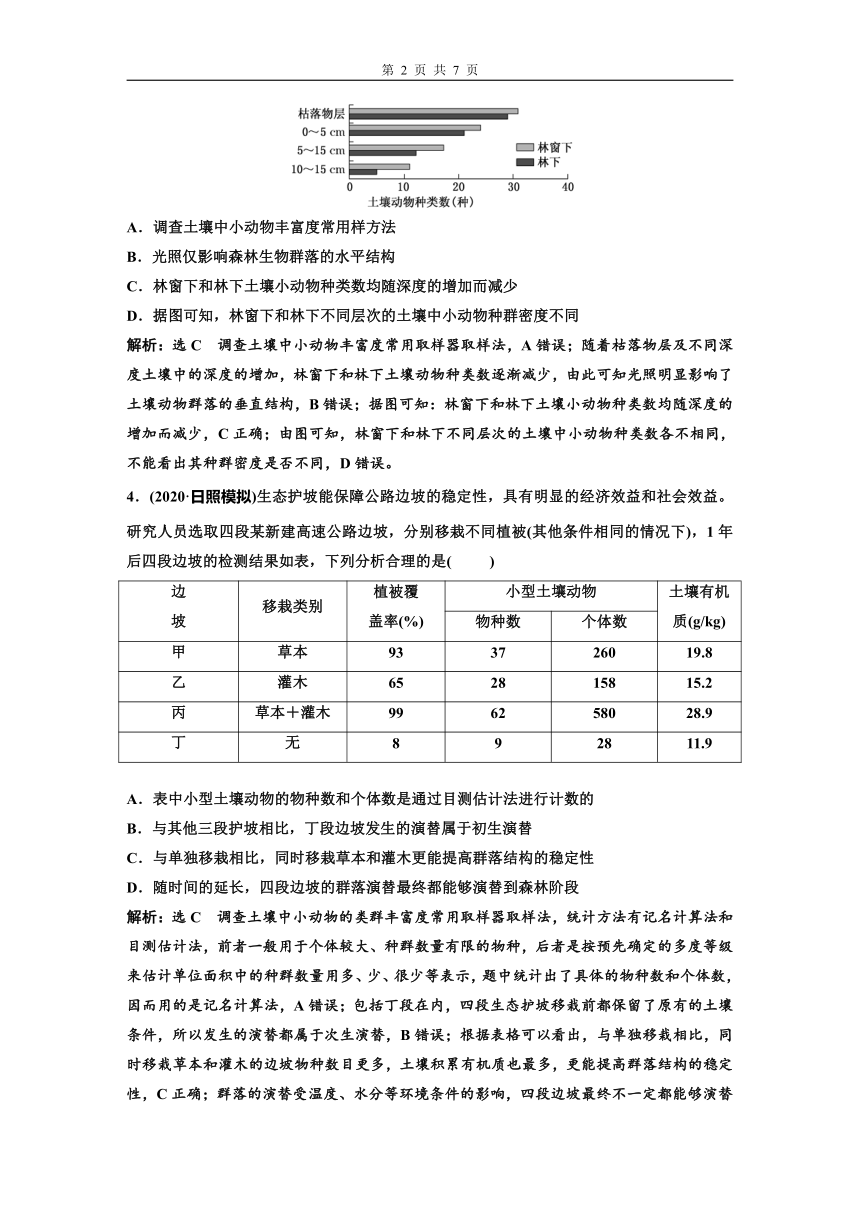

6.如图为某一区域内M、N两物种的资源利用曲线,从图中可以得出的结论是( )

A.曲线不重叠时,M与N一定不存在种间竞争

B.d越小,M与N种间竞争越激烈

C.b越大,生物适应环境能力越弱

D.M、N两物种间存在捕食关系

解析:选B 曲线的重叠部分,说明两物种有共同的食物,即有种间竞争关系,但在曲线不重叠的情况下,M、N两物种有可能争夺空间或栖息场所,也可构成种间竞争关系;d越小,曲线重叠就越多,表明M、N共同摄取食物的种数越多,二者种间竞争越激烈;b越大,表明生物的可利用资源(摄取食物的种数)就越多,适应环境的能力应越强;据图不能得出M与N之间存在捕食关系的结论。

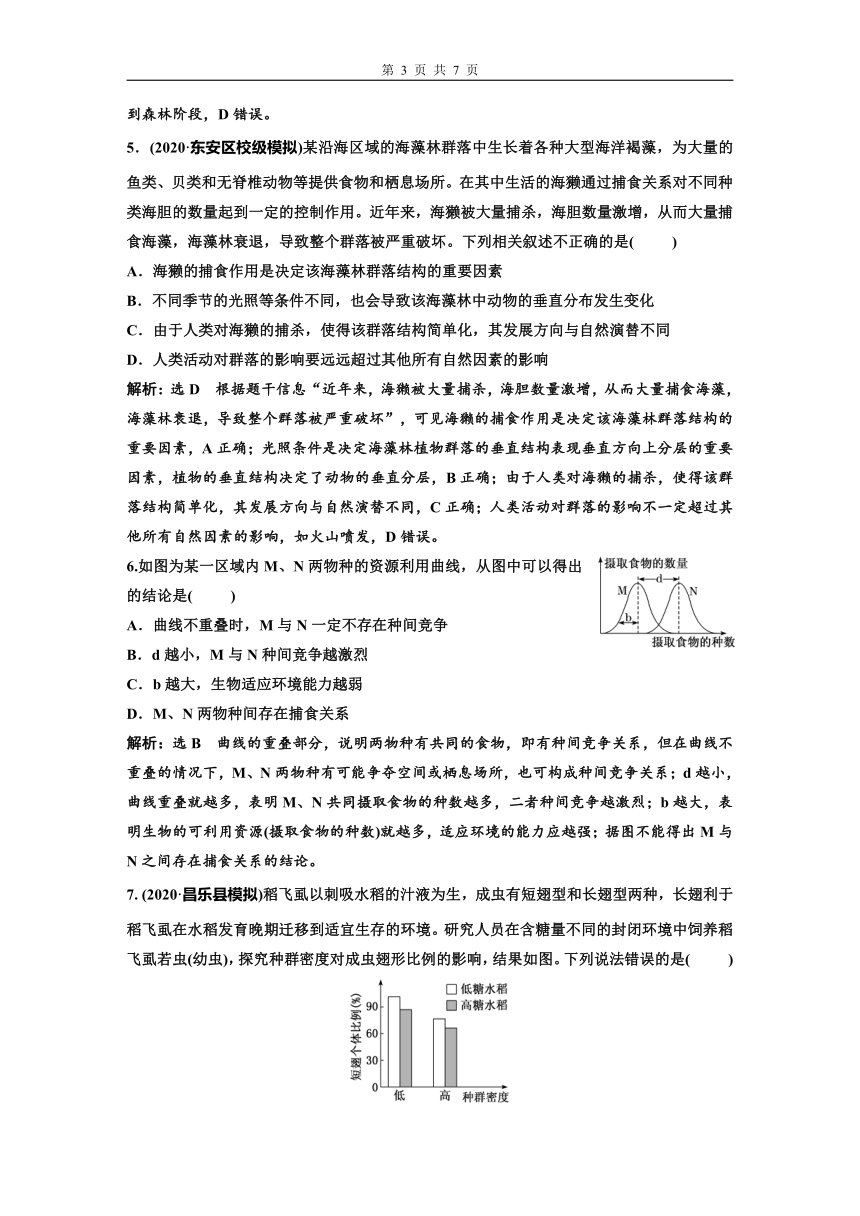

7. (2020·昌乐县模拟)稻飞虱以刺吸水稻的汁液为生,成虫有短翅型和长翅型两种,长翅利于稻飞虱在水稻发育晚期迁移到适宜生存的环境。研究人员在含糖量不同的封闭环境中饲养稻飞虱若虫(幼虫),探究种群密度对成虫翅形比例的影响,结果如图。下列说法错误的是( )

A.水稻和稻飞虱共同组成生物群落

B.稻飞虱属于生态系统中的消费者

C.稻飞虱种群在高糖、高密度情况下迁移能力提高

D.水稻与稻飞虱在相互选择中协同进化

解析:选A 生物群落是指在相同时间聚集在一定地域内的所有生物种群的集合,A错误;稻飞虱以刺吸水稻的汁液为生,属于生态系统中的消费者,B正确;由柱形图可知,稻飞虱在高糖、高密度情况下,短翅比例下降,长翅比例升高,因此迁移能力提高,C正确;生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,不同物种之间、生物与无机环境之间是相互影响、共同发展,即协同进化,因此水稻与稻飞虱在相互选择中协同进化,D正确。

8.(2020·威海一模)为研究我国西南部某山脉中群落演替的规律,生态学家把同一时间内共存于该山脉上的灌草丛、针阔叶混交林、常绿阔叶林、针叶林当做同一群落的不同演替阶段来硏究,统计的四项指标如表所示(叶面积指数指每单位土地面积上叶片总面积)。下列相关叙述正确的是( )

灌草丛 针阔叶混交林 常绿阔叶林 针叶林

生产者固定有 机物的量(t/hm2/a) 17.43 116.61 150.81 55.50

总呼吸量 (t/hm2/a) 15.93 92.73 124.81 40.98

叶面积指数 2.48 11.28 17.76 6.63

植被干物质的量 (t/hm2) 6.65 377.52 398.57 184.74

A.最可能的演替顺序为灌草丛、针叶林、针阔叶混交林、常绿阔叶林

B.生产者固定有机物的量与其叶面积指数呈负相关

C.演替过程中植被干物质的量前期增长缓慢、后期增长迅速

D.植被干物质的量只与群落中植被的光合作用和呼吸作用有关

解析:选A 在演替的过程中,叶面积指数、总呼吸量、干物质的量都逐渐增大,因此最可能的演替顺序为灌草丛、针叶林、针阔叶混交林、常绿阔叶林,A正确;生产者固定有机物的量与其叶面积指数呈正相关,B错误;由表中数据可知:群落演替过程中,前期的植被干物质的量增长迅速,后期增长缓慢,C错误;植被干物质的量除了与群落中植被的光合作用、呼吸作用有关外,还与叶面积指数等有关,D错误。

二、 不定项选择题

9.(2020·青岛一模)生态学家对我国某高山群落演替的过程进行了研究,该地区分布着常绿阔叶林、常绿落叶混交林、针阔叶混交林等多种植被类型,不同海拔高度植被类型不同。如图为甲、乙两个群落在演替过程中物种丰富度的变化曲线,下列分析不合理的是( )

A.不同海拔高度的植被类型差异反映了群落的垂直结构特征

B.第5年至25年的变化说明群落乙的抵抗力稳定性比甲弱

C.30年后群落乙物种丰富度达到最高,各种群密度达到最大

D.甲乙两个群落在演替过程中都具有大量物种替代的特点

解析:选ACD 不同海拔高度的植被类型差异反映了群落的垂直性地带分布,属于群落的水平结构特征,A错误;第5年至25年群落乙的物种丰富度变化幅度较甲大,因此说明群落乙的抵抗力稳定性比甲弱,B正确;30年后群落乙物种丰富度达到最高,但不代表各种群密度达到最大,C错误;甲乙两个群落在演替过程中都具有优势物种替代的特点,D错误。

10.(2020·临朐县模拟)某地沙丘是湖水退却后暴露出来的极端干燥的一片区域,在经历大约一千年的演替后,最终发展成为稳定的山毛榉—槭树林群落。下列叙述错误的是( )

A.山毛榉—槭树林群落区别于草本植物阶段群落的重要特征是物种组成

B.沙丘演替为山毛榉—槭树林的过程中抵抗力稳定性逐渐减弱

C.群落演替是一个群落中的物种被另一个群落的物种代替的过程

D.食性相同的异种鸟类分布在树林不同位置的主要原因是种间竞争

解析:选BC 山毛榉—槭树林群落区别于草本植物阶段群落的重要特征是物种组成,A正确;沙丘演替为山毛榉—槭树林的过程中,生物种类越来越多,生态系统的自我调节能力逐渐增强,因此抵抗力稳定性逐渐增强,B错误;群落演替是一个群落被另一个群落代替的过程,演替过程中物种并不会全部替代,C错误;食性相同的异种鸟类分布在树林不同位置的主要原因是种间竞争,D正确。

11.(2020·天心区月考)某片发育成熟的森林发生了严重火灾后,研究人员对过火地带“空地”上的植被进行了长达几十年的跟踪调查,抽取了植物甲的种群密度、优势物种高度、物种丰富度随时间变化的三组数据,绘制数量变化曲线如图。下列有关叙述正确的是( )

A.曲线Ⅰ代表优势物种高度,是导致群落中优势物种更替的决定因素

B.曲线Ⅱ代表物种丰富度,g点时群落已基本恢复到火灾前的状态

C.甲很可能是多年生草本植物,火灾后土壤中的繁殖体可加快群落演替的速度

D.与de段相比,ef段灌木间的竞争加剧,丛生的灌木不利于乔木种子的萌发

解析:选ABC 曲线Ⅰ代表优势物种高度,是导致群落中优势物种更替的决定因素,A正确;曲线Ⅱ代表物种丰富度,g点时群落已基本恢复到火灾前的状态,B正确;甲很可能是多年生草本植物,火灾后土壤中的繁殖体可加快群落演替的速度,C正确;与de段相比,ef段灌木间的竞争加剧,丛生的灌木有利于乔木种子的萌发,D错误。

三、 非选择题

12.(2020·驻马店三模)热带雨林具有物种丰富、结构复杂、群落空间结构分层明显等特点。回答下列问题。

(1)热带雨林植物具有明显的分层现象,这与环境因素________有关;动物也有类似的分层现象,这是因为__________________________________________。

(2)由于受到高温、雨水影响,热带雨林经常遭受各种害虫的危害。如果调查热带雨林中蛾类等趋光性害虫的种群密度,可以用____________法。如果研究热带雨林土壤中小动物类群丰富度,对个体较大,数量有限的物种,常采用________法进行统计。

(3)叶片的大小、形状等直接影响群落的结构与功能。生态学家构建的叶片大小与光照、水分的关系模型如图所示。请根据该图分析:

①热带雨林草本层的阔叶草本叶片大小与图中的第__________号相似,理由是______

__________________________。

②调查发现,热带旱生林的植物叶片较小,类似图中的3号,理由是__________________

___________________________________________。

解析:(1)群落垂直结构具有明显的分层现象,森林植物的分层与对光的利用有关。植物的垂直结构又为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件。(2)调查昆虫的种群密度,对于有趋光性的昆虫,可以用黑光灯诱捕的方法。研究土壤中小动物类群丰富度,对个体较大,种群数量有限的物种,常用记名计算法进行统计。(3)模型的横坐标是由湿到干,纵坐标是由遮荫到阳光,左下角的7号叶片的植物,适于生长在阴湿环境中。热带雨林中的草本层植物所生活的环境光照强度低,湿度较大,刚好类似于这样的环境。图中3号叶片较小,具有这种叶片的植物适于生活于阳光充足,炎热干旱的环境,有利于减少水分蒸腾。

答案:(1)光 植物的垂直结构为动物创造了栖息空间和食物条件 (2)黑光灯诱捕 记名计算 (3)①7 热带雨林中湿度较大,且植物位于草本层,接受的光照强度低 ②阳光充足,炎热干旱,叶片小,有利于减少水分蒸腾

13.(2020·成都模拟)最新研究结果表明,珠峰地区的生态环境已经发生了巨变,植被增加趋势越来越明显。如图表示珠峰不同海拔高度地段的植被分布情况。回答下列问题:

(1)随着海拔高度的上升,珠峰南坡植被类群逐渐发生变化,影响这种变化的因素有____________(至少答出两点)等。其中常绿阔叶林与高山灌木林是两个不同的群落,区别这两个群落的主要特征是________。

(2)珠峰北坡海拔3 800 m~5 000 m区域内生长着一种珍贵的草本药材——藏旺拉,调查这种植物的种群数量,可采用的方法是________。为了使调查结果更准确,应该采取____________________________(至少答出两点)等措施。

(3)珠峰海拔6 000 m~7 000 m之间几乎终年积雪,但近年来在该地段却出现了绿色植物,从全球气候变化的角度分析,出现这种变化的原因是________________________。

解析:(1)随着海拔高度的上升,由于地形的起伏、光照的阴暗、湿度的大小等因素的影响,不同地段往往分布着不同的种群,种群密度也有差别,故珠峰南坡植被类群逐渐发生变化。其中常绿阔叶林与高山灌木林是两个不同的群落,区别这两个群落的主要特征是物种组成。(2)种群密度是种群最基本的数量特征,调查植物种群密度常用的方法是样方法。采用样方法调查时,应该随机选取多个样方调查,并适当增加样方面积、增加样方数量。(3)珠峰但近年来在该地段却出现了绿色植物,从全球气候变化的角度分析,出现这种变化的原因是全球气候变暖导致冰雪融化,为绿色植物的生长提供了适宜的条件。

答案:(1)地形、温度、土壤湿度 物种组成 (2)样方法 随机取样、适当增加样方面积、增加样方数量 (3)全球气候变暖导致冰雪融化,为绿色植物的生长提供了适宜的条件

新教材高三一轮复习检测卷

(三十二) 群落及其演替

一、单项选择题

1.(2020·九江三模)生物群落的组成在垂直方向上的分化状况称为群落的垂直结构,又称为垂直分层现象。例如,森林中有乔木、灌木、草本和地被等层次。下列有关叙述,错误的是( )

A.水生生物的分层与阳光、溶氧量等因素密切相关

B.森林中的动物分层现象明显,有利于对空间和食物资源的充分利用

C.草地边缘和中央的植被类型存在差异的现象属于垂直分层现象

D.随着群落演替的进行,群落的垂直结构可能逐渐发生改变

解析:选C 在垂直方向上,水生群落具有明显的分层现象,与光照、水体温度、盐度及溶氧量等密切相关,A正确;群落空间结构的意义是有利于对自然资源的充分利用,森林中的植物分层可以充分利用光照等资源,动物分层可以充分利用空间和食物资源,B正确;草地边缘和中央的植被类型存在差异的现象属于水平结构现象,C错误;随着群落演替的进行,群落的垂直结构变复杂,即逐渐发生改变,D正确。

2.(2020·市中区校级模拟)由于农田的存在,某种松鼠被分隔在若干森林斑块中,数量逐年下降。人工生态通道可以起到将森林斑块彼此连接起来的作用。下列叙述不正确的是( )

A.农田没有垂直结构,缺乏松鼠适宜的栖息地

B.不同森林斑块中的松鼠属于不同种群,基因交流困难

C.生态通道的建立有利于保护该种松鼠遗传多样性

D.可用标记重捕法检查生态通道建立后对松鼠的保护效果

解析:选A 农田中的植物也有分层现象,属于垂直结构,与森林相比不适宜作为松鼠的栖息地,A错误;不同斑块的松鼠属于不同种群,已经形成了地理隔离,在自然条件下基因不能自由交流,B正确;生态通道有利于松鼠从农田进入到森林中,能够与其他种群的松鼠进行基因交流,保护了松鼠的遗传多样性,C正确;种群密度能够反映种群在一定时期的数量,可用检查种群保护的效果,故检查生态通道建立后松鼠的保护效果,可用标记重捕法,D正确。

3.(2020·潍坊二模)森林群落中老龄树木死亡形成的林冠层空隙,称为林窗。研究者调查了某森林生物群落中,林窗下与林下枯落物层及不同深度土壤中小动物的情况,得到如图所示的结果。下列相关叙述正确的是( )

A.调查土壤中小动物丰富度常用样方法

B.光照仅影响森林生物群落的水平结构

C.林窗下和林下土壤小动物种类数均随深度的增加而减少

D.据图可知,林窗下和林下不同层次的土壤中小动物种群密度不同

解析:选C 调查土壤中小动物丰富度常用取样器取样法,A错误;随着枯落物层及不同深度土壤中的深度的增加,林窗下和林下土壤动物种类数逐渐减少,由此可知光照明显影响了土壤动物群落的垂直结构,B错误;据图可知:林窗下和林下土壤小动物种类数均随深度的增加而减少,C正确;由图可知,林窗下和林下不同层次的土壤中小动物种类数各不相同,不能看出其种群密度是否不同,D错误。

4.(2020·日照模拟)生态护坡能保障公路边坡的稳定性,具有明显的经济效益和社会效益。研究人员选取四段某新建高速公路边坡,分别移栽不同植被(其他条件相同的情况下),1年后四段边坡的检测结果如表,下列分析合理的是( )

边 坡 移栽类别 植被覆

盖率(%) 小型土壤动物 土壤有机

质(g/kg)

物种数 个体数

甲 草本 93 37 260 19.8

乙 灌木 65 28 158 15.2

丙 草本+灌木 99 62 580 28.9

丁 无 8 9 28 11.9

A.表中小型土壤动物的物种数和个体数是通过目测估计法进行计数的

B.与其他三段护坡相比,丁段边坡发生的演替属于初生演替

C.与单独移栽相比,同时移栽草本和灌木更能提高群落结构的稳定性

D.随时间的延长,四段边坡的群落演替最终都能够演替到森林阶段

解析:选C 调查土壤中小动物的类群丰富度常用取样器取样法,统计方法有记名计算法和目测估计法,前者一般用于个体较大、种群数量有限的物种,后者是按预先确定的多度等级来估计单位面积中的种群数量用多、少、很少等表示,题中统计出了具体的物种数和个体数,因而用的是记名计算法,A错误;包括丁段在内,四段生态护坡移栽前都保留了原有的土壤条件,所以发生的演替都属于次生演替,B错误;根据表格可以看出,与单独移栽相比,同时移栽草本和灌木的边坡物种数目更多,土壤积累有机质也最多,更能提高群落结构的稳定性,C正确;群落的演替受温度、水分等环境条件的影响,四段边坡最终不一定都能够演替到森林阶段,D错误。

5.(2020·东安区校级模拟)某沿海区域的海藻林群落中生长着各种大型海洋褐藻,为大量的鱼类、贝类和无脊椎动物等提供食物和栖息场所。在其中生活的海獭通过捕食关系对不同种类海胆的数量起到一定的控制作用。近年来,海獭被大量捕杀,海胆数量激增,从而大量捕食海藻,海藻林衰退,导致整个群落被严重破坏。下列相关叙述不正确的是( )

A.海獭的捕食作用是决定该海藻林群落结构的重要因素

B.不同季节的光照等条件不同,也会导致该海藻林中动物的垂直分布发生变化

C.由于人类对海獭的捕杀,使得该群落结构简单化,其发展方向与自然演替不同

D.人类活动对群落的影响要远远超过其他所有自然因素的影响

解析:选D 根据题干信息“近年来,海獭被大量捕杀,海胆数量激增,从而大量捕食海藻,海藻林衰退,导致整个群落被严重破坏”,可见海獭的捕食作用是决定该海藻林群落结构的重要因素,A正确;光照条件是决定海藻林植物群落的垂直结构表现垂直方向上分层的重要因素,植物的垂直结构决定了动物的垂直分层,B正确;由于人类对海獭的捕杀,使得该群落结构简单化,其发展方向与自然演替不同,C正确;人类活动对群落的影响不一定超过其他所有自然因素的影响,如火山喷发,D错误。

6.如图为某一区域内M、N两物种的资源利用曲线,从图中可以得出的结论是( )

A.曲线不重叠时,M与N一定不存在种间竞争

B.d越小,M与N种间竞争越激烈

C.b越大,生物适应环境能力越弱

D.M、N两物种间存在捕食关系

解析:选B 曲线的重叠部分,说明两物种有共同的食物,即有种间竞争关系,但在曲线不重叠的情况下,M、N两物种有可能争夺空间或栖息场所,也可构成种间竞争关系;d越小,曲线重叠就越多,表明M、N共同摄取食物的种数越多,二者种间竞争越激烈;b越大,表明生物的可利用资源(摄取食物的种数)就越多,适应环境的能力应越强;据图不能得出M与N之间存在捕食关系的结论。

7. (2020·昌乐县模拟)稻飞虱以刺吸水稻的汁液为生,成虫有短翅型和长翅型两种,长翅利于稻飞虱在水稻发育晚期迁移到适宜生存的环境。研究人员在含糖量不同的封闭环境中饲养稻飞虱若虫(幼虫),探究种群密度对成虫翅形比例的影响,结果如图。下列说法错误的是( )

A.水稻和稻飞虱共同组成生物群落

B.稻飞虱属于生态系统中的消费者

C.稻飞虱种群在高糖、高密度情况下迁移能力提高

D.水稻与稻飞虱在相互选择中协同进化

解析:选A 生物群落是指在相同时间聚集在一定地域内的所有生物种群的集合,A错误;稻飞虱以刺吸水稻的汁液为生,属于生态系统中的消费者,B正确;由柱形图可知,稻飞虱在高糖、高密度情况下,短翅比例下降,长翅比例升高,因此迁移能力提高,C正确;生物进化的实质是种群基因频率的定向改变,不同物种之间、生物与无机环境之间是相互影响、共同发展,即协同进化,因此水稻与稻飞虱在相互选择中协同进化,D正确。

8.(2020·威海一模)为研究我国西南部某山脉中群落演替的规律,生态学家把同一时间内共存于该山脉上的灌草丛、针阔叶混交林、常绿阔叶林、针叶林当做同一群落的不同演替阶段来硏究,统计的四项指标如表所示(叶面积指数指每单位土地面积上叶片总面积)。下列相关叙述正确的是( )

灌草丛 针阔叶混交林 常绿阔叶林 针叶林

生产者固定有 机物的量(t/hm2/a) 17.43 116.61 150.81 55.50

总呼吸量 (t/hm2/a) 15.93 92.73 124.81 40.98

叶面积指数 2.48 11.28 17.76 6.63

植被干物质的量 (t/hm2) 6.65 377.52 398.57 184.74

A.最可能的演替顺序为灌草丛、针叶林、针阔叶混交林、常绿阔叶林

B.生产者固定有机物的量与其叶面积指数呈负相关

C.演替过程中植被干物质的量前期增长缓慢、后期增长迅速

D.植被干物质的量只与群落中植被的光合作用和呼吸作用有关

解析:选A 在演替的过程中,叶面积指数、总呼吸量、干物质的量都逐渐增大,因此最可能的演替顺序为灌草丛、针叶林、针阔叶混交林、常绿阔叶林,A正确;生产者固定有机物的量与其叶面积指数呈正相关,B错误;由表中数据可知:群落演替过程中,前期的植被干物质的量增长迅速,后期增长缓慢,C错误;植被干物质的量除了与群落中植被的光合作用、呼吸作用有关外,还与叶面积指数等有关,D错误。

二、 不定项选择题

9.(2020·青岛一模)生态学家对我国某高山群落演替的过程进行了研究,该地区分布着常绿阔叶林、常绿落叶混交林、针阔叶混交林等多种植被类型,不同海拔高度植被类型不同。如图为甲、乙两个群落在演替过程中物种丰富度的变化曲线,下列分析不合理的是( )

A.不同海拔高度的植被类型差异反映了群落的垂直结构特征

B.第5年至25年的变化说明群落乙的抵抗力稳定性比甲弱

C.30年后群落乙物种丰富度达到最高,各种群密度达到最大

D.甲乙两个群落在演替过程中都具有大量物种替代的特点

解析:选ACD 不同海拔高度的植被类型差异反映了群落的垂直性地带分布,属于群落的水平结构特征,A错误;第5年至25年群落乙的物种丰富度变化幅度较甲大,因此说明群落乙的抵抗力稳定性比甲弱,B正确;30年后群落乙物种丰富度达到最高,但不代表各种群密度达到最大,C错误;甲乙两个群落在演替过程中都具有优势物种替代的特点,D错误。

10.(2020·临朐县模拟)某地沙丘是湖水退却后暴露出来的极端干燥的一片区域,在经历大约一千年的演替后,最终发展成为稳定的山毛榉—槭树林群落。下列叙述错误的是( )

A.山毛榉—槭树林群落区别于草本植物阶段群落的重要特征是物种组成

B.沙丘演替为山毛榉—槭树林的过程中抵抗力稳定性逐渐减弱

C.群落演替是一个群落中的物种被另一个群落的物种代替的过程

D.食性相同的异种鸟类分布在树林不同位置的主要原因是种间竞争

解析:选BC 山毛榉—槭树林群落区别于草本植物阶段群落的重要特征是物种组成,A正确;沙丘演替为山毛榉—槭树林的过程中,生物种类越来越多,生态系统的自我调节能力逐渐增强,因此抵抗力稳定性逐渐增强,B错误;群落演替是一个群落被另一个群落代替的过程,演替过程中物种并不会全部替代,C错误;食性相同的异种鸟类分布在树林不同位置的主要原因是种间竞争,D正确。

11.(2020·天心区月考)某片发育成熟的森林发生了严重火灾后,研究人员对过火地带“空地”上的植被进行了长达几十年的跟踪调查,抽取了植物甲的种群密度、优势物种高度、物种丰富度随时间变化的三组数据,绘制数量变化曲线如图。下列有关叙述正确的是( )

A.曲线Ⅰ代表优势物种高度,是导致群落中优势物种更替的决定因素

B.曲线Ⅱ代表物种丰富度,g点时群落已基本恢复到火灾前的状态

C.甲很可能是多年生草本植物,火灾后土壤中的繁殖体可加快群落演替的速度

D.与de段相比,ef段灌木间的竞争加剧,丛生的灌木不利于乔木种子的萌发

解析:选ABC 曲线Ⅰ代表优势物种高度,是导致群落中优势物种更替的决定因素,A正确;曲线Ⅱ代表物种丰富度,g点时群落已基本恢复到火灾前的状态,B正确;甲很可能是多年生草本植物,火灾后土壤中的繁殖体可加快群落演替的速度,C正确;与de段相比,ef段灌木间的竞争加剧,丛生的灌木有利于乔木种子的萌发,D错误。

三、 非选择题

12.(2020·驻马店三模)热带雨林具有物种丰富、结构复杂、群落空间结构分层明显等特点。回答下列问题。

(1)热带雨林植物具有明显的分层现象,这与环境因素________有关;动物也有类似的分层现象,这是因为__________________________________________。

(2)由于受到高温、雨水影响,热带雨林经常遭受各种害虫的危害。如果调查热带雨林中蛾类等趋光性害虫的种群密度,可以用____________法。如果研究热带雨林土壤中小动物类群丰富度,对个体较大,数量有限的物种,常采用________法进行统计。

(3)叶片的大小、形状等直接影响群落的结构与功能。生态学家构建的叶片大小与光照、水分的关系模型如图所示。请根据该图分析:

①热带雨林草本层的阔叶草本叶片大小与图中的第__________号相似,理由是______

__________________________。

②调查发现,热带旱生林的植物叶片较小,类似图中的3号,理由是__________________

___________________________________________。

解析:(1)群落垂直结构具有明显的分层现象,森林植物的分层与对光的利用有关。植物的垂直结构又为动物创造了多种多样的栖息空间和食物条件。(2)调查昆虫的种群密度,对于有趋光性的昆虫,可以用黑光灯诱捕的方法。研究土壤中小动物类群丰富度,对个体较大,种群数量有限的物种,常用记名计算法进行统计。(3)模型的横坐标是由湿到干,纵坐标是由遮荫到阳光,左下角的7号叶片的植物,适于生长在阴湿环境中。热带雨林中的草本层植物所生活的环境光照强度低,湿度较大,刚好类似于这样的环境。图中3号叶片较小,具有这种叶片的植物适于生活于阳光充足,炎热干旱的环境,有利于减少水分蒸腾。

答案:(1)光 植物的垂直结构为动物创造了栖息空间和食物条件 (2)黑光灯诱捕 记名计算 (3)①7 热带雨林中湿度较大,且植物位于草本层,接受的光照强度低 ②阳光充足,炎热干旱,叶片小,有利于减少水分蒸腾

13.(2020·成都模拟)最新研究结果表明,珠峰地区的生态环境已经发生了巨变,植被增加趋势越来越明显。如图表示珠峰不同海拔高度地段的植被分布情况。回答下列问题:

(1)随着海拔高度的上升,珠峰南坡植被类群逐渐发生变化,影响这种变化的因素有____________(至少答出两点)等。其中常绿阔叶林与高山灌木林是两个不同的群落,区别这两个群落的主要特征是________。

(2)珠峰北坡海拔3 800 m~5 000 m区域内生长着一种珍贵的草本药材——藏旺拉,调查这种植物的种群数量,可采用的方法是________。为了使调查结果更准确,应该采取____________________________(至少答出两点)等措施。

(3)珠峰海拔6 000 m~7 000 m之间几乎终年积雪,但近年来在该地段却出现了绿色植物,从全球气候变化的角度分析,出现这种变化的原因是________________________。

解析:(1)随着海拔高度的上升,由于地形的起伏、光照的阴暗、湿度的大小等因素的影响,不同地段往往分布着不同的种群,种群密度也有差别,故珠峰南坡植被类群逐渐发生变化。其中常绿阔叶林与高山灌木林是两个不同的群落,区别这两个群落的主要特征是物种组成。(2)种群密度是种群最基本的数量特征,调查植物种群密度常用的方法是样方法。采用样方法调查时,应该随机选取多个样方调查,并适当增加样方面积、增加样方数量。(3)珠峰但近年来在该地段却出现了绿色植物,从全球气候变化的角度分析,出现这种变化的原因是全球气候变暖导致冰雪融化,为绿色植物的生长提供了适宜的条件。

答案:(1)地形、温度、土壤湿度 物种组成 (2)样方法 随机取样、适当增加样方面积、增加样方数量 (3)全球气候变暖导致冰雪融化,为绿色植物的生长提供了适宜的条件