7.1.1 植物的生殖 课件 2020-2021学年人教版生物八年级下册(43张PPT)

文档属性

| 名称 | 7.1.1 植物的生殖 课件 2020-2021学年人教版生物八年级下册(43张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第一章 生物的生殖和发育

第1节 植物的生殖

人教版生物八年级下册

1.通过复习被子植物的有性生殖,描述植物的有性生殖。

2.通过观察、思考和讨论,能够列举植物常见的无性生殖方式。

3.尝试区别植物的有性生殖和无性生殖。

4.通过探究活动,了解影响扦插成活率的因素,关注植物无性生殖在生产实践中的运用。

5.通过观察和比较分析,认识植物生殖方式多样性的意义。

学习目标

任何一种生物都有生长、繁殖、衰老、死亡的过程,也就是说,地球上的生命之所以能够不断发展和延续,并不是靠生物个体的长生不死,更不是吃了《西游记》中的唐僧肉,而是通过(生殖)来实现的。通过达尔文的“自然选择学说”和生活经验,我们了解到生物的生殖方式是多种多样的,我们已经学过了哪些呢?

导入新知

除此之外,生物界还有哪些不同的生殖和发育方式呢?与人类又有什么关系呢?今天我们就来一起寻找答案。

为什么茄子植株上能结出辣椒?一棵菊花上开出不同颜色的花朵?

这都是农艺师或花农采取的特殊的繁殖方法获得的。那么植物的生殖到底是怎样进行的?带着这些问题我们来学习第一节:植物的生殖。

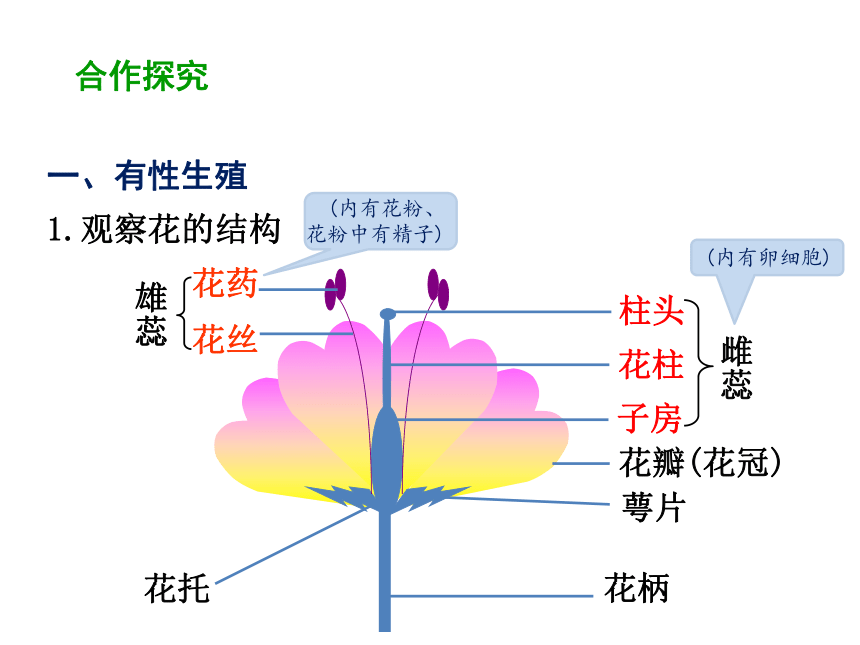

1.观察花的结构

花药

花丝

雄蕊

花柄

萼片

花瓣(花冠)

子房

花柱

柱头

花托

雌蕊

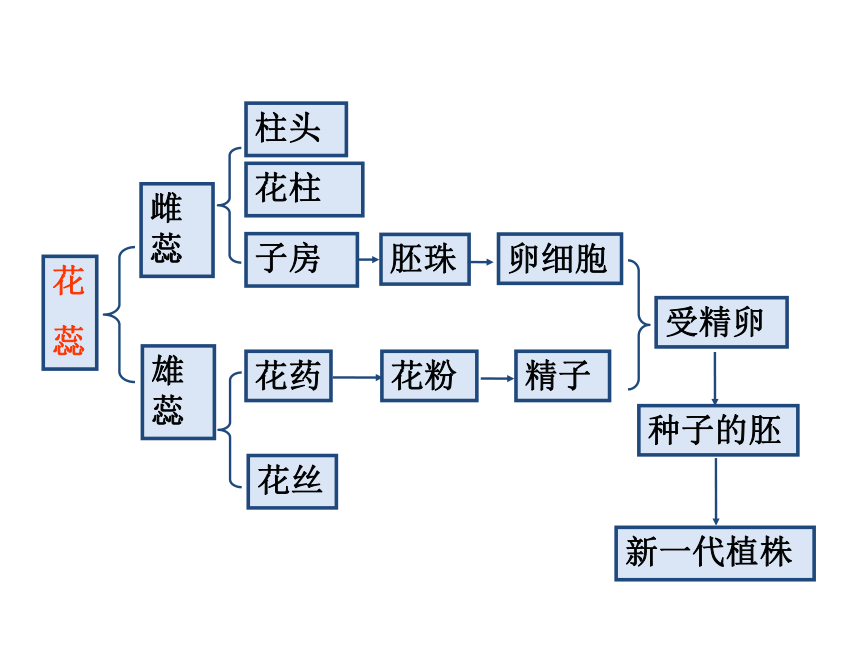

一、有性生殖

(内有花粉、花粉中有精子)

(内有卵细胞)

合作探究

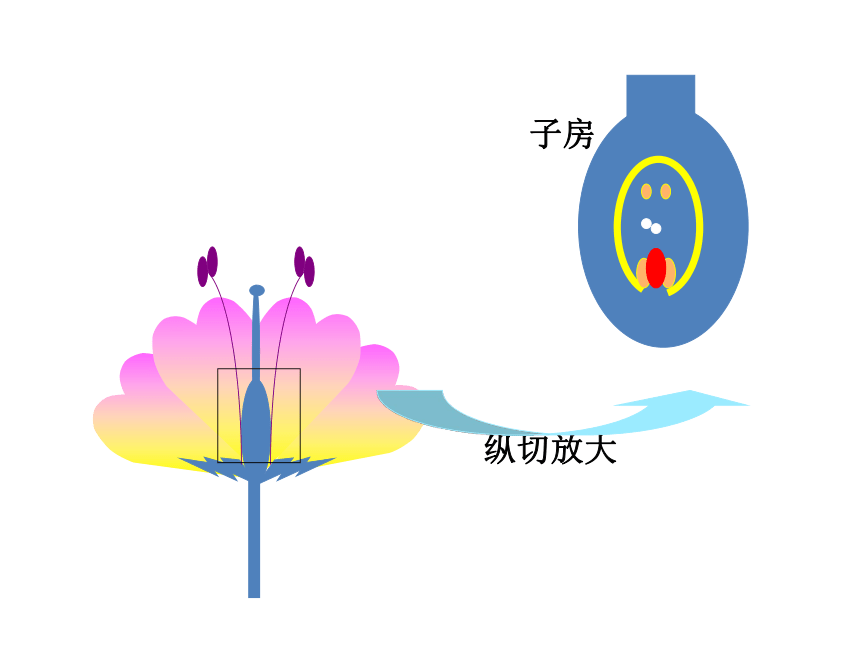

纵切放大

子房

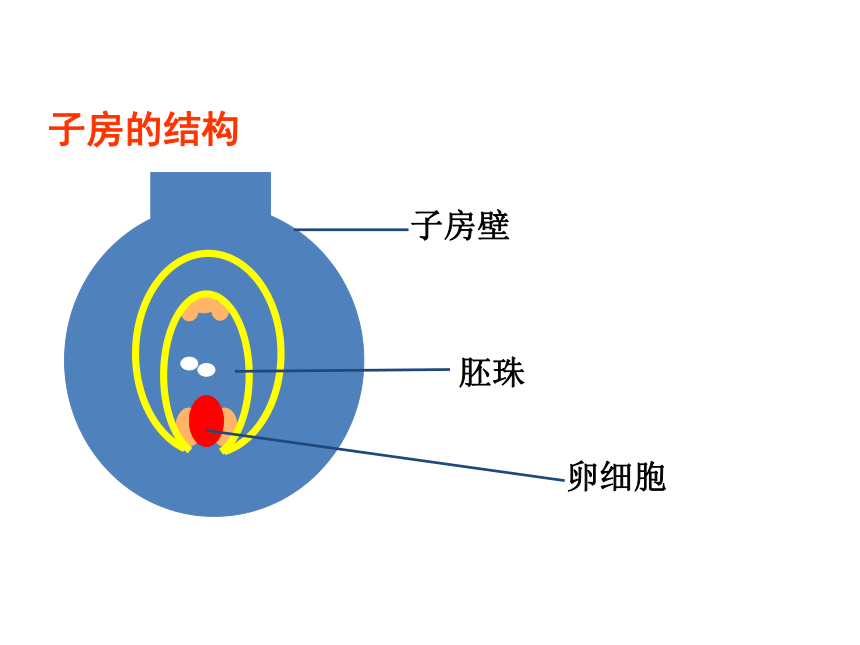

子房的结构

子房壁

胚珠

卵细胞

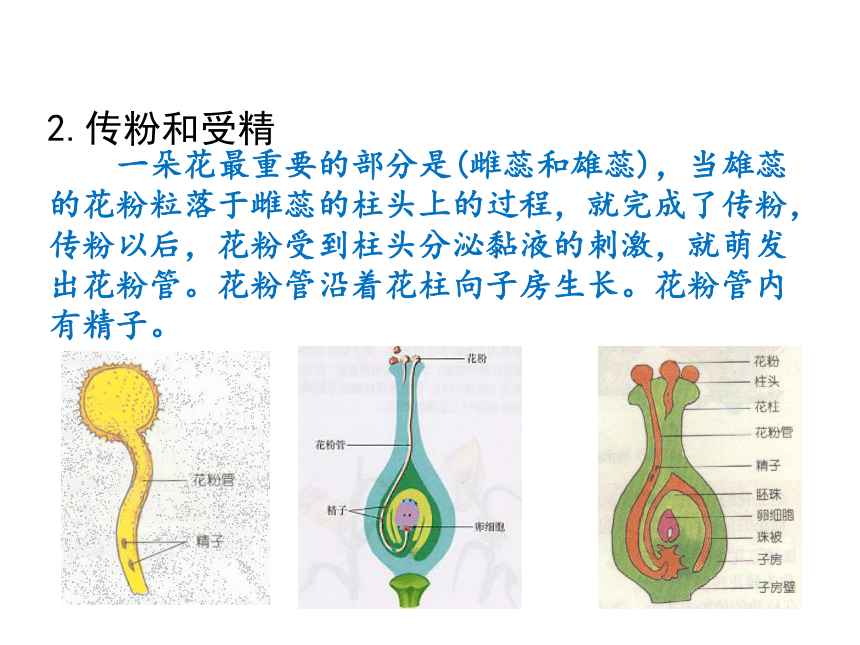

一朵花最重要的部分是(雌蕊和雄蕊),当雄蕊的花粉粒落于雌蕊的柱头上的过程,就完成了传粉,

传粉以后,花粉受到柱头分泌黏液的刺激,就萌发出花粉管。花粉管沿着花柱向子房生长。花粉管内有精子。

2.传粉和受精

花

蕊

花丝

雄蕊

受精卵

子房

花药

胚珠

卵细胞

精子

雌蕊

花柱

种子的胚

柱头

花粉

新一代植株

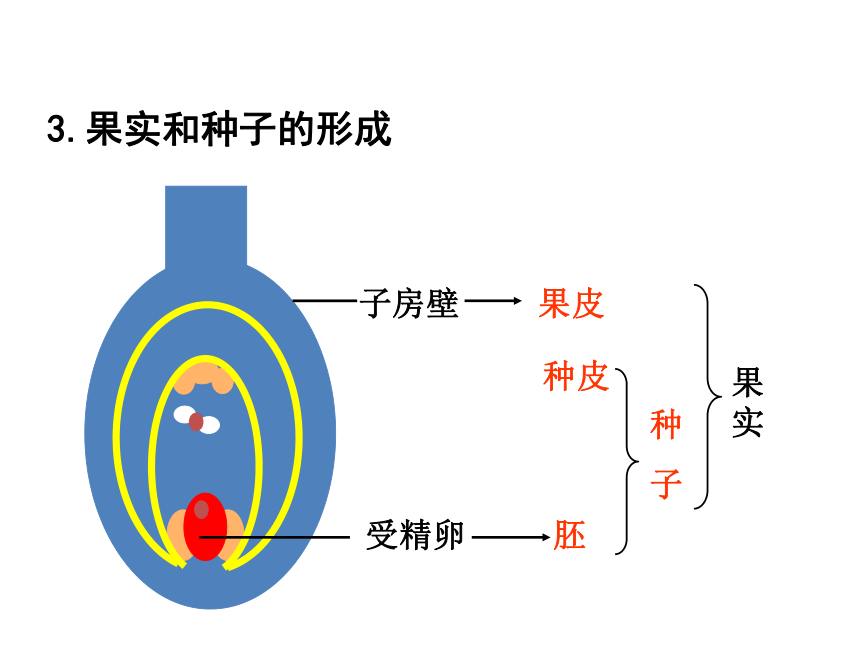

3.果实和种子的形成

子房壁

果皮

种皮

胚

受精卵

种

子

果实

这种经过有两性生殖细胞结合形成受精卵,再由受精卵发育成新个体的生殖方式属于有性生殖。

结合内容讨论一下桃花与果实的结构

归纳新知

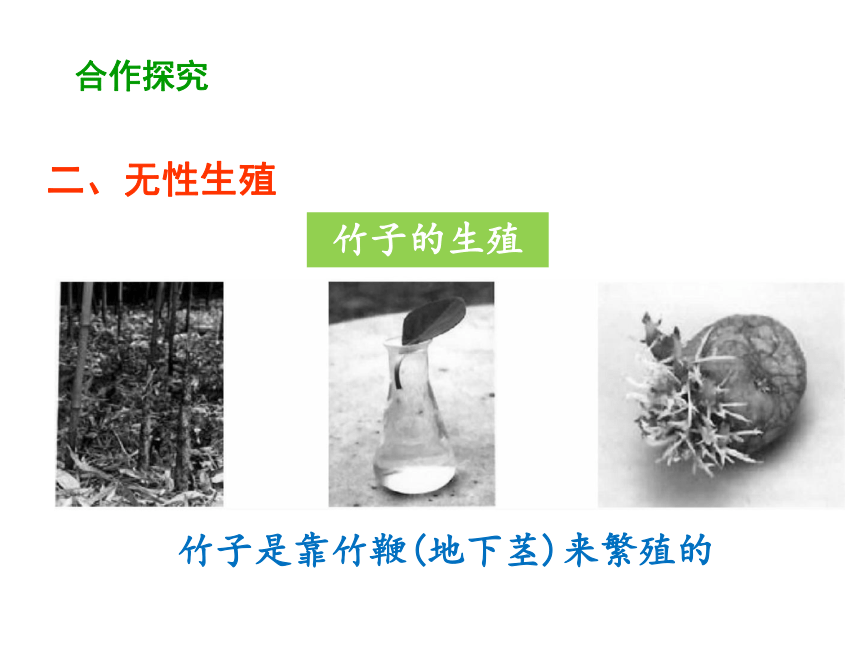

竹子的生殖

竹子是靠竹鞭(地下茎)来繁殖的

二、无性生殖

合作探究

椒草的生殖

椒草的叶片长成新植株

马铃薯(土豆)

马铃薯块茎发芽生根

1、这些植物的生殖方式有什么共性?

这种不经过两性生殖细胞结合,由母体直接产生新个体的生殖方式叫无性生殖。

无性生殖的后代,只具有母体的遗传特性。

归纳新知

2、还有哪些植物能以类似的方式繁殖?

杨树、柳树、月季、葡萄、红薯等等。

3、许多植物既能进行有性生殖,又能进行无性生殖,这种特性有什么适应意义?

无性生殖有利于在环境适宜的条件下短时间内繁殖出大量个体,并且后代的形状较为一致。有性生殖产生的种子、果实等,往往可以耐受不良环境条件,也容易通过各种媒介传播到其他地方,扩大植物的分布范围。

甘薯的块根

非洲堇的叶

草莓的匍匐茎

三、无性生殖的应用

无性生殖方式主要有:扦插 嫁接

合作探究

(1)扦插

扦插:月季、葡萄等植物,可以剪取带芽的枝段,插入土中,不久这些枝段就会生根发芽,长成新植株。

例如:

扦插的月季

扦插的万年青

嫁接:橘、挑等果树,可以将它们的枝或芽接到另一植物的茎或根上,使两者的形成层(茎中具有分生能力的组织)紧贴,不久它们就会长一体,成为一株新植物。

(2)嫁接

形成层

枝接

芽接

塑料薄膜带

嫁接的仙人掌类植物

嫁接注意事项

1、为确保接穗成活,应使接穗与砧木的形成层紧密结合(接穗比砧木细小时,应使一侧形成层对接)

2、用塑料带捆扎时,注意捆紧,防止接口处水分快速蒸发或外界的雨水进入。

英国西萨塞克斯郡一名园艺师利用嫁接技术,花费24年精心培育自家后花园中的苹果树,终于使这棵苹果树同时长出了250个不同品种的苹果。

植物的组织培养

在无菌条件下,将植物体的器官或组织片段切下来,放在适当的人工培养基上进行离体培养,这些器官或组织就会进行细胞分裂形成新的组织——愈伤组织。在适当的光照、温度等条件下,愈伤组织便开始萌发,产生根、茎、叶等器官,进而发育成一个新的植物体。

例:胡萝卜的组织培养

1. 将马铃薯的块茎切成小块来种植时,每一小块都要带芽眼吗?这种生殖方式属于什么生殖?

每一小块都要带一个芽眼。无性生殖

2.试着列举植物无性生殖的例子。

马铃薯块茎繁殖、草莓的匍匐枝等

3.无性生殖和有性生殖的区别是什么?

有无两性生殖细胞的结合

交流讨论

4.植物的无性生殖在农业生产上有着广泛的应用,你还能举出一些实例吗?这些植物是否也能进行有性生殖?

比如白薯是先育秧,然后再扦插。蒜、芋头等也可以用地下茎繁殖。进行无性生殖的植物,大多是具有有性生殖能力的。

3.有性生殖和无性生殖的区别

1.有性生殖过程(以被子植物为例):

精子+卵细胞

受精卵

胚

种子

新一代植株

2.无性生殖:

母体的一部分

新个体

比较

无性生殖

有性生殖

有无两性生殖细胞的结合

无

有

新个体的产生

母体

受精卵

繁殖速度

快

慢

后代的遗传特性

保持亲代的优良性状

具备了双亲的遗传特性

归纳新知

课堂练习

第1节 植物的生殖

人教版生物八年级下册

1.通过复习被子植物的有性生殖,描述植物的有性生殖。

2.通过观察、思考和讨论,能够列举植物常见的无性生殖方式。

3.尝试区别植物的有性生殖和无性生殖。

4.通过探究活动,了解影响扦插成活率的因素,关注植物无性生殖在生产实践中的运用。

5.通过观察和比较分析,认识植物生殖方式多样性的意义。

学习目标

任何一种生物都有生长、繁殖、衰老、死亡的过程,也就是说,地球上的生命之所以能够不断发展和延续,并不是靠生物个体的长生不死,更不是吃了《西游记》中的唐僧肉,而是通过(生殖)来实现的。通过达尔文的“自然选择学说”和生活经验,我们了解到生物的生殖方式是多种多样的,我们已经学过了哪些呢?

导入新知

除此之外,生物界还有哪些不同的生殖和发育方式呢?与人类又有什么关系呢?今天我们就来一起寻找答案。

为什么茄子植株上能结出辣椒?一棵菊花上开出不同颜色的花朵?

这都是农艺师或花农采取的特殊的繁殖方法获得的。那么植物的生殖到底是怎样进行的?带着这些问题我们来学习第一节:植物的生殖。

1.观察花的结构

花药

花丝

雄蕊

花柄

萼片

花瓣(花冠)

子房

花柱

柱头

花托

雌蕊

一、有性生殖

(内有花粉、花粉中有精子)

(内有卵细胞)

合作探究

纵切放大

子房

子房的结构

子房壁

胚珠

卵细胞

一朵花最重要的部分是(雌蕊和雄蕊),当雄蕊的花粉粒落于雌蕊的柱头上的过程,就完成了传粉,

传粉以后,花粉受到柱头分泌黏液的刺激,就萌发出花粉管。花粉管沿着花柱向子房生长。花粉管内有精子。

2.传粉和受精

花

蕊

花丝

雄蕊

受精卵

子房

花药

胚珠

卵细胞

精子

雌蕊

花柱

种子的胚

柱头

花粉

新一代植株

3.果实和种子的形成

子房壁

果皮

种皮

胚

受精卵

种

子

果实

这种经过有两性生殖细胞结合形成受精卵,再由受精卵发育成新个体的生殖方式属于有性生殖。

结合内容讨论一下桃花与果实的结构

归纳新知

竹子的生殖

竹子是靠竹鞭(地下茎)来繁殖的

二、无性生殖

合作探究

椒草的生殖

椒草的叶片长成新植株

马铃薯(土豆)

马铃薯块茎发芽生根

1、这些植物的生殖方式有什么共性?

这种不经过两性生殖细胞结合,由母体直接产生新个体的生殖方式叫无性生殖。

无性生殖的后代,只具有母体的遗传特性。

归纳新知

2、还有哪些植物能以类似的方式繁殖?

杨树、柳树、月季、葡萄、红薯等等。

3、许多植物既能进行有性生殖,又能进行无性生殖,这种特性有什么适应意义?

无性生殖有利于在环境适宜的条件下短时间内繁殖出大量个体,并且后代的形状较为一致。有性生殖产生的种子、果实等,往往可以耐受不良环境条件,也容易通过各种媒介传播到其他地方,扩大植物的分布范围。

甘薯的块根

非洲堇的叶

草莓的匍匐茎

三、无性生殖的应用

无性生殖方式主要有:扦插 嫁接

合作探究

(1)扦插

扦插:月季、葡萄等植物,可以剪取带芽的枝段,插入土中,不久这些枝段就会生根发芽,长成新植株。

例如:

扦插的月季

扦插的万年青

嫁接:橘、挑等果树,可以将它们的枝或芽接到另一植物的茎或根上,使两者的形成层(茎中具有分生能力的组织)紧贴,不久它们就会长一体,成为一株新植物。

(2)嫁接

形成层

枝接

芽接

塑料薄膜带

嫁接的仙人掌类植物

嫁接注意事项

1、为确保接穗成活,应使接穗与砧木的形成层紧密结合(接穗比砧木细小时,应使一侧形成层对接)

2、用塑料带捆扎时,注意捆紧,防止接口处水分快速蒸发或外界的雨水进入。

英国西萨塞克斯郡一名园艺师利用嫁接技术,花费24年精心培育自家后花园中的苹果树,终于使这棵苹果树同时长出了250个不同品种的苹果。

植物的组织培养

在无菌条件下,将植物体的器官或组织片段切下来,放在适当的人工培养基上进行离体培养,这些器官或组织就会进行细胞分裂形成新的组织——愈伤组织。在适当的光照、温度等条件下,愈伤组织便开始萌发,产生根、茎、叶等器官,进而发育成一个新的植物体。

例:胡萝卜的组织培养

1. 将马铃薯的块茎切成小块来种植时,每一小块都要带芽眼吗?这种生殖方式属于什么生殖?

每一小块都要带一个芽眼。无性生殖

2.试着列举植物无性生殖的例子。

马铃薯块茎繁殖、草莓的匍匐枝等

3.无性生殖和有性生殖的区别是什么?

有无两性生殖细胞的结合

交流讨论

4.植物的无性生殖在农业生产上有着广泛的应用,你还能举出一些实例吗?这些植物是否也能进行有性生殖?

比如白薯是先育秧,然后再扦插。蒜、芋头等也可以用地下茎繁殖。进行无性生殖的植物,大多是具有有性生殖能力的。

3.有性生殖和无性生殖的区别

1.有性生殖过程(以被子植物为例):

精子+卵细胞

受精卵

胚

种子

新一代植株

2.无性生殖:

母体的一部分

新个体

比较

无性生殖

有性生殖

有无两性生殖细胞的结合

无

有

新个体的产生

母体

受精卵

繁殖速度

快

慢

后代的遗传特性

保持亲代的优良性状

具备了双亲的遗传特性

归纳新知

课堂练习