教科版(2017秋)四年级上册小学科学3.5运动与摩擦力 教学设计

文档属性

| 名称 | 教科版(2017秋)四年级上册小学科学3.5运动与摩擦力 教学设计 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 2.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 教科版(2017秋) | ||

| 科目 | 科学 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 14:11:17 | ||

图片预览

文档简介

《运动与摩擦力》教学设计

教材与学情分析

【教材分析】

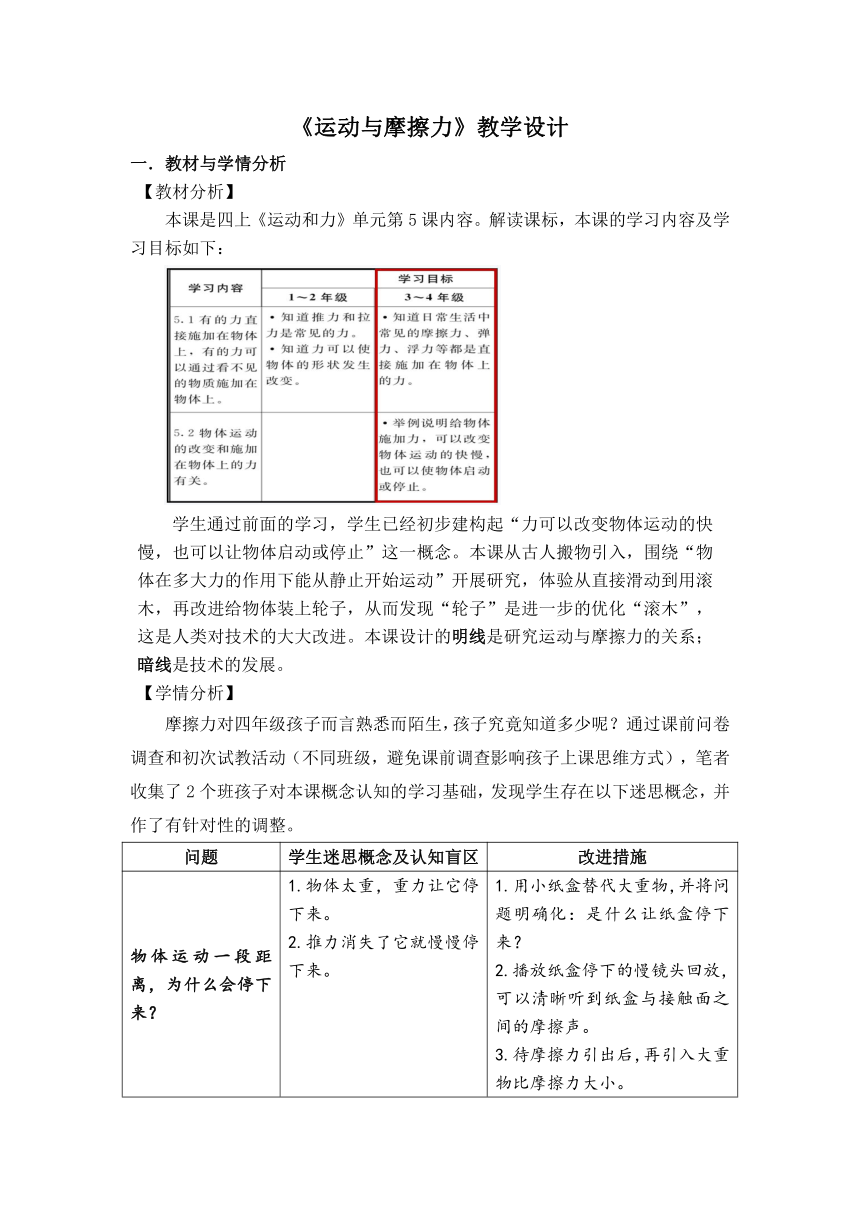

本课是四上《运动和力》单元第5课内容。解读课标,本课的学习内容及学习目标如下:

学生通过前面的学习,学生已经初步建构起“力可以改变物体运动的快慢,也可以让物体启动或停止”这一概念。本课从古人搬物引入,围绕“物体在多大力的作用下能从静止开始运动”开展研究,体验从直接滑动到用滚木,再改进给物体装上轮子,从而发现“轮子”是进一步的优化“滚木”,这是人类对技术的大大改进。本课设计的明线是研究运动与摩擦力的关系;暗线是技术的发展。

【学情分析】

摩擦力对四年级孩子而言熟悉而陌生,孩子究竟知道多少呢?通过课前问卷调查和初次试教活动(不同班级,避免课前调查影响孩子上课思维方式),笔者收集了2个班孩子对本课概念认知的学习基础,发现学生存在以下迷思概念,并作了有针对性的调整。

问题

学生迷思概念及认知盲区

改进措施

物体运动一段距离,为什么会停下来?

1.物体太重,重力让它停下来。

2.推力消失了它就慢慢停下来。

1.用小纸盒替代大重物,并将问题明确化:是什么让纸盒停下来?

2.播放纸盒停下的慢镜头回放,可以清晰听到纸盒与接触面之间的摩擦声。

3.待摩擦力引出后,再引入大重物比摩擦力大小。

为什么很少的垫圈拉不动物体?

物体太重,比垫圈重,所以拉不动。(事实比垫圈轻)

课前将本单元第一节《让小车运动起来》中的“垫圈的重力转化为拉力”这个知识点先落实好。

听说过摩擦力吗?请简单描述。

两个班仅3位同学没听过摩擦力,但能具体描述出摩擦力的微乎其微。

先感受摩擦再来描述摩擦力,进而测量摩擦力大小。从手→小纸盒→大纸箱,让孩子多情境多角度感知摩擦力。

古人拉重物用什么办法减小摩擦力?

用轮子、让地面变光滑等现代方法。

将轮子环节前置,先来比较滑动与“轮子滚动”的摩擦力大小,再来体验古人滚木的优缺点,感受技术的更新。

生活中摩擦力的应用?

学生所举例子几乎都是明显摩擦的现象,但是生活中有关增大或减小摩擦力的例子很少有学生知道,无一人知道“滚珠轴承”,这是他们的认知盲区。

1.从有趣的指尖陀螺出发,激起孩子联系生活的兴趣。

2.本课内容多,因此课上设计的整条思路是如何减小摩擦力,笔者将增大摩擦力放置课后拓展调查。

二.学习目标

1.科学概念目标

(1)一个物体在另一个物体表面运动时,接触面会发生摩擦,产生摩擦力。

(2)知道摩擦力会让运动的物体停下来,物体由静止变成运动时需要克服摩擦力。

(3)知道摩擦力是有大小的,滑动摩擦力大,滚动摩擦力小。

2.科学探究目标

(1)通过观察演示实验,推知:当物体刚好运动时,垫圈个数表示摩擦力的大小。

(2)通过探究对比滑动与滚动两种运动方式的测量数据,发现物体受到的摩擦力大小与物体运动方式的关系,从而证明自己的猜测。

(3)通过体验用“滚木”搬运重物,发现其优点及不足之处。

3.科学态度目标

尊重实验数据,能用数据分析得出结论。

4.科学、技术、社会与环境目标

(1)意识到轮子的发明既减小摩擦力又很方便,这是技术上的巨大进步。

(2)意识到人类可以通过不断更新技术来满足自己的需求。

三.学习重难点

【学习重点】

认识摩擦力,知道摩擦力是有大小的,滑动摩擦力大,滚动摩擦力小。

【学习难点】

理解摩擦力大小如何测量,通过实验探究摩擦力大小与物体的运动方式有关。

【学习支架】

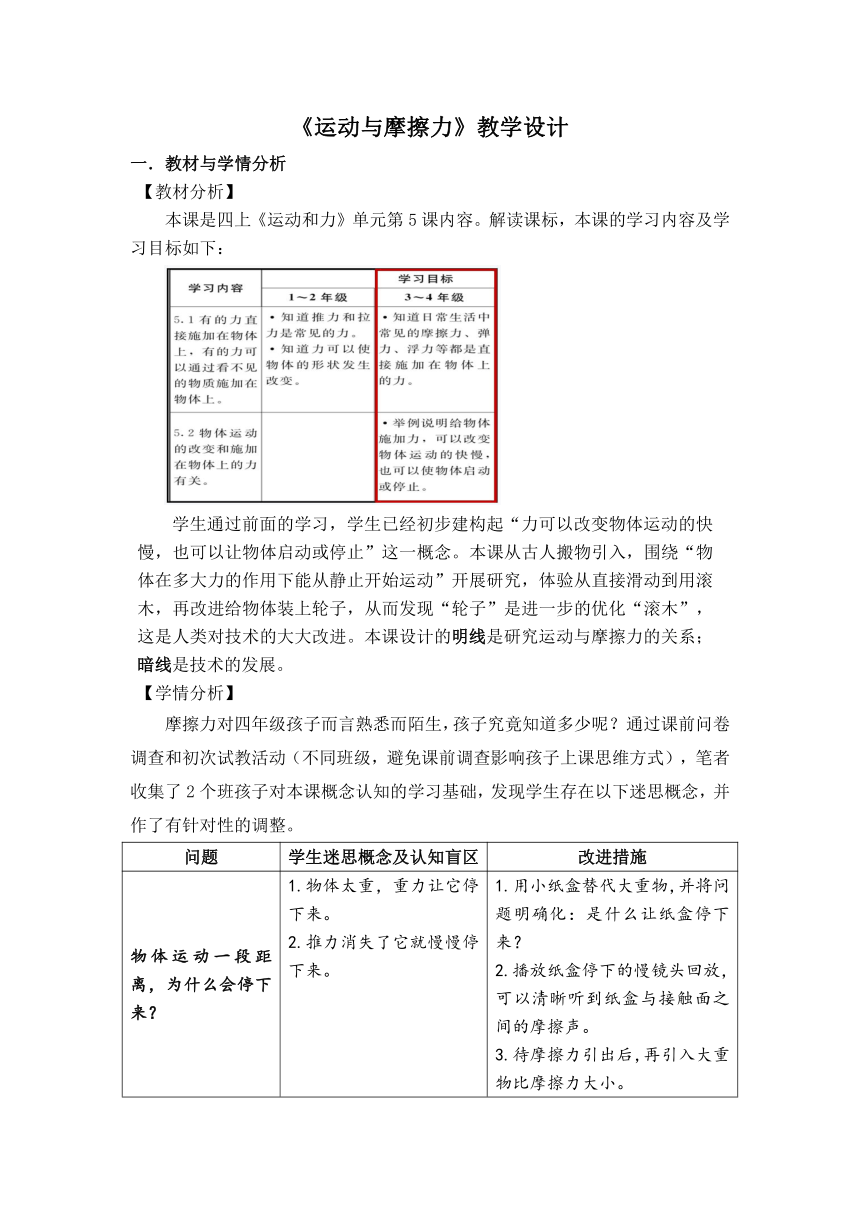

学生材料:

课上每组材料:贴有粗糙面的重物、可反复粘贴轮子、带有滑轮的木板、垫圈、筷子

课后拓展材料:气垫船模型材料包及制作说明书

2.教师材料:小纸盒、垫圈、大纸箱、搬运神器(轮子)、指尖陀螺2个(滑动、滚动)

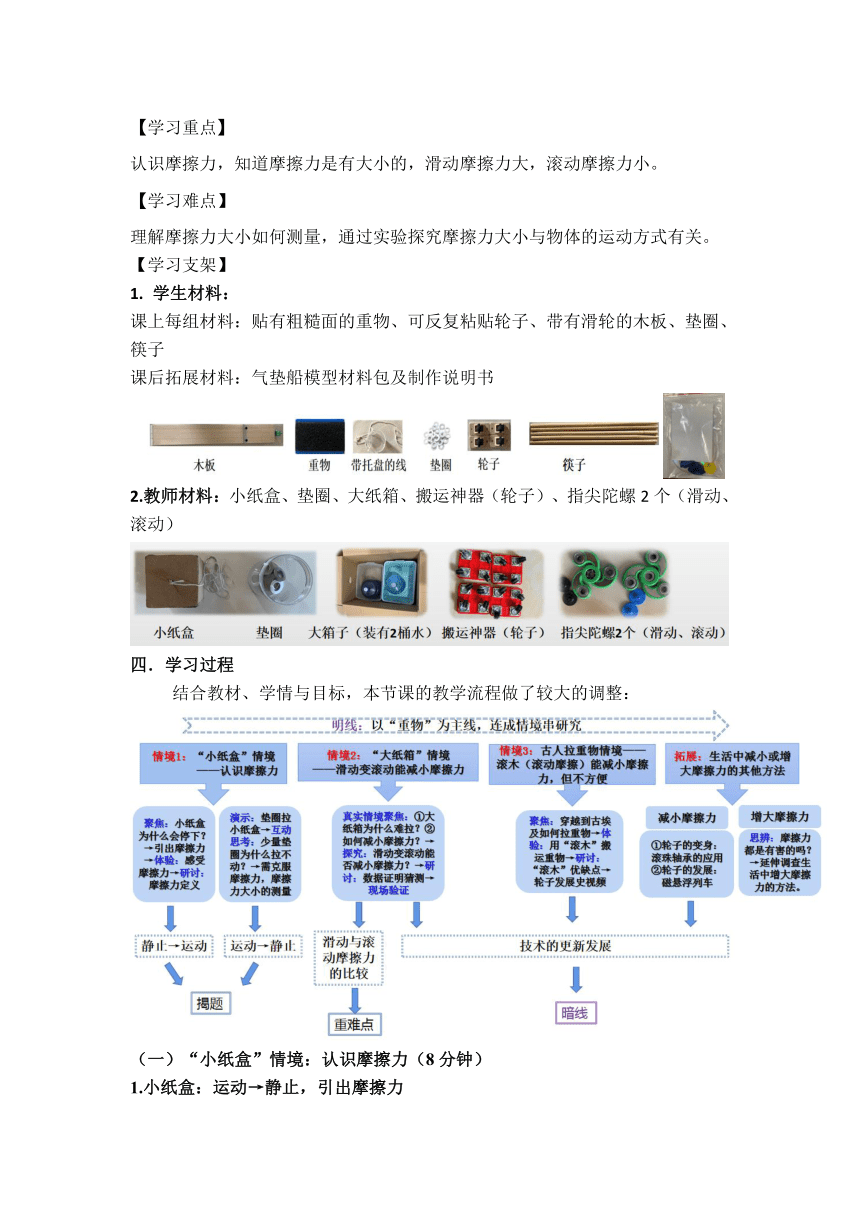

学习过程

结合教材、学情与目标,本节课的教学流程做了较大的调整:

(一)“小纸盒”情境:认识摩擦力(8分钟)

1.小纸盒:运动→静止,引出摩擦力

师演示:大力推“小纸盒”

(1)描述:观察到什么现象?(运动→静止,师引出纸盒的运动方式:滑动)

聚焦问题:滑动的小盒子为什么会停下来?(引出摩擦力)

(2)体验活动:用手感受摩擦力

①学生描述体验感受,提取学生的关键词:接触、摩擦、阻碍运动(与手相对运动的方向相反)

(

设计意图:为避免重力这个迷思概念对学生的干扰,本课以小纸盒情境引出摩擦力

。待学生充分认识摩擦力后,再引入大重物情境比较摩擦力大小,这样的设置符合四年级孩子的认知水平。

)②总结出示摩擦力概念。

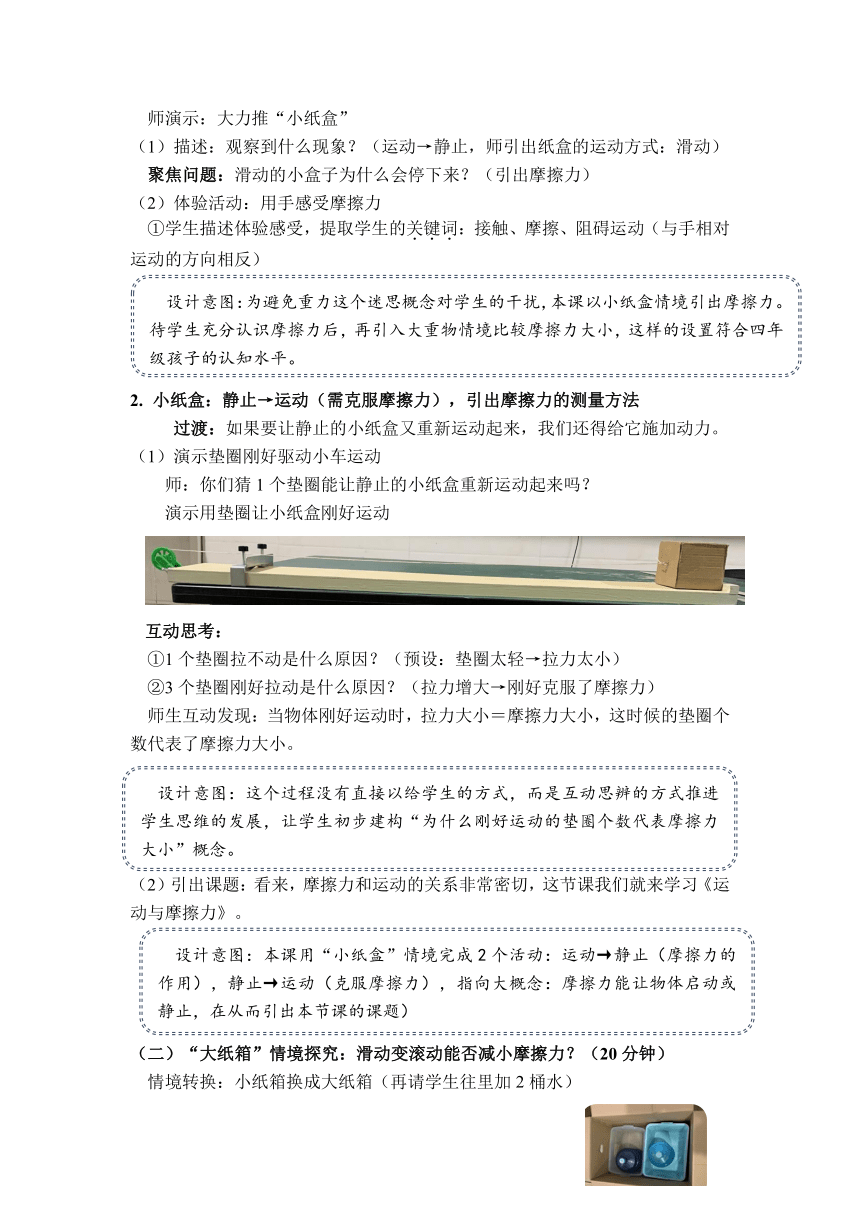

小纸盒:静止→运动(需克服摩擦力),引出摩擦力的测量方法

过渡:如果要让静止的小纸盒又重新运动起来,我们还得给它施加动力。

(1)演示垫圈刚好驱动小车运动

师:你们猜1个垫圈能让静止的小纸盒重新运动起来吗?

演示用垫圈让小纸盒刚好运动

互动思考:

①1个垫圈拉不动是什么原因?(预设:垫圈太轻→拉力太小)

②3个垫圈刚好拉动是什么原因?(拉力增大→刚好克服了摩擦力)

(

设计意图:

这个过程没有直接以给学生的方式,而是互动思辨的方式推进学生思维的发展,让学生初步建构“为什么刚好运动的垫圈个数代表摩擦力大小”概念。

)师生互动发现:当物体刚好运动时,拉力大小=摩擦力大小,这时候的垫圈个数代表了摩擦力大小。

(2)引出课题:看来,摩擦力和运动的关系非常密切,这节课我们就来学习《运动与摩擦力》。

(

设计意图:

本课用“小纸盒”情境完成

2

个活动:运动→静止(摩擦力的作用),静止→运动(克服摩擦力),指向大概念:摩擦力能让物体启动或静止,在从而引出本节课的课题)

)

(二)“大纸箱”情境探究:滑动变滚动能否减小摩擦力?(20分钟)

情境转换:小纸箱换成大纸箱(再请学生往里加2桶水)

1.现场体验拉“大纸箱”,真实情境聚焦问题

(1)请生现场拉装有2桶水的大纸箱:

(2)思考:

①大箱子为什么这么难拉?(预设:变重,摩擦力变大)

②不改变重量的情况下,有什么办法可以减小摩擦力?

预设:加轮子等

追问:你是怎么想的?(滑动变滚动)

(

设计意图:本环节创设真实探究情境,搬运装有两桶水的大纸箱,基于这样的真实情境,学生很容易说出生活中司空见惯的轮子,更顺应孩子的思维,也激发了孩子探究的热情和积极性!

)

(3)聚焦问题:

将物体的运动方式从滑动变为滚动,真的能减小摩擦力?如何证明?

2.讨论:师生互动设计实验

3.播放微视频,讲解注意事项

(1)观看实验指导视频。

微视频内容:(实验1:直接拉动重物(滑动):①将木板靠边放置,滑轮置于桌外!②将重物放在起点位置,线拉直绕在滑轮上。②加垫圈至重物刚好运动,记录数据,重复实验,记录数据取中间值。实验2:用轮子拉动重物(滚动):①将轮子粘贴在重物下方,将重物放在起点位置。②测试,记录数据取中间值。③收拾材料,完成黑板磁贴记录和实验单的实验发现)

(2)说一说:这个实验有什么要注意的吗?

①木板的滑轮如何放置?

②实验中用什么代表摩擦力大小?

③什么时候记录垫圈数?

3.探究实验:比较滑动与滚动摩擦力的大小

4.基于数据研讨得出结论:滑动变滚动减小摩擦力1

5.现场验证:出示搬运神器——轮子,现场生装轮子,挑战用一根手指头拉重物!

(

设计意图:课上创设真实情境:

生拉大纸箱→一根手指头拉加轮子的大纸箱,重物重量没变,而摩擦力减小,从而破除重力的干扰!学生当场学以致用,现场验证环节是本节课的亮点也是学生最感兴趣的地方!

)

“古人搬大重物”体验:用“滚木”搬重物(7分钟)

微视频过渡:穿越到古埃及——5000年前,没有大型器械和轮子的发明,古埃及人又是用什么办法搬运重物的?(引出滚木)

思考:用滚木有什么优点?

预设:与轮子一样,都是滚动,减小摩擦力

讨论:用滚木搬运,你打算用几个垫圈来拉动重物?为什么?

预设1:跟轮子垫圈数差不多

预设2:比轮子垫圈数少

预设3:比轮子垫圈数多

追问:你是怎么想的?

师生互动达成一致:统一用轮子垫圈数作为动力,如果拉不动,垫圈可以适当调整。

(

设计意图:本体验环节,没有安排测垫圈数,而是换成体验前的推测,出于以下几点考虑:①前面已经研究了滑动与滚动,学生已经具有有据推测能力,通过不同角度的思辨,促推学生的思维深入。

)

(

设计意图:本环节在试教中会发现以下几种有趣的现象:

1.

学生将滚木依次均匀分开,希望能一次性将滚木运送至终点。

2.

每组

6

根筷子,个别小组学生会预先拿起

2

根,希望在重物快要落地时将滚木插入……孩子在真实体验中获得真实感受,而不是“纸上谈兵”式的讲滚木的优缺点,对轮子的发展史将更深刻。

)学生体验:体验用“滚木”搬运重物至“金字塔”建造地

交流研讨

小结:滚木很省力,但是不方便,所以被淘汰。轮子省力又方便,所以广泛推广,被称为世界十大发明之一。

播放轮子发明史及其变式视频

(四)拓展:生活中减小摩擦力和增加摩擦力的其他方法(5分钟)

1.减小摩擦力的其他方法:轮子的变身和发展,认识技术与需要的关系。

(1)轮子的变身——滚珠轴承。

①师生互动玩指尖陀螺,揭秘:滚珠轴承

②生活中滚珠轴承的其他应用:自行车车轴、平板车上的轮子图片。

(2)轮子的发展:磁悬浮——悬空不接触,大大减小摩擦力。

2.思辨:这节课我们一直在讲减小摩擦力,难道摩擦力是有害的吗?(需要摩擦力的时候增大,不需要摩擦力的时候尽量减小)

(

设计意图:

经课前调查了解到孩子对滚珠轴承几乎是

0

认识,从好玩的指尖陀螺切入更贴近四年级孩子的认知水平。本节课内容很多,且这节课一直在讲减小摩擦力,因此笔者将增大摩擦力这块内容适当做了减法,变课后调查拍照记录。

)

五.板书设计

作业设计

教学反思

“情境串”促真实探究,“重整活动”推思维发展

——记《运动与摩擦力》的磨课反思

《运动与摩擦力》的磨课经历了三次变动比较大的改稿,每次的改稿都是基于孩子的真实学情出发,创设真实情境,将孩子的思维卷入,从而助推其思维发展!

聚焦摩擦力,指向大概念。“小纸盒”情境围绕2个问题:“滑动的盒子为什么会停下来?”“怎么样让小盒子再次运动起来?”这些问题直指本单元的大概念:力可以改变物体的运动状态。本节课体现摩擦力可以改变物体运动的快慢,也可以让物体启动或静止。

二、创设真实情境,触发真实探究。在前几次的试教中,学生暴露自己已有的前概念,即使穿越到古埃及情境,学生也会提出用轮子搬运来减小摩擦力。因此,顺势而导,本课设计将搬运“装有2桶水的大纸箱”情境搬到课堂上,为解决这是真实问题,触发孩子思考、真实探究!并通过当场验证,将本节课推向小高潮!充分调动了学生的探究热情!

同时,本节的教具处理进行了特殊的处理,为让情境更接近真实,也让实验结果更有区分度),笔者在教具上也花了心思:在钩码盒子里黏上少量橡皮泥调重,并在其底下粘了毛茸茸的魔术贴增加了摩擦力(更符合实际),同时贴有魔术贴背面的轮子直接粘贴,操作更加方便,同时也隐藏了表面的粗糙程度与摩擦力大小的关系。

有效落实技术目标,助推学生思维发展。在学生研究完滑动与滚动摩擦力的大小后,再穿越到古埃及搬运重物情境,课堂模拟体验“滚木”搬运重物至“金字塔”建造地,在体验前推测几个垫圈可以重物运动?截取试教中本环节片段:

生1:我认为4个垫圈。

师追问:你的依据?

生1:我轮子也是4个垫圈,我觉得滚木比轮子轮子一样省力。

师:你们同意吗?

生2:我不同意。我觉得比轮子多。

师追问:你怎么想的?

生2:轮子跟滚木材质不一样,木头会比轮子粗糙,垫圈数应该更多。

师:你们觉得呢?

生3:我觉得比轮子少,因为它们大小不一样,滚木小一点,多一点,垫圈数可能少点……

本环节学生有据可依,启动孩子思维,让孩子的思维更深层次的推进!同时在后面体验滚木的“不方便”中有真实感受,有理可论!

在“减小摩擦力”环节还有个片段:

师:生活中还有其他减小摩擦力的办法吗?

出示磁悬浮列车:悬空,只与空气发生摩擦,从而大大减小摩擦力!

生举手:以后还可能真空,这样几乎没有摩擦力!

技术总是随着我们的需求而更新发展,孩子的回答是最好的说明!

教材与学情分析

【教材分析】

本课是四上《运动和力》单元第5课内容。解读课标,本课的学习内容及学习目标如下:

学生通过前面的学习,学生已经初步建构起“力可以改变物体运动的快慢,也可以让物体启动或停止”这一概念。本课从古人搬物引入,围绕“物体在多大力的作用下能从静止开始运动”开展研究,体验从直接滑动到用滚木,再改进给物体装上轮子,从而发现“轮子”是进一步的优化“滚木”,这是人类对技术的大大改进。本课设计的明线是研究运动与摩擦力的关系;暗线是技术的发展。

【学情分析】

摩擦力对四年级孩子而言熟悉而陌生,孩子究竟知道多少呢?通过课前问卷调查和初次试教活动(不同班级,避免课前调查影响孩子上课思维方式),笔者收集了2个班孩子对本课概念认知的学习基础,发现学生存在以下迷思概念,并作了有针对性的调整。

问题

学生迷思概念及认知盲区

改进措施

物体运动一段距离,为什么会停下来?

1.物体太重,重力让它停下来。

2.推力消失了它就慢慢停下来。

1.用小纸盒替代大重物,并将问题明确化:是什么让纸盒停下来?

2.播放纸盒停下的慢镜头回放,可以清晰听到纸盒与接触面之间的摩擦声。

3.待摩擦力引出后,再引入大重物比摩擦力大小。

为什么很少的垫圈拉不动物体?

物体太重,比垫圈重,所以拉不动。(事实比垫圈轻)

课前将本单元第一节《让小车运动起来》中的“垫圈的重力转化为拉力”这个知识点先落实好。

听说过摩擦力吗?请简单描述。

两个班仅3位同学没听过摩擦力,但能具体描述出摩擦力的微乎其微。

先感受摩擦再来描述摩擦力,进而测量摩擦力大小。从手→小纸盒→大纸箱,让孩子多情境多角度感知摩擦力。

古人拉重物用什么办法减小摩擦力?

用轮子、让地面变光滑等现代方法。

将轮子环节前置,先来比较滑动与“轮子滚动”的摩擦力大小,再来体验古人滚木的优缺点,感受技术的更新。

生活中摩擦力的应用?

学生所举例子几乎都是明显摩擦的现象,但是生活中有关增大或减小摩擦力的例子很少有学生知道,无一人知道“滚珠轴承”,这是他们的认知盲区。

1.从有趣的指尖陀螺出发,激起孩子联系生活的兴趣。

2.本课内容多,因此课上设计的整条思路是如何减小摩擦力,笔者将增大摩擦力放置课后拓展调查。

二.学习目标

1.科学概念目标

(1)一个物体在另一个物体表面运动时,接触面会发生摩擦,产生摩擦力。

(2)知道摩擦力会让运动的物体停下来,物体由静止变成运动时需要克服摩擦力。

(3)知道摩擦力是有大小的,滑动摩擦力大,滚动摩擦力小。

2.科学探究目标

(1)通过观察演示实验,推知:当物体刚好运动时,垫圈个数表示摩擦力的大小。

(2)通过探究对比滑动与滚动两种运动方式的测量数据,发现物体受到的摩擦力大小与物体运动方式的关系,从而证明自己的猜测。

(3)通过体验用“滚木”搬运重物,发现其优点及不足之处。

3.科学态度目标

尊重实验数据,能用数据分析得出结论。

4.科学、技术、社会与环境目标

(1)意识到轮子的发明既减小摩擦力又很方便,这是技术上的巨大进步。

(2)意识到人类可以通过不断更新技术来满足自己的需求。

三.学习重难点

【学习重点】

认识摩擦力,知道摩擦力是有大小的,滑动摩擦力大,滚动摩擦力小。

【学习难点】

理解摩擦力大小如何测量,通过实验探究摩擦力大小与物体的运动方式有关。

【学习支架】

学生材料:

课上每组材料:贴有粗糙面的重物、可反复粘贴轮子、带有滑轮的木板、垫圈、筷子

课后拓展材料:气垫船模型材料包及制作说明书

2.教师材料:小纸盒、垫圈、大纸箱、搬运神器(轮子)、指尖陀螺2个(滑动、滚动)

学习过程

结合教材、学情与目标,本节课的教学流程做了较大的调整:

(一)“小纸盒”情境:认识摩擦力(8分钟)

1.小纸盒:运动→静止,引出摩擦力

师演示:大力推“小纸盒”

(1)描述:观察到什么现象?(运动→静止,师引出纸盒的运动方式:滑动)

聚焦问题:滑动的小盒子为什么会停下来?(引出摩擦力)

(2)体验活动:用手感受摩擦力

①学生描述体验感受,提取学生的关键词:接触、摩擦、阻碍运动(与手相对运动的方向相反)

(

设计意图:为避免重力这个迷思概念对学生的干扰,本课以小纸盒情境引出摩擦力

。待学生充分认识摩擦力后,再引入大重物情境比较摩擦力大小,这样的设置符合四年级孩子的认知水平。

)②总结出示摩擦力概念。

小纸盒:静止→运动(需克服摩擦力),引出摩擦力的测量方法

过渡:如果要让静止的小纸盒又重新运动起来,我们还得给它施加动力。

(1)演示垫圈刚好驱动小车运动

师:你们猜1个垫圈能让静止的小纸盒重新运动起来吗?

演示用垫圈让小纸盒刚好运动

互动思考:

①1个垫圈拉不动是什么原因?(预设:垫圈太轻→拉力太小)

②3个垫圈刚好拉动是什么原因?(拉力增大→刚好克服了摩擦力)

(

设计意图:

这个过程没有直接以给学生的方式,而是互动思辨的方式推进学生思维的发展,让学生初步建构“为什么刚好运动的垫圈个数代表摩擦力大小”概念。

)师生互动发现:当物体刚好运动时,拉力大小=摩擦力大小,这时候的垫圈个数代表了摩擦力大小。

(2)引出课题:看来,摩擦力和运动的关系非常密切,这节课我们就来学习《运动与摩擦力》。

(

设计意图:

本课用“小纸盒”情境完成

2

个活动:运动→静止(摩擦力的作用),静止→运动(克服摩擦力),指向大概念:摩擦力能让物体启动或静止,在从而引出本节课的课题)

)

(二)“大纸箱”情境探究:滑动变滚动能否减小摩擦力?(20分钟)

情境转换:小纸箱换成大纸箱(再请学生往里加2桶水)

1.现场体验拉“大纸箱”,真实情境聚焦问题

(1)请生现场拉装有2桶水的大纸箱:

(2)思考:

①大箱子为什么这么难拉?(预设:变重,摩擦力变大)

②不改变重量的情况下,有什么办法可以减小摩擦力?

预设:加轮子等

追问:你是怎么想的?(滑动变滚动)

(

设计意图:本环节创设真实探究情境,搬运装有两桶水的大纸箱,基于这样的真实情境,学生很容易说出生活中司空见惯的轮子,更顺应孩子的思维,也激发了孩子探究的热情和积极性!

)

(3)聚焦问题:

将物体的运动方式从滑动变为滚动,真的能减小摩擦力?如何证明?

2.讨论:师生互动设计实验

3.播放微视频,讲解注意事项

(1)观看实验指导视频。

微视频内容:(实验1:直接拉动重物(滑动):①将木板靠边放置,滑轮置于桌外!②将重物放在起点位置,线拉直绕在滑轮上。②加垫圈至重物刚好运动,记录数据,重复实验,记录数据取中间值。实验2:用轮子拉动重物(滚动):①将轮子粘贴在重物下方,将重物放在起点位置。②测试,记录数据取中间值。③收拾材料,完成黑板磁贴记录和实验单的实验发现)

(2)说一说:这个实验有什么要注意的吗?

①木板的滑轮如何放置?

②实验中用什么代表摩擦力大小?

③什么时候记录垫圈数?

3.探究实验:比较滑动与滚动摩擦力的大小

4.基于数据研讨得出结论:滑动变滚动减小摩擦力1

5.现场验证:出示搬运神器——轮子,现场生装轮子,挑战用一根手指头拉重物!

(

设计意图:课上创设真实情境:

生拉大纸箱→一根手指头拉加轮子的大纸箱,重物重量没变,而摩擦力减小,从而破除重力的干扰!学生当场学以致用,现场验证环节是本节课的亮点也是学生最感兴趣的地方!

)

“古人搬大重物”体验:用“滚木”搬重物(7分钟)

微视频过渡:穿越到古埃及——5000年前,没有大型器械和轮子的发明,古埃及人又是用什么办法搬运重物的?(引出滚木)

思考:用滚木有什么优点?

预设:与轮子一样,都是滚动,减小摩擦力

讨论:用滚木搬运,你打算用几个垫圈来拉动重物?为什么?

预设1:跟轮子垫圈数差不多

预设2:比轮子垫圈数少

预设3:比轮子垫圈数多

追问:你是怎么想的?

师生互动达成一致:统一用轮子垫圈数作为动力,如果拉不动,垫圈可以适当调整。

(

设计意图:本体验环节,没有安排测垫圈数,而是换成体验前的推测,出于以下几点考虑:①前面已经研究了滑动与滚动,学生已经具有有据推测能力,通过不同角度的思辨,促推学生的思维深入。

)

(

设计意图:本环节在试教中会发现以下几种有趣的现象:

1.

学生将滚木依次均匀分开,希望能一次性将滚木运送至终点。

2.

每组

6

根筷子,个别小组学生会预先拿起

2

根,希望在重物快要落地时将滚木插入……孩子在真实体验中获得真实感受,而不是“纸上谈兵”式的讲滚木的优缺点,对轮子的发展史将更深刻。

)学生体验:体验用“滚木”搬运重物至“金字塔”建造地

交流研讨

小结:滚木很省力,但是不方便,所以被淘汰。轮子省力又方便,所以广泛推广,被称为世界十大发明之一。

播放轮子发明史及其变式视频

(四)拓展:生活中减小摩擦力和增加摩擦力的其他方法(5分钟)

1.减小摩擦力的其他方法:轮子的变身和发展,认识技术与需要的关系。

(1)轮子的变身——滚珠轴承。

①师生互动玩指尖陀螺,揭秘:滚珠轴承

②生活中滚珠轴承的其他应用:自行车车轴、平板车上的轮子图片。

(2)轮子的发展:磁悬浮——悬空不接触,大大减小摩擦力。

2.思辨:这节课我们一直在讲减小摩擦力,难道摩擦力是有害的吗?(需要摩擦力的时候增大,不需要摩擦力的时候尽量减小)

(

设计意图:

经课前调查了解到孩子对滚珠轴承几乎是

0

认识,从好玩的指尖陀螺切入更贴近四年级孩子的认知水平。本节课内容很多,且这节课一直在讲减小摩擦力,因此笔者将增大摩擦力这块内容适当做了减法,变课后调查拍照记录。

)

五.板书设计

作业设计

教学反思

“情境串”促真实探究,“重整活动”推思维发展

——记《运动与摩擦力》的磨课反思

《运动与摩擦力》的磨课经历了三次变动比较大的改稿,每次的改稿都是基于孩子的真实学情出发,创设真实情境,将孩子的思维卷入,从而助推其思维发展!

聚焦摩擦力,指向大概念。“小纸盒”情境围绕2个问题:“滑动的盒子为什么会停下来?”“怎么样让小盒子再次运动起来?”这些问题直指本单元的大概念:力可以改变物体的运动状态。本节课体现摩擦力可以改变物体运动的快慢,也可以让物体启动或静止。

二、创设真实情境,触发真实探究。在前几次的试教中,学生暴露自己已有的前概念,即使穿越到古埃及情境,学生也会提出用轮子搬运来减小摩擦力。因此,顺势而导,本课设计将搬运“装有2桶水的大纸箱”情境搬到课堂上,为解决这是真实问题,触发孩子思考、真实探究!并通过当场验证,将本节课推向小高潮!充分调动了学生的探究热情!

同时,本节的教具处理进行了特殊的处理,为让情境更接近真实,也让实验结果更有区分度),笔者在教具上也花了心思:在钩码盒子里黏上少量橡皮泥调重,并在其底下粘了毛茸茸的魔术贴增加了摩擦力(更符合实际),同时贴有魔术贴背面的轮子直接粘贴,操作更加方便,同时也隐藏了表面的粗糙程度与摩擦力大小的关系。

有效落实技术目标,助推学生思维发展。在学生研究完滑动与滚动摩擦力的大小后,再穿越到古埃及搬运重物情境,课堂模拟体验“滚木”搬运重物至“金字塔”建造地,在体验前推测几个垫圈可以重物运动?截取试教中本环节片段:

生1:我认为4个垫圈。

师追问:你的依据?

生1:我轮子也是4个垫圈,我觉得滚木比轮子轮子一样省力。

师:你们同意吗?

生2:我不同意。我觉得比轮子多。

师追问:你怎么想的?

生2:轮子跟滚木材质不一样,木头会比轮子粗糙,垫圈数应该更多。

师:你们觉得呢?

生3:我觉得比轮子少,因为它们大小不一样,滚木小一点,多一点,垫圈数可能少点……

本环节学生有据可依,启动孩子思维,让孩子的思维更深层次的推进!同时在后面体验滚木的“不方便”中有真实感受,有理可论!

在“减小摩擦力”环节还有个片段:

师:生活中还有其他减小摩擦力的办法吗?

出示磁悬浮列车:悬空,只与空气发生摩擦,从而大大减小摩擦力!

生举手:以后还可能真空,这样几乎没有摩擦力!

技术总是随着我们的需求而更新发展,孩子的回答是最好的说明!