【解析版】2020_2021学年统编版高中历史选择性必修二第5课 工业革命与工厂制度 巩固训练

文档属性

| 名称 | 【解析版】2020_2021学年统编版高中历史选择性必修二第5课 工业革命与工厂制度 巩固训练 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 62.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 21:59:06 | ||

图片预览

文档简介

第5课 工业革命与工厂制度

一、选择题

1.亚当·斯密在《国富论》中曾有如下描述:“一个人抽出金属丝,另一个人拉直,第三个人切断,第四个人削尖,第五个人打磨顶部做出头……用这种方法,做一枚别针被分为18个单独的操作程序。”这主要反映了 ( )

A.万能蒸汽机极大提高了社会生产力

B.工人独立完成生产的能力大幅下降

C.手工工场中生产的复杂化和低效率

D.工厂制度下对劳动过程的合理组织

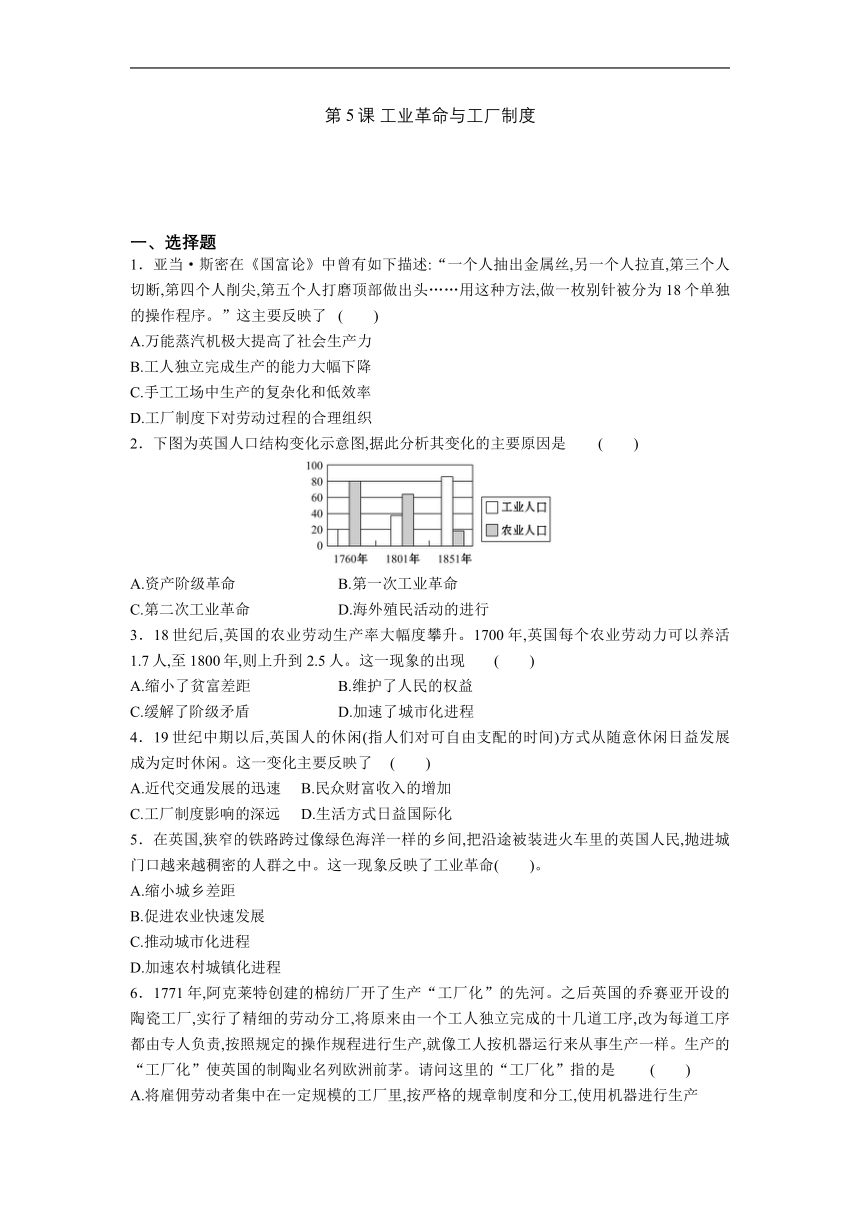

2.下图为英国人口结构变化示意图,据此分析其变化的主要原因是 ( )

A.资产阶级革命 B.第一次工业革命

C.第二次工业革命 D.海外殖民活动的进行

3.18世纪后,英国的农业劳动生产率大幅度攀升。1700年,英国每个农业劳动力可以养活1.7人,至1800年,则上升到2.5人。这一现象的出现 ( )

A.缩小了贫富差距 B.维护了人民的权益

C.缓解了阶级矛盾 D.加速了城市化进程

4.19世纪中期以后,英国人的休闲(指人们对可自由支配的时间)方式从随意休闲日益发展成为定时休闲。这一变化主要反映了 ( )

A.近代交通发展的迅速 B.民众财富收入的增加

C.工厂制度影响的深远 D.生活方式日益国际化

5.在英国,狭窄的铁路跨过像绿色海洋一样的乡间,把沿途被装进火车里的英国人民,抛进城门口越来越稠密的人群之中。这一现象反映了工业革命( )。

A.缩小城乡差距

B.促进农业快速发展

C.推动城市化进程

D.加速农村城镇化进程

6.1771年,阿克莱特创建的棉纺厂开了生产“工厂化”的先河。之后英国的乔赛亚开设的陶瓷工厂,实行了精细的劳动分工,将原来由一个工人独立完成的十几道工序,改为每道工序都由专人负责,按照规定的操作规程进行生产,就像工人按机器运行来从事生产一样。生产的“工厂化”使英国的制陶业名列欧洲前茅。请问这里的“工厂化”指的是 ( )

A.将雇佣劳动者集中在一定规模的工厂里,按严格的规章制度和分工,使用机器进行生产

B.将雇佣劳动者集中在一定规模的工厂里,按严格的规章制度和分工进行生产

C.将雇佣劳动者集中在一定规模的工厂里,按严格的规章制度使用机器进行生产

D.将雇佣劳动者集中在一定规模的工厂里,进行分工,使用机器生产

7.“工厂这种组织形式决不是新出现的。……但是在18世纪之前,工厂从未成为典型的形式。……只有需求扩大足以让所有人口消费大规模工业产品时,工厂制才成为典型形式。”这一观点主要说明了 ( )

A.工厂制为垄断组织的产生提供可能

B.市场扩大推动英国开始采用工厂制

C.世界市场扩大催生了英国工业革命

D.市场需求的扩大推动工厂制的发展

8.看到发昌机器厂、继昌隆缫丝厂、贻来牟机器磨坊等企业的资料,你会联想到的历史现象是 ( )

A.列强开始在中国投资办厂

B.农工商总局的成立

C.清政府放宽对民间设厂的限制

D.民族资本主义产生

9.甲午战争后,在“实业救国”思潮的推动下,清末状元张謇等投身于近代民族工业,从而使我国民族工业的发展出现了第一个高潮。“实业救国”思潮的出现主要是由于 ( )

A.清政府鼓励发展工商业 B.中国民族危机不断加深

C.国人价值观念发生变化 D.自然经济的逐步解体

10.马克思指出:“工人要能分别机器与机器之资本主义的使用,从而不以物质生产资料自身而以物质生产资料之社会的剥削形态为攻击目标。”这番讲话主要针对下列哪一历史现象 ( )

A.工人运动处于自发斗争阶段

B.无产阶级开始尝试夺取政权

C.各国工人运动走向国际联合

D.空想社会主义思潮盛行

11.现代工厂制生产在早期呈现的显著特色是( )

A.作坊式集中劳动 B.大机器集中生产

C.大企业聚合生产 D.为垄断资本生产

12.发昌机器厂是以打铁为业的方举赞、孙英德在1866年合伙设立的一家打铁作坊,资本不过二三百元,工人四五个。它设在上海虹口外商船厂老船坞的对面,专为老船坞打制船用修配零件。记载显示,“发昌”在1869年已开始使用车床。这说明( )

A.近代民族工业发展举步维艰

B.近代民族工业引进西方机器开展生产

C.民族工业诞生之初深受封建势力的压迫

D.地主商人投资创办是民族工业诞生的路径之一

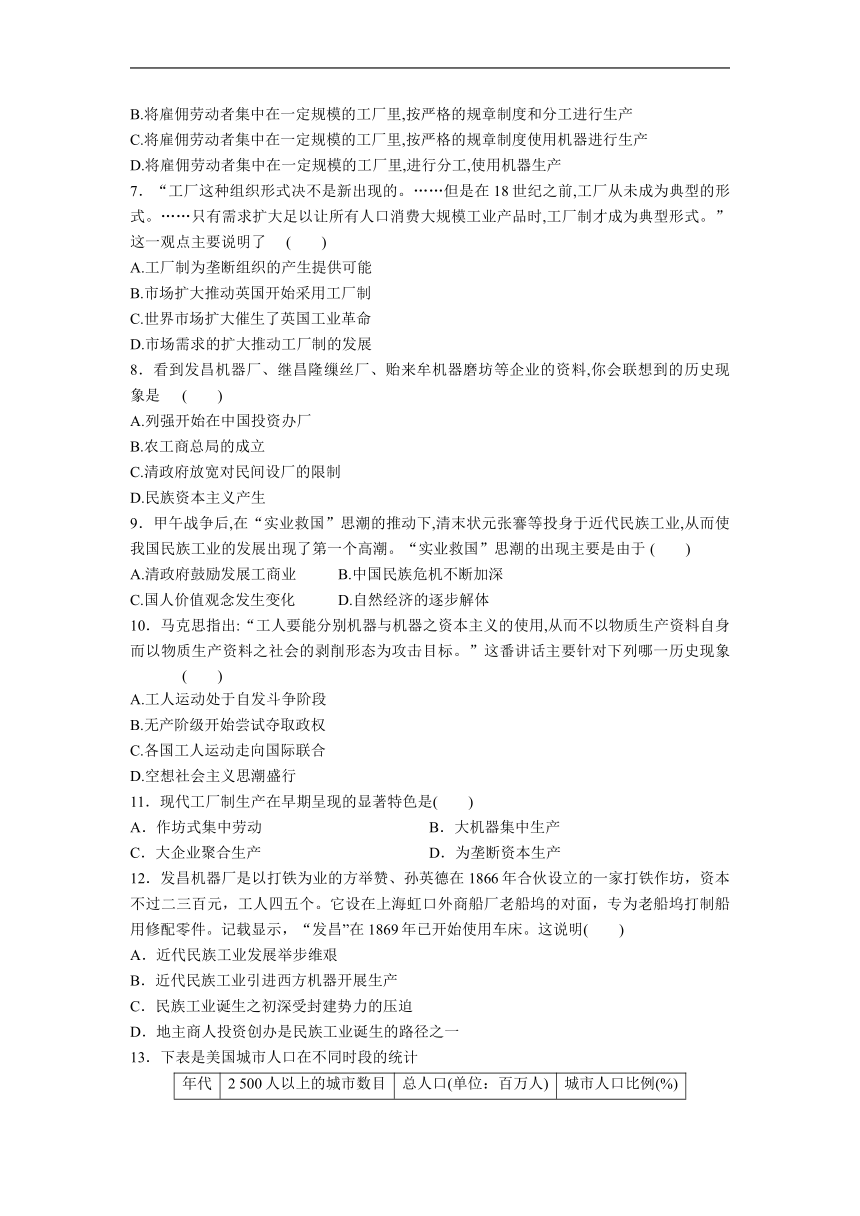

13.下表是美国城市人口在不同时段的统计

年代

2 500人以上的城市数目

总人口(单位:百万人)

城市人口比例(%)

1690

4

0.21

8.3

1790

24

3.9

5.1

1820

61

9.6

7.2

1860

392

31.4

19.8

1880

939

50.2

28.2

由此推知,美国( )

A.经济结构发生了根本性变化

B.已经完成了工业化的进程

C.工业革命推动了城市化进程

D.工业发展已位居世界首位

14.大本钟是伦敦市的标志和英国的象征,于1859年被安装在伦敦西敏寺北端议会大厦98米高的钟塔内,它著名之处在于它的准确和那重达13吨的巨大的用于报时的铜钟。大本钟的出现传递了一种崭新的时间观念——标准时。这说明( )

A.科学技术转化为直接生产力的速度加快

B.科学发明提高了人们的生活质量

C.时钟的发明引发了技术创新的连锁反应

D.工业革命改变了人们的生活方式

二、解答题

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 西方国家大规模的城市化进程,起源于近代的工业革命。城市化作为一种经济和社会发展的形态,和工业化似乎是一对“孪生子”,它们就像两个车轮,承载着人类社会滚滚向前发展。在第一次产业革命的推动下,1851年英国的城市化水平就超过了50%,率先进入成熟的城市化阶段。法国、德国、加拿大等国家相继启动了城市化进程。19世纪70年代,第二次产业革命在美、德、法等主要资本主义国家兴起,使得重化工业取代纺织等轻工业而成为主导产业,西方国家的城市化进程明显加速。

——摘编自周跃辉《西方城市化的三个阶段》

材料二 近代中国的城市化有着一系列的局限。一方面,由于城市变革更多的属于外力冲击下的被动过程,缺乏足够的内在动力和自主性,加上持续动荡的社会环境,因而始终徘徊于传统与近代之间,只能说是“半截子”近代化;另一方面,近代因素在中国社会的渗透和扩散,在地域空间上很不平衡。东部沿海地区与西部内陆地区,南方地区与北方地区,口岸地区与非口岸地区,在近代化形式和发展水平方面存在很大差异。更进一步讲,中国近代的城市化某种程度上是一种外力强制的移植,必然与中国社会产生一系列的矛盾和冲突,从而走上一条扭曲的道路。

——摘编自陈国灿《中国城市化道路的

历史透视和现实思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国近代城市化的原因和意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国城市化存在的明显不足及其原因。

16.阅读下列材料,回答问题。

材料 19世纪上半期,工业文明以及引发的一系列社会问题,成为时代关注的焦点,工业文明给人类带来的究竟是灾难还是福祉,是以平等为主导的发展,还是以自由为优先的行进,很多思想家在思想领域展开了批判与辩护的激烈交锋。

在工业革命中成长起来的一支庞大的雇佣劳动者,他们成为这种体制的直接牺牲者。因此,工人阶级以及他们的理论家也最早展开了对工业文明的激烈批判:社会现实中劳动产品全部归属于资本家,导致了财富分配不平等,究其原因是因为劳动权利的丧失。因此,他们要求获得劳动成果的权利,认为这是天赋权利。

在对工业文明的一片批判声中,另一批思想家也走上前台,他们坚决为现有的工业制度和社会体制辩护呐喊,这批思想家主要为英国经济学家亚当·斯密、大卫·李 嘉图等人。他们一致认为,只有工业文明,只有资本主义的经济自由,才能增进国家的财富,带来社会的进步,实现理想的“文明社会”。

——摘编自王斯德主编《世界通史·第二编工业

文明的兴盛——16-19世纪的世界史》

提炼材料中关于工业文明的一种或两种观点,并作简要评析。(要求:观点明确,史论结合)

参考答案

一、选择题

1.D

解析:D

抓住时间信息,再从题干中“做一枚别针被分为18个单独的操作程序”的信息可知,工厂制度下分工更加精细,这有利于提高生产效率和工人的生产能力,故D正确。

2.B

解析:B

根据图示信息并结合所学知识可知,图示反映的是1760—1851年英国人口结构的变化情况。从图示数据来看,工业人口比重不断上升,农业人口比重不断下降,据此可知B符合史实和题意,正确;英国资产阶级革命在1688年(“光荣革命”)就结束了,排除A;第二次工业革命开始的时间是19世纪70年代,与图示时间信息不符,排除C;D揭示的早期殖民扩张,不符合题干1760—1851年时间段,排除。故选B。

3.D

解析:D

结合所学知识可知,英国每个农业劳动力可以养活的人数增加,会导致农业劳动力剩余,1800年处于工业革命时期,剩余农业劳动力流向城市工厂,加速了城市化进程,故D正确;材料与缩小贫富差距没有直接联系,故A排除;剩余农业劳动力流向工厂并不能维护人民的权益,故B排除;劳动力流向工厂也没有缓解阶级矛盾,故C排除。

4.C

解析:C

根据题干中的“19世纪中期以后”“随意休闲日益发展成为定时休闲”并结合所学知识可知,英国在工业革命期间广泛建立了工厂制,人们的工作时间都有固定的安排,这也就导致人们的休闲从“随意休闲日益发展成为定时休闲”,故C正确;导致材料中的变化的主因是工业革命,排除A;民众财富的增加只会使得出行休闲的可能性增加,而非定时休闲,排除B;材料没有反映国外生活方式的引入,排除D。

5.C

解析:C

材料反映的历史信息是农村人口大量涌进城市,这必然造成农村的相对衰落和城市化进程的加快,因此,A、B两项错误,C项正确。农民远离故土,无法使“农村”变成“城镇”,因此,D项错误。

6.B

解析:B

本题主要考查工业革命时期的工厂化,旨在考查学生分析、比较所学相关知识的能力。根据材料中“改为每道工序都由专人负责,按照规定的操作规程进行生产”可知,“工厂化”即按照严格的规章制度和分工进行生产的一种模式,并不是采用机器生产,所以符合题意的是B项。

7.D

解析:D

“只有需求扩大足以让所有人口消费大规模工业产品时,工厂制才成为典型形式”说明作者认为市场需求的扩大推动工厂制的发展,因此选D。A错误,垄断组织产生是在第二次工业革命时期,在材料中也无法体现;“工厂这种组织形式决不是新出现的”说明B与材料意思不符;C在材料中无法体现。

8.D

9.B

解析:B

甲午战争后,民族危机深重,发展实业的目的是“救国”,故B项正确。

10.A

解析:A

材料中马克思对工人阶级在早期反抗运动中单纯破坏机器的错误方式进行批评,认为工人阶级没有认清斗争的对象、没有掌握斗争的方式。因此选A。

11.B

解析:B

现代工厂制是在工业革命时期产生的,其早期呈现的显著特色是大机器生产,故选B项;作坊式集中劳动是工场手工业的特色,A项错误;大企业聚合生产和垄断资本生产是公司和现代企业的特点,C、D两项均错误。

12.B

解析:B

发昌机器厂是中国近代最早的民族工业之一,材料中发昌机器厂在1869年已开始使用车床,说明其已经是近代化的企业,由于当时国内不可能生产车床,所以其生产所用车床是引进的,故选B项;材料并未涉及民族工业的发展状况,A项错误;材料中并未涉及封建势力,排除C项;D项不符合材料主旨,排除。

13.C

解析:C

从材料信息可知,1690—1880年间,美国城市数量和城市人口迅速增加,说明工业革命推动了城市化进程,故选C项;材料信息体现的是美国城市化的发展,无法说明经济结构发生了根本性变化,故A项错误;1880年,美国正在进行第二次工业革命,材料信息未涉及美国工业发展成就,也无法说明其完成了工业化进程,故B、D两项错误。

14.D

解析:D

由材料“于1859年被安装在伦敦西敏寺北端议会大厦”可知,它的安装恰恰处于英国刚刚完成工业革命之时,材料“大本钟的出现传递了一种崭新的时间观念——标准时”说明在工业革命以后人们时间观念的增强,故选D项。

二、解答题

15. (1)原因:圈地运动导致农村人口向城市转移;两次工业革命(或工业化)的促进;垄断组织的形成。

意义:推动了英国社会的发展和进步;促进了英国的近代化;为其他国家城市化提供了示范。

(2)不足:城市化介于传统与现代之间,具有不彻底性;城市化空间分布不平衡(或发展水平不平衡);与中国社会存在一系列矛盾和冲突。

原因:中国传统农耕经济占据统治地位;西方列强的侵略;持续动荡的社会环境;中国社会发展不平衡。

16. 示例:

观点一:工业文明给社会带来灾难。

评析:工业文明给广大的劳动者带来苦难,社会分裂为两大对立的阶级—工业资产阶级和工业无产阶级(或出现社会的贫富分化);生产力发展了,但工人阶级丧失劳动权利,产品分配不平等,人权受到侵犯;工业文明带来环境的破坏;伴随着工业文明的西方殖民扩张,给亚非拉人民带来了灾难。

观点二:工业文明给社会带来福祉。

评析:工业文明带来资本主义的自由经济和市场竞争;生产力的发展,能增进国家财富,带来社会进步;工业文明推进了城市化进程;它的扩展,改变了世界的面貌。

观点三:工业文明给社会带来的利弊共存。

评析:利,主要表现为促进生产力和自由经济的发展,增进国家财富,带来社会文明的进步。弊,主要表现为给广大的劳动者带来苦难,造成社会的不平等和国家地区发展的不平衡。

一、选择题

1.亚当·斯密在《国富论》中曾有如下描述:“一个人抽出金属丝,另一个人拉直,第三个人切断,第四个人削尖,第五个人打磨顶部做出头……用这种方法,做一枚别针被分为18个单独的操作程序。”这主要反映了 ( )

A.万能蒸汽机极大提高了社会生产力

B.工人独立完成生产的能力大幅下降

C.手工工场中生产的复杂化和低效率

D.工厂制度下对劳动过程的合理组织

2.下图为英国人口结构变化示意图,据此分析其变化的主要原因是 ( )

A.资产阶级革命 B.第一次工业革命

C.第二次工业革命 D.海外殖民活动的进行

3.18世纪后,英国的农业劳动生产率大幅度攀升。1700年,英国每个农业劳动力可以养活1.7人,至1800年,则上升到2.5人。这一现象的出现 ( )

A.缩小了贫富差距 B.维护了人民的权益

C.缓解了阶级矛盾 D.加速了城市化进程

4.19世纪中期以后,英国人的休闲(指人们对可自由支配的时间)方式从随意休闲日益发展成为定时休闲。这一变化主要反映了 ( )

A.近代交通发展的迅速 B.民众财富收入的增加

C.工厂制度影响的深远 D.生活方式日益国际化

5.在英国,狭窄的铁路跨过像绿色海洋一样的乡间,把沿途被装进火车里的英国人民,抛进城门口越来越稠密的人群之中。这一现象反映了工业革命( )。

A.缩小城乡差距

B.促进农业快速发展

C.推动城市化进程

D.加速农村城镇化进程

6.1771年,阿克莱特创建的棉纺厂开了生产“工厂化”的先河。之后英国的乔赛亚开设的陶瓷工厂,实行了精细的劳动分工,将原来由一个工人独立完成的十几道工序,改为每道工序都由专人负责,按照规定的操作规程进行生产,就像工人按机器运行来从事生产一样。生产的“工厂化”使英国的制陶业名列欧洲前茅。请问这里的“工厂化”指的是 ( )

A.将雇佣劳动者集中在一定规模的工厂里,按严格的规章制度和分工,使用机器进行生产

B.将雇佣劳动者集中在一定规模的工厂里,按严格的规章制度和分工进行生产

C.将雇佣劳动者集中在一定规模的工厂里,按严格的规章制度使用机器进行生产

D.将雇佣劳动者集中在一定规模的工厂里,进行分工,使用机器生产

7.“工厂这种组织形式决不是新出现的。……但是在18世纪之前,工厂从未成为典型的形式。……只有需求扩大足以让所有人口消费大规模工业产品时,工厂制才成为典型形式。”这一观点主要说明了 ( )

A.工厂制为垄断组织的产生提供可能

B.市场扩大推动英国开始采用工厂制

C.世界市场扩大催生了英国工业革命

D.市场需求的扩大推动工厂制的发展

8.看到发昌机器厂、继昌隆缫丝厂、贻来牟机器磨坊等企业的资料,你会联想到的历史现象是 ( )

A.列强开始在中国投资办厂

B.农工商总局的成立

C.清政府放宽对民间设厂的限制

D.民族资本主义产生

9.甲午战争后,在“实业救国”思潮的推动下,清末状元张謇等投身于近代民族工业,从而使我国民族工业的发展出现了第一个高潮。“实业救国”思潮的出现主要是由于 ( )

A.清政府鼓励发展工商业 B.中国民族危机不断加深

C.国人价值观念发生变化 D.自然经济的逐步解体

10.马克思指出:“工人要能分别机器与机器之资本主义的使用,从而不以物质生产资料自身而以物质生产资料之社会的剥削形态为攻击目标。”这番讲话主要针对下列哪一历史现象 ( )

A.工人运动处于自发斗争阶段

B.无产阶级开始尝试夺取政权

C.各国工人运动走向国际联合

D.空想社会主义思潮盛行

11.现代工厂制生产在早期呈现的显著特色是( )

A.作坊式集中劳动 B.大机器集中生产

C.大企业聚合生产 D.为垄断资本生产

12.发昌机器厂是以打铁为业的方举赞、孙英德在1866年合伙设立的一家打铁作坊,资本不过二三百元,工人四五个。它设在上海虹口外商船厂老船坞的对面,专为老船坞打制船用修配零件。记载显示,“发昌”在1869年已开始使用车床。这说明( )

A.近代民族工业发展举步维艰

B.近代民族工业引进西方机器开展生产

C.民族工业诞生之初深受封建势力的压迫

D.地主商人投资创办是民族工业诞生的路径之一

13.下表是美国城市人口在不同时段的统计

年代

2 500人以上的城市数目

总人口(单位:百万人)

城市人口比例(%)

1690

4

0.21

8.3

1790

24

3.9

5.1

1820

61

9.6

7.2

1860

392

31.4

19.8

1880

939

50.2

28.2

由此推知,美国( )

A.经济结构发生了根本性变化

B.已经完成了工业化的进程

C.工业革命推动了城市化进程

D.工业发展已位居世界首位

14.大本钟是伦敦市的标志和英国的象征,于1859年被安装在伦敦西敏寺北端议会大厦98米高的钟塔内,它著名之处在于它的准确和那重达13吨的巨大的用于报时的铜钟。大本钟的出现传递了一种崭新的时间观念——标准时。这说明( )

A.科学技术转化为直接生产力的速度加快

B.科学发明提高了人们的生活质量

C.时钟的发明引发了技术创新的连锁反应

D.工业革命改变了人们的生活方式

二、解答题

15.阅读材料,完成下列要求。

材料一 西方国家大规模的城市化进程,起源于近代的工业革命。城市化作为一种经济和社会发展的形态,和工业化似乎是一对“孪生子”,它们就像两个车轮,承载着人类社会滚滚向前发展。在第一次产业革命的推动下,1851年英国的城市化水平就超过了50%,率先进入成熟的城市化阶段。法国、德国、加拿大等国家相继启动了城市化进程。19世纪70年代,第二次产业革命在美、德、法等主要资本主义国家兴起,使得重化工业取代纺织等轻工业而成为主导产业,西方国家的城市化进程明显加速。

——摘编自周跃辉《西方城市化的三个阶段》

材料二 近代中国的城市化有着一系列的局限。一方面,由于城市变革更多的属于外力冲击下的被动过程,缺乏足够的内在动力和自主性,加上持续动荡的社会环境,因而始终徘徊于传统与近代之间,只能说是“半截子”近代化;另一方面,近代因素在中国社会的渗透和扩散,在地域空间上很不平衡。东部沿海地区与西部内陆地区,南方地区与北方地区,口岸地区与非口岸地区,在近代化形式和发展水平方面存在很大差异。更进一步讲,中国近代的城市化某种程度上是一种外力强制的移植,必然与中国社会产生一系列的矛盾和冲突,从而走上一条扭曲的道路。

——摘编自陈国灿《中国城市化道路的

历史透视和现实思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国近代城市化的原因和意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代中国城市化存在的明显不足及其原因。

16.阅读下列材料,回答问题。

材料 19世纪上半期,工业文明以及引发的一系列社会问题,成为时代关注的焦点,工业文明给人类带来的究竟是灾难还是福祉,是以平等为主导的发展,还是以自由为优先的行进,很多思想家在思想领域展开了批判与辩护的激烈交锋。

在工业革命中成长起来的一支庞大的雇佣劳动者,他们成为这种体制的直接牺牲者。因此,工人阶级以及他们的理论家也最早展开了对工业文明的激烈批判:社会现实中劳动产品全部归属于资本家,导致了财富分配不平等,究其原因是因为劳动权利的丧失。因此,他们要求获得劳动成果的权利,认为这是天赋权利。

在对工业文明的一片批判声中,另一批思想家也走上前台,他们坚决为现有的工业制度和社会体制辩护呐喊,这批思想家主要为英国经济学家亚当·斯密、大卫·李 嘉图等人。他们一致认为,只有工业文明,只有资本主义的经济自由,才能增进国家的财富,带来社会的进步,实现理想的“文明社会”。

——摘编自王斯德主编《世界通史·第二编工业

文明的兴盛——16-19世纪的世界史》

提炼材料中关于工业文明的一种或两种观点,并作简要评析。(要求:观点明确,史论结合)

参考答案

一、选择题

1.D

解析:D

抓住时间信息,再从题干中“做一枚别针被分为18个单独的操作程序”的信息可知,工厂制度下分工更加精细,这有利于提高生产效率和工人的生产能力,故D正确。

2.B

解析:B

根据图示信息并结合所学知识可知,图示反映的是1760—1851年英国人口结构的变化情况。从图示数据来看,工业人口比重不断上升,农业人口比重不断下降,据此可知B符合史实和题意,正确;英国资产阶级革命在1688年(“光荣革命”)就结束了,排除A;第二次工业革命开始的时间是19世纪70年代,与图示时间信息不符,排除C;D揭示的早期殖民扩张,不符合题干1760—1851年时间段,排除。故选B。

3.D

解析:D

结合所学知识可知,英国每个农业劳动力可以养活的人数增加,会导致农业劳动力剩余,1800年处于工业革命时期,剩余农业劳动力流向城市工厂,加速了城市化进程,故D正确;材料与缩小贫富差距没有直接联系,故A排除;剩余农业劳动力流向工厂并不能维护人民的权益,故B排除;劳动力流向工厂也没有缓解阶级矛盾,故C排除。

4.C

解析:C

根据题干中的“19世纪中期以后”“随意休闲日益发展成为定时休闲”并结合所学知识可知,英国在工业革命期间广泛建立了工厂制,人们的工作时间都有固定的安排,这也就导致人们的休闲从“随意休闲日益发展成为定时休闲”,故C正确;导致材料中的变化的主因是工业革命,排除A;民众财富的增加只会使得出行休闲的可能性增加,而非定时休闲,排除B;材料没有反映国外生活方式的引入,排除D。

5.C

解析:C

材料反映的历史信息是农村人口大量涌进城市,这必然造成农村的相对衰落和城市化进程的加快,因此,A、B两项错误,C项正确。农民远离故土,无法使“农村”变成“城镇”,因此,D项错误。

6.B

解析:B

本题主要考查工业革命时期的工厂化,旨在考查学生分析、比较所学相关知识的能力。根据材料中“改为每道工序都由专人负责,按照规定的操作规程进行生产”可知,“工厂化”即按照严格的规章制度和分工进行生产的一种模式,并不是采用机器生产,所以符合题意的是B项。

7.D

解析:D

“只有需求扩大足以让所有人口消费大规模工业产品时,工厂制才成为典型形式”说明作者认为市场需求的扩大推动工厂制的发展,因此选D。A错误,垄断组织产生是在第二次工业革命时期,在材料中也无法体现;“工厂这种组织形式决不是新出现的”说明B与材料意思不符;C在材料中无法体现。

8.D

9.B

解析:B

甲午战争后,民族危机深重,发展实业的目的是“救国”,故B项正确。

10.A

解析:A

材料中马克思对工人阶级在早期反抗运动中单纯破坏机器的错误方式进行批评,认为工人阶级没有认清斗争的对象、没有掌握斗争的方式。因此选A。

11.B

解析:B

现代工厂制是在工业革命时期产生的,其早期呈现的显著特色是大机器生产,故选B项;作坊式集中劳动是工场手工业的特色,A项错误;大企业聚合生产和垄断资本生产是公司和现代企业的特点,C、D两项均错误。

12.B

解析:B

发昌机器厂是中国近代最早的民族工业之一,材料中发昌机器厂在1869年已开始使用车床,说明其已经是近代化的企业,由于当时国内不可能生产车床,所以其生产所用车床是引进的,故选B项;材料并未涉及民族工业的发展状况,A项错误;材料中并未涉及封建势力,排除C项;D项不符合材料主旨,排除。

13.C

解析:C

从材料信息可知,1690—1880年间,美国城市数量和城市人口迅速增加,说明工业革命推动了城市化进程,故选C项;材料信息体现的是美国城市化的发展,无法说明经济结构发生了根本性变化,故A项错误;1880年,美国正在进行第二次工业革命,材料信息未涉及美国工业发展成就,也无法说明其完成了工业化进程,故B、D两项错误。

14.D

解析:D

由材料“于1859年被安装在伦敦西敏寺北端议会大厦”可知,它的安装恰恰处于英国刚刚完成工业革命之时,材料“大本钟的出现传递了一种崭新的时间观念——标准时”说明在工业革命以后人们时间观念的增强,故选D项。

二、解答题

15. (1)原因:圈地运动导致农村人口向城市转移;两次工业革命(或工业化)的促进;垄断组织的形成。

意义:推动了英国社会的发展和进步;促进了英国的近代化;为其他国家城市化提供了示范。

(2)不足:城市化介于传统与现代之间,具有不彻底性;城市化空间分布不平衡(或发展水平不平衡);与中国社会存在一系列矛盾和冲突。

原因:中国传统农耕经济占据统治地位;西方列强的侵略;持续动荡的社会环境;中国社会发展不平衡。

16. 示例:

观点一:工业文明给社会带来灾难。

评析:工业文明给广大的劳动者带来苦难,社会分裂为两大对立的阶级—工业资产阶级和工业无产阶级(或出现社会的贫富分化);生产力发展了,但工人阶级丧失劳动权利,产品分配不平等,人权受到侵犯;工业文明带来环境的破坏;伴随着工业文明的西方殖民扩张,给亚非拉人民带来了灾难。

观点二:工业文明给社会带来福祉。

评析:工业文明带来资本主义的自由经济和市场竞争;生产力的发展,能增进国家财富,带来社会进步;工业文明推进了城市化进程;它的扩展,改变了世界的面貌。

观点三:工业文明给社会带来的利弊共存。

评析:利,主要表现为促进生产力和自由经济的发展,增进国家财富,带来社会文明的进步。弊,主要表现为给广大的劳动者带来苦难,造成社会的不平等和国家地区发展的不平衡。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化