【解析版】2020_2021学年统编版高中历史选择性必修二第一单元 食物生产与社会生活 单元基础练

文档属性

| 名称 | 【解析版】2020_2021学年统编版高中历史选择性必修二第一单元 食物生产与社会生活 单元基础练 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 22:00:13 | ||

图片预览

文档简介

第一单元 食物生产与社会生活 单元基础练

一、选择题

1.早期农村聚落采取集体生产、平均分配的生活方式的根本原因是( )

A.土地较少 B.生产力低下

C.血缘关系 D.共同劳动

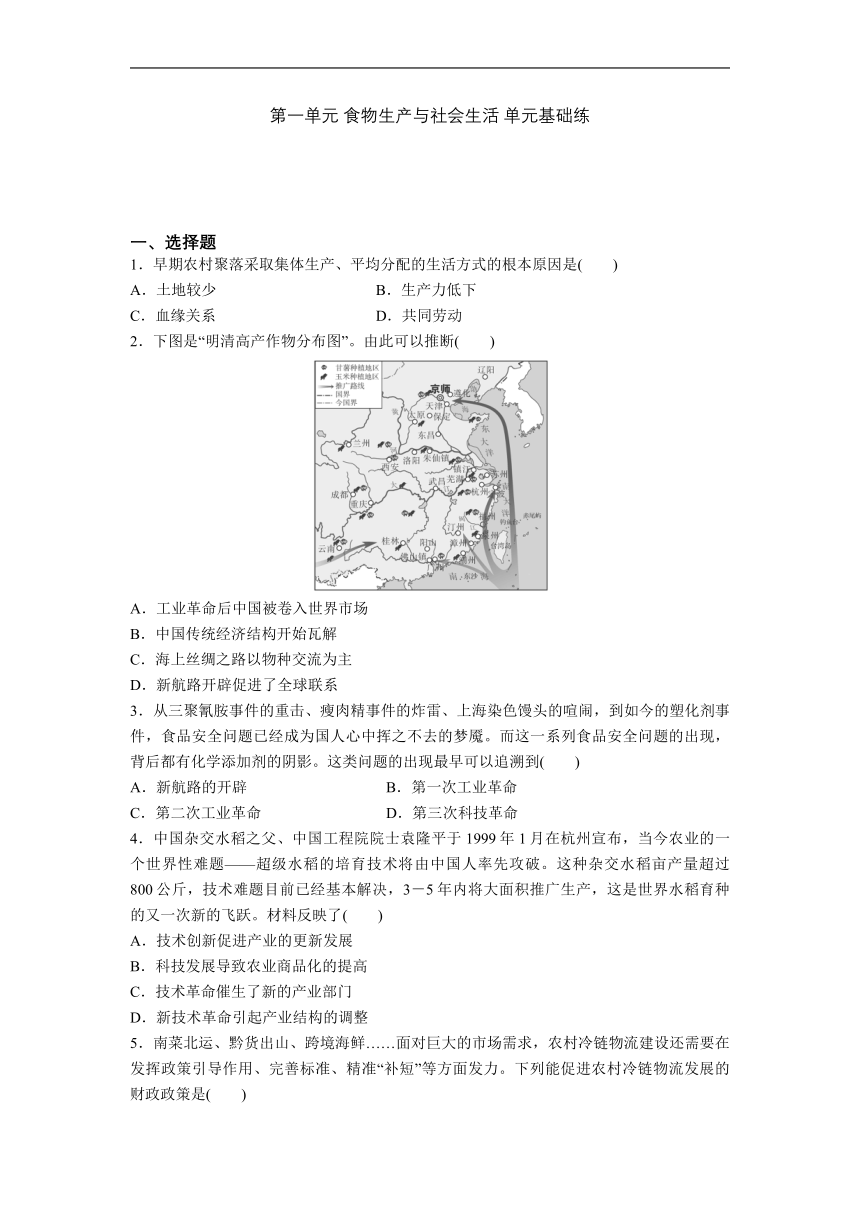

2.下图是“明清高产作物分布图”。由此可以推断( )

A.工业革命后中国被卷入世界市场

B.中国传统经济结构开始瓦解

C.海上丝绸之路以物种交流为主

D.新航路开辟促进了全球联系

3.从三聚氰胺事件的重击、瘦肉精事件的炸雷、上海染色馒头的喧闹,到如今的塑化剂事件,食品安全问题已经成为国人心中挥之不去的梦魇。而这一系列食品安全问题的出现,背后都有化学添加剂的阴影。这类问题的出现最早可以追溯到( )

A.新航路的开辟 B.第一次工业革命

C.第二次工业革命 D.第三次科技革命

4.中国杂交水稻之父、中国工程院院士袁隆平于1999年1月在杭州宣布,当今农业的一个世界性难题——超级水稻的培育技术将由中国人率先攻破。这种杂交水稻亩产量超过800公斤,技术难题目前已经基本解决,3-5年内将大面积推广生产,这是世界水稻育种的又一次新的飞跃。材料反映了( )

A.技术创新促进产业的更新发展

B.科技发展导致农业商品化的提高

C.技术革命催生了新的产业部门

D.新技术革命引起产业结构的调整

5.南菜北运、黔货出山、跨境海鲜……面对巨大的市场需求,农村冷链物流建设还需要在发挥政策引导作用、完善标准、精准“补短”等方面发力。下列能促进农村冷链物流发展的财政政策是( )

①完善农产品冷链物流服务标准和技术标准

②加大对相关冷链物流企业的税收优惠力度

③降低企业进口高性能物流设备的贷款利率

④增加对农村流通服务网络建设的财政投入

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

6.19世纪晚期,内燃机被安装在拖拉机、播种机、脱粒机等机械上。机器的轰鸣声打破了田野的宁静气氛。内燃机还被美国人安装在联合收割机上,把谷物收割的速度提高了几十倍,后来又推广到世界各国。对上述材料理解最准确的是( )

A.美国人发明了内燃机

B.机器的噪声影响了人们的生活

C.内燃机推动了工业生产

D.内燃机推进了农业机械化

7.以坎贝尔为代表的新时代学者认为:十七十八世纪,英国至少在诺福克地区,农业改良的先锋并非大地主,而是作为佃农和自耕农的小农场主,小农场上的单位面积产出,并不低于大农场,在很多情况下,甚至比大农场还要高。十九世纪后期到二十世纪三十年代,在英国农业劳动力的构成中,雇佣劳动力的比例明显下降,而家庭劳动力的比例明显上升。出现这一现象的主要原因是( )

A.资本主义工业迅速发展,导致农工比例严重失调

B.工业革命促进农业生产发生革命性飞跃

C.社会生活节奏加快,人们返朴归真

D.小农场经营有优越性

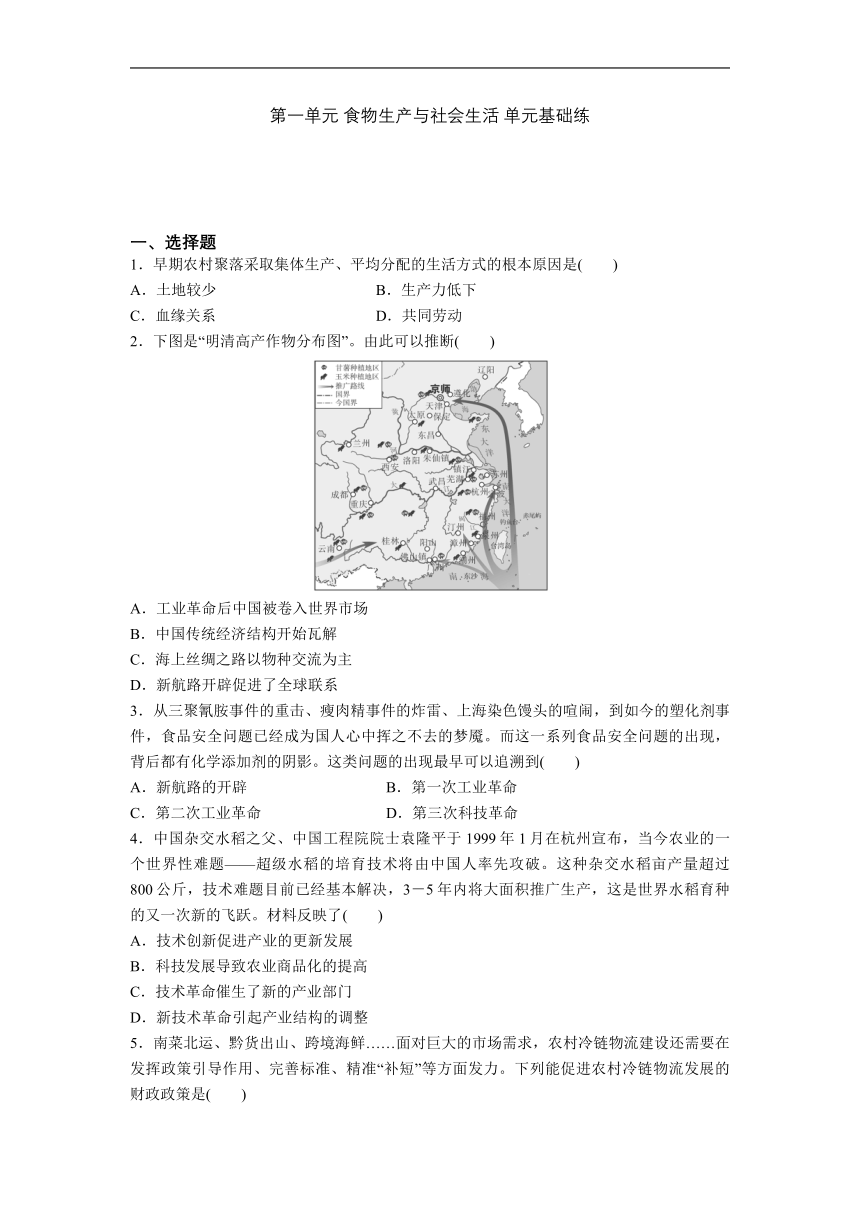

8.就下图所提供的信息,某校学生提出的相关研讨主题比较恰当的是( )

A.湖广地区农田垦殖与经济重心南移

B.农作物结构变化与土地利用率提升

C.高产作物与明清之际人口持续增长

D.地理大发现与农耕文明遭遇的冲击

9.“哥伦布大交换”是生态史学的一种观点,是一场东西半球之间生物、人种、文化、传染病甚至思想观念的突发性交流。下列有关表述符合这一观点的是( )

A.黑奴成为欧洲工业革命劳动力来源

B.中国的丝绸、瓷器开始传入欧洲大陆

C.美洲的玉米、土豆丰富了世界的餐桌

D.天主教信仰由美洲传入欧洲和亚洲

10.地理大发现后,欧洲社会生活中出现了一种新的食物,由于《圣经》中没有提到这种食物,教会禁止人们食用,但是饥饿的穷人打破禁忌,此后这种食物迅速普及。以下选项中最有可能是该种食物的是( )

A.马铃薯 B.小麦

C.水稻 D.牛肉

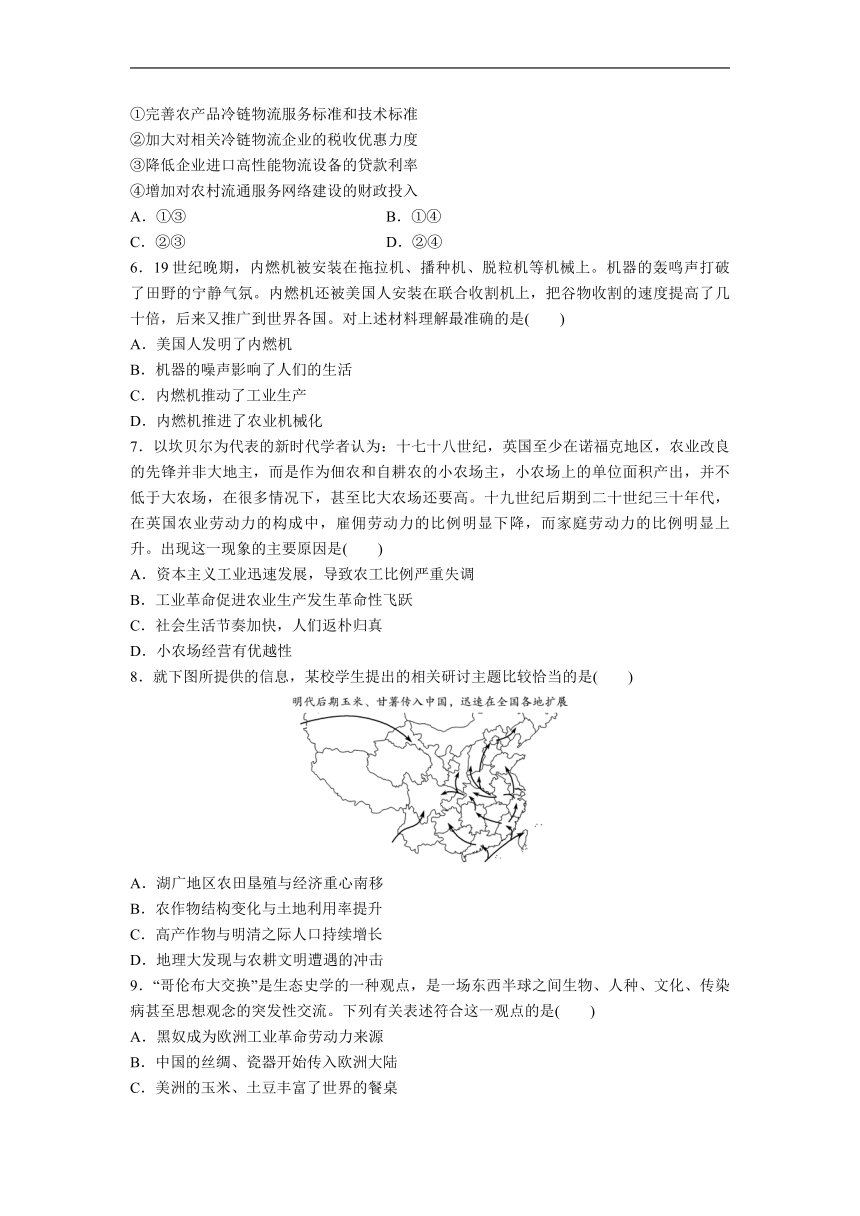

11.下图是1675年的一幅油画,园艺师正在向英国国王查理二世敬献第一个在英格兰长出的菠萝。菠萝原产于南美洲,在当时的英格兰被称为“国王的水果”。该油画可以体现( )

A.新航路开辟促进洲际物种交流

B.南美洲已经成为英国的殖民地

C.工业革命促进农业技术的提高

D.资本主义世界市场的完全形成

12.原始社会末期,金属工具、牛耕等新的生产工具或方式的发明,直接促进了剩余产品的出现。对于剩余产品的不公平分配就是私有制的最早形式。私有制的产生( )

①与氏族制度的瓦解是同一过程

②是生产力发展到一定程度的结果

③以阶级和国家的产生为前提

④是贫富分化的结果

A.①② B.②③

C.①③ D.②④

13.在殷墟甲骨文中,已有“春、夏、秋、冬”四字。“春”字像植物生长的形状;“夏”字像草木繁茂之状;“秋”字像果实累累,谷物成熟;“冬”字则形如把谷物藏于仓廪之中。整体寓意春种、夏长、秋收、冬藏。由此可知( )

A.甲骨文以记载农业为主要内容

B.商朝是中国原始农业的起源

C.中国古人注重记录农业活动

D.商朝时期农业活动已有四季之分

14.新航路开辟以后,世界许多地区的植物种子被带回欧洲,经培育改良成为欧洲人的食物原料,如玉米、土豆等,欧洲人也将欧洲的一些植物种子带到殖民地进行培育生产,最终成为殖民地人民的重要食材。这说明新航路开辟( )

A.未给殖民地造成任何的打击和破坏

B.有利于世界各地文明的交流与融合

C.带来的物种交流助推新旧大陆发展

D.促进新旧大陆经济互补而共同发展

15.人类发展史上一次巨大的飞跃是食物生产的革命,即从食物采集者转变为食物生产者,其标志是( )

A.农业的出现 B.小农经济的产生

C.手工业的产生 D.火的使用

16.下列有关我国原始农业起源的表述,不正确的是( )

A.由采集经济向种植经济发展而来

B.是世界上最早培植粟和水稻的国家之一

C.北方以旱地的粟麦生产为主

D.由黄河流域向长江流域发展而来

17.到了18世纪,在亚欧人的饮食中,玉米和马铃薯的比重大大提高。从西欧到中国的土地上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素,并使饮食有滋有味。花生和番茄在东南亚热带的土地上疯长,以丰厚的产出支撑着众多的人口。这一现象从根本上反映了( )

A.新航路开辟后“商业革命”方兴未艾

B.世界市场最终形成

C.经济交流改变了亚欧人的社会生活

D.经济全球化进入高潮

18.新航路的开辟带动了物种的交流,传入中国、非洲等地的美洲独有物种中除甘薯、土豆、辣椒、花生等之外,还有( )

A.棉花 B.玉米 C.小麦 D.橄榄

19.据史料记载,隋亡4年后,太原的官仓还存放着10多万匹布帛,贮藏的粮食可供当地几万军队吃上10年。长安的储备物资,直到隋亡20年后仍在使用。这说明隋朝( )

A北方仍然是全国的经济中心

B.社会经济得到较大发展

C.社会财富都集中到国家手中

D.贫富分化加剧导致灭亡

20.在《吉尔伽美什》史诗中有关于洪水的记载,在埃及有《尼罗河颂》,在中国有“大禹治水”的传说,这说明( )

A.人类早期的文明大多产生于大河流域

B.早期文明往往因为洪水泛滥而被毁灭

C.大河与文明的产生及其形态密切相关

D.大河灌溉农业是人类文明产生的基础

21.史书记载:“至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。”上述材料反映的史实是( )

A.采集经济的出现 B.畜牧经济的出现

C.渔猎经济的出现 D.种植经济的出现

22.据记载,乾隆六年(1741年)第一次全国人口统计的数字为1.434 1亿,到乾隆六十年(1795年)时增长到2.969 6亿,远超此前历史上任何朝代。为清朝人口激增奠定物质基础的外来因素是( )

A.垦荒卓有成效,粮食作物实现丰收

B.丝绸之路畅通,吸引大量人口定居

C.玉米、甘薯等高产作物的广泛种植

D.国家废除丁税,隐藏人口失去意义

23.1933年,美国政府制定农产品储备计划,由农产品信贷公司负责实施联邦农产品储备计划,农场主储备由政府提供低息贷款建造仓储设施。该计划的主要目的是 ( )

A.调节市场供给,稳定农产品价格

B.加强资源保护,推动资源合理配置

C.提高国内需求,恢复社会经济

D.改变经济发展模式,强化政府职能

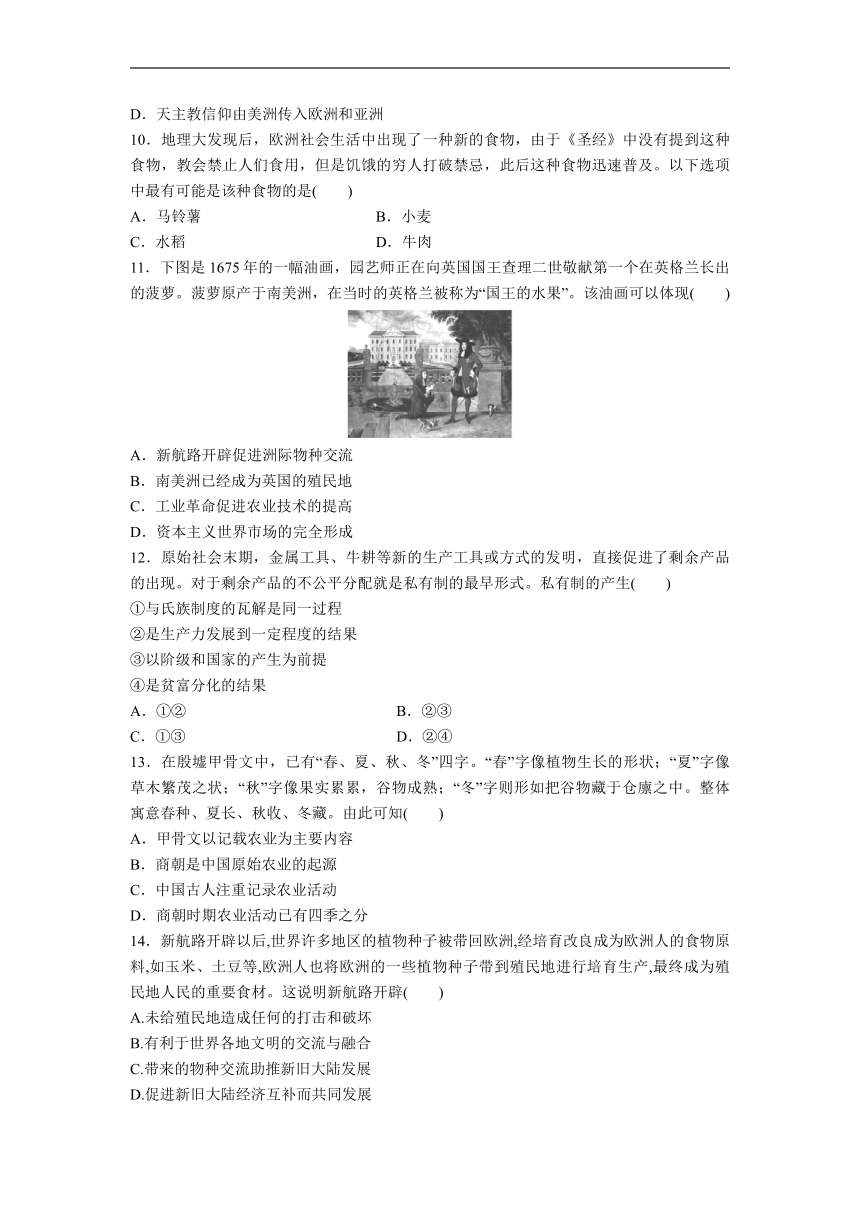

24.下图是甲骨文中的“高”字。“高”字反映的是一种建筑在土台上的房子,其下部是土台中挖有一口地窖。从这一文字的结构状况可以了解到的信息有( )

A.从商朝开始建筑房屋定居生活

B.当时社会各阶层共同享有财产

C.当时已实现居者有其屋且宽敞

D.当时已经开始进行粮食储存

25.随着生产的发展,产品出现了剩余,集体劳动逐渐被个体劳动所取代,由此产生了私有制,随之也出现了阶级,氏族中出现了贵族阶层和平民阶层。这表明( )

①阶级的出现是生产力发展的必然结果

②阶级和剥削的出现是社会的一种倒退

③私有制是社会阶级分化的前提和基础

④阶级分化是原始社会解体的根本因素

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

二、非选择题

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一 古代中国是个农业文明古国,仓储制度历史悠久。有资料云:“夫仓谷者,所以广积贮、备凶荒、赡贫乏也。当岁之丰,加增铢两,取之于民而不患其苟;及岁之歉收,开仓廪,施赈粜,亦足以济众。”

材料二 经历了魏晋南北朝法制大混乱以后,唐朝统治集团格外重视以法治仓工作,隋朝和唐朝都有专门为仓储而制定的法律。唐朝长孙无忌的《唐律疏议》中有关仓储制度的条款有:……严惩失盗,五品以下官员出库都要经防卫主司搜检,因不搜检而发生盗窃案件,防卫主司应笞二十,并“计所盗之赃”之罪;杜绝损耗,因库址选择不当或晒粮食不及时造成损失的,以“坐赃论处”;提高效率,凡经批准出库的物资应迅速办理出库手续,“受给之官,无故留难”,迟滞一日笞五十,三日加一等,最重的可判徒一年之罪。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明古代仓储发挥的社会职能和作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐朝制定有关仓储制度法律的意义。

27.土豆是老百姓餐桌上必不可少的一种蔬菜,同时它也是人们喜爱的美食。阅读材料,回答问题。

材料 在全球人口暴增的年代,使他们不致挨饿的那些美洲作物,最初其实是很低贱的食物,但天灾人祸的危机,为马铃薯创造了良机,马铃薯的特性正符合危机时人类的需求;如今,马铃薯是全世界第二大粮食作物。马铃薯在高海拔和严寒地区都能生长;马铃薯的单位面积产量惊人,而且种植几乎没有成本。1600年后,欧洲人口急速增加,前所未有的粮食危机随之出现,植物学家、改革人士、皇家专门调查委员会,开始想到用马铃薯解决危机。1641年英国入侵者在爱尔兰杀人放火捣毁庄稼,大多数农作物颗粒无收,唯有马铃薯在地下安然渡过了战火和严冬,使爱尔兰人得以渡荒抗灾。爱尔兰成为欧洲第一个以马铃薯为主食的地方。正如上述在爱尔兰所见,战争、饥荒把马铃薯打入了中欧、东欧。对于准备战争的政治家而言,它是军队最理想的粮食。普鲁士的腓特烈大帝在今天波兰和德国东部,积极推广马铃薯。最终这种作物征服全欧洲。

——摘编自[美]彭慕兰《贸易打造的世界》

依据上述材料说明马铃薯在近代欧洲成为一种主要粮食的原因和影响。

28.阅读材料,完成下列要求。

研究中国古代食品安全监管规则,向祖先寻求智慧,不失为解决当下食品安全问题的一种有效措施。

材料一 《礼记》中有“禽兽鱼鳖不中杀,不鬻于市”的说法,是指狩猎也应当遵从时节,对于没有按照时节捕杀的猎物,禁止在市场上交易。《唐律》中还依据封建社会礼制而对具有特定身份的人之间的犯罪行为进行了特殊规定,对于将有毒食品给尊长食用意欲谋害尊长的,按谋杀罪论处;给卑幼食用致其死亡的,按故意杀人罪论处。

宋代规定从事商业活动者必须加入行会并入册登记,以便监督检查,行会对其成员所出售商品的质量、物价等都有监督义务。到封建社会末期,明清两代的行会一直承担着监管食品安全的重要职责。在食品安全领域,法律的规定寥寥无几,而实践中食品安全案件却时有发生,这时候主要是民间法在起着重要的调节作用。

材料二 19世纪末的美国已经初步完成工业化,然而,美国政府却依然以“守夜人”自居,出现了经济发展与社会进步严重脱节。这一时期,美国大部分州都已制定有关规制食品掺假的法律。但由于各州食品法皆从各自州情出发,许多规定并不一致,且无法应用于跨州性食品贸易。而同期的大多数国家,中央政府监管食品是普遍做法,这也要求联邦政府有所作为。

伴随铁路的延伸和统一大市场联系的日渐紧密,州际贸易日渐频繁,食品商业秩序越来越难以维持,这严重威胁到许多生产者、销售者和消费者的合法权益,出于安全考虑,他们纷纷要求国家应负起相应的责任,制定一部全国性的食品法。在美国社会的转型期间,洛厄尔的《论政府》、威尔逊的《国家论》等著作相继问世,西奥多·罗斯福成为美国总统后,开始践行国家干预思想。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代食品安全监管的特征及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述19世纪末20世纪初美国联邦层面的食品立法呼声产生的历史背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对国家食品安全管理的认识。

答案

一、选择题

1.B

【解析】

原始社会由于社会生产力低下,原始人群不得不采用集体劳作的生产方式和平均分配劳动产品的分配方式,所以答案选B。

2.D

【解析】

材料体现了明清时期高产作物的分布图,根据所学知识可知,玉米产于美洲,在明清时期传入中国,甘薯产于南美洲,在明清时期传入中国,这与新航路开辟有直接的关系,新航路的开辟促进了全球联系,促进农作物在各国和地区之间的传播,故D选项正确。

3.C

【解析】

由题干信息“最早”“化学添加剂”并结合所学可知,第二次工业革命时期化学工业的建立带来的结果,故C正确; A、B两项时期没有出现化学添加剂,应排除;D项不符合“最早”,应排除。

4.A

【解析】

据材料“中国杂交水稻之父、中国工程院院士袁隆平于1999年1月在杭州宣布,当今农业的一个世界性难题——超级水稻的培育技术将由中国人率先攻破”并结合所学知识可知,这反映了技术创新促进产业的更新发展,因此选A。B、C、D都不符合材料信息,排除。

5.D

【解析】

本题的问题是能促进农村冷链物流发展的财政政策,②④符合题意。本题的问题是能促进农村冷链物流发展的财政政策,不是国家制定标准,①不符合题意。降低企业进口高性能物流设备的贷款利率是国家促进农村冷链物流发展的货币政策,③不符合题意。故本题选D。

6.D

【解析】

题干说的是“内燃机被安装在拖拉机、播种机、脱粒机等机械上”“内燃机还被美国人安装在联合收割机上”,这都是指内燃机在农业方面中的运用,促进了农业机械化进程,而不是推动了工业生产,故选D,排除C;内燃机是德国人发明的,A不符合史实,而且题干也没有提到内燃机发明者,故排除;题干不是在说机器的噪声与人们生活的关系,而是说内燃机与农业生产之间的关系,所以B与题意无关,故排除。

7.D

【解析】

“小农场上的单位面积产出,并不低于大农场”等字眼意在强调小农场经营是有其优越性的,选项D符合题意,正确;材料不涉及农工比例失调问题,选项A不符合题意,排除;材料未涉及工业革命,选项B不符合题意,排除;出现这一现象的主要原因是小农场经营有优越性,而非人们返朴归真等因素,选项C不符合题意,排除。

8.B

【解析】

依据题干图示可知,反映的是明清时期高产农作物的传入,使得土地利用率提升,故B项正确;经济重心南移在南宋时期就已经完成,而且图示没有明确反映湖广地区农田垦殖,故A项错误;图示中不涉及人口持续增长,故C项错误;题干图示没有体现地理大发现与农耕文明遭遇的冲击,故D项错误。

9.C

【解析】

据材料“哥伦布大交换”“一场东西半球之间生物、人种、文化、传染病甚至思想观念的突发性交流”,结合所学知识可知,新航路开辟后,美洲的玉米、土豆丰富了世界的餐桌,故C项正确。黑奴成为美洲劳动力的来源,故A项排除。中国的丝绸、瓷器开始传入欧洲大陆在新航路开辟之前,故B项排除。天主教信仰由欧洲传入美洲和亚洲,故D项排除。

10.A

【解析】

据所学可知,16世纪50年代,马铃薯从秘鲁引进到西班牙,后经奥地利人推广到整个欧洲,后来由于在《圣经》中没有提及该食物,被教会禁用,到18世纪以后成为欧洲人的主食,故A项正确;据所学可知小麦、水稻、牛肉,本身就在欧洲,与题意不符合,故B、C、D项排除。

11.A

【解析】

题干中反映了原产于南美洲的菠萝传入并在英国成功种植,而油画时间是1675年,结合所学可知,这反映了新航路开辟促进了洲际间的物种交流,A项正确;17世纪,南美洲主要是葡萄牙、西班牙的殖民地,B项错误;工业革命开始于1765年,与题干时间不符,C项错误;资本主义世界市场的完全形成是在第二次工业革命后,与题干时间不符,D项错误。

12.A

【解析】

原始社会末期,生产工具的改进大大推动了生产力的发展。随着生产力的发展,个体劳动逐渐盛行。原来以氏族为单位的共同劳动,逐渐被以家庭为单位的个体劳动代替,生产资料相应地由氏族公有转为家庭私有。最早归家庭所有的主要是生产工具和牲畜,后来土地也变成了私有财产,这标志着私有制的确立,①②符合题意;故本题选A。

13.D

【解析】

甲骨文中已经有寓意春种、夏长、秋收、冬藏的记载,说明商朝时期农业活动已经有了四季之分,故选D项;甲骨文中有“春、夏、秋、冬”四字,但并不能据此说明甲骨文以记载农业为主要内容,排除A项;中国原始农业的起源早在商朝之前,排除B项;仅有“春、夏、秋、冬”四字不能说明古人注重记录农业活动,排除C项。

14.B

【解析】

“未造成任何”的说法过于绝对且不符合史实,故A项错误;材料说明新航路开辟推动各个地区物种的交流,有利于世界各地文明的交流和融合,故B项正确;材料中并未涉及新旧大陆的发展,故C项错误;材料中未涉及新旧大陆之间的经济互补,故D项错误。

15.A

【解析】

农业的出现使人类开始从食物采集者转变为食物生产者,故选A项。

16.D

【解析】

我国的原始农业是在黄河流域和长江流域分别形成规模,没有先后之分,故选D项;根据所学知识可知,我国原始农业是由采集经济向种植经济发展而来,我国是世界上最早培植粟和水稻的国家之一,我国北方以旱地的粟麦生产为主,A、B、C三项说法均正确,不符合题意。

17.C

【解析】

题干中反映的是18世纪亚欧物质生活的丰富和商品交流的广泛,在逐渐改变着亚欧人的生活,故选C项;A项不是“根本上”的体现,排除;世界市场最终形成是在20世纪初,排除B项;D项中的“经济全球化高潮”出现在20世纪90年代,排除。

18.B

【解析】

玉米原产于美洲,哥伦布发现美洲大陆后,把玉米带到西班牙。随着世界航海业的发展,玉米逐渐传到了世界各地,成为重要的粮食作物之一,故选B项。

19.B

【解析】

材料说明隋朝时期社会经济有较大发展,物资丰富,从而储备物资很多,故选B项;其他三项在材料中均不能反映,排除。

20.C

【解析】

题干中的相关史实均强调了大河的洪水泛滥等信息与古代农业文明有关,这说明大河与文明的产生及其形态密切相关,故C项正确。材料强调的不是人类早期文明产生的区域,故A项错误;材料没有强调洪水泛滥导致古代早期文明的毁灭,故B项错误;题干强调的是洪水泛滥对人类文明的影响,不是大河灌溉农业与人类文明的关联,故D项错误。

21.D

【解析】

题干材料讲的是神农氏制作农业耕种工具耒耜,教人们进行农业耕作,反映的是人们从食物采集者到食物生产者的变化,故D项正确。

22.C

【解析】

注意本题问的是外来因素,A、B、D三项均属于内在因素,故均可排除;C项属于外来因素,而且玉米、甘薯等高产作物的广泛种植,可以养活更多的人口,因此引起了清朝人口激增,故C项正确。

23.A

【解析】

从材料中的“美国政府制定农产品储备计划,由农产品信贷公司负责实施联邦农产品储备计划,农场主储备由政府提供低息贷款建造仓储设施”可知,其主要意图是通过仓储方式来减少市场上流通的农产品数量,进而稳定农产品价格,故A项正确;题干中未涉及资源保护,故B项错误;题干中的做法是减少市场供给,不是提高国内需求,故C项错误;材料没有体现改变经济发展模式,故D项错误。

24.D

【解析】

根据图片和材料“高”字反映的是一种建造在土台上的房子,其下部是土台中挖有一口地窖,可知当时人们懂得粮食储存,故D项正确。原始母系氏族公社时期就已经开始建筑房屋过定居生活,故A项错误;从图片中无法看出当时人们之间的劳动关系,故B项错误;从图片中无法得出房屋宽敞的结论,故C项错误。

25.B

【解析】

阶级的出现是生产力发展的必然结果,①正确。阶级社会的出现是社会的一种进步,排除②。私有制的出现,为阶级的分化提供了基础,③正确。生产力的发展是原始社会解体的根本因素,排除④。故①③符合题意,答案选B项。

二、非选择题

26. (1)备荒赈灾,安定民心;平抑粮价,调控市场;供养军队,备战应战。

(2)有助于防止因官员渎职而导致的仓储管理问题和混乱;有助于仓储制度的规范化;重视仓储法律的制定,对后世以法治仓产生深远影响。

27. 原因:马铃薯易于种植,产量高;欧洲人口的迅速增长导致粮食需求的增加;战乱的影响和战争的需要。影响:有助于维持人的生存和社会的稳定;有利于社会经济的发展。

28.(1)特征:体现了顺天应时、敬天法地的法制观念;在监管规范中体现了“礼”的思想;成文法与民间法相结合,且民间法起重要作用;民间组织在其中发挥着重要作用;重视严刑峻法而疏于预防。

影响:有利于打击假冒伪劣食品的生产;丰富和完善了古代律法;不能从根本上解决食品安全问题。

(2)历史背景:受传统的自由放任主义经济政策影响,美国联邦政府在食品立法调节方面处于滞后状态;以州食品法为核心的法律规制存在巨大差异;统一大市场的形成,生产分工日益全国化;其他国家中央政府监管食品的示范;国家干预主义思潮的兴起。

(3)认识:要加强并完善立法规范;应强化中央政府对食品安全管理的职能;必须建立严格的行业准入制度。

一、选择题

1.早期农村聚落采取集体生产、平均分配的生活方式的根本原因是( )

A.土地较少 B.生产力低下

C.血缘关系 D.共同劳动

2.下图是“明清高产作物分布图”。由此可以推断( )

A.工业革命后中国被卷入世界市场

B.中国传统经济结构开始瓦解

C.海上丝绸之路以物种交流为主

D.新航路开辟促进了全球联系

3.从三聚氰胺事件的重击、瘦肉精事件的炸雷、上海染色馒头的喧闹,到如今的塑化剂事件,食品安全问题已经成为国人心中挥之不去的梦魇。而这一系列食品安全问题的出现,背后都有化学添加剂的阴影。这类问题的出现最早可以追溯到( )

A.新航路的开辟 B.第一次工业革命

C.第二次工业革命 D.第三次科技革命

4.中国杂交水稻之父、中国工程院院士袁隆平于1999年1月在杭州宣布,当今农业的一个世界性难题——超级水稻的培育技术将由中国人率先攻破。这种杂交水稻亩产量超过800公斤,技术难题目前已经基本解决,3-5年内将大面积推广生产,这是世界水稻育种的又一次新的飞跃。材料反映了( )

A.技术创新促进产业的更新发展

B.科技发展导致农业商品化的提高

C.技术革命催生了新的产业部门

D.新技术革命引起产业结构的调整

5.南菜北运、黔货出山、跨境海鲜……面对巨大的市场需求,农村冷链物流建设还需要在发挥政策引导作用、完善标准、精准“补短”等方面发力。下列能促进农村冷链物流发展的财政政策是( )

①完善农产品冷链物流服务标准和技术标准

②加大对相关冷链物流企业的税收优惠力度

③降低企业进口高性能物流设备的贷款利率

④增加对农村流通服务网络建设的财政投入

A.①③ B.①④

C.②③ D.②④

6.19世纪晚期,内燃机被安装在拖拉机、播种机、脱粒机等机械上。机器的轰鸣声打破了田野的宁静气氛。内燃机还被美国人安装在联合收割机上,把谷物收割的速度提高了几十倍,后来又推广到世界各国。对上述材料理解最准确的是( )

A.美国人发明了内燃机

B.机器的噪声影响了人们的生活

C.内燃机推动了工业生产

D.内燃机推进了农业机械化

7.以坎贝尔为代表的新时代学者认为:十七十八世纪,英国至少在诺福克地区,农业改良的先锋并非大地主,而是作为佃农和自耕农的小农场主,小农场上的单位面积产出,并不低于大农场,在很多情况下,甚至比大农场还要高。十九世纪后期到二十世纪三十年代,在英国农业劳动力的构成中,雇佣劳动力的比例明显下降,而家庭劳动力的比例明显上升。出现这一现象的主要原因是( )

A.资本主义工业迅速发展,导致农工比例严重失调

B.工业革命促进农业生产发生革命性飞跃

C.社会生活节奏加快,人们返朴归真

D.小农场经营有优越性

8.就下图所提供的信息,某校学生提出的相关研讨主题比较恰当的是( )

A.湖广地区农田垦殖与经济重心南移

B.农作物结构变化与土地利用率提升

C.高产作物与明清之际人口持续增长

D.地理大发现与农耕文明遭遇的冲击

9.“哥伦布大交换”是生态史学的一种观点,是一场东西半球之间生物、人种、文化、传染病甚至思想观念的突发性交流。下列有关表述符合这一观点的是( )

A.黑奴成为欧洲工业革命劳动力来源

B.中国的丝绸、瓷器开始传入欧洲大陆

C.美洲的玉米、土豆丰富了世界的餐桌

D.天主教信仰由美洲传入欧洲和亚洲

10.地理大发现后,欧洲社会生活中出现了一种新的食物,由于《圣经》中没有提到这种食物,教会禁止人们食用,但是饥饿的穷人打破禁忌,此后这种食物迅速普及。以下选项中最有可能是该种食物的是( )

A.马铃薯 B.小麦

C.水稻 D.牛肉

11.下图是1675年的一幅油画,园艺师正在向英国国王查理二世敬献第一个在英格兰长出的菠萝。菠萝原产于南美洲,在当时的英格兰被称为“国王的水果”。该油画可以体现( )

A.新航路开辟促进洲际物种交流

B.南美洲已经成为英国的殖民地

C.工业革命促进农业技术的提高

D.资本主义世界市场的完全形成

12.原始社会末期,金属工具、牛耕等新的生产工具或方式的发明,直接促进了剩余产品的出现。对于剩余产品的不公平分配就是私有制的最早形式。私有制的产生( )

①与氏族制度的瓦解是同一过程

②是生产力发展到一定程度的结果

③以阶级和国家的产生为前提

④是贫富分化的结果

A.①② B.②③

C.①③ D.②④

13.在殷墟甲骨文中,已有“春、夏、秋、冬”四字。“春”字像植物生长的形状;“夏”字像草木繁茂之状;“秋”字像果实累累,谷物成熟;“冬”字则形如把谷物藏于仓廪之中。整体寓意春种、夏长、秋收、冬藏。由此可知( )

A.甲骨文以记载农业为主要内容

B.商朝是中国原始农业的起源

C.中国古人注重记录农业活动

D.商朝时期农业活动已有四季之分

14.新航路开辟以后,世界许多地区的植物种子被带回欧洲,经培育改良成为欧洲人的食物原料,如玉米、土豆等,欧洲人也将欧洲的一些植物种子带到殖民地进行培育生产,最终成为殖民地人民的重要食材。这说明新航路开辟( )

A.未给殖民地造成任何的打击和破坏

B.有利于世界各地文明的交流与融合

C.带来的物种交流助推新旧大陆发展

D.促进新旧大陆经济互补而共同发展

15.人类发展史上一次巨大的飞跃是食物生产的革命,即从食物采集者转变为食物生产者,其标志是( )

A.农业的出现 B.小农经济的产生

C.手工业的产生 D.火的使用

16.下列有关我国原始农业起源的表述,不正确的是( )

A.由采集经济向种植经济发展而来

B.是世界上最早培植粟和水稻的国家之一

C.北方以旱地的粟麦生产为主

D.由黄河流域向长江流域发展而来

17.到了18世纪,在亚欧人的饮食中,玉米和马铃薯的比重大大提高。从西欧到中国的土地上,美洲的豆类提供了蛋白质,番茄和辣椒提供了维生素,并使饮食有滋有味。花生和番茄在东南亚热带的土地上疯长,以丰厚的产出支撑着众多的人口。这一现象从根本上反映了( )

A.新航路开辟后“商业革命”方兴未艾

B.世界市场最终形成

C.经济交流改变了亚欧人的社会生活

D.经济全球化进入高潮

18.新航路的开辟带动了物种的交流,传入中国、非洲等地的美洲独有物种中除甘薯、土豆、辣椒、花生等之外,还有( )

A.棉花 B.玉米 C.小麦 D.橄榄

19.据史料记载,隋亡4年后,太原的官仓还存放着10多万匹布帛,贮藏的粮食可供当地几万军队吃上10年。长安的储备物资,直到隋亡20年后仍在使用。这说明隋朝( )

A北方仍然是全国的经济中心

B.社会经济得到较大发展

C.社会财富都集中到国家手中

D.贫富分化加剧导致灭亡

20.在《吉尔伽美什》史诗中有关于洪水的记载,在埃及有《尼罗河颂》,在中国有“大禹治水”的传说,这说明( )

A.人类早期的文明大多产生于大河流域

B.早期文明往往因为洪水泛滥而被毁灭

C.大河与文明的产生及其形态密切相关

D.大河灌溉农业是人类文明产生的基础

21.史书记载:“至于神农,人民众多,禽兽不足。于是神农因天之时,分地之利,制耒耜,教民农作。”上述材料反映的史实是( )

A.采集经济的出现 B.畜牧经济的出现

C.渔猎经济的出现 D.种植经济的出现

22.据记载,乾隆六年(1741年)第一次全国人口统计的数字为1.434 1亿,到乾隆六十年(1795年)时增长到2.969 6亿,远超此前历史上任何朝代。为清朝人口激增奠定物质基础的外来因素是( )

A.垦荒卓有成效,粮食作物实现丰收

B.丝绸之路畅通,吸引大量人口定居

C.玉米、甘薯等高产作物的广泛种植

D.国家废除丁税,隐藏人口失去意义

23.1933年,美国政府制定农产品储备计划,由农产品信贷公司负责实施联邦农产品储备计划,农场主储备由政府提供低息贷款建造仓储设施。该计划的主要目的是 ( )

A.调节市场供给,稳定农产品价格

B.加强资源保护,推动资源合理配置

C.提高国内需求,恢复社会经济

D.改变经济发展模式,强化政府职能

24.下图是甲骨文中的“高”字。“高”字反映的是一种建筑在土台上的房子,其下部是土台中挖有一口地窖。从这一文字的结构状况可以了解到的信息有( )

A.从商朝开始建筑房屋定居生活

B.当时社会各阶层共同享有财产

C.当时已实现居者有其屋且宽敞

D.当时已经开始进行粮食储存

25.随着生产的发展,产品出现了剩余,集体劳动逐渐被个体劳动所取代,由此产生了私有制,随之也出现了阶级,氏族中出现了贵族阶层和平民阶层。这表明( )

①阶级的出现是生产力发展的必然结果

②阶级和剥削的出现是社会的一种倒退

③私有制是社会阶级分化的前提和基础

④阶级分化是原始社会解体的根本因素

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

二、非选择题

26.阅读下列材料,回答问题。

材料一 古代中国是个农业文明古国,仓储制度历史悠久。有资料云:“夫仓谷者,所以广积贮、备凶荒、赡贫乏也。当岁之丰,加增铢两,取之于民而不患其苟;及岁之歉收,开仓廪,施赈粜,亦足以济众。”

材料二 经历了魏晋南北朝法制大混乱以后,唐朝统治集团格外重视以法治仓工作,隋朝和唐朝都有专门为仓储而制定的法律。唐朝长孙无忌的《唐律疏议》中有关仓储制度的条款有:……严惩失盗,五品以下官员出库都要经防卫主司搜检,因不搜检而发生盗窃案件,防卫主司应笞二十,并“计所盗之赃”之罪;杜绝损耗,因库址选择不当或晒粮食不及时造成损失的,以“坐赃论处”;提高效率,凡经批准出库的物资应迅速办理出库手续,“受给之官,无故留难”,迟滞一日笞五十,三日加一等,最重的可判徒一年之罪。

(1)根据材料一并结合所学知识,说明古代仓储发挥的社会职能和作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析唐朝制定有关仓储制度法律的意义。

27.土豆是老百姓餐桌上必不可少的一种蔬菜,同时它也是人们喜爱的美食。阅读材料,回答问题。

材料 在全球人口暴增的年代,使他们不致挨饿的那些美洲作物,最初其实是很低贱的食物,但天灾人祸的危机,为马铃薯创造了良机,马铃薯的特性正符合危机时人类的需求;如今,马铃薯是全世界第二大粮食作物。马铃薯在高海拔和严寒地区都能生长;马铃薯的单位面积产量惊人,而且种植几乎没有成本。1600年后,欧洲人口急速增加,前所未有的粮食危机随之出现,植物学家、改革人士、皇家专门调查委员会,开始想到用马铃薯解决危机。1641年英国入侵者在爱尔兰杀人放火捣毁庄稼,大多数农作物颗粒无收,唯有马铃薯在地下安然渡过了战火和严冬,使爱尔兰人得以渡荒抗灾。爱尔兰成为欧洲第一个以马铃薯为主食的地方。正如上述在爱尔兰所见,战争、饥荒把马铃薯打入了中欧、东欧。对于准备战争的政治家而言,它是军队最理想的粮食。普鲁士的腓特烈大帝在今天波兰和德国东部,积极推广马铃薯。最终这种作物征服全欧洲。

——摘编自[美]彭慕兰《贸易打造的世界》

依据上述材料说明马铃薯在近代欧洲成为一种主要粮食的原因和影响。

28.阅读材料,完成下列要求。

研究中国古代食品安全监管规则,向祖先寻求智慧,不失为解决当下食品安全问题的一种有效措施。

材料一 《礼记》中有“禽兽鱼鳖不中杀,不鬻于市”的说法,是指狩猎也应当遵从时节,对于没有按照时节捕杀的猎物,禁止在市场上交易。《唐律》中还依据封建社会礼制而对具有特定身份的人之间的犯罪行为进行了特殊规定,对于将有毒食品给尊长食用意欲谋害尊长的,按谋杀罪论处;给卑幼食用致其死亡的,按故意杀人罪论处。

宋代规定从事商业活动者必须加入行会并入册登记,以便监督检查,行会对其成员所出售商品的质量、物价等都有监督义务。到封建社会末期,明清两代的行会一直承担着监管食品安全的重要职责。在食品安全领域,法律的规定寥寥无几,而实践中食品安全案件却时有发生,这时候主要是民间法在起着重要的调节作用。

材料二 19世纪末的美国已经初步完成工业化,然而,美国政府却依然以“守夜人”自居,出现了经济发展与社会进步严重脱节。这一时期,美国大部分州都已制定有关规制食品掺假的法律。但由于各州食品法皆从各自州情出发,许多规定并不一致,且无法应用于跨州性食品贸易。而同期的大多数国家,中央政府监管食品是普遍做法,这也要求联邦政府有所作为。

伴随铁路的延伸和统一大市场联系的日渐紧密,州际贸易日渐频繁,食品商业秩序越来越难以维持,这严重威胁到许多生产者、销售者和消费者的合法权益,出于安全考虑,他们纷纷要求国家应负起相应的责任,制定一部全国性的食品法。在美国社会的转型期间,洛厄尔的《论政府》、威尔逊的《国家论》等著作相继问世,西奥多·罗斯福成为美国总统后,开始践行国家干预思想。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代食品安全监管的特征及其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简述19世纪末20世纪初美国联邦层面的食品立法呼声产生的历史背景。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对国家食品安全管理的认识。

答案

一、选择题

1.B

【解析】

原始社会由于社会生产力低下,原始人群不得不采用集体劳作的生产方式和平均分配劳动产品的分配方式,所以答案选B。

2.D

【解析】

材料体现了明清时期高产作物的分布图,根据所学知识可知,玉米产于美洲,在明清时期传入中国,甘薯产于南美洲,在明清时期传入中国,这与新航路开辟有直接的关系,新航路的开辟促进了全球联系,促进农作物在各国和地区之间的传播,故D选项正确。

3.C

【解析】

由题干信息“最早”“化学添加剂”并结合所学可知,第二次工业革命时期化学工业的建立带来的结果,故C正确; A、B两项时期没有出现化学添加剂,应排除;D项不符合“最早”,应排除。

4.A

【解析】

据材料“中国杂交水稻之父、中国工程院院士袁隆平于1999年1月在杭州宣布,当今农业的一个世界性难题——超级水稻的培育技术将由中国人率先攻破”并结合所学知识可知,这反映了技术创新促进产业的更新发展,因此选A。B、C、D都不符合材料信息,排除。

5.D

【解析】

本题的问题是能促进农村冷链物流发展的财政政策,②④符合题意。本题的问题是能促进农村冷链物流发展的财政政策,不是国家制定标准,①不符合题意。降低企业进口高性能物流设备的贷款利率是国家促进农村冷链物流发展的货币政策,③不符合题意。故本题选D。

6.D

【解析】

题干说的是“内燃机被安装在拖拉机、播种机、脱粒机等机械上”“内燃机还被美国人安装在联合收割机上”,这都是指内燃机在农业方面中的运用,促进了农业机械化进程,而不是推动了工业生产,故选D,排除C;内燃机是德国人发明的,A不符合史实,而且题干也没有提到内燃机发明者,故排除;题干不是在说机器的噪声与人们生活的关系,而是说内燃机与农业生产之间的关系,所以B与题意无关,故排除。

7.D

【解析】

“小农场上的单位面积产出,并不低于大农场”等字眼意在强调小农场经营是有其优越性的,选项D符合题意,正确;材料不涉及农工比例失调问题,选项A不符合题意,排除;材料未涉及工业革命,选项B不符合题意,排除;出现这一现象的主要原因是小农场经营有优越性,而非人们返朴归真等因素,选项C不符合题意,排除。

8.B

【解析】

依据题干图示可知,反映的是明清时期高产农作物的传入,使得土地利用率提升,故B项正确;经济重心南移在南宋时期就已经完成,而且图示没有明确反映湖广地区农田垦殖,故A项错误;图示中不涉及人口持续增长,故C项错误;题干图示没有体现地理大发现与农耕文明遭遇的冲击,故D项错误。

9.C

【解析】

据材料“哥伦布大交换”“一场东西半球之间生物、人种、文化、传染病甚至思想观念的突发性交流”,结合所学知识可知,新航路开辟后,美洲的玉米、土豆丰富了世界的餐桌,故C项正确。黑奴成为美洲劳动力的来源,故A项排除。中国的丝绸、瓷器开始传入欧洲大陆在新航路开辟之前,故B项排除。天主教信仰由欧洲传入美洲和亚洲,故D项排除。

10.A

【解析】

据所学可知,16世纪50年代,马铃薯从秘鲁引进到西班牙,后经奥地利人推广到整个欧洲,后来由于在《圣经》中没有提及该食物,被教会禁用,到18世纪以后成为欧洲人的主食,故A项正确;据所学可知小麦、水稻、牛肉,本身就在欧洲,与题意不符合,故B、C、D项排除。

11.A

【解析】

题干中反映了原产于南美洲的菠萝传入并在英国成功种植,而油画时间是1675年,结合所学可知,这反映了新航路开辟促进了洲际间的物种交流,A项正确;17世纪,南美洲主要是葡萄牙、西班牙的殖民地,B项错误;工业革命开始于1765年,与题干时间不符,C项错误;资本主义世界市场的完全形成是在第二次工业革命后,与题干时间不符,D项错误。

12.A

【解析】

原始社会末期,生产工具的改进大大推动了生产力的发展。随着生产力的发展,个体劳动逐渐盛行。原来以氏族为单位的共同劳动,逐渐被以家庭为单位的个体劳动代替,生产资料相应地由氏族公有转为家庭私有。最早归家庭所有的主要是生产工具和牲畜,后来土地也变成了私有财产,这标志着私有制的确立,①②符合题意;故本题选A。

13.D

【解析】

甲骨文中已经有寓意春种、夏长、秋收、冬藏的记载,说明商朝时期农业活动已经有了四季之分,故选D项;甲骨文中有“春、夏、秋、冬”四字,但并不能据此说明甲骨文以记载农业为主要内容,排除A项;中国原始农业的起源早在商朝之前,排除B项;仅有“春、夏、秋、冬”四字不能说明古人注重记录农业活动,排除C项。

14.B

【解析】

“未造成任何”的说法过于绝对且不符合史实,故A项错误;材料说明新航路开辟推动各个地区物种的交流,有利于世界各地文明的交流和融合,故B项正确;材料中并未涉及新旧大陆的发展,故C项错误;材料中未涉及新旧大陆之间的经济互补,故D项错误。

15.A

【解析】

农业的出现使人类开始从食物采集者转变为食物生产者,故选A项。

16.D

【解析】

我国的原始农业是在黄河流域和长江流域分别形成规模,没有先后之分,故选D项;根据所学知识可知,我国原始农业是由采集经济向种植经济发展而来,我国是世界上最早培植粟和水稻的国家之一,我国北方以旱地的粟麦生产为主,A、B、C三项说法均正确,不符合题意。

17.C

【解析】

题干中反映的是18世纪亚欧物质生活的丰富和商品交流的广泛,在逐渐改变着亚欧人的生活,故选C项;A项不是“根本上”的体现,排除;世界市场最终形成是在20世纪初,排除B项;D项中的“经济全球化高潮”出现在20世纪90年代,排除。

18.B

【解析】

玉米原产于美洲,哥伦布发现美洲大陆后,把玉米带到西班牙。随着世界航海业的发展,玉米逐渐传到了世界各地,成为重要的粮食作物之一,故选B项。

19.B

【解析】

材料说明隋朝时期社会经济有较大发展,物资丰富,从而储备物资很多,故选B项;其他三项在材料中均不能反映,排除。

20.C

【解析】

题干中的相关史实均强调了大河的洪水泛滥等信息与古代农业文明有关,这说明大河与文明的产生及其形态密切相关,故C项正确。材料强调的不是人类早期文明产生的区域,故A项错误;材料没有强调洪水泛滥导致古代早期文明的毁灭,故B项错误;题干强调的是洪水泛滥对人类文明的影响,不是大河灌溉农业与人类文明的关联,故D项错误。

21.D

【解析】

题干材料讲的是神农氏制作农业耕种工具耒耜,教人们进行农业耕作,反映的是人们从食物采集者到食物生产者的变化,故D项正确。

22.C

【解析】

注意本题问的是外来因素,A、B、D三项均属于内在因素,故均可排除;C项属于外来因素,而且玉米、甘薯等高产作物的广泛种植,可以养活更多的人口,因此引起了清朝人口激增,故C项正确。

23.A

【解析】

从材料中的“美国政府制定农产品储备计划,由农产品信贷公司负责实施联邦农产品储备计划,农场主储备由政府提供低息贷款建造仓储设施”可知,其主要意图是通过仓储方式来减少市场上流通的农产品数量,进而稳定农产品价格,故A项正确;题干中未涉及资源保护,故B项错误;题干中的做法是减少市场供给,不是提高国内需求,故C项错误;材料没有体现改变经济发展模式,故D项错误。

24.D

【解析】

根据图片和材料“高”字反映的是一种建造在土台上的房子,其下部是土台中挖有一口地窖,可知当时人们懂得粮食储存,故D项正确。原始母系氏族公社时期就已经开始建筑房屋过定居生活,故A项错误;从图片中无法看出当时人们之间的劳动关系,故B项错误;从图片中无法得出房屋宽敞的结论,故C项错误。

25.B

【解析】

阶级的出现是生产力发展的必然结果,①正确。阶级社会的出现是社会的一种进步,排除②。私有制的出现,为阶级的分化提供了基础,③正确。生产力的发展是原始社会解体的根本因素,排除④。故①③符合题意,答案选B项。

二、非选择题

26. (1)备荒赈灾,安定民心;平抑粮价,调控市场;供养军队,备战应战。

(2)有助于防止因官员渎职而导致的仓储管理问题和混乱;有助于仓储制度的规范化;重视仓储法律的制定,对后世以法治仓产生深远影响。

27. 原因:马铃薯易于种植,产量高;欧洲人口的迅速增长导致粮食需求的增加;战乱的影响和战争的需要。影响:有助于维持人的生存和社会的稳定;有利于社会经济的发展。

28.(1)特征:体现了顺天应时、敬天法地的法制观念;在监管规范中体现了“礼”的思想;成文法与民间法相结合,且民间法起重要作用;民间组织在其中发挥着重要作用;重视严刑峻法而疏于预防。

影响:有利于打击假冒伪劣食品的生产;丰富和完善了古代律法;不能从根本上解决食品安全问题。

(2)历史背景:受传统的自由放任主义经济政策影响,美国联邦政府在食品立法调节方面处于滞后状态;以州食品法为核心的法律规制存在巨大差异;统一大市场的形成,生产分工日益全国化;其他国家中央政府监管食品的示范;国家干预主义思潮的兴起。

(3)认识:要加强并完善立法规范;应强化中央政府对食品安全管理的职能;必须建立严格的行业准入制度。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化