第三单元9《说“木叶”》导学案-高一语文统编版(2019)必修下册

文档属性

| 名称 | 第三单元9《说“木叶”》导学案-高一语文统编版(2019)必修下册 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 237.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 14:32:11 | ||

图片预览

文档简介

班级:

姓名:

8.《说“木叶”》

素养目标

1.理解“树叶”和“木叶”以及“落叶”和“落木”的不同意味,从而明确“木叶”的艺术特征,把握其在古典诗词中的意蕴。

2.理清课文线索,弄清议论文“发现问题—分析问题—得出结论”的结构特征。

3.结合诗歌“意象”“意境”品味诗歌语言暗示性。

课文预习案(任务一)

一、作者介绍

林庚(1910—2006),字静希,北京大学中文系教授。现代诗人、古代文学学者、文学史家,著有《春夜与窗》、《问路集》、《空间的驰想》等六部诗集;在唐诗和楚辞的研究中卓有建树,著有《中国文学史》、《诗人屈原及其作品研究》、《诗人李白》、《唐诗综论》等十一部文集。

他人评价:静希师首先是一位诗人,是一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致。他有博大的胸怀和兼容的气度……他有童心,毫不世故;他对宇宙和人生有深邃的思考,所以他总能把握住自己人生的方向。

——袁行霈

二、资料链接

不落言筌:不在语言运用上留下用工的痕迹。

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。——屈原《九歌》

庭中有奇树,绿叶发华滋。攀条折其荣,将以遗所思。馨香盈怀袖,路远莫致之。此物何足贵?但感别经时。——《汉乐府·古诗十九首》

语言建构与运用(任务二)

1、标注字音,朗读课文

袅袅

灼灼

涔阳

窸窣

照浦

亭皋

万应锭

迢远

褒

寒砧

言筌

2、解释词义

袅袅

——形容微风吹拂的样子。

灼灼

——明亮鲜艳的样子。

寒砧

——寒秋的捣衣声。诗词中常用来象征凄凉萧瑟的景象。砧,捣衣石。

亭皋

——水边的平地。亭,平;皋,水旁地。

萧萧

——此处形容草木摇落的声音。

窸窣

——象声词。文中指叶落的细小的声音。

歧路

——岔路。

冉冉

——形容枝条柔弱下垂的样子。

翩翩

——飞舞的样子。

缠绵

——文中形容叶对枝情深意厚,难以解脱,是活化的拟人辞格的运用。

绵密

——稠密的样子。

根据你的理解,选用“木”(木叶)(落木)、“树”(高树)、“叶”补全诗句。并说明为何要这样填写?

(1)(

)落雁南度,北风江上寒。

《早寒江上有怀》

[孟浩然]

(2)绿(

)村边合,青山郭外斜。

《过故人庄》

[孟浩然]

(3)一字无题处,落(

)都愁。

《八声甘州》

[张炎]

(4)洞庭始波,(

)微脱。

《月赋》

[谢庄]

(5)后皇嘉(

),橘徕服兮。《橘颂》

[屈原]

(6)秋月照层林,寒风扫(

)。

《答柳恽》

[吴均]

(7)风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉(

)清圆。

《满庭芳》

[周邦彦]

(8)帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮(

)下。

《九歌》

[屈原]

(9)沉舟侧畔千帆过,病(

)前头万(

)春。《酬乐天扬州初逢席上见赠》

[刘禹锡]

(10)国破山河在,城春草(

)深。《春望》

[杜甫]

(11)野芳发而幽香,佳(

)秀而繁阴。

《醉翁亭记》

[欧阳修]

(12)上有无花之古(

),下有伤心之春草。

《灞陵行送别》

[李白]

参考:

(1)木落雁南度,北风江上寒。

秋风乍起,树叶飘零,大雁南飞,诗人站在长江边上遥望云端,思念自己的家乡和亲人。

(2)绿树村边合,青山郭外斜。

走进村里,作者顾盼之间竟是这样一种清新愉悦的感受。这两句上句漫收近境,绿树环抱,显得自成一统,别有天地;下句轻宕笔锋,郭外的青山依依相伴,则又让村庄不显得孤独,并展示了一片开阔的远景。这个村庄座落平畴而又遥接青山,使人感到清淡幽静而绝不冷傲孤僻。正是由于“故人庄”出现在这样的自然和社会环境中,所以宾主临窗举杯。

一个普通的农庄,一回鸡黍饭的普通款待,被表现得这样富有诗意。

(3)满腔的幽怨无处书写,就连片片枯叶上都是忧愁。

(4)意为洞庭湖水开始荡漾起波澜,树叶也片片地凋零。此两名烘托秋月初升之境,营造了一种孤独凄楚的氛围。

(5)橘,这天地间美好的树呀,生下来就适应当地的水土。徕,通来,句中助词,

(6)描写了一幅寒风阵阵,木叶尽脱的景象,渲染出边地秋天的肃杀气氛,暗示友人行旅的艰险。

秋月照在层层的高岭之上,令人感到凄清而幽冷,寒风吹拂着高高的树木,枯黄的树叶纷纷飘零。“扫”字下得极有力,使人想见寒风阵阵,木叶尽脱的景象,渲染出了边地秋天的萧杀气氛。这里的“月”、“风”、等天象与“层岭”、“高木”、等景物结合起来构成了索莫而壮阔的画面,柳恽旅途的艰险与辽远于此可见。

(7)风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉树清圆。该词表达出作者仕途失意,流落他乡的苦况。

(8)袅袅兮秋风,洞庭波兮(

)下。

湘夫人降落在北洲之上,极目远眺啊使我惆怅,树木轻摇啊秋风初凉,

洞庭起波啊树叶落降。

全诗描写湘君追怀湘夫人的情景。湘君来到湘江边与湘夫人约会,但湘夫人却只降临在江北的沙洲之上,湘君远远望去,心中愁苦万分。

(9)木:除了枝繁叶茂、一片葱茏处,哪有一点“落叶”的因素?

也有“密密层层浓阴”的联想。并没有表现叶落“空阔”“干燥”“疏朗”的形象。

(10)(11)木用在了春季:

(12)岸上古树已无鲜花,岸边有伤心的春草,萋萋蓠蓠。“树”也用来被古诗人描写枝干枯秃,少叶或是无叶的疏朗形象。

思考:作者提到的情况是绝对的吗?

(1)“树”很多时候是能让人联想到“密密层层浓阴”的,但也有不少时候并非如此。

(2)实际上,古人诗文中也常将“树”“木”连用,且二者的意义一致。

(3)意象的常见“暗示性”。

总结:同一个词语(“木”或“树”)有时可以表达完全相反的意境,不同的词语(“木”或“树”)有时也可以表达完全相同的意境,不能一概而论。

屈原(冒险)创用了“木叶”,诗人们便钟爱“木叶”(可能在屈原之前,有一个和林庚先生一样有名的文艺评论家,也写了一篇文章,《说“叶”》,但是屈原并没有采用这一说法,而是创用了另外一个鲜明的词,并且收到了良好的效果。)

作者在这里也(冒险)(文中第4段“似乎应该研究一下……”中“似乎”一词表明:作者也知道,不可能将所有“木叶”的例子举完,而且有可能古人在秋季使用了“树”这一说法但是创造出了更鲜明的效果;或者在春季作者也使用了“木叶”(木)这一说法,但是也很有特点。)告诉我们:在哪里应该用什么样的词,应该根据语境来确定,不要跟随前人的步伐,而是应该大胆创新,使用更加鲜明的词,你能做到吗?

思维提升与发展(任务三)

一、整体把握

1.理清课文结构:

请快速阅读文章第1、2、3段,说说文中引用大量诗句分别是为了说明哪些现象?

阅读指导:快速阅读,可以将文中出现的例子先放一边,注意作者举例的前后出现的关键语句,也就是各段的中心句,掌握主要内容。

参考:(板书)

第一段:从屈原创用“木叶”,诗人们使钟爱“木叶”;

第二段:(1)“木叶”就是“树叶”;

(2)见“树”见“叶”不见“树叶”;

(3)常见“木叶”、“木”。

第三段:“木”字是关键(穿插讲解形象思维)

所谓形象思维,也就是艺术家在创作过程中始终伴随着形象、情感以及联想和想象,通过事物的个别特征去把握一般规律从而创作出艺术美的思维方式。形象思维始终伴随着感情形象思维,离不开想象和联想。

通俗地说,形象思维:“摆在这的东西未必是全部。”

举例:

《天净沙·秋思》

马致远

枯藤老树昏鸦。小桥流水人家。古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

参考:枯藤缠着老树,黄昏时树梢上盘旋着将要归巢的乌鸦;小桥流水潺潺,旁边住着几户人家。古道漫漫,西风萧瑟,一位旅行者骑着疲乏的瘦马。夕阳已西下,无限悲伤的人飘泊在这荒远的地方。

在深秋的黄昏,这个浪迹天涯的游子所见所感是什么?“枯藤、老树、昏鸦、古道、西风、瘦马。”这些东西都是萧瑟凄凉、衰败疲惫、缺乏生机的。触情生情,怎不引起游子的悲哀呢?

看到枯藤老树瘦马等,他会联想到自己穷愁潦倒得没用了。看到黄昏的乌鸦,他会想乌鸦晚上还有个巢,而自己有家归不得,连乌鸦也不如。“小桥、流水、人家”好像一幅清新淡远的水彩画,充满安逸而甜蜜的情趣,那里的农家小院一家老小团圆和美。但是,这和游子漂泊异乡,孤单寂寞,恰好形成鲜明的对比,会使他倍感凄凉,增加思念家园和亲人的愁苦。

在这首元曲中,作者以自己的思想感情为指导,将孤立的自然景观精巧的组合在一起,形成了一幅暮色苍茫的秋野图(境)。以景托情,表现了天涯游子的苦楚和悲伤(意),创造出凄凉的意境,形象鲜明,内涵深邃,产生了强烈的艺术感染力。

所见是

隐含的是:衰败、凄凉、孤寂的意象。

2.阅读课文第二部分,弄清“树”

、“叶”

、“树叶”

和“落叶”

、“木叶”和“落木”的特征,完成表格。(5分钟)

(学生品读,合作,讨论,归纳,展示。教师适时点播,评价,师生共同明确。)

二、问题探究

1.请找出有关“树”

、“叶”

、“树叶”

和“落叶”

、“木叶”和“落木”的诗句,并根据诗句分析这些意象出现的季节、外在的特征和内在的涵义。

(板书“树”字并明确)

树叶

使用场合:春夏;

特征:繁茂的枝叶,枝叶的绿色,树干褐绿色,饱满;

意味:密密层层,浓阴满地。

(把树换成木,就成了“木叶”,

板书木字,这个意象有何特点?)

木叶

使用场合:秋风叶落;

特征:木质的树干,隐含落叶的因素,微黄,干燥;

意味:空阔,疏朗的清秋气息,有飘零意味,会让人感伤

,离人的叹息,游人的漂泊。

(

把叶字去掉,前面加一个落字,板书落字,又有什么细微的变化?)

落木

场合:深秋;

特征:空阔。

(四个字画成叶子的形状)

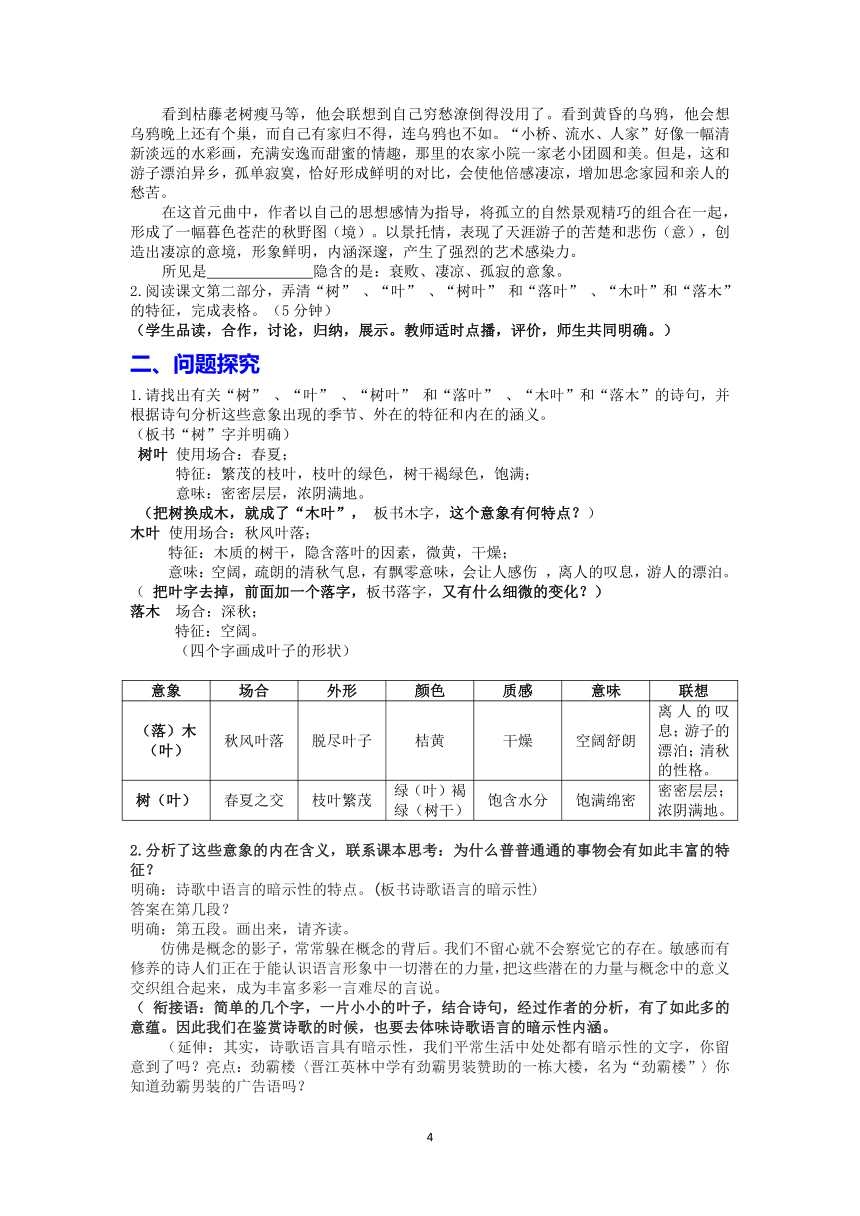

意象

场合

外形

颜色

质感

意味

联想

(落)木(叶)

秋风叶落

脱尽叶子

桔黄

干燥

空阔舒朗

离人的叹息;游子的漂泊;清秋的性格。

树(叶)

春夏之交

枝叶繁茂

绿(叶)褐绿(树干)

饱含水分

饱满绵密

密密层层;

浓阴满地。

2.分析了这些意象的内在含义,联系课本思考:为什么普普通通的事物会有如此丰富的特征?

明确:诗歌中语言的暗示性的特点。(板书诗歌语言的暗示性)

答案在第几段?

明确:第五段。画出来,请齐读。

仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

(

衔接语:简单的几个字,一片小小的叶子,结合诗句,经过作者的分析,有了如此多的意蕴。因此我们在鉴赏诗歌的时候,也要去体味诗歌语言的暗示性内涵。

(延伸:其实,诗歌语言具有暗示性,我们平常生活中处处都有暗示性的文字,你留意到了吗?亮点:劲霸楼〈晋江英林中学有劲霸男装赞助的一栋大楼,名为“劲霸楼”〉你知道劲霸男装的广告语吗?

劲霸男装15秒广告词:

A:明天走?

B:放心吧,从小到大没输过你。

A:有你的!

B:混不好我就不回来了。(转换镜头,某男站在楼顶,手按台阶向远方呼喊)

背景音:给你这样的男人。

劲霸男装:专注夹克28年。

暗示意味:两兄弟?两知己?两哥们?“混不好我就不回来了”——一个勇敢、坚韧、积极阳光的很MAN的男人形象。

在该系列的“父子篇”、“夫妻篇”、“亲子篇”、“兄弟篇”等广告片中,主人公都有双手举起,振臂鼓劲的动作,形象传神地传达了一个男人拼搏、进取、奋争、超越、胜利的精神世界。

(“脑白金”广告语:“只收脑白金”“还收脑白金”)

诗歌举例分析:

《寻隐者不遇》

贾岛

松下问童子。言师采药去。只在此山中。云深不知处。

暗示意味:

这首诗的特点是寓问于答。“松下问童子”,必有所问,而这里把问话省略了,只从童子所答“师采药去”这四个字而可想见当时松下所问是“师往何处去”。接着又把“采药在何处”这一问句省掉,而以“只在此山中”的童子答辞,把问句隐括在内。最后一句“云深不知处”,又是童子答复对方采药究竟在山前、山后、山顶、山脚的问题。明明三番问答,至少须六句方能表达的,贾岛采用了以答句包赅问句的手法,精简为二十字。这种“推敲”就不在一字一句间了。

这首诗的抒情特色是在平淡中见深沉。一般访友,问知他出,也就自然扫兴而返了。但这首诗中,一问之后并不罢休,又继之以二问三问,其言甚繁,而其笔则简,以简笔写繁情,益见其情深与情切。而且这三番答问,逐层深入,表达感情有起有伏。“松下问童子”时,心情轻快,满怀希望;“言师采药去”,答非所想,一坠而为失望;“只在此山中”,在失望中又萌生了一线希望;及至最后一答:“云深不知处”,就让诗人惘然若失,无可奈何。

郁郁青松,悠悠白云,这青与白,这松(风骨)与云(高洁),它的形象与色调恰和云山深处的隐者身份相符。而且未见隐者先见其画,青翠挺立中隐含无限生机;而后却见茫茫白云,深邃杳霭,捉摸无从,令人起秋水伊人无处可寻的浮想。从造型的递变,色调的先后中也映衬出作者感情的与物转移。

诗中隐者采药为生,济世活人,是一个真隐士,所以贾岛对他有高山仰止的钦慕之情,诗中白云显其高洁,苍松赞其风骨,写景中也含有比兴之义。惟其如此,钦慕而不遇,就更突出其怅惘之情了。另外,作者作为一个封建社会的知识分子离开繁华的都市,跑到这超尘绝俗的青松白云之间来“寻隐者”,其原因也是耐人寻味,引人遐想的。

审美鉴赏与创造(任务四)

中国古典诗歌的多义性

袁行霈

关于中国古典诗歌的启示义,关于中国古典诗歌的启示义,我大致分为以下五类:双关义、情韵义、象征义、深层义、言外义。……

在一般场合下,使用语言的时候,一个词只传达一种意义,而排斥它的其他意义,以避免发生歧义。而双关却是让两个意义并存,读者无法排斥掉其中任何一个。

双关义可以借助多义词造成。例如,“远”有两种意义:远近的“远”,表示空间的距离长;久远的“远”,表示时间的距离长。《古诗十九首》中“相去日已远,衣带日已缓”的“远”字,就可以作这两种不同的解释,或者两方面的意思都有。关于这个“远”字的双关义,朱自清先生在《诗多义举例》里已经讲得很清楚了。又如贺知章的《咏柳》:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”前两句用碧玉形容柳树,一树绿柳高高地站在那儿,好像是用碧玉妆饰而成的。碧玉的比喻显出柳树的鲜嫩新翠,那一片片细叶仿佛带着玉石的光泽。这是碧玉的第一个意思。碧玉还有另一个意思,南朝宋代汝南王小妾名叫碧玉,乐府吴声歌曲有《碧玉歌》,歌中有“碧玉小家女”之句,后世遂以“小家碧玉”指小户人家出身的年轻美貌的女子。“碧玉妆成一树高”,可以想象那袅娜多姿的柳树,宛如凝妆而立的碧玉。这是碧玉的第二个意思。碧玉这个词本来就有这两种意思,而在这首诗里两方面的意思似乎都有,这就造成了多义的效果。又如,“虚室”这个词,陶渊明在《归园田居》里两次用到它:“户庭无尘杂,虚室有余闲。”“白日掩荆扉,虚室绝尘想。”前一个“虚室”与“户庭”对举,后一个“虚室”与“荆扉”连用,可以理解为虚空闲静的居室。然而,“虚室”又见于《庄子·人间世》:“瞻彼阕者,虚室生白,吉祥止止。”陆德明《经典释文》引司马彪云:“室比喻心,心能空虚,则纯白独生也。”陶渊明所说的“虚室”又是用《庄子》的典故,指自己的内心而言。在陶诗里这两种意思都有,造成多义性。

双关义还可以借助同音词造成,南朝民歌里有大量这类例子,如以莲花的“莲”双关爱怜的“怜”,以丝绸的“丝”双关思念的“思”。刘禹锡的《竹枝词》:“杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨,道是无晴却有晴。”以阴晴的“晴”双关爱情的“情”,也属于这一类。

双关义在诗的多义性里是最简单的一种,无须赘述了。

文化的传承与发展(任务五)

素材挖掘

【素材清单】

文章由诗人们钟爱的“木叶”人手,对中国古典诗歌用“木叶”而不用“树叶”,又由“木叶”发展为“落木”的原因,对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”、“木叶”与“落木”所造成的诗的意境的差别,作出了极为精细的美学剖析;从而阐发了古典诗歌语言富于暗示性的特征。

【写作素材】

1、林庚先生既是一位诗人,也是一位学者,尤其是对中国诗的研究,有其独到的理解、欣赏和观点。在《说“木叶”》中,他从人们最为熟悉、习以为常的木叶说起,援引了大量的诗句,分析了中国古典诗歌用“木叶”而不用“树叶”,又由“木叶”发展为“落木”的原因,经过深入的研究,从“木叶”蕴涵着丰富的内容发现诗歌的语言是有尽的,但它包含的意思,给予读者的暗示、启发则是无尽的。正如林先生所说:“诗歌能于一瞬见千古,于微小显大千,能使我们超越有限直面无限。”“读诗”不只是停留在理解的层面,应该是有见识地深入阅读、欣赏,取得走入诗境的“得受用”,即与作者同呼吸、共命运。读出表面文字后深藏的内涵,从而进入到艺术形象的领域。

2、林庚与季羡林、吴组缃、李长之在早年并称为“清华四剑客”,与吴组缃、王瑶、季镇淮并称为“北大中文四老”。北大教授葛晓音曾以“诗性与理性的完美结合”来概括林庚的学术道路。林庚在学术上最突出的成就表现在研究中国文学史上,其中楚辞和唐诗研究是他的双壁,在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”。

与“盛唐气象”紧相连接的,是他奵盛唐诗歌的另一艺术概括——“少年精神“。95岁时,先生对毕生的诗路历程做了回眸。先生断然否定了戴望舒、李金发等人的论断:“不,我不是现代派。”其时,弟子们送给他十六个字:建安风骨,盛唐气象:少年精神,布衣情怀。先生蔼然颔首。

日月经天,江河行地,先生的情怀,高山景行!

3、80年代初,林庚先生上了一堂“告别课”。那天,林先生穿着一身笔挺的新衣服,满头的白发也梳得“一丝不苟”。他讲《红楼梦》,讲古典诗词,口若悬河,滔滔不绝。那风度,那气派令人为之神往。为了这一堂课,林先生整整准备了—两个月。半个多世纪的教学生涯,本来已经不用备课,可是先生说要讲出最高的水准来,必须一个字一个字地写好教案。讲完这节课,先生回家后大病了一场。

4、《说“木叶”》一文中,我们不难看出我国著名诗人、学者林庚先生对中国古典文学诗歌的熟稔程度,很多诗句信手拈来,对每一个诗句的分析细致入微,对其中任何一点情感的体会细膩深刻,充分展现出林庚先生深厚的古典文学功底。然而,林庚先生的初衷并不在文学上,是偶然的兴趣使他走向了诗歌的创作之路。

5、袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下——屈原《丸歌》

秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归——刘彻《秋风辞》

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜——曹丕《燕歌行》

荆溪白石出,天寒红叶稀——王维《山中》

木落雁南渡,北风江上寒——孟浩然《早寒有怀》

秋风生渭水,落叶满长安——贾岛《忆江上吴处士》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来——杜甫《登高》

西宫南内多秋草,落叶满阶红不扫——自居易《长恨歌》

夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨——欧阳修《木兰花》

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠——范仲淹《苏幕遮》

【素材激活】

诗人学者一肩挑的林庚

他是一位诗人,一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致;他是一位学者,一位有博大的胸怀和兼容的气度,对宇宙和人生有深邃的思考的“九五之尊”,留给后人“大阳般明朗的形象”;他是一位导师,一位“有童心,毫不世故”的导师,始终坚守他的布衣精神,以平常心,做平常事,过平常日子。

他为人治学都是那样率真洒脱。他爱生活,爱家人,爱学生,爱诗歌,爱音乐,爱运动……他当年在清华大学上学时,是学校篮球队的前锋,直到他九十高龄时,还常在院子里引吭高歌威尔第和莫扎特的歌剧……在林先生身上,始终闪耀着盛唐的少年精神。

写作运用:

《说“木叶”》围绕“木叶”举出古典诗歌中的大量实的例。“木叶”有落叶的微黄与干燥之感,带来了整个疏朗的清秋气息。作者由诗人们钟爱的“木叶”人手,解析了树、树叶、木叶之间细微的差异,重点分析了木与树相同又不同的地方,通过精到的比较、分析,阐发了诗歌语言暗示性的特质。等相关的话题、材料和命题作文。

上述素材可以应用在“锤炼”“推敲”“暗示”“象征”“联想”“意象”“阅读”“暗示”“传统文化与流行文化”“深阅读与浅阅读”“欣赏”“兴趣”“艺术的魅力”等相关话题、材料和命题作文中。

角度一:阐述与“锤炼”“推敲”相关的话题

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,这句诗对仗工整、意境悠远。诗人站在江边,听树叶萧然飘飘、看长江波涛滚滚,不由得感慨万千。仔细推敲,“落木”,一词正如《说“木叶”》林先生所说,不仅有动感,更有秋韵的质感,真是熨帖极了。木,不但让人想起树干,还能让人想到木的颜色。可见,在文学语言的运用上,确需提倡语言的推敲和锤炼,无论是炼字还是炼句都是非常必要的。

角度二:阐述与“暗示”“象征”“联想”“意象”相关的话题

我国是诗的国度,从劳动中产生了诗歌,到唐代就已达到顶峰。古代诗歌的意象,都有固定的感情倾向,这是千百年来文化积淀的成果。例:柳,姿态婀娜,摇曳多姿,受到历代文人墨客的青睐,常用来作为抒情言志的对象,唐诗中的咏柳佳作更是不可胜数。“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。”相传长安东有一桥名为灞桥,汉人送客到此折柳赠别,因此后世就习惯用“折柳”来作为赠别和送别之词,“柳”和“留”谐音,于是“柳”就有了惜别的意义在里面。所以王维就有“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的赠别名句,而柳永的“今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月”也更觉得离别后的萧索凄凉。

运用范例

1、文学作品中,一个字精妙与否,足以决定作品是流光溢彩,还是黯然失色。尤其是我们的古典诗词,用简短的几个字,造就的却是丰富的情感与博大的意境,使人读后满口余香,却是妙处难与君说。

暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉到它的存在。敏感细心而又多情的诗人们,他能够从现实生活中,从语言形象中,认识到一些潜在的东西。这些东西与所谓的概念交织结合,就成为诗。因而诗的语言就有很强的暗示性,有着只可意会不可言传的美妙功能。我们在欣赏诗歌时,不知不觉地就会受到它的感染和启发。因此,我们在欣赏诗歌时,就要注意去体会诗歌语言的暗示性,体会诗中潜在的形象。

2、“青青河畔草,郁郁园中柳”,“枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草”,草与柳在古代诗词中一直经常这样地同时并见,要说明其间的缘故,根本上还是因为都涉及到春天。“杨柳东风树,青青夹御河”,“野火烧不尽,春风吹又生”,柳树是代表着春风的,而草则又与春风共其命运。“池塘生春草,园柳变鸣禽”,春回大地的信息,首先就体现在草与柳的变化上。“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”,只是那么一星星若有若无的草的痕迹,便宣告了春天的来临。“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦;不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,柳枝上刚萌发出点点的细叶,料峭的春风便已来到了人间。这个细叶,诗词中又称为“柳眼”,仿佛在说碧玉妆成的柳树,忽然从睡梦中一觉醒来,睁开了眼睛,同时也就是春天的开始了。所谓“风回小院庭芜绿,柳眼春相续”,草透出了绿意,柳睁开来眼睛,这是多么富于生意的绿色世界啊。

世界是绿色的,可是诗人却爱说“青青河畔草”,“青青夹御河”,“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”。“柳色新”自是嫩绿色,所谓“看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识”,可是却非说“青青”不可。春天叫做青春;“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”,“青春复随冠冕入,紫禁正耐烟花绕”。而春游也叫做踏青,却不说踏绿。春天唤做青阳,春神名曰青帝,少年称为青年,那么到底是谁代表着春天呢?

绿与青原是相近的颜色,所以青天又称碧落、碧空,碧也就是绿。绿草可以称为青草,绿柳却不能称为青柳,但是“天官动将星,汉地柳条青”却又正是好诗“春晚绿野秀”,这绿野却很少称之为青野。大概由于绿指的是具体的现实的世界,而青则仿佛带有某种概括性的深远意义。绿原是一种谐和的色调,在万紫千红的春天,绿乃是多样统一的典范。而青则更为单纯,凝净,清醒,永久,松树因此就都称为青松。所谓青山绿水,何尝不正是两种性格的说明呢?这里或者会给我们带来一点生活中的启发吗?谁不愿意青山不改、青春长在呢?但这只是种理想,从现实到理想,从具体性到概括性,本来是绿的却说成是青的,但愿人长久,千里共青青。(林庚《青与绿》)

姓名:

8.《说“木叶”》

素养目标

1.理解“树叶”和“木叶”以及“落叶”和“落木”的不同意味,从而明确“木叶”的艺术特征,把握其在古典诗词中的意蕴。

2.理清课文线索,弄清议论文“发现问题—分析问题—得出结论”的结构特征。

3.结合诗歌“意象”“意境”品味诗歌语言暗示性。

课文预习案(任务一)

一、作者介绍

林庚(1910—2006),字静希,北京大学中文系教授。现代诗人、古代文学学者、文学史家,著有《春夜与窗》、《问路集》、《空间的驰想》等六部诗集;在唐诗和楚辞的研究中卓有建树,著有《中国文学史》、《诗人屈原及其作品研究》、《诗人李白》、《唐诗综论》等十一部文集。

他人评价:静希师首先是一位诗人,是一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致。他有博大的胸怀和兼容的气度……他有童心,毫不世故;他对宇宙和人生有深邃的思考,所以他总能把握住自己人生的方向。

——袁行霈

二、资料链接

不落言筌:不在语言运用上留下用工的痕迹。

袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下。——屈原《九歌》

庭中有奇树,绿叶发华滋。攀条折其荣,将以遗所思。馨香盈怀袖,路远莫致之。此物何足贵?但感别经时。——《汉乐府·古诗十九首》

语言建构与运用(任务二)

1、标注字音,朗读课文

袅袅

灼灼

涔阳

窸窣

照浦

亭皋

万应锭

迢远

褒

寒砧

言筌

2、解释词义

袅袅

——形容微风吹拂的样子。

灼灼

——明亮鲜艳的样子。

寒砧

——寒秋的捣衣声。诗词中常用来象征凄凉萧瑟的景象。砧,捣衣石。

亭皋

——水边的平地。亭,平;皋,水旁地。

萧萧

——此处形容草木摇落的声音。

窸窣

——象声词。文中指叶落的细小的声音。

歧路

——岔路。

冉冉

——形容枝条柔弱下垂的样子。

翩翩

——飞舞的样子。

缠绵

——文中形容叶对枝情深意厚,难以解脱,是活化的拟人辞格的运用。

绵密

——稠密的样子。

根据你的理解,选用“木”(木叶)(落木)、“树”(高树)、“叶”补全诗句。并说明为何要这样填写?

(1)(

)落雁南度,北风江上寒。

《早寒江上有怀》

[孟浩然]

(2)绿(

)村边合,青山郭外斜。

《过故人庄》

[孟浩然]

(3)一字无题处,落(

)都愁。

《八声甘州》

[张炎]

(4)洞庭始波,(

)微脱。

《月赋》

[谢庄]

(5)后皇嘉(

),橘徕服兮。《橘颂》

[屈原]

(6)秋月照层林,寒风扫(

)。

《答柳恽》

[吴均]

(7)风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉(

)清圆。

《满庭芳》

[周邦彦]

(8)帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予。袅袅兮秋风,洞庭波兮(

)下。

《九歌》

[屈原]

(9)沉舟侧畔千帆过,病(

)前头万(

)春。《酬乐天扬州初逢席上见赠》

[刘禹锡]

(10)国破山河在,城春草(

)深。《春望》

[杜甫]

(11)野芳发而幽香,佳(

)秀而繁阴。

《醉翁亭记》

[欧阳修]

(12)上有无花之古(

),下有伤心之春草。

《灞陵行送别》

[李白]

参考:

(1)木落雁南度,北风江上寒。

秋风乍起,树叶飘零,大雁南飞,诗人站在长江边上遥望云端,思念自己的家乡和亲人。

(2)绿树村边合,青山郭外斜。

走进村里,作者顾盼之间竟是这样一种清新愉悦的感受。这两句上句漫收近境,绿树环抱,显得自成一统,别有天地;下句轻宕笔锋,郭外的青山依依相伴,则又让村庄不显得孤独,并展示了一片开阔的远景。这个村庄座落平畴而又遥接青山,使人感到清淡幽静而绝不冷傲孤僻。正是由于“故人庄”出现在这样的自然和社会环境中,所以宾主临窗举杯。

一个普通的农庄,一回鸡黍饭的普通款待,被表现得这样富有诗意。

(3)满腔的幽怨无处书写,就连片片枯叶上都是忧愁。

(4)意为洞庭湖水开始荡漾起波澜,树叶也片片地凋零。此两名烘托秋月初升之境,营造了一种孤独凄楚的氛围。

(5)橘,这天地间美好的树呀,生下来就适应当地的水土。徕,通来,句中助词,

(6)描写了一幅寒风阵阵,木叶尽脱的景象,渲染出边地秋天的肃杀气氛,暗示友人行旅的艰险。

秋月照在层层的高岭之上,令人感到凄清而幽冷,寒风吹拂着高高的树木,枯黄的树叶纷纷飘零。“扫”字下得极有力,使人想见寒风阵阵,木叶尽脱的景象,渲染出了边地秋天的萧杀气氛。这里的“月”、“风”、等天象与“层岭”、“高木”、等景物结合起来构成了索莫而壮阔的画面,柳恽旅途的艰险与辽远于此可见。

(7)风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉树清圆。该词表达出作者仕途失意,流落他乡的苦况。

(8)袅袅兮秋风,洞庭波兮(

)下。

湘夫人降落在北洲之上,极目远眺啊使我惆怅,树木轻摇啊秋风初凉,

洞庭起波啊树叶落降。

全诗描写湘君追怀湘夫人的情景。湘君来到湘江边与湘夫人约会,但湘夫人却只降临在江北的沙洲之上,湘君远远望去,心中愁苦万分。

(9)木:除了枝繁叶茂、一片葱茏处,哪有一点“落叶”的因素?

也有“密密层层浓阴”的联想。并没有表现叶落“空阔”“干燥”“疏朗”的形象。

(10)(11)木用在了春季:

(12)岸上古树已无鲜花,岸边有伤心的春草,萋萋蓠蓠。“树”也用来被古诗人描写枝干枯秃,少叶或是无叶的疏朗形象。

思考:作者提到的情况是绝对的吗?

(1)“树”很多时候是能让人联想到“密密层层浓阴”的,但也有不少时候并非如此。

(2)实际上,古人诗文中也常将“树”“木”连用,且二者的意义一致。

(3)意象的常见“暗示性”。

总结:同一个词语(“木”或“树”)有时可以表达完全相反的意境,不同的词语(“木”或“树”)有时也可以表达完全相同的意境,不能一概而论。

屈原(冒险)创用了“木叶”,诗人们便钟爱“木叶”(可能在屈原之前,有一个和林庚先生一样有名的文艺评论家,也写了一篇文章,《说“叶”》,但是屈原并没有采用这一说法,而是创用了另外一个鲜明的词,并且收到了良好的效果。)

作者在这里也(冒险)(文中第4段“似乎应该研究一下……”中“似乎”一词表明:作者也知道,不可能将所有“木叶”的例子举完,而且有可能古人在秋季使用了“树”这一说法但是创造出了更鲜明的效果;或者在春季作者也使用了“木叶”(木)这一说法,但是也很有特点。)告诉我们:在哪里应该用什么样的词,应该根据语境来确定,不要跟随前人的步伐,而是应该大胆创新,使用更加鲜明的词,你能做到吗?

思维提升与发展(任务三)

一、整体把握

1.理清课文结构:

请快速阅读文章第1、2、3段,说说文中引用大量诗句分别是为了说明哪些现象?

阅读指导:快速阅读,可以将文中出现的例子先放一边,注意作者举例的前后出现的关键语句,也就是各段的中心句,掌握主要内容。

参考:(板书)

第一段:从屈原创用“木叶”,诗人们使钟爱“木叶”;

第二段:(1)“木叶”就是“树叶”;

(2)见“树”见“叶”不见“树叶”;

(3)常见“木叶”、“木”。

第三段:“木”字是关键(穿插讲解形象思维)

所谓形象思维,也就是艺术家在创作过程中始终伴随着形象、情感以及联想和想象,通过事物的个别特征去把握一般规律从而创作出艺术美的思维方式。形象思维始终伴随着感情形象思维,离不开想象和联想。

通俗地说,形象思维:“摆在这的东西未必是全部。”

举例:

《天净沙·秋思》

马致远

枯藤老树昏鸦。小桥流水人家。古道西风瘦马。夕阳西下,断肠人在天涯。

参考:枯藤缠着老树,黄昏时树梢上盘旋着将要归巢的乌鸦;小桥流水潺潺,旁边住着几户人家。古道漫漫,西风萧瑟,一位旅行者骑着疲乏的瘦马。夕阳已西下,无限悲伤的人飘泊在这荒远的地方。

在深秋的黄昏,这个浪迹天涯的游子所见所感是什么?“枯藤、老树、昏鸦、古道、西风、瘦马。”这些东西都是萧瑟凄凉、衰败疲惫、缺乏生机的。触情生情,怎不引起游子的悲哀呢?

看到枯藤老树瘦马等,他会联想到自己穷愁潦倒得没用了。看到黄昏的乌鸦,他会想乌鸦晚上还有个巢,而自己有家归不得,连乌鸦也不如。“小桥、流水、人家”好像一幅清新淡远的水彩画,充满安逸而甜蜜的情趣,那里的农家小院一家老小团圆和美。但是,这和游子漂泊异乡,孤单寂寞,恰好形成鲜明的对比,会使他倍感凄凉,增加思念家园和亲人的愁苦。

在这首元曲中,作者以自己的思想感情为指导,将孤立的自然景观精巧的组合在一起,形成了一幅暮色苍茫的秋野图(境)。以景托情,表现了天涯游子的苦楚和悲伤(意),创造出凄凉的意境,形象鲜明,内涵深邃,产生了强烈的艺术感染力。

所见是

隐含的是:衰败、凄凉、孤寂的意象。

2.阅读课文第二部分,弄清“树”

、“叶”

、“树叶”

和“落叶”

、“木叶”和“落木”的特征,完成表格。(5分钟)

(学生品读,合作,讨论,归纳,展示。教师适时点播,评价,师生共同明确。)

二、问题探究

1.请找出有关“树”

、“叶”

、“树叶”

和“落叶”

、“木叶”和“落木”的诗句,并根据诗句分析这些意象出现的季节、外在的特征和内在的涵义。

(板书“树”字并明确)

树叶

使用场合:春夏;

特征:繁茂的枝叶,枝叶的绿色,树干褐绿色,饱满;

意味:密密层层,浓阴满地。

(把树换成木,就成了“木叶”,

板书木字,这个意象有何特点?)

木叶

使用场合:秋风叶落;

特征:木质的树干,隐含落叶的因素,微黄,干燥;

意味:空阔,疏朗的清秋气息,有飘零意味,会让人感伤

,离人的叹息,游人的漂泊。

(

把叶字去掉,前面加一个落字,板书落字,又有什么细微的变化?)

落木

场合:深秋;

特征:空阔。

(四个字画成叶子的形状)

意象

场合

外形

颜色

质感

意味

联想

(落)木(叶)

秋风叶落

脱尽叶子

桔黄

干燥

空阔舒朗

离人的叹息;游子的漂泊;清秋的性格。

树(叶)

春夏之交

枝叶繁茂

绿(叶)褐绿(树干)

饱含水分

饱满绵密

密密层层;

浓阴满地。

2.分析了这些意象的内在含义,联系课本思考:为什么普普通通的事物会有如此丰富的特征?

明确:诗歌中语言的暗示性的特点。(板书诗歌语言的暗示性)

答案在第几段?

明确:第五段。画出来,请齐读。

仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后。我们不留心就不会察觉它的存在。敏感而有修养的诗人们正在于能认识语言形象中一切潜在的力量,把这些潜在的力量与概念中的意义交织组合起来,成为丰富多彩一言难尽的言说。

(

衔接语:简单的几个字,一片小小的叶子,结合诗句,经过作者的分析,有了如此多的意蕴。因此我们在鉴赏诗歌的时候,也要去体味诗歌语言的暗示性内涵。

(延伸:其实,诗歌语言具有暗示性,我们平常生活中处处都有暗示性的文字,你留意到了吗?亮点:劲霸楼〈晋江英林中学有劲霸男装赞助的一栋大楼,名为“劲霸楼”〉你知道劲霸男装的广告语吗?

劲霸男装15秒广告词:

A:明天走?

B:放心吧,从小到大没输过你。

A:有你的!

B:混不好我就不回来了。(转换镜头,某男站在楼顶,手按台阶向远方呼喊)

背景音:给你这样的男人。

劲霸男装:专注夹克28年。

暗示意味:两兄弟?两知己?两哥们?“混不好我就不回来了”——一个勇敢、坚韧、积极阳光的很MAN的男人形象。

在该系列的“父子篇”、“夫妻篇”、“亲子篇”、“兄弟篇”等广告片中,主人公都有双手举起,振臂鼓劲的动作,形象传神地传达了一个男人拼搏、进取、奋争、超越、胜利的精神世界。

(“脑白金”广告语:“只收脑白金”“还收脑白金”)

诗歌举例分析:

《寻隐者不遇》

贾岛

松下问童子。言师采药去。只在此山中。云深不知处。

暗示意味:

这首诗的特点是寓问于答。“松下问童子”,必有所问,而这里把问话省略了,只从童子所答“师采药去”这四个字而可想见当时松下所问是“师往何处去”。接着又把“采药在何处”这一问句省掉,而以“只在此山中”的童子答辞,把问句隐括在内。最后一句“云深不知处”,又是童子答复对方采药究竟在山前、山后、山顶、山脚的问题。明明三番问答,至少须六句方能表达的,贾岛采用了以答句包赅问句的手法,精简为二十字。这种“推敲”就不在一字一句间了。

这首诗的抒情特色是在平淡中见深沉。一般访友,问知他出,也就自然扫兴而返了。但这首诗中,一问之后并不罢休,又继之以二问三问,其言甚繁,而其笔则简,以简笔写繁情,益见其情深与情切。而且这三番答问,逐层深入,表达感情有起有伏。“松下问童子”时,心情轻快,满怀希望;“言师采药去”,答非所想,一坠而为失望;“只在此山中”,在失望中又萌生了一线希望;及至最后一答:“云深不知处”,就让诗人惘然若失,无可奈何。

郁郁青松,悠悠白云,这青与白,这松(风骨)与云(高洁),它的形象与色调恰和云山深处的隐者身份相符。而且未见隐者先见其画,青翠挺立中隐含无限生机;而后却见茫茫白云,深邃杳霭,捉摸无从,令人起秋水伊人无处可寻的浮想。从造型的递变,色调的先后中也映衬出作者感情的与物转移。

诗中隐者采药为生,济世活人,是一个真隐士,所以贾岛对他有高山仰止的钦慕之情,诗中白云显其高洁,苍松赞其风骨,写景中也含有比兴之义。惟其如此,钦慕而不遇,就更突出其怅惘之情了。另外,作者作为一个封建社会的知识分子离开繁华的都市,跑到这超尘绝俗的青松白云之间来“寻隐者”,其原因也是耐人寻味,引人遐想的。

审美鉴赏与创造(任务四)

中国古典诗歌的多义性

袁行霈

关于中国古典诗歌的启示义,关于中国古典诗歌的启示义,我大致分为以下五类:双关义、情韵义、象征义、深层义、言外义。……

在一般场合下,使用语言的时候,一个词只传达一种意义,而排斥它的其他意义,以避免发生歧义。而双关却是让两个意义并存,读者无法排斥掉其中任何一个。

双关义可以借助多义词造成。例如,“远”有两种意义:远近的“远”,表示空间的距离长;久远的“远”,表示时间的距离长。《古诗十九首》中“相去日已远,衣带日已缓”的“远”字,就可以作这两种不同的解释,或者两方面的意思都有。关于这个“远”字的双关义,朱自清先生在《诗多义举例》里已经讲得很清楚了。又如贺知章的《咏柳》:“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀。”前两句用碧玉形容柳树,一树绿柳高高地站在那儿,好像是用碧玉妆饰而成的。碧玉的比喻显出柳树的鲜嫩新翠,那一片片细叶仿佛带着玉石的光泽。这是碧玉的第一个意思。碧玉还有另一个意思,南朝宋代汝南王小妾名叫碧玉,乐府吴声歌曲有《碧玉歌》,歌中有“碧玉小家女”之句,后世遂以“小家碧玉”指小户人家出身的年轻美貌的女子。“碧玉妆成一树高”,可以想象那袅娜多姿的柳树,宛如凝妆而立的碧玉。这是碧玉的第二个意思。碧玉这个词本来就有这两种意思,而在这首诗里两方面的意思似乎都有,这就造成了多义的效果。又如,“虚室”这个词,陶渊明在《归园田居》里两次用到它:“户庭无尘杂,虚室有余闲。”“白日掩荆扉,虚室绝尘想。”前一个“虚室”与“户庭”对举,后一个“虚室”与“荆扉”连用,可以理解为虚空闲静的居室。然而,“虚室”又见于《庄子·人间世》:“瞻彼阕者,虚室生白,吉祥止止。”陆德明《经典释文》引司马彪云:“室比喻心,心能空虚,则纯白独生也。”陶渊明所说的“虚室”又是用《庄子》的典故,指自己的内心而言。在陶诗里这两种意思都有,造成多义性。

双关义还可以借助同音词造成,南朝民歌里有大量这类例子,如以莲花的“莲”双关爱怜的“怜”,以丝绸的“丝”双关思念的“思”。刘禹锡的《竹枝词》:“杨柳青青江水平,闻郎江上唱歌声。东边日出西边雨,道是无晴却有晴。”以阴晴的“晴”双关爱情的“情”,也属于这一类。

双关义在诗的多义性里是最简单的一种,无须赘述了。

文化的传承与发展(任务五)

素材挖掘

【素材清单】

文章由诗人们钟爱的“木叶”人手,对中国古典诗歌用“木叶”而不用“树叶”,又由“木叶”发展为“落木”的原因,对“树”与“木”、“树叶”与“木叶”、“木叶”与“落叶”、“木叶”与“落木”所造成的诗的意境的差别,作出了极为精细的美学剖析;从而阐发了古典诗歌语言富于暗示性的特征。

【写作素材】

1、林庚先生既是一位诗人,也是一位学者,尤其是对中国诗的研究,有其独到的理解、欣赏和观点。在《说“木叶”》中,他从人们最为熟悉、习以为常的木叶说起,援引了大量的诗句,分析了中国古典诗歌用“木叶”而不用“树叶”,又由“木叶”发展为“落木”的原因,经过深入的研究,从“木叶”蕴涵着丰富的内容发现诗歌的语言是有尽的,但它包含的意思,给予读者的暗示、启发则是无尽的。正如林先生所说:“诗歌能于一瞬见千古,于微小显大千,能使我们超越有限直面无限。”“读诗”不只是停留在理解的层面,应该是有见识地深入阅读、欣赏,取得走入诗境的“得受用”,即与作者同呼吸、共命运。读出表面文字后深藏的内涵,从而进入到艺术形象的领域。

2、林庚与季羡林、吴组缃、李长之在早年并称为“清华四剑客”,与吴组缃、王瑶、季镇淮并称为“北大中文四老”。北大教授葛晓音曾以“诗性与理性的完美结合”来概括林庚的学术道路。林庚在学术上最突出的成就表现在研究中国文学史上,其中楚辞和唐诗研究是他的双壁,在唐诗研究方面,他提出的最著名的论点是“盛唐气象”。

与“盛唐气象”紧相连接的,是他奵盛唐诗歌的另一艺术概括——“少年精神“。95岁时,先生对毕生的诗路历程做了回眸。先生断然否定了戴望舒、李金发等人的论断:“不,我不是现代派。”其时,弟子们送给他十六个字:建安风骨,盛唐气象:少年精神,布衣情怀。先生蔼然颔首。

日月经天,江河行地,先生的情怀,高山景行!

3、80年代初,林庚先生上了一堂“告别课”。那天,林先生穿着一身笔挺的新衣服,满头的白发也梳得“一丝不苟”。他讲《红楼梦》,讲古典诗词,口若悬河,滔滔不绝。那风度,那气派令人为之神往。为了这一堂课,林先生整整准备了—两个月。半个多世纪的教学生涯,本来已经不用备课,可是先生说要讲出最高的水准来,必须一个字一个字地写好教案。讲完这节课,先生回家后大病了一场。

4、《说“木叶”》一文中,我们不难看出我国著名诗人、学者林庚先生对中国古典文学诗歌的熟稔程度,很多诗句信手拈来,对每一个诗句的分析细致入微,对其中任何一点情感的体会细膩深刻,充分展现出林庚先生深厚的古典文学功底。然而,林庚先生的初衷并不在文学上,是偶然的兴趣使他走向了诗歌的创作之路。

5、袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下——屈原《丸歌》

秋风起兮白云飞,草木黄落兮雁南归——刘彻《秋风辞》

秋风萧瑟天气凉,草木摇落露为霜——曹丕《燕歌行》

荆溪白石出,天寒红叶稀——王维《山中》

木落雁南渡,北风江上寒——孟浩然《早寒有怀》

秋风生渭水,落叶满长安——贾岛《忆江上吴处士》

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来——杜甫《登高》

西宫南内多秋草,落叶满阶红不扫——自居易《长恨歌》

夜深风竹敲秋韵,万叶千声皆是恨——欧阳修《木兰花》

碧云天,黄叶地,秋色连波,波上寒烟翠——范仲淹《苏幕遮》

【素材激活】

诗人学者一肩挑的林庚

他是一位诗人,一位追求超越的诗人,超越平庸以达到精神的自由和美的极致;他是一位学者,一位有博大的胸怀和兼容的气度,对宇宙和人生有深邃的思考的“九五之尊”,留给后人“大阳般明朗的形象”;他是一位导师,一位“有童心,毫不世故”的导师,始终坚守他的布衣精神,以平常心,做平常事,过平常日子。

他为人治学都是那样率真洒脱。他爱生活,爱家人,爱学生,爱诗歌,爱音乐,爱运动……他当年在清华大学上学时,是学校篮球队的前锋,直到他九十高龄时,还常在院子里引吭高歌威尔第和莫扎特的歌剧……在林先生身上,始终闪耀着盛唐的少年精神。

写作运用:

《说“木叶”》围绕“木叶”举出古典诗歌中的大量实的例。“木叶”有落叶的微黄与干燥之感,带来了整个疏朗的清秋气息。作者由诗人们钟爱的“木叶”人手,解析了树、树叶、木叶之间细微的差异,重点分析了木与树相同又不同的地方,通过精到的比较、分析,阐发了诗歌语言暗示性的特质。等相关的话题、材料和命题作文。

上述素材可以应用在“锤炼”“推敲”“暗示”“象征”“联想”“意象”“阅读”“暗示”“传统文化与流行文化”“深阅读与浅阅读”“欣赏”“兴趣”“艺术的魅力”等相关话题、材料和命题作文中。

角度一:阐述与“锤炼”“推敲”相关的话题

“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,这句诗对仗工整、意境悠远。诗人站在江边,听树叶萧然飘飘、看长江波涛滚滚,不由得感慨万千。仔细推敲,“落木”,一词正如《说“木叶”》林先生所说,不仅有动感,更有秋韵的质感,真是熨帖极了。木,不但让人想起树干,还能让人想到木的颜色。可见,在文学语言的运用上,确需提倡语言的推敲和锤炼,无论是炼字还是炼句都是非常必要的。

角度二:阐述与“暗示”“象征”“联想”“意象”相关的话题

我国是诗的国度,从劳动中产生了诗歌,到唐代就已达到顶峰。古代诗歌的意象,都有固定的感情倾向,这是千百年来文化积淀的成果。例:柳,姿态婀娜,摇曳多姿,受到历代文人墨客的青睐,常用来作为抒情言志的对象,唐诗中的咏柳佳作更是不可胜数。“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新。”相传长安东有一桥名为灞桥,汉人送客到此折柳赠别,因此后世就习惯用“折柳”来作为赠别和送别之词,“柳”和“留”谐音,于是“柳”就有了惜别的意义在里面。所以王维就有“劝君更尽一杯酒,西出阳关无故人”的赠别名句,而柳永的“今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月”也更觉得离别后的萧索凄凉。

运用范例

1、文学作品中,一个字精妙与否,足以决定作品是流光溢彩,还是黯然失色。尤其是我们的古典诗词,用简短的几个字,造就的却是丰富的情感与博大的意境,使人读后满口余香,却是妙处难与君说。

暗示性仿佛是概念的影子,常常躲在概念的背后,我们不留心就不会察觉到它的存在。敏感细心而又多情的诗人们,他能够从现实生活中,从语言形象中,认识到一些潜在的东西。这些东西与所谓的概念交织结合,就成为诗。因而诗的语言就有很强的暗示性,有着只可意会不可言传的美妙功能。我们在欣赏诗歌时,不知不觉地就会受到它的感染和启发。因此,我们在欣赏诗歌时,就要注意去体会诗歌语言的暗示性,体会诗中潜在的形象。

2、“青青河畔草,郁郁园中柳”,“枝上柳绵吹又少,天涯何处无芳草”,草与柳在古代诗词中一直经常这样地同时并见,要说明其间的缘故,根本上还是因为都涉及到春天。“杨柳东风树,青青夹御河”,“野火烧不尽,春风吹又生”,柳树是代表着春风的,而草则又与春风共其命运。“池塘生春草,园柳变鸣禽”,春回大地的信息,首先就体现在草与柳的变化上。“天街小雨润如酥,草色遥看近却无”,只是那么一星星若有若无的草的痕迹,便宣告了春天的来临。“碧玉妆成一树高,万条垂下绿丝绦;不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,柳枝上刚萌发出点点的细叶,料峭的春风便已来到了人间。这个细叶,诗词中又称为“柳眼”,仿佛在说碧玉妆成的柳树,忽然从睡梦中一觉醒来,睁开了眼睛,同时也就是春天的开始了。所谓“风回小院庭芜绿,柳眼春相续”,草透出了绿意,柳睁开来眼睛,这是多么富于生意的绿色世界啊。

世界是绿色的,可是诗人却爱说“青青河畔草”,“青青夹御河”,“渭城朝雨浥轻尘,客舍青青柳色新”。“柳色新”自是嫩绿色,所谓“看尽鹅黄嫩绿,都是江南旧相识”,可是却非说“青青”不可。春天叫做青春;“白日放歌须纵酒,青春作伴好还乡”,“青春复随冠冕入,紫禁正耐烟花绕”。而春游也叫做踏青,却不说踏绿。春天唤做青阳,春神名曰青帝,少年称为青年,那么到底是谁代表着春天呢?

绿与青原是相近的颜色,所以青天又称碧落、碧空,碧也就是绿。绿草可以称为青草,绿柳却不能称为青柳,但是“天官动将星,汉地柳条青”却又正是好诗“春晚绿野秀”,这绿野却很少称之为青野。大概由于绿指的是具体的现实的世界,而青则仿佛带有某种概括性的深远意义。绿原是一种谐和的色调,在万紫千红的春天,绿乃是多样统一的典范。而青则更为单纯,凝净,清醒,永久,松树因此就都称为青松。所谓青山绿水,何尝不正是两种性格的说明呢?这里或者会给我们带来一点生活中的启发吗?谁不愿意青山不改、青春长在呢?但这只是种理想,从现实到理想,从具体性到概括性,本来是绿的却说成是青的,但愿人长久,千里共青青。(林庚《青与绿》)

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])