【解析版】法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、俄国苏联史-2021届高三历史滚动夯基培优冲刺小题—国别史

文档属性

| 名称 | 【解析版】法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、俄国苏联史-2021届高三历史滚动夯基培优冲刺小题—国别史 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.2MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 通用版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 22:31:14 | ||

图片预览

文档简介

2021届高三历史滚动夯基培优冲刺小题——国别史:法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、俄国苏联史

1.有学者认为,法国1875年宪法“确立了强势总统弱势议会”的格局,总统是国家权力的中心。下列解释最合理的选项是

A.这是君主派和共和派互相妥协的产物

B.表明法国资产阶级获得了最终的胜利

C.在这部宪法中,议会对法国总统负责

D.总统拥有最高行政权,对参议院负责

2.从1791年至1875年,法国先后制定了11部宪法。1875年宪法与此前创制的宪法相比,只是以三部宪法性文件规定了国家权力分配和运行,完全没有体现《人权宣言》的内容,但这部倒退落后的宪法却贯穿了第三共和国始终,稳定实施了65年。这一现象的出现主要是由于法国

A.共和派的力量远远超越君主派 B.《人权宣言》缺乏社会基础

C.巴黎公社捍卫了共和制的成果 D.工业革命壮大工业资产阶级

3.16世纪,法国思想家拉伯雷提倡尊重儿童的人格、兴趣和求知欲,强调教育的目标是培养博学多才、活泼健康、道德高尚的“新人”。这一主张

A.反映了自由平等的思想理念 B.强调了因材施教的决定作用

C.重申了启蒙运动的思想内容 D.体现了人文主义的教育思想

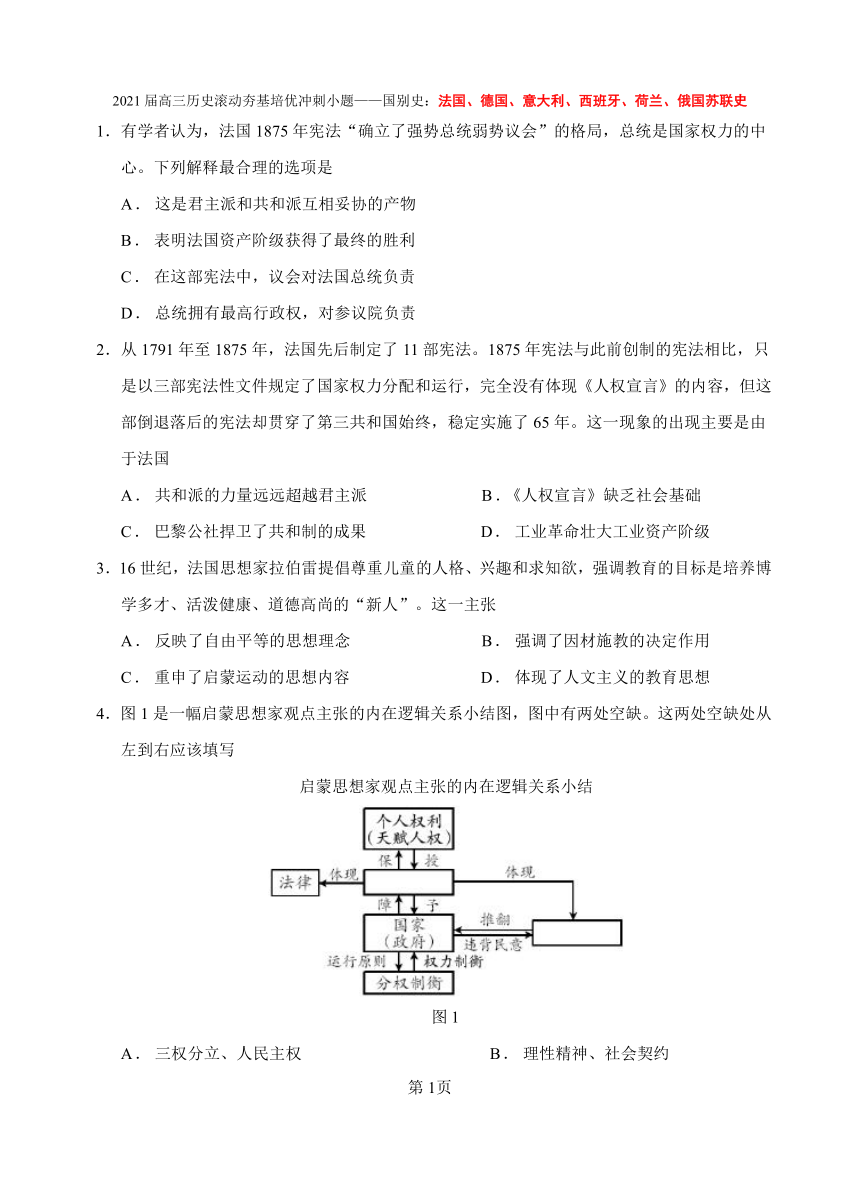

4.图1是一幅启蒙思想家观点主张的内在逻辑关系小结图,图中有两处空缺。这两处空缺处从左到右应该填写

启蒙思想家观点主张的内在逻辑关系小结

图1

A.三权分立、人民主权 B.理性精神、社会契约

C.社会契约、人民主权 D.民主自由、依法治国

5.有部分学者认为,启蒙运动可能并不充分,不能为我们所有的问题提供解决的方案,但它的确为我们要解决的问题指明了方向。该观点意在说明启蒙运动

A.有待于形成完整思想体系 B.面临难以解决的现实问题

C.需要完善解决问题的方案 D.能够引导历史发展的趋势

6.1847年,巴尔扎克在其作品《邦斯舅舅》中塑造了一个放高利贷的守财奴形象。主人公邦斯原本是个心地善良的音乐家,而且是一位艺术品位极高的收藏家。但饱经沧桑后却总结出一条无耻的信条:金钱就是一切。金钱的腐蚀作用使它自己的主人也沦为了奴隶。这一作品

A.典型地再现了社会风貌 B.反映了传统信仰的崩塌

C.体现了理性主义的反思 D.继承了古典主义的传统

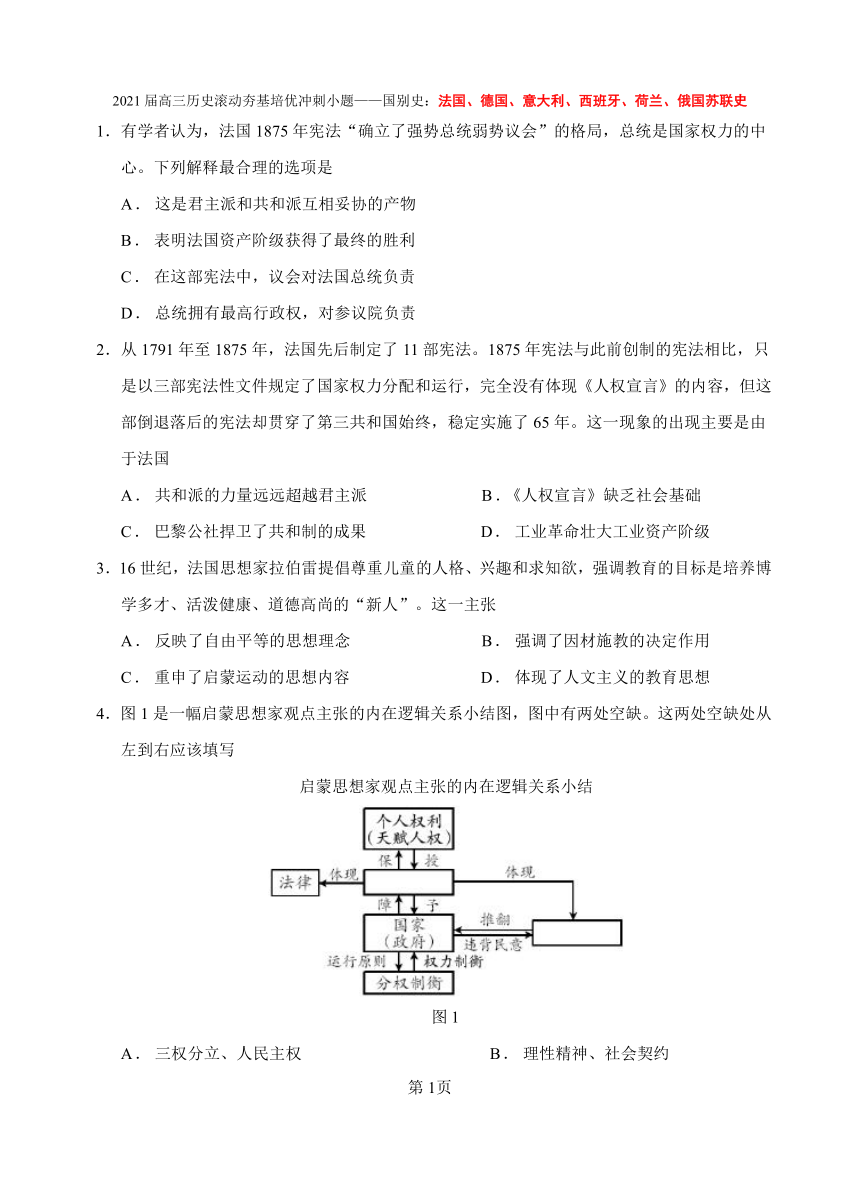

7.图2为法国画家欧仁·德拉克洛瓦1830年创作的一幅油画。画面中,自由女神半裸上身在废墟中前行,头戴象征自由和解放的红色弗里吉亚帽,左手握枪,右手高举象征自由、平等、博爱的三色旗。该作品

图2

A.以写实手法抨击现实政治 B.突出对光与色效果的追求

C.抒发了对理想世界的憧憬 D.带有强烈的悲伤压抑情调

8.1871年5月,欧洲一场战争结束之后,参战两国缔结了《法兰克福和约》,和约部分内容如下:

第三条 法国政府应将所割让领土有关民事、军事和司法行政之档案、文件和登记薄册移交给德国政府。

第七条 法国政府应于还都巴黎城重建统治权后三十日内先缴付赔款五亿(法郎)……(其余)于1874年3月2日以前付清。

关于这场战争,下列说法正确的是

A.推动了社会主义运动的兴起 B.拿破仑失败导致旧王朝复辟

C.改变了欧洲的国际关系格局 D.割地赔款导致了共和国覆亡

9.德国统一后, 普鲁士国王威廉一世希望 自已能被称为“德国皇帝”,这一要求遭到其它邦国反对,在俾斯麦劝说威廉一世接受了“德意志皇帝”(地位不高于其他邦国国王)这一方案,各邦国基本同意。俾斯麦的这一做法

A.确立了普鲁士在德国的统治地位 B.旨在推动德意志统一市场的形成

C.有利于巩固德国统一的历史成果 D.极大推动了德国统一的历史进程

10.表1为俾斯麦执政时期德国国家社会保险立法的主要内容。这反映出德国

表1

时间

名称

主要内容

1883年

《疾病保险法》

为德国300万工人及其家属提供医疗保障,费用由工人和雇主双方负担

1884年

《意外工伤保险法案》

因工伤亡的工人可以得到医疗及丧葬费,费用完全由资本家负担

1889年

《老年及残疾保险法》

工人到70岁时可以领取养老金,残疾人也可以领取津贴,费用由工人、雇主和政府三方共同负担

A.社会保障体系臻于完善 B.帝国议会掌握实际权力

C.通过立法缓和社会矛盾 D.民主化程度的日益提高

11.1844年海涅在《德国,一个冬天的童话》中通过梦境幻想童话和传说,描绘了德国的落后面貌。把腐朽分裂的德意志36个诸侯国比作奇臭无比的36个卷坑,认为德国已病入膏肓,呼吁人民从睡梦中振奋起来,在地球上建立自由平等的“天国”。该作品

A.体现了现实主义风格的成熟 B.反映了德国资本主义的腐朽

C.促成了德意志帝国走向统一 D.有利于人民革命精神的唤醒

12.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“公元1500年之后的时代是具有重大意义的时代,因为它标志着地区自治和全球统一之间冲突的开端。” 材料中“地区自治”的含义是

A.西欧资本主义的发展 B.全球农业革命的发生

C.西欧商业危机的出现 D.世界各地区相对隔绝

13.到16世纪末,世界贵金属开采量的83%来自西班牙。西班牙每年派遣两支运载金银的船队来往于美洲与本土之间。1503年到1600年,西班牙从美洲一共掠夺了153564公斤黄金,7439142公斤白银。这导致西班牙

A.国力增强,成为世界工业强国 B.资本积累,引发本国经济转型

C.贸易发达,成为世界市场中心 D.物价上涨,加速社会阶层分化

14.1500年到1650年间从美洲流向西班牙的金银多得令人咋舌,其中大部分又流向了中国,用来换取中国的丝绸、瓷器等产品。这一现象

A.加速了西班牙资本主义发展 B.使美洲传统社会遭灭顶之灾

C.推动了世界市场的最终形成 D.有利于中国农耕经济的发展

15.甘蔗的种植需要充足的阳光和长时间的密集劳动,且甘蔗园往往疟疾肆虐,在中世纪蔗糖是难得的奢侈品;15世纪,英国人年均糖摄取量接近于零;到19世纪初,这一数字已上升至8公斤。造成这一变化主要原因是

A.人口增长与医疗设施的完善 B.新航路开辟使东西贸易便捷

C.殖民扩张和黑奴贸易的兴盛 D.工业革命提高民众消费水平

16.哥伦布发现美洲大陆之后,天花、麻疹、白喉、水痘等病菌随着人口流动传入美洲,导致缺乏免疫力的美洲土著人大量死亡。100年间,墨西哥地区土著居民就从2500万锐减至75万,中美洲其他地区亦如此。这

A.充分揭示了殖民主义的罪恶本质 B.加快了资本主义世界市场的形成

C.便利了欧洲殖民者拓展殖民空间 D.导致经济全球化发展的地区差异

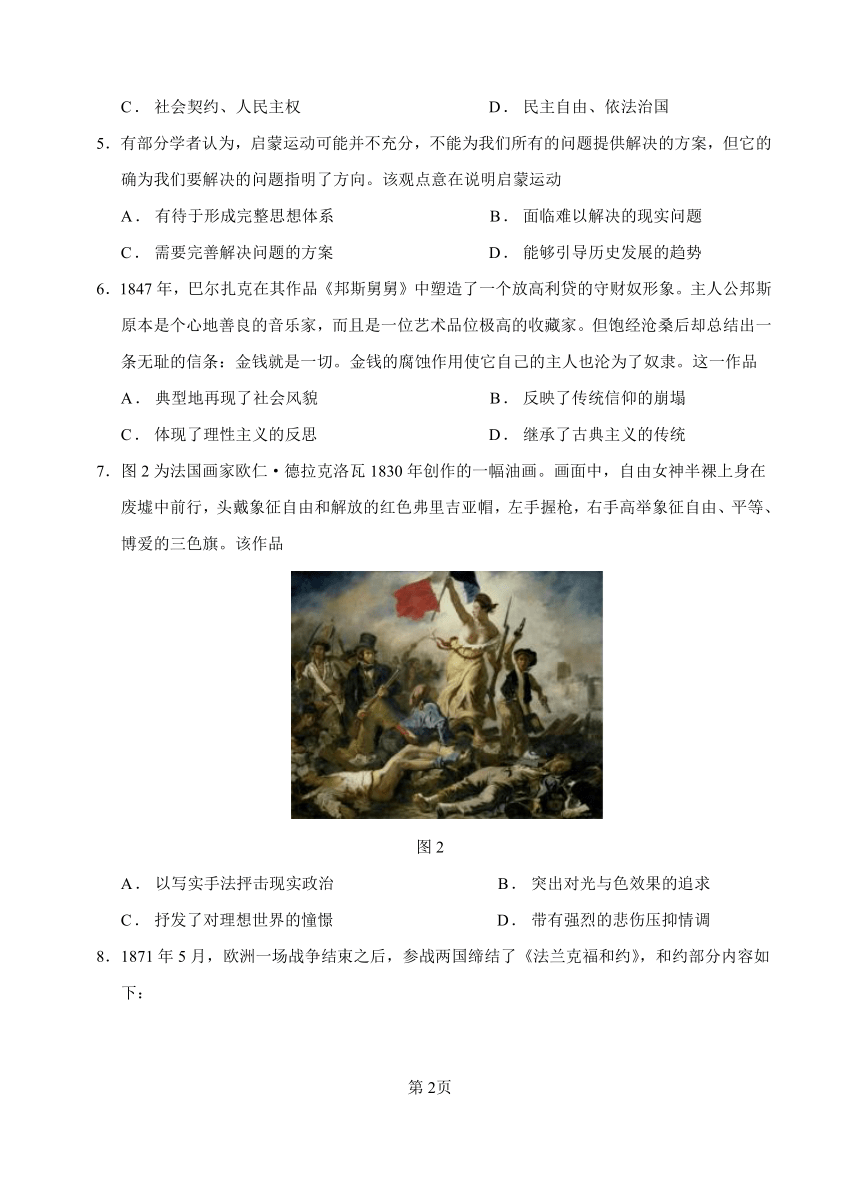

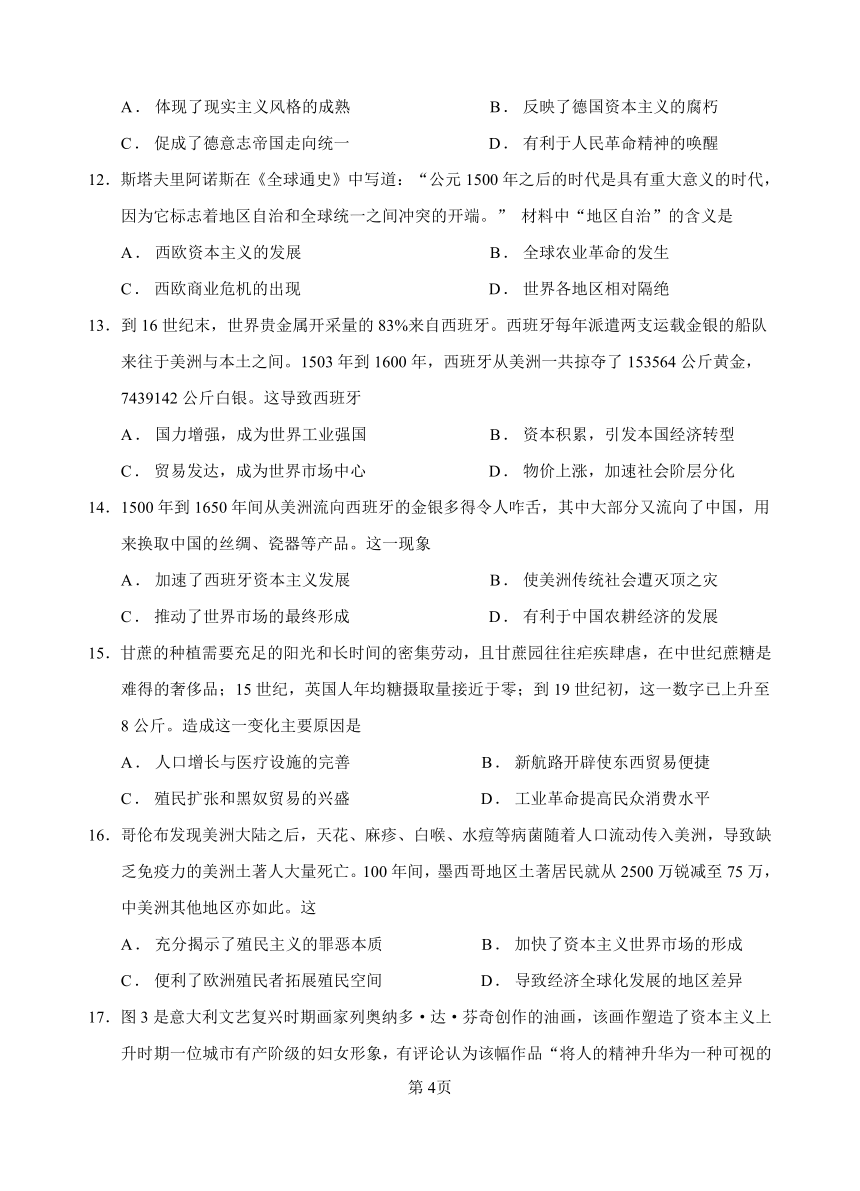

17.图3是意大利文艺复兴时期画家列奥纳多·达·芬奇创作的油画,该画作塑造了资本主义上升时期一位城市有产阶级的妇女形象,有评论认为该幅作品“将人的精神升华为一种可视的形象,她的眼睛、额头、嘴、绝无仅有的手,都是生动具体的,而不是简单概念的翻制……”,这可以说明画家

图3

A.充满科学探究精神 B.具有浪漫主义情怀

C.注重理性主义运用 D.具有人文主义思想

18.文艺复兴后,高耸入云、冷峻阴沉的哥特式建筑不再流行,建筑师们热衷于重现古希腊的柱式以及古罗马的穹顶拱券,从而营造出欢快充实的空间感受。这表明当时

A.几何学发展彻底改变了设计理念 B.建筑的宗教功能和意义被弱化

C.市民阶层追求世俗化的生活体验 D.哥特式建筑完全退出历史舞台

19.15~16世纪,南欧掀起文艺复兴,北欧进行宗教改革,到17世纪时结果却大相径庭:那些经过宗教改革而信仰新教的国家,后来都发展成为最发达的资本主义国家。这说明宗教改革

A.推动了社会深刻变革 B.促进了民主意识觉醒

C.冲击了罗马教廷权威 D.继承了文艺复兴思想

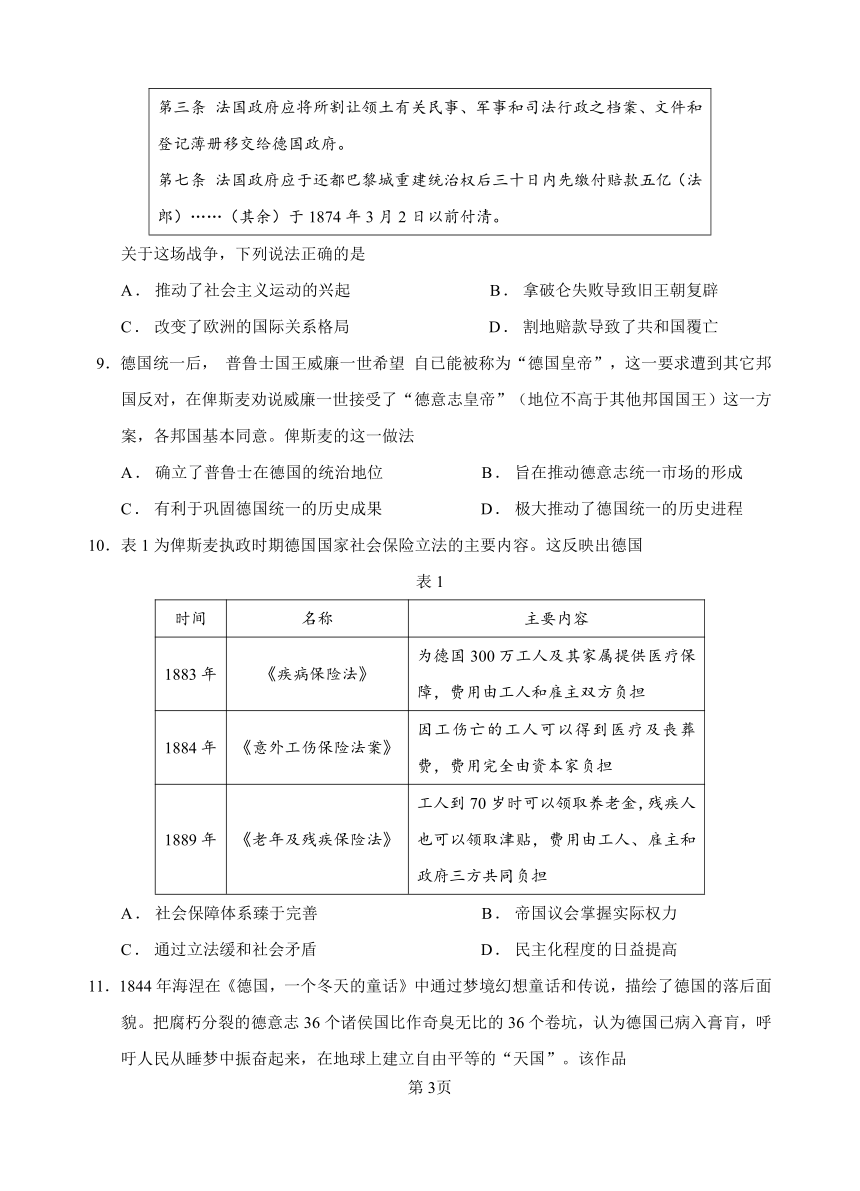

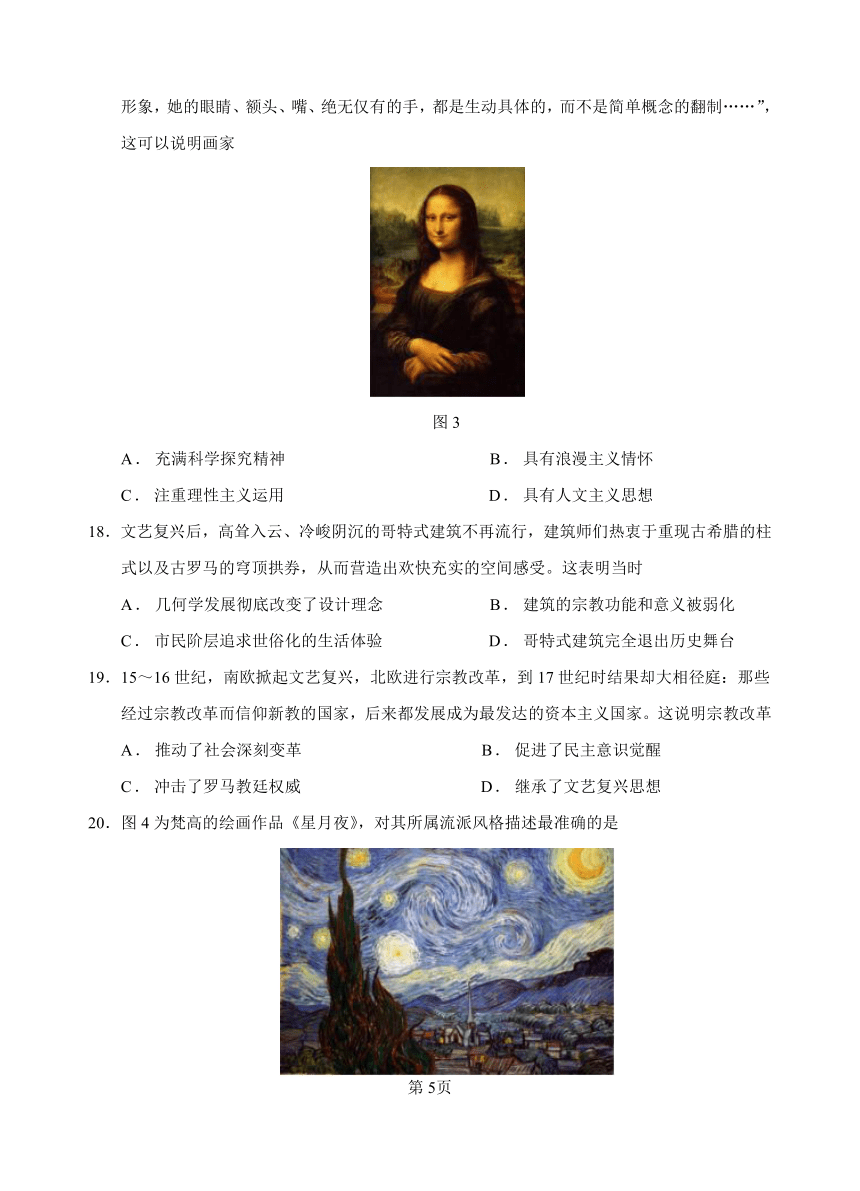

20.图4为梵高的绘画作品《星月夜》,对其所属流派风格描述最准确的是

图4

A.采用变形和抽象表现手法 B.特别强调画面的整体统一

C.用主观感受塑造客观现象 D.展现普通人的生活和情感

21.20世纪初,西方出现了一种新的艺术流派,图5是该艺术流派的代表作之一。这类作品

图5:《带胡须的蒙娜丽莎》

A.表现了空虚反叛的精神 B.丰富了理性主义的内涵

C.抒发了浪漫诗意的情怀 D.注重了画面的严整和谐

22.图6是西班牙画家达利1931年创作的一幅画,向人展示的是一片死一般的沉静,没有人影,也没有鸟兽。在一片荒凉的旷野上,只有几个软绵绵的钟表,或挂在枯枝上,或摆在桌台上,或搁在一个不明物上。该作品

图6:《永恒的回忆》

A.体现了批判现实主义的创作风格 B.强调捕捉光色的 “瞬间印象 ”

C.借夸张手法表达对理性王国失望 D.揭示了西方社会的精神危机

23.《四月提纲》是俄国社会主义革命的指导思想,但在具体内容中并没有直接提出建立社会主义公有制等,而是仅限于土地改革、退出帝国主义战争等人民群众最关心的问题。其主要原因是当时

A.列宁为赢得人民支持的策略考量 B.俄国民众和沙皇统治的矛盾激化

C.苏俄正面临帝国主义侵略的困境 D.资产阶级临时政府统治基础稳固

24.1917年底至1918年初,苏俄外交人民委员部先后将大战前若干年和大战期间俄国同英、法、意、日等国的幕后交易和盘托出,其中包括列强在中东和中国划分势力范围或进行瓜分的密约。苏俄政府此举

A.遏制了西方列强殖民扩张的野心 B.成为中国五四运动爆发的导火线

C.打击了帝国主义主导的国际秩序 D.旨在扩大社会主义阵营的影响力

25.有人在访问俄国后的报告中写道:农民的普遍态度是在土地问题上很感激苏维埃政府,但他们十分抱怨生活必需品的缺乏,抱怨强制性的捐献,担心没完没了……他们赞成革命,但是当有机会推翻它时,他们又说“不”。由此判断访问的时间应是

A.二月革命时期 B.十月革命时期

C.战时共产主义时期 D.新经济政策时期

26.1921年8月,人民委员会关于贯彻新经济政策原则的指令中说:“应当采取措施发展国营的和合作社的商品交换,而且不应当只限于地方流转范围,在可能和有利的地方应当转为货币交换形式。”这说明,新经济政策

A.重视并利用市场机制 B.强化计划经济体制

C.加快农业集体化进程 D.导致资本主义复辟

27.1930年,苏共十六大通过了“进一步推广……聘请外国工程师、技师和熟练工人的做法”的决议。1933年,苏联从西方国家贷款总额高达14亿卢布,与外国签订“技术援助协议”124个。据此可知,当时苏联

A.消弭了与美国的意识对抗 B.利用外国优势推进工业化

C.经济体制模式在逐渐转型 D.新经济政策得到较好贯彻

28.据统计,1965~1982年,苏联用于核武器、航天等领域的科研经费增长了2.6倍,科研经费总额的75%用于军事技术研究。由此可推知,这一时期的苏联

A.科技研发服务于争霸需要 B.经济形势出现明显好转

C.逐渐垄断了国际空间技术 D.在冷战对峙中占据优势

29.1966年苏联《劳动报》上刊登了一组漫画(图7,有节选),表达了苏联人民的不满情绪。

图7:《买东西》(注:编者命名)

苏联人民产生不满情绪,主要是由于当时政府

A.忽视生活消费品的生产 B.禁止生活消费品的交易

C.从农民身上取走的太多 D.采用平均主义分配政策

30.赫鲁晓夫执政时期,在其颁布的1959年至1965年的七年计划中,农业投资在总投资中的比重达到了33%左右,而苏联最初的几个五年计划,农业和轻工业的投资加在一起也只有15%。由此可见,赫鲁晓夫意在

A.集中力量进行农村的建设 B.纠正以往经济发展模式弊端

C.全面放弃优先发展重工业 D.不断提高当时农民生活水平

31.从1988年起,苏联领导人戈尔巴乔夫提倡把所谓的“民主化”“公开性”作为“改革”的主要内容。曾任苏联部长会议主席的雷日科夫多年后评论说,“戈尔巴乔夫并没有考虑到过渡阶段的复杂性”,“改革”的“这两个内容同几十年来根深蒂固的制度发生了冲突”。这一评论旨在强调

A.原有模式成为破坏改革的关键 B.社会矛盾复杂阻碍完成过渡

C.忽略国情埋下改革失败的隐患 D.个人原因导致整个国家解体

法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、俄国苏联史【答案及解析】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

D

D

C

D

A

C

C

C

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

D

D

D

D

C

C

D

C

A

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

A

D

A

C

C

A

B

A

A

B

31

答案

C

1.A【解析】法国1875年宪法确立了共和制度,赋予总统较大权力,结合所学可知,法国1875年宪法是君主派和共和派互相妥协的产物,故选A项;君主派和共和派都代表资产阶级利益,只是不同派别的利益,排除B项;总统对议会负责,排除C项;法国总统对议会负责,排除D项。

2.D【解析】法国1875年宪法有利于资本主义发展,符合资产阶级利益,最终使法国确立资产阶级共和制,这与工业革命对工业资产阶级的壮大关系密切,故选D项;1875年宪法是一票共和,排除A项;《人权宣言》是法国大革命的成果,具有广泛的社会基础,排除B项;1871年的巴黎公社运动是人类历史上第一次建立无产阶级政权的伟大尝试,并非捍卫共和制,排除C项。

3.D【解析】据材料“尊重儿童的人格……培养……‘新人’”可知拉伯雷的教育主张以人为中心,强调人的尊严和价值,据材料时间“16世纪”正处于文艺复兴时期,文艺复兴的核心是人文主义,故选D项;17—18世纪的启蒙运动反映了自由平等的思想理念,排除A项;因材施教对教育效果有一定的作用,但不是决定作用,结合唯物史观,经济决定上层建筑,排除B项;文艺复兴发生于14—17世纪,启蒙运动发生于17—18世纪,排除C项。

4.C【解析】根据“启蒙思想家观点主张的内在逻辑关系小结图”并结合所学可分析得知,小结图说明了人们通过授权组成国家政府,保障个人自身权利,体现了社会契约思想;但如果国家政府违背人民意愿,人民有权推翻它,体现了人民主权思想,这是卢梭的思想主张,故选C项;三权分立是孟德斯鸠的思想主张,排除A项;理性精神是一个广泛的概念,不能准确表达卢梭的具体思想,排除B项;依法治国不是启蒙思想家的观点,排除D项。

5.D【解析】本题的解答需注意题干中的转折词“但”,一般此类题目多考察转折语之后的句子,据材料“它的确为我们要解决的问题指明了方向”可知,本题考察启蒙运动在引导历史发展的趋势方面的积极作用,故选D项;A项属于对其消极评价,而材料突出的是其积极影响,不符合题意,排除A项;B项也属于消极方面,不符合题意,排除B项;C项同样为消极方面,不符合题意,排除C项。

6.A【解析】邦斯舅舅在饱经沧桑之后总结出“金钱就是一切”的信条,反映了当时社会拜金主义盛行的现实,故选A项;题干中没有提到传统信仰,而是强调金钱对人的腐蚀作用,排除B项;邦斯舅舅通过亲身经历之后沦为金钱的奴隶,恰恰说明其不够理性,所以其总结也不是理性主义的反思,排除C项;题干反映的是现实主义的风格,不是古典主义传统,排除D项。

7.C【解析】据上图和材料“头戴象征自由和解放的红色弗里吉亚帽,左手握枪,右手高举象征自由、平等、博爱的三色旗”,可知该图为具有浪漫主义风格的《自由引导人民》,表达了对革命的热情和未来的追求,故选C项;现实主义风格的作品以写实手法抨击现实政治,排除A项;印象派突出对光与色的追求,排除B项;现代主义作品带有强烈的悲伤压抑情调,排除D项。

8.C【解析】法国为了保其欧洲大国地位,试图阻止德意志的统一。但1871年5月,正式签订《法兰克福和约》,普法战争以法兰西帝国的崩溃和法国资产阶级政府的投降而告终,改变了欧洲的国际关系格局,与材料中“1871年”“割让领土”“赔款五亿”相符,故选C项;材料未涉及社会主义运动,与材料主旨“参战两国”的关系不符,排除A项;拿破仑失败,法兰西帝国的崩溃,之后建立了法国资产阶级政府,排除B项;“法国政府”仍是共和国,排除D项。

9.C【解析】据材料“德国统一后, 普鲁士国王威廉一世希望 自已能被称为‘德国皇帝’,这一要求遭到其它邦国反对,在俾斯麦劝说威廉一世接受了‘德意志皇帝’(地位不高于其他邦国国王)这一方案,各邦国基本同意”可知在“德意志皇帝”这一称呼上普鲁士国王与其他邦国出现分歧,最终以普鲁士国王的让步而达成一致,故选C项;材料体现的是普鲁士的让步而非统治地位的确立,排除A项;德国统一后,德意志统一市场形成,排除B项;据材料“德国统一后”可知德国已经完成统一,排除D项。

10.C【解析】俾斯麦执政时期的德国在诸多方面建立社会保障,这缓和了经济飞速发展带来的阶级矛盾,故选C项;仅凭三部社会保险立法,不能得出“完善”的结论,排除A项;帝国议会没有实际权力,排除B项;民主化指国家政体或施政,朝向合于民主的方向发展,而材料体现的是社会保障,不是民主化,排除D项。

11.D【解析】据材料“呼吁人民从睡梦中振奋起来”可知该作品可能唤醒人民,即有利于人民革命精神的唤醒,故选D项;据所学海涅的《德国,一个冬天的童话》是浪漫主义代表作,排除A项;据材料“把腐朽分裂的德意志36个诸侯国比作奇臭无比的36个卷坑”可知该作品批判的是分裂的德意志而非资本主义,排除B项;据所学促成了德意志帝国走向统一的是三次王朝战争,排除C项。

12.D【解析】据材料“因为它标志着地区自治和全球统一之间冲突的开端”可知“地区自治”指新航路开辟前世界各地区之间的相对隔绝的状态,故选D项;西欧资本主义发展是新航路开辟的原因,排除A项;全球农业革命发生在距今约1万年前,排除B项;西欧商业危机的出现是新航路开辟的原因,排除C项。

13.D【解析】由于黄金、白银大量流入欧洲,造成物价上涨,依靠固定地租为生的封建地主地位下降,从事商品生产的资产阶级实力上升,与材料中“1503年到1600年,西班牙从美洲一共掠夺了153564公斤黄金,7439142公斤白银”相符,故选D项;世界工业强国是英国,与材料中“西班牙”不符,排除A项;西班牙从海外获得财富大量外流,没有形成本国资本积累,排除B项;新航路的开辟使贸易中心也由原来的地中海区域转到大西洋沿岸,排除C项。

14.D【解析】据材料“其中大部分又流向了中国,用来换取中国的丝绸、瓷器等产品”可知大量的金银流入中国,强化了封建经济的发展,故选D项;西班牙仍然是封建国家,贵金属的流入并没有带来西班牙的社会转型,排除A项;据材料“其中大部分又流向了中国,用来换取中国的丝绸、瓷器等产品”可知材料讨论的是新航路开辟对于中国的影响,而非美洲,排除B项;世界市场最终形成是在第二次工业革命后,排除C项。

15.C【解析】甘蔗种植属于劳动密集型工作,需要大量的劳动力,欧洲人在征服美洲后建立大批甘蔗园,为了降低劳动成本,适应恶劣条件下的劳动强度,大量使用非洲贩来的黑奴,使得甘蔗生产成本下降,产量提高,因此这一变化的主要原因是殖民扩张和黑奴贸易的兴盛,故选C项;材料表明蔗糖普及的主要原因是生产环节成本下降的结果,欧洲人口增长与医疗水平的提高与蔗糖价格下降无关,排除A项;材料表明蔗糖普及的主要原因是生产环节成本下降的结果,新航路开辟使东西贸易便捷不是这一现象的主要原因,排除B项;工业革命提升了工业资产阶级的消费能力,但广大普通民众的生活水平提升有限,不是蔗糖普及的主要原因,排除D项。

16.C【解析】欧洲殖民者具备免疫力,客观上便利了其拓展殖民空间与材料中“缺乏免疫力的美洲土著居民”锐减相符,故选C项;殖民主义的罪恶包括屠杀当地居民,实行种族灭绝政策,进行无所顾忌的抢劫和掠夺财富,从事罪恶的奴隶贸易,与材料中“天花、麻疹、白喉、水痘等病菌随着人口流动传人(应为入)”的疾病不符,排除A项;西欧国家的殖民扩张和野蛮掠夺而非材料中的疾病,客观上促进了西欧资本主义的发展,推动了世界市场的迅速拓展,排除B项;经济全球化是指贸易、投资、金融、生产等活动的全球化,即生产要素在全球范围内的最佳配合置,从根源上说是生产力和国际分工的高度发展,要求进一步跨越民族和国家疆界的产物,而非材料中的疾病,排除D项。

17.D【解析】据材料“将人的精神升华为一种可视的形象……都是生动具体的”可知,这幅画作焕发出人性的光辉,体现了对人的重视,说明具有人文主义思想,故选D项;科学探究是指人们通过一定的过程和方法对客观事物和现象进行探索、质疑和研究,排除A项;浪漫主义在反映客观现实上侧重从主观内心世界出发,抒发对理想世界的热烈追求,常用热情奔放的语言、瑰丽的想象和夸张的手法来塑造形象,排除B项;理性主义出现在启蒙运动中,与题意时间不符,排除C项。

18.C【解析】“从而营造出欢快充实的空间感受”体现的是世俗化的生活,表明当时市民阶层追求世俗化的生活体验,故选C项;“彻底改变”说法过于绝对,排除A项;建筑的宗教功能和意义并未被弱化,题干无法体现,排除B项;据材料“高耸入云、冷峻阴沉的哥特式建筑不再流行”无法得出完全退出历史舞台的结论,排除D项。

19.A【解析】据材料“那些经过宗教改革而信仰新教的国家,后来都发展成为最发达的资本主义国家”可知,在宗教改革的推动下,北欧发展成为最发达的资本主义国家,这反映了宗教改革对社会变革的深刻影响,故选A项;;材料未涉及宗教改革对民主意识觉醒的影响,排除B项;材料没有涉及对教会的作用,排除C项;材料主要是在讲宗教改革与文艺复兴的区别,不是在讲它们之间的联系,排除D项。

20.C【解析】该作品体现了印象主义的特点运用光线和色彩强调“主观感受”,故选C项;采用变形和抽象表现手法是现代主义美术特点,排除A项;强调画面的整体统一是浪漫主义美术的特点,排除B项;展现普通人的生活和情感是现实主义美术特点,排除D项。

21.A【解析】据“20世纪初”及作品名称《带胡须的蒙娜丽莎》可知,该作品渺视传统、无视约束,反传统反理性,是西方现代社会精神生活方面的真实写照,故选A项;现代主义画派反对理性主义的压制和传统的束缚,排除B项;浪漫主义绘画风格抒发浪漫诗意的情怀,排除C项;现代主义画派的画面不注重严重和谐,排除D项。

22.D【解析】由“死一般的沉静”、“没有人影,也没有鸟兽”、“只有几个软绵绵的钟表,或挂在枯枝上,或摆在桌台上,或搁在一个不明物上”可知,这幅绘画作品具有反传统、非理性的色彩,属于现代主义绘画,这西方社会精神危机的体现,故选D项;由“软绵绵的钟表”可知这不是现实主义的风格,排除A项;这幅画是现代主义风格,不属于印象派绘画,排除B项;借夸张手法表达对理性王国失望是浪漫主义绘画的风格,不符合题干“1931年”这一时间,排除C项。

23.A【解析】《四月提纲》具体内容主要是人民群众最关心的问题,当然是列宁为赢得人民支持以取得政治主动权,故选A项;《四月提纲》发布在俄历四月,沙皇统治在二月革命中就已经被推翻了,排除B项;《四月提纲》发布时,俄国正在参加一战,俄国没有面临帝国主义侵略,排除C项;资产阶级临时政府因为继续参加一战而导致群众反对,其统治基础并不稳固,排除D项。

24.C【解析】材料中“列强在中东和中国划分势力范围或进行瓜分的密约”是帝国主义主导的世界殖民体系,“幕后交易和盘托出”是对其打击,故选C项;材料中“大战前若干年和大战期间”是已经发生的,是揭露而非遏制了,排除A项;导火线是巴黎和会外交失败,排除B项;当时只有“苏俄”一个社会主义国家,排除D项。

25.C【解析】据材料“农民的普遍态度是在土地问题上很感激苏维埃政府,但他们十分抱怨生活必需品的缺乏,抱怨强制性的捐献,担心没完没了”可知当时十月革命已经胜利,苏维埃政府颁布了《土地法令》解决了农民的土地问题,但国内战争时期又实行战时共产主义政策,故选C项;据所学二月革命是资产阶级的民主革命,没有解决农民的土地问题,排除A项;据材料“抱怨强制性的捐献”在十月革命时期并没有实施,排除B项;据所学新经济政策时期粮食税代替余粮收集制,政府没有“强制性的捐献”,排除D项。

26.A【解析】据材料“商品交换……货币交换”可知新经济政策利用市场和商品货币关系来扩大生产,体现了重视并利用市场机制,故选A项;1928年第一个五年计划开始,计划经济开始真正实施,排除B项;1929年11月联共(布)中央决定加快农业集体化的速度,排除C项;新经济政策是国家在掌握经济命脉的前提下,在一定限度内发展资本主义,从而建立社会主义的经济基础,没有导致资本主义复辟,排除D项。

27.B【解析】据材料“进一步推广……聘请外国工程师、技师和熟练工人的做法”,可知苏联在二十世纪三十年代与外国进行合作,引进技术及技术人员,从西方国家贷款,进行本国工业化建设,故选B项;美苏之间的意识形态领域的对抗从未消弭,“消弭”一词过于绝对,排除A项;20世纪30年代苏联是计划经济体制,并未转型,排除C项;新经济政策的时间是1921年到1928年,1933年时新经济政策早已结束,排除D项。

28.A【解析】苏联科研经费增加的情况下,把其中的75%用于军事技术研究,而当时正处于美苏争霸时期,说明科技研发是服务于争霸的需要,故选A项;科研经费的增加并不能证明经济形势明显好转,排除B项;题干只是说苏联用于核武器和航天等领域的经费增加,也没有其他国家空间技术水平的情况可以比较,这并不能证明苏联垄断了国际空间技术,排除C项;单凭科研经费的增加不能说明冷战中的战略态势,排除D项。

29.A【解析】漫画反映的是1966年苏联人买的东西比如沙发、手提包和鞋子在使用过程中,突然出现坏掉的现象,说明当时的日用消费品质量差,这是勃列日涅夫执政时期忽视生活消费品生产质量的反映,故选A项;题干指的是日用生活消费品质量差,而不是禁止其交易,排除B项;题干中的日用消费品都是轻工业品,与农民没有必然联系,排除C项;平均主义分配政策在战时共产主义政策实施时存在,与题干时间“1966年”不符,排除D项。

30.B【解析】据材料“其颁布的1959年至1965年的七年计划中,农业投资在总投资中的比重达到了33%左右,而苏联最初的几个五年计划,农业和轻工业的投资加在一起也只有15%”,可知赫鲁晓夫执政时期加大了对农业投资的比重,说明打破了苏联以重工业为主的模式,即纠正以往经济发展模式的弊端,故选B项;赫鲁晓夫执政时期虽然加强了对农业的投入,但重点依然是重工业,排除A项;赫鲁晓夫执政时期,力图纠正斯大林模式的弊端,但没有全面放弃优先发展重工业,排除C项;赫鲁晓夫改革主要是纠正斯大林模式的弊端,而不是提高当时农民生活水平,排除D项。

31.C【解析】根据材料“戈尔巴乔夫并没有考虑到过渡阶段的复杂性”,结合所学可知,戈尔巴乔夫改革忽视高度集中政治经济体制带来的严重问题,没有相配套的措施,最终导致改革的失败,故选C项;戈尔巴乔夫改革破坏原有模式,排除A项;戈尔巴乔夫改革阻碍社会过渡,不是社会矛盾,排除B项;苏联解体的根本原因是高度集中的政治经济体制,排除D项。

1.有学者认为,法国1875年宪法“确立了强势总统弱势议会”的格局,总统是国家权力的中心。下列解释最合理的选项是

A.这是君主派和共和派互相妥协的产物

B.表明法国资产阶级获得了最终的胜利

C.在这部宪法中,议会对法国总统负责

D.总统拥有最高行政权,对参议院负责

2.从1791年至1875年,法国先后制定了11部宪法。1875年宪法与此前创制的宪法相比,只是以三部宪法性文件规定了国家权力分配和运行,完全没有体现《人权宣言》的内容,但这部倒退落后的宪法却贯穿了第三共和国始终,稳定实施了65年。这一现象的出现主要是由于法国

A.共和派的力量远远超越君主派 B.《人权宣言》缺乏社会基础

C.巴黎公社捍卫了共和制的成果 D.工业革命壮大工业资产阶级

3.16世纪,法国思想家拉伯雷提倡尊重儿童的人格、兴趣和求知欲,强调教育的目标是培养博学多才、活泼健康、道德高尚的“新人”。这一主张

A.反映了自由平等的思想理念 B.强调了因材施教的决定作用

C.重申了启蒙运动的思想内容 D.体现了人文主义的教育思想

4.图1是一幅启蒙思想家观点主张的内在逻辑关系小结图,图中有两处空缺。这两处空缺处从左到右应该填写

启蒙思想家观点主张的内在逻辑关系小结

图1

A.三权分立、人民主权 B.理性精神、社会契约

C.社会契约、人民主权 D.民主自由、依法治国

5.有部分学者认为,启蒙运动可能并不充分,不能为我们所有的问题提供解决的方案,但它的确为我们要解决的问题指明了方向。该观点意在说明启蒙运动

A.有待于形成完整思想体系 B.面临难以解决的现实问题

C.需要完善解决问题的方案 D.能够引导历史发展的趋势

6.1847年,巴尔扎克在其作品《邦斯舅舅》中塑造了一个放高利贷的守财奴形象。主人公邦斯原本是个心地善良的音乐家,而且是一位艺术品位极高的收藏家。但饱经沧桑后却总结出一条无耻的信条:金钱就是一切。金钱的腐蚀作用使它自己的主人也沦为了奴隶。这一作品

A.典型地再现了社会风貌 B.反映了传统信仰的崩塌

C.体现了理性主义的反思 D.继承了古典主义的传统

7.图2为法国画家欧仁·德拉克洛瓦1830年创作的一幅油画。画面中,自由女神半裸上身在废墟中前行,头戴象征自由和解放的红色弗里吉亚帽,左手握枪,右手高举象征自由、平等、博爱的三色旗。该作品

图2

A.以写实手法抨击现实政治 B.突出对光与色效果的追求

C.抒发了对理想世界的憧憬 D.带有强烈的悲伤压抑情调

8.1871年5月,欧洲一场战争结束之后,参战两国缔结了《法兰克福和约》,和约部分内容如下:

第三条 法国政府应将所割让领土有关民事、军事和司法行政之档案、文件和登记薄册移交给德国政府。

第七条 法国政府应于还都巴黎城重建统治权后三十日内先缴付赔款五亿(法郎)……(其余)于1874年3月2日以前付清。

关于这场战争,下列说法正确的是

A.推动了社会主义运动的兴起 B.拿破仑失败导致旧王朝复辟

C.改变了欧洲的国际关系格局 D.割地赔款导致了共和国覆亡

9.德国统一后, 普鲁士国王威廉一世希望 自已能被称为“德国皇帝”,这一要求遭到其它邦国反对,在俾斯麦劝说威廉一世接受了“德意志皇帝”(地位不高于其他邦国国王)这一方案,各邦国基本同意。俾斯麦的这一做法

A.确立了普鲁士在德国的统治地位 B.旨在推动德意志统一市场的形成

C.有利于巩固德国统一的历史成果 D.极大推动了德国统一的历史进程

10.表1为俾斯麦执政时期德国国家社会保险立法的主要内容。这反映出德国

表1

时间

名称

主要内容

1883年

《疾病保险法》

为德国300万工人及其家属提供医疗保障,费用由工人和雇主双方负担

1884年

《意外工伤保险法案》

因工伤亡的工人可以得到医疗及丧葬费,费用完全由资本家负担

1889年

《老年及残疾保险法》

工人到70岁时可以领取养老金,残疾人也可以领取津贴,费用由工人、雇主和政府三方共同负担

A.社会保障体系臻于完善 B.帝国议会掌握实际权力

C.通过立法缓和社会矛盾 D.民主化程度的日益提高

11.1844年海涅在《德国,一个冬天的童话》中通过梦境幻想童话和传说,描绘了德国的落后面貌。把腐朽分裂的德意志36个诸侯国比作奇臭无比的36个卷坑,认为德国已病入膏肓,呼吁人民从睡梦中振奋起来,在地球上建立自由平等的“天国”。该作品

A.体现了现实主义风格的成熟 B.反映了德国资本主义的腐朽

C.促成了德意志帝国走向统一 D.有利于人民革命精神的唤醒

12.斯塔夫里阿诺斯在《全球通史》中写道:“公元1500年之后的时代是具有重大意义的时代,因为它标志着地区自治和全球统一之间冲突的开端。” 材料中“地区自治”的含义是

A.西欧资本主义的发展 B.全球农业革命的发生

C.西欧商业危机的出现 D.世界各地区相对隔绝

13.到16世纪末,世界贵金属开采量的83%来自西班牙。西班牙每年派遣两支运载金银的船队来往于美洲与本土之间。1503年到1600年,西班牙从美洲一共掠夺了153564公斤黄金,7439142公斤白银。这导致西班牙

A.国力增强,成为世界工业强国 B.资本积累,引发本国经济转型

C.贸易发达,成为世界市场中心 D.物价上涨,加速社会阶层分化

14.1500年到1650年间从美洲流向西班牙的金银多得令人咋舌,其中大部分又流向了中国,用来换取中国的丝绸、瓷器等产品。这一现象

A.加速了西班牙资本主义发展 B.使美洲传统社会遭灭顶之灾

C.推动了世界市场的最终形成 D.有利于中国农耕经济的发展

15.甘蔗的种植需要充足的阳光和长时间的密集劳动,且甘蔗园往往疟疾肆虐,在中世纪蔗糖是难得的奢侈品;15世纪,英国人年均糖摄取量接近于零;到19世纪初,这一数字已上升至8公斤。造成这一变化主要原因是

A.人口增长与医疗设施的完善 B.新航路开辟使东西贸易便捷

C.殖民扩张和黑奴贸易的兴盛 D.工业革命提高民众消费水平

16.哥伦布发现美洲大陆之后,天花、麻疹、白喉、水痘等病菌随着人口流动传入美洲,导致缺乏免疫力的美洲土著人大量死亡。100年间,墨西哥地区土著居民就从2500万锐减至75万,中美洲其他地区亦如此。这

A.充分揭示了殖民主义的罪恶本质 B.加快了资本主义世界市场的形成

C.便利了欧洲殖民者拓展殖民空间 D.导致经济全球化发展的地区差异

17.图3是意大利文艺复兴时期画家列奥纳多·达·芬奇创作的油画,该画作塑造了资本主义上升时期一位城市有产阶级的妇女形象,有评论认为该幅作品“将人的精神升华为一种可视的形象,她的眼睛、额头、嘴、绝无仅有的手,都是生动具体的,而不是简单概念的翻制……”,这可以说明画家

图3

A.充满科学探究精神 B.具有浪漫主义情怀

C.注重理性主义运用 D.具有人文主义思想

18.文艺复兴后,高耸入云、冷峻阴沉的哥特式建筑不再流行,建筑师们热衷于重现古希腊的柱式以及古罗马的穹顶拱券,从而营造出欢快充实的空间感受。这表明当时

A.几何学发展彻底改变了设计理念 B.建筑的宗教功能和意义被弱化

C.市民阶层追求世俗化的生活体验 D.哥特式建筑完全退出历史舞台

19.15~16世纪,南欧掀起文艺复兴,北欧进行宗教改革,到17世纪时结果却大相径庭:那些经过宗教改革而信仰新教的国家,后来都发展成为最发达的资本主义国家。这说明宗教改革

A.推动了社会深刻变革 B.促进了民主意识觉醒

C.冲击了罗马教廷权威 D.继承了文艺复兴思想

20.图4为梵高的绘画作品《星月夜》,对其所属流派风格描述最准确的是

图4

A.采用变形和抽象表现手法 B.特别强调画面的整体统一

C.用主观感受塑造客观现象 D.展现普通人的生活和情感

21.20世纪初,西方出现了一种新的艺术流派,图5是该艺术流派的代表作之一。这类作品

图5:《带胡须的蒙娜丽莎》

A.表现了空虚反叛的精神 B.丰富了理性主义的内涵

C.抒发了浪漫诗意的情怀 D.注重了画面的严整和谐

22.图6是西班牙画家达利1931年创作的一幅画,向人展示的是一片死一般的沉静,没有人影,也没有鸟兽。在一片荒凉的旷野上,只有几个软绵绵的钟表,或挂在枯枝上,或摆在桌台上,或搁在一个不明物上。该作品

图6:《永恒的回忆》

A.体现了批判现实主义的创作风格 B.强调捕捉光色的 “瞬间印象 ”

C.借夸张手法表达对理性王国失望 D.揭示了西方社会的精神危机

23.《四月提纲》是俄国社会主义革命的指导思想,但在具体内容中并没有直接提出建立社会主义公有制等,而是仅限于土地改革、退出帝国主义战争等人民群众最关心的问题。其主要原因是当时

A.列宁为赢得人民支持的策略考量 B.俄国民众和沙皇统治的矛盾激化

C.苏俄正面临帝国主义侵略的困境 D.资产阶级临时政府统治基础稳固

24.1917年底至1918年初,苏俄外交人民委员部先后将大战前若干年和大战期间俄国同英、法、意、日等国的幕后交易和盘托出,其中包括列强在中东和中国划分势力范围或进行瓜分的密约。苏俄政府此举

A.遏制了西方列强殖民扩张的野心 B.成为中国五四运动爆发的导火线

C.打击了帝国主义主导的国际秩序 D.旨在扩大社会主义阵营的影响力

25.有人在访问俄国后的报告中写道:农民的普遍态度是在土地问题上很感激苏维埃政府,但他们十分抱怨生活必需品的缺乏,抱怨强制性的捐献,担心没完没了……他们赞成革命,但是当有机会推翻它时,他们又说“不”。由此判断访问的时间应是

A.二月革命时期 B.十月革命时期

C.战时共产主义时期 D.新经济政策时期

26.1921年8月,人民委员会关于贯彻新经济政策原则的指令中说:“应当采取措施发展国营的和合作社的商品交换,而且不应当只限于地方流转范围,在可能和有利的地方应当转为货币交换形式。”这说明,新经济政策

A.重视并利用市场机制 B.强化计划经济体制

C.加快农业集体化进程 D.导致资本主义复辟

27.1930年,苏共十六大通过了“进一步推广……聘请外国工程师、技师和熟练工人的做法”的决议。1933年,苏联从西方国家贷款总额高达14亿卢布,与外国签订“技术援助协议”124个。据此可知,当时苏联

A.消弭了与美国的意识对抗 B.利用外国优势推进工业化

C.经济体制模式在逐渐转型 D.新经济政策得到较好贯彻

28.据统计,1965~1982年,苏联用于核武器、航天等领域的科研经费增长了2.6倍,科研经费总额的75%用于军事技术研究。由此可推知,这一时期的苏联

A.科技研发服务于争霸需要 B.经济形势出现明显好转

C.逐渐垄断了国际空间技术 D.在冷战对峙中占据优势

29.1966年苏联《劳动报》上刊登了一组漫画(图7,有节选),表达了苏联人民的不满情绪。

图7:《买东西》(注:编者命名)

苏联人民产生不满情绪,主要是由于当时政府

A.忽视生活消费品的生产 B.禁止生活消费品的交易

C.从农民身上取走的太多 D.采用平均主义分配政策

30.赫鲁晓夫执政时期,在其颁布的1959年至1965年的七年计划中,农业投资在总投资中的比重达到了33%左右,而苏联最初的几个五年计划,农业和轻工业的投资加在一起也只有15%。由此可见,赫鲁晓夫意在

A.集中力量进行农村的建设 B.纠正以往经济发展模式弊端

C.全面放弃优先发展重工业 D.不断提高当时农民生活水平

31.从1988年起,苏联领导人戈尔巴乔夫提倡把所谓的“民主化”“公开性”作为“改革”的主要内容。曾任苏联部长会议主席的雷日科夫多年后评论说,“戈尔巴乔夫并没有考虑到过渡阶段的复杂性”,“改革”的“这两个内容同几十年来根深蒂固的制度发生了冲突”。这一评论旨在强调

A.原有模式成为破坏改革的关键 B.社会矛盾复杂阻碍完成过渡

C.忽略国情埋下改革失败的隐患 D.个人原因导致整个国家解体

法国、德国、意大利、西班牙、荷兰、俄国苏联史【答案及解析】

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

D

D

C

D

A

C

C

C

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

答案

D

D

D

D

C

C

D

C

A

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

答案

A

D

A

C

C

A

B

A

A

B

31

答案

C

1.A【解析】法国1875年宪法确立了共和制度,赋予总统较大权力,结合所学可知,法国1875年宪法是君主派和共和派互相妥协的产物,故选A项;君主派和共和派都代表资产阶级利益,只是不同派别的利益,排除B项;总统对议会负责,排除C项;法国总统对议会负责,排除D项。

2.D【解析】法国1875年宪法有利于资本主义发展,符合资产阶级利益,最终使法国确立资产阶级共和制,这与工业革命对工业资产阶级的壮大关系密切,故选D项;1875年宪法是一票共和,排除A项;《人权宣言》是法国大革命的成果,具有广泛的社会基础,排除B项;1871年的巴黎公社运动是人类历史上第一次建立无产阶级政权的伟大尝试,并非捍卫共和制,排除C项。

3.D【解析】据材料“尊重儿童的人格……培养……‘新人’”可知拉伯雷的教育主张以人为中心,强调人的尊严和价值,据材料时间“16世纪”正处于文艺复兴时期,文艺复兴的核心是人文主义,故选D项;17—18世纪的启蒙运动反映了自由平等的思想理念,排除A项;因材施教对教育效果有一定的作用,但不是决定作用,结合唯物史观,经济决定上层建筑,排除B项;文艺复兴发生于14—17世纪,启蒙运动发生于17—18世纪,排除C项。

4.C【解析】根据“启蒙思想家观点主张的内在逻辑关系小结图”并结合所学可分析得知,小结图说明了人们通过授权组成国家政府,保障个人自身权利,体现了社会契约思想;但如果国家政府违背人民意愿,人民有权推翻它,体现了人民主权思想,这是卢梭的思想主张,故选C项;三权分立是孟德斯鸠的思想主张,排除A项;理性精神是一个广泛的概念,不能准确表达卢梭的具体思想,排除B项;依法治国不是启蒙思想家的观点,排除D项。

5.D【解析】本题的解答需注意题干中的转折词“但”,一般此类题目多考察转折语之后的句子,据材料“它的确为我们要解决的问题指明了方向”可知,本题考察启蒙运动在引导历史发展的趋势方面的积极作用,故选D项;A项属于对其消极评价,而材料突出的是其积极影响,不符合题意,排除A项;B项也属于消极方面,不符合题意,排除B项;C项同样为消极方面,不符合题意,排除C项。

6.A【解析】邦斯舅舅在饱经沧桑之后总结出“金钱就是一切”的信条,反映了当时社会拜金主义盛行的现实,故选A项;题干中没有提到传统信仰,而是强调金钱对人的腐蚀作用,排除B项;邦斯舅舅通过亲身经历之后沦为金钱的奴隶,恰恰说明其不够理性,所以其总结也不是理性主义的反思,排除C项;题干反映的是现实主义的风格,不是古典主义传统,排除D项。

7.C【解析】据上图和材料“头戴象征自由和解放的红色弗里吉亚帽,左手握枪,右手高举象征自由、平等、博爱的三色旗”,可知该图为具有浪漫主义风格的《自由引导人民》,表达了对革命的热情和未来的追求,故选C项;现实主义风格的作品以写实手法抨击现实政治,排除A项;印象派突出对光与色的追求,排除B项;现代主义作品带有强烈的悲伤压抑情调,排除D项。

8.C【解析】法国为了保其欧洲大国地位,试图阻止德意志的统一。但1871年5月,正式签订《法兰克福和约》,普法战争以法兰西帝国的崩溃和法国资产阶级政府的投降而告终,改变了欧洲的国际关系格局,与材料中“1871年”“割让领土”“赔款五亿”相符,故选C项;材料未涉及社会主义运动,与材料主旨“参战两国”的关系不符,排除A项;拿破仑失败,法兰西帝国的崩溃,之后建立了法国资产阶级政府,排除B项;“法国政府”仍是共和国,排除D项。

9.C【解析】据材料“德国统一后, 普鲁士国王威廉一世希望 自已能被称为‘德国皇帝’,这一要求遭到其它邦国反对,在俾斯麦劝说威廉一世接受了‘德意志皇帝’(地位不高于其他邦国国王)这一方案,各邦国基本同意”可知在“德意志皇帝”这一称呼上普鲁士国王与其他邦国出现分歧,最终以普鲁士国王的让步而达成一致,故选C项;材料体现的是普鲁士的让步而非统治地位的确立,排除A项;德国统一后,德意志统一市场形成,排除B项;据材料“德国统一后”可知德国已经完成统一,排除D项。

10.C【解析】俾斯麦执政时期的德国在诸多方面建立社会保障,这缓和了经济飞速发展带来的阶级矛盾,故选C项;仅凭三部社会保险立法,不能得出“完善”的结论,排除A项;帝国议会没有实际权力,排除B项;民主化指国家政体或施政,朝向合于民主的方向发展,而材料体现的是社会保障,不是民主化,排除D项。

11.D【解析】据材料“呼吁人民从睡梦中振奋起来”可知该作品可能唤醒人民,即有利于人民革命精神的唤醒,故选D项;据所学海涅的《德国,一个冬天的童话》是浪漫主义代表作,排除A项;据材料“把腐朽分裂的德意志36个诸侯国比作奇臭无比的36个卷坑”可知该作品批判的是分裂的德意志而非资本主义,排除B项;据所学促成了德意志帝国走向统一的是三次王朝战争,排除C项。

12.D【解析】据材料“因为它标志着地区自治和全球统一之间冲突的开端”可知“地区自治”指新航路开辟前世界各地区之间的相对隔绝的状态,故选D项;西欧资本主义发展是新航路开辟的原因,排除A项;全球农业革命发生在距今约1万年前,排除B项;西欧商业危机的出现是新航路开辟的原因,排除C项。

13.D【解析】由于黄金、白银大量流入欧洲,造成物价上涨,依靠固定地租为生的封建地主地位下降,从事商品生产的资产阶级实力上升,与材料中“1503年到1600年,西班牙从美洲一共掠夺了153564公斤黄金,7439142公斤白银”相符,故选D项;世界工业强国是英国,与材料中“西班牙”不符,排除A项;西班牙从海外获得财富大量外流,没有形成本国资本积累,排除B项;新航路的开辟使贸易中心也由原来的地中海区域转到大西洋沿岸,排除C项。

14.D【解析】据材料“其中大部分又流向了中国,用来换取中国的丝绸、瓷器等产品”可知大量的金银流入中国,强化了封建经济的发展,故选D项;西班牙仍然是封建国家,贵金属的流入并没有带来西班牙的社会转型,排除A项;据材料“其中大部分又流向了中国,用来换取中国的丝绸、瓷器等产品”可知材料讨论的是新航路开辟对于中国的影响,而非美洲,排除B项;世界市场最终形成是在第二次工业革命后,排除C项。

15.C【解析】甘蔗种植属于劳动密集型工作,需要大量的劳动力,欧洲人在征服美洲后建立大批甘蔗园,为了降低劳动成本,适应恶劣条件下的劳动强度,大量使用非洲贩来的黑奴,使得甘蔗生产成本下降,产量提高,因此这一变化的主要原因是殖民扩张和黑奴贸易的兴盛,故选C项;材料表明蔗糖普及的主要原因是生产环节成本下降的结果,欧洲人口增长与医疗水平的提高与蔗糖价格下降无关,排除A项;材料表明蔗糖普及的主要原因是生产环节成本下降的结果,新航路开辟使东西贸易便捷不是这一现象的主要原因,排除B项;工业革命提升了工业资产阶级的消费能力,但广大普通民众的生活水平提升有限,不是蔗糖普及的主要原因,排除D项。

16.C【解析】欧洲殖民者具备免疫力,客观上便利了其拓展殖民空间与材料中“缺乏免疫力的美洲土著居民”锐减相符,故选C项;殖民主义的罪恶包括屠杀当地居民,实行种族灭绝政策,进行无所顾忌的抢劫和掠夺财富,从事罪恶的奴隶贸易,与材料中“天花、麻疹、白喉、水痘等病菌随着人口流动传人(应为入)”的疾病不符,排除A项;西欧国家的殖民扩张和野蛮掠夺而非材料中的疾病,客观上促进了西欧资本主义的发展,推动了世界市场的迅速拓展,排除B项;经济全球化是指贸易、投资、金融、生产等活动的全球化,即生产要素在全球范围内的最佳配合置,从根源上说是生产力和国际分工的高度发展,要求进一步跨越民族和国家疆界的产物,而非材料中的疾病,排除D项。

17.D【解析】据材料“将人的精神升华为一种可视的形象……都是生动具体的”可知,这幅画作焕发出人性的光辉,体现了对人的重视,说明具有人文主义思想,故选D项;科学探究是指人们通过一定的过程和方法对客观事物和现象进行探索、质疑和研究,排除A项;浪漫主义在反映客观现实上侧重从主观内心世界出发,抒发对理想世界的热烈追求,常用热情奔放的语言、瑰丽的想象和夸张的手法来塑造形象,排除B项;理性主义出现在启蒙运动中,与题意时间不符,排除C项。

18.C【解析】“从而营造出欢快充实的空间感受”体现的是世俗化的生活,表明当时市民阶层追求世俗化的生活体验,故选C项;“彻底改变”说法过于绝对,排除A项;建筑的宗教功能和意义并未被弱化,题干无法体现,排除B项;据材料“高耸入云、冷峻阴沉的哥特式建筑不再流行”无法得出完全退出历史舞台的结论,排除D项。

19.A【解析】据材料“那些经过宗教改革而信仰新教的国家,后来都发展成为最发达的资本主义国家”可知,在宗教改革的推动下,北欧发展成为最发达的资本主义国家,这反映了宗教改革对社会变革的深刻影响,故选A项;;材料未涉及宗教改革对民主意识觉醒的影响,排除B项;材料没有涉及对教会的作用,排除C项;材料主要是在讲宗教改革与文艺复兴的区别,不是在讲它们之间的联系,排除D项。

20.C【解析】该作品体现了印象主义的特点运用光线和色彩强调“主观感受”,故选C项;采用变形和抽象表现手法是现代主义美术特点,排除A项;强调画面的整体统一是浪漫主义美术的特点,排除B项;展现普通人的生活和情感是现实主义美术特点,排除D项。

21.A【解析】据“20世纪初”及作品名称《带胡须的蒙娜丽莎》可知,该作品渺视传统、无视约束,反传统反理性,是西方现代社会精神生活方面的真实写照,故选A项;现代主义画派反对理性主义的压制和传统的束缚,排除B项;浪漫主义绘画风格抒发浪漫诗意的情怀,排除C项;现代主义画派的画面不注重严重和谐,排除D项。

22.D【解析】由“死一般的沉静”、“没有人影,也没有鸟兽”、“只有几个软绵绵的钟表,或挂在枯枝上,或摆在桌台上,或搁在一个不明物上”可知,这幅绘画作品具有反传统、非理性的色彩,属于现代主义绘画,这西方社会精神危机的体现,故选D项;由“软绵绵的钟表”可知这不是现实主义的风格,排除A项;这幅画是现代主义风格,不属于印象派绘画,排除B项;借夸张手法表达对理性王国失望是浪漫主义绘画的风格,不符合题干“1931年”这一时间,排除C项。

23.A【解析】《四月提纲》具体内容主要是人民群众最关心的问题,当然是列宁为赢得人民支持以取得政治主动权,故选A项;《四月提纲》发布在俄历四月,沙皇统治在二月革命中就已经被推翻了,排除B项;《四月提纲》发布时,俄国正在参加一战,俄国没有面临帝国主义侵略,排除C项;资产阶级临时政府因为继续参加一战而导致群众反对,其统治基础并不稳固,排除D项。

24.C【解析】材料中“列强在中东和中国划分势力范围或进行瓜分的密约”是帝国主义主导的世界殖民体系,“幕后交易和盘托出”是对其打击,故选C项;材料中“大战前若干年和大战期间”是已经发生的,是揭露而非遏制了,排除A项;导火线是巴黎和会外交失败,排除B项;当时只有“苏俄”一个社会主义国家,排除D项。

25.C【解析】据材料“农民的普遍态度是在土地问题上很感激苏维埃政府,但他们十分抱怨生活必需品的缺乏,抱怨强制性的捐献,担心没完没了”可知当时十月革命已经胜利,苏维埃政府颁布了《土地法令》解决了农民的土地问题,但国内战争时期又实行战时共产主义政策,故选C项;据所学二月革命是资产阶级的民主革命,没有解决农民的土地问题,排除A项;据材料“抱怨强制性的捐献”在十月革命时期并没有实施,排除B项;据所学新经济政策时期粮食税代替余粮收集制,政府没有“强制性的捐献”,排除D项。

26.A【解析】据材料“商品交换……货币交换”可知新经济政策利用市场和商品货币关系来扩大生产,体现了重视并利用市场机制,故选A项;1928年第一个五年计划开始,计划经济开始真正实施,排除B项;1929年11月联共(布)中央决定加快农业集体化的速度,排除C项;新经济政策是国家在掌握经济命脉的前提下,在一定限度内发展资本主义,从而建立社会主义的经济基础,没有导致资本主义复辟,排除D项。

27.B【解析】据材料“进一步推广……聘请外国工程师、技师和熟练工人的做法”,可知苏联在二十世纪三十年代与外国进行合作,引进技术及技术人员,从西方国家贷款,进行本国工业化建设,故选B项;美苏之间的意识形态领域的对抗从未消弭,“消弭”一词过于绝对,排除A项;20世纪30年代苏联是计划经济体制,并未转型,排除C项;新经济政策的时间是1921年到1928年,1933年时新经济政策早已结束,排除D项。

28.A【解析】苏联科研经费增加的情况下,把其中的75%用于军事技术研究,而当时正处于美苏争霸时期,说明科技研发是服务于争霸的需要,故选A项;科研经费的增加并不能证明经济形势明显好转,排除B项;题干只是说苏联用于核武器和航天等领域的经费增加,也没有其他国家空间技术水平的情况可以比较,这并不能证明苏联垄断了国际空间技术,排除C项;单凭科研经费的增加不能说明冷战中的战略态势,排除D项。

29.A【解析】漫画反映的是1966年苏联人买的东西比如沙发、手提包和鞋子在使用过程中,突然出现坏掉的现象,说明当时的日用消费品质量差,这是勃列日涅夫执政时期忽视生活消费品生产质量的反映,故选A项;题干指的是日用生活消费品质量差,而不是禁止其交易,排除B项;题干中的日用消费品都是轻工业品,与农民没有必然联系,排除C项;平均主义分配政策在战时共产主义政策实施时存在,与题干时间“1966年”不符,排除D项。

30.B【解析】据材料“其颁布的1959年至1965年的七年计划中,农业投资在总投资中的比重达到了33%左右,而苏联最初的几个五年计划,农业和轻工业的投资加在一起也只有15%”,可知赫鲁晓夫执政时期加大了对农业投资的比重,说明打破了苏联以重工业为主的模式,即纠正以往经济发展模式的弊端,故选B项;赫鲁晓夫执政时期虽然加强了对农业的投入,但重点依然是重工业,排除A项;赫鲁晓夫执政时期,力图纠正斯大林模式的弊端,但没有全面放弃优先发展重工业,排除C项;赫鲁晓夫改革主要是纠正斯大林模式的弊端,而不是提高当时农民生活水平,排除D项。

31.C【解析】根据材料“戈尔巴乔夫并没有考虑到过渡阶段的复杂性”,结合所学可知,戈尔巴乔夫改革忽视高度集中政治经济体制带来的严重问题,没有相配套的措施,最终导致改革的失败,故选C项;戈尔巴乔夫改革破坏原有模式,排除A项;戈尔巴乔夫改革阻碍社会过渡,不是社会矛盾,排除B项;苏联解体的根本原因是高度集中的政治经济体制,排除D项。

同课章节目录