海南省北师大万宁附属高中2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 海南省北师大万宁附属高中2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 112.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-21 22:52:17 | ||

图片预览

文档简介

北师大万宁附中2020-2021学年下学期期中考试(高二)

历史试题

(考试时间90分钟 满分100分 )

一、选择题(共20题,每题2分,共40分)

“文化一词源于拉丁语cultura和colere,本意为耕作、栽培、养育等,在印欧语系kwel字根,则有翻动一块土地、运转与耕种之意。”据此判断,中国的文化源头应始于( )

A.一万多年前的新石器时代 B.文献与考古中考证出的夏朝

C.进入青铜时代的商朝 D.封邦建国体制建立后的西周

习近平总书记强调,要坚持把生态文明宣传教育纳入社会主义核心价值观建设,弘扬生态文明价值观,引导人们树立尊重自然,顺应自然,保护自然的生态文明理念。下列符合这一理念的是( )

①天人合一 ②与民休息 ③兼爱尚贤 ④道法自然

A.③④ B.②④ C.①④ D.①②

先秦时期,思想家孟子主张“得其民有道,得其心,斯得民矣”;思想家荀子主张“君人者,欲安,则莫若平政爱民矣”。他们的主张( )

A.都属于春秋时期的同一思想流派 B.都强调施政为民的积极性

C.都否定了法在治国中的重要作用 D.都被当时诸侯国国君采纳

下表为唐宋两朝节妇烈女对照表,由此可知( )

朝代 统治年限 节妇数 烈女数 节烈合计 倍数

隋唐 326 32 29 61 1

两宋 319 152 122 274 4.49

——段塔丽《唐代妇女地位研究》

A.隋唐时期儒家伦理不受重视 B.隋唐时期女性社会地位较高

C.儒家思想深刻影响社会生活 D.政府政策影响女子婚姻观念

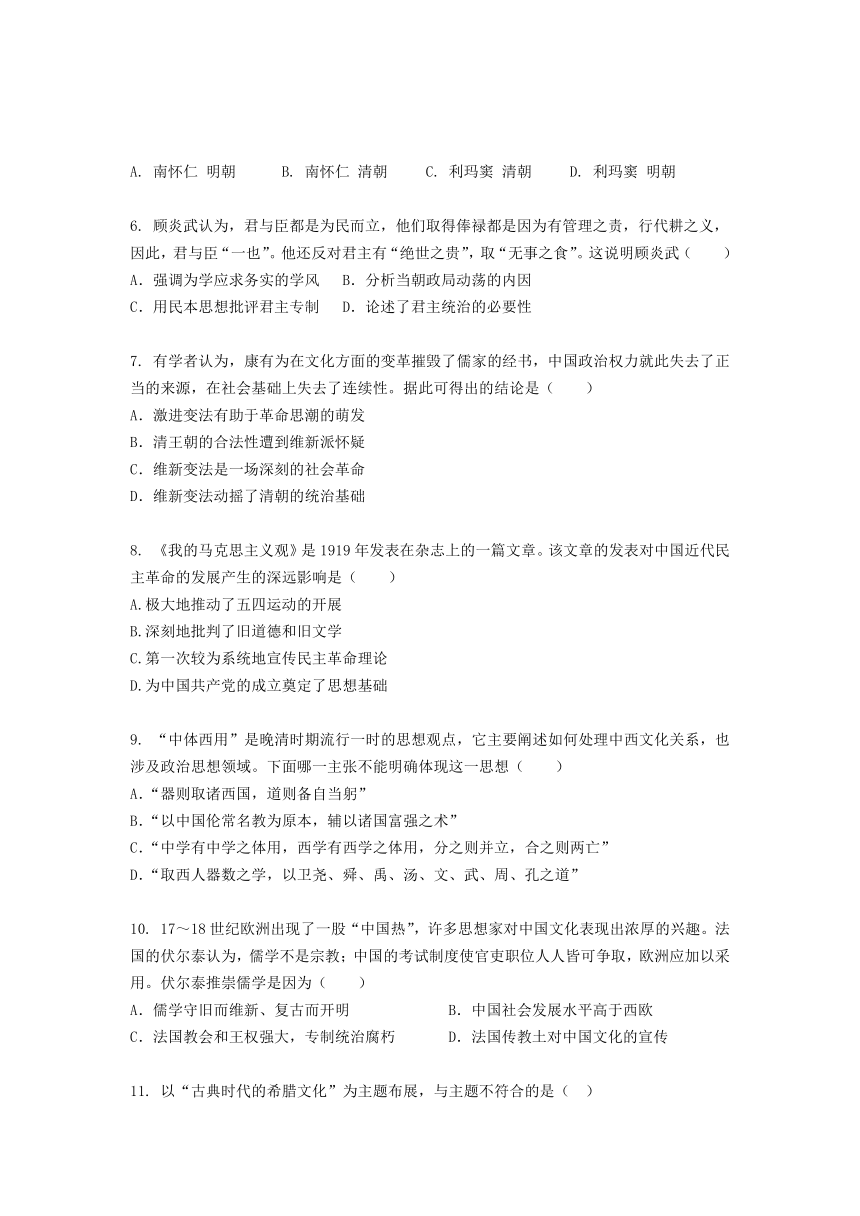

如下图所示,最早与徐光启一起将其翻译成中文的外国传教士及朝代是( )

A. 南怀仁 明朝 B. 南怀仁 清朝 C. 利玛窦 清朝 D. 利玛窦 明朝

顾炎武认为,君与臣都是为民而立,他们取得俸禄都是因为有管理之责,行代耕之义,因此,君与臣“一也”。他还反对君主有“绝世之贵”,取“无事之食”。这说明顾炎武( )

A.强调为学应求务实的学风 B.分析当朝政局动荡的内因

C.用民本思想批评君主专制 D.论述了君主统治的必要性

有学者认为,康有为在文化方面的变革摧毁了儒家的经书,中国政治权力就此失去了正当的来源,在社会基础上失去了连续性。据此可得出的结论是( )

A.激进变法有助于革命思潮的萌发

B.清王朝的合法性遭到维新派怀疑

C.维新变法是一场深刻的社会革命

D.维新变法动摇了清朝的统治基础

《我的马克思主义观》是1919年发表在杂志上的一篇文章。该文章的发表对中国近代民主革命的发展产生的深远影响是( )

A.极大地推动了五四运动的开展

B.深刻地批判了旧道德和旧文学

C.第一次较为系统地宣传民主革命理论

D.为中国共产党的成立奠定了思想基础

“中体西用”是晚清时期流行一时的思想观点,它主要阐述如何处理中西文化关系,也涉及政治思想领域。下面哪一主张不能明确体现这一思想( )

A.“器则取诸西国,道则备自当躬”

B.“以中国伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”

C.“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡”

D.“取西人器数之学,以卫尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔之道”

17~18世纪欧洲出现了一股“中国热”,许多思想家对中国文化表现出浓厚的兴趣。法国的伏尔泰认为,儒学不是宗教;中国的考试制度使官吏职位人人皆可争取,欧洲应加以采用。伏尔泰推崇儒学是因为( )

A.儒学守旧而维新、复古而开明 B.中国社会发展水平高于西欧

C.法国教会和王权强大,专制统治腐朽 D.法国传教土对中国文化的宣传

以“古典时代的希腊文化”为主题布展,与主题不符合的是( )

A.希罗多德的《历史》 B.《荷马史诗》

C.柏拉图的《理想国》 D.帕特农神庙

西欧中世纪后期,神学在学校教育中的统治地位发生动摇,一些新的学校特别注重对学生德、智、体、美的教育。出现这种变化的根本原因是( )

A.西欧资本主义萌芽产生 B.神学放弃对教育的控制

C.西欧人文主义思潮兴起 D.教育摆脱了宗教的束缚

任何一种文明,均有其基本的政治、经济、文化结构。一般认为,农村公社、斯拉夫精神、东正教,构成了×××的“鼎形文明”结构。题中×××处应填入( )

A.拜占庭 B.伊斯兰 C.俄罗斯 D.古希腊

冯天瑜在《史学术语“封建”误植考辨别》一文中写道:“近代中日两国学人皆以‘封建’翻译西方史学术语feudalism(意为领主、采邑制),遂成一汉字重要史学术语。”据此定义,下列分别属于中西方“封建时代”的是( )

A.夏商时期、罗马帝国时期 B.秦汉时期、法兰西第一帝国时期

C.殷周时期、法兰克王国时期 D.明清时期、英国都铎王朝时期

据《曼多撒手抄本》记载,阿兹特克人的学前教育在家中完成,十岁到十五岁进入公共学堂学习,由氏族酋长监督;学校种类多样,主要有平民学堂、女子学堂、贵族神学院、音乐学院以及神庙的修道室等。据此可知阿兹特克人的教育( )

A.以维持社会正常运行为目的 B.注重民主、平等意识的灌输

C.鼓励人们全面多元发展 D.形成了全民参加的体系

美国人类学家博厄斯曾说:“一个社会集团,其文化的进步性往往取决于它是否有机会吸取邻近社会集团的经验。一个社会集团所有的种种发现可以传给其他社会集团;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。”下列最能体现该观点的史实是( )

A.蒙古三次西征引发欧亚大陆民族大迁徙 B.15世纪德国人古登堡采用金属活字印刷

C.明清时期玉米从陆、海两渠道传入内地 D.1905年张謇在江苏建立了南通博物苑

贵霜帝国的建立,为佛教的东传创造了有利条件。2012年10月,位于古丝绸之路东道北段的宁夏回族自治区西吉县出土了17枚铜币,经鉴定为贵霜帝国的钱币。这表明贵霜帝国的建立( )

A.促进了南亚与中国之间的经济文化交往 B.沟通了中亚与欧洲之间的商贸联系

C.成为中西方文化交流的中枢地带 D.保存和继承了古希腊、罗马的文化遗产

全球人口的流动是世界经济发展的一个缩影。下列关于不同时期的人口流动现象,按时间先后排序正确的是( )

①“全球移民的供应地也从欧洲转移到第三世界的发展中国家”

②“66%移居美国的移民来自英国,大规模的向外移民源于经济的发展”

③“在这一时期,国际人口迁移人数最多的是非洲黑奴”

④“法国、英国从中国征集了近50万劳工作为其军事后援”

A.①②③④ B.③②④① C.②③④① D.②③①④

20世纪80年代至90年代末,中国一年只有几千人出国留学,且大部分是公费留学生。到2011年底,中国共送出约224.5万名留学生,成为全球最大留学生输出国,且自费留学的比例高达90%。这一现象反映出

A.恢复高考促进了出国留学普及 B.社会对高层次人才的需求得以满足

C.已形成较完整的国民教育体系 D.人才培养机制顺应了经济发展要求

新加坡官方语言为英语、华语、马来语和泰米尔语,分别主要对应新加坡的四大移民族群:欧洲裔、华裔、马来裔、印度裔。这说明新加坡

A.实现了多元文化和谐共处 B.是最具有移民特征的国家

C.拥有独一无二的文化景观 D.各民族尊重彼此宗教信仰

非选择题(共60分)

(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 战国时代,不同地域的文化存在着差异。秦始皇有汇合地域文化的理想,但并没有成功。到汉武帝执政时期,经过数十年的多次战争,地方的分裂势力基本肃清,而楚文化、秦文化和齐鲁文化等大体上完成了汇合的历史过程,“天下车同轨,书同文,行同伦”的局面才得到实现。汉武帝推行“罢黜百家,表章六经”的文化政策,结束了“师异道,人异论,百家殊方”的局面,确立了儒家在百家之学中的主导地位,为中华文化的传承奠定了坚实的政治基础。

君主集权政体,在我国漫长的封建社会有共性,也有个性。比如,西汉统治者主要实施政治、法律和思想文化的儒家化,代替了秦代的法家化。唐代除实行科举选拔人才外,还重视思想文化的内外交流,以及境内各民族交融所产生的文化创造力,促使儒、佛、道的融合,将中华古代文化推进到一个新的高度。在两宋时期,伴随着皇权强化与选官制度的完善,以及教育上书院制的成熟,中华文化更加深化。

——摘编自张岂之《试论中华文化何以连绵不断生生不息》

材料二 从一定意义上说,一部中国近代文化史,就是传统文化在西方近代文化的冲击和影响下向近代文化过渡转变的历史。戊戌维新以前,中西文化嫁接于“中体西用”这一命题之中,戊戌维新以后,“用”的膨胀突破“体”的界限而日见其困窘。20世纪初期,在欧风美雨的冲击下,“中体”已经体无完肤,随之而出现了中西调和、折中、融合的意识。自此以后,新与旧、中与西能否调和,成为新旧两派斗争的一个焦点和主要形态。就其实质而言,20世纪三四十年代风靡思想界的“中国文化本位”与“全盘西化”之争,正是这种论争的极端形式。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中华文化能够生生不息的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国近代文化发展的特点(3分),并谈谈对发展中国文化的认识。(4分)

(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料 作为东西方文化的主要源头,古希腊与古代中国哲学思想对宇宙自然和社会人伦有着类似的观点和看法,只是在后来的发展中,古希腊在哲学、政治思想体系不断完善的同时发展了自然科学,毕达哥拉斯学派的数学、泰勒斯的天文学、德谟克利特原子论等这些从哲学中过渡派生出来的科学思想,为构筑一个宏大的科学体系提供了必备的思想要素。而中国的哲学家们却或远或近地疏离了自然科学,他们不像古希腊的哲学家同时是几何学家、天文学家、数学家,而是肩负政治家的角色。他们关心 人与自然的关系以及社会伦理胜过关心自然本身,而且善于从自然的规律反躬自省,寻找社会的和谐之本。

——摘编自黄谊《浅析古希腊和古代中国哲学思想与科学的关系》

(1)根据材料并结合所学知识,说明古希腊和古代中国哲学思想的共同影响。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括指出古希腊和古代中国哲学思想对后世东西方科学发展的影响有何不同并分析其原因。(11分)

(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 近代中国人口的海外迁移不仅受到延绵1 000多年的海外迁移惯性力量的推动,又因当时国内农业地区已基本人满为患、民族工商业萧条、城市无法吸收大量无地农民,移民海外自然成为缓解日甚一日的人口危机的唯一出路。19世纪中期以后,随着西方资本主义经济的发展,特别是海外殖民地的拓展和开发,资本主义世界对劳动力的需求量大增,美国加利福尼亚金矿的发现及其带动的西部开发,进一步导致了对劳动力的大量需求。1862年,黑奴贸易被美国废止,支撑西方殖民地经济发展的黑人廉价劳动力资源宣告枯竭,移民美国的华人明显增多。据统计,1860年,加州每10人中就有一个华人。1870年,美国有63 000华侨,90%集中在西岸。

材料二 近代美国华人移民绝大部分来自广东沿海地区,且多为自耕农,几乎没有受过学校教育,这是19世纪中晚期华人移民的总体形象。华人移民到美国后,多从事非技术性工作或技术性不强的工作,很少有人从事与大工业机器生产相关的、对劳动技能要求严格的工作。移民到美国的华人对当地的建设作出了重要贡献。中央太平洋铁路公司的四大股东之一利兰·斯坦福在1865年10月10日给约翰逊总统的一份报告中说:“(华工)一个阶层,他们安详、平和、耐心、勤劳、节俭,他们(比白人劳工)更谨慎和节俭,因而工资少点也毫无怨言……如果没有华人,要在《国会法案》规定的时间内建成这个宏大的全国性工程的西段,是完全不可能的。”

——摘编自许国林《近代美国华人移民的职业变化》

(1)根据材料一,分析19世纪中期华人向美国移民的原因。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代美国华人移民的特点,并谈谈你对近代华人移民美国的认识。(9分)

(15分)茶本是中国传统文化中的一朵奇葩,却在近代时期的英国社会广泛传播开来。阅读材料,回答问题。

材料 中国风在十七八世纪的欧洲曾盛行一时,影响了其社会生活的各个层面,茶的西传正是基于这一历史大背景。17世纪上半叶茶传入英国,此时饮茶仅局限于社会上层,消费量较为有限;至18世纪中叶,英国东印度公司茶叶进口量猛增,此时几乎所有的家庭账册均记载了饮茶的相关开支。英国人的饮茶偏好逐渐由绿茶转向红茶且添加牛奶与糖,此举逐渐成为英式饮茶的习惯性做法,“下午茶”也在英国社会日渐流行起来。饮茶传入英国后其有益于健康的特质在争论中逐渐为社会各界所认可,而加入牛奶与糖更在一定程度上被视为功效的增加或强化。随着饮茶在英国逐渐传播开来,其在诗歌、小说、散文乃至绘画中也多有体现,更是寄托了英国人对茶的深厚情感,体现出其独特的精神文化价值;不过传播媒介对饮茶的介绍偏重实用功效,至于相关的精神文化内容则几无关注,这与中国茶文化追求“天人合一”的深层精神文化境界的取向不同。

——摘编自刘章才《饮茶在近代英国的本土化论析》

根据材料,从“文化”的角度谈谈你对“茶的西传”的理解。(要求:主题明确,表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰)

历史试题

选择题

1.A 2.C 3.B 4.C 5.D 6.C 7.A 8.D 9.C 10.C 11.B 12.A 13.C 14.C 15.C 16.A 17.A 18.B 19.D 20.A

非选择题

21.

【答案】

(1)原因:以高度发达的农耕文明为基础;儒学主导地位的确立和自我发展;中央集权体制和统一的文化政策(“车同轨,书同文,行同伦”“罢黜百家”),推动地域文化和民族文化的交融;兼收并蓄的对外文化交流,丰富了文化内涵;书院等古代教育与史学传统保证了文化传承的连续性;内聚性的地理环境;选官制度特别是科举制的实行和完善;先进人士对中华文化的改造和弘扬。(8分)

(2)特点:在西方文化冲击下剧烈变化;伴随古今、中西、新旧之争;带有阶段性和递进性。(3分)

认识:持续发展、生生不息是中国文化的历史传统;对中国传统文化,要取其精华、弃其糟粕;实现民族优秀文化与全人类优秀文化的有机融合;实现体用合一和中外贯通。(4分)

22.

【答案】(1)共同影响:古希腊和古代中国的哲学发展方向虽然不同,但都推动了各自社会的发展,都是人类文明的优秀成果。(4分)

(2)不同:古希腊哲学的发展推动了自然科学的诞生;古代中国哲学的发展疏离了自然科学孕育了社会政治学。(3分)

原因:古希腊:独特的地理环境;发达的工商业为科学的发展提供保障;古希腊先哲关注自然,理性精神的发展;自由、民主的氛围。(4分)

古代中国:哲学家关注人与社会的关系,重视社会伦理道德,强调积极人世;在人与自然的关系上强调顺应自然,天人感应;“大一统”的政治局面促进了思想的统一;稳定的农耕经济使人们更加关注政治对自身的影响;统治者出于统治的需要对哲学的改造促进了社会政治学的发展。(4分)

23.

【答案】(1)世界市场形成与发展;移民海外传统的影响;近代中国社会转型的推动;国内人口压力大;美国西部开发需要;黑奴贸易的废止。(6分)

特点:多来自广东沿海地区;以农民为主体;多从事非技术性工作;多集中于美国西部地区;固守传统,勤俭节约,吃苦耐劳。(6分)

认识:受工业化潮流的影响;促进了中华文化的传播和中美文化交流;促进了美国交通、经济的发展;与殖民扩张相关联。(3分)

24.

【答案】理解1:东西方经济联系促进文化交流。

论述:新航路开辟之后,世界市场逐渐形成,东西方的经济联系也得到进一步加强,作为东方商品之的茶在西方的传播也得到逐渐加强,其影响范围从17世纪的社会上层扩展至18世纪的几乎所有家庭。此后,饮茶逐渐发展成为英国人的生活习惯之一,并与文学作品相结合,形成英国自身的茶文化特点,这说明随着经济联系的加强,东方文化随之传播到西方,并逐渐与西方本土文化结合,从而呈现出文化的交流与融合的局面。

总结:综上,世界经济的联系对文化的发展会产生推动作用,推动文化多元化的形成和发展。

理解2:世界文化发展的本土化以及多元化趋势。

论述:新航路开辟后世界市场逐渐形成,东西方的经济联系也得到进一步加强,作为东方商品之一的茶在英国的传播也得到逐渐加强,由于英国自身社会生活习惯和與论以及文学的影响,饮茶在英国形成独特的精神文化价值,这说明英国茶文化逐渐呈现本土化的趋势。同时,英国茶文化的内容,和中国传统茶文化中“天人合一”的深层精神文化境界并不一样,这也体现茶文化在传播到西方之后发展成为另一种新型茶文化,这说明文化交流传播和发展中的多元化趋势。

总结:综上,世界文化在传播中会受到各种因素影响而因时因地有所不同,进而得到不断丰富发展

历史试题

(考试时间90分钟 满分100分 )

一、选择题(共20题,每题2分,共40分)

“文化一词源于拉丁语cultura和colere,本意为耕作、栽培、养育等,在印欧语系kwel字根,则有翻动一块土地、运转与耕种之意。”据此判断,中国的文化源头应始于( )

A.一万多年前的新石器时代 B.文献与考古中考证出的夏朝

C.进入青铜时代的商朝 D.封邦建国体制建立后的西周

习近平总书记强调,要坚持把生态文明宣传教育纳入社会主义核心价值观建设,弘扬生态文明价值观,引导人们树立尊重自然,顺应自然,保护自然的生态文明理念。下列符合这一理念的是( )

①天人合一 ②与民休息 ③兼爱尚贤 ④道法自然

A.③④ B.②④ C.①④ D.①②

先秦时期,思想家孟子主张“得其民有道,得其心,斯得民矣”;思想家荀子主张“君人者,欲安,则莫若平政爱民矣”。他们的主张( )

A.都属于春秋时期的同一思想流派 B.都强调施政为民的积极性

C.都否定了法在治国中的重要作用 D.都被当时诸侯国国君采纳

下表为唐宋两朝节妇烈女对照表,由此可知( )

朝代 统治年限 节妇数 烈女数 节烈合计 倍数

隋唐 326 32 29 61 1

两宋 319 152 122 274 4.49

——段塔丽《唐代妇女地位研究》

A.隋唐时期儒家伦理不受重视 B.隋唐时期女性社会地位较高

C.儒家思想深刻影响社会生活 D.政府政策影响女子婚姻观念

如下图所示,最早与徐光启一起将其翻译成中文的外国传教士及朝代是( )

A. 南怀仁 明朝 B. 南怀仁 清朝 C. 利玛窦 清朝 D. 利玛窦 明朝

顾炎武认为,君与臣都是为民而立,他们取得俸禄都是因为有管理之责,行代耕之义,因此,君与臣“一也”。他还反对君主有“绝世之贵”,取“无事之食”。这说明顾炎武( )

A.强调为学应求务实的学风 B.分析当朝政局动荡的内因

C.用民本思想批评君主专制 D.论述了君主统治的必要性

有学者认为,康有为在文化方面的变革摧毁了儒家的经书,中国政治权力就此失去了正当的来源,在社会基础上失去了连续性。据此可得出的结论是( )

A.激进变法有助于革命思潮的萌发

B.清王朝的合法性遭到维新派怀疑

C.维新变法是一场深刻的社会革命

D.维新变法动摇了清朝的统治基础

《我的马克思主义观》是1919年发表在杂志上的一篇文章。该文章的发表对中国近代民主革命的发展产生的深远影响是( )

A.极大地推动了五四运动的开展

B.深刻地批判了旧道德和旧文学

C.第一次较为系统地宣传民主革命理论

D.为中国共产党的成立奠定了思想基础

“中体西用”是晚清时期流行一时的思想观点,它主要阐述如何处理中西文化关系,也涉及政治思想领域。下面哪一主张不能明确体现这一思想( )

A.“器则取诸西国,道则备自当躬”

B.“以中国伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”

C.“中学有中学之体用,西学有西学之体用,分之则并立,合之则两亡”

D.“取西人器数之学,以卫尧、舜、禹、汤、文、武、周、孔之道”

17~18世纪欧洲出现了一股“中国热”,许多思想家对中国文化表现出浓厚的兴趣。法国的伏尔泰认为,儒学不是宗教;中国的考试制度使官吏职位人人皆可争取,欧洲应加以采用。伏尔泰推崇儒学是因为( )

A.儒学守旧而维新、复古而开明 B.中国社会发展水平高于西欧

C.法国教会和王权强大,专制统治腐朽 D.法国传教土对中国文化的宣传

以“古典时代的希腊文化”为主题布展,与主题不符合的是( )

A.希罗多德的《历史》 B.《荷马史诗》

C.柏拉图的《理想国》 D.帕特农神庙

西欧中世纪后期,神学在学校教育中的统治地位发生动摇,一些新的学校特别注重对学生德、智、体、美的教育。出现这种变化的根本原因是( )

A.西欧资本主义萌芽产生 B.神学放弃对教育的控制

C.西欧人文主义思潮兴起 D.教育摆脱了宗教的束缚

任何一种文明,均有其基本的政治、经济、文化结构。一般认为,农村公社、斯拉夫精神、东正教,构成了×××的“鼎形文明”结构。题中×××处应填入( )

A.拜占庭 B.伊斯兰 C.俄罗斯 D.古希腊

冯天瑜在《史学术语“封建”误植考辨别》一文中写道:“近代中日两国学人皆以‘封建’翻译西方史学术语feudalism(意为领主、采邑制),遂成一汉字重要史学术语。”据此定义,下列分别属于中西方“封建时代”的是( )

A.夏商时期、罗马帝国时期 B.秦汉时期、法兰西第一帝国时期

C.殷周时期、法兰克王国时期 D.明清时期、英国都铎王朝时期

据《曼多撒手抄本》记载,阿兹特克人的学前教育在家中完成,十岁到十五岁进入公共学堂学习,由氏族酋长监督;学校种类多样,主要有平民学堂、女子学堂、贵族神学院、音乐学院以及神庙的修道室等。据此可知阿兹特克人的教育( )

A.以维持社会正常运行为目的 B.注重民主、平等意识的灌输

C.鼓励人们全面多元发展 D.形成了全民参加的体系

美国人类学家博厄斯曾说:“一个社会集团,其文化的进步性往往取决于它是否有机会吸取邻近社会集团的经验。一个社会集团所有的种种发现可以传给其他社会集团;彼此之间的交流愈多样化,相互学习的机会也就愈多。”下列最能体现该观点的史实是( )

A.蒙古三次西征引发欧亚大陆民族大迁徙 B.15世纪德国人古登堡采用金属活字印刷

C.明清时期玉米从陆、海两渠道传入内地 D.1905年张謇在江苏建立了南通博物苑

贵霜帝国的建立,为佛教的东传创造了有利条件。2012年10月,位于古丝绸之路东道北段的宁夏回族自治区西吉县出土了17枚铜币,经鉴定为贵霜帝国的钱币。这表明贵霜帝国的建立( )

A.促进了南亚与中国之间的经济文化交往 B.沟通了中亚与欧洲之间的商贸联系

C.成为中西方文化交流的中枢地带 D.保存和继承了古希腊、罗马的文化遗产

全球人口的流动是世界经济发展的一个缩影。下列关于不同时期的人口流动现象,按时间先后排序正确的是( )

①“全球移民的供应地也从欧洲转移到第三世界的发展中国家”

②“66%移居美国的移民来自英国,大规模的向外移民源于经济的发展”

③“在这一时期,国际人口迁移人数最多的是非洲黑奴”

④“法国、英国从中国征集了近50万劳工作为其军事后援”

A.①②③④ B.③②④① C.②③④① D.②③①④

20世纪80年代至90年代末,中国一年只有几千人出国留学,且大部分是公费留学生。到2011年底,中国共送出约224.5万名留学生,成为全球最大留学生输出国,且自费留学的比例高达90%。这一现象反映出

A.恢复高考促进了出国留学普及 B.社会对高层次人才的需求得以满足

C.已形成较完整的国民教育体系 D.人才培养机制顺应了经济发展要求

新加坡官方语言为英语、华语、马来语和泰米尔语,分别主要对应新加坡的四大移民族群:欧洲裔、华裔、马来裔、印度裔。这说明新加坡

A.实现了多元文化和谐共处 B.是最具有移民特征的国家

C.拥有独一无二的文化景观 D.各民族尊重彼此宗教信仰

非选择题(共60分)

(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 战国时代,不同地域的文化存在着差异。秦始皇有汇合地域文化的理想,但并没有成功。到汉武帝执政时期,经过数十年的多次战争,地方的分裂势力基本肃清,而楚文化、秦文化和齐鲁文化等大体上完成了汇合的历史过程,“天下车同轨,书同文,行同伦”的局面才得到实现。汉武帝推行“罢黜百家,表章六经”的文化政策,结束了“师异道,人异论,百家殊方”的局面,确立了儒家在百家之学中的主导地位,为中华文化的传承奠定了坚实的政治基础。

君主集权政体,在我国漫长的封建社会有共性,也有个性。比如,西汉统治者主要实施政治、法律和思想文化的儒家化,代替了秦代的法家化。唐代除实行科举选拔人才外,还重视思想文化的内外交流,以及境内各民族交融所产生的文化创造力,促使儒、佛、道的融合,将中华古代文化推进到一个新的高度。在两宋时期,伴随着皇权强化与选官制度的完善,以及教育上书院制的成熟,中华文化更加深化。

——摘编自张岂之《试论中华文化何以连绵不断生生不息》

材料二 从一定意义上说,一部中国近代文化史,就是传统文化在西方近代文化的冲击和影响下向近代文化过渡转变的历史。戊戌维新以前,中西文化嫁接于“中体西用”这一命题之中,戊戌维新以后,“用”的膨胀突破“体”的界限而日见其困窘。20世纪初期,在欧风美雨的冲击下,“中体”已经体无完肤,随之而出现了中西调和、折中、融合的意识。自此以后,新与旧、中与西能否调和,成为新旧两派斗争的一个焦点和主要形态。就其实质而言,20世纪三四十年代风靡思想界的“中国文化本位”与“全盘西化”之争,正是这种论争的极端形式。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中华文化能够生生不息的原因。(8分)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国近代文化发展的特点(3分),并谈谈对发展中国文化的认识。(4分)

(15分)阅读下列材料,回答问题。

材料 作为东西方文化的主要源头,古希腊与古代中国哲学思想对宇宙自然和社会人伦有着类似的观点和看法,只是在后来的发展中,古希腊在哲学、政治思想体系不断完善的同时发展了自然科学,毕达哥拉斯学派的数学、泰勒斯的天文学、德谟克利特原子论等这些从哲学中过渡派生出来的科学思想,为构筑一个宏大的科学体系提供了必备的思想要素。而中国的哲学家们却或远或近地疏离了自然科学,他们不像古希腊的哲学家同时是几何学家、天文学家、数学家,而是肩负政治家的角色。他们关心 人与自然的关系以及社会伦理胜过关心自然本身,而且善于从自然的规律反躬自省,寻找社会的和谐之本。

——摘编自黄谊《浅析古希腊和古代中国哲学思想与科学的关系》

(1)根据材料并结合所学知识,说明古希腊和古代中国哲学思想的共同影响。(4分)

(2)根据材料并结合所学知识,概括指出古希腊和古代中国哲学思想对后世东西方科学发展的影响有何不同并分析其原因。(11分)

(15分)阅读材料,完成下列要求。

材料一 近代中国人口的海外迁移不仅受到延绵1 000多年的海外迁移惯性力量的推动,又因当时国内农业地区已基本人满为患、民族工商业萧条、城市无法吸收大量无地农民,移民海外自然成为缓解日甚一日的人口危机的唯一出路。19世纪中期以后,随着西方资本主义经济的发展,特别是海外殖民地的拓展和开发,资本主义世界对劳动力的需求量大增,美国加利福尼亚金矿的发现及其带动的西部开发,进一步导致了对劳动力的大量需求。1862年,黑奴贸易被美国废止,支撑西方殖民地经济发展的黑人廉价劳动力资源宣告枯竭,移民美国的华人明显增多。据统计,1860年,加州每10人中就有一个华人。1870年,美国有63 000华侨,90%集中在西岸。

材料二 近代美国华人移民绝大部分来自广东沿海地区,且多为自耕农,几乎没有受过学校教育,这是19世纪中晚期华人移民的总体形象。华人移民到美国后,多从事非技术性工作或技术性不强的工作,很少有人从事与大工业机器生产相关的、对劳动技能要求严格的工作。移民到美国的华人对当地的建设作出了重要贡献。中央太平洋铁路公司的四大股东之一利兰·斯坦福在1865年10月10日给约翰逊总统的一份报告中说:“(华工)一个阶层,他们安详、平和、耐心、勤劳、节俭,他们(比白人劳工)更谨慎和节俭,因而工资少点也毫无怨言……如果没有华人,要在《国会法案》规定的时间内建成这个宏大的全国性工程的西段,是完全不可能的。”

——摘编自许国林《近代美国华人移民的职业变化》

(1)根据材料一,分析19世纪中期华人向美国移民的原因。(6分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,概括近代美国华人移民的特点,并谈谈你对近代华人移民美国的认识。(9分)

(15分)茶本是中国传统文化中的一朵奇葩,却在近代时期的英国社会广泛传播开来。阅读材料,回答问题。

材料 中国风在十七八世纪的欧洲曾盛行一时,影响了其社会生活的各个层面,茶的西传正是基于这一历史大背景。17世纪上半叶茶传入英国,此时饮茶仅局限于社会上层,消费量较为有限;至18世纪中叶,英国东印度公司茶叶进口量猛增,此时几乎所有的家庭账册均记载了饮茶的相关开支。英国人的饮茶偏好逐渐由绿茶转向红茶且添加牛奶与糖,此举逐渐成为英式饮茶的习惯性做法,“下午茶”也在英国社会日渐流行起来。饮茶传入英国后其有益于健康的特质在争论中逐渐为社会各界所认可,而加入牛奶与糖更在一定程度上被视为功效的增加或强化。随着饮茶在英国逐渐传播开来,其在诗歌、小说、散文乃至绘画中也多有体现,更是寄托了英国人对茶的深厚情感,体现出其独特的精神文化价值;不过传播媒介对饮茶的介绍偏重实用功效,至于相关的精神文化内容则几无关注,这与中国茶文化追求“天人合一”的深层精神文化境界的取向不同。

——摘编自刘章才《饮茶在近代英国的本土化论析》

根据材料,从“文化”的角度谈谈你对“茶的西传”的理解。(要求:主题明确,表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰)

历史试题

选择题

1.A 2.C 3.B 4.C 5.D 6.C 7.A 8.D 9.C 10.C 11.B 12.A 13.C 14.C 15.C 16.A 17.A 18.B 19.D 20.A

非选择题

21.

【答案】

(1)原因:以高度发达的农耕文明为基础;儒学主导地位的确立和自我发展;中央集权体制和统一的文化政策(“车同轨,书同文,行同伦”“罢黜百家”),推动地域文化和民族文化的交融;兼收并蓄的对外文化交流,丰富了文化内涵;书院等古代教育与史学传统保证了文化传承的连续性;内聚性的地理环境;选官制度特别是科举制的实行和完善;先进人士对中华文化的改造和弘扬。(8分)

(2)特点:在西方文化冲击下剧烈变化;伴随古今、中西、新旧之争;带有阶段性和递进性。(3分)

认识:持续发展、生生不息是中国文化的历史传统;对中国传统文化,要取其精华、弃其糟粕;实现民族优秀文化与全人类优秀文化的有机融合;实现体用合一和中外贯通。(4分)

22.

【答案】(1)共同影响:古希腊和古代中国的哲学发展方向虽然不同,但都推动了各自社会的发展,都是人类文明的优秀成果。(4分)

(2)不同:古希腊哲学的发展推动了自然科学的诞生;古代中国哲学的发展疏离了自然科学孕育了社会政治学。(3分)

原因:古希腊:独特的地理环境;发达的工商业为科学的发展提供保障;古希腊先哲关注自然,理性精神的发展;自由、民主的氛围。(4分)

古代中国:哲学家关注人与社会的关系,重视社会伦理道德,强调积极人世;在人与自然的关系上强调顺应自然,天人感应;“大一统”的政治局面促进了思想的统一;稳定的农耕经济使人们更加关注政治对自身的影响;统治者出于统治的需要对哲学的改造促进了社会政治学的发展。(4分)

23.

【答案】(1)世界市场形成与发展;移民海外传统的影响;近代中国社会转型的推动;国内人口压力大;美国西部开发需要;黑奴贸易的废止。(6分)

特点:多来自广东沿海地区;以农民为主体;多从事非技术性工作;多集中于美国西部地区;固守传统,勤俭节约,吃苦耐劳。(6分)

认识:受工业化潮流的影响;促进了中华文化的传播和中美文化交流;促进了美国交通、经济的发展;与殖民扩张相关联。(3分)

24.

【答案】理解1:东西方经济联系促进文化交流。

论述:新航路开辟之后,世界市场逐渐形成,东西方的经济联系也得到进一步加强,作为东方商品之的茶在西方的传播也得到逐渐加强,其影响范围从17世纪的社会上层扩展至18世纪的几乎所有家庭。此后,饮茶逐渐发展成为英国人的生活习惯之一,并与文学作品相结合,形成英国自身的茶文化特点,这说明随着经济联系的加强,东方文化随之传播到西方,并逐渐与西方本土文化结合,从而呈现出文化的交流与融合的局面。

总结:综上,世界经济的联系对文化的发展会产生推动作用,推动文化多元化的形成和发展。

理解2:世界文化发展的本土化以及多元化趋势。

论述:新航路开辟后世界市场逐渐形成,东西方的经济联系也得到进一步加强,作为东方商品之一的茶在英国的传播也得到逐渐加强,由于英国自身社会生活习惯和與论以及文学的影响,饮茶在英国形成独特的精神文化价值,这说明英国茶文化逐渐呈现本土化的趋势。同时,英国茶文化的内容,和中国传统茶文化中“天人合一”的深层精神文化境界并不一样,这也体现茶文化在传播到西方之后发展成为另一种新型茶文化,这说明文化交流传播和发展中的多元化趋势。

总结:综上,世界文化在传播中会受到各种因素影响而因时因地有所不同,进而得到不断丰富发展

同课章节目录