17 短文两篇 《陋室铭》复习课件(共166张PPT)

文档属性

| 名称 | 17 短文两篇 《陋室铭》复习课件(共166张PPT) |

|

|

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 2.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共166张PPT)

《陋室铭》

考点梳理及训练

【原文再现】

【文题解读】

【作家作品】

【背景信息】

【整体感知】

【结构图解】

【中心思想】

【写作特色】

【考点梳理】

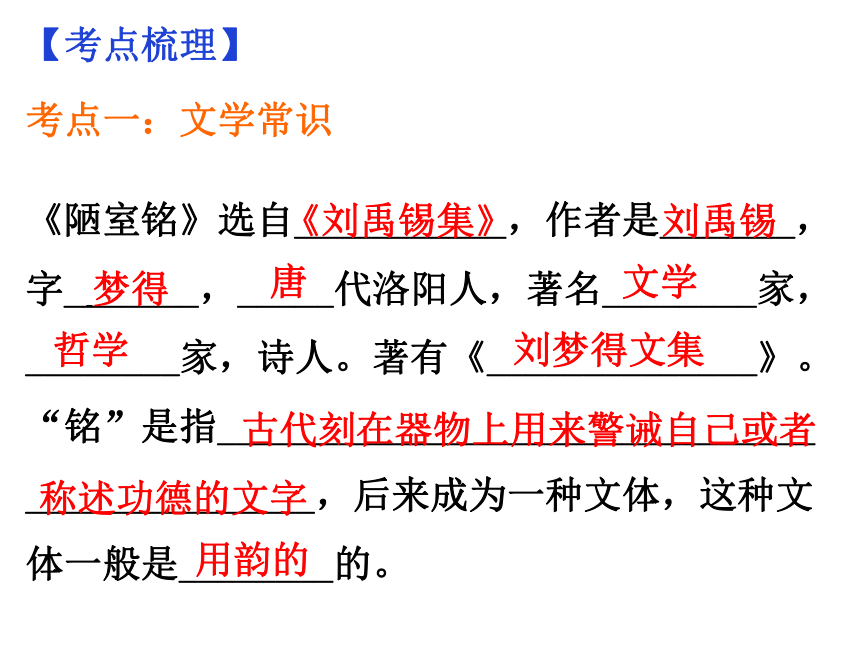

考点一:文学常识

考点二:重要词句

考点三:名句积累

考点四:内容理解

考点五:写法及赏析

考点六:主旨及拓展

【链接中考】

【模拟演练】

陋室铭

刘禹锡

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

【原文再现】

【文题解读】

《陋室铭》选自《刘禹锡集》(中华书局1990年版)。陋室,简陋的屋子。铭,是古代的一种文体。题目简洁,点明文章的体裁和写作内容。

刘禹锡(772—842),字梦得,洛阳(今属河南)人,唐代文学家、哲学家、诗人,世称刘宾客,有“诗豪”之称。与柳宗元并称“刘柳”,与韦应物、白居易合称“三杰”,并与白居易合称“刘白”,有《陋室铭》《竹枝词》《杨柳枝词》《乌衣巷》等名篇。哲学著作《天论》三篇,论述天的物质性,分析“天命论”产生的根源,具有唯物主义思想。有《刘梦得文集》,存世有《刘宾客集》。

【作家作品】

唐顺宗记贞元年(805),刘禹锡的柳宗元辅佐王叔文执政,积极从事政治、经济、军事各方面的革新,做了不少有利于人民的大事。由于遭到宦官和旧官僚的联合反攻,王叔文革新集团失败,刘禹锡被贬为朗州司马。本文写在永贞革新失败后,作者借描述陋室主人的生活情趣,来表达自己的品格。这正是作者在永贞革新失败后的心境写照。

【背景信息】

铭,古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。铭文的特点是篇幅短小,文字简洁,句式工整而且押韵,在语言上多用四字或六字的对偶句。

铭一般刻在石碑上。写出来放在座位旁边用以自警的格言叫“座右铭”,如刘禹锡的《陋室铭》。刻在石碑上,叙述死者生平,加以颂扬追思的,叫“墓志铭”,如韩愈的《柳子厚墓志铭》。

【知识链接】

【整体感知】

开头既用比喻起兴,以虚衬实,以“仙”“龙”暗喻品德高尚的人;又运用类比,表明“陋室”也具有“名”与“灵”的性质,自然引出文章主旨。“陋室”扣题,“德馨”统领全篇。中间写居室环境、交往人物和日常生活,表达室主人高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。结尾运用类比手法,用古贤之名室类比自己的陋室,意在以古代名贤自况,表明“陋室”主人也具有古代名贤的志趣和抱负。引用孔子的话,反问点题,强调陋室不陋,再次点明主旨。

本文采用托物言志的写法,借对陋室的描写,表现了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

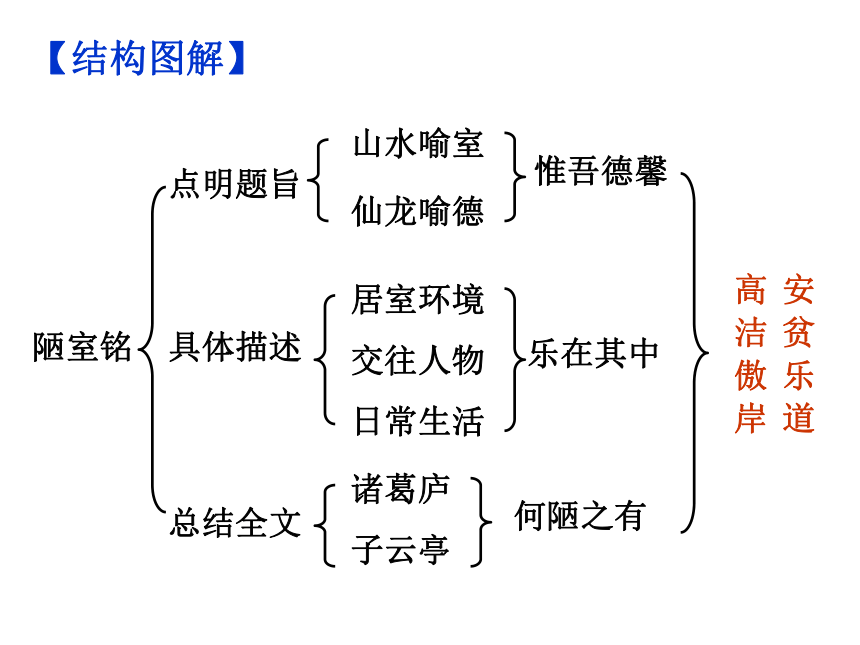

【结构图解】

点明题旨

安

贫

乐

道

高

洁

傲

岸

山水喻室

仙龙喻德

居室环境

交往人物

日常生活

诸葛庐

子云亭

具体描述

总结全文

陋室铭

惟吾德馨

乐在其中

何陋之有

【中心思想】

文章通过对陋室的描绘和赞颂,表达了作者不与世俗同流合污的高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

或:本文通过陋室的描写,极力形容“陋室”不陋,表达了作者不慕荣利、保持高尚节操的愿望和不求闻达、安贫乐道的生活情趣。

【写作特色】

(1)托物言志。

托物言志,就是借助某种事物来寄托自己的志趣和追求。文章以有仙之山、有龙之水比喻“陋室”,表明陋室也具有“名”“灵”的性质,自然引出文章的主旨——“斯是陋室,惟吾德馨”,借“陋室”抒发作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的志趣。

(2)句式整齐,音韵谐美。

除末句外,全篇都是骈句,都在偶句押韵。结尾运用散句,给人一语千钧之感,有力地突出了本文的主旨,是全文的点睛之笔。

【考点梳理】

考点一:文学常识

《陋室铭》选自___________,作者是_______,字_______,_____代洛阳人,著名________家,________家,诗人。著有《______________》。

“铭”是指_______________________________

_______________,后来成为一种文体,这种文体一般是________的。

《刘禹锡集》

刘禹锡

梦得

唐

文学

哲学

刘梦得文集

古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字

用韵的

1.生字字音

陋室(

)

德馨(

)

苔痕(

)

鸿儒(

)

案牍(

)

诸葛庐(

)

西蜀(

)

xīn

rú

dú

lú

shǔ

lòu

tái

hén

考点二:重要词句

2.古今异义

(1)山不在高

古义:_____________

今义:______________

(2)有仙则名

古义:_____________

今义:______________

(3)惟吾德馨

古义:_____________

今义:______________

(4)谈笑有鸿儒

古义:_____________

今义:______________

(5)可以调素琴

古义:_____________

今义:______________

(6)无丝竹之乱耳

古义:_____________

今义:______________

(7)无案牍之劳形

古义:_____________

今义:______________

出名,有名

名声,名称

大,渊博

指鸿雁,书信

调弄,弹奏

调整,调解

德行美好

散布得很远的香气

动词,在于

介词,表示时间、处所、范围、条件等

管弦乐器,指世俗的音乐

指丝绸和竹子

身体、躯体

形状,样子

3.一词多义

可以

①可以调素琴(

)

②可以为师矣(

)

耳

①无丝竹之乱耳(

)

②技止此耳(

)

之

①无丝竹之乱耳(

)

②何陋之有(

)

动词,能够

两个词,可以凭借

助词,罢了

助词,用在主谓间,取独,无实义

助词,宾语前置的标志,可不译

名词,耳朵

有仙则名(

)

有龙则灵(

)

惟吾德馨(

)

苔痕上阶绿(

)

无丝竹之乱耳(

)

无案牍之劳形(

)

4.词类活用

名词用作动词,出名,有名

形容词用作动词,灵验

名词用作形容词,德行美好

名词用作动词,长上,蔓延

形容词的使动用法,使……受到扰乱

形容词的使动用法,使……感到劳累

5.其他重点词语

(1)斯是陋室(

)

(2)惟吾德馨(

)

(3)草色入帘青(

)

(4)谈笑有鸿儒(

)

(5)往来无白丁(

)

(6)可以调素琴(

)

(7)无案牍之劳形(

)

这

只

映入

博学的人

平民,没有功名的人

不加装饰的琴

官府文书

(1)倒装句:

何陋之有?

宾语前置,“之”宾语前置的标志,即“有何陋”。

(2)判断句:

斯是陋室。

“是”表判断。

6.文言句式

7.重点句子翻译

(1)山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。

翻译:山不在于高,有了仙人就出名了。水不在于深,有了龙就灵验了。这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

(2)苔痕上阶绿,草色入帘青。

翻译:苔痕长到阶上,使台阶都变绿了;草色映入竹帘,使室内染上了青色。

(3)谈笑有鸿儒,往来无白丁。

翻译:到这里谈笑的都是博学的人,交往的没有不懂学问的人。

(4)可以调素琴,阅金经。

翻译:可以弹奏不加装饰的琴,阅读佛经。

(5)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

翻译:没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的公文劳神伤身。

(6)南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

翻译:(我的陋室好比)诸葛亮隐居南阳住的草庐,扬子云在西蜀的屋舍。

(7)孔子云:“何陋之有?”。

翻译:孔子说:“有什么简陋的呢?”

考点三:名句积累

(1)文中体现“陋室不陋”的原因的句子是:

斯是陋室,惟吾德馨。

(2)文中体现陋室环境清幽的句子是:

苔痕上阶绿,草色入帘青。

(3)文中体现作者交往的人不凡的句子是:

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

(4)文中体现作者生活情趣的句子是:

可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(5)文中作者以古代名贤自比的句子是:

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

(6)文中画龙点睛的句子是:

孔子云:何陋之有?

(7)文中与“时人莫小池中水,浅处不妨有卧龙”这句诗意思相近的句子是:

水不在深,有龙则灵。

(8)反映作者对世俗生活鄙弃(写主人清闲自在,不受世俗羁绊)的句子是:

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(9)交友的标准关乎人格质量和生命质量。《陋室铭》中,刘禹锡在描述陋室生活的同时,也谈及了他的交友原则:

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

(10)《陋室铭》中描写陋室景色之雅的句子是:

苔痕上阶绿,草色入帘青。

描写陋室主人交往人物之雅的句子是:

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

描写陋室主人生活情趣之雅的句子是:

可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

1.统领全文的词语是“_________”。作者用“山”“水”比喻_____,“龙”“仙”比喻_____________。

德馨

陋室

品德高尚的人

考点四:内容理解

2.文章的主旨句是什么?是用什么方式引出主旨的?

主旨句:斯是陋室,惟吾德馨。

方式:用比兴、类比写法引出主旨。

用不高的“山”、不深的“水”比喻陋室,用“仙”“龙”比喻品德高尚的人。以有仙之“山”、有龙之“水”类比“陋室”,表明“陋室”也具有“名”和“灵”的性质,自然引出了文章的中心“斯是陋室,惟吾德馨”。

3.作者在开篇是如何运用类比手法引出全文主旨的?

以有仙之“山”、有龙之“水”类比“陋室”,表明“陋室”也具有“名”和“灵”的性质,从而巧妙地引出“斯是陋室,惟吾德馨”,点明文章主旨。

提示:围绕“以有仙之山、有龙之水引出”回答即可(用原文回答亦可)。

或:用“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”来表明山、水的平凡因仙、龙而出名、灵验,以此类推,引出“斯是陋室,惟吾德馨”这一主旨句,说明陋室因道德品质高尚的人居住而不显得简陋。

4.用类比手法开篇极具特色,你是如何理解它在文中的作用的?

以有仙之山和有龙之水来类比陋室,表明“陋室”也具有“名”和“灵”的性质,自然引出本文主旨——“斯是陋室,惟吾德馨”。

5.本文题目是“陋室铭”,为什么开篇直言“有仙之山”和“有龙之水”呢?

这是比兴、类比手法的运用。以有仙之山、有龙之水比喻陋室,表明陋室也具有“名”与“灵”的性质,自然地引出文章的主旨——颂扬“惟吾德馨”。

6.“斯是陋室,惟吾德馨”一句在文中起到什么作用?

“陋室”二字扣题,“德馨”二字统领全文,是本文的主旨句。

或:概括全文主旨,提挈全篇大意,是全文的核心所在。

7.作者是从哪几个方面来写陋室的?这几个方面突出了陋室怎样的特征?

从居室环境、交往人物和日常生活三个方面来写陋室。

或:从自然环境清幽、交往人物不俗、主人情趣高雅三个方面来写陋室。

或:从环境的清幽、交友的品位、情趣的高雅三个方面来写陋室。

突出了陋室高雅脱俗的特征。

8.文中是从哪三个方面入手揭示“陋室不陋”的原因的?

(1)幽美清雅的环境;

(2)学问渊博的来客;

(3)怡然自适的生活。

9.对陋室的描写在文中起到了怎样的作用?(与上下文关系怎样?)

阐述了陋室不陋,为“何陋之有”张本,也突出全文的主旨“惟吾德馨”。

对陋室的描写紧扣“惟吾德馨”一句,既为全文的主旨“惟吾德馨”作证,又为本文的结语“何陋之有”张目。

10.“苔痕上阶绿,草色入帘青”用了什么修辞方法?写出了陋室的什么特点?作者这样写有何用意?

①对偶,拟人。

②写出了陋室自然环境的清幽。

或:写出了环境清幽宁静(恬静、雅致)的特点。

③目的是为了衬托陋室的不陋。

11.“苔痕上阶绿,草色入帘青”可以说是写景中的经典之句,请自选角度简要赏析。

①意境:这两句写出了满眼绿色,青葱一片的清幽雅致的陋室环境,衬托出室主人朴素高雅的品德志趣。

②修辞:运用对偶的修辞手法,句式工整,音韵和谐,富有韵律美,写出了陋室环境清幽宁静。

③炼字:“上”“入”二字生动传神,化静为动,不仅使景物人格化,有生气,而且流露出作者对居室环境的喜爱之情。

“绿”“青”二字色彩鲜明,搭配和谐,突出了环境的清幽宁静(更映衬出陋室的清幽别致)。

12.“苔痕上阶绿,草色入帘青”表面上在写陋室周围的环境,其实质是在表现什么?

意在突出表明室主人具有不慕荣利,高洁淡雅的情操。

13.“可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”重在表现什么?

重在表现作者离开官场繁杂的事务后的清闲自在,同时突出表现其情趣高雅。

14.“调素琴,阅金经”表达了作者怎样的情致?

表达了作者高雅脱俗的生活情致。

15.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”运用了怎样的手法来写陋室主人的生活?表现了陋室主人怎样的情感?

反面虚写;

写出了室主人不受世俗羁绊之情。

16.从“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”中可以看出作者在陋室中怎样的心境?

可以看出作者不慕名利,不受世俗羁绊,宁静、自由、洒脱的心境。

17.文中两次提到音乐,“调素琴”“无丝竹之乱耳”,一实一虚相互配合,对表现主题有何作用?

前者说喜爱音乐,暗示作者情趣高雅。后者指灯红酒绿的不悦之声,暗示作者不同黑暗势力同流,从正反两方面深化主题。

18.作者说“可以调素琴”,可又不喜欢“丝竹之乱耳”,是否前后矛盾?为什么?请简要分析。

不矛盾。

“丝竹”指豪华铺排的生活,“素琴”指高雅清贫的生活,意在强调自己安贫乐道、高洁傲岸的生活方式、生活态度。

19.文中引用“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”这两个典故有什么作用?

以古代名贤自况,表明陋室主人也有古代名贤的志趣和抱负,在更高境界上颂扬了“惟吾德馨”。

20.结合全文思考,文章写“诸葛庐、子云亭”有什么作用?

示例:作者采用类比的手法,以历史上两个知名人物的名室和自己的陋室作类比,说明陋室不陋的原因是主人品德高尚(或突出陋室不陋)。

21.作者为什么要写“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”?

用古代名贤之室类比自己的“陋室”,表明作者以古代名贤自况,表明自己也有古代名贤的志趣和抱负,暗示陋室不陋。

22.刘禹锡自比诸葛亮和扬雄,他们之间的共同点是什么?

他们都具有安贫乐道、淡泊名利的君子之风,高雅脱俗而且才华横溢。

23.文章结尾引用孔子的话的含义和作用是什么?

(1)含义:(品德高尚的人住在这里,)有什么简陋的呢?

(2)作用:

①通过引用孔子的话增强文章的说服力及文章的可读性;

②画龙点睛,紧扣题目,照应“惟吾德馨”;

③以反问作结,警策有力,引人深思。

24.文章结尾引用孔子的话“何陋之有”,在结构和内容上各有什么作用?

结构上:反问点题(用反问强调陋室不陋,照应文章题目),总结全文,照应开头(与开头“惟吾德馨”遥相呼应)。

内容上:画龙点睛,突出主旨。隐含作者以君子自居之意,点明有德者居之则陋室不陋的中心,突出作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

25.作者最后引用孔子的话目的何在?

暗指自己的品德高尚,因而“陋室”不陋,进一步表现了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的生活情趣。同时又巧妙地回应了开头“惟吾德馨”一句。

26.《陋室铭》结尾引用孔子的话“何陋之有”,有什么深意?

最后一句引用孔的话,更具有雄辩的力量。原话是“君子居之,何陋之有”。作者截取后一句,一方面暗含着以“君子”自居的意思,另一方面巧妙地回应了开头“惟吾德馨”一句——陋室不陋关键在于“君子居之”,即本文开头所说的“惟吾德馨”。

27.作者写“南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有”用意何在?

以诸葛亮、扬雄自比,表明自己也有古代圣贤的品格,从而突出了“惟吾德馨”。引用孔子的话总结全文,说明陋室不陋,照应主旨句,突出“德馨”,引用圣人的话使观点更加雄辩有力。

28.文章结尾有何特点?

采用反问句式,画龙点睛,收束全文,紧扣题目,引人深思,将整个“陋”字彻底翻了过来,达到了最完美的思想境界。

29.文中写到哪三位古人?为什么要写这三位古人?

诸葛亮、子云、孔子。

写这三位古人,用于证明只要住的人品德好,陋室就不显得简陋了。

30.文中说“斯是陋室”,而结尾却说“何陋之有”,这屋子到底“陋”还是“不陋”?

从建筑和室内布置看是简陋的,但由于屋主人品德高尚,所以这小屋就不显得简陋了。

或:这恰是本文反向立意的作文技法之所在。说是“陋室”,是为了引出“惟吾德馨”的主旨,而结尾的“何陋之有”是一句反问句,这样看来陋室自然不陋。

31.作者开头说“斯是陋室”,结尾又说“何陋之有”,是否矛盾?为什么?

不矛盾。

前面的“陋”是说居室简陋,而“何陋之有”与前文“惟吾德馨”相呼应,意在表明因为“我”品德好,所以“我”不觉得居室简陋。两者一个是说环境,一个是内心所想。故不矛盾。

或:因为居室环境优雅,生活情趣高雅,主人品德高尚,所以陋室就不觉得陋了。

32.本文的题目为“陋室铭”,文章结尾又说“何陋之有”?这矛盾吗?你是怎么理解的?

不矛盾。题目中之“陋”为房屋的形陋,尾句的“陋”为“鄙俗”之意,指屋中主人的“德馨”。

33.文中“陋室不陋”主要体现在哪几个方面?请具体说明。

①品德高雅:惟吾德馨。

②环境雅:苔痕上台阶绿,草色入帘青。

③交往的人雅:谈笑有鸿儒,往来无白丁。

④情趣雅:可以调素琴,阅金经。

34.名为陋室,实则不陋。文中哪些语句暗示了陋室不陋呢?

苔痕上阶绿,草色入帘青。(对偶,写居室环境清幽雅致,这是写室中之景)

谈笑有鸿儒,往来无白丁。(对偶、对比,写交往人物不俗,衬托自己的“德馨”,这是写室中之人)

可以调素琴,阅金经。(从正面写、实写,写出日常生活高雅脱俗,这是写室中之事)

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(从反面写、虚写。表现作者不慕富贵,对世俗生活的厌弃)

从居室环境、交往人物、日常生活三个方面来写陋室不陋。

35.给文章划分层次并概括层意。

第一层(从开头至“惟吾德馨”):运用类比,以比喻起兴引出文章主旨“惟吾德馨”。

第二层(“苔痕上阶绿”至“无案牍之劳形”):描写居室环境、交往人物和日常生活,表达陋室主人高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

第三层(“南阳诸葛庐”至“何陋之有”):以古代名贤自况,总结全文,点明“陋室”不陋。

36.文中哪句话最能提挈全篇大意?简要谈谈理由。

提挈全篇大意的语句是“惟吾德馨”。

理由:

第一层前两句是比喻,也是类比,以虚衬实,作者要说明的意思是“惟吾德馨”。

第二层写自然环境清幽,交往人物不俗,主人情趣高雅,是室主人“德”的外在表现。

最后一层隐含“有德者居之,则陋室不陋”的意思。

37.从文章的相关内容看,作者是怎样的一个人?

作者是一个不受世俗羁绊,淡泊名利,有着高洁傲岸节操和安贫乐道情趣的人。

考点五:写法及赏析

1.文章开头“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨”运用了什么写法?结合文章内容简要说说你的理解。

运用了比兴、类比和衬托的写法。

比兴:用比喻起兴(用不高的“山”、不深的“水”比喻陋室,用仙、龙比喻品德高尚的人),引出“斯是陋室,惟吾德馨”,点明全文主旨。

类比:以有仙之“山”、有龙之“水”类比“陋室”。山有仙则名,水有龙则灵,类推出陋室有了品德高尚的人居住而不显得简陋。

衬托:以虚(山水)衬实(陋室主人)。

2.文章有两处使用了实写和虚写相结合的方法,分别是哪两处?

(1)谈笑有鸿儒,往来无白丁。

(前句实写,后句虚写,虚实相映。)

(2)可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(前两句正面实写,可知室主人高雅脱俗的情致;后两句反面虚写,显出陋室生活之安适,可知室主人不受世俗羁绊之情。一正一反,虚实相生,相映成趣。)

3.“可以调素琴,阅金经”与“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”都是写室中事,写作角度有何不同?

前句:从正面说,是实写,表现陋室主人日常生活的高雅脱俗;

后句:从反面说,是虚写,表现陋室主人不慕富贵,对世俗生活的厌弃。

4.“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”一句运用了怎样的写作手法?为什么要这样写?

类比,用古代名贤之室类比自己的“陋室”。

引古贤之名室证“陋室”不陋,意在以古代名贤自况,表明“陋室”主人(自己)也具有古代名贤的志趣和抱负,在更高的境界上颂扬了“惟吾德馨”。

5.本文在写作上有哪些特点?

(1)托物言志。托陋室之物言安贫乐道、高洁傲岸之志。

(2)全篇多用骈句,有个别是散句,对仗工整,整齐押韵。

(3)运用了比兴、类比、衬托、虚实结合、用典和对偶等多种艺术手法和修辞手法。

(写山写水,是为了与陋室进行类比,写仙写龙,是为了与作者进行类比,以表现自己和陋室品位不凡。)

(4)反向立意。

6.本文短小精练,仅81字却数次引用典故,请你说说这种写法有怎样的妙处。

作者以诸葛亮和扬雄自比,表明自己是具有高尚品德的人,具有古代名贤的志趣和抱负。结尾引用孔子的话用反问的形式呼应前文“斯是陋室,惟吾德馨”,画龙点睛,深化主题。

7.纵观全文,你认为作者在本文中是怎样采用反向立意的写法的?

本文只字不提“陋室”如何“陋”,却从“陋”的反面“不陋”来立意,极力表现“陋室”的不陋。把本来没有必然关系的“陋室”和居室主人的“德馨”联系在一起,既由室及人,又因人及室,既紧紧扣住陋室,又跳出对“陋室”本身的描写,把笔墨直接引向居室主人,以“惟吾德馨”说明陋室不陋,从“斯是陋室”归结到“何陋之有”,最终对“陋室”的“陋”做了彻底否定。这种新奇别致的写法使文章的立意不落窠臼,是本文构思的精妙之处。

8.本文写法新颖别致,采用了反向立意的写法,不写陋室如何陋,却从陋的反面不陋来立意,这样写有什么好处?

从陋室的居住环境,交往人物和日常生活来写,阐述了陋室不陋,从而突出室主人“惟吾德馨”这一主题。

9.本文句式整齐,骈散结合,请举例分析其作用。

骈句即对偶句:如“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。”

散句只有二句:“斯是陋室,惟吾德馨。”“孔子云:“何陋之有?”

作用:使本文句子整齐而富于变化,音调和谐,节奏明快,读起来琅琅上口,充满音乐美。

10.说说《陋室铭》在语言上有什么特点?

骈散结合。以骈句为主,句式整齐、节奏分明、音韵和谐。

11.赏析下列句子。

(1)苔痕上阶绿,草色入帘青。

用对偶手法描写居室环境,渲染了居室恬静的气氛,写出了环境的清幽宁静。

(2)可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

正反对照,虚实相生,表现了作者摆脱喧嚣生活、繁杂公务的欣喜和对世俗生活的厌弃,以及恬淡闲适、安贫乐道的生活情趣。

(3)南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

以名人高雅居室衬托自己居室的高雅。

(4)孔子云:“何陋之有?”

①

反问句式,突出主旨。

②

引用孔子的话,强调陋室不陋。

③

把“陋”放在“有”前,强调陋室不陋。

考点六:主旨及拓展

1.本文是古代散文中的名篇,以其立意鲜明,意境隽永而脍炙人口,那么它的主题应该如何概括呢?

通过对居室情景的描绘,极力形容陋室不陋,表达了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

2.作者给自己的陋室作“铭”有何用意?

借陋室表达自己高雅的志趣和不慕名利、安贫乐道的高尚情怀。

3.在物质生活日益丰富的今天,你如何看待本文作者所表达的“惟吾德馨”的道德情操?

提示:围绕“物质生活再丰富,也需要有高尚的精神生活”答题即可。

示例一:物质生活再丰富,也需要有高尚的精神生活,需要高尚的品德,否则,就会过上奢侈糜烂的生活,失去正确的人生方向。

示例二:今天物质生活日益丰富,我们在追求物质的同时,也要学习这种高洁傲岸、安贫乐道的精神,多参加有意义的活动,多阅读一些健康的书籍,开阔视野,陶冶情操。

4.作者一生的遭遇坎坷,仕途崎岖,也是身怀不遇,虽身居陋室,却志向不改,对他的这种行为,你怎样看的?

刘禹锡是一个才华横溢的人,有着广阔的胸襟。他虽身居陋室,却视荣华如粪土,高雅淡泊,安贫乐道。这是值得当今社会的人效仿的,在物欲横流的现今社会,我们要向刘禹锡那样保持一颗平常心。

作者虽身居陋室,却不慕荣华,他的高雅源于他具有高洁的品格,而这种品格正是我们所应该具有的。

5.对文中作者表现出的人生态度,你有什么看法?请简要谈谈。

示例一:我很欣赏文中作者安贫乐道的人生态度。生活中人们往往面临种种诱惑,只要能像作者那样保持淡泊的心境,就一定能提高自身的修养,完善自己的人格。

示例二:我不赞成文中作者的人生态度。没有一定的物质基础,哪来的精神享受?何况,人生在世,就应该轰轰烈烈创造一番事业,为社会做贡献。

5.对文中作者表现出的人生态度,你有什么看法?请简要谈谈。

示例一:我很欣赏文中作者安贫乐道的人生态度。生活中人们往往面临种种诱惑,只要能像作者那样保持淡泊的心境,就一定能提高自身的修养,完善自己的人格。

或:我很欣赏文中作者安贫乐道的人生态度。作者安贫乐道的生活态度表现了不慕名利的君子之风和高尚的精神追求,值得发扬光大。

示例二:我不赞成文中作者安贫乐道的人生态度。如果每个人都安贫乐道,社会的经济就会停滞不前,物质生存条件不能保障,精神追求就会成为空谈。最佳的态度是乐道但不安贫,爱财但取之有道。

或:我不赞成文中作者安贫乐道的人生态度。没有一定的物质基础,哪来的精神享受?何况,人生在世,就应该轰轰烈烈创造一番事业,为社会做贡献。

6.有人认为本文反映了作者消极避世的心态,你同意这种看法吗?为什么?

不同意。作者远离官场,是因为长期遭受贬谪,更不愿与贪官污吏同流合污,更见他高洁傲岸的节操,并不是消极避世。

7.作者身居陋室,却不感到简陋,你对此有何看法?

加强自身的品德修养,不要在意物质条件的好坏。

8.“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,试对作者的这种交友之道作辩证的分析。

作者讲究择友交往,重视“无友不如己者”的儒家交友之道,这一点值得我们借鉴学习。但是作者的这种交友之道,多少反映了他孤芳自赏,清高孤傲的思想倾向,这是不足取的。

9.“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,对于作者这种交友方式,你有什么看法?

示例一:这种交友方式可取,我们就是要与那些有知识有学问的人交往,这样才能不断进步。

示例二:这种交友方式不可取,他自命清高,看不起平民百姓。

(开放性试题,言之成理即可。)

10.作者说“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,有人认为他清高自赏,有人认为他歧视劳动人民,你怎么看?

开放性试题,答案不唯一。

示例:作者这样写,主要是为了对偶的需要,把白丁和鸿儒进行对比,以表现自己清新脱俗的高雅情趣,和歧视劳动人民无关。

11.作者自称

“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,然而孔子却说要“不耻下问”。你赞同谁的做法?说说理由。

开放性试题,答案不唯一。

示例一:赞同刘禹锡。

理由:与知识渊博的人交往,能够丰富自己的学识,提高自己的修养。

示例二:赞同孔子。

理由:“三人行,必有我师焉”,每个人都有优点,只有虚心地向不同层面的人学习,才能获得全面的知识。

12.刘禹锡说“无丝竹之乱耳”,欧阳修在《醉翁亭记》中也谈到“宴酣之乐,非丝非竹”,两句话分别流露出他们怎样的精神追求?

刘禹锡追求安贫乐道的精神境界;

欧阳修追求与民同乐的政治理想。

13.“铭”是古代刻在器物上用来警戒自己或称功颂德的文字,后成为一种文体。人们经常用“座右铭”来激励鞭策自己。请你从平时积累的古诗文中写出一则有关学习方面的“座右铭”。

示例:学而不思则罔,思而不学则殆。

少壮不努力,老大徒伤悲。

14.作者笔下的居室宁静、雅致。请你用自己的语言描述“苔痕上阶绿,草色入帘青”“调素琴,阅金经”展示的画面。

示例:连片的青苔蔓延上台阶,阶上一片碧绿;芳草的颜色映入帘里,帘内满目青葱。在简陋的屋子里,有人在尽情地弹奏古朴的琴,有人在虔诚地吟诵佛经。

15.古代的高雅之士常在诗文中表现他们对居室环境之美的追求,请举一个这样的例子。

苔痕上阶绿,草色入帘青;

宁可食无肉,不可居无竹。

16.历史上或现实生活中有哪些陋室不陋的例子?请举例。

床头屋漏、雨脚如麻的杜甫草堂;

净洁无尘、以木板方砖做书架的钱钟书的书斋。

17.我国历史上有很多像刘禹锡这样安贫乐道的人,请你举出一例并概述其事迹。

示例:陶渊明因当时社会黑暗、官场政治腐败,辞官归田,“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”,保持了自己高尚的节操。

18.历史上有许多像作者一样具有高尚情怀的人,请举出一例。

示例:杜甫,居茅屋胸怀天下百姓,发出了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的呼声。

19.在历史和现实生活中,许多人因经受磨难而获得成功。请你列举出一个这样的实例。

示例一:史学家司马迁遭受宫刑,狱中完成史书巨著《史记》;

示例二:越王勾践卧薪尝胆,最后实现了洗辱复国的志愿。

20.文中陋室的主人“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”的品德给我们以启迪。在我们学习的古诗文中,还有类似的名句,请你写出两句来。

苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

——诸葛亮

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

——诸葛亮

21.根据你对本文内容的理解,拟一组不少于五言的对偶句。

示例一:

志雅趣雅陋室雅,

才高艺高品德高。

示例二:

人雅无需室大,

品正不在官高。

22.完成下列对联

上联:品千古美文

下联:_________

示例1:尝百年佳酿

示例2:尝百家肴馔

示例3:赏人间奇景

示例4:赏中外佳作

示例5:赏万里河山

示例6:论天下大事

示例7:对万代佳句

示例8:结百年伉俪

示例9:思百代良臣

示例10:观万家灯火

23.综合性学习。

学完本文后,你所在的班级打算开展以“承担责任,健康成长”为主题的活动,请你参与并完成以下任务。

(1)请为此次活动设计三项活动方式。

示例:①开展“承担责任,健康成长”主题班会;

②举行“承担责任,健康成长”主题演讲比赛;

③办一期“承担责任,健康成长”主题板报;

④举办“承担责任,健康成长”主题讲座。

(2)同学们都围绕“承担责任体现在生活细节中”说一段话,你将会怎样说?

示例:承担责任体现在点滴的生活细节中,我们认真完成每一次作业是负责任,我们扫好每一次地是负责任,我们帮父母做家务是负责任,我们自己穿衣、洗脸、刷牙也是负责任。

(3)请你为此次活动写一段结束语。

示例:如果每一个人都能更有责任感,那么这个世界会变得更美好;如果咱们班的每一位同学都能更有责任感,那么我们这个集体将更优秀!希望每一位同学都能在学习、生活等各方面尽职尽责,健康成长,做一个勇于承担责任的人!

(2018年海南)

阅读《陋室铭》,完成12—15题。

陋室铭

刘禹锡

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

【链接中考】

12.下列加点字注音有误的一项是(

)

A.陋室铭(mínɡ)

B.苔痕上阶绿(hénɡ)

C.草色入帘青(lián)

D.南阳诸葛庐(lú)

B

痕:hén

13.解释下列加点的词语。

(1)有仙则名(

)

(2)谈笑有鸿儒(

)

(3)可以调素琴(

)

(4)孔子云(

)

出名

博学的人

弹奏

说

14.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)斯是陋室,惟吾德馨。

(2)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

这是简陋的屋子,只是我的品德高尚(也就不感到简陋了)。

或:这是简陋的屋子,只是(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的公文劳神伤身。

15.文中画线句“苔痕上阶绿,草色入帘青”写出了陋室的什么特点?作者这样写有何用意?

写出了陋室自然环境的清幽。

目的是为了衬托陋室的不陋。

(2017年深圳市)

阅读下面文段,完成7-9题。(9分)

【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋

室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

(选自《陋室铭》)

【乙】王子猷尝暂寄人空宅住,便令种竹。或问:“暂住何烦尔?”王啸咏良久,直指竹曰:“何可一日无此君?”(选自《世说新语》)

译文:王子猷曾经暂时借住别人的空房,随即叫家人种竹子。有人问他:“暂时住一下,何必这样麻烦!”王子猷吹口哨并吟唱了好一会,才指着竹子说:“怎么可以一天没有这位先生!”

【乙】王子猷尝暂寄人空宅住,便令种竹。或问:“暂住何烦尔?”王啸咏良久,直指竹曰:“何可一日无此君?”

7.解释下列句子的意思。(2分)

(1)斯是陋室(?

???)

(2)惟吾德馨(?

)

(3)谈笑有鸿儒(?

?)

(4)无案牍之劳形(

???

?)

这

德行美好

读书人

形体,身体

8.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)孔子云:何陋之有?

(2)何可一日无此君!

孔子说:“有什么简陋的呢?”

怎么可以一天没有这位先生!

9.刘禹锡居陋室不觉其陋,王子猷寄居不可无竹,两人所处的环境有什么相同之处?请结合生活实际,谈谈你对他们的看法。(3分)

共同点:从居住环境来看,刘禹锡的陋室和王子猷的空宅都很简陋,但由于居住的人品德高尚,因而使这“简陋”的屋子来得充实。

看法:结合生活,言之有理即可。

示例:我也希望自己能够像刘禹锡和王子猷一样,拥有高尚的品格。我身边有许多家境不好的同学,但是我认为个人的出身并不重要,重要的是能够具备优秀的品格与良好的修养。

(2017年云南省)

阅读下面的文言文,完成14-17题。(12分)

陋室铭

刘禹锡

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

14.解释下列句子中加点的词语。(2分)

⑴山不在高,有仙则名。?名:________??????

⑵可以调素琴,阅金经。?素:__________

出名

不加修饰

15.把下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(2)孔子云:何陋之有?

孔子说:“这有什么简陋的呢?”

没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的公文劳神伤身。

16.作者给自己的陋室作“铭”有何用意?(3分)

是要借陋室表达一种不慕荣利、安贫乐道的情怀。

17.本文的语言有哪些特点?请简要概括。(3分)

文辞蕴藉、语言精辟;

采用大量的修辞方法,对偶工整,对比鲜明,互相衬托,虚实相生,引经据典,言志如诗。

一、阅读【甲】【乙】两则选文,完成1~5题。

【甲】《陋室铭》全文。

【乙】项脊轩①,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注②;每移案,顾视,无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟③四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声;而庭堦(阶)寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五④之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

(节选自归有光《项脊轩志》)

【注释】①项脊轩:归有光家的一间小屋。②雨泽下注:雨水往下倾泻。③辟:开。④三五:农历每月十五。

【模拟演练】

译文:项脊轩,是过去的南阁楼。屋里只有一丈见方,可以容纳一个人居住。这老屋已有上百年的历史,(屋顶墙上的)泥土从上边漏下来,雨水也往下流淌;我每次移动桌子时,环顾四周没有可以安放它的地方。房子又朝向北,不能得到阳光的照射,太阳过了中午房屋里就已经昏暗了。我稍稍修理了一下,使它不从上面漏土漏雨。在前面开了四扇窗子,在院子四周砌上围墙,用来挡住南面射来的日光,日光反射照耀,室内才明亮起来。又在庭院里错杂地种上兰花、桂树、竹子等,往日的栏杆,也就增加了新的光彩。借来的书摆满了书架,我在这里生活悠然自得,有时长啸或吟唱,有时静悄悄地独自坐着,自然界的声响都能清晰地听到;庭院、台阶前却静悄悄的,小鸟不时飞下来啄食,人走到它跟前也不离开。农历十五的夜晚,明月高悬,照亮半截墙壁,桂树的影子交杂错落,微风吹过影子摇动,可爱极了。

【乙】项脊轩①,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注②;每移案,顾视,无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟③四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声;而庭堦(阶)寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五④之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

1.

解释下列加点的词语。

(1)有仙则名(

)

(2)谈笑有鸿儒(

)

(3)可容一人居(

)

(4)人至不去(

)

出名,有名

大

居住

离开

2.

选出下列加点词的意义、用法与例句相同的一项

(

)

例句:何陋之有

A.

公将鼓之

B.

无丝竹之乱耳

C.

牡丹之爱

D.

三五之夜

C

补足音节,无实义

用于主谓之间,取独,不译

宾语前置的标志

结构助词,译为“的”

宾语前置的标志

3.

用现代汉语翻译下面的句子。

(1)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(2)余稍为修葺,使不上漏。

没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的公文劳神伤身。

我稍作修理,让它不能从上面漏土漏雨。

4.【甲】【乙】两文都叙述了主人的居住环境,请根据文章内容,完成下表。

名称

相关描述

环境

特点

共同

特点

陋室

A.

____________

____________

幽雅

C.______

______

项脊轩

万籁有声;而庭堦寂寂,小鸟时来啄食,人至不去

B.______

苔痕上阶绿,草色入帘青

清静

简洁、清新

5.

【甲】【乙】两文都表达了主人公怎样的品质?请简要分析。

【甲】【乙】两文都表达了主人公安贫乐道的品质。

【甲】文中的“斯是陋室,惟吾德馨”“何陋之有”等内容和【乙】文中的“室仅方丈……日过午已昏”与修葺后的感悟“珊珊可爱”等内容足以表明主人公安贫乐道的品质。

二、阅读下面文章,回答问题。

【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

——刘禹锡《陋室铭》

【乙】子欲居九夷。或曰:“陋①,如之何?”子曰:“君子居之,何陋之有?”

——选自《论语·子罕》

①陋:鄙野,文化闭塞,不开化。

译文:孔子想要住到中原以外边远的地方。有人说:“那里非常落后闭塞,不开化,怎么能住呢?”孔子说:“有品德高尚的人住在那里,怎么会闭塞落后呢?”

【乙】子欲居九夷。或曰:“陋,如之何?”子曰:“君子居之,何陋之有?”

1.解释下列加横线词在文中的意思。

⑴有仙则名

_____________

⑵斯是陋室

_____________

⑶谈笑有鸿儒

_____________

⑷无案牍之劳形

_____________

出名,有名

这

博学的人

官府文书

2.翻译下列句子。

⑴苔痕上阶绿,草色入帘青。

⑵或曰:“陋,如之何?”

有人说:“那里非常落后闭塞,不开化,怎么能住呢?”

苔痕长到阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上了青色。

3.下列对文章内容理解不正确的一项是(

)

A.文中先说“斯是陋室”,结尾又说“何陋之有”是相互矛盾的。

B.“苔痕上阶绿,草色入帘青”运用对偶、拟人的修辞手法。

C.文中从居室环境、交往人物、日常生活三方面极力形容“陋室不陋”,表达了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

D.作者用“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”这两个知名人物的名室来类比自己的陋室,说明陋室不陋的原因是主人的品德高尚。

A

4.【甲】【乙】两段文字中“何陋之有”的根本原因分别是“

”和“

”。(用原文语句填空)

惟吾德馨

君子居之

5.两段文字都表现了美好的君子形象。从中你能看出“君子”应具有怎样的情操?

安贫乐道的生活态度和高洁傲岸的道德情操。

三、阅读下面文章,回答问题。

【甲】《陋室铭》全文

【乙】王欢字君厚,乐陵人也。安贫乐道,专精耽学①,不营产业,常丐②食诵《诗》,虽家无斗储③,意怡如④也。其妻患之,或焚毁其书而求改嫁,欢笑而谓之曰:“卿不闻朱买臣⑤妻邪?”时闻者多哂之。欢守志弥固,遂为通儒⑥。

【注释】①耽学:专心研究学问。耽:沉迷,极爱好。②丐:乞求。③斗储:一斗粮食的贮存。④意怡如:内心还是安适愉快的。⑤朱买臣:西汉吴郡人,家境贫苦,而读书不懈。其妻嫌他贫穷落魄,离他改嫁。朱买臣五十岁时任老家的地方官会稽太守。

⑥通儒:指贯通古今、学识渊博的儒者。

译文:王欢,字君厚,是乐陵人。(他)安于贫困的现状,以坚守自己的信念为快乐,精神专一地沉迷于学业,不谋求产业,常常边乞讨食物边诵读《诗经》,即使家中没有一斗粮食的贮存,内心还是安适愉快的。他的妻子对这件事感到忧心,有时焚烧他的书并要求改嫁,王欢笑着对她说:“你没有听说过朱买臣妻子的事吗?”当时听到这话的人大多嘲笑他。王欢更加坚守(他的)的志向,后来终于成为(一位)

博学的大儒。

【乙】王欢字君厚,乐陵人也。安贫乐道,专精耽学①,不营产业,常丐②食诵《诗》,虽家无斗储③,意怡如④也。其妻患之,或焚毁其书而求改嫁,欢笑而谓之曰:“卿不闻朱买臣⑤妻邪?”时闻者多哂之。欢守志弥固,遂为通儒⑥。

1.

解释下列加点的词语。

(1)有仙则名(

)

(2)无案牍之劳形(

)

(3)不营产业(

)

(4)欢守志弥固(

)

(5)其妻患之(

)

(6)时闻者多哂之(

)

出名,有名

使身体劳累

经营、谋求

更

以……为患,为……而担忧

讥笑

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)斯是陋室,惟吾德馨。

(2)欢守志弥固,遂为通儒。

王欢更加坚守(他的)志向,后来终于成为(一位)

贯通古今、学识渊博的儒生。

这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

3.下面对【甲】文的理解和分析,不正确的一项是(

)

A.文中“苔痕上阶绿,草色入帘青”两句,可以让读者感受到作者恬淡中充满生机的生活态度。

B.文章结尾运用比喻手法,连举三位古人来证明“陋室不陋”,表明自己也有和他们一样的操德和才能。

C.本文的旨意非直白显豁道出,而是用了托物言志的方法表达出来,意境隽永,韵味深长。

D.本文通过对陋室的描绘和歌颂,表达了作者甘于淡泊、不为物役的高尚情操。

B

【解析】运用的是类比手法。

4.【甲】文中说“斯是陋室”,而结尾却说“何陋之有”,到底这屋子是陋还是不陋呢?根据文章内容列出理由。

不简陋,因为居室环境雅,生活情趣雅,主人品德高尚。

5.【乙】文写王欢与妻子的对话有何作用?

反衬王欢专心求学的决心。

6.【甲】文的刘禹锡和【乙】文的王欢都安贫乐道,其具体表现有什么不同?

从“谈笑有鸿儒,往来无白丁”“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”,可看出刘禹锡虽居室简陋,但生活情趣高雅,品德高尚,淡泊名利。

从王欢“专精耽学,不营产业,常丐食诵《诗》,虽家无斗储,意怡如也”,可看出他专心求知,安于过贫困的生活,不改其志。

或:甲文刘禹锡甘居陋室,情趣高雅,怡然自得;乙文王欢甘守贫困,专心治学,终有所成。

四、阅读下面的文字,完成文后问题。

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

1.解释下列句中加点词在文中的意思。

(1)有仙则名(

)

(2)有龙则灵(

)

(3)斯是陋室(

)

(4)惟吾德馨(

)

(5)谈笑有鸿儒(

)

闻名,出名

灵验

这

能散布很远的香气,这里指德行美好

博学的人

2.下列句子中“之”的用法不同于其他三项的一项是(

)

A.无丝竹之乱耳

B.康肃笑而遣之

C.以我油知之

D.睨之久而不去

A

【解析】A项,“之”为助词,用于主谓之间,取消句子独立性;B、C、D三项中的“之”均为代词。

3.下列句子中,加线的词属于词类活用的一项是(

)

A山不在高

B.可以调素琴

C.有仙则名

D.谈笑有鸿儒

C

【解析】“名”是名词用作动词,意思是出名,有名。

4.下列句子的朗读停顿划分正确的一项是(

)

A.山不/在高,有仙/则名

B.苔痕上/阶绿,草色入/帘青

C.无丝竹/之乱耳,无案牍/之劳形

D.南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭

D

【解析】A项应为:山/不在高,有仙/则名;B项应为:苔痕/上阶绿,草色/入帘青;C项应为:无/丝竹之乱耳,无/案牍之劳形。

5.下面对选文内容和写法分析理解不正确的一项是(

)

A.本文托物言志,以陋室不陋,表达了作者对高洁情操的追求。

B.选文在描写“陋室”时,重点突出了“陋室”环境之清幽宁静和室内主人生活情趣之高雅。

C.文中的“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”表明了作者对官场生活的鄙弃。

D.作者在结尾处引用孔子的话,意在表明只要环境清幽宁静,生活闲适,“陋室”就不陋。

D

6.说说“苔痕上阶绿,草色入帘青”中“上”

“入”二字的表达效果。

“上”为“蔓延”之意,“入”为“映入”之意,苔痕、草色本为静态事物,用此两字化静为动,富有情态,描绘出了陋室自然环境的清幽之美。

7.作者写自己的陋室,为什么还要写“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”?

用诸葛庐、子云亭进行类比,暗示“陋室”不陋,作者以古代贤人自况,表明自己具有古代名贤的志趣和抱负。

8.结合下面的链接材料,联系课文中的“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,说说我们应该如何交友。

链接材料:与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣;与不善人居,如入鲍鱼之肆,久而不闻其臭,亦与之化矣。

译文:和品德高尚的人交往,就好像进入了满是香草的房间,久而久之就闻不到香草的香味了,是因为自己和香味融为一体了;和品行低劣的人交往,就好像进入了卖咸鱼的店铺,久而久之就闻不到咸鱼的臭味了,也是因为自己与臭味融为一体了。

略。(围绕与品德高尚、志同道合的人交友来谈即可)

五、阅读下面的文字,完成文后问题。

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

1.解释下列句中加点词在文中的意思。

(1)往来无白丁(

)

(2)可以调素琴(

)

(3)阅金经(

)

(4)无丝竹之乱耳(

)

(5)无案牍之劳形(

)

平民

不加装饰的琴

佛经

弦乐器,管乐器

官府文书

2.“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”在文中有什么作用?

以比喻起兴,以虚写衬实,引出本文的主旨句“惟吾德馨”。

3.“谈笑有鸿儒,往来无白丁”从哪方面反映了陋室主人的什么特点?

从陋室主人的交往方面,反映了室主人高雅脱俗。

4.“可以调素琴,阅金经”反映了陋室主人怎样的生活情趣?

高雅,超凡脱俗。

5.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”表现了作者怎样的情怀?

不受世俗的羁绊,安闲适意,洋洋自得。

6.从文章的相关内容看,作者是怎样的一个人?

不受世俗羁绊,淡泊名利,有着高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣,高雅脱俗之人。

六、阅读《陋室铭》,回答问题。

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

1.选出下列句子中加点词的意义相同的一项

(

)

A.山不在高,有仙则名

名之者谁?太守自谓也(《醉翁亭记》)

B.斯是陋室,惟吾德馨

微斯人,吾谁与归(《岳阳楼记》)

C.苔痕上阶绿,草色入帘青

群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏

(《邹忌讽齐王纳谏》)

D.可以调素琴

吴广素爱人(《陈涉世家》)

B

著名,闻名

命名

这

这

长上

上等

没有装饰

向来

2.下面哪一句加点词的词类活用不是使动用法(

)

A.无案牍之劳形

B.凄神寒骨,悄怆幽邃(《小石潭记》)

C.腰白玉之环(《送东阳马生序》)

D.必先苦其心志(《生于忧患,死于安乐》)

C

【解析】C项中“腰”是名词作动词,腰挂。

3.文章从自然环境、交往人物和生活情趣等方面表现了陋室不陋,请选择其中一个方面举例分析。

示例:“苔痕上阶绿,草色入帘青”,用苔痕、草色的青翠,表现环境的清幽,可见陋室不陋。

【解析】本题考查对文章内容的理解,围绕自然环境和交往人物和生活情趣在文中找依据,然后分析。

4.刘禹锡说“无丝竹之乱耳”,欧阳修在《醉翁亭记》中也谈到“宴酣之乐,非丝非竹”。两句话分别流露出他们怎样的精神追求?

刘禹锡追求安贫乐道的精神境界;

欧阳修追求与民同乐的政治理想。

【解析】本题考查对文章内容的理解和对主题的把握。从文章的内容可看出作者的情感倾向和人生追求。

5.作者将自己的陋室与“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”并论的用意是什么?

以古名贤自况,表明自己也具有古名贤的志趣与抱负。

6.文章结尾的“孔子云:何陋之有”有什么作用?

画龙点睛,表明陋室因其主人品德高尚而不陋,流露出作者以君子自居之意。

7.本文体裁上属于流行于汉末到中唐的骈体文,请根据本文的语言特点,说说骈体文最突出的特点。

句子大都是骈句,即相邻两句对仗,句式整齐,音韵和谐。

骈句,指的是结构相似、内容相关、行文相邻、字数相等的两句话,跟对偶相似,只是不像对偶那样在音韵上有严格的要求。骈句也有工整和不工整之分,不工整的骈句在结构和字数上也可能不完全合乎要求。散句,则是相对于骈句而言,也可以说,骈句以外的句子都是散句。

七、阅读甲、乙两则文言文,完成各题。

【甲】陋室铭(原文略)

【乙】孔子曰:“吾死之后,则商①也日益②,赐也日损③。”曾子曰:“何谓也?”子曰:“商好与贤己者④处,赐好说⑤不若己者。不知其子,视⑥其父;不知其人,视其友。”故曰:“与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化⑦矣。与不善人居,如入鲍鱼之肆⑧,久而不闻其臭,亦与之化矣。丹之所藏者赤,漆之所藏者黑。是以君子必慎其所与处者焉。”(选自《孔子家语》)

【注释】①“商”和下文的“赐”皆为孔子的弟子。

②益:长进。

③损:减损。

④贤己者:比自己贤良的人。

⑤说:谈论。

⑥视:看,比照。

⑦化:融和。

⑧鲍鱼之肆:卖咸鱼的店铺。

译文:孔子说:“我死之后,子夏会比以前更有进步,而子贡会比以前有所退步。”曾子问:为什么呢?”孔子说:子夏喜爱同比自已贤明的人在一起,子贡喜欢谈论才质比不上自已的人。不了解孩子如何,看看孩子的父亲就知道了;不了解本人,看看他周围的朋友就可以了;不了解君主,看他派遣的使者就可以了,不了解本地的情况,看本地的草木就可以了。所以说:常和品行高尚的人在一起,就像沐浴在种植芝兰散满香气的屋子里一样,时间长了便闻不到香味,但本身已经充满香气了;和品行低劣的人在一起,就像到了卖鲍鱼的地方,时间长了也闻不到臭了,也是融入到环境里了。藏丹的地方时间长了会变红,藏漆的地方时间长了会变黑。所以说真正的君子必须谨慎的选择自己处身的环境啊。

【乙】孔子曰:“吾死之后,则商①也日益②,赐也日损③。”曾子曰:“何谓也?”子曰:“商好与贤己者④处,赐好说⑤不若己者。不知其子,视⑥其父;不知其人,视其友。”故曰:“与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化⑦矣。与不善人居,如入鲍鱼之肆⑧,久而不闻其臭,亦与之化矣。丹之所藏者赤,漆之所藏者黑。是以君子必慎其所与处者焉。”

1.解释下列句中的划线词语。

①谈笑有鸿儒(

)

②无案牍之劳形(

)

③是以君子必慎其所与处者焉(

)

博学的人

使身体劳累

所以,因此

2.在《古汉语词典》中,“日”字有以下几个义项。请根据语境判断哪一个义项最适合【乙】段“则商也日益”一句中的“日”字。(

)

A.太阳

B.白天

C.日子

D.每天,一天天地

D

3.将下列句子翻译成现代汉语。

①斯是陋室,惟吾德馨。

②商好与贤己者处,赐好说不若己者。

③是以君子必慎其所与处者焉。

这是简陋的屋子,只是我(住屋的人)的品德高尚,也就不显得简陋了。

商喜欢和比自己贤良的人相处,赐喜欢评论不如自己的人。

因此有道德有修养的人必须慎重地选择和他相处的人。

4.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”一句有何言外之意?

从中可以看出作者厌恶官场生活,追求高洁傲岸的节操,坚守安贫乐道的生活情趣;

还可以看出作者对官僚们寻欢作乐生活的批判。

5.简答题。

(1)【乙】段中的“芝兰之室”,后人常用来喻指贤士居所。【甲】段中的“陋室”以及文中提到的“

”和“

”都称得上是“芝兰之室”。

诸葛庐

子云亭

(2)【甲】段“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,【乙】段“不知其人,视其友”、“丹之所藏者赤,漆之所藏者黑”等,涉及的都是“交朋友”的话题。在“交朋友”方面你有怎样的个性化感悟?请联系文段内容自选角度具体谈谈你的看法。

示例一:我认为交友对象的选择是需要慎之又慎的,所谓“近朱者赤,近墨者黑”,我们要选择那些可以给予我们帮助的朋友,在潜移默化中,达到人格的自我完善。

示例二:交朋友应交有品位、有追求的人,与这样的人相处自己便能不断受到好的影响而不断提高。这就是所谓的近朱者赤,就如同商一定会在贤于自己的朋友的影响下成长一样。

示例三:要保持君子本色,除了自身的修养之外,朋友的影响也是很重要的,所谓“丹之所藏者赤,漆之所藏者黑”,多与“善人”“鸿儒”交往,有助于修身养性。

答题要求:内容上扣住“交朋友”的话题,从正、反面谈皆可,要结合文段内容;语言表达清楚流畅。

《陋室铭》

考点梳理及训练

【原文再现】

【文题解读】

【作家作品】

【背景信息】

【整体感知】

【结构图解】

【中心思想】

【写作特色】

【考点梳理】

考点一:文学常识

考点二:重要词句

考点三:名句积累

考点四:内容理解

考点五:写法及赏析

考点六:主旨及拓展

【链接中考】

【模拟演练】

陋室铭

刘禹锡

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

【原文再现】

【文题解读】

《陋室铭》选自《刘禹锡集》(中华书局1990年版)。陋室,简陋的屋子。铭,是古代的一种文体。题目简洁,点明文章的体裁和写作内容。

刘禹锡(772—842),字梦得,洛阳(今属河南)人,唐代文学家、哲学家、诗人,世称刘宾客,有“诗豪”之称。与柳宗元并称“刘柳”,与韦应物、白居易合称“三杰”,并与白居易合称“刘白”,有《陋室铭》《竹枝词》《杨柳枝词》《乌衣巷》等名篇。哲学著作《天论》三篇,论述天的物质性,分析“天命论”产生的根源,具有唯物主义思想。有《刘梦得文集》,存世有《刘宾客集》。

【作家作品】

唐顺宗记贞元年(805),刘禹锡的柳宗元辅佐王叔文执政,积极从事政治、经济、军事各方面的革新,做了不少有利于人民的大事。由于遭到宦官和旧官僚的联合反攻,王叔文革新集团失败,刘禹锡被贬为朗州司马。本文写在永贞革新失败后,作者借描述陋室主人的生活情趣,来表达自己的品格。这正是作者在永贞革新失败后的心境写照。

【背景信息】

铭,古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字,后来成为一种文体。铭文的特点是篇幅短小,文字简洁,句式工整而且押韵,在语言上多用四字或六字的对偶句。

铭一般刻在石碑上。写出来放在座位旁边用以自警的格言叫“座右铭”,如刘禹锡的《陋室铭》。刻在石碑上,叙述死者生平,加以颂扬追思的,叫“墓志铭”,如韩愈的《柳子厚墓志铭》。

【知识链接】

【整体感知】

开头既用比喻起兴,以虚衬实,以“仙”“龙”暗喻品德高尚的人;又运用类比,表明“陋室”也具有“名”与“灵”的性质,自然引出文章主旨。“陋室”扣题,“德馨”统领全篇。中间写居室环境、交往人物和日常生活,表达室主人高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。结尾运用类比手法,用古贤之名室类比自己的陋室,意在以古代名贤自况,表明“陋室”主人也具有古代名贤的志趣和抱负。引用孔子的话,反问点题,强调陋室不陋,再次点明主旨。

本文采用托物言志的写法,借对陋室的描写,表现了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

【结构图解】

点明题旨

安

贫

乐

道

高

洁

傲

岸

山水喻室

仙龙喻德

居室环境

交往人物

日常生活

诸葛庐

子云亭

具体描述

总结全文

陋室铭

惟吾德馨

乐在其中

何陋之有

【中心思想】

文章通过对陋室的描绘和赞颂,表达了作者不与世俗同流合污的高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

或:本文通过陋室的描写,极力形容“陋室”不陋,表达了作者不慕荣利、保持高尚节操的愿望和不求闻达、安贫乐道的生活情趣。

【写作特色】

(1)托物言志。

托物言志,就是借助某种事物来寄托自己的志趣和追求。文章以有仙之山、有龙之水比喻“陋室”,表明陋室也具有“名”“灵”的性质,自然引出文章的主旨——“斯是陋室,惟吾德馨”,借“陋室”抒发作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的志趣。

(2)句式整齐,音韵谐美。

除末句外,全篇都是骈句,都在偶句押韵。结尾运用散句,给人一语千钧之感,有力地突出了本文的主旨,是全文的点睛之笔。

【考点梳理】

考点一:文学常识

《陋室铭》选自___________,作者是_______,字_______,_____代洛阳人,著名________家,________家,诗人。著有《______________》。

“铭”是指_______________________________

_______________,后来成为一种文体,这种文体一般是________的。

《刘禹锡集》

刘禹锡

梦得

唐

文学

哲学

刘梦得文集

古代刻在器物上用来警诫自己或者称述功德的文字

用韵的

1.生字字音

陋室(

)

德馨(

)

苔痕(

)

鸿儒(

)

案牍(

)

诸葛庐(

)

西蜀(

)

xīn

rú

dú

lú

shǔ

lòu

tái

hén

考点二:重要词句

2.古今异义

(1)山不在高

古义:_____________

今义:______________

(2)有仙则名

古义:_____________

今义:______________

(3)惟吾德馨

古义:_____________

今义:______________

(4)谈笑有鸿儒

古义:_____________

今义:______________

(5)可以调素琴

古义:_____________

今义:______________

(6)无丝竹之乱耳

古义:_____________

今义:______________

(7)无案牍之劳形

古义:_____________

今义:______________

出名,有名

名声,名称

大,渊博

指鸿雁,书信

调弄,弹奏

调整,调解

德行美好

散布得很远的香气

动词,在于

介词,表示时间、处所、范围、条件等

管弦乐器,指世俗的音乐

指丝绸和竹子

身体、躯体

形状,样子

3.一词多义

可以

①可以调素琴(

)

②可以为师矣(

)

耳

①无丝竹之乱耳(

)

②技止此耳(

)

之

①无丝竹之乱耳(

)

②何陋之有(

)

动词,能够

两个词,可以凭借

助词,罢了

助词,用在主谓间,取独,无实义

助词,宾语前置的标志,可不译

名词,耳朵

有仙则名(

)

有龙则灵(

)

惟吾德馨(

)

苔痕上阶绿(

)

无丝竹之乱耳(

)

无案牍之劳形(

)

4.词类活用

名词用作动词,出名,有名

形容词用作动词,灵验

名词用作形容词,德行美好

名词用作动词,长上,蔓延

形容词的使动用法,使……受到扰乱

形容词的使动用法,使……感到劳累

5.其他重点词语

(1)斯是陋室(

)

(2)惟吾德馨(

)

(3)草色入帘青(

)

(4)谈笑有鸿儒(

)

(5)往来无白丁(

)

(6)可以调素琴(

)

(7)无案牍之劳形(

)

这

只

映入

博学的人

平民,没有功名的人

不加装饰的琴

官府文书

(1)倒装句:

何陋之有?

宾语前置,“之”宾语前置的标志,即“有何陋”。

(2)判断句:

斯是陋室。

“是”表判断。

6.文言句式

7.重点句子翻译

(1)山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。

翻译:山不在于高,有了仙人就出名了。水不在于深,有了龙就灵验了。这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

(2)苔痕上阶绿,草色入帘青。

翻译:苔痕长到阶上,使台阶都变绿了;草色映入竹帘,使室内染上了青色。

(3)谈笑有鸿儒,往来无白丁。

翻译:到这里谈笑的都是博学的人,交往的没有不懂学问的人。

(4)可以调素琴,阅金经。

翻译:可以弹奏不加装饰的琴,阅读佛经。

(5)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

翻译:没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的公文劳神伤身。

(6)南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

翻译:(我的陋室好比)诸葛亮隐居南阳住的草庐,扬子云在西蜀的屋舍。

(7)孔子云:“何陋之有?”。

翻译:孔子说:“有什么简陋的呢?”

考点三:名句积累

(1)文中体现“陋室不陋”的原因的句子是:

斯是陋室,惟吾德馨。

(2)文中体现陋室环境清幽的句子是:

苔痕上阶绿,草色入帘青。

(3)文中体现作者交往的人不凡的句子是:

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

(4)文中体现作者生活情趣的句子是:

可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(5)文中作者以古代名贤自比的句子是:

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

(6)文中画龙点睛的句子是:

孔子云:何陋之有?

(7)文中与“时人莫小池中水,浅处不妨有卧龙”这句诗意思相近的句子是:

水不在深,有龙则灵。

(8)反映作者对世俗生活鄙弃(写主人清闲自在,不受世俗羁绊)的句子是:

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(9)交友的标准关乎人格质量和生命质量。《陋室铭》中,刘禹锡在描述陋室生活的同时,也谈及了他的交友原则:

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

(10)《陋室铭》中描写陋室景色之雅的句子是:

苔痕上阶绿,草色入帘青。

描写陋室主人交往人物之雅的句子是:

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

描写陋室主人生活情趣之雅的句子是:

可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

1.统领全文的词语是“_________”。作者用“山”“水”比喻_____,“龙”“仙”比喻_____________。

德馨

陋室

品德高尚的人

考点四:内容理解

2.文章的主旨句是什么?是用什么方式引出主旨的?

主旨句:斯是陋室,惟吾德馨。

方式:用比兴、类比写法引出主旨。

用不高的“山”、不深的“水”比喻陋室,用“仙”“龙”比喻品德高尚的人。以有仙之“山”、有龙之“水”类比“陋室”,表明“陋室”也具有“名”和“灵”的性质,自然引出了文章的中心“斯是陋室,惟吾德馨”。

3.作者在开篇是如何运用类比手法引出全文主旨的?

以有仙之“山”、有龙之“水”类比“陋室”,表明“陋室”也具有“名”和“灵”的性质,从而巧妙地引出“斯是陋室,惟吾德馨”,点明文章主旨。

提示:围绕“以有仙之山、有龙之水引出”回答即可(用原文回答亦可)。

或:用“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”来表明山、水的平凡因仙、龙而出名、灵验,以此类推,引出“斯是陋室,惟吾德馨”这一主旨句,说明陋室因道德品质高尚的人居住而不显得简陋。

4.用类比手法开篇极具特色,你是如何理解它在文中的作用的?

以有仙之山和有龙之水来类比陋室,表明“陋室”也具有“名”和“灵”的性质,自然引出本文主旨——“斯是陋室,惟吾德馨”。

5.本文题目是“陋室铭”,为什么开篇直言“有仙之山”和“有龙之水”呢?

这是比兴、类比手法的运用。以有仙之山、有龙之水比喻陋室,表明陋室也具有“名”与“灵”的性质,自然地引出文章的主旨——颂扬“惟吾德馨”。

6.“斯是陋室,惟吾德馨”一句在文中起到什么作用?

“陋室”二字扣题,“德馨”二字统领全文,是本文的主旨句。

或:概括全文主旨,提挈全篇大意,是全文的核心所在。

7.作者是从哪几个方面来写陋室的?这几个方面突出了陋室怎样的特征?

从居室环境、交往人物和日常生活三个方面来写陋室。

或:从自然环境清幽、交往人物不俗、主人情趣高雅三个方面来写陋室。

或:从环境的清幽、交友的品位、情趣的高雅三个方面来写陋室。

突出了陋室高雅脱俗的特征。

8.文中是从哪三个方面入手揭示“陋室不陋”的原因的?

(1)幽美清雅的环境;

(2)学问渊博的来客;

(3)怡然自适的生活。

9.对陋室的描写在文中起到了怎样的作用?(与上下文关系怎样?)

阐述了陋室不陋,为“何陋之有”张本,也突出全文的主旨“惟吾德馨”。

对陋室的描写紧扣“惟吾德馨”一句,既为全文的主旨“惟吾德馨”作证,又为本文的结语“何陋之有”张目。

10.“苔痕上阶绿,草色入帘青”用了什么修辞方法?写出了陋室的什么特点?作者这样写有何用意?

①对偶,拟人。

②写出了陋室自然环境的清幽。

或:写出了环境清幽宁静(恬静、雅致)的特点。

③目的是为了衬托陋室的不陋。

11.“苔痕上阶绿,草色入帘青”可以说是写景中的经典之句,请自选角度简要赏析。

①意境:这两句写出了满眼绿色,青葱一片的清幽雅致的陋室环境,衬托出室主人朴素高雅的品德志趣。

②修辞:运用对偶的修辞手法,句式工整,音韵和谐,富有韵律美,写出了陋室环境清幽宁静。

③炼字:“上”“入”二字生动传神,化静为动,不仅使景物人格化,有生气,而且流露出作者对居室环境的喜爱之情。

“绿”“青”二字色彩鲜明,搭配和谐,突出了环境的清幽宁静(更映衬出陋室的清幽别致)。

12.“苔痕上阶绿,草色入帘青”表面上在写陋室周围的环境,其实质是在表现什么?

意在突出表明室主人具有不慕荣利,高洁淡雅的情操。

13.“可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”重在表现什么?

重在表现作者离开官场繁杂的事务后的清闲自在,同时突出表现其情趣高雅。

14.“调素琴,阅金经”表达了作者怎样的情致?

表达了作者高雅脱俗的生活情致。

15.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”运用了怎样的手法来写陋室主人的生活?表现了陋室主人怎样的情感?

反面虚写;

写出了室主人不受世俗羁绊之情。

16.从“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”中可以看出作者在陋室中怎样的心境?

可以看出作者不慕名利,不受世俗羁绊,宁静、自由、洒脱的心境。

17.文中两次提到音乐,“调素琴”“无丝竹之乱耳”,一实一虚相互配合,对表现主题有何作用?

前者说喜爱音乐,暗示作者情趣高雅。后者指灯红酒绿的不悦之声,暗示作者不同黑暗势力同流,从正反两方面深化主题。

18.作者说“可以调素琴”,可又不喜欢“丝竹之乱耳”,是否前后矛盾?为什么?请简要分析。

不矛盾。

“丝竹”指豪华铺排的生活,“素琴”指高雅清贫的生活,意在强调自己安贫乐道、高洁傲岸的生活方式、生活态度。

19.文中引用“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”这两个典故有什么作用?

以古代名贤自况,表明陋室主人也有古代名贤的志趣和抱负,在更高境界上颂扬了“惟吾德馨”。

20.结合全文思考,文章写“诸葛庐、子云亭”有什么作用?

示例:作者采用类比的手法,以历史上两个知名人物的名室和自己的陋室作类比,说明陋室不陋的原因是主人品德高尚(或突出陋室不陋)。

21.作者为什么要写“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”?

用古代名贤之室类比自己的“陋室”,表明作者以古代名贤自况,表明自己也有古代名贤的志趣和抱负,暗示陋室不陋。

22.刘禹锡自比诸葛亮和扬雄,他们之间的共同点是什么?

他们都具有安贫乐道、淡泊名利的君子之风,高雅脱俗而且才华横溢。

23.文章结尾引用孔子的话的含义和作用是什么?

(1)含义:(品德高尚的人住在这里,)有什么简陋的呢?

(2)作用:

①通过引用孔子的话增强文章的说服力及文章的可读性;

②画龙点睛,紧扣题目,照应“惟吾德馨”;

③以反问作结,警策有力,引人深思。

24.文章结尾引用孔子的话“何陋之有”,在结构和内容上各有什么作用?

结构上:反问点题(用反问强调陋室不陋,照应文章题目),总结全文,照应开头(与开头“惟吾德馨”遥相呼应)。

内容上:画龙点睛,突出主旨。隐含作者以君子自居之意,点明有德者居之则陋室不陋的中心,突出作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

25.作者最后引用孔子的话目的何在?

暗指自己的品德高尚,因而“陋室”不陋,进一步表现了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的生活情趣。同时又巧妙地回应了开头“惟吾德馨”一句。

26.《陋室铭》结尾引用孔子的话“何陋之有”,有什么深意?

最后一句引用孔的话,更具有雄辩的力量。原话是“君子居之,何陋之有”。作者截取后一句,一方面暗含着以“君子”自居的意思,另一方面巧妙地回应了开头“惟吾德馨”一句——陋室不陋关键在于“君子居之”,即本文开头所说的“惟吾德馨”。

27.作者写“南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有”用意何在?

以诸葛亮、扬雄自比,表明自己也有古代圣贤的品格,从而突出了“惟吾德馨”。引用孔子的话总结全文,说明陋室不陋,照应主旨句,突出“德馨”,引用圣人的话使观点更加雄辩有力。

28.文章结尾有何特点?

采用反问句式,画龙点睛,收束全文,紧扣题目,引人深思,将整个“陋”字彻底翻了过来,达到了最完美的思想境界。

29.文中写到哪三位古人?为什么要写这三位古人?

诸葛亮、子云、孔子。

写这三位古人,用于证明只要住的人品德好,陋室就不显得简陋了。

30.文中说“斯是陋室”,而结尾却说“何陋之有”,这屋子到底“陋”还是“不陋”?

从建筑和室内布置看是简陋的,但由于屋主人品德高尚,所以这小屋就不显得简陋了。

或:这恰是本文反向立意的作文技法之所在。说是“陋室”,是为了引出“惟吾德馨”的主旨,而结尾的“何陋之有”是一句反问句,这样看来陋室自然不陋。

31.作者开头说“斯是陋室”,结尾又说“何陋之有”,是否矛盾?为什么?

不矛盾。

前面的“陋”是说居室简陋,而“何陋之有”与前文“惟吾德馨”相呼应,意在表明因为“我”品德好,所以“我”不觉得居室简陋。两者一个是说环境,一个是内心所想。故不矛盾。

或:因为居室环境优雅,生活情趣高雅,主人品德高尚,所以陋室就不觉得陋了。

32.本文的题目为“陋室铭”,文章结尾又说“何陋之有”?这矛盾吗?你是怎么理解的?

不矛盾。题目中之“陋”为房屋的形陋,尾句的“陋”为“鄙俗”之意,指屋中主人的“德馨”。

33.文中“陋室不陋”主要体现在哪几个方面?请具体说明。

①品德高雅:惟吾德馨。

②环境雅:苔痕上台阶绿,草色入帘青。

③交往的人雅:谈笑有鸿儒,往来无白丁。

④情趣雅:可以调素琴,阅金经。

34.名为陋室,实则不陋。文中哪些语句暗示了陋室不陋呢?

苔痕上阶绿,草色入帘青。(对偶,写居室环境清幽雅致,这是写室中之景)

谈笑有鸿儒,往来无白丁。(对偶、对比,写交往人物不俗,衬托自己的“德馨”,这是写室中之人)

可以调素琴,阅金经。(从正面写、实写,写出日常生活高雅脱俗,这是写室中之事)

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。(从反面写、虚写。表现作者不慕富贵,对世俗生活的厌弃)

从居室环境、交往人物、日常生活三个方面来写陋室不陋。

35.给文章划分层次并概括层意。

第一层(从开头至“惟吾德馨”):运用类比,以比喻起兴引出文章主旨“惟吾德馨”。

第二层(“苔痕上阶绿”至“无案牍之劳形”):描写居室环境、交往人物和日常生活,表达陋室主人高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

第三层(“南阳诸葛庐”至“何陋之有”):以古代名贤自况,总结全文,点明“陋室”不陋。

36.文中哪句话最能提挈全篇大意?简要谈谈理由。

提挈全篇大意的语句是“惟吾德馨”。

理由:

第一层前两句是比喻,也是类比,以虚衬实,作者要说明的意思是“惟吾德馨”。

第二层写自然环境清幽,交往人物不俗,主人情趣高雅,是室主人“德”的外在表现。

最后一层隐含“有德者居之,则陋室不陋”的意思。

37.从文章的相关内容看,作者是怎样的一个人?

作者是一个不受世俗羁绊,淡泊名利,有着高洁傲岸节操和安贫乐道情趣的人。

考点五:写法及赏析

1.文章开头“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨”运用了什么写法?结合文章内容简要说说你的理解。

运用了比兴、类比和衬托的写法。

比兴:用比喻起兴(用不高的“山”、不深的“水”比喻陋室,用仙、龙比喻品德高尚的人),引出“斯是陋室,惟吾德馨”,点明全文主旨。

类比:以有仙之“山”、有龙之“水”类比“陋室”。山有仙则名,水有龙则灵,类推出陋室有了品德高尚的人居住而不显得简陋。

衬托:以虚(山水)衬实(陋室主人)。

2.文章有两处使用了实写和虚写相结合的方法,分别是哪两处?

(1)谈笑有鸿儒,往来无白丁。

(前句实写,后句虚写,虚实相映。)

(2)可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(前两句正面实写,可知室主人高雅脱俗的情致;后两句反面虚写,显出陋室生活之安适,可知室主人不受世俗羁绊之情。一正一反,虚实相生,相映成趣。)

3.“可以调素琴,阅金经”与“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”都是写室中事,写作角度有何不同?

前句:从正面说,是实写,表现陋室主人日常生活的高雅脱俗;

后句:从反面说,是虚写,表现陋室主人不慕富贵,对世俗生活的厌弃。

4.“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”一句运用了怎样的写作手法?为什么要这样写?

类比,用古代名贤之室类比自己的“陋室”。

引古贤之名室证“陋室”不陋,意在以古代名贤自况,表明“陋室”主人(自己)也具有古代名贤的志趣和抱负,在更高的境界上颂扬了“惟吾德馨”。

5.本文在写作上有哪些特点?

(1)托物言志。托陋室之物言安贫乐道、高洁傲岸之志。

(2)全篇多用骈句,有个别是散句,对仗工整,整齐押韵。

(3)运用了比兴、类比、衬托、虚实结合、用典和对偶等多种艺术手法和修辞手法。

(写山写水,是为了与陋室进行类比,写仙写龙,是为了与作者进行类比,以表现自己和陋室品位不凡。)

(4)反向立意。

6.本文短小精练,仅81字却数次引用典故,请你说说这种写法有怎样的妙处。

作者以诸葛亮和扬雄自比,表明自己是具有高尚品德的人,具有古代名贤的志趣和抱负。结尾引用孔子的话用反问的形式呼应前文“斯是陋室,惟吾德馨”,画龙点睛,深化主题。

7.纵观全文,你认为作者在本文中是怎样采用反向立意的写法的?

本文只字不提“陋室”如何“陋”,却从“陋”的反面“不陋”来立意,极力表现“陋室”的不陋。把本来没有必然关系的“陋室”和居室主人的“德馨”联系在一起,既由室及人,又因人及室,既紧紧扣住陋室,又跳出对“陋室”本身的描写,把笔墨直接引向居室主人,以“惟吾德馨”说明陋室不陋,从“斯是陋室”归结到“何陋之有”,最终对“陋室”的“陋”做了彻底否定。这种新奇别致的写法使文章的立意不落窠臼,是本文构思的精妙之处。

8.本文写法新颖别致,采用了反向立意的写法,不写陋室如何陋,却从陋的反面不陋来立意,这样写有什么好处?

从陋室的居住环境,交往人物和日常生活来写,阐述了陋室不陋,从而突出室主人“惟吾德馨”这一主题。

9.本文句式整齐,骈散结合,请举例分析其作用。

骈句即对偶句:如“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。”

散句只有二句:“斯是陋室,惟吾德馨。”“孔子云:“何陋之有?”

作用:使本文句子整齐而富于变化,音调和谐,节奏明快,读起来琅琅上口,充满音乐美。

10.说说《陋室铭》在语言上有什么特点?

骈散结合。以骈句为主,句式整齐、节奏分明、音韵和谐。

11.赏析下列句子。

(1)苔痕上阶绿,草色入帘青。

用对偶手法描写居室环境,渲染了居室恬静的气氛,写出了环境的清幽宁静。

(2)可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

正反对照,虚实相生,表现了作者摆脱喧嚣生活、繁杂公务的欣喜和对世俗生活的厌弃,以及恬淡闲适、安贫乐道的生活情趣。

(3)南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

以名人高雅居室衬托自己居室的高雅。

(4)孔子云:“何陋之有?”

①

反问句式,突出主旨。

②

引用孔子的话,强调陋室不陋。

③

把“陋”放在“有”前,强调陋室不陋。

考点六:主旨及拓展

1.本文是古代散文中的名篇,以其立意鲜明,意境隽永而脍炙人口,那么它的主题应该如何概括呢?

通过对居室情景的描绘,极力形容陋室不陋,表达了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

2.作者给自己的陋室作“铭”有何用意?

借陋室表达自己高雅的志趣和不慕名利、安贫乐道的高尚情怀。

3.在物质生活日益丰富的今天,你如何看待本文作者所表达的“惟吾德馨”的道德情操?

提示:围绕“物质生活再丰富,也需要有高尚的精神生活”答题即可。

示例一:物质生活再丰富,也需要有高尚的精神生活,需要高尚的品德,否则,就会过上奢侈糜烂的生活,失去正确的人生方向。

示例二:今天物质生活日益丰富,我们在追求物质的同时,也要学习这种高洁傲岸、安贫乐道的精神,多参加有意义的活动,多阅读一些健康的书籍,开阔视野,陶冶情操。

4.作者一生的遭遇坎坷,仕途崎岖,也是身怀不遇,虽身居陋室,却志向不改,对他的这种行为,你怎样看的?

刘禹锡是一个才华横溢的人,有着广阔的胸襟。他虽身居陋室,却视荣华如粪土,高雅淡泊,安贫乐道。这是值得当今社会的人效仿的,在物欲横流的现今社会,我们要向刘禹锡那样保持一颗平常心。

作者虽身居陋室,却不慕荣华,他的高雅源于他具有高洁的品格,而这种品格正是我们所应该具有的。

5.对文中作者表现出的人生态度,你有什么看法?请简要谈谈。

示例一:我很欣赏文中作者安贫乐道的人生态度。生活中人们往往面临种种诱惑,只要能像作者那样保持淡泊的心境,就一定能提高自身的修养,完善自己的人格。

示例二:我不赞成文中作者的人生态度。没有一定的物质基础,哪来的精神享受?何况,人生在世,就应该轰轰烈烈创造一番事业,为社会做贡献。

5.对文中作者表现出的人生态度,你有什么看法?请简要谈谈。

示例一:我很欣赏文中作者安贫乐道的人生态度。生活中人们往往面临种种诱惑,只要能像作者那样保持淡泊的心境,就一定能提高自身的修养,完善自己的人格。

或:我很欣赏文中作者安贫乐道的人生态度。作者安贫乐道的生活态度表现了不慕名利的君子之风和高尚的精神追求,值得发扬光大。

示例二:我不赞成文中作者安贫乐道的人生态度。如果每个人都安贫乐道,社会的经济就会停滞不前,物质生存条件不能保障,精神追求就会成为空谈。最佳的态度是乐道但不安贫,爱财但取之有道。

或:我不赞成文中作者安贫乐道的人生态度。没有一定的物质基础,哪来的精神享受?何况,人生在世,就应该轰轰烈烈创造一番事业,为社会做贡献。

6.有人认为本文反映了作者消极避世的心态,你同意这种看法吗?为什么?

不同意。作者远离官场,是因为长期遭受贬谪,更不愿与贪官污吏同流合污,更见他高洁傲岸的节操,并不是消极避世。

7.作者身居陋室,却不感到简陋,你对此有何看法?

加强自身的品德修养,不要在意物质条件的好坏。

8.“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,试对作者的这种交友之道作辩证的分析。

作者讲究择友交往,重视“无友不如己者”的儒家交友之道,这一点值得我们借鉴学习。但是作者的这种交友之道,多少反映了他孤芳自赏,清高孤傲的思想倾向,这是不足取的。

9.“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,对于作者这种交友方式,你有什么看法?

示例一:这种交友方式可取,我们就是要与那些有知识有学问的人交往,这样才能不断进步。

示例二:这种交友方式不可取,他自命清高,看不起平民百姓。

(开放性试题,言之成理即可。)

10.作者说“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,有人认为他清高自赏,有人认为他歧视劳动人民,你怎么看?

开放性试题,答案不唯一。

示例:作者这样写,主要是为了对偶的需要,把白丁和鸿儒进行对比,以表现自己清新脱俗的高雅情趣,和歧视劳动人民无关。

11.作者自称

“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,然而孔子却说要“不耻下问”。你赞同谁的做法?说说理由。

开放性试题,答案不唯一。

示例一:赞同刘禹锡。

理由:与知识渊博的人交往,能够丰富自己的学识,提高自己的修养。

示例二:赞同孔子。

理由:“三人行,必有我师焉”,每个人都有优点,只有虚心地向不同层面的人学习,才能获得全面的知识。

12.刘禹锡说“无丝竹之乱耳”,欧阳修在《醉翁亭记》中也谈到“宴酣之乐,非丝非竹”,两句话分别流露出他们怎样的精神追求?

刘禹锡追求安贫乐道的精神境界;

欧阳修追求与民同乐的政治理想。

13.“铭”是古代刻在器物上用来警戒自己或称功颂德的文字,后成为一种文体。人们经常用“座右铭”来激励鞭策自己。请你从平时积累的古诗文中写出一则有关学习方面的“座右铭”。

示例:学而不思则罔,思而不学则殆。

少壮不努力,老大徒伤悲。

14.作者笔下的居室宁静、雅致。请你用自己的语言描述“苔痕上阶绿,草色入帘青”“调素琴,阅金经”展示的画面。

示例:连片的青苔蔓延上台阶,阶上一片碧绿;芳草的颜色映入帘里,帘内满目青葱。在简陋的屋子里,有人在尽情地弹奏古朴的琴,有人在虔诚地吟诵佛经。

15.古代的高雅之士常在诗文中表现他们对居室环境之美的追求,请举一个这样的例子。

苔痕上阶绿,草色入帘青;

宁可食无肉,不可居无竹。

16.历史上或现实生活中有哪些陋室不陋的例子?请举例。

床头屋漏、雨脚如麻的杜甫草堂;

净洁无尘、以木板方砖做书架的钱钟书的书斋。

17.我国历史上有很多像刘禹锡这样安贫乐道的人,请你举出一例并概述其事迹。

示例:陶渊明因当时社会黑暗、官场政治腐败,辞官归田,“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”,保持了自己高尚的节操。

18.历史上有许多像作者一样具有高尚情怀的人,请举出一例。

示例:杜甫,居茅屋胸怀天下百姓,发出了“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”的呼声。

19.在历史和现实生活中,许多人因经受磨难而获得成功。请你列举出一个这样的实例。

示例一:史学家司马迁遭受宫刑,狱中完成史书巨著《史记》;

示例二:越王勾践卧薪尝胆,最后实现了洗辱复国的志愿。

20.文中陋室的主人“不戚戚于贫贱,不汲汲于富贵”的品德给我们以启迪。在我们学习的古诗文中,还有类似的名句,请你写出两句来。

苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。

——诸葛亮

非淡泊无以明志,非宁静无以致远。

——诸葛亮

21.根据你对本文内容的理解,拟一组不少于五言的对偶句。

示例一:

志雅趣雅陋室雅,

才高艺高品德高。

示例二:

人雅无需室大,

品正不在官高。

22.完成下列对联

上联:品千古美文

下联:_________

示例1:尝百年佳酿

示例2:尝百家肴馔

示例3:赏人间奇景

示例4:赏中外佳作

示例5:赏万里河山

示例6:论天下大事

示例7:对万代佳句

示例8:结百年伉俪

示例9:思百代良臣

示例10:观万家灯火

23.综合性学习。

学完本文后,你所在的班级打算开展以“承担责任,健康成长”为主题的活动,请你参与并完成以下任务。

(1)请为此次活动设计三项活动方式。

示例:①开展“承担责任,健康成长”主题班会;

②举行“承担责任,健康成长”主题演讲比赛;

③办一期“承担责任,健康成长”主题板报;

④举办“承担责任,健康成长”主题讲座。

(2)同学们都围绕“承担责任体现在生活细节中”说一段话,你将会怎样说?

示例:承担责任体现在点滴的生活细节中,我们认真完成每一次作业是负责任,我们扫好每一次地是负责任,我们帮父母做家务是负责任,我们自己穿衣、洗脸、刷牙也是负责任。

(3)请你为此次活动写一段结束语。

示例:如果每一个人都能更有责任感,那么这个世界会变得更美好;如果咱们班的每一位同学都能更有责任感,那么我们这个集体将更优秀!希望每一位同学都能在学习、生活等各方面尽职尽责,健康成长,做一个勇于承担责任的人!

(2018年海南)

阅读《陋室铭》,完成12—15题。

陋室铭

刘禹锡

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

【链接中考】

12.下列加点字注音有误的一项是(

)

A.陋室铭(mínɡ)

B.苔痕上阶绿(hénɡ)

C.草色入帘青(lián)

D.南阳诸葛庐(lú)

B

痕:hén

13.解释下列加点的词语。

(1)有仙则名(

)

(2)谈笑有鸿儒(

)

(3)可以调素琴(

)

(4)孔子云(

)

出名

博学的人

弹奏

说

14.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)斯是陋室,惟吾德馨。

(2)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

这是简陋的屋子,只是我的品德高尚(也就不感到简陋了)。

或:这是简陋的屋子,只是(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的公文劳神伤身。

15.文中画线句“苔痕上阶绿,草色入帘青”写出了陋室的什么特点?作者这样写有何用意?

写出了陋室自然环境的清幽。

目的是为了衬托陋室的不陋。

(2017年深圳市)

阅读下面文段,完成7-9题。(9分)

【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋

室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

(选自《陋室铭》)

【乙】王子猷尝暂寄人空宅住,便令种竹。或问:“暂住何烦尔?”王啸咏良久,直指竹曰:“何可一日无此君?”(选自《世说新语》)

译文:王子猷曾经暂时借住别人的空房,随即叫家人种竹子。有人问他:“暂时住一下,何必这样麻烦!”王子猷吹口哨并吟唱了好一会,才指着竹子说:“怎么可以一天没有这位先生!”

【乙】王子猷尝暂寄人空宅住,便令种竹。或问:“暂住何烦尔?”王啸咏良久,直指竹曰:“何可一日无此君?”

7.解释下列句子的意思。(2分)

(1)斯是陋室(?

???)

(2)惟吾德馨(?

)

(3)谈笑有鸿儒(?

?)

(4)无案牍之劳形(

???

?)

这

德行美好

读书人

形体,身体

8.将下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)孔子云:何陋之有?

(2)何可一日无此君!

孔子说:“有什么简陋的呢?”

怎么可以一天没有这位先生!

9.刘禹锡居陋室不觉其陋,王子猷寄居不可无竹,两人所处的环境有什么相同之处?请结合生活实际,谈谈你对他们的看法。(3分)

共同点:从居住环境来看,刘禹锡的陋室和王子猷的空宅都很简陋,但由于居住的人品德高尚,因而使这“简陋”的屋子来得充实。

看法:结合生活,言之有理即可。

示例:我也希望自己能够像刘禹锡和王子猷一样,拥有高尚的品格。我身边有许多家境不好的同学,但是我认为个人的出身并不重要,重要的是能够具备优秀的品格与良好的修养。

(2017年云南省)

阅读下面的文言文,完成14-17题。(12分)

陋室铭

刘禹锡

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

14.解释下列句子中加点的词语。(2分)

⑴山不在高,有仙则名。?名:________??????

⑵可以调素琴,阅金经。?素:__________

出名

不加修饰

15.把下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(2)孔子云:何陋之有?

孔子说:“这有什么简陋的呢?”

没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的公文劳神伤身。

16.作者给自己的陋室作“铭”有何用意?(3分)

是要借陋室表达一种不慕荣利、安贫乐道的情怀。

17.本文的语言有哪些特点?请简要概括。(3分)

文辞蕴藉、语言精辟;

采用大量的修辞方法,对偶工整,对比鲜明,互相衬托,虚实相生,引经据典,言志如诗。

一、阅读【甲】【乙】两则选文,完成1~5题。

【甲】《陋室铭》全文。

【乙】项脊轩①,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注②;每移案,顾视,无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟③四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声;而庭堦(阶)寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五④之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

(节选自归有光《项脊轩志》)

【注释】①项脊轩:归有光家的一间小屋。②雨泽下注:雨水往下倾泻。③辟:开。④三五:农历每月十五。

【模拟演练】

译文:项脊轩,是过去的南阁楼。屋里只有一丈见方,可以容纳一个人居住。这老屋已有上百年的历史,(屋顶墙上的)泥土从上边漏下来,雨水也往下流淌;我每次移动桌子时,环顾四周没有可以安放它的地方。房子又朝向北,不能得到阳光的照射,太阳过了中午房屋里就已经昏暗了。我稍稍修理了一下,使它不从上面漏土漏雨。在前面开了四扇窗子,在院子四周砌上围墙,用来挡住南面射来的日光,日光反射照耀,室内才明亮起来。又在庭院里错杂地种上兰花、桂树、竹子等,往日的栏杆,也就增加了新的光彩。借来的书摆满了书架,我在这里生活悠然自得,有时长啸或吟唱,有时静悄悄地独自坐着,自然界的声响都能清晰地听到;庭院、台阶前却静悄悄的,小鸟不时飞下来啄食,人走到它跟前也不离开。农历十五的夜晚,明月高悬,照亮半截墙壁,桂树的影子交杂错落,微风吹过影子摇动,可爱极了。

【乙】项脊轩①,旧南阁子也。室仅方丈,可容一人居。百年老屋,尘泥渗漉,雨泽下注②;每移案,顾视,无可置者。又北向,不能得日,日过午已昏。余稍为修葺,使不上漏。前辟③四窗,垣墙周庭,以当南日,日影反照,室始洞然。又杂植兰桂竹木于庭,旧时栏楯,亦遂增胜。借书满架,偃仰啸歌,冥然兀坐,万籁有声;而庭堦(阶)寂寂,小鸟时来啄食,人至不去。三五④之夜,明月半墙,桂影斑驳,风移影动,珊珊可爱。

1.

解释下列加点的词语。

(1)有仙则名(

)

(2)谈笑有鸿儒(

)

(3)可容一人居(

)

(4)人至不去(

)

出名,有名

大

居住

离开

2.

选出下列加点词的意义、用法与例句相同的一项

(

)

例句:何陋之有

A.

公将鼓之

B.

无丝竹之乱耳

C.

牡丹之爱

D.

三五之夜

C

补足音节,无实义

用于主谓之间,取独,不译

宾语前置的标志

结构助词,译为“的”

宾语前置的标志

3.

用现代汉语翻译下面的句子。

(1)无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

(2)余稍为修葺,使不上漏。

没有世俗的乐曲扰乱心境,没有官府的公文劳神伤身。

我稍作修理,让它不能从上面漏土漏雨。

4.【甲】【乙】两文都叙述了主人的居住环境,请根据文章内容,完成下表。

名称

相关描述

环境

特点

共同

特点

陋室

A.

____________

____________

幽雅

C.______

______

项脊轩

万籁有声;而庭堦寂寂,小鸟时来啄食,人至不去

B.______

苔痕上阶绿,草色入帘青

清静

简洁、清新

5.

【甲】【乙】两文都表达了主人公怎样的品质?请简要分析。

【甲】【乙】两文都表达了主人公安贫乐道的品质。

【甲】文中的“斯是陋室,惟吾德馨”“何陋之有”等内容和【乙】文中的“室仅方丈……日过午已昏”与修葺后的感悟“珊珊可爱”等内容足以表明主人公安贫乐道的品质。

二、阅读下面文章,回答问题。

【甲】山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

——刘禹锡《陋室铭》

【乙】子欲居九夷。或曰:“陋①,如之何?”子曰:“君子居之,何陋之有?”

——选自《论语·子罕》

①陋:鄙野,文化闭塞,不开化。

译文:孔子想要住到中原以外边远的地方。有人说:“那里非常落后闭塞,不开化,怎么能住呢?”孔子说:“有品德高尚的人住在那里,怎么会闭塞落后呢?”

【乙】子欲居九夷。或曰:“陋,如之何?”子曰:“君子居之,何陋之有?”

1.解释下列加横线词在文中的意思。

⑴有仙则名

_____________

⑵斯是陋室

_____________

⑶谈笑有鸿儒

_____________

⑷无案牍之劳形

_____________

出名,有名

这

博学的人

官府文书

2.翻译下列句子。

⑴苔痕上阶绿,草色入帘青。

⑵或曰:“陋,如之何?”

有人说:“那里非常落后闭塞,不开化,怎么能住呢?”

苔痕长到阶上,使台阶都绿了;草色映入竹帘,使室内染上了青色。

3.下列对文章内容理解不正确的一项是(

)

A.文中先说“斯是陋室”,结尾又说“何陋之有”是相互矛盾的。

B.“苔痕上阶绿,草色入帘青”运用对偶、拟人的修辞手法。

C.文中从居室环境、交往人物、日常生活三方面极力形容“陋室不陋”,表达了作者高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣。

D.作者用“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”这两个知名人物的名室来类比自己的陋室,说明陋室不陋的原因是主人的品德高尚。

A

4.【甲】【乙】两段文字中“何陋之有”的根本原因分别是“

”和“

”。(用原文语句填空)

惟吾德馨

君子居之

5.两段文字都表现了美好的君子形象。从中你能看出“君子”应具有怎样的情操?

安贫乐道的生活态度和高洁傲岸的道德情操。

三、阅读下面文章,回答问题。

【甲】《陋室铭》全文

【乙】王欢字君厚,乐陵人也。安贫乐道,专精耽学①,不营产业,常丐②食诵《诗》,虽家无斗储③,意怡如④也。其妻患之,或焚毁其书而求改嫁,欢笑而谓之曰:“卿不闻朱买臣⑤妻邪?”时闻者多哂之。欢守志弥固,遂为通儒⑥。

【注释】①耽学:专心研究学问。耽:沉迷,极爱好。②丐:乞求。③斗储:一斗粮食的贮存。④意怡如:内心还是安适愉快的。⑤朱买臣:西汉吴郡人,家境贫苦,而读书不懈。其妻嫌他贫穷落魄,离他改嫁。朱买臣五十岁时任老家的地方官会稽太守。

⑥通儒:指贯通古今、学识渊博的儒者。

译文:王欢,字君厚,是乐陵人。(他)安于贫困的现状,以坚守自己的信念为快乐,精神专一地沉迷于学业,不谋求产业,常常边乞讨食物边诵读《诗经》,即使家中没有一斗粮食的贮存,内心还是安适愉快的。他的妻子对这件事感到忧心,有时焚烧他的书并要求改嫁,王欢笑着对她说:“你没有听说过朱买臣妻子的事吗?”当时听到这话的人大多嘲笑他。王欢更加坚守(他的)的志向,后来终于成为(一位)

博学的大儒。

【乙】王欢字君厚,乐陵人也。安贫乐道,专精耽学①,不营产业,常丐②食诵《诗》,虽家无斗储③,意怡如④也。其妻患之,或焚毁其书而求改嫁,欢笑而谓之曰:“卿不闻朱买臣⑤妻邪?”时闻者多哂之。欢守志弥固,遂为通儒⑥。

1.

解释下列加点的词语。

(1)有仙则名(

)

(2)无案牍之劳形(

)

(3)不营产业(

)

(4)欢守志弥固(

)

(5)其妻患之(

)

(6)时闻者多哂之(

)

出名,有名

使身体劳累

经营、谋求

更

以……为患,为……而担忧

讥笑

2.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)斯是陋室,惟吾德馨。

(2)欢守志弥固,遂为通儒。

王欢更加坚守(他的)志向,后来终于成为(一位)

贯通古今、学识渊博的儒生。

这是简陋的屋舍,只因我(住屋的人)的品德好(就不感到简陋了)。

3.下面对【甲】文的理解和分析,不正确的一项是(

)

A.文中“苔痕上阶绿,草色入帘青”两句,可以让读者感受到作者恬淡中充满生机的生活态度。

B.文章结尾运用比喻手法,连举三位古人来证明“陋室不陋”,表明自己也有和他们一样的操德和才能。

C.本文的旨意非直白显豁道出,而是用了托物言志的方法表达出来,意境隽永,韵味深长。

D.本文通过对陋室的描绘和歌颂,表达了作者甘于淡泊、不为物役的高尚情操。

B

【解析】运用的是类比手法。

4.【甲】文中说“斯是陋室”,而结尾却说“何陋之有”,到底这屋子是陋还是不陋呢?根据文章内容列出理由。

不简陋,因为居室环境雅,生活情趣雅,主人品德高尚。

5.【乙】文写王欢与妻子的对话有何作用?

反衬王欢专心求学的决心。

6.【甲】文的刘禹锡和【乙】文的王欢都安贫乐道,其具体表现有什么不同?

从“谈笑有鸿儒,往来无白丁”“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”,可看出刘禹锡虽居室简陋,但生活情趣高雅,品德高尚,淡泊名利。

从王欢“专精耽学,不营产业,常丐食诵《诗》,虽家无斗储,意怡如也”,可看出他专心求知,安于过贫困的生活,不改其志。

或:甲文刘禹锡甘居陋室,情趣高雅,怡然自得;乙文王欢甘守贫困,专心治学,终有所成。

四、阅读下面的文字,完成文后问题。

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

1.解释下列句中加点词在文中的意思。

(1)有仙则名(

)

(2)有龙则灵(

)

(3)斯是陋室(

)

(4)惟吾德馨(

)

(5)谈笑有鸿儒(

)

闻名,出名

灵验

这

能散布很远的香气,这里指德行美好

博学的人

2.下列句子中“之”的用法不同于其他三项的一项是(

)

A.无丝竹之乱耳

B.康肃笑而遣之

C.以我油知之

D.睨之久而不去

A

【解析】A项,“之”为助词,用于主谓之间,取消句子独立性;B、C、D三项中的“之”均为代词。

3.下列句子中,加线的词属于词类活用的一项是(

)

A山不在高

B.可以调素琴

C.有仙则名

D.谈笑有鸿儒

C

【解析】“名”是名词用作动词,意思是出名,有名。

4.下列句子的朗读停顿划分正确的一项是(

)

A.山不/在高,有仙/则名

B.苔痕上/阶绿,草色入/帘青

C.无丝竹/之乱耳,无案牍/之劳形

D.南阳/诸葛庐,西蜀/子云亭

D

【解析】A项应为:山/不在高,有仙/则名;B项应为:苔痕/上阶绿,草色/入帘青;C项应为:无/丝竹之乱耳,无/案牍之劳形。

5.下面对选文内容和写法分析理解不正确的一项是(

)

A.本文托物言志,以陋室不陋,表达了作者对高洁情操的追求。

B.选文在描写“陋室”时,重点突出了“陋室”环境之清幽宁静和室内主人生活情趣之高雅。

C.文中的“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”表明了作者对官场生活的鄙弃。

D.作者在结尾处引用孔子的话,意在表明只要环境清幽宁静,生活闲适,“陋室”就不陋。

D

6.说说“苔痕上阶绿,草色入帘青”中“上”

“入”二字的表达效果。

“上”为“蔓延”之意,“入”为“映入”之意,苔痕、草色本为静态事物,用此两字化静为动,富有情态,描绘出了陋室自然环境的清幽之美。

7.作者写自己的陋室,为什么还要写“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”?

用诸葛庐、子云亭进行类比,暗示“陋室”不陋,作者以古代贤人自况,表明自己具有古代名贤的志趣和抱负。

8.结合下面的链接材料,联系课文中的“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,说说我们应该如何交友。

链接材料:与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣;与不善人居,如入鲍鱼之肆,久而不闻其臭,亦与之化矣。

译文:和品德高尚的人交往,就好像进入了满是香草的房间,久而久之就闻不到香草的香味了,是因为自己和香味融为一体了;和品行低劣的人交往,就好像进入了卖咸鱼的店铺,久而久之就闻不到咸鱼的臭味了,也是因为自己与臭味融为一体了。

略。(围绕与品德高尚、志同道合的人交友来谈即可)

五、阅读下面的文字,完成文后问题。

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

1.解释下列句中加点词在文中的意思。

(1)往来无白丁(

)

(2)可以调素琴(

)

(3)阅金经(

)

(4)无丝竹之乱耳(

)

(5)无案牍之劳形(

)

平民

不加装饰的琴

佛经

弦乐器,管乐器

官府文书

2.“山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵”在文中有什么作用?

以比喻起兴,以虚写衬实,引出本文的主旨句“惟吾德馨”。

3.“谈笑有鸿儒,往来无白丁”从哪方面反映了陋室主人的什么特点?

从陋室主人的交往方面,反映了室主人高雅脱俗。

4.“可以调素琴,阅金经”反映了陋室主人怎样的生活情趣?

高雅,超凡脱俗。

5.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”表现了作者怎样的情怀?

不受世俗的羁绊,安闲适意,洋洋自得。

6.从文章的相关内容看,作者是怎样的一个人?

不受世俗羁绊,淡泊名利,有着高洁傲岸的节操和安贫乐道的情趣,高雅脱俗之人。

六、阅读《陋室铭》,回答问题。

山不在高,有仙则名。水不在深,有龙则灵。斯是陋室,惟吾德馨。苔痕上阶绿,草色入帘青。谈笑有鸿儒,往来无白丁。可以调素琴,阅金经。无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。南阳诸葛庐,西蜀子云亭。孔子云:何陋之有?

1.选出下列句子中加点词的意义相同的一项

(

)

A.山不在高,有仙则名

名之者谁?太守自谓也(《醉翁亭记》)

B.斯是陋室,惟吾德馨

微斯人,吾谁与归(《岳阳楼记》)

C.苔痕上阶绿,草色入帘青

群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏

(《邹忌讽齐王纳谏》)

D.可以调素琴

吴广素爱人(《陈涉世家》)

B

著名,闻名

命名

这

这

长上

上等

没有装饰

向来

2.下面哪一句加点词的词类活用不是使动用法(

)

A.无案牍之劳形

B.凄神寒骨,悄怆幽邃(《小石潭记》)

C.腰白玉之环(《送东阳马生序》)

D.必先苦其心志(《生于忧患,死于安乐》)

C

【解析】C项中“腰”是名词作动词,腰挂。

3.文章从自然环境、交往人物和生活情趣等方面表现了陋室不陋,请选择其中一个方面举例分析。

示例:“苔痕上阶绿,草色入帘青”,用苔痕、草色的青翠,表现环境的清幽,可见陋室不陋。

【解析】本题考查对文章内容的理解,围绕自然环境和交往人物和生活情趣在文中找依据,然后分析。

4.刘禹锡说“无丝竹之乱耳”,欧阳修在《醉翁亭记》中也谈到“宴酣之乐,非丝非竹”。两句话分别流露出他们怎样的精神追求?

刘禹锡追求安贫乐道的精神境界;

欧阳修追求与民同乐的政治理想。

【解析】本题考查对文章内容的理解和对主题的把握。从文章的内容可看出作者的情感倾向和人生追求。

5.作者将自己的陋室与“南阳诸葛庐,西蜀子云亭”并论的用意是什么?

以古名贤自况,表明自己也具有古名贤的志趣与抱负。

6.文章结尾的“孔子云:何陋之有”有什么作用?

画龙点睛,表明陋室因其主人品德高尚而不陋,流露出作者以君子自居之意。

7.本文体裁上属于流行于汉末到中唐的骈体文,请根据本文的语言特点,说说骈体文最突出的特点。

句子大都是骈句,即相邻两句对仗,句式整齐,音韵和谐。

骈句,指的是结构相似、内容相关、行文相邻、字数相等的两句话,跟对偶相似,只是不像对偶那样在音韵上有严格的要求。骈句也有工整和不工整之分,不工整的骈句在结构和字数上也可能不完全合乎要求。散句,则是相对于骈句而言,也可以说,骈句以外的句子都是散句。

七、阅读甲、乙两则文言文,完成各题。

【甲】陋室铭(原文略)

【乙】孔子曰:“吾死之后,则商①也日益②,赐也日损③。”曾子曰:“何谓也?”子曰:“商好与贤己者④处,赐好说⑤不若己者。不知其子,视⑥其父;不知其人,视其友。”故曰:“与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化⑦矣。与不善人居,如入鲍鱼之肆⑧,久而不闻其臭,亦与之化矣。丹之所藏者赤,漆之所藏者黑。是以君子必慎其所与处者焉。”(选自《孔子家语》)

【注释】①“商”和下文的“赐”皆为孔子的弟子。

②益:长进。

③损:减损。

④贤己者:比自己贤良的人。

⑤说:谈论。

⑥视:看,比照。

⑦化:融和。

⑧鲍鱼之肆:卖咸鱼的店铺。

译文:孔子说:“我死之后,子夏会比以前更有进步,而子贡会比以前有所退步。”曾子问:为什么呢?”孔子说:子夏喜爱同比自已贤明的人在一起,子贡喜欢谈论才质比不上自已的人。不了解孩子如何,看看孩子的父亲就知道了;不了解本人,看看他周围的朋友就可以了;不了解君主,看他派遣的使者就可以了,不了解本地的情况,看本地的草木就可以了。所以说:常和品行高尚的人在一起,就像沐浴在种植芝兰散满香气的屋子里一样,时间长了便闻不到香味,但本身已经充满香气了;和品行低劣的人在一起,就像到了卖鲍鱼的地方,时间长了也闻不到臭了,也是融入到环境里了。藏丹的地方时间长了会变红,藏漆的地方时间长了会变黑。所以说真正的君子必须谨慎的选择自己处身的环境啊。

【乙】孔子曰:“吾死之后,则商①也日益②,赐也日损③。”曾子曰:“何谓也?”子曰:“商好与贤己者④处,赐好说⑤不若己者。不知其子,视⑥其父;不知其人,视其友。”故曰:“与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化⑦矣。与不善人居,如入鲍鱼之肆⑧,久而不闻其臭,亦与之化矣。丹之所藏者赤,漆之所藏者黑。是以君子必慎其所与处者焉。”

1.解释下列句中的划线词语。

①谈笑有鸿儒(

)

②无案牍之劳形(

)

③是以君子必慎其所与处者焉(

)

博学的人

使身体劳累

所以,因此

2.在《古汉语词典》中,“日”字有以下几个义项。请根据语境判断哪一个义项最适合【乙】段“则商也日益”一句中的“日”字。(

)

A.太阳

B.白天

C.日子

D.每天,一天天地

D

3.将下列句子翻译成现代汉语。

①斯是陋室,惟吾德馨。

②商好与贤己者处,赐好说不若己者。

③是以君子必慎其所与处者焉。

这是简陋的屋子,只是我(住屋的人)的品德高尚,也就不显得简陋了。

商喜欢和比自己贤良的人相处,赐喜欢评论不如自己的人。

因此有道德有修养的人必须慎重地选择和他相处的人。

4.“无丝竹之乱耳,无案牍之劳形”一句有何言外之意?

从中可以看出作者厌恶官场生活,追求高洁傲岸的节操,坚守安贫乐道的生活情趣;

还可以看出作者对官僚们寻欢作乐生活的批判。

5.简答题。

(1)【乙】段中的“芝兰之室”,后人常用来喻指贤士居所。【甲】段中的“陋室”以及文中提到的“

”和“

”都称得上是“芝兰之室”。

诸葛庐

子云亭

(2)【甲】段“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,【乙】段“不知其人,视其友”、“丹之所藏者赤,漆之所藏者黑”等,涉及的都是“交朋友”的话题。在“交朋友”方面你有怎样的个性化感悟?请联系文段内容自选角度具体谈谈你的看法。

示例一:我认为交友对象的选择是需要慎之又慎的,所谓“近朱者赤,近墨者黑”,我们要选择那些可以给予我们帮助的朋友,在潜移默化中,达到人格的自我完善。

示例二:交朋友应交有品位、有追求的人,与这样的人相处自己便能不断受到好的影响而不断提高。这就是所谓的近朱者赤,就如同商一定会在贤于自己的朋友的影响下成长一样。

示例三:要保持君子本色,除了自身的修养之外,朋友的影响也是很重要的,所谓“丹之所藏者赤,漆之所藏者黑”,多与“善人”“鸿儒”交往,有助于修身养性。

答题要求:内容上扣住“交朋友”的话题,从正、反面谈皆可,要结合文段内容;语言表达清楚流畅。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读