《话题:情节》课件(14张PPT)—2020-2021学年人教版高中语文选修《外国小说欣赏》第五单元

文档属性

| 名称 | 《话题:情节》课件(14张PPT)—2020-2021学年人教版高中语文选修《外国小说欣赏》第五单元 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 413.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-22 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

外国小说欣赏之

第五单元——情节

知识链接——志贺直哉与《清兵卫与葫芦》

志贺直哉(1883~1971),日本作家。1904年发表处女作《菜花与少女》。与武者小路实笃、木下利玄共同创办传阅杂志《望野》。创作短篇小说《某晨》、《到网走去》,向《帝国文学》投稿被退回。继续创作《速夫之妹》、《荒娟》等小说。

1910年,与有岛武郎、有岛生马、武者小路实笃、木下利玄等共同创办《白桦》杂志。围绕于这个刊物的一些年轻作家与美术家,对当时主张纯客观主义的自然主义文艺思潮不满,要求肯定积极的人性,主张尊重个性,发挥人的意志的作用,提倡人道主义与理想主义的文学,形成“白桦”一派。

志贺为“白桦派”代表作家之一。1910年发表曾被《帝国文学》退稿的《到网走去》与新作《剃刀》,1912年发表短篇小说《克罗谛思日记》,显示他出众的才华,为文艺界瞩目。1917年发表的著名中篇小说《和解》,写他立志于文学与父亲发生冲突而终于得到和解的经历。作者从此进入创作旺盛时期。《在城崎》(1917)、《佐佐木的场合》、《好人物夫妇》(1917)等名著,以及历史小说《赤西蛎太》(1917)相继问世。

从1921年开始,着手写他生平惟一的长篇小说《暗夜行路》,历时15年之久,于1937年完成。这是他的代表作,写一个孤独的知识分子在不幸的生活中与思想苦闷的道路上探索的历程。

他的小说《清兵卫与葫芦》以现实主义的笔法,批判了那种粗暴扼杀少年个性的做法,呼吁尊重个性,让个性自由发展,体现了“白桦派”的文学主张。

知识链接——伯尔

伯尔(1917——1985),德国小说家。 1939年进入科隆大学学习文学,不久被征入伍。战后当过木匠和统计员,后成为专业作家,1972年获诺贝尔文学奖。

伯尔的文学活动始于第二次世界大战之后。从1946到1952年,他先后发表了中篇小说《列车正点到达》(1949)、长篇小说《亚当,你曾在哪里?》以及短篇小说《飞刀艺人》(1948)、《败家子》(1951)等。这些作品主要取材于第二次世界大战,揭露法西斯战争的罪恶,反映德国人民的苦难,基调灰暗、抑郁。

1953至1965年,伯尔的创作主题从批判战争转为批判战后的西德社会,小商贩、小职员、孤儿寡妇等小人物的社会遭遇成了他作品的主要内容。代表作有《一声没吭》(1953)、《九点半钟的台球》(1959)、《小丑之见》(1963)等。

七十年代,伯尔连续发表了《莱尼和他们》(1971)、《丧失了名誉的卡塔琳娜·勃罗姆》(1974)和《监护》(1979)三部重要作品,通过小人物的不幸遭遇,展现德国战前、战争年代以及当前人们的生活风貌,揭露西德社会的弊端,使其文学成就达到了新的高峰。

伯尔的一生都在与人类的缺点进行斗争,他声讨战争,批评国家与社会,也批评大众传媒和教会。在他身上体现了正气和德意志精神,正因为这一点,他被称为“德国的良心”。······如果把伯尔和二战以后德国的文化思潮和我国“文革”后诸多形态放在一起相比照,不难看出有一番文化意趣蕴含其中,这应当是我们今天重新打量伯尔时所不应忽视的。——选自《人不是为了被管辖而存在》,《读书》1998年第3期

伯尔的小说创作遵循现实主义的文学传统,真实地反映了西德战后发展各阶段的重要现象。在艺术上他广泛吸收20世纪以来现代小说的许多新手法,如内心独白、蒙太奇、象征、怪诞的联想等等,60年代以后,又强调小说事件的客观真实性和新闻纪实手法。他一生还创作了大量杂文、随笔和广播剧,并翻译外国作品。——选自《外国名作家大词典》,漓江出版社,1989

伯尔的小说创作,从1947至1951年,主要取材于第二次世界大战······它们揭露和批判法西斯侵略战争,以被迫充当炮灰的普通德国士兵的遭遇,反映了德国人民的苦难。这些作品的基调灰暗、抑郁,把战争渲染成一场抽象的人与命运的搏斗,结果是人的毁灭。他认为“战争是无聊的”,它象“伤寒病”一样是一种可怕的自然现象。但这些作品在一定程度上启发德国人民认识战争的灾难,其中小说《流浪人,你若到斯巴……》对战争的原因有所揭露,含义深刻。 ——选自《中国大百科全书·外国文学·伯尔·H》

知识链接——情节

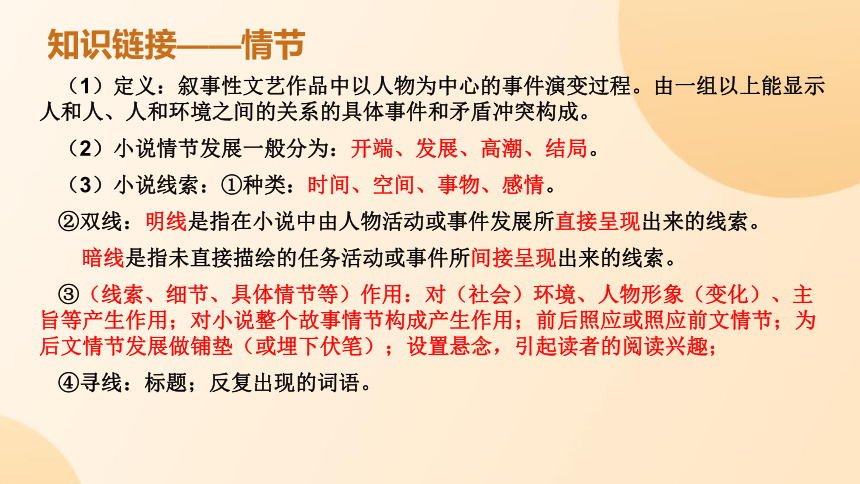

(1)定义:叙事性文艺作品中以人物为中心的事件演变过程。由一组以上能显示人和人、人和环境之间的关系的具体事件和矛盾冲突构成。

(2)小说情节发展一般分为:开端、发展、高潮、结局。

(3)小说线索:①种类:时间、空间、事物、感情。

②双线:明线是指在小说中由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。

暗线是指未直接描绘的任务活动或事件所间接呈现出来的线索。

③(线索、细节、具体情节等)作用:对(社会)环境、人物形象(变化)、主旨等产生作用;对小说整个故事情节构成产生作用;前后照应或照应前文情节;为后文情节发展做铺垫(或埋下伏笔);设置悬念,引起读者的阅读兴趣;

④寻线:标题;反复出现的词语。

(4)叙述特色:顺叙,层次清晰。倒叙,造成悬念,激发兴趣,情节有波澜。插叙,丰富内容,情节合理,深化主题,曲折有致。补叙,补充说明,照应前文,丰富内容,情节合理,曲折有致,深化主题。平叙,条理清晰。

(5)情节特色:平铺直叙式。一波三折式。欧亨利式。倒叙式。情节突转式。戛然而止式。前后呼应式。先抑后扬式。

任务驱动

情节是故事的核心,在整体上决定了故事的走向和发展。请梳理两篇文章的主要情节。

提示:开端、发展、高潮、结尾。

《清兵卫与葫芦》:清兵卫痴迷葫芦—教员没收葫芦—父亲怒砸葫芦—清兵卫转为爱好绘画。

《在桥边》:玩世不恭的态度对待统计工作—发现并暗恋过桥的一位姑娘—主任统计员检查工作—调换数马车工作。

课堂探究

情节是成就小说最重要的环节之一,请从小说的线索、叙述和情节特色等分析这两篇文章的成功之处,并说明这么运用的好处。

提示:《清兵卫与葫芦》:

(1)线索:《清兵卫与葫芦》的暗线是清兵卫痴迷于葫芦,不断寻找喜欢的葫芦—教员否定他的兴趣爱好—父亲毁灭他的兴趣特长—他放弃自己的兴趣爱好,寻找新的兴趣爱好。

(2)运用倒叙的叙述手法,开篇第一段则交待清兵卫与葫芦断了关系,造成悬念,激发读者兴趣,使得情节有波澜。

(3)情节前后对比呼应。那只被没收的葫芦竟然被校役以50块钱的价格卖给了古董商,而古董商又600块的价格卖给了当地的富家。小说一层又一层地道出那只葫芦,也一层又一层地显示了清兵卫的天赋和独到的审美力。这部分又跟前边大人们对清兵卫的批评形成对比,突出了大人们的固执、蛮横和自以为是,以及清兵卫的悲剧形象。而文章的最后交待他喜欢绘画与首段也形成呼应。

(4)结尾戛然而止,“可是他的父亲,对于他的喜欢绘画,又在开始嘀咕了。”引发读者对清兵卫的兴趣爱好可能继续被父亲剥夺的想象。

《在桥边》:

(1)线索:《在桥边》的暗线是主人公对乏味而无意义生活的不满与反抗—找到心中的美好姑娘—坚守和维护美好而不愿意将姑娘作为统计数据—更加接近美好的生活。

(2)运用插叙的方式,交待“我”在桥边工作时被检查的故事,使得情节有波澜起伏。

(3)运用戛然而止的方法结尾,引发读者对“我”与心爱的姑娘是否会进一步发展关系的想象。

总结提升

细节只是情节中很小的一个组成部分。它具有极强的表现力,对情节和人物往往起到了画龙点睛的作用。这两篇文章在细节描写方面非常出彩,请尝试到两篇文章中选择一两处赏析。

提示:《清兵卫与葫芦》:将“从一个摊户伸出一个老头子的秃脑袋”错看成葫芦;每次上街时,看到店家的葫芦“总是呆呆的站在门前望”;才12岁,放学回来“也不跟别的孩子一起玩,常常一个人上街看葫芦”;“一到晚上,就坐在起居室里收拾葫芦”,收拾好了才去睡觉……正是这些具体的细节,才使得整个情节丰满、充实起来,小说也显得活了起来。

《在桥边》:

“我”每天的工作是坐在那里数过桥的人数,一个、两个、三个、四个……

“他们替我缝补了腿”

——故事发生在战争之后(二战之后)

——这样的工作给我们一种枯燥、单调、乏味的感觉。

“我”的故意“乱数”

——出于对乏味生活的不满和反抗。

“我一辈子也不会把这样漂亮的女孩子转换到未来完成式中去;我这个可爱的小姑娘不应该被乘、被除、变成空洞的百分比。”

——那个“可爱的姑娘”代表“我”心中美好的事物,是我的精神寄托,“漏数”并不能改变现实什么,但它表现着对美好事物的维护、坚守,表现着一种精神追求。

“新桥”

——这一意象是德国战后重建的代表,战后人们偏重的是物质的建设而忽视了精神关怀。对新的桥所通过人员、车辆的种种统计、计算,代表了一种十分不可靠、近乎痴妄和盲目的乐观。

请根据所学,描写你上班主任的课,特别想睡而不敢睡时的细节。字数不限

听着,听着,我的睡意来了……

拓展训练

第五单元——情节

知识链接——志贺直哉与《清兵卫与葫芦》

志贺直哉(1883~1971),日本作家。1904年发表处女作《菜花与少女》。与武者小路实笃、木下利玄共同创办传阅杂志《望野》。创作短篇小说《某晨》、《到网走去》,向《帝国文学》投稿被退回。继续创作《速夫之妹》、《荒娟》等小说。

1910年,与有岛武郎、有岛生马、武者小路实笃、木下利玄等共同创办《白桦》杂志。围绕于这个刊物的一些年轻作家与美术家,对当时主张纯客观主义的自然主义文艺思潮不满,要求肯定积极的人性,主张尊重个性,发挥人的意志的作用,提倡人道主义与理想主义的文学,形成“白桦”一派。

志贺为“白桦派”代表作家之一。1910年发表曾被《帝国文学》退稿的《到网走去》与新作《剃刀》,1912年发表短篇小说《克罗谛思日记》,显示他出众的才华,为文艺界瞩目。1917年发表的著名中篇小说《和解》,写他立志于文学与父亲发生冲突而终于得到和解的经历。作者从此进入创作旺盛时期。《在城崎》(1917)、《佐佐木的场合》、《好人物夫妇》(1917)等名著,以及历史小说《赤西蛎太》(1917)相继问世。

从1921年开始,着手写他生平惟一的长篇小说《暗夜行路》,历时15年之久,于1937年完成。这是他的代表作,写一个孤独的知识分子在不幸的生活中与思想苦闷的道路上探索的历程。

他的小说《清兵卫与葫芦》以现实主义的笔法,批判了那种粗暴扼杀少年个性的做法,呼吁尊重个性,让个性自由发展,体现了“白桦派”的文学主张。

知识链接——伯尔

伯尔(1917——1985),德国小说家。 1939年进入科隆大学学习文学,不久被征入伍。战后当过木匠和统计员,后成为专业作家,1972年获诺贝尔文学奖。

伯尔的文学活动始于第二次世界大战之后。从1946到1952年,他先后发表了中篇小说《列车正点到达》(1949)、长篇小说《亚当,你曾在哪里?》以及短篇小说《飞刀艺人》(1948)、《败家子》(1951)等。这些作品主要取材于第二次世界大战,揭露法西斯战争的罪恶,反映德国人民的苦难,基调灰暗、抑郁。

1953至1965年,伯尔的创作主题从批判战争转为批判战后的西德社会,小商贩、小职员、孤儿寡妇等小人物的社会遭遇成了他作品的主要内容。代表作有《一声没吭》(1953)、《九点半钟的台球》(1959)、《小丑之见》(1963)等。

七十年代,伯尔连续发表了《莱尼和他们》(1971)、《丧失了名誉的卡塔琳娜·勃罗姆》(1974)和《监护》(1979)三部重要作品,通过小人物的不幸遭遇,展现德国战前、战争年代以及当前人们的生活风貌,揭露西德社会的弊端,使其文学成就达到了新的高峰。

伯尔的一生都在与人类的缺点进行斗争,他声讨战争,批评国家与社会,也批评大众传媒和教会。在他身上体现了正气和德意志精神,正因为这一点,他被称为“德国的良心”。······如果把伯尔和二战以后德国的文化思潮和我国“文革”后诸多形态放在一起相比照,不难看出有一番文化意趣蕴含其中,这应当是我们今天重新打量伯尔时所不应忽视的。——选自《人不是为了被管辖而存在》,《读书》1998年第3期

伯尔的小说创作遵循现实主义的文学传统,真实地反映了西德战后发展各阶段的重要现象。在艺术上他广泛吸收20世纪以来现代小说的许多新手法,如内心独白、蒙太奇、象征、怪诞的联想等等,60年代以后,又强调小说事件的客观真实性和新闻纪实手法。他一生还创作了大量杂文、随笔和广播剧,并翻译外国作品。——选自《外国名作家大词典》,漓江出版社,1989

伯尔的小说创作,从1947至1951年,主要取材于第二次世界大战······它们揭露和批判法西斯侵略战争,以被迫充当炮灰的普通德国士兵的遭遇,反映了德国人民的苦难。这些作品的基调灰暗、抑郁,把战争渲染成一场抽象的人与命运的搏斗,结果是人的毁灭。他认为“战争是无聊的”,它象“伤寒病”一样是一种可怕的自然现象。但这些作品在一定程度上启发德国人民认识战争的灾难,其中小说《流浪人,你若到斯巴……》对战争的原因有所揭露,含义深刻。 ——选自《中国大百科全书·外国文学·伯尔·H》

知识链接——情节

(1)定义:叙事性文艺作品中以人物为中心的事件演变过程。由一组以上能显示人和人、人和环境之间的关系的具体事件和矛盾冲突构成。

(2)小说情节发展一般分为:开端、发展、高潮、结局。

(3)小说线索:①种类:时间、空间、事物、感情。

②双线:明线是指在小说中由人物活动或事件发展所直接呈现出来的线索。

暗线是指未直接描绘的任务活动或事件所间接呈现出来的线索。

③(线索、细节、具体情节等)作用:对(社会)环境、人物形象(变化)、主旨等产生作用;对小说整个故事情节构成产生作用;前后照应或照应前文情节;为后文情节发展做铺垫(或埋下伏笔);设置悬念,引起读者的阅读兴趣;

④寻线:标题;反复出现的词语。

(4)叙述特色:顺叙,层次清晰。倒叙,造成悬念,激发兴趣,情节有波澜。插叙,丰富内容,情节合理,深化主题,曲折有致。补叙,补充说明,照应前文,丰富内容,情节合理,曲折有致,深化主题。平叙,条理清晰。

(5)情节特色:平铺直叙式。一波三折式。欧亨利式。倒叙式。情节突转式。戛然而止式。前后呼应式。先抑后扬式。

任务驱动

情节是故事的核心,在整体上决定了故事的走向和发展。请梳理两篇文章的主要情节。

提示:开端、发展、高潮、结尾。

《清兵卫与葫芦》:清兵卫痴迷葫芦—教员没收葫芦—父亲怒砸葫芦—清兵卫转为爱好绘画。

《在桥边》:玩世不恭的态度对待统计工作—发现并暗恋过桥的一位姑娘—主任统计员检查工作—调换数马车工作。

课堂探究

情节是成就小说最重要的环节之一,请从小说的线索、叙述和情节特色等分析这两篇文章的成功之处,并说明这么运用的好处。

提示:《清兵卫与葫芦》:

(1)线索:《清兵卫与葫芦》的暗线是清兵卫痴迷于葫芦,不断寻找喜欢的葫芦—教员否定他的兴趣爱好—父亲毁灭他的兴趣特长—他放弃自己的兴趣爱好,寻找新的兴趣爱好。

(2)运用倒叙的叙述手法,开篇第一段则交待清兵卫与葫芦断了关系,造成悬念,激发读者兴趣,使得情节有波澜。

(3)情节前后对比呼应。那只被没收的葫芦竟然被校役以50块钱的价格卖给了古董商,而古董商又600块的价格卖给了当地的富家。小说一层又一层地道出那只葫芦,也一层又一层地显示了清兵卫的天赋和独到的审美力。这部分又跟前边大人们对清兵卫的批评形成对比,突出了大人们的固执、蛮横和自以为是,以及清兵卫的悲剧形象。而文章的最后交待他喜欢绘画与首段也形成呼应。

(4)结尾戛然而止,“可是他的父亲,对于他的喜欢绘画,又在开始嘀咕了。”引发读者对清兵卫的兴趣爱好可能继续被父亲剥夺的想象。

《在桥边》:

(1)线索:《在桥边》的暗线是主人公对乏味而无意义生活的不满与反抗—找到心中的美好姑娘—坚守和维护美好而不愿意将姑娘作为统计数据—更加接近美好的生活。

(2)运用插叙的方式,交待“我”在桥边工作时被检查的故事,使得情节有波澜起伏。

(3)运用戛然而止的方法结尾,引发读者对“我”与心爱的姑娘是否会进一步发展关系的想象。

总结提升

细节只是情节中很小的一个组成部分。它具有极强的表现力,对情节和人物往往起到了画龙点睛的作用。这两篇文章在细节描写方面非常出彩,请尝试到两篇文章中选择一两处赏析。

提示:《清兵卫与葫芦》:将“从一个摊户伸出一个老头子的秃脑袋”错看成葫芦;每次上街时,看到店家的葫芦“总是呆呆的站在门前望”;才12岁,放学回来“也不跟别的孩子一起玩,常常一个人上街看葫芦”;“一到晚上,就坐在起居室里收拾葫芦”,收拾好了才去睡觉……正是这些具体的细节,才使得整个情节丰满、充实起来,小说也显得活了起来。

《在桥边》:

“我”每天的工作是坐在那里数过桥的人数,一个、两个、三个、四个……

“他们替我缝补了腿”

——故事发生在战争之后(二战之后)

——这样的工作给我们一种枯燥、单调、乏味的感觉。

“我”的故意“乱数”

——出于对乏味生活的不满和反抗。

“我一辈子也不会把这样漂亮的女孩子转换到未来完成式中去;我这个可爱的小姑娘不应该被乘、被除、变成空洞的百分比。”

——那个“可爱的姑娘”代表“我”心中美好的事物,是我的精神寄托,“漏数”并不能改变现实什么,但它表现着对美好事物的维护、坚守,表现着一种精神追求。

“新桥”

——这一意象是德国战后重建的代表,战后人们偏重的是物质的建设而忽视了精神关怀。对新的桥所通过人员、车辆的种种统计、计算,代表了一种十分不可靠、近乎痴妄和盲目的乐观。

请根据所学,描写你上班主任的课,特别想睡而不敢睡时的细节。字数不限

听着,听着,我的睡意来了……

拓展训练

同课章节目录