生命科学高频考点的变式与拓展

图片预览

文档简介

(共34张PPT)

生命科学高频考点的变式与拓展

解法:

熟知重点,找到疑点,各个击破。今天所讲的生命科学高频考点就是复习的重点,最后冲刺阶段我们可以通过变式与拓展的方式突破重点。

困惑:

生命科学(生物)知识不难,难在知识点多,而且记住了,有时不知道怎么用。题目不难,难在不理解的基础上,题目稍有变化就容易词不达意;题目不难,难在信息和命题的角度新,导致不知道从什么角度入手。

植物最重要的代谢方式:光合作用和呼吸作用

高频考点1:

高频考点2:

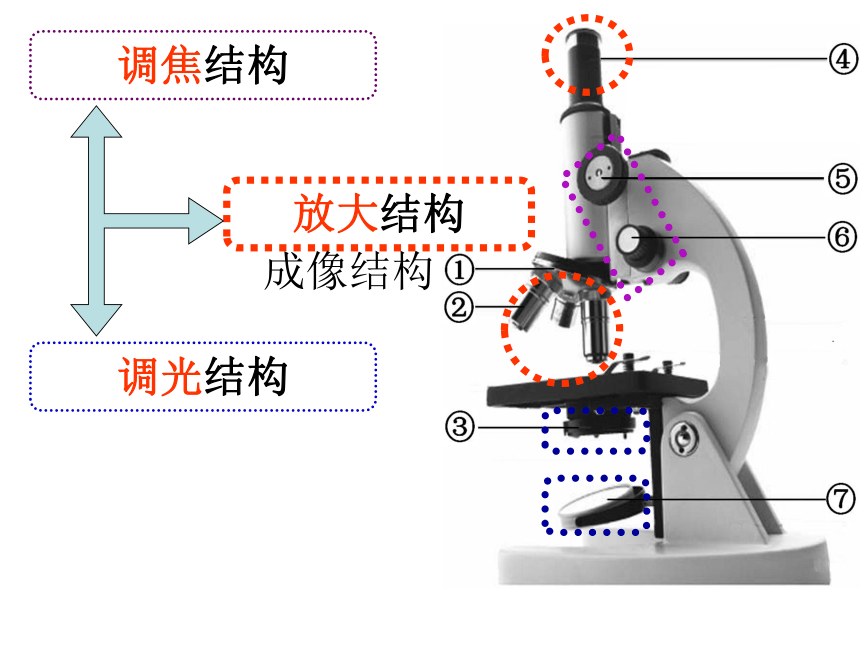

显微镜的结构和使用及装片的制作

高频考点3:

生物实验探究

高频考点4:

生态系统

高频考点5

。。。。。。。

高频考点1:

显微镜的结构和使用及装片的制作

了解显微镜的结构重在观察,使用和制作装片重在理解和操作。

学会使用显微镜、能制作简单装片 c

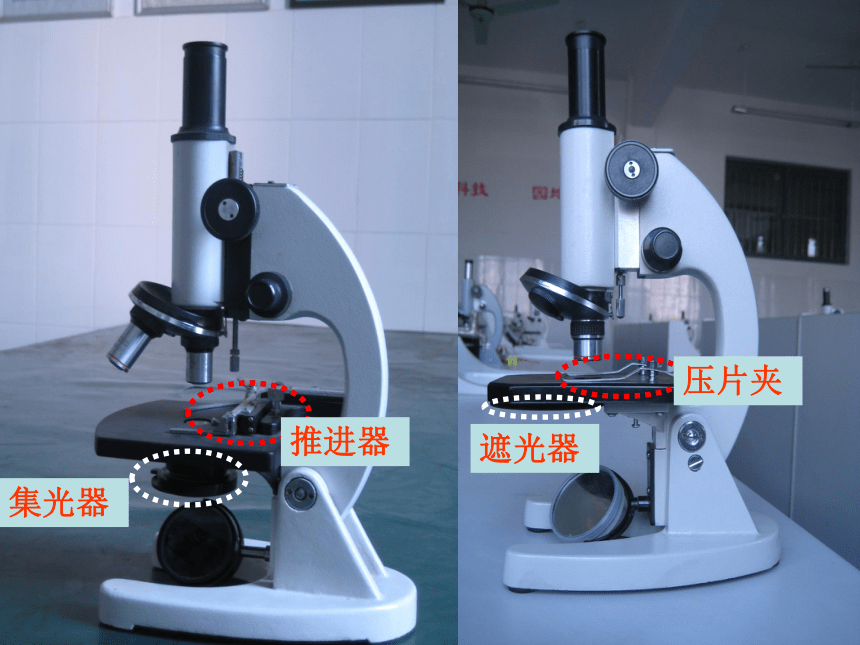

推进器

压片夹

集光器

遮光器

放大结构

调焦结构

调光结构

成像结构

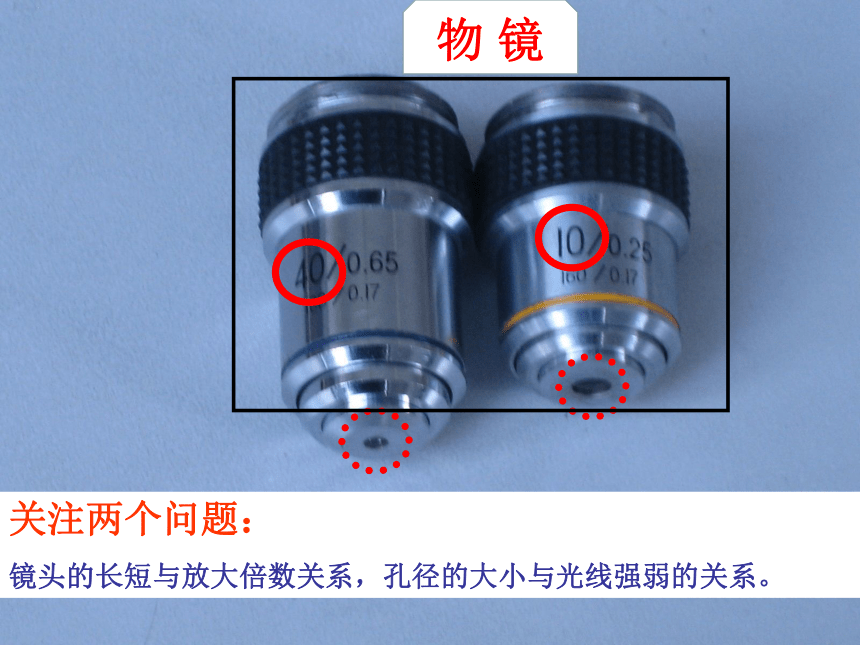

物 镜

关注两个问题:

镜头的长短与放大倍数关系,孔径的大小与光线强弱的关系。

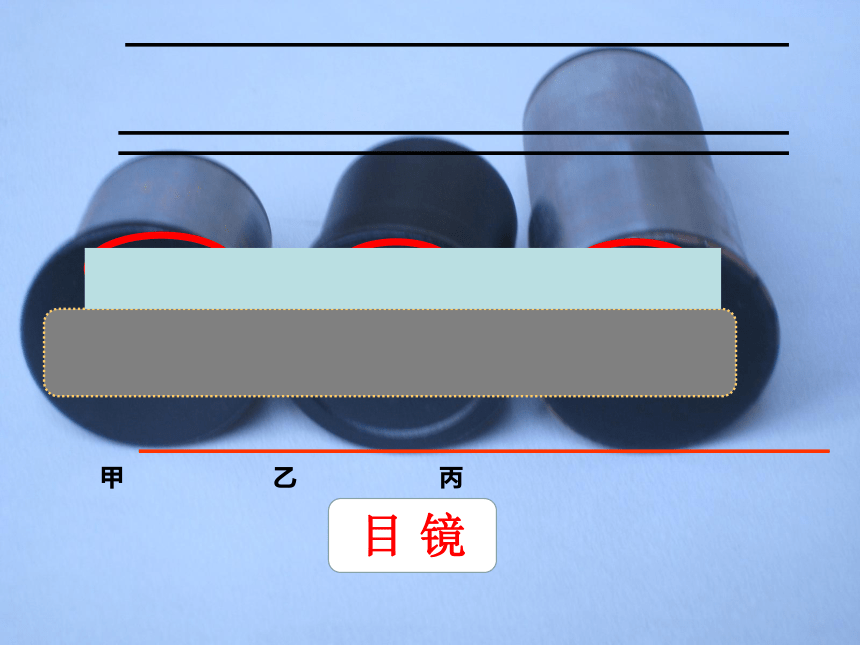

目 镜

甲 乙 丙

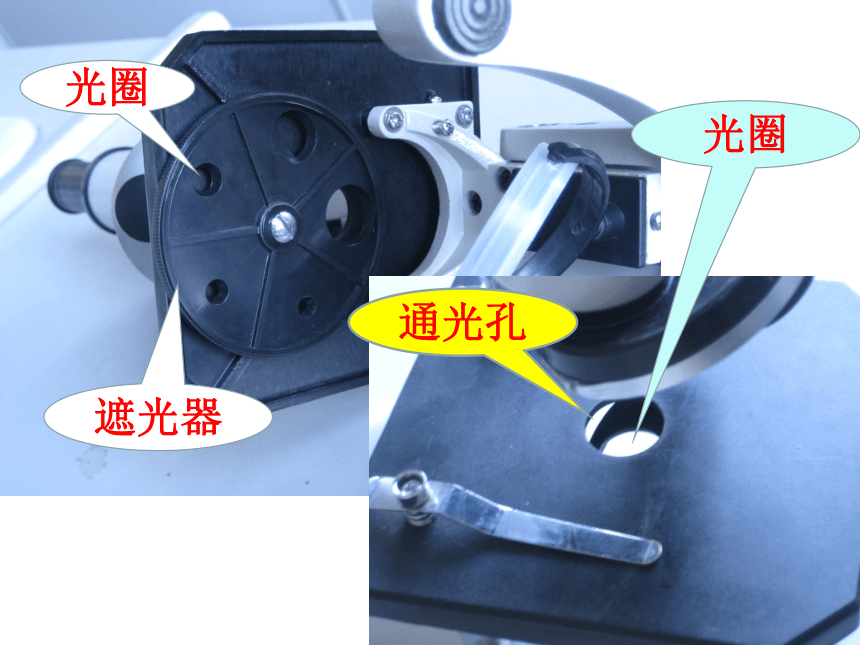

遮光器

光圈

光圈

通光孔

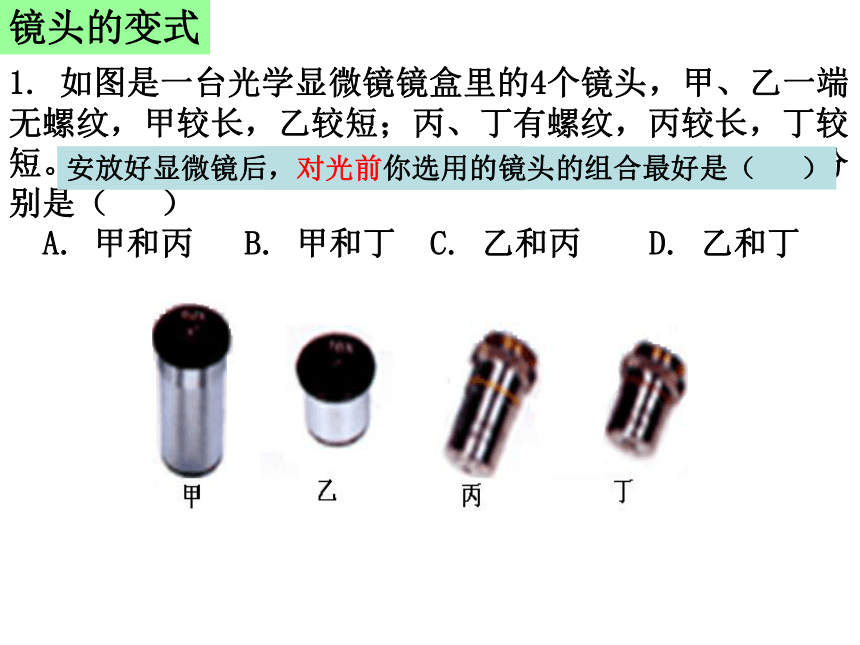

1. 如图是一台光学显微镜镜盒里的4个镜头,甲、乙一端无螺纹,甲较长,乙较短;丙、丁有螺纹,丙较长,丁较短。若要在视野内看到较多的细胞,宜选用的镜头组合分别是( )

A. 甲和丙 B. 甲和丁 C. 乙和丙 D. 乙和丁

较多的

较少的

镜头的变式

若要在视野内看到较大的细胞结构

较清晰的细胞结构

安放好显微镜后,对光前你选用的镜头的组合最好是( )

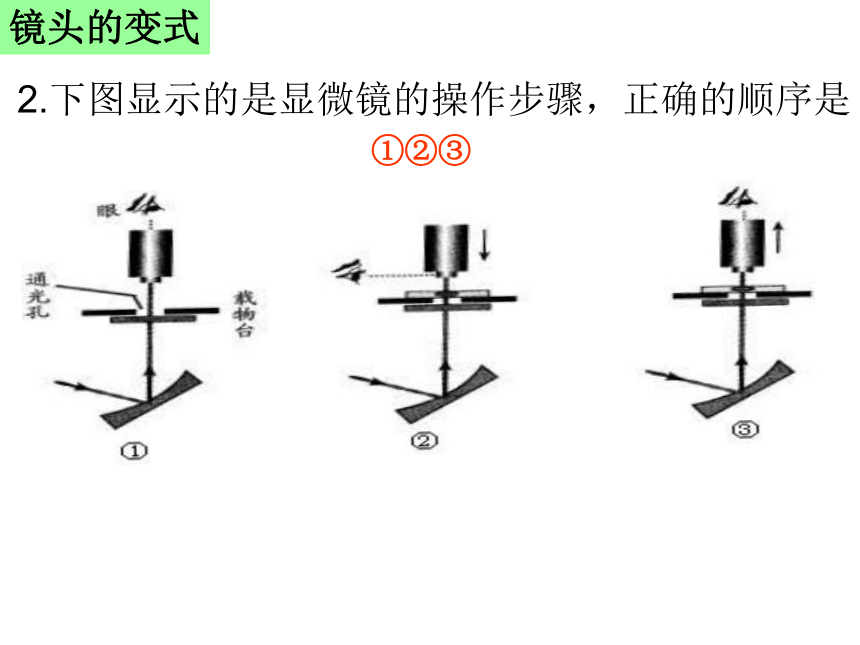

2.下图显示的是显微镜的操作步骤,正确的顺序是

镜头的变式

①②③

如右图是显微镜视野中的人体口腔上皮细胞,下列有关说法错误的是 。

A.据图可知,刮取的口腔上皮细胞在生理盐水滴中是均匀涂抹的

B.图中口腔上皮细胞不清楚,可能是盖盖玻片时操作不当造成的

C.视野中可观察到口腔上皮细胞的细胞壁等结构

D.视野中光线过强应调节反光镜和光圈

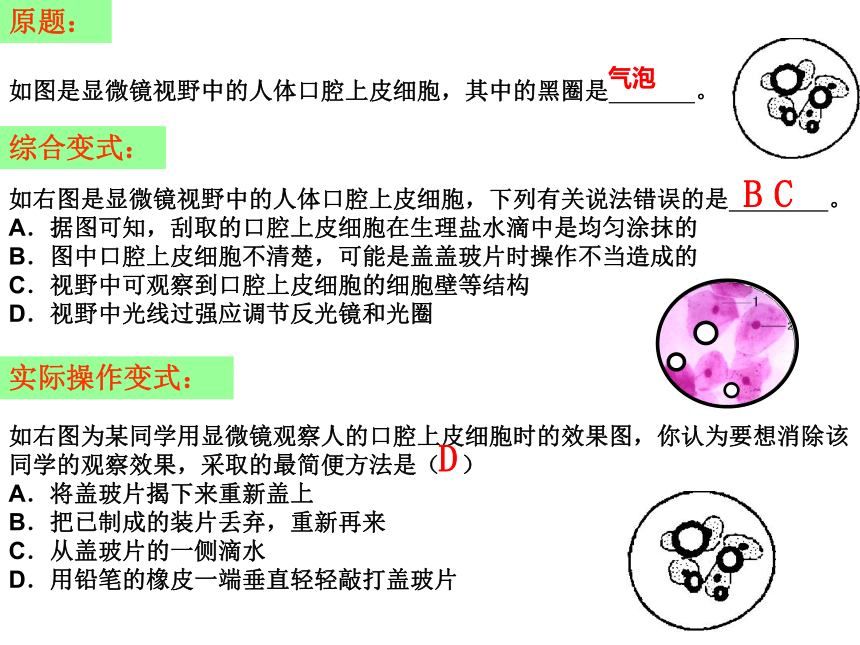

如图是显微镜视野中的人体口腔上皮细胞,其中的黑圈是 。

原题:

综合变式:

如右图为某同学用显微镜观察人的口腔上皮细胞时的效果图,你认为要想消除该同学的观察效果,采取的最简便方法是( )

A.将盖玻片揭下来重新盖上

B.把已制成的装片丢弃,重新再来

C.从盖玻片的一侧滴水

D.用铅笔的橡皮一端垂直轻轻敲打盖玻片

实际操作变式:

B

D

气泡

C

2.在明亮实验室里做“观察动物细胞和植物细胞”实验时,由于操作上的一些失误,造成实验效果不明显。请分析产生下列后果的可能原因。(写出一条即可)

(1)在使用显微镜对光时,发现无论怎样转动反光镜视野都很暗: ▲ 。

(2)在观察洋葱表皮细胞的临时装片时,发现细胞有严重重叠现象: ▲ 。

(1)光圈太小、物镜没有对准通光孔或者使用高倍镜对光(写出一条即可)

(2)洋葱表皮细胞未在载玻片上展平或者洋葱表皮撕得太厚(写出一条即可)

制作玻片实际操作的变式

1.制作口腔上皮细胞临时装片时,在载玻片中央滴一滴生理盐水,其作用是( )

A. 避免细胞胀破

B. 避免细胞皱缩

C. 离散口腔上皮细胞

D. 保持细胞的形态

D

3.小明用显微镜观察了洋葱表皮细胞和人的口腔上皮细胞作了如下记录,其中正确的是( )

①洋葱表皮细胞中央有较大的液泡

②口腔上皮细胞由细胞膜、细胞质、细胞核构成

③洋葱表皮细胞中有叶绿体

④视野中有气泡,可能是盖盖玻片时操作不当造成的

⑤视野中光线过强时应调节反光镜和光圈

⑥要想看到更多的细胞应换用放大倍数更大的目镜或物镜

⑦视野中可见洋葱表皮细胞细胞核中的染色体

A.①②④⑤ B.②③④⑥⑦

C.①③⑤⑥ D.②③⑤④⑦

小结:熟悉的题目,读题要细致。要及时排除干扰因素,对最后不能确定的选项进行比较分析。千万不能想当然。

拓展

A

高频考点2:

生物实验探究

生物实验跟其他的科学实验一样,要遵循一定的原则。实验方案的设计和评价,实验数据的分析,实验结论的归纳等内容,前面曾经给大家讲座的孙老师及后面即将给大家上课的两位李老师对此类内容有精辟的分析。这次我主要分析生物实验中对照组和实验组辨认和设计。

1.实验设计时要遵循的原则

(1)对照原则:科学、合理的设置对照,可以使实验方案简洁、明了,且使实验结论更有说服力。

(2)等量原则:每次实验所加试剂的量要相等。

(3)单一变量原则:即控制其它条件不变,而只改变其中一个条件,观察其对实验结果的影响。

(控制变量)

(4)多个参与原则:采取多个个体参与实验,避免偶然因素的发生。

(1)对照实验的概念:在研究一种条件对探究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其他条件都相同的实验,叫做对照实验。

2.生物探究实验中的对照

(2)对照实验中的对照组和实验组:

A、实验组-----接受实验变量处理的一组(与假设相一致的组)

人为改变条件的组作为实验组;

未知实验结果的组作为实验组

B、对照组-----是不接受实验变量处理的一组。

保持原有状态的组作为对照组;

已知实验结果的组作为对照组。

生物实验中的实验组和对照组的识别和选择

下表是“探究子叶的不同处理对花生幼苗发育的影响”的

实验结果 。由此分析可知,该实验( )

A.证明胚是植物体发育所必须的结构

B.实验组为a和b,对照组为c

C.实验组为a和c,对照组为b

D.实验组为b和c,对照组为a

组别 子叶处理 株高(cm) 主根长度(cm) 须根 叶片数

a组 保留两片 10.1 18.25 发达 26

b组 保留一片 7.2 14 较发达 19

c组 去除两片 0.8 3.8 极少 9

保留两片

对照组和实验组要依据研究的问题和做出的假设来确定,有时候研究的问题和做出的假设改变了,对照组和实验组有可能会发生对换。一般来说,保持原有状态的组作为对照组,人为改变条件的组作为实验组。

[2010.绍兴]小敏观察到长在向阳处的蒲公英,叶片较大,叶缘(即叶片的边缘)缺刻(即叶片边缘上的陷陷)小;长在荫蔽处的蒲公英,叶片较小,叶缘缺刻大。小敏猜想:蒲公英的叶型可能与阳光照射有关。他设计了下面的实验进行探究。

【实验步骤】①选取一根长在向阳处且生长良好的蒲公英的根,切取相似的6段,埋入装有湿沙土的花盆中催芽;

②发芽后。分别移栽到装有沃土的6个花盆中,分为A、B两组,每组3盆;

③A组花盆放在向阳处,B组花盆放在荫蔽处,在相同条件下,正常管理一段时间后,观察结果。

【预测实验结果】如果蒲公英的叶型只与阳光照射有关,那么小敏的实验结果应是____________________________。

【交流与讨论】

小红认为小敏的实验设计不够严密,还应选取________________同时进行实验。

中考的变式1

A组长出叶片较大,叶缘缺刻小的叶;B组长出叶片较小,叶缘缺刻大的叶

长在荫蔽处且生长良好的蒲公英的根

30.(2010衢州)某同学利用青菜幼苗(如图甲)进行了植物向光性实验。他把等量、已发芽的青菜种子均匀地排列在4个培养皿中,当青菜幼苗长高至1.5厘米左右时,对各培养皿中的幼苗分别进行不同的处理,并都用单侧光连续照射一段时间,如图乙所示。

(1)青菜幼苗在单侧光照射下,向光源弯曲生长是由于生长素分布 ▲ 引起的;

(2)观察 ,能得出的结论是 ▲ 可以产生生长素;

(3)增加④的实验目的是为了研究 ▲ 是否能产生生长素。

中考的变式2

子叶

顶芽

不均匀

对照组

留顶芽

留子叶

①、②、③

生物实验中的相互对照

指不另设对照组,而是几个实验组相互对照,在等组实验法中,大都是运用相互对照,较好的平衡和抵消了无关变量的影响,使实验结果更具有说服力。 在相互对照的实验设计中,为了增加实验结果的可信度和说服力 ,除了多组相互对照,还需要多次重复实验。

书本题干

验证种子萌发需要适宜的温度

当水稻种子含水量为35%时,在不同的温度下生长7天后的萌发率如下表:

(1)根据以上数据分析,这个水稻品种最适宜的萌发温度是________

温度℃ 10 15 20 25 30 35

萌发率% 5 18 62 81 80 48

25℃

(3)根据曲线和表格中的数据分析,得出这个水稻种子萌发的最适宜的温度为25 ℃,你认为很合理吗?是否需要改进?

相互对照

(2)作出水稻种子含水量为35%时,种子萌发率与温度关系的曲线。

在20 ℃ ---30 ℃之间增加几个实验点

蚕宝宝是我们熟悉的昆虫,正常情况下,蚕宝宝在结茧时不吃也不喝,每个蚕宝宝能结出一个厚薄均匀的茧,某兴趣小组在对蚕茧分类时发现,有个别蚕茧是有两个蚕宝宝共同结出的“双宫茧”,属于劣质茧。因此想探究产生“双宫茧”的原因。他们在5月份进行了实验,将刚成熟的蚕宝宝分三组以不同的密度(如:130条/米2指每平方米放的蚕宝宝数量为130条)进行实验,7天后统计“双宫茧”的数量。为实验的可靠性在9月份又做了一次实验。实验结果见下表。请问:

该小组提出的假设是 :

这一实验可得出的结论是 :

你还对产生“双宫茧”其他原因是否另有猜测,请你举出其中的一个:

双宫茧个数 组别

实验 第一组

130条/米2 第二组

150条/米2 第三组

180条/米2

实验1:(5月份)平均温度25℃ 3.48 3.56 5.92

实验2:(9月份)平均温度28℃ 5.17 6.85 9.50

利用相互对照补充实验

产生“双宫茧”的数量可能与蚕的密度和温度有关。

产生“双宫茧”的数量与蚕的密度和温度有关,密度越大,温度越高,结“双宫茧”的就越多。

产生“双宫茧”的数量与蚕的密度和温度有关。温度一定时,密度越大,结“双宫茧”的就越多。密度一定时,温度越高,结“双宫茧”的就越多。

湿度、气压、食物种类等

植物最重要的代谢方式

光合作用和呼吸作用

天竺葵和银边吊兰(探究光合作用最常见的材料)

高频考点3:

1. 通过叶在光照下合成淀粉和植物在光照下产生氧气的实验,概述绿色植物的光合作用及其重要意义 b

2.掌握植物光合作用和呼吸作用的关系 b

3. 通过对植物种子萌发及生长旺盛时期的探究来了解呼吸作用的特点 b

1、把盆栽的天竺葵放在黑暗的地方一昼夜。第二天,用两张大小相等的铝箔纸在叶片的相同位置从上下两面盖严,并用回形针固定,然后放到阳光下照射。

2、4小时后,去掉铝箔纸,将叶片摘下。

3、把叶片放到盛有酒精的小烧杯中,水浴加热,仔细观察叶片和酒精的颜色变化。

4、到叶片褪成黄白色时,取出叶片并用清水洗净后,滴上碘液。几分钟后,用清水冲掉叶片上的碘液,观察叶片两半的颜色是否发生变化。

书本原题

验证绿色植物制造淀粉实验

(探究或验证绿色植物进行光合作用需要光照)

实验目的?

◇为什么要在一张叶片上进行实验?

—在设置自变量的同时,要控制好实验无关变量,以减少对实验结果影响。

◇ 光照结束后,为什么要进行水浴法脱色?

——实验材料原有的颜色可能会影响到实验结果的呈现,要加以排除。(叶绿素不易溶于水而易溶解在酒精中,其中酒精的沸点低易燃烧,所以用水浴法加热。)

◇ 滴加碘液后,为什么要进行清进行漂洗?

——碘液的颜色可能会影响到实验结果的呈现,要加以排除。

◇ 光照结束后,为什么要进行水浴法加热?

——叶绿素不易溶于水而易溶解在酒精中,其中酒精的沸点低易燃烧,所以用水浴法加热。

验证绿色植物进行光合作用需要光照

暗处理

一半遮光

(正反两面)

水浴加热、脱去叶绿素

漂洗

加碘液

书本内容的细化

实验目的

实验器材

实验步骤

实验结果

实验方案

合作交流

讨论评价

1.小红为了探究“光合作用的条件和产物”,进行了如下图所示的实验操作(次序已打乱),请你结合所学知识回答下列有关问题:

(1)该实验正确的操作步骤是1→3→2→ ▲ →5 。(用上图中的数字序号排列)

(2)小红的操作步骤完全正确,那么在上图5中可观察到的实验现象是 ▲ 。

7→4→ 6

遮光部分不变蓝,不遮光部分变蓝色。

7→4→ 6 →4

(3)请说明出现图5现象的原因:___________________________

要点:叶片见光部分产生淀粉,淀粉遇碘变蓝(或未见光部分没有产生淀粉,所以遇碘不变蓝)

深化挖掘

借助显微镜观察变蓝部分叶的结构

实验过程:把银边吊兰或银边天竺葵的叶片剪下,然后用水浴法在酒精中脱色、用清水漂洗后,再用碘液检验其有无淀粉生成。

2.如何通过实验证明光合作用需要叶绿体(叶绿素)?

取材:银边吊兰或银边天竺葵

观察:叶片的颜色特点:中间绿,周边白。

取材依据:绿色部分有叶绿素(叶绿素在叶绿体内),能吸收太阳光,合成淀粉,但白色部分无叶绿素,就不能合成淀粉。

实验原理:验证绿色部分有淀粉合成,但白色部分没有合成淀粉。

实验结论:光合作用必须在有叶绿体(叶绿素)的条件下才能进行。

实验结果:周边不变色,中间部分变蓝色。

1.叶表皮呈什么颜色?

2.银边吊兰中间部分绿色实际上是指叶的哪部分结构的颜色?

3.如何进一步证明光合作用发生时,用碘液检验淀粉,叶表皮细胞是否变蓝色?叶肉细胞内的叶绿体是否变蓝色?

无色透明

叶肉

银边吊兰为什么不需要暗处理?

3.观察下面“绿叶在光下制造淀粉”实验操作环节示意图,回答下列问题:

(1)在每个实验桌上都应放置一块湿抹布,从安全角度考虑,其目的是:_______________

(2) 在我们的实验室里,利用这盆植物不适合完成下列哪项实验( )

A.观察叶片结构

B.探究二氧化碳是光合作用的原料

C.探究光合作用产生氧气

D.测定叶片正面和背面的气孔数目

E.探究呼吸作用可产生二氧化碳

以防不慎酒精外溢起火

D

4.小明穿白裤子坐在草地上,不小心裤子沾上了绿色汁液,下列方法中最容易将绿色汁液洗去的是 ( )

A.自来水 B.酒精 C.肥皂水 D.沸水

5.有同学采集新鲜的天竺葵叶子,平分成甲、乙两等份,再作以下的处理:造成这两种结果的主要原因是( )

A.开水无法破坏细胞膜

B.叶绿素在开水中受到保护

C.开水无法破坏叶绿体

D.叶绿素在酒精内的溶解度比在水中的大

B

D

找出实验设计的描述错误并改正

6.为证实“二氧化碳是光合作用合成有机物必需的原料”,某同学设计了下列实验方法和步骤: ①用一适当大小的玻璃罩罩住一株生长正常的盆栽绿色植物和一杯NaOH溶液,密封不漏气。 ②将上述植物及装置放在暗室中饥饿,消耗掉叶片内贮藏的有机物。暗室内装有红色安全灯。 ③饥饿一定时间后,自暗室中取出,照光若干小时,使其充分进行光合作用。 ④取一叶片,放人盛有酒精的烧杯中,水浴加热,使叶绿素溶于酒精中。 ⑤将已脱绿的叶片取出,平铺在一个培养皿中,用碘液,检测有无葡萄糖的特异颜色反应出现。 该实验方案有几项明显错误,请指出错误并改正。

实验步骤②中暗室内用红色安全灯是错误的,应改为绿色安全灯(此项不改,仅在对照中提到也行)

实验步骤⑤中的“葡萄糖”是错误的,改为“淀粉”

未设对照。对照的作法是:

a、装置同题干中的步骤①,但玻璃罩内用同一种生长状况相同的另一株植物代替装置中的植物;用一杯清水代替NaOH溶液

b、将上述植物及装置放在暗室中饥饿,消耗掉叶片内贮藏有机物,暗室内将有绿色安全灯

c、重复题干中步骤③、④

d、重复改正后的题干中的步骤⑤

7

在滴加溶质质量分数为1%的碘液后,发现叶片未遮光部分没有出现预期的蓝色,而是变成了棕黑色。这是为什么呢?

甲同学提出了自已的猜想,并通过以下实验加以验证:

取经过如图处理的叶片,分成四组,将溶质质量分数为0.02%、0.04%、0.06%、0.08%的碘液分别滴在各组叶片上。发现只有滴加0.04%的碘液的叶片,颜色变为预期的蓝色。

甲同学的猜想是 ▲ 。

乙同学也提出了自己的猜想“可能是叶片上残留的酒精引起的”,乙将脱色后的叶片,分成两组,一组不漂洗,另一组充分漂洗,然后分别向两组叶片滴加溶质质量分数为 ▲ 的碘液

可能与碘液的溶质质量分数有关

暗处放置一昼夜

光照4小时

脱去叶绿素

清水漂洗

滴加碘液

酒精

水

铝箔双面遮光

1%碘液

0.04%

0.04%

拓展1

可能是碘液的溶质质量分数过大引起的

可能是碘液的溶质质量分数过少引起的

8.提出问题:叶中的淀粉是光合作用制造的还是植物从土壤中吸收来的呢?

实验结果:

土壤浸出液不显蓝色,表明无淀粉。

实验过程:

取少量土壤放在烧杯中,并加入一定量的清水,搅拌。提取土壤浸出液。向土壤浸出液中滴入一滴碘酒。观察有无颜色变化。

实验结论:淀粉不是植物从土壤中吸收来的。

实验思路:

我们可以通过实验证明土壤中有没有淀粉来判断。如果土壤中没有淀粉存在,也就是说叶中的淀粉不可能是植物从土壤中吸收来的。所以实验过程需要取土壤,制土壤浸出液,然后加碘液。

验证叶中的淀粉是光合作用制造的实验见前面所讲的。

通过光合作用等部分高频考点的变式与拓展,我想告诉大家一个简单的道理:“万变不离其宗”。“宗”就是重点,最后复习时要紧紧回绕“宗”,寻求“变”,善于“变”。“变”中加强学科的联系,在“变”中使知识融会贯通。

生命科学高频考点的变式与拓展

解法:

熟知重点,找到疑点,各个击破。今天所讲的生命科学高频考点就是复习的重点,最后冲刺阶段我们可以通过变式与拓展的方式突破重点。

困惑:

生命科学(生物)知识不难,难在知识点多,而且记住了,有时不知道怎么用。题目不难,难在不理解的基础上,题目稍有变化就容易词不达意;题目不难,难在信息和命题的角度新,导致不知道从什么角度入手。

植物最重要的代谢方式:光合作用和呼吸作用

高频考点1:

高频考点2:

显微镜的结构和使用及装片的制作

高频考点3:

生物实验探究

高频考点4:

生态系统

高频考点5

。。。。。。。

高频考点1:

显微镜的结构和使用及装片的制作

了解显微镜的结构重在观察,使用和制作装片重在理解和操作。

学会使用显微镜、能制作简单装片 c

推进器

压片夹

集光器

遮光器

放大结构

调焦结构

调光结构

成像结构

物 镜

关注两个问题:

镜头的长短与放大倍数关系,孔径的大小与光线强弱的关系。

目 镜

甲 乙 丙

遮光器

光圈

光圈

通光孔

1. 如图是一台光学显微镜镜盒里的4个镜头,甲、乙一端无螺纹,甲较长,乙较短;丙、丁有螺纹,丙较长,丁较短。若要在视野内看到较多的细胞,宜选用的镜头组合分别是( )

A. 甲和丙 B. 甲和丁 C. 乙和丙 D. 乙和丁

较多的

较少的

镜头的变式

若要在视野内看到较大的细胞结构

较清晰的细胞结构

安放好显微镜后,对光前你选用的镜头的组合最好是( )

2.下图显示的是显微镜的操作步骤,正确的顺序是

镜头的变式

①②③

如右图是显微镜视野中的人体口腔上皮细胞,下列有关说法错误的是 。

A.据图可知,刮取的口腔上皮细胞在生理盐水滴中是均匀涂抹的

B.图中口腔上皮细胞不清楚,可能是盖盖玻片时操作不当造成的

C.视野中可观察到口腔上皮细胞的细胞壁等结构

D.视野中光线过强应调节反光镜和光圈

如图是显微镜视野中的人体口腔上皮细胞,其中的黑圈是 。

原题:

综合变式:

如右图为某同学用显微镜观察人的口腔上皮细胞时的效果图,你认为要想消除该同学的观察效果,采取的最简便方法是( )

A.将盖玻片揭下来重新盖上

B.把已制成的装片丢弃,重新再来

C.从盖玻片的一侧滴水

D.用铅笔的橡皮一端垂直轻轻敲打盖玻片

实际操作变式:

B

D

气泡

C

2.在明亮实验室里做“观察动物细胞和植物细胞”实验时,由于操作上的一些失误,造成实验效果不明显。请分析产生下列后果的可能原因。(写出一条即可)

(1)在使用显微镜对光时,发现无论怎样转动反光镜视野都很暗: ▲ 。

(2)在观察洋葱表皮细胞的临时装片时,发现细胞有严重重叠现象: ▲ 。

(1)光圈太小、物镜没有对准通光孔或者使用高倍镜对光(写出一条即可)

(2)洋葱表皮细胞未在载玻片上展平或者洋葱表皮撕得太厚(写出一条即可)

制作玻片实际操作的变式

1.制作口腔上皮细胞临时装片时,在载玻片中央滴一滴生理盐水,其作用是( )

A. 避免细胞胀破

B. 避免细胞皱缩

C. 离散口腔上皮细胞

D. 保持细胞的形态

D

3.小明用显微镜观察了洋葱表皮细胞和人的口腔上皮细胞作了如下记录,其中正确的是( )

①洋葱表皮细胞中央有较大的液泡

②口腔上皮细胞由细胞膜、细胞质、细胞核构成

③洋葱表皮细胞中有叶绿体

④视野中有气泡,可能是盖盖玻片时操作不当造成的

⑤视野中光线过强时应调节反光镜和光圈

⑥要想看到更多的细胞应换用放大倍数更大的目镜或物镜

⑦视野中可见洋葱表皮细胞细胞核中的染色体

A.①②④⑤ B.②③④⑥⑦

C.①③⑤⑥ D.②③⑤④⑦

小结:熟悉的题目,读题要细致。要及时排除干扰因素,对最后不能确定的选项进行比较分析。千万不能想当然。

拓展

A

高频考点2:

生物实验探究

生物实验跟其他的科学实验一样,要遵循一定的原则。实验方案的设计和评价,实验数据的分析,实验结论的归纳等内容,前面曾经给大家讲座的孙老师及后面即将给大家上课的两位李老师对此类内容有精辟的分析。这次我主要分析生物实验中对照组和实验组辨认和设计。

1.实验设计时要遵循的原则

(1)对照原则:科学、合理的设置对照,可以使实验方案简洁、明了,且使实验结论更有说服力。

(2)等量原则:每次实验所加试剂的量要相等。

(3)单一变量原则:即控制其它条件不变,而只改变其中一个条件,观察其对实验结果的影响。

(控制变量)

(4)多个参与原则:采取多个个体参与实验,避免偶然因素的发生。

(1)对照实验的概念:在研究一种条件对探究对象的影响时,所进行的除了这种条件不同以外,其他条件都相同的实验,叫做对照实验。

2.生物探究实验中的对照

(2)对照实验中的对照组和实验组:

A、实验组-----接受实验变量处理的一组(与假设相一致的组)

人为改变条件的组作为实验组;

未知实验结果的组作为实验组

B、对照组-----是不接受实验变量处理的一组。

保持原有状态的组作为对照组;

已知实验结果的组作为对照组。

生物实验中的实验组和对照组的识别和选择

下表是“探究子叶的不同处理对花生幼苗发育的影响”的

实验结果 。由此分析可知,该实验( )

A.证明胚是植物体发育所必须的结构

B.实验组为a和b,对照组为c

C.实验组为a和c,对照组为b

D.实验组为b和c,对照组为a

组别 子叶处理 株高(cm) 主根长度(cm) 须根 叶片数

a组 保留两片 10.1 18.25 发达 26

b组 保留一片 7.2 14 较发达 19

c组 去除两片 0.8 3.8 极少 9

保留两片

对照组和实验组要依据研究的问题和做出的假设来确定,有时候研究的问题和做出的假设改变了,对照组和实验组有可能会发生对换。一般来说,保持原有状态的组作为对照组,人为改变条件的组作为实验组。

[2010.绍兴]小敏观察到长在向阳处的蒲公英,叶片较大,叶缘(即叶片的边缘)缺刻(即叶片边缘上的陷陷)小;长在荫蔽处的蒲公英,叶片较小,叶缘缺刻大。小敏猜想:蒲公英的叶型可能与阳光照射有关。他设计了下面的实验进行探究。

【实验步骤】①选取一根长在向阳处且生长良好的蒲公英的根,切取相似的6段,埋入装有湿沙土的花盆中催芽;

②发芽后。分别移栽到装有沃土的6个花盆中,分为A、B两组,每组3盆;

③A组花盆放在向阳处,B组花盆放在荫蔽处,在相同条件下,正常管理一段时间后,观察结果。

【预测实验结果】如果蒲公英的叶型只与阳光照射有关,那么小敏的实验结果应是____________________________。

【交流与讨论】

小红认为小敏的实验设计不够严密,还应选取________________同时进行实验。

中考的变式1

A组长出叶片较大,叶缘缺刻小的叶;B组长出叶片较小,叶缘缺刻大的叶

长在荫蔽处且生长良好的蒲公英的根

30.(2010衢州)某同学利用青菜幼苗(如图甲)进行了植物向光性实验。他把等量、已发芽的青菜种子均匀地排列在4个培养皿中,当青菜幼苗长高至1.5厘米左右时,对各培养皿中的幼苗分别进行不同的处理,并都用单侧光连续照射一段时间,如图乙所示。

(1)青菜幼苗在单侧光照射下,向光源弯曲生长是由于生长素分布 ▲ 引起的;

(2)观察 ,能得出的结论是 ▲ 可以产生生长素;

(3)增加④的实验目的是为了研究 ▲ 是否能产生生长素。

中考的变式2

子叶

顶芽

不均匀

对照组

留顶芽

留子叶

①、②、③

生物实验中的相互对照

指不另设对照组,而是几个实验组相互对照,在等组实验法中,大都是运用相互对照,较好的平衡和抵消了无关变量的影响,使实验结果更具有说服力。 在相互对照的实验设计中,为了增加实验结果的可信度和说服力 ,除了多组相互对照,还需要多次重复实验。

书本题干

验证种子萌发需要适宜的温度

当水稻种子含水量为35%时,在不同的温度下生长7天后的萌发率如下表:

(1)根据以上数据分析,这个水稻品种最适宜的萌发温度是________

温度℃ 10 15 20 25 30 35

萌发率% 5 18 62 81 80 48

25℃

(3)根据曲线和表格中的数据分析,得出这个水稻种子萌发的最适宜的温度为25 ℃,你认为很合理吗?是否需要改进?

相互对照

(2)作出水稻种子含水量为35%时,种子萌发率与温度关系的曲线。

在20 ℃ ---30 ℃之间增加几个实验点

蚕宝宝是我们熟悉的昆虫,正常情况下,蚕宝宝在结茧时不吃也不喝,每个蚕宝宝能结出一个厚薄均匀的茧,某兴趣小组在对蚕茧分类时发现,有个别蚕茧是有两个蚕宝宝共同结出的“双宫茧”,属于劣质茧。因此想探究产生“双宫茧”的原因。他们在5月份进行了实验,将刚成熟的蚕宝宝分三组以不同的密度(如:130条/米2指每平方米放的蚕宝宝数量为130条)进行实验,7天后统计“双宫茧”的数量。为实验的可靠性在9月份又做了一次实验。实验结果见下表。请问:

该小组提出的假设是 :

这一实验可得出的结论是 :

你还对产生“双宫茧”其他原因是否另有猜测,请你举出其中的一个:

双宫茧个数 组别

实验 第一组

130条/米2 第二组

150条/米2 第三组

180条/米2

实验1:(5月份)平均温度25℃ 3.48 3.56 5.92

实验2:(9月份)平均温度28℃ 5.17 6.85 9.50

利用相互对照补充实验

产生“双宫茧”的数量可能与蚕的密度和温度有关。

产生“双宫茧”的数量与蚕的密度和温度有关,密度越大,温度越高,结“双宫茧”的就越多。

产生“双宫茧”的数量与蚕的密度和温度有关。温度一定时,密度越大,结“双宫茧”的就越多。密度一定时,温度越高,结“双宫茧”的就越多。

湿度、气压、食物种类等

植物最重要的代谢方式

光合作用和呼吸作用

天竺葵和银边吊兰(探究光合作用最常见的材料)

高频考点3:

1. 通过叶在光照下合成淀粉和植物在光照下产生氧气的实验,概述绿色植物的光合作用及其重要意义 b

2.掌握植物光合作用和呼吸作用的关系 b

3. 通过对植物种子萌发及生长旺盛时期的探究来了解呼吸作用的特点 b

1、把盆栽的天竺葵放在黑暗的地方一昼夜。第二天,用两张大小相等的铝箔纸在叶片的相同位置从上下两面盖严,并用回形针固定,然后放到阳光下照射。

2、4小时后,去掉铝箔纸,将叶片摘下。

3、把叶片放到盛有酒精的小烧杯中,水浴加热,仔细观察叶片和酒精的颜色变化。

4、到叶片褪成黄白色时,取出叶片并用清水洗净后,滴上碘液。几分钟后,用清水冲掉叶片上的碘液,观察叶片两半的颜色是否发生变化。

书本原题

验证绿色植物制造淀粉实验

(探究或验证绿色植物进行光合作用需要光照)

实验目的?

◇为什么要在一张叶片上进行实验?

—在设置自变量的同时,要控制好实验无关变量,以减少对实验结果影响。

◇ 光照结束后,为什么要进行水浴法脱色?

——实验材料原有的颜色可能会影响到实验结果的呈现,要加以排除。(叶绿素不易溶于水而易溶解在酒精中,其中酒精的沸点低易燃烧,所以用水浴法加热。)

◇ 滴加碘液后,为什么要进行清进行漂洗?

——碘液的颜色可能会影响到实验结果的呈现,要加以排除。

◇ 光照结束后,为什么要进行水浴法加热?

——叶绿素不易溶于水而易溶解在酒精中,其中酒精的沸点低易燃烧,所以用水浴法加热。

验证绿色植物进行光合作用需要光照

暗处理

一半遮光

(正反两面)

水浴加热、脱去叶绿素

漂洗

加碘液

书本内容的细化

实验目的

实验器材

实验步骤

实验结果

实验方案

合作交流

讨论评价

1.小红为了探究“光合作用的条件和产物”,进行了如下图所示的实验操作(次序已打乱),请你结合所学知识回答下列有关问题:

(1)该实验正确的操作步骤是1→3→2→ ▲ →5 。(用上图中的数字序号排列)

(2)小红的操作步骤完全正确,那么在上图5中可观察到的实验现象是 ▲ 。

7→4→ 6

遮光部分不变蓝,不遮光部分变蓝色。

7→4→ 6 →4

(3)请说明出现图5现象的原因:___________________________

要点:叶片见光部分产生淀粉,淀粉遇碘变蓝(或未见光部分没有产生淀粉,所以遇碘不变蓝)

深化挖掘

借助显微镜观察变蓝部分叶的结构

实验过程:把银边吊兰或银边天竺葵的叶片剪下,然后用水浴法在酒精中脱色、用清水漂洗后,再用碘液检验其有无淀粉生成。

2.如何通过实验证明光合作用需要叶绿体(叶绿素)?

取材:银边吊兰或银边天竺葵

观察:叶片的颜色特点:中间绿,周边白。

取材依据:绿色部分有叶绿素(叶绿素在叶绿体内),能吸收太阳光,合成淀粉,但白色部分无叶绿素,就不能合成淀粉。

实验原理:验证绿色部分有淀粉合成,但白色部分没有合成淀粉。

实验结论:光合作用必须在有叶绿体(叶绿素)的条件下才能进行。

实验结果:周边不变色,中间部分变蓝色。

1.叶表皮呈什么颜色?

2.银边吊兰中间部分绿色实际上是指叶的哪部分结构的颜色?

3.如何进一步证明光合作用发生时,用碘液检验淀粉,叶表皮细胞是否变蓝色?叶肉细胞内的叶绿体是否变蓝色?

无色透明

叶肉

银边吊兰为什么不需要暗处理?

3.观察下面“绿叶在光下制造淀粉”实验操作环节示意图,回答下列问题:

(1)在每个实验桌上都应放置一块湿抹布,从安全角度考虑,其目的是:_______________

(2) 在我们的实验室里,利用这盆植物不适合完成下列哪项实验( )

A.观察叶片结构

B.探究二氧化碳是光合作用的原料

C.探究光合作用产生氧气

D.测定叶片正面和背面的气孔数目

E.探究呼吸作用可产生二氧化碳

以防不慎酒精外溢起火

D

4.小明穿白裤子坐在草地上,不小心裤子沾上了绿色汁液,下列方法中最容易将绿色汁液洗去的是 ( )

A.自来水 B.酒精 C.肥皂水 D.沸水

5.有同学采集新鲜的天竺葵叶子,平分成甲、乙两等份,再作以下的处理:造成这两种结果的主要原因是( )

A.开水无法破坏细胞膜

B.叶绿素在开水中受到保护

C.开水无法破坏叶绿体

D.叶绿素在酒精内的溶解度比在水中的大

B

D

找出实验设计的描述错误并改正

6.为证实“二氧化碳是光合作用合成有机物必需的原料”,某同学设计了下列实验方法和步骤: ①用一适当大小的玻璃罩罩住一株生长正常的盆栽绿色植物和一杯NaOH溶液,密封不漏气。 ②将上述植物及装置放在暗室中饥饿,消耗掉叶片内贮藏的有机物。暗室内装有红色安全灯。 ③饥饿一定时间后,自暗室中取出,照光若干小时,使其充分进行光合作用。 ④取一叶片,放人盛有酒精的烧杯中,水浴加热,使叶绿素溶于酒精中。 ⑤将已脱绿的叶片取出,平铺在一个培养皿中,用碘液,检测有无葡萄糖的特异颜色反应出现。 该实验方案有几项明显错误,请指出错误并改正。

实验步骤②中暗室内用红色安全灯是错误的,应改为绿色安全灯(此项不改,仅在对照中提到也行)

实验步骤⑤中的“葡萄糖”是错误的,改为“淀粉”

未设对照。对照的作法是:

a、装置同题干中的步骤①,但玻璃罩内用同一种生长状况相同的另一株植物代替装置中的植物;用一杯清水代替NaOH溶液

b、将上述植物及装置放在暗室中饥饿,消耗掉叶片内贮藏有机物,暗室内将有绿色安全灯

c、重复题干中步骤③、④

d、重复改正后的题干中的步骤⑤

7

在滴加溶质质量分数为1%的碘液后,发现叶片未遮光部分没有出现预期的蓝色,而是变成了棕黑色。这是为什么呢?

甲同学提出了自已的猜想,并通过以下实验加以验证:

取经过如图处理的叶片,分成四组,将溶质质量分数为0.02%、0.04%、0.06%、0.08%的碘液分别滴在各组叶片上。发现只有滴加0.04%的碘液的叶片,颜色变为预期的蓝色。

甲同学的猜想是 ▲ 。

乙同学也提出了自己的猜想“可能是叶片上残留的酒精引起的”,乙将脱色后的叶片,分成两组,一组不漂洗,另一组充分漂洗,然后分别向两组叶片滴加溶质质量分数为 ▲ 的碘液

可能与碘液的溶质质量分数有关

暗处放置一昼夜

光照4小时

脱去叶绿素

清水漂洗

滴加碘液

酒精

水

铝箔双面遮光

1%碘液

0.04%

0.04%

拓展1

可能是碘液的溶质质量分数过大引起的

可能是碘液的溶质质量分数过少引起的

8.提出问题:叶中的淀粉是光合作用制造的还是植物从土壤中吸收来的呢?

实验结果:

土壤浸出液不显蓝色,表明无淀粉。

实验过程:

取少量土壤放在烧杯中,并加入一定量的清水,搅拌。提取土壤浸出液。向土壤浸出液中滴入一滴碘酒。观察有无颜色变化。

实验结论:淀粉不是植物从土壤中吸收来的。

实验思路:

我们可以通过实验证明土壤中有没有淀粉来判断。如果土壤中没有淀粉存在,也就是说叶中的淀粉不可能是植物从土壤中吸收来的。所以实验过程需要取土壤,制土壤浸出液,然后加碘液。

验证叶中的淀粉是光合作用制造的实验见前面所讲的。

通过光合作用等部分高频考点的变式与拓展,我想告诉大家一个简单的道理:“万变不离其宗”。“宗”就是重点,最后复习时要紧紧回绕“宗”,寻求“变”,善于“变”。“变”中加强学科的联系,在“变”中使知识融会贯通。

同课章节目录