5.1自然环境的整体性 课件(29张)

文档属性

| 名称 | 5.1自然环境的整体性 课件(29张) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 35.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-05-24 09:02:41 | ||

图片预览

文档简介

人教2019版选择性必修1

第五章 自然环境的整体性和差异性

第一节 自然环境的整体性

学习目标

1.观察当地野外地理景观,说出自然环境的组成要素。

2. 理解自然地理环境整体性的表现,并运用整体性原理分析某种地理现象。

3.掌握分析区域自然地理环境的方法和一般步骤。

4.结合具体案例,理解整体性原理及地理环境的演化。

20世纪60年代以来,咸海为什么会急剧萎缩?

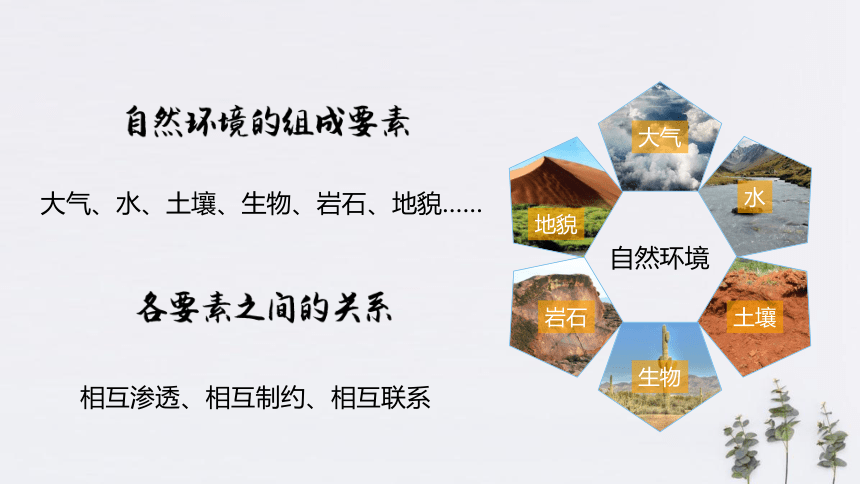

自然环境

大气

水

土壤

生物

岩石

地貌

大气、水、土壤、生物、岩石、地貌……

相互渗透、相互制约、相互联系

大气

大气

陆地

海洋

水汽输送

径流

蒸发(蒸腾)

降水

降水

蒸腾

植物

微生物

动物

环境

岩浆岩

变质岩

沉积岩

岩浆

水循环

生物循环

岩石圈物质循环

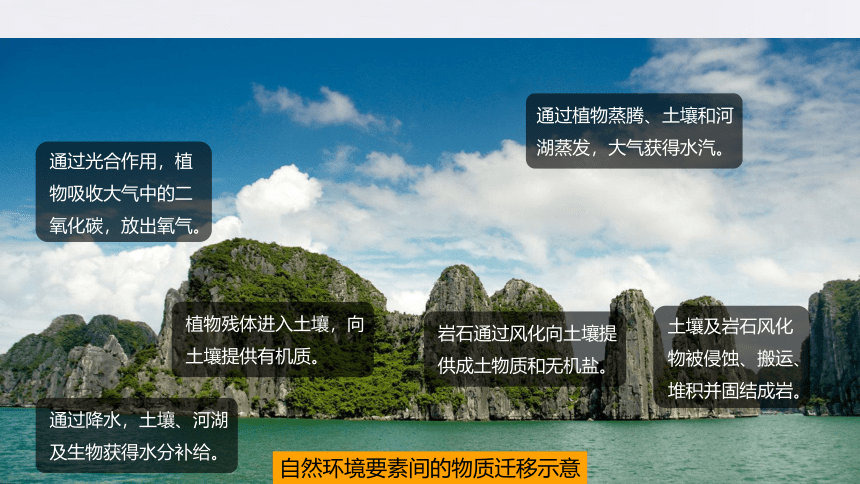

自然环境要素间的物质迁移示意

通过光合作用,植物吸收大气中的二氧化碳,放出氧气。

通过降水,土壤、河湖及生物获得水分补给。

通过植物蒸腾、土壤和河湖蒸发,大气获得水汽。

植物残体进入土壤,向土壤提供有机质。

岩石通过风化向土壤提供成土物质和无机盐。

土壤及岩石风化物被侵蚀、搬运、堆积并固结成岩。

生产功能

稳定功能

生产功能主要依赖于

植物提供叶绿素,大气提供热量和二氧化碳,土壤及水圈、岩石圈提供水分及营养盐。

自然地理要素的组合不同,生产功能的强弱有明显差异。

平地水源充足,土壤肥沃,土地生产功能强,植被丰富。

坡地蒸发旺盛,水源缺乏,土层浅薄,土壤贫瘠。土地生产功能弱,植被稀少。

生产功能

稳定功能

自然环境要素通过

使自然环境具有稳定功能

人类活动增加了大气中的二氧化碳含量

植物通过光合作用,把大气中的碳保存在植物体及土壤中

通过海——气作用消减大气中的二氧化碳

(1)推测可可西里地区的气候与植被特点。

(2)说明可可西里地区动物(如藏羚羊)的数量更易受环境条件影响的原因。

(3)藏玲羊的数量虽有波动,但基本稳定。这种现象符合什么地理原理?

可可西里地区的气候是典型的高寒气候,温差较大,植被多以高寒草甸为主,植被较为稀疏,生产力较小。

可可西里地区气候高寒,草类稀疏,食物产量有限且受环境条件影响明显,因此动物数量更易受环境条件影响。

藏羚羊的生存是与青藏高原可可西里的自然环境承载力相适应。在无人类干扰的情况下,自然环境各要素的变化迫使藏羚羊不断通过增减数目来适应环境,其结果是藏羚羊的数目保持了相对稳定。这体现了自然环境的稳定功能。

流水侵蚀

高原面萎缩,演化为山地

山地侵蚀演化为丘陵

随着侵蚀的进行,进而演化为平原

水与岩石间的物质迁移导致了流水地貌的演化

山地

水与岩石间的物质迁移导致了流水地貌的演化

丘陵

坡面变缓,地表径流减少,水土流失减弱

土壤变厚,植被繁茂

大气湿度增加

各个要素的演化是统一的,一个要素的演化必然伴随着其他各个要素的演化。

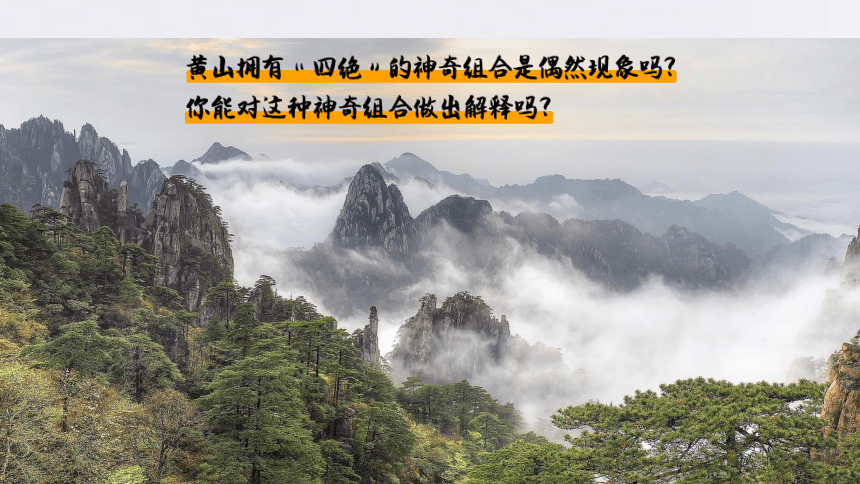

花岗岩岩体沿节理风化,造就“怪石”

自然环境统一的演化过程,保证了自然环境要素之间的协调,形成了阶段性的自然环境要素组合。

山体高大陡峭,气流抬升强烈,形成“云海”

峭壁岩缝间,发育不良的黄山松成为“奇松”

岩浆上涌加热地下水,形成“温泉”

青山界,南部系苗岭山脉的延伸,属低中山切割地带,沟谷窄深。呈明显夷平剥蚀化,具有残留的高原地貌特征。

某一自然环境要素受到外部干扰发生变化,进而改变了该要素与其他要素间的物质迁移和能量交换,使其他要素发生连锁变化,最终导致整个自然环境发生改变。

东北林区是我国最大的天然林区。主要分布在大、小兴安岭和长白山。经过100多年的大规模开采,至20世纪末,东北林区森林面积锐减。

森林减少

洪水断流

肥力下降

滞留降水功能降低

土壤腐殖质减少

水土流失加剧

沟谷纵横岩石裸露

风化加快

山地灌草自然演化为丘陵森林,需要上千万年

火灾后,由灌草演化为森林,只需几十年

干扰下的环境变化多为快速的,各要素变化也不同步

修建大坝

阻断水生生物联系

形成人工湖泊

草甸化或盐碱化

诱发地震

改变下游河流流速和流量

水资源

泥沙沉积

洪水灾害

时空调控

土壤

地下水

生物

岩石

地方气候

减少

减少

地下水位上升

物种构成改变

变得温和湿润

自然地理环境的整体性

自然环境要素的物质和能量交换

自然地理环境的整体功能

生产功能

稳定功能

自然地理环境统一演化和要素组合

自然地理环境对干扰的整体响应

组成要素

要素间物质和能量交换

第五章 自然环境的整体性和差异性

第一节 自然环境的整体性

学习目标

1.观察当地野外地理景观,说出自然环境的组成要素。

2. 理解自然地理环境整体性的表现,并运用整体性原理分析某种地理现象。

3.掌握分析区域自然地理环境的方法和一般步骤。

4.结合具体案例,理解整体性原理及地理环境的演化。

20世纪60年代以来,咸海为什么会急剧萎缩?

自然环境

大气

水

土壤

生物

岩石

地貌

大气、水、土壤、生物、岩石、地貌……

相互渗透、相互制约、相互联系

大气

大气

陆地

海洋

水汽输送

径流

蒸发(蒸腾)

降水

降水

蒸腾

植物

微生物

动物

环境

岩浆岩

变质岩

沉积岩

岩浆

水循环

生物循环

岩石圈物质循环

自然环境要素间的物质迁移示意

通过光合作用,植物吸收大气中的二氧化碳,放出氧气。

通过降水,土壤、河湖及生物获得水分补给。

通过植物蒸腾、土壤和河湖蒸发,大气获得水汽。

植物残体进入土壤,向土壤提供有机质。

岩石通过风化向土壤提供成土物质和无机盐。

土壤及岩石风化物被侵蚀、搬运、堆积并固结成岩。

生产功能

稳定功能

生产功能主要依赖于

植物提供叶绿素,大气提供热量和二氧化碳,土壤及水圈、岩石圈提供水分及营养盐。

自然地理要素的组合不同,生产功能的强弱有明显差异。

平地水源充足,土壤肥沃,土地生产功能强,植被丰富。

坡地蒸发旺盛,水源缺乏,土层浅薄,土壤贫瘠。土地生产功能弱,植被稀少。

生产功能

稳定功能

自然环境要素通过

使自然环境具有稳定功能

人类活动增加了大气中的二氧化碳含量

植物通过光合作用,把大气中的碳保存在植物体及土壤中

通过海——气作用消减大气中的二氧化碳

(1)推测可可西里地区的气候与植被特点。

(2)说明可可西里地区动物(如藏羚羊)的数量更易受环境条件影响的原因。

(3)藏玲羊的数量虽有波动,但基本稳定。这种现象符合什么地理原理?

可可西里地区的气候是典型的高寒气候,温差较大,植被多以高寒草甸为主,植被较为稀疏,生产力较小。

可可西里地区气候高寒,草类稀疏,食物产量有限且受环境条件影响明显,因此动物数量更易受环境条件影响。

藏羚羊的生存是与青藏高原可可西里的自然环境承载力相适应。在无人类干扰的情况下,自然环境各要素的变化迫使藏羚羊不断通过增减数目来适应环境,其结果是藏羚羊的数目保持了相对稳定。这体现了自然环境的稳定功能。

流水侵蚀

高原面萎缩,演化为山地

山地侵蚀演化为丘陵

随着侵蚀的进行,进而演化为平原

水与岩石间的物质迁移导致了流水地貌的演化

山地

水与岩石间的物质迁移导致了流水地貌的演化

丘陵

坡面变缓,地表径流减少,水土流失减弱

土壤变厚,植被繁茂

大气湿度增加

各个要素的演化是统一的,一个要素的演化必然伴随着其他各个要素的演化。

花岗岩岩体沿节理风化,造就“怪石”

自然环境统一的演化过程,保证了自然环境要素之间的协调,形成了阶段性的自然环境要素组合。

山体高大陡峭,气流抬升强烈,形成“云海”

峭壁岩缝间,发育不良的黄山松成为“奇松”

岩浆上涌加热地下水,形成“温泉”

青山界,南部系苗岭山脉的延伸,属低中山切割地带,沟谷窄深。呈明显夷平剥蚀化,具有残留的高原地貌特征。

某一自然环境要素受到外部干扰发生变化,进而改变了该要素与其他要素间的物质迁移和能量交换,使其他要素发生连锁变化,最终导致整个自然环境发生改变。

东北林区是我国最大的天然林区。主要分布在大、小兴安岭和长白山。经过100多年的大规模开采,至20世纪末,东北林区森林面积锐减。

森林减少

洪水断流

肥力下降

滞留降水功能降低

土壤腐殖质减少

水土流失加剧

沟谷纵横岩石裸露

风化加快

山地灌草自然演化为丘陵森林,需要上千万年

火灾后,由灌草演化为森林,只需几十年

干扰下的环境变化多为快速的,各要素变化也不同步

修建大坝

阻断水生生物联系

形成人工湖泊

草甸化或盐碱化

诱发地震

改变下游河流流速和流量

水资源

泥沙沉积

洪水灾害

时空调控

土壤

地下水

生物

岩石

地方气候

减少

减少

地下水位上升

物种构成改变

变得温和湿润

自然地理环境的整体性

自然环境要素的物质和能量交换

自然地理环境的整体功能

生产功能

稳定功能

自然地理环境统一演化和要素组合

自然地理环境对干扰的整体响应

组成要素

要素间物质和能量交换

同课章节目录

- 第一章 地球的运动

- 第一节 自转和公转

- 第二节 地球运动的地理意义

- 问题研究 人类是否需要人造月亮

- 第二章 地表形态的塑造

- 第一节 塑造地表形态的力量

- 第二节 构造地貌的形成

- 第三节 河流地貌的发育

- 问题研究 崇明岛的未来是什么样子

- 第三章 大气的运动

- 第一节 常见天气系统

- 第二节 气压带和风带

- 第三节 气压带和风带对气候的影响

- 问题研究 阿联酋”造山引雨“是否可行

- 第四章 水的运动

- 第一节 陆地水体及其相互关系

- 第二节 洋流

- 第三节 海—气相互作用

- 问题研究 能否利用南极冰山解决沙特阿拉伯的缺水问题

- 第五章 自然环境的整体性与差异性

- 第一节 自然环境的整体性

- 第二节 自然环境的地域差异性

- 问题研究 如何看待我国西北地区城市引进欧洲冷季型草坪