15.1《谏太宗十思疏》课件(36张PPT)—2020-2021学年统编版高中语文必修下册第八单元

文档属性

| 名称 | 15.1《谏太宗十思疏》课件(36张PPT)—2020-2021学年统编版高中语文必修下册第八单元 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-24 18:04:43 | ||

图片预览

文档简介

——魏征

谏太宗十思疏

了解作者

魏徵(580年-643年),字玄成 ,下曲阳县人。唐朝杰出的政治家、思想家、文学家和史学家。贞观元年(627年),授谏议大夫、检校尚书左丞,安抚河北地区。迁秘书监,参预朝政,校定古籍。迁侍中,册封巨鹿郡公,负责门下省事宜,累授左光禄大夫、太子太师,册封郑国公。以直谏敢言著称,是中国史上最负盛名的谏臣。辅佐唐太宗共创“贞观之治”,成为“一代名相”,名列“凌烟阁二十四功臣”第四位。贞观十七年(643年)去世, 谥号文贞。 魏徵参与修撰《群书治要》及《隋书》序论,留有《魏郑公文集》与《魏郑公诗集》。

以铜为镜,可以正衣冠;

以史为镜,可以知兴替;

以人为镜,可以知得失。

魏征没,朕亡一镜矣!”

解题

谏:劝谏,劝止。

唐太宗。

十思:十条值得思考的情况

疏:指“奏疏”、“奏章”。臣子向帝王分条陈述说明的意见书。

古代有名的奏疏有西汉贾谊《论积贮疏》、晁错《论贵粟疏》。

按文章体裁来分,可为议论文。

写作背景

唐太宗李世民跟随其父亲李渊反隋时作战勇敢,生活俭朴,颇有作为。公元627年李世民即位,改元贞观。在贞观初年,他借鉴隋炀帝覆亡的教训,进一步保持了节俭、谨慎的作风,实行了不少有利于国计民生的政策。经过十几年的治理,经济得到发展,百姓生活也富裕起来,加上边防巩固,内外无事,唐太宗逐渐骄奢忘本,大修庙宇宫殿,广求珍宝,四处巡游,劳民伤财。魏征对此极为忧虑,他清醒地看到了繁荣昌盛的后面隐藏着危机,在贞观十一年(637)的三月到七月,“频上四疏,以陈得失”,《谏太宗十思疏》就是其中第二疏,因此也称“论时政第二疏”。唐太宗看了猛然警醒,写了《答魏征手诏》,表示从谏改过。这篇文章被太宗置于案头,奉为座右铭。贞观十三年,魏征又上《十渐不克终疏》,直指太宗十个方面行为不如初期谨慎,被太宗书于屏风之上。

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

求:要求,追求。

之:结构助词,取消句子独立性。

长(zhǎng):生长。

固:形容词的使动,使…牢固。

根本:古义是树根。 今义是事物的根源或最重要的部分,或说(事物的本质 )。

流:泉流,名词。

远:形作动,流得长远,达到远方 。

浚(jùn):疏通。

其:代词。

德义:德行和道义。

翻译:我听说想要树木生长得高大,一定要使它的树根牢固;想要泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要厚积道德仁义。

赏析:用排比句和比喻,从正面说明”积德义”的重要性。

论证手法:比喻论证 引出观点:治国必积德。

源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎!

而:前三个是转折连词“却”,第四个是递进连词。

望、求、思:“指望”。

厚:丰厚。理:安定

虽:虽然(不能讲成“即使”,此句自谦)。

下愚:最愚笨无知的人。

况:何况。

于:介词,对。

明哲:明智,有才能的人。

翻译:源泉不深,却希望泉水流得远;根系不稳固,却要树木生长得高大;道德不深厚,却想要国家安定。我虽然最愚昧无知,(也)知道这是不可能的,何况(你这)明智的人呢!

比喻论证手法,从反面推理,加强了对“积其德义”的肯定。

赏析:

“不可”既是自己的判断,也是代人君作出的判断。

“虽……(犹)……而况……乎!”的表达方式,巧妙地把人君拉到作者的立场上来,使人君不能有别的观点选择。先肯定人君“明哲”,必能分辨是非,既是对人君的尊重,也促其乐于从谏,而且使谏诤不显得突兀。

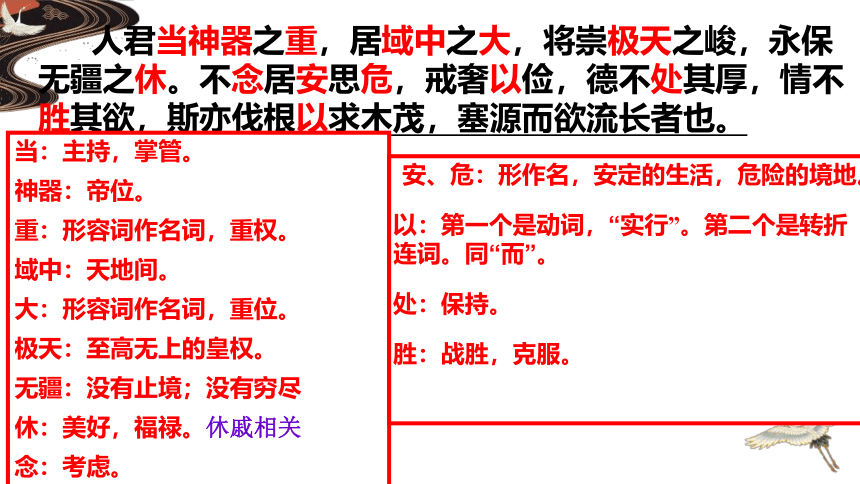

人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休。不念居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

当:主持,掌管。

神器:帝位。

重:形容词作名词,重权。

域中:天地间。

大:形容词作名词,重位。

极天:至高无上的皇权。

无疆:没有止境;没有穷尽

休:美好,福禄。休戚相关

念:考虑。

安、危:形作名,安定的生活,危险的境地。

以:第一个是动词,“实行”。第二个是转折连词。同“而”。

处:保持。

胜:战胜,克服。

国君掌握着国家的重要职权,据有天地间重大的地位,应当推崇皇权的高峻,永远保持永无止境的美好。不考虑在安逸的环境中想着危难,戒奢侈,行节俭,道德不能保持敦厚,性情不能克服欲望,这也(如同)是砍断树根来求得树木茂盛,堵住源泉而想要泉水流远啊。

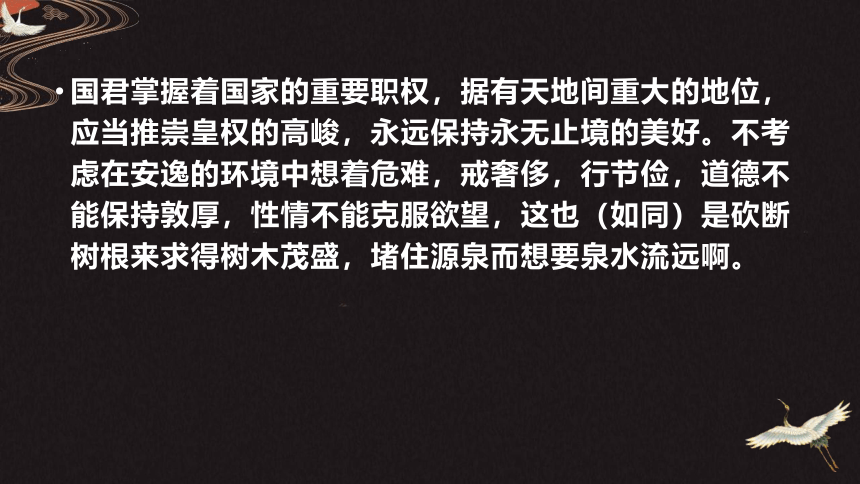

作者认为,人君应当怎么做?

居安思危,戒奢以俭。

理清思路

、正面阐述:三个排比句,两个作比喻,引出观点:治国必积德。

、 反面申述:紧扣上层三个排比来申述,加上一个反问,简洁有力。

3 、 提出结论:由人君地位说起,结合开头的比喻,从反面提出自己的观点。

论证方法:比喻论证、正反对比论证。

中心论点:居安思危, 戒奢行俭。

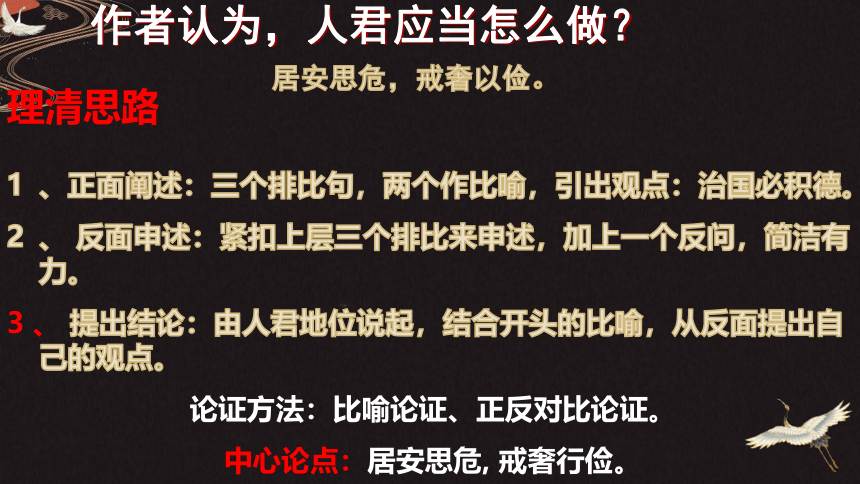

凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。有善始者实繁,能克终者盖寡,岂取之易而守之难乎?

1、元首:古义“泛指所有帝王”,今义为“国家最高领导人。”

2、景:重大的。

3、殷忧:深切忧虑。

4、著:显著。

5、而:连词,“却”,表示转折。

6、实:的确。

7、克:能够。

8、盖:表示推断的语气词。

9、岂:难道。岂……乎:难道是……吗?

10、之:代词,代指天下。

所有的帝王,都承担着上天赋予的重大使命,没有谁不(因为)深切地忧虑而治国之道显著的,功业建成后却德行衰减。开头做得好的确实很多,能够坚持到底的大概就很少了,难道取得天下容易而守住天下困难吗?

昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷忧必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物。竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

1、以:连词,表修饰。2、纵情:古义指“放纵情感”,今义为“尽情”。

3、以:连词,表修饰。 以:连词,表并列。

4、傲物:轻视别人,“物”在此处指“除自己以外的人”。5、胡越:指北方与南方。

6、行路:古义指“陌路人,陌生人”,今义为“走路”。

当初攻取天下时绰绰有余,如今守卫天下却力不从心,这是为什么呢?处在深切的忧虑之中,一定能竭尽诚心对待臣民;已经成功,就放纵自己的性情来轻视别人。(如果)竭尽诚心,即便南北方也能成为一体;(如果)傲视别人,就算亲骨肉也会变成陌生人。

虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。 怨不在大,可畏唯人;载舟覆舟,所宜深慎。奔车朽索,其可忽乎?

董:督责。 以:介词,“用”。

振:通“震”。

怀:感念,感激。

貌、心:名词用作状语,表面上、内心里。

大:译为“大小”。人:百姓。

深慎:深切警惕。

奔车:疾驶的车辆。

其:难道。忽:轻视。

翻译:即使用严酷的刑罚来督责(百姓),用威风怒气来吓唬(百姓),最终(百姓)苟且免于刑罚,却并不会感念(皇上的)仁德,表面上恭敬但在内心里却不服气。怨恨不在大小,可怕的只是民众;人民能拥戴皇帝,也能推翻他的统治,这是应当深切警惕的事情。飞速前进的车驾却用着腐朽的绳索,难道可以轻视吗?

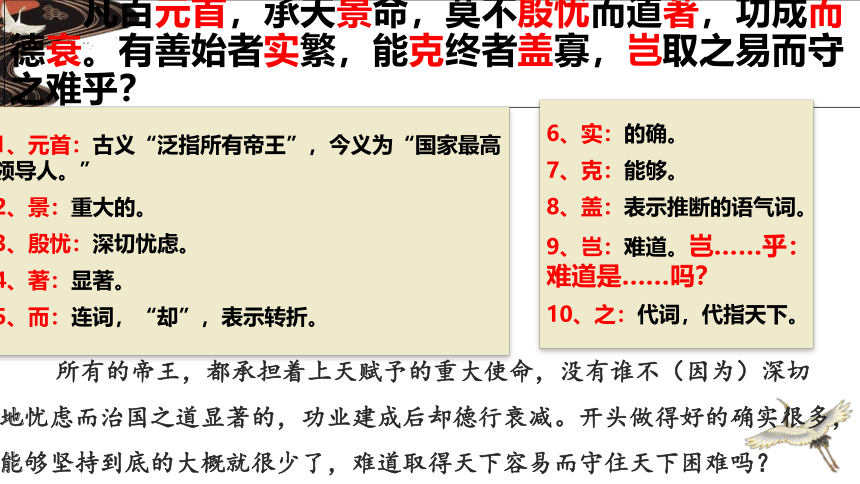

1、概括历代君主的普遍规律:

( )

2、以 引出分析论证,用“殷忧”和“得志”的不同心态说明了什么?

3、用古人的论述以 的关系比喻 的关系,切中要害,令人警觉。

有善始者实繁,能克终者盖寡

设问

能否恭俭下人是事业成败的关键

水和舟

民和君

善始者实繁, 克终者盖寡

取江山

守江山

对比论证

在殷忧 必竭诚以待人

胡越为一体

既得志 则纵情以傲物

骨肉为行路

载舟覆舟

所宜深慎

比喻论证

君人者,诚 能 见 可欲,则思知足以自戒;将有所作,则思知止

以安人;念高危,则思谦冲 而自 牧; 惧满溢,则思江海而下百川;

乐 盘游, 则思 三驱 以 为度; 忧懈怠,则思慎始而敬终;

虑 壅 蔽,则思虚心以纳下;想谗邪,则思正身以黜恶;

恩所加,则思 无 因喜以谬赏;罚所及,则思无因怒而滥刑。

名作动,统治

如果

贪图的东西

建造、兴建

使…安宁

约束

骄傲自满

名作动,居于…之下

以…为乐

猎网只布三面

谨慎地把事情做完

堵塞

考虑到

使…端正

排斥、罢免

通“毋”

1、见可欲,则思知足以自戒;

2、将有所作,则思知止以安人;

3、念高危,则思谦冲而自牧;

4、惧满溢,则思江海而下百川;

5、乐盘游,则思三驱以为度;

1、看见很想得到的东西,就想到知足以警戒自己;

2、将要大兴土木,就想到要适可而止以使百姓安宁;

3、考虑到帝位高危,就想到要保持谦虚,约束自己;

4、害怕骄傲自满,就想到江海居于百川的下游;

5、喜欢打猎游乐,就想到网开一面,以此作为限度;

6、忧懈怠,则思慎始而敬终;

7、虑壅蔽,则思虚心以纳下;

8、想谗邪,则思正身以黜恶;

9、恩所加,则思无因喜以谬赏;

10、罚所及,则思无因怒而滥刑。

6、担心意志懈怠,就想到做事情自始至终都要谨慎;

7、忧虑会受蒙蔽,就想到虚心接纳下属的意见;

8、害怕谗佞奸邪,就想到端正自身以斥退邪恶小人;

9、加恩于人时,就想到不要因为一时高兴而赏赐不当;

10、施行刑罚时,就想到不要因为正在发怒而滥施刑罚。

一、见可欲

二、将有作

三、念高危

四、惧满溢

五、乐盘游

六、忧懈怠

七、虑雍蔽

八、想谗邪

九、恩所加

十、罚所及

思知足以自戒(克制欲望)

思知止以安人(适可而止)

思谦冲以自牧(谦虚自养)

思江海下百川(广开言路)

思三驱以为度(三面为限)

思慎始而敬终(慎始慎终)

思虚心以纳下(虚心纳谏)

思正身以黜恶(端身黜恶)

思无因喜以谬赏(奖赏得当)

思无因怒而滥刑(用刑有度)

戒奢侈

戒骄傲

戒纵欲

戒蒙蔽

戒不公

(生活)

(待人)

(处事)

(用人)

(执法)

十思的主要内容是什么?

十思可以归纳为几戒?

十思(由什么→想到什么)

思考:“十思”与第一段的观点有何联系?

答:“十思”是“积德义”的具体内容。

总此十思,弘 兹 九德。 简能而任之, 择善而从之。

则智者尽其谋, 勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。文武争驰,

君臣无事,可以尽豫游之乐,可以养松乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化。

何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏 无为 之大道哉!

使动词 使……广大

九种德行

选拔

形做名有能力的人

形做名好的建议

形做动用尽

竭尽

散播、扩大 仁爱

献出

忧烦的事情

出游

颐养据说是上古两位仙人:赤松子、王子乔

教化

管理

奴役

损毁

道家主张,顺其自然

使……劳

全面地做到这十件应该深思的事,发扬光大“九德”的修养。选拔有才能的人而任用他,选择好的意见而采纳它,那么有智慧的人就能充分献出他们的谋略;勇敢的人就能完全尽到他的力量;仁爱的人就能洒播他的恩惠,诚信的就能献出他的忠诚,文臣武将争着做好自己的事情,君臣就没有多少烦扰的事,国君就可以尽情享受出巡游玩的快乐,享有神仙一样的长寿。或演奏琴瑟,或垂衣拱手,不必多说,百姓就可得到教化。为什么一定自己劳神费思,代替百官管理职事,劳损自己的耳目,毁坏无为而治的最高境界呢?

除十思外, 还要

1.宏九德

2.选拔任用人才

3.听从善言

智者尽其谋

勇者竭其力

仁者播其惠

信者效其忠

文武

并用

垂拱

而治

再读第三段落

君人者,诚能:见可欲,则思知足以自戒;将有所作,则思知止以安人;念高危,则思谦冲以自牧;惧满溢,则思江海而下百川;乐盘游,则思三驱以为度;忧懈怠,则思慎始而敬终;虑壅蔽,则思虚心以纳下;惧谗邪,则思正身以黜恶;恩所加,则思无因喜以谬赏;罚所及,则思无因怒而滥刑。 总此十思,宏兹九德。简能而任之,择善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。文武争驰,君臣无事,可以尽豫游之乐,可以养松乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

总结第三段落:

提出“十思”的具体内容,并指出做到“十思”的结果。

全文结构

求木之长者,必固其根本

欲流之远者,必浚其泉源

思国之安者,必积其德义

源不深而望流之远

根不固而求木之长

德不厚而思国之安

(正)

(反)

中心论点:居安思危,戒奢以俭

取江山

守江山

在殷忧,必竭诚以待人

既得志,则纵情以傲物

提出“十思“的具体建议

见可欲……

将有作……

念高危……

惧满盈……

乐盘游……

忧懈怠……

虑壅蔽……

惧谗邪……

恩所加……

罚所及……

思

人君当思

居安思危,戒奢以俭

为什么思

载舟覆舟,所宜深慎

思些什么

诚能十思,垂拱而治

提出问题

分析问题

解决问题

魏征以政治家特有的敏锐眼力,抓住了唐太宗“忘本”“忘危”等根本问题,从生活、修养、用人、执法四个方面提出了“十思”,意在以“思”治“忘”。奏议用“思”字贯穿始终,阐明了国君要“积其德义”“居安思危”“戒奢以俭”的道理。

写作特点

⑴?比喻论证,生动形象。

⑵?正反对比论证,加强说服力。

⑶?语言朴实雄健。

⑷富有强大的逻辑力量。

文本特色

骈

体

文

1、句式对仗,整散结合

2、音律和谐,富于节奏,平仄协调

3、用典与藻饰(比喻、排比)

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

①妙在思路上

②妙在论证上

③妙在目的上

④妙在语言上

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

①妙在思路上:魏征以敢于直言进谏著称,而本文又意在劝唐太宗居安思危,戒奢以俭,积其德义。为此,作者反复申述论说。先说明“居安思危,戒奢以俭”的重要性,深入浅出;继以历史经验证之,说明德义的有无关乎人心向背和政权安危,振聋发聩; 再谈及具体做法, 指明实现理想政治的正确途径, 语重心长。先开门见山指出中心观点,再深入浅出分析“思”之重要性,而后具体阐述 “十思”。

②妙在论证上:本文所运用的论证方法主要是比喻论证和对比论证。文中用了大量生动的比喻, 借以阐发治国安民的思想,言简意赅,具有很强的说服力。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时, 从两个方面比喻论证,即“求木之长者, 必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”。同样, 魏征以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民的力量的重要性。文中正反对比论证, 增强了说服力。正反对比论证集中在一、二自然段, 如第二段中“善始者实繁,克终者盖寡”一繁一寡, 触动唐太宗的心肠。

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

③妙在目的上:作为一个身居要职的高层官员, 为了使李唐王朝国泰民安,他表现出的高度的责任感、使命感以及政治家清醒的头脑和对时事敏锐的洞察力,无一不令人敬仰。《谏太宗十思疏》的上奏,正值繁荣的“贞观之治”时期,魏征以其敏锐的眼光洞察到了唐太宗逐渐 滋长的贪图享乐的思想,并且敢于犯颜直谏。貌似无礼的忠心耿耿, 受到了唐太宗的高度重视,也得到了高度的评价。

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

④妙在语言上:魏征在进谏时,有着清醒的头脑。他虽然知道唐太宗懂得“忠言逆耳利于行”,但在等级森严的封建时代,他没有因唐太宗对自己的赏识而得意忘形,仍是坚持一贯的谨言慎行。在《谏太宗十思疏》中,魏征为了劝谏唐太宗克服贪图享乐的思想,时刻都没有忘记唐太宗与自己的主仆、君臣关系,在文中称自己“下愚”,尊称皇帝为“明哲”,表明自己观点说“臣闻”(而非臣以为)。这些用语,动之以情,晓之以理,表意委婉而又通达。此外,本文语言骈句散句结合,华美流畅,亦是一大特色之一。

谏太宗十思疏

了解作者

魏徵(580年-643年),字玄成 ,下曲阳县人。唐朝杰出的政治家、思想家、文学家和史学家。贞观元年(627年),授谏议大夫、检校尚书左丞,安抚河北地区。迁秘书监,参预朝政,校定古籍。迁侍中,册封巨鹿郡公,负责门下省事宜,累授左光禄大夫、太子太师,册封郑国公。以直谏敢言著称,是中国史上最负盛名的谏臣。辅佐唐太宗共创“贞观之治”,成为“一代名相”,名列“凌烟阁二十四功臣”第四位。贞观十七年(643年)去世, 谥号文贞。 魏徵参与修撰《群书治要》及《隋书》序论,留有《魏郑公文集》与《魏郑公诗集》。

以铜为镜,可以正衣冠;

以史为镜,可以知兴替;

以人为镜,可以知得失。

魏征没,朕亡一镜矣!”

解题

谏:劝谏,劝止。

唐太宗。

十思:十条值得思考的情况

疏:指“奏疏”、“奏章”。臣子向帝王分条陈述说明的意见书。

古代有名的奏疏有西汉贾谊《论积贮疏》、晁错《论贵粟疏》。

按文章体裁来分,可为议论文。

写作背景

唐太宗李世民跟随其父亲李渊反隋时作战勇敢,生活俭朴,颇有作为。公元627年李世民即位,改元贞观。在贞观初年,他借鉴隋炀帝覆亡的教训,进一步保持了节俭、谨慎的作风,实行了不少有利于国计民生的政策。经过十几年的治理,经济得到发展,百姓生活也富裕起来,加上边防巩固,内外无事,唐太宗逐渐骄奢忘本,大修庙宇宫殿,广求珍宝,四处巡游,劳民伤财。魏征对此极为忧虑,他清醒地看到了繁荣昌盛的后面隐藏着危机,在贞观十一年(637)的三月到七月,“频上四疏,以陈得失”,《谏太宗十思疏》就是其中第二疏,因此也称“论时政第二疏”。唐太宗看了猛然警醒,写了《答魏征手诏》,表示从谏改过。这篇文章被太宗置于案头,奉为座右铭。贞观十三年,魏征又上《十渐不克终疏》,直指太宗十个方面行为不如初期谨慎,被太宗书于屏风之上。

臣闻求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源;思国之安者,必积其德义。

求:要求,追求。

之:结构助词,取消句子独立性。

长(zhǎng):生长。

固:形容词的使动,使…牢固。

根本:古义是树根。 今义是事物的根源或最重要的部分,或说(事物的本质 )。

流:泉流,名词。

远:形作动,流得长远,达到远方 。

浚(jùn):疏通。

其:代词。

德义:德行和道义。

翻译:我听说想要树木生长得高大,一定要使它的树根牢固;想要泉水流得远,一定要疏通它的源泉;想要国家安定,一定要厚积道德仁义。

赏析:用排比句和比喻,从正面说明”积德义”的重要性。

论证手法:比喻论证 引出观点:治国必积德。

源不深而望流之远,根不固而求木之长,德不厚而思国之理,臣虽下愚,知其不可,而况于明哲乎!

而:前三个是转折连词“却”,第四个是递进连词。

望、求、思:“指望”。

厚:丰厚。理:安定

虽:虽然(不能讲成“即使”,此句自谦)。

下愚:最愚笨无知的人。

况:何况。

于:介词,对。

明哲:明智,有才能的人。

翻译:源泉不深,却希望泉水流得远;根系不稳固,却要树木生长得高大;道德不深厚,却想要国家安定。我虽然最愚昧无知,(也)知道这是不可能的,何况(你这)明智的人呢!

比喻论证手法,从反面推理,加强了对“积其德义”的肯定。

赏析:

“不可”既是自己的判断,也是代人君作出的判断。

“虽……(犹)……而况……乎!”的表达方式,巧妙地把人君拉到作者的立场上来,使人君不能有别的观点选择。先肯定人君“明哲”,必能分辨是非,既是对人君的尊重,也促其乐于从谏,而且使谏诤不显得突兀。

人君当神器之重,居域中之大,将崇极天之峻,永保无疆之休。不念居安思危,戒奢以俭,德不处其厚,情不胜其欲,斯亦伐根以求木茂,塞源而欲流长者也。

当:主持,掌管。

神器:帝位。

重:形容词作名词,重权。

域中:天地间。

大:形容词作名词,重位。

极天:至高无上的皇权。

无疆:没有止境;没有穷尽

休:美好,福禄。休戚相关

念:考虑。

安、危:形作名,安定的生活,危险的境地。

以:第一个是动词,“实行”。第二个是转折连词。同“而”。

处:保持。

胜:战胜,克服。

国君掌握着国家的重要职权,据有天地间重大的地位,应当推崇皇权的高峻,永远保持永无止境的美好。不考虑在安逸的环境中想着危难,戒奢侈,行节俭,道德不能保持敦厚,性情不能克服欲望,这也(如同)是砍断树根来求得树木茂盛,堵住源泉而想要泉水流远啊。

作者认为,人君应当怎么做?

居安思危,戒奢以俭。

理清思路

、正面阐述:三个排比句,两个作比喻,引出观点:治国必积德。

、 反面申述:紧扣上层三个排比来申述,加上一个反问,简洁有力。

3 、 提出结论:由人君地位说起,结合开头的比喻,从反面提出自己的观点。

论证方法:比喻论证、正反对比论证。

中心论点:居安思危, 戒奢行俭。

凡百元首,承天景命,莫不殷忧而道著,功成而德衰。有善始者实繁,能克终者盖寡,岂取之易而守之难乎?

1、元首:古义“泛指所有帝王”,今义为“国家最高领导人。”

2、景:重大的。

3、殷忧:深切忧虑。

4、著:显著。

5、而:连词,“却”,表示转折。

6、实:的确。

7、克:能够。

8、盖:表示推断的语气词。

9、岂:难道。岂……乎:难道是……吗?

10、之:代词,代指天下。

所有的帝王,都承担着上天赋予的重大使命,没有谁不(因为)深切地忧虑而治国之道显著的,功业建成后却德行衰减。开头做得好的确实很多,能够坚持到底的大概就很少了,难道取得天下容易而守住天下困难吗?

昔取之而有余,今守之而不足,何也?夫在殷忧必竭诚以待下,既得志则纵情以傲物。竭诚则胡越为一体,傲物则骨肉为行路。

1、以:连词,表修饰。2、纵情:古义指“放纵情感”,今义为“尽情”。

3、以:连词,表修饰。 以:连词,表并列。

4、傲物:轻视别人,“物”在此处指“除自己以外的人”。5、胡越:指北方与南方。

6、行路:古义指“陌路人,陌生人”,今义为“走路”。

当初攻取天下时绰绰有余,如今守卫天下却力不从心,这是为什么呢?处在深切的忧虑之中,一定能竭尽诚心对待臣民;已经成功,就放纵自己的性情来轻视别人。(如果)竭尽诚心,即便南北方也能成为一体;(如果)傲视别人,就算亲骨肉也会变成陌生人。

虽董之以严刑,振之以威怒,终苟免而不怀仁,貌恭而不心服。 怨不在大,可畏唯人;载舟覆舟,所宜深慎。奔车朽索,其可忽乎?

董:督责。 以:介词,“用”。

振:通“震”。

怀:感念,感激。

貌、心:名词用作状语,表面上、内心里。

大:译为“大小”。人:百姓。

深慎:深切警惕。

奔车:疾驶的车辆。

其:难道。忽:轻视。

翻译:即使用严酷的刑罚来督责(百姓),用威风怒气来吓唬(百姓),最终(百姓)苟且免于刑罚,却并不会感念(皇上的)仁德,表面上恭敬但在内心里却不服气。怨恨不在大小,可怕的只是民众;人民能拥戴皇帝,也能推翻他的统治,这是应当深切警惕的事情。飞速前进的车驾却用着腐朽的绳索,难道可以轻视吗?

1、概括历代君主的普遍规律:

( )

2、以 引出分析论证,用“殷忧”和“得志”的不同心态说明了什么?

3、用古人的论述以 的关系比喻 的关系,切中要害,令人警觉。

有善始者实繁,能克终者盖寡

设问

能否恭俭下人是事业成败的关键

水和舟

民和君

善始者实繁, 克终者盖寡

取江山

守江山

对比论证

在殷忧 必竭诚以待人

胡越为一体

既得志 则纵情以傲物

骨肉为行路

载舟覆舟

所宜深慎

比喻论证

君人者,诚 能 见 可欲,则思知足以自戒;将有所作,则思知止

以安人;念高危,则思谦冲 而自 牧; 惧满溢,则思江海而下百川;

乐 盘游, 则思 三驱 以 为度; 忧懈怠,则思慎始而敬终;

虑 壅 蔽,则思虚心以纳下;想谗邪,则思正身以黜恶;

恩所加,则思 无 因喜以谬赏;罚所及,则思无因怒而滥刑。

名作动,统治

如果

贪图的东西

建造、兴建

使…安宁

约束

骄傲自满

名作动,居于…之下

以…为乐

猎网只布三面

谨慎地把事情做完

堵塞

考虑到

使…端正

排斥、罢免

通“毋”

1、见可欲,则思知足以自戒;

2、将有所作,则思知止以安人;

3、念高危,则思谦冲而自牧;

4、惧满溢,则思江海而下百川;

5、乐盘游,则思三驱以为度;

1、看见很想得到的东西,就想到知足以警戒自己;

2、将要大兴土木,就想到要适可而止以使百姓安宁;

3、考虑到帝位高危,就想到要保持谦虚,约束自己;

4、害怕骄傲自满,就想到江海居于百川的下游;

5、喜欢打猎游乐,就想到网开一面,以此作为限度;

6、忧懈怠,则思慎始而敬终;

7、虑壅蔽,则思虚心以纳下;

8、想谗邪,则思正身以黜恶;

9、恩所加,则思无因喜以谬赏;

10、罚所及,则思无因怒而滥刑。

6、担心意志懈怠,就想到做事情自始至终都要谨慎;

7、忧虑会受蒙蔽,就想到虚心接纳下属的意见;

8、害怕谗佞奸邪,就想到端正自身以斥退邪恶小人;

9、加恩于人时,就想到不要因为一时高兴而赏赐不当;

10、施行刑罚时,就想到不要因为正在发怒而滥施刑罚。

一、见可欲

二、将有作

三、念高危

四、惧满溢

五、乐盘游

六、忧懈怠

七、虑雍蔽

八、想谗邪

九、恩所加

十、罚所及

思知足以自戒(克制欲望)

思知止以安人(适可而止)

思谦冲以自牧(谦虚自养)

思江海下百川(广开言路)

思三驱以为度(三面为限)

思慎始而敬终(慎始慎终)

思虚心以纳下(虚心纳谏)

思正身以黜恶(端身黜恶)

思无因喜以谬赏(奖赏得当)

思无因怒而滥刑(用刑有度)

戒奢侈

戒骄傲

戒纵欲

戒蒙蔽

戒不公

(生活)

(待人)

(处事)

(用人)

(执法)

十思的主要内容是什么?

十思可以归纳为几戒?

十思(由什么→想到什么)

思考:“十思”与第一段的观点有何联系?

答:“十思”是“积德义”的具体内容。

总此十思,弘 兹 九德。 简能而任之, 择善而从之。

则智者尽其谋, 勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。文武争驰,

君臣无事,可以尽豫游之乐,可以养松乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化。

何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏 无为 之大道哉!

使动词 使……广大

九种德行

选拔

形做名有能力的人

形做名好的建议

形做动用尽

竭尽

散播、扩大 仁爱

献出

忧烦的事情

出游

颐养据说是上古两位仙人:赤松子、王子乔

教化

管理

奴役

损毁

道家主张,顺其自然

使……劳

全面地做到这十件应该深思的事,发扬光大“九德”的修养。选拔有才能的人而任用他,选择好的意见而采纳它,那么有智慧的人就能充分献出他们的谋略;勇敢的人就能完全尽到他的力量;仁爱的人就能洒播他的恩惠,诚信的就能献出他的忠诚,文臣武将争着做好自己的事情,君臣就没有多少烦扰的事,国君就可以尽情享受出巡游玩的快乐,享有神仙一样的长寿。或演奏琴瑟,或垂衣拱手,不必多说,百姓就可得到教化。为什么一定自己劳神费思,代替百官管理职事,劳损自己的耳目,毁坏无为而治的最高境界呢?

除十思外, 还要

1.宏九德

2.选拔任用人才

3.听从善言

智者尽其谋

勇者竭其力

仁者播其惠

信者效其忠

文武

并用

垂拱

而治

再读第三段落

君人者,诚能:见可欲,则思知足以自戒;将有所作,则思知止以安人;念高危,则思谦冲以自牧;惧满溢,则思江海而下百川;乐盘游,则思三驱以为度;忧懈怠,则思慎始而敬终;虑壅蔽,则思虚心以纳下;惧谗邪,则思正身以黜恶;恩所加,则思无因喜以谬赏;罚所及,则思无因怒而滥刑。 总此十思,宏兹九德。简能而任之,择善而从之,则智者尽其谋,勇者竭其力,仁者播其惠,信者效其忠。文武争驰,君臣无事,可以尽豫游之乐,可以养松乔之寿,鸣琴垂拱,不言而化。何必劳神苦思,代下司职,役聪明之耳目,亏无为之大道哉!

总结第三段落:

提出“十思”的具体内容,并指出做到“十思”的结果。

全文结构

求木之长者,必固其根本

欲流之远者,必浚其泉源

思国之安者,必积其德义

源不深而望流之远

根不固而求木之长

德不厚而思国之安

(正)

(反)

中心论点:居安思危,戒奢以俭

取江山

守江山

在殷忧,必竭诚以待人

既得志,则纵情以傲物

提出“十思“的具体建议

见可欲……

将有作……

念高危……

惧满盈……

乐盘游……

忧懈怠……

虑壅蔽……

惧谗邪……

恩所加……

罚所及……

思

人君当思

居安思危,戒奢以俭

为什么思

载舟覆舟,所宜深慎

思些什么

诚能十思,垂拱而治

提出问题

分析问题

解决问题

魏征以政治家特有的敏锐眼力,抓住了唐太宗“忘本”“忘危”等根本问题,从生活、修养、用人、执法四个方面提出了“十思”,意在以“思”治“忘”。奏议用“思”字贯穿始终,阐明了国君要“积其德义”“居安思危”“戒奢以俭”的道理。

写作特点

⑴?比喻论证,生动形象。

⑵?正反对比论证,加强说服力。

⑶?语言朴实雄健。

⑷富有强大的逻辑力量。

文本特色

骈

体

文

1、句式对仗,整散结合

2、音律和谐,富于节奏,平仄协调

3、用典与藻饰(比喻、排比)

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

①妙在思路上

②妙在论证上

③妙在目的上

④妙在语言上

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

①妙在思路上:魏征以敢于直言进谏著称,而本文又意在劝唐太宗居安思危,戒奢以俭,积其德义。为此,作者反复申述论说。先说明“居安思危,戒奢以俭”的重要性,深入浅出;继以历史经验证之,说明德义的有无关乎人心向背和政权安危,振聋发聩; 再谈及具体做法, 指明实现理想政治的正确途径, 语重心长。先开门见山指出中心观点,再深入浅出分析“思”之重要性,而后具体阐述 “十思”。

②妙在论证上:本文所运用的论证方法主要是比喻论证和对比论证。文中用了大量生动的比喻, 借以阐发治国安民的思想,言简意赅,具有很强的说服力。如文章开篇谈论治国要注重“积其德义”这一根本原则时, 从两个方面比喻论证,即“求木之长者, 必固其根本”和“欲流之远者,必浚其泉源”。同样, 魏征以水可以载舟也可以覆舟来比喻人民的力量的重要性。文中正反对比论证, 增强了说服力。正反对比论证集中在一、二自然段, 如第二段中“善始者实繁,克终者盖寡”一繁一寡, 触动唐太宗的心肠。

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

③妙在目的上:作为一个身居要职的高层官员, 为了使李唐王朝国泰民安,他表现出的高度的责任感、使命感以及政治家清醒的头脑和对时事敏锐的洞察力,无一不令人敬仰。《谏太宗十思疏》的上奏,正值繁荣的“贞观之治”时期,魏征以其敏锐的眼光洞察到了唐太宗逐渐 滋长的贪图享乐的思想,并且敢于犯颜直谏。貌似无礼的忠心耿耿, 受到了唐太宗的高度重视,也得到了高度的评价。

分析《谏太宗十思疏》高明的劝谏艺术

④妙在语言上:魏征在进谏时,有着清醒的头脑。他虽然知道唐太宗懂得“忠言逆耳利于行”,但在等级森严的封建时代,他没有因唐太宗对自己的赏识而得意忘形,仍是坚持一贯的谨言慎行。在《谏太宗十思疏》中,魏征为了劝谏唐太宗克服贪图享乐的思想,时刻都没有忘记唐太宗与自己的主仆、君臣关系,在文中称自己“下愚”,尊称皇帝为“明哲”,表明自己观点说“臣闻”(而非臣以为)。这些用语,动之以情,晓之以理,表意委婉而又通达。此外,本文语言骈句散句结合,华美流畅,亦是一大特色之一。

同课章节目录

- 第一单元

- 1(子路、曾皙、冉有、公西华侍坐 * 齐桓晋文之事 庖丁解牛)

- 2 烛之武退秦师

- 3 *鸿门宴

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 窦娥冤(节选)

- 5 雷雨(节选)

- 6 *哈姆莱特(节选)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(青蒿素:人类征服疾病的一小步 * 一名物理学家的教育历程)

- 8 *中国建筑的特征

- 9 说“木叶”

- 单元学习任务

- 第四单元 信息时代的语文生活

- 学习活动

- 第五单元

- 10(在《人民报》创刊纪念会上的演说 在马克思墓前的讲话)

- 11(谏逐客书 *与妻书)

- 单元学习任务

- 第六单元

- 12 祝福

- 13(林教头风雪山神庙 * 装在套子里的人)

- 14(促织 * 变形记(节选))

- 单元学习任务

- 第七单元 整本书阅读

- 《红楼梦》

- 第八单元

- 15(谏太宗十思疏 * 答司马谏议书)

- 16(阿房宫赋 * 六国论)

- 单元学习任务

- 古诗词诵读

- 登岳阳楼

- 桂枝香·金陵怀古

- 念奴娇·过洞庭

- 游园([皂罗袍])