第九单元《当代世界发展的特点与主要趋势》检测题

文档属性

| 名称 | 第九单元《当代世界发展的特点与主要趋势》检测题 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 314.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-25 08:46:23 | ||

图片预览

文档简介

《当代世界发展的特点与主要趋势》检测题

一、单选题

1.20世纪90年代,随着两极格局的解体,经济因素在国际关系中的作用空前突出。随着北美、亚太、西欧经济区域化的发展,形成了三大区域性组织。对这三大区域性组织阐述合理的是( )

①欧盟是目前最有成效、一体化程度最高的区域性集团

②北美自由贸易区是世界上第一个由发达国家和发展中国家组成的经济集团

③亚太经合组织是本地区最有影响的经济论坛

④三大区域组织相互依赖、相互斗争,各成员国仅限于经济合作

A.①②③ B.①② C.①③④ D.②③④

2.《马斯待里赫特条约》被认为是“自1957年《罗马条约》以来最为重要的里程碑”。这是因为《马斯特里赫特条约》的签署使欧洲一体化

A.从彼此对立到开始走向了联合 B.从自上而下推动到自下而上推动

C.成员从少到多,規模从小到大 D.从经济联合到经济政治军事联合

3.一个国际性经济组织的建立与运行,体现出“南北共存性”“一国主导性”“经济互补性”等特征,该经济组织的标志是

A.B.C.D.

4.“决策不是通过谈判完成,而是通过高官会——部长级会议——领导人非正式会议逐级协商取得一致……这些成果是集体意志的体现,但不是协议,也不是条约,不具备法律约束力。”下列属于该组织“集体意志的体现”的是

A.《北美自由贸易协定》B.《经济展望声明》C.《关税与贸易总协定》D.《罗马条约》

5.下列示意图中,“?”处最合适的内容是

A.不结盟运动兴起B.欧洲共同体的形成C.世界多极化趋势出现D.美、日、西欧三足鼎立的出现

6.观察如图,指出该区域经济合作组织的主要特点是

A.首个由发达国家和发展中国家组成的自贸区

B.实行共同的经济货币、外交和安全合作策略

C.构筑起面向全球的多边经济贸易和货币体制

D.以跨区域政府间定期聚会的论坛为存在形式

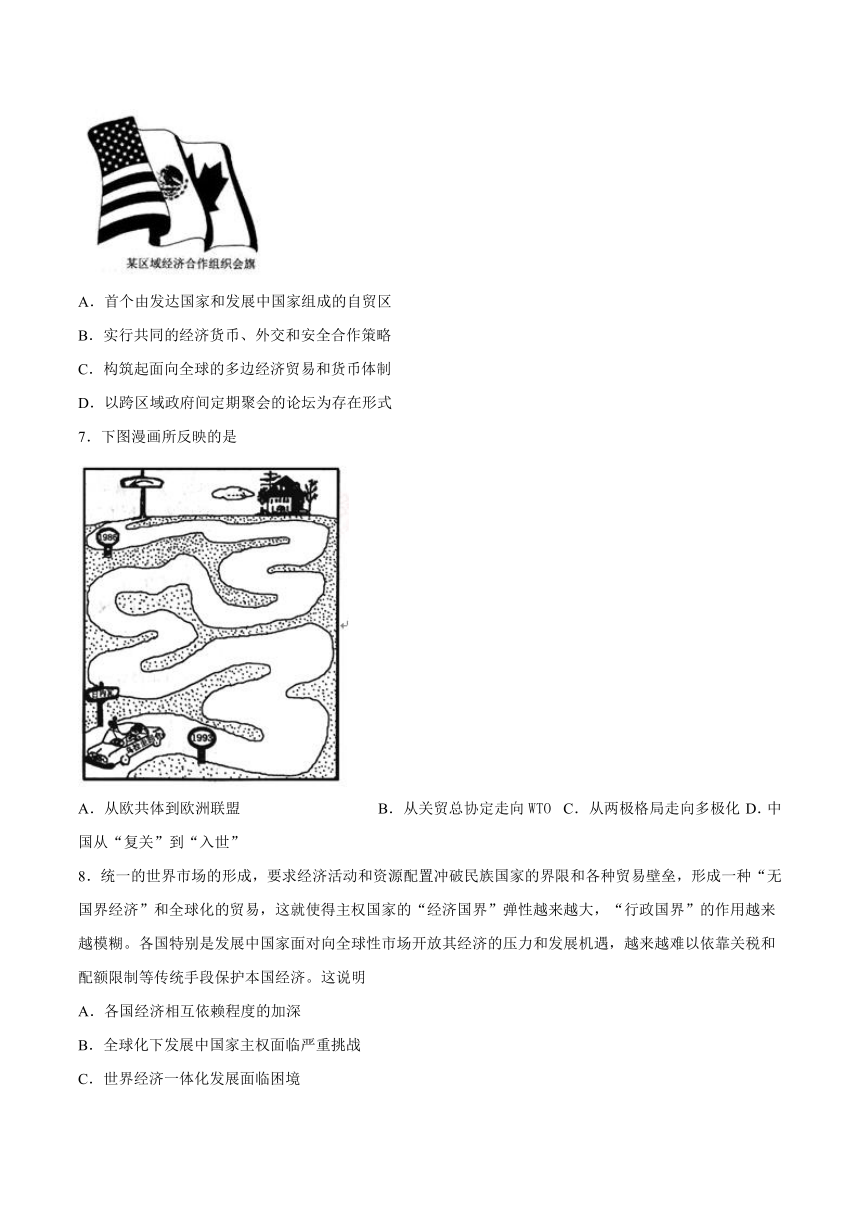

7.下图漫画所反映的是

A.从欧共体到欧洲联盟 B.从关贸总协定走向WTO C.从两极格局走向多极化 D.中国从“复关”到“入世”

8.统一的世界市场的形成,要求经济活动和资源配置冲破民族国家的界限和各种贸易壁垒,形成一种“无国界经济”和全球化的贸易,这就使得主权国家的“经济国界”弹性越来越大,“行政国界”的作用越来越模糊。各国特别是发展中国家面对向全球性市场开放其经济的压力和发展机遇,越来越难以依靠关税和配额限制等传统手段保护本国经济。这说明

A.各国经济相互依赖程度的加深

B.全球化下发展中国家主权面临严重挑战

C.世界经济一体化发展面临困境

D.市场力量的全球扩张制约国家权力边界

9.如表20世纪60年代的国际组织(部分)

上表可以用来说明,20世纪60年代

A.能源合作是国际合作的主流B.两极格局受到一定程度冲击

C.全球有序贸易新时期的开启D.第三世界国家面临巨大挑战

10.下表反映了经济全球化的现象,其产生的积极影响主要是

厂商/合作者

产品/服务

成本

苹果(APPle美)

设计

—

东芝Toshiba(日)

内存、触摸屏

$40.00

三星Samsung(韩)

应用处理器

$14.46

英飞凌Infineon(德)

相机组件、GPS接收器

$11.80

富士康Foxconn(中)

组装

≤$6.50

注:$是美元的简称

A.利于产业结构的调整B.推动信息技术的更新C.促进中国经济迅速发展D.利于资源的优化配置

11.面对当今世界众多共同的挑战,中国秉持共商共建共享的全球治理观,正积极参与全球治理体系的改革和建设,不断贡献中国智慧和力量。全球治理中国方案的提出,有利于

①倡导国际关系民主化②提供新的发展道路选择③构建人类命运共同体④重新调整世界统治秩序

A.①④B.①②③C.①③④D.①②③④

12.下表是20世纪以来,世界各地反全球化运动的部分事件。这表明

A.贫富差距引发了世界反全球化运动 B.反全球化运动符合了各国利益需要

C.全球化加剧了各国社会阶层的分化 D.全球化加剧竞争中各方利益的失衡

13.二战后,美国在世界经济全球化和区域集团化发展进程中扮演了重要角色,是多个国际性和区域性组织的领导者。美国未参加的组织有

A.联合国 B.世界贸易组织

C.欧洲联盟 D.国际货币基金组织

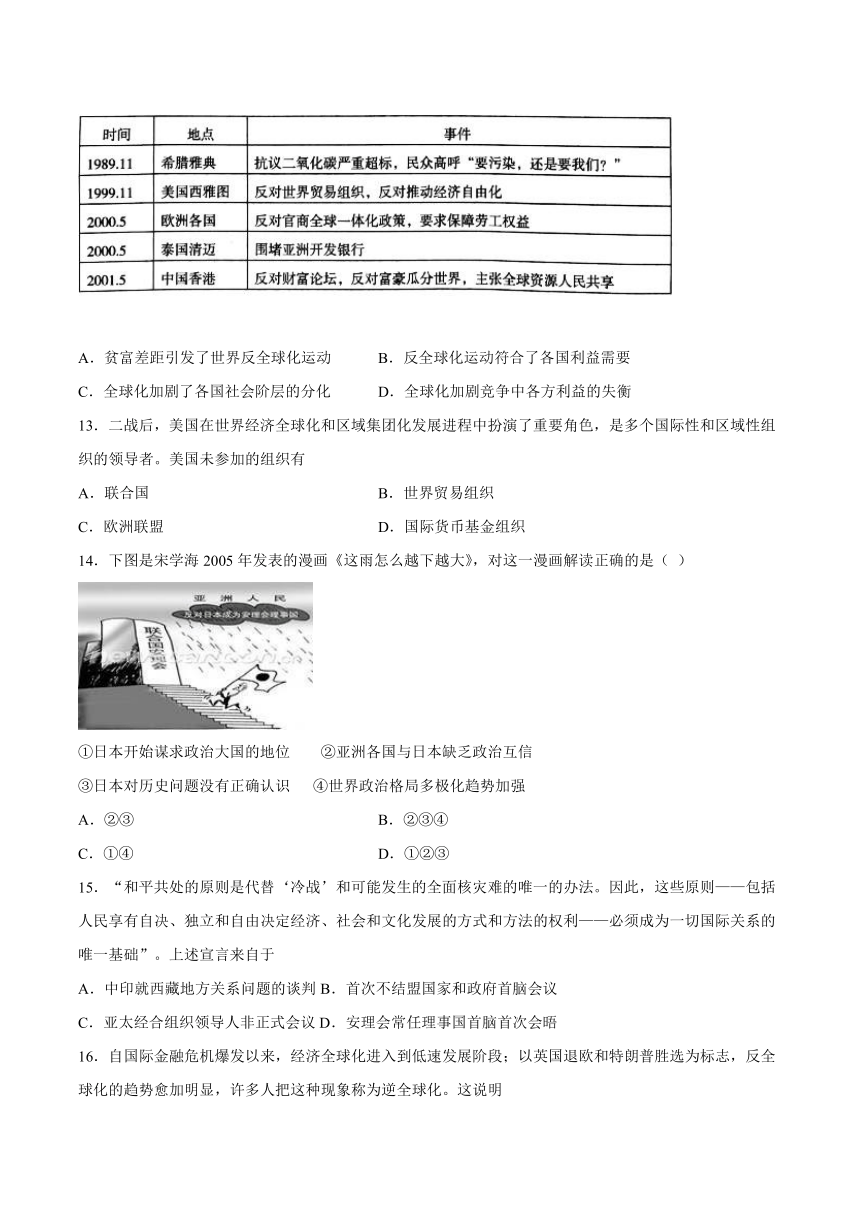

14.下图是宋学海2005年发表的漫画《这雨怎么越下越大》,对这一漫画解读正确的是( )

①日本开始谋求政治大国的地位 ②亚洲各国与日本缺乏政治互信

③日本对历史问题没有正确认识 ④世界政治格局多极化趋势加强

A.②③ B.②③④

C.①④ D.①②③

15.“和平共处的原则是代替‘冷战’和可能发生的全面核灾难的唯一的办法。因此,这些原则——包括人民享有自决、独立和自由决定经济、社会和文化发展的方式和方法的权利——必须成为一切国际关系的唯一基础”。上述宣言来自于

A.中印就西藏地方关系问题的谈判B.首次不结盟国家和政府首脑会议

C.亚太经合组织领导人非正式会议D.安理会常任理事国首脑首次会晤

16.自国际金融危机爆发以来,经济全球化进入到低速发展阶段;以英国退欧和特朗普胜选为标志,反全球化的趋势愈加明显,许多人把这种现象称为逆全球化。这说明

A.区域集团化发展严重受阻 B.经济全球化并非一帆风顺

C.逆全球化现象日益严重 D.冷战思维意识依然存在

17.欧洲债务危机发生以来,南欧国家在欧元区的经济话语权尽失,被迫按照北方国家的要求实施财政紧缩政策和结构改革,甚至被迫接受北方国家的监督,经济主权受到较大侵蚀,沦为欧盟内的二等国家。这一现象表明

A.欧盟内部的离心力加强 B.欧盟力量重心向北方倾斜

C.主权让渡的原则被打破 D.债务危机威胁欧盟的安全

18.美国等发达国家是全球化运动的主要倡导者和最大受惠国。然而近些年来,反全球化的主要力量却来自发达国家。这是因为

A.国际经济新秩序已经建立 B.第三世界的不断崛起

C.西方社会的阶层分化加剧 D.多极化趋势日益明显

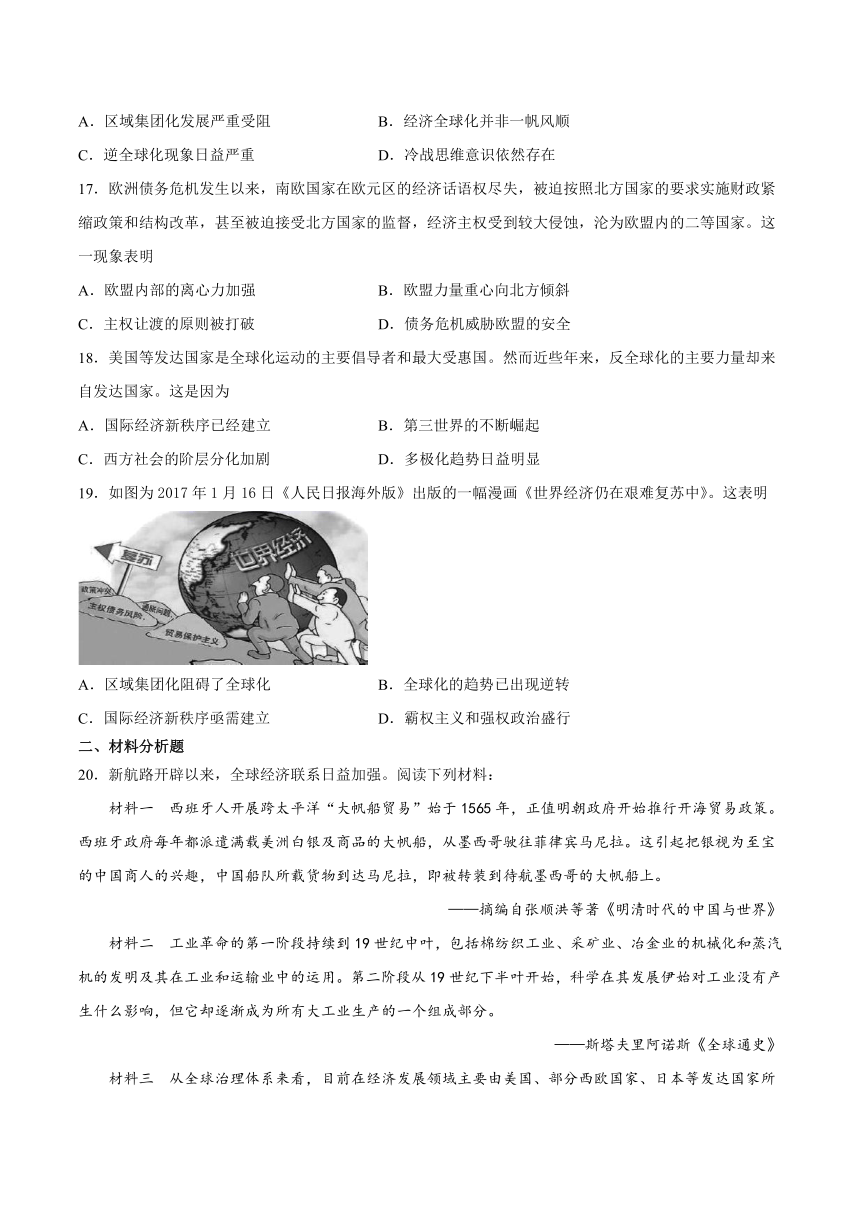

19.如图为2017年1月16日《人民日报海外版》出版的一幅漫画《世界经济仍在艰难复苏中》。这表明

A.区域集团化阻碍了全球化 B.全球化的趋势已出现逆转

C.国际经济新秩序亟需建立 D.霸权主义和强权政治盛行

二、材料分析题

20.新航路开辟以来,全球经济联系日益加强。阅读下列材料:

材料一 西班牙人开展跨太平洋“大帆船贸易”始于1565年,正值明朝政府开始推行开海贸易政策。西班牙政府每年都派遣满载美洲白银及商品的大帆船,从墨西哥驶往菲律宾马尼拉。这引起把银视为至宝的中国商人的兴趣,中国船队所载货物到达马尼拉,即被转装到待航墨西哥的大帆船上。

——摘编自张顺洪等著《明清时代的中国与世界》

材料二 工业革命的第一阶段持续到19世纪中叶,包括棉纺织工业、采矿业、冶金业的机械化和蒸汽机的发明及其在工业和运输业中的运用。第二阶段从19世纪下半叶开始,科学在其发展伊始对工业没有产生什么影响,但它却逐渐成为所有大工业生产的一个组成部分。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 从全球治理体系来看,目前在经济发展领域主要由美国、部分西欧国家、日本等发达国家所主导。……筹建亚投行是中国首次以规则制定者的身份参与全球经济治理,不仅提高了发展中国家在全球经济治理的话语权,也是中国承担更多国际责任的一个体现。

——国际在线网(2016年1月14日)

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概括“大帆船贸易”兴起的主要条件。

(2)据材料二并结合所学知识,指出“第一阶段”在棉纺织业和交通运输业的主要发明,概括“第二阶段”的主要特点。

(3)据材料三,指出当前经济全球化的特点及发展中国家在经济全球化中地位的变化。

(4)综合上述材料,谈谈中国应如何应对经济全球化浪潮。

21. 阅读下列材料,回答问题

材料一 朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》等

材料二 党的十八大以来,中国政府以构建人类命运共同体为目标,积极开展主场外交,深度参与全球治理,频频提出中国方案。人类命运共同体理念继承和发展了我们党几代中央领导集体一以贯之的中国和平外交思想,也是基干对当今世界大势的准确把握而具有极强的现实针对性。这一目标不仅反映了中国国家利益的追求,同时也契合了世界各国人民对于和平发展的共同诉求。近年来,中国政府在构建人类命运共同体理念引领下,致力于探索打造和平发展,互利共赢的国际合作新模式,承担起越来越大的国际责任,发挥着越来越大的作用。

——摘编自赵晓春《人类命运共同体引领下的中国外交创新》

(1)根据材料一概括朝贡体系的特点。并结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

(2)结合材料一、二,指出古代朝贡体系与人类命运共同体理念在“国际意识”上的不同之处,并谈谈你对人类命运共同体理念“具有极强的现实针对性”的理解。

22.阅读下列材料,回答问题:

材料一 第二次世界大战后期,在雅尔塔等国际会议上,美、英、苏等国讨论了结束战争、处理战争留问题和战后和平等问题,达成了若干协议。这样,以美苏为主导的国际关系新体系——雅尔塔体系确立。它奠定了战后世界两极格局的框架……二战后,西欧和日本衰落,美国成为资本主义世界的霸主。苏联的实国不断增强,社会主义国家在世界上的影响日益增大,引起了西方国家特别是美国的敌视。美苏两国在社会制度和国家利益上的矛盾也日益加剧,苏联成为美国称霸世界的最大障碍。

——人教版《历史》必修

材料二:

背景

苏联解体,冷战结束

一超

美国成为世界上唯一的超级大国。

多强

欧盟成为世界上最大的经济实体。

日本崛起,成为经济大国,并谋求政治大国地位。

苏联解体后,俄罗斯仍不失为大国。

中国在建设中国特色的社会主义道路上取得重大成就。

材料三:当今世界,欧盟已成为国际舞台上一支不可轻视的力量……在伊拉克问题从危机到战争的演变过程中,欧盟国家中法国和德国都是反对美国单方面解决伊拉克问题的主要力量。在伊拉克战后重建问题上,法、德、也强调要加强联合国的作用。

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,回答第二次世界大战后两极格局正式形成的标志是什么?这一格局中存在着哪些基本矛盾?

(2)材料二反映出世界格局发生了哪些重大变化?

(3)根据材料三和所学知识,分析欧盟在一些重要国际问题上为什么会同美国不一致?

(4)综合以上材料,简要说明决定国际关系发展变化的主导因素。

23. 阅读下列材料,回答问题。

材料一1493年5月,为解决对外探险中国家之间的争执,教皇亚历山大六世规定,以佛得角群岛之西约500公里的大西洋上划界(史称“教皇子午线”),线东新“发现”的土地属于一国,线西的归另一国。1494年,两国又签订了托得西拉斯条约,将这条线向西移动了约1300公里。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(1)依据材料一内容和时间来判断,这“两国”最有可能是

A.葡萄牙和西班牙B.荷兰和英国C.英国和法国D.英国和美国

(2)结合所学,概述15世纪末以来欧洲国家“对外探险”对世界产生的主要影响。

材料二:早在13、14世纪,连接欧亚非地区的世界贸易网已经形成,欧洲在其中一直处于边缘地位。这不仅因为欧洲的经济总量远远无法与亚洲的中国、印度相比,还由于欧洲人在从亚洲输入香料、丝绸、瓷器、棉织品等商品时,能向亚洲销售的产品极少,多数情况下只能以金、银等贵金属交易,欧洲的贵金属货币日益紧缺。16世纪欧洲在世界经济贸易中的这种处境开始改善。但一直到18世纪,原有的世界经济贸易格局仍没有改变。……到19世纪欧洲终于成为世界经济贸易的中心。

——据弗兰克《白银资本:重视经济全球化中的东方》等

(3)依据材料二,指出13到18世纪在世界经济贸易中居优势地位的是哪个地区?概括其主要的优势条件。

(4)结合所学,指出促成“16世纪欧洲在世界经济贸易中的这种处境开始改善,19世纪欧洲终于成为世界经济贸易中心”的主要历史大事有哪些?

材料三在上个世纪70年代中期经济全球化刚刚起步之时,中国开始改革开放;上个世纪90年代初经济全球化潮流真正形成之时,中国深化改革扩大开放;本世纪初经济全球化加速扩张之时,中国入世全面融入经济全球化潮流。在经济全球化发展的三个重要转折点,中国踩着历史的节奏,每一步都没有落空。

——摘编自《中国经济时报》

(5)依据材料三并结合所学知识,指出上个世纪90年代初和本世纪初,中国政府采取哪些重大举措深化改革扩大开放,全面融入经济全球化潮流?从中可以总结出哪些成功的经验?

参考答案

1.A 2.D 3.D 4.B 5.C 6.A 7.B 8.D 9.B 10.D 11.B 12.D 13.C 14.B 15.B 16.B 17.B 18.C 19.C

20.(1)主要条件:新航路开辟;西班牙殖民扩张;明朝开海贸易政策;中国商人积极参与。

(2)主要发明:珍妮纺纱机、蒸汽机车、轮船。特点:科学和技术紧密结合。

(3)特点:以发达国家为主导。变化:发展中国家的话语权有所提高。。

(4)建议:积极参与经济全球化;提高科技创新能力增强自身竞争力;积极参与国际经济规则制定。

21.(1)特点:以儒家价值为基础的的区域性国际体系;与中华帝国具有君、臣等级色彩;结构稳定,持续时间长;形成政治、经济和文化的多重制度性联系;崇尚睦邻友好。

原因:鸦片战争前后西方工业革命以来殖民扩张的冲击;体系内在的缺陷,如厚往薄来的封贡体制;清朝国力的衰落;周边国家和地区的发展等;(必须从内、外两方分析,。

(2)不同:前者追求“万邦来朝”的天朝上国意识(中心意识);后者致力于探索“和平发展、互利共赢”的国际合作新模式,解决人类前途命运的重大问题。

理解:世界全球化迅猛发展,和平与发展成为时代主题;改革开放以来,中国经济高速发展,综合国力迅速提升;构建人类命运共同体既是中国国家利益的要求,也是世界各国人民的共同诉求。当今世界依然面临着“和平赤字”“发展赤字”“治理赤字”的严峻挑战;

22.(1)标志:华约组织的建立。基本矛盾:资本主义和社会主义两大阵营之间的矛盾;美苏之间的矛盾。

(2)变化:世界格局由两极向多极化方向发展。

(3)原因:随着经济实力的增强,欧盟力图恢复自己在国际政治事务中的重要地位;抵制美国建立单极世界的图谋。

(4) 因素:包括政治、经济、军事在内的国家综合实力。

23.(1)A。

(2)影响:促使世界逐渐连成整体,推动世界市场的雏形出现。

(3)地区:亚洲。条件:经济总量大,出口的商品品种丰富。

(4)大事:开辟新航路(或“地理大发现”),工业革命。

(5)举措:中共十四大提出建立社会主义市场经济体制(或开发开放上海浦东,中国正式加入亚太经合组织);中国正式加入世界贸易组织。

经验:坚持以经济建设为中心;坚持改革开放;坚持解放思想;从中国国情出发适时调整政策;顺应世界潮流,抓住发展机遇,积极融入经济全球化。

一、单选题

1.20世纪90年代,随着两极格局的解体,经济因素在国际关系中的作用空前突出。随着北美、亚太、西欧经济区域化的发展,形成了三大区域性组织。对这三大区域性组织阐述合理的是( )

①欧盟是目前最有成效、一体化程度最高的区域性集团

②北美自由贸易区是世界上第一个由发达国家和发展中国家组成的经济集团

③亚太经合组织是本地区最有影响的经济论坛

④三大区域组织相互依赖、相互斗争,各成员国仅限于经济合作

A.①②③ B.①② C.①③④ D.②③④

2.《马斯待里赫特条约》被认为是“自1957年《罗马条约》以来最为重要的里程碑”。这是因为《马斯特里赫特条约》的签署使欧洲一体化

A.从彼此对立到开始走向了联合 B.从自上而下推动到自下而上推动

C.成员从少到多,規模从小到大 D.从经济联合到经济政治军事联合

3.一个国际性经济组织的建立与运行,体现出“南北共存性”“一国主导性”“经济互补性”等特征,该经济组织的标志是

A.B.C.D.

4.“决策不是通过谈判完成,而是通过高官会——部长级会议——领导人非正式会议逐级协商取得一致……这些成果是集体意志的体现,但不是协议,也不是条约,不具备法律约束力。”下列属于该组织“集体意志的体现”的是

A.《北美自由贸易协定》B.《经济展望声明》C.《关税与贸易总协定》D.《罗马条约》

5.下列示意图中,“?”处最合适的内容是

A.不结盟运动兴起B.欧洲共同体的形成C.世界多极化趋势出现D.美、日、西欧三足鼎立的出现

6.观察如图,指出该区域经济合作组织的主要特点是

A.首个由发达国家和发展中国家组成的自贸区

B.实行共同的经济货币、外交和安全合作策略

C.构筑起面向全球的多边经济贸易和货币体制

D.以跨区域政府间定期聚会的论坛为存在形式

7.下图漫画所反映的是

A.从欧共体到欧洲联盟 B.从关贸总协定走向WTO C.从两极格局走向多极化 D.中国从“复关”到“入世”

8.统一的世界市场的形成,要求经济活动和资源配置冲破民族国家的界限和各种贸易壁垒,形成一种“无国界经济”和全球化的贸易,这就使得主权国家的“经济国界”弹性越来越大,“行政国界”的作用越来越模糊。各国特别是发展中国家面对向全球性市场开放其经济的压力和发展机遇,越来越难以依靠关税和配额限制等传统手段保护本国经济。这说明

A.各国经济相互依赖程度的加深

B.全球化下发展中国家主权面临严重挑战

C.世界经济一体化发展面临困境

D.市场力量的全球扩张制约国家权力边界

9.如表20世纪60年代的国际组织(部分)

上表可以用来说明,20世纪60年代

A.能源合作是国际合作的主流B.两极格局受到一定程度冲击

C.全球有序贸易新时期的开启D.第三世界国家面临巨大挑战

10.下表反映了经济全球化的现象,其产生的积极影响主要是

厂商/合作者

产品/服务

成本

苹果(APPle美)

设计

—

东芝Toshiba(日)

内存、触摸屏

$40.00

三星Samsung(韩)

应用处理器

$14.46

英飞凌Infineon(德)

相机组件、GPS接收器

$11.80

富士康Foxconn(中)

组装

≤$6.50

注:$是美元的简称

A.利于产业结构的调整B.推动信息技术的更新C.促进中国经济迅速发展D.利于资源的优化配置

11.面对当今世界众多共同的挑战,中国秉持共商共建共享的全球治理观,正积极参与全球治理体系的改革和建设,不断贡献中国智慧和力量。全球治理中国方案的提出,有利于

①倡导国际关系民主化②提供新的发展道路选择③构建人类命运共同体④重新调整世界统治秩序

A.①④B.①②③C.①③④D.①②③④

12.下表是20世纪以来,世界各地反全球化运动的部分事件。这表明

A.贫富差距引发了世界反全球化运动 B.反全球化运动符合了各国利益需要

C.全球化加剧了各国社会阶层的分化 D.全球化加剧竞争中各方利益的失衡

13.二战后,美国在世界经济全球化和区域集团化发展进程中扮演了重要角色,是多个国际性和区域性组织的领导者。美国未参加的组织有

A.联合国 B.世界贸易组织

C.欧洲联盟 D.国际货币基金组织

14.下图是宋学海2005年发表的漫画《这雨怎么越下越大》,对这一漫画解读正确的是( )

①日本开始谋求政治大国的地位 ②亚洲各国与日本缺乏政治互信

③日本对历史问题没有正确认识 ④世界政治格局多极化趋势加强

A.②③ B.②③④

C.①④ D.①②③

15.“和平共处的原则是代替‘冷战’和可能发生的全面核灾难的唯一的办法。因此,这些原则——包括人民享有自决、独立和自由决定经济、社会和文化发展的方式和方法的权利——必须成为一切国际关系的唯一基础”。上述宣言来自于

A.中印就西藏地方关系问题的谈判B.首次不结盟国家和政府首脑会议

C.亚太经合组织领导人非正式会议D.安理会常任理事国首脑首次会晤

16.自国际金融危机爆发以来,经济全球化进入到低速发展阶段;以英国退欧和特朗普胜选为标志,反全球化的趋势愈加明显,许多人把这种现象称为逆全球化。这说明

A.区域集团化发展严重受阻 B.经济全球化并非一帆风顺

C.逆全球化现象日益严重 D.冷战思维意识依然存在

17.欧洲债务危机发生以来,南欧国家在欧元区的经济话语权尽失,被迫按照北方国家的要求实施财政紧缩政策和结构改革,甚至被迫接受北方国家的监督,经济主权受到较大侵蚀,沦为欧盟内的二等国家。这一现象表明

A.欧盟内部的离心力加强 B.欧盟力量重心向北方倾斜

C.主权让渡的原则被打破 D.债务危机威胁欧盟的安全

18.美国等发达国家是全球化运动的主要倡导者和最大受惠国。然而近些年来,反全球化的主要力量却来自发达国家。这是因为

A.国际经济新秩序已经建立 B.第三世界的不断崛起

C.西方社会的阶层分化加剧 D.多极化趋势日益明显

19.如图为2017年1月16日《人民日报海外版》出版的一幅漫画《世界经济仍在艰难复苏中》。这表明

A.区域集团化阻碍了全球化 B.全球化的趋势已出现逆转

C.国际经济新秩序亟需建立 D.霸权主义和强权政治盛行

二、材料分析题

20.新航路开辟以来,全球经济联系日益加强。阅读下列材料:

材料一 西班牙人开展跨太平洋“大帆船贸易”始于1565年,正值明朝政府开始推行开海贸易政策。西班牙政府每年都派遣满载美洲白银及商品的大帆船,从墨西哥驶往菲律宾马尼拉。这引起把银视为至宝的中国商人的兴趣,中国船队所载货物到达马尼拉,即被转装到待航墨西哥的大帆船上。

——摘编自张顺洪等著《明清时代的中国与世界》

材料二 工业革命的第一阶段持续到19世纪中叶,包括棉纺织工业、采矿业、冶金业的机械化和蒸汽机的发明及其在工业和运输业中的运用。第二阶段从19世纪下半叶开始,科学在其发展伊始对工业没有产生什么影响,但它却逐渐成为所有大工业生产的一个组成部分。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料三 从全球治理体系来看,目前在经济发展领域主要由美国、部分西欧国家、日本等发达国家所主导。……筹建亚投行是中国首次以规则制定者的身份参与全球经济治理,不仅提高了发展中国家在全球经济治理的话语权,也是中国承担更多国际责任的一个体现。

——国际在线网(2016年1月14日)

请回答:

(1)据材料一并结合所学知识,概括“大帆船贸易”兴起的主要条件。

(2)据材料二并结合所学知识,指出“第一阶段”在棉纺织业和交通运输业的主要发明,概括“第二阶段”的主要特点。

(3)据材料三,指出当前经济全球化的特点及发展中国家在经济全球化中地位的变化。

(4)综合上述材料,谈谈中国应如何应对经济全球化浪潮。

21. 阅读下列材料,回答问题

材料一 朝贡体系是公元前3世纪到公元19世纪末,在东亚、东南亚和中亚地区以儒家价值为基础而建构的国际关系体系。在这一体系中,朝贡国接受中华帝国朝廷的诘问并作出陈奏说明,并派人质、侍从来中国,以此表示臣服;还要定期向中华帝国朝廷进献贡品,中国要对其进行封赏以体现皇恩浩荡、天朝恩典。通过向中原王朝称臣纳贡,朝贡国从中原王朝获取巨大的经济利益,学习到先进的中原文化,获得中原王朝的安全保护。中原王朝的统治者通过“万邦来朝”的形式来彰显自身“德化来远”,以此证明自身统治的合法性。正是这种持续的相互需要,才使得朝贡体系能够维系千年之久……进入近代,在组织严密,实力雄厚的西方商业资本的冲击下,朝贡体系逐渐逊位,在19世纪后期最终解体

——摘编自简佳星《浅谈朝贡体系》等

材料二 党的十八大以来,中国政府以构建人类命运共同体为目标,积极开展主场外交,深度参与全球治理,频频提出中国方案。人类命运共同体理念继承和发展了我们党几代中央领导集体一以贯之的中国和平外交思想,也是基干对当今世界大势的准确把握而具有极强的现实针对性。这一目标不仅反映了中国国家利益的追求,同时也契合了世界各国人民对于和平发展的共同诉求。近年来,中国政府在构建人类命运共同体理念引领下,致力于探索打造和平发展,互利共赢的国际合作新模式,承担起越来越大的国际责任,发挥着越来越大的作用。

——摘编自赵晓春《人类命运共同体引领下的中国外交创新》

(1)根据材料一概括朝贡体系的特点。并结合材料和所学知识,分析这一体系走向解体的原因。

(2)结合材料一、二,指出古代朝贡体系与人类命运共同体理念在“国际意识”上的不同之处,并谈谈你对人类命运共同体理念“具有极强的现实针对性”的理解。

22.阅读下列材料,回答问题:

材料一 第二次世界大战后期,在雅尔塔等国际会议上,美、英、苏等国讨论了结束战争、处理战争留问题和战后和平等问题,达成了若干协议。这样,以美苏为主导的国际关系新体系——雅尔塔体系确立。它奠定了战后世界两极格局的框架……二战后,西欧和日本衰落,美国成为资本主义世界的霸主。苏联的实国不断增强,社会主义国家在世界上的影响日益增大,引起了西方国家特别是美国的敌视。美苏两国在社会制度和国家利益上的矛盾也日益加剧,苏联成为美国称霸世界的最大障碍。

——人教版《历史》必修

材料二:

背景

苏联解体,冷战结束

一超

美国成为世界上唯一的超级大国。

多强

欧盟成为世界上最大的经济实体。

日本崛起,成为经济大国,并谋求政治大国地位。

苏联解体后,俄罗斯仍不失为大国。

中国在建设中国特色的社会主义道路上取得重大成就。

材料三:当今世界,欧盟已成为国际舞台上一支不可轻视的力量……在伊拉克问题从危机到战争的演变过程中,欧盟国家中法国和德国都是反对美国单方面解决伊拉克问题的主要力量。在伊拉克战后重建问题上,法、德、也强调要加强联合国的作用。

请回答:

(1)根据材料一和所学知识,回答第二次世界大战后两极格局正式形成的标志是什么?这一格局中存在着哪些基本矛盾?

(2)材料二反映出世界格局发生了哪些重大变化?

(3)根据材料三和所学知识,分析欧盟在一些重要国际问题上为什么会同美国不一致?

(4)综合以上材料,简要说明决定国际关系发展变化的主导因素。

23. 阅读下列材料,回答问题。

材料一1493年5月,为解决对外探险中国家之间的争执,教皇亚历山大六世规定,以佛得角群岛之西约500公里的大西洋上划界(史称“教皇子午线”),线东新“发现”的土地属于一国,线西的归另一国。1494年,两国又签订了托得西拉斯条约,将这条线向西移动了约1300公里。

——摘编自吴于廑、齐世荣《世界史》

(1)依据材料一内容和时间来判断,这“两国”最有可能是

A.葡萄牙和西班牙B.荷兰和英国C.英国和法国D.英国和美国

(2)结合所学,概述15世纪末以来欧洲国家“对外探险”对世界产生的主要影响。

材料二:早在13、14世纪,连接欧亚非地区的世界贸易网已经形成,欧洲在其中一直处于边缘地位。这不仅因为欧洲的经济总量远远无法与亚洲的中国、印度相比,还由于欧洲人在从亚洲输入香料、丝绸、瓷器、棉织品等商品时,能向亚洲销售的产品极少,多数情况下只能以金、银等贵金属交易,欧洲的贵金属货币日益紧缺。16世纪欧洲在世界经济贸易中的这种处境开始改善。但一直到18世纪,原有的世界经济贸易格局仍没有改变。……到19世纪欧洲终于成为世界经济贸易的中心。

——据弗兰克《白银资本:重视经济全球化中的东方》等

(3)依据材料二,指出13到18世纪在世界经济贸易中居优势地位的是哪个地区?概括其主要的优势条件。

(4)结合所学,指出促成“16世纪欧洲在世界经济贸易中的这种处境开始改善,19世纪欧洲终于成为世界经济贸易中心”的主要历史大事有哪些?

材料三在上个世纪70年代中期经济全球化刚刚起步之时,中国开始改革开放;上个世纪90年代初经济全球化潮流真正形成之时,中国深化改革扩大开放;本世纪初经济全球化加速扩张之时,中国入世全面融入经济全球化潮流。在经济全球化发展的三个重要转折点,中国踩着历史的节奏,每一步都没有落空。

——摘编自《中国经济时报》

(5)依据材料三并结合所学知识,指出上个世纪90年代初和本世纪初,中国政府采取哪些重大举措深化改革扩大开放,全面融入经济全球化潮流?从中可以总结出哪些成功的经验?

参考答案

1.A 2.D 3.D 4.B 5.C 6.A 7.B 8.D 9.B 10.D 11.B 12.D 13.C 14.B 15.B 16.B 17.B 18.C 19.C

20.(1)主要条件:新航路开辟;西班牙殖民扩张;明朝开海贸易政策;中国商人积极参与。

(2)主要发明:珍妮纺纱机、蒸汽机车、轮船。特点:科学和技术紧密结合。

(3)特点:以发达国家为主导。变化:发展中国家的话语权有所提高。。

(4)建议:积极参与经济全球化;提高科技创新能力增强自身竞争力;积极参与国际经济规则制定。

21.(1)特点:以儒家价值为基础的的区域性国际体系;与中华帝国具有君、臣等级色彩;结构稳定,持续时间长;形成政治、经济和文化的多重制度性联系;崇尚睦邻友好。

原因:鸦片战争前后西方工业革命以来殖民扩张的冲击;体系内在的缺陷,如厚往薄来的封贡体制;清朝国力的衰落;周边国家和地区的发展等;(必须从内、外两方分析,。

(2)不同:前者追求“万邦来朝”的天朝上国意识(中心意识);后者致力于探索“和平发展、互利共赢”的国际合作新模式,解决人类前途命运的重大问题。

理解:世界全球化迅猛发展,和平与发展成为时代主题;改革开放以来,中国经济高速发展,综合国力迅速提升;构建人类命运共同体既是中国国家利益的要求,也是世界各国人民的共同诉求。当今世界依然面临着“和平赤字”“发展赤字”“治理赤字”的严峻挑战;

22.(1)标志:华约组织的建立。基本矛盾:资本主义和社会主义两大阵营之间的矛盾;美苏之间的矛盾。

(2)变化:世界格局由两极向多极化方向发展。

(3)原因:随着经济实力的增强,欧盟力图恢复自己在国际政治事务中的重要地位;抵制美国建立单极世界的图谋。

(4) 因素:包括政治、经济、军事在内的国家综合实力。

23.(1)A。

(2)影响:促使世界逐渐连成整体,推动世界市场的雏形出现。

(3)地区:亚洲。条件:经济总量大,出口的商品品种丰富。

(4)大事:开辟新航路(或“地理大发现”),工业革命。

(5)举措:中共十四大提出建立社会主义市场经济体制(或开发开放上海浦东,中国正式加入亚太经合组织);中国正式加入世界贸易组织。

经验:坚持以经济建设为中心;坚持改革开放;坚持解放思想;从中国国情出发适时调整政策;顺应世界潮流,抓住发展机遇,积极融入经济全球化。

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体