福建省南安市侨光一高2020-2021学年高二下学期期中阶段考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 福建省南安市侨光一高2020-2021学年高二下学期期中阶段考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 46.1KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-25 08:50:32 | ||

图片预览

文档简介

侨光一高2020-2021学年高二下学期期中阶段考试

历史试卷

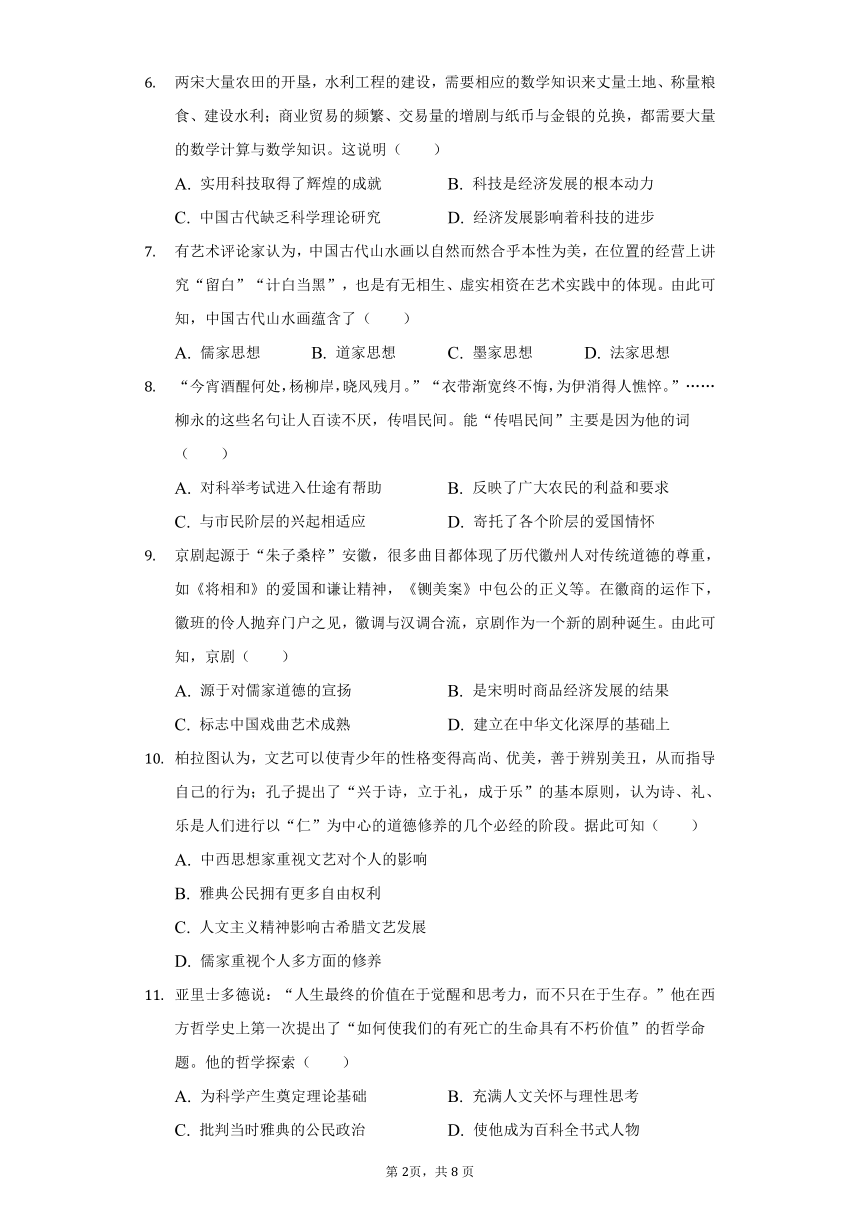

一、单选题(本大题共36小题,共54分)

战国时期,除儒、墨显学之外,还有道、法、阴阳等家,甚至一家之内也不断地再分化为小的宗派,如“儒分为八,墨离为三”。各家都抱着“以其学易天下“为宗旨,各国君主对各家也是“兼而礼之”。上述现象反映的是

A. 学术气氛空前浓厚 B. 出现百家争鸣局面

C. 养士之风极为盛行 D. 学术适应政治需要

孟子提出天下“定于一”,荀子倡导“一天下,财万物,长养人民,兼利天下”,韩非子主张“一匡天下”。这些主张反映了

A. 儒家与法家的主张混同 B. 古代大一统思想初步形成

C. 主要学派实现了思想统一 D. 国家统一在思想上的体现

宋代之前,弥勒佛造像严格遵循经论中的造像仪轨,如“眉如初生月”“面净如满月”“身不曲”等;两宋时期弥勒却出现了笑容可掬、大腹便便的形象。弥勒佛造像的变化( )

A. 反映了社会审美的畸变 B. 深受理学发展的影响

C. 体现了三教合流的趋势 D. 适应了世俗文化需求

宋元至明清,孙悟空的艺术形象变化如下表。这突出反映了( )

时期

宋元

明清

形象特点

神通广大,追求个人享乐,爱憎不鲜明

从任性妄为到诚心向佛

A. 佛教融入中国,影响艺术形象塑造

B. 商品经济发展,社会重视物质享受

C. 市民阶层扩大,个性解放要求增强

D. 儒家思想发展,封建伦理纲常加强

在明代文学作品“三言”中,《喻世明言》11篇、《警世通言》13篇、《醒世恒言》9篇涉及市民,“二拍”中《初刻拍案惊奇》16篇、《二刻拍案惊奇》18篇描写市民。这在中国古典文学中是极其罕见的。出现这种现象的主要原因是

A. 社会价值观念的变迁 B. 政府的大力倡导支持

C. 小农经济占主导地位 D. 城市商品经济的发展

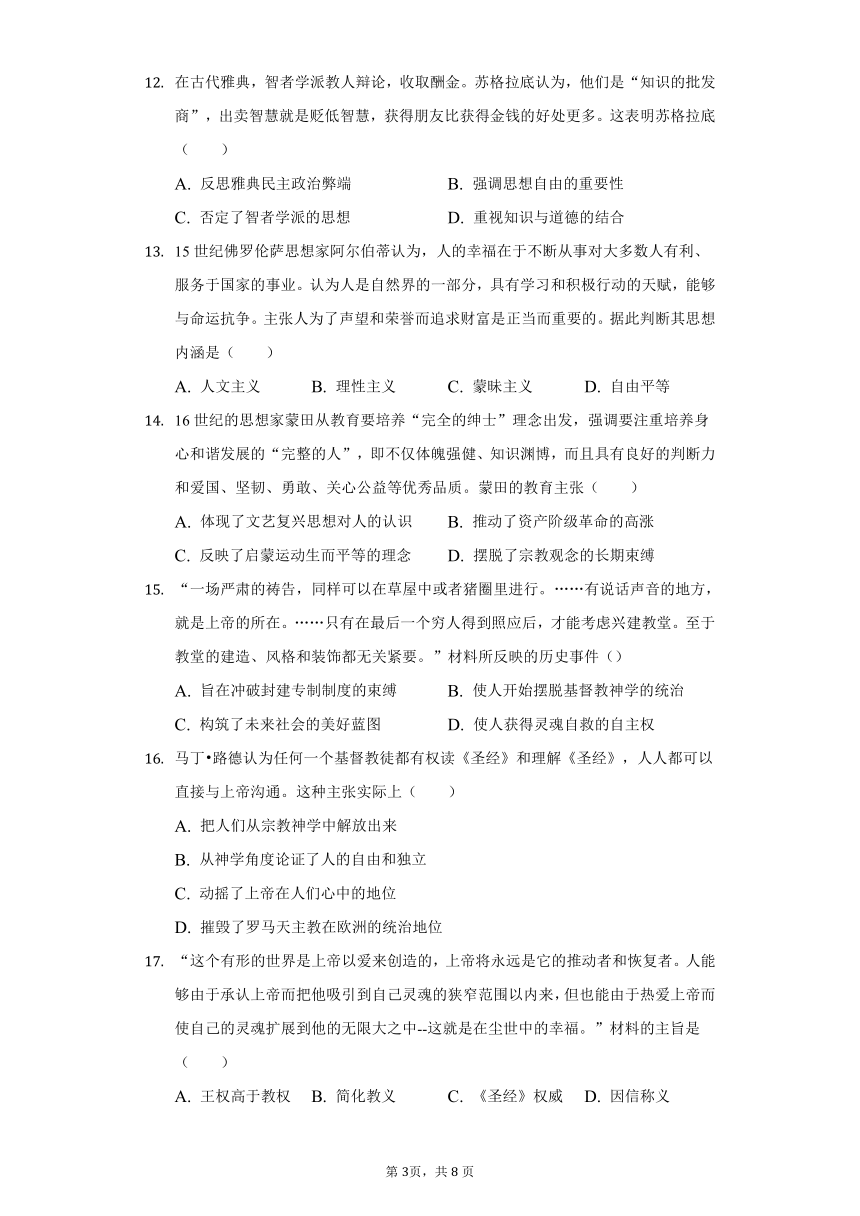

两宋大量农田的开垦,水利工程的建设,需要相应的数学知识来丈量土地、称量粮食、建设水利;商业贸易的频繁、交易量的增剧与纸币与金银的兑换,都需要大量的数学计算与数学知识。这说明( )

A. 实用科技取得了辉煌的成就 B. 科技是经济发展的根本动力

C. 中国古代缺乏科学理论研究 D. 经济发展影响着科技的进步

有艺术评论家认为,中国古代山水画以自然而然合乎本性为美,在位置的经营上讲究“留白”“计白当黑”,也是有无相生、虚实相资在艺术实践中的体现。由此可知,中国古代山水画蕴含了( )

A. 儒家思想 B. 道家思想 C. 墨家思想 D. 法家思想

“今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。”“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”……柳永的这些名句让人百读不厌,传唱民间。能“传唱民间”主要是因为他的词( )

A. 对科举考试进入仕途有帮助 B. 反映了广大农民的利益和要求

C. 与市民阶层的兴起相适应 D. 寄托了各个阶层的爱国情怀

京剧起源于“朱子桑梓”安徽,很多曲目都体现了历代徽州人对传统道德的尊重,如《将相和》的爱国和谦让精神,《铡美案》中包公的正义等。在徽商的运作下,徽班的伶人抛弃门户之见,徽调与汉调合流,京剧作为一个新的剧种诞生。由此可知,京剧( )

A. 源于对儒家道德的宣扬 B. 是宋明时商品经济发展的结果

C. 标志中国戏曲艺术成熟 D. 建立在中华文化深厚的基础上

柏拉图认为,文艺可以使青少年的性格变得高尚、优美,善于辨别美丑,从而指导自己的行为;孔子提出了“兴于诗,立于礼,成于乐”的基本原则,认为诗、礼、乐是人们进行以“仁”为中心的道德修养的几个必经的阶段。据此可知( )

A. 中西思想家重视文艺对个人的影响

B. 雅典公民拥有更多自由权利

C. 人文主义精神影响古希腊文艺发展

D. 儒家重视个人多方面的修养

亚里士多德说:“人生最终的价值在于觉醒和思考力,而不只在于生存。”他在西方哲学史上第一次提出了“如何使我们的有死亡的生命具有不朽价值”的哲学命题。他的哲学探索( )

A. 为科学产生奠定理论基础 B. 充满人文关怀与理性思考

C. 批判当时雅典的公民政治 D. 使他成为百科全书式人物

在古代雅典,智者学派教人辩论,收取酬金。苏格拉底认为,他们是“知识的批发商”,出卖智慧就是贬低智慧,获得朋友比获得金钱的好处更多。这表明苏格拉底( )

A. 反思雅典民主政治弊端 B. 强调思想自由的重要性

C. 否定了智者学派的思想 D. 重视知识与道德的结合

15世纪佛罗伦萨思想家阿尔伯蒂认为,人的幸福在于不断从事对大多数人有利、服务于国家的事业。认为人是自然界的一部分,具有学习和积极行动的天赋,能够与命运抗争。主张人为了声望和荣誉而追求财富是正当而重要的。据此判断其思想内涵是( )

A. 人文主义 B. 理性主义 C. 蒙昧主义 D. 自由平等

16世纪的思想家蒙田从教育要培养“完全的绅士”理念出发,强调要注重培养身心和谐发展的“完整的人”,即不仅体魄强健、知识渊博,而且具有良好的判断力和爱国、坚韧、勇敢、关心公益等优秀品质。蒙田的教育主张( )

A. 体现了文艺复兴思想对人的认识 B. 推动了资产阶级革命的高涨

C. 反映了启蒙运动生而平等的理念 D. 摆脱了宗教观念的长期束缚

“一场严肃的祷告,同样可以在草屋中或者猪圈里进行。……有说话声音的地方,就是上帝的所在。……只有在最后一个穷人得到照应后,才能考虑兴建教堂。至于教堂的建造、风格和装饰都无关紧要。”材料所反映的历史事件()

A. 旨在冲破封建专制制度的束缚 B. 使人开始摆脱基督教神学的统治

C. 构筑了未来社会的美好蓝图 D. 使人获得灵魂自救的自主权

马丁?路德认为任何一个基督教徒都有权读《圣经》和理解《圣经》,人人都可以直接与上帝沟通。这种主张实际上( )

A. 把人们从宗教神学中解放出来

B. 从神学角度论证了人的自由和独立

C. 动摇了上帝在人们心中的地位

D. 摧毁了罗马天主教在欧洲的统治地位

“这个有形的世界是上帝以爱来创造的,上帝将永远是它的推动者和恢复者。人能够由于承认上帝而把他吸引到自己灵魂的狭窄范围以内来,但也能由于热爱上帝而使自己的灵魂扩展到他的无限大之中--这就是在尘世中的幸福。”材料的主旨是( )

A. 王权高于教权 B. 简化教义 C. 《圣经》权威 D. 因信称义

16世纪中国的王阳明强调“发明本心”,靠内心自我反省;西方的马丁?路德宗教改革强调“信仰即可得救”。二者的相同之处在于( )

A. 都打破了正统思想的权威 B. 都重视个人的主体作用

C. 都反对教权对人们的束缚 D. 都促进了人们的思想解放

孟德斯鸠说:“自由就是做法律所许可的一切事情的权利。”他主要强调( )

A. 用法律保护人民的自由 B. 人民自由不容践踏

C. 自由和权利受制于法律 D. 法律面前人人平等

在卢梭看来,不存在彻底的民主制,完美的民主制政府不适合人类,选举产生的贵族制政府,是相对较好的政府,这表明卢梭( )

A. 致力于消灭社会的不平等 B. 正视公民在政治素养上的差距

C. 基本背离启蒙运动宗旨 D. 并未提出“主权在民“的思想

钱学森提到:“在今天,科学革命在先,然后导致技术革命,最后出现产业革命。”下列符合上述说法的选项是( )

A. 珍妮纺纱机--瓦特改良蒸汽机--机器制造业

B. 内燃机的发明--汽车工业--石油工业

C. 电磁感应原理--格拉姆的电动机--电力工业

D. 电子计算机的研制--互联网--信息工业

钱乘旦在《英国通史》中对19世纪的英国社会这样描绘道:“……过去以天为单位,现在以分钟、秒计算,……火车还教会人们守时,准时准点成为了现代生活的准则,人们开始要随身带上一块表,时间概念是一个全新的概念。”材料重在说明( )

A. 工业革命改变了人们的生活方式

B. 火车的发明引发了技术创新的连锁反应

C. 科学发明提高了人们的生活质量

D. 科学技术转化为直接生产力的速度加快

美国画家波洛克(1912-1956)强调表现内在的无法自控的意识和行动,绘画时手提颜料桶行走于画布之上,让颜料自在自为滴溅。有人戏称“看他的画就是经历一次冒险”。该画家的艺术风格( )

A. 强调和突出理性精神,注重画面的严整和谐

B. 强调反传统和反理性,重视艺术家内心感受

C. 醉心于光与色的研究,表现微妙的色彩变化

D. 特别强调色彩的作用,使作品画面丰富多彩

1929--1933年的美国电影热心于制造浪漫爱情、个人英雄、离奇冒险的神话,社会矛盾、经济危机、失业现象作为背景隐约表现。这一现象反映出( )

A. 电影创作再现社会生活 B. 经济危机扩展到文化领域

C. 政府力图控制民众情绪 D. 电影折射民众的心理需求

19世纪70年代至甲午战争前,一些官僚和知识分子创办了一批书院。如表列举了部分书院的课程安排情况,这主要体现出当时中国( )

尊经书院(四川)

尚未开设西学课程

正蒙书院(上海)

中西学兼课

格致书院(上海)

以西学西艺为主

万木草堂(广州)

传播维新思想为主

A. 科举取士倾向实用人才 B. 内地教育依然墨守成规

C. 教育理念呈现新旧杂糅 D. 维新思想传播蔚然成风

郝胥黎认为“物竞天择、适者生存”仅适用于自然领域,严复的译著《天演论》却将其发展为不仅是自然界所遵循的普遍规律,也是人类社会历史发展所遵循的普遍规律。严复这一做法( )

A. 旨在重建中国的文化体系 B. 意在彻底批判封建正统思想

C. 符合救亡图存的时代需要 D. 为“托古改制”作了舆论准备

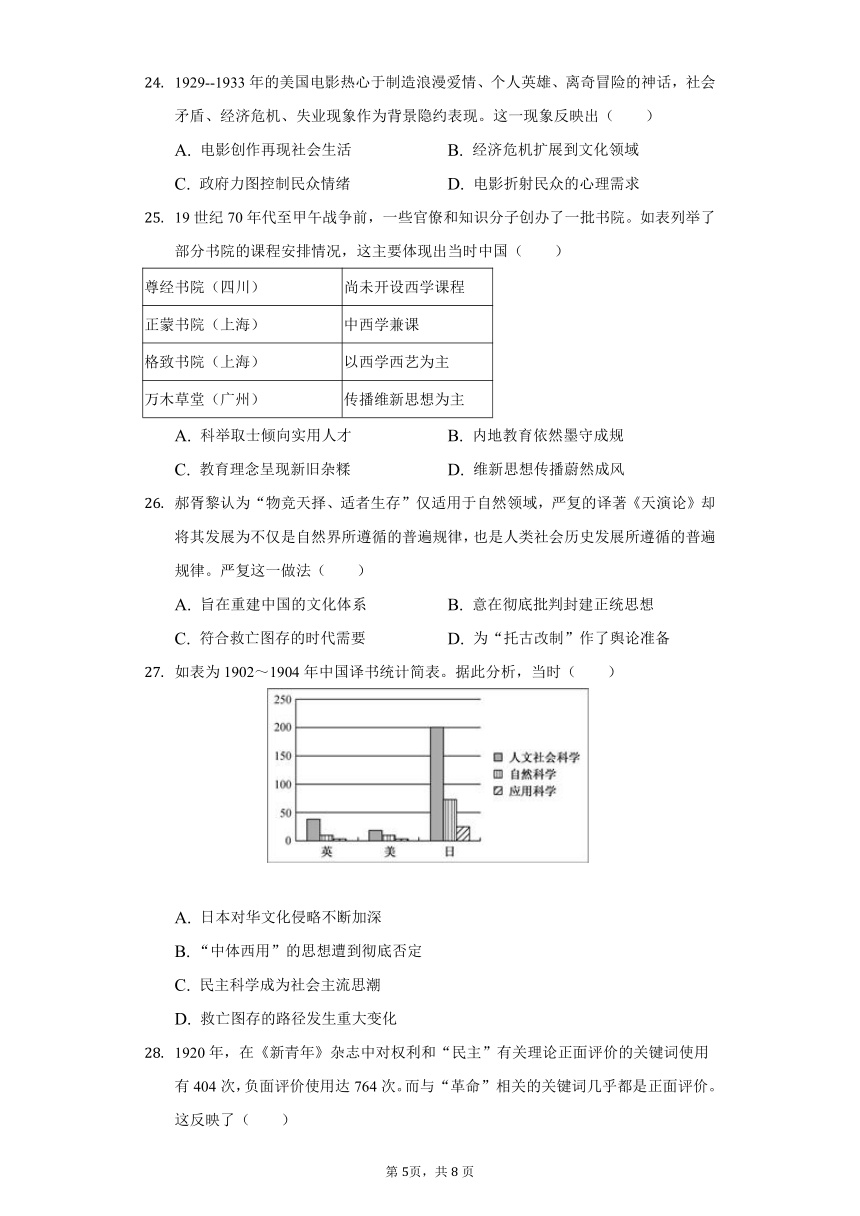

如表为1902~1904年中国译书统计简表。据此分析,当时( )

center0

A. 日本对华文化侵略不断加深

B. “中体西用”的思想遭到彻底否定

C. 民主科学成为社会主流思潮

D. 救亡图存的路径发生重大变化

1920年,在《新青年》杂志中对权利和“民主”有关理论正面评价的关键词使用有404次,负面评价使用达764次。而与“革命”相关的关键词几乎都是正面评价。这反映了( )

A. 西方资本主义道路被抛弃 B. 新文化运动前期作用有限

C. 时局变迁推动思想的演变 D. 中国革命已走上正确道路

1921年陈独秀在《青年的误会》中说:“你说要打破偶像,他就连学行值得崇拜的良师益友也蔑视了。你说学生要有自动的精神、自治的能力,他就不守纪律、不受训练了。……你说要脱离家庭压制,他就抛弃年老无依的母亲……长久这样误会下去,大家想想,是青年的进步还是退步呢?”陈独秀意在( )

A. 反对青年继续追求独立自治 B. 批评新文化运动中的极端倾向

C. 修正自己对传统文化的态度 D. 纠正西方文化中的消极的成分

1894年成立的兴中会以“驱除鞑虏、恢复中华、创立合众政府”为誓词,《大总统宣言书》中宣布了合五族共建民国的思路,1920年《在上海中国国民党本部会议的演说》中说中国不止五族,应该合各族成为一大民族。材料反映( )

A. 孙中山的政治立场摇摆不定 B. 中国面临着亡国灭种的危机

C. 近代民族观念的形成与发展 D. 新三民主义发展为革命理论

2012年1月1日是中华民国成立100周年。中华民国17年,南京国民政府为纪念孙中山生前大力提倡“植树以收利,蓄木以为薪”,规定每年3月12日(孙中山逝世日)为植树节。孙中山关心植树造林主要体现了( )

A. 民生主义思想 B. 民族主义思想 C. 民权主义思想 D. 民本主义思想

邓小平说:“不要怕外国人议论,管他们说什么,无非是骂我们不开明。多少年来,我们挨骂挨得多了,骂倒了吗?总之,中国人的事中国人自己办。”邓小平意在说明( )

A. 西方社会制度不符合中国国情 B. 中国要坚持独立自主的道路

C. 崇洋媚外的社会风气必须改变 D. 中国不能推行市场经济体制

据统计,1991年北京从事房地产业的企业只有3700家,到1992年底则暴增到17000家。张玉良、许家印等一大批体制内的群体“下海创业”,因而有了共同的标签——“92派”。这一现象出现的主要原因是( )

A. 现代企业制度改革的深化 B. 农民生活水平的提高

C. 邓小平南方谈话的影响 D. 传统生活观念的改变

鲍宗豪在《全球化与当代社会》中说道:“自我教育、交互教育正随着信息技术、网络技术的发展而成为一种潮流,或许……到校上学反而成为富裕人家孩子的特殊服务。”材料主要说明了互联网技术( )

A. 正在改变人类生活方式 B. 拉大了贫富差距

C. 改变了教育及学习方式 D. 是一柄“双刃剑”

1954年4月,政务院发出指示,要求教育部根据国家过渡时期的总任务和中学教育的目的,进一步以辩证唯物论与历史唯物论的观点和理论与实际联系的方法,有计划地修订中学教学计划、教学大纲和教科书。这一做法意在( )

A. 提升国民的科学文化素质

B. 确立唯物主义在全党的指导地位

C. 培养教育研究的专门人才

D. 构建与国家政权相适应的意识形态

如表是我国高考录取率(指当年报考人数与录取人数之比),这反映我国( )

时间

1977年

1979年

1988年

2008年

2011年

录取率%

4.8

6.1

24.6

57

72.3

A. 建立起完整的国民教育体系 B. 实现了普及的目标

C. 高等教育逐渐走向大众化 D. 践行了“科教兴国”战略

二、材料解析题(本大题共3小题,共46分)

阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达;楚地道学与辞赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛,秦地主要接受三晋学术。但以各地所出文化人才而论,则以关东的齐鲁三晋郑卫周等地最为兴盛。 --摘自邹逸麟《中国历史地理概述》

材料二“内圣外王”一词,最早是由道家提出来的,但是儒家却将它进一步阐释,作为自己的奋斗目标和人生理想,对后世产生了深远的影响。“内圣”是指个人通过提高自身的心性修养而达到的一种高尚境界或者说是理想的境界;“外王”是指个人把这种高尚的心性修养推广到自身以外的社会领域,用这种高尚的心性修养来治国安民。儒家在其历史嬗变过程中……“内圣”和“外王”在不同的时期,其侧重点也不尽相同的。……通过内圣外王我们能够感受到一种自强不息、积极有为的精神。这种精神是我们整个中华民族的精神……

--摘编自张立阳《儒家内圣外王的思想的内涵及其当代意义》

1.根据材料一,概括春秋战国时期中国学术文化发展的主要特点,结合所学知识指出这一现象对中国古代学术发展的影响。

2.根据材料二的观点,联系所学知识,指出宋明理学与明清儒学是怎样体现“内圣外王”的。

(15分)

材料:隋朝建立后,儒家传统礼仪备受文帝的重视。礼部也因此屡次颁布律令,继承和发展汉代礼仪,使之更加细致,也更加系统化。隋文帝认为,道教思想中追求一体的理念和佛教一不可分的思想与儒家大一统的观念相吻合,因此下诏提倡和保护佛道两教。他摈弃了北周武帝用暴力武断压制宗教文化发展的做法,赢得了广大宗教信徒的支持,最大限度地争取到各阶层、各方面人们的拥护。隋炀帝担任扬州总管时,团结和招徕在南方有广泛影响的儒、道、佛三教代表人物,修订编纂因战乱散佚损坏的佛教经籍凡四藏,经卷近10万轴。此外,杨广的身边还聚集了大量南方著名文人,称为王府学士,竭力修撰书籍,凡经术文章、兵农地理、医卜释道等,内容包罗万象。

--摘编自漆侠(主编)《中国改革通史》

1.根据材料并结合所学知识,概括隋朝文化改革的特点。

2.根据材料并结合所学知识,简析隋朝文化改革产生的影响。

(15分)

材料:钱伟长(1912~2010),被誉为“中国力学之父”,同钱学森、钱三强一起被称为“三钱”。1931年,他进入清华大学历史系的第二天就爆发了“九一八事变”。物理只考了5分的他为了造飞机大炮,经过艰苦努力转入了物理系。1940年,他远赴加拿大留学,后又到美国从事火箭和导弹的研究工作。1946年,他回国担任清华大学教授。1954年起,他担任中国科学院学部委员(后改为院士),是中科院力学研究所、自动化研究所的创始人之一,还参与了《1956~1967年科学技术发展远景规划》的制定。他的研究领域广泛,被称为“万能科学家”,他曾多次表示:“我没有专业,国家的需要就是我的专业”。他有许多开创性的成就,其中一些学术理论被国际学术界以其姓名来命名。改革开放以后,钱伟长曾先后担任上海工业大学校长和上海大学校长,同时先后出任中国和平统一促进会会长和中国海外交流协会会长,为香港、澳门的回归以及祖国的和平统一四处奔走。

--据《一切为了国家--“万能科学家”钱伟长访谈录》等

1.根据材料,概括钱伟长的主要贡献。

2.根据材料并结合所学知识,简析钱伟长取得成就的原因。

2020-2021学年高二下学期期中阶段考试

历史答案

一、单选题(本大题共36小题,每小题1.5分,共54.0分)

1. D 2. B 3. D 4. D 5. D 6. D 7. B 8. C 9. D 10. A

11. B 12. D 13. A 14. A 15. D 16. B 17. D 18. B 19. C 20. B

21. C 22. A 23. B 24. D 25. C 26. C 27. D 28. C 29. B 30. C

31. A 32. B 33. C 34. C 35. D 36. C

37. (16分)1.特点:具有多样性和差异性。

影响:是中国历史上第一次思想解放运动;成为中国传统文化发展的先河;有利于中国思想文化宽容开放和“兼容并包”,提供了中国古代治国政策的理论依据。

2.体现:“内圣”上:朱熹主张“存天理、灭人欲”;王阳明是心学的集大成者,主张“心即理也”,“知行合一”,“致良知”。

“外王”上:明末清初,顾炎武,黄宗羲又将儒家的“内圣”转向和“外王”的统一;顾炎武力主求知与修养,主张经世致用;黄宗義主张批判君主专制、提出君臣平等的一系列的治国方略,凸显了“外王”理想。

38. (15分)1.特点:以巩固中央集权和国家统一为基点;开放、多元、包容;继承前代文化遗产并加以发展创新;方式温和;兼顾各阶层、各种政治集团利益。

2.影响:有利于加强中央集权和巩固国家统一;促进了儒释道三教的融合;保存和整理了传统文化遗产;推动了隋唐文化的繁荣。

39. (15分)1.贡献:积极从事力学教育,大力培养力学人才;促进我国物理学和科技发展;积极促进祖国统一大业。

2.原因:中国人民获得解放,当家作主;国家建设的需要,国家对科学事业的重视和支持;改革开放事业的推进;钱伟长科学功底深厚、研究意识强烈、创新思维突出、家国情怀浓郁,且注重科学实践。

历史试卷

一、单选题(本大题共36小题,共54分)

战国时期,除儒、墨显学之外,还有道、法、阴阳等家,甚至一家之内也不断地再分化为小的宗派,如“儒分为八,墨离为三”。各家都抱着“以其学易天下“为宗旨,各国君主对各家也是“兼而礼之”。上述现象反映的是

A. 学术气氛空前浓厚 B. 出现百家争鸣局面

C. 养士之风极为盛行 D. 学术适应政治需要

孟子提出天下“定于一”,荀子倡导“一天下,财万物,长养人民,兼利天下”,韩非子主张“一匡天下”。这些主张反映了

A. 儒家与法家的主张混同 B. 古代大一统思想初步形成

C. 主要学派实现了思想统一 D. 国家统一在思想上的体现

宋代之前,弥勒佛造像严格遵循经论中的造像仪轨,如“眉如初生月”“面净如满月”“身不曲”等;两宋时期弥勒却出现了笑容可掬、大腹便便的形象。弥勒佛造像的变化( )

A. 反映了社会审美的畸变 B. 深受理学发展的影响

C. 体现了三教合流的趋势 D. 适应了世俗文化需求

宋元至明清,孙悟空的艺术形象变化如下表。这突出反映了( )

时期

宋元

明清

形象特点

神通广大,追求个人享乐,爱憎不鲜明

从任性妄为到诚心向佛

A. 佛教融入中国,影响艺术形象塑造

B. 商品经济发展,社会重视物质享受

C. 市民阶层扩大,个性解放要求增强

D. 儒家思想发展,封建伦理纲常加强

在明代文学作品“三言”中,《喻世明言》11篇、《警世通言》13篇、《醒世恒言》9篇涉及市民,“二拍”中《初刻拍案惊奇》16篇、《二刻拍案惊奇》18篇描写市民。这在中国古典文学中是极其罕见的。出现这种现象的主要原因是

A. 社会价值观念的变迁 B. 政府的大力倡导支持

C. 小农经济占主导地位 D. 城市商品经济的发展

两宋大量农田的开垦,水利工程的建设,需要相应的数学知识来丈量土地、称量粮食、建设水利;商业贸易的频繁、交易量的增剧与纸币与金银的兑换,都需要大量的数学计算与数学知识。这说明( )

A. 实用科技取得了辉煌的成就 B. 科技是经济发展的根本动力

C. 中国古代缺乏科学理论研究 D. 经济发展影响着科技的进步

有艺术评论家认为,中国古代山水画以自然而然合乎本性为美,在位置的经营上讲究“留白”“计白当黑”,也是有无相生、虚实相资在艺术实践中的体现。由此可知,中国古代山水画蕴含了( )

A. 儒家思想 B. 道家思想 C. 墨家思想 D. 法家思想

“今宵酒醒何处,杨柳岸,晓风残月。”“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。”……柳永的这些名句让人百读不厌,传唱民间。能“传唱民间”主要是因为他的词( )

A. 对科举考试进入仕途有帮助 B. 反映了广大农民的利益和要求

C. 与市民阶层的兴起相适应 D. 寄托了各个阶层的爱国情怀

京剧起源于“朱子桑梓”安徽,很多曲目都体现了历代徽州人对传统道德的尊重,如《将相和》的爱国和谦让精神,《铡美案》中包公的正义等。在徽商的运作下,徽班的伶人抛弃门户之见,徽调与汉调合流,京剧作为一个新的剧种诞生。由此可知,京剧( )

A. 源于对儒家道德的宣扬 B. 是宋明时商品经济发展的结果

C. 标志中国戏曲艺术成熟 D. 建立在中华文化深厚的基础上

柏拉图认为,文艺可以使青少年的性格变得高尚、优美,善于辨别美丑,从而指导自己的行为;孔子提出了“兴于诗,立于礼,成于乐”的基本原则,认为诗、礼、乐是人们进行以“仁”为中心的道德修养的几个必经的阶段。据此可知( )

A. 中西思想家重视文艺对个人的影响

B. 雅典公民拥有更多自由权利

C. 人文主义精神影响古希腊文艺发展

D. 儒家重视个人多方面的修养

亚里士多德说:“人生最终的价值在于觉醒和思考力,而不只在于生存。”他在西方哲学史上第一次提出了“如何使我们的有死亡的生命具有不朽价值”的哲学命题。他的哲学探索( )

A. 为科学产生奠定理论基础 B. 充满人文关怀与理性思考

C. 批判当时雅典的公民政治 D. 使他成为百科全书式人物

在古代雅典,智者学派教人辩论,收取酬金。苏格拉底认为,他们是“知识的批发商”,出卖智慧就是贬低智慧,获得朋友比获得金钱的好处更多。这表明苏格拉底( )

A. 反思雅典民主政治弊端 B. 强调思想自由的重要性

C. 否定了智者学派的思想 D. 重视知识与道德的结合

15世纪佛罗伦萨思想家阿尔伯蒂认为,人的幸福在于不断从事对大多数人有利、服务于国家的事业。认为人是自然界的一部分,具有学习和积极行动的天赋,能够与命运抗争。主张人为了声望和荣誉而追求财富是正当而重要的。据此判断其思想内涵是( )

A. 人文主义 B. 理性主义 C. 蒙昧主义 D. 自由平等

16世纪的思想家蒙田从教育要培养“完全的绅士”理念出发,强调要注重培养身心和谐发展的“完整的人”,即不仅体魄强健、知识渊博,而且具有良好的判断力和爱国、坚韧、勇敢、关心公益等优秀品质。蒙田的教育主张( )

A. 体现了文艺复兴思想对人的认识 B. 推动了资产阶级革命的高涨

C. 反映了启蒙运动生而平等的理念 D. 摆脱了宗教观念的长期束缚

“一场严肃的祷告,同样可以在草屋中或者猪圈里进行。……有说话声音的地方,就是上帝的所在。……只有在最后一个穷人得到照应后,才能考虑兴建教堂。至于教堂的建造、风格和装饰都无关紧要。”材料所反映的历史事件()

A. 旨在冲破封建专制制度的束缚 B. 使人开始摆脱基督教神学的统治

C. 构筑了未来社会的美好蓝图 D. 使人获得灵魂自救的自主权

马丁?路德认为任何一个基督教徒都有权读《圣经》和理解《圣经》,人人都可以直接与上帝沟通。这种主张实际上( )

A. 把人们从宗教神学中解放出来

B. 从神学角度论证了人的自由和独立

C. 动摇了上帝在人们心中的地位

D. 摧毁了罗马天主教在欧洲的统治地位

“这个有形的世界是上帝以爱来创造的,上帝将永远是它的推动者和恢复者。人能够由于承认上帝而把他吸引到自己灵魂的狭窄范围以内来,但也能由于热爱上帝而使自己的灵魂扩展到他的无限大之中--这就是在尘世中的幸福。”材料的主旨是( )

A. 王权高于教权 B. 简化教义 C. 《圣经》权威 D. 因信称义

16世纪中国的王阳明强调“发明本心”,靠内心自我反省;西方的马丁?路德宗教改革强调“信仰即可得救”。二者的相同之处在于( )

A. 都打破了正统思想的权威 B. 都重视个人的主体作用

C. 都反对教权对人们的束缚 D. 都促进了人们的思想解放

孟德斯鸠说:“自由就是做法律所许可的一切事情的权利。”他主要强调( )

A. 用法律保护人民的自由 B. 人民自由不容践踏

C. 自由和权利受制于法律 D. 法律面前人人平等

在卢梭看来,不存在彻底的民主制,完美的民主制政府不适合人类,选举产生的贵族制政府,是相对较好的政府,这表明卢梭( )

A. 致力于消灭社会的不平等 B. 正视公民在政治素养上的差距

C. 基本背离启蒙运动宗旨 D. 并未提出“主权在民“的思想

钱学森提到:“在今天,科学革命在先,然后导致技术革命,最后出现产业革命。”下列符合上述说法的选项是( )

A. 珍妮纺纱机--瓦特改良蒸汽机--机器制造业

B. 内燃机的发明--汽车工业--石油工业

C. 电磁感应原理--格拉姆的电动机--电力工业

D. 电子计算机的研制--互联网--信息工业

钱乘旦在《英国通史》中对19世纪的英国社会这样描绘道:“……过去以天为单位,现在以分钟、秒计算,……火车还教会人们守时,准时准点成为了现代生活的准则,人们开始要随身带上一块表,时间概念是一个全新的概念。”材料重在说明( )

A. 工业革命改变了人们的生活方式

B. 火车的发明引发了技术创新的连锁反应

C. 科学发明提高了人们的生活质量

D. 科学技术转化为直接生产力的速度加快

美国画家波洛克(1912-1956)强调表现内在的无法自控的意识和行动,绘画时手提颜料桶行走于画布之上,让颜料自在自为滴溅。有人戏称“看他的画就是经历一次冒险”。该画家的艺术风格( )

A. 强调和突出理性精神,注重画面的严整和谐

B. 强调反传统和反理性,重视艺术家内心感受

C. 醉心于光与色的研究,表现微妙的色彩变化

D. 特别强调色彩的作用,使作品画面丰富多彩

1929--1933年的美国电影热心于制造浪漫爱情、个人英雄、离奇冒险的神话,社会矛盾、经济危机、失业现象作为背景隐约表现。这一现象反映出( )

A. 电影创作再现社会生活 B. 经济危机扩展到文化领域

C. 政府力图控制民众情绪 D. 电影折射民众的心理需求

19世纪70年代至甲午战争前,一些官僚和知识分子创办了一批书院。如表列举了部分书院的课程安排情况,这主要体现出当时中国( )

尊经书院(四川)

尚未开设西学课程

正蒙书院(上海)

中西学兼课

格致书院(上海)

以西学西艺为主

万木草堂(广州)

传播维新思想为主

A. 科举取士倾向实用人才 B. 内地教育依然墨守成规

C. 教育理念呈现新旧杂糅 D. 维新思想传播蔚然成风

郝胥黎认为“物竞天择、适者生存”仅适用于自然领域,严复的译著《天演论》却将其发展为不仅是自然界所遵循的普遍规律,也是人类社会历史发展所遵循的普遍规律。严复这一做法( )

A. 旨在重建中国的文化体系 B. 意在彻底批判封建正统思想

C. 符合救亡图存的时代需要 D. 为“托古改制”作了舆论准备

如表为1902~1904年中国译书统计简表。据此分析,当时( )

center0

A. 日本对华文化侵略不断加深

B. “中体西用”的思想遭到彻底否定

C. 民主科学成为社会主流思潮

D. 救亡图存的路径发生重大变化

1920年,在《新青年》杂志中对权利和“民主”有关理论正面评价的关键词使用有404次,负面评价使用达764次。而与“革命”相关的关键词几乎都是正面评价。这反映了( )

A. 西方资本主义道路被抛弃 B. 新文化运动前期作用有限

C. 时局变迁推动思想的演变 D. 中国革命已走上正确道路

1921年陈独秀在《青年的误会》中说:“你说要打破偶像,他就连学行值得崇拜的良师益友也蔑视了。你说学生要有自动的精神、自治的能力,他就不守纪律、不受训练了。……你说要脱离家庭压制,他就抛弃年老无依的母亲……长久这样误会下去,大家想想,是青年的进步还是退步呢?”陈独秀意在( )

A. 反对青年继续追求独立自治 B. 批评新文化运动中的极端倾向

C. 修正自己对传统文化的态度 D. 纠正西方文化中的消极的成分

1894年成立的兴中会以“驱除鞑虏、恢复中华、创立合众政府”为誓词,《大总统宣言书》中宣布了合五族共建民国的思路,1920年《在上海中国国民党本部会议的演说》中说中国不止五族,应该合各族成为一大民族。材料反映( )

A. 孙中山的政治立场摇摆不定 B. 中国面临着亡国灭种的危机

C. 近代民族观念的形成与发展 D. 新三民主义发展为革命理论

2012年1月1日是中华民国成立100周年。中华民国17年,南京国民政府为纪念孙中山生前大力提倡“植树以收利,蓄木以为薪”,规定每年3月12日(孙中山逝世日)为植树节。孙中山关心植树造林主要体现了( )

A. 民生主义思想 B. 民族主义思想 C. 民权主义思想 D. 民本主义思想

邓小平说:“不要怕外国人议论,管他们说什么,无非是骂我们不开明。多少年来,我们挨骂挨得多了,骂倒了吗?总之,中国人的事中国人自己办。”邓小平意在说明( )

A. 西方社会制度不符合中国国情 B. 中国要坚持独立自主的道路

C. 崇洋媚外的社会风气必须改变 D. 中国不能推行市场经济体制

据统计,1991年北京从事房地产业的企业只有3700家,到1992年底则暴增到17000家。张玉良、许家印等一大批体制内的群体“下海创业”,因而有了共同的标签——“92派”。这一现象出现的主要原因是( )

A. 现代企业制度改革的深化 B. 农民生活水平的提高

C. 邓小平南方谈话的影响 D. 传统生活观念的改变

鲍宗豪在《全球化与当代社会》中说道:“自我教育、交互教育正随着信息技术、网络技术的发展而成为一种潮流,或许……到校上学反而成为富裕人家孩子的特殊服务。”材料主要说明了互联网技术( )

A. 正在改变人类生活方式 B. 拉大了贫富差距

C. 改变了教育及学习方式 D. 是一柄“双刃剑”

1954年4月,政务院发出指示,要求教育部根据国家过渡时期的总任务和中学教育的目的,进一步以辩证唯物论与历史唯物论的观点和理论与实际联系的方法,有计划地修订中学教学计划、教学大纲和教科书。这一做法意在( )

A. 提升国民的科学文化素质

B. 确立唯物主义在全党的指导地位

C. 培养教育研究的专门人才

D. 构建与国家政权相适应的意识形态

如表是我国高考录取率(指当年报考人数与录取人数之比),这反映我国( )

时间

1977年

1979年

1988年

2008年

2011年

录取率%

4.8

6.1

24.6

57

72.3

A. 建立起完整的国民教育体系 B. 实现了普及的目标

C. 高等教育逐渐走向大众化 D. 践行了“科教兴国”战略

二、材料解析题(本大题共3小题,共46分)

阅读材料,完成下列要求。(16分)

材料一春秋战国时期,鲁国尚儒学,是儒学的发展基地;齐地学术较为庞杂,阴阳五行学、道家之学、儒学都相当发达;楚地道学与辞赋最具特色;三晋以法家与游说之士为盛,秦地主要接受三晋学术。但以各地所出文化人才而论,则以关东的齐鲁三晋郑卫周等地最为兴盛。 --摘自邹逸麟《中国历史地理概述》

材料二“内圣外王”一词,最早是由道家提出来的,但是儒家却将它进一步阐释,作为自己的奋斗目标和人生理想,对后世产生了深远的影响。“内圣”是指个人通过提高自身的心性修养而达到的一种高尚境界或者说是理想的境界;“外王”是指个人把这种高尚的心性修养推广到自身以外的社会领域,用这种高尚的心性修养来治国安民。儒家在其历史嬗变过程中……“内圣”和“外王”在不同的时期,其侧重点也不尽相同的。……通过内圣外王我们能够感受到一种自强不息、积极有为的精神。这种精神是我们整个中华民族的精神……

--摘编自张立阳《儒家内圣外王的思想的内涵及其当代意义》

1.根据材料一,概括春秋战国时期中国学术文化发展的主要特点,结合所学知识指出这一现象对中国古代学术发展的影响。

2.根据材料二的观点,联系所学知识,指出宋明理学与明清儒学是怎样体现“内圣外王”的。

(15分)

材料:隋朝建立后,儒家传统礼仪备受文帝的重视。礼部也因此屡次颁布律令,继承和发展汉代礼仪,使之更加细致,也更加系统化。隋文帝认为,道教思想中追求一体的理念和佛教一不可分的思想与儒家大一统的观念相吻合,因此下诏提倡和保护佛道两教。他摈弃了北周武帝用暴力武断压制宗教文化发展的做法,赢得了广大宗教信徒的支持,最大限度地争取到各阶层、各方面人们的拥护。隋炀帝担任扬州总管时,团结和招徕在南方有广泛影响的儒、道、佛三教代表人物,修订编纂因战乱散佚损坏的佛教经籍凡四藏,经卷近10万轴。此外,杨广的身边还聚集了大量南方著名文人,称为王府学士,竭力修撰书籍,凡经术文章、兵农地理、医卜释道等,内容包罗万象。

--摘编自漆侠(主编)《中国改革通史》

1.根据材料并结合所学知识,概括隋朝文化改革的特点。

2.根据材料并结合所学知识,简析隋朝文化改革产生的影响。

(15分)

材料:钱伟长(1912~2010),被誉为“中国力学之父”,同钱学森、钱三强一起被称为“三钱”。1931年,他进入清华大学历史系的第二天就爆发了“九一八事变”。物理只考了5分的他为了造飞机大炮,经过艰苦努力转入了物理系。1940年,他远赴加拿大留学,后又到美国从事火箭和导弹的研究工作。1946年,他回国担任清华大学教授。1954年起,他担任中国科学院学部委员(后改为院士),是中科院力学研究所、自动化研究所的创始人之一,还参与了《1956~1967年科学技术发展远景规划》的制定。他的研究领域广泛,被称为“万能科学家”,他曾多次表示:“我没有专业,国家的需要就是我的专业”。他有许多开创性的成就,其中一些学术理论被国际学术界以其姓名来命名。改革开放以后,钱伟长曾先后担任上海工业大学校长和上海大学校长,同时先后出任中国和平统一促进会会长和中国海外交流协会会长,为香港、澳门的回归以及祖国的和平统一四处奔走。

--据《一切为了国家--“万能科学家”钱伟长访谈录》等

1.根据材料,概括钱伟长的主要贡献。

2.根据材料并结合所学知识,简析钱伟长取得成就的原因。

2020-2021学年高二下学期期中阶段考试

历史答案

一、单选题(本大题共36小题,每小题1.5分,共54.0分)

1. D 2. B 3. D 4. D 5. D 6. D 7. B 8. C 9. D 10. A

11. B 12. D 13. A 14. A 15. D 16. B 17. D 18. B 19. C 20. B

21. C 22. A 23. B 24. D 25. C 26. C 27. D 28. C 29. B 30. C

31. A 32. B 33. C 34. C 35. D 36. C

37. (16分)1.特点:具有多样性和差异性。

影响:是中国历史上第一次思想解放运动;成为中国传统文化发展的先河;有利于中国思想文化宽容开放和“兼容并包”,提供了中国古代治国政策的理论依据。

2.体现:“内圣”上:朱熹主张“存天理、灭人欲”;王阳明是心学的集大成者,主张“心即理也”,“知行合一”,“致良知”。

“外王”上:明末清初,顾炎武,黄宗羲又将儒家的“内圣”转向和“外王”的统一;顾炎武力主求知与修养,主张经世致用;黄宗義主张批判君主专制、提出君臣平等的一系列的治国方略,凸显了“外王”理想。

38. (15分)1.特点:以巩固中央集权和国家统一为基点;开放、多元、包容;继承前代文化遗产并加以发展创新;方式温和;兼顾各阶层、各种政治集团利益。

2.影响:有利于加强中央集权和巩固国家统一;促进了儒释道三教的融合;保存和整理了传统文化遗产;推动了隋唐文化的繁荣。

39. (15分)1.贡献:积极从事力学教育,大力培养力学人才;促进我国物理学和科技发展;积极促进祖国统一大业。

2.原因:中国人民获得解放,当家作主;国家建设的需要,国家对科学事业的重视和支持;改革开放事业的推进;钱伟长科学功底深厚、研究意识强烈、创新思维突出、家国情怀浓郁,且注重科学实践。

同课章节目录