第二节城镇化 跟踪训练(Word版含答案解析)

文档属性

| 名称 | 第二节城镇化 跟踪训练(Word版含答案解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 563.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2021-05-25 18:01:38 | ||

图片预览

文档简介

1250950011430000第二章第二节城镇化

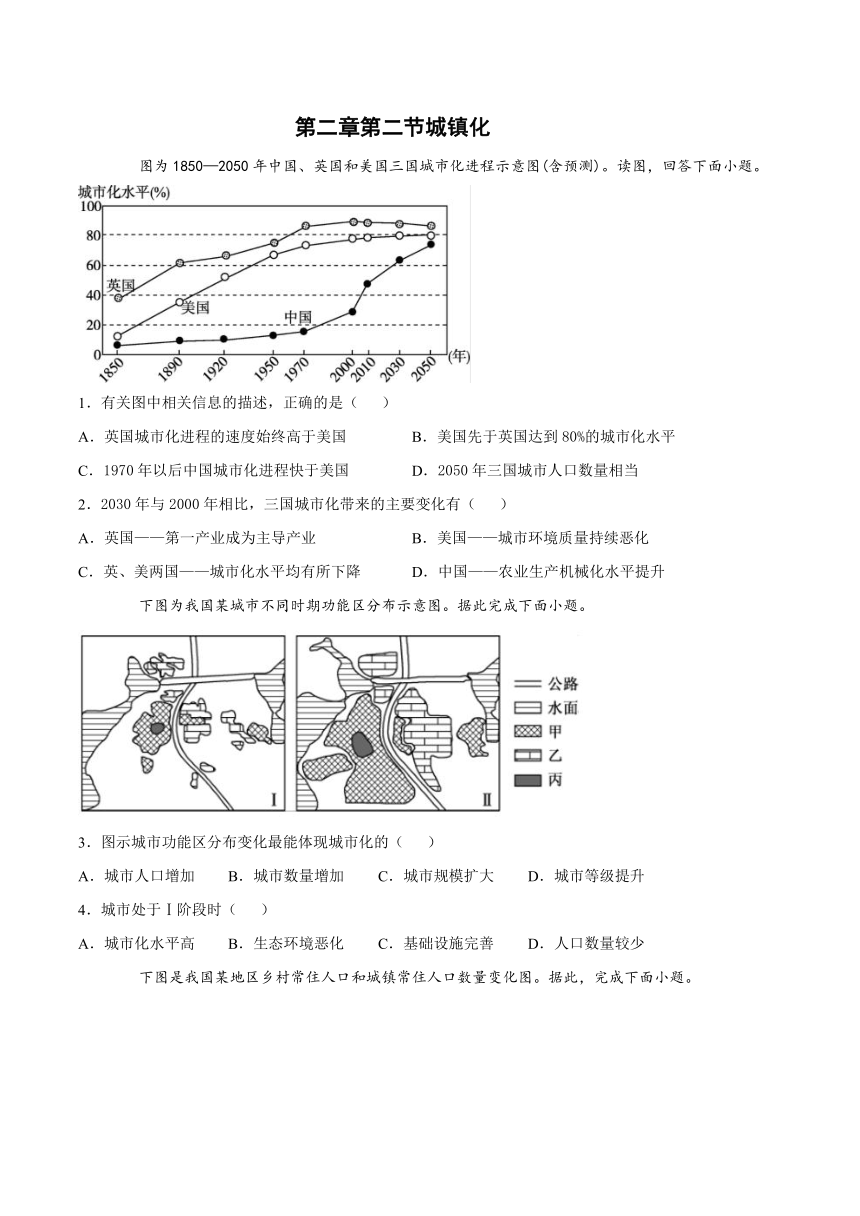

图为1850—2050年中国、英国和美国三国城市化进程示意图(含预测)。读图,回答下面小题。

1.有关图中相关信息的描述,正确的是( )

A.英国城市化进程的速度始终高于美国 B.美国先于英国达到80%的城市化水平

C.1970年以后中国城市化进程快于美国 D.2050年三国城市人口数量相当

2.2030年与2000年相比,三国城市化带来的主要变化有( )

A.英国——第一产业成为主导产业 B.美国——城市环境质量持续恶化

C.英、美两国——城市化水平均有所下降 D.中国——农业生产机械化水平提升

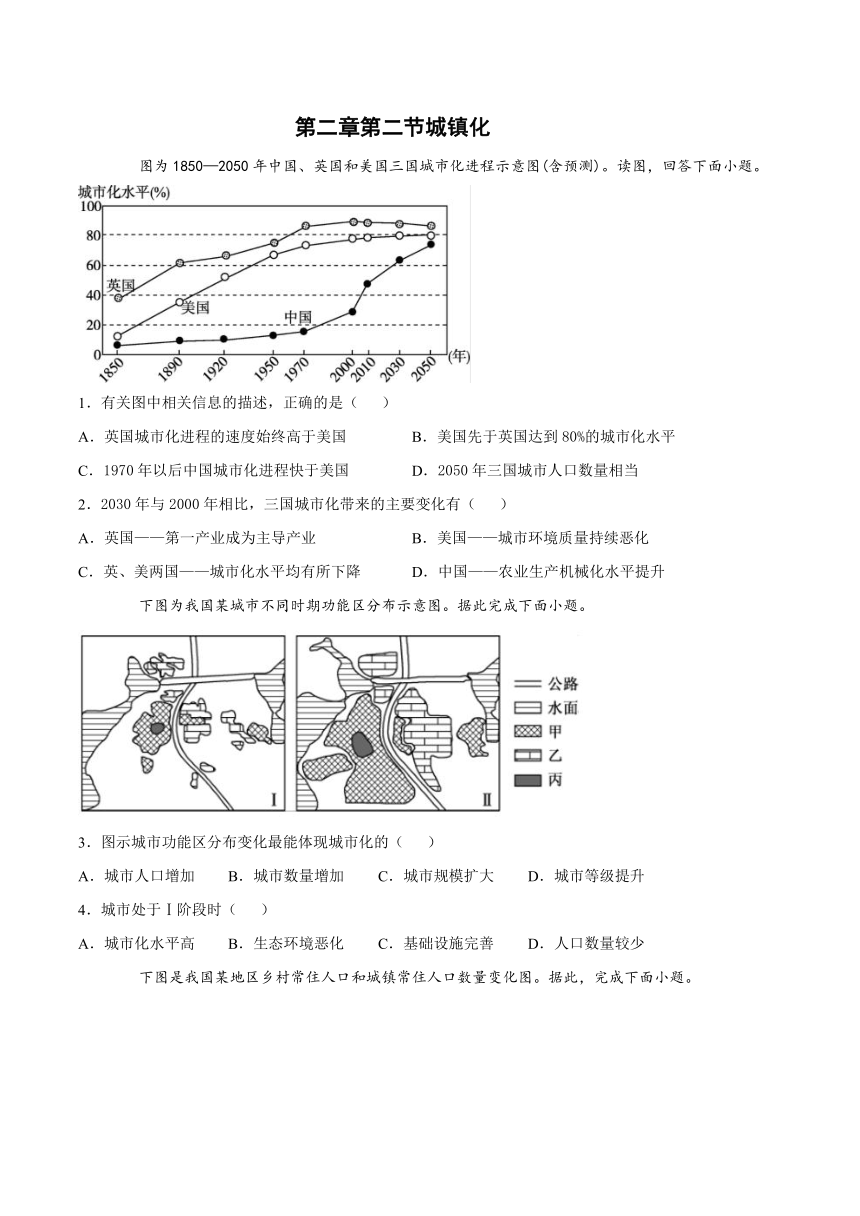

下图为我国某城市不同时期功能区分布示意图。据此完成下面小题。

3.图示城市功能区分布变化最能体现城市化的( )

A.城市人口增加 B.城市数量增加 C.城市规模扩大 D.城市等级提升

4.城市处于Ⅰ阶段时( )

A.城市化水平高 B.生态环境恶化 C.基础设施完善 D.人口数量较少

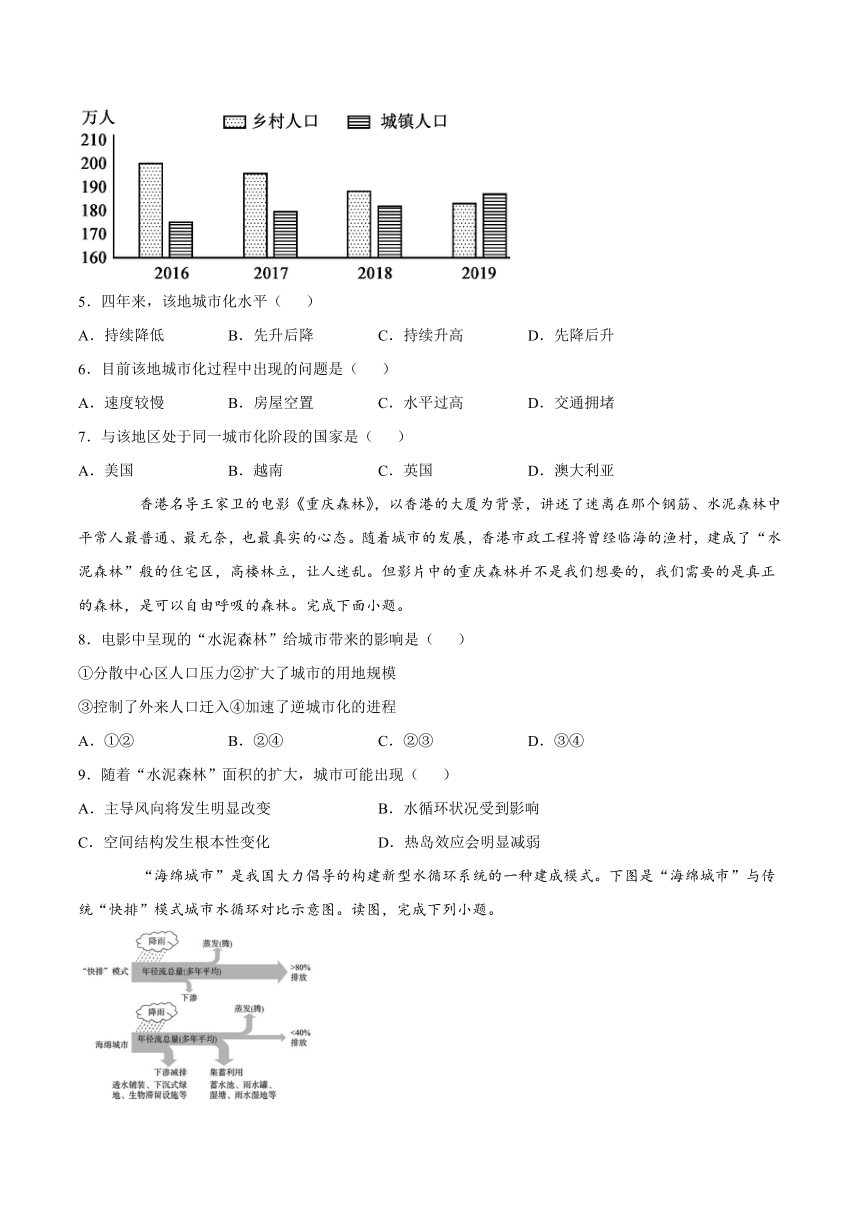

下图是我国某地区乡村常住人口和城镇常住人口数量变化图。据此,完成下面小题。

5.四年来,该地城市化水平( )

A.持续降低 B.先升后降 C.持续升高 D.先降后升

6.目前该地城市化过程中出现的问题是( )

A.速度较慢 B.房屋空置 C.水平过高 D.交通拥堵

7.与该地区处于同一城市化阶段的国家是( )

A.美国 B.越南 C.英国 D.澳大利亚

香港名导王家卫的电影《重庆森林》,以香港的大厦为背景,讲述了迷离在那个钢筋、水泥森林中平常人最普通、最无奈,也最真实的心态。随着城市的发展,香港市政工程将曾经临海的渔村,建成了“水泥森林”般的住宅区,高楼林立,让人迷乱。但影片中的重庆森林并不是我们想要的,我们需要的是真正的森林,是可以自由呼吸的森林。完成下面小题。

8.电影中呈现的“水泥森林”给城市带来的影响是( )

①分散中心区人口压力②扩大了城市的用地规模

③控制了外来人口迁入④加速了逆城市化的进程

A.①② B.②④ C.②③ D.③④

9.随着“水泥森林”面积的扩大,城市可能出现( )

A.主导风向将发生明显改变 B.水循环状况受到影响

C.空间结构发生根本性变化 D.热岛效应会明显减弱

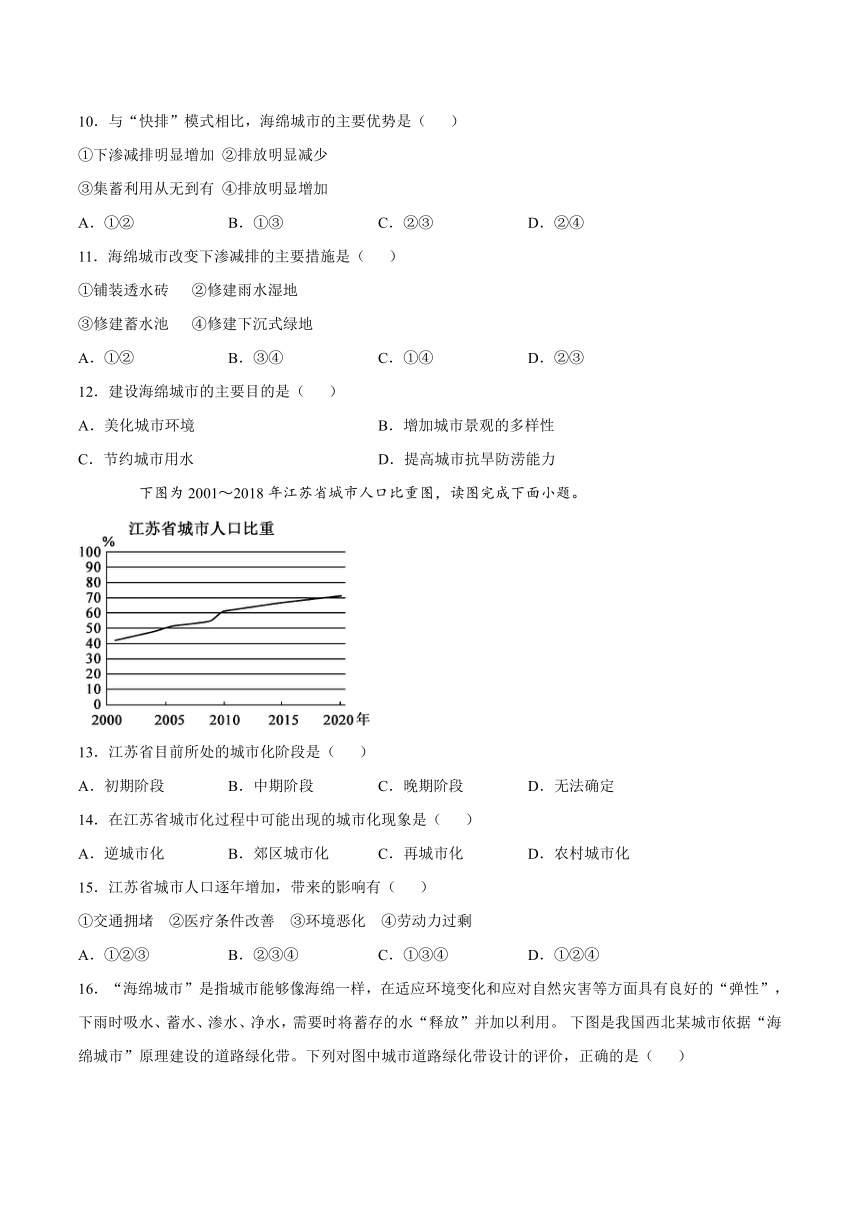

“海绵城市”是我国大力倡导的构建新型水循环系统的一种建成模式。下图是“海绵城市”与传统“快排”模式城市水循环对比示意图。读图,完成下列小题。

10.与“快排”模式相比,海绵城市的主要优势是( )

①下渗减排明显增加 ②排放明显减少

③集蓄利用从无到有 ④排放明显增加

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

11.海绵城市改变下渗减排的主要措施是( )

①铺装透水砖? ②修建雨水湿地

③修建蓄水池? ④修建下沉式绿地

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

12.建设海绵城市的主要目的是( )

A.美化城市环境 B.增加城市景观的多样性

C.节约城市用水 D.提高城市抗旱防涝能力

下图为2001~2018年江苏省城市人口比重图,读图完成下面小题。

13.江苏省目前所处的城市化阶段是( )

A.初期阶段 B.中期阶段 C.晚期阶段 D.无法确定

14.在江苏省城市化过程中可能出现的城市化现象是( )

A.逆城市化 B.郊区城市化 C.再城市化 D.农村城市化

15.江苏省城市人口逐年增加,带来的影响有( )

①交通拥堵 ②医疗条件改善 ③环境恶化 ④劳动力过剩

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

16.“海绵城市”是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。 下图是我国西北某城市依据“海绵城市”原理建设的道路绿化带。下列对图中城市道路绿化带设计的评价,正确的是( )

①绿化带主要起保持水土的作用

②绿化带面积大,不易发生城市内涝

③裸露地面铺设砂石不容易造成扬沙天气且不容易堵塞下水管道

④下凹式绿化带易造成城市内涝

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

二、综合题

17.阅读图文材料,完成下列各题。

材料一:中国共产党第十八次全国代表大会上明确指出:加快完善城乡发展一体化机制,着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化,促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。下图为我国城市化“纳瑟姆”曲线图。

材料二:某城市市中心与郊区16时的气温差表。

时间

1月

2月

7月

10月

全年

平均气温差/℃

5.2

6.0

5.4

6.0

5.5

(1)判断我国1990~2030年城镇化进程所处的阶段,描述该阶段的特点。

(2)说明我国实施城乡一体化新格局的地理意义。

(3)根据表中数据,判断该城市城郊之间污染物迁移的方向并说明原因。

18.读“世界发达国家和发展中国家城市人口占总人口比重变化曲线图”,回答问题。

(l)图中_____曲线表示发达国家的变化,_____曲线表示发展中国家的变化。

(2)城市化的标志是城市人口占总人口的比重持续上升,劳动力从第_____产业向第_____产业转移,城市_____不断扩大。

(3)B类国家的城市化特点是起步_____、水平_____。

(4)A曲线在20世纪70年代后呈下降趋势,此现象产生的主要原因是(__________)

A.乡村有大量闲置土地,需要人去经营管理

B.城市经济发展不稳定,失业人口增多

C.城市犯罪率高,居住不安全

D.人们对环境质量的要求越来越高,乡村和小城镇基础设施逐渐完善

19.阅读图文材料,结合所学知识,回答下列问题。

材料一:城市热岛效应是指城市温度高于郊区温度的现象。由于城市地区水泥、沥青等所构成的地表导热率高,加之空气污染物多,能吸收较多的太阳能,有大量的人为热进入空气;另一方面又因建筑物密集,不利于热量扩散,形成高温中心,并由此向外围递减。

材料二:不同风速的两个小区的温升值。

(1)结合材料一说明城市热岛效应的成因。

(2)判断材料二中小区1与小区2的风速大小并说明原因。

参考答案

1.C

2.D

【解析】1.据图可知,英国城市化进程的水平始终高于美国,但是速度在1890年—1950年是低于美国的,故A错误。美国达到80%的城市化水平的时间在2000年左右,而英国达到80%的城市化水平的时间在1960年,故B错误。1970年以后中国城市化水平斜率大,速度快,城市化进程快于美国,故C正确。从图中可以看出2050年三国城市化水平相当,城市化水平是衡量一个国家城市人口总数占全国总人口数量的百分比,不能看出人口总数的情况,故D错误。故选C。

2.英国第一产业所占比重根据图上给出的信息无法判断,故A错误。美国从2000年到2030年,城市化水平变化不大,城市环境应该是好转,故B错误。该时间段内,英、美两国城市化水平无明显变化,故C错误。中国在2000年到2030年间,城市化水平急剧升高,城市化水平速度增快,经济得到提高,科技水平得到进步,农业生产机械化水平提升,故D正确。故选D。

3.C

4.D

【解析】3.结合图例比较两图可知,从I到II阶段,该城市住宅区向西部和南部扩展,城市规模尤其是用地规模明显扩大,C对。根据图示不能得出城市人口增加 ;城市数量及城市等级并未因城市规模而改变。据此分析本题选C。

4.城市处于Ⅰ阶段时,城市规模较小,城市人口数量较少,城市化水平较低,工业化水平较低,对环境的影响较小,生态环境不会恶化,基础设施欠完善。据此分析本题选D。

5.C

6.D

7.B

【解析】5.从图中可以看出,四年来,该地乡村人口与城镇人口的差距缩小,最后城镇人口超过乡村人口,故该地城市化水平持续升高,C正确,ABD错误;故选C。

6.目前该地城市化水平不高,处在加速阶段,速度较快,AC错误;人口向城市迁移速度快,房屋需求量大,B错误;城市建设与人口增长的矛盾突出,交通拥堵,D正确;故选D。

7.目前该地城市化水平不高,处在加速阶段,越南经济相对落后,处在加速阶段,B正确;美国、英国、澳大利亚为发达国家,处在城市化的后期阶段,ACD错误;故选B。

8.A

9.B

【解析】8.结合材料分析,“水泥森林”指香港市政工程将曾经临海的渔村建成高楼林立的住宅区,从而扩大了香港城市的用地规模,也分散了城市中心区的人口压力,①②正确;在郊区渔村新建住宅区会吸引外来人口迁入,③错误;逆城市化指城市人口迁往距城较远的农村居住,“水泥森林”体现的显然不是逆城市化现象,④错误。故选A。

9.“水泥森林”面积的扩大即城市高层建筑增多,而且建筑密度大,对城市的蒸发、下渗、地表径流等水循环环节都会产生明显影响,B正确;主导风向是大尺度范围的大气运动情况,“水泥森林”面积的扩大会影响城市局部的空气运动,但不会影响主导风向,A错误;“水泥森林”是指在郊区建设住宅区,不会从根本上改变香港各功能区的分布,即城市空间结构不会发生根本性变化,C错误;会造成香港热岛效应增强,D错误。故选B。

10.B

11.C

12.D

【解析】10.从图中可以看出,海绵城市排放比例明显减少,下渗减明显增加,①正确;增加了蓄水池等,集蓄利用从无到有,③正确; 排放量的变化在材料中无法体现,②④错误;故选B。

11.从图中可以看出,海绵城市改变下渗减排的主要措施是铺装透水砖,修建下沉式绿地,①④正确;修建雨水湿地、修建蓄水池是集蓄利用的主要措施,②③错误;故选C。

12.通过图中分析“海绵城市”建设的主要目的是:一是缺水地区,改善城市小气候,通过集蓄利用,提高水资源的利用率,提高抗旱能力;二是其他地区,增强城市排水能力,缓解城市内涝,D正确;美化城市环境、增加城市景观的多样性、节约城市用水不是主要目的,排除ABC;故选D。

13.B

14.B

15.C

【解析】13.读图可知,目前,江苏省城市化发展速度较快,但城市人口比重尚未超过70%,可以反映出江苏省应处于城市化中期加速阶段,B正确,ACD错。故选B。

14.根据所学地理知识可知,在城市化中期加速阶段,通常会出现郊区城市化的现象,B正确;逆城市化、再城市化、农村城市化都是在城市化的后期阶段才会出现的现象。故选B。

15.随着江苏省城市人口逐年增多,城市交通拥堵情况加剧;大量人口涌入城市,可能会出现城市环境恶化、劳动力过剩等问题,①③④正确;城市医疗条件的改善主要与城市医疗基础设施的完善、医疗人才的增加等有关,江苏省城市人口逐年增加,可能会加剧基础医疗负担,不一定会使得医疗条件改善,排除②。故选C。

16.C

【解析】由于该绿化带在城市里,因此其主要的作用不是保持水土的作用,排除①,裸露地面铺设砂石不易造成扬沙天气;绿化带面积大,可涵养水源,增加下渗,不易发生城市内涝,②③对;下凹式绿化带利于雨水收集,减少内涝,④错,故本题选C。

17.(1)加速发展阶段。人口和经济活动向城镇聚集,城市化水平加速提高,城市数量增加,城市用地规模大幅度增加,出现城市密集地区和城市群。

(2)有利于缓解城市压力,壮大城市经济实力;有利于发展农村经济,促进农村的城市化进程;有利于缩小城乡差距(或增强农村发展活力),实现城乡共同繁荣。

(3)方向:高空污染物由城市向郊区扩散,近地面污染物由郊区流向城市。原因:城、郊气温差产生了城郊之间的热力环流(或城市热岛效应)。

【解析】(1)城镇化进程分为三个阶段:初期阶段,城市化水平在30%以下,发展速度较慢;中期加速阶段,城市化水平在30%-70%之间, 发展速度快;后期成熟阶段,城市化水平在70%以上,发展速度缓慢。据图可知,我国的城市人口比重增速较快,城市人口比重增加,基本处于30%-70%之间,从而得出该阶段为加速发展阶段。根据所学可知,该阶段的特点为人口和经济活动向城镇聚集,城市化水平加速提高,城市数量增加,城市用地规模大幅度增加,出现城市密集地区和城市群。

(2)城乡一体化的地理意义要从对城市和农村的影响方面回答,最终目的是缩小城乡差距,实现共同繁荣。“着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化”,体现出城乡一体化有利于缓解城市压力,壮大城市经济实力;“形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系”,体现城乡一体化有利于发展农村经济,促进农村的城市化进程;“促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置”体现了城乡一体化有利于缩小城乡差距,实现城乡共同繁荣。

(3)根据表中数据,可知,城市市中心和郊区之间存在温差,冷热不均会形成热力环流。城市由于人口数量多,密度大,经济发达,排放的热量多,所以空气膨胀上升,到高空,便向郊区扩散,郊区空气冷却收缩下沉,然后再从郊区流向城市。所以污染物迁移的方向为:高空污染物由城市向郊区扩散,近地面污染物由郊区流向城市。

18.A B 一 二、三 用地规模 晚 低 D

【解析】(1)城市人口比重在总人口所占比重是衡量城市化的主要标志。城市化水平越高,城市人口在总人口中所占比重越大。图中A曲线城市人口比重高于B,因此A表示发达国家的变化,B曲线表示发展中国家的变化。

(2)城市化的标志是城市人口占总人口的比重持续上升,劳动力从第一产业向第二、三产业转移,城市用地规模不断扩大。

(3)B类国家是发展中国家,城市化特点是起步晚、城市化水平低,目前城市化增长速度快。

(4)A曲线代表发达国家,因城市环境问题、乡村和小城镇基础设施不断完善等原因,该类国家的城市人口向乡村居民点和小城镇回流,此现象称为逆城市化现象,因此A曲线在20世纪70年代后呈下降趋势。

19.(1)城市地表导热率高;空气污染物多,能吸收较多的太阳能;有大量的人为热进入空气;建筑物密集,不利于热量扩散,形成高温中心。

(2)小区1风速大于小区2。理由:风速越大,空气流动性越强,由风带走的热量也越多,温升值就越小。

【解析】(1)结合材料中提到的信息“城市地区水泥、沥青等所构成的地表导热率高”、“空气污染物多,能吸收较多的太阳能,有大量的人为热进入空气”、“建筑物密集,不利于热量扩散”等信息,即可分析出城市热岛效应的形成原因。

(2)风速大小决定了城市热量散失的多少,风速越大,热量散失越多,温升值越小;图中显示小区1的温升值小于小区2,说明小区1的热量散失较多,风速较大。

图为1850—2050年中国、英国和美国三国城市化进程示意图(含预测)。读图,回答下面小题。

1.有关图中相关信息的描述,正确的是( )

A.英国城市化进程的速度始终高于美国 B.美国先于英国达到80%的城市化水平

C.1970年以后中国城市化进程快于美国 D.2050年三国城市人口数量相当

2.2030年与2000年相比,三国城市化带来的主要变化有( )

A.英国——第一产业成为主导产业 B.美国——城市环境质量持续恶化

C.英、美两国——城市化水平均有所下降 D.中国——农业生产机械化水平提升

下图为我国某城市不同时期功能区分布示意图。据此完成下面小题。

3.图示城市功能区分布变化最能体现城市化的( )

A.城市人口增加 B.城市数量增加 C.城市规模扩大 D.城市等级提升

4.城市处于Ⅰ阶段时( )

A.城市化水平高 B.生态环境恶化 C.基础设施完善 D.人口数量较少

下图是我国某地区乡村常住人口和城镇常住人口数量变化图。据此,完成下面小题。

5.四年来,该地城市化水平( )

A.持续降低 B.先升后降 C.持续升高 D.先降后升

6.目前该地城市化过程中出现的问题是( )

A.速度较慢 B.房屋空置 C.水平过高 D.交通拥堵

7.与该地区处于同一城市化阶段的国家是( )

A.美国 B.越南 C.英国 D.澳大利亚

香港名导王家卫的电影《重庆森林》,以香港的大厦为背景,讲述了迷离在那个钢筋、水泥森林中平常人最普通、最无奈,也最真实的心态。随着城市的发展,香港市政工程将曾经临海的渔村,建成了“水泥森林”般的住宅区,高楼林立,让人迷乱。但影片中的重庆森林并不是我们想要的,我们需要的是真正的森林,是可以自由呼吸的森林。完成下面小题。

8.电影中呈现的“水泥森林”给城市带来的影响是( )

①分散中心区人口压力②扩大了城市的用地规模

③控制了外来人口迁入④加速了逆城市化的进程

A.①② B.②④ C.②③ D.③④

9.随着“水泥森林”面积的扩大,城市可能出现( )

A.主导风向将发生明显改变 B.水循环状况受到影响

C.空间结构发生根本性变化 D.热岛效应会明显减弱

“海绵城市”是我国大力倡导的构建新型水循环系统的一种建成模式。下图是“海绵城市”与传统“快排”模式城市水循环对比示意图。读图,完成下列小题。

10.与“快排”模式相比,海绵城市的主要优势是( )

①下渗减排明显增加 ②排放明显减少

③集蓄利用从无到有 ④排放明显增加

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

11.海绵城市改变下渗减排的主要措施是( )

①铺装透水砖? ②修建雨水湿地

③修建蓄水池? ④修建下沉式绿地

A.①② B.③④ C.①④ D.②③

12.建设海绵城市的主要目的是( )

A.美化城市环境 B.增加城市景观的多样性

C.节约城市用水 D.提高城市抗旱防涝能力

下图为2001~2018年江苏省城市人口比重图,读图完成下面小题。

13.江苏省目前所处的城市化阶段是( )

A.初期阶段 B.中期阶段 C.晚期阶段 D.无法确定

14.在江苏省城市化过程中可能出现的城市化现象是( )

A.逆城市化 B.郊区城市化 C.再城市化 D.农村城市化

15.江苏省城市人口逐年增加,带来的影响有( )

①交通拥堵 ②医疗条件改善 ③环境恶化 ④劳动力过剩

A.①②③ B.②③④ C.①③④ D.①②④

16.“海绵城市”是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的“弹性”,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。 下图是我国西北某城市依据“海绵城市”原理建设的道路绿化带。下列对图中城市道路绿化带设计的评价,正确的是( )

①绿化带主要起保持水土的作用

②绿化带面积大,不易发生城市内涝

③裸露地面铺设砂石不容易造成扬沙天气且不容易堵塞下水管道

④下凹式绿化带易造成城市内涝

A.①② B.①④ C.②③ D.③④

二、综合题

17.阅读图文材料,完成下列各题。

材料一:中国共产党第十八次全国代表大会上明确指出:加快完善城乡发展一体化机制,着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化,促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置,形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。下图为我国城市化“纳瑟姆”曲线图。

材料二:某城市市中心与郊区16时的气温差表。

时间

1月

2月

7月

10月

全年

平均气温差/℃

5.2

6.0

5.4

6.0

5.5

(1)判断我国1990~2030年城镇化进程所处的阶段,描述该阶段的特点。

(2)说明我国实施城乡一体化新格局的地理意义。

(3)根据表中数据,判断该城市城郊之间污染物迁移的方向并说明原因。

18.读“世界发达国家和发展中国家城市人口占总人口比重变化曲线图”,回答问题。

(l)图中_____曲线表示发达国家的变化,_____曲线表示发展中国家的变化。

(2)城市化的标志是城市人口占总人口的比重持续上升,劳动力从第_____产业向第_____产业转移,城市_____不断扩大。

(3)B类国家的城市化特点是起步_____、水平_____。

(4)A曲线在20世纪70年代后呈下降趋势,此现象产生的主要原因是(__________)

A.乡村有大量闲置土地,需要人去经营管理

B.城市经济发展不稳定,失业人口增多

C.城市犯罪率高,居住不安全

D.人们对环境质量的要求越来越高,乡村和小城镇基础设施逐渐完善

19.阅读图文材料,结合所学知识,回答下列问题。

材料一:城市热岛效应是指城市温度高于郊区温度的现象。由于城市地区水泥、沥青等所构成的地表导热率高,加之空气污染物多,能吸收较多的太阳能,有大量的人为热进入空气;另一方面又因建筑物密集,不利于热量扩散,形成高温中心,并由此向外围递减。

材料二:不同风速的两个小区的温升值。

(1)结合材料一说明城市热岛效应的成因。

(2)判断材料二中小区1与小区2的风速大小并说明原因。

参考答案

1.C

2.D

【解析】1.据图可知,英国城市化进程的水平始终高于美国,但是速度在1890年—1950年是低于美国的,故A错误。美国达到80%的城市化水平的时间在2000年左右,而英国达到80%的城市化水平的时间在1960年,故B错误。1970年以后中国城市化水平斜率大,速度快,城市化进程快于美国,故C正确。从图中可以看出2050年三国城市化水平相当,城市化水平是衡量一个国家城市人口总数占全国总人口数量的百分比,不能看出人口总数的情况,故D错误。故选C。

2.英国第一产业所占比重根据图上给出的信息无法判断,故A错误。美国从2000年到2030年,城市化水平变化不大,城市环境应该是好转,故B错误。该时间段内,英、美两国城市化水平无明显变化,故C错误。中国在2000年到2030年间,城市化水平急剧升高,城市化水平速度增快,经济得到提高,科技水平得到进步,农业生产机械化水平提升,故D正确。故选D。

3.C

4.D

【解析】3.结合图例比较两图可知,从I到II阶段,该城市住宅区向西部和南部扩展,城市规模尤其是用地规模明显扩大,C对。根据图示不能得出城市人口增加 ;城市数量及城市等级并未因城市规模而改变。据此分析本题选C。

4.城市处于Ⅰ阶段时,城市规模较小,城市人口数量较少,城市化水平较低,工业化水平较低,对环境的影响较小,生态环境不会恶化,基础设施欠完善。据此分析本题选D。

5.C

6.D

7.B

【解析】5.从图中可以看出,四年来,该地乡村人口与城镇人口的差距缩小,最后城镇人口超过乡村人口,故该地城市化水平持续升高,C正确,ABD错误;故选C。

6.目前该地城市化水平不高,处在加速阶段,速度较快,AC错误;人口向城市迁移速度快,房屋需求量大,B错误;城市建设与人口增长的矛盾突出,交通拥堵,D正确;故选D。

7.目前该地城市化水平不高,处在加速阶段,越南经济相对落后,处在加速阶段,B正确;美国、英国、澳大利亚为发达国家,处在城市化的后期阶段,ACD错误;故选B。

8.A

9.B

【解析】8.结合材料分析,“水泥森林”指香港市政工程将曾经临海的渔村建成高楼林立的住宅区,从而扩大了香港城市的用地规模,也分散了城市中心区的人口压力,①②正确;在郊区渔村新建住宅区会吸引外来人口迁入,③错误;逆城市化指城市人口迁往距城较远的农村居住,“水泥森林”体现的显然不是逆城市化现象,④错误。故选A。

9.“水泥森林”面积的扩大即城市高层建筑增多,而且建筑密度大,对城市的蒸发、下渗、地表径流等水循环环节都会产生明显影响,B正确;主导风向是大尺度范围的大气运动情况,“水泥森林”面积的扩大会影响城市局部的空气运动,但不会影响主导风向,A错误;“水泥森林”是指在郊区建设住宅区,不会从根本上改变香港各功能区的分布,即城市空间结构不会发生根本性变化,C错误;会造成香港热岛效应增强,D错误。故选B。

10.B

11.C

12.D

【解析】10.从图中可以看出,海绵城市排放比例明显减少,下渗减明显增加,①正确;增加了蓄水池等,集蓄利用从无到有,③正确; 排放量的变化在材料中无法体现,②④错误;故选B。

11.从图中可以看出,海绵城市改变下渗减排的主要措施是铺装透水砖,修建下沉式绿地,①④正确;修建雨水湿地、修建蓄水池是集蓄利用的主要措施,②③错误;故选C。

12.通过图中分析“海绵城市”建设的主要目的是:一是缺水地区,改善城市小气候,通过集蓄利用,提高水资源的利用率,提高抗旱能力;二是其他地区,增强城市排水能力,缓解城市内涝,D正确;美化城市环境、增加城市景观的多样性、节约城市用水不是主要目的,排除ABC;故选D。

13.B

14.B

15.C

【解析】13.读图可知,目前,江苏省城市化发展速度较快,但城市人口比重尚未超过70%,可以反映出江苏省应处于城市化中期加速阶段,B正确,ACD错。故选B。

14.根据所学地理知识可知,在城市化中期加速阶段,通常会出现郊区城市化的现象,B正确;逆城市化、再城市化、农村城市化都是在城市化的后期阶段才会出现的现象。故选B。

15.随着江苏省城市人口逐年增多,城市交通拥堵情况加剧;大量人口涌入城市,可能会出现城市环境恶化、劳动力过剩等问题,①③④正确;城市医疗条件的改善主要与城市医疗基础设施的完善、医疗人才的增加等有关,江苏省城市人口逐年增加,可能会加剧基础医疗负担,不一定会使得医疗条件改善,排除②。故选C。

16.C

【解析】由于该绿化带在城市里,因此其主要的作用不是保持水土的作用,排除①,裸露地面铺设砂石不易造成扬沙天气;绿化带面积大,可涵养水源,增加下渗,不易发生城市内涝,②③对;下凹式绿化带利于雨水收集,减少内涝,④错,故本题选C。

17.(1)加速发展阶段。人口和经济活动向城镇聚集,城市化水平加速提高,城市数量增加,城市用地规模大幅度增加,出现城市密集地区和城市群。

(2)有利于缓解城市压力,壮大城市经济实力;有利于发展农村经济,促进农村的城市化进程;有利于缩小城乡差距(或增强农村发展活力),实现城乡共同繁荣。

(3)方向:高空污染物由城市向郊区扩散,近地面污染物由郊区流向城市。原因:城、郊气温差产生了城郊之间的热力环流(或城市热岛效应)。

【解析】(1)城镇化进程分为三个阶段:初期阶段,城市化水平在30%以下,发展速度较慢;中期加速阶段,城市化水平在30%-70%之间, 发展速度快;后期成熟阶段,城市化水平在70%以上,发展速度缓慢。据图可知,我国的城市人口比重增速较快,城市人口比重增加,基本处于30%-70%之间,从而得出该阶段为加速发展阶段。根据所学可知,该阶段的特点为人口和经济活动向城镇聚集,城市化水平加速提高,城市数量增加,城市用地规模大幅度增加,出现城市密集地区和城市群。

(2)城乡一体化的地理意义要从对城市和农村的影响方面回答,最终目的是缩小城乡差距,实现共同繁荣。“着力在城乡规划、基础设施、公共服务等方面推进一体化”,体现出城乡一体化有利于缓解城市压力,壮大城市经济实力;“形成以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系”,体现城乡一体化有利于发展农村经济,促进农村的城市化进程;“促进城乡要素平等交换和公共资源均衡配置”体现了城乡一体化有利于缩小城乡差距,实现城乡共同繁荣。

(3)根据表中数据,可知,城市市中心和郊区之间存在温差,冷热不均会形成热力环流。城市由于人口数量多,密度大,经济发达,排放的热量多,所以空气膨胀上升,到高空,便向郊区扩散,郊区空气冷却收缩下沉,然后再从郊区流向城市。所以污染物迁移的方向为:高空污染物由城市向郊区扩散,近地面污染物由郊区流向城市。

18.A B 一 二、三 用地规模 晚 低 D

【解析】(1)城市人口比重在总人口所占比重是衡量城市化的主要标志。城市化水平越高,城市人口在总人口中所占比重越大。图中A曲线城市人口比重高于B,因此A表示发达国家的变化,B曲线表示发展中国家的变化。

(2)城市化的标志是城市人口占总人口的比重持续上升,劳动力从第一产业向第二、三产业转移,城市用地规模不断扩大。

(3)B类国家是发展中国家,城市化特点是起步晚、城市化水平低,目前城市化增长速度快。

(4)A曲线代表发达国家,因城市环境问题、乡村和小城镇基础设施不断完善等原因,该类国家的城市人口向乡村居民点和小城镇回流,此现象称为逆城市化现象,因此A曲线在20世纪70年代后呈下降趋势。

19.(1)城市地表导热率高;空气污染物多,能吸收较多的太阳能;有大量的人为热进入空气;建筑物密集,不利于热量扩散,形成高温中心。

(2)小区1风速大于小区2。理由:风速越大,空气流动性越强,由风带走的热量也越多,温升值就越小。

【解析】(1)结合材料中提到的信息“城市地区水泥、沥青等所构成的地表导热率高”、“空气污染物多,能吸收较多的太阳能,有大量的人为热进入空气”、“建筑物密集,不利于热量扩散”等信息,即可分析出城市热岛效应的形成原因。

(2)风速大小决定了城市热量散失的多少,风速越大,热量散失越多,温升值越小;图中显示小区1的温升值小于小区2,说明小区1的热量散失较多,风速较大。

同课章节目录

- 第一章 人口

- 第一节 人口分布

- 第二节 人口迁移

- 第三节 人口容量

- 问题研究 如何看待农民工现象

- 第二章 乡村和城镇

- 第一节 乡村和城镇空间结构

- 第二节 城镇化

- 第三节 地域文化与城乡景观

- 问题研究 从市中心到郊区,你选择住在哪里

- 第三章 产业区位因素

- 第一节 农业区位因素及其变化

- 第二节 工业区位因素及其变化

- 第三节 服务业区位因素及其变化

- 问题研究 实体商店何去何从

- 第四章 交通运输布局与区域发展

- 第一节 区域发展对交通运输布局的影响

- 第二节 交通运输布局对区域发展的影响

- 问题研究 城市交通如何疏堵

- 第五章 环境与发展

- 第一节 人类面临的主要环境问题

- 第二节 走向人地协调——可持续发展

- 第三节 中国国家发展战略举例

- 问题研究 低碳食品知多少