2020-2021学年八年级语文下册14应有格物致知精神 课件(15张PPT)

文档属性

| 名称 | 2020-2021学年八年级语文下册14应有格物致知精神 课件(15张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 21.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-27 09:01:33 | ||

图片预览

文档简介

应有格物致知精神

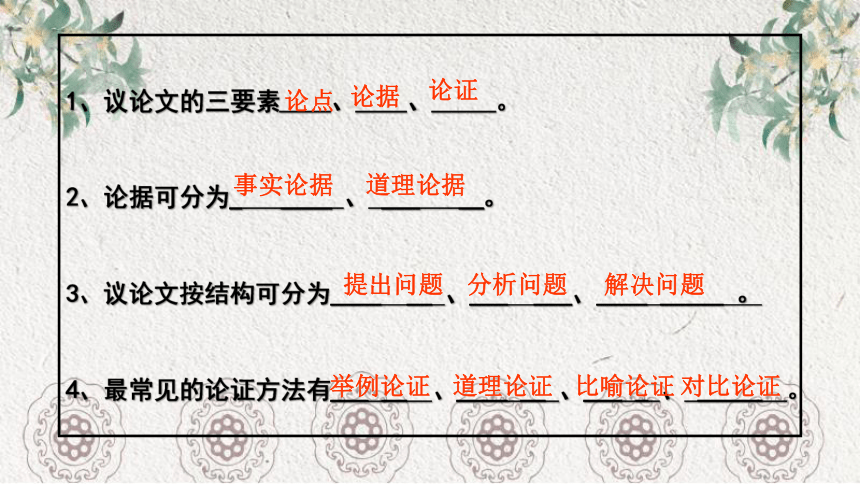

1、议论文的三要素____、____、_____。

2、论据可分为_ ____ 、 ___ __。

3、议论文按结构可分为____ __ 、___ ___、____ _____ 。

4、最常见的论证方法有___ __ 、____ __ 、___ _ 、 _____ 。

论点

论据

论证

事实论据

道理论据

提出问题

分析问题

解决问题

举例论证

道理论证

比喻论证

对比论证

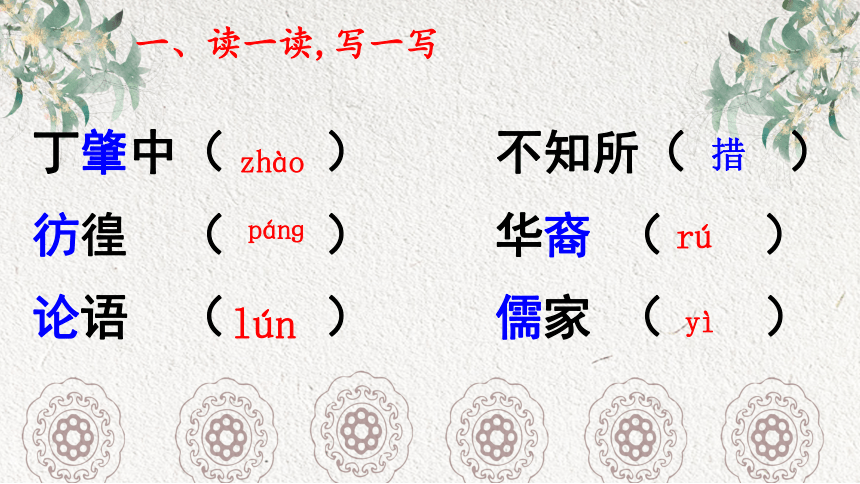

丁肇中( ) 不知所( )

彷徨 ( ) 华裔 ( )

论语 ( ) 儒家 ( )

zhào

措

pánɡ

一、读一读,写一写

yì

lún

rú

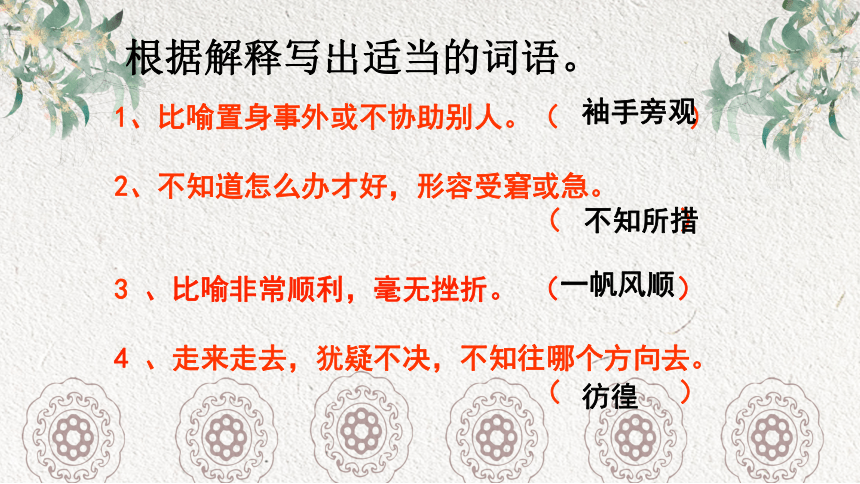

1、比喻置身事外或不协助别人。( )

2、不知道怎么办才好,形容受窘或急。

( )

3 、比喻非常顺利,毫无挫折。 ( )

4 、走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向去。

( )

根据解释写出适当的词语。

不知所措

彷徨

袖手旁观

一帆风顺

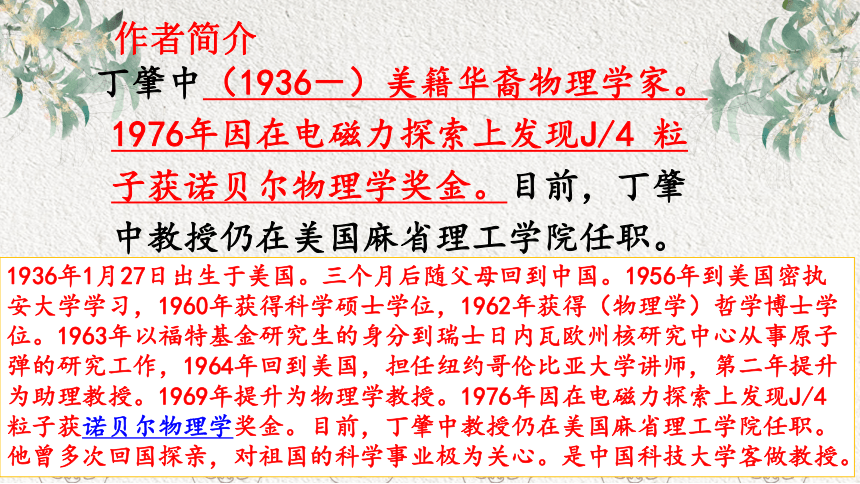

作者简介

丁肇中(1936-)美籍华裔物理学家。1976年因在电磁力探索上发现J/4 粒子获诺贝尔物理学奖金。目前,丁肇中教授仍在美国麻省理工学院任职。

1936年1月27日出生于美国。三个月后随父母回到中国。1956年到美国密执安大学学习,1960年获得科学硕士学位,1962年获得(物理学)哲学博士学位。1963年以福特基金研究生的身分到瑞士日内瓦欧州核研究中心从事原子弹的研究工作,1964年回到美国,担任纽约哥伦比亚大学讲师,第二年提升为助理教授。1969年提升为物理学教授。1976年因在电磁力探索上发现J/4 粒子获诺贝尔物理学奖金。目前,丁肇中教授仍在美国麻省理工学院任职。他曾多次回国探亲,对祖国的科学事业极为关心。是中国科技大学客做教授。

第一部分(l段):提出问题。中国学生应该怎样了解自然科学?

第二部分(2~12段):分析问题。指出传统教育的弊病,论述“格物致知精神”在科学上的重要性。

第三部分:(13)解决问题。强调我们需要培养实验的精神的意义并对我们这一代提出希望。

本文结构

课文论述的话题是什么?作者的观点是什么?

学习自然科学要有格物致知精神。

中国学生应该怎样了解自然科学?

引出

什么叫“格物”和“致知”?课文中作了解释,请找出来。

从探察物体而得到知识

格,探察、探究

物,物体、事物

致,达到、得到

知,知识、认识

“格物致知精神”就是“实验精神”

作者举了王阳明的例子。我们探讨一下:王阳明 “格”竹子为什么失败?

这位先生面对竹子硬想了七天,而不动手实践,把探察外界误认为探讨自己,从内心领悟真理。

王阳明的“格物”实是“格己”,而不是研究万物的道理,这是无用的,不能适用于现在的世界的。证明传统的中国教育的目的是不正确的。

↓

按照现代科学的方法,竹子应当怎样“格” ?

作者主张:

实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测。

比如,我们要知道竹子的性质,就要特别栽种竹子,以研究它生长的过程,要把叶子切下来拿到显微镜下去观察,绝不是袖手旁观就可以得到知识的。

一、论点:

三、论证方法:

二、论证结构:

分析问题

得出结论

必须重视格物致知精神

(2---12)

(13)

提出论题

首先,

然后,

接着,

(1)

谈谈中国学生应该怎样学习自然科学。

内容结构

应有格物致知精神

指出传统教育的弊端。

分析科学上的实验精神的重要性。

指出当今的中国学生依然轻视实验精神。

举例论证 . 道理论证、引用论证

作者认为中国学生“在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了”。作者认为造成这个状况的原因是什么?应怎么改?

原因是:大家受王阳明思想的支配,偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

要改变这种状况,人们必须培养实验的精神,培养真正的格物致知的精神。

以他自己在美国读大学的亲身经历为证(请你读一读):

我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只要很“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己作主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的惟一办法——以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。

作者用什么事例证明中国学生“大都偏向于理论而轻视实验”?

论证方法

举例论证 道理论证

王阳明“格物”

研究竹子

个人经验

王阳明的“格物”不是研究万物的道理,不能适用于现在的世界的,证明传统的中国教育的目的不正确。

证明实验的过程不是消极的观察而是积极的探测:积极的栽种、研究成长过程、科学观察

证明光“用功”埋头读书,对于实际的需要毫无帮助

科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到

实验的过程不是毫无选择的测量,而是需要细致具体的计划,要有一个适当的目标

应克服只空想只动脑而不动手的学习习惯;克服想当然的毛病,培养“知其然更要知其所以然”的探究精神。(言之有理即可。)

读了这篇文章,你认为在日常生活中应如何培养格物致知的精神?

1、议论文的三要素____、____、_____。

2、论据可分为_ ____ 、 ___ __。

3、议论文按结构可分为____ __ 、___ ___、____ _____ 。

4、最常见的论证方法有___ __ 、____ __ 、___ _ 、 _____ 。

论点

论据

论证

事实论据

道理论据

提出问题

分析问题

解决问题

举例论证

道理论证

比喻论证

对比论证

丁肇中( ) 不知所( )

彷徨 ( ) 华裔 ( )

论语 ( ) 儒家 ( )

zhào

措

pánɡ

一、读一读,写一写

yì

lún

rú

1、比喻置身事外或不协助别人。( )

2、不知道怎么办才好,形容受窘或急。

( )

3 、比喻非常顺利,毫无挫折。 ( )

4 、走来走去,犹疑不决,不知往哪个方向去。

( )

根据解释写出适当的词语。

不知所措

彷徨

袖手旁观

一帆风顺

作者简介

丁肇中(1936-)美籍华裔物理学家。1976年因在电磁力探索上发现J/4 粒子获诺贝尔物理学奖金。目前,丁肇中教授仍在美国麻省理工学院任职。

1936年1月27日出生于美国。三个月后随父母回到中国。1956年到美国密执安大学学习,1960年获得科学硕士学位,1962年获得(物理学)哲学博士学位。1963年以福特基金研究生的身分到瑞士日内瓦欧州核研究中心从事原子弹的研究工作,1964年回到美国,担任纽约哥伦比亚大学讲师,第二年提升为助理教授。1969年提升为物理学教授。1976年因在电磁力探索上发现J/4 粒子获诺贝尔物理学奖金。目前,丁肇中教授仍在美国麻省理工学院任职。他曾多次回国探亲,对祖国的科学事业极为关心。是中国科技大学客做教授。

第一部分(l段):提出问题。中国学生应该怎样了解自然科学?

第二部分(2~12段):分析问题。指出传统教育的弊病,论述“格物致知精神”在科学上的重要性。

第三部分:(13)解决问题。强调我们需要培养实验的精神的意义并对我们这一代提出希望。

本文结构

课文论述的话题是什么?作者的观点是什么?

学习自然科学要有格物致知精神。

中国学生应该怎样了解自然科学?

引出

什么叫“格物”和“致知”?课文中作了解释,请找出来。

从探察物体而得到知识

格,探察、探究

物,物体、事物

致,达到、得到

知,知识、认识

“格物致知精神”就是“实验精神”

作者举了王阳明的例子。我们探讨一下:王阳明 “格”竹子为什么失败?

这位先生面对竹子硬想了七天,而不动手实践,把探察外界误认为探讨自己,从内心领悟真理。

王阳明的“格物”实是“格己”,而不是研究万物的道理,这是无用的,不能适用于现在的世界的。证明传统的中国教育的目的是不正确的。

↓

按照现代科学的方法,竹子应当怎样“格” ?

作者主张:

实验的过程不是消极的观察,而是积极的、有计划的探测。

比如,我们要知道竹子的性质,就要特别栽种竹子,以研究它生长的过程,要把叶子切下来拿到显微镜下去观察,绝不是袖手旁观就可以得到知识的。

一、论点:

三、论证方法:

二、论证结构:

分析问题

得出结论

必须重视格物致知精神

(2---12)

(13)

提出论题

首先,

然后,

接着,

(1)

谈谈中国学生应该怎样学习自然科学。

内容结构

应有格物致知精神

指出传统教育的弊端。

分析科学上的实验精神的重要性。

指出当今的中国学生依然轻视实验精神。

举例论证 . 道理论证、引用论证

作者认为中国学生“在研究工作中需要拿主意时,就常常不知所措了”。作者认为造成这个状况的原因是什么?应怎么改?

原因是:大家受王阳明思想的支配,偏向于理论而轻视实验,偏向于抽象的思维而不愿动手。

要改变这种状况,人们必须培养实验的精神,培养真正的格物致知的精神。

以他自己在美国读大学的亲身经历为证(请你读一读):

我是受传统教育长大的。到美国大学念物理的时候,起先以为只要很“用功”,什么都遵照老师的指导,就可以一帆风顺了,但是事实并不是这样。一开始做研究便马上发现不能光靠教师,需要自己作主张、出主意。当时因为事先没有准备,不知吃了多少苦。最使我彷徨恐慌的,是当时的惟一办法——以埋头读书应付一切,对于实际的需要毫无帮助。

作者用什么事例证明中国学生“大都偏向于理论而轻视实验”?

论证方法

举例论证 道理论证

王阳明“格物”

研究竹子

个人经验

王阳明的“格物”不是研究万物的道理,不能适用于现在的世界的,证明传统的中国教育的目的不正确。

证明实验的过程不是消极的观察而是积极的探测:积极的栽种、研究成长过程、科学观察

证明光“用功”埋头读书,对于实际的需要毫无帮助

科学发展的历史告诉我们,新的知识只能通过实地实验而得到

实验的过程不是毫无选择的测量,而是需要细致具体的计划,要有一个适当的目标

应克服只空想只动脑而不动手的学习习惯;克服想当然的毛病,培养“知其然更要知其所以然”的探究精神。(言之有理即可。)

读了这篇文章,你认为在日常生活中应如何培养格物致知的精神?

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读