福建省建瓯市高级中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题 Word版含答案

文档属性

| 名称 | 福建省建瓯市高级中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题 Word版含答案 |  | |

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 182.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人民版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-27 23:10:19 | ||

图片预览

文档简介

建瓯市高级中学2020-2021学年高二下学期期中考试

历史科试卷

命题人: 满分:100分 考试时间:75分钟 5.13

一、选择题(每小题2分、共计48分)

1. 古代中国早期政治制度以宗法血缘关系为基础,通过层层分封,权力分散在各级贵族中,并世袭享有特权。战国时代魏国和楚国通过变法削弱世袭特权,秦国通过军功爵制取消世卿世禄制度,强调军功而淡化世袭身份。这些做法

A. 标志着世卿世禄制走向消亡 B. 推动了贵族政治向官僚政治转型

C. 促进了小农经济形成和发展 D. 标志着人类历史进入到封建社会

2. 《商君书》写道∶"三代不同礼而王;五霸不同法而霸。故知者作法,而愚者制焉。贤者更礼,而不肖者拘焉。拘礼之人不足与言事;制法之人不足与论变。"其意在

A. 维护传统的贵族政治 B. 论证革新的历史依据

C. 规劝当政者施行仁政 D. 强化周王的统治地位

3. 《诗经》云:“千耦其耘。”李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”上述现象变化主要得益于

A. 土地私有制确立B. 铁犁牛耕的运用C. 赋税制的改革D. 重农抑商政策

4. 西周时期,姓、氏分开,姓用来区分祖先,氏用来分别贵贱,贵者有氏,贱者有名无氏。秦汉以后,“氏”大多转化为“姓”,姓氏合而为一。此后“氏”通常指女子娘家姓,称为“某氏”,男子反而不称“氏”。这一变化反映

A. 传统的分封制和宗法制崩溃 B. 女权社会为男权社会所取代

C. 秦汉的统一推动姓氏的演变 D. 秦汉时期婚姻习俗有所改变

5. 《嬴政的道》一文中写道:“始皇嬴政比较黏糊,只要走进历史,不管你是否乐意,也不论你停在哪一段儿,他都将不请自来,躲不掉也避不开。”作者这样评价秦始皇,主要是基于他( )

A. 全国推行郡县制B. 确立了后世2000多年的国家政治框架

C. 首创皇帝制度和三公九卿制度D. 开始用军功爵制代替世卿世禄制

6. 在中国历史上的西周和春秋战国时期,中国同时面临着文化创新和政治重构的双重挑战。春秋战国时期应对“双重挑战”的结果是使中国

A. “公天下”结束,“家天下”开始B. 百家争鸣结束,儒家被奉为正统

C. 思想文化严加控制,中央集权体制开始D. 官僚队伍上品无寒门,下品无世族

7. 春秋战国时期人才流动十分频繁,如:孙武,齐人,后为吴将军;荀子赵国人,游学于齐,三任“稷下学宫”“祭酒”;商鞅,卫人,西入秦,行变法令,相秦十年;李斯,楚人,为秦廷尉,丞相。由此可见,当时的人才流动

A. 导致诸侯争霸局面的形成B. 促进百家争鸣现象的出现

C. 推动列国变法运动的开展D. 助推新旧社会转型的演进

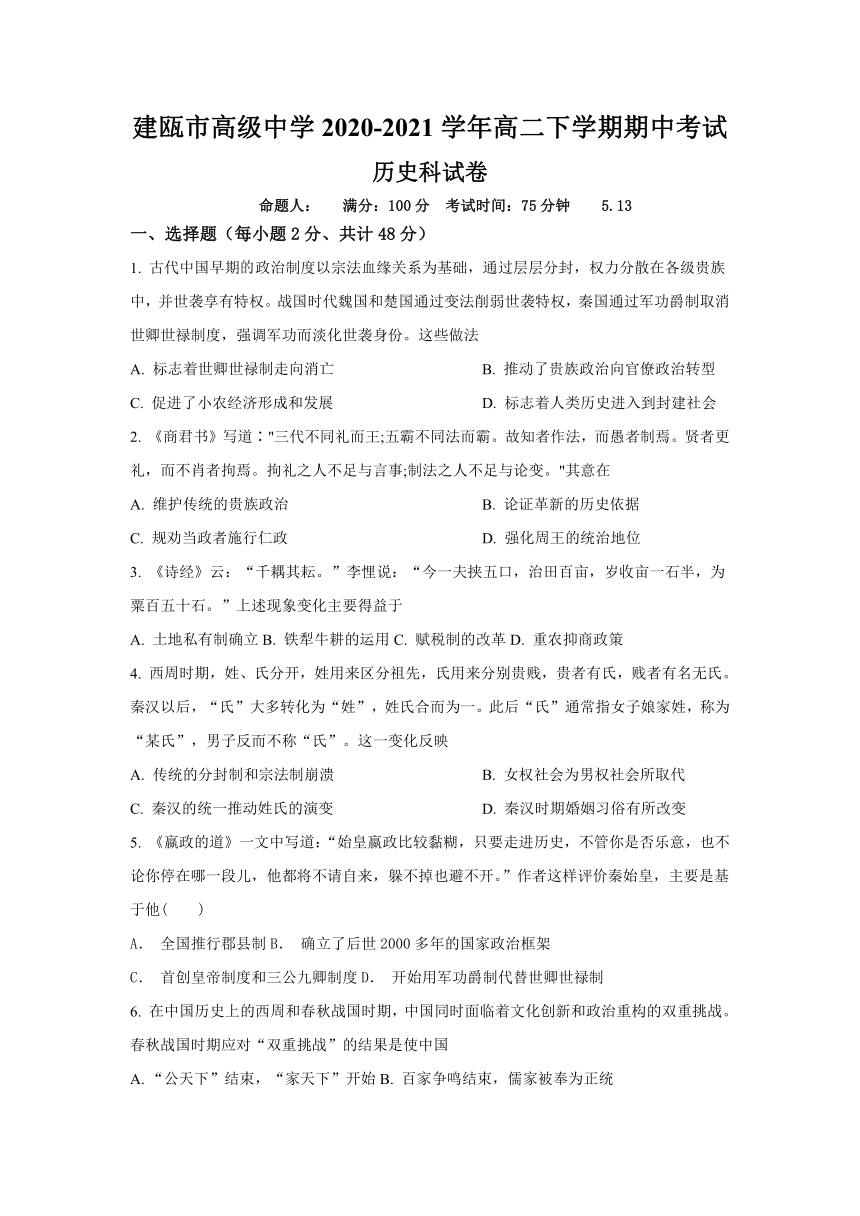

8. 如图为商鞅变法时县及其以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法

A. 激化了阶级矛盾B. 瓦解了宗法制度C. 加强了地方统治D. 扩大了统治范围

9.中国古代地方行政机构经历了秦汉的郡、魏晋南北朝的州、唐代的道、宋代的路、元朝的行省、明朝的布政使司和清朝的省的变迁,极不稳定,变化较大。这反映出

A. 中央与地方的分权趋于合理B. 地方行政监察体制日益完善

C. 地方行政机构权力不断扩大D. 中央与地方的矛盾长期存在

10. 战国时期,赵武灵王力主学习少数民族的长处,倡导胡服骑射。北魏时期,孝文帝力主迁都洛阳,全面实行汉化政策。他们共同的目的是

A. 巩固对中原地区的统治B. 提升军事实力C. 顺应民族交融的潮流D. 促进本民族发展

11. 北魏孝文帝,针对当时民间“长幼之叙乱”,要求地方官“推贤而长者”,教化当地百姓应做到:父慈、子孝、兄友、弟顺、夫和、妻柔,并将此作为地方官政绩考核的重要内容。这表明当时北魏

A. 以礼制加强对地方的治理 B. 德才为选官的主要标准

C. 注重官僚队伍的道德建设 D. 地方教育主要传授儒学

12.1882年,在日本、美国、英国相继强迫朝鲜政府签订条约后,朝鲜开始谋求改变其中国“附属国”的地位,向清廷提出派遣使节进驻北京的要求。对此,清廷断快拒绝,继续延续双方的旧有关系。朝鲜政府的这种做法( )

A.开始冲击中国传统的外交体系 B.说明列强控制了朝鲜的内政外交

C.证明旧有宗藩外交已不合时宜 D.体现其追随列强侵略中国的企图

13.1900年6月21日,清政府颁布“向各国宣战懿旨”。6月26日,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强驻上海领事商定《东南保护约款》,规定“上海租界归各国共同保护,长江及苏、杭内地均归各督抚保护,两不相扰,以保中外商民人民产业为主”。这表明( )

A.列强在华势力受到有效遏制 B.清政府中央集权面临危机

C.地方实力派成为列强代理人 D.地方势力与朝廷分庭抗礼

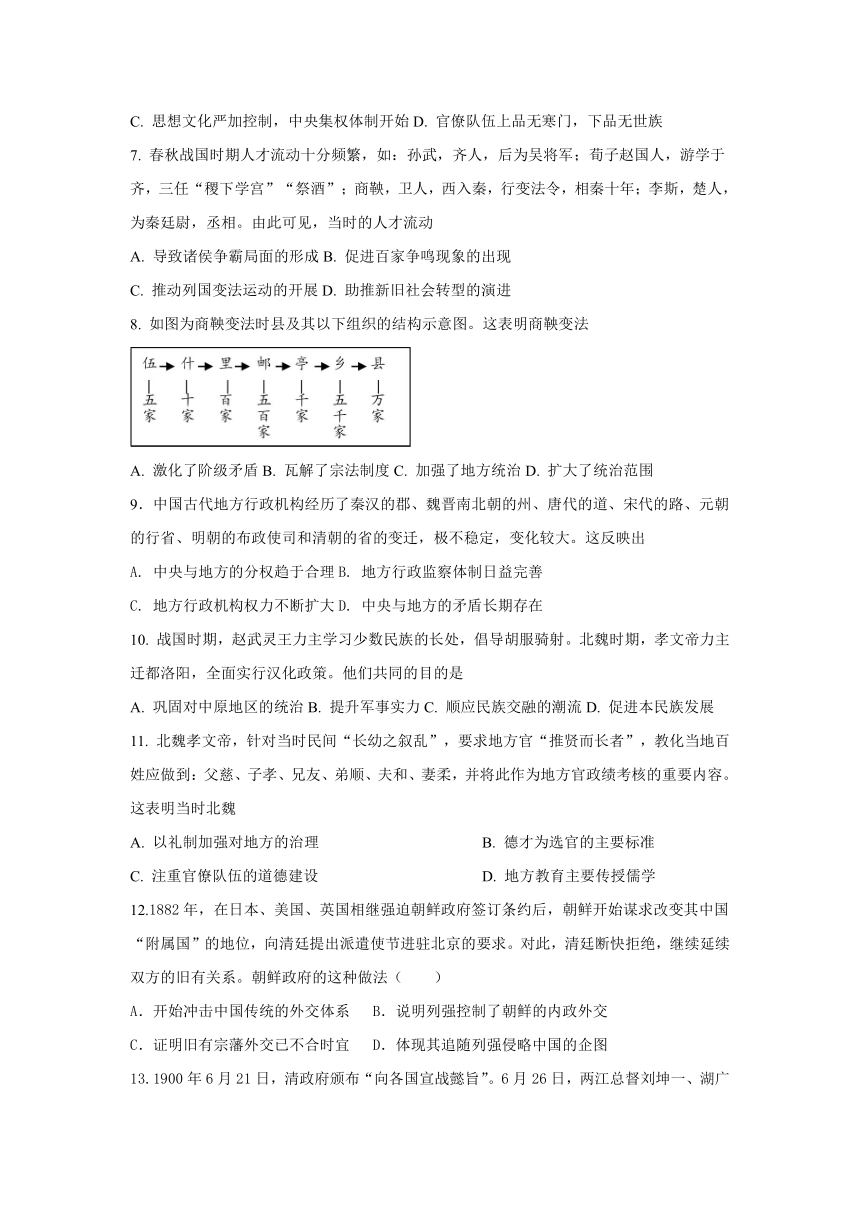

14.漫画家张乐平在抗战期间“以画抗战”,画了不少抗日主题的漫画。以下左图中被杀公鸡的尾巴上写有“上海日军”字样;右图中扎在日本武士肚子上的刀上写有“全面抗战”字样。这两幅漫画反映的共同主题是( )

A.鼓舞国人抗战信心 B.庆祝抗战取得胜利

C.宣扬抗战“速胜论” D.争取国际力量援助

15. 1790年初,曾参加过美国独立战争的法国将军拉法耶特将缴获的开启巴士底狱的钥匙赠送给华盛顿总统,并在给华盛顿的信中表示,“由于美国革命,巴士底狱的大门才启开”。从这段话中,我们可以获取的信息不包括

A.美国独立战争的影响 B.法国大革命爆发的原因

C.法国曾经对美国独立战争提供军事援助 D.华盛顿曾经参加过攻占巴士底狱

16. 下表为百日维新之前提出的各类变法方案。

时间 人物 变法要求

1897年12月16日 严修 《奏请设经济专科折》

1898年1月17日 荣禄 《参酌中外兵制设立武备特科》

1898年1月27日 严复 《拟上皇帝书》

1898年1月28日 康有为 《请大誓臣工开制度局革旧图新以存国祚折》

1898年2月10日 伍廷芳 《奏请变通成法折》

1898年5月22日 张謇 《农工商标本急策》

对此理解正确的是

A. 变法措施已在全国推行 B. 朝廷鼓励官民上书言事

C. 维新变法形势不断发展 D. 军事改革成为变法重点

17. 维新变法时期,以倭仁为代表的保守派,顽固坚持传统,反对变法。以张之洞为代表的洋务派,也不赞成国家制度转变为西洋模式。各省督抚大多采取消极观望态度。这反映

A. 缙绅士大夫观念都很保守B. 维新缺乏有力的政治支持

C. 民族资产阶级政治上软弱D. 制度变革不符合各方利益

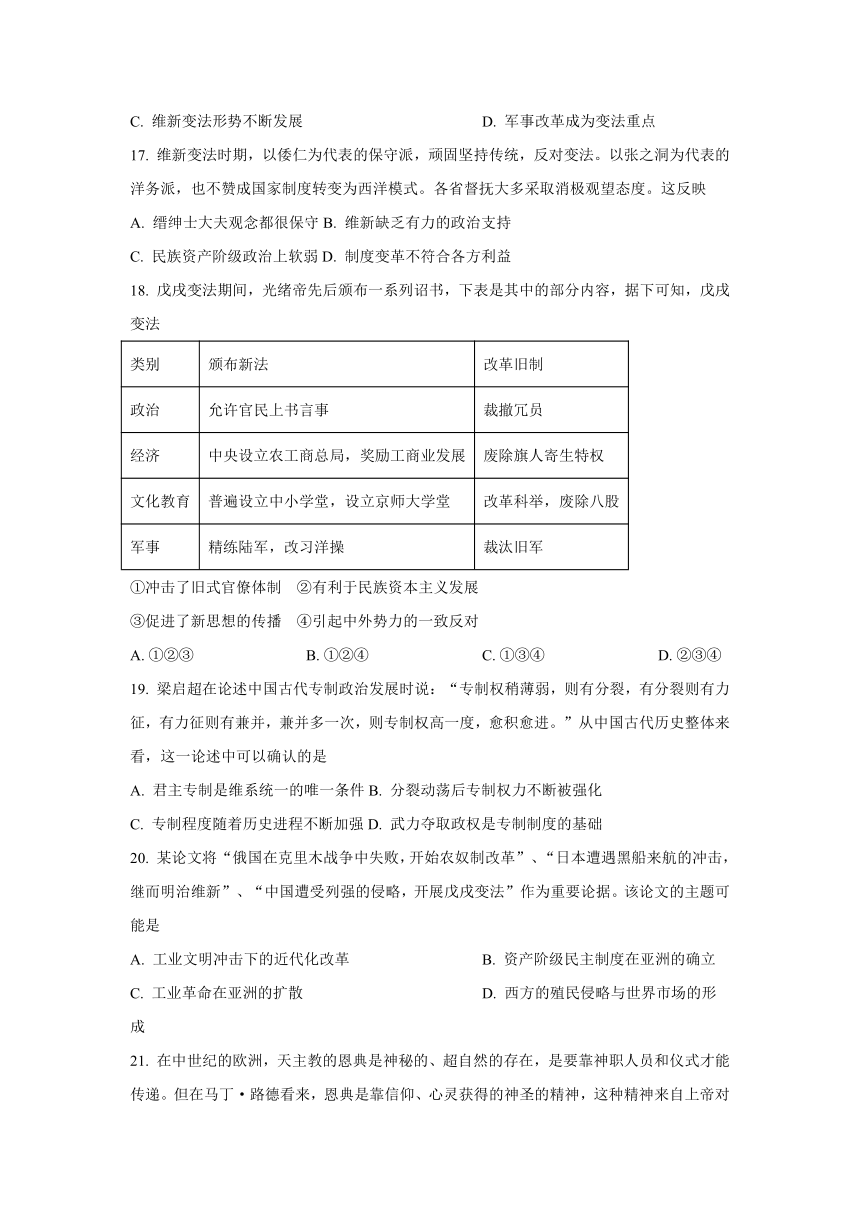

18. 戊戌变法期间,光绪帝先后颁布一系列诏书,下表是其中的部分内容,据下可知,戊戌变法

类别 颁布新法 改革旧制

政治 允许官民上书言事 裁撤冗员

经济 中央设立农工商总局,奖励工商业发展 废除旗人寄生特权

文化教育 普遍设立中小学堂,设立京师大学堂 改革科举,废除八股

军事 精练陆军,改习洋操 裁汰旧军

①冲击了旧式官僚体制 ②有利于民族资本主义发展

③促进了新思想的传播 ④引起中外势力的一致反对

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

19. 梁启超在论述中国古代专制政治发展时说:“专制权稍薄弱,则有分裂,有分裂则有力征,有力征则有兼并,兼并多一次,则专制权高一度,愈积愈进。”从中国古代历史整体来看,这一论述中可以确认的是

A. 君主专制是维系统一的唯一条件B. 分裂动荡后专制权力不断被强化

C. 专制程度随着历史进程不断加强D. 武力夺取政权是专制制度的基础

20. 某论文将“俄国在克里木战争中失败,开始农奴制改革”、“日本遭遇黑船来航的冲击,继而明治维新”、“中国遭受列强的侵略,开展戊戌变法”作为重要论据。该论文的主题可能是

A. 工业文明冲击下的近代化改革 B. 资产阶级民主制度在亚洲的确立

C. 工业革命在亚洲的扩散 D. 西方的殖民侵略与世界市场的形成

21. 在中世纪的欧洲,天主教的恩典是神秘的、超自然的存在,是要靠神职人员和仪式才能传递。但在马丁·路德看来,恩典是靠信仰、心灵获得的神圣的精神,这种精神来自上帝对人的救赎。他的这一论断

A. 强调了个人信仰的自主性 B. 为宗教改革爆发提供了条件

C. 否定了天主教会的权威性 D. 表明基督教蕴含着反抗精神

22.李时珍写《本草纲目》用了27年,达尔文写《物种起源》用了27年,徐霞客写《徐霞客游记》用了34年,马克思写《资本论》用了40年。这一切说明( )

A. 善于抓住时机是取得事业成功的关键B. 善于写书能促使人取得卓越的成就

C. 坚持不懈是人们通向成功的阶梯D. 只要克服重重困难,就能使人达到预期的目的

23. “由于原先的血缘家族被打破,农民不能像以前那样通过家族在城邦的代言人来维护其利益,这样一来就迫使他们不得不亲自去雅典城出席公民大会,否则,就意味着他们常常处于一种有权力但无法行使的尴尬境地。”这一局面的出现

A. 得益于梭伦改革的开展 B. 反映出大多数人的民主

C. 表明民主政治达到顶峰 D. 推动雅典民主政治确立

24. 1889年,日本颁布《大日本帝国宪法》,其中规定了立法权由帝国议会行使,行政权由帝国大臣掌握,司法权由法院支配这表明,该宪法

A. 完善了君主立宪制的政体 B. 保留了日本的君主专制政体

C. 体现了资本主义民主色彩 D. 延续了固有的军国主义传统

二、材料解析题(第25题 25分、第26题 12分、第27题15分。共计52分)

25.(25分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:从不平等条约产生的那一刻起,清政府便开始了反抗斗争,但收效甚微。

1917年8 月,中国政府对德国和奥匈帝国宣战,并宣布在此之前中国与德、奥两国所有条约以及国际协议无效。

1921年在华盛顿会议上,中国坚持斗争,加上美英反对日本独占中国的企图,日本同中国在会外签订了《中日解决山东悬案条约》及其《附约》,由此,山东问题终得以解决。

苏俄政府因外交孤立,意欲拉拢中国,从1919 年7月起,先后三次发表对华宣言。1924 年在平等条件下中苏两国重订了新约,恢复了一定的平等权益。

20年代中后期的北伐和国民革命的民族主义高涨,中国政府收回了汉口、九江等租界,和主要西方国家以及日本签订了关税新约,收回了关税自主权。不久,南京政府便首次自主地修订颁布了《海关进口新税则》。

大平洋战争爆发后,中国正式对德、意、日宣战,同时宣布废止中德、中意、中日间所有旧条约。1943年,中国同英、美等签订了《关于取消在华领事裁判权及处理有关问题之条约》,之后陆续与其他在华享有各种特权的国家签订了类似的条约。至此,一百年来中国与西方国家所签订的不平等条约、皆告废止。﹣﹣摘编自王建朗《中国废除不平等条约的历史考察》等

材料二:日本废除不平等条约分为四个时期:

一、酝酿期:明治政府向列强表达修约意愿,并派使团赴欧考察和修约,但遭到拒绝。

二、胶着期:19世纪70年代寺岛外务卿把修约重点放在修改关税上,因列强反对,进展缓慢。1880年井上馨出任外务卿后,把修约的重点放在治外法权上,关税仅是修改现行税率。并推行欧化政策和媚外外变,遭到民权人士的反对而下台。

三、基本完成期:1888年新任外相大隈重信则采取较强硬的外交策略,以美、德、俄作为修约谈判的突破口,提出在与美、俄等国签订新约的5年后,废除领事裁判权,得到美、德、俄三国的同意。19世纪90年代,国际局势发生重大变化,英国对日政策发生根本性变化。1894年7月,日本同英国签订了《通商航海条约》,废除了领事裁判权,并部分收回了关税自主权。此后,其他列强先后同日本签订了类似的条约。

四、最终完成期:1910年日本向各国发出修约通知,1911年美国带头与日本签订新条约,随后有关国家也纷纷与日本签订条约,表示放弃关规协定权。至此,日本修改不平等条约的任务宣告完成。﹣﹣摘编自牛淑萍《近代日本修改不平等条约述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国能够废除不平等条约的原因。8分

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中日两国修约特点有何异同?分析废除不平等条约给两国带来的意义。17分

26.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料 义华《文明的自信》一文中说,“第一,中国人的身份地位的流动性。这是中华文明发展一个非常重要的原动力。我们没有固定不变的身份地位。人是有差异的,但这个差异都可以经过人自身的努力而得到改变。……每个人、家庭、地区,人们的身份地位都在不断变动,而且有制度性保证。这个变动是可控的,当变动的路堵塞了、不可控了,社会危机就产生了,这非常重要。第二,是财富的流动性。‘商鞅变法’后,土地可以买卖,土地一直在流动中,有制度性保证,包括民间习惯。土地流动是中华民族几千年来维持理性发展的最根本财富。……第三就是资本的流动。……还有权力的流动,权力是否真正向所有人开放,是否能够真正成为公权力。”

究其古今中外历史,以上观点应该同样适应于其他文明。

请分析材料,以“文明发展的动力”为主题提炼出一个观点,并结合所学中外历史知识,对这一观点进行探讨。(要求:要求观点明确、史论结合、史实准确。)

27.(15分)康熙和拿破仑,都对本国的统一和发展做出过重大贡献。阅读材料,回答问题。

材料一:康熙皇帝是清朝最堪赞誉的贤明君主,符合了传统中国所谓内圣外王的尺度,他既仁慈也不乏决断力。武功与文治都无与伦比。平定三藩之乱(吴三桂、耿精忠、尚可喜的叛乱);遏制沙皇俄国的扩张,签订《中俄尼布楚条约》,划定中俄东段边界;平定割据台湾的郑氏集团,使台湾回归祖国;率领军队征讨厄鲁特蒙古的准噶尔部,击败它的首领葛尔丹。康熙皇帝武功中最为引人注目的几件大事,彪炳于史册而毫无愧色。——樊树志《国史十六讲》

(1)根据所学知识指出属于康熙帝“文治”方面的两个措施,概括康熙对统一多民族国家的贡献。7分

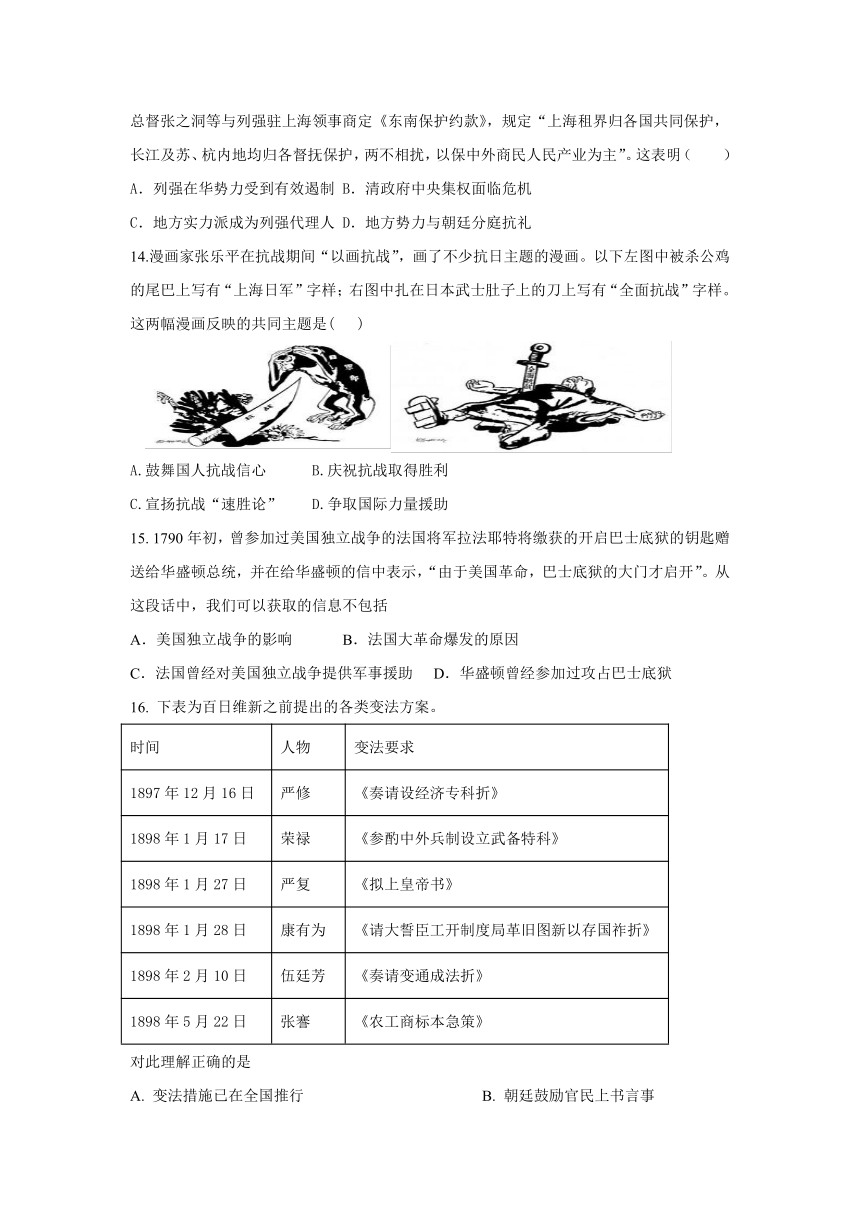

材料二 下图漫画为《镜中的拿破仑》。镜子前的拿破仑,头戴皇冠、手握宝剑;而在镜子中却变成了手拿《民法典》的华盛顿。

材料二中漫画的创意,代表了作者对拿破仑的不同评价与观点。选择一种观点,谈谈你的理解。8分

建瓯市高级中学2020-2021学年高二下学期期中考试

历史答案

1、B2、B 3.B 4. A5. B 6. C 7. D 8. C 9.D 10. D 11. A 12.C 13. B

14. A 15. D 16. C 17. B 18. A 19. C 20. A 21. C 22. C 23. D 24. C

二、材料解析题

25.(25分)

(1)原因:利用一战、二战的契机;利用国际会议列强之间的矛盾;抓住苏联急需获得承认而放弃在华特权的机会;民族主义情绪和国人的支持;中国人民的浴血抗战和英美为鼓励中国人民继续抗战。8分

(2)不同:中国废约持续时间长,日本时间短;中国先关税主权,后治外祛权(领事裁判权),日本先治外法权,后关税主权。4分

相同:中日两国政府的修约努力;利用有利的国际形势修约;两国人民的斗争迫使政府重视修约。5分

意义:依据材料结合所学知识主要从外交、政治、经济、思想等方面进行分析,结合所学知识言之有理即可。示例如下:收回了国家主权,洗刷两国近代的耻辱,提高国家地位;对两国民族工商业有一定保护作用,增加财政收入;增强两国人民的自信心,更加融入国际社会;领事裁判权的收回也促进了两国司法改革。8分

26.(12分)【解析】材料中关于文明发展的动力提到了四种动力,一是身份地位的流动;二是财富的流动;三是资本的流动;四是权力的流动。任选其中一种观点进行论述,要求观点明确、史论结合、史实准确。

示例一:观点:人的身份地位的流动是文明发展的动力。

论述:战国时代商鞅变法,废分封行县制,废除世卿世禄制奖励耕战,促进社会经济政治发展、也推动了社会转型、促进了秦汉统一,为中国历史奠定了基础。

古代雅典克利斯提尼改革以地域部落代替血缘部落,基本铲除了旧氏族贵族的特权,扩大了公民的参政权,促进了雅典民主政治的确立。

总之,人是社会的主体,人的身份地位的流动性,可以激发人们的积极性和创造性,为社会增添活力,推动社会进步,成为文明发展的一个重要动力。

示例二:观点:财富的流动也是文明发展的动力。

论述:战国时期,秦国商鞅变法,以法律形式确立了封建土地私有制,成功地推动了社会转型,促进了社会生产力的进步。

古代雅典梭伦改革,实行财产等级制,削弱旧氏族贵族的特权,有利于工商业奴隶主地位的提高,促进了古代雅典工商业经济的发展。

总之,合理的财富(包括土地)流动可以提高人们的生产积极性,有利于社会稳定和进步,也是文明发展的动力。

27.(15分)(1)兴修水利和兴文重教。维护国家统一,打击国内外分裂势力,是我国统一的多民族国家的捍卫者。7分

(2)8分

第一种:选择镜子前的拿破仑形象:反映了拿破仑落后的一面,恢复帝制和等级制度;发动战争,奴役人民。

第二种:选择镜子里的拿破仑:镜子里的形象反映了其进步的一面,打败了反法同盟,挽救了法国革命;传播了法国的革命思想;颁布法典,巩固了法国大革命成果;本质上代表了资产阶级的利益。

历史科试卷

命题人: 满分:100分 考试时间:75分钟 5.13

一、选择题(每小题2分、共计48分)

1. 古代中国早期政治制度以宗法血缘关系为基础,通过层层分封,权力分散在各级贵族中,并世袭享有特权。战国时代魏国和楚国通过变法削弱世袭特权,秦国通过军功爵制取消世卿世禄制度,强调军功而淡化世袭身份。这些做法

A. 标志着世卿世禄制走向消亡 B. 推动了贵族政治向官僚政治转型

C. 促进了小农经济形成和发展 D. 标志着人类历史进入到封建社会

2. 《商君书》写道∶"三代不同礼而王;五霸不同法而霸。故知者作法,而愚者制焉。贤者更礼,而不肖者拘焉。拘礼之人不足与言事;制法之人不足与论变。"其意在

A. 维护传统的贵族政治 B. 论证革新的历史依据

C. 规劝当政者施行仁政 D. 强化周王的统治地位

3. 《诗经》云:“千耦其耘。”李悝说:“今一夫挟五口,治田百亩,岁收亩一石半,为粟百五十石。”上述现象变化主要得益于

A. 土地私有制确立B. 铁犁牛耕的运用C. 赋税制的改革D. 重农抑商政策

4. 西周时期,姓、氏分开,姓用来区分祖先,氏用来分别贵贱,贵者有氏,贱者有名无氏。秦汉以后,“氏”大多转化为“姓”,姓氏合而为一。此后“氏”通常指女子娘家姓,称为“某氏”,男子反而不称“氏”。这一变化反映

A. 传统的分封制和宗法制崩溃 B. 女权社会为男权社会所取代

C. 秦汉的统一推动姓氏的演变 D. 秦汉时期婚姻习俗有所改变

5. 《嬴政的道》一文中写道:“始皇嬴政比较黏糊,只要走进历史,不管你是否乐意,也不论你停在哪一段儿,他都将不请自来,躲不掉也避不开。”作者这样评价秦始皇,主要是基于他( )

A. 全国推行郡县制B. 确立了后世2000多年的国家政治框架

C. 首创皇帝制度和三公九卿制度D. 开始用军功爵制代替世卿世禄制

6. 在中国历史上的西周和春秋战国时期,中国同时面临着文化创新和政治重构的双重挑战。春秋战国时期应对“双重挑战”的结果是使中国

A. “公天下”结束,“家天下”开始B. 百家争鸣结束,儒家被奉为正统

C. 思想文化严加控制,中央集权体制开始D. 官僚队伍上品无寒门,下品无世族

7. 春秋战国时期人才流动十分频繁,如:孙武,齐人,后为吴将军;荀子赵国人,游学于齐,三任“稷下学宫”“祭酒”;商鞅,卫人,西入秦,行变法令,相秦十年;李斯,楚人,为秦廷尉,丞相。由此可见,当时的人才流动

A. 导致诸侯争霸局面的形成B. 促进百家争鸣现象的出现

C. 推动列国变法运动的开展D. 助推新旧社会转型的演进

8. 如图为商鞅变法时县及其以下组织的结构示意图。这表明商鞅变法

A. 激化了阶级矛盾B. 瓦解了宗法制度C. 加强了地方统治D. 扩大了统治范围

9.中国古代地方行政机构经历了秦汉的郡、魏晋南北朝的州、唐代的道、宋代的路、元朝的行省、明朝的布政使司和清朝的省的变迁,极不稳定,变化较大。这反映出

A. 中央与地方的分权趋于合理B. 地方行政监察体制日益完善

C. 地方行政机构权力不断扩大D. 中央与地方的矛盾长期存在

10. 战国时期,赵武灵王力主学习少数民族的长处,倡导胡服骑射。北魏时期,孝文帝力主迁都洛阳,全面实行汉化政策。他们共同的目的是

A. 巩固对中原地区的统治B. 提升军事实力C. 顺应民族交融的潮流D. 促进本民族发展

11. 北魏孝文帝,针对当时民间“长幼之叙乱”,要求地方官“推贤而长者”,教化当地百姓应做到:父慈、子孝、兄友、弟顺、夫和、妻柔,并将此作为地方官政绩考核的重要内容。这表明当时北魏

A. 以礼制加强对地方的治理 B. 德才为选官的主要标准

C. 注重官僚队伍的道德建设 D. 地方教育主要传授儒学

12.1882年,在日本、美国、英国相继强迫朝鲜政府签订条约后,朝鲜开始谋求改变其中国“附属国”的地位,向清廷提出派遣使节进驻北京的要求。对此,清廷断快拒绝,继续延续双方的旧有关系。朝鲜政府的这种做法( )

A.开始冲击中国传统的外交体系 B.说明列强控制了朝鲜的内政外交

C.证明旧有宗藩外交已不合时宜 D.体现其追随列强侵略中国的企图

13.1900年6月21日,清政府颁布“向各国宣战懿旨”。6月26日,两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与列强驻上海领事商定《东南保护约款》,规定“上海租界归各国共同保护,长江及苏、杭内地均归各督抚保护,两不相扰,以保中外商民人民产业为主”。这表明( )

A.列强在华势力受到有效遏制 B.清政府中央集权面临危机

C.地方实力派成为列强代理人 D.地方势力与朝廷分庭抗礼

14.漫画家张乐平在抗战期间“以画抗战”,画了不少抗日主题的漫画。以下左图中被杀公鸡的尾巴上写有“上海日军”字样;右图中扎在日本武士肚子上的刀上写有“全面抗战”字样。这两幅漫画反映的共同主题是( )

A.鼓舞国人抗战信心 B.庆祝抗战取得胜利

C.宣扬抗战“速胜论” D.争取国际力量援助

15. 1790年初,曾参加过美国独立战争的法国将军拉法耶特将缴获的开启巴士底狱的钥匙赠送给华盛顿总统,并在给华盛顿的信中表示,“由于美国革命,巴士底狱的大门才启开”。从这段话中,我们可以获取的信息不包括

A.美国独立战争的影响 B.法国大革命爆发的原因

C.法国曾经对美国独立战争提供军事援助 D.华盛顿曾经参加过攻占巴士底狱

16. 下表为百日维新之前提出的各类变法方案。

时间 人物 变法要求

1897年12月16日 严修 《奏请设经济专科折》

1898年1月17日 荣禄 《参酌中外兵制设立武备特科》

1898年1月27日 严复 《拟上皇帝书》

1898年1月28日 康有为 《请大誓臣工开制度局革旧图新以存国祚折》

1898年2月10日 伍廷芳 《奏请变通成法折》

1898年5月22日 张謇 《农工商标本急策》

对此理解正确的是

A. 变法措施已在全国推行 B. 朝廷鼓励官民上书言事

C. 维新变法形势不断发展 D. 军事改革成为变法重点

17. 维新变法时期,以倭仁为代表的保守派,顽固坚持传统,反对变法。以张之洞为代表的洋务派,也不赞成国家制度转变为西洋模式。各省督抚大多采取消极观望态度。这反映

A. 缙绅士大夫观念都很保守B. 维新缺乏有力的政治支持

C. 民族资产阶级政治上软弱D. 制度变革不符合各方利益

18. 戊戌变法期间,光绪帝先后颁布一系列诏书,下表是其中的部分内容,据下可知,戊戌变法

类别 颁布新法 改革旧制

政治 允许官民上书言事 裁撤冗员

经济 中央设立农工商总局,奖励工商业发展 废除旗人寄生特权

文化教育 普遍设立中小学堂,设立京师大学堂 改革科举,废除八股

军事 精练陆军,改习洋操 裁汰旧军

①冲击了旧式官僚体制 ②有利于民族资本主义发展

③促进了新思想的传播 ④引起中外势力的一致反对

A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④

19. 梁启超在论述中国古代专制政治发展时说:“专制权稍薄弱,则有分裂,有分裂则有力征,有力征则有兼并,兼并多一次,则专制权高一度,愈积愈进。”从中国古代历史整体来看,这一论述中可以确认的是

A. 君主专制是维系统一的唯一条件B. 分裂动荡后专制权力不断被强化

C. 专制程度随着历史进程不断加强D. 武力夺取政权是专制制度的基础

20. 某论文将“俄国在克里木战争中失败,开始农奴制改革”、“日本遭遇黑船来航的冲击,继而明治维新”、“中国遭受列强的侵略,开展戊戌变法”作为重要论据。该论文的主题可能是

A. 工业文明冲击下的近代化改革 B. 资产阶级民主制度在亚洲的确立

C. 工业革命在亚洲的扩散 D. 西方的殖民侵略与世界市场的形成

21. 在中世纪的欧洲,天主教的恩典是神秘的、超自然的存在,是要靠神职人员和仪式才能传递。但在马丁·路德看来,恩典是靠信仰、心灵获得的神圣的精神,这种精神来自上帝对人的救赎。他的这一论断

A. 强调了个人信仰的自主性 B. 为宗教改革爆发提供了条件

C. 否定了天主教会的权威性 D. 表明基督教蕴含着反抗精神

22.李时珍写《本草纲目》用了27年,达尔文写《物种起源》用了27年,徐霞客写《徐霞客游记》用了34年,马克思写《资本论》用了40年。这一切说明( )

A. 善于抓住时机是取得事业成功的关键B. 善于写书能促使人取得卓越的成就

C. 坚持不懈是人们通向成功的阶梯D. 只要克服重重困难,就能使人达到预期的目的

23. “由于原先的血缘家族被打破,农民不能像以前那样通过家族在城邦的代言人来维护其利益,这样一来就迫使他们不得不亲自去雅典城出席公民大会,否则,就意味着他们常常处于一种有权力但无法行使的尴尬境地。”这一局面的出现

A. 得益于梭伦改革的开展 B. 反映出大多数人的民主

C. 表明民主政治达到顶峰 D. 推动雅典民主政治确立

24. 1889年,日本颁布《大日本帝国宪法》,其中规定了立法权由帝国议会行使,行政权由帝国大臣掌握,司法权由法院支配这表明,该宪法

A. 完善了君主立宪制的政体 B. 保留了日本的君主专制政体

C. 体现了资本主义民主色彩 D. 延续了固有的军国主义传统

二、材料解析题(第25题 25分、第26题 12分、第27题15分。共计52分)

25.(25分)阅读下列材料,回答问题。

材料一:从不平等条约产生的那一刻起,清政府便开始了反抗斗争,但收效甚微。

1917年8 月,中国政府对德国和奥匈帝国宣战,并宣布在此之前中国与德、奥两国所有条约以及国际协议无效。

1921年在华盛顿会议上,中国坚持斗争,加上美英反对日本独占中国的企图,日本同中国在会外签订了《中日解决山东悬案条约》及其《附约》,由此,山东问题终得以解决。

苏俄政府因外交孤立,意欲拉拢中国,从1919 年7月起,先后三次发表对华宣言。1924 年在平等条件下中苏两国重订了新约,恢复了一定的平等权益。

20年代中后期的北伐和国民革命的民族主义高涨,中国政府收回了汉口、九江等租界,和主要西方国家以及日本签订了关税新约,收回了关税自主权。不久,南京政府便首次自主地修订颁布了《海关进口新税则》。

大平洋战争爆发后,中国正式对德、意、日宣战,同时宣布废止中德、中意、中日间所有旧条约。1943年,中国同英、美等签订了《关于取消在华领事裁判权及处理有关问题之条约》,之后陆续与其他在华享有各种特权的国家签订了类似的条约。至此,一百年来中国与西方国家所签订的不平等条约、皆告废止。﹣﹣摘编自王建朗《中国废除不平等条约的历史考察》等

材料二:日本废除不平等条约分为四个时期:

一、酝酿期:明治政府向列强表达修约意愿,并派使团赴欧考察和修约,但遭到拒绝。

二、胶着期:19世纪70年代寺岛外务卿把修约重点放在修改关税上,因列强反对,进展缓慢。1880年井上馨出任外务卿后,把修约的重点放在治外法权上,关税仅是修改现行税率。并推行欧化政策和媚外外变,遭到民权人士的反对而下台。

三、基本完成期:1888年新任外相大隈重信则采取较强硬的外交策略,以美、德、俄作为修约谈判的突破口,提出在与美、俄等国签订新约的5年后,废除领事裁判权,得到美、德、俄三国的同意。19世纪90年代,国际局势发生重大变化,英国对日政策发生根本性变化。1894年7月,日本同英国签订了《通商航海条约》,废除了领事裁判权,并部分收回了关税自主权。此后,其他列强先后同日本签订了类似的条约。

四、最终完成期:1910年日本向各国发出修约通知,1911年美国带头与日本签订新条约,随后有关国家也纷纷与日本签订条约,表示放弃关规协定权。至此,日本修改不平等条约的任务宣告完成。﹣﹣摘编自牛淑萍《近代日本修改不平等条约述论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代中国能够废除不平等条约的原因。8分

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出中日两国修约特点有何异同?分析废除不平等条约给两国带来的意义。17分

26.(12分)阅读下列材料,回答问题。

材料 义华《文明的自信》一文中说,“第一,中国人的身份地位的流动性。这是中华文明发展一个非常重要的原动力。我们没有固定不变的身份地位。人是有差异的,但这个差异都可以经过人自身的努力而得到改变。……每个人、家庭、地区,人们的身份地位都在不断变动,而且有制度性保证。这个变动是可控的,当变动的路堵塞了、不可控了,社会危机就产生了,这非常重要。第二,是财富的流动性。‘商鞅变法’后,土地可以买卖,土地一直在流动中,有制度性保证,包括民间习惯。土地流动是中华民族几千年来维持理性发展的最根本财富。……第三就是资本的流动。……还有权力的流动,权力是否真正向所有人开放,是否能够真正成为公权力。”

究其古今中外历史,以上观点应该同样适应于其他文明。

请分析材料,以“文明发展的动力”为主题提炼出一个观点,并结合所学中外历史知识,对这一观点进行探讨。(要求:要求观点明确、史论结合、史实准确。)

27.(15分)康熙和拿破仑,都对本国的统一和发展做出过重大贡献。阅读材料,回答问题。

材料一:康熙皇帝是清朝最堪赞誉的贤明君主,符合了传统中国所谓内圣外王的尺度,他既仁慈也不乏决断力。武功与文治都无与伦比。平定三藩之乱(吴三桂、耿精忠、尚可喜的叛乱);遏制沙皇俄国的扩张,签订《中俄尼布楚条约》,划定中俄东段边界;平定割据台湾的郑氏集团,使台湾回归祖国;率领军队征讨厄鲁特蒙古的准噶尔部,击败它的首领葛尔丹。康熙皇帝武功中最为引人注目的几件大事,彪炳于史册而毫无愧色。——樊树志《国史十六讲》

(1)根据所学知识指出属于康熙帝“文治”方面的两个措施,概括康熙对统一多民族国家的贡献。7分

材料二 下图漫画为《镜中的拿破仑》。镜子前的拿破仑,头戴皇冠、手握宝剑;而在镜子中却变成了手拿《民法典》的华盛顿。

材料二中漫画的创意,代表了作者对拿破仑的不同评价与观点。选择一种观点,谈谈你的理解。8分

建瓯市高级中学2020-2021学年高二下学期期中考试

历史答案

1、B2、B 3.B 4. A5. B 6. C 7. D 8. C 9.D 10. D 11. A 12.C 13. B

14. A 15. D 16. C 17. B 18. A 19. C 20. A 21. C 22. C 23. D 24. C

二、材料解析题

25.(25分)

(1)原因:利用一战、二战的契机;利用国际会议列强之间的矛盾;抓住苏联急需获得承认而放弃在华特权的机会;民族主义情绪和国人的支持;中国人民的浴血抗战和英美为鼓励中国人民继续抗战。8分

(2)不同:中国废约持续时间长,日本时间短;中国先关税主权,后治外祛权(领事裁判权),日本先治外法权,后关税主权。4分

相同:中日两国政府的修约努力;利用有利的国际形势修约;两国人民的斗争迫使政府重视修约。5分

意义:依据材料结合所学知识主要从外交、政治、经济、思想等方面进行分析,结合所学知识言之有理即可。示例如下:收回了国家主权,洗刷两国近代的耻辱,提高国家地位;对两国民族工商业有一定保护作用,增加财政收入;增强两国人民的自信心,更加融入国际社会;领事裁判权的收回也促进了两国司法改革。8分

26.(12分)【解析】材料中关于文明发展的动力提到了四种动力,一是身份地位的流动;二是财富的流动;三是资本的流动;四是权力的流动。任选其中一种观点进行论述,要求观点明确、史论结合、史实准确。

示例一:观点:人的身份地位的流动是文明发展的动力。

论述:战国时代商鞅变法,废分封行县制,废除世卿世禄制奖励耕战,促进社会经济政治发展、也推动了社会转型、促进了秦汉统一,为中国历史奠定了基础。

古代雅典克利斯提尼改革以地域部落代替血缘部落,基本铲除了旧氏族贵族的特权,扩大了公民的参政权,促进了雅典民主政治的确立。

总之,人是社会的主体,人的身份地位的流动性,可以激发人们的积极性和创造性,为社会增添活力,推动社会进步,成为文明发展的一个重要动力。

示例二:观点:财富的流动也是文明发展的动力。

论述:战国时期,秦国商鞅变法,以法律形式确立了封建土地私有制,成功地推动了社会转型,促进了社会生产力的进步。

古代雅典梭伦改革,实行财产等级制,削弱旧氏族贵族的特权,有利于工商业奴隶主地位的提高,促进了古代雅典工商业经济的发展。

总之,合理的财富(包括土地)流动可以提高人们的生产积极性,有利于社会稳定和进步,也是文明发展的动力。

27.(15分)(1)兴修水利和兴文重教。维护国家统一,打击国内外分裂势力,是我国统一的多民族国家的捍卫者。7分

(2)8分

第一种:选择镜子前的拿破仑形象:反映了拿破仑落后的一面,恢复帝制和等级制度;发动战争,奴役人民。

第二种:选择镜子里的拿破仑:镜子里的形象反映了其进步的一面,打败了反法同盟,挽救了法国革命;传播了法国的革命思想;颁布法典,巩固了法国大革命成果;本质上代表了资产阶级的利益。

同课章节目录