文言文复习《小石潭记》课件(共21张ppt)

文档属性

| 名称 | 文言文复习《小石潭记》课件(共21张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 99.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2021-05-27 17:14:55 | ||

图片预览

文档简介

2021年中考文言文复习17

小石潭记

唐·柳宗元

文学常识

《小石潭记》选自《 》,作者 ,字 , (朝代)文学家,“唐宋八大家”之一。因祖籍为河东(今山西永济西),世称 因官终柳州刺史,又称“ ”。与 并称为“韩柳”。

柳河东集

柳宗元

子厚

柳柳州

韩愈

唐代

“柳河东”

唐宋八大家:韩愈,柳宗元、苏洵、苏轼、

苏辙、王安石、曾巩、欧阳修

文体知识

山水游记主要是写登山临水的见闻观感,以描写自然景物为主。在描写中又包含着独特的感受,常常熔叙述、描写、抒情、议论为一炉,具有独特的文学魅力。柳宗元的组记《永州八记》,是古代山水游记散文中的一块丰碑,标志着古代山水游记散文的最高成就。这些作品画廊式地展现了永州的山水胜景,继承了郦道元《水经注》的传统而有所发展。

小石潭记 柳宗元

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸卷石底以出,为坻为屿,为嵁为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝;往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者吴武陵、龚古,余弟宗玄;隶而从者,崔氏二小生,曰怒己,曰奉壹。

小石潭记 柳宗元

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸卷石底以出,为坻为屿,为嵁为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝;往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者吴武陵、龚古,余弟宗玄;隶而从者,崔氏二小生,曰怒己,曰奉壹。

写作背景

柳宗元于唐顺宗永贞元年(公元805年)因拥护王叔文的改革,被贬为永州司马,王叔文被害。为排解政治上的失意,内心的愤懑之情,常常不避幽远,伐竹取道,探山访水。使他寄情于山水,并通过对景物的具体描写,抒发自己被贬后无法排遣忧伤与凄苦的思想感情,成为后世写作山水游记的楷模。

本文是按什么顺序来写的?文中突出表现了“小石潭”的什么特点?

本文是按游览的先后顺序来写景抒情的,具体:发现小石潭——潭中景物——小潭源流——潭中气氛文中突出地表现了“小石潭”幽静的特点,具体为:石奇、水清、鱼活、溪流曲折、环境凄清的特点。整体感受是幽深冷寂,孤凄悲凉。

文章前面写“心乐之”,后面写“悄怆幽邃”,一乐一忧似难相容,该如何理解?

(1)乐是忧的另一种表现形式。柳宗元参与改革,失败被贬,心中愤懑难平,因而凄苦是他感情的主调,寄情山水正是为了摆脱这种抑郁的心情;

(2)但这种欢乐毕竟是暂时的,一经凄清环境的触发,凄神寒骨,悄怆幽邃,忧伤、悲凉的心境便会自然流露出来。就很自然的融情入景了。

理解文章情感(写景与抒情)

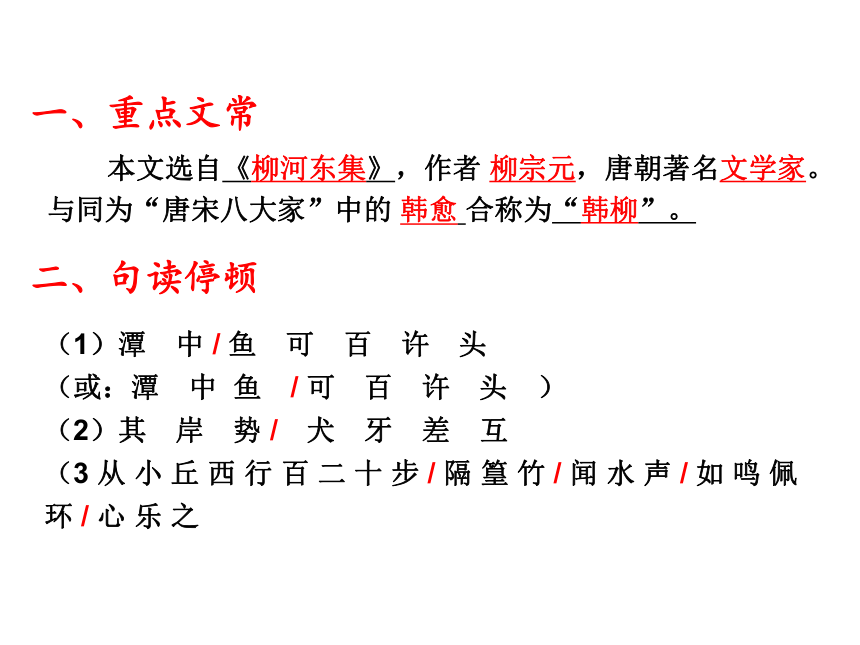

一、重点文常

二、句读停顿

本文选自《柳河东集》,作者 柳宗元,唐朝著名文学家。与同为“唐宋八大家”中的 韩愈 合称为“韩柳”。

(1)潭 中 / 鱼 可 百 许 头

(或:潭 中 鱼 / 可 百 许 头 )

(2)其 岸 势 / 犬 牙 差 互

(3 从 小 丘 西 行 百 二 十 步 / 隔 篁 竹 / 闻 水 声 / 如 鸣 佩 环 / 心 乐 之

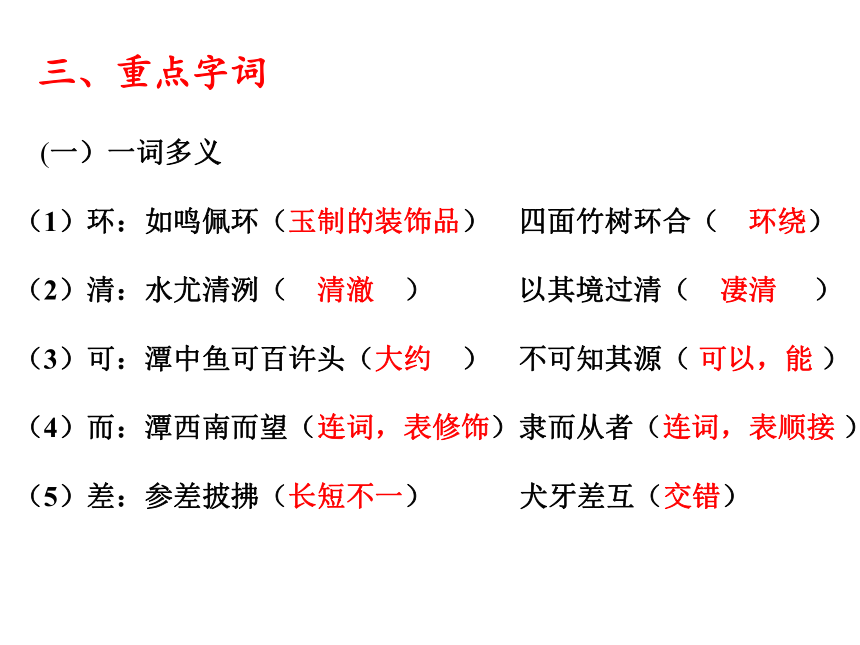

三、重点字词

(一)一词多义

(1)环:如鸣佩环(玉制的装饰品) 四面竹树环合( 环绕)

(2)清:水尤清洌( 清澈 ) 以其境过清( 凄清 )

(3)可:潭中鱼可百许头(大约 ) 不可知其源( 可以,能 )

(4)而:潭西南而望(连词,表修饰)隶而从者(连词,表顺接 )

(5)差:参差披拂(长短不一) 犬牙差互(交错)

(二)词性活用

(1)从小丘西行百二十步户(名作状 向西)

(2)犬牙差互 (名作状 像狗的牙齿那样)

(三)重点字词解释

(1)伐竹取道 ( 开辟 ) (2)潭中鱼可百许头 (大约)

(3)日光下澈 ( 穿透 ) (4)影布石上 ( 映 )

(5)俶尔远逝 ( 忽然 ) (6)心乐之 (以……为乐)

(7)斗折蛇行,明灭可见 (斗: 像北斗星那样曲折 ) (蛇像蛇那样蜿蜒前行)

(8)以其境过清 ( 因为 )(9)不可久居 ( 停留 )

(10)凄神寒骨,悄怆幽邃 ( 凄:使…..凄凉 ) ( 悄怆:凄凉 )

建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区

四、重点句子翻译

1.青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

青葱的树木,翠绿的茎蔓,蒙盖缠绕,摇曳牵连,参差不齐,随风飘动。

2.凄神寒骨,悄怆幽邃。

让人感到心神悲伤,寒气透骨,使人感到凄凉幽深。

3.日光下澈,影布石上。

阳光直照到水底,鱼的影子映在水底的石头上。

4.佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

静止不动;又忽然向远处游走,来来往往,轻快迅疾。

5.潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

小石潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠也没有。

五、根据提示用课文原句默写。

(1)文中写水声清脆悦耳的语句是:_______________。

(2)文中写小石潭周围环境的句子是:_____________

(3)文中写鱼静态的句子是:_________;写鱼动态的句子是:___________写鱼情态的句子是:_______________。

闻水声,如鸣珮环

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂

佁然不动

俶尔远逝,往来翕忽

似与游者相乐

(4)描写溪流曲折悠远的语句是:

_________________________________________

(5)既能高度概括小石潭的气氛,又含蓄表达作者悲凉凄苦心境的句子是:_____________________。

斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源

凄神寒骨,悄怆幽邃

六、内容理解

1、文章先写“心乐之”,后又写“悄怆幽邃”,你怎样理解“一乐一忧”?

“乐”为“忧”的表现形式,作者被贬后,寄情山水以排遣心中郁闷,欢乐只是暂时的,一经凄凉环境触发,悲伤之情油然而生。

2、作者写小石潭中的游鱼采用了怎样的写法?试举例说明。

写法:动静结合

如:“影布石上,佁然不动”写静态,“俶尔远逝,往来翕忽”写动态,两相比照,突出了鱼儿的活动。

3、作者写潭中游鱼的作用是什么?

①表达作者欢悦的心情。②衬托水清。(或:侧面描写水清。)

4、小石潭周围环境如何?给作者什么感受?

环境:青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。四面竹树环合,寂寥无人。

感受:表现了作者贬居生活中孤凄悲凉的心境。

6、文章主旨(或作者情感)

这篇散文生动地描写了小石潭幽深冷寂的环境,抒发了作者在寂寞处境中孤凄悲凉的情感。

5、本文是按照什么顺序写的?抓住了小石潭的哪些特点?作者对小石潭的整体感受是什么? 按作者游览的顺序(即移步换景)来描写的:发现小石潭、潭中景物、小潭源流、潭中气氛。

抓住了小石潭幽静的特点。

作者对小石潭的整体感受:幽深冷寂,孤凄悲凉。

建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区

七、拓展阅读

小石城山记 柳宗元

自西山道口径①北,逾黄茅岭而下,有二道。其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠②。其上为睥睨③梁俪④之形,其旁出堡坞,有若门焉。窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭⑤,益奇而坚,其疏数⑥偃仰,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣。及是,愈以为诚有。又怪其不为之中州,而列是夷狄⑦,更⑧千百年不得一售其伎⑨,是固⑩劳而无用。神者倘不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物。故楚之南少人而多石。”是二者,予未信之。

注释:

① 径:直往。② 垠:边;界限。③ 睥睨:女墙,城墙上如齿状的矮墙。④ 俪:栋梁。

⑤ 箭:箭竹,竹子的一种。⑥ 数:密,与“疏”相对。⑦夷狄:我国古代对少数民族的蔑称。⑧ 更:经过。⑨ 售其伎:施展它的技能。⑩ 固:通“故”。

建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区

小石城山记 柳宗元

自西山道口径①北,逾黄茅岭而下,有二道。其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠②。其上为睥睨③梁俪④之形,其旁出堡坞,有若门焉。窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭⑤,益奇而坚,其疏数⑥偃仰,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣。及是,愈以为诚有。又怪其不为之中州,而列是夷狄⑦,更⑧千百年不得一售其伎⑨,是固⑩劳而无用。神者倘不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物。故楚之南少人而多石。”是二者,予未信之。

译文: 从西山路口一直向北走,越过黄茅岭往下走,有两条路:一条向西走,沿着它走过去什么也得不到;另一条稍微偏北而后向东,走了不到四十丈,路就被一条河流截断了,有积石横挡在这条路的尽头。石山顶部天然生成矮墙和栋梁的形状,旁边又凸出一块好像堡垒,有一个像门的洞。从洞往里探望一片漆黑,丢一块小石子进去,咚地一下有水响声,那声音很洪亮,好久才消失。石山可以盘绕着登到山顶,站在上面望得很远。山上没有泥土却长着很好的树木和竹子,而且更显得形状奇特质地坚硬。竹木分布疏密有致、高低参差,好像是有智慧的人特意布置的。

?

唉!我怀疑造物者的有无已很久了,到了这儿更以为造物者确实是有的。但又奇怪他不把这小石城山安放到人烟辐辏的中原地区去,却把它摆在这荒僻遥远的蛮夷之地,即使经过千百年也没有一次可以显示自己奇异景色的机会,这简直是白耗力气而毫无用处,神灵的造物者似乎不会这样做的。那么造物者果真没有的吧?有人说:“造物者之所以这样安排是用这佳胜景色来安慰那些被贬逐在此地的贤人的。”也有人说:“这地方山川钟灵之气不孕育伟人,而唯独凝聚成这奇山胜景,所以楚地的南部少出人才而多产奇峰怪石。”这二种说法,我都不信。

?

建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区

1.用/划分朗读节奏。(一处)

吾 疑 造 物 者 之 有 无 /久 矣

2.结合语境,“及是,愈以为诚有”中的“诚”,应解释为: 确实。

3.结合语境,解释词语:

⑴ 逾黄茅岭而下 ( 越过 ) ⑵ 其一少北而东 ( 稍微 )

⑶ 窥之正黑 ( 看 ) ⑷ 良久乃已 (停止 )

⑸ 益奇而坚 ( 更加 ) ⑹ 愈以为诚有 (更加;越 )

⑺ 则其果无乎 (果真 ) ⑻ 而独为是物 ( 这;这个 )

4.用现代汉语说说下列句子的意思:

⑴ 其疏数偃仰,类智者所施设也。

那些石头疏密俯仰的样子,好像是聪明的人安排的一样。

⑵ 或曰:“以慰夫贤而辱于此者。”

有人说:“小石城是造物主用来安慰那些德才兼备却辱没在这里的人。”

?

⑶ 是二者,予未信之。

这两种说法,我不相信。

5.本文是《永州八记》之一,和《小石潭记》是姊妹篇。比较阅读两篇文章,看看作者写景抒情的“情”是否相同。

两篇文章的感情基调是一样的,都是借描绘被遗弃在荒远地区的美好风物,寄寓自己的不幸遭遇,倾泻怨愤抑郁的心情。

但角度有所不同,《小石潭记》主要表现作者谪居生活中的孤寂悲凉的心境,《小石城山记》主要抒发作者有报国之才而不能施展又反遭辱没的不平之气。

小石潭记

唐·柳宗元

文学常识

《小石潭记》选自《 》,作者 ,字 , (朝代)文学家,“唐宋八大家”之一。因祖籍为河东(今山西永济西),世称 因官终柳州刺史,又称“ ”。与 并称为“韩柳”。

柳河东集

柳宗元

子厚

柳柳州

韩愈

唐代

“柳河东”

唐宋八大家:韩愈,柳宗元、苏洵、苏轼、

苏辙、王安石、曾巩、欧阳修

文体知识

山水游记主要是写登山临水的见闻观感,以描写自然景物为主。在描写中又包含着独特的感受,常常熔叙述、描写、抒情、议论为一炉,具有独特的文学魅力。柳宗元的组记《永州八记》,是古代山水游记散文中的一块丰碑,标志着古代山水游记散文的最高成就。这些作品画廊式地展现了永州的山水胜景,继承了郦道元《水经注》的传统而有所发展。

小石潭记 柳宗元

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸卷石底以出,为坻为屿,为嵁为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝;往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者吴武陵、龚古,余弟宗玄;隶而从者,崔氏二小生,曰怒己,曰奉壹。

小石潭记 柳宗元

从小丘西行百二十步,隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。全石以为底,近岸卷石底以出,为坻为屿,为嵁为岩。青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。日光下澈,影布石上,佁然不动;俶尔远逝;往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

同游者吴武陵、龚古,余弟宗玄;隶而从者,崔氏二小生,曰怒己,曰奉壹。

写作背景

柳宗元于唐顺宗永贞元年(公元805年)因拥护王叔文的改革,被贬为永州司马,王叔文被害。为排解政治上的失意,内心的愤懑之情,常常不避幽远,伐竹取道,探山访水。使他寄情于山水,并通过对景物的具体描写,抒发自己被贬后无法排遣忧伤与凄苦的思想感情,成为后世写作山水游记的楷模。

本文是按什么顺序来写的?文中突出表现了“小石潭”的什么特点?

本文是按游览的先后顺序来写景抒情的,具体:发现小石潭——潭中景物——小潭源流——潭中气氛文中突出地表现了“小石潭”幽静的特点,具体为:石奇、水清、鱼活、溪流曲折、环境凄清的特点。整体感受是幽深冷寂,孤凄悲凉。

文章前面写“心乐之”,后面写“悄怆幽邃”,一乐一忧似难相容,该如何理解?

(1)乐是忧的另一种表现形式。柳宗元参与改革,失败被贬,心中愤懑难平,因而凄苦是他感情的主调,寄情山水正是为了摆脱这种抑郁的心情;

(2)但这种欢乐毕竟是暂时的,一经凄清环境的触发,凄神寒骨,悄怆幽邃,忧伤、悲凉的心境便会自然流露出来。就很自然的融情入景了。

理解文章情感(写景与抒情)

一、重点文常

二、句读停顿

本文选自《柳河东集》,作者 柳宗元,唐朝著名文学家。与同为“唐宋八大家”中的 韩愈 合称为“韩柳”。

(1)潭 中 / 鱼 可 百 许 头

(或:潭 中 鱼 / 可 百 许 头 )

(2)其 岸 势 / 犬 牙 差 互

(3 从 小 丘 西 行 百 二 十 步 / 隔 篁 竹 / 闻 水 声 / 如 鸣 佩 环 / 心 乐 之

三、重点字词

(一)一词多义

(1)环:如鸣佩环(玉制的装饰品) 四面竹树环合( 环绕)

(2)清:水尤清洌( 清澈 ) 以其境过清( 凄清 )

(3)可:潭中鱼可百许头(大约 ) 不可知其源( 可以,能 )

(4)而:潭西南而望(连词,表修饰)隶而从者(连词,表顺接 )

(5)差:参差披拂(长短不一) 犬牙差互(交错)

(二)词性活用

(1)从小丘西行百二十步户(名作状 向西)

(2)犬牙差互 (名作状 像狗的牙齿那样)

(三)重点字词解释

(1)伐竹取道 ( 开辟 ) (2)潭中鱼可百许头 (大约)

(3)日光下澈 ( 穿透 ) (4)影布石上 ( 映 )

(5)俶尔远逝 ( 忽然 ) (6)心乐之 (以……为乐)

(7)斗折蛇行,明灭可见 (斗: 像北斗星那样曲折 ) (蛇像蛇那样蜿蜒前行)

(8)以其境过清 ( 因为 )(9)不可久居 ( 停留 )

(10)凄神寒骨,悄怆幽邃 ( 凄:使…..凄凉 ) ( 悄怆:凄凉 )

建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区

四、重点句子翻译

1.青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。

青葱的树木,翠绿的茎蔓,蒙盖缠绕,摇曳牵连,参差不齐,随风飘动。

2.凄神寒骨,悄怆幽邃。

让人感到心神悲伤,寒气透骨,使人感到凄凉幽深。

3.日光下澈,影布石上。

阳光直照到水底,鱼的影子映在水底的石头上。

4.佁然不动,俶尔远逝,往来翕忽。

静止不动;又忽然向远处游走,来来往往,轻快迅疾。

5.潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

小石潭中的鱼大约有一百来条,都好像在空中游动,什么依靠也没有。

五、根据提示用课文原句默写。

(1)文中写水声清脆悦耳的语句是:_______________。

(2)文中写小石潭周围环境的句子是:_____________

(3)文中写鱼静态的句子是:_________;写鱼动态的句子是:___________写鱼情态的句子是:_______________。

闻水声,如鸣珮环

青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂

佁然不动

俶尔远逝,往来翕忽

似与游者相乐

(4)描写溪流曲折悠远的语句是:

_________________________________________

(5)既能高度概括小石潭的气氛,又含蓄表达作者悲凉凄苦心境的句子是:_____________________。

斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源

凄神寒骨,悄怆幽邃

六、内容理解

1、文章先写“心乐之”,后又写“悄怆幽邃”,你怎样理解“一乐一忧”?

“乐”为“忧”的表现形式,作者被贬后,寄情山水以排遣心中郁闷,欢乐只是暂时的,一经凄凉环境触发,悲伤之情油然而生。

2、作者写小石潭中的游鱼采用了怎样的写法?试举例说明。

写法:动静结合

如:“影布石上,佁然不动”写静态,“俶尔远逝,往来翕忽”写动态,两相比照,突出了鱼儿的活动。

3、作者写潭中游鱼的作用是什么?

①表达作者欢悦的心情。②衬托水清。(或:侧面描写水清。)

4、小石潭周围环境如何?给作者什么感受?

环境:青树翠蔓,蒙络摇缀,参差披拂。四面竹树环合,寂寥无人。

感受:表现了作者贬居生活中孤凄悲凉的心境。

6、文章主旨(或作者情感)

这篇散文生动地描写了小石潭幽深冷寂的环境,抒发了作者在寂寞处境中孤凄悲凉的情感。

5、本文是按照什么顺序写的?抓住了小石潭的哪些特点?作者对小石潭的整体感受是什么? 按作者游览的顺序(即移步换景)来描写的:发现小石潭、潭中景物、小潭源流、潭中气氛。

抓住了小石潭幽静的特点。

作者对小石潭的整体感受:幽深冷寂,孤凄悲凉。

建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区

七、拓展阅读

小石城山记 柳宗元

自西山道口径①北,逾黄茅岭而下,有二道。其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠②。其上为睥睨③梁俪④之形,其旁出堡坞,有若门焉。窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭⑤,益奇而坚,其疏数⑥偃仰,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣。及是,愈以为诚有。又怪其不为之中州,而列是夷狄⑦,更⑧千百年不得一售其伎⑨,是固⑩劳而无用。神者倘不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物。故楚之南少人而多石。”是二者,予未信之。

注释:

① 径:直往。② 垠:边;界限。③ 睥睨:女墙,城墙上如齿状的矮墙。④ 俪:栋梁。

⑤ 箭:箭竹,竹子的一种。⑥ 数:密,与“疏”相对。⑦夷狄:我国古代对少数民族的蔑称。⑧ 更:经过。⑨ 售其伎:施展它的技能。⑩ 固:通“故”。

建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区

小石城山记 柳宗元

自西山道口径①北,逾黄茅岭而下,有二道。其一西出,寻之无所得;其一少北而东,不过四十丈,土断而川分,有积石横当其垠②。其上为睥睨③梁俪④之形,其旁出堡坞,有若门焉。窥之正黑,投以小石,洞然有水声,其响之激越,良久乃已。环之可上,望甚远,无土壤而生嘉树美箭⑤,益奇而坚,其疏数⑥偃仰,类智者所施设也。

噫!吾疑造物者之有无久矣。及是,愈以为诚有。又怪其不为之中州,而列是夷狄⑦,更⑧千百年不得一售其伎⑨,是固⑩劳而无用。神者倘不宜如是,则其果无乎?或曰:“以慰夫贤而辱于此者。”或曰:“其气之灵,不为伟人,而独为是物。故楚之南少人而多石。”是二者,予未信之。

译文: 从西山路口一直向北走,越过黄茅岭往下走,有两条路:一条向西走,沿着它走过去什么也得不到;另一条稍微偏北而后向东,走了不到四十丈,路就被一条河流截断了,有积石横挡在这条路的尽头。石山顶部天然生成矮墙和栋梁的形状,旁边又凸出一块好像堡垒,有一个像门的洞。从洞往里探望一片漆黑,丢一块小石子进去,咚地一下有水响声,那声音很洪亮,好久才消失。石山可以盘绕着登到山顶,站在上面望得很远。山上没有泥土却长着很好的树木和竹子,而且更显得形状奇特质地坚硬。竹木分布疏密有致、高低参差,好像是有智慧的人特意布置的。

?

唉!我怀疑造物者的有无已很久了,到了这儿更以为造物者确实是有的。但又奇怪他不把这小石城山安放到人烟辐辏的中原地区去,却把它摆在这荒僻遥远的蛮夷之地,即使经过千百年也没有一次可以显示自己奇异景色的机会,这简直是白耗力气而毫无用处,神灵的造物者似乎不会这样做的。那么造物者果真没有的吧?有人说:“造物者之所以这样安排是用这佳胜景色来安慰那些被贬逐在此地的贤人的。”也有人说:“这地方山川钟灵之气不孕育伟人,而唯独凝聚成这奇山胜景,所以楚地的南部少出人才而多产奇峰怪石。”这二种说法,我都不信。

?

建湖县汇文实验初中教育集团汇文校区

1.用/划分朗读节奏。(一处)

吾 疑 造 物 者 之 有 无 /久 矣

2.结合语境,“及是,愈以为诚有”中的“诚”,应解释为: 确实。

3.结合语境,解释词语:

⑴ 逾黄茅岭而下 ( 越过 ) ⑵ 其一少北而东 ( 稍微 )

⑶ 窥之正黑 ( 看 ) ⑷ 良久乃已 (停止 )

⑸ 益奇而坚 ( 更加 ) ⑹ 愈以为诚有 (更加;越 )

⑺ 则其果无乎 (果真 ) ⑻ 而独为是物 ( 这;这个 )

4.用现代汉语说说下列句子的意思:

⑴ 其疏数偃仰,类智者所施设也。

那些石头疏密俯仰的样子,好像是聪明的人安排的一样。

⑵ 或曰:“以慰夫贤而辱于此者。”

有人说:“小石城是造物主用来安慰那些德才兼备却辱没在这里的人。”

?

⑶ 是二者,予未信之。

这两种说法,我不相信。

5.本文是《永州八记》之一,和《小石潭记》是姊妹篇。比较阅读两篇文章,看看作者写景抒情的“情”是否相同。

两篇文章的感情基调是一样的,都是借描绘被遗弃在荒远地区的美好风物,寄寓自己的不幸遭遇,倾泻怨愤抑郁的心情。

但角度有所不同,《小石潭记》主要表现作者谪居生活中的孤寂悲凉的心境,《小石城山记》主要抒发作者有报国之才而不能施展又反遭辱没的不平之气。