第15课 明朝的对外关系 课件(24张PPT 含视频)

文档属性

| 名称 | 第15课 明朝的对外关系 课件(24张PPT 含视频) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 69.8MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2021-05-27 20:50:22 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第15课 明朝的对外关系

和平交往:郑和下西洋

郑和,原姓马,小名三宝,云南昆明人。从小就和父亲熟悉海洋,向往航海。

12岁成为太监,14岁被送往侍奉燕王朱棣。他知识丰富,熟悉许多国家的历史地理,在朱棣争夺帝位中有勇有谋,屡建奇功,被赐“郑”姓,世称“三保(宝)太监”

。

结合材料,思考明成祖为什么选郑和下西洋?

郑和下西洋

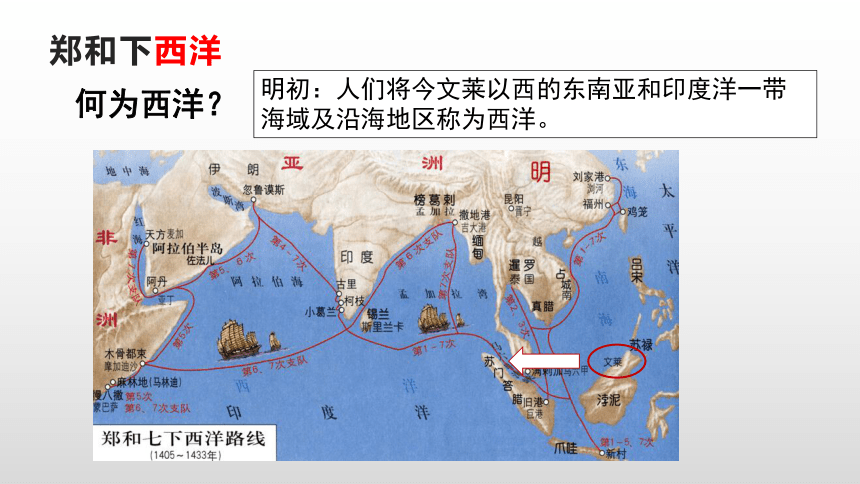

明初:人们将今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿海地区称为西洋。

何为西洋?

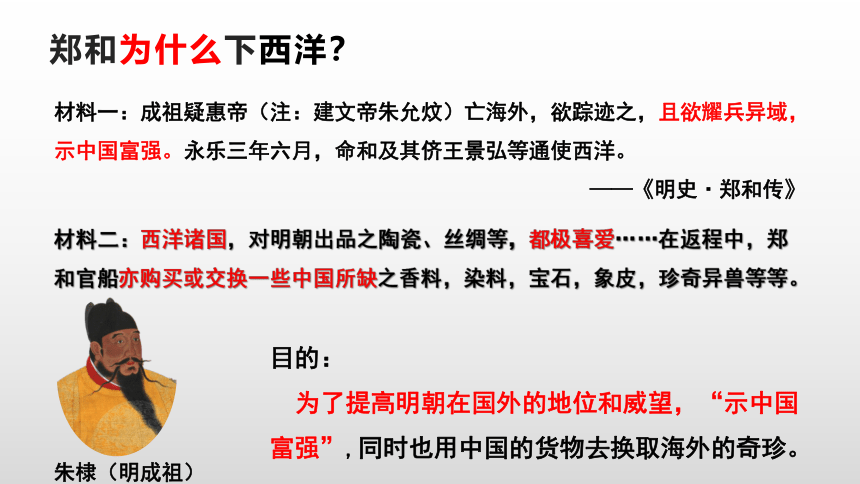

郑和为什么下西洋?

材料一:成祖疑惠帝(注:建文帝朱允炆)亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及其侪王景弘等通使西洋。

——《明史·郑和传》

材料二:西洋诸国,对明朝出品之陶瓷、丝绸等,都极喜爱……在返程中,郑和官船亦购买或交换一些中国所缺之香料,染料,宝石,象皮,珍奇异兽等等。

目的:

为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍。

朱棣(明成祖)

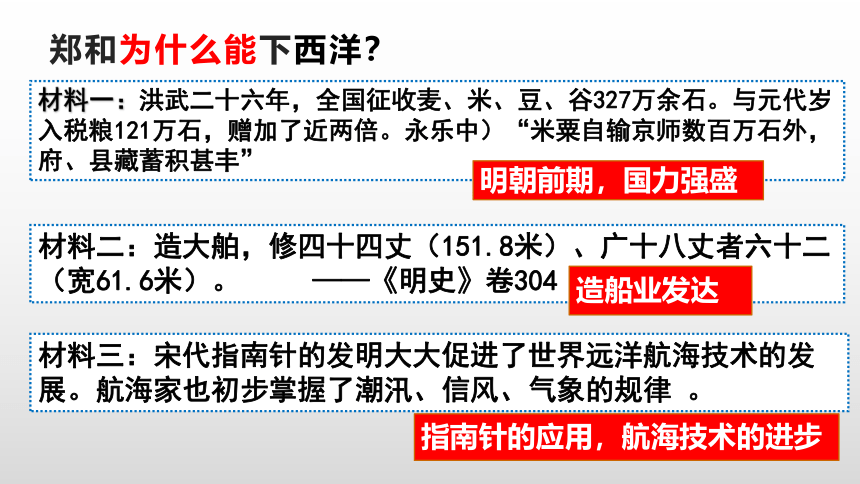

郑和为什么能下西洋?

材料一:洪武二十六年,全国征收麦、米、豆、谷327万余石。与元代岁入税粮121万石,赠加了近两倍。永乐中)“米粟自输京师数百万石外,府、县藏蓄积甚丰”

材料二:造大舶,修四十四丈(151.8米)、广十八丈者六十二(宽61.6米)。

——《明史》卷304《郑和传》

材料三:宋代指南针的发明大大促进了世界远洋航海技术的发展。航海家也初步掌握了潮汛、信风、气象的规律

。

明朝前期,国力强盛

造船业发达

指南针的应用,航海技术的进步

今索马里摩加迪沙

今马六甲一带

今印度科泽科德

今越南

今沙特阿拉伯的麦加

刘家港

红海沿岸

非洲东海岸

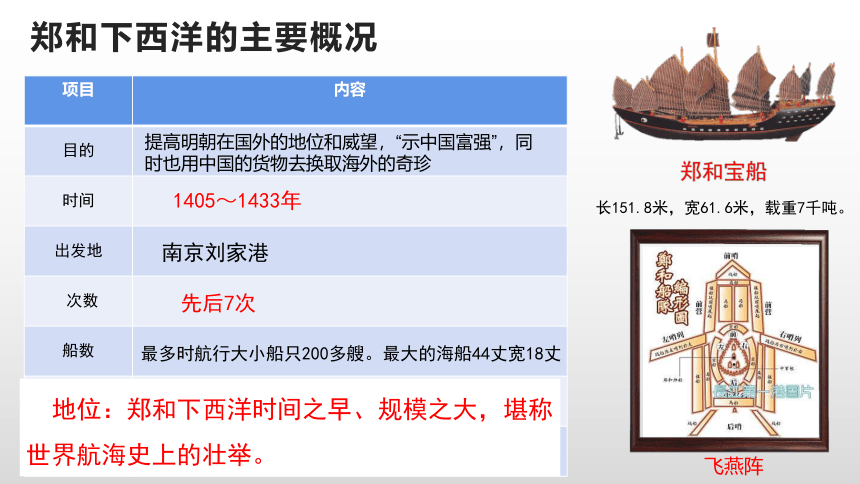

郑和下西洋的主要概况

项目

内容

目的

时间

出发地

次数

船数

所载物品

到达范围

郑和宝船

长151.8米,宽61.6米,载重7千吨。

提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍

1405~1433年

先后7次

最多时航行大小船只200多艘。最大的海船44丈宽18丈

优质丝绸、精美瓷器、上等茶叶、漆器、金银货币

亚非30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。

郑和下西洋的主要概况

飞燕阵

地位:郑和下西洋时间之早、规模之大,堪称世界航海史上的壮举。

南京刘家港

郑和到达占城(越南)

郑和到达阿拉伯

郑和到达非洲

根据这些材料,结合书本知识,说说郑和下西洋的意义。

意义:

1、增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来。

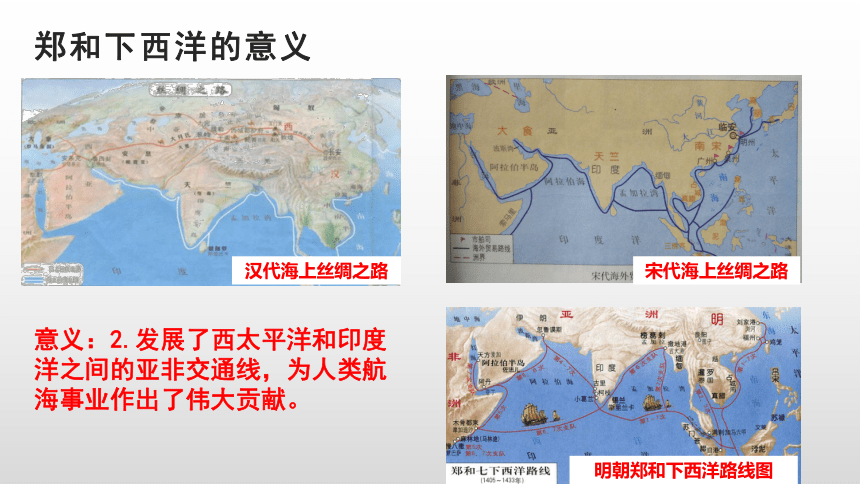

郑和下西洋的意义

各国君臣看见船队规模宏大,使者的态度友好亲切,都表示热烈欢迎;许多外国使臣搭载郑和宝船回访中国,明成祖期间访华次数为明代最高,达到318次。

意义:2.发展了西太平洋和印度洋之间的亚非交通线,为人类航海事业作出了伟大贡献。

汉代海上丝绸之路

宋代海上丝绸之路

明朝郑和下西洋路线图

郑和下西洋的意义

郑和下西洋

15世纪初,明朝经济逐步繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。

概况

目的

1

背景

2

3

提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”。

1405—1433年,郑和率船队7次下“西洋”,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

4

影响

增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线。

为什么后面又不能下西洋了?

郑和下西洋44年之后——

明朝皇帝宣布:下西洋为一大“弊政”,郑和下西洋的航海档案销毁殆尽……政府开始实行海禁政策。

郑和下西洋,费钱银十数万,军民死者万计,纵得奇宝而归,与国家何益。

——《明史·郑和传》

国力衰弱,闭关锁国;开支巨大,劳民伤财。

暴力冲突:戚继光抗倭

戚继光:明代杰出的军事家,抗倭民族英雄,出身将门。17岁承袭父职,后考中武举,担负起防御倭寇的任务。戚继光先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了决定性的胜利,其率领的军队被称为“戚家军”。

明代绘画《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了民众遭受倭患而逃难的情景

倭寇杀居民、劫财货、无恶不作,沿海遭到重大破坏。

倭寇之患

明代,日本武士、商人和海盗勾结一些中国的奸商经常骚扰我国沿海地区(东南),沿海居民称他们为“倭寇”。

“大肆毁掠,杀人无算。城边流血数十里,河内积货千船。”

——《倭变事略》

材料三:“滨海细民,以海禁过严,生理(活)日促(艰难),转而从盗。”

——(明)赵文华

材料二:到嘉靖年间,沿海卫所空虚,战船损坏严重,所剩无几,水陆均缺额在半数以上,所存士卒也多是老弱病残,既不能御倭于海上,又不能堵截于陆上。

——《浅析明朝倭寇问题》

材料一:日本正处于各国纷争时代,各小国之间战乱不断发生。农民大量破产,人民生活困苦。同时一些封建主却发展迅速。为了弥补战争中财力的不足和自己的贪欲。需要更多的物资和货币,他们要求向外发展海外贸易。

——《浅析明朝倭寇问题》

明中后期为什么倭患严重?

日本转移国内的危机,向外扩张。

国力减弱,海防松懈。

推行极其严厉的海禁政策,倭寇与中国商人、海盗相勾结。

台州九战九捷

福建

广东

平定浙东倭患

使东南沿海的倭患基本解除

戚继光的抗倭过程

鸳鸯阵

材料三:

继光为将号令严,赏罚信,士无敢不用命。……戚继光用兵,威名震寰宇。……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持。

戚继光抗倭胜利的原因?

材料二:戚继光创造了独树一帜的"鸳鸯阵",发挥集体互助、长短兵器结合的机动、灵活、严密的作战力量,有效地打击敌人。

材料一:(倭寇)“大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积满千船”。

——《倭变事略》

(1)抗倭斗争是正义性的反侵略战争,得到人民群众的支持。

(2)戚家军纪律严明,英勇善战。

(3)戚继光卓越的军事和指挥才能。

戚继光抗倭胜利的原因

那戚继光是不是民族英雄?

一场反侵略的战争

一位伟大的民族英雄

“一年三百六十日,多是横戈马上行。”

“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”

“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”

“封侯非我意,但愿海波平。”

台湾

葡萄牙

澳门

福

建

葡萄牙侵入澳门

1553年,葡萄牙攫取在澳门的居住权

?1553年,一队葡萄牙商船借口在海上遇到风浪,请求到濠镜(即今日澳门)晾晒“水湿贡物”,广东官员接受贿银500两,允之。葡萄牙人得以上岸,自此入住、盘踞澳门。

葡萄牙攫取澳门居住权

1、1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权。

2、1573年,他们将500两白银改交明朝政府,明王朝在“怀柔远人、互市征税、以夷制夷、代守疆土”的观念下,以”葡人必须遵守大明法律、服从大明管理、永世恭顺”为前提,将澳门租借给葡萄牙。葡萄牙获得了在澳门的租借居住权。

3、第二次鸦片战争后,葡萄牙殖民者诱逼清政府于1887年签订了不平等的中葡《和好通商条约》,将澳门置于葡萄牙的“永居、管理”之下。

4、1999年,澳门回归。

思考:明朝的对外关系前后有什么变化?从明朝对外关系的演变过程中,可以得出什么启示?

①国家实力决定外交关系,应当积极增强国家实力。

②要重视国防建设,加强海防,建设海军。

由友好交往演变成对外冲突和战争

重视经济发展,以经济建设为中心,走经济强国之路

坚持科教兴国,人才强国的战略,走科技强国之路。

全面深化改革,扩大对外开放,走中国特色社会主义道路。

加强国防建设,走新时代强军之路。

…

如何才能使得国力强盛,走强国之路?

1.英国著名学者李约瑟曾这样说过:“在15世纪上半叶,在地球的东方,从波涛万顷的中国海面,直到非洲东海岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景。”与这段话描述相符的是( )

A.郑和船队七下西洋

B.郑成功收复台湾

C.戚继光抗击倭寇

D.宋朝设立市舶司,积极鼓励海外贸易

2.史书记载郑和船队经过爪哇国:“行使中国历代铜钱,一般国人最喜中国青花瓷器……则用铜钱买易。”材料反映郑和下西洋促进了( )

中国和亚非各国的政治交往

B.

明朝国威的树立

C.

中国和亚非各国的经济交流

D.

航海技术的发展

A

C

3、澳门自1999年回归后,成为中华人民共和国的一个特别行政区。1553年,攫取在我国广东澳门的居住权的殖民者是( )

A.荷兰

B.日本

C.美国

D.葡萄牙

4、“以和为贵”、“和平交往”是中华民族的优良传统。在古代对外开放中体现这一优良传统的是(

)

①丝绸之路

②鉴真东渡

③郑和下西洋

④戚继光抗倭

①②③

B.

①③④

C.

①②④

D.

②③④

D

A

第15课 明朝的对外关系

和平交往:郑和下西洋

郑和,原姓马,小名三宝,云南昆明人。从小就和父亲熟悉海洋,向往航海。

12岁成为太监,14岁被送往侍奉燕王朱棣。他知识丰富,熟悉许多国家的历史地理,在朱棣争夺帝位中有勇有谋,屡建奇功,被赐“郑”姓,世称“三保(宝)太监”

。

结合材料,思考明成祖为什么选郑和下西洋?

郑和下西洋

明初:人们将今文莱以西的东南亚和印度洋一带海域及沿海地区称为西洋。

何为西洋?

郑和为什么下西洋?

材料一:成祖疑惠帝(注:建文帝朱允炆)亡海外,欲踪迹之,且欲耀兵异域,示中国富强。永乐三年六月,命和及其侪王景弘等通使西洋。

——《明史·郑和传》

材料二:西洋诸国,对明朝出品之陶瓷、丝绸等,都极喜爱……在返程中,郑和官船亦购买或交换一些中国所缺之香料,染料,宝石,象皮,珍奇异兽等等。

目的:

为了提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍。

朱棣(明成祖)

郑和为什么能下西洋?

材料一:洪武二十六年,全国征收麦、米、豆、谷327万余石。与元代岁入税粮121万石,赠加了近两倍。永乐中)“米粟自输京师数百万石外,府、县藏蓄积甚丰”

材料二:造大舶,修四十四丈(151.8米)、广十八丈者六十二(宽61.6米)。

——《明史》卷304《郑和传》

材料三:宋代指南针的发明大大促进了世界远洋航海技术的发展。航海家也初步掌握了潮汛、信风、气象的规律

。

明朝前期,国力强盛

造船业发达

指南针的应用,航海技术的进步

今索马里摩加迪沙

今马六甲一带

今印度科泽科德

今越南

今沙特阿拉伯的麦加

刘家港

红海沿岸

非洲东海岸

郑和下西洋的主要概况

项目

内容

目的

时间

出发地

次数

船数

所载物品

到达范围

郑和宝船

长151.8米,宽61.6米,载重7千吨。

提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”,同时也用中国的货物去换取海外的奇珍

1405~1433年

先后7次

最多时航行大小船只200多艘。最大的海船44丈宽18丈

优质丝绸、精美瓷器、上等茶叶、漆器、金银货币

亚非30多个国家和地区,最远到达红海沿岸和非洲东海岸。

郑和下西洋的主要概况

飞燕阵

地位:郑和下西洋时间之早、规模之大,堪称世界航海史上的壮举。

南京刘家港

郑和到达占城(越南)

郑和到达阿拉伯

郑和到达非洲

根据这些材料,结合书本知识,说说郑和下西洋的意义。

意义:

1、增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来。

郑和下西洋的意义

各国君臣看见船队规模宏大,使者的态度友好亲切,都表示热烈欢迎;许多外国使臣搭载郑和宝船回访中国,明成祖期间访华次数为明代最高,达到318次。

意义:2.发展了西太平洋和印度洋之间的亚非交通线,为人类航海事业作出了伟大贡献。

汉代海上丝绸之路

宋代海上丝绸之路

明朝郑和下西洋路线图

郑和下西洋的意义

郑和下西洋

15世纪初,明朝经济逐步繁荣,国力雄厚,成为当时世界上的强国。

概况

目的

1

背景

2

3

提高明朝在国外的地位和威望,“示中国富强”。

1405—1433年,郑和率船队7次下“西洋”,最远到达非洲东海岸和红海沿岸。

4

影响

增进了中国与亚非国家和地区的相互了解和友好往来,开创了西太平洋与印度洋之间的亚非海上交通线。

为什么后面又不能下西洋了?

郑和下西洋44年之后——

明朝皇帝宣布:下西洋为一大“弊政”,郑和下西洋的航海档案销毁殆尽……政府开始实行海禁政策。

郑和下西洋,费钱银十数万,军民死者万计,纵得奇宝而归,与国家何益。

——《明史·郑和传》

国力衰弱,闭关锁国;开支巨大,劳民伤财。

暴力冲突:戚继光抗倭

戚继光:明代杰出的军事家,抗倭民族英雄,出身将门。17岁承袭父职,后考中武举,担负起防御倭寇的任务。戚继光先后在山东、浙江、福建沿海抗倭,并取得了决定性的胜利,其率领的军队被称为“戚家军”。

明代绘画《倭寇图卷》(局部)

画面描绘了民众遭受倭患而逃难的情景

倭寇杀居民、劫财货、无恶不作,沿海遭到重大破坏。

倭寇之患

明代,日本武士、商人和海盗勾结一些中国的奸商经常骚扰我国沿海地区(东南),沿海居民称他们为“倭寇”。

“大肆毁掠,杀人无算。城边流血数十里,河内积货千船。”

——《倭变事略》

材料三:“滨海细民,以海禁过严,生理(活)日促(艰难),转而从盗。”

——(明)赵文华

材料二:到嘉靖年间,沿海卫所空虚,战船损坏严重,所剩无几,水陆均缺额在半数以上,所存士卒也多是老弱病残,既不能御倭于海上,又不能堵截于陆上。

——《浅析明朝倭寇问题》

材料一:日本正处于各国纷争时代,各小国之间战乱不断发生。农民大量破产,人民生活困苦。同时一些封建主却发展迅速。为了弥补战争中财力的不足和自己的贪欲。需要更多的物资和货币,他们要求向外发展海外贸易。

——《浅析明朝倭寇问题》

明中后期为什么倭患严重?

日本转移国内的危机,向外扩张。

国力减弱,海防松懈。

推行极其严厉的海禁政策,倭寇与中国商人、海盗相勾结。

台州九战九捷

福建

广东

平定浙东倭患

使东南沿海的倭患基本解除

戚继光的抗倭过程

鸳鸯阵

材料三:

继光为将号令严,赏罚信,士无敢不用命。……戚继光用兵,威名震寰宇。……在台州九捷中,得到了广大群众的大力支持。

戚继光抗倭胜利的原因?

材料二:戚继光创造了独树一帜的"鸳鸯阵",发挥集体互助、长短兵器结合的机动、灵活、严密的作战力量,有效地打击敌人。

材料一:(倭寇)“大肆毁掠,……杀人无算。城边流血数十里,河内积满千船”。

——《倭变事略》

(1)抗倭斗争是正义性的反侵略战争,得到人民群众的支持。

(2)戚家军纪律严明,英勇善战。

(3)戚继光卓越的军事和指挥才能。

戚继光抗倭胜利的原因

那戚继光是不是民族英雄?

一场反侵略的战争

一位伟大的民族英雄

“一年三百六十日,多是横戈马上行。”

“一片丹心风浪里,心怀击楫敢忘忧!”

“遥知百国微茫外,未敢忘危负岁华。”

“封侯非我意,但愿海波平。”

台湾

葡萄牙

澳门

福

建

葡萄牙侵入澳门

1553年,葡萄牙攫取在澳门的居住权

?1553年,一队葡萄牙商船借口在海上遇到风浪,请求到濠镜(即今日澳门)晾晒“水湿贡物”,广东官员接受贿银500两,允之。葡萄牙人得以上岸,自此入住、盘踞澳门。

葡萄牙攫取澳门居住权

1、1553年,葡萄牙殖民者攫取了在我国广东澳门的居住权。

2、1573年,他们将500两白银改交明朝政府,明王朝在“怀柔远人、互市征税、以夷制夷、代守疆土”的观念下,以”葡人必须遵守大明法律、服从大明管理、永世恭顺”为前提,将澳门租借给葡萄牙。葡萄牙获得了在澳门的租借居住权。

3、第二次鸦片战争后,葡萄牙殖民者诱逼清政府于1887年签订了不平等的中葡《和好通商条约》,将澳门置于葡萄牙的“永居、管理”之下。

4、1999年,澳门回归。

思考:明朝的对外关系前后有什么变化?从明朝对外关系的演变过程中,可以得出什么启示?

①国家实力决定外交关系,应当积极增强国家实力。

②要重视国防建设,加强海防,建设海军。

由友好交往演变成对外冲突和战争

重视经济发展,以经济建设为中心,走经济强国之路

坚持科教兴国,人才强国的战略,走科技强国之路。

全面深化改革,扩大对外开放,走中国特色社会主义道路。

加强国防建设,走新时代强军之路。

…

如何才能使得国力强盛,走强国之路?

1.英国著名学者李约瑟曾这样说过:“在15世纪上半叶,在地球的东方,从波涛万顷的中国海面,直到非洲东海岸的辽阔海域,呈现出一幅中国人在海上称雄的图景。”与这段话描述相符的是( )

A.郑和船队七下西洋

B.郑成功收复台湾

C.戚继光抗击倭寇

D.宋朝设立市舶司,积极鼓励海外贸易

2.史书记载郑和船队经过爪哇国:“行使中国历代铜钱,一般国人最喜中国青花瓷器……则用铜钱买易。”材料反映郑和下西洋促进了( )

中国和亚非各国的政治交往

B.

明朝国威的树立

C.

中国和亚非各国的经济交流

D.

航海技术的发展

A

C

3、澳门自1999年回归后,成为中华人民共和国的一个特别行政区。1553年,攫取在我国广东澳门的居住权的殖民者是( )

A.荷兰

B.日本

C.美国

D.葡萄牙

4、“以和为贵”、“和平交往”是中华民族的优良传统。在古代对外开放中体现这一优良传统的是(

)

①丝绸之路

②鉴真东渡

③郑和下西洋

④戚继光抗倭

①②③

B.

①③④

C.

①②④

D.

②③④

D

A

同课章节目录

- 第一单元 隋唐时期:繁荣与开放的时代

- 第1课 隋朝的统一与灭亡

- 第2课 从“贞观之治”到“开元盛世”

- 第3课 盛唐气象

- 第4课 唐朝的中外文化交流

- 第5课 安史之乱与唐朝衰亡

- 第二单元 辽宋夏金元时期:民族关系发展和社会变化

- 第6课 北宋的政治

- 第7课 辽、西夏与北宋的并立

- 第8课 金与南宋的对峙

- 第9课 宋代经济的发展

- 第10课 蒙古族的兴起与元朝的建立

- 第11课 元朝的统治

- 第12课 宋元时期的都市和文化

- 第13课 宋元时期的科技与中外交通

- 第三单元 明清时期:统一多民族国家的巩固与发展

- 第14课 明朝的统治

- 第15课 明朝的对外关系

- 第16课 明朝的科技、建筑与文学

- 第17课 明朝的灭亡

- 第18课 统一多民族国家的巩固和发展

- 第19课 清朝前期社会经济的发展

- 第20课 清朝君主专制的强化

- 第21课 清朝前期的文学艺术

- 第22课 活动课:中国传统节日的起源