3.2原子核衰变及半衰期 课件(65张PPT)

文档属性

| 名称 | 3.2原子核衰变及半衰期 课件(65张PPT) |  | |

| 格式 | ppt | ||

| 文件大小 | 897.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁科版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2021-05-27 16:46:16 | ||

图片预览

文档简介

第2节 原子核衰变及半衰期

一、天然放射现象的发现

1.天然放射现象的发现:1896年,法国物理学家_________发现了天然放射现象。

2.天然放射现象:物质能自发地放出_____的现象。

3.放射性:物质放出_____的性质,叫作放射性。

4.放射性元素:具有_______的元素,叫作放射性元素。

必备知识·自主学习

贝可勒尔

射线

射线

放射性

二、放射线的本质

【情境思考】

α射线、β射线、γ射线的本质是什么?它们的电离作用、穿透作用有什么区别?

1.如图所示,让放射线通过强磁场,在磁场的作用下,放射线能分成3束,这表明

有3种射线,且它们电性不同。带_____的射线向左偏转,为α射线;带_____的射

线向右偏转,为β射线;不发生偏转的射线不带电,为γ射线。

正电

负电

2.α射线是高速运动的_______核粒子流,有很强的电离作用,但是穿透能力很

弱。一张铝箔或一张薄纸就能将它挡住。

3.β射线是高速运动的_______,穿透能力较强,但电离作用较弱。能穿透几毫

米厚的铝板。

4.γ射线是波长很短的_______,穿透能力很强,但电离作用很弱。能穿透几厘

米的铅板。

氦原子

电子流

电磁波

三、原子核的衰变

【情境思考】

原子核衰变前后,新核与原来的核的电荷数,质量数有什么关系?

1.衰变:原子核由于放出_______或_______而转变为_____的变化。

2.衰变形式:常见的衰变有两种,放出α粒子的衰变为_______,放出β粒子的衰

变为_______,而_______是伴随α射线或β射线产生的。

α射线

β射线

新核

α衰变

β衰变

γ射线

3.衰变规律:

(1)α衰变:

(2)β衰变:

在衰变过程中,电荷数和质量数都_____。

四、半衰期

1.定义:放射性元素的原子核有_____发生衰变需要的时间叫作半衰期。

守恒

半数

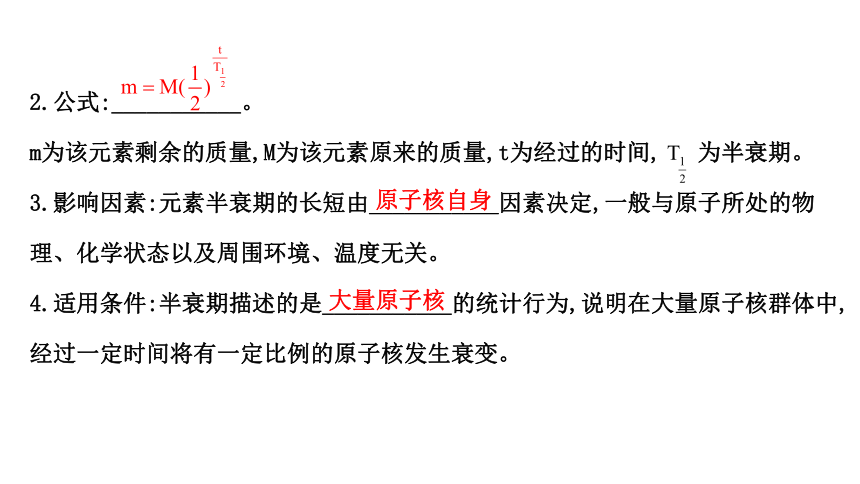

2.公式:___________。

m为该元素剩余的质量,M为该元素原来的质量,t为经过的时间, 为半衰期。

3.影响因素:元素半衰期的长短由___________因素决定,一般与原子所处的物

理、化学状态以及周围环境、温度无关。

4.适用条件:半衰期描述的是___________的统计行为,说明在大量原子核群体中,

经过一定时间将有一定比例的原子核发生衰变。

原子核自身

大量原子核

【易错辨析】

(1)天然放射现象说明了原子具有复杂的结构。 ( )

(2)β射线中的电子是从原子核中释放出来的。 ( )

(3)α射线的穿透作用很强。 ( )

(4)100个原子核有50个发生衰变的时间即为一个半衰期。 ( )

(5)半衰期的长短与外界因素无关。 ( )

提示:(1)×。说明了原子核具有复杂结构。

(2)√。β粒子是原子核中的中子衰变而来的。

(3)×。α射线的电离作用很强,而穿透作用很弱。

(4)×。半衰期是针对大量原子核的统计规律,对少数原子核不适用。

(5)√。半衰期由原子核本身因素决定。

关键能力·合作学习

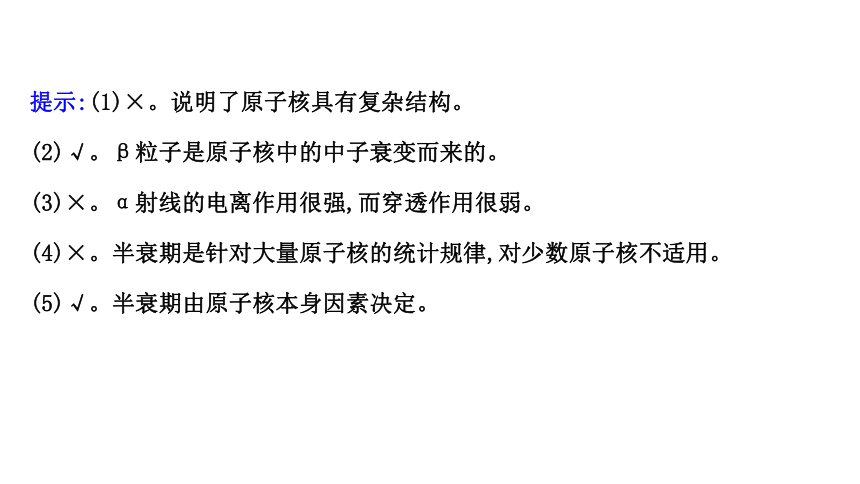

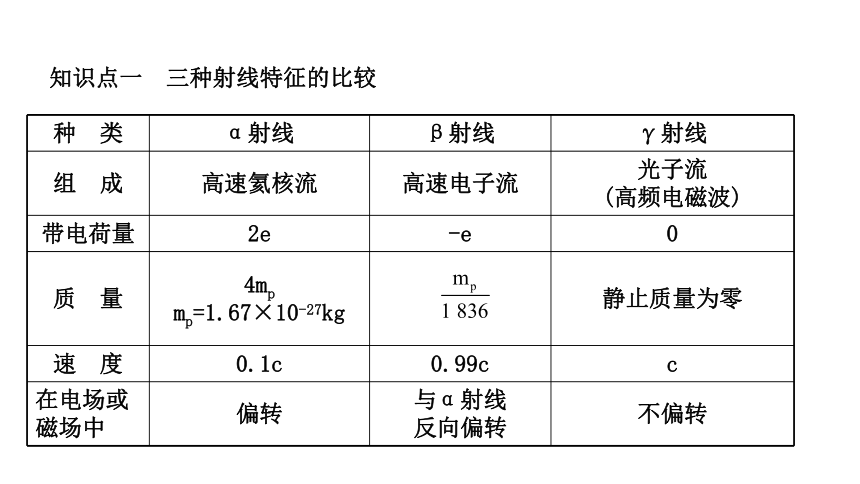

知识点一 三种射线特征的比较

种 类

α射线

β射线

γ射线

组 成

高速氦核流

高速电子流

光子流

(高频电磁波)

带电荷量

2e

-e

0

质 量

4mp

mp=1.67×10-27kg

静止质量为零

速 度

0.1c

0.99c

c

在电场或磁场中

偏转

与α射线

反向偏转

不偏转

种 类

α射线

β射线

γ射线

贯穿本领

最弱,用纸

能挡住

较强,穿透几

毫米的铝板

最强,穿透几

厘米的铅板

对空气的

电离作用

很强

较弱

很弱

在空气中

的径迹

粗、短、直

细、较长、曲折

最长

通过胶片

感光

感光

感光

【典例示范】

【典例】如图所示,铅盒内装有能释放α、β和γ射线的放射性物质,在靠近铅盒的顶部加上电场E或磁场B,在图甲、乙中分别画出射线运动轨迹的示意图。(在所画的轨迹上须标明是α、β和γ中的哪种射线)

【思维·建模】

【解析】如图所示,在电场中α射线受电场力向右偏,β射线受电场力向左偏,γ射线不受电场力,沿直线运动。在磁场中α射线受洛伦兹力向左偏,β射线受洛伦兹力向右偏,γ射线不受力,沿直线运动。(曲线半径只是示意,没有实际比例画出)

答案:见解析图

【规律方法】 区别三种射线的方法

(1)知道α、β、γ三种射线带电的性质不同,分别带正电、负电和不带电。

(2)在电场或磁场中,通过其受力及运动轨迹半径的大小来判断α射线和β射线偏转方向,由于γ射线不带电,故运动轨迹仍为直线。

(3)α射线穿透能力较弱,β射线穿透能力较强,γ射线穿透能力最强,而电离作用相反。

【素养训练】

1.关于α、β、γ三种射线,下列说法正确的是 ( )

A.α射线是一种波长很短的电磁波

B.γ射线是一种波长很短的电磁波

C.β射线的电离能力最强

D.γ射线的电离能力最强

【解析】选B。α射线电离本领最大,贯穿本领最小,但不属于电磁波,故A错误;γ射线是原子核在发生α衰变和β衰变时产生的能量以γ光子的形式释放,是高频电磁波,波长很短,故B正确;β射线是具有放射性的元素原子核中的一个中子转化成一个质子同时释放出一个高速电子即β粒子,但电离能力没有α射线强,故C错误;γ射线不带电,没有电离能力,故D错误。

2.某一放射性元素放出的射线通过电场后分成三束,如图所示,下列说法正确的是 ( )

A.射线1的电离作用在三种射线中最强

B.射线2贯穿本领最弱,用一张白纸就可以将它挡住

C.放出一个射线1的粒子后,形成的新核比原来的电

荷数少1个

D.一个原子核放出一个射线3的粒子后,质子数和中子数都比原来少2个

【解析】选D。射线3在电场中向负极板偏转,射线3为α粒子,电离作用在三种射线中最强,故A错误;射线2在电场中不偏转,射线2为γ射线,其贯穿本领最强,故B错误;射线1在电场中向正极板偏转,射线1是β粒子,放出一个射线1的粒子后,形成的新核比原来的电荷数多1个,故C错误;射线3为α粒子,一个原子核放出一个射线3的粒子后,质子数和中子数都比原来少2个,故D正确。

3.在轧制钢板时需要动态地监测钢板厚度,其监测装置由放射源、探测器等构成,如图所示。该装置中探测器接收到的是( )

A.X射线 B.α射线 C.β射线 D.γ射线

【解析】选D。γ射线的穿透能力最强,可穿透钢板,所以该装置中探测器接收到的是γ射线,D正确。

【加固训练】

下列说法正确的是 ( )

A.用α粒子轰击铍核 ,铍核变为碳核 ,同时放出β射线

B.β射线是由原子核外电子受到激发而产生的

C.γ射线是波长很短的电磁波,它的贯穿能力很强

D.利用γ射线的电离作用,可检查金属内部有无砂眼和裂纹

【解析】选C。α粒子轰击 核,核反应方程是 ,放出

的是中子,A错误。β射线是核衰变而产生的,B错误。γ射线是光子流,波长很

短,具有很强的贯穿能力,但电离作用差,C正确,D错误。

知识点二 原子核衰变的理解

1.衰变规律:原子核衰变时,电荷数和质量数都守恒。

2.α衰变和β衰变:

3.衰变次数的计算方法:设放射性元素 经过n次α衰变和m次β衰变后,变

成稳定的新元素 ,则衰变方程为

根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程:

A=A′+4n,Z=Z′+2n-m,

解得:

4.α衰变和β衰变的实质:

(1)α衰变:在放射性元素的原子核中,2个中子和2个质子结合得比较牢固,有时会作为一个整体从较大的原子核中抛射出来,这就是放射性元素的α衰变现象。

(2)β衰变:原子核中的中子转化成一个质子且放出一个电子即β粒子,使核电荷数增加1。但β衰变不改变原子核的质量数。

【问题探究】

情境:原子核发生α衰变、β衰变也就是释放α粒子、β粒子。

讨论:(1)原子核发生β衰变时,新核的核电荷数如何变化?

(2)发生α衰变时,原子核的电荷数和质量数发生了怎样的变化?

(1)提示:原子核发生β衰变是从原子核中放出电子的现象,新核的核电荷数增加了1个。

(2)提示:α粒子的质量数是4,电荷数是2,所以发生α衰变的原子核的质量数减少4,电荷数减少2。

【典例示范】

【典例】(多选)(2020·龙岩高二检测)由于放射性元素 的半衰期很短,所以在自然界一直未被发现,在使用人工的方法制造后才被发现。已知

经过一系列α衰变和β衰变后变成 ,下列论述中正确的是 ( )

A.核 比核 少18个中子

B.衰变过程中共发生了7次α衰变和4次β衰变

C.衰变过程中共发生了4次α衰变和7次β衰变

D.发生β衰变时,核内中子数不变

【解析】选A、B。 的原子核比 少93-83=10个质子,质子数和中子数总

共少237-209=28,故 的原子核比 少18个中子,故A正确;设 变为

需要经过x次α衰变和y次β衰变,根据质量数和电荷数守恒则有:93=2x-

y+83,4x=237-209,所以解得:x=7,y=4,故B正确,C错误;β衰变时原子核内的中

子转化为质子释放一个电子,所以中子数减少,故D错误。

【规律方法】分析衰变次数的解题步骤

(1)先根据已知条件,表示出初、末原子核的符号。

如 等。

(2)根据衰变规律,写出核反应方程,衰变次数用未知数表示。

如:

(3)根据核反应方程遵循的规律列方程求解未知数。

根据反应式得:

【素养训练】

1.(多选)(2020·全国Ⅲ卷)1934年,约里奥—居里夫妇用α粒子轰击铝

箔,首次产生了人工放射性同位素X,反应方程为:

X会衰变成原子核Y,衰变方程为X→Y+ ,则( )

A.X的质量数与Y的质量数相等

B.X的电荷数比Y的电荷数少1

C.X的电荷数比 的电荷数多2

D.X的质量数与 的质量数相等

【解析】选A、C。根据电荷数和质量数守恒,核反应方程分别为

可知X的质量数与Y的质量数都是30,A正确;X的电荷数15比

Y的电荷数14多1,B错误;X的电荷数15比 的电荷数13多2,C正确;X的质

量数30比 的质量数27多3,D错误。

2.天然放射性元素 (钍)经过一系列α衰变和β衰变之后,变成 (铅)。

下列论断中正确的是 ( )

A.铅核比钍核少23个中子

B.铅核比钍核少24个质子

C.衰变过程中共有4次α衰变和8次β衰变

D.衰变过程中共有6次α衰变和4次β衰变

【解析】选D。根据质量数和电荷数守恒可知,铅核比钍核少8个质子,少16个

中子,故A、B错误;发生α衰变是放出 ,发生β衰变是放出电子 ,设发生

了x次α衰变和y次β衰变,则根据质量数和电荷数守恒有:2x-y+82=90,4x+208

=232,解得x=6,y=4,故衰变过程中共有6次α衰变和4次β衰变,故C错误,D正确。

【加固训练】

1.某放射性原子核A,经一次α衰变成为B,再经一次β衰变成为C,则( )

A.原子核C的中子数比A少2

B.原子核C的质子数比A少1

C.原子核C的中子数比B少2

D.原子核C的质子数比B少1

【解析】选B。写出核反应方程如下: A的中

子数为X-Y,B的中子数为(X-4)-(Y-2)=X-Y-2,C的中子数为(X-4)-(Y-1)=X-Y-

3。故C比A中子数少3,C比B中子数少1,A、C均错。A、B、C的质子数分别为Y、

Y-2、Y-1,故C比A质子数少1,C比B质子数多1,B对D错。

2.放射性元素钚核 经过多少次α、β衰变后将变成铅核 ?钚核比铅

核多多少个质子和中子?

【解析】设此过程中发生了x次α衰变,y次β衰变,则衰变方程如下:

,根据电荷数守恒和质量数守恒可得244=4x+208,94=2x-y+82,

解得x=9,y=6,故此过程经历了9次α衰变,6次β衰变。

钚核 的质子数为94,中子数为244-94=150,

铅核 的质子数为82,中子数为208-82=126,

钚核的质子数比铅核的质子数多94-82=12(个),

钚核的中子数比铅核的中子数多150-126=24(个)。

答案:见解析

知识点三 半衰期的理解与应用

1.常用公式:N=

式中N0、M表示衰变前的放射性元素的原子数和质量,N、m表示衰变后尚未发生

衰变的放射性元素的原子数和质量,t表示衰变时间, 表示半衰期。

2.意义:表示放射性元素衰变的快慢。

3.规律的特征:放射性元素的半衰期是稳定的,由元素的原子核内部因素决定,跟原子所处的物理状态(如压强、温度)或化学状态(如单质、化合物)无关。

4.适用条件:

半衰期是一个统计概念,是对大量的原子核衰变规律的总结。

5.规律的用途:

利用天然放射性元素的半衰期可以估测岩石、化石和文物的年代。

【问题探究】

情境:如图为 的衰变曲线。

讨论:(1) 的半衰期是几天?

(2)若 衰变后变为 ,则 的衰变是什么衰变?

(1)提示:由图知 的半衰期为3.8天。

(2)提示:由 得该衰变为α衰变。

【典例示范】

【典例】恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应,当温度达到

108 K时,可以发生“氦燃烧”。

(1)完成“氦燃烧”的核反应方程: +γ。

(2) 是一种不稳定的粒子,其半衰期为2.6×10-16s。一定质量的 ,经

7.8×10-16s后所剩 占开始时的_________________。?

【解题探究】

(1)“氦燃烧”的核反应方程满足质量数守恒吗?

提示:“氦燃烧”也是核反应,满足质量数守恒。

(2)放射性元素每经过1个半衰期有什么特点?

提示:每经过1个半衰期,放射性元素总会有一半的原子核发生衰变。

【解析】(1)根据核反应方程和电荷守恒定律可知, +γ。

(2) 的半衰期为2.6×10-16s,经过7.8×10-16s后,也就是经过3个半衰期后

剩余的质量为

m′=( )nm=( )3m,所剩 占开始时的 。

答案:(1) (2) 或12.5%

【素养训练】

1.(2020·厦门高二检测)14C是一种半衰期为5 730年的放射性同位素。若考古

工作者探测到某古树中14C的含量为原来的 ,则该古树死亡时间距今大约

( )

A.22 920年 B.11 460年

C.5 730年 D.2 865年

【解析】选B。由m=( )nM及题目所给条件得 =( )nM,n=2,所以该古树死亡

时间应该为2个14C的半衰期,即t=2T=2×5 730年=11 460年,故正确答案为B。

2.关于放射性元素的半衰期,以下说法中正确的是 ( )

A.同种放射性原子核在化合物中的半衰期比在单质中长

B.升高温度可使放射性元素的半衰期缩短

C.氡的半衰期为3.8天,若有四个氡原子核,经过7.6天就只剩1个了

D.氡的半衰期为3.8天,若有4 g氡,经过7.6天就只剩1 g了

【解析】选D。放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间叫半衰期,

放射性元素衰变的快慢是由原子核内部自身决定的,与外界的物理和化学状态

无关,故A、B错误;半衰期是一个统计规律,对于大量的原子核才适用,对于少

量原子核不适用,故C错误;氡的半衰期是3.8天,经过7.6天即经过两个半衰期,

设原来氡的质量为m0,衰变后剩余质量为m则有:m=m0·( )2=4× g=1 g,故D

正确。

【加固训练】

一块氡222放在天平的左盘时,需要天平的右盘加444 g砝码,天平才能平衡,氡222发生α衰变,经过一个半衰期以后,欲使天平再次平衡,应从右盘中取出的砝码为 ( )

A.222 g B.8 g C.2 g D.4 g

【解析】选D。衰变前氡的质量为444 g,摩尔质量为222 g/mol,故共2 mol氡。经过一个半衰期,有1 mol氡衰变,放出1 mol α粒子,则左盘质量减少了4 g,故应从右盘中取出4 g砝码。

【拓展例题】考查内容:半衰期在生活中的应用

【典例】一小瓶含有放射性同位素的液体,它每分钟衰变6 000次。若将它注射到一位病人的血管中,15 h 后从该病人身上抽取10 mL血液,测得此血样每分钟衰变2次。已知这种同位素的半衰期为5 h,求此病人全身血液总量。

【解析】设衰变前原子核的个数为N0,15 h后剩余的原子核个数为N,则

①

设病人血液的总体积为V,衰变的次数跟原子核的个数成正比,即 ②

由①②得 ,所以V=3 750 mL=3.75 L。

答案:3.75 L

【课堂回眸】

课堂检测·素养达标

1.在天然放射性物质附近放置一带电体,带电体所带的电荷很快消失的根本原因是 ( )

A.γ射线的贯穿作用 B.α射线的电离作用

C.β射线的贯穿作用 D.β射线的中和作用

【解析】选B。带电体所带电荷消失是α射线将空气电离所致。故选B。

2.碘131的半衰期约为8天,若某药物含有质量为m的碘131,经过32天后,该药物

中碘131的含量大约还有 ( )

【解析】选D。碘131的半衰期约为8天,经过32天为n= =4,碘131的剩余质量

为:m′=m·

3.原子核 经放射性衰变①变为原子核 ,继而经放射性衰变②变为原

子核 ,再经放射性衰变③变为原子核 。放射性衰变①、②和③依次

为 ( )

A.α衰变、β衰变和β衰变 B.β衰变、α衰变和β衰变

C.β衰变、β衰变和α衰变 D.α衰变、β衰变和α衰变

【解题指南】解答本题的思路是依据新核和原来的原子核的质量数、质子数之

间的对比确定属于哪种衰变。

【解析】选A。 ,质量数减少4,电荷数减少2,说明①为α衰变

,质子数加1,质量数不变,说明②为β衰变,中子转化成质子。

质子数加1,质量数不变,说明③为β衰变,中子转化成质子。

【加固训练】

(多选)原子核X经β衰变(一次)变成原子核Y,原子核Y再经一次α衰变变成原子核Z,则下列说法中正确的是 ( )

A.核X的中子数减核Z的中子数等于3

B.核X的质子数减核Z的质子数等于5

C.核Z的质子数比核X的质子数少1

D.原子核X的中性原子的电子数比原子核Y的中性原子的电子数少1

【解析】选A、C、D。由题意可知

由此可判断A、C、D正确,B错误。

4.14C测年法是利用14C衰变规律对古生物进行年代测定的方法。若以横坐标t表示时间,纵坐标m表示任意时刻14C的质量,m0为t=0时14C的质量。下面四幅图中能正确反映14C衰变规律的是 ( )

【解析】选C。设衰变周期为T,那么任意时刻14C的质量m= 。可见,随着

t的增长物体的质量越来越小,且变化越来越慢,很显然C项图线符合衰变规律,

故选C。

5.天然放射性铀 发生衰变后产生钍 和另一个原子核。

(1)请写出衰变方程。

(2)若衰变前铀 核的速度为v,衰变产生的钍 核速度为 ,且与铀

核速度方向相同,求产生的另一种新核的速度。

【解析】

(2)设另一种新核的速度为v′,铀核质量为238m,由动量守恒定律得:238mv=234m +4mv′,得:v′=

答案:(1)见解析 (2)

一、天然放射现象的发现

1.天然放射现象的发现:1896年,法国物理学家_________发现了天然放射现象。

2.天然放射现象:物质能自发地放出_____的现象。

3.放射性:物质放出_____的性质,叫作放射性。

4.放射性元素:具有_______的元素,叫作放射性元素。

必备知识·自主学习

贝可勒尔

射线

射线

放射性

二、放射线的本质

【情境思考】

α射线、β射线、γ射线的本质是什么?它们的电离作用、穿透作用有什么区别?

1.如图所示,让放射线通过强磁场,在磁场的作用下,放射线能分成3束,这表明

有3种射线,且它们电性不同。带_____的射线向左偏转,为α射线;带_____的射

线向右偏转,为β射线;不发生偏转的射线不带电,为γ射线。

正电

负电

2.α射线是高速运动的_______核粒子流,有很强的电离作用,但是穿透能力很

弱。一张铝箔或一张薄纸就能将它挡住。

3.β射线是高速运动的_______,穿透能力较强,但电离作用较弱。能穿透几毫

米厚的铝板。

4.γ射线是波长很短的_______,穿透能力很强,但电离作用很弱。能穿透几厘

米的铅板。

氦原子

电子流

电磁波

三、原子核的衰变

【情境思考】

原子核衰变前后,新核与原来的核的电荷数,质量数有什么关系?

1.衰变:原子核由于放出_______或_______而转变为_____的变化。

2.衰变形式:常见的衰变有两种,放出α粒子的衰变为_______,放出β粒子的衰

变为_______,而_______是伴随α射线或β射线产生的。

α射线

β射线

新核

α衰变

β衰变

γ射线

3.衰变规律:

(1)α衰变:

(2)β衰变:

在衰变过程中,电荷数和质量数都_____。

四、半衰期

1.定义:放射性元素的原子核有_____发生衰变需要的时间叫作半衰期。

守恒

半数

2.公式:___________。

m为该元素剩余的质量,M为该元素原来的质量,t为经过的时间, 为半衰期。

3.影响因素:元素半衰期的长短由___________因素决定,一般与原子所处的物

理、化学状态以及周围环境、温度无关。

4.适用条件:半衰期描述的是___________的统计行为,说明在大量原子核群体中,

经过一定时间将有一定比例的原子核发生衰变。

原子核自身

大量原子核

【易错辨析】

(1)天然放射现象说明了原子具有复杂的结构。 ( )

(2)β射线中的电子是从原子核中释放出来的。 ( )

(3)α射线的穿透作用很强。 ( )

(4)100个原子核有50个发生衰变的时间即为一个半衰期。 ( )

(5)半衰期的长短与外界因素无关。 ( )

提示:(1)×。说明了原子核具有复杂结构。

(2)√。β粒子是原子核中的中子衰变而来的。

(3)×。α射线的电离作用很强,而穿透作用很弱。

(4)×。半衰期是针对大量原子核的统计规律,对少数原子核不适用。

(5)√。半衰期由原子核本身因素决定。

关键能力·合作学习

知识点一 三种射线特征的比较

种 类

α射线

β射线

γ射线

组 成

高速氦核流

高速电子流

光子流

(高频电磁波)

带电荷量

2e

-e

0

质 量

4mp

mp=1.67×10-27kg

静止质量为零

速 度

0.1c

0.99c

c

在电场或磁场中

偏转

与α射线

反向偏转

不偏转

种 类

α射线

β射线

γ射线

贯穿本领

最弱,用纸

能挡住

较强,穿透几

毫米的铝板

最强,穿透几

厘米的铅板

对空气的

电离作用

很强

较弱

很弱

在空气中

的径迹

粗、短、直

细、较长、曲折

最长

通过胶片

感光

感光

感光

【典例示范】

【典例】如图所示,铅盒内装有能释放α、β和γ射线的放射性物质,在靠近铅盒的顶部加上电场E或磁场B,在图甲、乙中分别画出射线运动轨迹的示意图。(在所画的轨迹上须标明是α、β和γ中的哪种射线)

【思维·建模】

【解析】如图所示,在电场中α射线受电场力向右偏,β射线受电场力向左偏,γ射线不受电场力,沿直线运动。在磁场中α射线受洛伦兹力向左偏,β射线受洛伦兹力向右偏,γ射线不受力,沿直线运动。(曲线半径只是示意,没有实际比例画出)

答案:见解析图

【规律方法】 区别三种射线的方法

(1)知道α、β、γ三种射线带电的性质不同,分别带正电、负电和不带电。

(2)在电场或磁场中,通过其受力及运动轨迹半径的大小来判断α射线和β射线偏转方向,由于γ射线不带电,故运动轨迹仍为直线。

(3)α射线穿透能力较弱,β射线穿透能力较强,γ射线穿透能力最强,而电离作用相反。

【素养训练】

1.关于α、β、γ三种射线,下列说法正确的是 ( )

A.α射线是一种波长很短的电磁波

B.γ射线是一种波长很短的电磁波

C.β射线的电离能力最强

D.γ射线的电离能力最强

【解析】选B。α射线电离本领最大,贯穿本领最小,但不属于电磁波,故A错误;γ射线是原子核在发生α衰变和β衰变时产生的能量以γ光子的形式释放,是高频电磁波,波长很短,故B正确;β射线是具有放射性的元素原子核中的一个中子转化成一个质子同时释放出一个高速电子即β粒子,但电离能力没有α射线强,故C错误;γ射线不带电,没有电离能力,故D错误。

2.某一放射性元素放出的射线通过电场后分成三束,如图所示,下列说法正确的是 ( )

A.射线1的电离作用在三种射线中最强

B.射线2贯穿本领最弱,用一张白纸就可以将它挡住

C.放出一个射线1的粒子后,形成的新核比原来的电

荷数少1个

D.一个原子核放出一个射线3的粒子后,质子数和中子数都比原来少2个

【解析】选D。射线3在电场中向负极板偏转,射线3为α粒子,电离作用在三种射线中最强,故A错误;射线2在电场中不偏转,射线2为γ射线,其贯穿本领最强,故B错误;射线1在电场中向正极板偏转,射线1是β粒子,放出一个射线1的粒子后,形成的新核比原来的电荷数多1个,故C错误;射线3为α粒子,一个原子核放出一个射线3的粒子后,质子数和中子数都比原来少2个,故D正确。

3.在轧制钢板时需要动态地监测钢板厚度,其监测装置由放射源、探测器等构成,如图所示。该装置中探测器接收到的是( )

A.X射线 B.α射线 C.β射线 D.γ射线

【解析】选D。γ射线的穿透能力最强,可穿透钢板,所以该装置中探测器接收到的是γ射线,D正确。

【加固训练】

下列说法正确的是 ( )

A.用α粒子轰击铍核 ,铍核变为碳核 ,同时放出β射线

B.β射线是由原子核外电子受到激发而产生的

C.γ射线是波长很短的电磁波,它的贯穿能力很强

D.利用γ射线的电离作用,可检查金属内部有无砂眼和裂纹

【解析】选C。α粒子轰击 核,核反应方程是 ,放出

的是中子,A错误。β射线是核衰变而产生的,B错误。γ射线是光子流,波长很

短,具有很强的贯穿能力,但电离作用差,C正确,D错误。

知识点二 原子核衰变的理解

1.衰变规律:原子核衰变时,电荷数和质量数都守恒。

2.α衰变和β衰变:

3.衰变次数的计算方法:设放射性元素 经过n次α衰变和m次β衰变后,变

成稳定的新元素 ,则衰变方程为

根据电荷数守恒和质量数守恒可列方程:

A=A′+4n,Z=Z′+2n-m,

解得:

4.α衰变和β衰变的实质:

(1)α衰变:在放射性元素的原子核中,2个中子和2个质子结合得比较牢固,有时会作为一个整体从较大的原子核中抛射出来,这就是放射性元素的α衰变现象。

(2)β衰变:原子核中的中子转化成一个质子且放出一个电子即β粒子,使核电荷数增加1。但β衰变不改变原子核的质量数。

【问题探究】

情境:原子核发生α衰变、β衰变也就是释放α粒子、β粒子。

讨论:(1)原子核发生β衰变时,新核的核电荷数如何变化?

(2)发生α衰变时,原子核的电荷数和质量数发生了怎样的变化?

(1)提示:原子核发生β衰变是从原子核中放出电子的现象,新核的核电荷数增加了1个。

(2)提示:α粒子的质量数是4,电荷数是2,所以发生α衰变的原子核的质量数减少4,电荷数减少2。

【典例示范】

【典例】(多选)(2020·龙岩高二检测)由于放射性元素 的半衰期很短,所以在自然界一直未被发现,在使用人工的方法制造后才被发现。已知

经过一系列α衰变和β衰变后变成 ,下列论述中正确的是 ( )

A.核 比核 少18个中子

B.衰变过程中共发生了7次α衰变和4次β衰变

C.衰变过程中共发生了4次α衰变和7次β衰变

D.发生β衰变时,核内中子数不变

【解析】选A、B。 的原子核比 少93-83=10个质子,质子数和中子数总

共少237-209=28,故 的原子核比 少18个中子,故A正确;设 变为

需要经过x次α衰变和y次β衰变,根据质量数和电荷数守恒则有:93=2x-

y+83,4x=237-209,所以解得:x=7,y=4,故B正确,C错误;β衰变时原子核内的中

子转化为质子释放一个电子,所以中子数减少,故D错误。

【规律方法】分析衰变次数的解题步骤

(1)先根据已知条件,表示出初、末原子核的符号。

如 等。

(2)根据衰变规律,写出核反应方程,衰变次数用未知数表示。

如:

(3)根据核反应方程遵循的规律列方程求解未知数。

根据反应式得:

【素养训练】

1.(多选)(2020·全国Ⅲ卷)1934年,约里奥—居里夫妇用α粒子轰击铝

箔,首次产生了人工放射性同位素X,反应方程为:

X会衰变成原子核Y,衰变方程为X→Y+ ,则( )

A.X的质量数与Y的质量数相等

B.X的电荷数比Y的电荷数少1

C.X的电荷数比 的电荷数多2

D.X的质量数与 的质量数相等

【解析】选A、C。根据电荷数和质量数守恒,核反应方程分别为

可知X的质量数与Y的质量数都是30,A正确;X的电荷数15比

Y的电荷数14多1,B错误;X的电荷数15比 的电荷数13多2,C正确;X的质

量数30比 的质量数27多3,D错误。

2.天然放射性元素 (钍)经过一系列α衰变和β衰变之后,变成 (铅)。

下列论断中正确的是 ( )

A.铅核比钍核少23个中子

B.铅核比钍核少24个质子

C.衰变过程中共有4次α衰变和8次β衰变

D.衰变过程中共有6次α衰变和4次β衰变

【解析】选D。根据质量数和电荷数守恒可知,铅核比钍核少8个质子,少16个

中子,故A、B错误;发生α衰变是放出 ,发生β衰变是放出电子 ,设发生

了x次α衰变和y次β衰变,则根据质量数和电荷数守恒有:2x-y+82=90,4x+208

=232,解得x=6,y=4,故衰变过程中共有6次α衰变和4次β衰变,故C错误,D正确。

【加固训练】

1.某放射性原子核A,经一次α衰变成为B,再经一次β衰变成为C,则( )

A.原子核C的中子数比A少2

B.原子核C的质子数比A少1

C.原子核C的中子数比B少2

D.原子核C的质子数比B少1

【解析】选B。写出核反应方程如下: A的中

子数为X-Y,B的中子数为(X-4)-(Y-2)=X-Y-2,C的中子数为(X-4)-(Y-1)=X-Y-

3。故C比A中子数少3,C比B中子数少1,A、C均错。A、B、C的质子数分别为Y、

Y-2、Y-1,故C比A质子数少1,C比B质子数多1,B对D错。

2.放射性元素钚核 经过多少次α、β衰变后将变成铅核 ?钚核比铅

核多多少个质子和中子?

【解析】设此过程中发生了x次α衰变,y次β衰变,则衰变方程如下:

,根据电荷数守恒和质量数守恒可得244=4x+208,94=2x-y+82,

解得x=9,y=6,故此过程经历了9次α衰变,6次β衰变。

钚核 的质子数为94,中子数为244-94=150,

铅核 的质子数为82,中子数为208-82=126,

钚核的质子数比铅核的质子数多94-82=12(个),

钚核的中子数比铅核的中子数多150-126=24(个)。

答案:见解析

知识点三 半衰期的理解与应用

1.常用公式:N=

式中N0、M表示衰变前的放射性元素的原子数和质量,N、m表示衰变后尚未发生

衰变的放射性元素的原子数和质量,t表示衰变时间, 表示半衰期。

2.意义:表示放射性元素衰变的快慢。

3.规律的特征:放射性元素的半衰期是稳定的,由元素的原子核内部因素决定,跟原子所处的物理状态(如压强、温度)或化学状态(如单质、化合物)无关。

4.适用条件:

半衰期是一个统计概念,是对大量的原子核衰变规律的总结。

5.规律的用途:

利用天然放射性元素的半衰期可以估测岩石、化石和文物的年代。

【问题探究】

情境:如图为 的衰变曲线。

讨论:(1) 的半衰期是几天?

(2)若 衰变后变为 ,则 的衰变是什么衰变?

(1)提示:由图知 的半衰期为3.8天。

(2)提示:由 得该衰变为α衰变。

【典例示范】

【典例】恒星向外辐射的能量来自于其内部发生的各种热核反应,当温度达到

108 K时,可以发生“氦燃烧”。

(1)完成“氦燃烧”的核反应方程: +γ。

(2) 是一种不稳定的粒子,其半衰期为2.6×10-16s。一定质量的 ,经

7.8×10-16s后所剩 占开始时的_________________。?

【解题探究】

(1)“氦燃烧”的核反应方程满足质量数守恒吗?

提示:“氦燃烧”也是核反应,满足质量数守恒。

(2)放射性元素每经过1个半衰期有什么特点?

提示:每经过1个半衰期,放射性元素总会有一半的原子核发生衰变。

【解析】(1)根据核反应方程和电荷守恒定律可知, +γ。

(2) 的半衰期为2.6×10-16s,经过7.8×10-16s后,也就是经过3个半衰期后

剩余的质量为

m′=( )nm=( )3m,所剩 占开始时的 。

答案:(1) (2) 或12.5%

【素养训练】

1.(2020·厦门高二检测)14C是一种半衰期为5 730年的放射性同位素。若考古

工作者探测到某古树中14C的含量为原来的 ,则该古树死亡时间距今大约

( )

A.22 920年 B.11 460年

C.5 730年 D.2 865年

【解析】选B。由m=( )nM及题目所给条件得 =( )nM,n=2,所以该古树死亡

时间应该为2个14C的半衰期,即t=2T=2×5 730年=11 460年,故正确答案为B。

2.关于放射性元素的半衰期,以下说法中正确的是 ( )

A.同种放射性原子核在化合物中的半衰期比在单质中长

B.升高温度可使放射性元素的半衰期缩短

C.氡的半衰期为3.8天,若有四个氡原子核,经过7.6天就只剩1个了

D.氡的半衰期为3.8天,若有4 g氡,经过7.6天就只剩1 g了

【解析】选D。放射性元素的原子核有半数发生衰变时所需要的时间叫半衰期,

放射性元素衰变的快慢是由原子核内部自身决定的,与外界的物理和化学状态

无关,故A、B错误;半衰期是一个统计规律,对于大量的原子核才适用,对于少

量原子核不适用,故C错误;氡的半衰期是3.8天,经过7.6天即经过两个半衰期,

设原来氡的质量为m0,衰变后剩余质量为m则有:m=m0·( )2=4× g=1 g,故D

正确。

【加固训练】

一块氡222放在天平的左盘时,需要天平的右盘加444 g砝码,天平才能平衡,氡222发生α衰变,经过一个半衰期以后,欲使天平再次平衡,应从右盘中取出的砝码为 ( )

A.222 g B.8 g C.2 g D.4 g

【解析】选D。衰变前氡的质量为444 g,摩尔质量为222 g/mol,故共2 mol氡。经过一个半衰期,有1 mol氡衰变,放出1 mol α粒子,则左盘质量减少了4 g,故应从右盘中取出4 g砝码。

【拓展例题】考查内容:半衰期在生活中的应用

【典例】一小瓶含有放射性同位素的液体,它每分钟衰变6 000次。若将它注射到一位病人的血管中,15 h 后从该病人身上抽取10 mL血液,测得此血样每分钟衰变2次。已知这种同位素的半衰期为5 h,求此病人全身血液总量。

【解析】设衰变前原子核的个数为N0,15 h后剩余的原子核个数为N,则

①

设病人血液的总体积为V,衰变的次数跟原子核的个数成正比,即 ②

由①②得 ,所以V=3 750 mL=3.75 L。

答案:3.75 L

【课堂回眸】

课堂检测·素养达标

1.在天然放射性物质附近放置一带电体,带电体所带的电荷很快消失的根本原因是 ( )

A.γ射线的贯穿作用 B.α射线的电离作用

C.β射线的贯穿作用 D.β射线的中和作用

【解析】选B。带电体所带电荷消失是α射线将空气电离所致。故选B。

2.碘131的半衰期约为8天,若某药物含有质量为m的碘131,经过32天后,该药物

中碘131的含量大约还有 ( )

【解析】选D。碘131的半衰期约为8天,经过32天为n= =4,碘131的剩余质量

为:m′=m·

3.原子核 经放射性衰变①变为原子核 ,继而经放射性衰变②变为原

子核 ,再经放射性衰变③变为原子核 。放射性衰变①、②和③依次

为 ( )

A.α衰变、β衰变和β衰变 B.β衰变、α衰变和β衰变

C.β衰变、β衰变和α衰变 D.α衰变、β衰变和α衰变

【解题指南】解答本题的思路是依据新核和原来的原子核的质量数、质子数之

间的对比确定属于哪种衰变。

【解析】选A。 ,质量数减少4,电荷数减少2,说明①为α衰变

,质子数加1,质量数不变,说明②为β衰变,中子转化成质子。

质子数加1,质量数不变,说明③为β衰变,中子转化成质子。

【加固训练】

(多选)原子核X经β衰变(一次)变成原子核Y,原子核Y再经一次α衰变变成原子核Z,则下列说法中正确的是 ( )

A.核X的中子数减核Z的中子数等于3

B.核X的质子数减核Z的质子数等于5

C.核Z的质子数比核X的质子数少1

D.原子核X的中性原子的电子数比原子核Y的中性原子的电子数少1

【解析】选A、C、D。由题意可知

由此可判断A、C、D正确,B错误。

4.14C测年法是利用14C衰变规律对古生物进行年代测定的方法。若以横坐标t表示时间,纵坐标m表示任意时刻14C的质量,m0为t=0时14C的质量。下面四幅图中能正确反映14C衰变规律的是 ( )

【解析】选C。设衰变周期为T,那么任意时刻14C的质量m= 。可见,随着

t的增长物体的质量越来越小,且变化越来越慢,很显然C项图线符合衰变规律,

故选C。

5.天然放射性铀 发生衰变后产生钍 和另一个原子核。

(1)请写出衰变方程。

(2)若衰变前铀 核的速度为v,衰变产生的钍 核速度为 ,且与铀

核速度方向相同,求产生的另一种新核的速度。

【解析】

(2)设另一种新核的速度为v′,铀核质量为238m,由动量守恒定律得:238mv=234m +4mv′,得:v′=

答案:(1)见解析 (2)

同课章节目录

- 第1章 动量守恒研究

- 导 入 从天体到微粒的碰撞

- 第1节 动量定理

- 第2节 动量守恒定律

- 第3节 科学探究——维弹性碰撞

- 第2章 原子结构

- 导 入 从一幅图片说起

- 第1节 电子的发现与汤姆孙模型

- 第2节 原子的核式结构模型

- 第3节 玻尔的原子模型

- 第4节 氢原子光谱与能级结构

- 专题探究 动量与原子的实验与调研

- 第3章 原子核与放射性

- 导 入 打开原子核物理的大门

- 第1节 原子核结构

- 第2节 原子核衰变及半衰期

- 第3节 放射性的应用与防护

- 第4章 核能

- 导 入 熟悉而又陌生的核能

- 第1节 核力与核能

- 第2节 核裂变

- 第3节 核聚变

- 第4节 核能的利用与环境保护

- 专题探究 原子核和核能利用的实验与调研

- 第5章 波与粒子

- 导 入 奇异的微观世界

- 第1节 光电效应

- 第2节 康普顿效应

- 第3节 实物粒子的波粒二象性

- 第4节 “基本粒子”与恒星演化

- 专题探究 波粒二象性的实验与调研